Первый слайд презентации

Раздел 6: Основы ГИС и корреляция отложений 1. Основы ГИС. 2. Время в геологии. 3. Корреляция отложений.

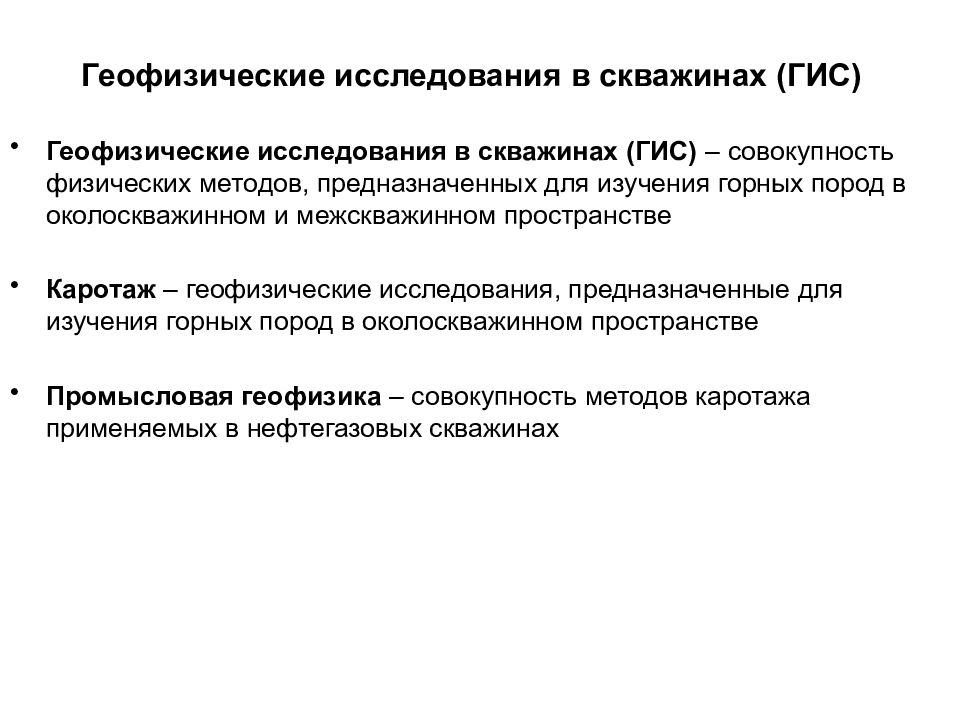

Геофизические исследования в скважинах (ГИС) – совокупность физических методов, предназначенных для изучения горных пород в околоскважинном и межскважинном пространстве Каротаж – геофизические исследования, предназначенные для изучения горных пород в околоскважинном пространстве Промысловая геофизика – совокупность методов каротажа применяемых в нефтегазовых скважинах

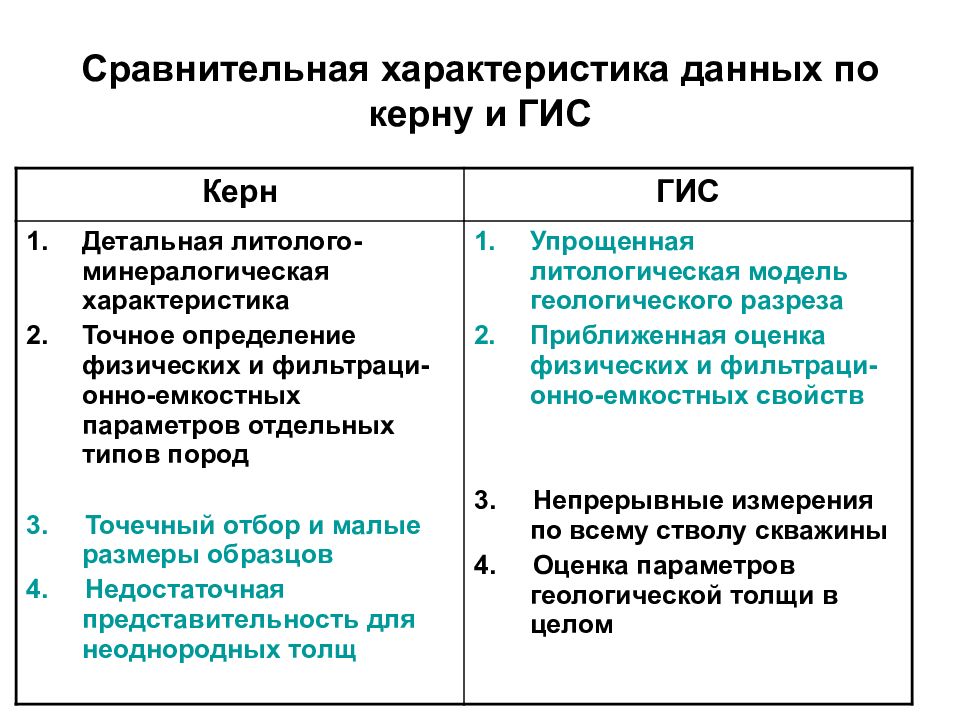

Керн ГИС Детальная литолого-минералогическая характеристика Точное определение физических и фильтраци-онно-емкостных параметров отдельных типов пород 3. Точечный отбор и малые размеры образцов 4. Недостаточная представительность для неоднородных толщ Упрощенная литологическая модель геологического разреза Приближенная оценка физических и фильтраци-онно-емкостных свойств 3. Непрерывные измерения по всему стволу скважины 4. Оценка параметров геологической толщи в целом

Слайд 5

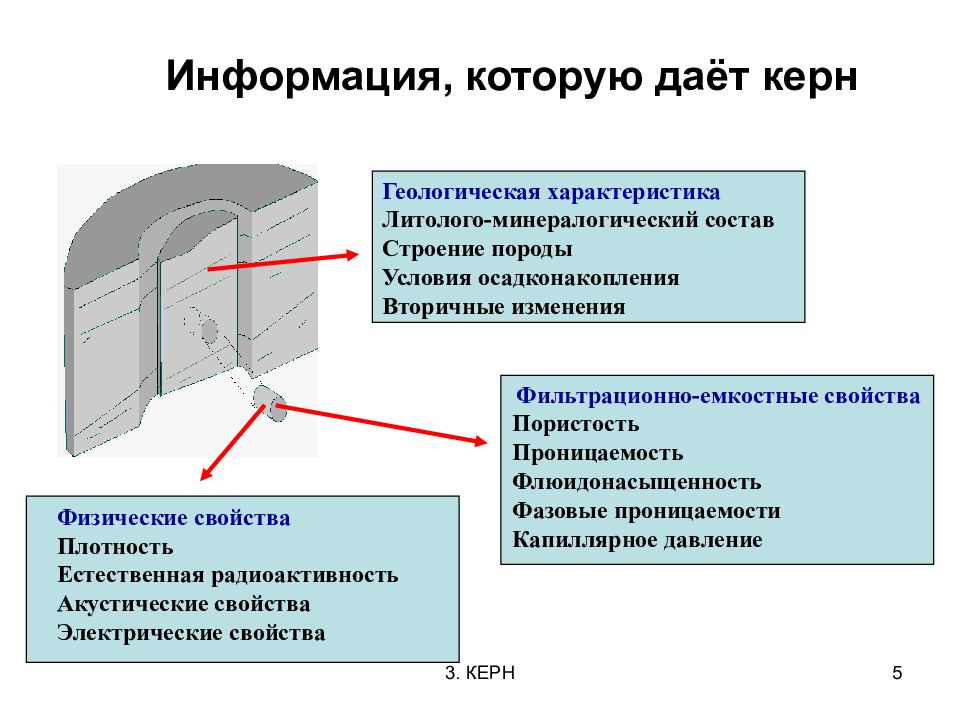

3. КЕРН 5 Геологическая характеристика Литолого-минералогический состав Строение породы Условия осадконакопления Вторичные изменения Физические свойства Плотность Естественная радиоактивность Акустические свойства Электрические свойства Фильтрационно-емкостные свойства Пористость Проницаемость Флюидонасыщенность Фазовые проницаемости Капиллярное давление Информация, которую даёт керн

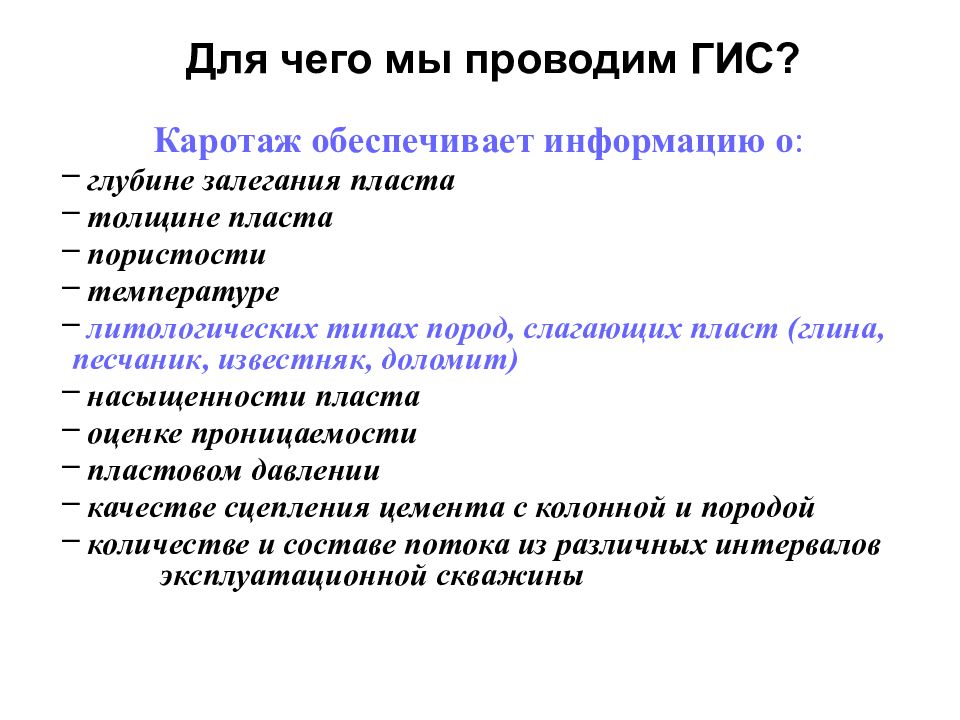

Слайд 6: Для чего мы проводим ГИС?

Каротаж обеспечивает информацию о : глубине залегания пласта толщине пласта пористости температуре литологических типах пород, слагающих пласт (глина, песчаник, известняк, доломит) насыщенности пласта оценке проницаемости пластовом давлении качестве сцепления цемента с колонной и породой количестве и составе потока из различных интервалов эксплуатационной скважины

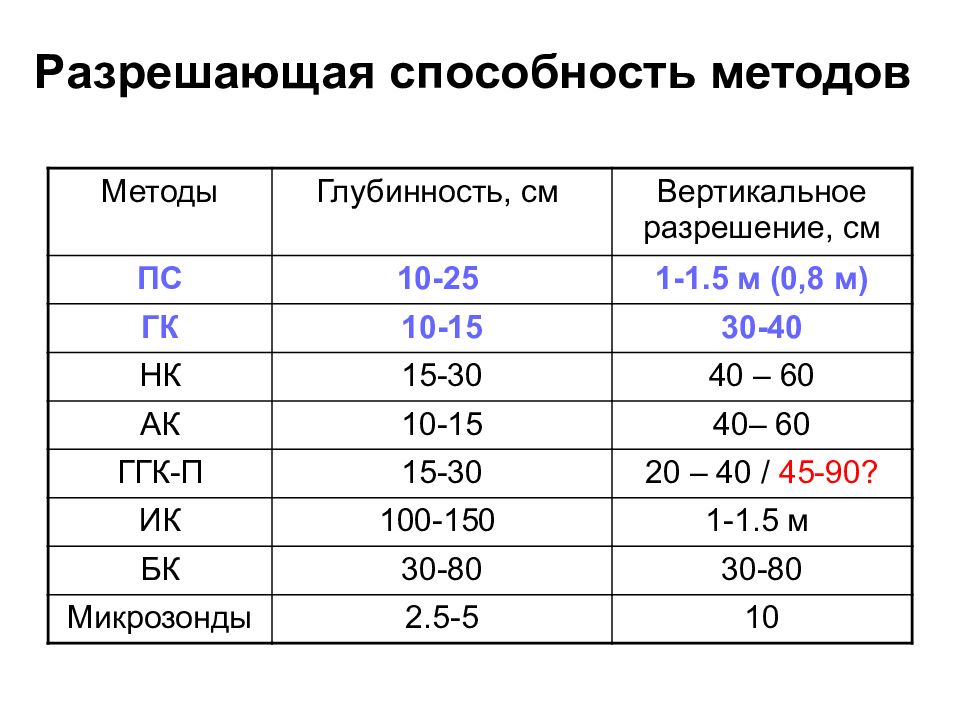

Слайд 7: Разрешающая способность методов

Методы Глубинность, см Вертикальное разрешение, см ПС 10-25 1-1.5 м (0,8 м) ГК 10-15 30-40 НК 15-30 40 – 60 АК 10-15 40– 60 ГГК-П 15-30 20 – 40 / 45-90? ИК 100-150 1-1.5 м БК 30-80 30-80 Микрозонды 2.5-5 10

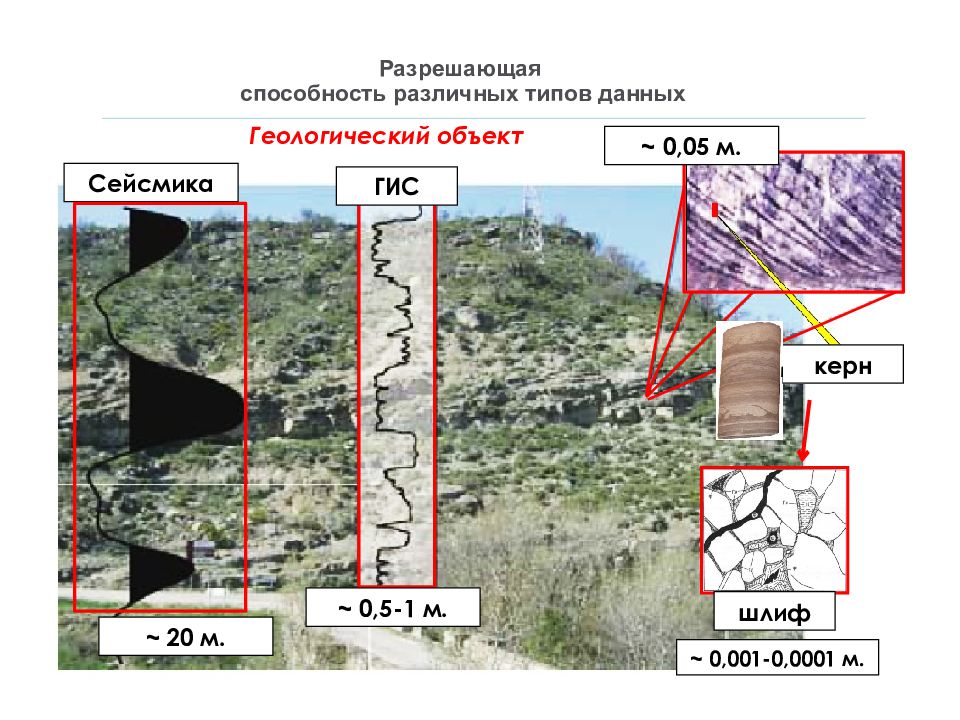

Слайд 8: Разрешающая способность различных типов данных

керн ГИС Сейсмика шлиф ~ 20 м. ~ 0,5-1 м. ~ 0,05 м. ~ 0,001-0,0001 м. Геологический объект

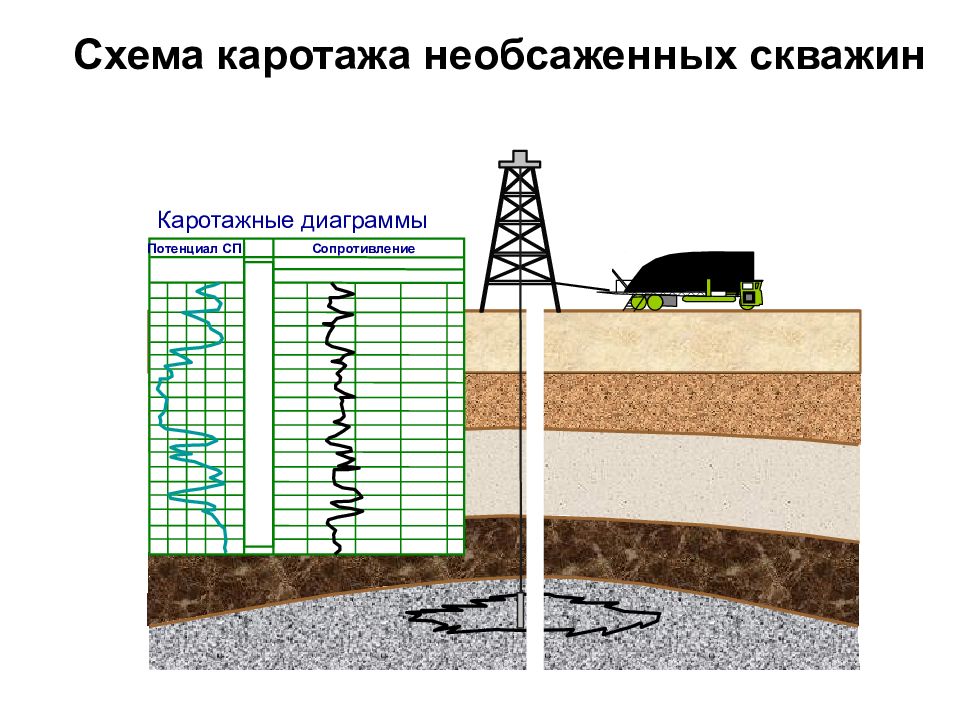

Слайд 9: Схема каротажа необсаженных скважин

Каротажные диаграммы Потенциал СП Сопротивление Схема каротажа необсаженных скважин

Слайд 10: Сущность каротажа

4. Каротаж (ГИС) 10 Сущность каротажа Приборы двигаются вдоль ствола скважины на кабеле и делают дискретные замеры различных физических сигналов, по величине которых можно судить о параметрах среды (горных пород) на данной глубине.

Слайд 11

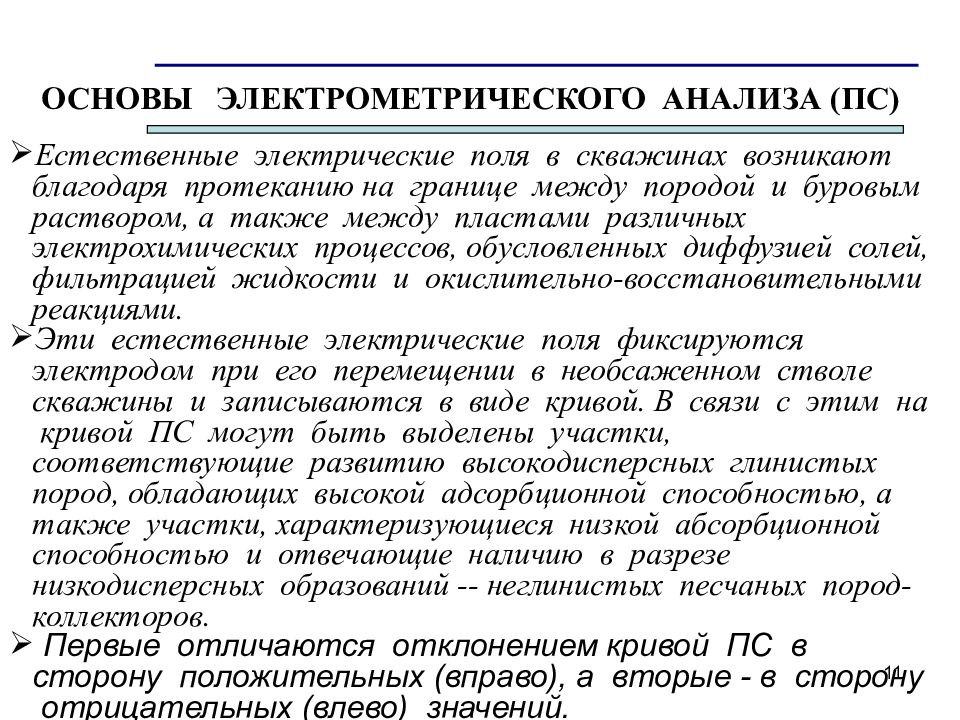

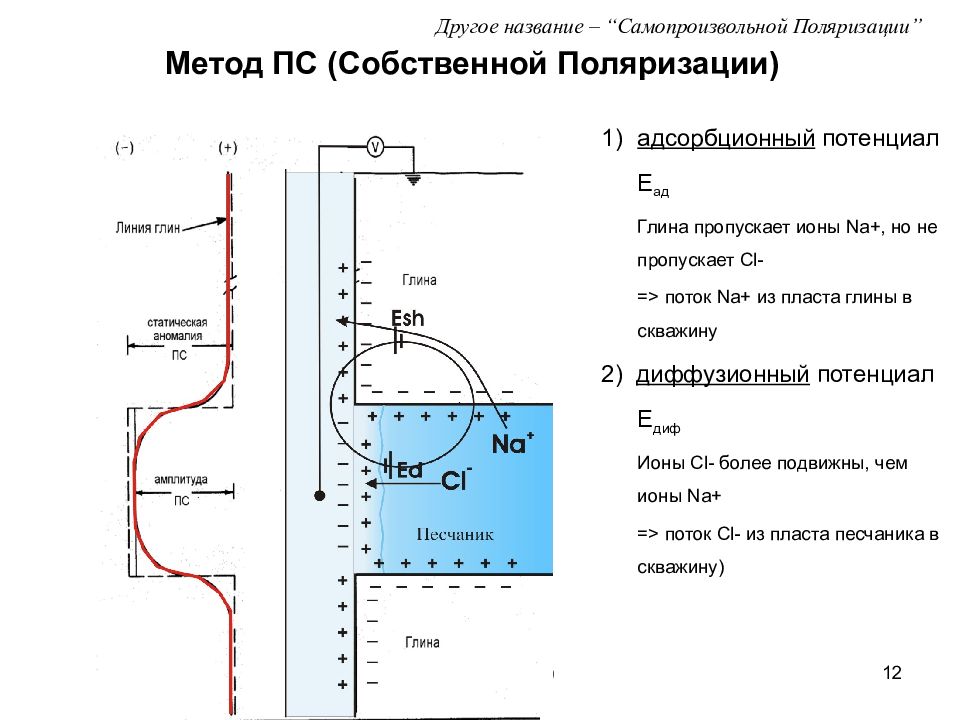

11 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ( ПС) Естественные электрические поля в скважинах возникают благодаря протеканию на границе между породой и буровым раствором, а также между пластами различных электрохимических процессов, обусловленных диффузией солей, фильтрацией жидкости и окислительно-восстановительными реакциями. Эти естественные электрические поля фиксируются электродом при его перемещении в необсаженном стволе скважины и записываются в виде кривой. В связи с этим на кривой ПС могут быть выделены участки, соответствующие развитию высокодисперсных глинистых пород, обладающих высокой адсорбционной способностью, а также участки, характеризующиеся низкой абсорбционной способностью и отвечающие наличию в разрезе низкодисперсных образований -- неглинистых песчаных пород-коллекторов. Первые отличаются отклонением кривой ПС в сторону положительных (вправо), а вторые - в сторону отрицательных (влево) значений.

Слайд 12: Метод ПС (Собственной Поляризации)

4. Каротаж (ГИС) 12 Метод ПС (Собственной Поляризации) 1) адсорбционный потенциал E ад Глина пропускает ионы Na+, но не пропускает Cl- => поток Na+ из пласта глины в скважину 2) диффузионный потенциал E диф Ионы Cl- более подвижны, чем ионы Na+ = > поток Cl- из пласта песчаника в скважину ) Другое название – “ Самопроизвольной Поляризации ”

Слайд 13: Выводы:

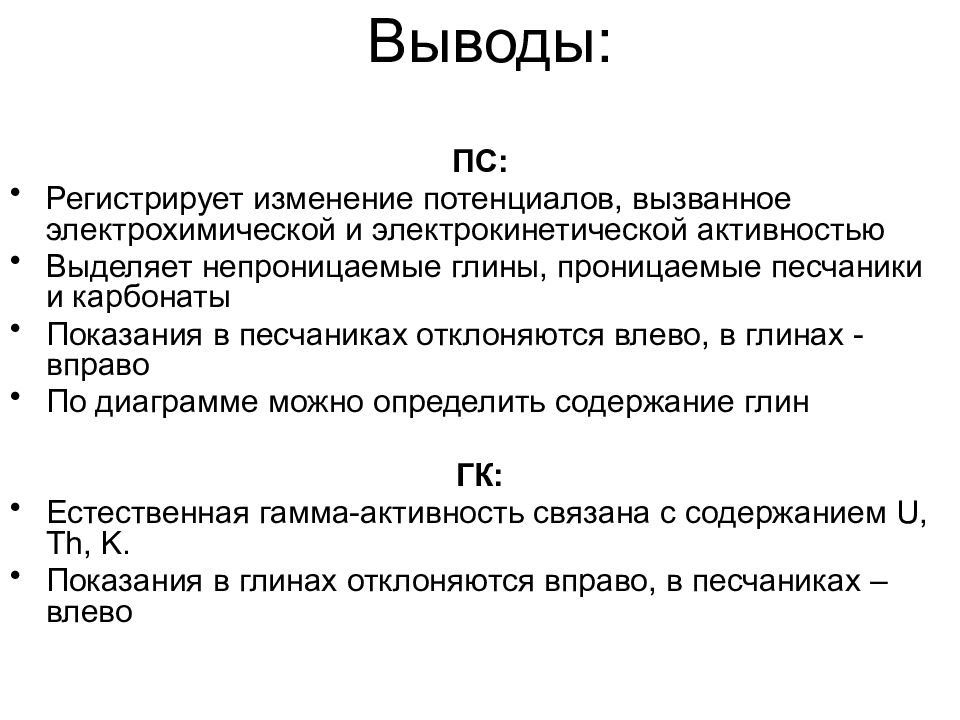

ПС: Регистрирует изменение потенциалов, вызванное электрохимической и электрокинетической активностью Выделяет непроницаемые глины, проницаемые песчаники и карбонаты Показания в песчаниках отклоняются влево, в глинах - вправо По диаграмме можно определить содержание глин ГК: Естественная гамма-активность связана с содержанием U, Th, K. Показания в глинах отклоняются вправо, в песчаниках – влево

ГК ГК Чем крупнее зернистость, тем, активнее была обстановка осадконакопления. Следовательно, тем меньше содержание глины в породе

Слайд 15

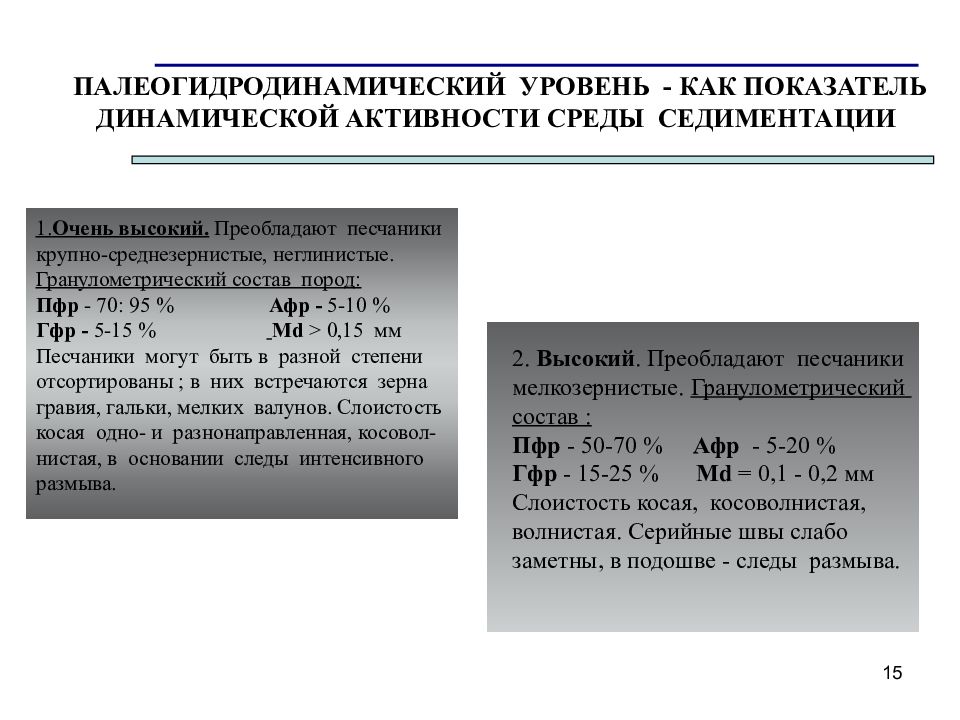

15 ПАЛЕОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДЫ СЕДИМЕНТАЦИИ 1. Очень высокий. Преобладают песчаники крупно-среднезернистые, неглинистые. Гранулометрический состав пород: Пфр - 70: 95 % Афр - 5-10 % Гфр - 5-15 % М d > 0,15 мм Песчаники могут быть в разной степени отсортированы ; в них встречаются зерна гравия, гальки, мелких валунов. Слоистость косая одно- и разнонаправленная, косовол-нистая, в основании следы интенсивного размыва. 2. Высокий. Преобладают песчаники мелкозернистые. Гранулометрический состав : Пфр - 50-70 % Афр - 5-20 % Гфр - 15-25 % М d = 0,1 - 0,2 мм Слоистость косая, косоволнистая, волнистая. Серийные швы слабо заметны, в подошве - следы размыва.

Слайд 16

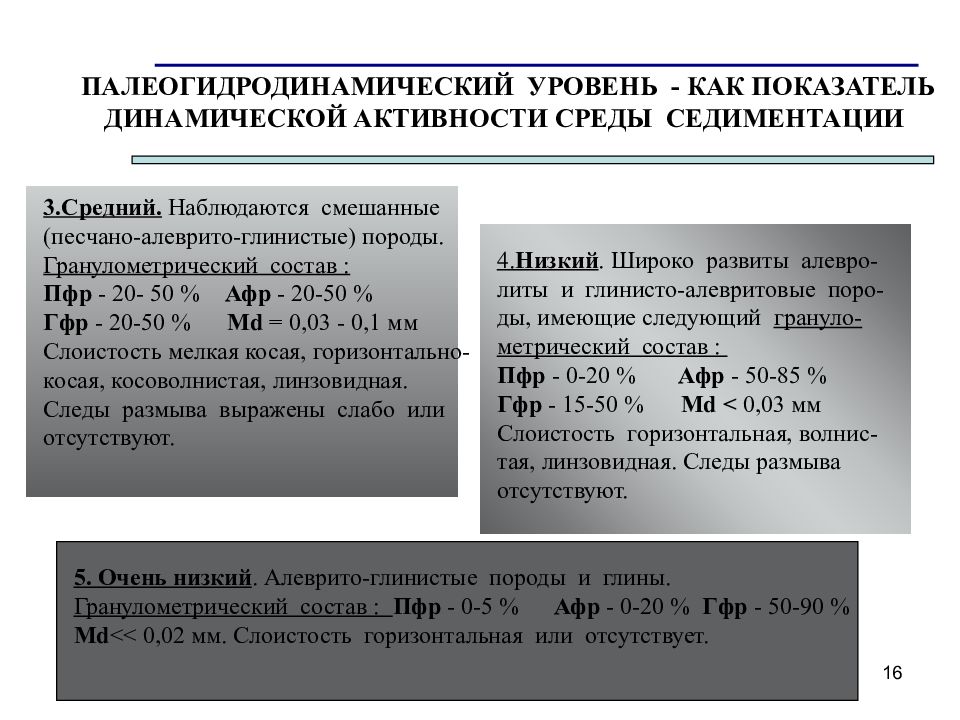

16 ПАЛЕОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДЫ СЕДИМЕНТАЦИИ 3.Средний. Наблюдаются смешанные (песчано-алеврито-глинистые) породы. Гранулометрический состав : Пфр - 20- 50 % Афр - 20-50 % Гфр - 20-50 % М d = 0,03 - 0,1 мм Слоистость мелкая косая, горизонтально-косая, косоволнистая, линзовидная. Следы размыва выражены слабо или отсутствуют. 4. Низкий. Широко развиты алевро-литы и глинисто-алевритовые поро-ды, имеющие следующий грануло-метрический состав : Пфр - 0-20 % Афр - 50-85 % Гфр - 15-50 % М d < 0,03 мм Слоистость горизонтальная, волнис-тая, линзовидная. Следы размыва отсутствуют. 5. Очень низкий. Алеврито-глинистые породы и глины. Гранулометрический состав : Пфр - 0-5 % Афр - 0-20 % Гфр - 50-90 % М d << 0,02 мм. Слоистость горизонтальная или отсутствует.

Слайд 17

17 ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФАЦИИ ? Электрометрическая модель фации - отрезок кривой ПС, образованный одной или несколькими аномалиями, отражающими изменения литофизических свойств пород, обусловленные последовательностью смены палеогидродинамических уровней среды седиментации во времени.

Слайд 18

18 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ (1) 1. Форма аномалии кривой ПС – дает возможность предва-рительно установить генезис осадков. 2. Кровельная линия – отражает изменение литологического состава пород и палеогидродинамических условий седимента-ции, существовавших на последних этапах формирования пес-чаных или глинистых образований и характер контактов с вышележащими отложениями. Горизонтальная кровельная линия – характеризует резкий литологический контакт на границе с покрывающими породами, обусловленный резкой сменой гидродинамики среды накопления осадка; Наклонная кровельная линия – указывает на постепенный литологический переход и в зависимости от характера перехода может быть: а) прямой – при постепенном и равномерном изменении литологического состава; б) волнистой – отражающей постепенный, но неравномерный переход одних литологических разностей в другие; в) зубчатая –резкий переход на фоне общего уменьшения зернистости пород; г) рассеченная - указывает на наличие чередующихся прослоев разного литологического состава.

Слайд 19

19 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ (2) 3. Боковая линия – отражает палеогидродинамические усло-вия формирования отложений данной фации, зафиксированные в изменении литологического состава пород по разрезу. Прямая линия – показывает однородный состав и постоянство гидроди-намических условий в период формирования отложений (осевые части песчаных тел); Волнистая боковая линия – отражает чередование пород близкого лито-логического состава; Зубчатая или рассеченная линии - являются показателем непостоянства и резкой смены условий седиментации и характерны для периферийных частей песчаных тел и зон их выклинивания. 4. Подошвенная линия – отражает характер перехода или контакта с нижележащими толщами, в сочетании с другими признаками является решающим фактором при определении условий седиментации.

Слайд 20

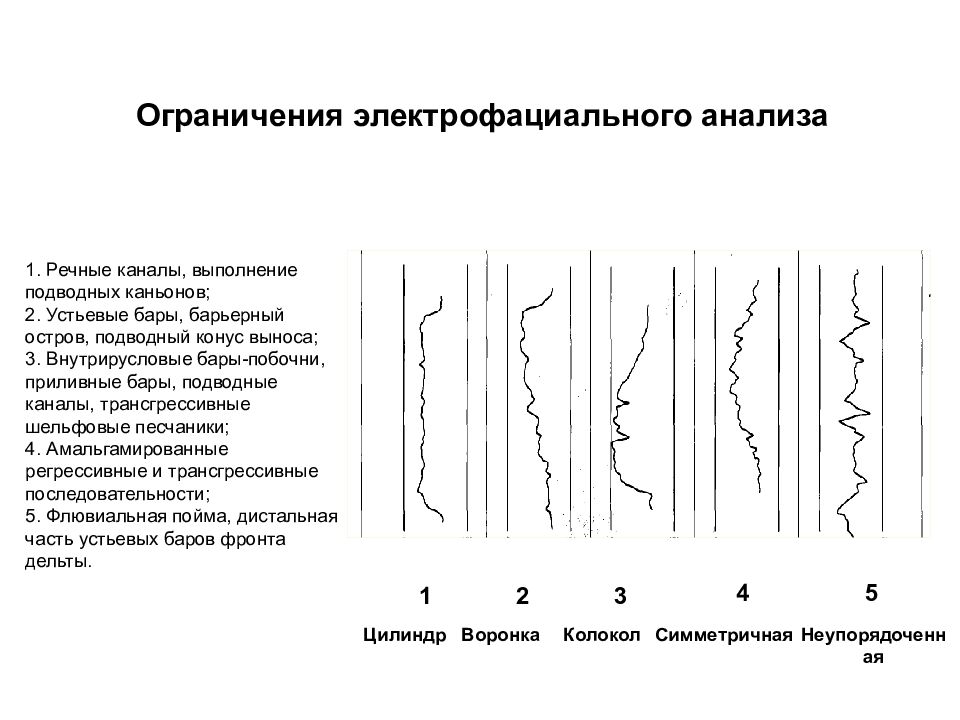

Цилиндрическая Воронковидная Колоколовидная Симметричная Неупорядоченная Речные каналы, подводные каньоны Устьевые бары, барьерный остров Русловые бары-побочни, трансгрессивные песчаники Слившиеся регрессивные и трансгрессивные отложения Пески пойменных разливов Типовые формы каротажных кривых ПС, ГК, используемые при седиментологическом анализе

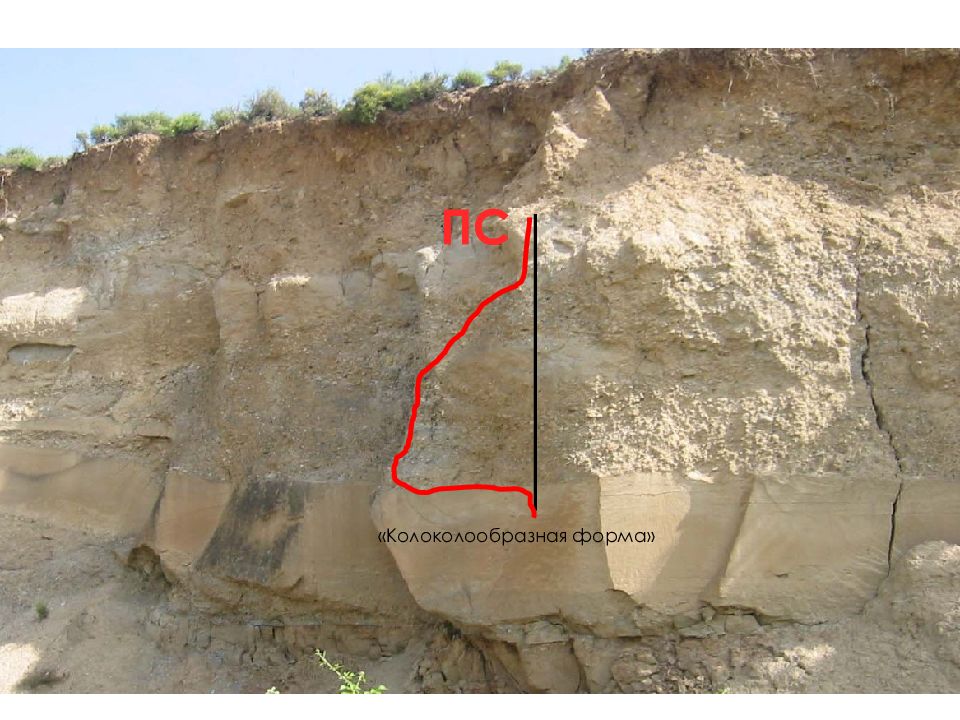

Слайд 22: Применение ГИС: электрометрический анализ и диагностика природы осадочных тел

22 ПС «Колоколообразная форма» «Сундучная форма» ПС ПС

Слайд 23: Типовые кривые ПС турбидитной системы

23 ПС «Колоколообразная форма» ПС Песчаная лопасть Русловый канал Глины

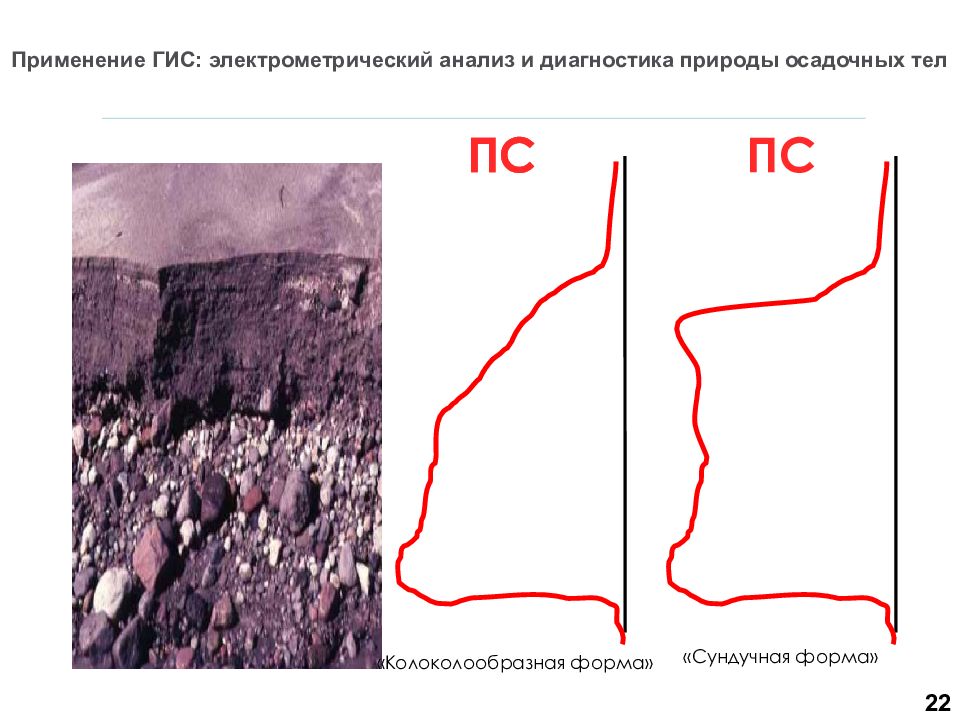

Слайд 24: Промысловые характеристики речных каналов и устьевых баров дельты и форма ГК

Отложения дельтовых каналов проницаемость Отложения устьевых баров проницаемость Размер зерен

Слайд 26: Ограничения электрофациального анализа

1 2 3 4 5 Цилиндр Воронка Колокол Симметричная Неупорядоченная 1. Речные каналы, выполнение подводных каньонов; 2. Устьевые бары, барьерный остров, подводный конус выноса; 3. Внутрирусловые бары-побочни, приливные бары, подводные каналы, трансгрессивные шельфовые песчаники; 4. Амальгамированные регрессивные и трансгрессивные последовательности; 5. Флювиальная пойма, дистальная часть устьевых баров фронта дельты.

Слайд 27

Интерпретация каротажных кривых ГК при наличии или отсутствии глауконита или углистого детрита

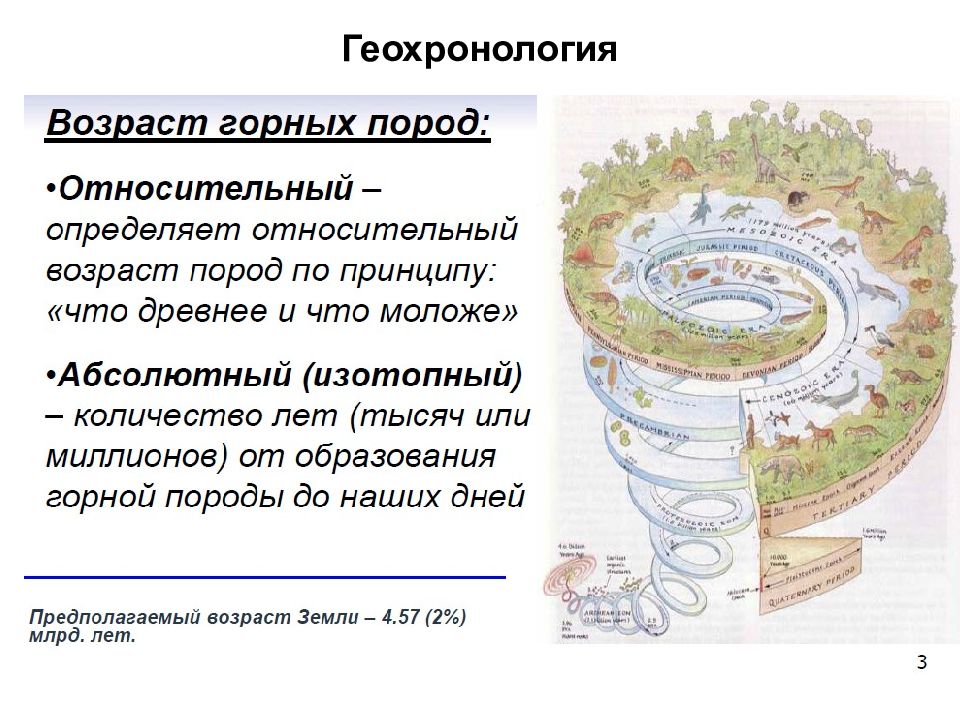

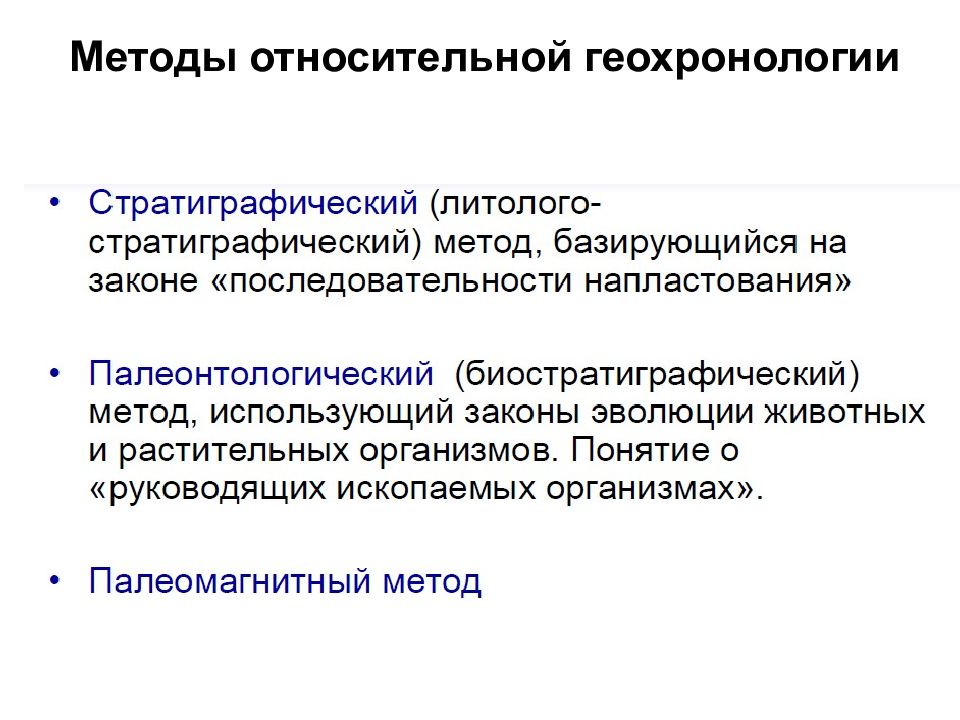

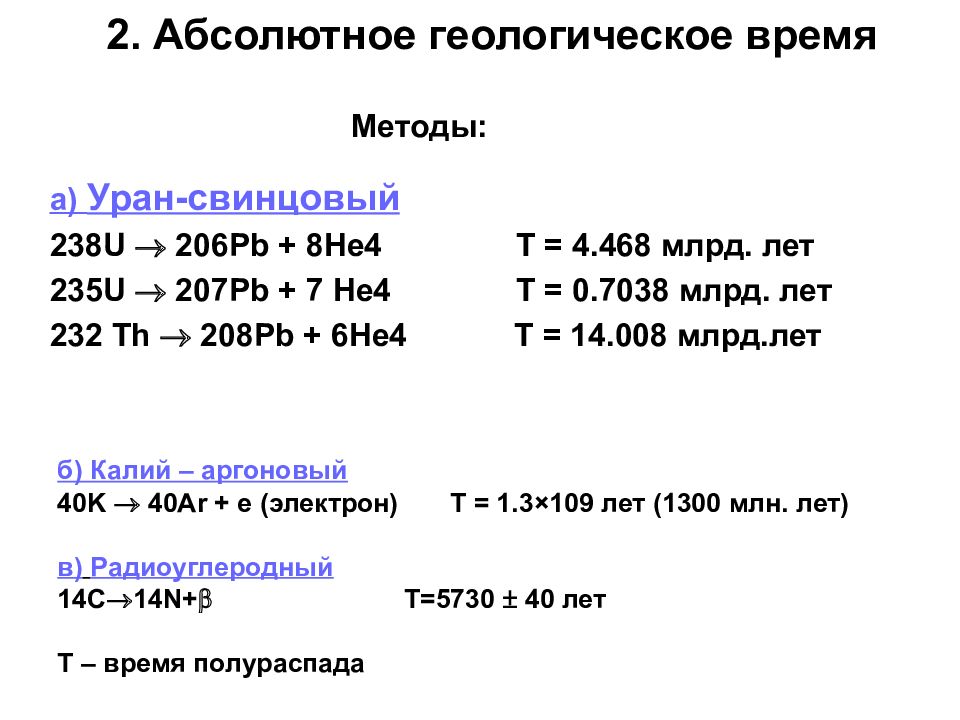

Слайд 32: 2. Абсолютное геологическое время

а) Уран-свинцовый 238U 206Pb + 8He4 T = 4.468 млрд. лет 235 U 207 Pb + 7 He 4 Т = 0.7038 млрд. лет 232 Th 208Pb + 6He4 Т = 14.008 млрд. лет б) Калий – аргоновый 40 K 40 Ar + e (электрон) Т = 1.3×109 лет (1300 млн. лет) в) Радиоуглеродный 14 C 14 N + T =5730 40 лет Т – время полураспада Методы:

Слайд 33

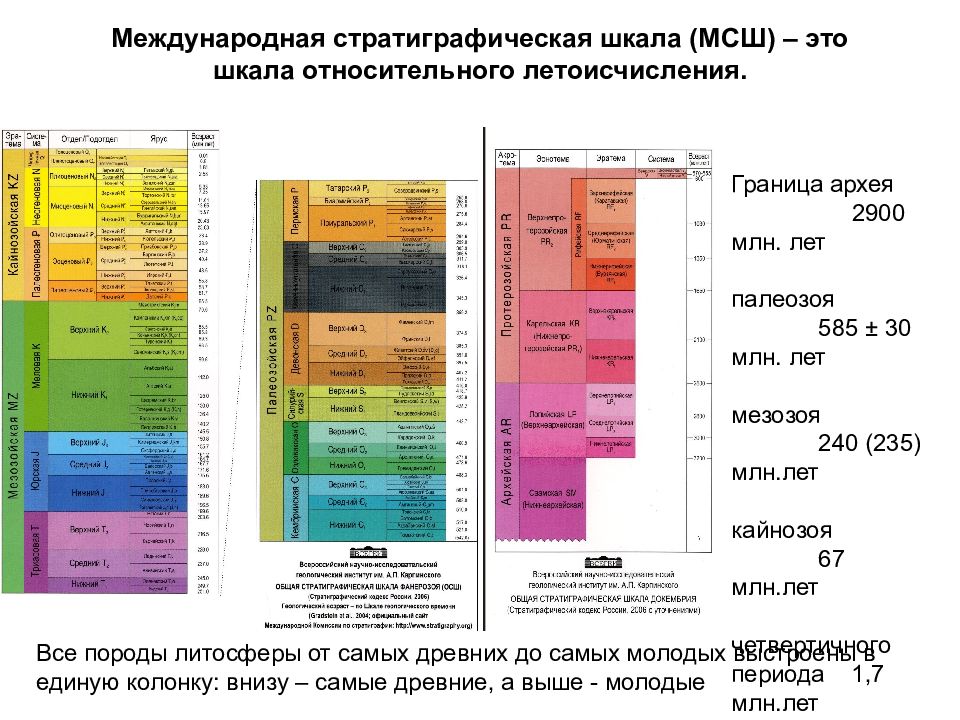

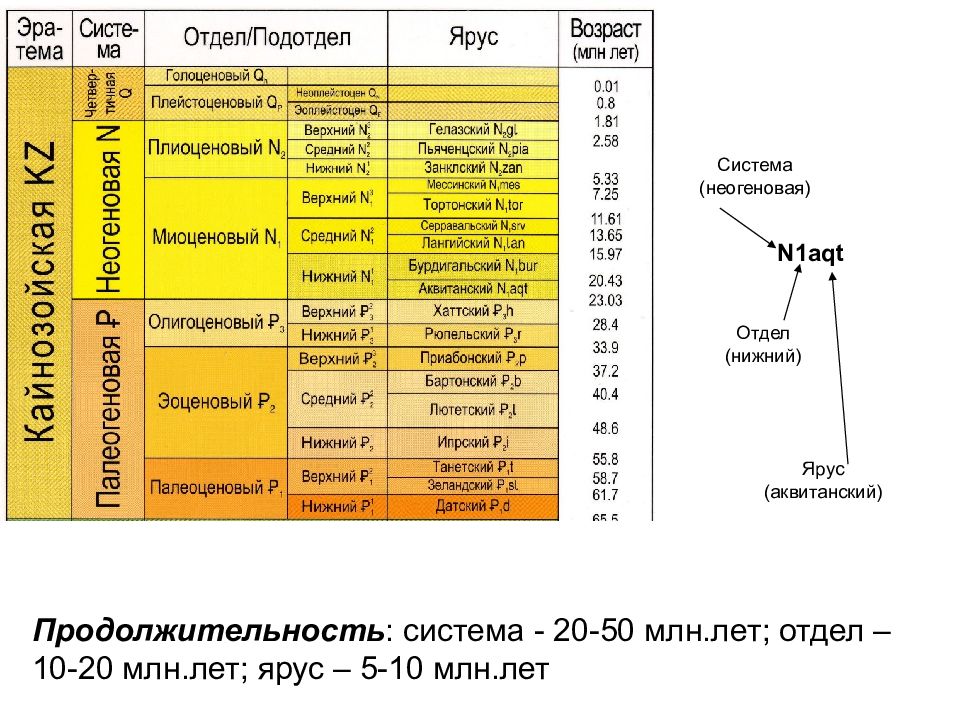

Международная стратиграфическая шкала (МСШ) – это шкала относительного летоисчисления. Все породы литосферы от самых древних до самых молодых выстроены в единую колонку: внизу – самые древние, а выше - молодые Граница архея 2900 млн. лет палеозоя 585 ± 30 млн. лет мезозоя 240 (235) млн.лет кайнозоя 67 млн.лет четвертичного периода 1,7 млн.лет

Слайд 34

N1aqt Система (неогеновая) Отдел (нижний) Ярус (аквитанский) Продолжительность : система - 20-50 млн.лет; отдел – 10-20 млн.лет; ярус – 5-10 млн.лет

Слайд 36: Что такое геологическая корреляция?

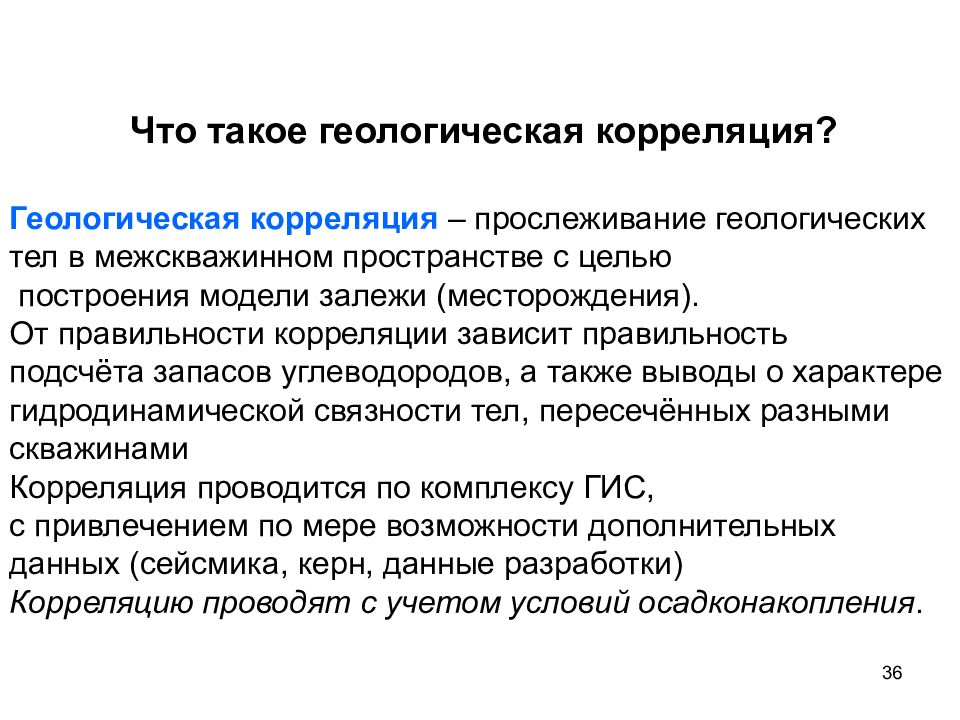

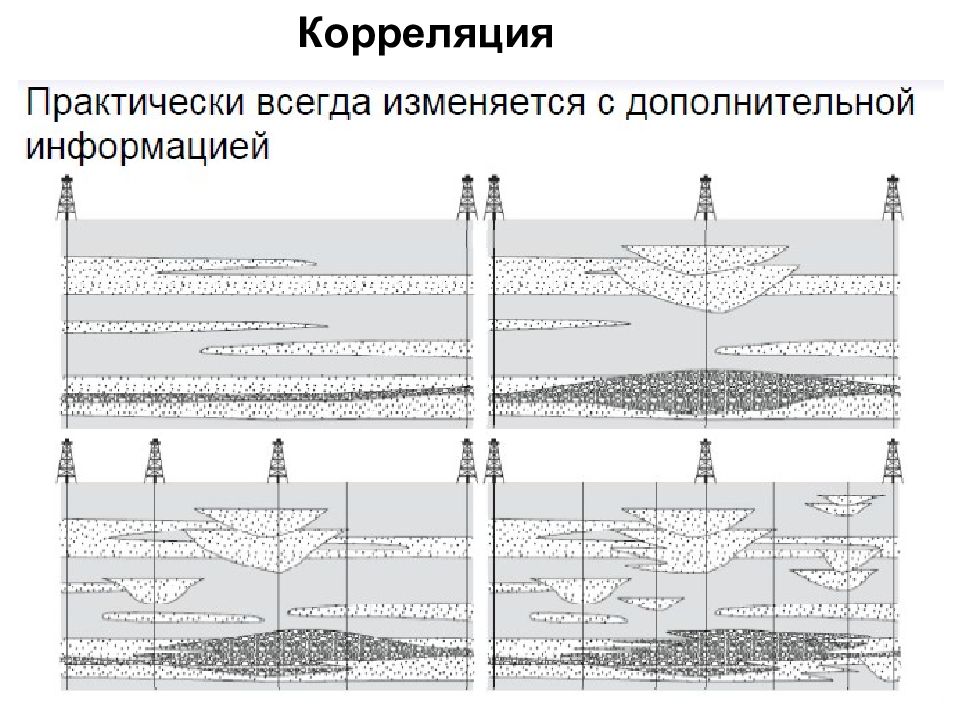

36 Геологическая корреляция – прослеживание геологических тел в межскважинном пространстве с целью построения модели залежи (месторождения). От правильности корреляции зависит правильность подсчёта запасов углеводородов, а также выводы о характере гидродинамической связности тел, пересечённых разными скважинами Корреляция проводится по комплексу ГИС, с привлечением по мере возможности дополнительных данных (сейсмика, керн, данные разработки) Корреляцию проводят с учетом условий осадконакопления. Что такое геологическая корреляция?

Слайд 37

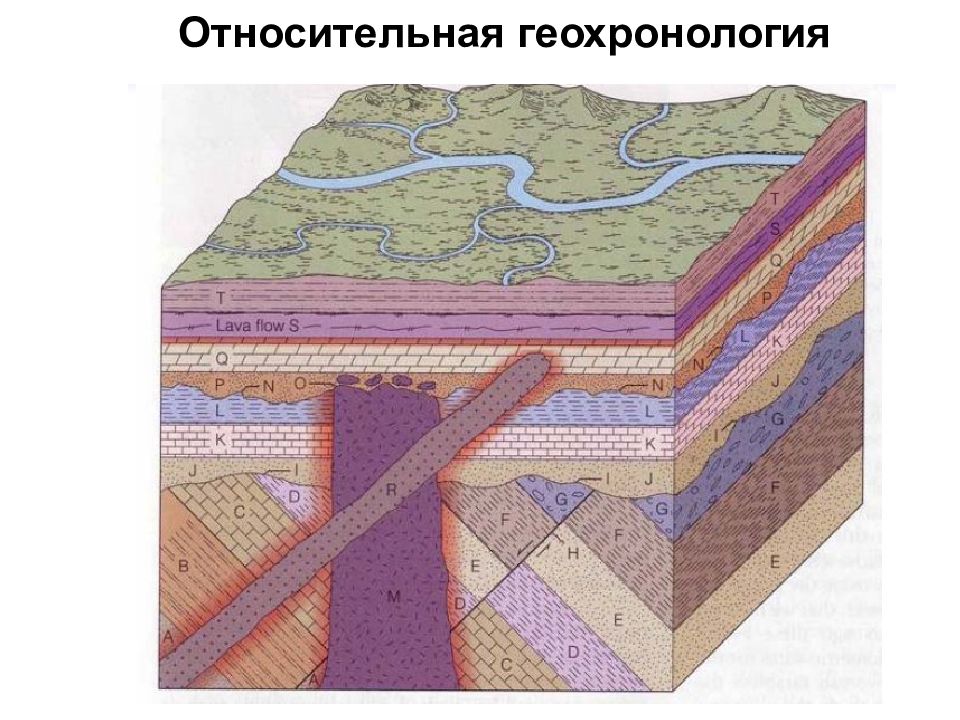

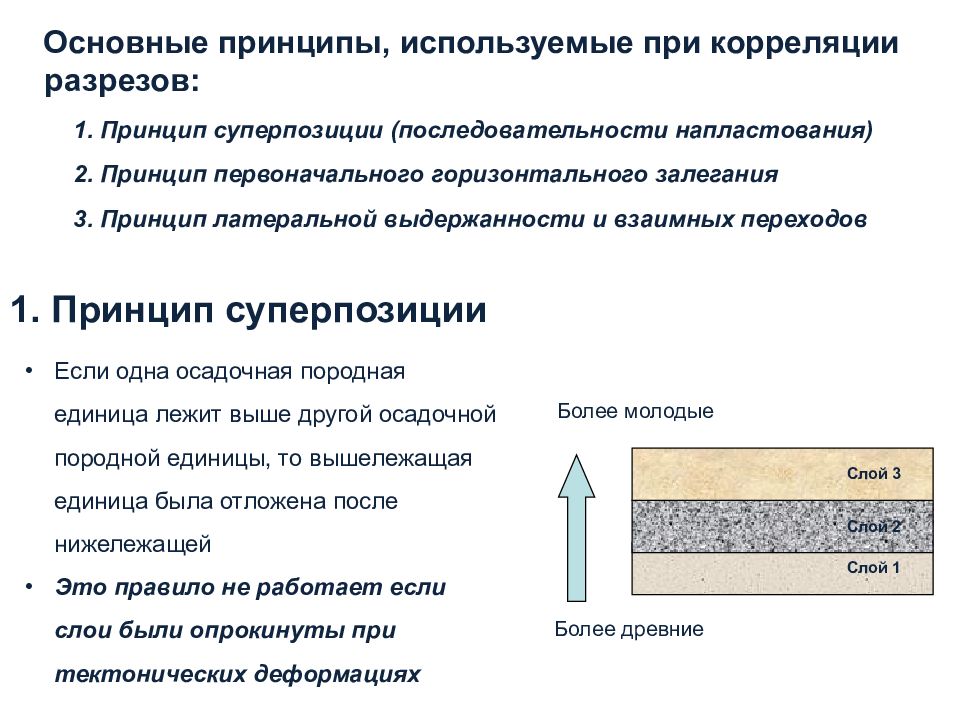

Если одна осадочная породная единица лежит выше другой осадочной породной единицы, то вышележащая единица была отложена после нижележащей Это правило не работает если слои были опрокинуты при тектонических деформациях Более древние Более молодые Слой 1 Слой 2 Слой 3 1. Принцип суперпозиции Основные принципы, используемые при корреляции разрезов: 1. Принцип суперпозиции (последовательности напластования) 2. Принцип первоначального горизонтального залегания 3. Принцип латеральной выдержанности и взаимных переходов

Слайд 38

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Более молодые Слои горных пород были первоначально отложены примерно горизонтально. Это определяется геометрией первичной поверхности осадконакопления. Поскольку большинство поверхностей осадконакопления являются почти горизонтальными, то отклонение от горизонтального положения интерпретируется как влияние движений и деформаций. Наклонные слоистые поверхности, такие как крупномасштабные дельтовые клиноформы, являются исключением из этого правила. 2. Принцип первоначального горизонтального залегания Более древние Более молодые Слой 1 Слой 2 Слой 3

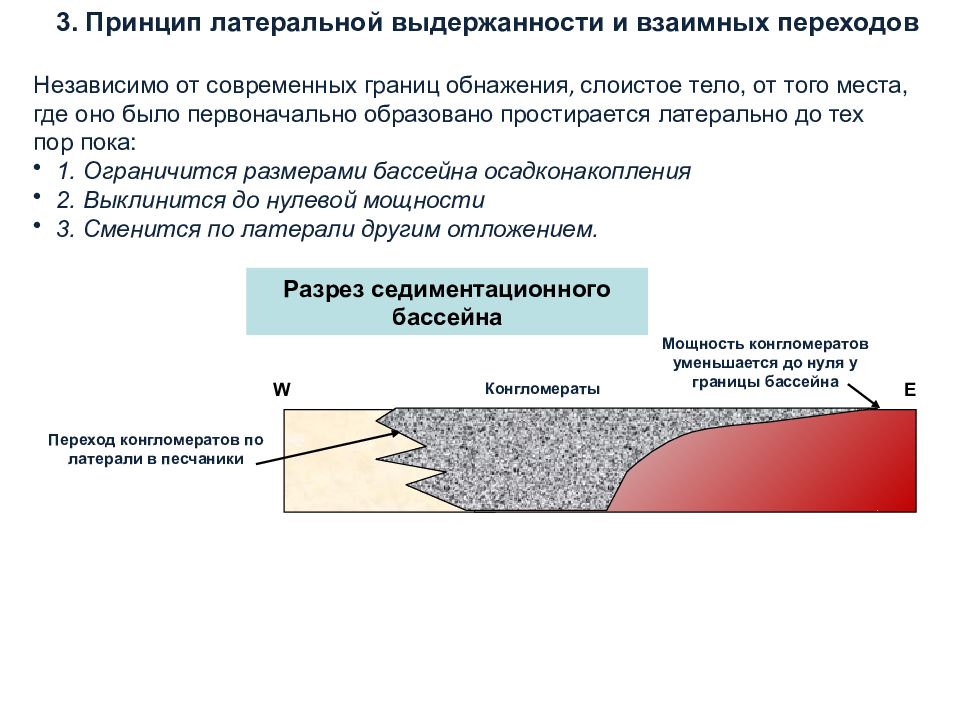

Слайд 39

Переход конгломератов по латерали в песчаники Мощность конгломератов уменьшается до нуля у границы бассейна Конгломераты W E Cross-section through part of a sedimentary basin Независимо от современных границ обнажения, слоистое тело, от того места, где оно было первоначально образовано простирается латерально до тех пор пока: 1. Ограничится размерами бассейна осадконакопления 2. Выклинится до нулевой мощности 3. Сменится по латерали другим отложением. 3. Принцип латеральной выдержанности и взаимных переходов Разрез седиментационного бассейна

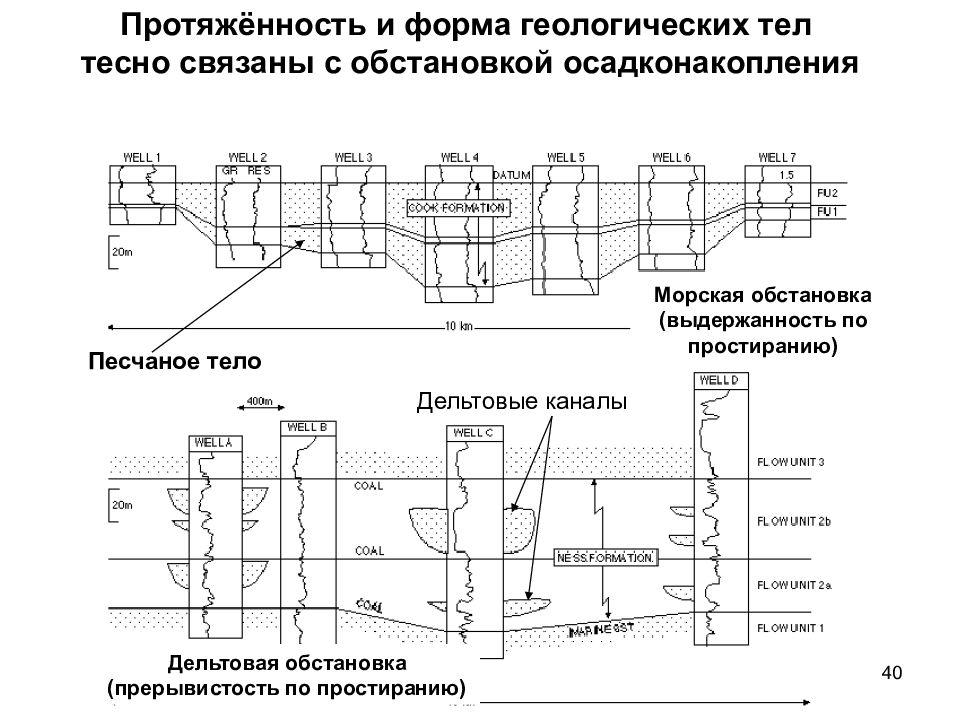

Слайд 40: Протяжённость и форма геологических тел тесно связаны с обстановкой осадконакопления

8. Корреляция 40 Протяжённость и форма геологических тел тесно связаны с обстановкой осадконакопления Морская обстановка (выдержанность по простиранию) Дельтовая обстановка (прерывистость по простиранию) Песчаное тело Дельтовые каналы

Слайд 41: Классификация песчаных тел по архитектуре

8. Корреляция 41 Классификация песчаных тел по архитектуре В основе данной классификации лежит степень связности коллекторов в межскважинном пространстве ( => также и гидродинамической связности) Выделено два крайних случая (наилучшей и наихудшей связности) и один промежуточный

Слайд 42: 1. «Слоёный пирог» (наилучшая связность) – характерна для морских прибрежных отложений

8. Корреляция 42 1. «Слоёный пирог» (наилучшая связность) – характерна для морских прибрежных отложений Отчетливая пластовость и непрерывность с постепенным изменением мощности Слои представлены песчаником, отложившимся в одинаковой обстановке Превосходная корреляция по каротажам, демонстрирующая постепенное изменение мощности и свойств Морской бар

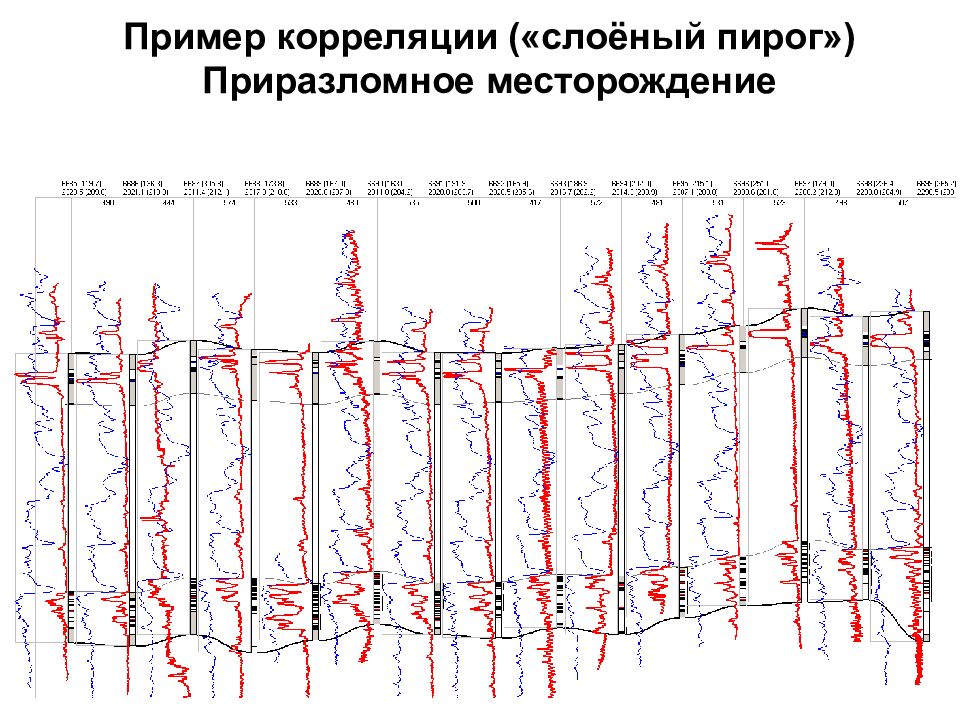

Слайд 43: Пример корреляции («слоёный пирог») Приразломное месторождение

8. Корреляция 43 Пример корреляции («слоёный пирог») Приразломное месторождение

Слайд 44

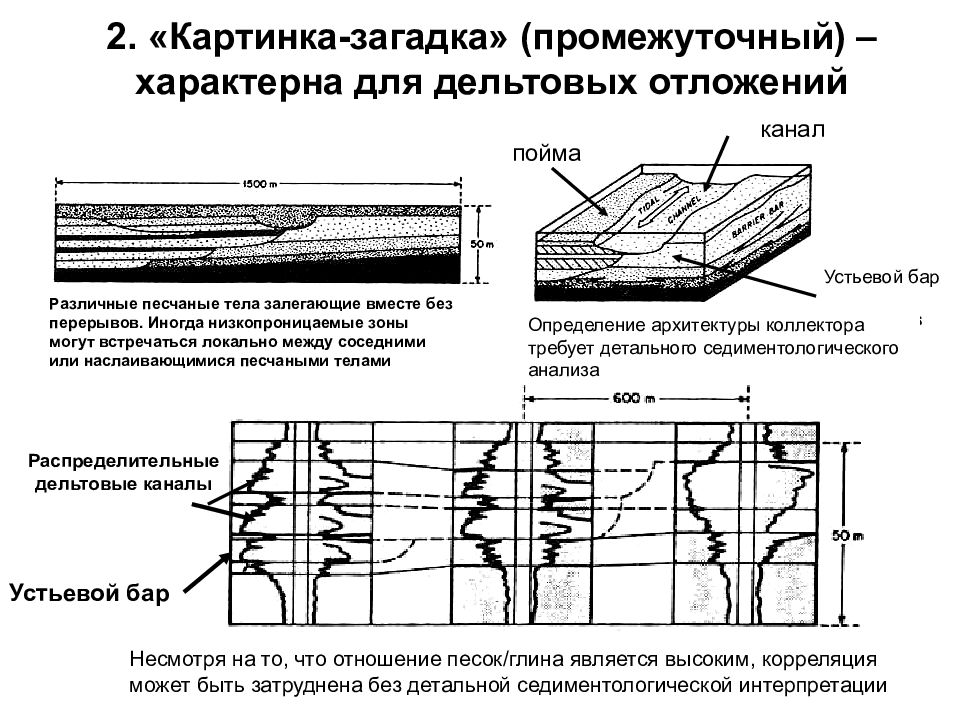

8. Корреляция 44 2. «Картинка-загадка» (промежуточный) – характерна для дельтовых отложений Различные песчаные тела залегающие вместе без перерывов. Иногда низкопроницаемые зоны могут встречаться локально между соседними или наслаивающимися песчаными телами Определение архитектуры коллектора требует детального седиментологического анализа Несмотря на то, что отношение песок/глина является высоким, корреляция может быть затруднена без детальной седиментологической интерпретации Распределительные дельтовые каналы Устьевой бар канал Устьевой бар пойма

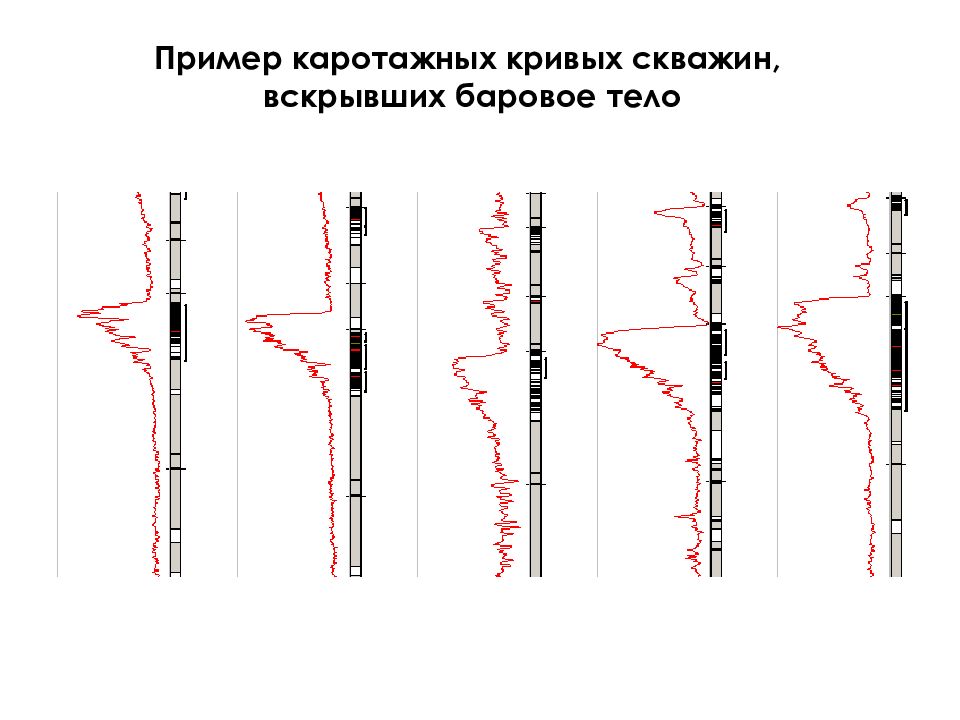

Слайд 45: Пример канальных и баровых отложений дельты (Барсуковское месторождение)

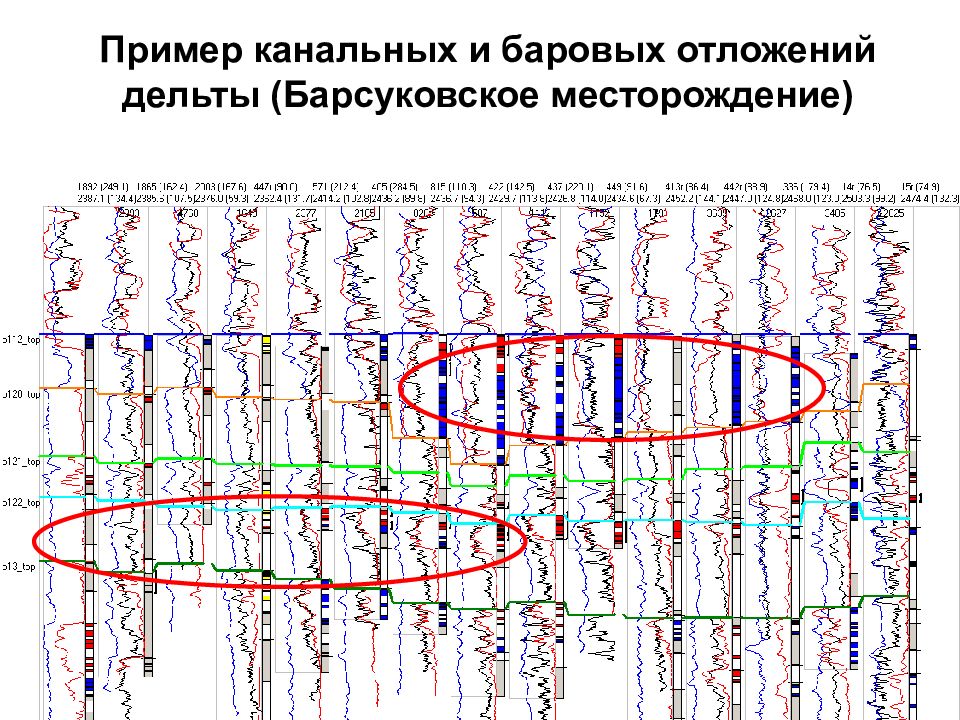

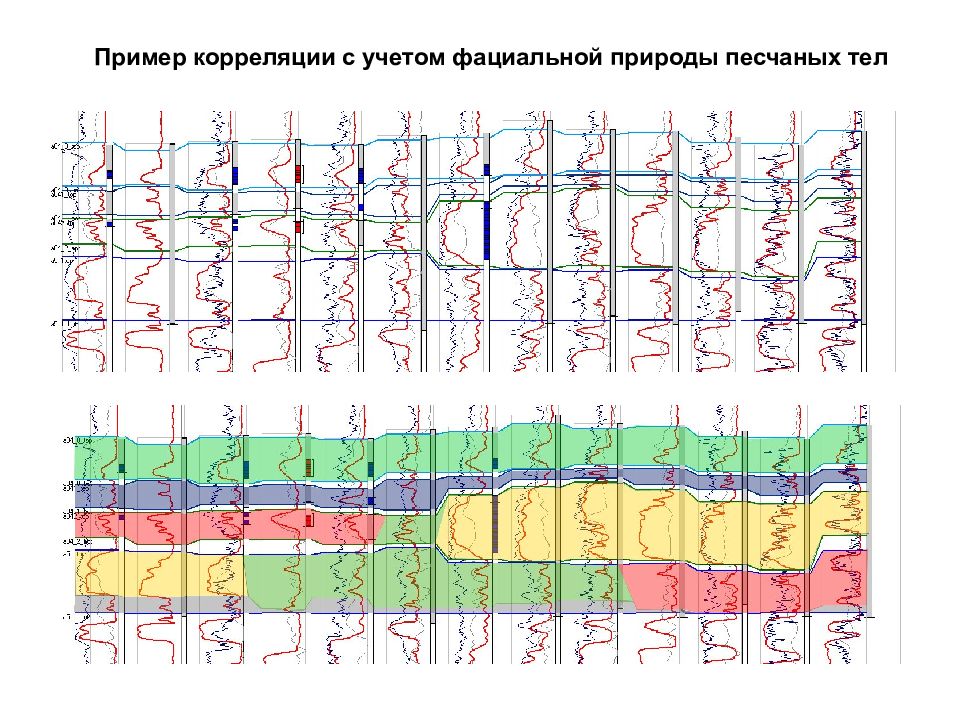

8. Корреляция 45 Пример канальных и баровых отложений дельты (Барсуковское месторождение)

Слайд 47: 3. «Лабиринт» (наихудшая связность) – характерна для речных отложений

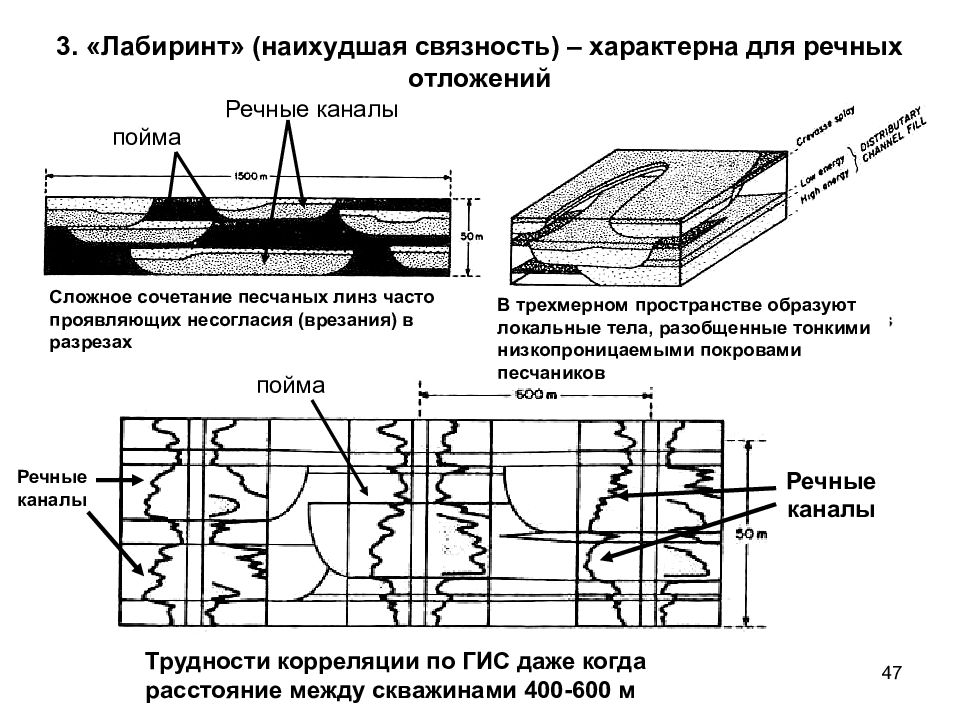

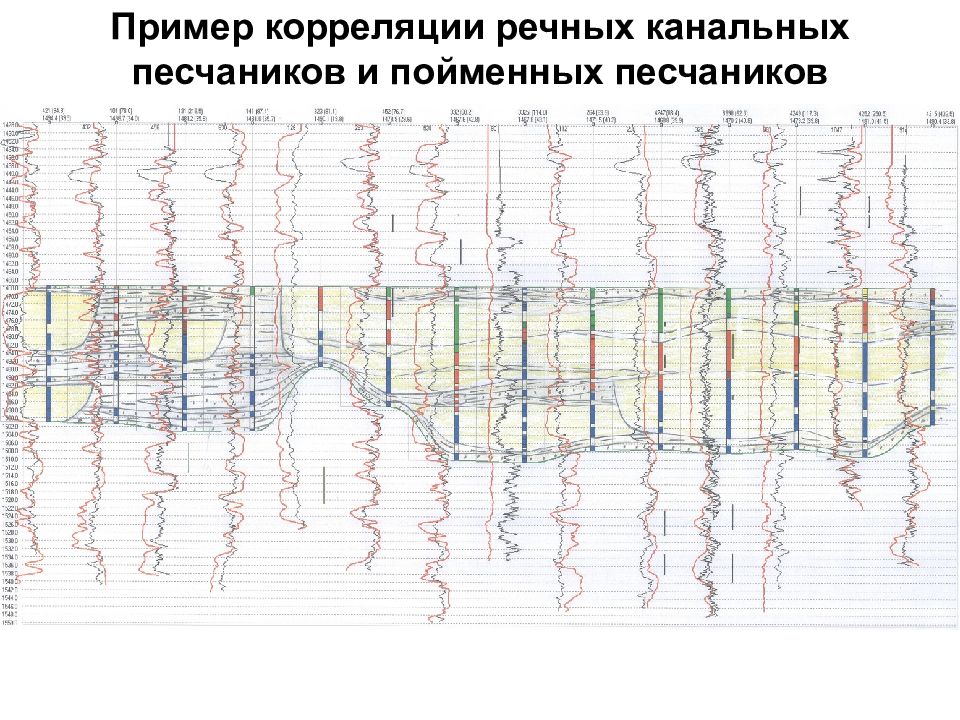

8. Корреляция 47 3. «Лабиринт» (наихудшая связность) – характерна для речных отложений Сложное сочетание песчаных линз часто проявляющих несогласия (врезания) в разрезах В трехмерном пространстве образуют локальные тела, разобщенные тонкими низкопроницаемыми покровами песчаников Трудности корреляции по ГИС даже когда расстояние между скважинами 400-600 м Речные каналы Речные каналы Речные каналы пойма пойма

Слайд 49: Методы корреляции

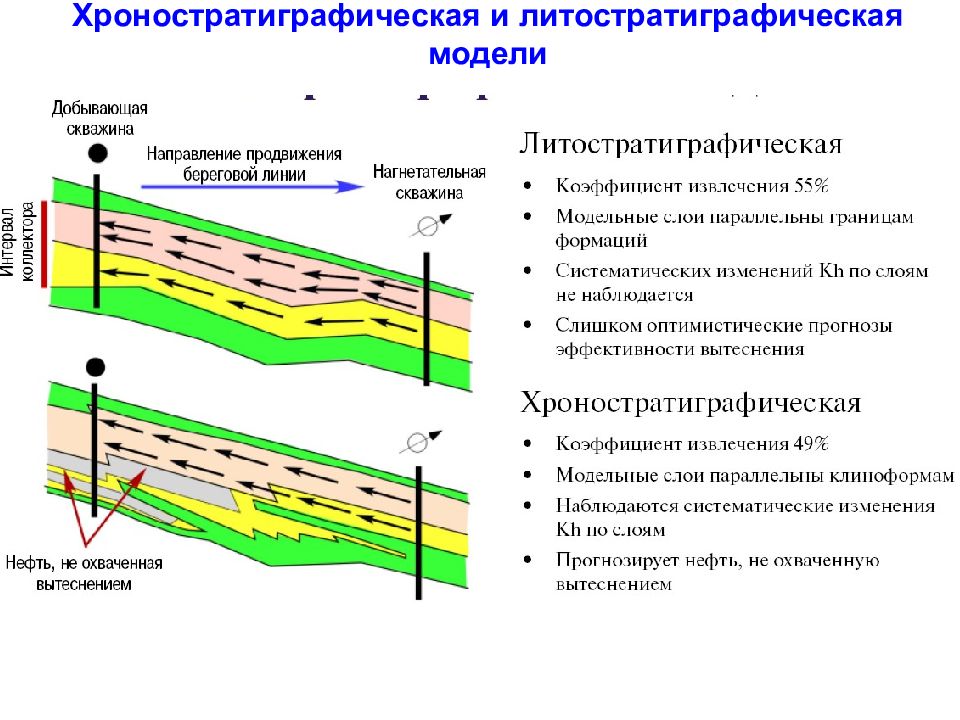

1. Литостратиграфический – корреляция разреза производится на основе литологического подобия пород (пригоден не для всех случаев) 2. Хроностратиграфический – расчленение и корреляция осадочного разреза производится с учетом возрастного соответствия пород и выделения коррелятивных изохронных поверхностей (используют фаунистические данные и сейсмику)

Слайд 51

ДЕТАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН (основные положения, учитываемые при детальной корреляции) По корреляционной значимости реперные пласты разделяют на категории. К I категории относят реперы, фиксируемые на каротажных диаграммах всех пробуренных скважин. Ко II категории относят реперные пласты, которые хотя и повсеместно распространены, но из-за литолого-фациальной изменчивости выделяются по геофизическим данным менее уверенно. При детальной корреляции следует широко пользоваться реперами III категории, каждый из которых может быть выделен только в части скважин. Обычно к ним относят прослои небольшой толщины, которые фиксируются на каротажных диаграммах по какой-либо характерной конфигурации кривых

Слайд 52

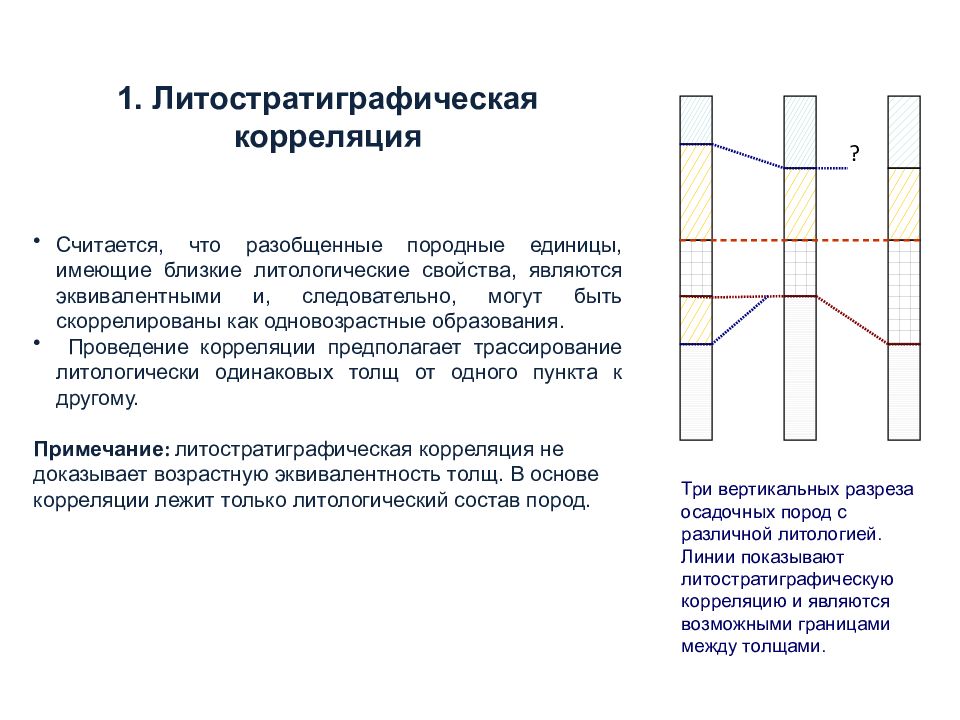

1. Литостратиграфическая корреляция Считается, что разобщенные породные единицы, имеющие близкие литологические свойства, являются эквивалентными и, следовательно, могут быть скоррелированы как одновозрастные образования. Проведение корреляции предполагает трассирование литологически одинаковых толщ от одного пункта к другому. Примечание : литостратиграфическая корреляция не доказывает возрастную эквивалентность толщ. В основе корреляции лежит только литологический состав пород. ? Три вертикальных разреза осадочных пород с различной литологией. Линии показывают литостратиграфическую корреляцию и являются возможными границами между толщами.

Слайд 53

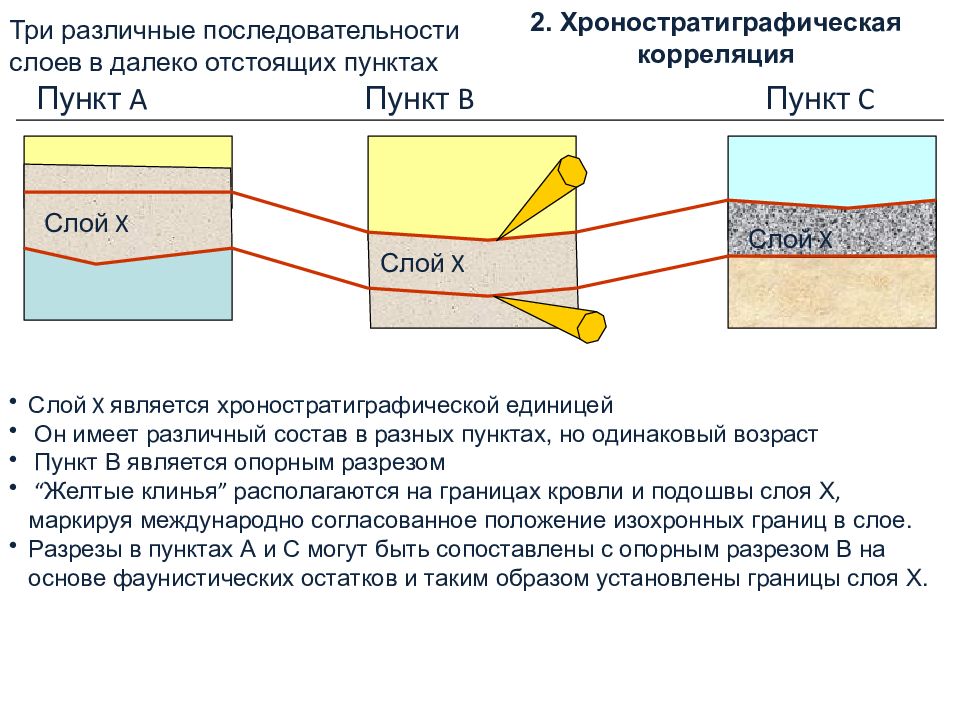

Пункт A Пункт B Пункт C Три различные последовательности слоев в далеко отстоящих пунктах Слой X Слой X Слой X Слой X является хроностратиграфической единицей Он имеет различный состав в разных пунктах, но одинаковый возраст Пункт В является опорным разрезом “ Желтые клинья ” располагаются на границах кровли и подошвы слоя Х, маркируя международно согласованное положение изохронных границ в слое. Разрезы в пунктах А и С могут быть сопоставлены с опорным разрезом В на основе фаунистических остатков и таким образом установлены границы слоя Х. 2. Хроностратиграфическая корреляция

Слайд 54

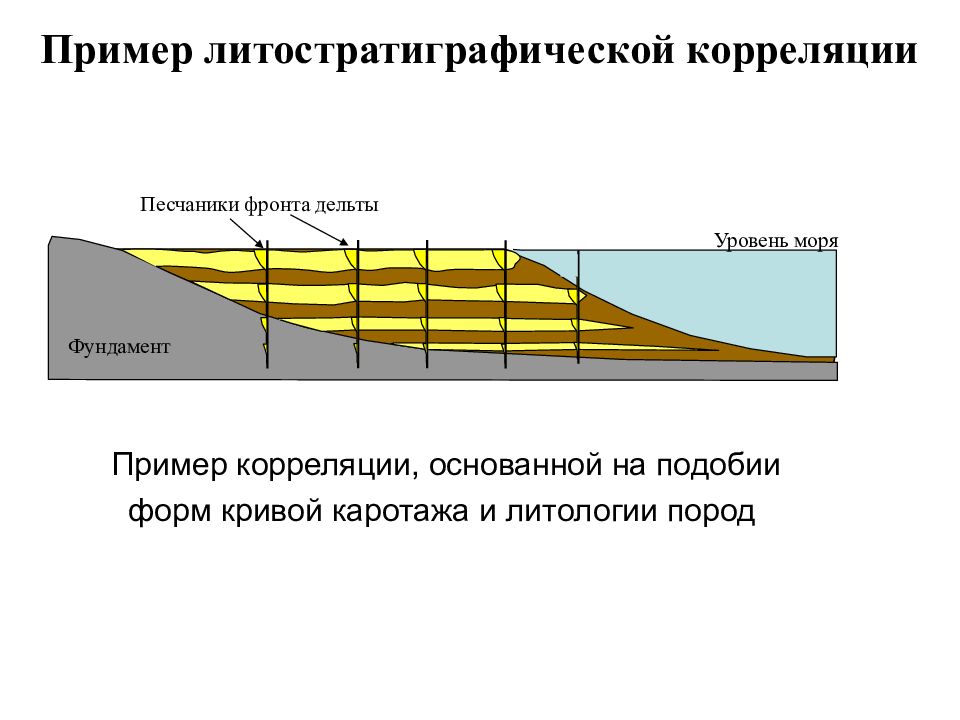

Уровень моря Фундамент Песчаники фронта дельты Пример литостратиграфической корреляции Пример корреляции, основанной на подобии форм кривой каротажа и литологии пород

Слайд 55

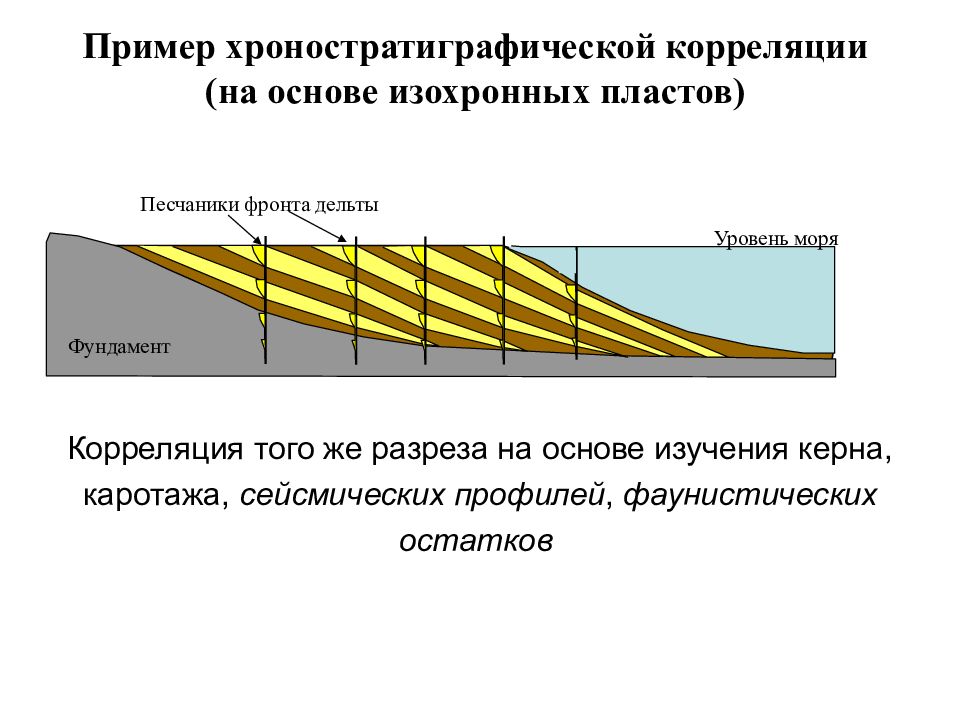

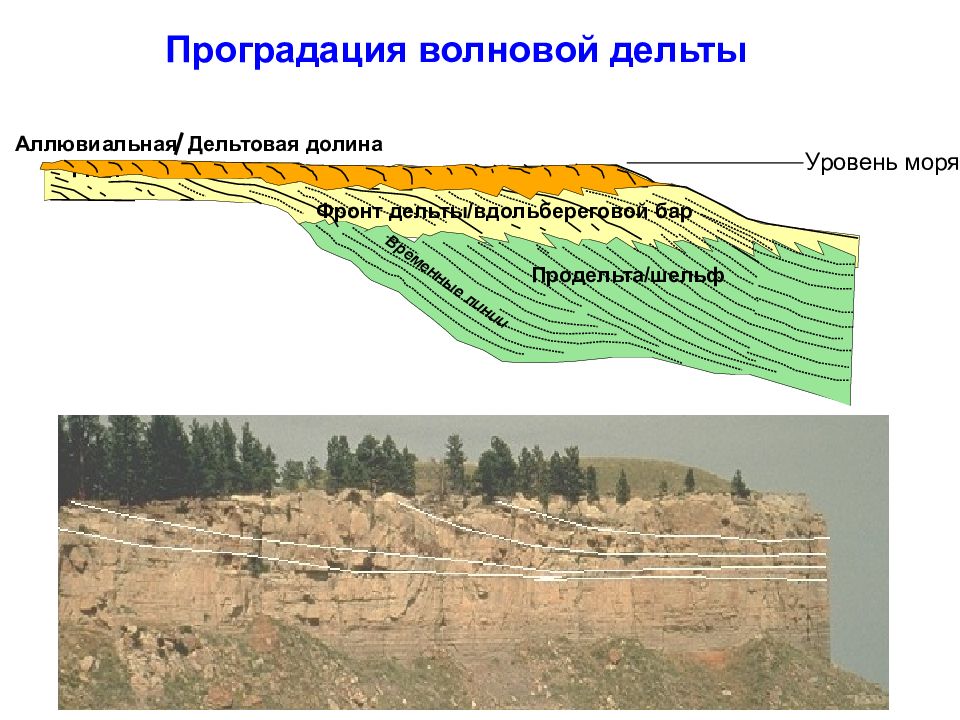

Корреляция того же разреза на основе изучения керна, каротажа, сейсмических профилей, фаунистических остатков Пример хроностратиграфической корреляции (на основе изохронных пластов) Уровень моря Фундамент Песчаники фронта дельты

Слайд 56

Проградация волновой дельты Временные линии Дельтовая долина Аллювиальная Plain Продельта / шельф Фронт дельты / вдольбереговой бар Уровень моря

Слайд 59: Выбор направления профилей корреляции

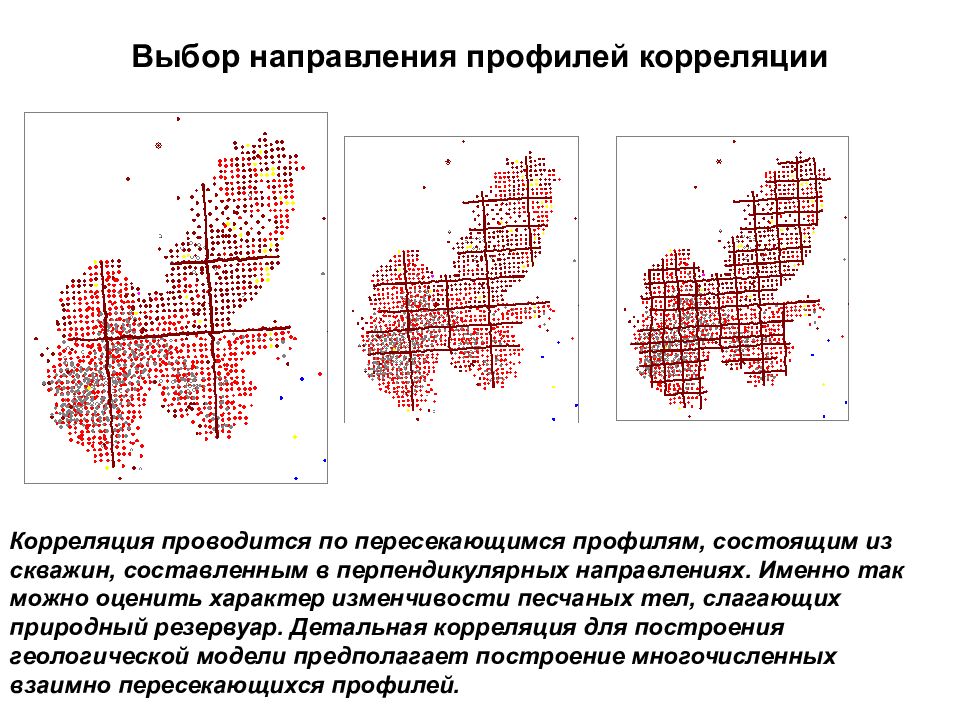

Корреляция проводится по пересекающимся профилям, состоящим из скважин, составленным в перпендикулярных направлениях. Именно так можно оценить характер изменчивости песчаных тел, слагающих природный резервуар. Детальная корреляция для построения геологической модели предполагает построение многочисленных взаимно пересекающихся профилей.

Слайд 61: Последовательность проведения корреляции по ГИС

1. Задаются направления профилей корреляции 2. В разрезах скважин находятся региональные и локальные реперы и выделяются пласты-коллекторы и непроницаемые разделы между ними. В качестве реперов принимаются выдержанные в разрезе глинистые толщи. 3. Профили выравниваются на различные поверхности одного из основных реперов, называемые линиями сопоставления или выравнивания 4. Оцениваются формы каротажных кривых ПС и ГК и выделяются (с учетом керна) типы разрезов по их принадлежности к тем или иным седиментационным системам 5. Производится геометризация песчаных тел, принадлежащих различным обстановкам осадконакопления