Первый слайд презентации: тема: «Основы поиска и разведки месторождений углеводородов»

Основы нефтегазопромысловой геологии Типы горных пород. Механические свойства горных пород. Температура и давление в недрах Земли. Происхождение нефти и газа. Условия залегания и физические свойства нефти и газа. Понятие о залежи углеводородов. Способы поиска месторождений углеводородов. к.т.н., доцент кафедры бурения нефтяныхи газовых скважин Берова Инна Григорьевна

Слайд 2: Литература:

1. Милосердова Л.В. Геология, поиск и разведка нефти и газа. Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 320 с. 2. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — Уфа.: ООО « ДизайнПолиграфСервис », 2005. — 528 с. 3. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебник. МГРИ. – М.: Изд.ЦентрЛитНефтеГаз. – 2008, 848 с. 4. Подгорнов В.М. Введение в нефтегазовое буровое дело. Учебное пособие для вузов. – М.: РГУ нефти и газа, 2011. – 119 с. 5. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа, 2007. – 826 с. 6. Крец В.Г.Основы нефтегазового дела: учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Шадрина. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 182с. .

Слайд 3: Состав и возраст земной коры

Геология изучает историю возникновения, состав и строение Земли, а также историю зарождения и развития жизни на ней. Планета Земля состоит из располагающихся концентрично: Литосферы - наружная, наружная твердая оболочка, толщина которой колеблется от 5 км под дном океанов до 70 км под горами; Мантия - располагается непосредственно под земной корой и достигает глубин порядка 3000 км.; Ядро - центральная часть Земли, на глубине от 3000 км до 6500 км. Все оболочки имеют различный химический состав, физическое состояние и свойства. Над литосферой располагается водная оболочка, или гидросфера, покрывающая 71% всей поверхности Земли, и воздушная оболочка, или атмосфера. Нижняя граница атмосферы — поверхность суши и моря. Верхняя граница атмосферы не определена. По данным некоторых исследователей, мощность слоев атмосферы доходит до 1000 км.

Слайд 4: Состав и возраст земной коры

Масса земной коры составляет менее 1 % массы нашей планеты, мантии — около 70%, а ядра — около 30%, в то же время объем земной коры равен 1,5 % объема всей Земли, мантии — 82%, а ядра — 16,5%. Расхождение между массовыми и объемными долями составляющих нашей планеты связано с тем, что они имеют разную плотность. Так, средняя плотность литосферы (около 2800 кг/м3) значительно меньше средней плотности Земли (около 5500 кг/м3).

Слайд 5: Состав и возраст земной коры

Нижняя поверхность земной коры называется поверхностью Мохоровичича, который в 1907 г. установил, что на глубине около 60 км скорость распространения сейсмических волн резко возрастает, что дало ему основание предположить, что на этой глубине находится граница между земной корой и мантией. Ядро Земли состоит из вещества, имеющего высокую плотность. Вещество мантии обнаружено на дне океанов в рифтах — глубоких впадинах, представляющих собой разломы, которые в некоторых местах земной коры практически достигают поверхности Мохоровичича. Сюда вещество мантии проникло за счет высоких давлений, существующих внутри Земли. Выдавленные породы обладают повышенной плотностью, имеют темный цвет и содержат много железа. Наиболее изученной составляющей Земли является земная кора.

Слайд 6: Главные источники энергии геологических процессов

Земля питается от двух главных источников энергии, которые порождают два типа геологических процессов – экзогенные – внешние, происходящие, главным образом за счет энергии Солнца, и эндогенные – внутренние, происходящие за счет внутренних процессов в Земле. Солнце основной поставщик энергии на Землю. За счет неравномерного поступления энергии Солнца на разные широты происходят атмосферные явления - ветер, течение рек, рост и таяние ледников, благодаря энергии Солнца развивается животный и растительный мир, продуцирующие накопление горючих ископаемых, существует человек. Экзогенные процессы протекают в приповерхностных частях Земли. Их деятельность направлена на разрушение поднятий рельефа (денудацию, эрозию), перенос разрушенного вещества в пониженные участки и их заполнение (аккумуляцию, седиментацию). За счет энергии Солнца протекает фотосинтез, позволяющий переводить окисную форму углерода (СО2) в закисную, в органическое вещество и углеводороды. Затем это вещество захоранивается в виде горючих полезных ископаемых.

Слайд 7: Главные источники энергии геологических процессов

Эндогенные процессы протекают в недрах Земли и вызывают землетрясения, извержения вулканов, переплавление и химическое изменение горных пород под действием высоких давлений и температур. В результате преобразуются ( метаморфизуются ) старые и образуются новые горные породы, нарушается их первоначальное залегание. В этом случае перемещение геологических тел может происходить и против силы тяжести. В горных породах образуются разрывы. С эндогенными процессами связано возникновение материков, океанических впадин и горных систем. Эндогенные процессы обусловлены напряжениями в теле Земли, образованными в результате гравитационной дифференциации, и радиоактивного разогрева вещества Земли. Основная доля эндогенной энергии проявляются в форме конвекционных потоков, порождая движения материков и воздымание гор.

Слайд 8: Горные породы и минералы

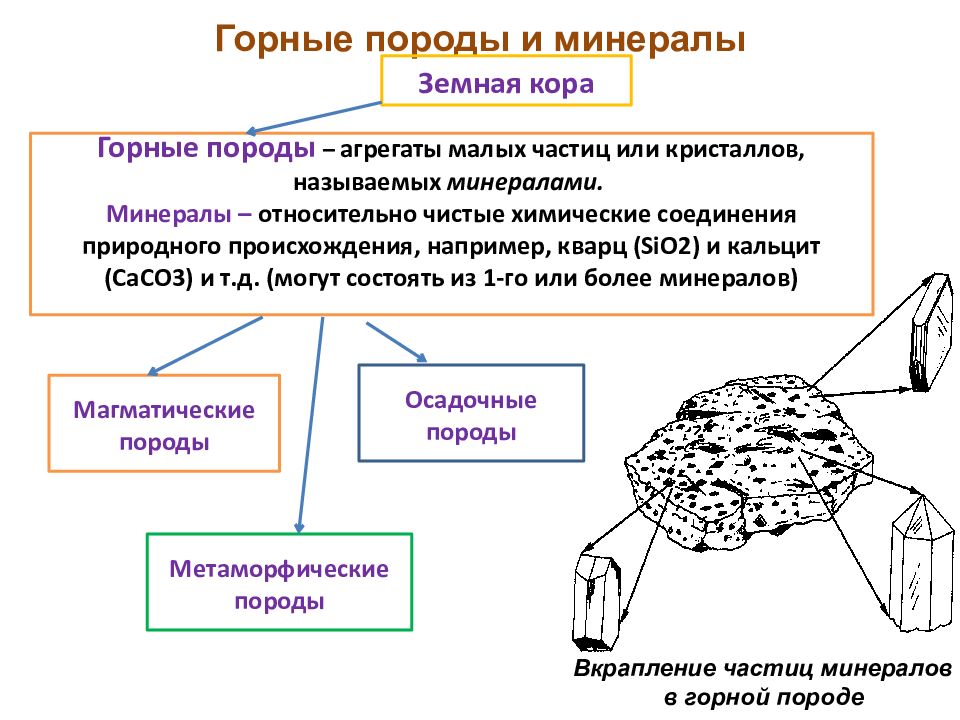

Вкрапление частиц минералов в горной породе Земная кора Горные породы – агрегаты малых частиц или кристаллов, называемых минералами. Минералы – относительно чистые химические соединения природного происхождения, например, кварц ( SiO2) и кальцит (СаСО3) и т.д. (могут состоять из 1-го или более минералов) Магматические породы Метаморфические породы Осадочные породы

Слайд 9: Горные породы и минералы

Магматические породы формируются при остывании расплавленной магмы и имеют кристаллическое строение, которые в зависимости от глубины образования делятся на: Плутонические магматические породы (и нтрузивные породы) закристаллизовались и застыли на глубине, сформировались как горячие жидкие массы, которые внедрились в земную толщу, вытеснив залегавшие там ранее породы, поэтому тела, состоящие из плутонических горных пород, называются интрузиями ( например, гранит, лабрадорит). Процесс застывания длится тысячи лет, т.е. процесс кристаллизации длительный и, следовательно, кристаллы образуются крупные, легко видимы невооруженным глазом. Вулканические магматические породы (эффузивные породы) - это застывшие лавовые потоки, которые закристаллизовались на поверхности земли ( базаль т, если извержение в воду – пемза ). При вытекании лава, вытекающая из вулкана, немедленно вступает в контакт с воздухом ( вулканический туф ) и водой, следовательно, быстро застывает и кристаллизуется, образуя, как следствие быстрой кристаллизации, очень мелкие кристалла, плохо различимые невооруженным глазом. Основные виды магматических пород - базальты и граниты.

Слайд 10: Горные породы и минералы

Слайд 11: Горные породы и минералы

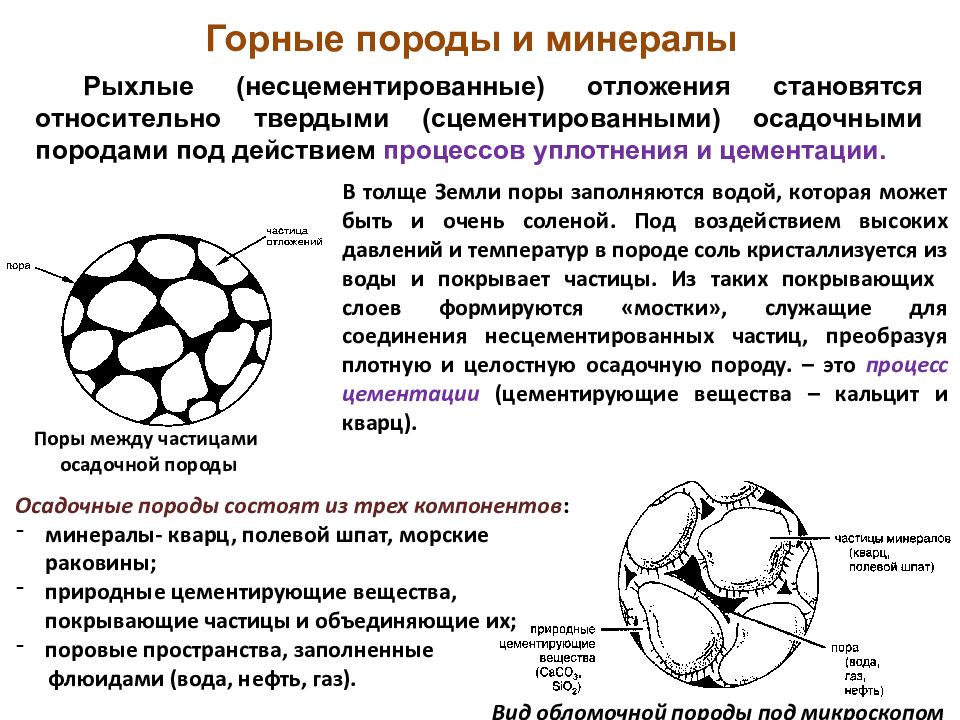

Рыхлые (несцементированные) отложения становятся относительно твердыми (сцементированными) осадочными породами под действием процессов уплотнения и цементации. Поры между частицами осадочной породы В толще Земли поры заполняются водой, которая может быть и очень соленой. Под воздействием высоких давлений и температур в породе соль кристаллизуется из воды и покрывает частицы. Из таких покрывающих слоев формируются «мостки», служащие для соединения несцементированных частиц, преобразуя плотную и целостную осадочную породу. – это процесс цементации (цементирующие вещества – кальцит и кварц). Осадочные породы состоят из трех компонентов : минералы- кварц, полевой шпат, морские раковины; природные цементирующие вещества, покрывающие частицы и объединяющие их; поровые пространства, заполненные флюидами (вода, нефть, газ). Вид обломочной породы под микроскопом

Слайд 12: Горные породы и минералы

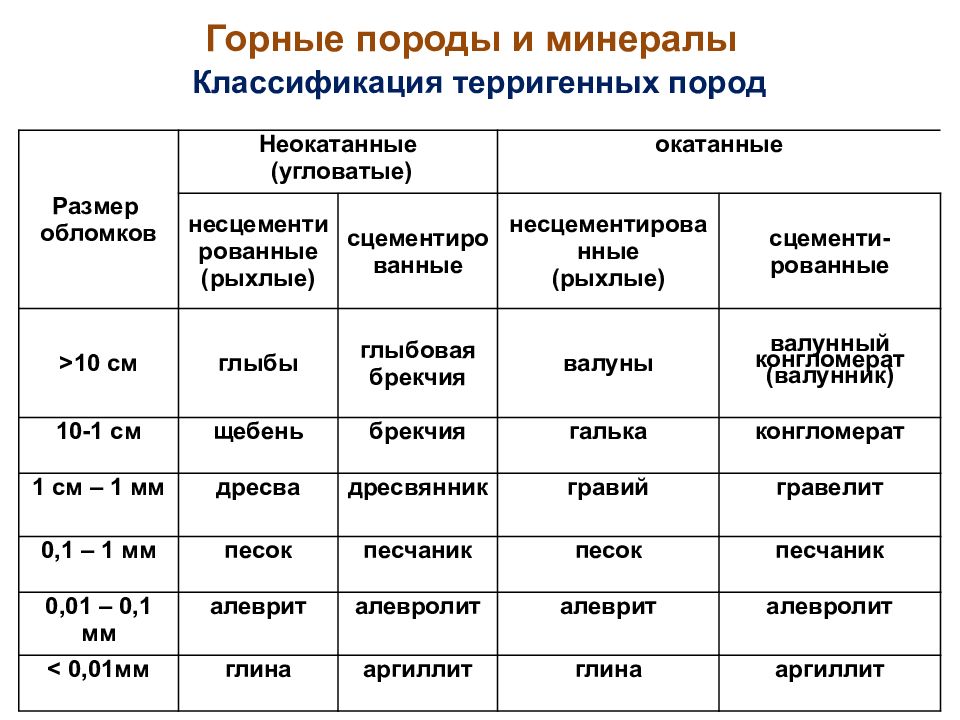

Размер обломков Неокатанные (угловатые) окатанные несцементированные (рыхлые) сцементированные несцементированные (рыхлые) сцементи- рованные >10 см глыбы глыбовая брекчия валуны валунный конгломерат ( валунник ) 10-1 см щебень брекчия галька конгломерат 1 см – 1 мм дресва дресвянник гравий гравелит 0,1 – 1 мм песок песчаник песок песчаник 0,01 – 0,1 мм алеврит алевролит алеврит алевролит < 0,01мм глина аргиллит глина аргиллит Классификация терригенных пород

Слайд 13: Горные породы и минералы

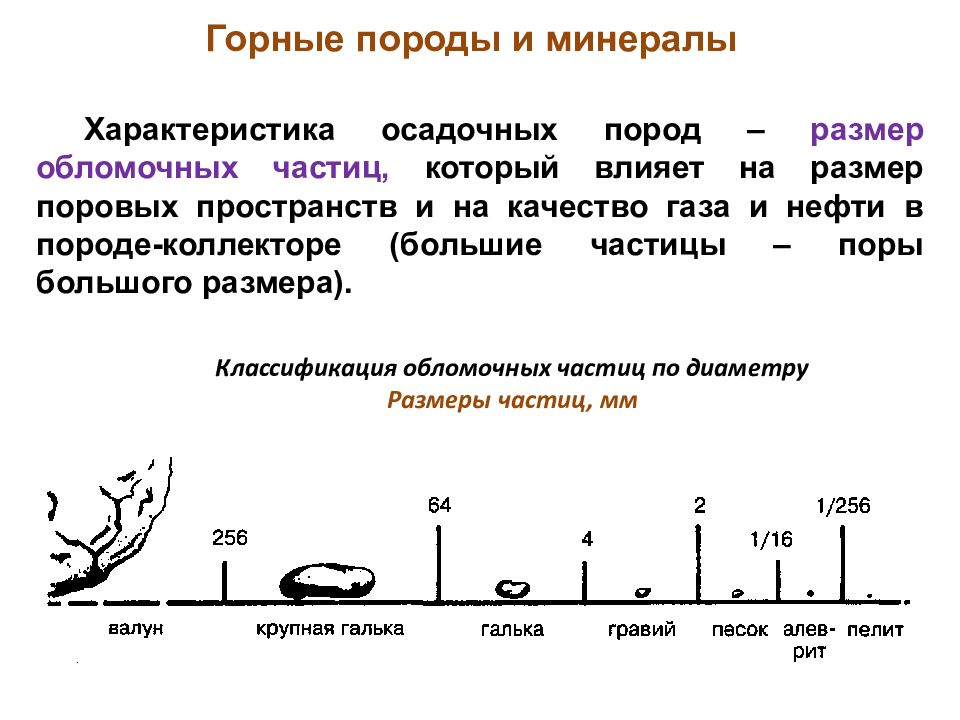

Характеристика осадочных пород – размер обломочных частиц, который влияет на размер поровых пространств и на качество газа и нефти в породе-коллекторе (большие частицы – поры большого размера). Классификация обломочных частиц по диаметру Размеры частиц, мм

Слайд 14: Горные породы и минералы

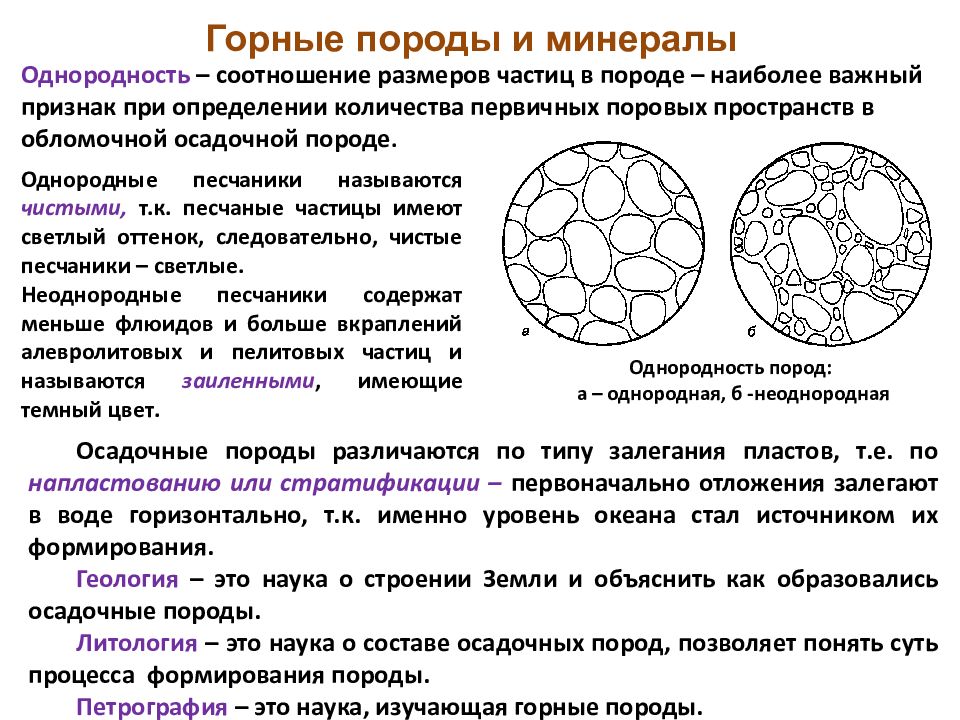

Однородность – соотношение размеров частиц в породе – наиболее важный признак при определении количества первичных поровых пространств в обломочной осадочной породе. Однородность пород: а – однородная, б -неоднородная Однородные песчаники называются чистыми, т.к. песчаные частицы имеют светлый оттенок, следовательно, чистые песчаники – светлые. Неоднородные песчаники содержат меньше флюидов и больше вкраплений алевролитовых и пелитовых частиц и называются заиленными, имеющие темный цвет. Осадочные породы различаются по типу залегания пластов, т.е. по напластованию или стратификации – первоначально отложения залегают в воде горизонтально, т.к. именно уровень океана стал источником их формирования. Геология – это наука о строении Земли и объяснить как образовались осадочные породы. Литология – это наука о составе осадочных пород, позволяет понять суть процесса формирования породы. Петрография – это наука, изучающая горные породы.

Слайд 15: Горные породы и минералы

Метаморфические породы – магматические и осадочные породы, претерпевшие изменения под действием температуры и давления, например, мрамор (СаСО 3 ) – это метаморфизованный известняк (СаСО 3 ), кварцит ( SiO 2 ) – метаморфизованный кварцевый песчаник ( SiO 2 ). Температура и давление с глубиной повышаются, следовательно, порода становится метаморфической, только будучи погружена глубоко под землю. Температура в недрах Земли по разным оценкам достигает 3,5 – 6 тыс. град. Однако, несмотря на такие гигантские величины, вещество в Земле не расплавлено из-за гигантских давлений, а находится в особом состоянии, которое пока в лабораторных условиях в достаточном объеме не воссоздано, и в должной степени не изучено. Давление на глубинах 50-100 км составляет 30 тыс. атм., а в центре Земли достигает 3,5 млн. атм.

Слайд 16: Состав и возраст земной коры

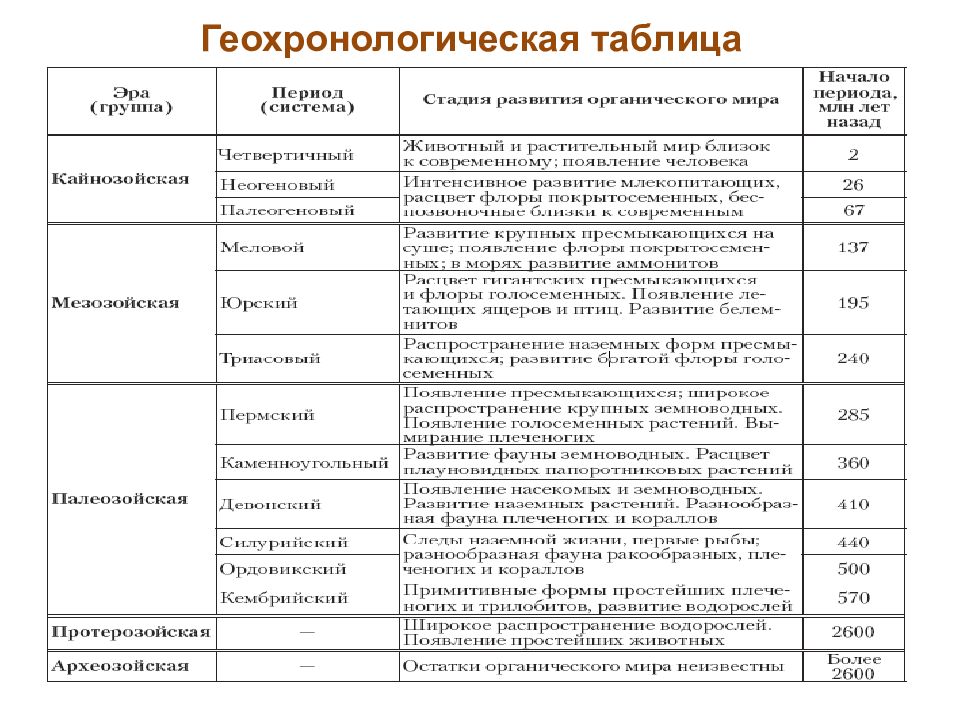

Определение возраста горных пород основано на изучении последовательности образования напластований в земной коре. На основании данных об органических остатках, составе, строении и расположении пластов относительно друг друга в вертикальном и горизонтальном направлениях учеными составлена единая, так называемая стратиграфическая шкала, отражающая главнейшие историко-геологические закономерности в развитии земной коры. Кроме того, разработана геохронологическая таблица, показывающая расположение в определенной последовательности условных отрезков времени, на которые делится история Земли. Все подразделения геохронологической таблицы характеризуются ископаемыми остатками животных и растительных организмов. Однако в горных породах Архейской и Протерозойской эр такие остатки обнаруживаются очень редко, что не позволяет четко подразделить эти эры на периоды.

Слайд 18: Формы залегания осадочных горных пород

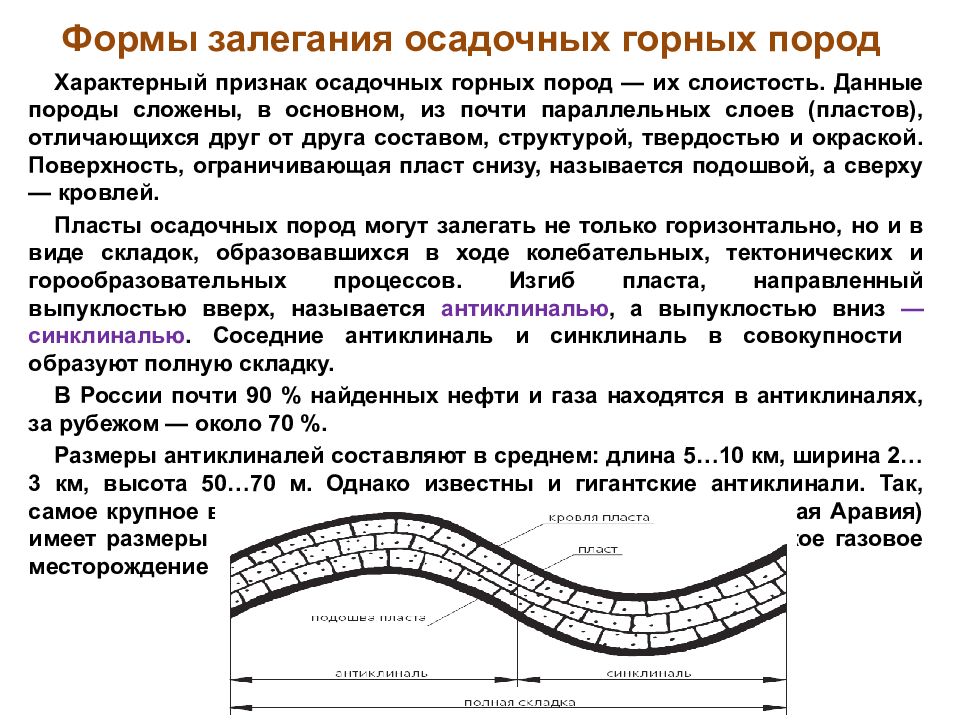

Характерный признак осадочных горных пород — их слоистость. Данные породы сложены, в основном, из почти параллельных слоев (пластов), отличающихся друг от друга составом, структурой, твердостью и окраской. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой, а сверху — кровлей. Пласты осадочных пород могут залегать не только горизонтально, но и в виде складок, образовавшихся в ходе колебательных, тектонических и горообразовательных процессов. Изгиб пласта, направленный выпуклостью вверх, называется антиклиналью, а выпуклостью вниз — синклиналью. Соседние антиклиналь и синклиналь в совокупности образуют полную складку. В России почти 90 % найденных нефти и газа находятся в антиклиналях, за рубежом — около 70 %. Размеры антиклиналей составляют в среднем: длина 5…10 км, ширина 2…3 км, высота 50…70 м. Однако известны и гигантские антиклинали. Так, самое крупное в мире нефтяное месторождение Гавар (Саудовская Аравия) имеет размеры в плане 225 × 25 км и высоту 370 м, а Уренгойское газовое месторождение (Россия) — 120 × 30 км при высоте 200 м.

Слайд 19

Коллектором называется горная порода, обладающая такими геолого-физическими свойствами, которые обеспечивают физическую подвижность нефти или газа в ее пустотном пространстве. Порода-коллектор может быть насыщена как нефтью или газом, так и водой.

Слайд 20

. 20 Породы-коллекторы Обломочные или терригенные ( межзерновые или гранулярные) смешанные Хемогенные Органогенные (биогенные) Нетрадиционные (в магматических, вулканогенных, метаморфических породах)

Слайд 21

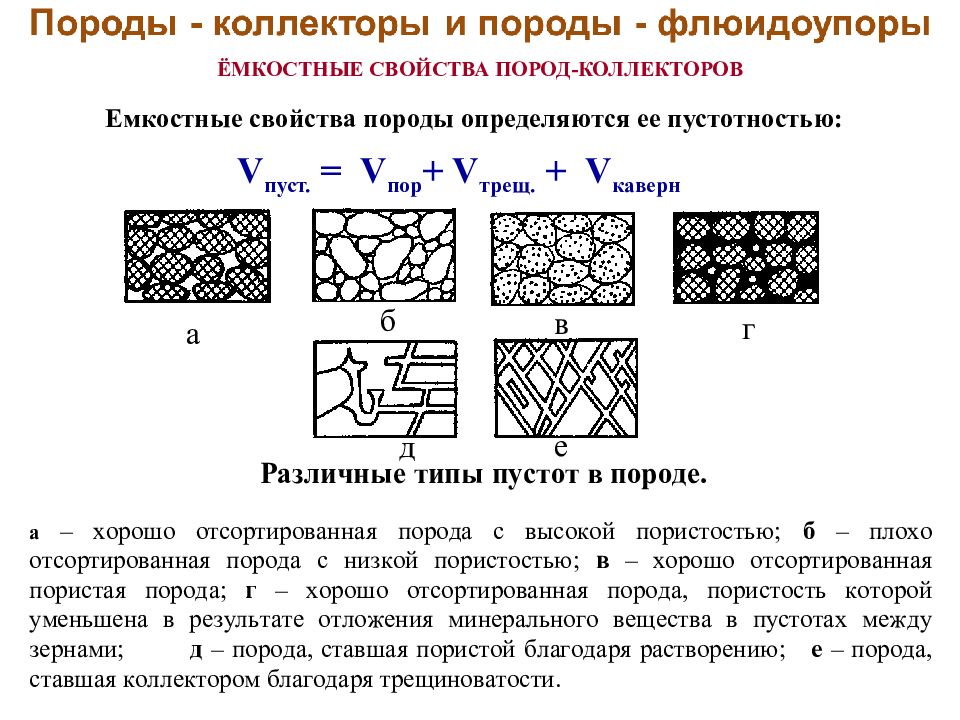

ЁМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ Емкостные свойства породы определяются ее пустотностью : V пуст. = V пор + V трещ. + V каверн д а б в г е

Слайд 22

ЁМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ Первичная пустотность присуща всем без исключения осадочным породам, в которых встречаются скопления нефти и газа – это прежде всего межзерновые поры, пространства между крупными остатками раковин и т.п. К вторичным пустотам относятся поры каверны и трещины, образовавшиеся в процессе доломитизации известняков и выщелачивания породы циркулирующими водами, а также трещины возникшие в результате тектонических движений. По времени образования выделяются первичные пустоты и вторичные. Первичные пустоты формируются в процессе седиментогенеза и диагенеза, то есть одновременно с образованием самой осадочной породы, а вторичные образуются в уже сформировавшихся породах.

Слайд 23: Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

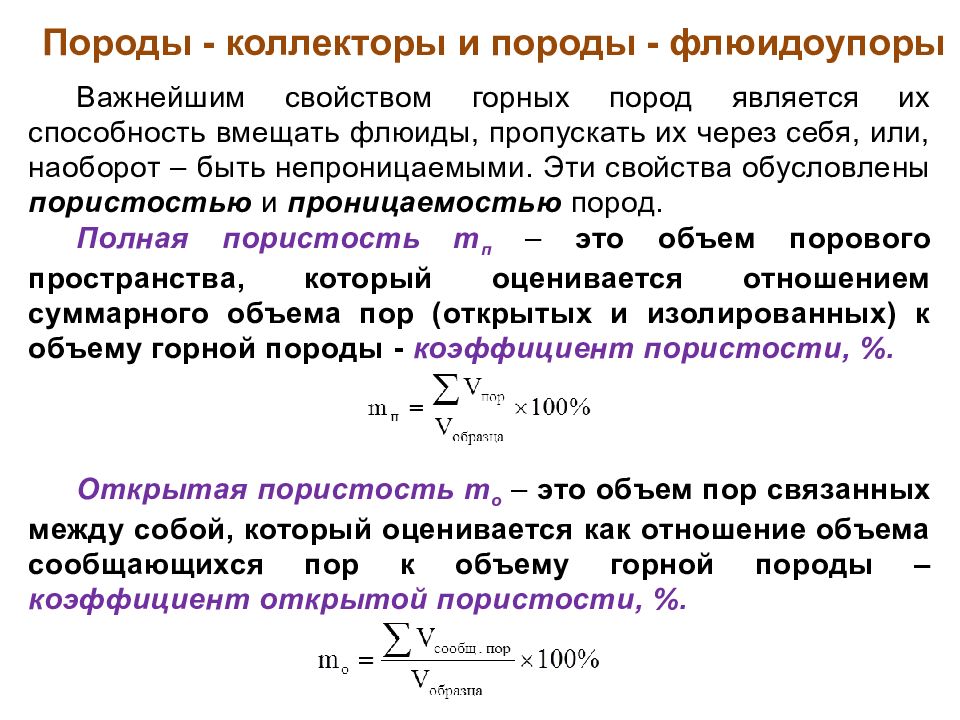

Важнейшим свойством горных пород является их способность вмещать флюиды, пропускать их через себя, или, наоборот – быть непроницаемыми. Эти свойства обусловлены пористостью и проницаемостью пород. Полная пористость m п – это объем порового пространства, который оценивается отношением суммарного объема пор (открытых и изолированных) к объему горной породы - коэффициент пористости, %. Открытая пористость m o – это объем пор связанных между собой, который оценивается как отношение объема сообщающихся пор к объему горной породы – коэффициент открытой пористости, %.

Слайд 24: Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Э ффективная пористость m эф – пористость породы, в которой каналы пор достаточно велики (> 0.2 мм) чтобы флюиды могли относительно свободно проходить сквозь них и сравнительно легко (экономически рентабельно) извлекаться, т.е. учитывает часть объема связанных между собой пор насыщенных нефтью. Динамическая пористость - учитывает тот объем нефти, который будет перемещаться в процессе разработки залежи. m п > m o > m эф По величине диаметра поры подразделяются: Сверхкапиллярные > 0,5 мм Капиллярные 0,5 - 0,0002 мм Субкапиллярные < 0, 0002 мм

Слайд 25: Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

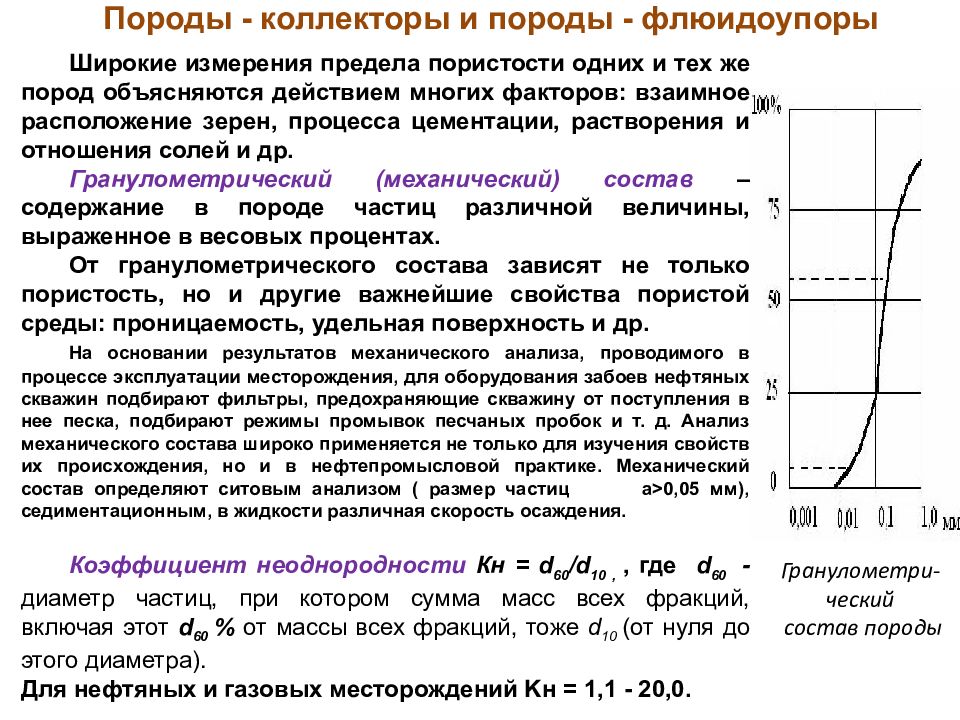

Широкие измерения предела пористости одних и тех же пород объясняются действием многих факторов: взаимное расположение зерен, процесса цементации, растворения и отношения солей и др. Гранулометрический (механический) состав – содержание в породе частиц различной величины, выраженное в весовых процентах. От гранулометрического состава зависят не только пористость, но и другие важнейшие свойства пористой среды: проницаемость, удельная поверхность и др. На основании результатов механического анализа, проводимого в процессе эксплуатации месторождения, для оборудования забоев нефтяных скважин подбирают фильтры, предохраняющие скважину от поступления в нее песка, подбирают режимы промывок песчаных пробок и т. д. Анализ механического состава широко применяется не только для изучения свойств их происхождения, но и в нефтепромысловой практике. Механический состав определяют ситовым анализом ( размер частиц a>0,05 мм), седиментационным, в жидкости различная скорость осаждения. Коэффициент неоднородности Кн = d 60 /d 10,, где d 60 - диаметр частиц, при котором сумма масс всех фракций, включая этот d 60 % от массы всех фракций, тоже d 10 ( от нуля до этого диаметра). Для нефтяных и газовых месторождений Kн = 1,1 - 20,0. Гранулометри-ческий состав породы

Слайд 26

ТРЕЩИНОВАТОСТЬ Трещиноватость горных пород обусловливается наличием в них трещин, не заполненных твердым веществом. Залежи, связанные с трещиноватыми коллекторами, приурочены большей частью к плотным карбонатным коллекторам, а в некоторых районах и к терригенным отложениям. Наличие разветвленной сети трещин, пронизывающих эти плотные коллекторы, обеспечивает значительные притоки нефти к скважинам. Качество трещиноватой горной породы как коллектора определяется густотой и раскрытостью трещин. По величине раскрытости трещин в нефтегазопромысловой геологии выделяют макротрещины шириной более 40-50 мкм и микротрещин ы шириной до 40-50 мкм. Макротрещиноватость в основном свойственна карбонатным коллекторам Изучение макротрещиноватости проводят на основе визуального исследования стенок скважины по фотографиям, полученным с помощью глубинных фотокамер, а также по данным гидродинамических исследований скважин. Микротрещиноватост ь изучают на образцах - на больших шлифах с площадью до 2000 мм2 или крупных образцах кубической формы со стороной куба 5 см. Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Слайд 27

НЕФТЕ-, ГАЗО-, ВОДОНАСЫЩЕННОСТЬ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ Коэффициентом нефтенасыщенности Кн ( газонасыщенности Кг) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотного пространства. Коэффициентом водонасыщенности Кв коллектора, содержащего нефть или газ, называется отношение объема остаточной воды, содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему открытых пустот. Кн, Кг, Кв выражают в процентах от объема открытого пустотного пространства. Указанные коэффициенты связаны следующими соотношениями: для нефтенасыщенного коллектора Кн + Кв = 1 ; для газонасыщенного коллектора Кг + Кв = 1 ; для газонасыщенног о коллектора, содержащего кроме остаточной воды еще и нефть Кг + Кн + Кв = 1 Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Слайд 28

По мнению ряда исследователей, к гидрофобным следует относить породы, содержащие менее 10 % остаточной воды ( Кв ≤ 0,1). При значении коэффициента водонасыщенности более 0,1 породы считают гидрофильными. Необходимость различать гидрофильные и гидрофобные коллекторы обусловлена тем, что в первых процесс вытеснения нефти из пустотного пространства при прочих равных условиях и высокой проницаемости протекает значительно легче, чем во вторых. В гидрофильном коллекторе вся нефть находится в подвижном состоянии и при ее вытеснении как бы скользит по пленке воды. В гидрофобном коллекторе часть нефти, образуя пленку на стенках пустот, не участвует в процессе движения, вследствие чего увеличиваются потери нефти в пласте. Эти особенности следует изучать и учитывать при подсчете запасов и проектировании разработки, определяя величину конечного нефтеизвлечения при возможных системах разработки. Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Слайд 29

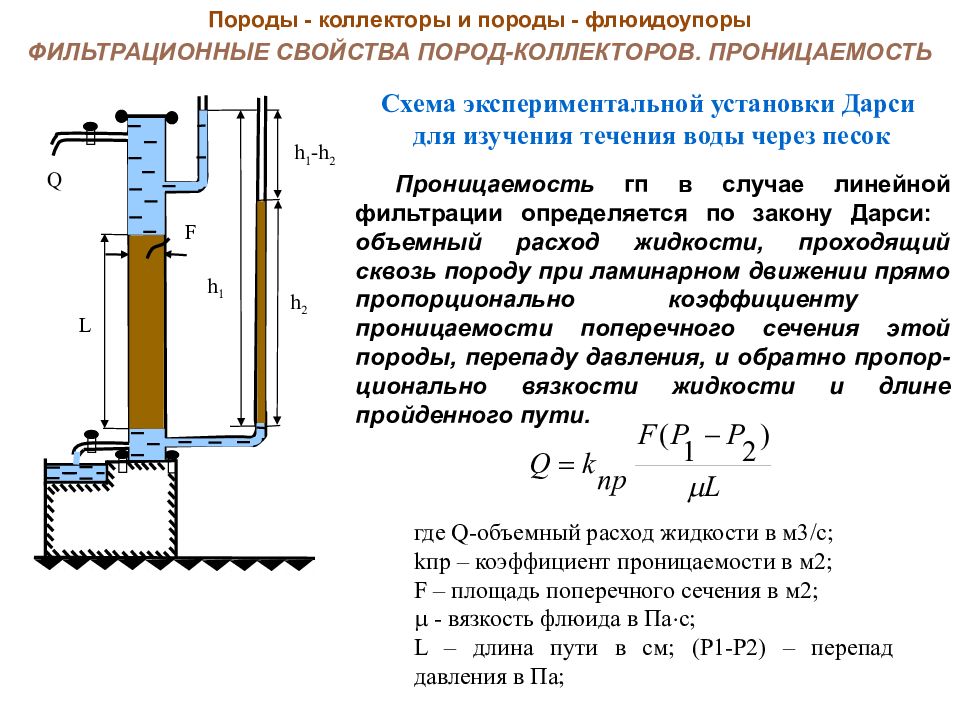

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ h 1 -h 2 Q h 1 h 2 L F Схема экспериментальной установки Дарси для изучения течения воды через песок Проницаемость гп в случае линейной фильтрации определяется по закону Дарси: объемный расход жидкости, проходящий сквозь породу при ламинарном движении прямо пропорционально коэффициенту проницаемости поперечного сечения этой породы, перепаду давления, и обратно пропор-ционально вязкости жидкости и длине пройденного пути. где Q -объемный расход жидкости в м3/с; k пр – коэффициент проницаемости в м2; F – площадь поперечного сечения в м2; - вязкость флюида в Па с ; L – длина пути в см; ( P 1- P 2) – перепад давления в Па; Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Слайд 30

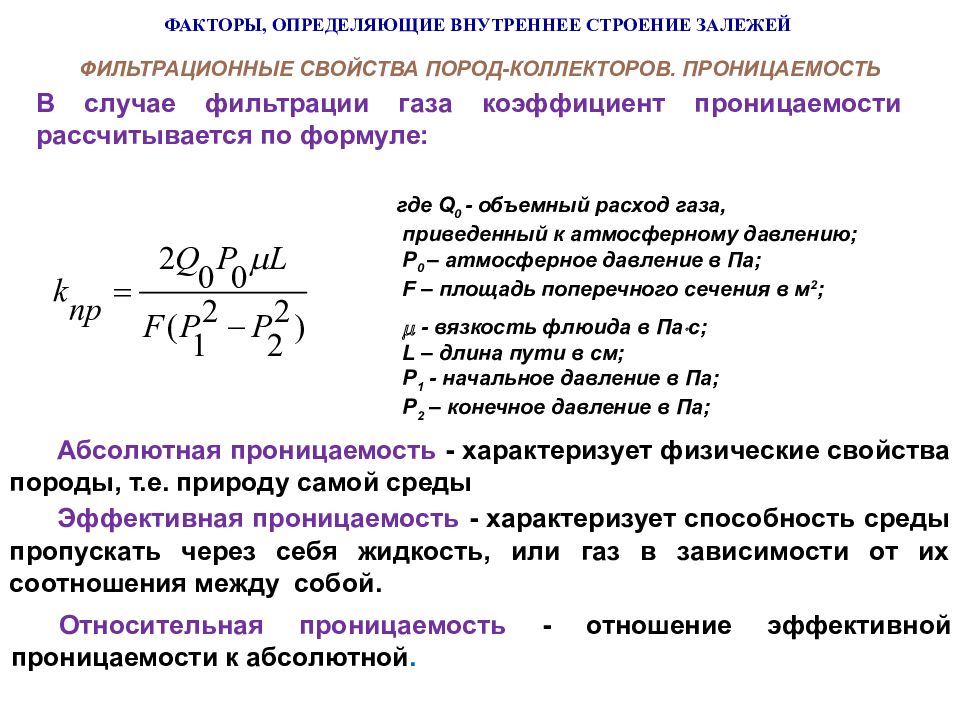

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ В случае фильтрации газа коэффициент проницаемости рассчитывается по формуле: Абсолютная проницаемость - характеризует физические свойства породы, т.е. природу самой среды Эффективная проницаемость - характеризует способность среды пропускать через себя жидкость, или газ в зависимости от их соотношения между собой. Относительная проницаемость - отношение эффективной проницаемости к абсолютной. где Q 0 - объемный расход газа, приведенный к атмосферному давлению; Р 0 – атмосферное давление в Па; F – площадь поперечного сечения в м 2 ; - вязкость флюида в Па с ; L – длина пути в см; P 1 - начальное давление в Па; P 2 – конечное давление в Па;

Слайд 31: Породы - коллекторы и породы - флюидоупоры

Породы - флюидоупоры (покрышки ) – это слабо проницаемые или практически непроницаемые породы, например, каменная соль и глина. Особенно хорошие изолирующие свойства у монтмориллонитовой глины, способной разбухать в воде. Большая часть горных пород имеет средние изолирующие свойства породы- флюидоупора и породы-покрышки, т.е. они не позволяют флюидам мигрировать по породе, и в то же время не могут надежно удержать их – это породы - ложные покрышки. Коллекторские и изолирующие свойства зависят не только от особенностей породы, но и от состояния флюидов внутри нее, от давления и температуры, при которых они находятся. Характеристики коллекторов и флюидоупоров меняются с глубиной часто неоднозначно и непредсказуемо. Например, коллекторские свойства карбонатных пород улучшаются за счет выщелачивания и образования каверн, растворения карбонатного цемента. Глинистые породы часто обезвоживаются и растрескиваются. В терригенных породах обломочные частицы уплотняются, ближе прилегают друг к другу, в результате чего коллекторские свойства породы ухудшаются. Ни идеальных флюидоупоров, ни идеальных коллекторов в природе не существует.

Слайд 32: Горные породы и минералы

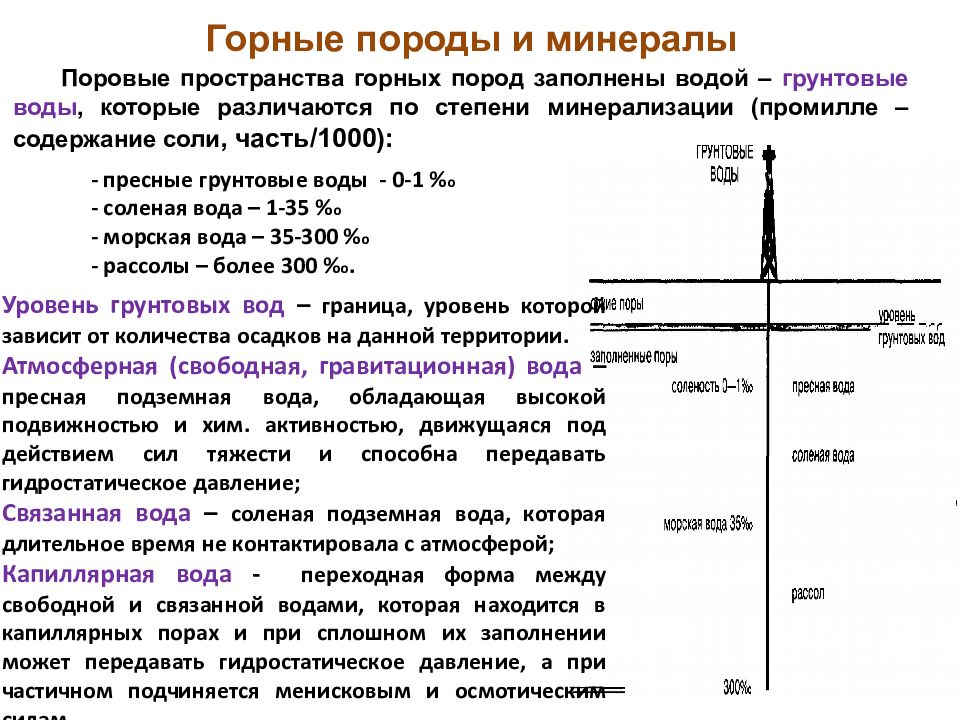

Поровые пространства горных пород заполнены водой – грунтовые воды, которые различаются по степени минерализации (промилле – содержание соли, часть/1000): - пресные грунтовые воды - 0-1 % о - соленая вода – 1-35 % о - морская вода – 35-300 % о - рассолы – более 300 % о. Уровень грунтовых вод – граница, уровень которой зависит от количества осадков на данной территории. Атмосферная (свободная, гравитационная) вода – пресная подземная вода, обладающая высокой подвижностью и хим. активностью, движущаяся под действием сил тяжести и способна передавать гидростатическое давление; Связанная вода – соленая подземная вода, которая длительное время не контактировала с атмосферой; Капиллярная вода - переходная форма между свободной и связанной водами, которая находится в капиллярных порах и при сплошном их заполнении может передавать гидростатическое давление, а при частичном подчиняется менисковым и осмотическим силам.

Слайд 33: Литология природных резервуаров

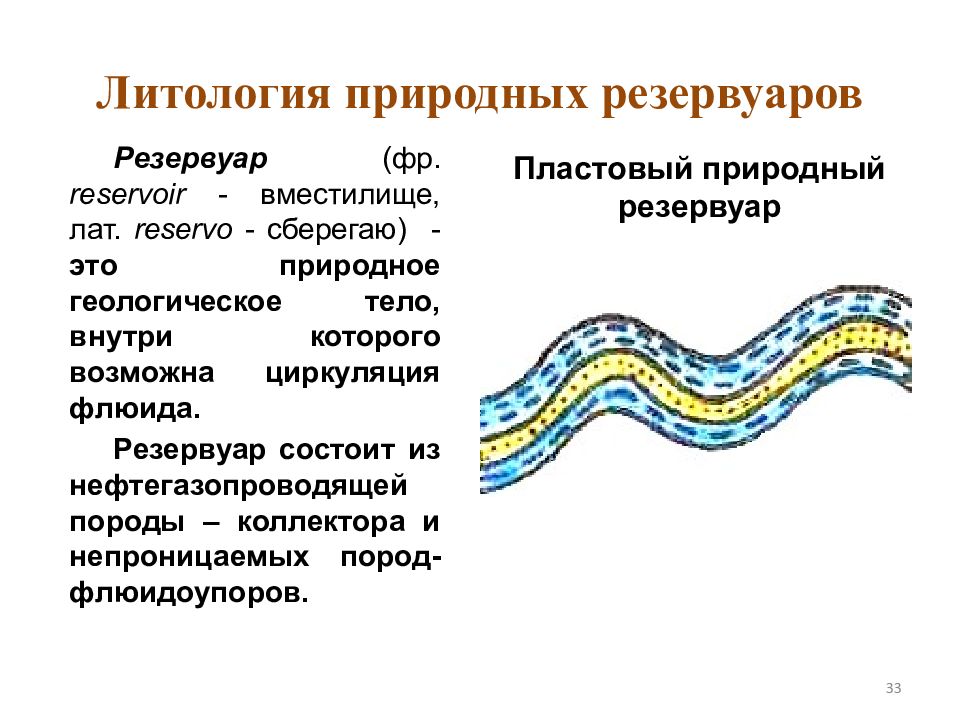

. Резервуар (фр. reservoir - вместилище, лат. r eservo - сберегаю) - это природное геологическое тело, внутри которого возможна циркуляция флюида. Резервуар состоит из нефтегазопроводящей породы – коллектора и непроницаемых пород - флюидоупоров. Пластовый природный резервуар 33

Слайд 34: Классификация природных резервуаров нефти и газа

По условиям залегания: Пластовые; Массивные; Литологически ограниченные. 34

Слайд 35

Пластовые резервуары представлены породами-коллекторами, значительно распространенными по площади (сотни и тысячи квадратных километров), характеризующимися небольшой мощностью (от долей метров до десятков метров). Они могут быть сложены как карбонатными, так и терригенными образованиями; часто содержат отдельные линзовидные прослойки непроницаемых пород в толще основного горизонта, что делает их неоднородными по строению, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Особенностями такого резервуара является сохранение толщины и литологического состава на большой площади. 35

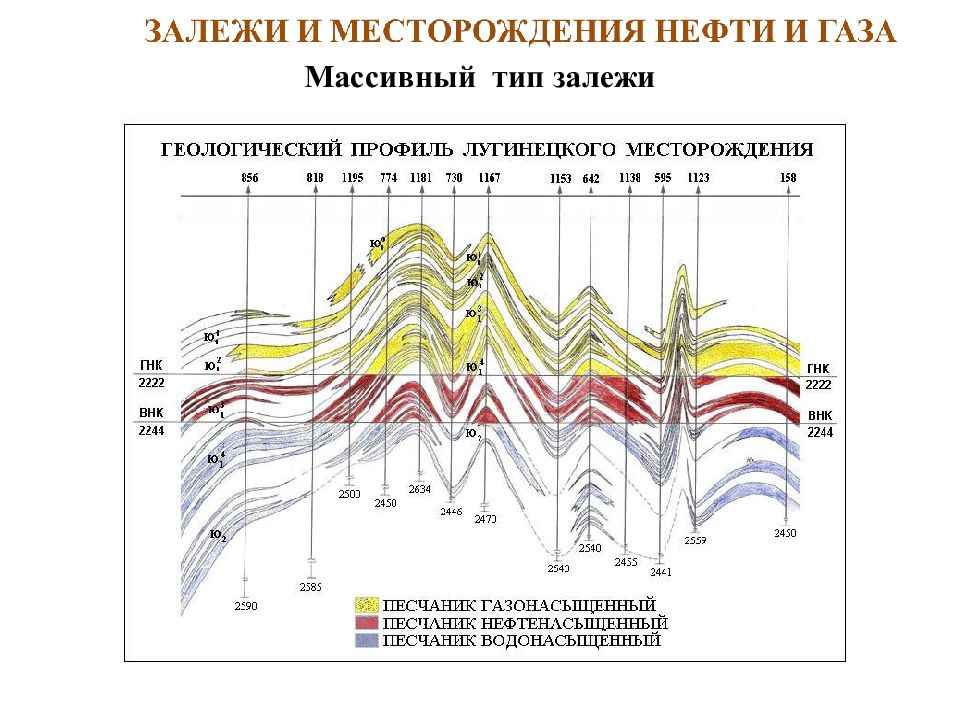

Слайд 36: Массивные природные резервуары представляют собой мощную толщу проницаемых пластов-коллекторов (несколько сот метров) (поровых, кавернозных, трещиноватых), различного (неоднородные) или одинакового (однородные) литологического состава, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами

36 Схема однородного массивного резервуара Схема неоднородного массивного резервуара Однородные массивные резервуары – сложены сравнительно однородной толщей пород, большей частью карбонатных Неоднородные массивные резервуары – толща пород неоднородна. Литологически она может быть представлена, например, чередованием известняков. Песков и песчаников, сверху перекрытых глинами.

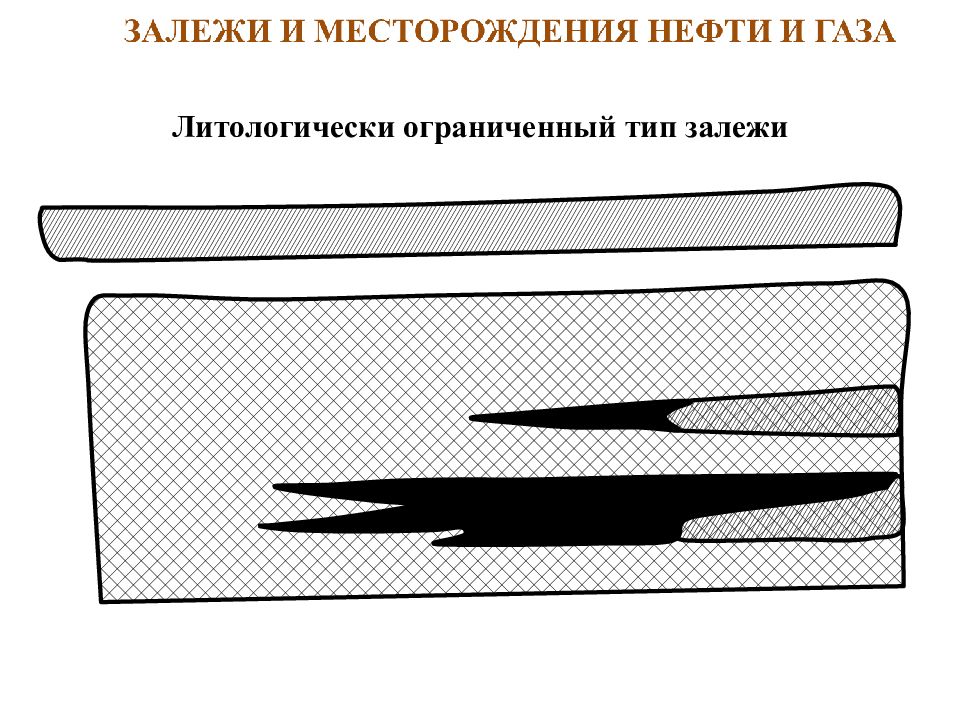

Слайд 37: Литологически ограниченные природные резервуары практически со всех сторон окружены непроницаемыми породами. Примером такого природного резервуара может служить линза песков в толще глинистых пород. Литологически ограниченные резервуары, по определению Н. А. Еременко, представляют собой «... Природные резервуары всех видов, в которых насыщающие их газообразные и жидкие углеводороды окружены со всех сторон практически непроницаемыми породами». Подобные резервуары образуются благодаря изменениям литологического состава пород и наличию проницаемых зон среди непроницаемых

37

Слайд 38

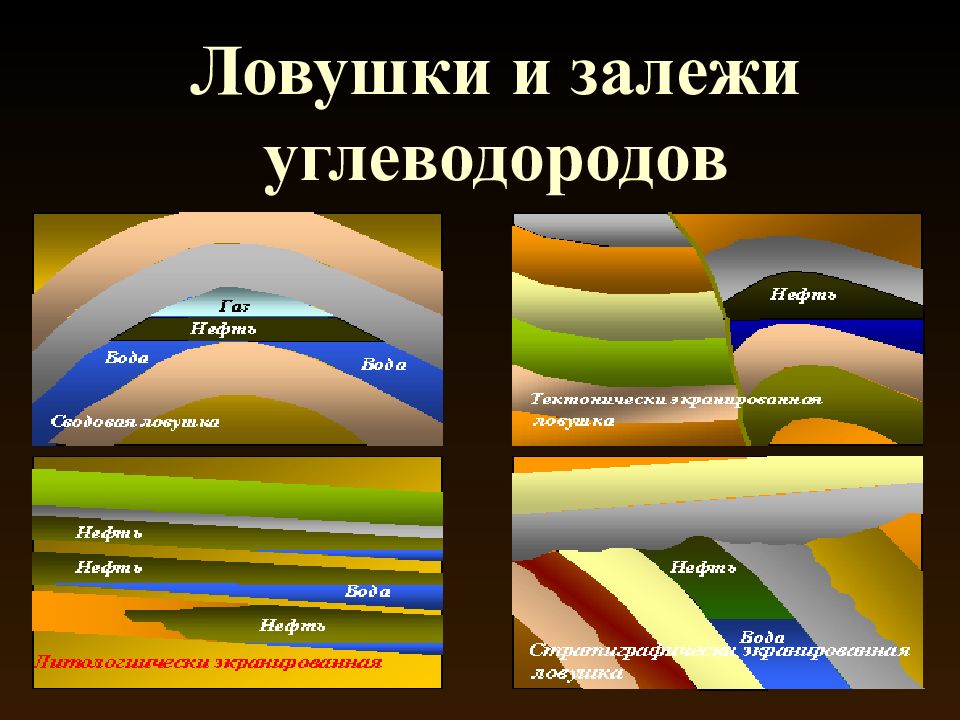

Нефть Газ Вода Вода Сводовая ловушка Нефть Тектонически экранированна ловушка Нефть Нефть Нефть Вода Литологиически экранированная ловушка Вода Нефть Стратиграфически экранированная ловушка

Слайд 39

Природные резервуары - понятийная категория, которая определяет естественные природные системы и позволяет разрабатывать геологические модели для изучения влияния строения осадочных толщ на распределение в них залежей нефти и газа в ловушках различных генетических и морфологических типов. Природные резервуары являются сложными иерархическими системами, в которых происходят физические и химические взаимодействия между породами и флюидами, а также между разными флюидами. Природный резервуар состоит из элементов с разными литолого-физическими свойствами и содержат флюиды разного фазового состояния. Соотношения этих элементов во времени меняются. 39

Слайд 40

В классификации природных резервуаров, использованы следующие понятия: - класс - генетический тип - порядок - распространенность - морфологический тип. При определении класса в первой части указывается литологический состав пласта-коллектора, во второй - покрышки. Так название "терригенно-карбонатный" означает, что природный резервуар сложен терригенными коллекторами и карбонатной покрышкой; "терригенный" - что и пласт-коллектор и покрышка представлены терригенными породами. 40

Слайд 41

Класс природного резерв уара устанавливается по литологическому составу слагающих его коллекторов и перекрывающего флюидоупора : терригенный терригенно-карбонатный карбонатно-терригенный карбонатно- эвапоритовый пелитоидный вулканогенный вулканогенно-осадочный осадочно-вулканогенный 41

Слайд 42

Основные характеристики природного резервуара - емкостные и фильтрационные свойства и их изменчивость по разрезу и по площади определяются генезисом пород, образующих природный резервуар, то есть генетическим типом природного резервуара. На основе изучения генезиса отложений осуществляется прогнозирование и поиски ловушек. Природные резервуары могут быть моно- и полифациальными. Во втором случае, например, шельфовые пески могут сменяться баровыми или дельтовыми, а последние - аллювиальными образованиями, которые в совокупности формируют единую гидродинамическую систему. Фациальная изменчивость отражается на физических свойствах различных частей единого резервуара, на процессах миграции и аккумуляции УВ; они обуславливают многообразие генетических и морфологических типов ловушек в пределах резервуара. 42

Слайд 43

Иногда выделяются субрезервуары, которые характеризуются определенными физическими свойствами, а также их распределением по разрезу, отличающимся от других частей того же резервуара при генетическом единстве с резервуаром, которому принадлежат эти субрезервуары. Монофациальные природные резервуары в большинстве случаев имеют локальное распространение; региональные же резервуары почти всегда полифациальны, что и дает основание выделять в их пределах субрезервуары. 43

Слайд 44

По характеру взаимоотношения между элементами, образующими резервуар, определяют порядок природных резервуаров - простой (совершенный и несовершенный) и сложный. Использование этих понятий вызвано тем, что между пластами-коллекторами нередко залегают пачки-проводники, т.е. между коллекторами отсутствуют флюидоупоры. В этих случаях пласты могут иметь единый водонефтяной или газоводяной контакты и между ними имеется гидродинамическая связь. Простой совершенный природный резервуар - это пласт-коллектор с перекрывающими и подстилающими флюидоупорами (покрышка + коллектор + покрышка) или пласт-коллектор при различных сочетаниях флюидоупоров и промежуточных пачек ( покрышка + промежуточная пачка + коллектор + покрышка или покрышка + коллектор + промежуточная пачка + покрышка ). 44

Слайд 45

Простой несовершенный природный резервуар - часть простого совершенного и представляет собой пласт-коллектор с перекрывающей и/или подстилающей промежуточными пачками либо сочетание пласта-коллектора с нижним или верхним флюидоупорами : промежуточная пачка + коллектор; коллектор + промежуточная пачка; промежуточная пачка + коллектор + промежуточная толща; покрышка + коллектор либо коллектор + покрышка. Сложный природный резервуар - совокупность нескольких пластов-коллекторов при различных сочетаниях флюидоупоров и промежуточных пачек. При этом флюидоупоры и сверху и снизу должны быть едиными для всех пластов-коллекторов Очень важная характеристика природного резервуара - площадь его распространения. От нее в значительной мере зависят объем УВ и концентрация их в ловушках разных генетических и морфологических типов. В зависимости от распространенности природные резервуары могут быть локальными, зональными или региональными. Локально развитые природные резервуары не могут образовывать крупные месторождения. Все гигантские месторождения связаны со сложными резервуарами, имеющими широкое распространение по площади. 45

Слайд 46

Выявление морфологического типа природного резервуара позволяет установить границы распространения резервуара, определить и спрогнозировать участки, наиболее благоприятные для формирования ловушек. Выделяются три морфологических типа: - линзовидный - рукавообразный - плащевидный. Линзовидный тип обычен при локальном развитии резервуара; плащевидный характерен для регионального или зонального распространения, а рукавообразный наиболее част при зональном развитии природного резервуара. Последний тип связан с зонами распространения аллювиальных отложений или отложений течений либо с локальным развитием отложений мелких русел, рек, баров и т.д. По соотношению коллектора с ограничивающими его плохо проницаемыми породами выделяются три основных типа природного резервуара: пластовые, массивные и литологические ограниченные со всех сторон (Еременко Н.А.,1988). 46

Слайд 47

Тип резервуара Стратиграфическая приуроченность коллектора Направление движения жидкостей и газов Пластовые Выдерживается По напластованию Массивные Не выдерживается По вертикали Литологически ограниченные со всех сторон Выдерживается Локально, ограничено 47

Слайд 48: Ловушки нефти и газа

Ловушка — часть природного резервуара, в котором благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а так же тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа. Гравитационный фактор вызывает в ловушке распределение газа, нефти и воды по удельным весам. 48

Слайд 49: …

Ловушка - трехмерная объемная форма, в которой в силу емкостных, фильтрационных и экранирующих свойств накапливаются и сохраняются углеводороды. Наиболее простым и распространенным случаем образования ловушки - смятие пластового или массивного природного резервуара под воздействием складкообразова -тельных тектонических движений в антиклинальную структуру Если в изогнутый в виде свода проницаемый пласт, перекрытый непроницаемыми породами, попадут нефть, газ и вода, то, распределяясь согласно плотнос-тям, нефть и газ займут верхнюю часть сводового изгиба и будут изолированы сверху непроницае-мыми породами, а снизу водой. Объемная модель антиклинальной ловушки: 1 — изогипсы кровли, м; 2 — песчаники; 3 — глины 49 Ловушки нефти и газа

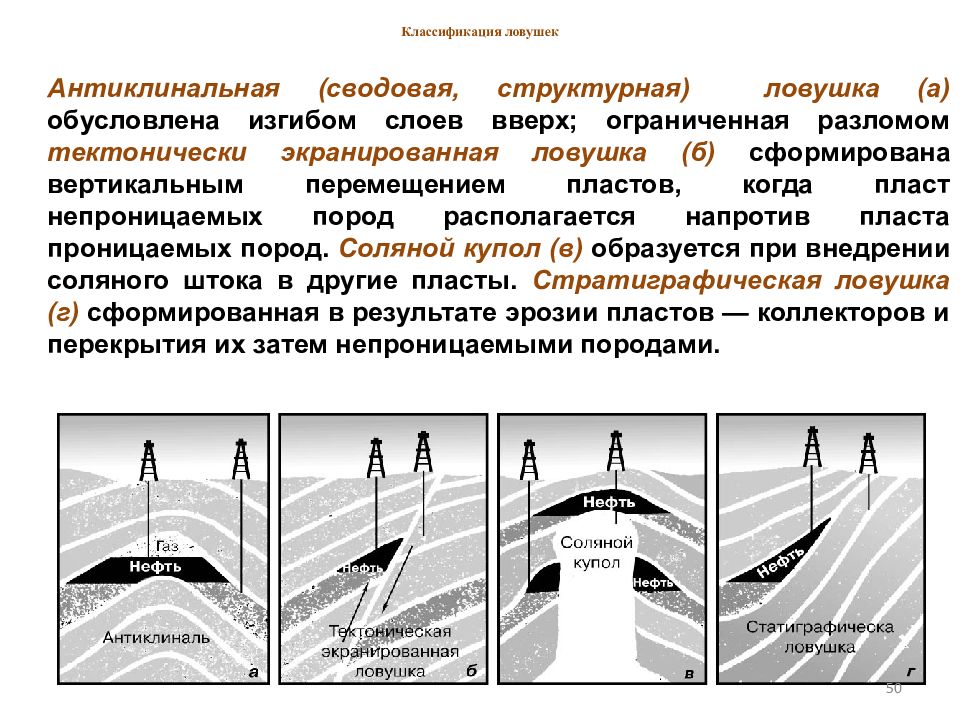

Слайд 50: Классификация ловушек

50 Антиклинальная ( сводовая, структурная) ловушка (а) обусловлена изгибом слоев вверх; ограниченная разломом тектонически экранированная ловушка (б) сформирована вертикальным перемещением пластов, когда пласт непроницаемых пород располагается напротив пласта проницаемых пород. Соляной купол (в) образуется при внедрении соляного штока в другие пласты. Стратиграфическая ловушка (г) сформированная в результате эрозии пластов — коллекторов и перекрытия их затем непроницаемыми породами.

Слайд 51: ЗАЛЕЖИ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

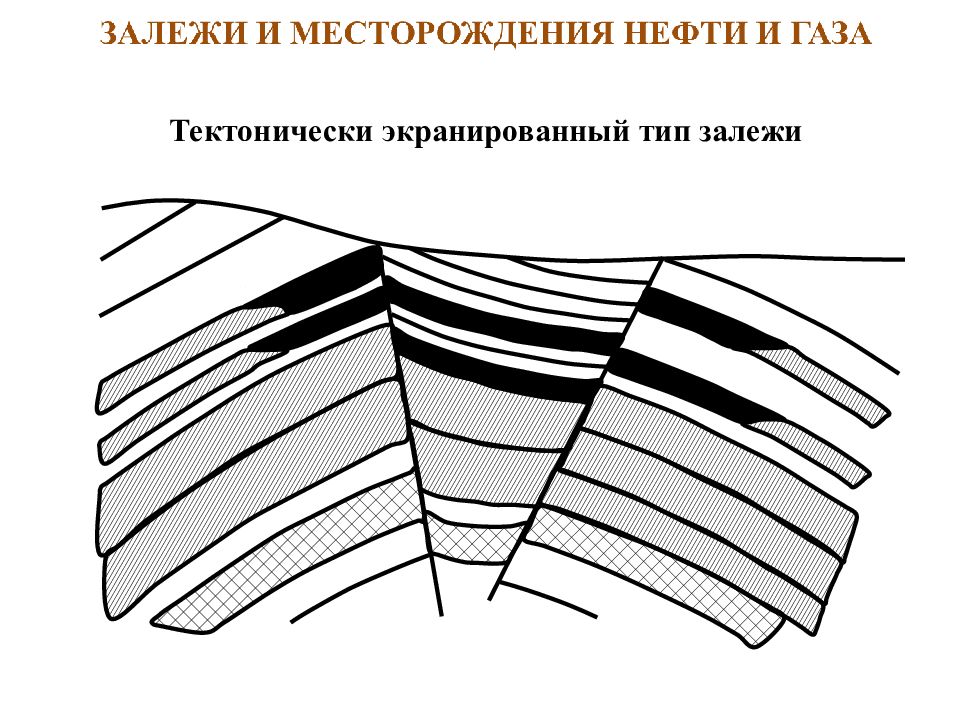

З алежь - скопления нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки. Типы: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная. 51

Слайд 55: Залежи нефти и газа

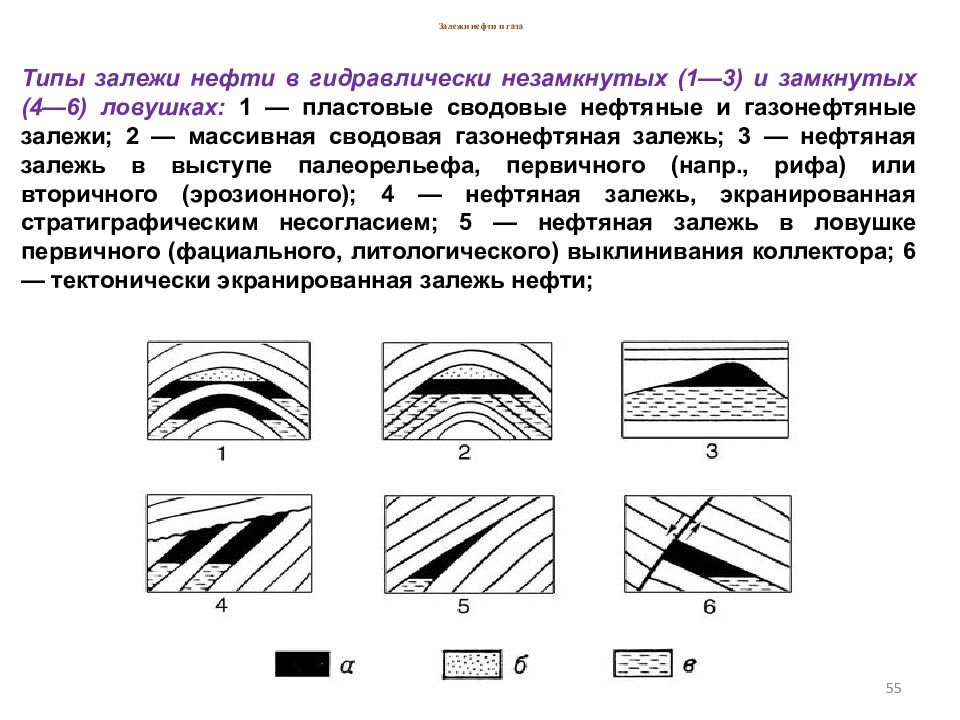

55 Типы залежи нефти в гидравлически незамкнутых (1—3) и замкнутых (4—6) ловушках: 1 — пластовые сводовые нефтяные и газонефтяные залежи; 2 — массивная сводовая газонефтяная залежь; 3 — нефтяная залежь в выступе палеорельефа, первичного (напр., рифа) или вторичного (эрозионного); 4 — нефтяная залежь, экранированная стратиграфическим несогласием; 5 — нефтяная залежь в ловушке первичного (фациального, литологического) выклинивания коллектора; 6 — тектонически экранированная залежь нефти;

Слайд 56: Залежи нефти и газа

Скопления нефти и газа подразделяют на две категории: локальные и региональные. К локальным он относит: залежи нефти и газа; месторождения нефти и газа. Региональные скопления нефти и газа подразделяют на: зоны нефтегазонакопления ; нефтегазоносные области; нефтеносные провинции или пояса. В основу классификации залежей для целей поисков и разведки положены следующие признаки : соотношения в них газа, нефти и воды; форма ловушек. 56

Слайд 57: Классификация залежей по фазовому составу

Залежь нефти и газа представляет собой естественное локальное (единичное) скопление нефти и газа в ловушке. Залежь образуется в той части резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами, заставляющими нефть и газ перемещаться в природном резервуаре, и силами, которые препятствуют этому. Газ, нефть и вода располагаются в залежи зонально: газ, как наиболее легкий, занимает кровельную часть природного резервуара, под покрышкой; ниже поровое пространство заполняется нефтью, еще ниже - водой. По преобладанию жидкой фазы над газовой (или наоборот) залежи делятся на: однофазовые — нефтяные, газовые, газоконденсатные двухфазовые — газонефтяные, нефтегазовые. 57

Слайд 59

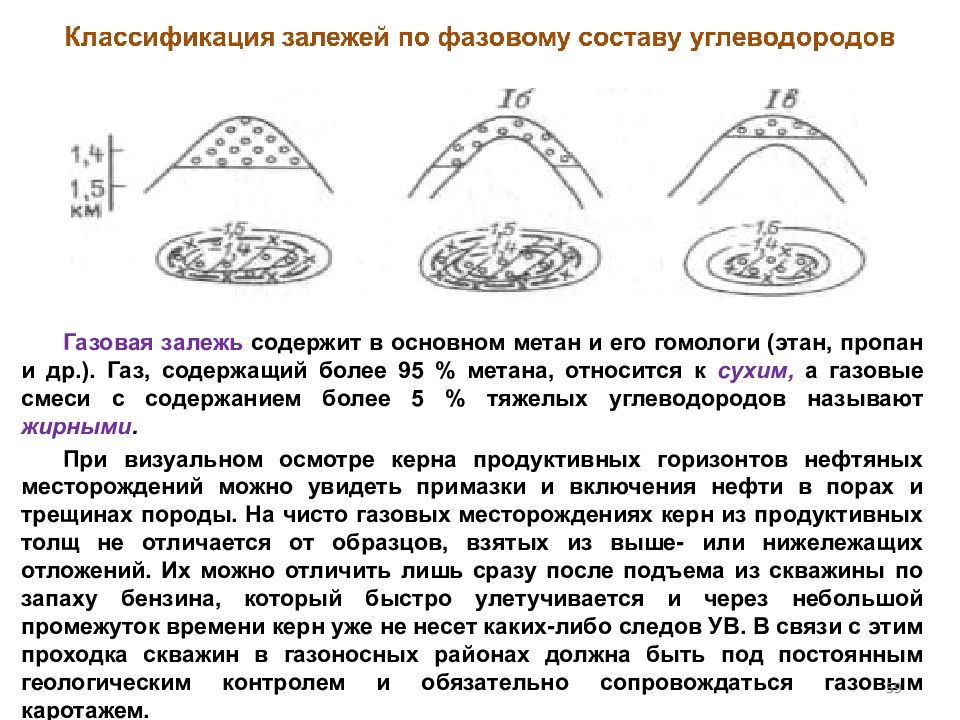

Газовая залежь содержит в основном метан и его гомологи (этан, пропан и др.). Газ, содержащий более 95 % метана, относится к сухим, а газовые смеси с содержанием более 5 % тяжелых углеводородов называют жирными. При визуальном осмотре керна продуктивных горизонтов нефтяных месторождений можно увидеть примазки и включения нефти в порах и трещинах породы. На чисто газовых месторождениях керн из продуктивных толщ не отличается от образцов, взятых из выше- или нижележащих отложений. Их можно отличить лишь сразу после подъема из скважины по запаху бензина, который быстро улетучивается и через небольшой промежуток времени керн уже не несет каких-либо следов УВ. В связи с этим проходка скважин в газоносных районах должна быть под постоянным геологическим контролем и обязательно сопровождаться газовым каротажем. 59

Слайд 60: Классификация залежей по фазовому составу углеводородов

Газоконденсатные залежи представляют собой скопления жирного газа и растворенных в нем более тяжелых УВ (С 5 Н 12 и выше). Концентрация их при большой высоте залежи увеличивается вниз по разрезу продуктивной толщи. 60

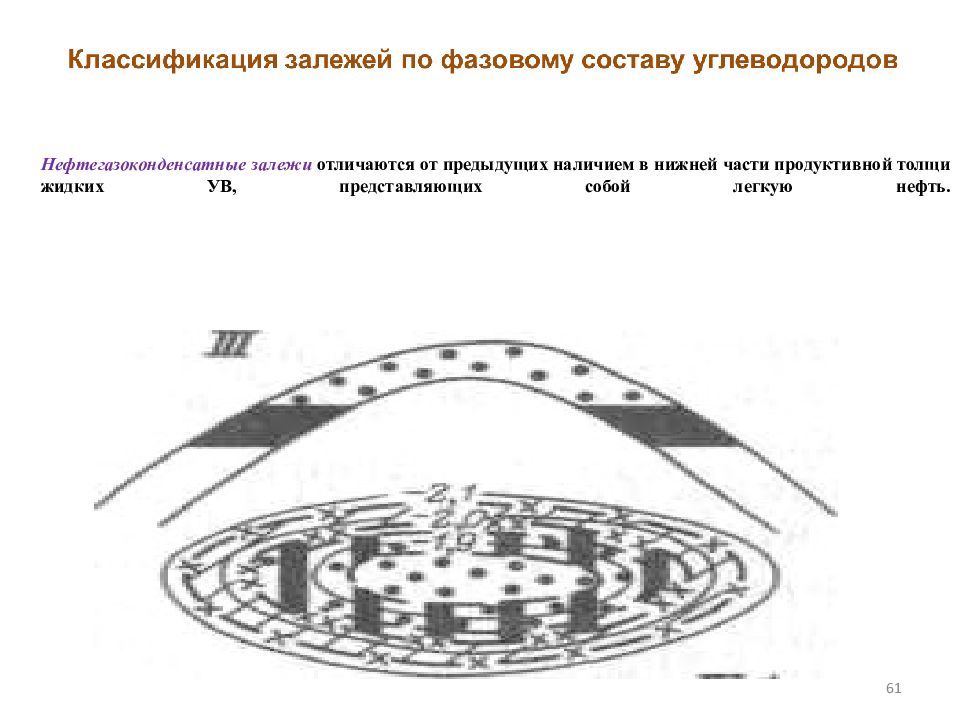

Слайд 61: Нефтегазоконденсатные залежи отличаются от предыдущих наличием в нижней части продуктивной толщи жидких УВ, представляющих собой легкую нефть

61

Слайд 62

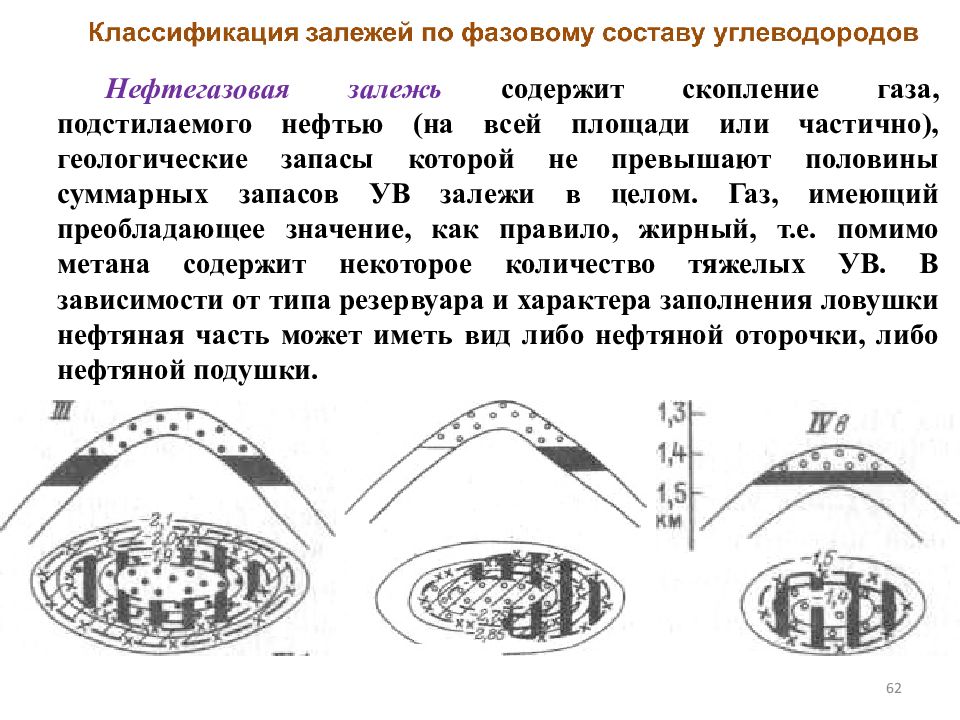

. Нефтегазовая залежь содержит скопление газа, подстилаемого нефтью (на всей площади или частично), геологические запасы которой не превышают половины суммарных запасов УВ залежи в целом. Газ, имеющий преобладающее значение, как правило, жирный, т.е. помимо метана содержит некоторое количество тяжелых УВ. В зависимости от типа резервуара и характера заполнения ловушки нефтяная часть может иметь вид либо нефтяной оторочки, либо нефтяной подушки. 62

Слайд 63: Классификация залежей нефти и газа по форме ловушек

Все залежи можно разделить на пластовые и массивные. В пластовых залежах отмечается приуроченность залежи к отдельным пластам. Образование массивной залежи связано с терригенным или карбонатным массивным резервуаром, когда при большом этаже нефтегазоносности залежь сверху контролируется формой верхней поверхности ловушки, а снизу горизонтальный контакт сечет все тело массива. Массивные залежи формируются в рифах, антиклинальных структурах, эрозионных выступах, представляющих собой останцы древнего рельефа. С массивными залежами связаны наиболее значительные скопления нефти и газа, открытые в нашей стране. Учитывая главнейшие особенности формирования ловушек, с которыми связаны залежи, выделяются четыре основных класса локальных скоплений нефти и газа: структурные; рифогенные ; стратиграфические; литологические. 63

Слайд 64: Строение залежи

Выделяют залежи простог о и сложного строения. К залежам простого строения принадлежат залежи, приуроченные к литологически выдержанным пластам и заключенные в едином локальном поднятии. К категории сложных относятся многопластовые и многокупольные залежи. 64

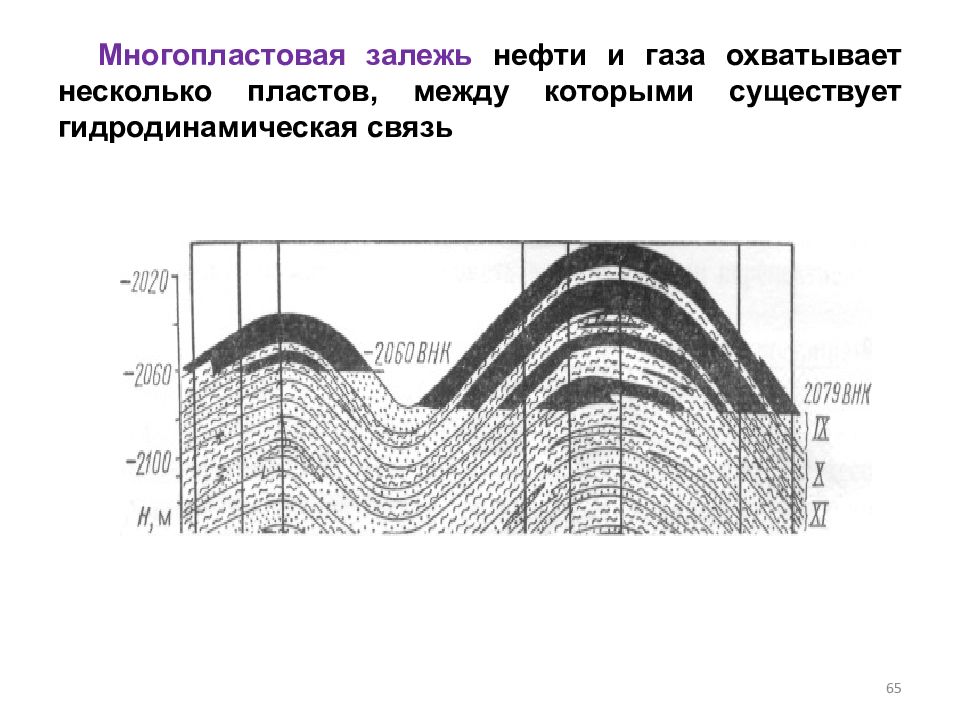

Слайд 65: Многопластовая залежь нефти и газа охватывает несколько пластов, между которыми существует гидродинамическая связь

65

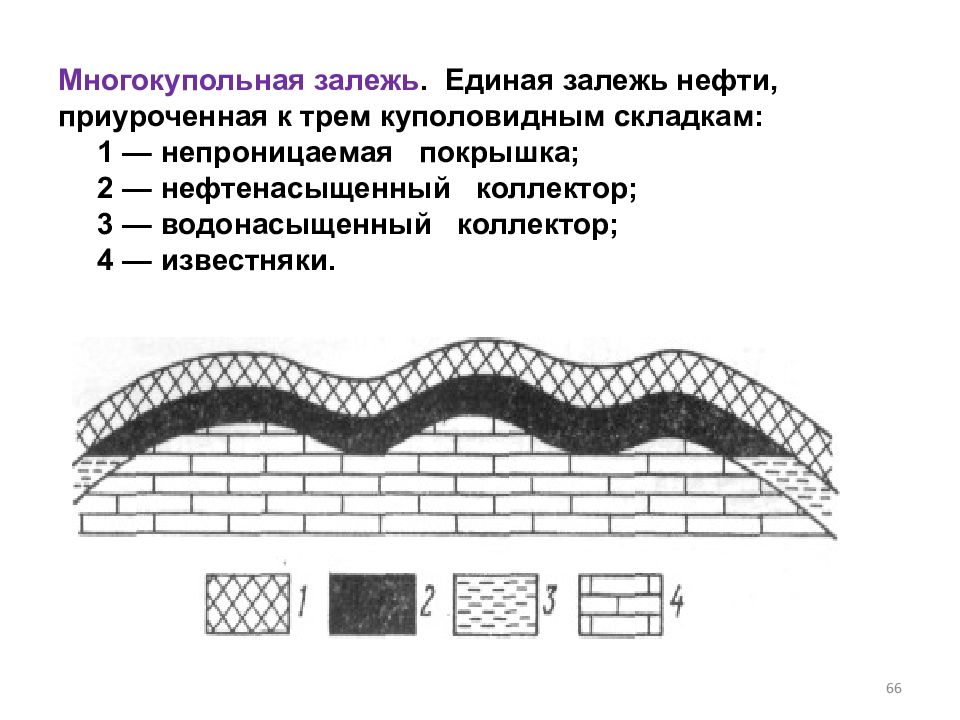

Слайд 66: Многокупольная залежь. Единая залежь нефти, приуроченная к трем куполовидным складкам: 1 — непроницаемая покрышка; 2 — нефтенасыщенный коллектор; 3 — водонасыщенный коллектор; 4 — известняки

66

Слайд 67

Под месторождением нефти и газа понимается совокупность залежей, приуроченных территориально к одной площади и сведенных с благоприятной тектонической структурой. Понятия месторождение и залежь равнозначны, если на одной площади имеется всего одна залежь, такое месторождение называется однопластовым. Месторождение, имеющее залежи в пластах (горизонтах) разной стратиграфической принадлежности, принято называть многопластовыми.

Слайд 68

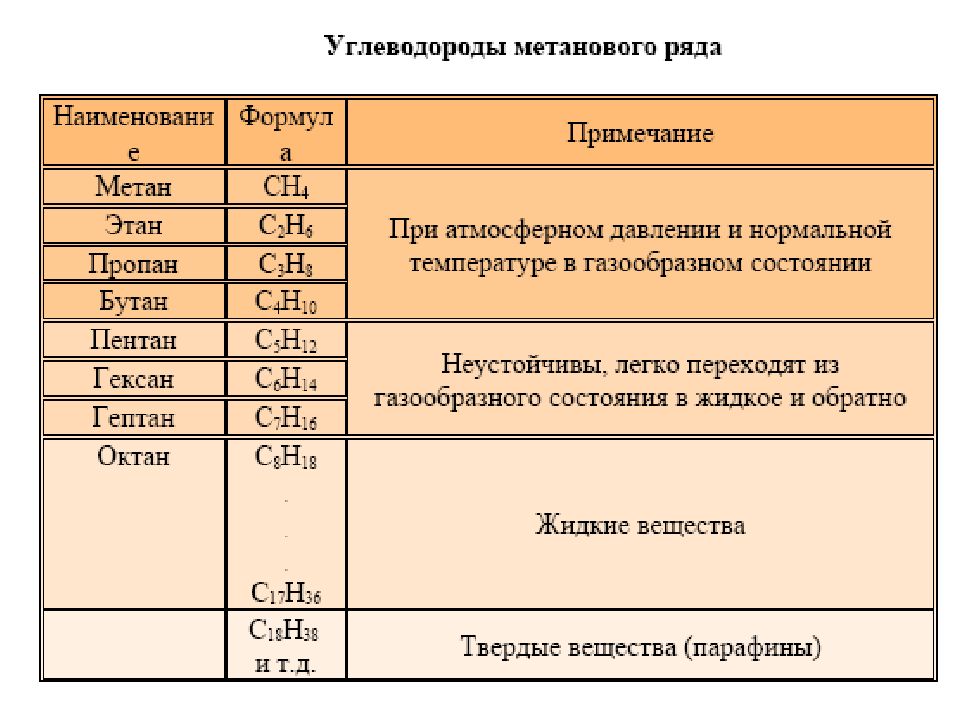

ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕЖИ Свойства и состояние углеводородов (УВ) зависят от их состава, давления и температуры. В залежах они могут находиться в жидком и газообразном состоянии или в виде газожидкостных смесей. По физическому состоянию в поверхностных условиях УВ от СН 4 до С 4 Н 10 - газы ; от С 5 Н 12 до С 16 Н 34 - жидкости и от С 17 Н 34 до С 35 Н 72 и выше - твердые вещества, называемые парафинами и церезинами.

Слайд 70

ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ ЗАЛЕЖИ При большом количестве газа в пласте он может располагаться над нефтью в виде газовой шапки в повышенной части структуры. Если же количество газа в залежи по сравнению с количеством нефти мало, а давление достаточно высокое, газ полностью растворяется в нефти и тогда газонефтяная смесь находится в пласте в жидком состоянии.

Слайд 71

ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые нефти) Н Е Ф Т Ь - горючая маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет собой смесь различных углеводородов. Цвет нефти варьирует от светло-коричневого до темно-бурого и черного. Эта природная смесь, состоит преимущественно из углеводородных соединений метановой, нафтеновой и ароматической групп, которые в пластовых и стандартных условиях находятся в жидкой фазе. Кроме углеводородов (УВ) в нефти присутствуют сернистые, азотистые, кислородные соединения, металлоорганические соединения.

Слайд 72

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ по углеводородному составу Метановые - (более 50 %), Нафтеновые - (более 50 %), Ароматические - (более 50 %)

Слайд 73

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию парафинов Малопарафинистые - (не выше 1,5 %) Парафинистые - (1,51 - 6,00 %) Высокопарафинистые - (выше 6,00 %) Содержание парафина в нефти иногда достигает 13 - 14 % и больше.

Слайд 74

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию серы Малосернистая - (не выше 0,5 %) Сернистая - (0,51 - 2,0 %) Высокосернистая - (выше 2,0 %)

Слайд 75

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТЕЙ по содержанию смол Малосмолистые - (меньше 5 %) Смолистые - (5 - 15 %) Высокосмолистые - (выше 15 %)

Слайд 76

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Газосодержание ( газонасыщенность ) пластовой нефти - это объем газа растворенного в 1м 3 объема пластовой нефти: G= Vг / Vпл.н. (м 3 /м 3 ) Газосодержание пластовых нефтей может достигать 300-500 м3/м3 и более, обычное его значение для большинства нефтей 30-100 м3/м3. Вместе с тем известно большое число нефтей с газосодержанием не выше 8-10 м3/м3. Давлением насыщения пластовой нефти называется давление, при котором газ начинает выделяться из нее. Давление насыщения зависит от соотношения объемов нефти и газа в залежи, от их состава, от пластовой температуры.

Слайд 77

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Усадка нефти - уменьшение объема пластовой нефти при извлечении ее на поверхность U = (b н -1)/ b н *100 Объемный коэффициент пластовой нефти показывает, какой объем занимает в пластовых условиях 1м 3 дегазированной нефти: b н = V пл.н. / V дег. = p н / p пл.н., где V пл.н. - объем нефти в пл. усл., V дег. - объем того же кол-ва нефти после дегазации при атмосферном давлении и t=20 0 С, p пл.н. - плотность нефти в пл. усл., p - плотность нефти в станд. усл овиях. Коэффициент сжимаемости (или объемной упругости) характеризует относительное приращение объема нефти при изменении давления на единицу. Для большинства пластовых нефтей = (1-5). 10 -3 МПа -1 β н = (1/ V)(ΔV/ Δp ), где : ΔV - изменение объема нефти, V - исходный объем н ефти, Δp - изменение давления.

Слайд 78

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Под плотностью пластовой нефти понимается масса нефти, извлеченной из недр с сохранением пластовых условий, в единице объема. Она обычно в 1,2-1,8 раза меньше плотности дегазированной нефти, что объясняется увеличением ее объема в пластовых условиях за счет растворенного газа. Известны нефти, плотность которых в пласте составляет всего 0,3-0.4 г/см 3. Ее значения в пластовых условиях могут достигать 1.0 г/см 3. Измеряется с помощью ареометра. Легкие нефти характеризуются высоким газосодержанием, тяжелые - низким. По плотности пластовые нефти делятся на: легкие с плотностью менее 0.850 г/см3; тяжелые с плотностью более 0,850 г/см3. В среднем, плотность нефти варьируется от 730 до 980-1050 кг/м3.

Слайд 79

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Вязкость пластовой нефти н, определяющая степень ее подвижности в пластовых условиях, также существенно меньше вязкости ее в поверхностных условиях. Это обусловлено повышенными газосодержанием и пластовой температурой. Давление оказывает небольшое влияние на изменение вязкости нефти в области выше давления насыщения. В пластовых условиях вязкость нефти может быть в десятки раз меньше вязкости дегазированной нефти. Вязкость зависит также от плотности нефти: легкие нефти менее вязкие, чем тяжелые. Вязкость нефти измеряется в мПа с По вязкости нефти делятся на: незначительной вязкостью - н < 1 мПа с; маловязкие - 1< н 5 мПа с; с повышенной вязкостью - 5< н 25 мПа с; высоковязкие - н > 25 мПа с.

Слайд 80

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Испаряемость. Нефть теряет легкие фракции, поэтому она должна храниться в герметичных сосудах. В пластовых условиях свойства нефти существенно отличаются от атмосферных условий. Наиболее характерной чертой пластовой нефти является содержание в ней значительного количества растворенного газа, который при снижении пластового давления выделяется из нефти (нефть становится более вязкой и уменьшается ее объем). В пластовых условиях изменяется плотность нефти, она всегда меньше плотности нефти на поверхности.

Слайд 81

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Сжимаемость – способность нефти (газа, пластовой воды ) изменять свой объем под действием давления. При увеличении давления нефть сжимается. Для пластовых нефтей коэффициенты сжимаемости нефти β колеблются в пределах 0,4 - 14,0 ГПа -1. Из-за наличия растворенного газа в пластовой нефти, она увеличивается в объеме (иногда на 50-60 %). Отношение объема жидкости в пластовых условиях к объему ее в стандартных условиях называют объемным коэффициентом в. Величина, обратная объемному коэффициенту, называется пересчетным коэффициентом Q = 1 / в. Этот коэффициент служит для приведения объема пластовой нефти к объему нефти при стандартных условиях. Используя объемный коэффициент, можно определить усадку нефти И, т. е. на сколько изменяется ее объем на поверхности по сравнению с глубинными условиями: И = (( в – 1)/ в) × 100%

Слайд 82

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ Газосодержание – важная характеристика нефти в пластовых условиях. Это количество газа, содержащееся в одном кубическом метре нефти. Газовый фактор – отношение полученного из месторождения через скважину количества газа (в м3), приведённого к атмосферному давлению и температуре 20 °C, к количеству добытой за то же время нефти (в т или м3) при том же давлении и температуре; показатель расхода пластовой энергии и определения газовых ресурсов месторождения. Для нефтяных месторождений России газовый фактор изменяется от 20 до 1000 м3/т. Давление, при котором газ находится в термодинамическом равновесии с нефтью, называется давлением насыщения. Если давление ниже давления насыщения, из нефти начинает выделяться растворенный в ней газ. Нефти и пластовые воды с давлением насыщения, равным пластовому, называются насыщенными. Нефти в присутствии газовой шапки, как правило, насыщенные.

Слайд 83

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕФТЕЙ В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯ Х плотность, молекулярная масса, вязкость, температура застывания и кипения В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ газосодержание, давление насыщения растворенным газом, объемный коэффициент, вязкость, коэффициент сжимаемости, коэффициент теплового расширения, плотность.

Слайд 84

ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы) ГОРЮЧИЙ ГАЗ ( ГАЗ) Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных УВ. Основным компонентом является метан СН 4. Наряду с метаном в состав природных газов входят более тяжелые УВ, а также неуглеводородные компоненты: азот N, углекислый газ СО 2, сероводород H 2 S, гелий Не, аргон Аr. В природных условиях находится в газообразной фазе в виде отдельных скоплений либо в растворенном в нефти или воде состоянии, а в стандартных условиях – только в газообразной фазе.

Слайд 85

Природные газы подразделяют на следующие группы: Газ чисто газовых месторождений, представляющий собой сухой газ, почти свободный от тяжелых УВ; Газы, добываемые из газоконденсатных месторождений, - смесь сухого газа и жидкого углеводородного конденсата. Углеводородный конденсат состоит из С5+высш.; Газы, добываемые вместе с нефтью (растворенные газы). Это физические смеси сухого газа, пропанбутановой фракции (жирного газа) и газового бензина. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 86

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА Молекулярная масса природного газа где М i - молекулярная масса i -го компонента; Xi - объемное содержание i- го компонента, (доли ед ). Для реальных газов обычно М = 16-20. Вязкость или внутреннее трение - сопротивление перемещению частиц под влиянием приложенной силы. Вязкость газов очень мала и не превышает 0,01мПа при давлении 0,1МПа и температуре 0 о С, с повышением давления она увеличивается. Однако при давлениях выше 3 МПа увеличение температуры вызывает понижение вязкости газа,причем газы, содержащие более тяжелые углеводороды, как правило,имеют большую вязкость. . ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 87

Плотность газов существенно зависит от давления и температуры. Она может измеряться в абсолютных ед. (г/см3, кг/м3 ) и в относительных. При давлении 0,1 МПа и температуре 0 °С плотность газов примерно в 1000 раз меньше плотности жидкости и изменяется для углеводородных газов от 0,7 до 1,5 кг/м3 (в зависимости от содержания в газе легких и тяжелых углеводородов). Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа при атмосферном давлении (0,1 МПа) и стандартной температуре ( обычно 0 °С) к плотности воздуха при тех же значениях давления и температуры. Для углеводородных газов относительная плотность по воздуху изменяется в пределах 0,6-1,1. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА . ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 88

Растворимость углеводородных газов в жидкости при неизменной температуре определяют по формуле S = α P b, где S – объем газа, растворенного в единице объема жидкости, приведенной к стандартным условиям; P – давление газа над жидкостью, α – коэффициент растворимости газа в жидкости, характеризующий объем газа (приведенный к стандартным условиям ), растворенный в единице объема жидкости при увеличении давления на 1МПа; b – показатель, характеризующий степень отклонения растворимости реального газа от идеального. Значение α и b зависят от состава газа и жидкости. Коэффициент растворимости α для нефтей и газов основных месторождений России изменяется в пределах 5 - 11 м3/м3 на 1МПа. Показатель b изменяется в пределах 0,8 - 0,95. На многих месторождениях природный газ первоначально существует в растворенном состоянии в нефти и выделяется из раствора только при снижении давления. Чем больше снижается давление, тем больше выделяется газа из раствора. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА . ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 89

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА Теплоемкость газа – количество тепла, необходимое для нагревания единицы веса или объема этого вещества на 1°С. Весовая теплоемкость газа измеряется в кДж/кг, а объемная - в кДж/м3. Теплота сгорания газа какого-либо вещества определяется количеством тепла, выделяющимся при сжигании единицы веса или единицы объема данного вещества. Теплота сгорания газов выражается в кДж/кг и кДж/м3 и является основным показателем, характеризующим газ или топливо. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 90

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА Если при постоянной температуре повышать давление какого-либо газа, то после достижения определенного значения давления этот газ сконденсируется, т. е. перейдет в жидкость. Для каждого газа существует определенная предельная температура, выше которой ни при каком давлении газ нельзя перевести в жидкое состояние. Наибольшая температура, при которой газ не переходит в жидкое состояние, как бы велико ни было давление, называется критической температурой. Давление, соответствующее критической температуре, называется критическим давлением – это предельное давление, при котором и менее которого газ не переходит в жидкое состояние, как бы ни низка была температура. Так, например, критическое давление для метана приблизительно равно 4,7 МПа, а критическая температура – 82,5 °С. Природные газы могут воспламеняться или взрываться, если они смешаны в определенных соотношениях с воздухом и нагреты до температуры их воспламенения при наличии открытого огня. Минимальные и максимальные содержания газа в газовоздушных смесях, при которых может произойти их воспламенение, называются верхним и нижним пределом взрываемости. Для метана эти пределы составляют от 5 до 15 %. Эта смесь называется гремучей и давление при взрыве достигает 0,8 МПа. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 91

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗА Уравнение Клайперона -Менделеева для реальных газов записывается в виде: pV = ZNRT, где Z – коэффициент сверхсжимаемости реальных газов, зависящий от давления, температуры и состава газа и характеризующий степень отклонения реального газа от закона для идеальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости Z реальных газов – это отношение объемов равного числа молей реального V и идеального V и газов при одинаковых термобарических условиях: Z = V / V и Значения коэффициентов сверхсжимаемости наиболее надежно могут быть определены на основе лабораторных исследований пластовых проб газов. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. (пластовые газы)

Слайд 92

ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ К О Н Д Е Н С А Т Природная смесь в основном легких углеводородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации.

Слайд 93

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНДЕНСАТА В пластовых условиях конденсат обычно весь растворен в газе. Различают конденсат сырой и стабильный. Сырой конденсат представляет собой жидкость, которая выпадает из газа непосредственно в промысловых сепараторах при давлении и температуре сепарации. Он состоит из жидких при стандартных условиях УВ, т.е. из пентанов и высших ( C 5 +высш), в которых растворено некоторое количество газообразных УВ-бутанов, пропана и этана, а также H 2 S и других газов. Стабильный конденсат состоит только из жидких УВ - пентана и высших ( C 6 +высш). Его получают из сырого конденсата путем дегазации последнего. Температура выкипания основных компонентов конденсата находится в диапазоне 40-200°С. Молекулярная масса 90-160. Плотность стабильного конденсата в стандартных условиях изменяется от 0,6 до 0,82 г/см 3 и находится в прямой зависимости от компонентного углеводородного состава. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ

Слайд 94

ГАЗОГИДРАТЫ представляют собой твердые соединения ( клатраты ), в которых молекулы газа при определенных давлении и температуре заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью водородной связи. Таким образом, гидратами углеводородных газов называются кристаллические вещества, образованные ассоциированными молекулами углеводородов и воды; они имеют различную кристаллическую структуру. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ

Слайд 95

ГАЗОГИДРАТЫ Свойство гидратов газов позволяет рассматривать их как твердые растворы. Исследования показывают, что содержание водяного пара в газообразной фазе в системе газ – гидрат меньше, чем в системе газ –вода. Возникновение гидрата обусловлено определенными давлением и температурой при насыщении газа парами воды. Гидраты распадаются после того, как упругость паров воды будет ниже парциальной упругости паров исследуемого гидрата. Углеводородные и некоторые другие газы, контактирующие с водой при определенных давлении и температуре, также могут образовывать кристаллогидраты. Кристаллогидраты природных газов внешне похожи на мокрый спрессованный снег, переходящий в лед. Плотность гидратов несколько меньше плотности воды – 980 кг/м3. Образование их сопровождается выделением тепла, разложение – поглощением. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ

Слайд 96

ВОДА – неизменный спутник нефти и газа В месторождении она залегает в тех же пластах, что и нефтяная или газовая залежь, а также в собственно водоносных пластах (горизонтах). В процессе разработки вода может внедряться в нефтяную или газовую залежь, продвигаясь по нефтегазоносному пласту, или поступать в скважины из других водоносных горизонтов. В соответствии с принятой технологией разработки вода может закачиваться в залежь и перемещаться по пластам. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ

Слайд 97

ФОРМЫ ЗАЛЕГАНИЯ ВОДЫ В ПОРОДАХ 2 - МИНЕРАЛЫ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ ВОДЫ 3 - АДСОРБИРОВАННАЯ ВОДА 4 - ЛИТОСОРБИРОВАННАЯ ВОДА 5 - КАПИЛЛЯРНАЯ ВОДА 6 - СТЫКОВАЯ ВОДА 7 - СОРБЦИОННО-ЗАМКНУТАЯ ВОДА 8 - СВОБОДНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ ВОДА 9 - ПАРООБРАЗОВАНИЕ В СВОБОДНОЙ ВОДЕ 1 - МИНЕРАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ ПОРОД ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. Вода

Слайд 98

ВИДЫ ВОД НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Воды нефтяных и газовых месторождений делятся на собственные, чуждые и техногенные (искусственно введенные в пласт). К собственным относятся остаточные и пластовые напорные воды, залегающие в нефтегазоносном пласте (горизонте). Они подразделяются на контурные (краевые), подошвенные и промежуточные. Контурными называются воды, залегающие за внешним контуром нефтеносности залежи. Подошвенной называется вода, залегающая под ВНК (ГВК) К промежуточным относятся воды водоносных пропластков, иногда залегающих внутри нефтегазоносных пластов. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. ВОДА

Слайд 99

ВИДЫ ВОД НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ К чужим (посторонним) относятся воды верхние и нижние, грунтовые, тектонические. Верхними называются воды водоносных горизонтов (пластов), залегающих выше данного нефтегазоносного, а нижними – воды всех горизонтов (пластов) залегающих ниже его. К грунтовым относится гравитационная вода первого от поверхности земли постоянного горизонта (расположенного на первом водоупорном слое), имеющая свободную поверхность. Тектоническими называются воды, циркулирующие в зонах нефтегазоносности по дизъюнктивным нарушениям. Эти воды могут проникать в нефтегазоносные пласты и вызывать обводнение скважин при разработке залежей. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. ВОДА

Слайд 100

СВОЙСТВА ВОД НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 1. Минерализация воды характеризуется количеством растворенных в ней минеральных солей. Степень минерализации вод часто выражается их соленостью, т. е. содержанием растворенных в воде солей, отнесенных к 100 г раствора. Пластовые воды обычно сильно минерализованы. Степень их минерализации колеблется от нескольких сот граммов на 1 м 3 в пресной воде до 80 кг/м 3 в сильноминерализованных водах и до 300 кг/м 3 – в рапах. Воды нефтяных месторождений делятся на два основных типа: жесткие и щелочные. 2. Плотность воды зависит от степени ее минерализации и от температуры и составляет примерно 1010-1080 кг/м 3 и более. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. ВОДА

Слайд 101

СВОЙСТВА ВОД НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 3. Сжимаемость. Коэффициент сжимаемости воды, т. е. изменение единицы объема ее при изменении давления на 0,1 МПа в пластовых условиях, находится в пределах 3,7·10 -5 -5·10 -5 /0,1 МПа в зависимости от температуры и абсолютного давления. Содержание в воде растворенного газа повышает ее сжимаемость. 4. Растворимость газов в воде значительно ниже растворимости их в нефти. Рост минерализации воды способствует уменьшению растворимости в ней газа. 5. Электропроводность находится в прямой зависимости от минерализации вод. Пластовые воды являются электролитом. 6. Вязкость пластовой воды при 20 °С составляет 1мПа·с, а при 100 °С – 0,284 мПа·с. ПЛАСТОВЫЕ ФЛЮИДЫ. ВОДА

Слайд 102

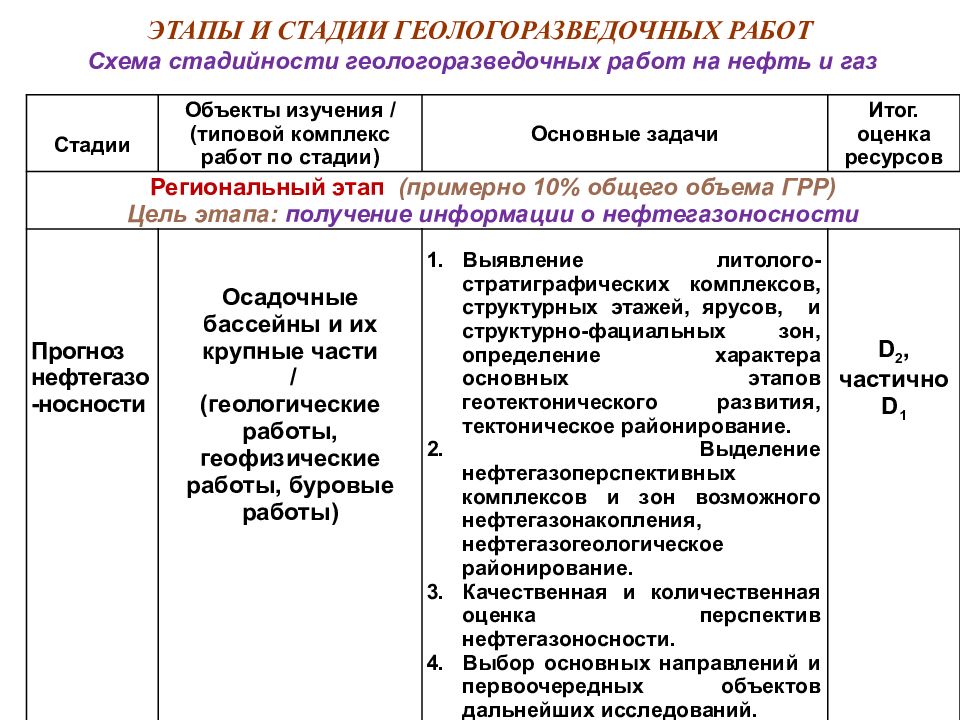

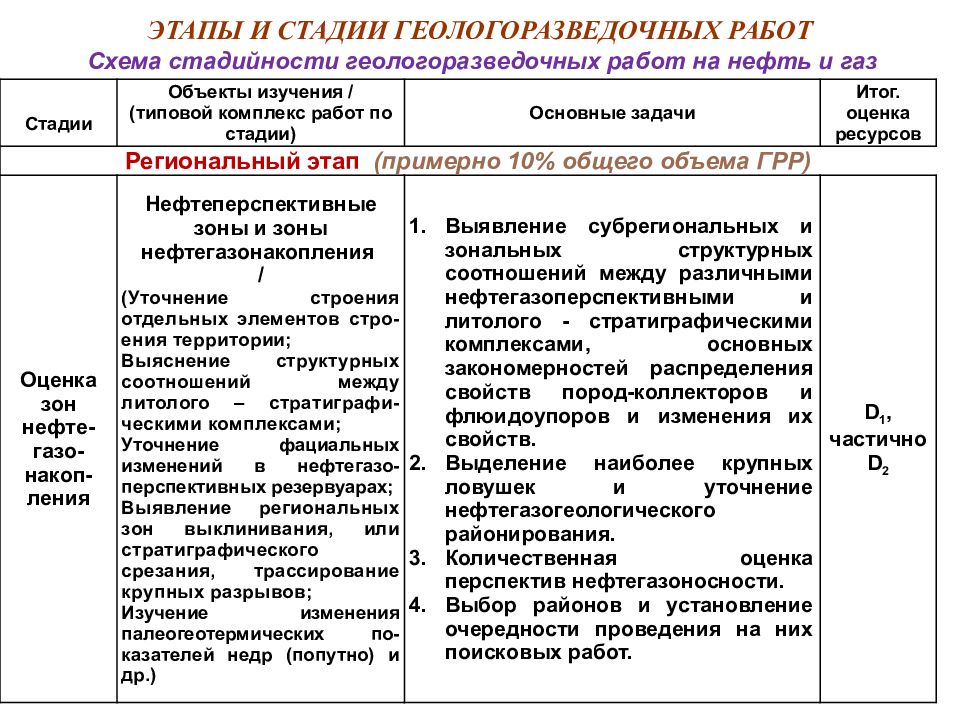

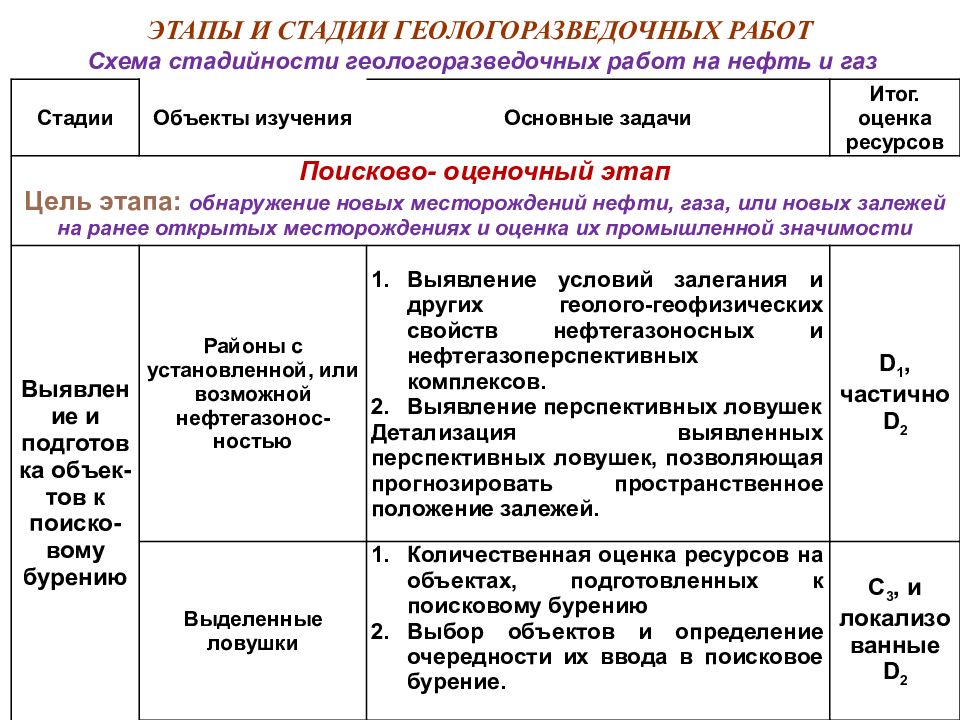

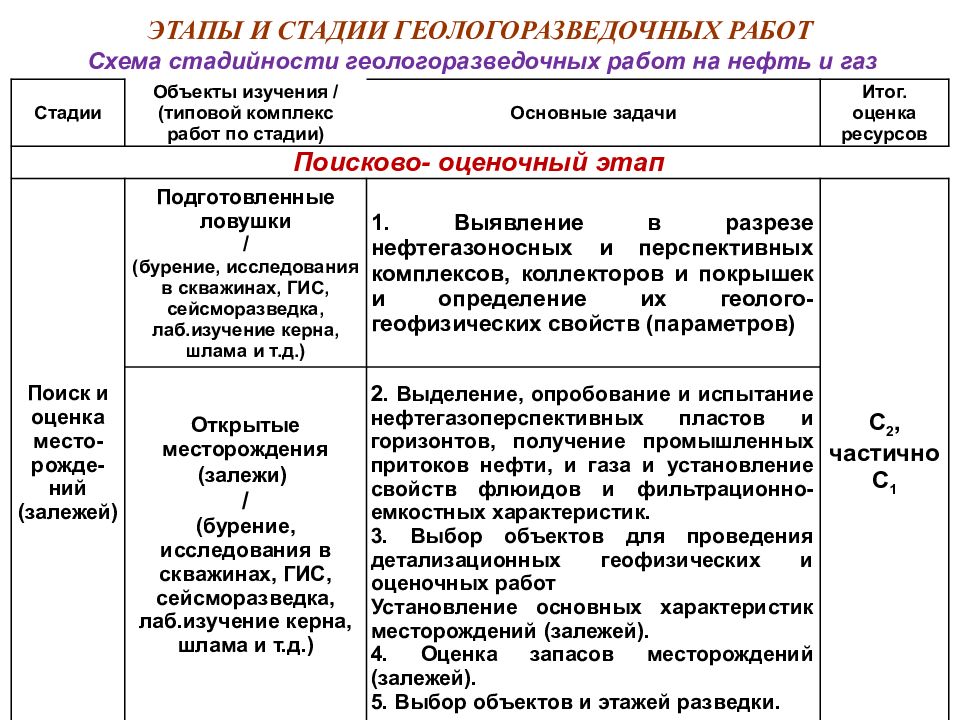

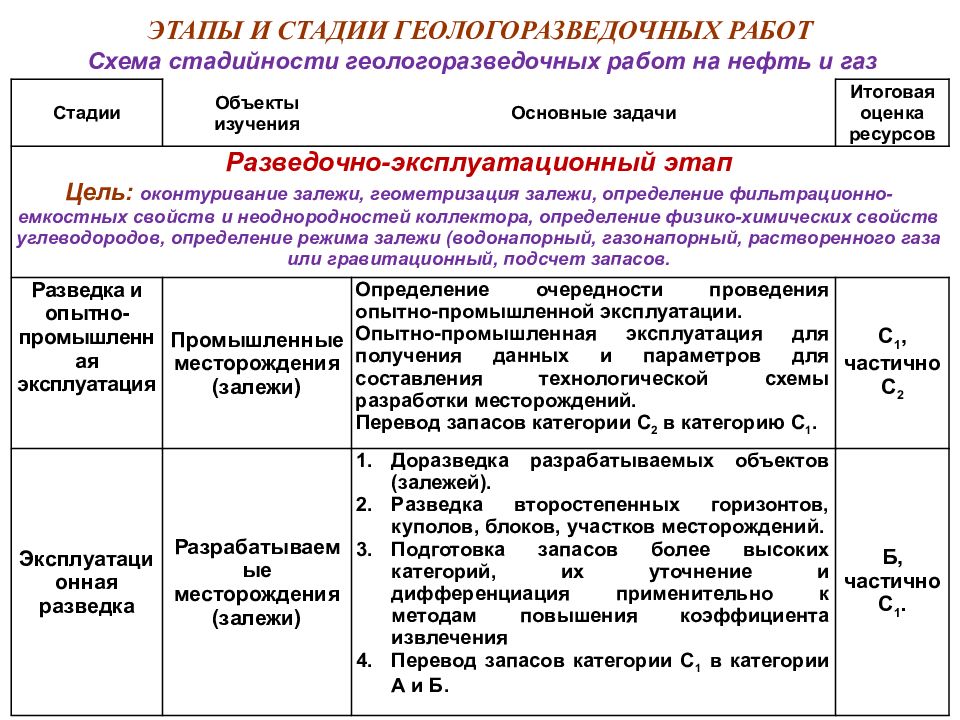

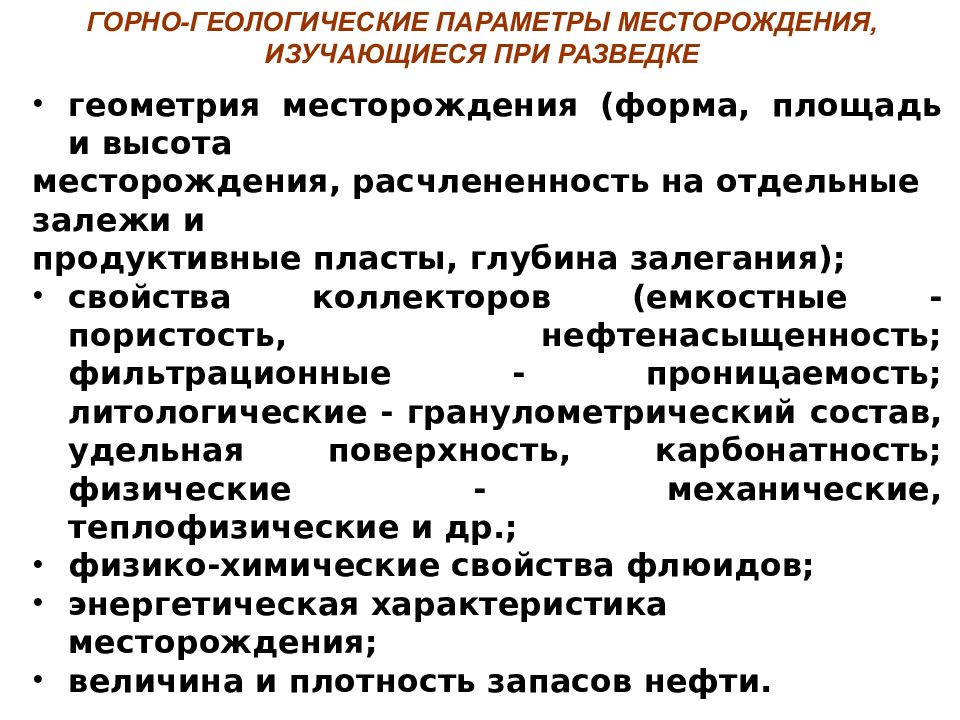

Поисково-разведочный (геологоразведочный) процесс – это совокупность взаимосвязанных последовательных работ (поисково-разведочных, или геологоразведочных, ГРР), научных и технологических исследований, должных обеспечить открытие, оценку и подготовку к разработке полезного ископаемого. Для ГРР характерны следующие особенности: - Многоступенчатость, которая предполагает последовательное проведение взаимообусловленных разномасштабных работ и использование разнообразных методов - от аэрокосмических до геофизических (ГИС) и технологических исследований в скважинах. - Длительность. Геологоразведочный процесс занимает годы и десятки лет. Например, поиски углеводородов в Западной Сибири начались в конце 30-х годов, первый промышленный приток газа был получен в 1953 году, а нефти 1959 г. - Все увеличивающаяся дороговизна. Это вызвано тем, что объектами поисков становятся все более глубокозалегающие толщи, площади на шельфе, работы ведутся во все более сложных геологических и климатических условиях. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА НЕФТИ И ГАЗА

Слайд 103

Геологоразведочный процесс - характерный пример природно- деятельностной системы. Он планируется и должен осуществляться в соответствии со следующими принципами: 1. Рациональная полнота исследования объекта 2. Последовательность приближений в геологической изученности объекта 3. Относительная равномерность (равная достоверность) изучения объекта. 4. Наименьшие трудовые и материальные затраты при подготовке месторождения к освоению. 5. Наименьшие затраты времени при подготовке месторождения к освоению. ПОИСКИ И РАЗВЕДКА НЕФТИ И ГАЗА

Слайд 104

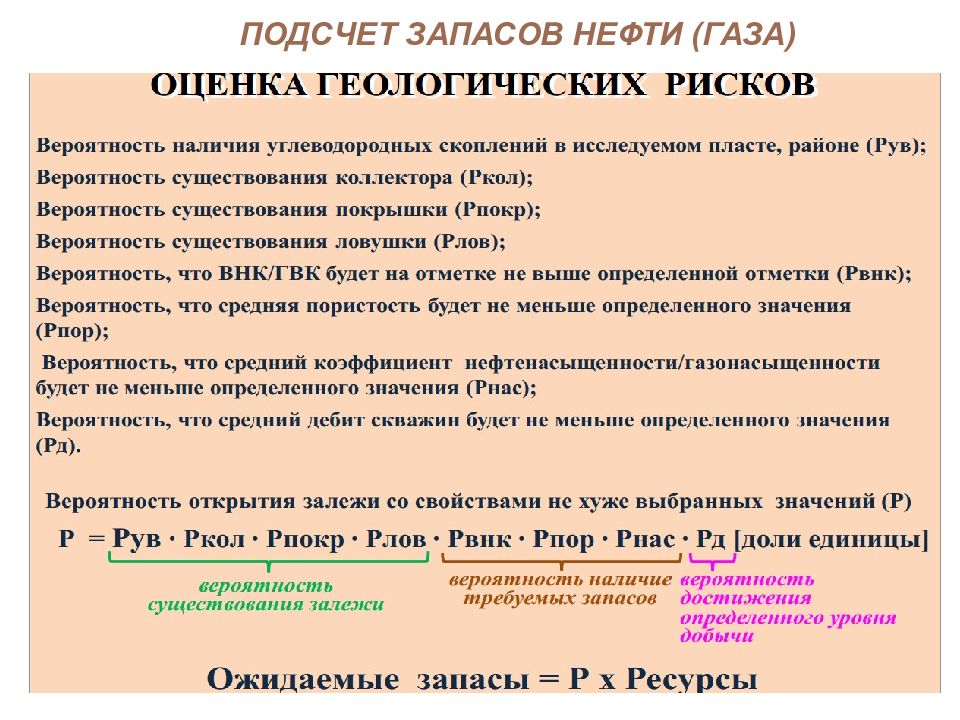

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Целью ГРР является подготовка ресурсов и запасов. Понятия ресурсов и запасов характеризуют достоверность знаний о полезных ископаемых в недрах, их экономическую значимость. Подготовка означает выявление количества предполагаемого полезного ископаемого с той, или иной степенью достоверности. Степень достоверности знаний фиксируется понятием категории ресурсов и запасов и обозначается буквами от D (самые недостоверные) до А (самые достоверные) и индексами от 3 (самые недостоверные) до 1 (самые достоверные ). Определения, принятые ООН : Общие минеральные ресурсы – естественно проявляющиеся скопления минеральных ископаемых, представляющих экономический интерес и характеризующиеся геологической определенностью. Минеральные запасы – часть общих минеральных ресурсов, извлечение которых экономически эффективно в соответствии с результатами оценки технико-экономической обоснованности разработки. Остаточные минеральные ресурсы – остальные общие минеральные ресурсы, не входящие в категорию минеральных запасов. Кроме запасов и ресурсов выделяются также проявления – признаки минерализации без конкретной геологической определенности, либо неэкономическое проявление. Критерии и стандарты, принятые для классификации ресурсов и запасов различны в разных странах и меняются со временем.

Слайд 105

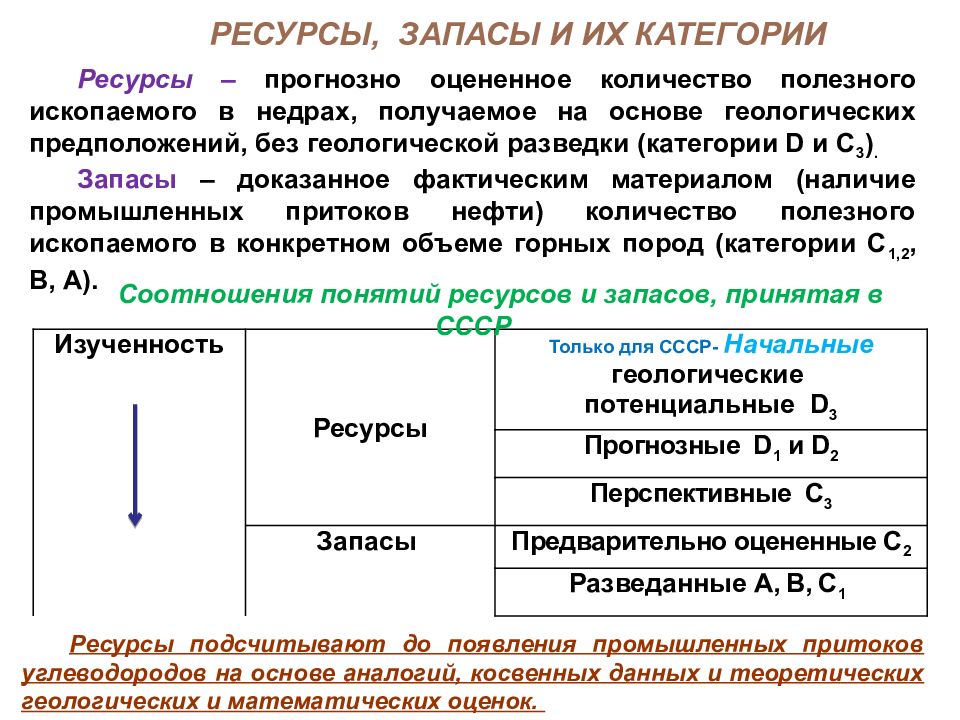

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Ресурсы – прогнозно оцененное количество полезного ископаемого в недрах, получаемое на основе геологических предположений, без геологической разведки (категории D и С 3 ). Запасы – доказанное фактическим материалом (наличие промышленных притоков нефти) количество полезного ископаемого в конкретном объеме горных пород (категории С 1,2, В, А). Изученность Ресурсы Только для СССР- Начальные геологические потенциальные D 3 Прогнозные D 1 и D 2 Перспективные С 3 Запасы Предварительно оцененные С 2 Разведанные А, В, С 1 Соотношения понятий ресурсов и запасов, принятая в СССР Ресурсы подсчитывают до появления промышленных притоков углеводородов на основе аналогий, косвенных данных и теоретических геологических и математических оценок.

Слайд 106

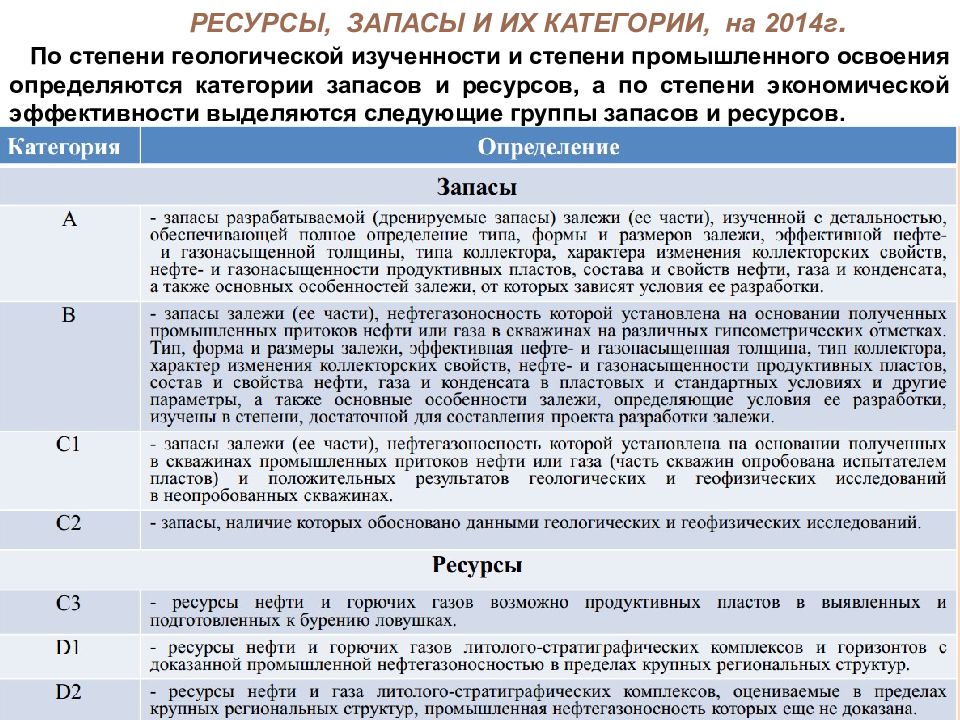

По степени геологической изученности и степени промышленного освоения определяются категории запасов и ресурсов, а по степени экономической эффективности выделяются следующие группы запасов и ресурсов. РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ, на 2014г.

Слайд 107

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ В плохо изученных регионах на основании сведений об общем геологическом строении региона, мощности осадочного чехла, теоретических представлений о нефтегазоносности, выделяют начальные геологические потенциальные ресурсы D 3. Прогнозные ресурсы D 3 (прогнозные) выделяются для литолого- стратиграфических комплексов или отдельных горизонтов, в которых наличие не доказано бурением, но из общих геологических предпосылок не исключается вероятность, их обнаружения. Ресурсы категории D 2 (перспективные) - е сли в регионе залежи углеводородов нигде не открыты. Ресурсы категории D 1 ( локализованные) - если промышленная нефтегазоносность региона доказана. Перспективные ресурсы – категория С 3 - подсчитываются на локальных объектах с установленной нефтегазоносностью. Запасы, подсчитанные по категории С 3, по своей сути являются все-таки ресурсами, нефть еще не открыта бурением, для них выделяют категорию D 0.

Слайд 108

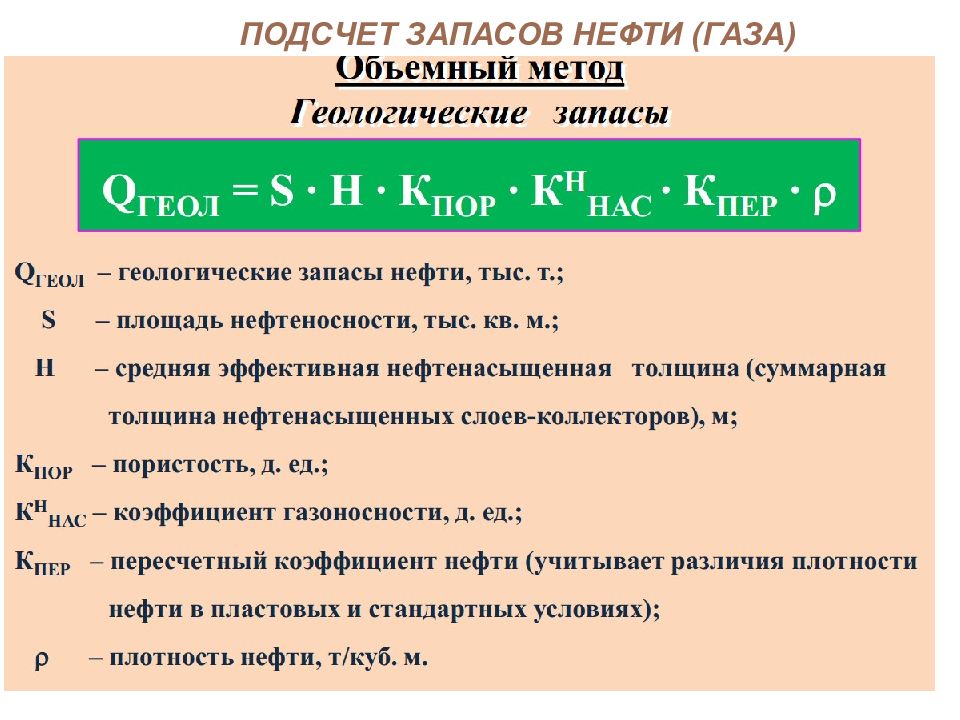

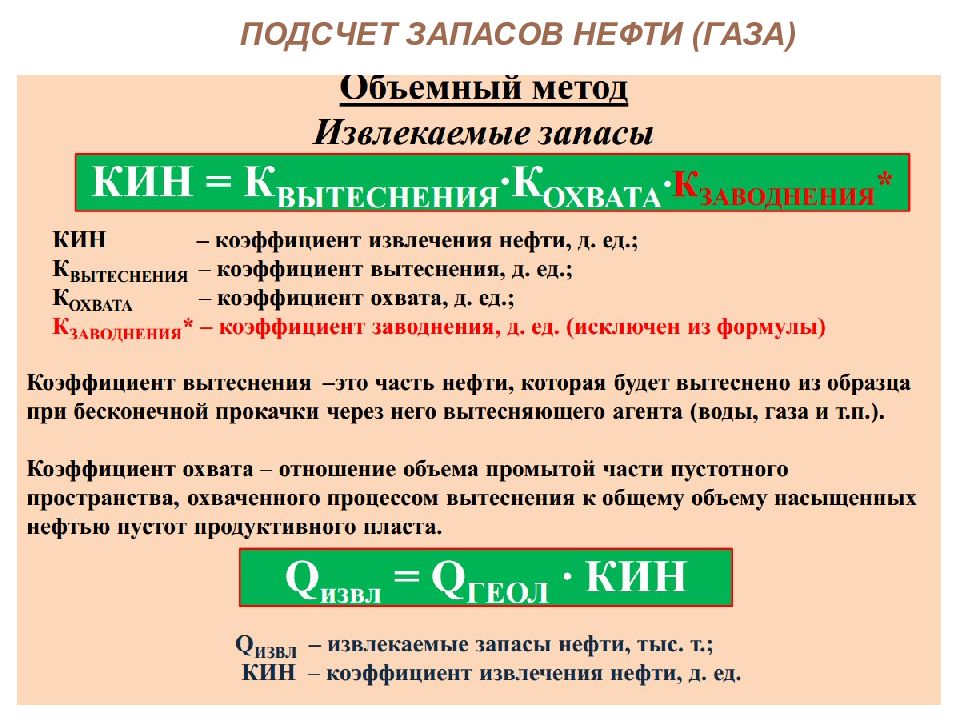

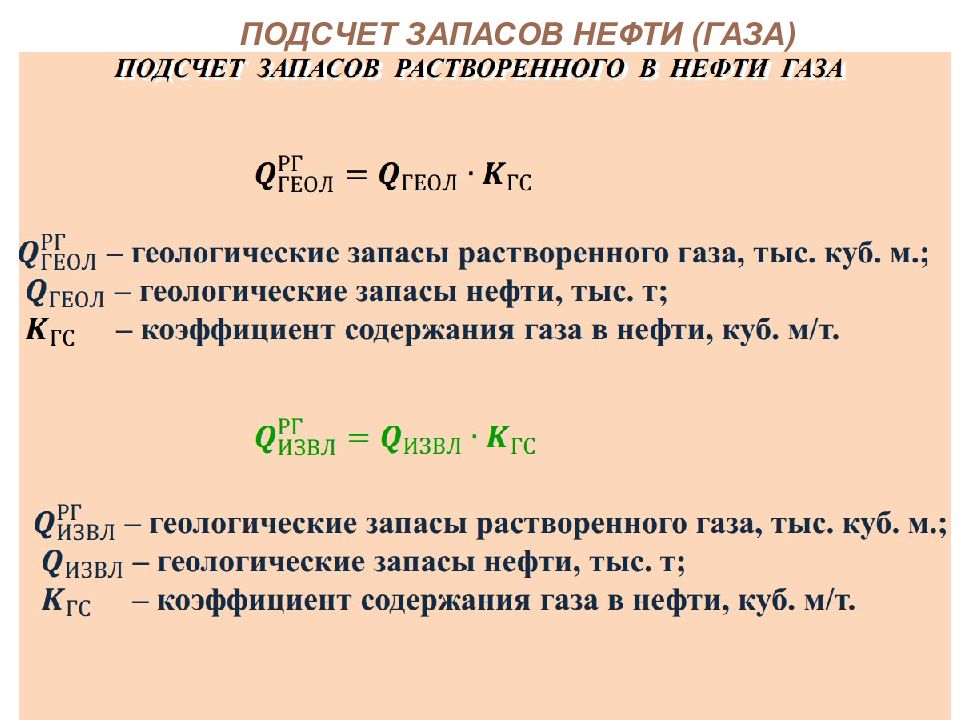

Геологические запасы – то количество нефти, горючих газов и содержащихся в них попутных компонентов, которое находится в недрах изученных бурением залежах. Запасы нефти и газа подсчитываются раздельно по результатам ГРР и разработки месторождений. Объектом подсчета запасов являются открытые залежи (части залежей) с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Среди геологических запасов выделяют извлекаемые - часть геологических запасов, добыча которых из недр на дату подсчета экономически эффективна в условиях конкурентного рынка при рациональном использовании современных технических средств и технологий добычи с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды. РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ

Слайд 109

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Когда из пласта (объекта) получены притоки нефти, или газа, говорят о запасах. Среди запасов выделяют предварительно оцененные и разведанные. Запасы на уже открытых и разведанных месторождениях, но в неизученных бурением горизонтах считаются по категории С 2 ( предполагаемые ) по аналогии с разведанными и хорошо изученными частями того же месторождения. Категории запасов С 1, В и А устанавливаются в зависимости от изученности залежи. Запасы и ресурсы подсчитывают различными (чаще всего объемными методами), учитывая площадь продуктивного горизонта, мощность, пористость, насыщенность УВ. К разведанным запасам по категории С 1 ( оцененные ) относятся запасы залежи, или ее части, нефтегазоносность которой подтверждена промышленными притоками углеводородов и результатов опробования пластов в нескольких скважинах.

Слайд 110

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ К разведанным запасам по категории В (установленные) относятся запасы залежи, или ее части, нефтегазоносность которой установлена на основании промышл. притоков УВ в скважину. По данным изученности по категории В составляют проект разработки месторождения нефти, или проект опытно-промышленной эксплуатации месторождения газа. К категории А (достоверные) относятся запасы залежи, или ее части, изученные с детальностью, достаточной для полного определения типа, формы, размеров, эффект. нефте-газонасыщенной мощности, типа коллектора, характера изменения коллект.х свойств, нефтегазонасыщенности, состава и свойств нефти, газа и конденсата, а также тех особенностей залежи, от которых зависят условия их разработки.

Слайд 111

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Выделяют также следующие виды запасов: - Начальные запасы полезного ископаемого до начала разработки. - Активные (обычные, традиционные) запасы - такие, для отработки которых в настоящее время не существует технологических, или иных, например, финансовых, или геополитических препятствий. Они включают относительно дешевые ресурсы, - находящиеся на сравнительно небольшой глубине, в освоенных районах и при несложных геологических условиях. Это ресурсы, издержки для извлечения которых не превышают $ 80 за т для нефти, и $ 100 за 1000 м3 для газа. По прогнозным и перспективным ресурсам подсчитывают извлекаемые ресурсы – то есть, то количество углеводородов, которое можно извлечь (поднять на поверхность) из прогнозных и перспективных горизонтов при современных технологиях добычи. - Балансовые запасы - разведанные запасы, разработка которых технологически возможна и экономически целесообразна, ( забалансовые – разработка которых технологически неэффективна и нецелесообразна).

Слайд 112

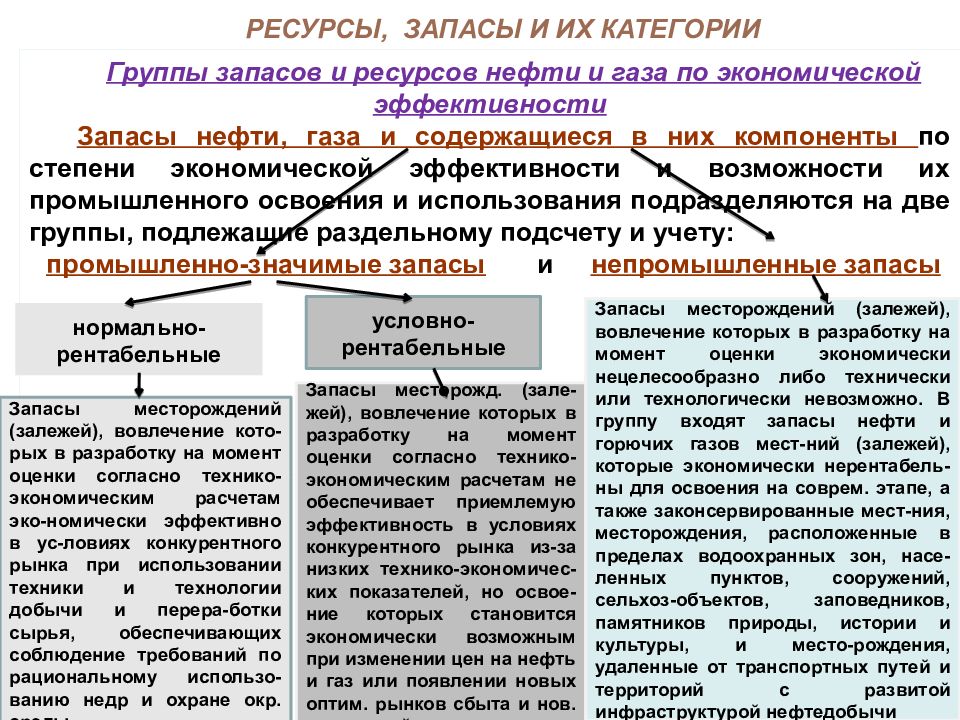

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Группы запасов и ресурсов нефти и газа по экономической эффективности Запасы нефти, газа и содержащиеся в них компоненты по степени экономической эффективности и возможности их промышленного освоения и использования подразделяются на две группы, подлежащие раздельному подсчету и учету: промышленно-значимые запасы и непромышленные запасы нормально- рентабельные Запасы месторождений (залежей), вовлечение кото- рых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам эко- номически эффективно в ус- ловиях конкурентного рынка при использовании техники и технологии добычи и перера-ботки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использо-ванию недр и охране окр. среды Запасы месторожд. (зале- жей ), вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам не обеспечивает приемлемую эффективность в условиях конкурентного рынка из-за низких технико- экономичес -ких показателей, но освое-ние которых становится экономически возможным при изменении цен на нефть и газ или появлении новых оптим. рынков сбыта и нов. технологий. Запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки экономически нецелесообразно либо технически или технологически невозможно. В группу входят запасы нефти и горючих газов мест- ний (залежей), которые экономически нерентабель-ны для освоения на соврем. этапе, а также законсервированные мест- ния, месторождения, расположенные в пределах водоохранных зон, насе -ленных пунктов, сооружений, сельхоз-объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, и место-рождения, удаленные от транспортных путей и территорий с развитой инфраструктурой нефтедобычи условно-рентабельные

Слайд 113

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ Группы запасов и ресурсов нефти и газа по экономической эффективности На промышленно значимых месторождениях на основе технологических и экономических расчетов подсчитываются и учитываются извлекаемые запасы - часть геологических запасов, извлечение которых из недр на дату подсчета экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном использовании современных технических средств и технологий добычи с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды. На месторождениях и залежах с непромышленными запасами подсчитываются и учитываются геологические запасы. Ресурсы по экономической эффективности подразделяются на две группы: - рентабельные - ресурсы, имеющие положительную предварительно (или экспертно ) ожидаемую стоимость запасов. В рентабельных ресурсах выделяются извлекаемые ресурсы. К извлекаемым ресурсам - часть геологических ресурсов, извлечение которых из недр экономически эффективно на дату оценки. неопределенно-рентабельные - ресурсы, на дату оценки имеющие неопределенную ожидаемую стоимость запасов. В неопределенно-рентабельных ресурсах извлекаемые ресурсы не выделяются.

Слайд 114

РЕСУРСЫ, ЗАПАСЫ И ИХ КАТЕГОРИИ При повышении цены на нефть или появлении новых более дешевых методов добычи забалансовые запасы могут переводится в балансовые.

Слайд 115

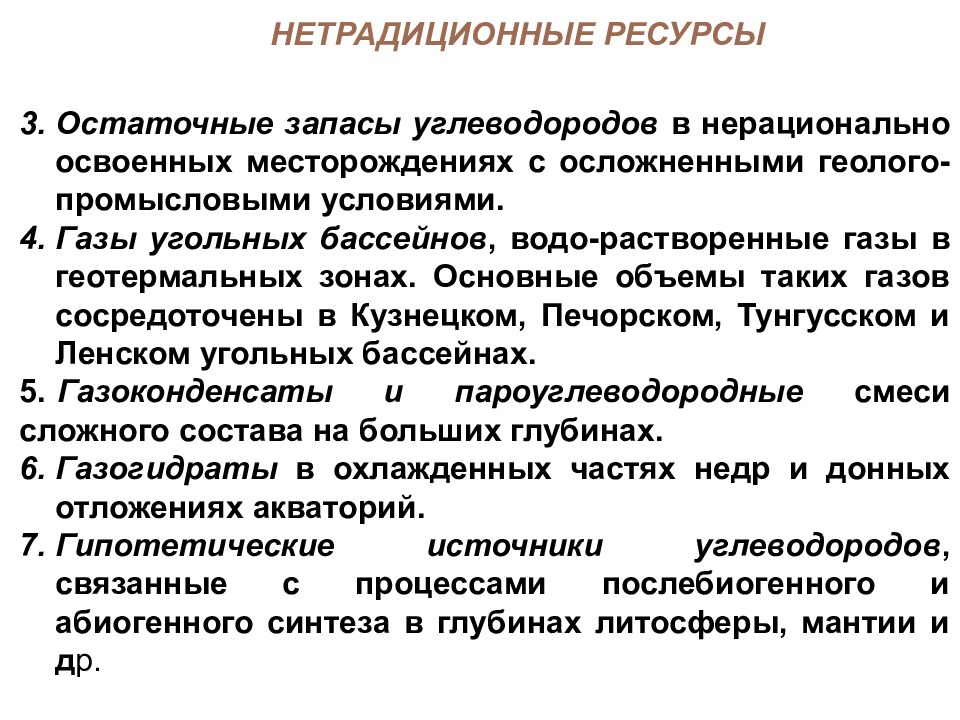

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ Нетрадиционные, это «дорогие» ресурсы, « нетрадиционность » которых зависит не только от геологических причин, но и от географического положения территории, цены на сырье, политической ситуации в окрестностях и т.д. Перечень нетрадиционных источников углеводородов включает следующие виды нетрадиционного углеводородного сырья: 1. Тяжелые высоковязкие нефти, природные битумы и битуминозные пески с сопутствующим им металлоуглеводородным сырьем. К этой категории относятся нефти с плотностью более 904 кг/м3. В России их геологические запасы оцениваются в млрд. тонн. Основная доля запасов такой нефти промышленных категорий сосредоточена в Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях. Эти нефти часто обогащены ценными примесями, и освоение их должно быть комплексным. 2. Нефть и газ в сложных коллекторах с низким коэффициентом извлечения, угольные газы, нефти и газы в глинистых трещиноватых коллекторах, плотных песчаниках, глинистых сланцах, меловых породах, породах промежуточного комплекса и др.

Слайд 116

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ Остаточные запасы углеводородов в нерационально освоенных месторождениях с осложненными геолого-промысловыми условиями. Газы угольных бассейнов, водо-растворенные газы в геотермальных зонах. Основные объемы таких газов сосредоточены в Кузнецком, Печорском, Тунгусском и Ленском угольных бассейнах. 5. Газоконденсаты и пароуглеводородные смеси сложного состава на больших глубинах. Газогидраты в охлажденных частях недр и донных отложениях акваторий. Гипотетические источники углеводородов, связанные с процессами послебиогенного и абиогенного синтеза в глубинах литосферы, мантии и д р.

Слайд 125

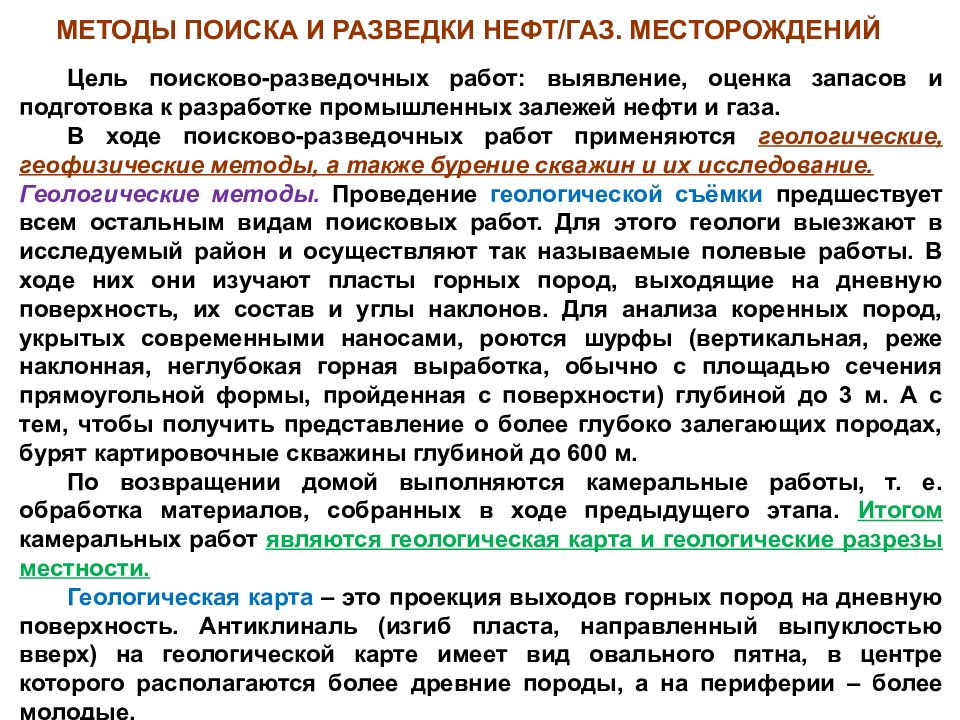

МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТ/ГАЗ. МЕСТОРОЖДЕНИЙ Цель поисково-разведочных работ: выявление, оценка запасов и подготовка к разработке промышленных залежей нефти и газа. В ходе поисково-разведочных работ применяются геологические, геофизические методы, а также бурение скважин и их исследование. Геологические методы. Проведение геологической съёмки предшествует всем остальным видам поисковых работ. Для этого геологи выезжают в исследуемый район и осуществляют так называемые полевые работы. В ходе них они изучают пласты горных пород, выходящие на дневную поверхность, их состав и углы наклонов. Для анализа коренных пород, укрытых современными наносами, роются шурфы ( вертикальная, реже наклонная, неглубокая горная выработка, обычно с площадью сечения прямоугольной формы, пройденная с поверхности) глубиной до 3 м. А с тем, чтобы получить представление о более глубоко залегающих породах, бурят картировочные скважины глубиной до 600 м. По возвращении домой выполняются камеральные работы, т. е. обработка материалов, собранных в ходе предыдущего этапа. Итогом камеральных работ являются геологическая карта и геологические разрезы местности. Геологическая карта – это проекция выходов горных пород на дневную поверхность. Антиклиналь (изгиб пласта, направленный выпуклостью вверх) на геологической карте имеет вид овального пятна, в центре которого располагаются более древние породы, а на периферии – более молодые.

Слайд 126

МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Однако как бы тщательно не производилась геологическая съемка, она дает возможность судить о строении лишь верхней части горных пород. Чтобы « прощупать» глубокие недра используют геофизические методы. Геофизические методы. К геофизическим методам относятся сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка.

Слайд 127

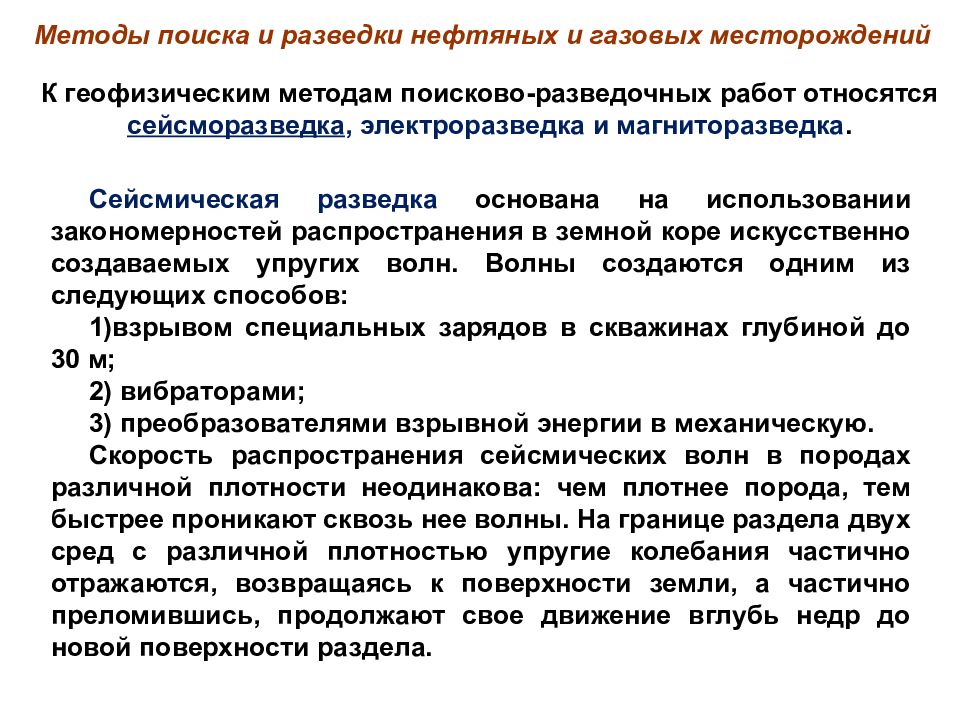

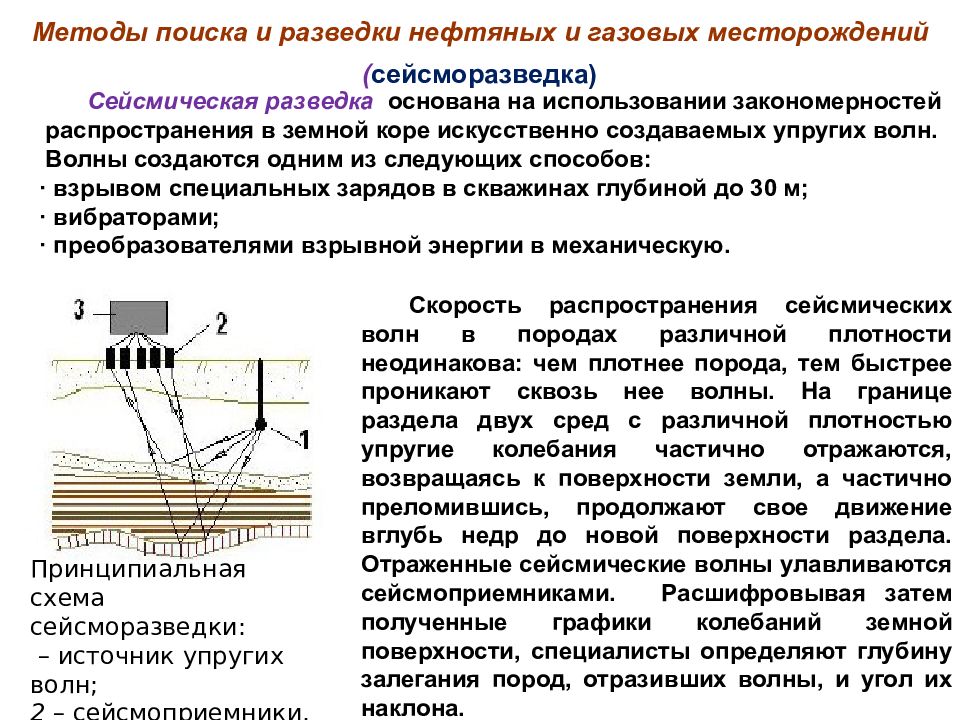

К геофизическим методам поисково-разведочных работ относятся сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка. Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов: взрывом специальных зарядов в скважинах глубиной до 30 м; вибраторами; преобразователями взрывной энергии в механическую. Скорость распространения сейсмических волн в породах различной плотности неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь нее волны. На границе раздела двух сред с различной плотностью упругие колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности земли, а частично преломившись, продолжают свое движение вглубь недр до новой поверхности раздела. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

Слайд 128

( сейсморазведка) Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов: · взрывом специальных зарядов в скважинах глубиной до 30 м; · вибраторами; · преобразователями взрывной энергии в механическую. Принципиальная схема сейсморазведки : – источник упругих волн ; 2 – сейсмоприемники, 3 – сейсмостанция Скорость распространения сейсмических волн в породах различной плотности неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь нее волны. На границе раздела двух сред с различной плотностью упругие колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности земли, а частично преломившись, продолжают свое движение вглубь недр до новой поверхности раздела. Отраженные сейсмические волны улавливаются сейсмоприемниками. Расшифровывая затем полученные графики колебаний земной поверхности, специалисты определяют глубину залегания пород, отразивших волны, и угол их наклона. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

Слайд 129

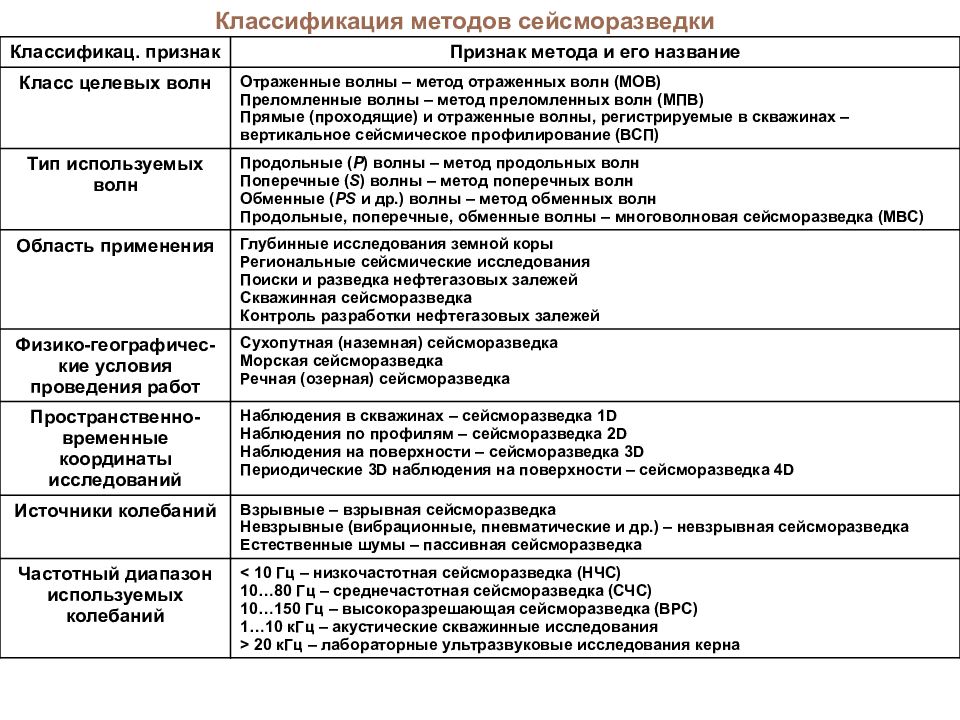

Классификац. признак Признак метода и его название Класс целевых волн Отраженные волны – метод отраженных волн (МОВ) Преломленные волны – метод преломленных волн (МПВ) Прямые (проходящие) и отраженные волны, регистрируемые в скважинах – вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) Тип используемых волн Продольные ( Р ) волны – метод продольных волн Поперечные ( S ) волны – метод поперечных волн Обменные ( PS и др.) волны – метод обменных волн Продольные, поперечные, обменные волны – многоволновая сейсморазведка (МВС) Область применения Глубинные исследования земной коры Региональные сейсмические исследования Поиски и разведка нефтегазовых залежей Скважинная сейсморазведка Контроль разработки нефтегазовых залежей Физико- географичес -кие условия проведения работ Сухопутная (наземная) сейсморазведка Морская сейсморазведка Речная (озерная) сейсморазведка Пространственно-временные координаты исследований Наблюдения в скважинах – сейсморазведка 1 D Наблюдения по профилям – сейсморазведка 2 D Наблюдения на поверхности – сейсморазведка 3 D Периодические 3 D наблюдения на поверхности – сейсморазведка 4 D Источники колебаний Взрывные – взрывная сейсморазведка Невзрывные (вибрационные, пневматические и др.) – невзрывная сейсморазведка Естественные шумы – пассивная сейсморазведка Частотный диапазон используемых колебаний < 10 Гц – низкочастотная сейсморазведка (НЧС) 10…80 Гц – среднечастотная сейсморазведка (СЧС) 10…150 Гц – высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС) 1…10 кГц – акустические скважинные исследования > 20 кГц – лабораторные ультразвуковые исследования керна Классификация методов сейсморазведки

Слайд 130

Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений Геофизические методы - электроразведка Электрическая разведка основана на различной электропроводности горных пород. Так, граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой, хорошо проводят электрический ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, обладают очень низкой электропроводностью. Принципиальная схема электроразведки с поверхности земли приведена на рисунке - через металлические стержни А и В сквозь грунт пропускается электрический ток, а с помощью стержней М и N и специальной аппаратуры исследуется искусственно созданное электрическое поле. На основании выполненных замеров определяют электрическое сопротивление горных пород. Высокое электросопротивление является косвенным признаком наличия нефти или газа. Принципиальная схема электроразведки

Слайд 131

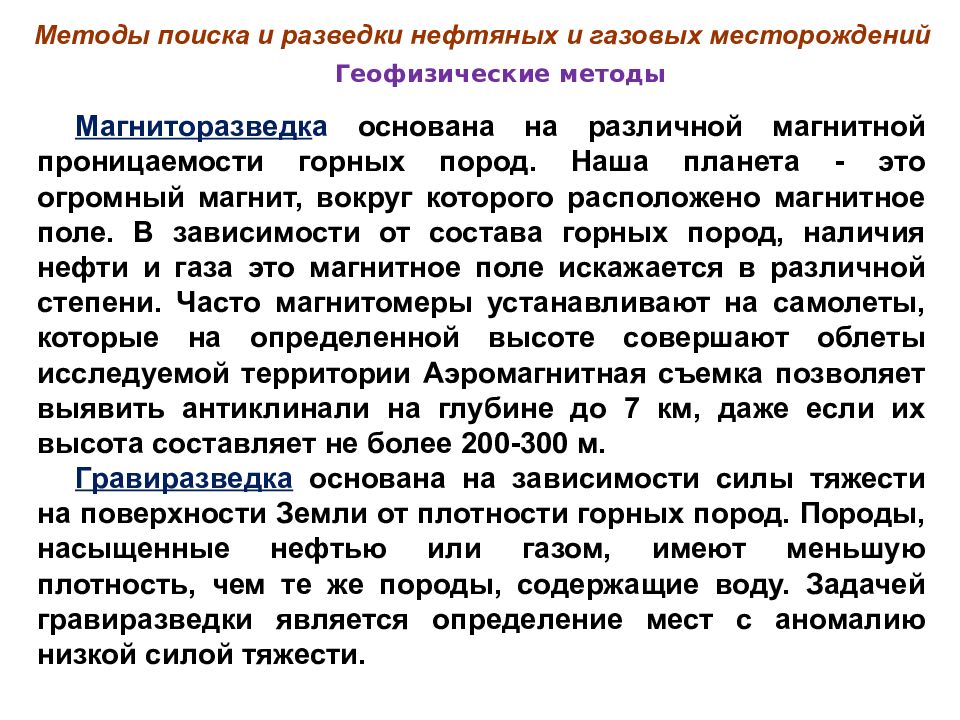

Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений Магниторазведк а основана на различной магнитной проницаемости горных пород. Наша планета - это огромный магнит, вокруг которого расположено магнитное поле. В зависимости от состава горных пород, наличия нефти и газа это магнитное поле искажается в различной степени. Часто магнитомеры устанавливают на самолеты, которые на определенной высоте совершают облеты исследуемой территории Аэромагнитная съемка позволяет выявить антиклинали на глубине до 7 км, даже если их высота составляет не более 200-300 м. Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверхности Земли от плотности горных пород. Породы, насыщенные нефтью или газом, имеют меньшую плотность, чем те же породы, содержащие воду. Задачей гравиразведки является определение мест с аномалию низкой силой тяжести. Геофизические методы

Слайд 132