Слайд 2

Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"

Слайд 5: Региональная политика

Региональная политика — составная часть государственного регулирования; комплекс законодательных, административных и экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни населения. Региональная политика — важная составная часть экономической политики государства. Региональная политика охватывает комплекс различных законодательных, административных и экономических мероприятий, проводимых как центральными, так и местными органами власти и направленных на регулирование размещения производительных сил. Региональная политика государства — это сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. связанная с взаимоотношениями между государством и районами, а также районов между собой

Слайд 6

Государственная политика регионального развития реализуется в соответствии со следующими принципами: а) обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического пространства Российской Федерации; б) обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации на всей территории страны; в) соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения;

Слайд 7

г) реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований при условии самостоятельного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; д) разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе субсидиарности ; е) дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей; ж) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках

Слайд 8

Цели : обеспечение равных возможностей для реализации экономических, политических и социальных прав граждан РФ на всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.

Слайд 9: Задачи: 1. выявления и анализа экономической специализации и перспективных конкурентных преимуществ регионов и муниципальных образований с учетом международного, межрегионального и межмуниципального разделения труда; (Саха – алмазы, нефть, стабильный рост экономики)

Слайд 10: 2. определения основных направлений изменения пространственной структуры экономики Российской Федерации и разработки на этой основе взаимосвязанных стратегии пространственного развития Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

Слайд 11: 3. утверждения планируемого размещения федеральной, региональной и муниципальной инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом определенных документами стратегического планирования перспективных направлений развития пространственной структуры экономики Российской Федерации с внесением при необходимости изменений в утвержденные документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

Слайд 12: 4. утверждения и корректировки (на основе документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне в рамках целеполагания, планирования и программирования) государственных программ Российской Федерации, предусматривающих развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а также инвестиционных программ, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и акционерными обществами с государственным участием

Слайд 13: 5. утверждения на период до 2025 года в целях социально-экономического развития макрорегионов (в границах федеральных округов, предусмотрев при необходимости возможность изменения границ федеральных округов) программ территориального развития, обеспечивающих взаимосвязь государственных программ Российской Федерации, которые направлены на развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы по территориальному принципу

Слайд 14: В развивающихся странах направления региональной политики следующие:

интеграция всех районов страны в единый национальный рынок; смягчение региональных диспропорций и подъем экономики особо отсталых аграрных районов; смягчение противоречий между городом и деревней, регулирование процесса урбанизации; более полное освоение природных и людских ресурсов; рациональное размещение новых промышленных проектов.

Слайд 15: привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях посредством:

Слайд 16: формирования по инициативе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приоритетных инвестиционных проектов соответственно федерального, регионального и местного уровней, определения (уточнения) мест размещения особых (свободных) экономических зон, индустриальных и технологических парков, иных зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности с учетом прогнозов социально-экономического развития регионов и планов по инфраструктурному и социальному обустройству территорий, предусмотренных государственными и муниципальными программами развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а также инвестиционными программами субъектов естественных монополий;

Слайд 17: установления (уточнения) на период до 2025 года на федеральном, региональном и местном уровнях льготных налоговых, таможенно-тарифных и иных условий деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и (или) осуществляющих деятельность в зонах с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности;

Слайд 18: проведения конкурсов (аукционов) на право заключения соглашений о реализации приоритетных инвестиционных проектов, в которых определяются права, обязанности и ответственность частных инвесторов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов естественных монополий по синхронизированному строительству (реконструкции) объектов инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры и соответствующих коммерческих объектов, а также устанавливаются гарантии финансирования взаимных обязательств сторон на период действия указанных соглашений;

Слайд 19: заключения соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче полномочий по управлению зонами с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, для развития которых были предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета и (или) в которых предусмотрены льготы по уплате федеральных и (или) региональных налогов и сборов, с определением мер финансовой ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за неисполнение обязательств по достижению конкретных результатов работы по управлению указанными зонами

Слайд 20: обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, в том числе установления в программных документах, включая инвестиционные программы субъектов естественных монополий, целей, задач и целевых показателей с учетом прогнозируемых параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также внедрения механизмов гарантированного финансирования предусмотренных этими документами мероприятий по созданию отдельных видов производственной инфраструктуры, оказывающей определяющее воздействие на формирование и реализацию региональных и местных программ экономического развития, инвестиционных программ хозяйствующих субъектов;

Слайд 21: в) совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции посредством: стимулирования внутренней миграции с учетом прогнозируемых потребностей регионов и муниципальных образований в трудовых ресурсах за счет организационной и финансовой поддержки социально-бытового обустройства граждан, включая предоставление налоговых льгот, а также за счет опережающего развития рынка доступного арендного жилья; содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и квалифицированных иностранных специалистов в регионы и муниципальные образования, имеющие перспективы экономического роста и дефицит трудовых ресурсов; сдерживания массовой внешней трудовой миграции в регионы и муниципальные образования, располагающие избыточными трудовыми ресурсами; стимулирования развития крупных городских агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках, путем создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированной иностранной рабочей силы;

Слайд 22: совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала посредством: совершенствования системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации в бюджет другого уровня, эффективного применения мер финансовой ответственности; предоставления грантов; частичного зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты доходов от отдельных налогов и сборов;

Слайд 23: Результатами реализации государственной политики регионального развития должны стать: а) сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности; б) сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов; в) достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных; г) дальнейшее развитие процесса урбанизации; д) повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Слайд 24: Успешная реализация государственной политики регионального развития сформирует дополнительные условия для достижения целей государства в области национальной безопасности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений

Слайд 25

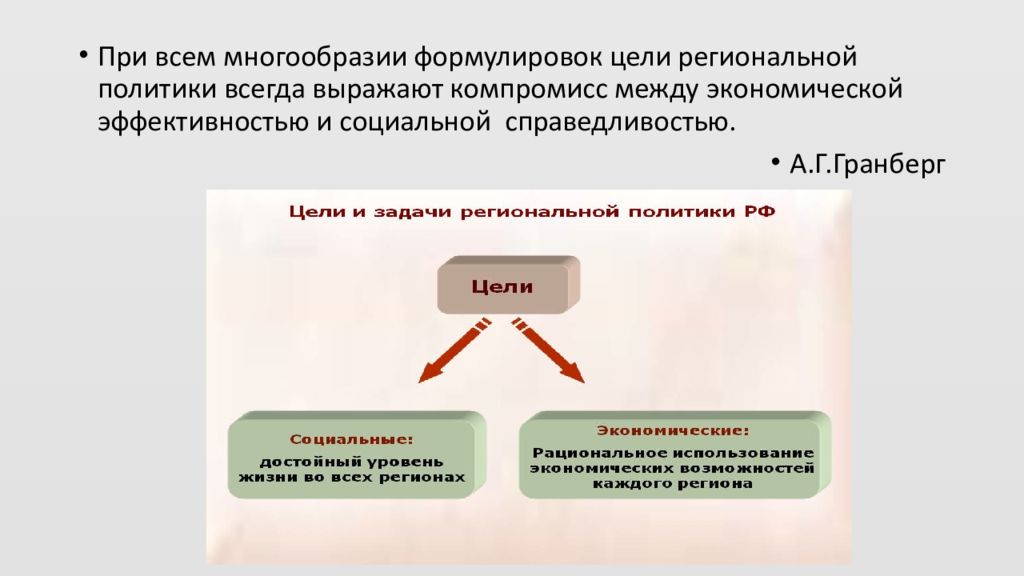

При всем многообразии формулировок цели региональной политики всегда выражают компромисс между экономической эффективностью и социальной справедливостью. А.Г.Гранберг

Слайд 26: Среди важнейших положений региональной политики в Российской Федерации:

· децентрализация власти путем закрепления за субъектами РФ возможно большего числа полномочий в сферах совместного ведения, а также усиление влияния населения на принятие решений федеральными органами государственной власти; · обеспечение действия принципа равноправия субъектов Федерации между собой и в их отношениях с федеральными органами государственной власти с учетом специфики каждого из них путем достижения реального конституционно-правового равенства субъектов Федерации, соблюдения прав и интересов субъектов Федерации в ходе подготовки и принятия правовых актов федеральных органов государственной власти.

Слайд 27: В России вследствие огромных различий природно-географических, социально-демографических, экономических и других условий унифицированный подход к регионам здесь невозможен Региональная политика призвана ослабить внутренние социальные напряжения, сохранить целостность и единство страны

Слайд 28: Методы реализации региональной политики

· региональной экономической политики; · региональной социальной политики; · национальной политики. Фундаментальные методы реализации региональной политики — административное, правовое и экономическое регулирование. В современной практике получили большое распространение два основных подхода к построению государственной региональной политики: «политика выравнивания» уровней развития регионов (Германия) и «теория полюсов роста» (Франция)

Слайд 29: Методы проведения региональной политики

— выделение «нуждающихся» районов; — «реанимация» депрессивных районов; — «стимулирующая» политика; — «компенсирующая» политика.

Слайд 30: Также различают прямые и косвенные методы проведения региональной политики

При прямых методах проведения региональной политики государство активно участвует в капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной структуры хозяйства (создание центров роста, промышленных парков, инфраструктуры в районах предпочтения и пр.). Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны с административными — это осуществление государственных региональных программ, финансируемых за счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов; размещение заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе для поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы. При косвенных методах проведения региональной политики государство через финансовую (налоговую, таможенную) систему стремится создать соответствующий экономический «климат» в тех или иных районах для стимулирования их ускоренного развития и управления миграционными потоками.

Слайд 31: Методы косвенного регулирования регионального развития включают:

создание специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и др ; привлечения частных инвесторов для решения задач региональной политики; компенсации дополнительных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты при размещении своих предприятий в районах со сложными условиями; предоставления налоговой скидки «на истощение недр», т.е. в связи с истощением запасов природных ресурсов, что особенно актуально для районов с экстремальными условиями; установления льготных ставок арендной платы при изъятии площадей под строительство предприятий; применения повышенных цен на экологически чистую продукцию; введения санкций для предприятий, загрязняющих окружающую среду, особенно в наиболее неблагополучных регионах.

Слайд 32: Для официального включения ареалов в сферу действия региональной политики и их отнесения к той или иной категории кризисных территорий должна быть разработана абсолютно формализованная процедура. При этом можно использовать всего три показателя:

· спад промышленного производства; · среднедушевой доход (с поправкой на региональные различия в покупательной способности рубля); · уровень общей безработицы.

Слайд 33: Стратегическими задачами регионального развития в настоящее время являются:

реконструкция экономики старопромышленных регионов; преодоление депрессивного состояния агропромышленных регионов Нечерноземья, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока; возрождение малых городов и российского села. стабилизация социально-экономического положения в регионах с экстремальными природными условиями и преимущественно сырьевой специализацией; продолжение формирования территориально-производственных комплексов и промышленных узлов в северных и восточных регионах; стимулирование развития экспортных и импортозамещающих производств ; переспециализация новых приграничных регионов ; развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, информатики); преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения отдельных республик и областей. И тд.

Слайд 34: В качестве особо важных следует выделить следующие задачи региональной политики:

нормализация экологической ситуации; адаптация вынужденных переселенцев; создание новых рабочих мест и ускоренное развитие социальной инфраструктуры в регионах; нормализация ситуации в регионах, где отмечается критическое положение на рынке труда; решение проблемы гиперурбанизации — устранение перегруженности крупных городов производственными объектами, населением, устранение чрезмерной экологической нагрузки, перегруженности социальной инфраструктуры крупных городов.

Слайд 35: Основные виды кризисных ситуаций в регионах:

изменения в демографической ситуации, приводящие к депопуляции населения, ухудшению генофонда страны и ее регионов; превышение рациональных норм техногенной нагрузки территории при размещении объектов, приводящее к ухудшению экосистемы региона; падение производства в отраслях специализации региона более чем на 50-60%; рост безработицы, превышающий 15% от численности экономически активного населения; изменение профиля региона, приводящее к необходимости массовой переквалификации кадров; появление в трудоизбыточных регионах беженцев, переселенцев и иностранных рабочих, приводящее к межнациональной и социальной напряженности; высокая и постоянно растущая степень зависимости промышленного комплекса (более чем на 50%) от межрегиональных и внешнеэкономических связей ; низкая обеспеченность финансовыми ресурсами, дестабилизирующая ситуацию в регионе и усложняющая отношения с федеральным Центром (к примеру, дотации превышают 30% финансовых средств региона); низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, ограничивающая возможность дальнейшего развития.

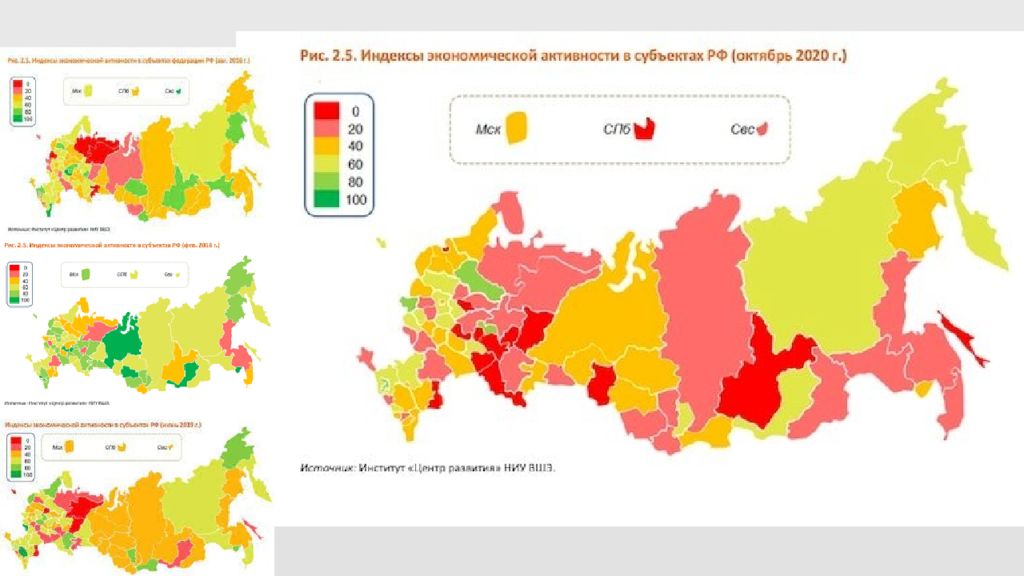

Слайд 39: Последствия региональных кризисных ситуаций:

резкое превышение смертности над рождаемостью, вызывающее быстрое старение населения в регионе; сокращение численности коренного населения, приводящее к утрате национальных традиций; увеличение техногенной нагрузки на территорию со всеми вытекающими из этого последствиями; падение производства, приводящее к росту безработицы, банкротству предприятий, снижению потенциальных источников финансирования региональных бюджетов, ограничивающее возможности формирования потребительского рынка, создающее условия для перенасыщения рынка некачественной импортной продукцией в ущерб отечественным производителям; рост безработицы; неустойчивое функционирование экономики региона, чрезмерная зависимость от ввоза и экспорта продукции и сырья как следствие невыполнения договорных обязательств; увеличивающиеся объемы неплатежей и недоборы отчислений от налогов, приводящие к росту дефицита федерального бюджета и превышению предельно допустимой величины.

Слайд 40: Предоставление адресной помощи моногородам

335 (в том числе 12 ЗАТО) городов с монопрофильным производством (16млн человек) – 40% ВРП регионов России. Субъекты Федерации при взаимодействии с администрацией муниципальных образований, местным экспертным сообществом, внешними консультантами должны проводить диагностику моногорода: Расчеты по сальдо и капиталу и их динамики; Выстраивание финансовой модели; Оценка экономического потенциала и рисков; Оценка социальной сферы. = Комплексный инвестиционный план.

Слайд 41: Поддержка регионов путем создания ОЭЗ

Регулируются законом от 22 июля 2005г. №116 – ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» ОЭЗ – часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности: Промышленно-производственные Технико-внедренческие Туристическо-рекреационные Зоны портового типа. Резиденты ОЭЗ имеют также существенные налоговые льготы и другие преференции: освобождение от уплаты земельного налога, льготы по транспортному налогу и налога на имущество, налог на прибыль в стаке 20%, свободная таможенная зона (кроме туристико -рекреационной зоны)

Слайд 42: Учреждение зон территориального развития

ФЗ от 3 декабря 2011г. №392 «О зонах территориального развития в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Часть территории субъекта РФ на которой в целях ускорения социально-экономического развития субъекта РФ путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентом зоны территориального развития предоставляются меры государственной поддержки. Цель – возведение объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, социально-экономическое развитие.

Слайд 43: Другие механизмы

Присвоение особого статуса и налоговых льгот городам с инновационным капиталом; Субвенции бюджетам регионов на реализацию приоритетных целей; Федеральные целевые программы, направленные на развитие отдельных регионов; Субсидии государства на государственную поддержку малого и среднего бизнеса; Дотации регионам на выравнивание уровня социально-экономического развития; Приобретение акций регионообразующих предприятий государственными корпорациями; Субсидии на финансирование проектов федерального значения…

Слайд 44: Государственное регулирование международной и внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации

Целями региональной политики в области международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации являются: использование региональной политики в области международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации для обеспечения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Российской Федерации на международной арене; реализация внешнеполитической линии Российской Федерации и ее международных обязательств, согласованность действий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в выполнении международных договоров и соглашений; учет интересов субъектов Российской Федерации при разработке концепции внешней политики Российской Федерации, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации; содействие субъектам Российской Федерации в освоении опыта деятельности в области внешних связей, их активному вхождению в международное сотрудничество и участию в проектах и программах международных организаций, связанных с региональным развитием; поддержка внешнеэкономической деятельности российских регионов, способствующей их экономическому развитию и улучшению условий жизни населения; развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на региональном уровне, расширение контактов и поддержка соотечественников за рубежом; содействие установлению тесных связей между регионами России и государствами - участниками Содружества Независимых Государств; широкое участие представителей субъектов Российской Федерации в общеевропейском сотрудничестве региональных и местных властей.

Слайд 45: Механизмы реализации целей региональной политики в области внешних связей включают:

государственную поддержку программ регионального развития субъектов Российской Федерации, предусматривающих укрепление экспортного потенциала и становление импортозамещающих производств; совместную координацию Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации; обеспечение государственной поддержки деятельности субъектов Российской Федерации по развитию внешних связей; создание условий для улучшения инвестиционного климата и эффективного привлечения иностранных капиталовложений в экономику Российской Федерации; оказание содействия в подготовке для регионов квалифицированных кадров в различных областях международных и внешнеэкономических связей.

Слайд 46: Часть 2 Контроль как важнейшая функция управления

Контроль – это функция управления, представляющая собои ̆ систему наблюдения и проверки процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми управленческими решениями, а также позволяющая выявить отклонения в намеченных целях и принимать при необходимости корректирующие меры. Управленческая деятельность эффективна лишь в тех случаях, если выполнение принятого решения своевременно контролируется с целью установления законности и эффективности проводимых мероприятий. Контроль способствует соблюдению договорнои ̆ и исполнительскои ̆ дисциплины, требует от работников высокого профессионализма и компетентности.

Слайд 47

Контроль может осуществляться на разных уровнях: - на уровне должностного лица; - на уровне отдельного подразделения; - на уровне предприятия; - на уровне отрасли; - на уровне региона; - на уровне страны. Цель контроля – это объективное изучение положения дел в определенных отраслях деятельности предприятия и выявление отрицательно сказывающихся факторов.

Слайд 48

Экономический или хозяйственный контроль означает распространение контрольной функции на область хозяйственных вопросов, в сферу экономики. Экономический контроль – это проверка исполнения тех или иных хозяйственных решений с целью установления их достоверности, законности и экономической целесообразности. Экономический контроль выполняет следующие функции: информационную, профилактическую, мобилизующую и воспитательную.

Слайд 49

Информационная функция заключается в том, что информация, полученная в результате экономического контроля, является основанием для принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование контролируемого объекта. Профилактическая функция заключается в том, что экономический контроль призван не только выявить недостатки, хищения, злоупотребления, но и способствует их устранению и недопущению в дальнейшей работе. Мобилизующая функция контроля заставляет субъекты хозяйствования ответственно выполнять свои обязательства. Организации должны обеспечить рациональное и целевое использование всех своих средств и ресурсов, то есть мобилизовать все имеющиеся у нее ресурсы для достижения поставленной цели и эффективного ведения производства. Воспитательная функция контроля воспитывает у работников организации потребность неукоснительного соблюдения законности и четкого исполнения своих обязанностей.

Слайд 50

Перед контролем стоят следующие основные задачи: 1. Укрепление законности и правопорядка, государственной и договорной дисциплины. 2. Обеспечение сохранности принадлежащего организации имущества, денежных средств и т.д. 3. Достижение целевого, экономного и рационального использования всех средств, находящихся в распоряжении организации. 4. Выявление и использование резервов роста и повышения эффективности производства. 5. Выявление путей совершенствования работы субъектов хозяйствования.

Слайд 51: Классификация хозяйственного контроля

Контроль можно классифицировать по различным признакам. 1. По видам контроль делится на государственный контроль, аудит и общественный контроль. Государственный контроль осуществляют органы государственной власти и управления и административные органы. Аудит – независимый контроль за деятельностью организаций, осуществляемый аудиторами-предпринимателями или аудиторскими фирмами. Общественный контроль осуществляется общественными организациями.

Слайд 52

2. По субъектам контрольной деятельности контроль подразделяется на ведомственный и вневедомственный контроль. Ведомственный контроль за деятельностью организаций осуществляется вышестоящим органом по принципу административной подчиненности. Вневедомственный контроль предполагает осуществление контрольных функций независимо от ведомственной подчиненности проверяемых организаций.

Слайд 53

3. По характеру контрольных функций и сфере их применения выделяют правовой, экономический и производственно-технический контроль. Правовой контроль осуществляется в сфере государственного управления и обеспечивает точное и неуклонное соблюдение законов всеми организациями и должностными лицами, его осуществляют в основном органы прокуратуры и суды. Экономический контроль производится в сфере управления экономикой и включает в себя финансовый, бухгалтерский ревизионный и статистический контроль. Производственно-технический контроль осуществляется в сфере производственного процесса и является способом оперативного регулирования хода производства. Его обеспечивают отделы технического контроля, диспетчерские службы и другие службы контроля и качества.

Слайд 54

4. По времени осуществления контроль подразделяют на предварительный, текущий и последующий контроль. Предварительный контроль применяется на стадии принятия управленческих решений до начала совершения хозяйственных операций. Целью его является предупреждение нарушений законности, нецелесообразного, неэффективного использования хозяйственных средств и принятия необоснованных решений. Это наиболее эффективный вид контроля, так как он имеет предупредительный характер. Объектами такого контроля являются: проектно-сметная документация, договоры, сметы, документы, отражающие поступление и движение товарно-материальных ценностей, денежных средств. Предварительный контроль осуществляют органы государственного управления, Министерство финансов при рассмотрении смет, штатов, фондов заработной платы, ставок и т.п., банки, главные бухгалтера. Текущий контроль осуществляется в ходе хозяйственных операций. Его цель – оперативное выявление и своевременное пресечение нарушений и отклонений при выполнении производственных заданий, поиск и освоение внутрихозяйственных резервов роста эффективности производства. Объектами текущего контроля являются показатели оперативной отчетности, первичные документы, отражающие хозяйственные операции. Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйственных операций по истечении определенного отчетного периода. Цель данного вида контроля – установить правильность, законность и экономическую целесообразность произведенных хозяйственных операций, выявить факты бесхозяйственности и хищений.

Слайд 55

5. По источникам проверки выделяют документальныи ̆ и фактическии ̆ контроль. Документальныи ̆ контроль заключается в проверке первичных документов, бухгалтерских и оперативных регистров, статистическои ̆, бухгалтерскои ̆, оперативнои ̆ отчетности. Целью его является выявление правильности, достоверности, законности и экономическои ̆ целесообразности документально отраженных хозяйственных операций. Фактическии ̆ контроль предполагает проверку фактического состояния, наличия и использования средств организации, осуществляемую путем обследования, осмотра, обмера, пересчета, взвешивания. Его целью является обеспечение достоверности контрольных данных. Объектами фактического контроля являются: товарно-материальные ценности, наличные деньги и ценные бумаги, готовая продукция, товары, незавершенное производство, выполненныи ̆ объем работ и т.д.

Слайд 56

6. По методам осуществления контроль подразделяется на ревизию, аудит, тематическую проверку, экономическии ̆ анализ, обследование, расследование (следствие) и хозяйственныи ̆ спор. Ревизия представляет собои ̆ документальную и фактическую проверку производственно- финансовои ̆ и коммерческои ̆ деятельности организаций за определенныи ̆ период времени. Цель ревизии – получение достовернои ̆ и полнои ̆ информации о состоянии контролируемого объекта. Аудит – это независимая проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности. Цель аудита – проверить правильность ведения бухгалтерского учета в соответствии с действующими нормативными положениями, подтвердить достоверность показателеи ̆ финансовои ̆ отчетности организации. Аудит проводится аудиторскими организациями или аудиторами-предпринимателями, имеющими лицензию на право занятия аудиторскои ̆ деятельностью. Тематическая проверка организуется по отдельнои ̆, заранее разработаннои ̆ тематике (проверка сохранности средств организации, обеспечение сохранности и использования оборудования и т.д.). Цель тематическои ̆ проверки – получение данных, характеризующих состояние дел по изучаемои ̆ тематике и выявление не используемых в организации резервов. Данныи ̆ способ контроля часто используется при наличии сигналов о тех или иных недостатках в хозяйственнои ̆ деятельности организаций и отдельных должностных лиц либо при необходимости специального изучения отдельных вопросов этои ̆ деятельности. Экономическии ̆ анализ – это способ контроля, позволяющии ̆ выявить влияние факторов на результаты финансово-хозяйственнои ̆ деятельности организаций. С помощью специальных приемов анализа количественно измеряется величина факторов, положительно и отрицательно влияющих на результаты

Слайд 57

деятельности предприятия. Таким образом, анализ позволяет вскрыть неиспользуемые резервы роста эффективности производства. Обследование – ознакомление с состоянием контролируемого объекта на месте. Оно организуется, например, для проверки состояния складского хозяйства, пожарнои ̆ безопасности, охраны труда и т.д. Расследование (следствие) представляет собои ̆ способ установления виновности должностных лиц в совершении тех или иных нарушений законности, связанных с присвоением собственности, бесхозяйственностью, должностными злоупотреблениями, и определения размера причиненного ими материального ущерба. Специфика этого способа контроля заключается в том, что он осуществляется только судебно-следственными органами при наличии признаков уголовно наказуемых деяний отдельных должностных лиц. На предприятии может проводиться служебное расследование, представляющее собои ̆ проверку соблюдения работниками предприятия должностных обязанностеи ̆, а также нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность. Оно проводится в случаях установления недостач, хищений, порчи материальных ценностеи ̆. Хозяйственныи ̆ спор – это способ установления соблюдения законности и обеспечения, законных прав организаций в хозяйственных взаимоотношениях. Такие споры разрешаются в арбитражных судах.

Слайд 58: Государственныи ̆ финансовыи ̆ контроль в Российскои ̆ Федерации

призван обеспечить проведение в стране единои ̆ финансовои ̆, кредитнои ̆ и денежнои ̆ политики в целях защиты ее финансовых интересов. Его осуществляют государственные и административные органы. При осуществлении своих функций органы государственного финансового контроля имеют право проводить ревизии и проверки, получать письменные и устные объяснения от должностных лиц и граждан при проведении ревизий и проверок, направлять представления и предписания по результатам проведеннои ̆ ревизии или проверки в федеральные органы государственнои ̆ власти, органы власти субъектов Российскои ̆ Федерации, а также руководителям других объектов контроля.

Слайд 59: К основным задачам государственного финансового контроля относятся:

1) контроль за образованием и использованием государственных средств РФ и ее субъектов; 2) контроль за деятельностью органов исполнительнои ̆ власти, на которые возложено практическое проведение финансовои ̆, бюджетнои ̆, кредитнои ̆, денежнои ̆, налоговои ̆ и валютнои ̆ политики; 3) проверка законности и правильности распределения финансовых средств государства и ведения бухгалтерского учета; 4) проверка эффективности и экономности расходования государственных средств; 5) проверка правильности расчета и уплаты налогов.

Слайд 60: Часть 3. Административная реформа в Российской Федерации — реформа системы государственного управления

Слайд 61: Административная реформа

Термин «административная реформа» появился в сентябре– октябре 1997 г. в Послании Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина Федеральному Собранию Российской Федерации Административная реформа понималась ее авторами «как цепь последовательных, поэтапных шагов, позволяющих внедрять новые принципы, методы, структуры без нарушения управляемости».

Слайд 62

Изменение государственного строя, произошедшее в конце прошлого века в России, должно было обязательно повлечь за собой значительные изменения структуры государственного управления. Произошедшие перемены сделали необходимым пересмотр содержания в трех сферах: исполняемые государством функции; деятельность органов, на кᴏᴛᴏᴩ ые возложено исполнение данных функций; принципы функционирования органов государственной власти. Словари трактуют слово «реформа» (от фр. La reforme – реформа) как преобразование, переустройство в способе функционирования тех или иных социальных институтов, действующих в рамках данного общества, с инициативой сверху.

Слайд 63: Выделяются три основных модели административной реформы, которые сложились в России:

Это модель ускоренного, догоняющего развития. Модель конституционной демократии. Активистская модель, ориентированная на сознательное участие в процессе преобразования властных структур интеллигенции и просвещенной бюрократии.

Слайд 64

Модель ускоренного, догоняющего развития была предложена правительством Егора Гайдара и ориентирована на западную либеральную систему государственного управления, в которой максимально минимизирована роль государства в экономике и социальной политике. Эта модель, не успев реализоваться, потерпела крах, а такие понятия как демократия, либерализм и рынок были существенно девальвированы в массовом сознании. Модель конституционной демократии была использована в конце 1990-х годов после принятия Конституции РФ (1993 года) для достижения таких целей как формирование правового государства и гражданского общества. Кризис власти 1999 года потребовал перехода к новой модели, ориентированной на укрепление вертикали власти и формирование диалога между бизнесом и правительством, между политическими партиями и общественно-политическими движениями.

Слайд 65: Разделяют пять основных этапа административной реформы в современной России:

1990—1993 годы; 1993—1999 годы; 1999—2004 годы; 2004—2010 годы; 2010 – далее

Слайд 66: Первый этап административной реформы

характеризовался конфликтом между системой государственного управления, основанной на единстве власти в централизованном унитарном государстве, и принципом разделения властей, федеративном устройстве государства на основе договора между всеми субъектами Российской Федерации. На этом этапе административные изменения осуществлялись бессистемно, шла острая борьба между различными социально-политическими силами за суверенитет России под флагом новых идеологических ценностей и выдвижением проекта экономической реформы страны на рыночной основе. По мнению Л. В. Сморгунова, этот этап осуществлялся под флагом «трех Д» — департизация, деидеологизация, десоветизация. Реализация «трех Д» предполагала переход от системы государственного управления, построенного на принципе руководящей роли одной партии к формированию беспартийной и идеологически нейтральной государственной службы.

Слайд 67

Отсутствие четко продуманной системы государственного реформирования, осуществление множества отдельных «тактических» преобразований некоторых административных звеньев, создание новых аппаратных структур привели к появлению «лоскутной» и внутренне противоречивой системы государственного управления, которая лишь усугубила хаос и дезориентацию общественной жизни в целом. Окончание первого этапа реформы связано с глубоким политическим кризисом, выразившимся в противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти и необходимости принятия новой конституции.

Слайд 68: Второй этап административной реформы

Второй этап (1993—1999 годы) можно определить как конституционную стадию административной реформы и процесс формирования правовой базы для демократического государственного управления. Принимается два базовых для административно-политического реформирования государства закона — ФЗ «Об основах государственной службы в РФ» (1995 г. ) и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (1995 г.) Президент фактически выводится из системы разделения властей и получает неограниченные полномочия не только как гарант всех прав и свобод граждан и гарант безопасности страны, но и как законодатель, имеющий право распускать парламент в случае неповиновения. Президент получает право устанавливать систему федеральных органов исполнительной власти, выдвигать кандидатуру председателя Правительства и определять перечень министерств, агентств и служб. В 1996 г. создается Управление Президента РФ по связям с общественностью, которое организует процесс предоставления информации и служит рупором Администрации.

Слайд 69: В 1999 г. страну поражает кризис системного характера, выразившийся:

в сфере экономики — гиперинфляция и промышленный застой; в сфере политики — резкий разрыв между правыми и левыми социально-политическими силами, стремление олигархов «приватизировать» власть, развал армии и неэффективность силовых служб, снижение обороноспособности страны; в социальной сфере — нарастание поляризации населения и увеличение числа граждан, находящихся на границе бедности и нищеты; обострение межэтнических, межрелигиозных и социальных конфликтов; во внешнеполитической сфере — отказ от приоритета национальных интересов, стремление любой ценой превратить Россию в часть цивилизованного западного мира, утрата геополитического влияния на страны ближнего зарубежья.

Слайд 70

В ходе социологических исследований было зафиксировано недовольство деятельностью органов государственной власти в условиях рыночной экономики и несоответствием результатов реформ «социальным ожиданиям». В течение всего периода 1990-х гг. уровень поддержки всех ветвей власти населением оставался весьма невысоким: в целом только 1-10 % выразили свое полное одобрение новым российским властям, 25-40 % — частичное одобрение, 35-50 % - действия властей не одобрили, 10-20 % - затруднились ответить Системный кризис привел к потере доверия ко всем институтам власти. Политическая и бизнес-элиты стали искать пути достижения социального консенсуса, чтобы перейти от стихии рынка и многовластия к стабильному и устойчивому развитию.

Слайд 71: Президент Б. Н. Ельцин был вынужден добровольно уйти в отставку и назначить преемником В. В. Путина. Смена лидера, определение основных направлений нового политического курса, переход к стратегии ответственности способствовали частичной консолидации общества

Слайд 72: Третий этап административной реформы

Третий этап административной реформы начинается с официального избрания в 2000 году Владимира Путина. В сентябре 2000 года была создана рабочая группа Госсовета РФ по подготовке предложений о системе реформирования органов государственной власти и управления. В конце января 2001 года президенту был представлен доклад «Путь к эффективному государству. План преобразования системы государственной власти и управления в РФ», где были сформулированы задачи и подходы к реконструкции и оптимизации системы власти, прежде всего исполнительной. При этом институт президентства рассматривался как центр принятия решений по стратегическому развитию страны, координации и согласованию всех ветвей власти. За администрацией Президента закреплялось обеспечение кадровой политики (подбор служащих для государственных должностей категории А), а также информационное обслуживание реформирования и разработка технологий антикризисного управления. В июле 2003 г. был радикально переделан Федеральный Закон 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Слайд 73: 23 июля 2003 года подписан Указ «О проведении административной реформы», в котором выделялось три ключевых направления:

разграничить полномочия между уровнями и ветвями власти; определить функциональные обязанности каждого элемента государственной бюрократии, чем и как заниматься; сократить численность государственного аппарата, повысить зарплату государственным служащим и обеспечить их профессиональную компетентность; реорганизовать правительство, обеспечить его структурную перестройку, гармонизировать соотношение функций политического руководства и правительственного контроля, упорядочить бюджетные расходы. (Новый курс должен был создать «новые правила игры» для чиновников, чтобы они были просто обречены приносить пользу государству и его гражданам).

Слайд 74

Самым важным решением этого этапа административной реформы стала реорганизация федерального управленческого аппарата, осуществляемая в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Реорганизация федеральных органов исполнительной власти выразилась в установлении трехуровневой системы управления: федеральное министерство, федеральная служба, федеральное агентство. Было резко сокращено количество министерств Министерство призвано осуществлять координацию деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств и определять общую стратегию развития отраслей. За федеральной службой закреплены специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. За федеральным агентством остаются функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору.

Слайд 75: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2006 г., предполагает возможность создания профессионального менеджмента в местном самоуправлении (на контрактной основе)

Слайд 76: Четвёртый этап административной реформы

Трагические события в Беслане вынудили Президента резко изменить систему власти в стране. 13 сентября 2004 г. Президент, открывая расширенное заседание кабинета министров, заявил о том, что система власти в стране должна быть адаптирована к работе в кризисных ситуациях и перестроена с целью укрепления страны и недопущения кризисов. Предложения Президента по дальнейшему реформированию системы государственного управления сводились к следующим позициям: введение пропорциональной системы выборов депутатов Государственной Думы; избирание высших должностных лиц (губернаторы, мэры) в субъектах Федерации региональными парламентами по представлению Президента; взаимодействие руководителей регионов с руководителями муниципальных образований должно быть направлено на помощь по формированию органов местного самоуправления; создание Общественной палаты, призванной оценивать деятельность государственных структур; повышение активности государственной бюрократии с точки зрения ее открытости, отзывчивости и восприимчивости к нуждам, потребностям и интересам народа

Слайд 77: Инициативы правительства по реформированию системы государственной власти были связаны и с использованием информационных технологий и реализацией федеральных программ «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003—2005 гг.)» и «Электронная Россия (2002—2010 гг.)»

Основополагающими принципами электронного правительства являются: информированность или повышенная осведомленность граждан о деятельности правительственных структур всех уровней; доступность управленческой информации для граждан как основных пользователей; обеспеченность участия граждан в деятельности правительства и государственной администрации посредством он- лайновых дискуссий; кристаллизация общественного мнения с целью поддержки демократических процессов и усиления обратной связи в системе власть — гражданское общество.

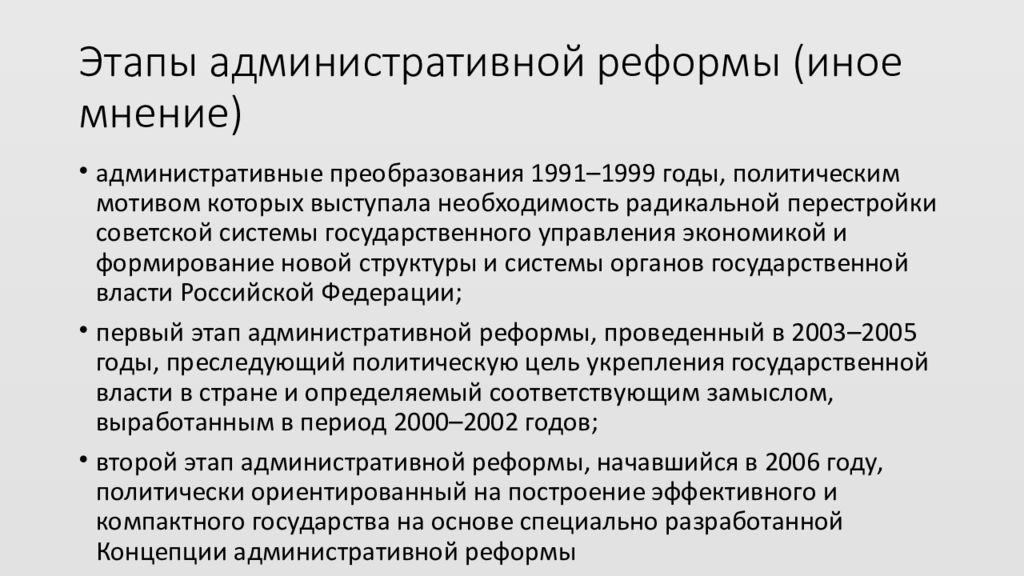

Слайд 78: Этапы административной реформы (иное мнение)

административные преобразования 1991–1999 годы, политическим мотивом которых выступала необходимость радикальной перестройки советской системы государственного управления экономикой и формирование новой структуры и системы органов государственной власти Российской Федерации; первый этап административной реформы, проведенный в 2003–2005 годы, преследующий политическую цель укрепления государственной власти в стране и определяемый соответствующим замыслом, выработанным в период 2000–2002 годов; второй этап административной реформы, начавшийся в 2006 году, политически ориентированный на построение эффективного и компактного государства на основе специально разработанной Концепции административной реформы

Слайд 79

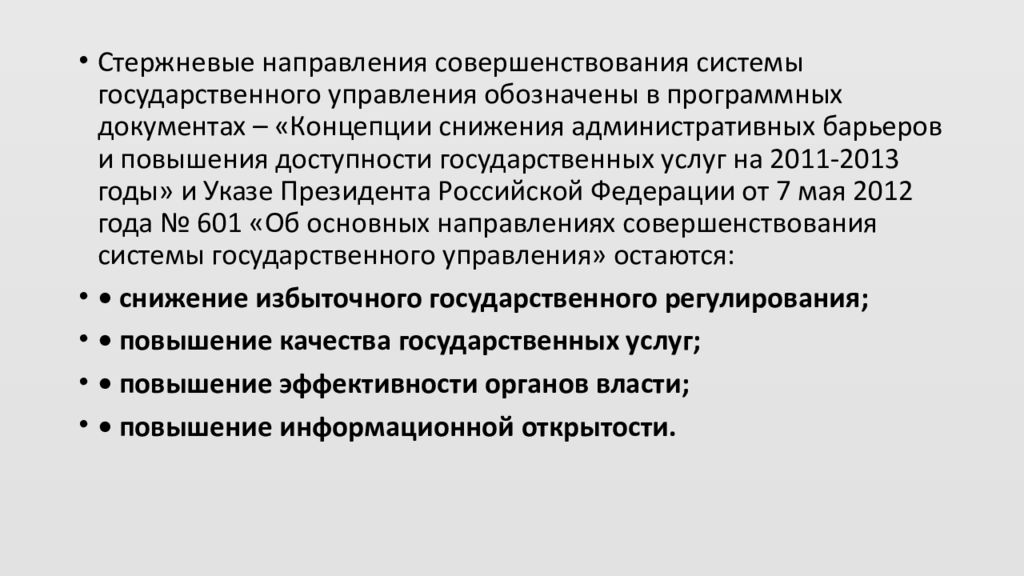

Стержневые направления совершенствования системы государственного управления обозначены в программных документах – «Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011-2013 годы» и Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» остаются: • снижение избыточного государственного регулирования; • повышение качества государственных услуг; • повышение эффективности органов власти; • повышение информационной открытости.

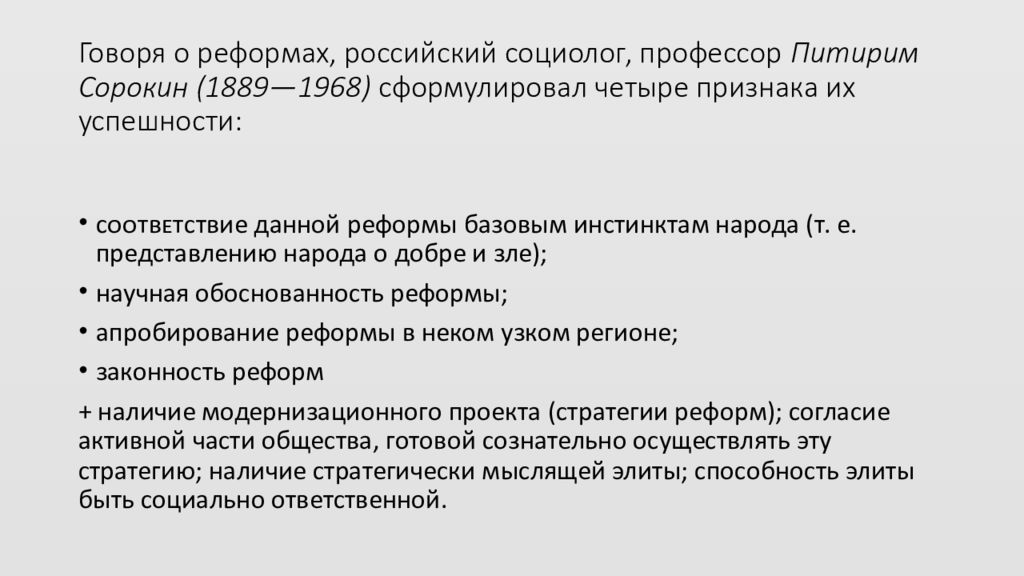

Последний слайд презентации: Региональная политика: Говоря о реформах, российский социолог, профессор Питирим Сорокин (1889—1968) сформулировал четыре признака их успешности:

ϲ ᴏᴏᴛ ʙ ᴇᴛ ствие данной реформы базовым инстинктам народа (т. е. представлению народа о добре и зле); научная обоснованность реформы; апробирование реформы в неком узком регионе; законность реформ + наличие модернизационного проекта (стратегии реформ); согласие активной части общества, готовой сознательно осуществлять эту стратегию; наличие стратегически мыслящей элиты; способность элиты быть социально ответственной.