Первый слайд презентации: Русская кухня XV-XVII вв

Выполнила: студентка 716 группы ГБПОУ «СТКИ» Городского округа Самара Елизавета Веказина Научный руководитель: учитель истории Прокопенюк О.Н.

Слайд 2: Введение

Во все времена, у каждого народа существовали свои традиции и обычаи, свои устои и уклад жизни. Часто традиции одной страны в корне отличались от другой. Не исключением является и ведение хозяйства. Главным образом кухня, которая всегда являлась визитной карточкой любого народа. По моему мнению, русская кухня занимает первое место в списке самых вкусных и разнообразных. Традиции и порядок приготовления и подачи блюд были записаны в «Домострой».

Слайд 3

«Домострой», литературный памятник 15 - 16 веков, обобщивший предшествующий опыт и регламентирующий порядок ведения дел в рамках домашнего жития. Древнерусская кухня начала складываться с 9 века и к 15 веку достигла своего расцвета. Для средневекового сознания еда - это страшно важно. Она сопровождает любое значимое событие в жизни человека. Рождение, свадьба, смерть, все это обставлено специальными обрядами и кушаньями. Этот аспект имеет особое значение, так как является неотъемлемой частью повседневной жизни любого народа.

Слайд 4

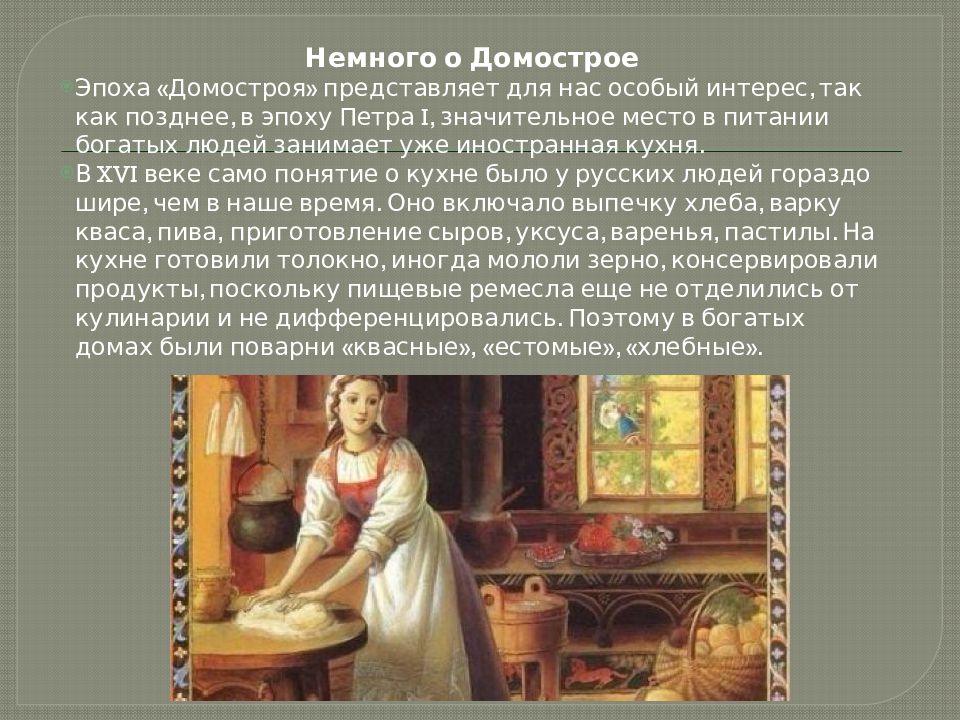

Немного о Домострое Эпоха «Домостроя» представляет для нас особый интерес, так как позднее, в эпоху Петра I, значительное место в питании богатых людей занимает уже иностранная кухня. В XVI веке само понятие о кухне было у русских людей гораздо шире, чем в наше время. Оно включало выпечку хлеба, варку кваса, пива, приготовление сыров, уксуса, варенья, пастилы. На кухне готовили толокно, иногда мололи зерно, консервировали продукты, поскольку пищевые ремесла еще не отделились от кулинарии и не дифференцировались. Поэтому в богатых домах были поварни «квасные», «естомые», «хлебные».

Слайд 5

В «Домострое» приводится много данных о свойствах пищевых продуктов, способах их получения, хранения, правилах ухода за посудой. Особое внимание обращается на необходимость тщательного мытья продуктов, хорошей их первичной и термической обработки («уварить», «упарить»), Даются советы о том, как придать пище высокие вкусовые качества и приятный внешний вид («...всякую яству хорошенько устряпати »). По «Домострою» видно, что русские стряпчие уже тогда для улучшения вкусовых свойств приготовляемых блюд широко использовали самые различные вкусовые вещества и пряности: чеснок, лук, шафран (для супов и подливок), мускатный орех (для медов), гвоздику (для медов и некоторых супов), перец. Необходимые вкусовые свойства отдельных блюд достигались также сочетанием различных продуктов. Во многие блюда (тесто, каши, щи) для этих целей добавляли маковое молоко (« забела »). В маковом молоке варили, например, икру рыбы. Из позднейших источников известно о пирогах на маковом соке, блинах с маковым творогом. В наше время стало известно, что маковое молоко, имеющее специфический вкус и богатое жирами, не содержит опиумных алкалоидов.

Слайд 6: Древнерусская кухня IX—XV вв

Кухня этого периода была зафиксирована в первой половине XVI в. в письменном памятнике «Домострой» советником царя Ивана IV Грозного Сильвестром, составившим список современных ему блюд, кулинарных изделий и напитков. Сохранившиеся от конца XVI в. трапезные книги крупнейших русских монастырей дополняют сведения о репертуаре древнерусской кухни. Представим условную классификацию тематической группы «русская кухня». Древнерусская кухня IX—XV вв

Слайд 7: Похлебки

Русская кухня располагает огромным ассортиментом супов.. Жидкие блюда русской кухни первоначально называли хлебовом, похлебками. На русском столе суп являлся блюдом первой подачи. Супы делились на две большие группы: горячие и холодные. Репня. Как считают некоторые исследователи, древнейшей горячей похлебкой является репня, которую, как видно из названия, готовили из репы.

Слайд 8

Щи. Не менее древними по своему происхождению являются щи. Среди разных видов русского « хлебова », несомненно, первое место искони занимали щи. « Первое в русском огороде и наиболее других уважаемое растение… есть капуста, ибо она составляет основание ежедневной пищи русского народа, щей или штей ». По предположению историков, это блюдо было известно на Руси задолго до ее крещения.

Слайд 9

Уха. Пожалуй, самой распространенной похлебкой после щей была уха. Уха является одним из древнейших блюд русской кухни, но на момент возникновения, оно не являлось характерным и уникальным блюдом русской кухни, каким является сейчас. Уха в отличие от современного языка имела значение «навар, похлебка» и могла быть из рыбы птицы и мяса. В связи с этим, термин «уха» требовал дополнительного определения: уха куриная, уха гороховая, уха лебяжья, уха стерляжья, уха окуневая, уха осетровая, уха судачья, уха сиговая. Уже с XV века уха всё чаще готовится из рыбы, и в конце XVII — начале XVIII века название «уха» закрепляется исключительно за рыбным блюдом. На настоящий момент уха — это уникальное рыбное блюдо русской кухни.

Слайд 10: Холодные супы

Холодных супов в русской кухне значительно меньше. Это объясняется, скорее всего, климатическими особенностями страны. Холодные похлебки исстари готовили на квасе. Тюря. Одним из первых таких блюд была тюря, которая получила очень широкое распространение в России. Вплоть до XIX века тюря была каждодневным блюдом в деревенских семьях и считалась пищей бедняков.

Слайд 11

Окрошка. Окрошка возникла на Руси более десяти столетий назад. Есть мнение, что окрошка – это лишь один из вариантов тюри, в котором такой обязательный компонент, как хлеб заменили пряными травами, нарезанными отварными овощами. С XVIII века для сытности в квас стали добавлять запеченную картошку.

Слайд 12: Каши

Каша – одно из главных и любимых блюд наших предков. Это подтверждают русские поговорки. «Без каши обед короткий»; «Каша сама себя хвалит»; «Хороша кашка, да мала чашка» и т.д. С давних пор каша традиционное русское блюдо. Появление каш относится к самым истокам русской кулинарии. Первоначально это было обрядовое, торжественное блюдо, употребляемое на праздниках и пирах. В XII веке слово «каша» даже было синонимом слова «пир». У Даля «каша - обед после свадьбы у молодых». Существовало выражение «кашу чинить» т.е. устраивать свадебный пир. Считается, что первыми появились зеленая (ржаная), овсяная, полбяная каши. В прошлом каши ели почти ежедневно. Кутья. Особенно была распространена кутья из недробленых зерен пшеницы, ячменя. Ее готовили для поминок, раздавали при похоронах.

Слайд 13: Мучные изделия

Блины. Одно из самых древних русских блюд – блины. Исследователи считают, что слово «блин» искаженное от древнерусского « млинъ », глагола «молоть». Блины были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов. Самые разнообразные поверья и традиции связаны у русских людей с блинами: блины были обязательным блюдом на поминках, ими же кормили роженицу во время родов. С языческих времен сохранился у нас обычай на Масленицу печь блины. Некогда это был жертвенный хлеб, дар богу Перуну и другим языческим богам.

Слайд 14

Оладьи. В старину оладьи имели большое количество различных названий: аладьи, оланки, олажки, олашки, оладейки, оладки, алябыши, олябыши. Все эти названия могли различаться в разных регионах России, но корень они всегда имели один. Скорее всего, он произошел от имени старинной языческой славянской богини Лады, которая олицетворяла собой весну, любовь и красоту. Во время Масленницы этого продолжительного зимне-весеннего праздника был особо торжественный день, который, чаще всего, приходился на среду и назывался лакомками. Это как раз та самая старая добрая традиция, согласно которой тещи готовили блины и угощали ими своих зятьев. Об этом в нашей стране знает каждый.

Слайд 15: Мясо

Потребление мяса долгое время было ограничено сравнительно слабым развитием животноводства, недостатком средств у большинства населения и постами, которые составляли около половины дней в году. Однако мясо – традиционная для русских еда. В обработке мясных продуктов был накоплен богатый опыт: засолка, копчение, вяление, использование жира, крови и т.д. В связи с тем, что большую часть года составляли постные дни мясо вялили, коптили, солили для того чтобы сохранить впрок. Ветчина. Это слово исконно русское и отсутствует в других языках. Происходит от древнерусского « ветъшина » от « ветъшити » - делать давним, старым. Ветчиной называли мясо копченого окорока, предназначавшегося для длительного хранения. Ветчину использовали для приготовления различных блюд, например, щи с ветчиной.

Слайд 16

Холодец. На Руси в царских и богатых домах готовили холодцы на следующий день после обильных застолий. Все остатки пира крошили, разбавляли бульоном, кипятили, разливали по судкам и ставили на холод. Поначалу такие блюда были неаппетитными и отдавали холодцы прислуге. Французы взяли за основу рецепт русского холодца, облагородили его, добавив овощи и вареные яйца, сделали настоящим царским блюдом.

Слайд 17: Напитки

Мед. В этот период сложилось также большинство русских национальных напитков, основным из которых был мед. Одним из древнейших занятий славян являлось бортничество, добыча меда диких пчел. В их речи слово « мед » употреблялось в двух значениях. О широком распространении в старину меда как хмельного напитка свидетельствует богатство его сортов: мед сладкий, мед чистый, мед цеженый, мед пресный, мед белый, мед красный, мед обарный, мед вареный, мед приварной, мед переварной, мед ставленый, мед сыченый, мед малиновый, мед яблочный и т.д. Разбавленный водой мёд назывался сытой.

Слайд 18

Квас. В.И. Даль в своем « Толковом словаре » так определяет слово квас – «русский напиток». Квас пьют на Руси с незапамятных времен.. В царской России квас стал поистине всенародным напитком, не знающим классовых границ. Его с удовольствием пили представители всех сословий, а привилегированные классы общества зачастую предпочитали его заморским винам. Но с течением времени этот напиток стали считать не модным и его стали употреблять в основном крестьяне. О популярности этого напитка говорит огромное количество его сортов: квас березовый, квас ядреный, квас медвяный, квас ягодный, квас репный и т.д.

Изменения в пище были связаны с социально-экономическими изменениями, непосредственно с переменами в хозяйственной деятельности населения, особенно в связи с освоением новых территорий, в частности, в связи с введением новых культур, с развитием или затуханием той или иной отрасли хозяйства, а также с расширением общественного разделения труда и интенсификацией обмена. В этот период к России были присоединены ханства Казанское и Астраханское, Башкирия и Сибирь, что обусловило влияние на русскую кухню кухни тюркских народов. Именно тогда в русскую кухню вошли блюда из пресного теста типа лапши или пельменей, она обогатилась такими восточными пряностями, как корица, перец, шафран и многие другие. На русском столе появились новые фрукты: курага, урюк, инжир, изюм, хурма, лимоны. Тогда же в Россию впервые был завезен чай. В это время стал поступать в Россию и тростниковый сахар, благодаря чему появились и совершенно привычные для нас сегодня варенья, конфеты, цукаты и другие сладости. В целом, кухня этого периода остается традиционной. Но появилось много новых заимствованных в основном из восточной кухни блюд.

Слайд 21: Заключение

Русская национальная кухня прошла длительный период становления и развития. С течением времени она изменялась, появлялись новые виды продуктов, заимствовались разные блюда у других народов, резко обозначались различия между кухнями разных сословий и классов, появлялась мода на те или иные блюда. И несмотря на все это, старинная русская кулинария осталась глубоко традиционной. «Народные традиции, благодаря органически присущим им свойствам стабильности и изменчивости, продолжают сохраняться в постоянно меняющихся условиях, передаваясь из поколения в поколение либо в неизменном их виде, либо все в новых и новых вариантах, приспособленных к действительности». Недаром Россия ассоциируется у иностранцев со щами, борщом, пирогами, квасом. Эти блюда пришли к нам из глубокой старины и остались любимыми блюдами русского народа.