Первый слайд презентации: Сибирская язва»

Слайд 2: Сибирская язва (антракс)

Зоонозная антропургическая инфекционная болезнь с контактным механизмом передачи возбудителя, проявляется в виде поражения наружных кожных покровов, лихорадки, интоксикации, сепсиса

Слайд 4: Этиология:

Возбудитель сибирской язвы – Bac. Anthracis семейству Bacillaceae, роду Bacillus. Различают вегетативную (собственно сибиреязвенная палочка) и споровую формы. В организме теплокровных животных и человека вегетативная форма образует капсулу. Во внешней среде при доступе кислорода воздуха сибиреязвенная палочка образует спору – устойчивую форму сохранения микроба. Bac. anthracis – крупная (1-1,3 х 6-10мкм.) неподвижная палочка с обрубленными концами, окрашивается всеми анилиновыми красками, относится к Гр (+). Бациллы располагаются поодиночке или соединены в короткие цепочки. В мазках из чистых культур палочки располагаются в виде длинных цепочек.

Слайд 5: Этиология:

Вегетативная форма малоустойчива: при 55 0 гибнет через 40 мин., при 60 0 через 15 мин, при кипячении мгновенно, обычные дез. р-ры убивают в течении неск. мин. в невскрытых трупах гибнут через 2-7 сут. в желудочном соке животных при температуре 38оС – в течение 30 минут, прямой солнечный свет и обычные дезинфицирующие средства (креолин, формалин, 6% раствор пергидроля с моющим средством) легко убивают палочку. К низким температурам (до минус 110оС) проявляет устойчивость.

Слайд 6: Этиология:

Споры чрезвычайно устойчивы: прямой солнечный свет и обычные дезинфицирующие растворы (сулема 1:1000, карболовая кислота 5%, хлорамин 5-10%) убивают споры в течение длительного срока, обычно исчисляющегося часами и даже сутками. Споры гибнут в сухом жару при 120-140оС лишь в течение 2-3 часов, в автоклаве при 120оС – в течение 5-10 минут, при кипячении в 2% мыльно-содовом растворе – в течение 60 минут, при температуре 400оС – в течение 30-40 секунд. Замораживание в жидком азоте (минус 190о) не нарушает их жизнеспособности. Споры отличаются необычайной устойчивостью во внешней среде, большей, чем всех известных патогенных микроорганизмов и является основной формой микроба при заражении людей и животных.

Слайд 7

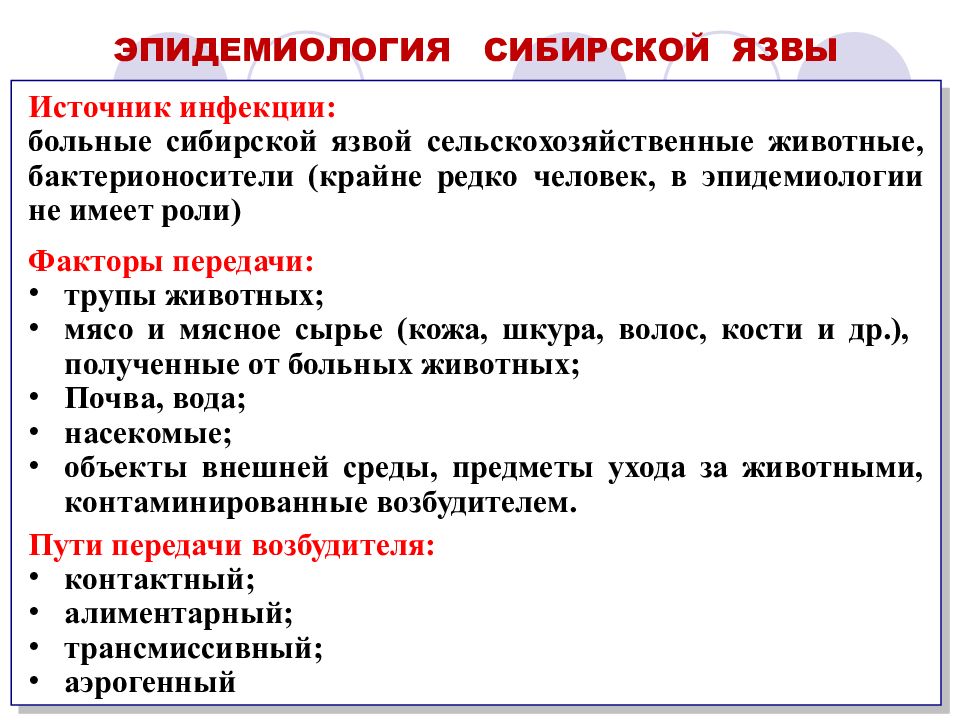

Источник инфекции: больные сибирской язвой сельскохозяйственные животные, бактерионосители (крайне редко человек, в эпидемиологии не имеет роли) Факторы передачи: трупы животных; мясо и мясное сырье (кожа, шкура, волос, кости и др.), полученные от больных животных; Почва, вода; насекомые; объекты внешней среды, предметы ухода за животными, контаминированные возбудителем. Пути передачи возбудителя: контактный; алиментарный; трансмиссивный; аэрогенный ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Слайд 9

Несоблюдение элементарных санитарных правил убоя и реализации сельскохозяйственных животных. Часто убой больных сибирской язвой животных проводится без предварительного ветеринарного осмотра, торговля мясом и другими продуктами животноводства без должного ветеринарного контроля. Низкая санитарная культура населения, недостаточный уровень знаний в области эпидемиологии и профилактики сибирской язвы. Отсутствие иммунного фона к возбудителю сибирской язвы у людей. Основными причинами заболевания людей сибирской язвой являются:

Слайд 10

наличие обсемененных почв, водоемов и окружающей среды возбудителем сибирской язвы; несвоевременная вакцинация сельскохозяйственных животных в установленные сроки, неполный охват иммунизацией; низкое качество вакцины в результате нарушения «холодовой цепи»; Основными причинами заболевания сельско- хозяйственных животных являются:

369 18 450 112 3 258 13 Всего: 1241 1,5% 36,2% 9% 1,04% 30% 0,2% 20,8% 11

Слайд 13: Заболеваемости людей сибирской язвой в Кыргызской Республике за 1976-2012 годы

Слайд 15: Доля мужчин и женщин в возрастной структуре сибирской язвы в республике (за 1991-2013гг.)

15

Слайд 17: Патогенез :

Входные ворота – кожа, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и ЖКТ Спора регионарные лимфоузлы прорастает в вегетативную форму, способную к токсинообразованию Захват макрофагами и развитие серозно – геморрагического воспаления Обладает тропизмом к коже (99%)

Слайд 18: Патогенез :

На коже: макула через 4-6 ч. папула, через 12-14 ч. везикула с серозным или геморрагическим содержимым (сопровождается зудом) везикула вскрывается с образованием язвы с геморрагическо –некротическим дном При аэрогенном заражении споры на эпителии не прорастсют, захватываясь макрофагами, переносятся в регионарные лимфоузлы (медиастенальные, паратрахеальные, парабронхиальные) вызывают серозно – геморрагическое воспаление, деструкцию с переходом в сепсис При алиментарном заражении на всем протяжении ЖКТ вызывает серозно – геморрагическое воспаление с поражением мезентериальных лимфоузлов и прорыв в ток крови В результате токсинемии быстро наступает ИТШ, приводящий к летальному исходу

Слайд 19: Классификация:

Локализованная (кожная) Карбункулезная Буллезная Эдематозная Эризипелоидная Генерализованная или септическая (легочная, кишечная, редко - менингоэнцефалит)

Слайд 20: Критерии тяжести:

Легкая форма – незначительный отек, отсутствие тенденции к быстрому увеличению размеров некроза кожи, маловыраженная интоксикация Среднетяжелая и тяжелая – выраженная наклонность отека и зоны некроза к увеличению, с обильным отделяемым и выраженной интоксикацией

Слайд 21: Клиника:

Инкубационный период – от нескольких часов до 14 дней, чаще 2 – 3 дня Язва с темным, б/б дном, окруженная воспалительным валиком, с развитием отека клетчатки, отделямое язвы серозное или геморрагическое, вокруг язвы развиваются «дочерние везикулы»,которые через 1-2 дня вскрываются увеличивая размеры. Выражены симптомы интоксикации(лихорадка, головная боль, наруш. аппетита, растр – во сна) Лимфаденит, держится до 2-4 нед. Через 2-2,5 нед. образуется струп темного цвета

Слайд 25: Буллезная форма:

встречается редко и характеризуется развитием в зоне входных ворот возбудителя значительного по размерам пузыря, заполненного серозным или кровянистым содержимым, в котором выявляются бациллы сибирской язвы. Коагуляционный некроз захватывает глубокие слои. При обратном развитии пузырь сморщивается, опадает и сливается с подлежащей зоной некроза.

Слайд 27: Эдематозная форма:

встречается редко При этой форме развиваются значительные по размерам отеки при небольших карбункулах. Обычно встречается при локализации карбункула в области нижнего или верхнего века, скуловой дуги. Вначале появляется зудящее пятнышко, а затем на первый план выступает отек, который охватывает голову, шею, грудную клетку и верхние конечности, спускаясь иногда до паховых складок. Обратное развитие происходит, как и при карбункулезной разновидности.

Слайд 28: Рожистоподобная (эризипелоидная) форма :

встречается редко при этом пузырьки с прозрачной жидкостью на месте входных ворот инфекции с яркой отграниченной гиперемией, что напоминает рожистое воспаление. Летальность при кожной форме не превышает 2 – 3%.

Слайд 29: Септическая форма:

Во многом клиника сепсиса зависит от преимущественного поражения того или иного органа или ткани при гематогенном заносе возбудителя. Инкубационный период непродолжительный и составляет 2 – 3 сут. Отмечается типичная для сепсиса температурная кривая с ознобами, потоотделением, тахикардией, головной болью, слабостью, повторной рвотой.

Слайд 30: Легочная форма:

При легочной форме состояние больного продолжает ухудшаться, появляется одышка, цианоз, боли при дыхании, хрипы и притупление перкуторного звука, появляется кашель с ржавой и кровянистой мокротой. Развивается токсический шок, заканчивающийся смертью больного.

Слайд 31: Кишечная форма:

Кишечная форма возникает редко, у больных наблюдаются боли в животе, обычно режущего характера, жидкий кровянистый стул, рвота, возможен перитонит в связи с некрозом кишечной стенки

Слайд 32

Больные при генерализованной форме долгое время сохраняют сознание, за исключением случаев развития серозно – геморрагического менингоэнцефалита, менингеальных проявлений, комы. Заболевание протекает очень тяжело с развитием септического шока, глубоких нарушений гемодинамики, гипоксии, отека и набухания вещества головного мозга. Эти осложнения являются причиной летального исхода, наступающего на 3 – 5 день болезни. Летальность при генерализованной форме приближается к 100%.

Слайд 33: Дифференциальная диагностика:

Кожную форму 1) Банальный фурункул, карбункул – хар-ся резкой болезненностью, отечность выражена слабо, кожа красная, отсутствует струп, выделение гноя 2) Рожа – резкая граница пораженного участка от здорового с «валиком» по периферии зоны поражения, краснота, местная чувствительность и болезненность в воспаленных участках 3) Воспаление в месте укуса насекомых – быстрое развитие отека, сильный зуд, жжение, резкая болезненность 4) Кожная форма чумы – резкая болезненность, отсутствие отека, 2 –х цветная зона воспаления, выраженный токсикоз

Слайд 34: Дифференциальная диагностика:

Поражение легких с легочной формой чумы, пневмониями и бронхопневмониями другой этиологии Поражение кишечника с отравлениями различными химическими и пищевыми продуктами, дизентерией, инвагинацией и перфорацией кишечника, острым панкреатитом, заворотом кишок, мезентериальным тромбозом

Слайд 35

Диагностика: При кожной форме исследуют: содержимое везикул, карбункулов, отделяемое язв, струп. При септической форме: кровь, мокрота, испражнения, моча, рвотные массы. У трупа: части пораженных органов, тканей, обязательно - кровь и селезенку.

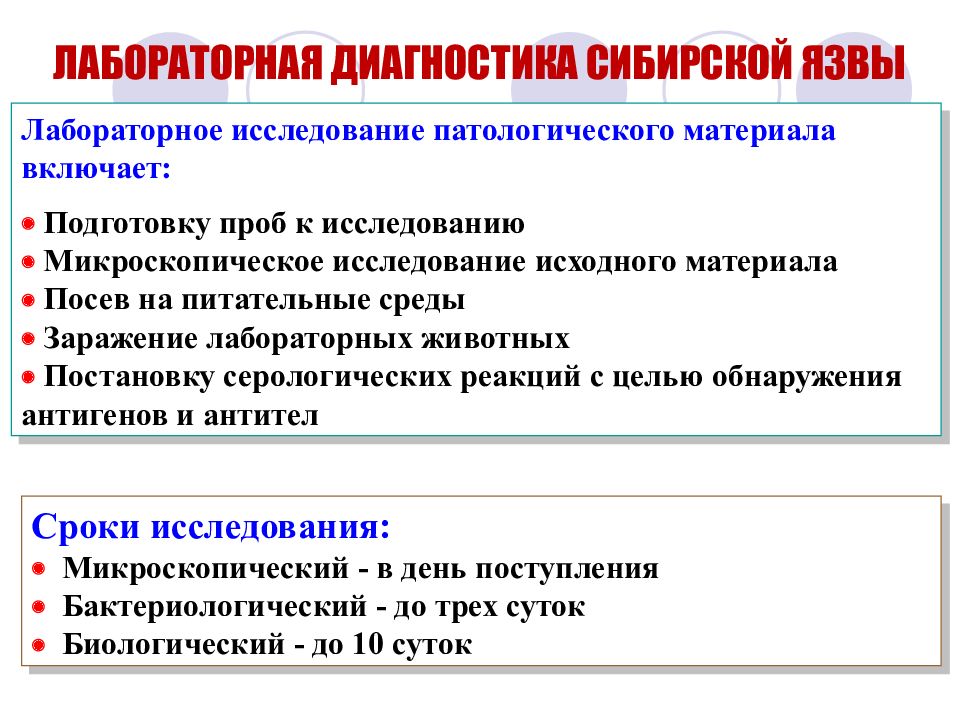

Слайд 36

Лабораторное исследование патологического материала включает: Подготовку проб к исследованию Микроскопическое исследование исходного материала Посев на питательные среды Заражение лабораторных животных Постановку серологических реакций с целью обнаружения антигенов и антител ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ Сроки исследования: Микроскопический - в день поступления Бактериологический - до трех суток Биологический - до 10 суток

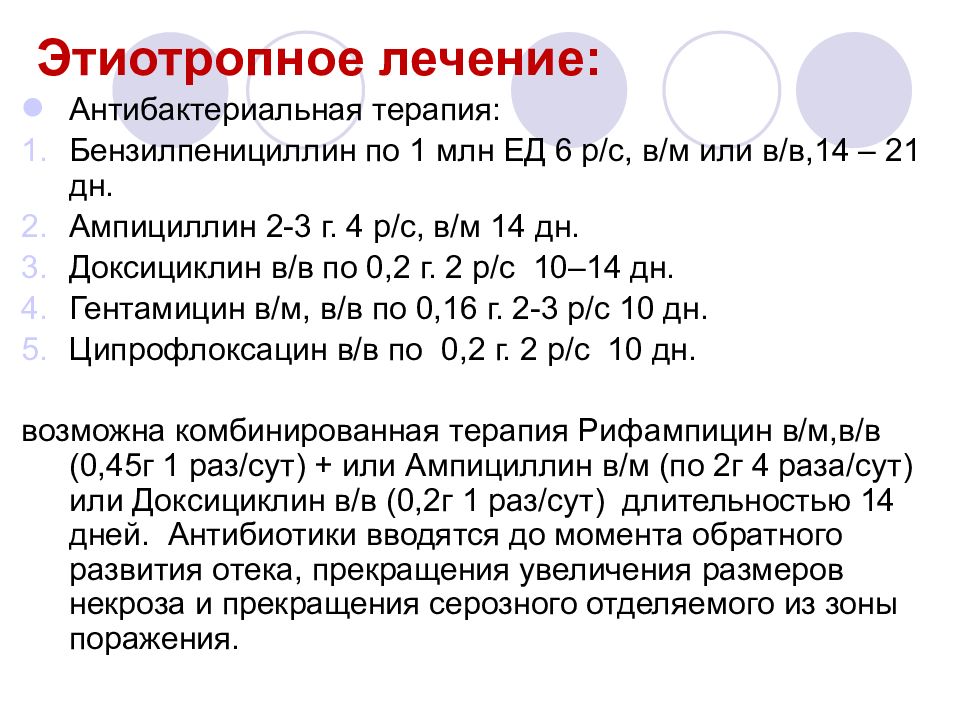

Слайд 37: Этиотропное лечение:

Антибактериальная терапия: Бензилпенициллин по 1 млн ЕД 6 р/с, в/м или в/в,14 – 21 дн. Ампициллин 2-3 г. 4 р/с, в/м 14 дн. Доксициклин в/в по 0,2 г. 2 р/с 10–14 дн. Гентамицин в/м, в/в по 0,16 г. 2-3 р/с 10 дн. Ципрофлоксацин в/в по 0,2 г. 2 р/с 10 дн. возможна комбинированная терапия Рифампицин в/м,в/в (0,45г 1 раз/сут) + или Ампициллин в/м (по 2г 4 раза/сут) или Доксициклин в/в (0,2г 1 раз/сут) длительностью 14 дней. Антибиотики вводятся до момента обратного развития отека, прекращения увеличения размеров некроза и прекращения серозного отделяемого из зоны поражения.

Слайд 38: Специфическое лечение:

противосибиреязвенный иммуноглобулин при легкой форме – 20 мл. среднетяжелой форме – 40-60 мл. при тяжелой – 80-100 мл.

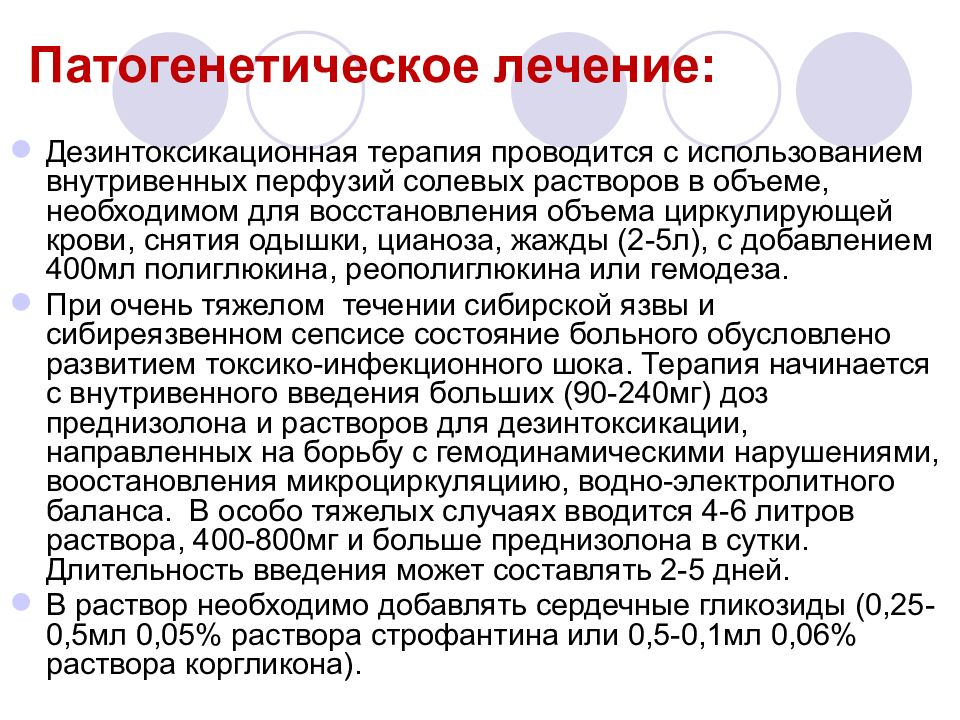

Слайд 39: Патогенетическое лечение:

Дезинтоксикационная терапия проводится с использованием внутривенных перфузий солевых растворов в объеме, необходимом для восстановления объема циркулирующей крови, снятия одышки, цианоза, жажды (2-5л), с добавлением 400мл полиглюкина, реополиглюкина или гемодеза. При очень тяжелом течении сибирской язвы и сибиреязвенном сепсисе состояние больного обусловлено развитием токсико-инфекционного шока. Терапия начинается с внутривенного введения больших (90-240мг) доз преднизолона и растворов для дезинтоксикации, направленных на борьбу с гемодинамическими нарушениями, воостановления микроциркуляциию, водно-электролитного баланса. В особо тяжелых случаях вводится 4-6 литров раствора, 400-800мг и больше преднизолона в сутки. Длительность введения может составлять 2-5 дней. В раствор необходимо добавлять сердечные гликозиды (0,25-0,5мл 0,05% раствора строфантина или 0,5-0,1мл 0,06% раствора коргликона).

Последний слайд презентации: Сибирская язва»

Условия выписки из стационара: Выписку выздоравливающих пациентов при кожной форме сибирской язвы осуществляют после отторжения струпа и формирования рубца. Пациентов, перенесших генерализованные формы болезни, выписывают после полного клинического выздоровления и двукратного отрицательного результата бактериологических исследований, проводимых с интервалом 5 дней. Диспансеризация не регламентирована.