Первый слайд презентации: Микробиология сибирской язвы и иерсиниозов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 Частная микробиология Для студентов ОмГМА

Слайд 2: Цель занятия:

Ознакомить студентов с возбудителями особо опасных, природноочаговых антропозоонозных инфекций и современными методами их микробиологической диагностики.

Слайд 3: Микробиология иерсиниозов

Семейство Enterobacteriaceae Род Yersiniae Род включает 11 видов. В патологии человека основное значение имеют 3 вида: Y. pestis - вызывает чуму, Y. pseudotuberculesis - псевдотуберкулез, Y. enterocolitica - (кишечный) иерсиниоз, Ряд видов - непатогенные или условно – патогенные иерсинии для человека.

Слайд 5: Чума

Чума (возбудитель Y. pestis ) – острая инфекционная природнооча говая болезнь, относящаяся к группе карантийных (конвенционных) инфекций, характеризующаяся тяжёлой интоксикацией, лихорадкой, поражением кожи, лимфатических узлов лёгких, сепсисом и высокой летальностью.

Слайд 6: Чума

Возбудитель открыт в 1894г. А.Иерсеном совместно с С.Китасато. Известно 3 пандемии чумы: Первая пандепия «юстинианова чума» - VI век (Ближний Восток, Европа) - вызвала гибель 100 млн человек; Вторая пандемия «чёрная смерть» - XIV век (занесена в 1348 г. из Азии в Европу) - вызвала гибель более 50 млн. человек; Третья пандемия – XIX век (началась в 1894 г. в Кантоне и Гонконге, охватывала только портовые города.

Слайд 7: Чума

Природные очаги чумы существуют на всех континентах кроме Австралии и Антарктиды. Регистрируются ежегодно до несколько сотен случаев В России очаги в регионах Закавказья, Поволжья.

Слайд 8: Чума

Резервуар возбудителя – дикие синантропные и домашние животные (около 300 видов) Основные носители – грызуны (сурки суслики, полёвки, крысы, зайцы и др.), у которых чума в зимней спячке протекает в хронической латентной форме. Они являются источником инфекции в межэпидемический период. Обнаруживается в географических зонах между 35 0 северной широты и 35 0 южной широты, где источники и хранители возбудителя – домовые виды крыс и мышей, от которых заражаются домашние животные.

Слайд 9: Чума

Специфический переносчик возбудителя – блохи Человек в очагах заражается: трансмиссивно – через укусы инфицированных блох; контактным путём – при разделке шкур, мяса; алиментарным путём – с заражёнными продуктами; аэрогенным путём – от больных легочной формой. Восприимчивость людей к чуме очень высока. Индекс контагиозности приближается к единице.

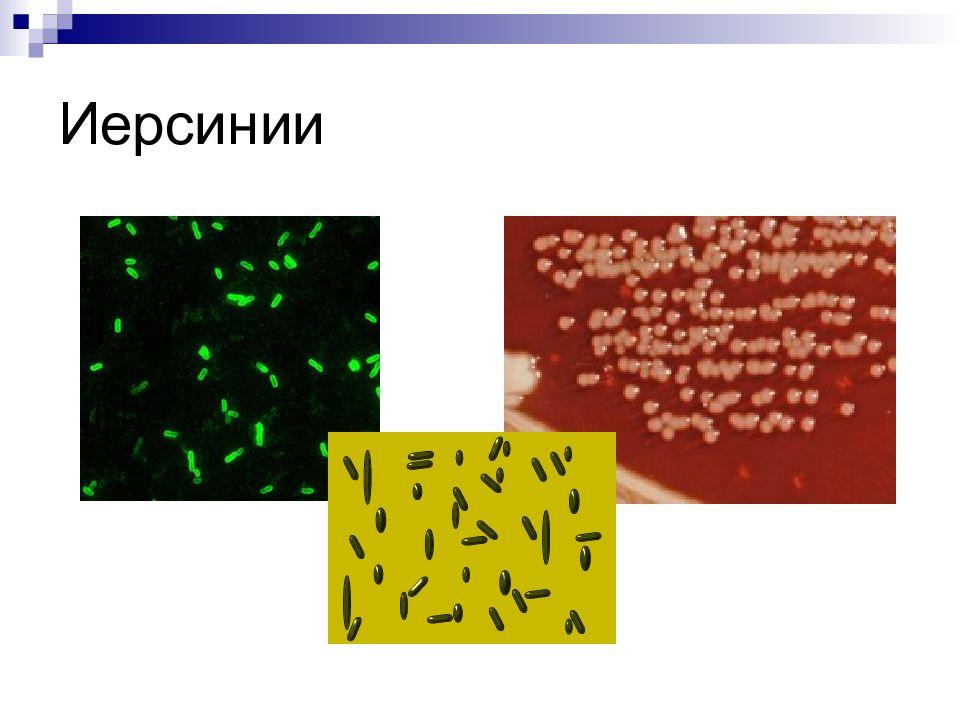

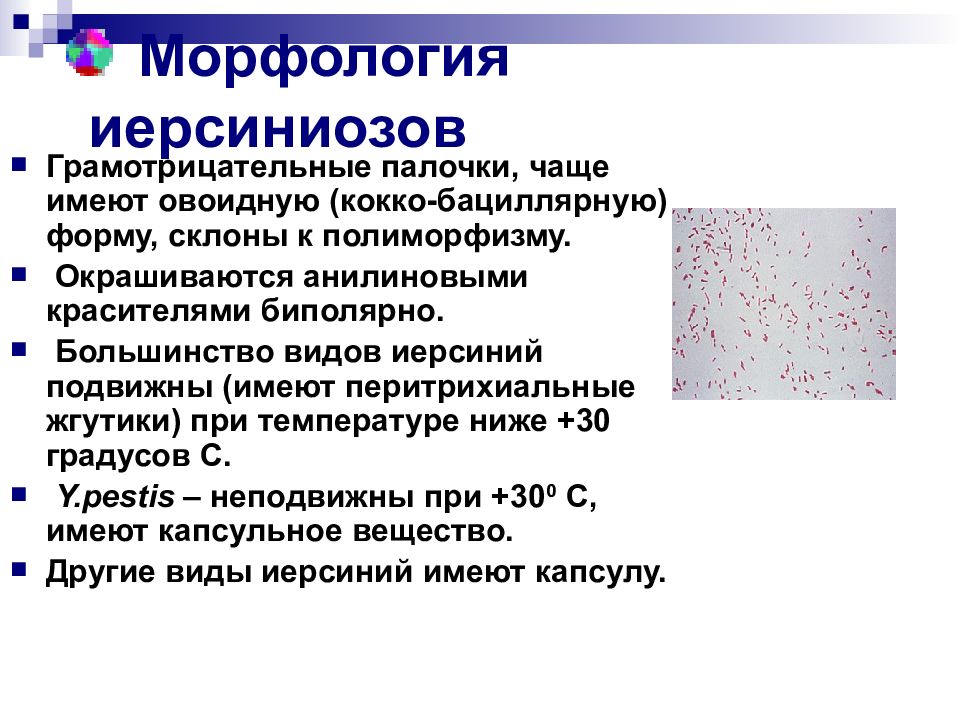

Слайд 10: Морфология иерсиниозов

Грамотрицательные палочки, чаще имеют овоидную (кокко-бациллярную) форму, склоны к полиморфизму. Окрашиваются анилиновыми красителями биполярно. Большинство видов иерсиний подвижны (имеют перитрихиальные жгутики) при температуре ниже +30 градусов С. Y. pestis – неподвижны при +30 0 С, имеют капсульное вещество. Другие виды иерсиний имеют капсулу.

Слайд 11: Культуральные и биохимические свойства иерсиниозов

Факультативные анаэробы. Температурный оптимум от +25 до + 28 градусов С, pH - близкая к нейтральной. Хорошо культивируются на простых питательных средах. Ферментируют большинство углеводов без образования газа. Иерсинии способны менять свой метаболизм в зависимости от температуры и размножаться при низких температурах ( психрофильные свойства ). Вирулентные штаммы образуют шероховатые ( R ) колонии, переходные ( RS ) и сероватые слизистые гладкие ( S ) формы.

Слайд 13: Культуральные и биохимические свойства Y. pestis

Стадии роста Y. pestis на плотных питательных средах (СБТС, Туманского, Серова, Эндо, Мак-Конки, МПА): I стадия «битого стекла» – через 8-12 часов II стадия «кружевных платочков» - через 18-20 часов III стадия «ромашки» - через 24 – 48 часов На жидких питательных средах (МПБ) образуют плёнку, от которой спускаются вниз нити «сталактиты», на дне – хлопьевидный осадок.

Слайд 14: Антигенная структура и факторы патогенности Y. pestis

Y. pestis обладает антигенной структурой: О- Ag - термостабильный (имеют общие Ag с эритроцитами О - группы крови человека) Н- Ag - термолабильный F1-Ag – протективный продуцируется при температуре 37 градусов, препятствует поглощению микроба фагоцитами, детерминируется – pFra -плазмидой V-Ag (пептид) и W-Ag (внеклеточный полипротеин) обеспечивают способность бактерий сохраняться в фагоцитах

Слайд 15: Антигенная структура и факторы патогенности Y. pestis

Y. pestis с интезирует ферменты : Плазмокоагулазу Фибринолизин Гемолизин Лецитиназу РНК-зу Пестицин

Слайд 16: Антигенная структура и факторы патогенности Y. pestis

Y. pestis обладает тремя плазмидами: р Pst – детерминирует синтез фибринолизина и плазмокоагулазы pCad - детерминирует синтез V-Ag и W-Ag pFra – детерминирует синтез F1-Ag, препятствует поглощению микроба фагоцитами

Слайд 17: Биохимические свойства Y. pestis,

Необходимые для идентификации: Не разжижает желатин Не расщепляет мочевину Не ферментируют рамнозу и сахарозу Ферментирует декстрин По отношению к утилизации глицерина подразделяется на хемовары

Слайд 18: Клинические формы чумы

Зависят от пути заражения: При контактном пути: 1. КОЖНАЯ форма: Первичная бубонная – заражение через кожу Генерализованная – при утрате лимфоузлом барьерной функции Вторичная бубонная форма Гематогенный занос микробов в лёгкие может привести к Вторично-легочной форме

Слайд 19: Клинические формы чумы

При воздушно-капельном заражении: 3. Первично-легочная форма При алиментарном заражении: 4. Кишечная форма

Слайд 20: Иммунитет ( Y. pestis )

Иммунитет различный по длительности и напряжённости. В основном клеточный (макрофагальный) Отмечаются повторные заражения

Слайд 21: Специфическая профилактика

Применяется в очагах чумы. Используется живая ослабленная вакцина из штамма EV. Имеется сухая таблетированная вакцина для перорального применения. Для оценки иммунитета к чуме (естественного постинфекционного и вакцинального) может применяться внутрикожная аллергическая проба с пестином.

Слайд 23: Псевдотуберкулёз

Псевдотуберкулёз (возбудитель - Y. pseudotuberculesis ) – инфекционное заболевание, характеризующееся полиморфностью клинической картины с поражением мезентериальных лимфоузлов, затяжным течением, аллергизацией организма с развитием ГЗТ.

Слайд 24: Псевдотуберкулёз

Возбудитель - Y. pseudotuberculesis впервые описан в 1883г. Л.Маляссе и В.Виньялем. Резервуар возбудителя в природе – многие виды млекопитающих, птицы, грызуны, вода, почва. Пути передачи – водный, алиментарный Факторы передачи – вода и овощи. Заражение человека от больного или носителя – не происходит.

Слайд 25: Псевдотуберкулёз

Болезнь распространена повсеместно Возникает в виде спорадических и эпидемических вспышек Характерна сезонность: февраль – март. На Дальнем Востоке протекает в виде эпидемических вспышек в генерализованной форме под названием Дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка.

Слайд 26: Кишечный иерсиниоз

Кишечный иерсиниоз (возбудитель - Y. enterocolitica ) - инфекционное заболевание с поражением тонкого и толстого кишечника и развитием мезентериального лимфоденита

Слайд 27: Кишечный иерсиниоз

Возбудитель - Y. enterocolitica описан Дж. Шлейфстейном и М.Калеманом в 1939г. Заболевание стало широко распространяться с конца 1960 годов Антропозооноз Выявляется во всех странах Возникает в виде групповых, семейных и внутрибольничных вспышек Резервуар в природе – почва, вода, растения. Резервуар и источник инфекции – домашние животные и птицы. Основные пути передачи – водный и алиментарный (через воду, молоко, овощи) Может передаваться от человека к человеку

Слайд 28: Лабораторная диагностика чумы

ИМ Экспресс-методы: - РИФ - ИФА - ПЦР - Латекс-агглютинация - Ко-агглютинация - РТП – Реакция термопреципитации по Асколи для выявления соматического антигена МПБ МПА СБТС, Эндо Туманского Серова Мак-Конки 28 0 С / 24 - 48час R, S, RS - формы I ст. «битого стекла», (10 – 12 час) II ст. «кружевных платочков» (18-20 час) III ст. «ромашки» (24-48 час) МПА Чистая культура Биопроба: На мышах, морских свинках или кроликах Мазки-отпечатки из органов погибших животных На предметные стёкла На питательные среды МПА МПБ СБТС, Эндо Серова Туманского Мак-Конки РИФ, ПЦР, ИФА, Ферментативная активность: лецитиназа (+) гемолиз (+) фосфотаза (-) плазмокоагулаза (+) оксидаза (+) Каталаза (+): Биохимическая активность: сахароза (-), глюкоза (+), мальтоза (+), рамноза ( - ), мочевина (- ) индол (-), эскулин и декстрин (+) подвижность при 28 град ( - ). VP ( - ). 5%КА ФФФ натрия Н 2 О 2 Чув к А/б ЖМСА Чув к фагу Серологические методы на Ag – РА, РНГА Защелачивание 0.5%NaCl и 40% KOH Забуфер. Физр-р Грам-пал

Слайд 30: Определение чувствительности к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков

Слайд 32: Сибирская язва

Возбудитель сибирской язвы - Bacillus anthracis Семейство Bacillaceae (бациллы) Род Bacillus

Слайд 33: Сибирская язва. Морфология

Крупная грамположительная палочка, с закругленными или чаще с обрубленными концами. На средах возбудитель образует длинные цепочки в виде “ бамбуковой трости ” (с утолщениями на концах и сочленениями клеток). В отличие от других бацилл – неподвижна Хорошо окрашивается анилиновыми красителями. В клинических материалах расположены парами или в виде коротких цепочек, окруженных общей капсулой Капсула образуется только в организме человека и животных или на специальных средах с кровью, сывороткой крови.

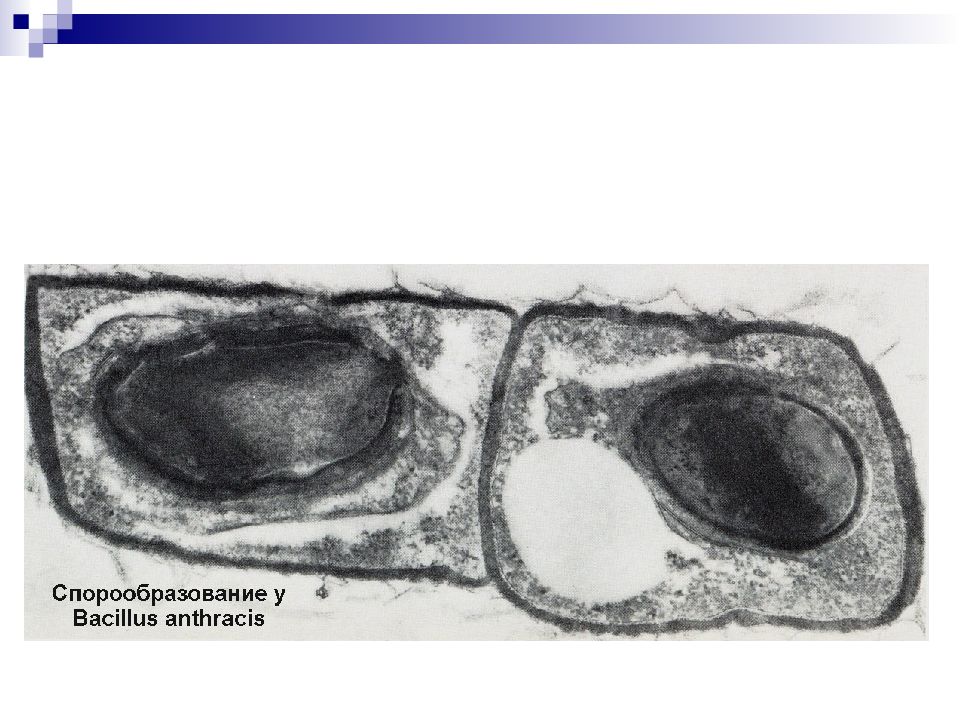

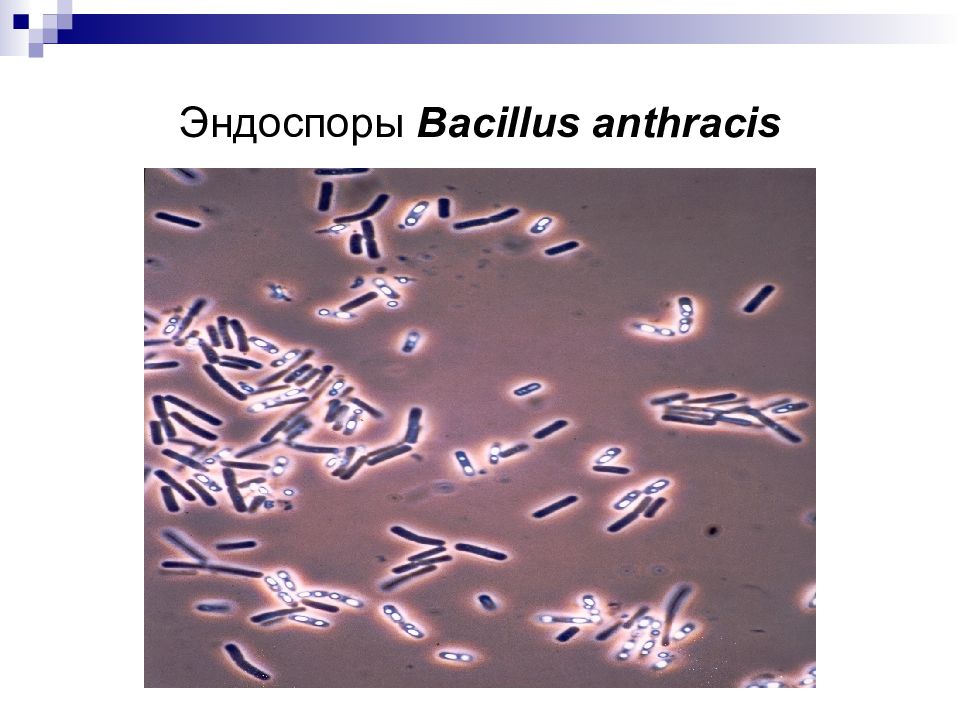

Слайд 36: Сибирская язва. Морфология

Возбудитель сибирской язвы образует эндоспоры, которые располагаются центрально, их диаметр не превышает диаметра бактериальной клетки. Споры образуются только вне организма, при наличии (доступе) кислорода и определенной температуре (от +12 до +43о С, оптимум при 30-35о С). Споры проявляют очень высокую устойчивость во внешней среде (десятилетия). Сибирская язва - почвенная инфекция.

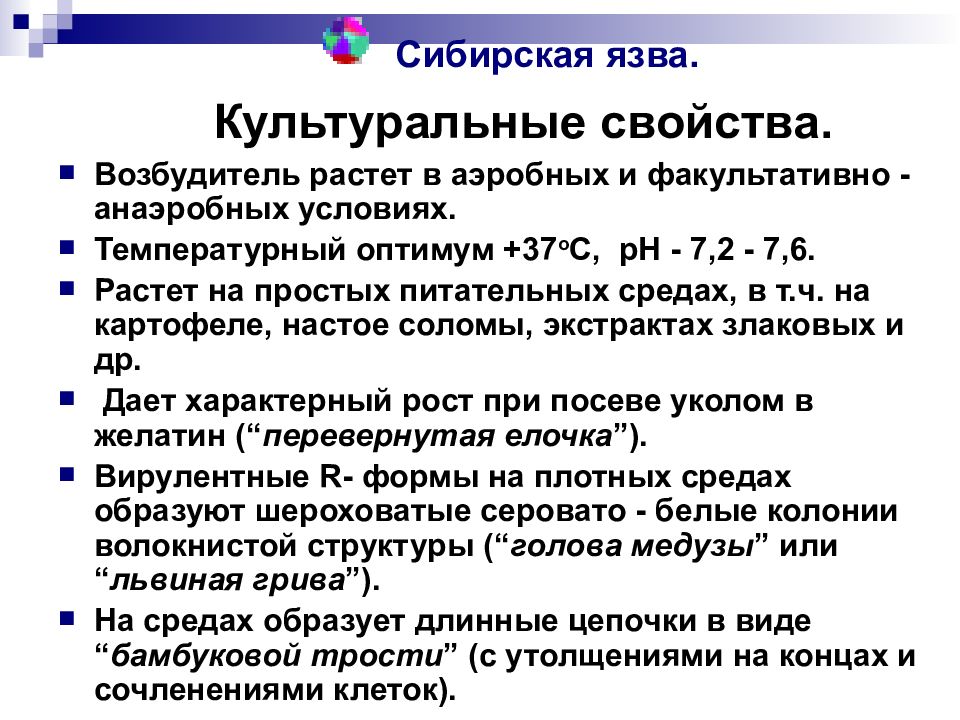

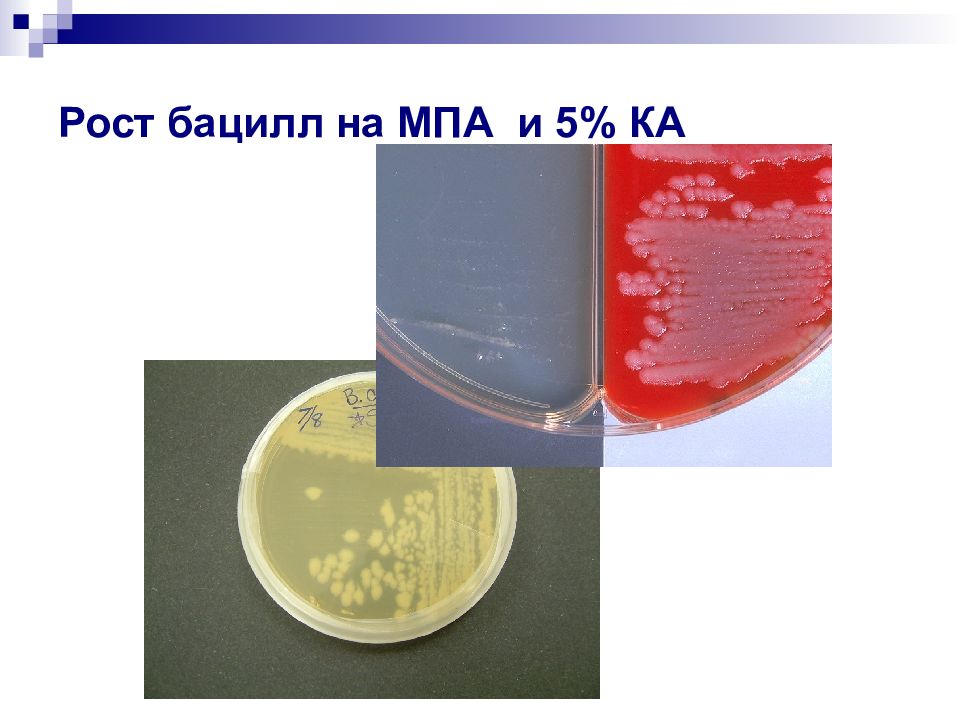

Слайд 38: Сибирская язва. Культуральные свойства

Возбудитель растет в аэробных и факультативно - анаэробных условиях. Температурный оптимум +37 о С, рН - 7,2 - 7,6. Растет на простых питательных средах, в т.ч. на картофеле, настое соломы, экстрактах злаковых и др. Дает характерный рост при посеве уколом в желатин (“ перевернутая елочка ”). Вирулентные R - формы на плотных средах образуют шероховатые серовато - белые колонии волокнистой структуры (“ голова медузы ” или “ львиная грива ”). На средах образует длинные цепочки в виде “ бамбуковой трости ” (с утолщениями на концах и сочленениями клеток).

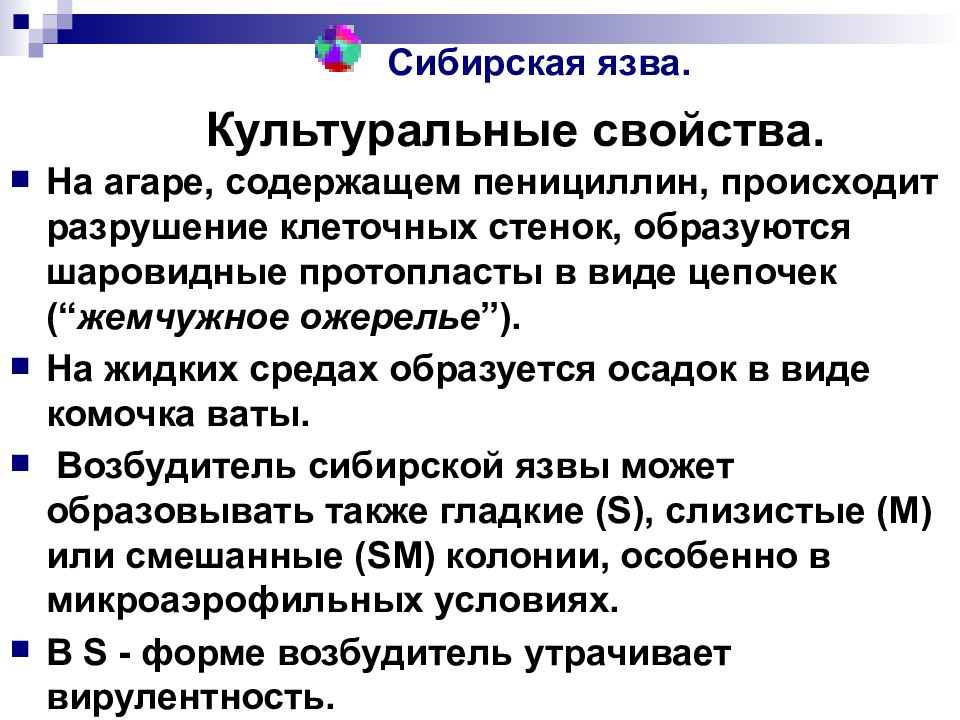

Слайд 40: Сибирская язва. Культуральные свойства

На агаре, содержащем пенициллин, происходит разрушение клеточных стенок, образуются шаровидные протопласты в виде цепочек (“ жемчужное ожерелье ”). На жидких средах образуется осадок в виде комочка ваты. Возбудитель сибирской язвы может образовывать также гладкие ( S ), слизистые (М) или смешанные ( SM ) колонии, особенно в микроаэрофильных условиях. В S - форме возбудитель утрачивает вирулентность.

Слайд 41: Сибирская язва. Биохимические свойства

B. anthracis биохимически высоко активна Ферментирует с образованием кислоты без газа глюкозу, сахарозу, мальтозу, трегалозу Образует сероводород Свертывает и пептонизирует молоко.

Слайд 42: Сибирская язва. Антигенная структура

Выделяют три основных группы антигенов - капсульный антиген, соматические антигены, токсин (кодируются плазмидами, при их отсутствии штаммы авирулентны). Капсульные антигены отличаются по химической структуре от К - антигенов других бактерий, полипептидной природы, образуются преимущественно в организме хозяина. Соматические антигены - полисахариды клеточной стенки, термостабильны, долго сохраняются во внешней среде, трупах. Выявляют их в реакции термопреципитации Асколи. Токсин включает протективный антиген (индуцирует синтез защитных антител), летальный фактор, отечный фактор.

Слайд 44: Сибирская язва. Эпидемиология

Сибирская язва - зоонозная инфекция. Основной источник для человека - травоядные животные. Животные заражаются происходит преимущественно алиментарным путем, споры длительно сохраняются в почве и заглатываются животными преимущественно с кормами, травой). Особую опасность представляют сибиреязвенные скотомогильники (в них споры длительно сохраняются, при их разрывании, размывании и других процессах попадают на поверхность почвы и растения). Человек заражается при контакте с инфицированным материалом (уход за больными животными, разделка и употребление в пищу инфицированных мясных продуктов, контакт со шкурами сибиреязвенных животных и др.).

Слайд 45: Сибирская язва. Клинического проявления

зависят от входных ворот инфекции: кожная (карбункул), кишечная, легочная, септическая. Характерна высокая летальность (меньше при кожной форме).

Слайд 46: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Материал для исследования от больных зависит от клинической формы. При кожной форме исследуют содержимое пузырьков, отделяемое карбункула или язвы, При кишечной - испражнения и мочу, При легочной - мокроту, При септической - кровь. Исследованию подлежат объекты внешней среды, материал от животных, пищевые продукты.

Слайд 47: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Бактериоскопический метод Окраска используется для обнаружения грамположительных палочек, окруженных капсулой, в материалах от человека и животных, спор - из объектов внешней среды: по Граму (Грам+), раствором Ребигера на капсулу (капсула красно-фиолетовая, тело – тёмно-фиолетовое), по Пешкову (спора- голубая, клетка – розовая). Препарат фиксируют 15 мин в жидкости:90% спирта 60мл+ хлораформа 30мл + уксусной эссенции 10 мл. Протравливают 2-5 мин в 10% водном растворе танина. Промывают водой, красят 30-60 сек фуксином Пфейффера и не промывая сушат и микровскопируют. синькой Лёфлера (тело – синее, спора – розовая). Чаще применяют метод флюоресцирующих антител (МФА ), позволяющий выявлять капсульные антигены и споры.

Слайд 49: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Бактериологический метод В лабораториях особо опасных инфекций по стандартной схеме проводятся посевы на простые питательные среды: МПА, МПА с пенициллином (тест «жемчужное ожерелье»), дрожжевая среда, среда ГКИ. Определяется подвижность (-), образование капсулы возбудителя в чистой культуре. Определяется ферментативная активность: каталазная (+), лецитиназная (-), гемолитическая (-), фосфотазная (-).

Слайд 50: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Бактериологический метод Изучается биохимическая активность на углеводах: сахароза (+), глюкоза (+), мальтоза (+), трегалоза (+), желатин (+ «перевернутая ёлочка»). Образование сероводорода (+), KNO 3 (+). Определяется способность свёртывать и пептонизировать молоко (+). Определяют лизабельность бактериофагами.

Слайд 51: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Бактериологический метод Определение капсулообразования 2 метода: In vitro : В среду Хенкса с 40% бычьей или лошадиной сыворотки (предварительно активированной при 56 0 – 30 мин) добавляют несколько капель испытуемого материала. Закрывают пробкой и помещают на 30 мин до 120 мин в термостат на 37 градусов для капсулообразования у культуры. Из материала делают мазки, окрашивают люмсыворотками для ИФМ (иммунофлюорисцентный метод). In vivo : биопроба на мышах с последующим получением чистой капсульной культуры из органов.

Слайд 52: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Биологическая проба Белые мыши погибают в пределах двух суток, Морские свинки и кролики погибают в течение четырех суток. Из органов погибших животных(лимфоузлы, селезёнка, печень, лёгкие, сердце, почки и из крови делают мазки-отпечатки. Мазки-отпечатки, обработанные смесью Никифорова окрашиваются: по Граму, по Романовского-Гимзе, люмсыворотками или иммунными сыворотками для РИФ, люммикроскопии.

Слайд 53: Сибирская язва. Лабораторная диагностика

Иммунологические и серологические методы РИФ ИФА ПЦР Латекс-агглютинация Ко-агглютинация РТП – Реакция термопреципитации по Асколи для выявления соматического антигена РНГА

Слайд 54: Лабораторная диагностика сибирской язвы

ИМ Экспресс-методы: - РИФ - ИФА - ПЦР - Латекс-агглютинация - Ко-агглютинация - РТП – Реакция термопреципитации по Асколи для выявления соматического антигена МПБ МПА ГКИ 37 0 С / 24 - 48час R, S, М - формы «Голова медузы», «Львиная грива» (10 – 12 час) МПА Чистая культура Биопроба: На мышах, морских свинках или кроликах Мазки-отпечатки из органов погибших Животных, окраска по Романовского-Гимзе На предметные стёкла На питательные среды МПА МПБ РИФ, ПЦР, ИФА, Ферментативная активность: лецитиназа (+) гемолиз (+) фосфотаза (+) плазмокоагулаза (+) оксидаза (+) каталаза (+): Биохимическая активность: сахароза (-), глюкоза (+), мальтоза (+), крахмал (+), фруктоза (+) свёртывает молоко (+) желатиназа (+) сероводород (+), KNO 3 (+) 5%КА МПА с пеницил Н 2 О 2 Чув к А/б ЖМСА Лец+ Чув к фагу Серологические методы на Ag : РА, РНГА, Дрожжевая среда Тест «жемчужное ожерелье» Гр+пал

Слайд 55: РТП – Реакция термопреципитации по Асколи

Реакция используется для обнаружения сибиреязвенного Ag. РТП используется при наличии струпов, несвежего материала, шкур, павших животных. Материалы для исследования: Преципитирующая сибиреязвенная сыворотка Ag из испытуемого материала Сибиреязвенный бактерийный Ag для контроля

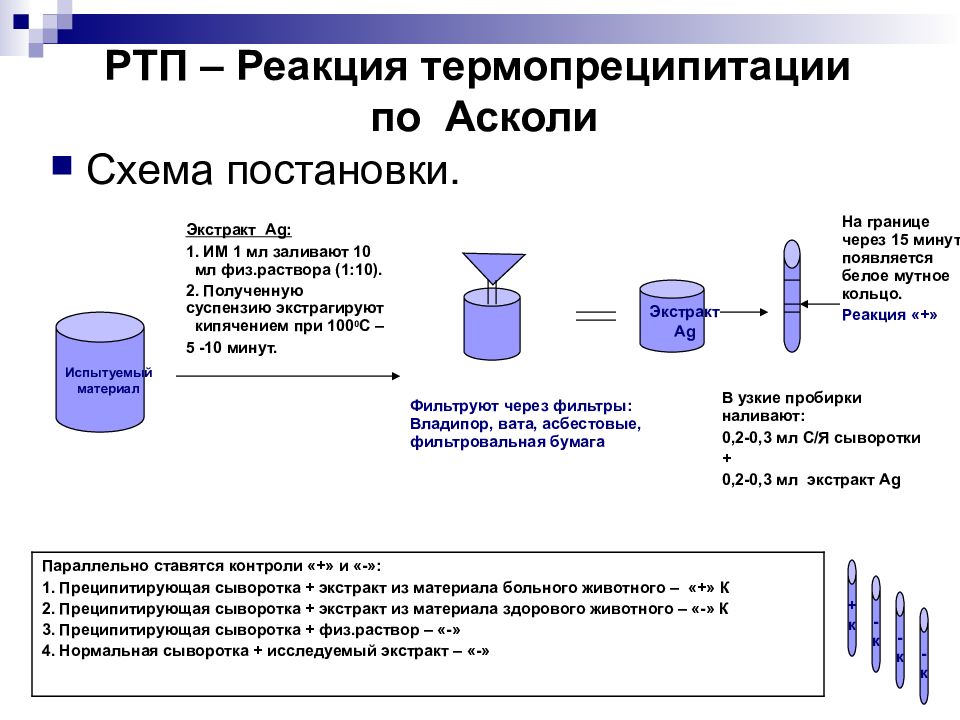

Слайд 56: РТП – Реакция термопреципитации по Асколи

Схема постановки. Испытуемый материал Эк c тракт Ag : 1. ИМ 1 мл заливают 10 мл физ.раствора (1:10). 2. Полученную суспензию экстрагируют кипячением при 100 0 С – 5 -10 минут. Фильтруют через фильтры: Владипор, вата, асбестовые, фильтровальная бумага Экстракт Ag + к - к - к - к В узкие пробирки наливают: 0,2-0,3 мл С/Я сыворотки + 0,2-0,3 мл экстракт Ag Параллельно ставятся контроли «+» и «-»: 1. Преципитирующая сыворотка + экстракт из материала больного животного – «+» К 2. Преципитирующая сыворотка + экстракт из материала здорового животного – «-» К 3. Преципитирующая сыворотка + физ.раствор – «-» 4. Нормальная сыворотка + исследуемый экстракт – «-» На границе через 15 минут появляется белое мутное кольцо. Реакция «+»

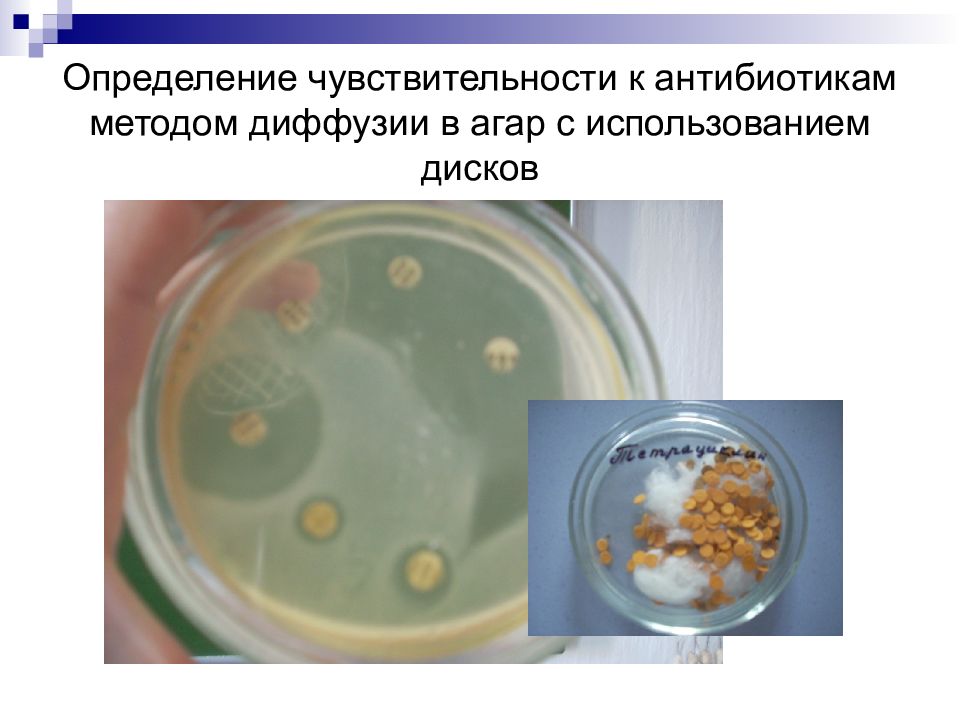

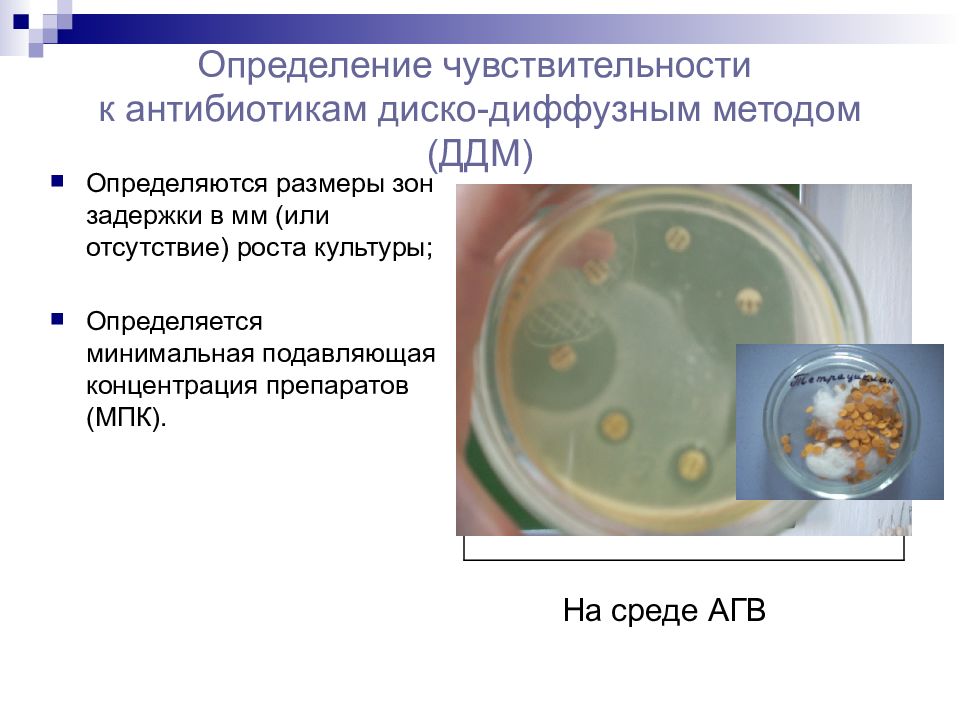

Слайд 58: Определение чувствительности к антибиотикам диско-диффузным методом (ДДМ)

Определяются размеры зон задержки в мм (или отсутствие) роста культуры; Определяется минимальная подавляющая концентрация препаратов (МПК). На среде АГВ