Первый слайд презентации: ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ : сибирская язва, чума

д оцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ИОЗ, к.м.н. КРАВЦОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА

Слайд 2: СИБИРСКАЯ ЯЗВА

(anthrax — злокачественный карбункул) —острая антропозоонозная инфекция, вызываемая Bacillus anthracis, которая характеризуется тяжелой интоксикацией организма, поражением кожи, лимфатических узлов, других органов и высокой летальностью. Болезнь впервые описана русским врачом С.С. Андриевским в 1786 г. в о время эпидемии на Урале.

Слайд 3: Сибирская язва

В 1876г. немецкий микробиолог Роберт Кох сообщил, что обнаруженные при сибирской язве палочки являются микроорганизмом и окончательно установил этиологию сибирской язвы. В 1877 г. Л.Пастер получил чистую культуру возбудителя сибирской язвы, доказав при этом длительное сохранение «заразного начала» в почве и создал вакцину против сибирской язвы. В России культуру сибиреязвенного микроба впервые получил В.К.Высокович (1882), а в 1883 году Л.С. Ценковский создал вакцину для овец, положив тем самым начало вакцинопрофилактики животных против сибирской язвы.

Слайд 4: Таксономия

Семейство: Bacillaceae Род: Bacillus Вид: Bacillus anthracis 4

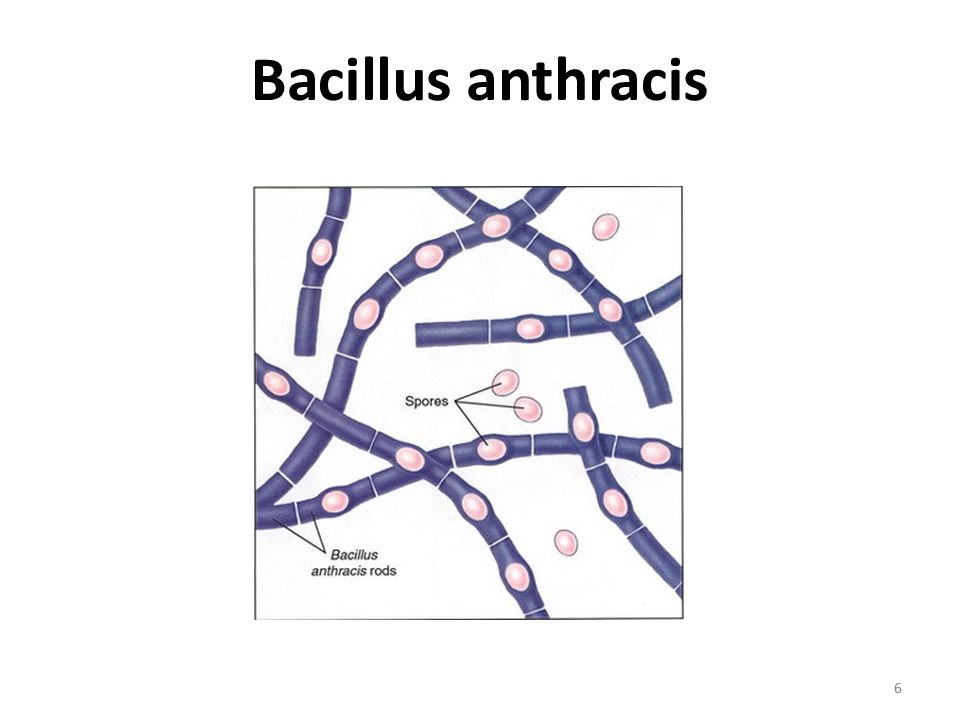

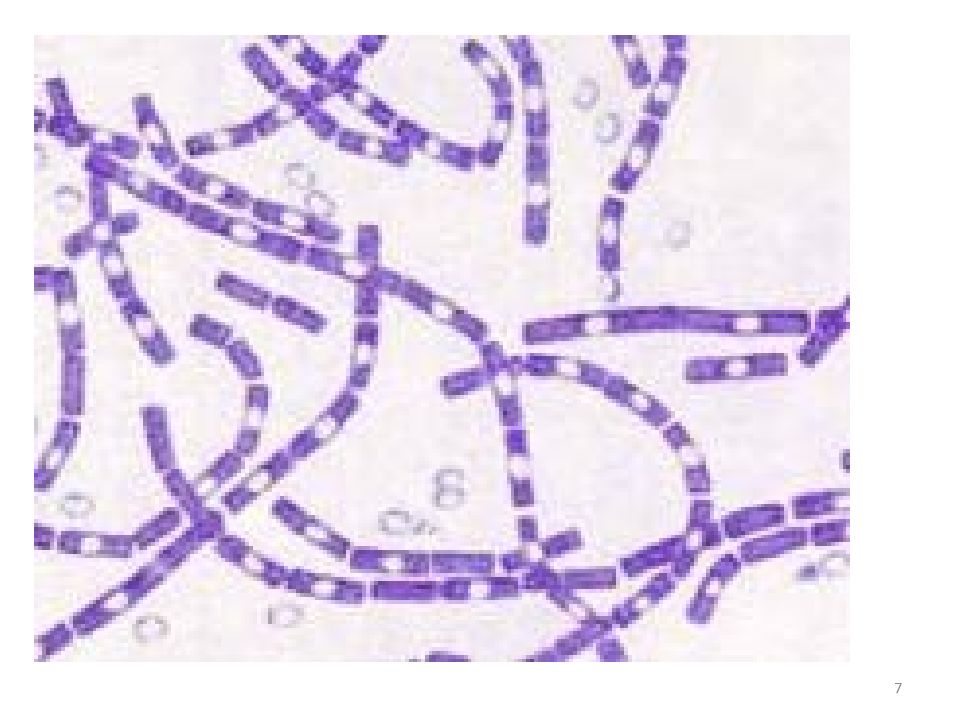

Слайд 5: Морфология

Грам «+» палочки Расположены цепочками Образуют споры Имеют капсулу Н еподвижны 5

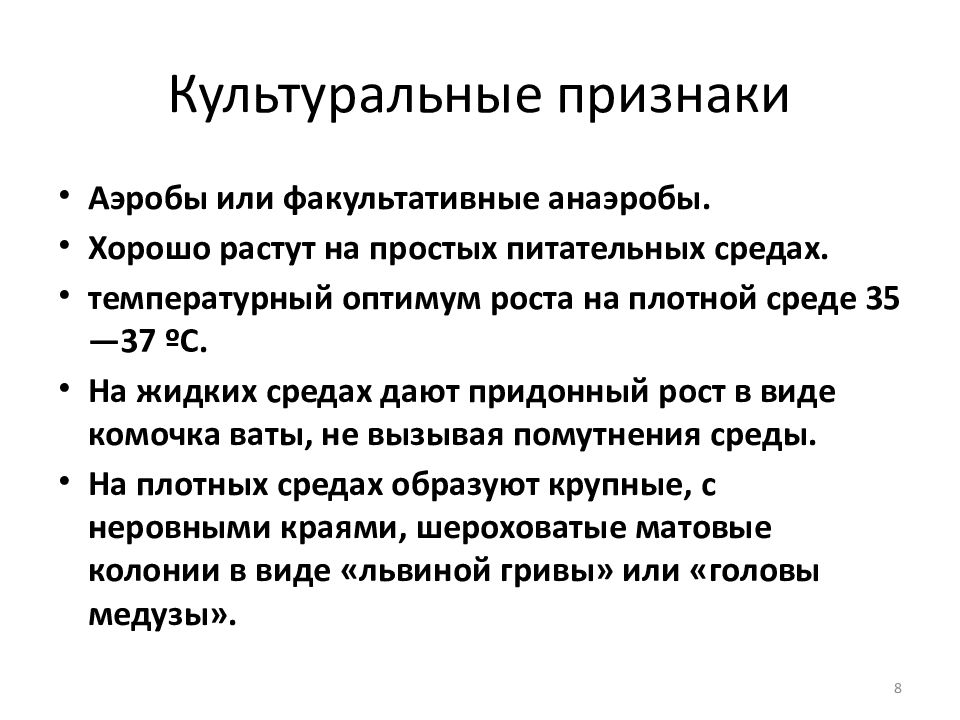

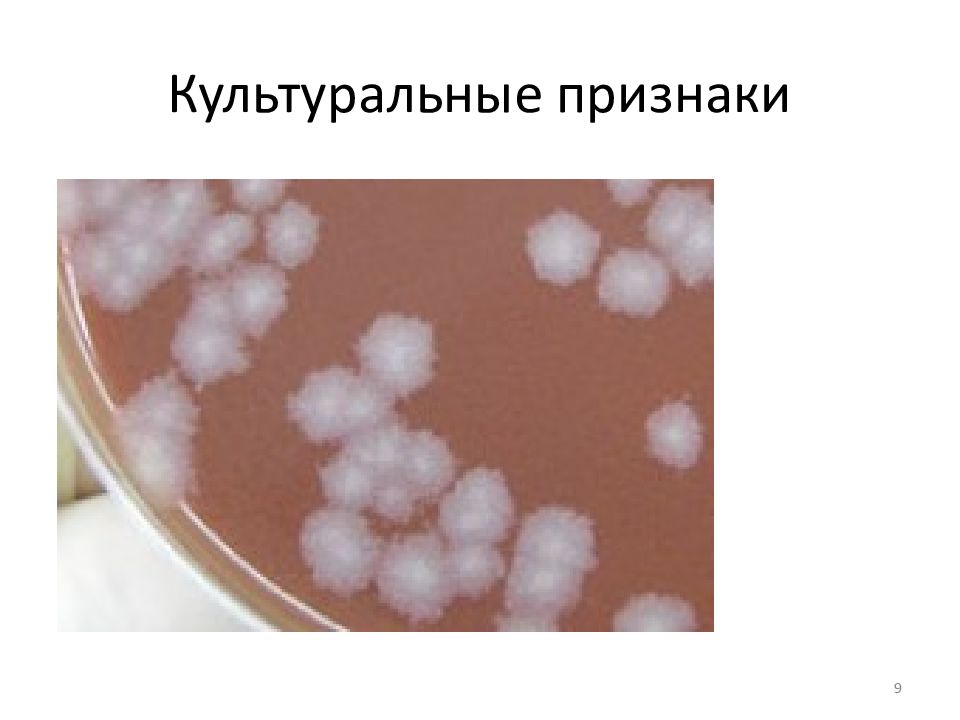

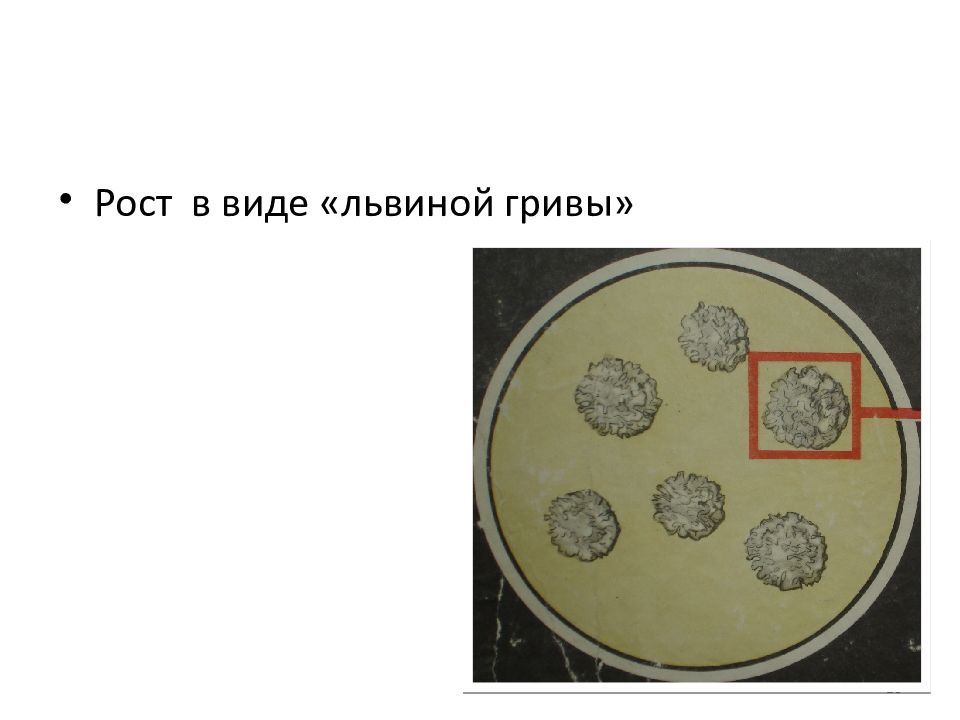

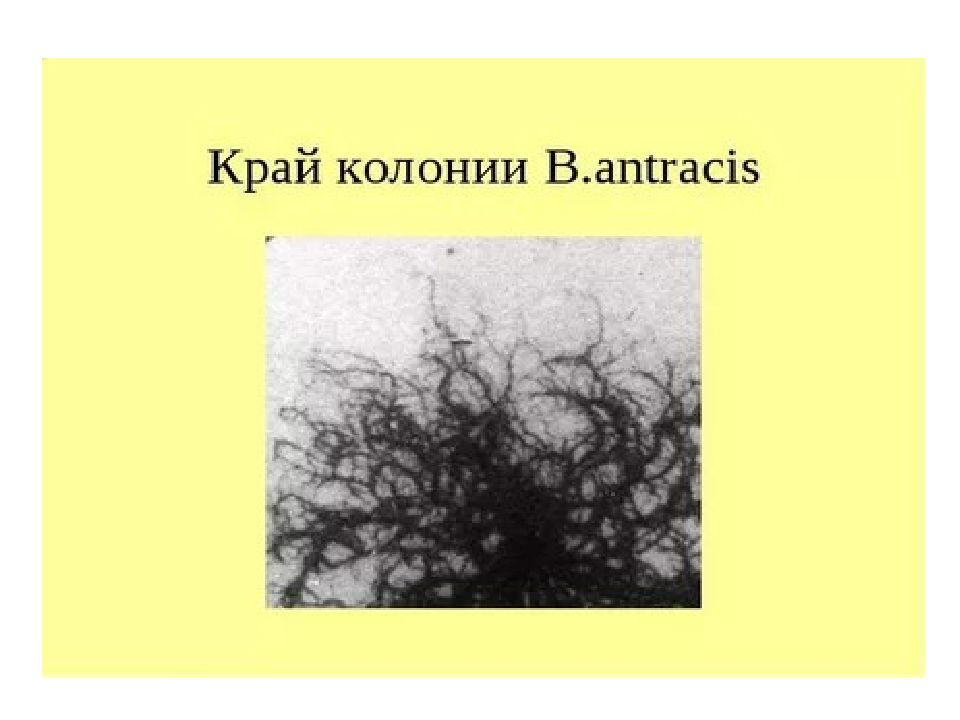

Слайд 8: Культуральные признаки

Аэробы или факультативные анаэробы. Хорошо растут на простых питательных средах. температурный оптимум роста на плотной среде 35—37 º С. На жидких средах дают придонный рост в виде комочка ваты, не вызывая помутнения среды. Н а плотных средах образуют крупные, с неровными краями, шероховатые матовые колонии в виде «львиной гривы» или «головы медузы». 8

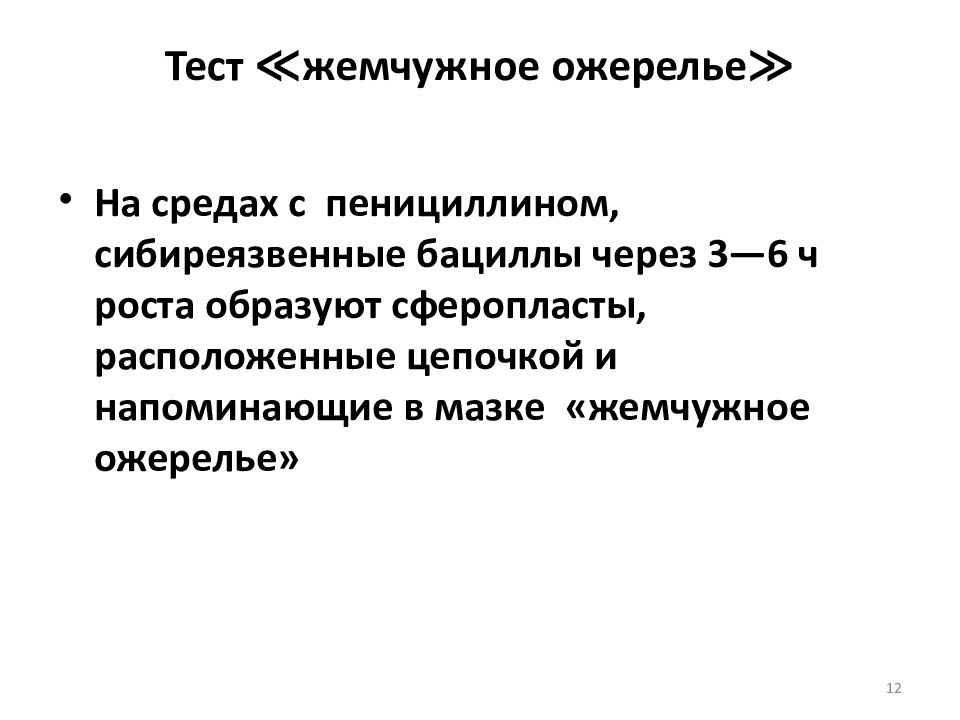

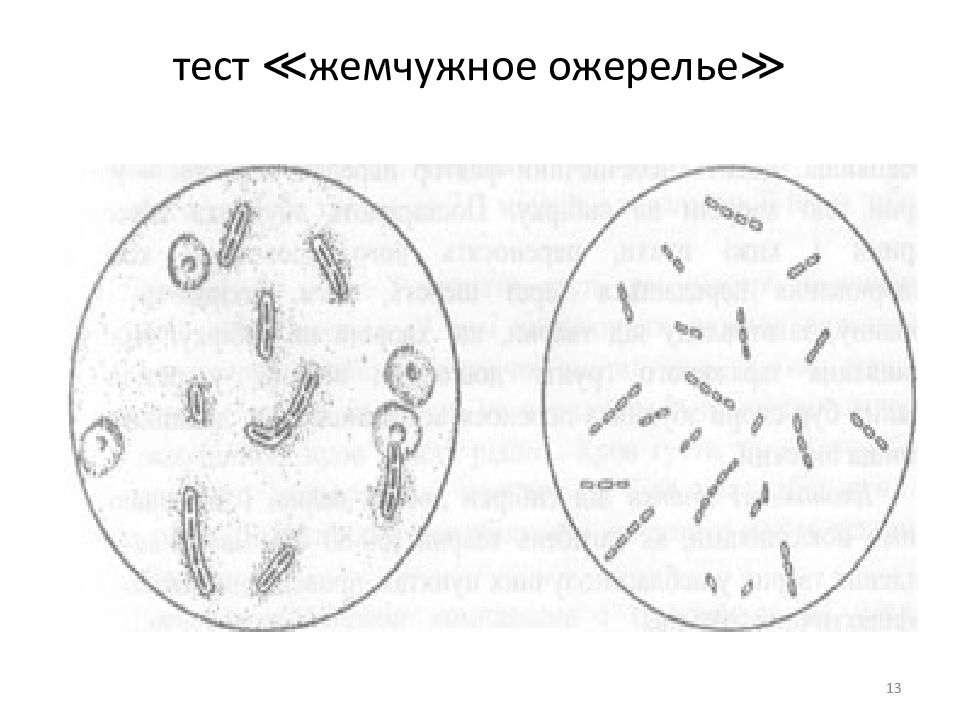

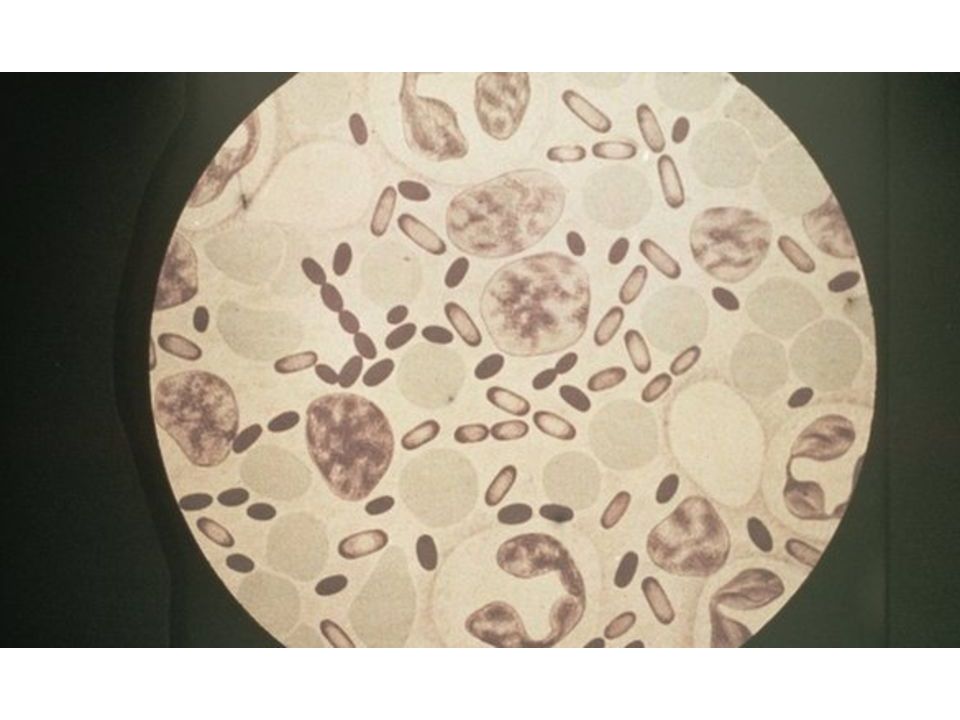

Слайд 12: Тест ≪жемчужное ожерелье ≫

На средах с пенициллином, сибиреязвенные бациллы через 3—6 ч роста образуют сферопласты, расположенные цепочкой и напоминающие в мазке «жемчужное ожерелье» 12

Слайд 14: Биохимическая активность

Биохимическая активность высокая: обладают сахаролитической, протеолитической и липолитической активностью. Гидролизуют крахмал. Выделяют желатиназу, разжижают желатин 14

Слайд 15: Антигенная структура

О -родовой соматический полисахаридный антиген; К - видовой белковый капсульный антиген. Сибиреязвенный экзотоксин имеет сложную структуру и включает в себя протективный антиген.

Слайд 16: Факторы патогенности

Сибиреязвенный экзотоксин - белковый комплекс, состоящий из отечного фактора, протективного и летального компонентов (проявляет цитотоксический эффект и вызывает отек легких). Эти компоненты по отдельности не способны проявлять токсическое действие. Капсула – защита от фагоцитоза.

Слайд 17: Устойчивость в окружающей среде

Вегетативная форма неустойчива к факторам окружающей среды. С поры устойчивы и сохраняются в окружающей среде десятки лет (в воде до 10 лет, в почве до 30 лет), выдерживают кипячение. Сибиреязвенные бациллы чувствительны к пенициллину, антисептикам и дезинфектантам.

Слайд 18: Этиопатогенез

Источник инфекции — больные животные, чаще всего крупный рогатый скот. Человек заражается чаще всего контактным путем, реже алиментарно, аэрогенно. П ри уходе за больными животными, переработке животного сырья, употреблении мяса и других продуктов.

Слайд 19: Этиопатогенез сибирской язвы

На месте внедрения возбудителя в кожу развивается сибиреязвенный карбункул — очаг геморрагически-некротического воспаления глубоких слоев дермы. Возбудитель из входных ворот заносится макрофагами в регионарные лимфатические узлы, в которых развивается воспаление.

Слайд 20: Этиопатогенез сибирской язвы

При вдыхании пылевых частиц, содержащих сибиреязвенные споры, макрофаги захватывают возбудителя со слизистой оболочки дыхательных путей и заносят в трахеобронхиальные лимфатические узлы, в которых развивается воспаление, некроз и гематогенная генерализация инфекции.

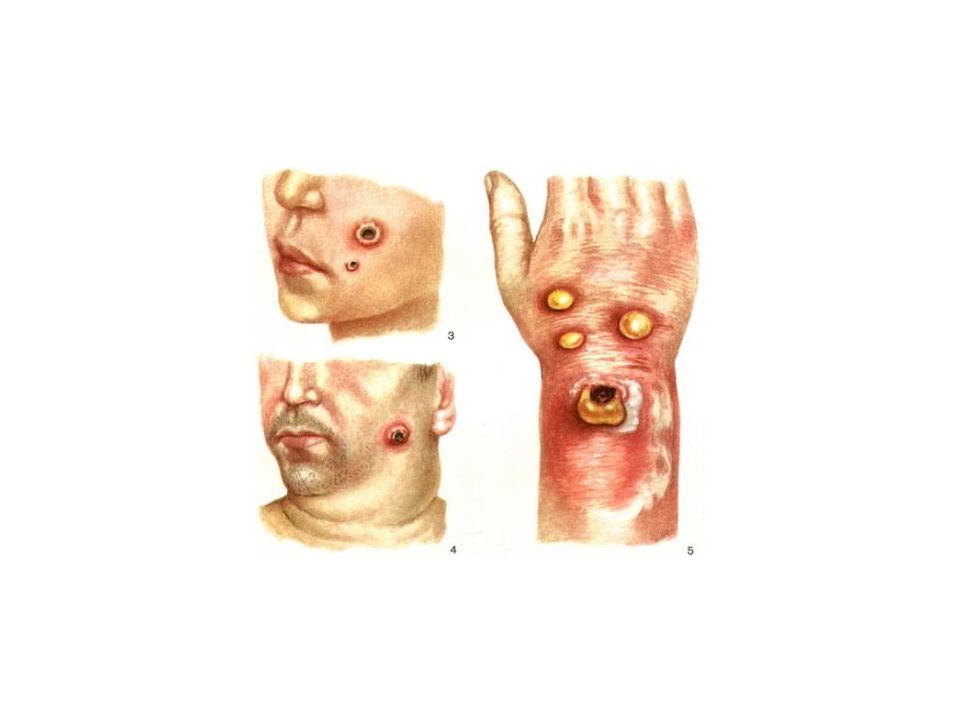

Слайд 21: Клиническая картина

Продолжительность инкубационного периода сибирской язвы от нескольких часов до 12 дней, в среднем 2—3 дня. Клиническая картина обусловлена характером пораженных органов. Различают кожную, легочную и кишечную формы сибирской язвы, которые могут закончиться сепсисом.

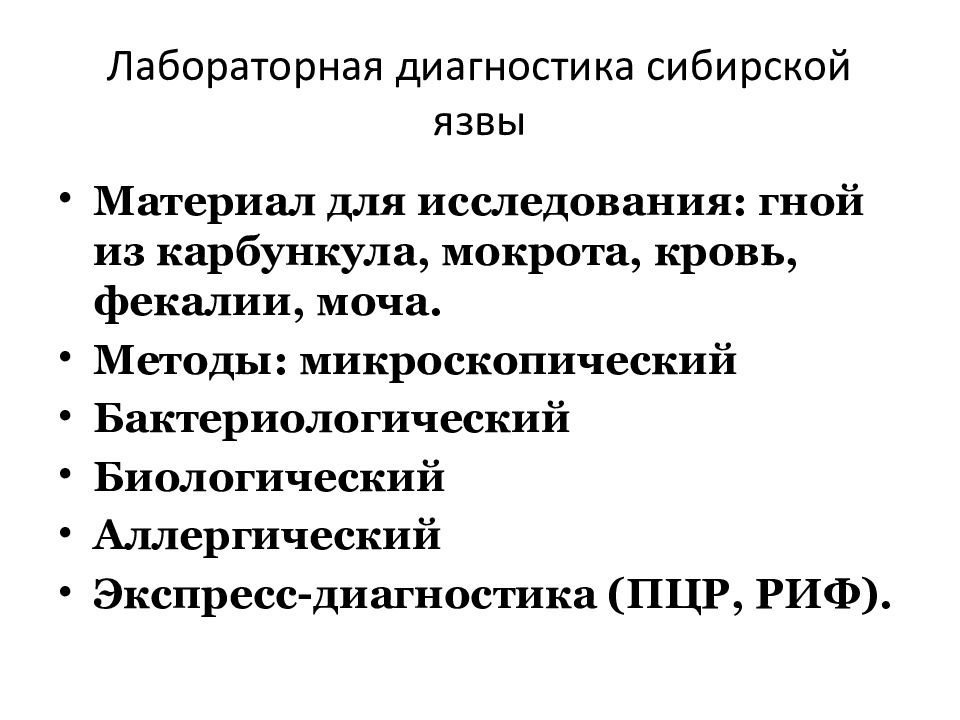

Слайд 24: Лабораторная диагностика сибирской язвы

Материал для исследования: гной из карбункула, мокрота, кровь, фекалии, моча. Методы: микроскопический Бактериологический Биологический Аллергический Экспресс-диагностика (ПЦР, РИФ).

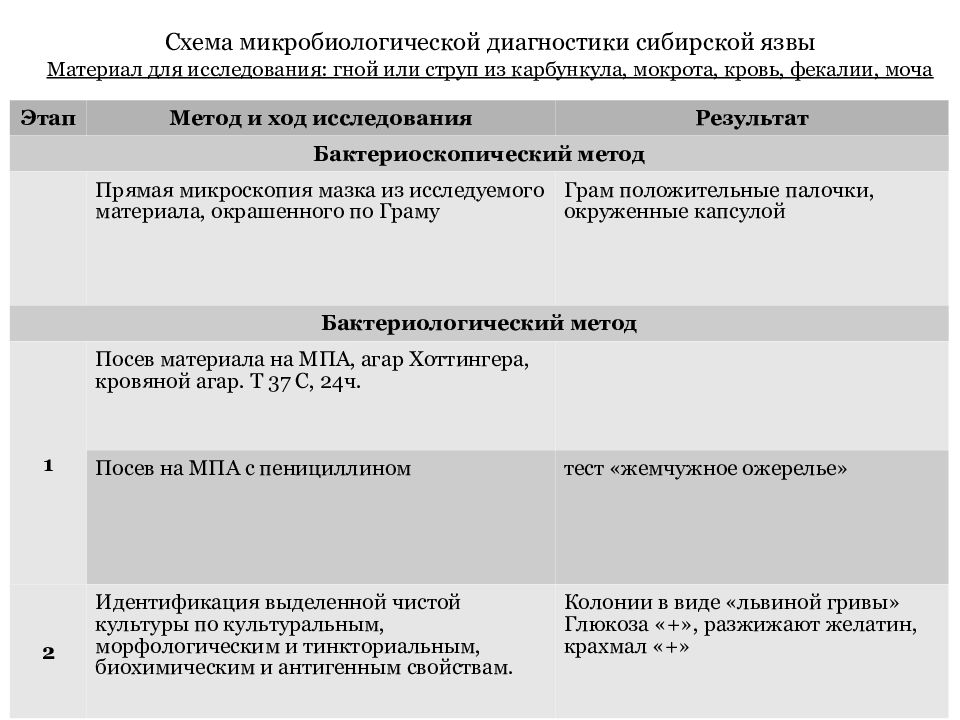

Слайд 25: Схема микробиологической диагностики сибирской язвы Материал для исследования: гной или струп из карбункула, мокрота, кровь, фекалии, моча

Этап Метод и ход исследования Результат Бактериоскопический метод Прямая микроскопия мазка из исследуемого материала, окрашенного по Граму Грам положительные палочки, окруженные капсулой Бактериологический метод 1 Посев материала на МПА, агар Хоттингера, кровяной агар. T 37 C, 24ч. Посев на МПА с пенициллином тест «жемчужное ожерелье» 2 Идентификация выделенной чистой культуры по культуральным, морфологическим и тинкториальным, биохимическим и антигенным свойствам. Колонии в виде «львиной гривы» Глюкоза «+», разжижают желатин, крахмал «+»

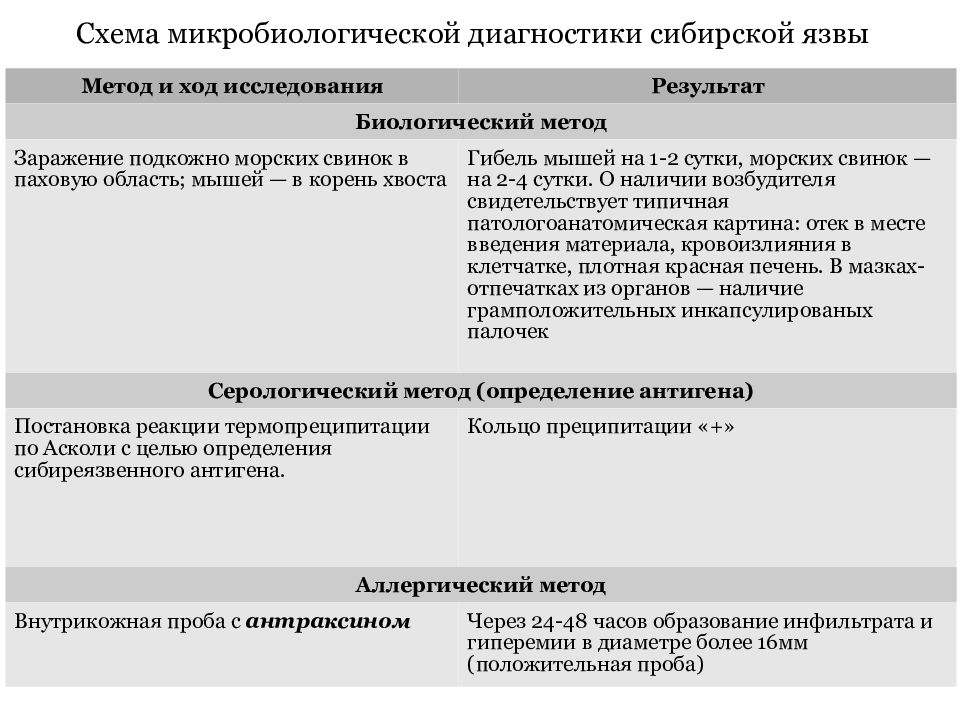

Слайд 26: Схема микробиологической диагностики сибирской язвы

Метод и ход исследования Результат Биологический метод Заражение подкожно морских свинок в паховую область; мышей — в корень хвоста Гибель мышей на 1-2 сутки, морских свинок — на 2-4 сутки. О наличии возбудителя свидетельствует типичная патологоанатомическая картина: отек в месте введения материала, кровоизлияния в клетчатке, плотная красная печень. В мазках-отпечатках из органов — наличие грамположительных инкапсулированых палочек Серологический метод (определение антигена) Постановка реакции термопреципитации по Асколи с целью определения сибиреязвенного антигена. Кольцо преципитации «+» Аллергический метод Внутрикожная проба с антраксином Через 24-48 часов образование инфильтрата и гиперемии в диаметре более 16мм (положительная проба)

Слайд 27: Схема микробиологической диагностики сибирской язвы (часть 3)

Метод и ход исследования Результат Экспресс-диагностика Постановка ПЦР Постановка РИФ (прямая)

Слайд 30: Лечение. Профилактика

Лечение: антибиотики, сибиреязвенный иммуноглобулин. Для специфической профилактики применяется живая сибиреязвенная вакцина СТИ ( Санитарно технический институт). Для экстренной профилактики назначают сибиреязвенный иммуноглобулин. Неспецифическая профилактика: ветеринарный контроль.

Слайд 31: ЧУМА

Чума — острая природно-очаговая инфекция, характеризующаяся тяжелой интоксикацией организма, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, легких, сепсисом и высокой летальностью.

Слайд 32: История

Первой известной пандемией является « Юстинианова чума» (551—580), которая началась в Египте. Погибло более 100 млн человек. В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «чёрной смерти», занесённая из Восточного Китая. В конце XIX века в Центральном и Южном Китае началась третья пандемия чумы, Только в Индии погибло 6 миллионов человек. Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2,5 тысяч человек.

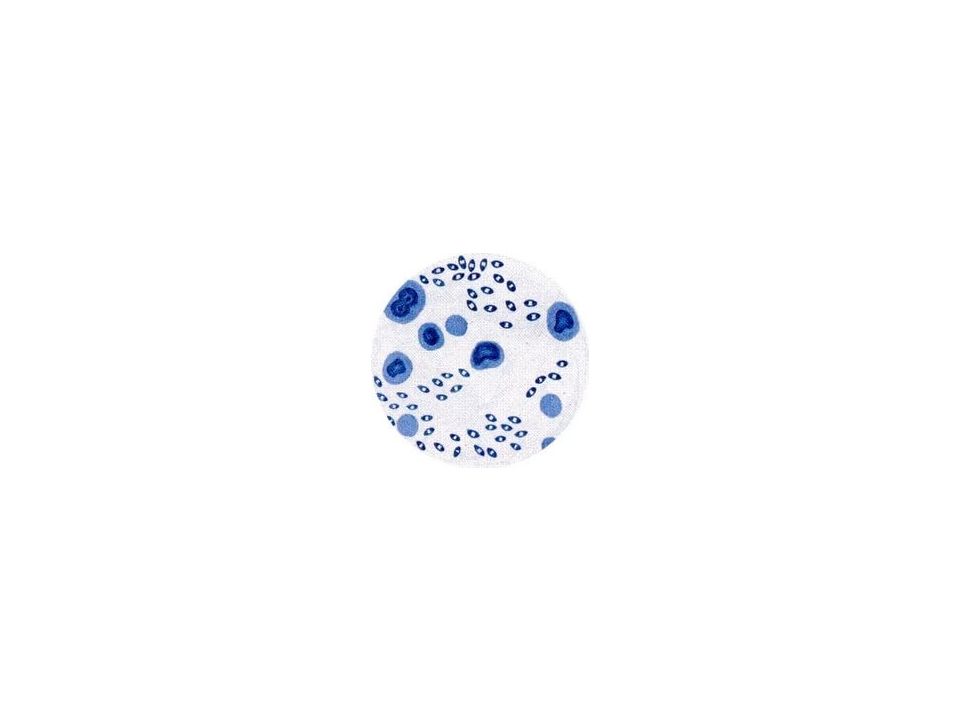

Слайд 35: Мрфология Y.pestis

Y. pestis является Грам «-» палочкой овоидной формы, с биполярным окрашиванием, напоминающей по форме английскую булавку Имеет капсулу Неподвижна Спор не образует

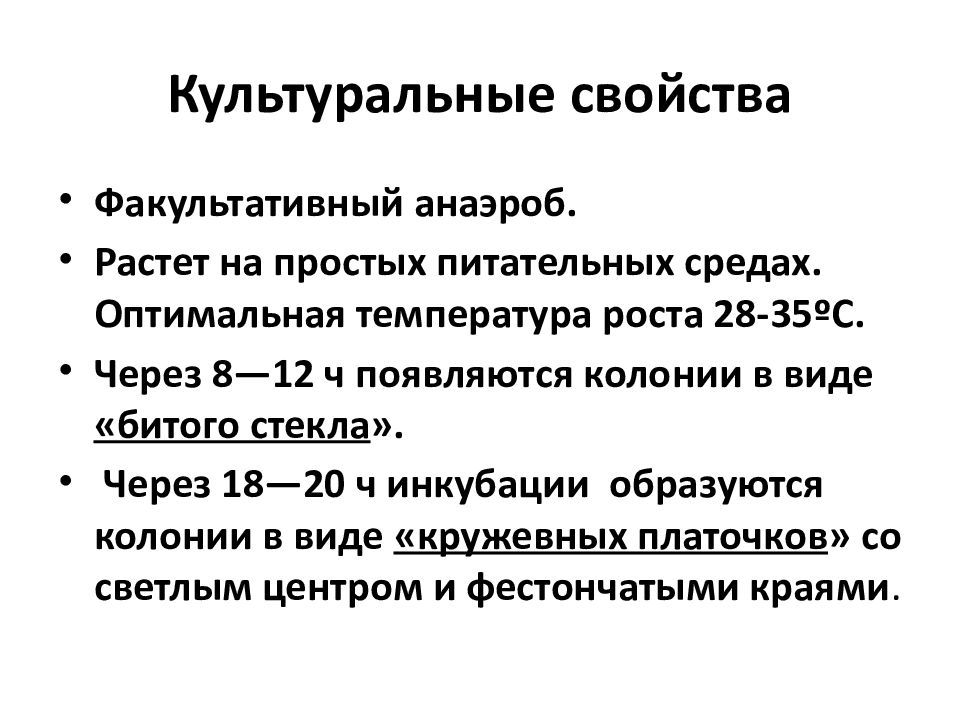

Слайд 38: Культуральные свойства

Факультативный анаэроб. Растет на простых питательных средах. Оптимальная температура роста 28-35ºС. Ч ерез 8—12 ч появляются колонии в виде «битого стекла ». Через 18—20 ч инкубации образуются колонии в виде «кружевных платочков » со светлым центром и фестончатыми краями.

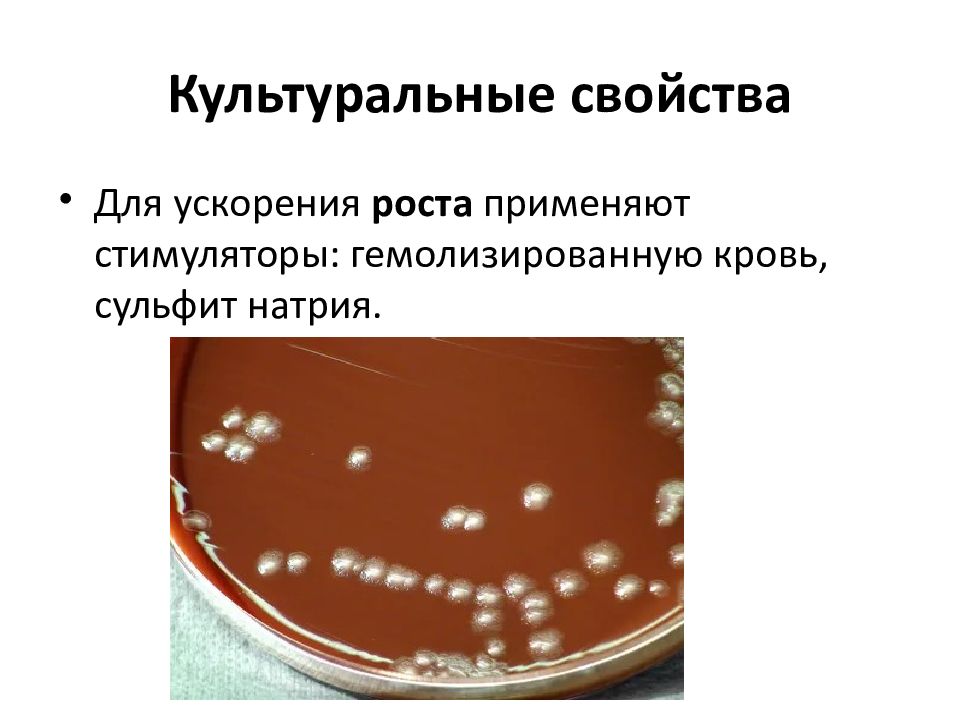

Слайд 39: Культуральные свойства

Для ускорения роста применяют стимуляторы: гемолизированную кровь, сульфит натрия.

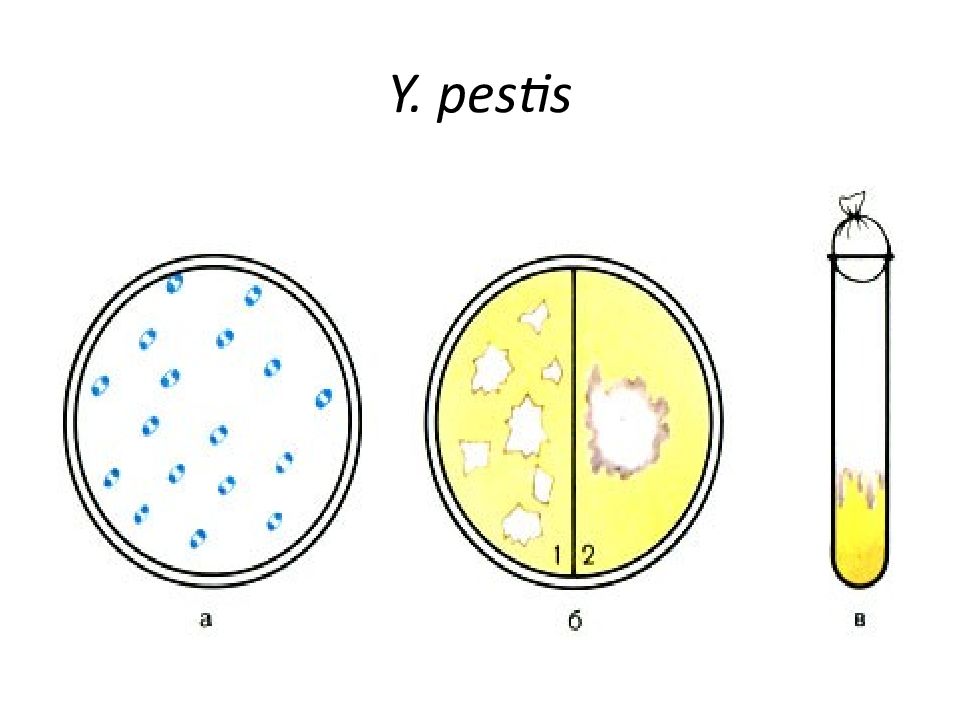

Слайд 42

На жидких средах растут в виде пленки, от которых спускаются нити – сталактиты. Биохимическая активность : расщепляют глюкозу, галактозу, мальтозу; не ферментируют рамнозу и сахарозу, не расщепляют мочевину, ферментирует декстрин. По отношению к глицерину различают: глицерин-позитивные ( континентальный тип) и глицерин-негативные (океанический).

Слайд 43: Антигенная структура

К омплекс антигенов - факторы патогенности. Имеется термостабильный О-антиген, термолабильный К - капсульный антиген и F-антиген. Имется антигены, общие с антигенами эритроцитов 0-группы крови человека.

Слайд 44: Факторы патогенности:

Y. pestis обладает многочисленными факторами патогенности, которые детерминируются 3 плазмидами. 1. Плазмида ( pYV ) детерминирует синтез ТТСС, которые обладают антифагоцитарной активностью.

Слайд 45

2. Крупная плазмида ( pFra ) детерминирует синтез антигена, капсульного белка и «мышиного токсина», который не играет роли в патогенезе чумы у людей, но необходим в процессе колонизации кишечника блохи.

Слайд 46

3. Малая плазмида ( pPst ) детерминирует с интез ферментов патогенности: плазмокоагулазы, фибринолизина и пестицина.

Слайд 47: Этиопатогенез чумы

Чума относится к природно-очаговым инфекциям. Основными носителями возбудителя чумы являются грызуны. У грызунов, впадающих зимой в спячку, чума протекает в хронической латентной форме. Эти животные являются источником инфекции. Переносчиками являются блохи. Восприимчивость людей к чуме очень высокая.

Слайд 48: Этиопатогенез чумы

Человек может заражаться: трансмиссивно через укусы инфицированных блох, при контакте с инфицированными животными, алиментарным путем при употреблении в пищу продуктов, обсемененных чумным микробом; аэрогенно от больного с легочной формой чумы.

Слайд 49: клиническая картина

Инкубационный период 3—7 дней. Заболевание характеризуется острым началом, лихорадкой, ознобом, сильной головной болью, тошнотой и рвотой. Клинические проявления зависят от способа заражения. Различают бубонную, септическую и легочную формы. Реже встречаются кожная и кишечная формы заболевания.

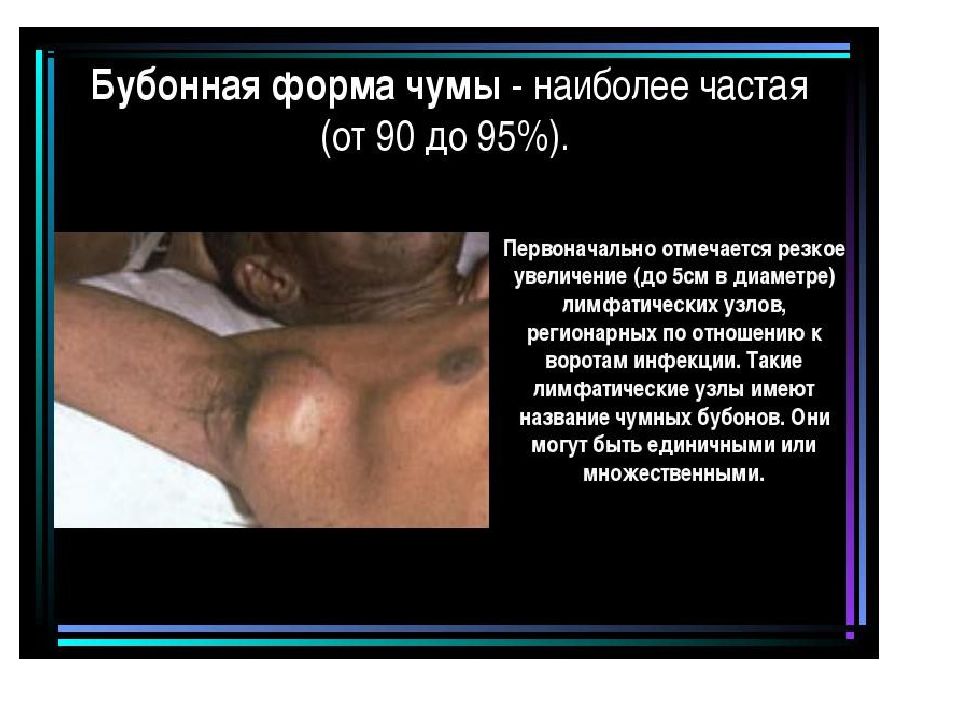

Слайд 51: Бубонная форма чумы

Слайд 54: Лабораторная диагностика чумы

Проводится в противочумных институтах, в специальных лабораториях. Материал для исследования : гной из бубонов, мокрота, фекалии, кровь. Методы: микроскопический Бактериологический Биологический Аллергический Экспресс-диагностика (ПЦР, РИФ).

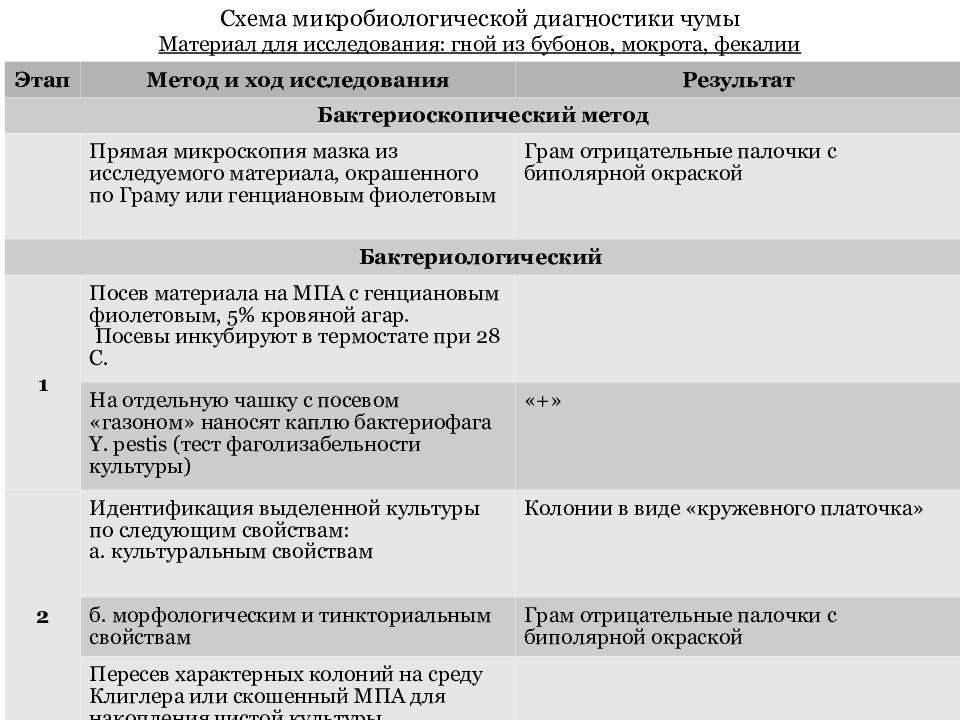

Слайд 55: Схема микробиологической диагностики чумы Материал для исследования : гной из бубонов, мокрота, фекалии

Этап Метод и ход исследования Результат Бактериоскопический метод Прямая микроскопия мазка из исследуемого материала, окрашенного по Граму или генциановым фиолетовым Грам отрицательные палочки с биполярной окраской Бактериологический 1 Посев материала на МПА с генциановым фиолетовым, 5% кровяной агар. Посевы инкубируют в термостате при 28 С. На отдельную чашку с посевом «газоном» наносят каплю бактериофага Y. pestis (тест фаголизабельности культуры) «+» 2 Идентификация выделенной культуры по следующим свойствам: а. культуральным свойствам Колонии в виде «кружевного платочка» б. морфологическим и тинкториальным свойствам Грам отрицательные палочки с биполярной окраской Пересев характерных колоний на среду Клиглера или скошенный МПА для накопления чистой культуры

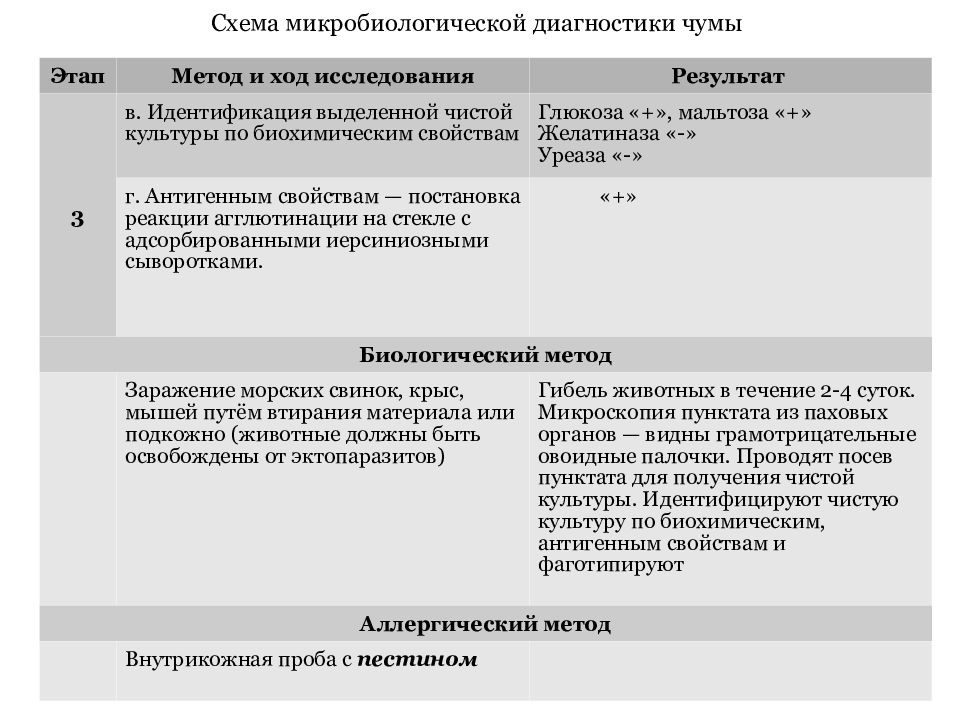

Слайд 56: Схема микробиологической диагностики чумы

Этап Метод и ход исследования Результат 3 в. Идентификация выделенной чистой культуры по биохимическим свойствам Глюкоза «+», мальтоза «+» Желатиназа «-» Уреаза «-» г. Антигенным свойствам — постановка реакции агглютинации на стекле с адсорбированными иерсиниозными сыворотками. «+» Биологический метод Заражение морских свинок, крыс, мышей путём втирания материала или подкожно (животные должны быть освобождены от эктопаразитов) Гибель животных в течение 2-4 суток. Микроскопия пунктата из паховых органов — видны грамотрицательные овоидные палочки. Проводят посев пунктата для получения чистой культуры. Идентифицируют чистую культуру по биохимическим, антигенным свойствам и фаготипируют Аллергический метод Внутрикожная проба с пестином

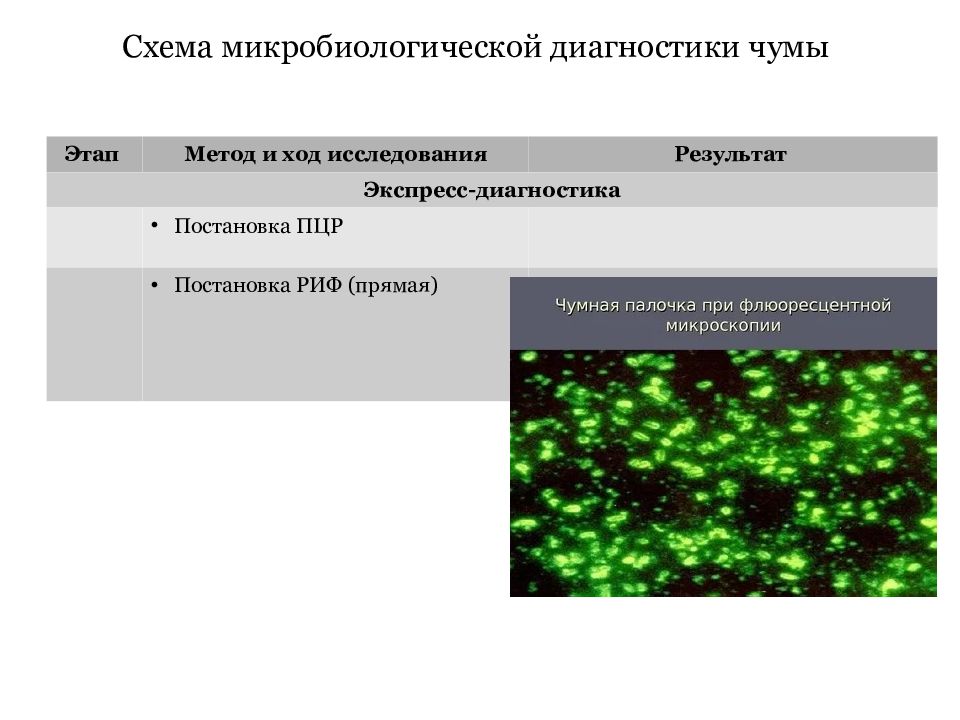

Слайд 57: Схема микробиологической диагностики чумы

Этап Метод и ход исследования Результат Экспресс-диагностика Постановка ПЦР Постановка РИФ (прямая)

Последний слайд презентации: ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ : сибирская язва, чума: Лечение и профилактика чумы:

Лечение антибиотиками Профилактика осуществляется живой вакциной ( EV штамм). Неспецифическая профилактика - борьба с грызунами, блохами, карантинные мероприятия в эпидемических очагах.