Первый слайд презентации: СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖКТ

– Дисфагия, затруднение глотания – Изжога, отрыжка кислым – Отрыжка тухлым – Боль в животе – Тошнота, рвота – Срыгивание – Диарея – Запор – Кровотечение из органов ЖКТ: • Кровавая рвота• Кровь в кале

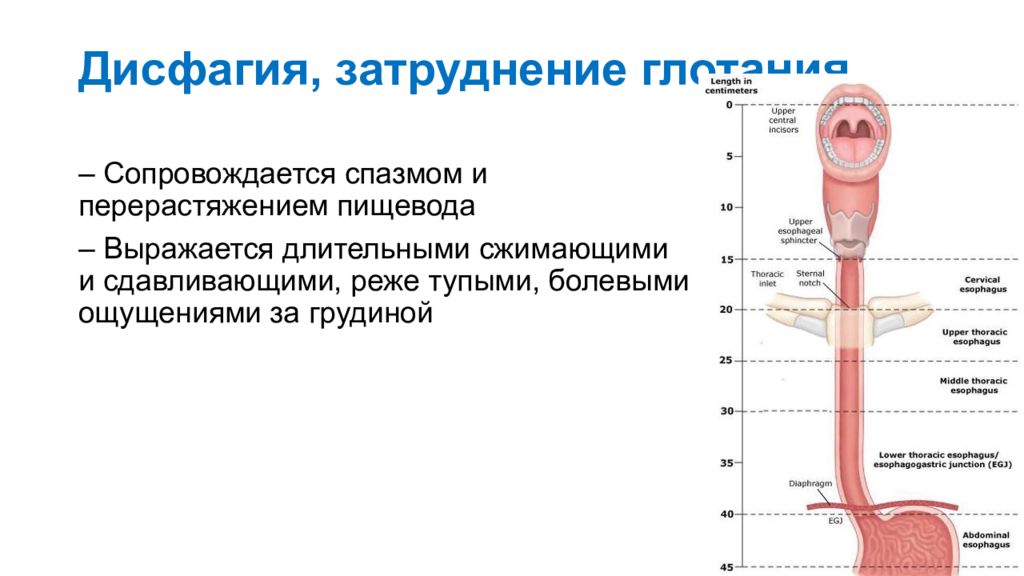

Слайд 3: Дисфагия, затруднение глотания

– Сопровождается спазмом и перерастяжением пищевода – Выражается длительными сжимающими и сдавливающими, реже тупыми, болевыми ощущениями за грудиной

• Ожог горячей пищей • Проглатывание инородного тела • Врожденные или приобретенные стенозы пищевода

Слайд 5: Изжога

– Вызывает ощущение, напоминающее боль, а также чувство жжения в пищеводе и зеве – Возникает вследствие забрасывания желудочного сока – Относительно часто наблюдается при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы

Слайд 6: Боль в животе

– Дети до 3 лет не локализуют боль и переживают ее как – Дети старшего возраста неточно локализуют боль Характер боли: – Соматическая (исходит от брюшины, дети старшего возраста хорошо локализуют) – Диафрагмальная боль – Висцеральная боль ( диффузная, хуже локализуется) – Колика : • схваткообразная, повторяющаяся боль • указывает на усиленную перестальтику, перерастяжение некоторых отделов кишечника • «Отраженная боль» - рефлекторный механизм проведения висцеральной боли (зоны Геда )

Слайд 7: БОЛЬ В ЖИВОТЕ

1. Висцеральная: - непостоянная - диффузная - ощущается в глубине 2. Соматическая: - постоянная - четкая локализация - острая, жгучая - исходит из париетальной брюшины и брыжейки 3. Отраженная: - связана с висцеро-висцеральными рефлексами 3

Слайд 8: МЕХАНИЗМ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ

- раздражение патологически чувствительных интерорецепторов слизистой - растяжение органа при замедленной или нарушенной эвакуации - спазм гладкой мускулатуры и ишемия - спазм артерий, застой вен - сдавление нервных окончаний и нарушение трофики, КОС - воздействие медиаторов воспаления (серотонин, гистамин, кинины и др.) 4

Слайд 9: П ричины боли в животе

– Натяжение корня брыжейки – Растяжение стенки кишечника (скопление газов) – Гиперперестальтика (спазм, колика) – Воспалительные (химические) повреждения тканей и брюшины – Гипоксия (ущемленная грыжа, инвагинация) – Растяжение капсулы органа (острое увеличение печени)

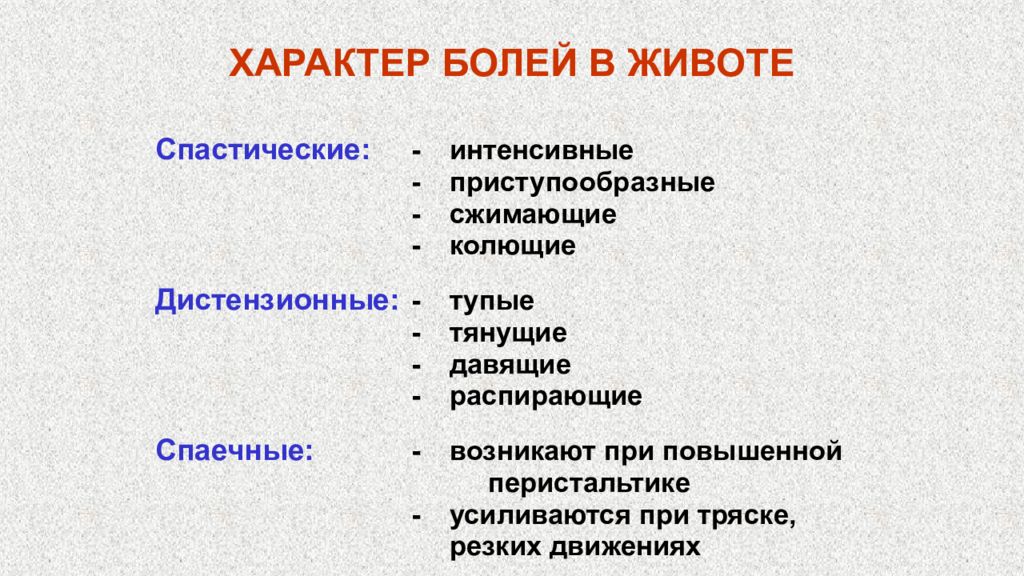

Слайд 10: ХАРАКТЕР БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ

Спастические: - интенсивные - приступообразные - сжимающие - колющие Дистензионные: - тупые - тянущие - давящие - распирающие Спаечные: - возникают при повышенной перистальтике - усиливаются при тряске, резких движениях

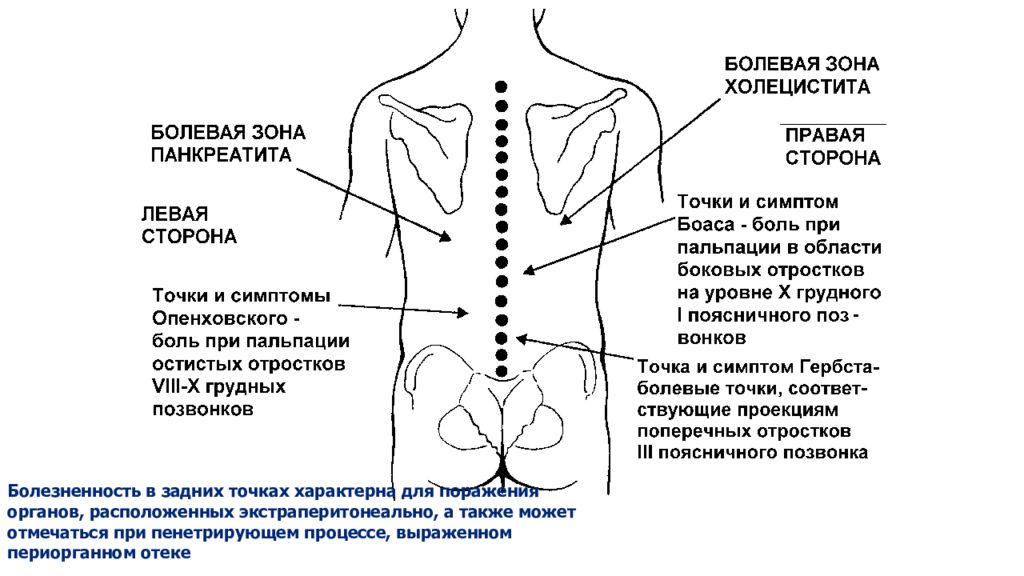

Слайд 14: БОЛЕВЫЕ ЗОНЫ, ТОЧКИ (СЗАДИ)

Болезненность в задних точках характерна для поражения органов, расположенных экстраперитонеально, а также может отмечаться при пенетрирующем процессе, выраженном периорганном отеке

Слайд 15: Рвота

– Физиологический механизм - защитная реакция, обеспечивающая очищение желудка от его содержимого. – Рвотный рефлекс управляется рвотным центром в продолговатом мозге, в области ретикулярной формации – Опорожнение происходит благодаря многократным сокращением мышц живота, диафрагмы и желудка – Физиологический рвотный рефлекс возникает при раздражении слизистой оболочки желудка – В патологических условиях рвотный рефлекс возникает при раздражении лабиринта, желудка, мозга и вследствие циркулирующих в крови токсинов и продуктов обмена. – Может быть важным симптомом анатомических, функциональных нарушений разных органов и тогда способствует вторичным нарушениям обмена, приводя к потере жидкости, электролитов, снижению энергетического обеспечения организма и к нарушению кислотнощелочного состояния

Слайд 16: Формы рвоты

– Атоническая рвота : вялое вытекание пищи или ее слабое извержение характерно для нарушения функции пищевода и атонии желудка. – Обильная рвота (потоком ): опорожнение желудка под значительным давлением, большое количество рвотных масс (50-100 мл у грудных детей, а в более старшем возрасте еще больше). Это наиболее частая форма рвоты – Спастическая рвота (рвота струей ): содержимое желудка изливается под значительным давлением в виде фонтана на расстояние до 50 см, обычно через 30 мин после кормления или позже; типична для пилоростеноза.

Слайд 17: Причины рвоты

- функциональные и органические заболевания органов пищеварения - инфекции, интоксикации - отравления - менингеальный синдром - объемный процесс в головном мозге - вестибулярные нарушения - аномалии конституции - психогенная рвота и др.

Слайд 18: Срыгивание

• сбрасывание небольших количеств пищи (5-30 мл) обычно через 30-60 мин после кормления • Рефлюкс пищи идет лишь за счет сокращений мышц желудка • Состояние ребенка не нарушается, не сопровождается вегетативными симптомами • Склонность к срыгиваниям характерна для новорожденных и грудных детей

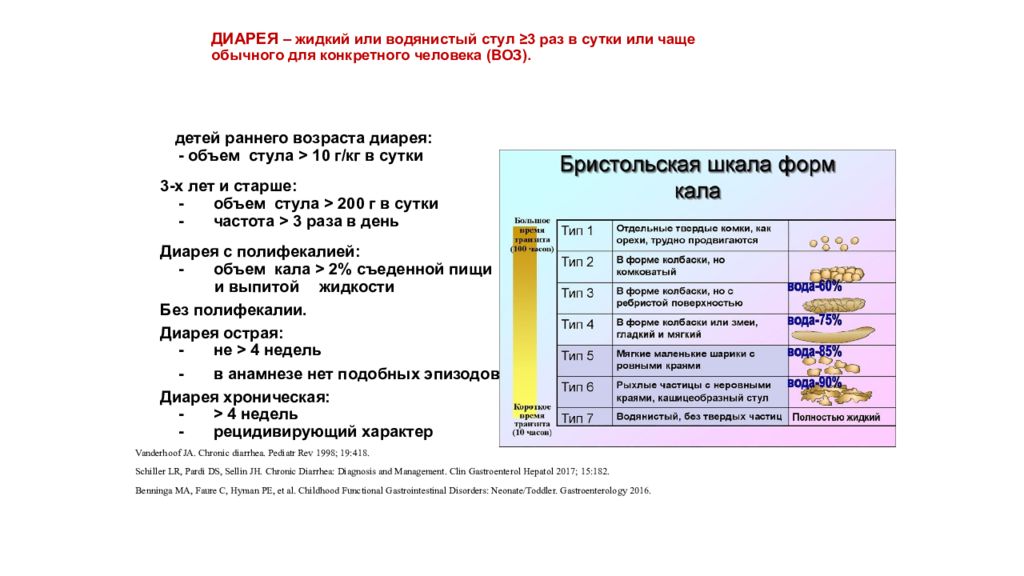

Слайд 19: ДИАРЕЯ – жидкий или водянистый стул ≥3 раз в сутки или чаще обычного для конкретного человека (ВОЗ)

У детей раннего возраста диарея: - объем стула > 10 г/кг в сутки 3-х лет и старше: - объем стула > 200 г в сутки - частота > 3 раза в день Диарея с полифекалией : - объем кала > 2% съеденной пищи и выпитой жидкости Без полифекалии. Диарея острая: - не > 4 недель - в анамнезе нет подобных эпизодов Диарея хроническая: - > 4 недель - рецидивирующий характер Vanderhoof JA. Chronic diarrhea. Pediatr Rev 1998; 19:418. Schiller LR, Pardi DS, Sellin JH. Chronic Diarrhea: Diagnosis and Management. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15:182. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016.

Слайд 20: МЕХАНИЗМ ДИАРЕИ

Тип Механизм Клиника Примеры 1) Секре-торная Усилена секреция воды и электроли-тов в просвет ки- шечника Обильная водная диарея Бактериальные энте-риты, гормональноак-тивные опухоли ЖКТ, накопление желчных кислот в просвете толстой кишки 2) Осмо-лярная Накопление в про-свете кишечника осмотически актив-ных субстанций, препятствующих всасыванию воды Жидкие каши-цеобразные или водянистые пе-нистые фека-лии с кислым запахом Дисахаридазная недо-статочность 3) Экссу-дативная Избыточное выде-ление воспалитель-ного экссудата в просвет кишки Кашицеобраз-ный стул Целиакия, тяжелый энтерит, ЯК, болезнь Крона 4) Гиперки-нетиче-ская Повышение пери-стальтики Необильный жидкий или ка-шицеобразный стул Неврогенный понос, тиреотоксикоз, медикаментозная стимуляция и др.

Слайд 21: Запор (синонимы констипа́ция, обстипа́ция ) – это синдром, включающий задержку опорожнения кишечника реже 3-х раз в неделю, затрудненную дефекацию, ощущение неполного опорожнения, твердый скудный стул

Слайд 22

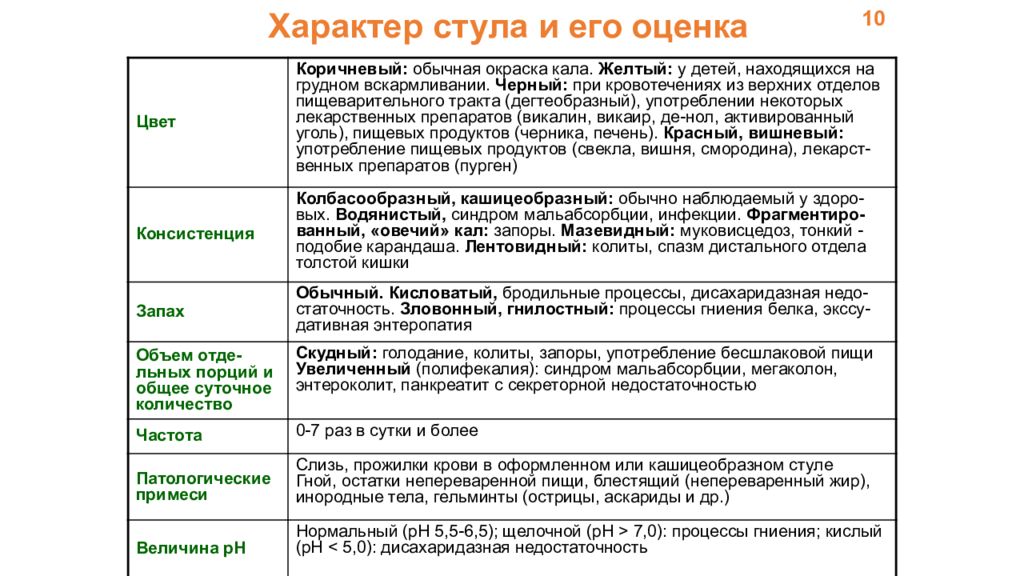

10 Характер стула и его оценка Цвет Коричневый: обычная окраска кала. Желтый: у детей, находящихся на грудном вскармливании. Черный: при кровотечениях из верхних отделов пищеварительного тракта (дегтеобразный), употреблении некоторых лекарственных препаратов (викалин, викаир, де-нол, активированный уголь), пищевых продуктов (черника, печень). Красный, вишневый: употребление пищевых продуктов (свекла, вишня, смородина), лекарст-венных препаратов (пурген) Консистенция Колбасообразный, кашицеобразный: обычно наблюдаемый у здоро-вых. Водянистый, синдром мальабсорбции, инфекции. Фрагментиро-ванный, «овечий» кал: запоры. Мазевидный: муковисцедоз, тонкий - подобие карандаша. Лентовидный: колиты, спазм дистального отдела толстой кишки Запах Обычный. Кисловатый, бродильные процессы, дисахаридазная недо-статочность. Зловонный, гнилостный: процессы гниения белка, экссу-дативная энтеропатия Объем отде-льных порций и общее суточное количество Скудный: голодание, колиты, запоры, употребление бесшлаковой пищи Увеличенный (полифекалия): синдром мальабсорбции, мегаколон, энтероколит, панкреатит с секреторной недостаточностью Частота 0-7 раз в сутки и более Патологические примеси Слизь, прожилки крови в оформленном или кашицеобразном стуле Гной, остатки непереваренной пищи, блестящий (непереваренный жир), инородные тела, гельминты (острицы, аскариды и др.) Величина рН Нормальный (рН 5,5-6,5); щелочной (рН > 7,0): процессы гниения; кислый (рН < 5,0): дисахаридазная недостаточность

Слайд 23

В зависимости от причины, рассматривают три типа запоров: первичные (врождённые или приобретённые в процессе развития аномалии толстой кишки и её иннервации), вторичные (являющиеся следствием болезней, травм, следствием побочного действия лекарств), идиопатически е (нарушение моторики толстой кишки по неустановленной причине).

Слайд 24: В патогенетическом отношении выделяют следующие виды запоров:

алиментарный (развивается вследствие уменьшения воды в организме, уменьшения потребления пищи или пищевых волокон), механический (возникает из-за наличия органических изменений в кишечнике), дискинетический ( развивается как следствие функциональных нарушений в желудочно-кишечном тракте, его иннервации и т. п.).

Слайд 25: Синдром желудочно-кишечного кровотечения (по характеру кала)

25 Состояние Характер крови Цвет Количество Отношение к калу Отношение к дефекации Анальные трещины Алый, яркий Мало На кале полосками Во время и после Полипы прямой кишки Яркий Мало или много На кале Во время и после Инвагинация «Малиновое желе» Мало Смешана Во время и после Язвенный колит Темный или яркий Мало или много Смешана Во время и после Кровотече-ние из же-лудка и 12-п.к. Дегте - образный Мало или много Смешана Во время Синдром желудочно-кишечного кровотечения (по характеру кала)

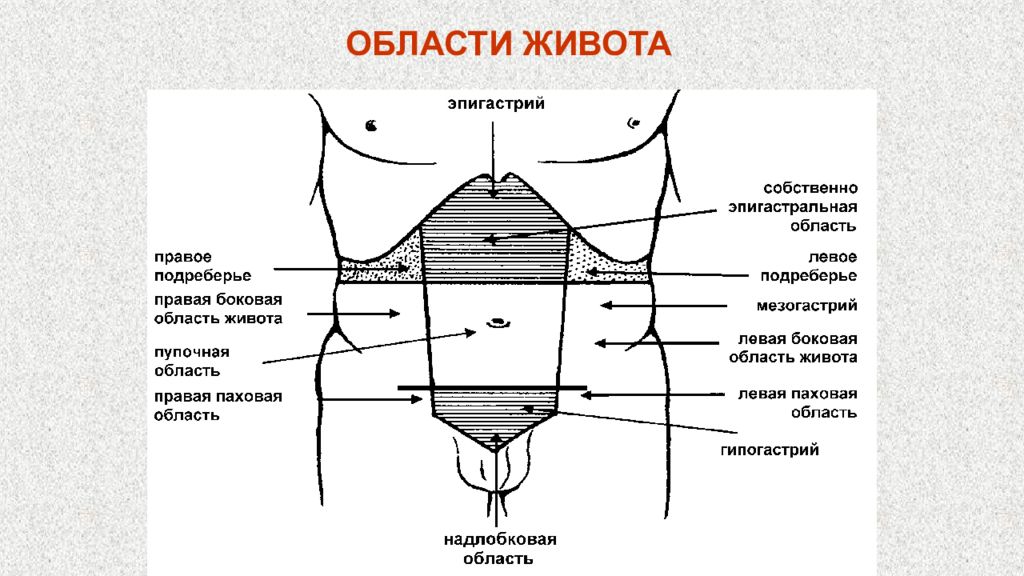

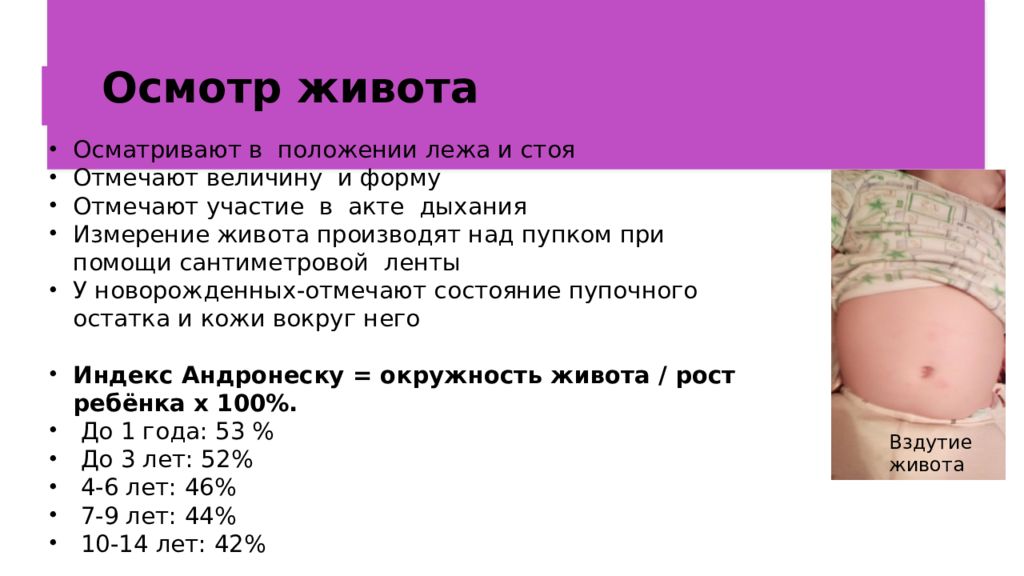

Слайд 27: Осмотр живота

Осматривают в положении лежа и стоя Отмечают величину и форму Отмечают участие в акте дыхания Измерение живота производят над пупком при помощи сантиметровой ленты У новорожденных-отмечают состояние пупочного остатка и кожи вокруг него Индекс Андронеску = окружность живота / рост ребёнка х 100 %. До 1 года: 53 % До 3 лет: 52 % 4-6 лет: 46% 7-9 лет: 44% 10-14 лет: 42% Вздутие живота

Слайд 28: Пальпация живота

Пальпация области живота производятся при положении ребенка лежа Убедитесь, что мышцы брюшного пресса ребенка расслаблены, руки в положении «вдоль тела». Можно быть принята положение в валиком в подколенной области. Врач садится с правой стороны кровати (для правшей) на табурет /сутул вровень с кушеткой. Лучше вовремя пальпации поддерживать разговор с ребенком, отвлекать.

Слайд 29

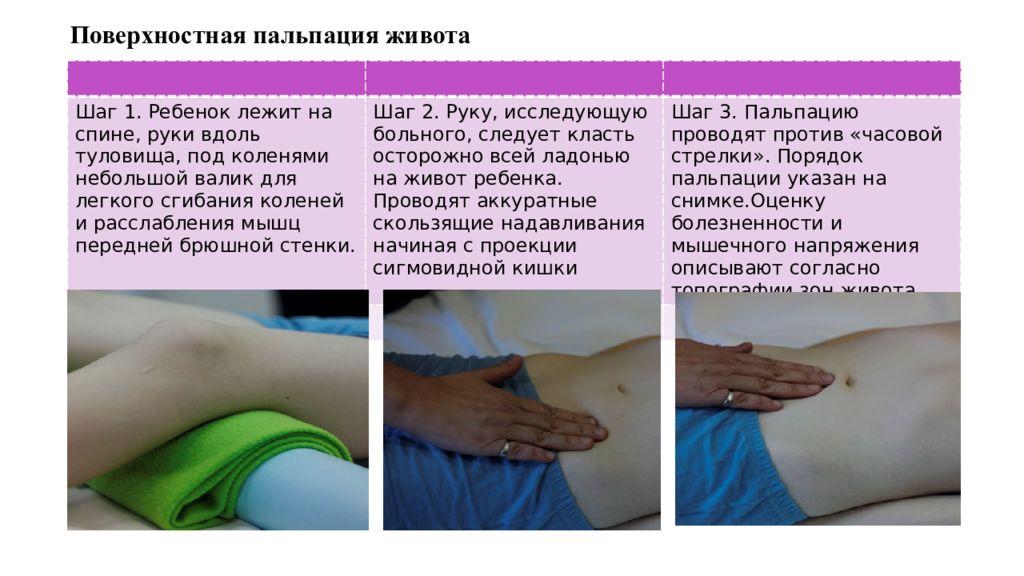

Шаг 1. Ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища, под коленями небольшой валик для легкого сгибания коленей и расслабления мышц передней брюшной стенки. Шаг 2. Руку, исследующую больного, следует класть осторожно всей ладонью на живот ребенка. Проводят аккуратные скользящие надавливания начиная с проекции сигмовидной кишки Шаг 3. Пальпацию проводят против «часовой стрелки». Порядок пальпации указан на снимке.Оценку болезненности и мышечного напряжения описывают согласно топографии зон живота. Поверхностная пальпация живота

Слайд 30

Глубокая пальпация желудка Шаг 1. Руку с четырьмя сложен- ными вместе и слегка согну- тыми пальцами перемещают вниз от мечевидного отростка. Оттягивают кожу живота вверх и на выдохе больного проникают в полость живота доходя до задней брюшной стенки. Желудок скользит под пальцами и выскакивает из-под них. Шаг 2. Большая кривизна желудка обычно локализуется по обе стороны от средней линии тела на 2–3 см выше пупка. Определяется она в виде валика, лежащего на позвоночнике и по бокам от него. Шаг 3. Пальпация привратника производится по правому краю прямой мышцы живота, приблизительно на 3–4 см выше пупка.

Слайд 31

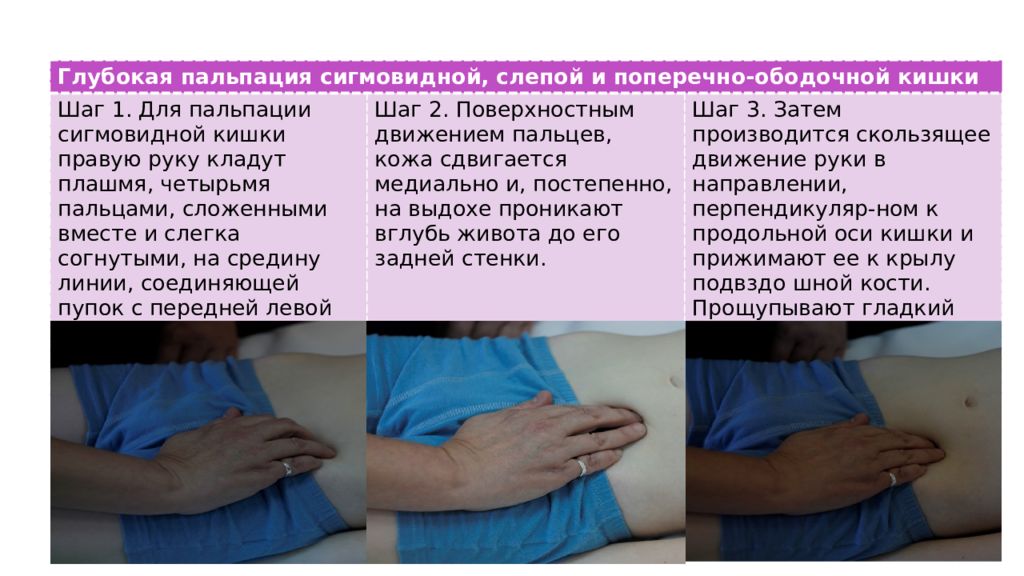

Глубокая пальпация сигмовидной, слепой и поперечно-ободочной кишки Шаг 1. Для пальпации сигмовидной кишки правую руку кладут плашмя, четырьмя пальцами, сложенными вместе и слегка согнутыми, на средину линии, соединяющей пупок с передней левой верхней остью подвздошной кости. Шаг 2. Поверхностным движением пальцев, кожа сдвигается медиально и, постепенно, на выдохе проникают вглубь живота до его задней стенки. Шаг 3. Затем производится скользящее движение руки в направлении, перпендикуляр-ном к продольной оси кишки и прижимают ее к крылу подвздо шной кости. Прощупывают гладкий плотноватый шнур толщиной в указательный палец исследуемого.

Слайд 32

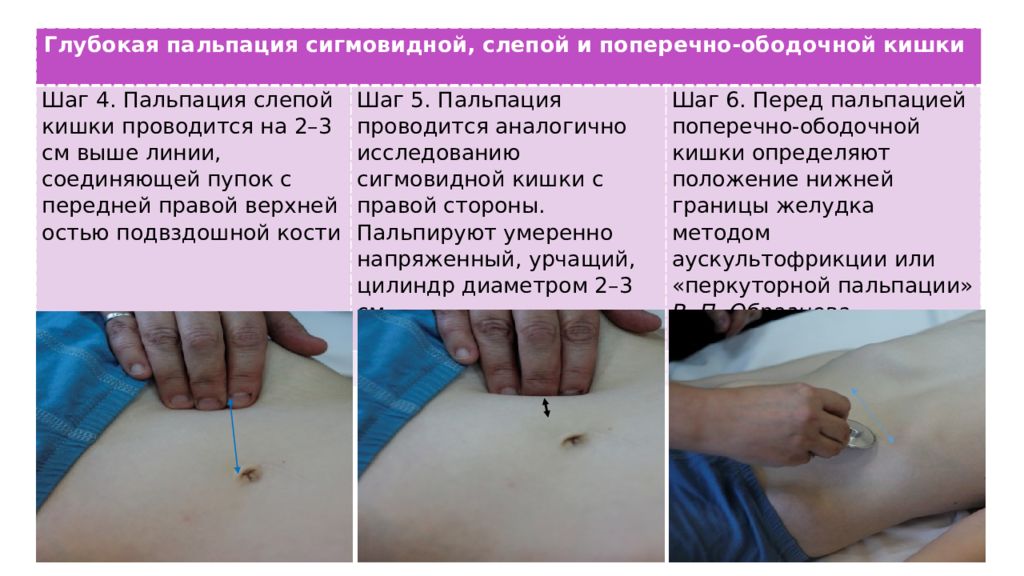

Глубокая пальпация сигмовидной, слепой и поперечно-ободочной кишки Шаг 4. Пальпация слепой кишки проводится на 2–3 см выше линии, соединяющей пупок с передней правой верхней остью подвздошной кости Шаг 5. Пальпация проводится аналогично исследованию сигмовидной кишки с правой стороны. Пальпируют умеренно напряженный, урчащий, цилиндр диаметром 2–3 см. Шаг 6. Перед пальпацией поперечно-ободочной кишки определяют положение нижней границы желудка методом аускультофрикции или « перкуторной пальпации» В. П. Образцова.

Слайд 33

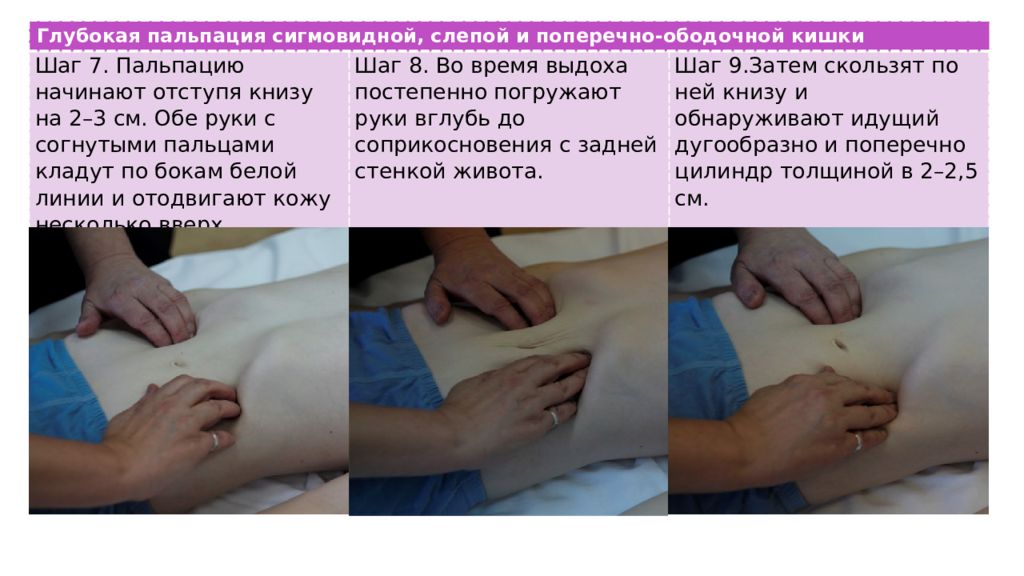

Глубокая пальпация сигмовидной, слепой и поперечно-ободочной кишки Шаг 7. Пальпацию начинают отступя книзу на 2–3 см. Обе руки с согнутыми пальцами кладут по бокам белой линии и отодвигают кожу несколько вверх. Шаг 8. Во время выдоха постепенно погружают руки вглубь до соприкосновения с задней стенкой живота. Шаг 9.Затем скользят по ней книзу и обнаруживают идущий дугообразно и поперечно цилиндр толщиной в 2–2,5 см.

Слайд 34

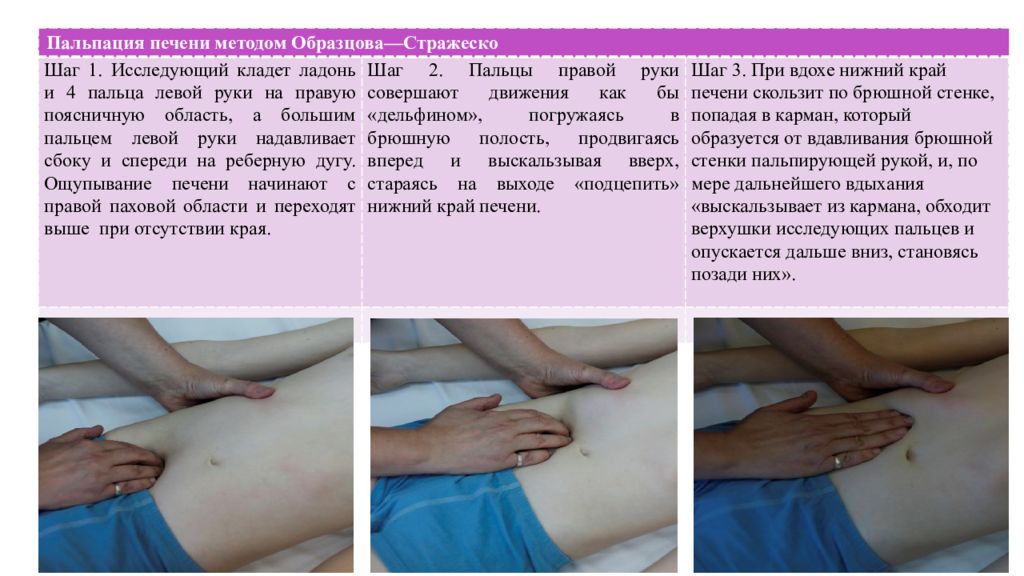

Пальпация печени методом Образцова— Стражеско Шаг 1. Исследующий кладет ладонь и 4 пальца левой руки на правую поясничную область, а большим пальцем левой руки надавливает сбоку и спереди на реберную дугу. Ощупывание печени начинают с правой паховой области и переходят выше при отсутствии края. Шаг 2. Пальцы правой руки совершают движения как бы «дельфином», погружаясь в брюшную полость, продвигаясь вперед и выскальзывая вверх, стараясь на выходе «подцепить» нижний край печени. Шаг 3. При вдохе нижний край печени скользит по брюшной стенке, попадая в карман, который образуется от вдавливания брюшной стенки пальпирующей рукой, и, по мере дальнейшего вдыхания «выскальзывает из кармана, обходит верхушки исследующих пальцев и опускается дальше вниз, становясь позади них».

Слайд 35

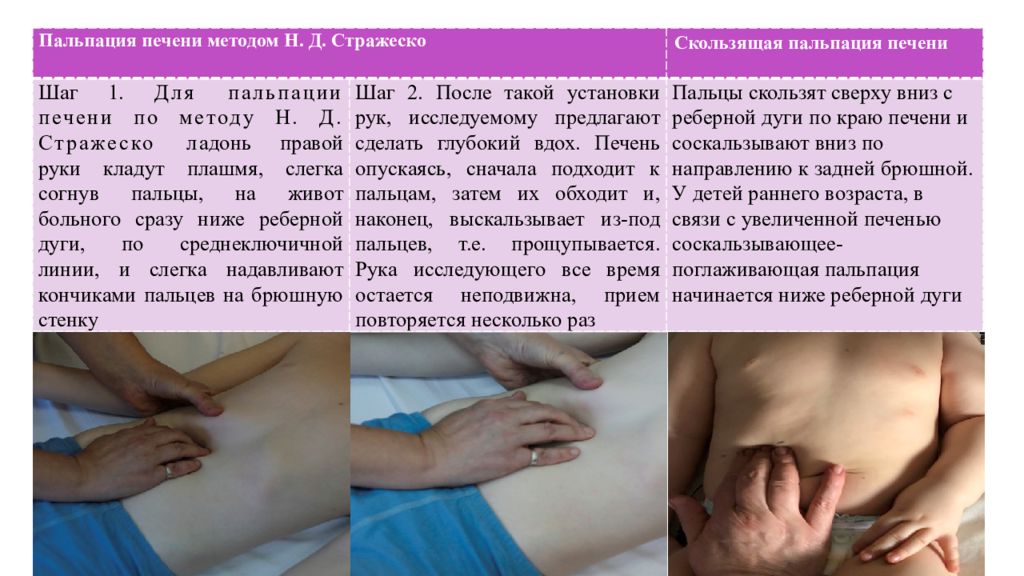

Пальпация печени методом Н. Д. Стражеско Скользящая пальпация печени Шаг 1. Для пальпации печени по методу Н. Д. Стражеско л адонь правой руки кладут плашмя, слегка согнув пальцы, на живот больного сразу ниже реберной дуги, по среднеключичной линии, и слегка надавливают кончиками пальцев на брюшную стенку Шаг 2. После такой установки рук, исследуемому предлагают сделать глубокий вдох. Печень опускаясь, сначала подходит к пальцам, затем их обходит и, наконец, выскальзывает из-под пальцев, т.е. прощупывается. Рука исследующего все время остается неподвижна, прием повторяется несколько раз Пальцы скользят сверху вниз с реберной дуги по краю печени и соскальзывают вниз по направлению к задней брюшной. У детей раннего возраста, в связи с увеличенной печенью соскальзывающее-поглаживающая пальпация начинается ниже реберной дуги

Слайд 37

Точка Мак- Бурнея - точка располагающаяся на границе между нижней и средней третью линии, соединяющей пупок и правую верхнюю переднюю ость. Ланца точка (О. Lanz ) - точка на границе правой и средней трети линии, соединяющей верхние передние подвздошные ости Аппедикулярные точки

Слайд 38

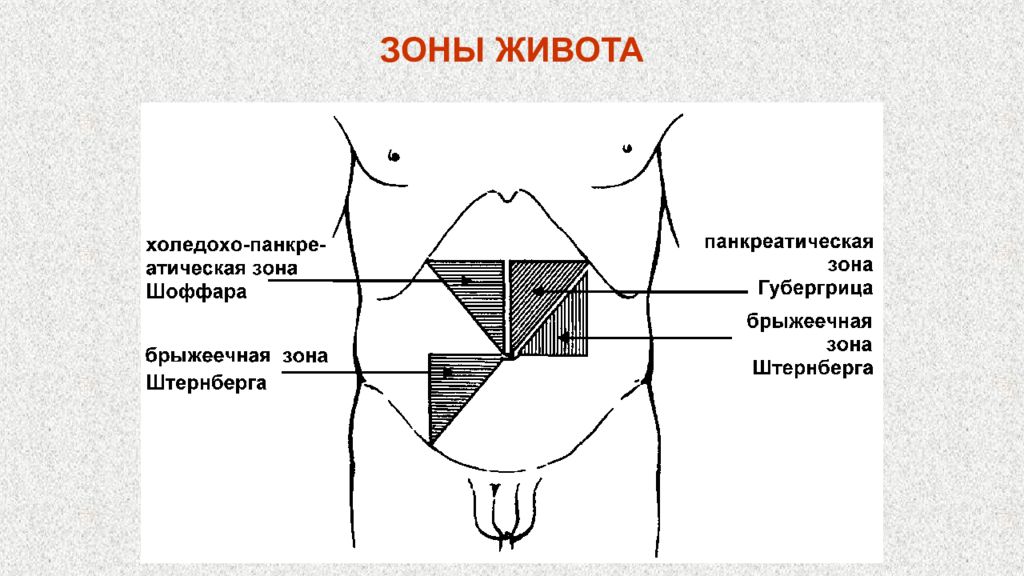

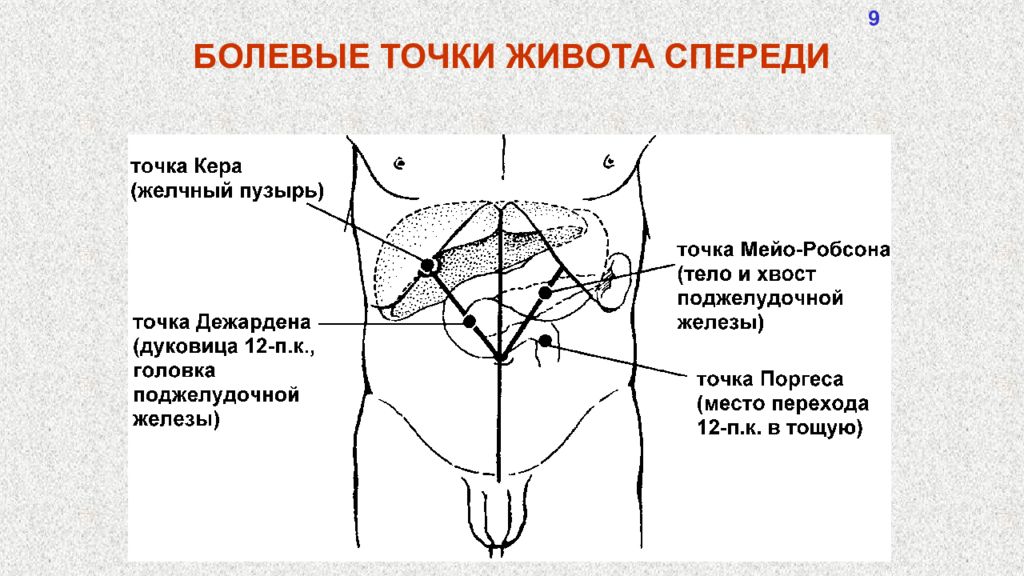

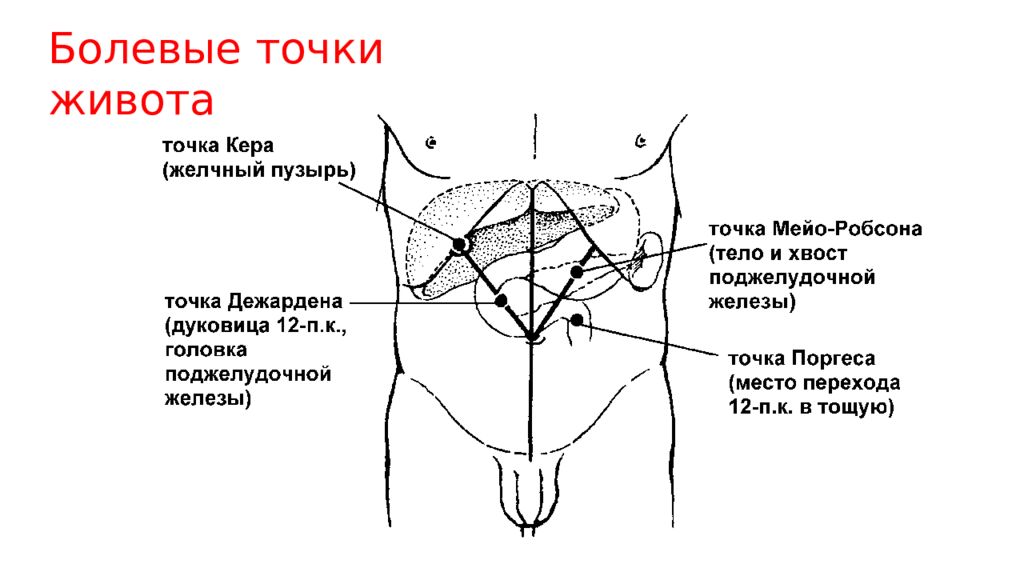

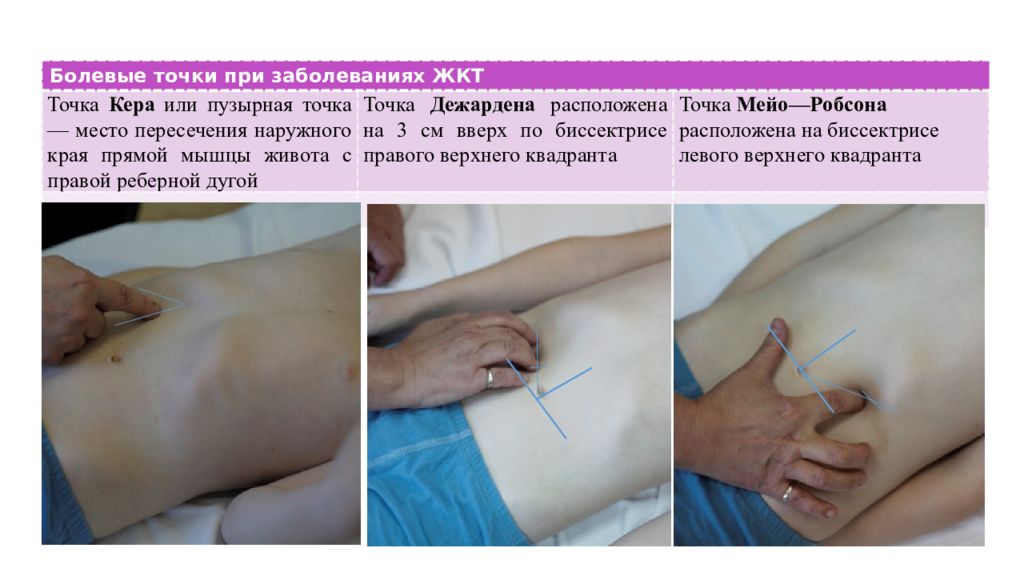

Болевые точки при заболеваниях ЖКТ Точка Кера или пузырная точка — место пересечения наружного края прямой мышцы живота с правой реберной дугой Точка Дежардена расположена на 3 см вверх по биссектрисе правого верхнего квадранта Точка Мейо— Робсона расположена на биссектрисе левого верхнего квадранта

Слайд 39

Болевые точки при заболеваниях ЖКТ Точка Поргеса (на 2 см левее и выше пупка) или на 3 см ниже точки Дежардена. Точка Мак- Бурнея ( аппендику-лярная ) На границе между наружной и средней третями линии, соединяющей пупок с верхней передней осью правой подвздошной кости. Точка Ланца ( аппендику-лярная ). Определяется на границе правой и средней трети линии, соединяющей передние верхние ости подвздошных костей.

Слайд 40

Болезненность в задних точках характерна для поражения органов, расположенных экстраперитонеально, а также может отмечаться при пенетрирующем процессе, выраженном периорганном отеке

Слайд 41

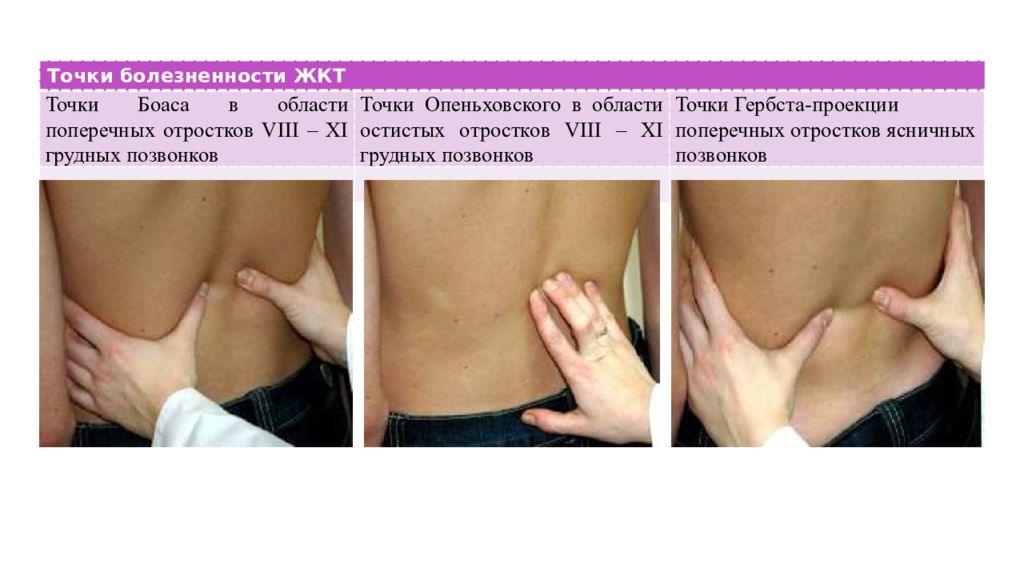

Точки болезненности ЖКТ Точки Боаса в области поперечных отростков VIII – XI грудных позвонков Точки Опеньховского в области остистых отростков VIII – XI грудных позвонков Точки Гербста -проекции поперечных отростков ясничных позвонков

Слайд 42

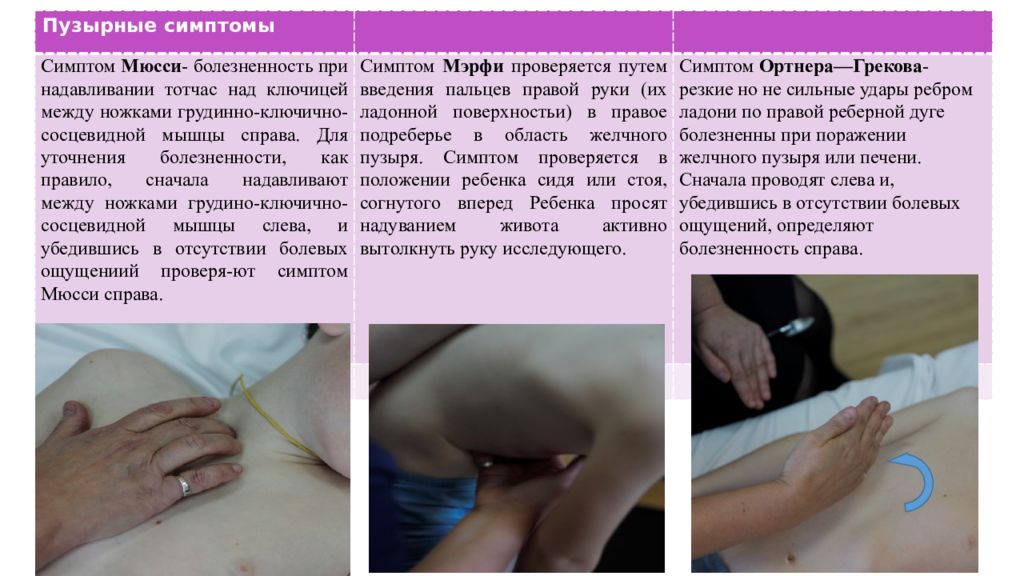

Пузырные симптомы Симптом Мюсси - болезненность при надавливании тотчас над ключицей между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы справа. Для уточнения болезненности, как правило, сначала надавливают между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы слева, и убедившись в отсутствии болевых ощущениий проверя -ют симптом Мюсси справа. Симптом Мэрфи проверяется путем введения пальцев правой руки (их ладонной поверхностьи ) в правое подреберье в область желчного пузыря. Симптом проверяется в положении ребенка сидя или стоя, согнутого вперед Ребенка просят надуванием живота активно вытолкнуть руку исследующего. Симптом Ортнера — Грекова - резкие но не сильные удары ребром ладони по правой реберной дуге болезненны при поражении желчного пузыря или печени. Сначала проводят слева и, убедившись в отсутствии болевых ощущений, определяют болезненность справа.

Слайд 43

Аппендикулярные симптомы Шаг 1.Для оценки симптома Щеткина-Блюмберга медленно надавливают на брюшную стенку в район точки Мак- Бурнея Шаг 2.Быстро отнимаем руку. При возникновении сильной боли симптом положительный. Симптом Воскресенского (симптом «рубашки) - через натянутую рубашку больного быстро производят скользящее движение рукой вдоль передней брюшной стенки от реберной дуги до пупартовой связки и обратно. Это движение производят попеременно сначала слева, затем справа. При этом происходит усиление болезненности в правой подвздошной области.

Слайд 44

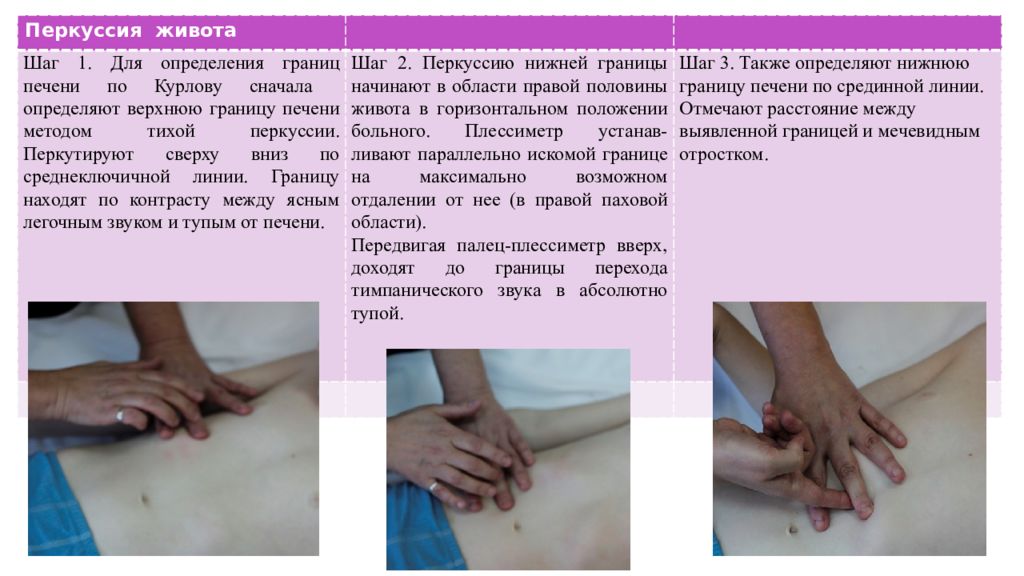

Перкуссия живота Шаг 1. Для определения границ печени по Курлову сначала определяют верхнюю границу печени методом тихой перкуссии. Перкутируют сверху вниз по среднеключичной линии. Границу находят по контрасту между ясным легочным звуком и тупым от печени. Шаг 2. Перкуссию нижней границы начинают в области правой половины живота в горизонтальном положении больного. Плессиметр устанав-ливают параллельно искомой границе на максимально возможном отдалении от нее (в правой паховой области). Передвигая палец-плессиметр вверх, доходят до границы перехода тимпанического звука в абсолютно тупой. Шаг 3. Также определяют нижнюю границу печени по срединной линии. Отмечают расстояние между выявленной границей и мечевидным отростком.

Слайд 45

Перкуссия живота Шаг 4. Палец-плессиметр устанавливают перпендикулярно краю левой реберной дуги на уровне VIII–IX ребер и перкутируют вправо, непосредственно по краю реберной дуги до места перехода тимпанического звука (в области пространства Траубе ) в тупой. Границу отмечают по правому краю пальца-плессиметра. Шаг 5. Оценивают 3 размера. 1.Вертикально по правой средне-кличичной линии от верхней границы до нижней границы. 2.Вертикально по средней линии от основания мечевидного отростка до нижней перку-торной границы печени. 3.По краю левой реберной дуги от основания мечевидного отростка до границы пече-ночной тупости. Симптом Менделя. Тихое выстукивание согнутыми пальцами эпигастральной области определяет зону болезненности или защитное напряжение мышц.

Слайд 46

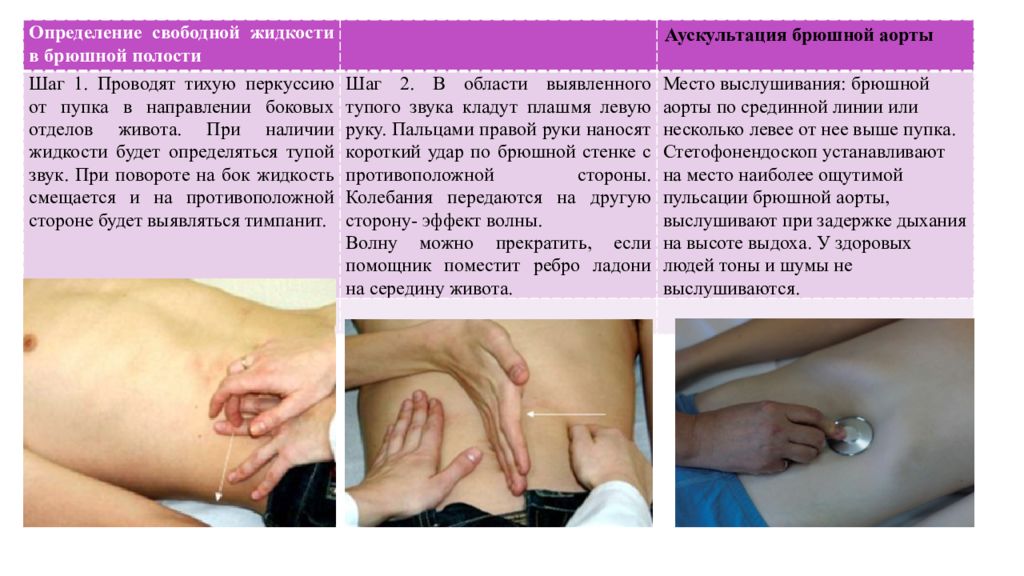

Определение свободной жидкости в брюшной полости Аускультация брюшной аорты Шаг 1. Проводят тихую перкуссию от пупка в направлении боковых отделов живота. При наличии жидкости будет определяться тупой звук. При повороте на бок жидкость смещается и на противоположной стороне будет выявляться тимпанит. Шаг 2. В области выявленного тупого звука кладут плашмя левую руку. Пальцами правой руки наносят короткий удар по брюшной стенке с противоположной стороны. Колебания передаются на другую сторону- эффект волны. Волну можно прекратить, если помощник поместит ребро ладони на середину живота. Место выслушивания: брюшной аорты по срединной линии или несколько левее от нее выше пупка. Стетофонендоскоп устанавливают на место наиболее ощутимой пульсации брюшной аорты, выслушивают при задержке дыхания на высоте выдоха. У здоровых людей тоны и шумы не выслушиваются.

Слайд 47: Методы исследования ЖКТ

Лабораторные (исследования кала, мочи, крови) Инструментальные (методы визуализации,, дыхательные тесты, функциональные исследования) Генетическое исследование Гистологическое исследование

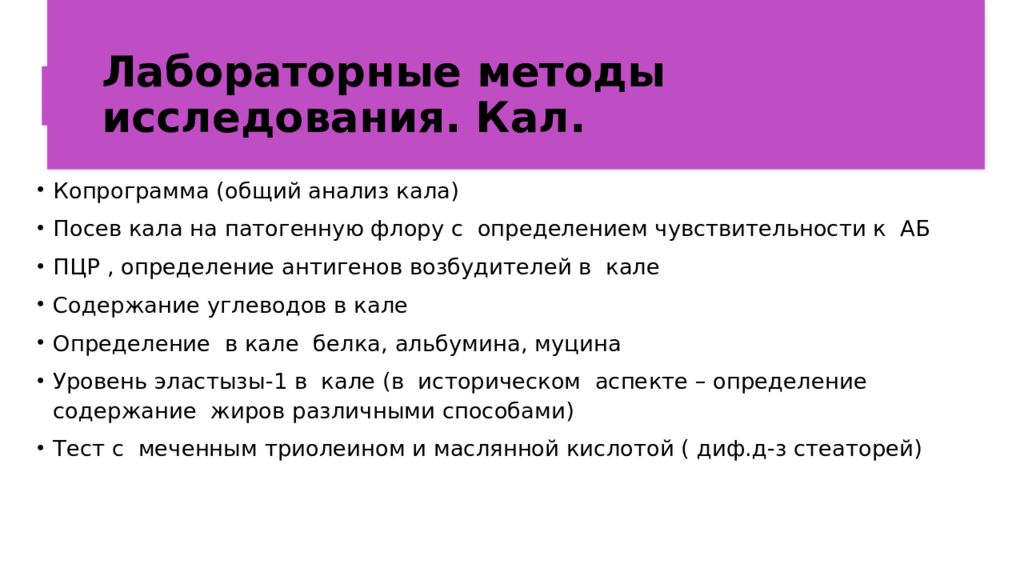

Слайд 48: Лабораторные методы исследования. Кал

Копрограмма (общий анализ кала) Посев кала на патогенную флору с определением чувствительности к АБ ПЦР, определение антигенов возбудителей в кале Содержание углеводов в кале Определение в кале белка, альбумина, муцина Уровень эластызы-1 в кале (в историческом аспекте – определение содержание жиров различными способами) Тест с меченным триолеином и маслянной кислотой ( диф.д -з стеаторей )

Слайд 49: Неинвазивные биомаркеры воспаления в СО ЖКТ

Уровень фекального кальпротектина и других неинвазивных биомаркеров (цитруллин, интестинальные белки, связывающие жирные кислоты (I-FABP), эндогенные цитозольные белки энтероцитов и белки подвздошной кишки, связывающие, желчные кислоты (I-BABP ) Аллергическое воспаление - Определение эозинофильного нейротоксина ( EDN ), Эозинофильного катионного белка ( ECP), Зонулин в кале

Слайд 50: Дыхательные тесты и функциональные пробы

Диагностика и контроль эрадакации Н.р. –инфекции Диагностика дисахаридазных недостаточностей Диагностика СИБР Анализ «сахарной кривой», тест на толлерантность ди - и моносахаридам Колодинамические исследования и исследования сфинктерного аппарата прямой кишки- манометрия толстой кишки и аноректальной зоны.

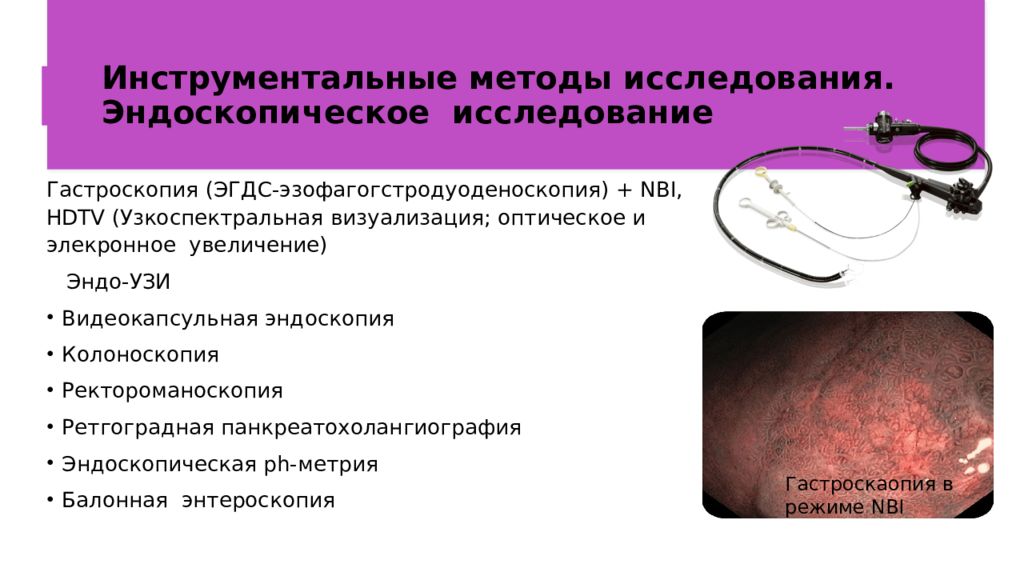

Слайд 51: Инструментальные методы исследования. Эндоскопическое исследование

Гастроскопия (ЭГДС- эзофагогстродуоденоскопия ) + NBI, HDTV ( Узкоспектральная визуализация ; оптическое и элекронное увеличение) Эндо-УЗИ Видеокапсульная эндоскопия Колоноскопия Ректороманоскопия Ретгоградная панкреатохолангиография Эндоскопическая ph - метрия Балонная энтероскопия Гастроскаопия в режиме NBI

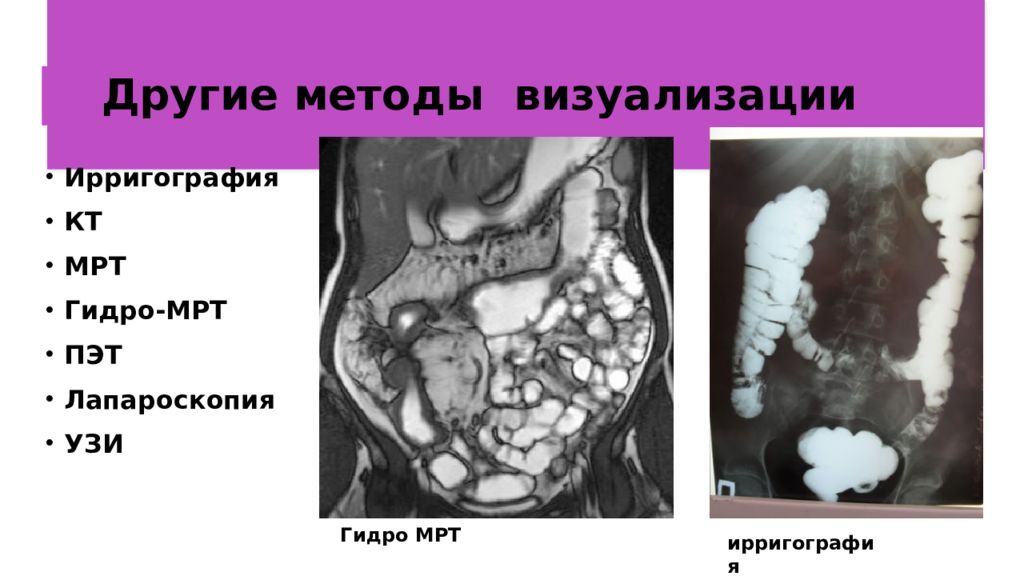

Слайд 52: Другие методы визуализации

Ирригография КТ МРТ Гидро -МРТ ПЭТ Лапароскопия УЗИ Гидро МРТ ирригография