Первый слайд презентации: Театр во второй половине XIX века

Слайд 2

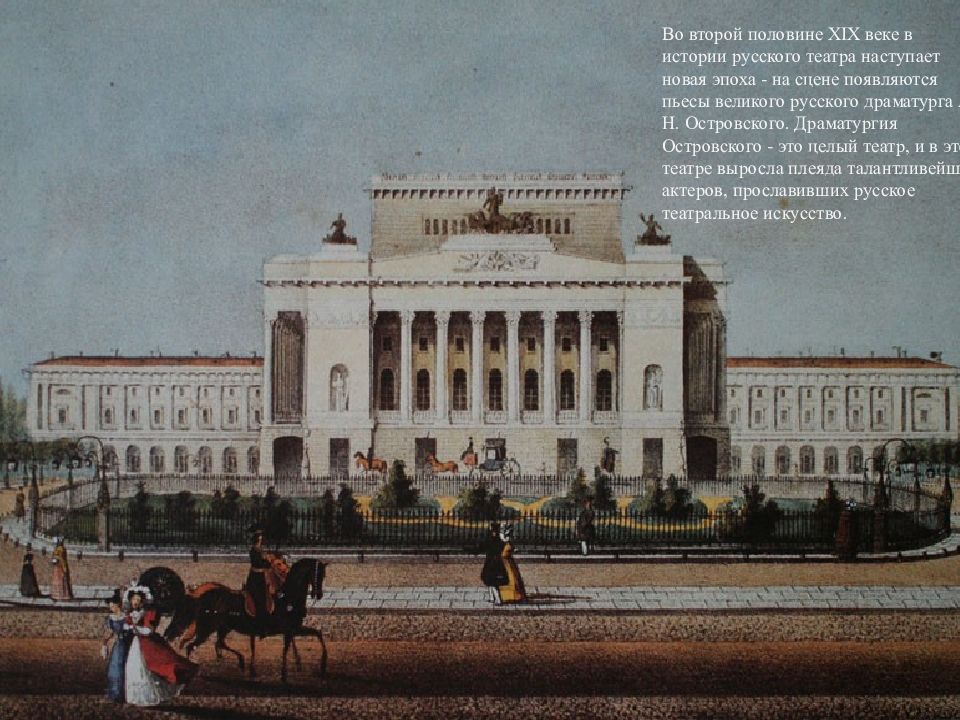

Во второй половине XIX веке в истории русского театра наступает новая эпоха - на сцене появляются пьесы великого русского драматурга А. Н. Островского. Драматургия Островского - это целый театр, и в этом театре выросла плеяда талантливейших актеров, прославивших русское театральное искусство.

Слайд 4: Малый театр

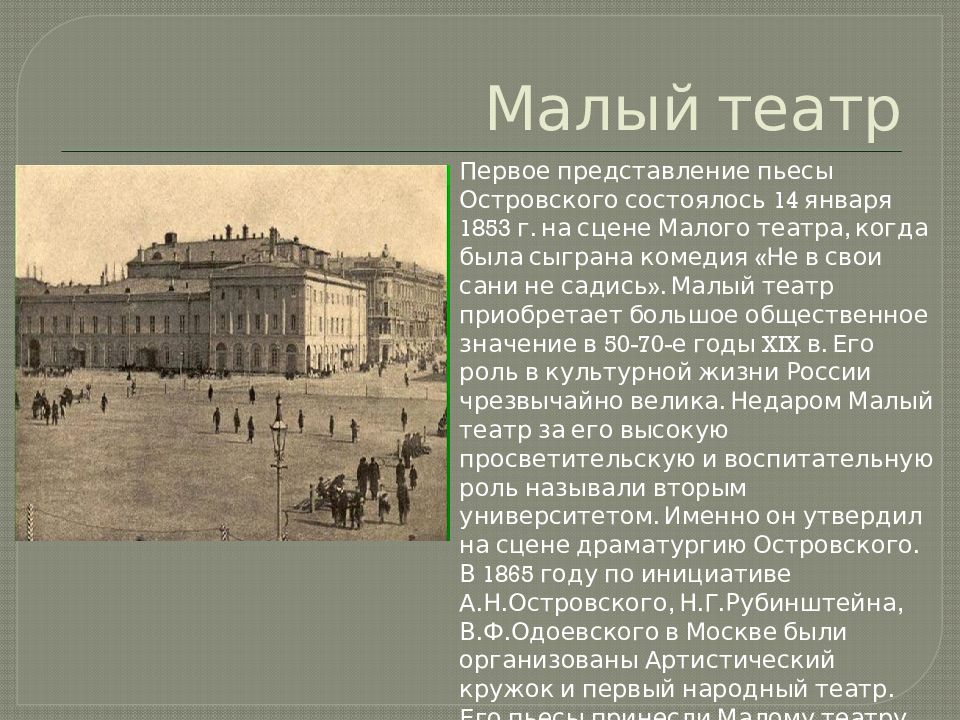

Первое представление пьесы Островского состоялось 14 января 1853 г. на сцене Малого театра, когда была сыграна комедия «Не в свои сани не садись». Малый театр приобретает большое общественное значение в 50-70-е годы XIX в. Его роль в культурной жизни России чрезвычайно велика. Недаром Малый театр за его высокую просветительскую и воспитательную роль называли вторым университетом. Именно он утвердил на сцене драматургию Островского. В 1865 году по инициативе А.Н.Островского, Н.Г.Рубинштейна, В.Ф.Одоевского в Москве были организованы Артистический кружок и первый народный театр. Его пьесы принесли Малому театру неофициальное название «Дом Островского».

Слайд 5: Артисты Малого театра

Именно в пьесах Островского раскрылся талант крупнейшего актера Малого театра Прова Михайловича Садовского (1818-1872). Исполнение артистом роли Любима Торцова в пьесе «Бедность не порок» стало одним из высочайших достижений артиста. Вместе с Садовским на сцене Малого театра играла выдающаяся русская трагическая актриса Любовь Павловна Никулина-Косицкая (1827-1868). Она была первой и одной из самых замечательных исполнительниц Катерины в «Грозе» Островского. Полина Антипъевна Стрепетова (1850-1903), крупнейшая провинциальная трагическая актриса, навсегда запомнила ее игру на сцене. Встреча с Никулиной-Косицкой помогла Стрепетовой стать большой актрисой. Традиции искусства Никулиной-Косицкой сказались также в творчестве великой трагической актрисы Малого театра М. Н. Ермоловой.

Слайд 6

Артисты Малого театра Пров Михайлович Садовский Любовь Павловна Никулина-Косицкая Полина Антипъевна Стрепетова Мария Николаевна Ермолова

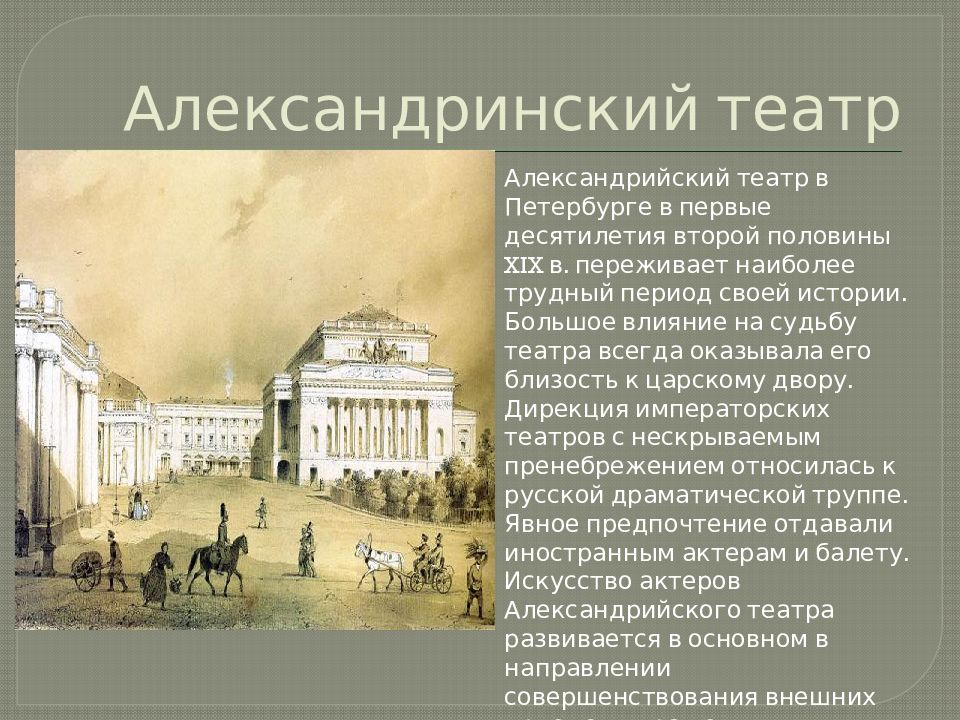

Слайд 7: Александринский театр

Александрийский театр в Петербурге в первые десятилетия второй половины XIX в. переживает наиболее трудный период своей истории. Большое влияние на судьбу театра всегда оказывала его близость к царскому двору. Дирекция императорских театров с нескрываемым пренебрежением относилась к русской драматической труппе. Явное предпочтение отдавали иностранным актерам и балету. Искусство актеров Александрийского театра развивается в основном в направлении совершенствования внешних приемов выражения.

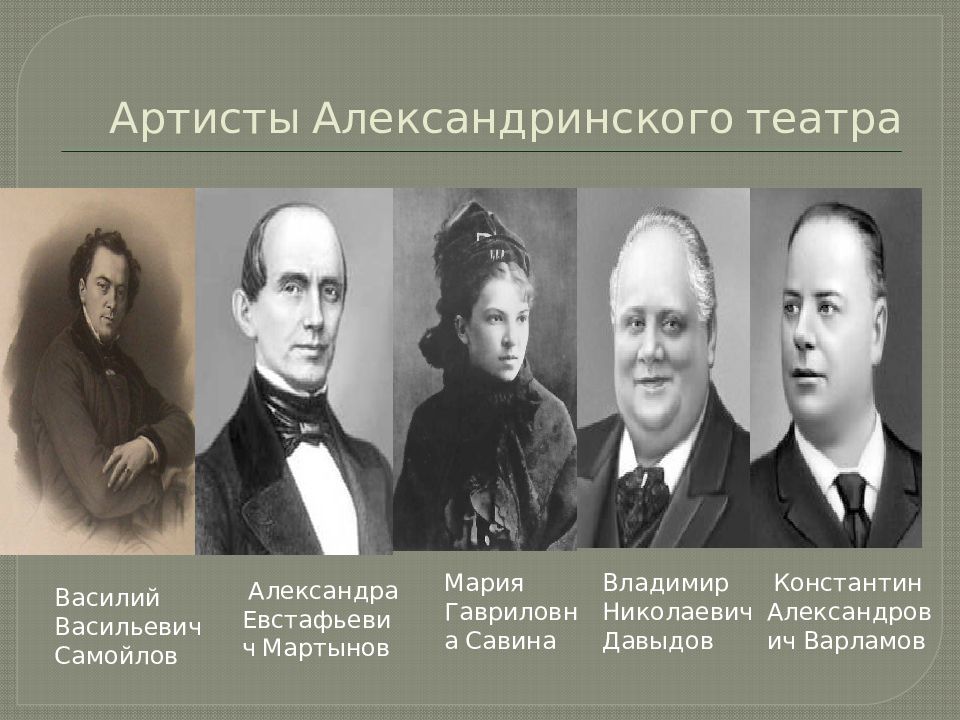

Слайд 8: Артисты Александринского театра

Величайшим мастером перевоплощения, виртуозно владевшим техникой актерского искусства, был Василий Васильевич Самойлов (1813-1887), создававший жизненно достоверные, сценически эффектные образы. Творчество талантливейшего актера-гуманиста Александра Евстафьевича Мартынова (1816-1860), создателя целого ряда образов «маленьких людей», защищавшего их право на счастье, было исключением для Александрийского театра тех лет. Он играл Подколесина в «Женитьбе» и Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя, Мошкина в «Холостяке» Тургенева, много ролей из репертуара Островского. Одним из высочайших достижений артиста был образ Тихона в «Грозе» Островского. Мартынов был одинок в театре, ранняя смерть унесла его в расцвете творческих сил.