Первый слайд презентации: Тема 1. Концептуальные основы экономической безопасности: понятие, функции, нормативное регулирование экономической безопасности в России

Первые трактовки понятия безопасности возникли еще в античные времена, так, Аристотель содержание безопасности сводил к проблеме самосохранения. Термин «безопасность» был сформулирован в 1190 году английским философом Робертом как «спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности». Трансформирование этого понятие на более высокий, государственный уровень произошло в 13 веке. В 16-17 веке утвердилась точка зрения о том, что главной целью государства является общее благосостояние и безопасность.

Слайд 2: Современные трактовки безопасности

С точки зрения В.К. Сенчагова безопасность — «это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов». Таким образом, понятие безопасности неразрывно связано с такими категориями как «угроза» и «риски». В.В. Криворотов дает следующее определение данным понятиям: угроза – это непосредственная опасность, источник которой может быть установлен более или менее точно. Риски - это возможные опасности, в отношении которых предприняты профилактические действия

Слайд 3

В процессе расширения масштабов хозяйственной деятельности категория безопасности затрагивала все больше сфер деятельности: общество, экономику, государство, технику и технологии и т.д. В настоящее время систему безопасности в соответствии с пространственно-географическими масштабами можно представить составляющими, изображенными на рис.1.

Слайд 4: Национальная безопасность

В настоящее время среди экономистов теоретиков и практиков наибольший интерес вызывают вопросы, связанные с проблемами национальной безопасности. Термин «национальная безопасность» впервые появился в США. Считают, что он был введен в американский политический лексикон президентом Теодором Рузвельтом в 1904 г. Однако до 1940-х гг. это понятие употреблялось узко - только в контексте проблем обороны страны от вооруженной внешней агрессии. Сдвиг в понимании национальной безопасности обозначился в Америке уже в 1930-х гг. в дискуссиях о национальных интересах и приоритетах в ситуации надвигающейся Второй мировой войны. Родившись в Америке 1930-х, понятие "национальная экономическая безопасность" в 1970-е стало активно эксплуатироваться во всех развитых странах. В развитых странах в настоящее время преобладает понимание национальной экономической безопасности как защищенности национальной экономики от главным образом внешних угроз. Что касается внутренних угроз, то они признаются, но считаются относительно второстепенными. Однако такие приоритеты не универсальны. В России сформировалась во многом иная доктрина национальной экономической безопасности.

Слайд 5: Нормативное регулирование

В нашей стране проблема экономической безопасности впервые была осознана еще в советские времена. Первым ключевым событием в актуализации этой проблемы стал принятый 5 марта 1992 г. закон Российской Федерации "О безопасности" № 2446-1 (впоследствии дважды подвергавшийся уточнению - 25 декабря 1992 г. и 25 июля 2002 г.). В соответствии со ст. 2 закона РФ «О безопасности», безопасность — это «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества или государства от внешних и внутренних угроз... Жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития». На основе этого закона был принят Указ Президента РФ № 547 от 3 июня 1992 г. "Об образовании Совета Безопасности Российской Федерации". Плодом деятельности Совбеза стали многие программные документы. Наиболее важными среди них следует считать опубликованную в 1994 г. "Концепцию экономической безопасности Российской Федерации" и одобренную Указом Президента Российской Федерации № 608 от 29 апреля 1996 г. "Государственную стратегию экономической безопасности Российской Федерации (основные положения)".

Слайд 6: Нормативное регулирование

Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» была утверждена новая редакция Концепции национальной безопасности Российской Федерации. В этом документе сформулированы важнейшие направления, принципы государственной политики, национальные интересы, угрозы национальной безопасности, а также основные направления, цели, задачи и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Слайд 7: Современное представление экономической безопасности

Среди ученых сложились в настоящее время три точки зрения на понимание экономической безопасности: авторы первой группы (Абалкин Л и др.) понимают экономическую безопасность, как совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз, авторы второй группы (В. Сенчагов, Г. Гутман) связывают экономическую безопасность с таким состоянием экономики страны, которое позволяет защищать её жизненно важные интересы, авторы третьей группы (А. Архипов, А. Городецкий) под экономической безопасностью подразумевают способности экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и международном уровнях. Государственная стратегия: экономическая безопасность определялась как возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни, военно-политическую стабильность общества и целостность государства, противостоять влиянию внутренних и внешних негативных факторов и быть материальной основой национальной безопасности.

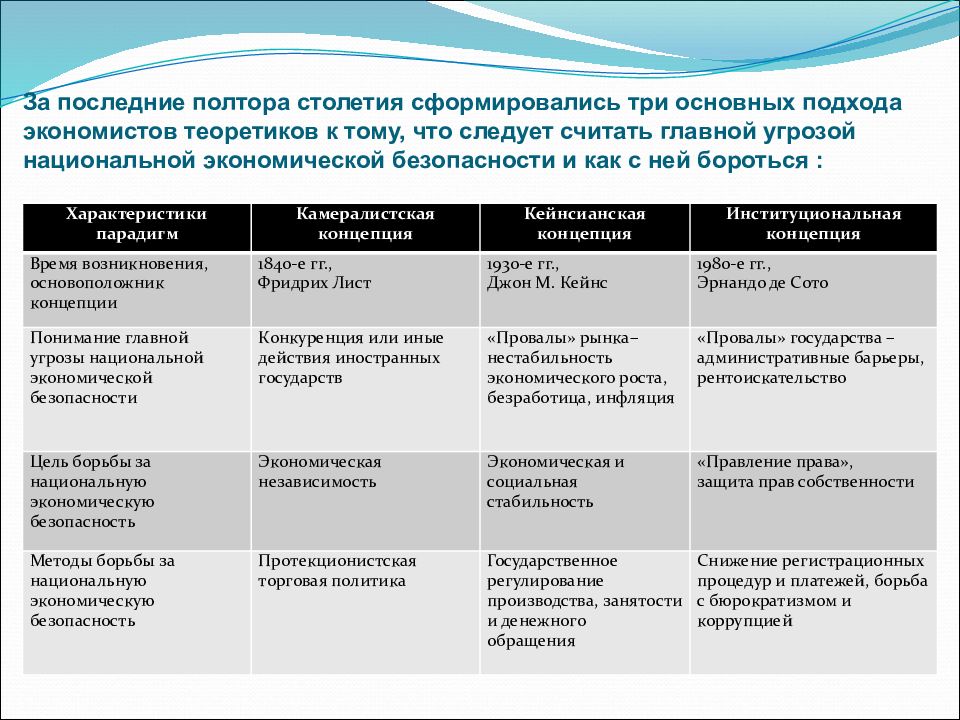

Слайд 8: За последние полтора столетия сформировались три основных подхода экономистов теоретиков к тому, что следует считать главной угрозой национальной экономической безопасности и как с ней бороться :

Характеристики парадигм Камералистская концепция Кейнсианская концепция Институциональная концепция Время возникновения, основоположник концепции 1840-е гг., Фридрих Лист 1930-е гг., Джон М. Кейнс 1980-е гг., Эрнандо де Сото Понимание главной угрозы национальной экономической безопасности Конкуренция или иные действия иностранных государств «Провалы» рынка– нестабильность экономического роста, безработица, инфляция «Провалы» государства – административные барьеры, рентоискательство Цель борьбы за национальную экономическую безопасность Экономическая независимость Экономическая и социальная стабильность «Правление права», защита прав собственности Методы борьбы за национальную экономическую безопасность Протекционистская торговая политика Государственное регулирование производства, занятости и денежного обращения Снижение регистрационных процедур и платежей, борьба с бюрократизмом и коррупцией

Слайд 9: Система экономической безопасности

обеспечение экономической безопасности является необходимым фактором для достижения экономического равновесия страны, т.е. сбалансированности и устойчивости развития всех участников хозяйственного процесса. Поэтому, нами предлагается рассматривать категорию экономической безопасности как систему взаимосвязанных элементов – субъектов хозяйствования, взаимодействующих между собой в целях достижения устойчивого развития и обеспечения эффективности деятельности на каждом уровне управления (микро-, мезо- и макроуровнях). Система экономической безопасности субъектов хозяйствования изображена на рис.2. (ст.11)

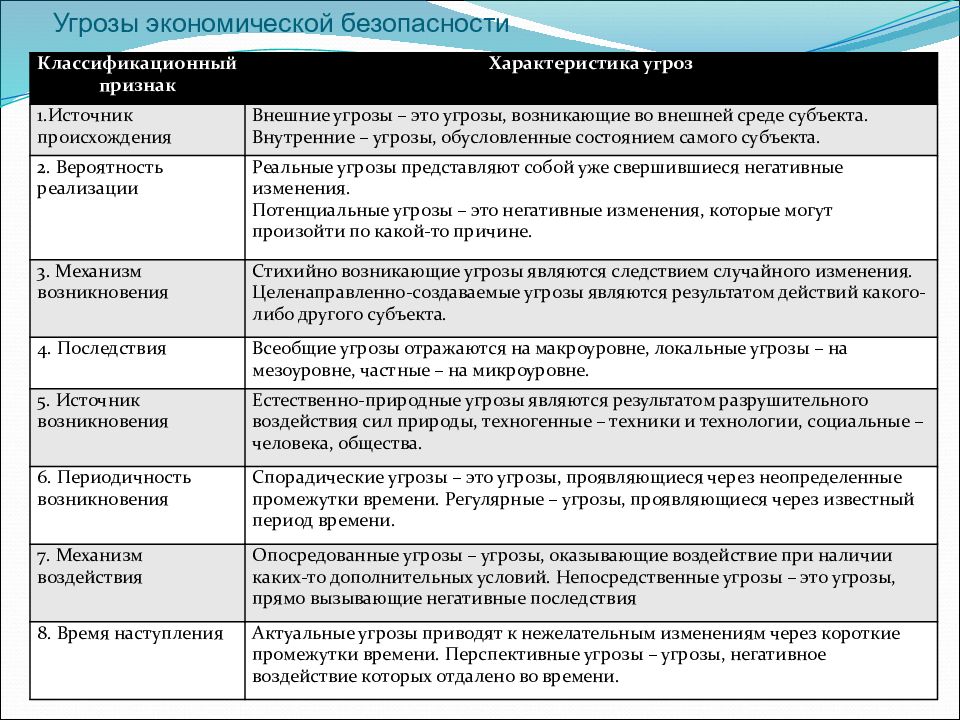

Слайд 10: Угрозы экономической безопасности

Классификационный признак Характеристика угроз 1.Источник происхождения Внешние угрозы – это угрозы, возникающие во внешней среде субъекта. Внутренние – угрозы, обусловленные состоянием самого субъекта. 2. Вероятность реализации Реальные угрозы представляют собой уже свершившиеся негативные изменения. Потенциальные угрозы – это негативные изменения, которые могут произойти по какой-то причине. 3. Механизм возникновения Стихийно возникающие угрозы являются следствием случайного изменения. Целенаправленно-создаваемые угрозы являются результатом действий какого-либо другого субъекта. 4. Последствия Всеобщие угрозы отражаются на макроуровне, локальные угрозы – на мезоуровне, частные – на микроуровне. 5. Источник возникновения Естественно-природные угрозы являются результатом разрушительного воздействия сил природы, техногенные – техники и технологии, социальные – человека, общества. 6. Периодичность возникновения Спорадические угрозы – это угрозы, проявляющиеся через неопределенные промежутки времени. Регулярные – угрозы, проявляющиеся через известный период времени. 7. Механизм воздействия Опосредованные угрозы – угрозы, оказывающие воздействие при наличии каких-то дополнительных условий. Непосредственные угрозы – это угрозы, прямо вызывающие негативные последствия 8. Время наступления Актуальные угрозы приводят к нежелательным изменениям через короткие промежутки времени. Перспективные угрозы – угрозы, негативное воздействие которых отдалено во времени.

Слайд 12: Характеристика внутренних угроз

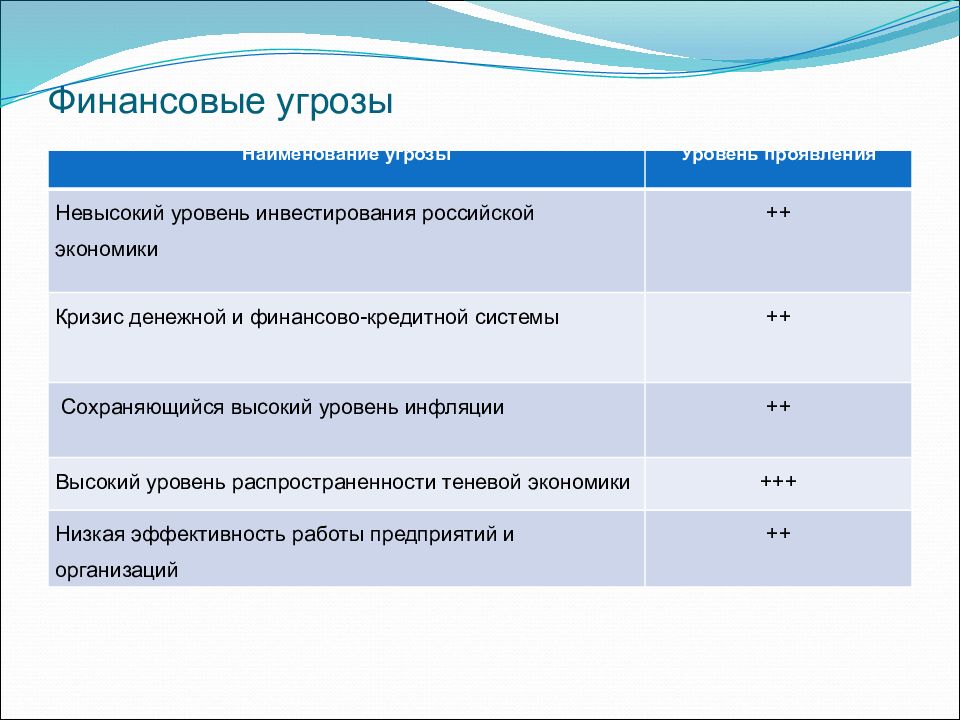

Все внутренние угрозы экономической безопасности региона можно классифицировать следующим образом: угрозы производственного и технологического характера; финансовые угрозы; организационно-правовые угрозы; социальные и демографические угрозы.

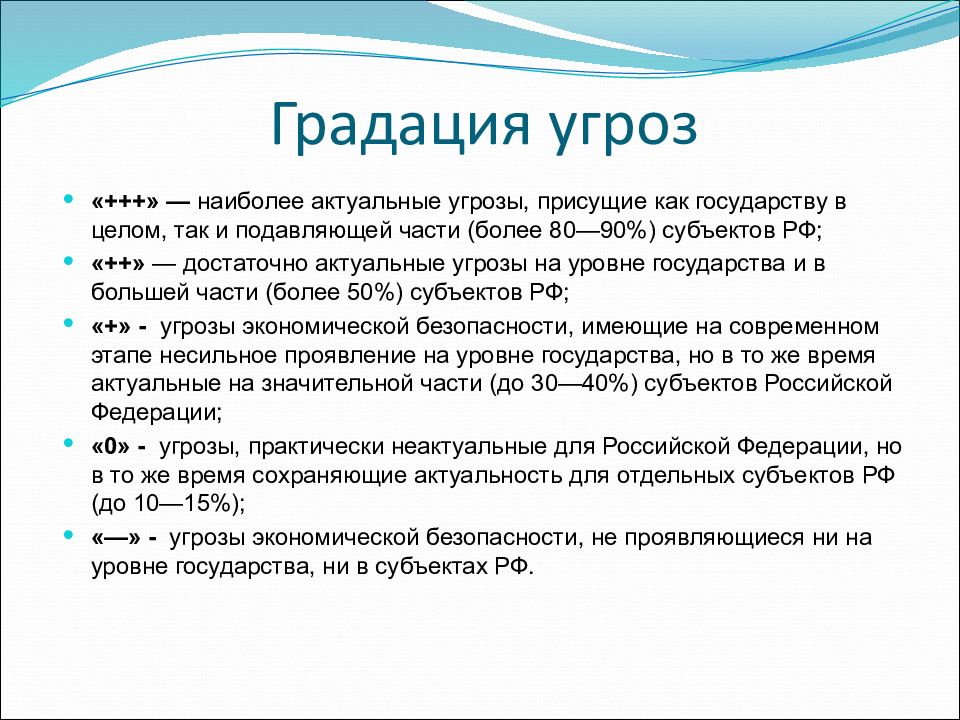

Слайд 13: Градация угроз

«+++» — наиболее актуальные угрозы, присущие как государству в целом, так и подавляющей части (более 80—90%) субъектов РФ; «++» — достаточно актуальные угрозы на уровне государства и в большей части (более 50%) субъектов РФ; «+» - угрозы экономической безопасности, имеющие на современном этапе несильное проявление на уровне государства, но в то же время актуальные на значительной части (до 30—40%) субъектов Российской Федерации; «0» - угрозы, практически неактуальные для Российской Федерации, но в то же время сохраняющие актуальность для отдельных субъектов РФ (до 10—15%); «—» - угрозы экономической безопасности, не проявляющиеся ни на уровне государства, ни в субъектах РФ.

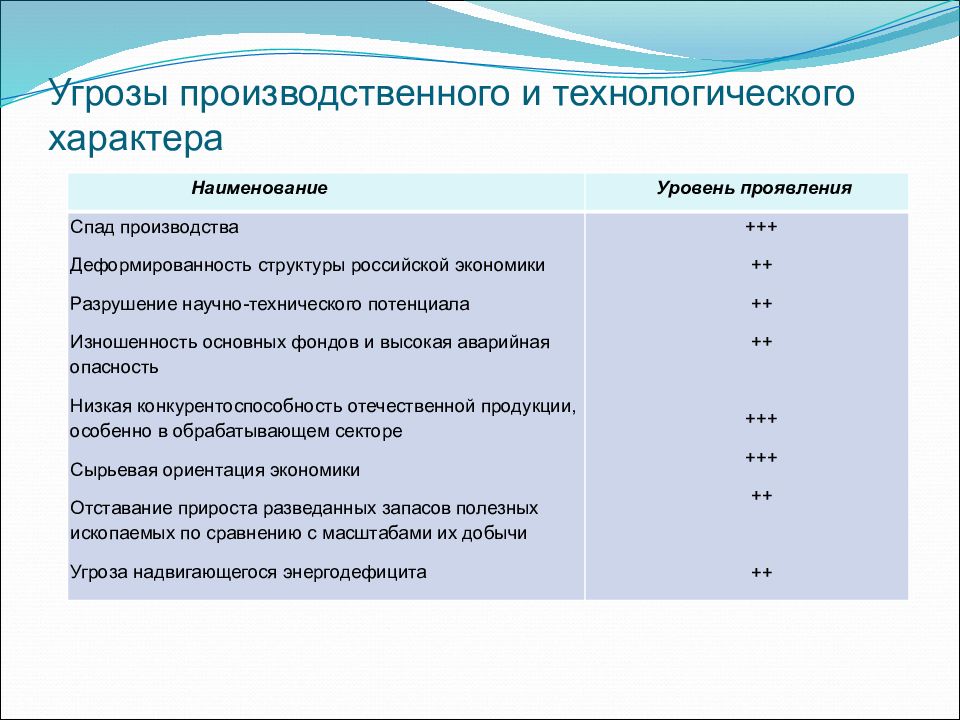

Слайд 14: Угрозы производственного и технологического характера

Наименование Уровень проявления Спад производства Деформированность структуры российской экономики Разрушение научно-технического потенциала Изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность Низкая конкурентоспособность отечественной продукции, особенно в обрабатывающем секторе Сырьевая ориентация экономики Отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых по сравнению с масштабами их добычи Угроза надвигающегося энергодефицита +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

Слайд 15: СПАД ПРОИЗВОДСТВА :Индекс физического объема промышленного производства по федеральным округам в 2000—2009 гг., % к предыдущему году

Территория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Российская Федерация 108,7 102,9 103,1 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3 102,1 89,2 Центральный ФО 113,0 106,3 107,8 114,6 108,9 112,4 114,0 116,2 105,5 85,1 Северо-Западный ФО 106,6 103,7 113,9 106,7 116,2 108,5 106,3 108,4 101,6 88,6 Южный ФО 108,4 107,7 101,8 103,8 108,3 110,2 114,3 111,9 104,8 90,2 Приволжский ФО 103,3 103,5 100,7 107,7 106,0 103,8 108,0 108,7 106,2 87,2 Уральский ФО 106,9 107,2 106,0 110,3 107,7 103,3 104,9 104,0 100,0 92,0 Сибирский ФО 105,2 104,6 105,5 107,9 104,3 103,4 105,6 104,7 104,7 96,6 Дальневосточный ФО 112,4 102,8 102,1 104,4 107,5 102,6 104,2 122,6 117,9 103,5

Слайд 16: Расчетное значение индекса физического объема промышленного производства по отношению к 1990 г. (базовый период), %

Территория 1990 1995 1998 2002 2005 2007 2008 2009 Российская Федерация 100 48,8 45,0 57,7 10,1 78,1 79,1 71,1 Центральный ФО 100 42,7 36,3 55,0 77,5 98,2 103,6 88,2 Северо-Западный ФО 100 42,7 35,5 48,2 64,2 74,1 75,3 66,7 Южный ФО 100 39,2 31,4 46,7 57,9 72,5 75,6 68,5 Приволжский ФО 100 54,7 51,3 61,9 73,2 85,1 90,4 78,8 Уральский ФО 100 50,2 41,7 55,4 68,0 74,0 74,0 68,1 Сибирский ФО 100 58,3 52,1 64,1 74,4 82,0 85,9 82,9 Дальневосточный ФО 100 49,8 42,6 53,8 61,3 77,5 91,4 94,6

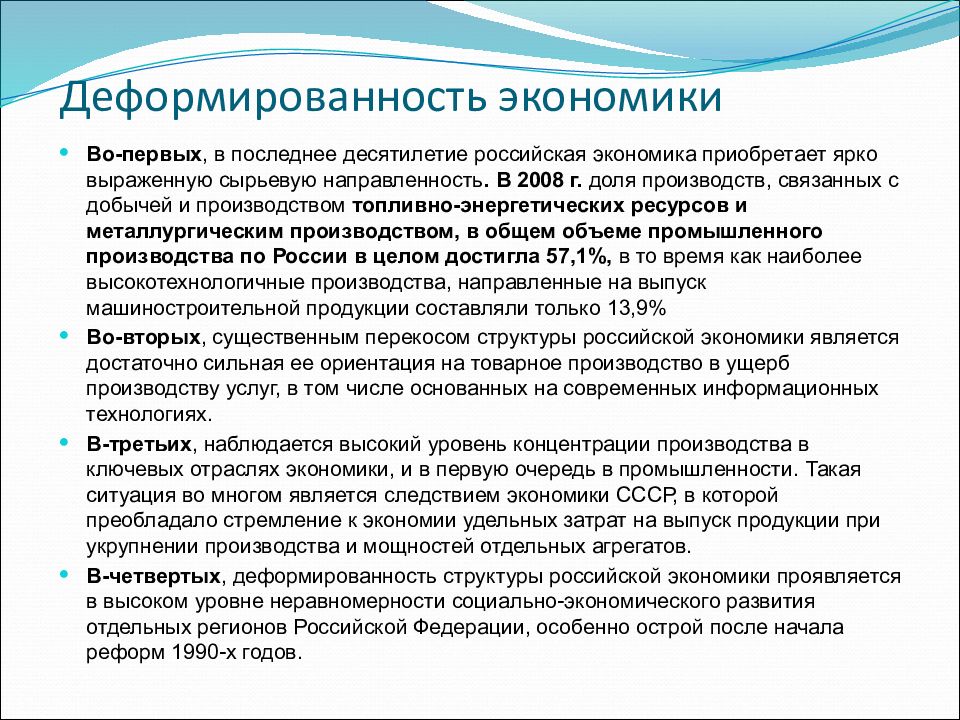

Слайд 17: Деформированность экономики

Во-первых, в последнее десятилетие российская экономика приобретает ярко выраженную сырьевую направленность. В 2008 г. доля производств, связанных с добычей и производством топливно-энергетических ресурсов и металлургическим производством, в общем объеме промышленного производства по России в целом достигла 57,1%, в то время как наиболее высокотехнологичные производства, направленные на выпуск машиностроительной продукции составляли только 13,9% Во-вторых, существенным перекосом структуры российской экономики является достаточно сильная ее ориентация на товарное производство в ущерб производству услуг, в том числе основанных на современных информационных технологиях. В-третьих, наблюдается высокий уровень концентрации производства в ключевых отраслях экономики, и в первую очередь в промышленности. Такая ситуация во многом является следствием экономики СССР, в которой преобладало стремление к экономии удельных затрат на выпуск продукции при укрупнении производства и мощностей отдельных агрегатов. В-четвертых, деформированность структуры российской экономики проявляется в высоком уровне неравномерности социально-экономического развития отдельных регионов Российской Федерации, особенно острой после начала реформ 1990-х годов.

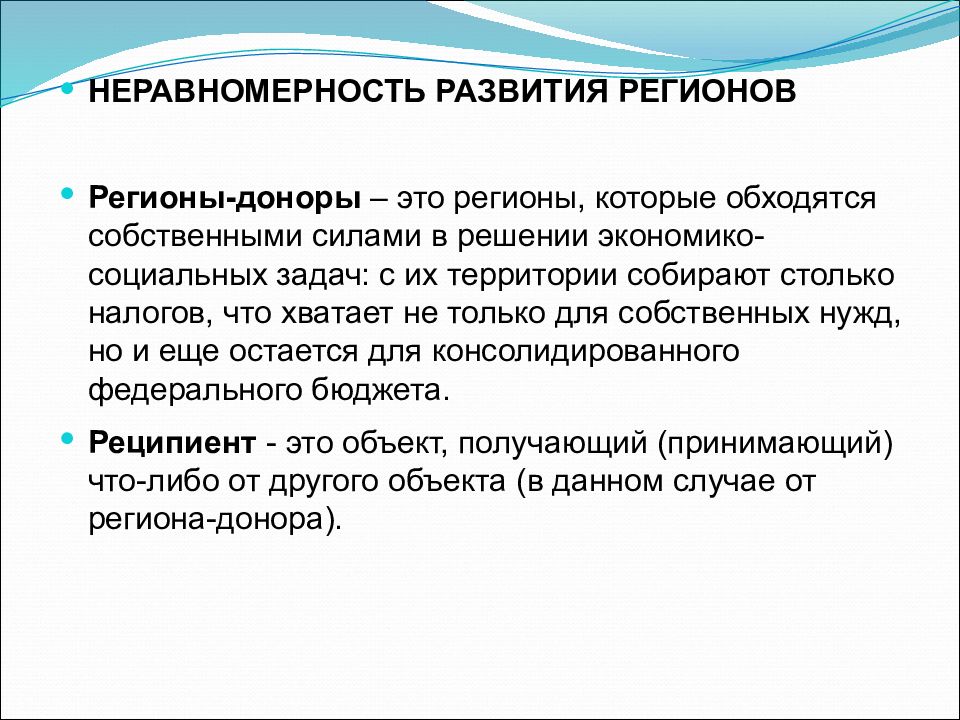

Слайд 18

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Регионы-доноры – это регионы, которые обходятся собственными силами в решении экономико-социальных задач: с их территории собирают столько налогов, что хватает не только для собственных нужд, но и еще остается для консолидированного федерального бюджета. Реципиент - это объект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта (в данном случае от региона-донора).

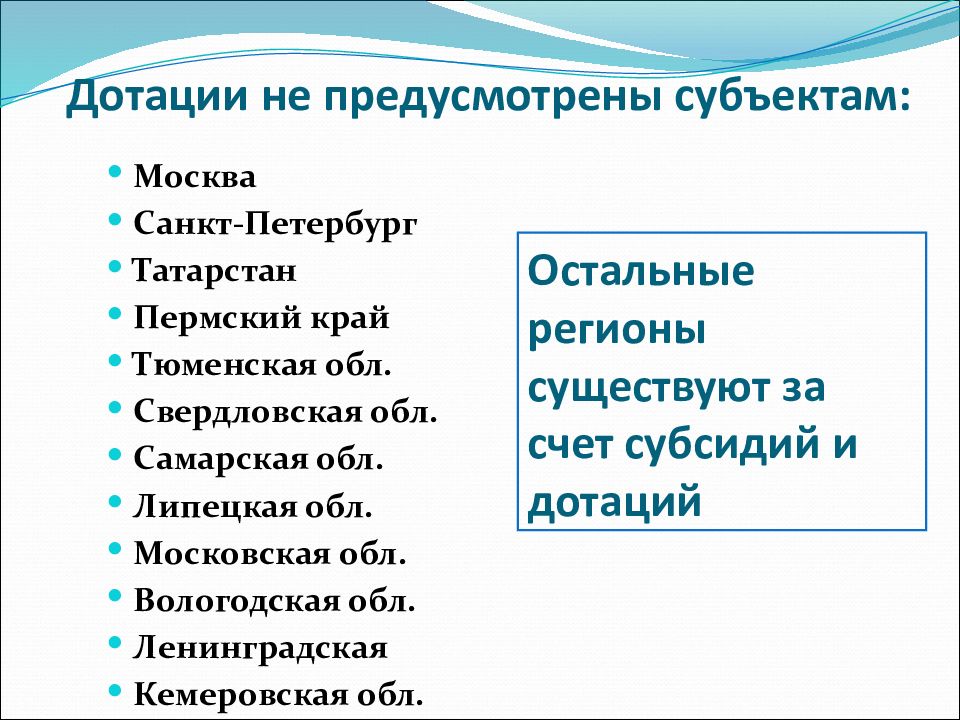

Слайд 19: Дотации не предусмотрены субъектам:

Москва Санкт-Петербург Татарстан Пермский край Тюменская обл. Свердловская обл. Самарская обл. Липецкая обл. Московская обл. Вологодская обл. Ленинградская Кемеровская обл. Остальные регионы существуют за счет субсидий и дотаций

Слайд 21: Динамика изменения дефицитных субъектов

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год (Прогноз) Кол-во дефицитных субъектов 37 57 63 71

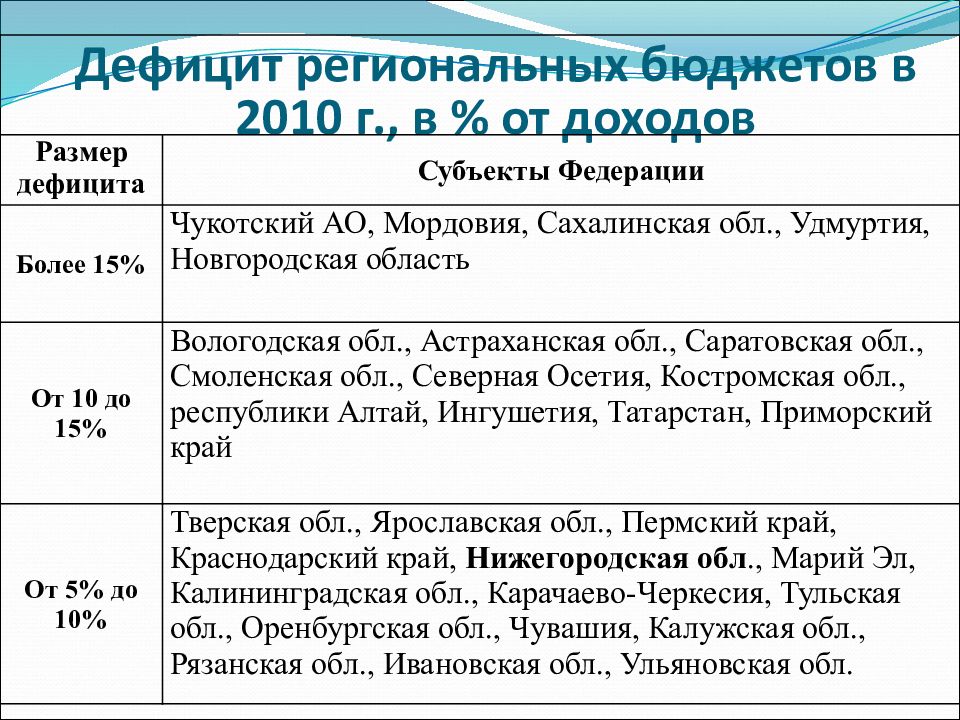

Слайд 22: Дефицит региональных бюджетов в 2010 г., в % от доходов

Размер дефицита Субъекты Федерации Более 15% Чукотский АО, Мордовия, Сахалинская обл., Удмуртия, Новгородская область От 10 до 15% Вологодская обл., Астраханская обл., Саратовская обл., Смоленская обл., Северная Осетия, Костромская обл., республики Алтай, Ингушетия, Татарстан, Приморский край От 5% до 10% Тверская обл., Ярославская обл., Пермский край, Краснодарский край, Нижегородская обл., Марий Эл, Калининградская обл., Карачаево-Черкесия, Тульская обл., Оренбургская обл., Чувашия, Калужская обл., Рязанская обл., Ивановская обл., Ульяновская обл.

Слайд 23

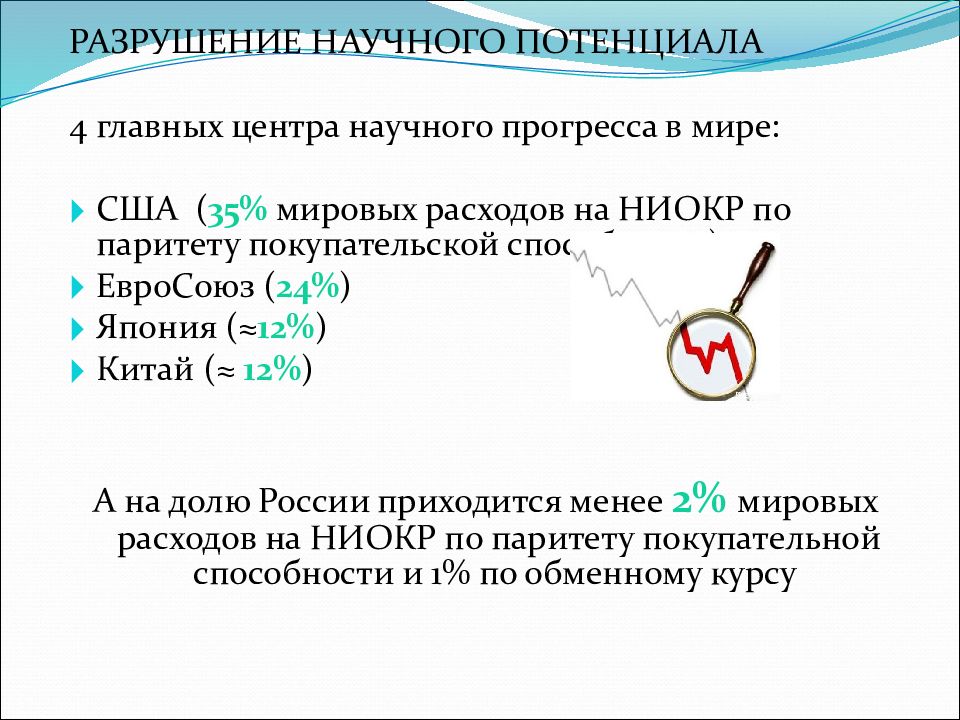

РАЗРУШЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 4 главных центра научного прогресса в мире: США ( 35% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательской способности) ЕвроСоюз ( 24% ) Япония (≈ 12% ) Китай (≈ 12% ) А на долю России приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности и 1% по обменному курсу

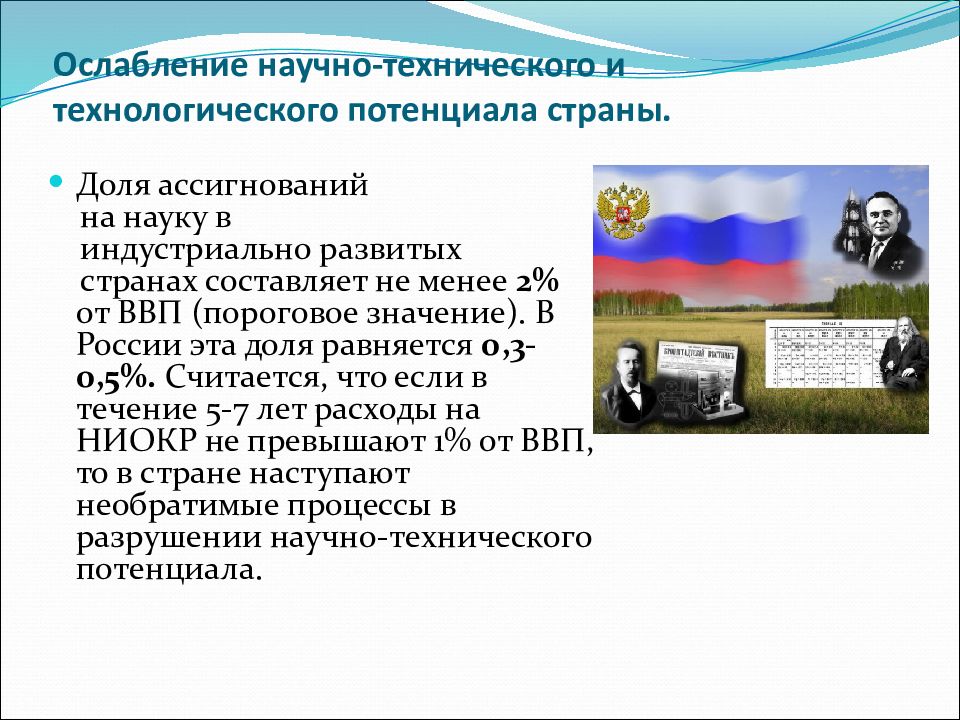

Слайд 24: Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны

Доля ассигнований на науку в индустриально развитых странах составляет не менее 2% от ВВП (пороговое значение). В России эта доля равняется 0,3-0,5%. Считается, что если в течение 5-7 лет расходы на НИОКР не превышают 1% от ВВП, то в стране наступают необратимые процессы в разрушении научно-технического потенциала.

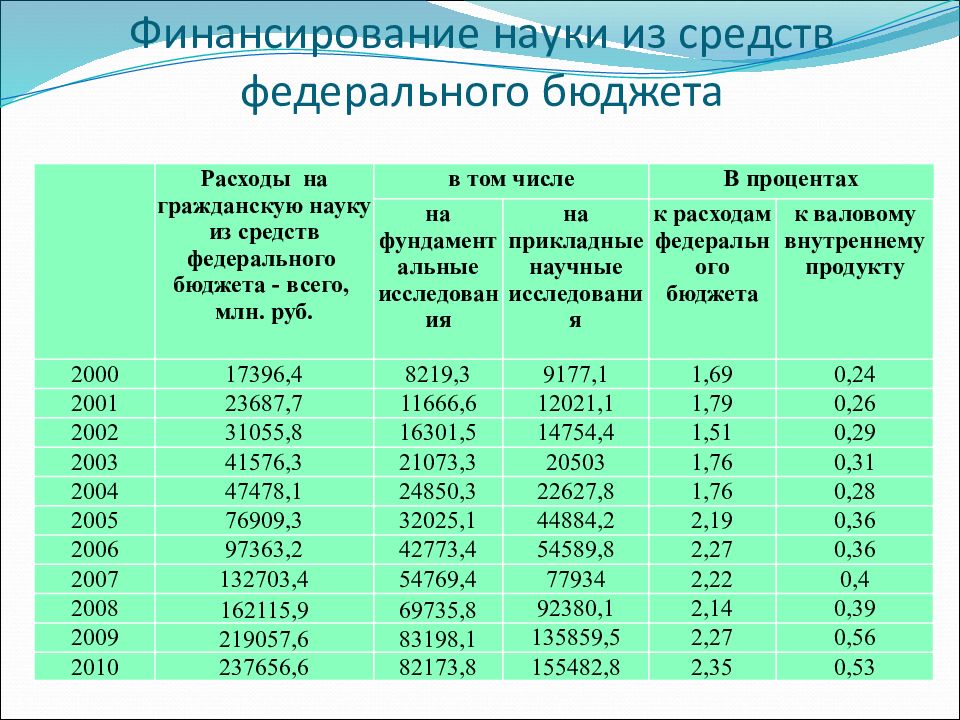

Слайд 25: Финансирование науки из средств федерального бюджета

Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета - всего, млн. руб. в том числе В процентах на фундаментальные исследования на прикладные научные исследования к расходам федерального бюджета к валовому внутреннему продукту 2000 17396,4 8219,3 9177,1 1,69 0,24 2001 23687,7 11666,6 12021,1 1,79 0,26 2002 31055,8 16301,5 14754,4 1,51 0,29 2003 41576,3 21073,3 20503 1,76 0,31 2004 47478,1 24850,3 22627,8 1,76 0,28 2005 76909,3 32025,1 44884,2 2,19 0,36 2006 97363,2 42773,4 54589,8 2,27 0,36 2007 132703,4 54769,4 77934 2,22 0,4 2008 162115,9 69735,8 92380,1 2,14 0,39 2009 219057,6 83198,1 135859,5 2,27 0,56 2010 237656,6 82173,8 155482,8 2,35 0,53

Слайд 26

Доля государства в финансировании науки будет и дальше сокращаться. Такой подход заложен в проекте закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Эта идея впервые появилась в "Стратегии-2020", где предлагается довести к 2020 году расходы на НИР до 2,5-3% ВВП, но больше половины из них должен взять на себя бизнес. В новом проекте закона цифры значительно ниже: в 2012 году доля науки в ВВП - 0,55% (323,3 миллиарда рублей), в 2013-м - 0,51% (327,7 миллиарда), и в 2014-м - 0,39% (283,6 миллиарда). Единственной статьей расходов, по которой Россия ушла вперед и от развитых, и от развивающихся стран, являются оборона, общественный порядок и безопасность – 5,6–5,9% ВВП, тогда как в других странах 2,3–3,3% ВВП.

Слайд 27

НИЗКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ Сегодня примерно 40% ВВП России создается за счет экспорта сырья. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли формируют 7-8% нашего ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции составляет всего 2,3% промышленного экспорта России. В США этот показатель 32,9%, в Китае – 32,8%. Удельный вес России в глобальном экспорте наукоемкой продукции не превышает 0,3%. На долю отечественного производства приходится не более 1% всех станков, закупаемых российским бизнесом.

Слайд 28: Изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность

За период 1990—2008 гг. вследствие недоинвестирования степень износа основных фондов в экономике России возросла с 35,1 до 45,3%. При этом коэффициент обновления основных фондов (ввод в действие основных фондов в процентах от их наличия на конец года) упал с 6,3% в 1990 г. до 4 в 2007 г. и 4,4% в 2007 г., а в 1990-е годы его значение было ниже 2%. Для большинства видов экономической деятельности, связанных с производством промышленной продукции, степень износа основных фондов превышает 50% (на начало 2009 г. она составляла в добыче полезных ископаемых — 50,9%; обрабатывающих производствах — 45,6; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 51,2% ).

Слайд 29

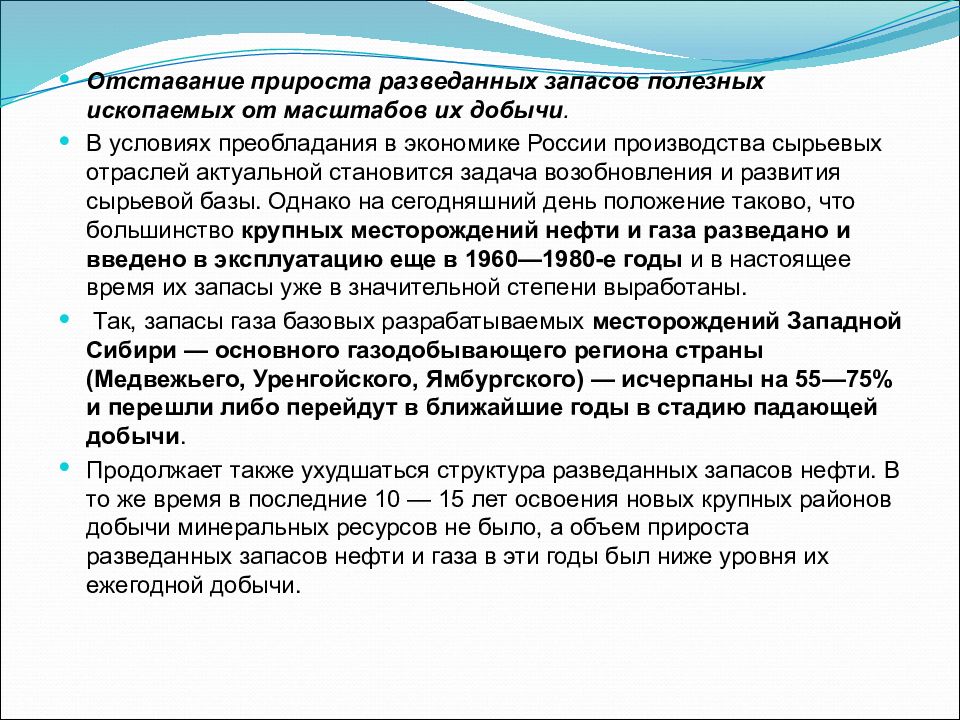

Отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых от масштабов их добычи. В условиях преобладания в экономике России производства сырьевых отраслей актуальной становится задача возобновления и развития сырьевой базы. Однако на сегодняшний день положение таково, что большинство крупных месторождений нефти и газа разведано и введено в эксплуатацию еще в 1960—1980-е годы и в настоящее время их запасы уже в значительной степени выработаны. Так, запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири — основного газодобывающего региона страны (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского) — исчерпаны на 55—75% и перешли либо перейдут в ближайшие годы в стадию падающей добычи. Продолжает также ухудшаться структура разведанных запасов нефти. В то же время в последние 10 — 15 лет освоения новых крупных районов добычи минеральных ресурсов не было, а объем прироста разведанных запасов нефти и газа в эти годы был ниже уровня их ежегодной добычи.

Слайд 30

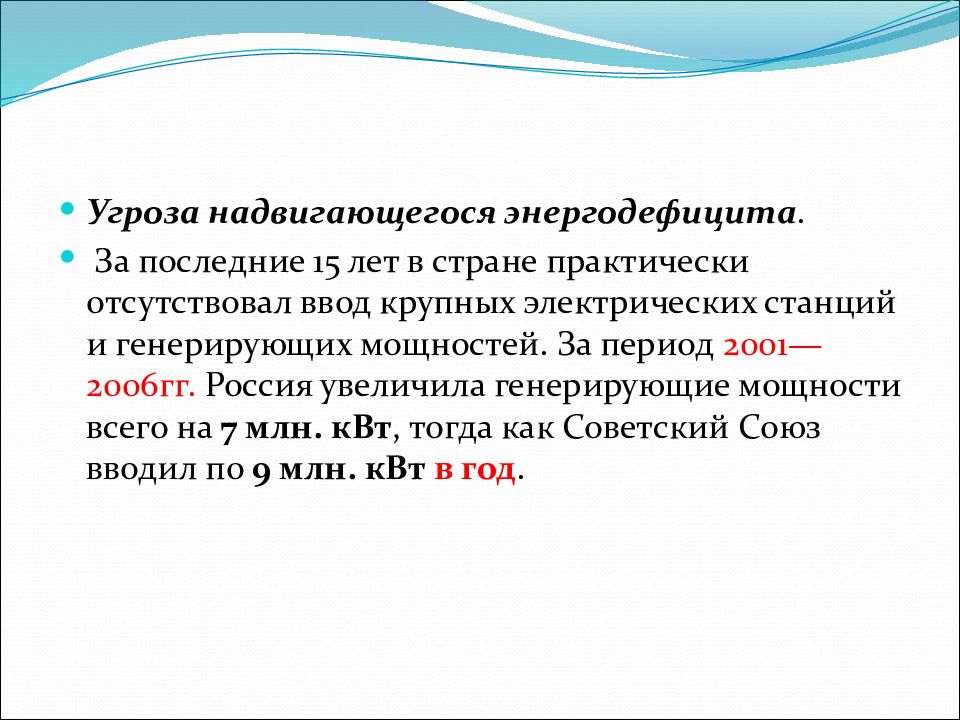

Угроза надвигающегося энергодефицита. За последние 15 лет в стране практически отсутствовал ввод крупных электрических станций и генерирующих мощностей. За период 2001—2006гг. Россия увеличила генерирующие мощности всего на 7 млн. кВт, тогда как Советский Союз вводил по 9 млн. кВт в год.

Слайд 31: Финансовые угрозы

Наименование угрозы Уровень проявления Невысокий уровень инвестирования российской экономики ++ Кризис денежной и финансово-кредитной системы ++ Сохраняющийся высокий уровень инфляции ++ Высокий уровень распространенности теневой экономики +++ Низкая эффективность работы предприятий и организаций ++

Слайд 32: Инфляция в России

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Январь 2,3 2,8 3,1 2,4 1,8 2,6 2,4 1,7 2,3 2,4 1,6 Февраль 1 2,3 1,2 1,6 1 1,2 1,7 1,1 1,2 1,7 0,9 Март 0,6 1,9 1,1 1,1 0,8 1,3 0,8 0,6 1,2 1,3 0,6 Апрель 0,9 1,8 1,2 1 1 1,1 0,4 0,6 1,4 0,7 0,3 Май 1,8 1,8 1,7 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 1,4 0,6 0,5 Июнь 2,6 1,6 0,5 0,8 0,8 0,6 0,3 1 1 0,6 0,4 Июль 1,8 0,5 0,7 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,5 0,6 0,4 Август 1 0 0,1 -0,4 0,4 -0,1 0,2 0,1 0,4 0 0,6 Сентябрь 1,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,8 0,8 0 0,8 Октябрь 2,1 1,1 1,1 1 1,1 0,6 0,3 1,6 0,9 0 0,5 Ноябрь 1,5 1,4 1,6 1 1,1 0,7 0,6 1,2 0,8 0,3 0,8 Декабрь 1,6 1,6 1,5 1,1 1,1 0,8 0,8 1,1 0,7 0,1 1,1 за год 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 13,3 8,8 8,8

Слайд 34: Инфляция в развитых странах, в % к 2000 году

Государство 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Германия 102 103 105 106 108 110 113 Италия 103 105 108 111 112 115 117 Канада 103 105 108 110 112 114 117 Россия 122 141 160 177 200 219 239 Великобритания 102 103 106 110 113 116 121 США 103 105 107 110 113 117 120 Франция 102 104 106 108 110 112 113 Япония 99 98 98 98 98 98 98

Слайд 38: Результаты

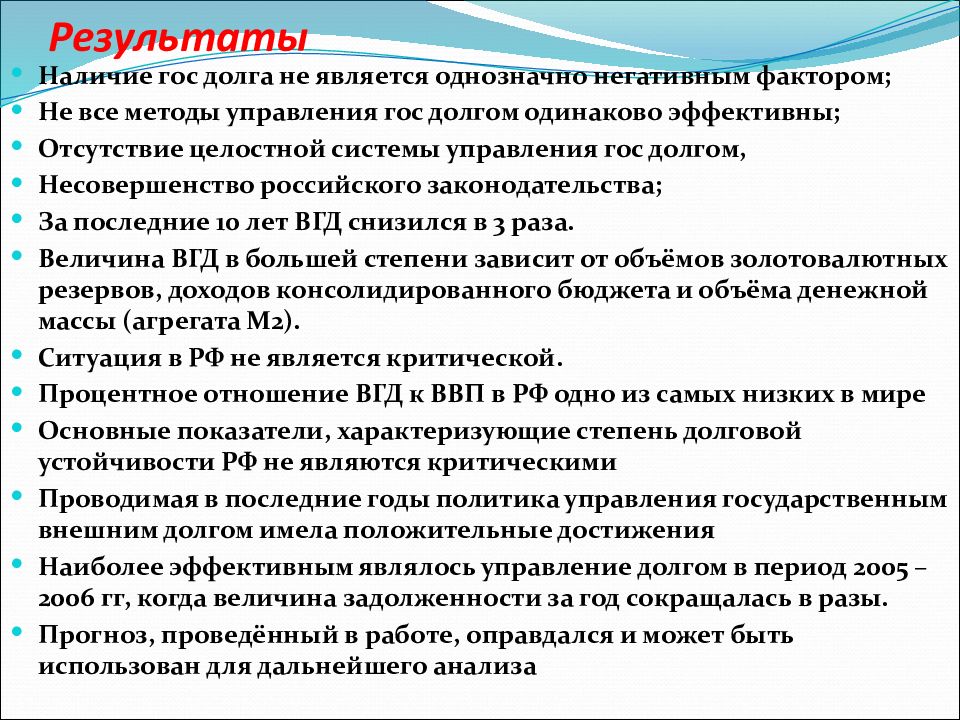

Наличие гос долга не является однозначно негативным фактором; Не все методы управления гос долгом одинаково эффективны; Отсутствие целостной системы управления гос долгом, Несовершенство российского законодательства; За последние 10 лет ВГД снизился в 3 раза. Величина ВГД в большей степени зависит от объёмов золотовалютных резервов, доходов консолидированного бюджета и объёма денежной массы (агрегата М2). Ситуация в РФ не является критической. Процентное отношение ВГД к ВВП в РФ одно из самых низких в мире Основные показатели, характеризующие степень долговой устойчивости РФ не являются критическими Проводимая в последние годы политика управления государственным внешним долгом имела положительные достижения Наиболее эффективным являлось управление долгом в период 2005 – 2006 гг, когда величина задолженности за год сокращалась в разы. Прогноз, проведённый в работе, оправдался и может быть использован для дальнейшего анализа

Слайд 39: Инвестиционная карта России

За последний год инвестиционный рейтинг регионов стабилизировался. Подвижек было гораздо меньше, чем в прошлые годы. Основные изменения произошли в сфере инвестиционного риска. Девять регионов улучшили рейтинг за счет снижения риска. Восстановила свой статус региона с минимальным риском Белгородская область (переход из категории 2B в 2A). Кроме того, улучшили свои рейтинги следующие регионы: - Смоленская, Оренбургская, Омская, Читинская области (переход из категории 3C1 в 3В1); - Республика Северная Осетия - Алания и Сахалинская область (переход из категории 3C2 в 3В2); - Чукотский автономный округ (переход из категории 3D в 3C2). Ухудшили рейтинги за счет роста риска всего три региона: Хабаровский край (переход из категории 3В1 в 3C1), Усть-Ордынский Бурятский (переход из категории 3В2 в 3C2) и Таймырский автономные округа (переход из категории 3C2 в 3D). Из 89 российских регионов лишь Астраханская область продвинулась вверх в рейтинге за счет инвестиционного потенциала, она перешла из категории 3В2 в категорию 3В1. По-прежнему "лихорадит" Красноярский край, который практически ежегодно и резко "по диагонали" меняет свой инвестиционный рейтинг. На этот раз регион вновь снизил риск, но одновременно и потенциал (переход из категории 1C в 2B). Отсутствие регионов, серьезно увеличивших свой инвестиционный потенциал, является отражением некоторого застоя в развитии потенциальных "точек роста". Основная часть прироста потенциала страны (более 70%) пришлась на регионы экономического "ядра" - Москву, Московскую область (27%, а с ближайшим окружением - Калужской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями - почти 34% суммарного прироста потенциала), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (17%), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (8,5%), Нижегородскую область (8%) и Татарстан (5%). К сожалению, ни Башкортостан, ни Самарская, ни Свердловская, ни Пермская области, ни другие регионы - потенциальные лидеры, которые должны вытягивать нашу экономику (группа 2B), не смогли повысить свой инвестиционный потенциал. Наиболее существенным результатом изменения рейтинга отдельных регионов за последний год стало увеличение (с 24 до 30) количества регионов в самой многочисленной категории 3В1 и одновременное сокращение (с 15 до 10) регионального представительства в категории 3C2

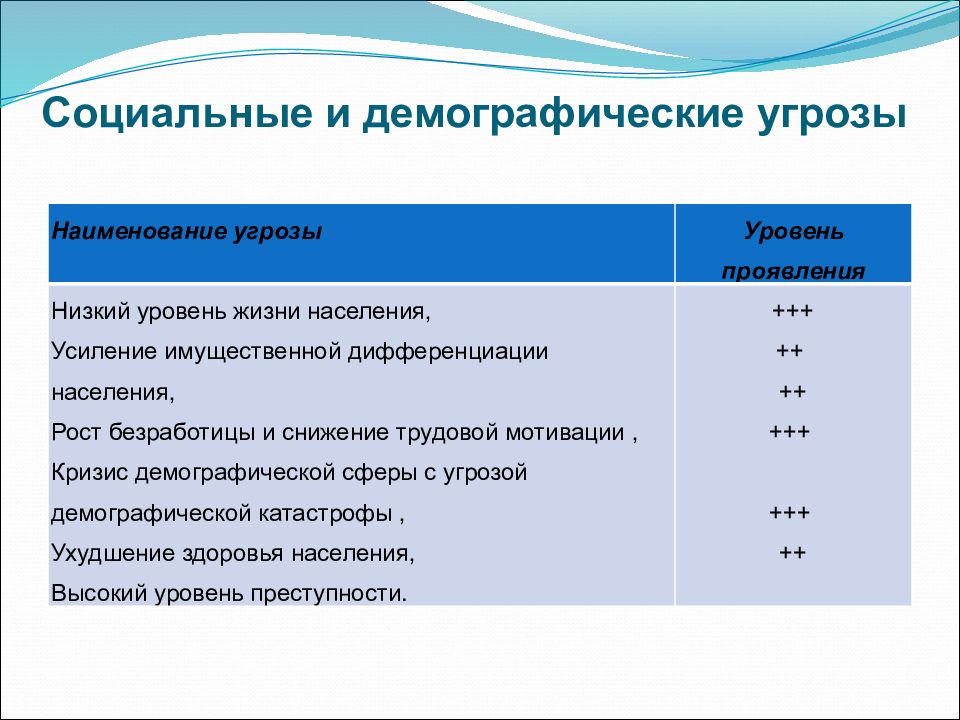

Слайд 42: Социальные и демографические угрозы

Наименование угрозы Уровень проявления Низкий уровень жизни населения, Усиление имущественной дифференциации населения, Рост безработицы и снижение трудовой мотивации, Кризис демографической сферы с угрозой демографической катастрофы, Ухудшение здоровья населения, Высокий уровень преступности. +++ ++ ++ +++ +++ ++

Слайд 43: Имущественная дифференциация населения и массовая безработица

Не снижается имущественная дифференциация населения. Доходы 10% наиболее богатых в 15 раз выше, чем у 10 процентов наиболее бедных (а в Москве в 50 раз).

Слайд 44: Рост численности, данные Росстата

Темп роста численности в % к 200 году 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Россия 98,5 98,1 97,6 97,2 97,1 97,0 97,0 Китай 102 103 103 104 105 ... .. США 103 104 105 106 107 108 .. Австралия 104 105 106 108 110 112 115

Слайд 45: Заболеваемость ВИЧ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Зарегистрировано больных ВИЧ-инфекцией: всего, человек 78571 155464 189067 212813 228999 234792 237237 267513 301251 332913 на 100 000 человек населения 53,4 106,7 130,4 147,6 159,6 164,5 166,8 188,4 212,2 234,6 из них с впервые в жизни установленным диагнозом: всего, человек 55449 79492 43455 32037 28371 32704 28508 38767 44101 50722 на 100 000 человек населения 37,8 54,5 29,9 22,2 19,9 22,9 20,0 27,3 31,1 35,7

Слайд 46: На что тратит зарплату россиянин????

2010 2011 Расходы на конечное потребление – всего, % 100 100 домашнее питание, 34,7 34,3 одежду и обувь, 10,6 8,8 жилищно-коммунальные услуги и топливо 12,2 12,3 предметы домашнего обихода, бытовую технику и уход за домом 6,4 5,8 здравоохранение 3,4 3,3 транспорт 9,6 13,8 связь 4,0 3,8 организацию отдыха и культурные мероприятия 5,5 5,1 образование 1,5 1,3

Слайд 47: Физическое и духовное здоровье нации

В бедственном положении оказались системы образования, культуры и здравоохранения. Снизилось качество обучения в гос-х общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях. Доля затрат на здравоохранение в ВВП в 5 раз ниже аналогичной доли в США.

Слайд 48: Организационно-правовые угрозы

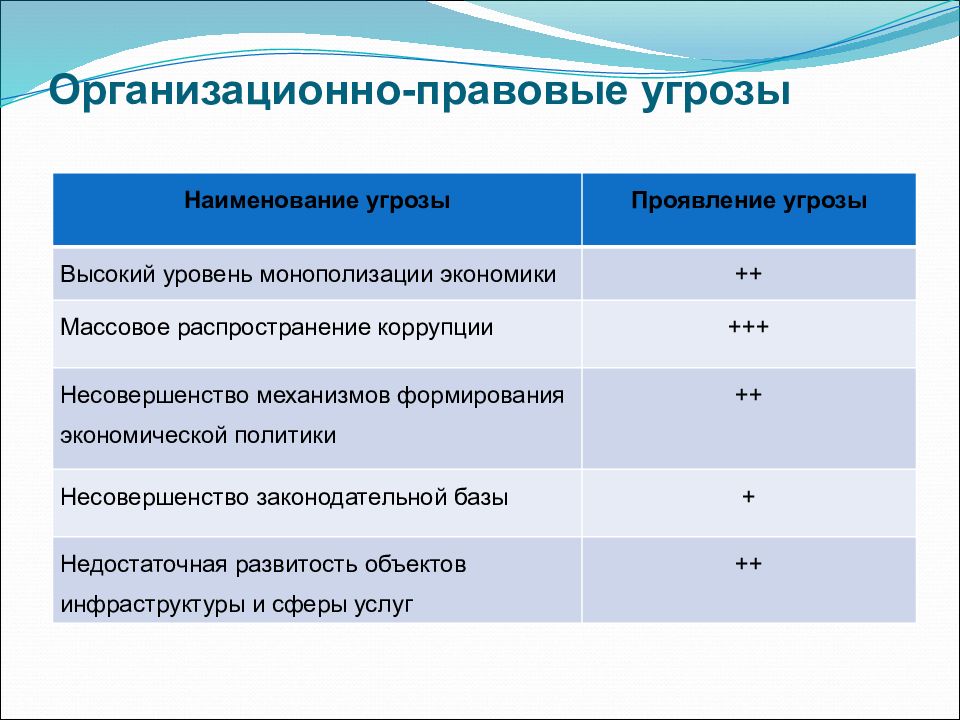

Наименование угрозы Проявление угрозы Высокий уровень монополизации экономики ++ Массовое распространение коррупции +++ Несовершенство механизмов формирования экономической политики ++ Несовершенство законодательной базы + Недостаточная развитость объектов инфраструктуры и сферы услуг ++

Слайд 49: Коррупция

О высоком уровне распространенности коррупции говорят многочисленные социологические исследования, проводимые в России и ее регионах. Например, одно из последних исследований, проведенных ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), (опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России), показывает следующее: три четверти опрошенных (74%) отмечают высокую или очень высокую степень распространения коррупции в обществе (30% — очень высокую, 44% — высокую). Только 19% респондентов посчитали ее средней, лишь 1% — низкой, и никто не сказал, что коррупции нет совсем; наиболее коррумпированными сферами и институтами общества, по мнению опрошенных, считаются ГИБДД (33%), власть на местах (28%) и милиция (26%). Во второй «тройке» располагаются: все общество в целом (23%), сфера медицины (16%) и образования (15%). По 15% в рейтинге коррумпированности также получили федеральная власть и судебная система, от которых слегка отстает крупный бизнес — 13%. Затем следуют военкоматы, шоу-бизнес, армия и сфера торговли (8, 6, 5 и 4 соответственно). На последнем месте СМИ, политические партии и Парламент РФ (по 3%); 43% опрошенных не видят никакого результата в борьбе с коррупцией за последний год. Каждый третий респондент отмечает, что результаты есть, но они не слишком значительны (32%), а в 10% случаев склонны видеть скорее ухудшение ситуации, усиление коррупции. Лишь 7% респондентов видят прогресс в борьбе с этим явлением; более половины опрошенных считают, что материальное вознаграждение (в том числе подарки) за ту работу, которую люди различных профессий (врачи, учителя и т.д.) должны делать бесплатно, столь же опасное явление, что и коррупция во властных органах (53%).

Слайд 50

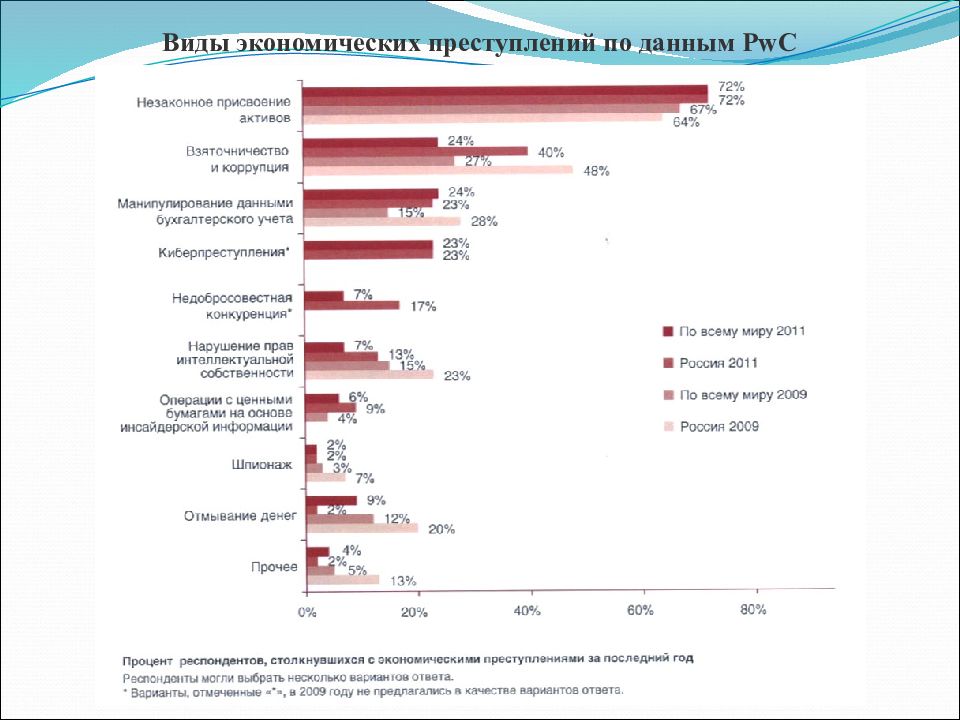

Экономические преступления : хищение, мошенничество, взяточничество, незаконное предпринимательство незаконные сделки с валютными ценностями, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, выпуск и продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения, контрабанда и нарушение таможенного законодательства; преступления, связанные с приватизацией и др.

Слайд 55

Критерий экономической безопасности — оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критерий не может приниматься как прямое руководство к действию. Требуется гибкий подход к его корректировке и реализации в соответствии с периодической перестройкой ресурсно-производственного потенциала, созданием новых хозяйственных рычагов, структур управления

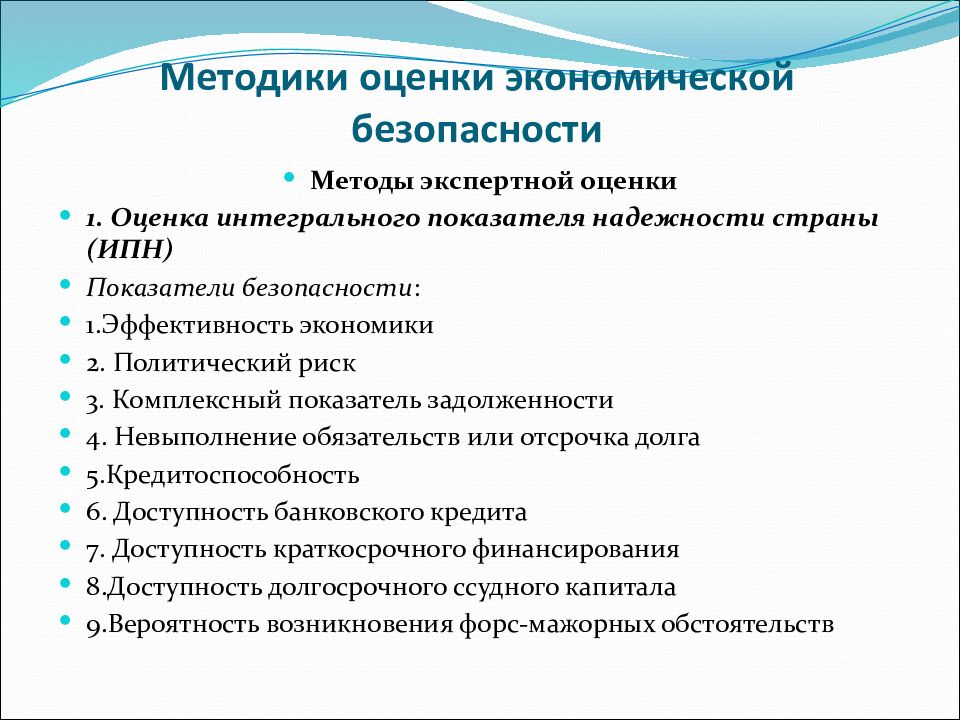

Слайд 56: Методики оценки экономической безопасности

Методы экспертной оценки 1. Оценка интегрального показателя надежности страны (ИПН) Показатели безопасности : 1.Эффективность экономики 2. Политический риск 3. Комплексный показатель задолженности 4. Невыполнение обязательств или отсрочка долга 5.Кредитоспособность 6. Доступность банковского кредита 7. Доступность краткосрочного финансирования 8.Доступность долгосрочного ссудного капитала 9.Вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств

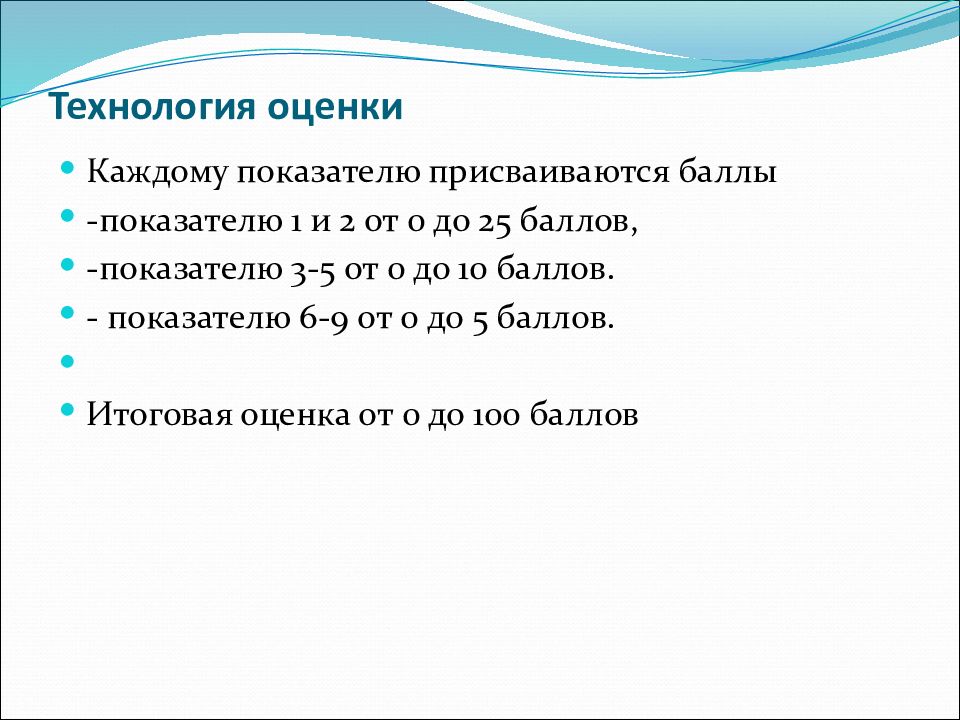

Слайд 57: Технология оценки

Каждому показателю присваиваются баллы -показателю 1 и 2 от 0 до 25 баллов, -показателю 3-5 от 0 до 10 баллов. - показателю 6-9 от 0 до 5 баллов. Итоговая оценка от 0 до 100 баллов

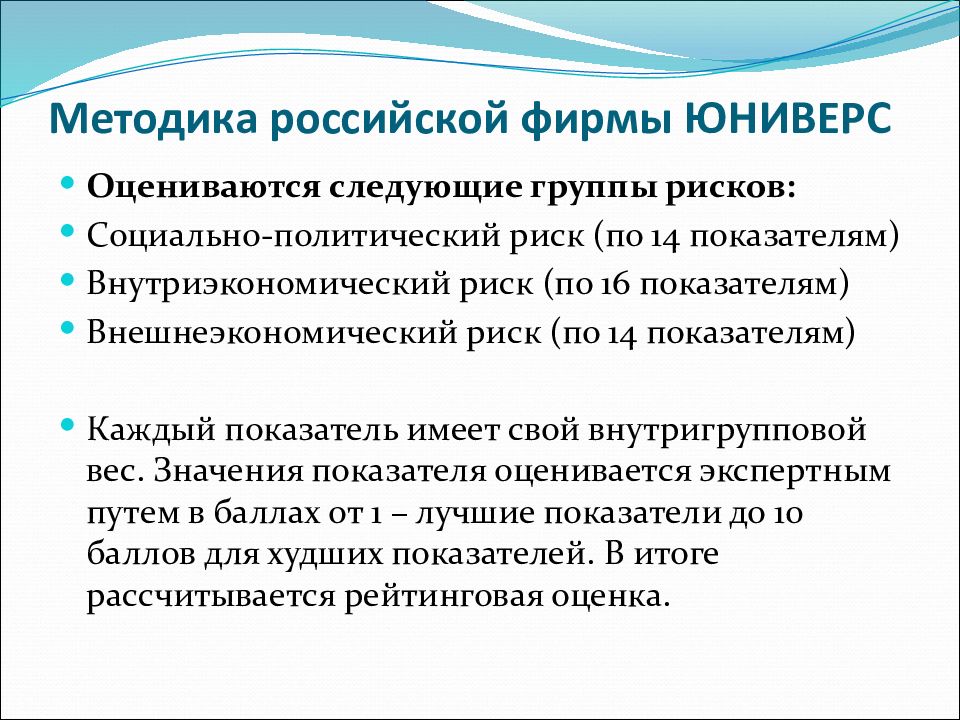

Слайд 58: Методика российской фирмы ЮНИВЕРС

Оцениваются следующие группы рисков: Социально-политический риск (по 14 показателям) Внутриэкономический риск (по 16 показателям) Внешнеэкономический риск (по 14 показателям) Каждый показатель имеет свой внутригрупповой вес. Значения показателя оценивается экспертным путем в баллах от 1 – лучшие показатели до 10 баллов для худших показателей. В итоге рассчитывается рейтинговая оценка.

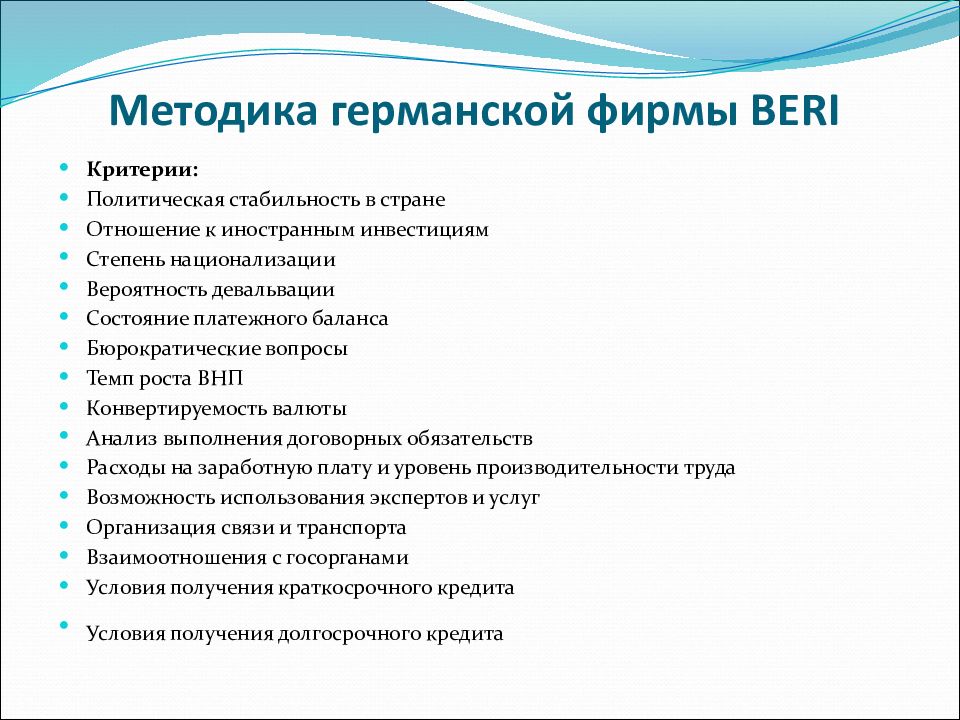

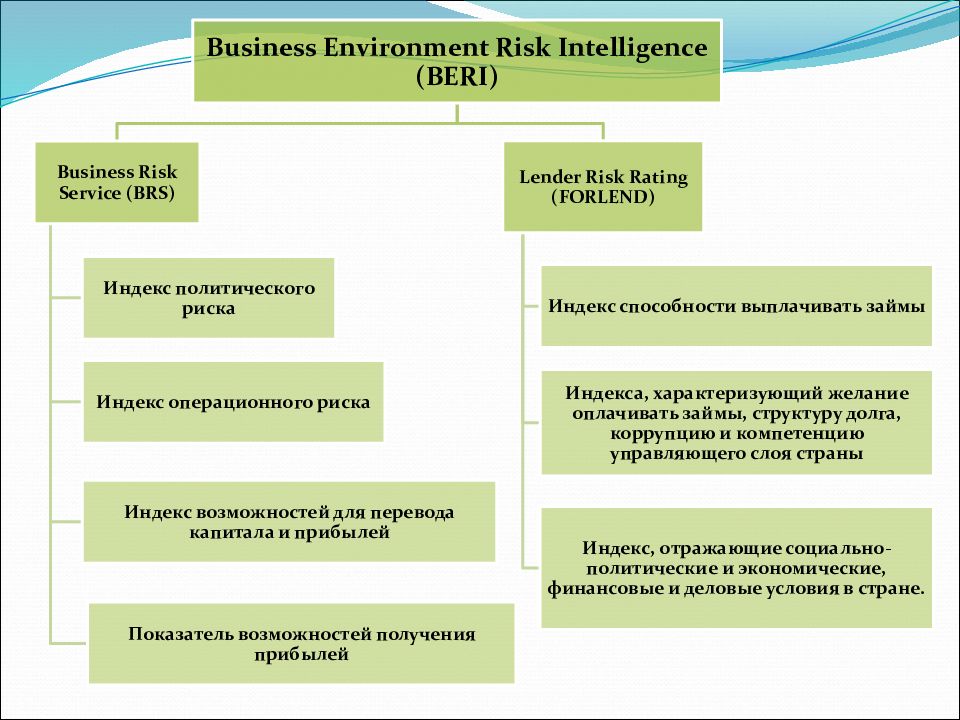

Слайд 59: Методика германской фирмы BERI

Критерии: Политическая стабильность в стране Отношение к иностранным инвестициям Степень национализации Вероятность девальвации Состояние платежного баланса Бюрократические вопросы Темп роста ВНП Конвертируемость валюты Анализ выполнения договорных обязательств Расходы на заработную плату и уровень производительности труда Возможность использования экспертов и услуг Организация связи и транспорта Взаимоотношения с госорганами Условия получения краткосрочного кредита Условия получения долгосрочного кредита

Слайд 61: Технология оценки экономической безопасности фирмы BERI

Оценка риска проводится 4 раза в год путем анонимного анкетирования более 100 экспертов из разных стран. Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале: 0 – неприемлемо, 1 – плохо, 2 – удовлетворительно, 3 - хорошо,4 – очень хорошо. Чем выше сумма баллов, тем выше экономическая безопасность

Слайд 62: Методы оценки экономической безопасности страны, основанные на индикативном анализе

Система показателей А.И. Илларионова (институт экономического анализа) Система показателей: ВВП на душу населения Среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения Продукция госпредприятий Государственные расходы Государственное потребление Дефицит бюджета Прирост госдолга Темпы прироста денежной массы Темпы инфляции Темпы снижения валютного курса Налоги на внешнюю торговлю к внешнеторговому обороту

Слайд 63: Система показателей В.К. Сенчагова

В.К. Сенчаговым разработаны критериальные характеристики региональной кризисной ситуации, к которым отнесены следующие: Показатель спада промышленного, сельскохозяйственного, строительного производства и объемов перевозок, Уровень общей безработицы, Показатель сравнительного уровня среднедушевых денежных доходов населения, Среднедушевой уровень бюджетной обеспеченности за счет собственных источников доходов, Среднегодовое процентное сокращение численности занятых в науке и научном обслуживании, Относительный уровень естественной убыли населения.

Слайд 64: Система экономической безопасности С.Ю. Глазьева

Система показателей содержит 22 показателя, характеризующих эффективность экономики, социальную сферу государства, уровень жизни населения, финансовую сферу. Для каждого показателя разработаны пороговые значения.

Слайд 65: С.Ю. Глазьев

Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 года в городе Запорожье, там же получил среднее образование. В 1978 году поступил в МГУ им. Ломоносова. В 1983 году закончил его по специальности экономист-кибернетик, затем аспирантуру Центрального экономико-математического Института АН СССР. В 1986 году защитил кандидатскую, а в 1990 докторскую диссертацию. В 1999 году присвоено ученое звание профессора. С 2000 года - член-корреспондент РАН, с 2008 года – академик РАН. - 1986 - 1991 младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. - 1991 - 1992 первый заместитель Председателя Комитета внешнеэкономических связей РФ, первый заместитель министра внешнеэкономических связей РФ. - 1992 – 1993 - министр внешнеэкономических связей РФ. - 1994 - 1995 депутат Государственной Думы 1 созыва, председатель Комитета по экономической политике. - 1996 начальник управления экономической безопасности аппарата Совета Безопасности РФ. - 1996-1999 начальник информационно-аналитического управления Аппарата Совета Федерации РФ. - 2000 - 2003 годы депутат Государственной Думы III созыва, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству.

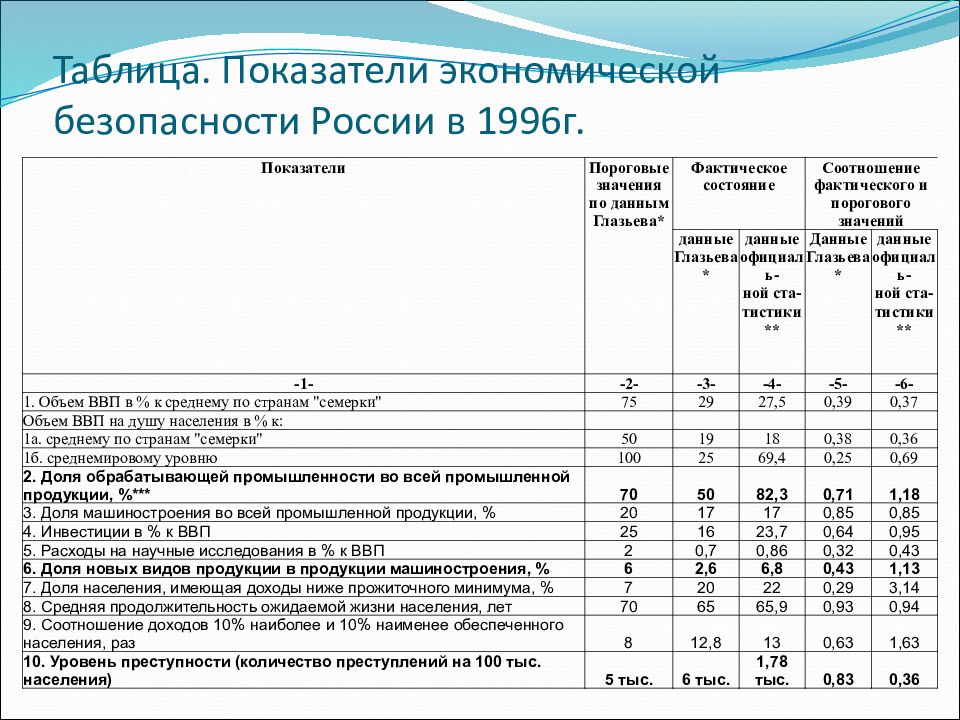

Слайд 66: Таблица. Показатели экономической безопасности России в 1996г

Показатели Пороговые значения по данным Глазьева* Фактическое состояние Соотношение фактического и порогового значений данные Глазьева* данные официаль- Данные Глазьева* данные официаль- ной ста- ной ста- тистики** тистики** -1- -2- -3- -4- -5- -6- 1. Объем ВВП в % к среднему по странам "семерки" 75 29 27,5 0,39 0,37 Объем ВВП на душу населения в % к: 1а. среднему по странам "семерки" 50 19 18 0,38 0,36 1б. среднемировому уровню 100 25 69,4 0,25 0,69 2. Доля обрабатывающей промышленности во всей промышленной продукции, %*** 70 50 82,3 0,71 1,18 3. Доля машиностроения во всей промышленной продукции, % 20 17 17 0,85 0,85 4. Инвестиции в % к ВВП 25 16 23,7 0,64 0,95 5. Расходы на научные исследования в % к ВВП 2 0,7 0,86 0,32 0,43 6. Доля новых видов продукции в продукции машиностроения, % 6 2,6 6,8 0,43 1,13 7. Доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, % 7 20 22 0,29 3,14 8. Средняя продолжительность ожидаемой жизни населения, лет 70 65 65,9 0,93 0,94 9. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения, раз 8 12,8 13 0,63 1,63 10. Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. населения) 5 тыс. 6 тыс. 1,78 тыс. 0,83 0,36

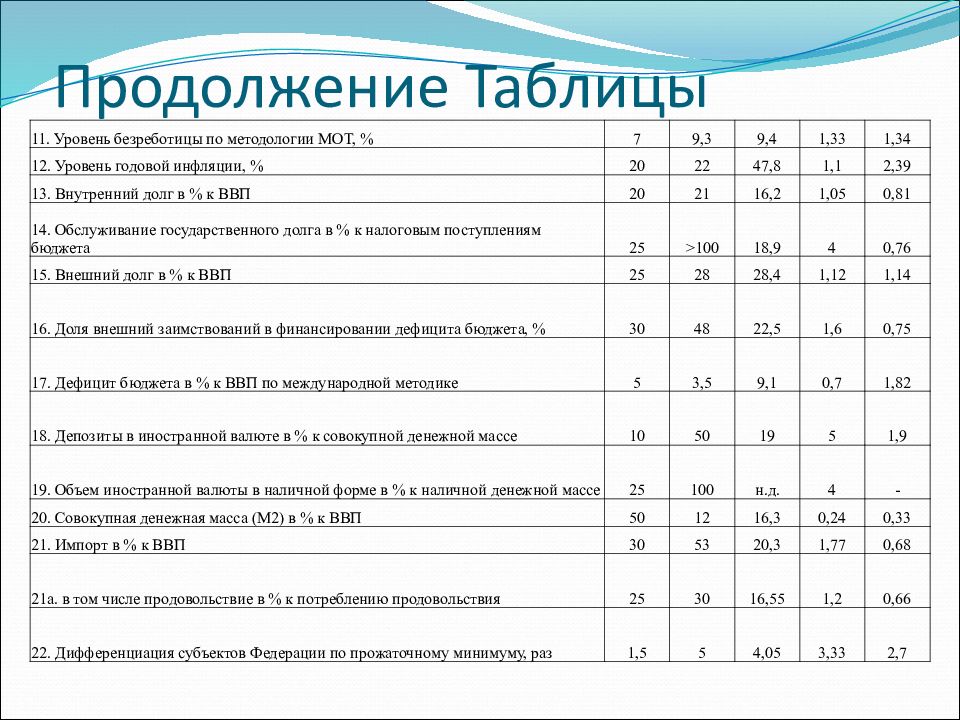

Слайд 67: Продолжение Таблицы

11. Уровень безреботицы по методологии МОТ, % 7 9,3 9,4 1,33 1,34 12. Уровень годовой инфляции, % 20 22 47,8 1,1 2,39 13. Внутренний долг в % к ВВП 20 21 16,2 1,05 0,81 14. Обслуживание государственного долга в % к налоговым поступлениям бюджета 25 >100 18,9 4 0,76 15. Внешний долг в % к ВВП 25 28 28,4 1,12 1,14 16. Доля внешний заимствований в финансировании дефицита бюджета, % 30 48 22,5 1,6 0,75 17. Дефицит бюджета в % к ВВП по международной методике 5 3,5 9,1 0,7 1,82 18. Депозиты в иностранной валюте в % к совокупной денежной массе 10 50 19 5 1,9 19. Объем иностранной валюты в наличной форме в % к наличной денежной массе 25 100 н.д. 4 - 20. Совокупная денежная масса (М2) в % к ВВП 50 12 16,3 0,24 0,33 21. Импорт в % к ВВП 30 53 20,3 1,77 0,68 21а. в том числе продовольствие в % к потреблению продовольствия 25 30 16,55 1,2 0,66 22. Дифференциация субъектов Федерации по прожаточному минимуму, раз 1,5 5 4,05 3,33 2,7

Слайд 70: Выводы по методикам оценки

Основным недостатком методов экспертной оценки является высокая доля субъективизма экспертных оценок, отсутствие критериальных значений, характеризующих степень экономической безопасности. Достоинством вышеуказанных методов является возможность сравнения уровня безопасности среди группы государств или группы регионов внутри страны; Методика С.Ю. Глазьева в настоящее время является самой детальной, содержит разработанные пороговые значения критериев безопасности. Однако, данная методика имеет ограничения возможности её применения в отношении регионов страны, т.к. некоторые пороговые ограничения показателей не могут быть выполнены в силу особенность географического, экономического или политического положения региона. Методика не дает возможности сопоставлять уровень развития регионов между собой с целью выявления среди них наиболее и наименее конкурентоспособных с позиции экономической безопасности; На практике наибольшее распространение получила методика В.К. Сенчагова, т.к. её отличает простота применения, возможность оценки на региональном уровне, доступность статистической информации.

Слайд 71: Экономическая безопасность предприятий. Причины низкой эффективности российских компаний

Слайд 72

Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых является уровень экономической безопасности. Уровень экономической безопасности предприятия — это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности предприятия. С целью достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности предприятие должно следить за обеспечением максимальной безопасности основных функциональных составляющих своей работы. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия — это совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему содержанию.

Слайд 73

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.

Слайд 74: Этапы построения СЭБ

Изучение специфики бизнеса предприятия, занимаемого им сегмента на рынке, штатного расписания, знакомство с персоналом компании Анализ внешних и внутренних угроз экономике предприятия Проведение аудита имеющихся мер по обеспечению безопасности и анализ их соответствия выявленным угрозам Моделирование системы экономической безопасности предприятия Утверждение руководителем предприятия модели СЭБ и бюджета на ее поддержание Непосредственное построение СЭБ предприятия Экспертная оценка действенности построенной СЭБ, доведение ее до совершенств

Слайд 75: Основные задачи СЭБ

защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития обстановки; изучение партнеров, клиентов, конкурентов, кандидатов на работу в компании; своевременное выявление возможных устремлений к предприятию и его сотрудникам со стороны источников внешних угроз безопасности; недопущение проникновения на предприятие структур экономической разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с противоправными намерениями; противодействие техническому проникновению в преступных целях; выявление, предупреждение и пресечение возможной противоправной и иной негативной деятельности сотрудников предприятия в ущерб его безопасности; защита сотрудников предприятия от насильственных посягательств; обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия; сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической деятельности компании; физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и транспортных средств; формирование среди населения и деловых партнеров благоприятного мнения о предприятии, способствующего реализации планов экономической деятельности и уставных целей; возмещение материального и морального ущерба, нанесенного в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, совершенствование ее элементов.

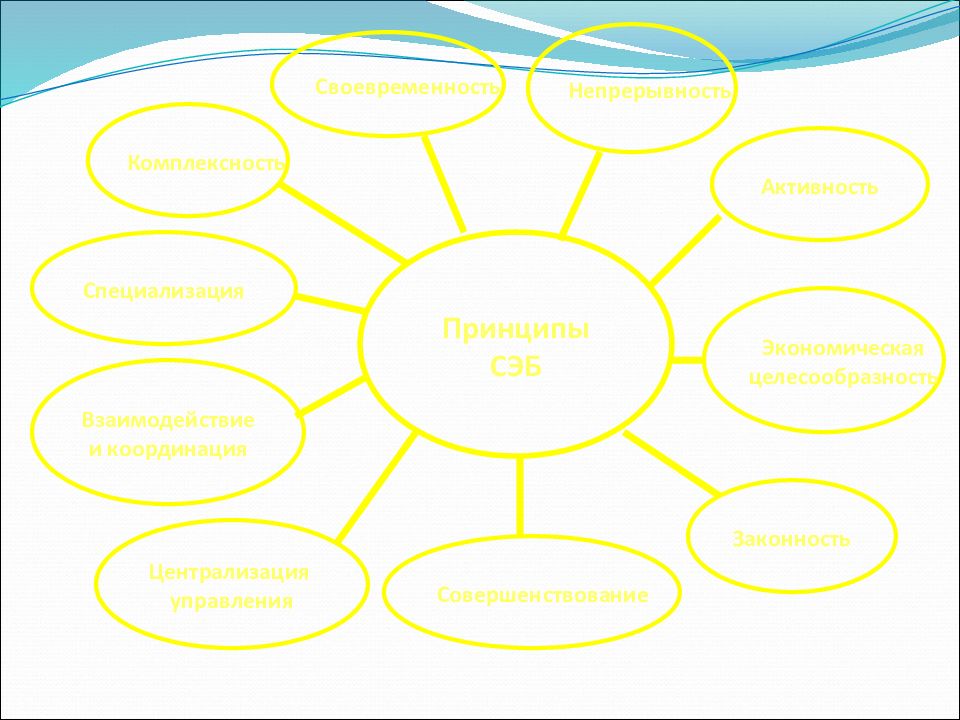

Слайд 76

Принципы СЭБ Комплексность Своевременность Непрерывность Активность Экономическая целесообразность Специализация Взаимодействие и координация Централизация управления Совершенствование Законность

Слайд 77

Целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем.

Слайд 78

Виды угроз экономической безопасности предприятия Кадровая Финансовая Информационная Технико- технологическая

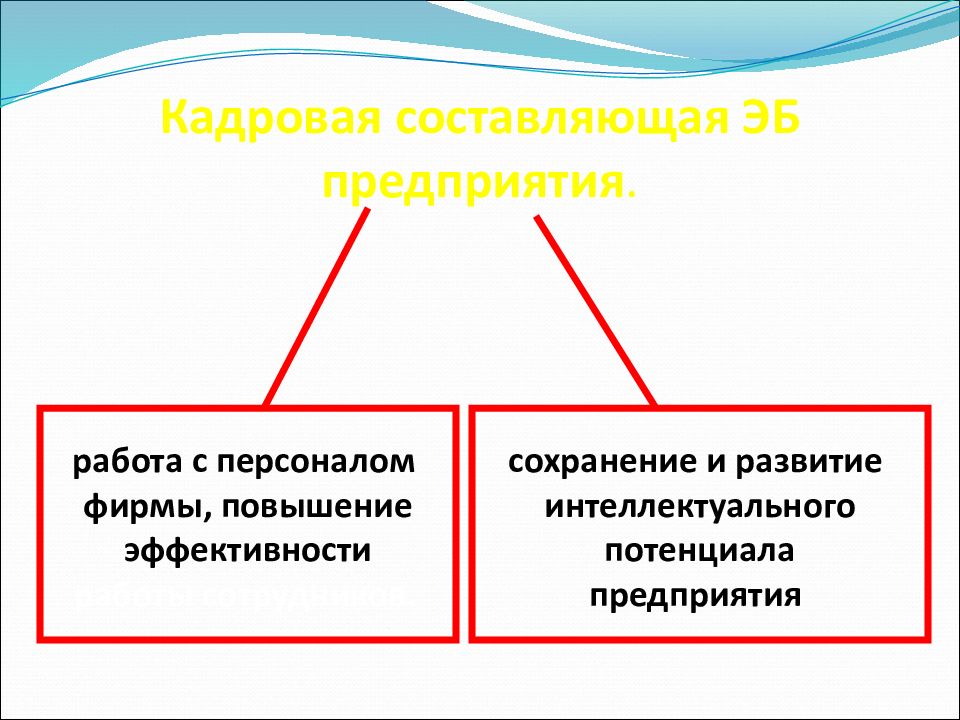

Слайд 79: Кадровая составляющая ЭБ предприятия

работа с персоналом фирмы, повышение эффективности работы сотрудников. сохранение и развитие интеллектуального потенциала предприятия

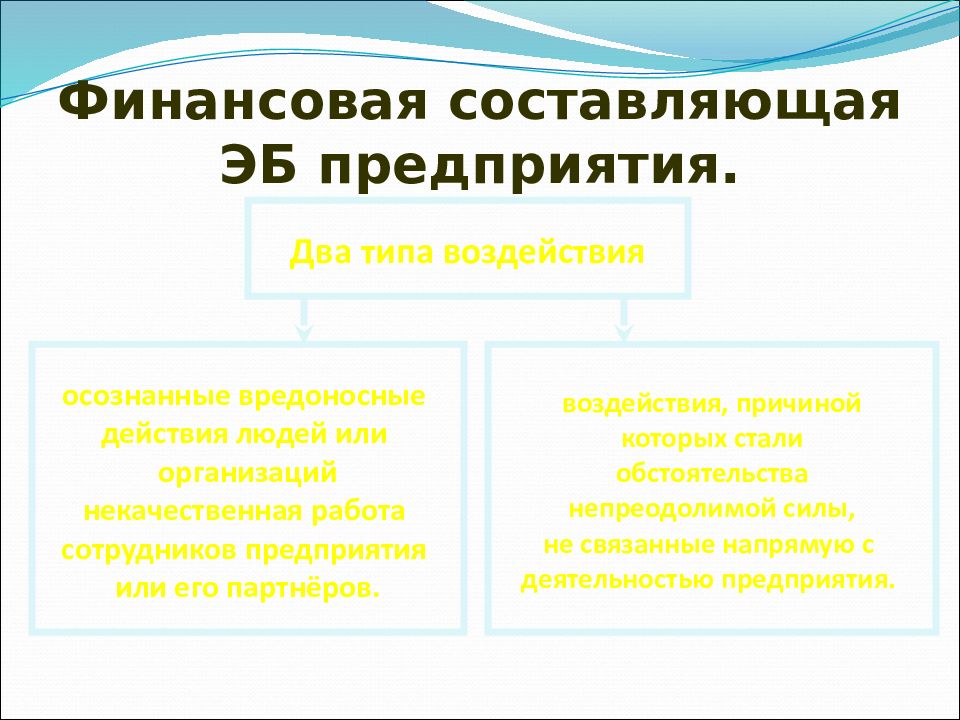

Слайд 80: Финансовая составляющая ЭБ предприятия

осознанные вредоносные действия людей или организаций некачественная работа сотрудников предприятия или его партнёров. воздействия, причиной которых стали обстоятельства непреодолимой силы, не связанные напрямую с деятельностью предприятия. Два типа воздействия

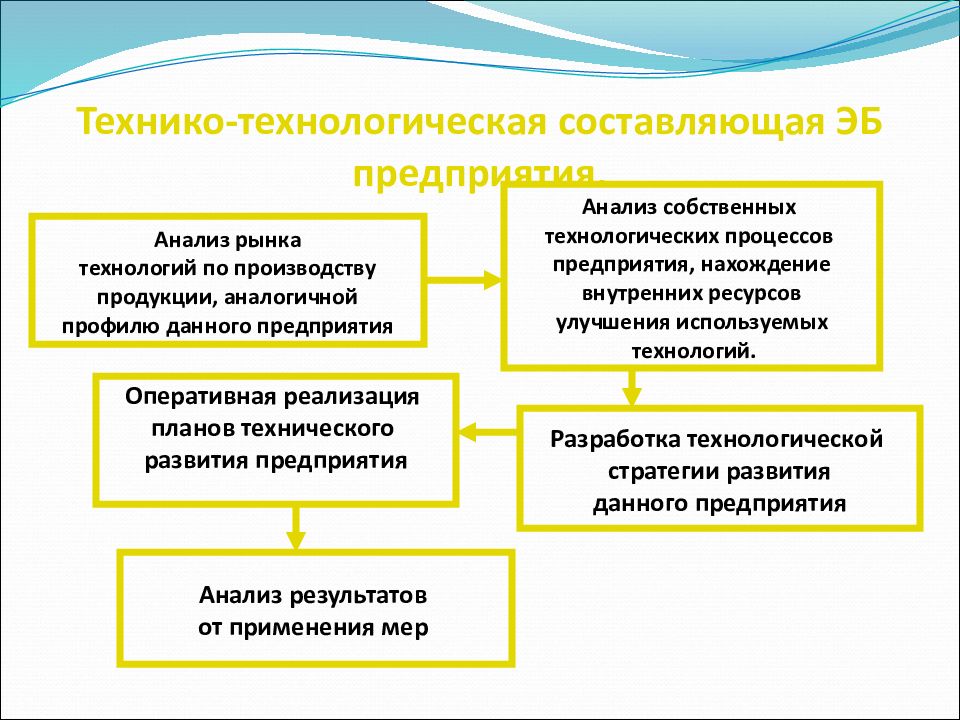

Слайд 81: Технико-технологическая составляющая ЭБ предприятия

Анализ рынка технологий по производству продукции, аналогичной профилю данного предприятия Анализ собственных технологических процессов предприятия, нахождение внутренних ресурсов улучшения используемых технологий. Разработка технологической стратегии развития данного предприятия Оперативная реализация планов технического развития предприятия Анализ результатов от применения мер

Слайд 82: Информационная составляющая ЭБ предприятия

Группы злоумышленных воздействий Две группы негативного воздействия Группы незлоумышленных воздействий

Слайд 83

Причины снижения эффективности организации, выявленные в результате проведенных исследований, опросов и анализа результатов аудита, приведены ниже.

Слайд 84: Причина 1

Отсутствие или недостаток квалифицированных специалистов, имеющих опыт организационной работы и построения организационных структур

Слайд 85

Это связано с отсутствием в широком доступе практических курсов и образования в области менеджмента. Также отмечается недостаточный объем преподавания дисциплины «менеджмент» в образовательных стандартах РФ. Имеющиеся же организационные технологии в большинстве своем заимствуются из зарубежного опыта и не всегда применимы в условиях Российской среды, которая имеет свои исторически сложившиеся особенности. Людей, имеющих практический опыт и навыки в сфере менеджмента катастрофически недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос отечественных организаций на специалистов такого рода. Учитывая, что организация работы и координация деятельности являются прямыми функциями топ-менеджмента, этот фактор приобретает критическое значение.

Слайд 86: Причина 2

Отсутствие у владельцев (собственников) организаций четкого понимания, что конкретно они хотят получить в результате деятельности организации.

Слайд 87

Вследствие этого, не каждая организация имеет четкое представление о том, что является продуктом ее деятельности. По этой причине, в большинстве случаев, цели работы компании либо отсутствуют вообще, либо сформулированы так, что осуществлять функцию управления и контроля невозможно. Отсутствие в организациях конкретного и измеримого целеполагания, известного сотрудникам, приводит к тому, что персонал не осознает, какой вклад в деятельность вносит каждый лично и каким именно образом влияет на качество продукта. Отсутствие сформулированного понятия о продукте и целях компании приводит к путанице в коммуникациях внутри и вне организации, непониманию персоналом и собственником ее предназначения на рынке и, следовательно, неверному толкованию значения организации для потребителей.

Слайд 88: Причина 3

Отсутствие в организациях системы планирования, а точнее — культуры планирования.

Слайд 89

Как правило, на каждом уровне организации присутствует большое количество планов, которые могут никак не соотноситься ни друг с другом, ни с целями компании. Это усложняет подготовку отчетности, а также не позволяет быстро оценить, каким образом выполняемые задачи и действия соотносятся с целями компании. Кроме того, отсутствие в планах (а следовательно, в последующих отчетах) измеримых показателей, максимально выраженных в цифрах, придает планам и отчетам формат субъективных лирических литературных произведений, не отражающих реальное положение дел. Важно знать, что планирование является одной из основных функций топ-менеджера, призванное обеспечить требуемый результат в заданные сроки.

Слайд 90: Причина 4

Отсутствие в организациях системы управления мотивацией персонала или наличие неэффективной системы мотивации.

Слайд 91

Как это ни удивительно, но в большинстве компаний сотрудники не знают, за что именно они получают вознаграждение, в том числе в виде денег. Персонал не видит связи между собственным заработком и целями организации. В результате присутствия демотивированного персонала в организациях выполняется масса действий, имеющих характер ИБД*. *ИБД — имитация бурной деятельности.

Слайд 92: Причина 5

Отсутствие инструментов для оценки эффективности и быстрого контроля выполняемых действий.

Слайд 93

Это актуально как в отношении каждого сотрудника, отдела или подразделения, так и организации в целом. Особенно это выражено в государственных учреждениях, где понятие об эффективности не всегда присутствует, хотя часто встречается и в коммерческих организациях. Оценка эффективности становится особенно актуальной в критических для организации ситуациях, например, в условиях кризиса, когда существующие способы и методы работы перестают соответствовать требованиям, диктуемым внешней средой и рынком, то есть становятся не эффективными. Отсутствие средств для быстрого осуществления функции контроля приводит к тому, что большинство руководителей испытывают перегрузку текущими задачами. Как правило, существующие в организации инструменты контроля не позволяют быстро проводить обработку и анализ полученных данных. В ситуации, когда к руководителю от подчиненных поступает значительный объем разнонаправленной отчетности, выполненной в различных формах и программных средствах, не позволяющих объединить их в единое целое, руководитель вынужден разбираться во всем разнообразии поступающих к нему форм самостоятельно.

Слайд 94: Причина 6

Отсутствие в организациях профессиональных (корпоративных) стандартов.

Слайд 95

Данная проблема актуальна для компаний, в которых существуют и регулярно выполняются типовые процессы и процедуры. При отсутствии корпоративных стандартов каждый сотрудник, принимающий участие в конкретной последовательности действий, может вносить свой, не всегда нужный, вклад в их ход. В результате формируется сложно устроенная самобытная система организации работы. В случае ухода из компании сотрудника( ов ), занятых в реализации такого процесса, возникают риски, которые могут парализовать работу организации. Кроме того, сложности возникнут и при обучении вновь прибывшего персонала. При отсутствии профессиональных стандартов компания занимается подготовкой новых кадров, в результате чего «новобранцы» становятся носителями уникальных эксклюзивных знаний и, «отучившись» и набравшись опыта, покидают alma mater **, уверенно направляясь к конкурентам. * — alma mater («кормящая мать», лат.)

Слайд 96: Причина 7

Отсутствие в организациях системы работы с персоналом, в том числе отсутствие системы адаптации нового персонала и программ лояльности для сотрудников.

Слайд 97

В организационной структуре, как правило, присутствует отдел кадров, но вопрос, кто несет ответственность именно за управление персоналом, за его лояльность, может поставить руководителя в тупик. В ситуации, когда функция управления персоналом отсутствует (а отдел кадров призван прежде всего выполнять юридический документооборот по сотрудникам), эта задача ложится на топ-менеджмент организации. Конечно, каждый руководитель должен иметь четкое представление и ответ на вопрос, чем живет вверенное ему подразделение. Однако, отслеживать и удерживать информацию о том, что происходит в голове каждого его подчиненного и каковы психологические особенности поведения его людей — он не всегда в состоянии. В результате получается, что каждый сотрудник предоставлен сам себе; его лояльностью никто не управляет. А ведь лояльность одна из ключевых составляющих системы мотивации персонала. Отсутствие системы адаптации новых кадров также вынуждает каждого вновь прибывшего сотрудника заниматься корпоративным самообразованием и « самоприспособлением » к особенностям организации. В этом случае, особенно в крупных организациях, бесконтрольный процесс адаптации, пущенный «на самотек» может привести либо к скоропостижному уходу нового сотрудника из компании (при этом ресурсы, затраченные на его привлечение, превращаются в прямые издержки), либо к формированию « клановости », когда кто-то из сотрудников берет нового члена коллектива «под свое крыло».

Слайд 98: Причина 8

Непонимание роли и предназначения функции маркетинга в деятельности компании.

Слайд 99: Ниже приведен перечень наиболее часто встречающихся проблем в построении и функционировании маркетинговой системы организации

неэффективная организационная структура службы маркетинга, в которой четко не обозначены функции и роль службы в деятельности компании незнание доли рынка, занимаемого компанией, и непонимание, зачем это знание нужно компании отсутствие ответа на вопрос «кто и почему является действительными конкурентами организации?» неточное позиционирование компании и продукта, не позволяющее потребителю понять отличие продукта компании от продукта конкурентов отсутствие стандартных информационных материалов о компании (например, пресс-релизы, презентации) отсутствие инструментов управления внешними и внутренними информационными потоками непонимание роли и значения бренда компании и/или продукта отсутствие описанных целевых групп и их потребностей отсутствие описания продукта организации, его свойств, преимуществ и выгод для потребителя отсутствие инструментов оценки эффективности процесса маркетинговых коммуникаций (в частности, рекламы) и оценки эффективности службы маркетинга в целом отсутствие инструментов для управления лояльностью потребителей.

Последний слайд презентации: Тема 1. Концептуальные основы экономической безопасности: понятие, функции,

Таким образом, всю перечисленную проблематику можно сгруппировать в два направления: проблематика в практике менеджмента и проблематика в практике маркетинга. Но построение эффективной системы работы двух этих составляющих, необходимых любой организации, невозможно без идеологического понимания сущности организации и рынка, а также учета особенностей функционирования эффективной структуры.