Первый слайд презентации

ТЕМА 6 Контактные и поверхностные явления 6.1. Металл-полупроводник 6.2. p-n переход 6.3. Гетеропереход 6.4. Поверхностные состояния СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 2

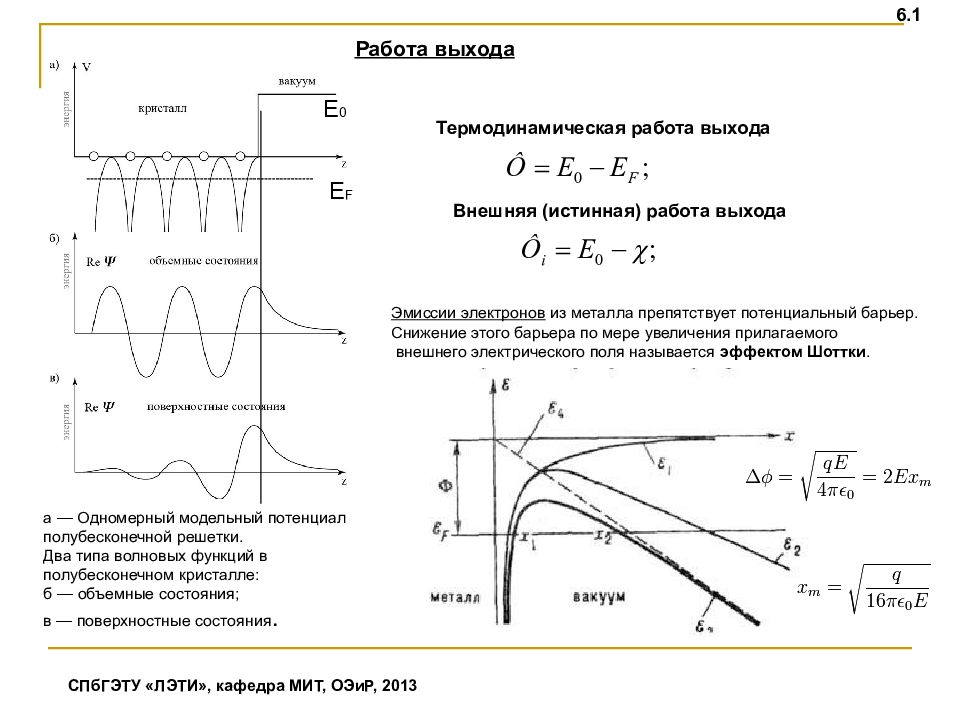

а — Одномерный модельный потенциал полубесконечной решетки. Два типа волновых функций в полубесконечном кристалле: б — объемные состояния; в — поверхностные состояния. Работа выхода Эмиссии электронов из металла препятствует потенциальный барьер. Снижение этого барьера по мере увеличения прилагаемого внешнего электрического поля называется эффектом Шоттки. Термодинамическая работа выхода Внешняя (истинная) работа выхода E F E 0 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 6.1

Слайд 3

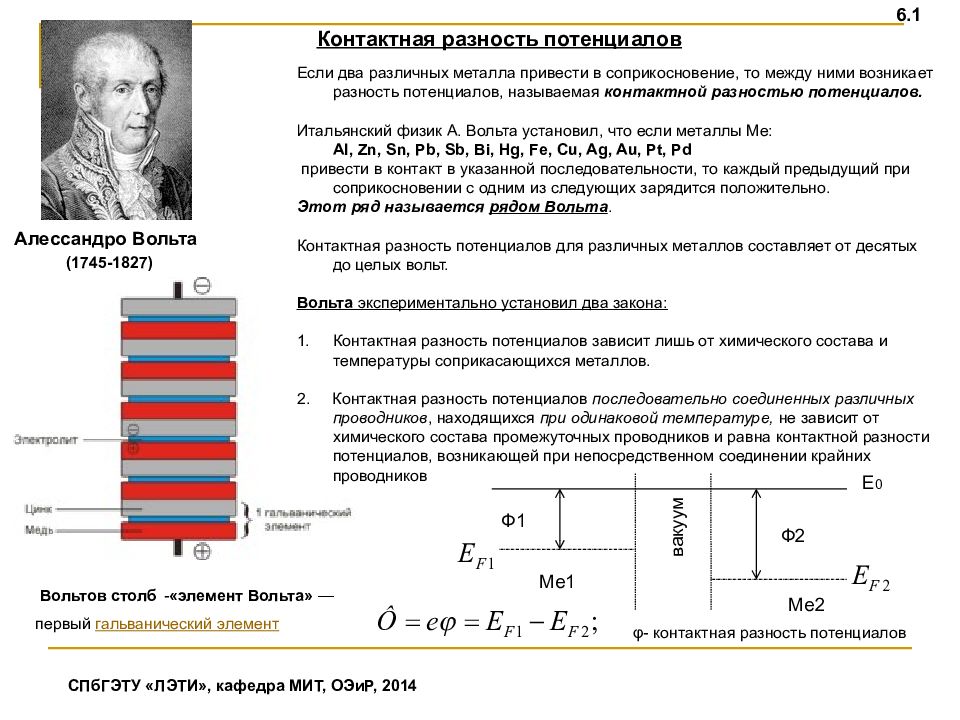

Контактная разность потенциалов (1745-1827) Алессандро Вольта Если два различных металла привести в соприкосновение, то между ними возникает разность потенциалов, называемая контактной разностью потенциалов. Итальянский физик А. Вольта установил, что если металлы Ме: А l, Zn, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd привести в контакт в указанной последовательности, то каждый предыдущий при соприкосновении с одним из следующих зарядится положительно. Этот ряд называется рядом Вольта. Контактная разность потенциалов для различных металлов составляет от десятых до целых вольт. Вольта экспериментально установил два закона: Контактная разность потенциалов зависит лишь от химического состава и температуры соприкасающихся металлов. 2. Контактная разность потенциалов последовательно соединенных различных проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников и равна контактной разности потенциалов, возникающей при непосредственном соединении крайних проводников Вольтов столб - «элемент Вольта» — первый гальванический элемент φ - контактная разность потенциалов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 E 0 Ф1 Ф2 Ме1 Ме2 вакуум 6.1

Слайд 4

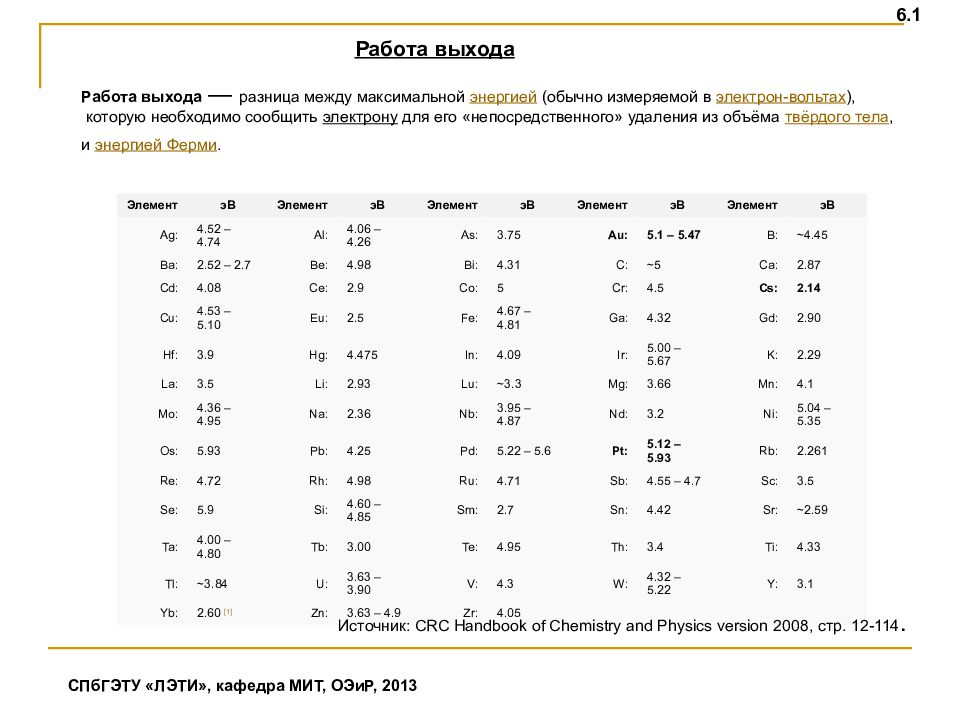

Элемент эВ Элемент эВ Элемент эВ Элемент эВ Элемент эВ Ag : 4.52 – 4.74 Al : 4.06 – 4.26 As : 3.75 Au : 5.1 – 5.47 B : ~4.45 Ba : 2.52 – 2.7 Be : 4.98 Bi : 4.31 C : ~5 Ca : 2.87 Cd : 4.08 Ce : 2.9 Co : 5 Cr : 4.5 Cs : 2.14 Cu : 4.53 – 5.10 Eu : 2.5 Fe : 4.67 – 4.81 Ga : 4.32 Gd : 2.90 Hf : 3.9 Hg : 4.475 In : 4.09 Ir : 5.00 – 5.67 K : 2.29 La : 3.5 Li : 2.93 Lu : ~3.3 Mg : 3.66 Mn : 4.1 Mo : 4.36 – 4.95 Na : 2.36 Nb : 3.95 – 4.87 Nd : 3.2 Ni : 5.04 – 5.35 Os : 5.93 Pb : 4.25 Pd : 5.22 – 5.6 Pt : 5.12 – 5.93 Rb : 2.261 Re : 4.72 Rh : 4.98 Ru : 4.71 Sb : 4.55 – 4.7 Sc : 3.5 Se : 5.9 Si : 4.60 – 4.85 Sm : 2.7 Sn : 4.42 Sr : ~2.59 Ta : 4.00 – 4.80 Tb : 3.00 Te : 4.95 Th : 3.4 Ti : 4.33 Tl : ~3.84 U : 3.63 – 3.90 V : 4.3 W : 4.32 – 5.22 Y : 3.1 Yb : 2.60 [1] Zn : 3.63 – 4.9 Zr : 4.05 Источник: CRC Handbook of Chemistry and Physics version 2008, стр. 12-114. Работа выхода — разница между максимальной энергией (обычно измеряемой в электрон-вольтах ), которую необходимо сообщить электрону для его «непосредственного» удаления из объёма твёрдого тела, и энергией Ферми. Работа выхода СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 6.1

Слайд 5

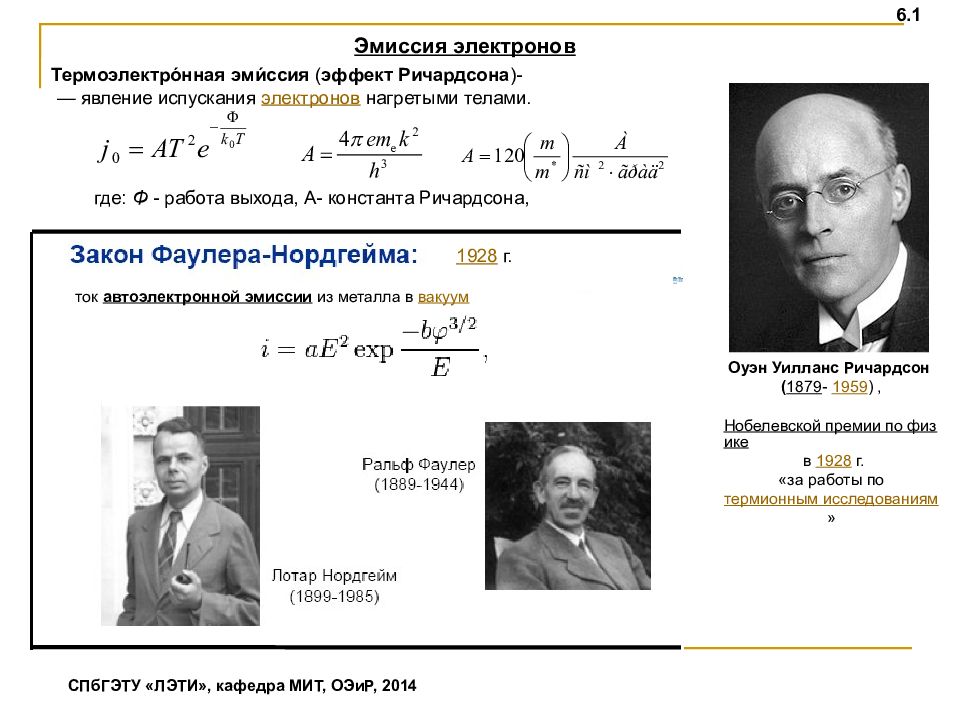

Оуэн Уилланс Ричардсон ( 1879 - 1959 ), Нобелевской премии по физике в 1928 г. «за работы по термионным исследованиям » СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 201 4 Эмиссия электронов 6.1 Термоэлектро́нная эми́ссия ( эффект Ричардсона ) - — явление испускания электронов нагретыми телами. где: Φ - работа выхода, А- константа Ричардсона, 1928 г. ток автоэлектронной эмиссии из металла в вакуум

Слайд 6

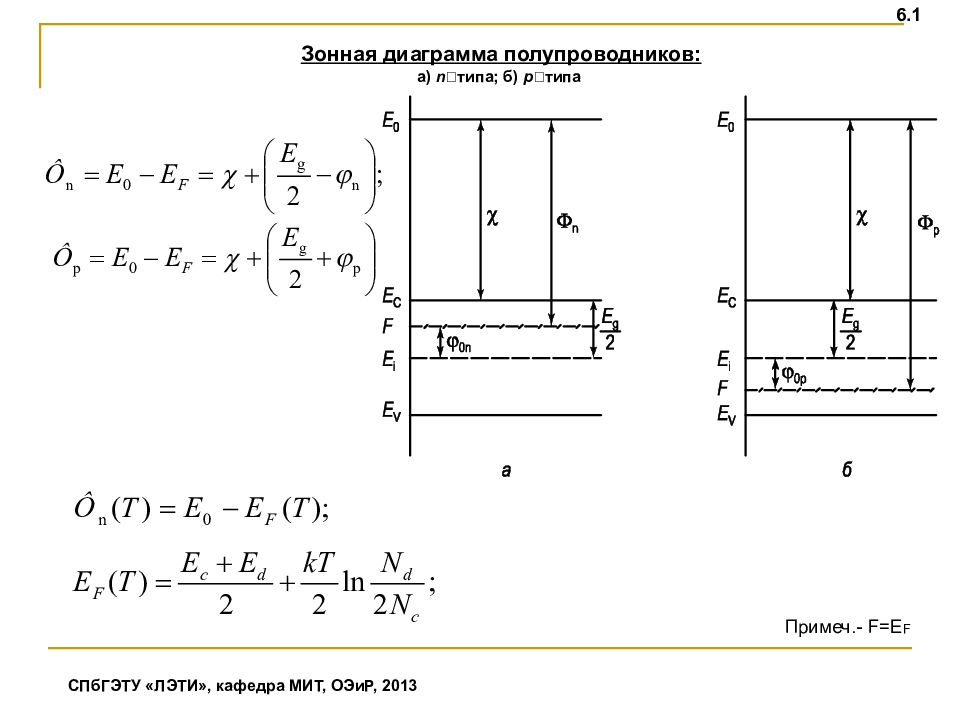

Зонная диаграмма полупроводников: а) n ‑типа; б) p ‑типа Примеч.- F=E F СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 6.1

Слайд 7

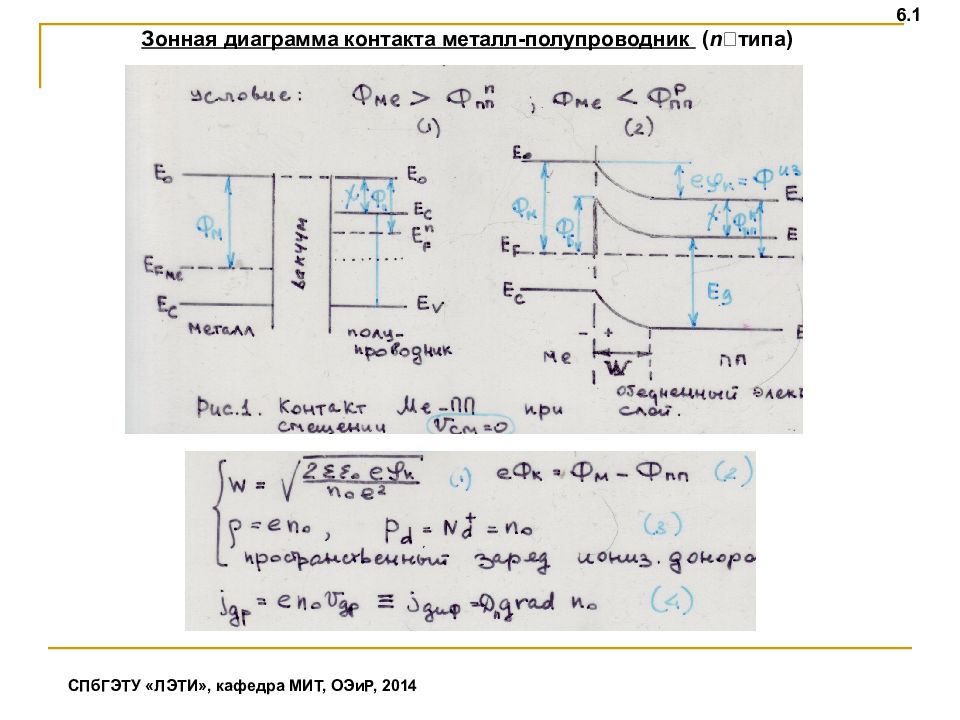

Зонная диаграмма контакта металл-полупроводник ( n ‑типа) СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 201 4 6.1

Слайд 8

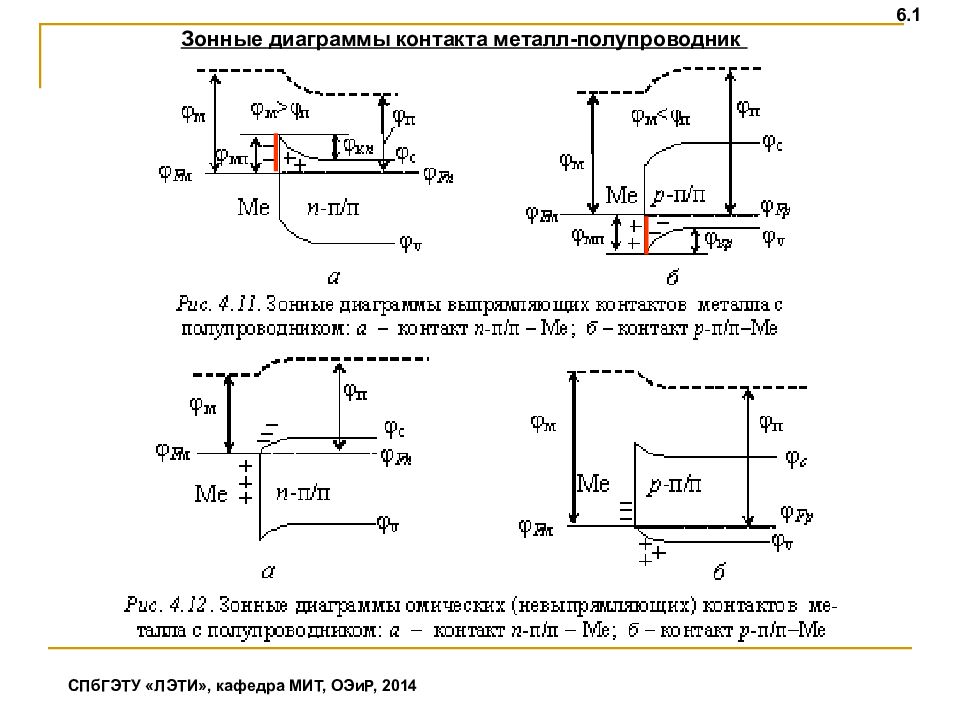

Зонные диаграммы контакта металл-полупроводник СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 201 4 6.1

Слайд 9

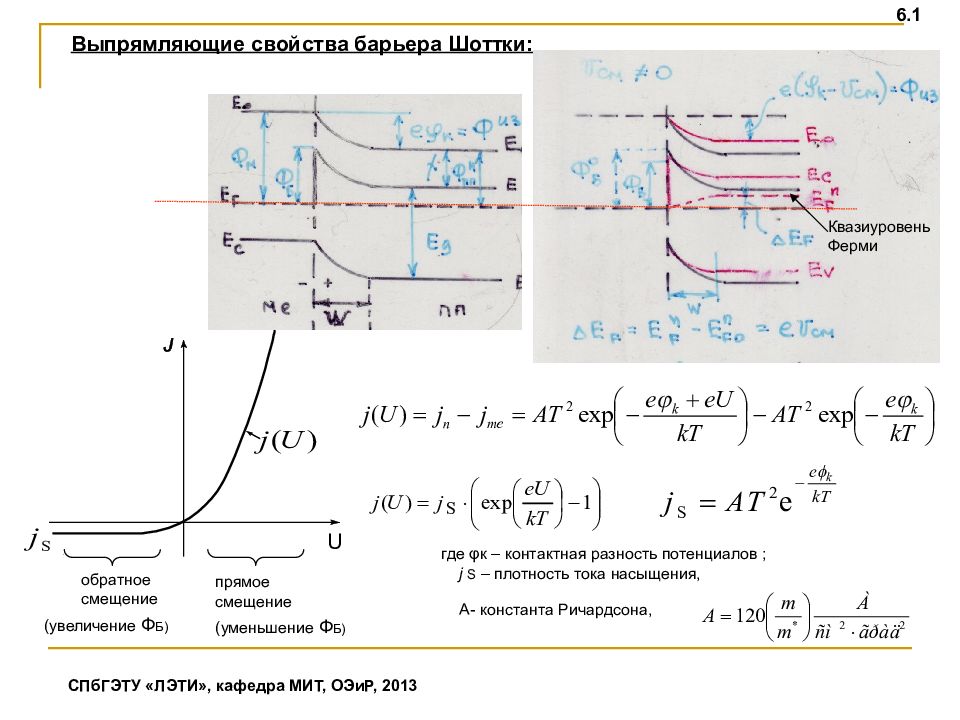

Выпрямляющие свойства барьера Шоттки: U прямое смещение обратное смещение (уменьшение Ф Б) (увеличение Ф Б) Квазиуровень Ферми где φк – контактная разность потенциалов ; j S – плотность тока насыщения, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 6.1 А- константа Ричардсона,

Слайд 10

Вальтер Герман Шоттки ( 1886 — 1976) Вальтер Герман Шоттки Немецкий физик. Родился в городе Цюрихе (Швейцария), учился в Берлинском университете, где в 1912 году получил степень доктора философии. В 1913 - 1914 гг. открыл явление возрастания тока насыщения под действием внешнего ускоряющего электрического поля (эффект Шоттки) и разработал теорию этого эффекта. В 1915 году изобрел электронную лампу с экранной сеткой. В 1916 - 1919 гг. работал в лаборатории "Сименс и Гальске", в 1918 году предложил супергетеродинный принцип усиления. В 1923 - 1930 гг. Шоттки читал лекции в Вюрцбургском университете, профессор Ростокского университета. С 1927 года он вновь работает в лаборатории "Сименс и Гальске". В 1930 году рассмотрел пустые узлы кристаллической решетки, нескомпенсированные атомом в междоузлии ("дефекты Шоттки"). В 1939 году Шоттки исследовал потенциальный барьер, возникающий в приконтактном слое полупроводник-металл, а затем разработал теорию полупроводниковых диодов с таким барьером (диоды Шоттки или диоды с барьером Шоттки). Шотки предложил механизм проводимости в полупроводниках. Внес большой вклад в изучение процессов, происходящих в электронных лампах и в полупроводниках. Исследования Шоттки относятся к физике твердого тела, термодинамике, статистике, электронике, физике полупроводников. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 6.1

Слайд 11

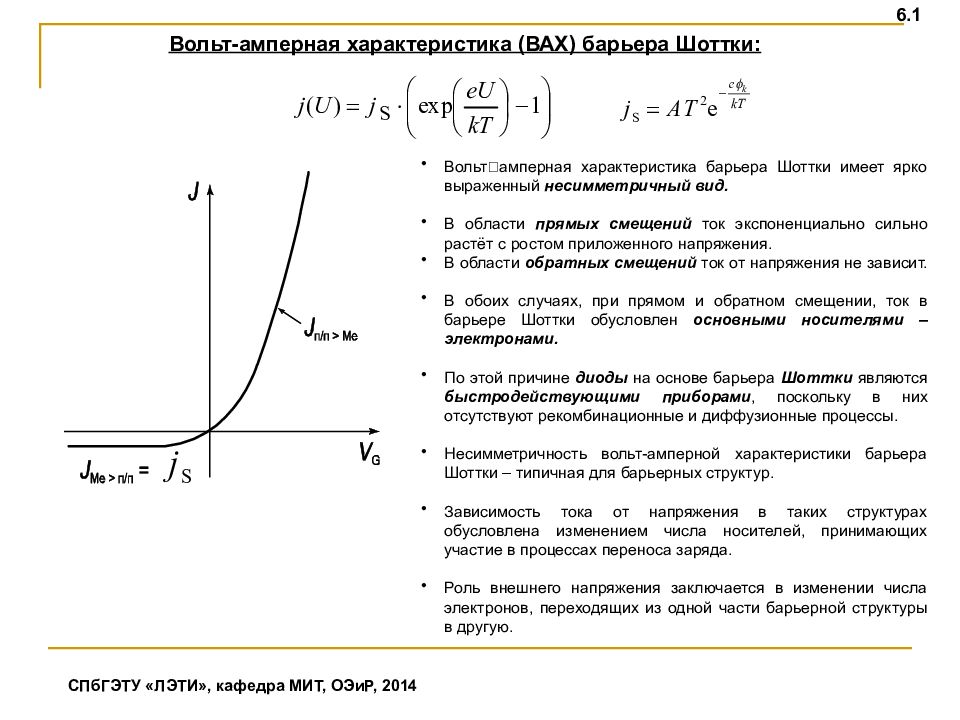

Вольт‑амперная характеристика барьера Шоттки имеет ярко выраженный несимметричный вид. В области прямых смещений ток экспоненциально сильно растёт с ростом приложенного напряжения. В области обратных смещений ток от напряжения не зависит. В обоих случаях, при прямом и обратном смещении, ток в барьере Шоттки обусловлен основными носителями – электронами. По этой причине диоды на основе барьера Шоттки являются быстродействующими приборами, поскольку в них отсутствуют рекомбинационные и диффузионные процессы. Несимметричность вольт-амперной характеристики барьера Шоттки – типичная для барьерных структур. Зависимость тока от напряжения в таких структурах обусловлена изменением числа носителей, принимающих участие в процессах переноса заряда. Роль внешнего напряжения заключается в изменении числа электронов, переходящих из одной части барьерной структуры в другую. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) барьера Шоттки: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 201 4 6.1

Слайд 12

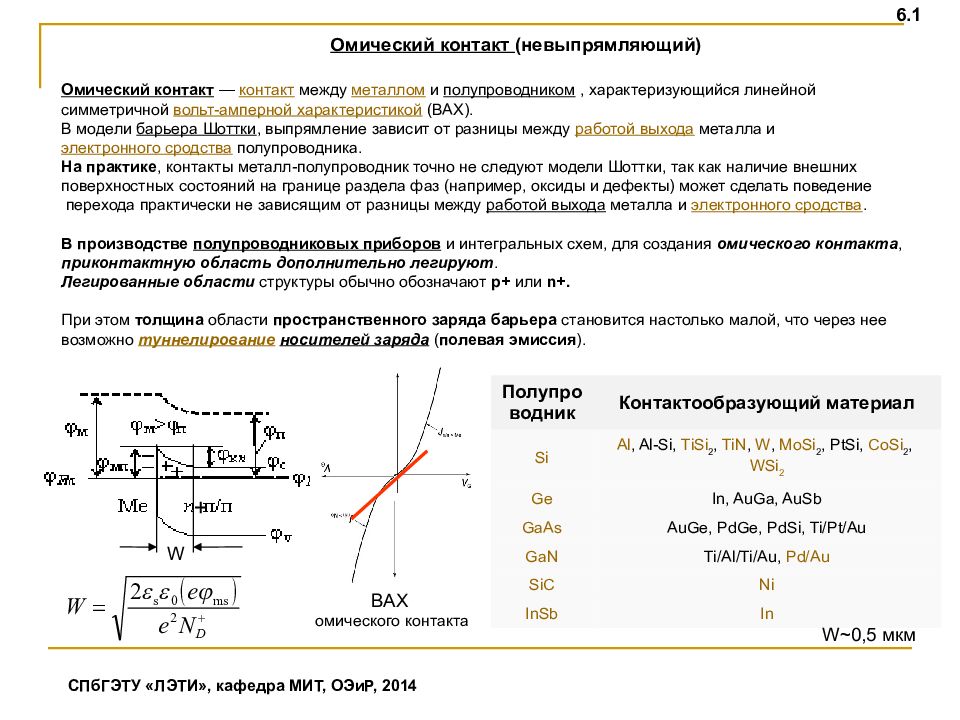

Омический контакт — контакт между металлом и полупроводником , характеризующийся линейной симметричной вольт-амперной характеристикой (ВАХ). В модели барьера Шоттки, выпрямление зависит от разницы между работой выхода металла и электронного сродства полупроводника. На практике, контакты металл-полупроводник точно не следуют модели Шоттки, так как наличие внешних поверхностных состояний на границе раздела фаз (например, оксиды и дефекты) может сделать поведение перехода практически не зависящим от разницы между работой выхода металла и электронного сродства. В производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем, для создания омического контакта, приконтактную область дополнительно легируют. Легированные области структуры обычно обозначают p+ или n+. При этом толщина области пространственного заряда барьера становится настолько малой, что через нее возможно туннелирование носителей заряда ( полевая эмиссия ). Полупроводник Контактообразующий материал Si Al, Al-Si, TiSi 2, TiN, W, MoSi 2, PtSi, CoSi 2, WSi 2 Ge In, AuGa, AuSb GaAs AuGe, PdGe, PdSi, Ti/Pt/Au GaN Ti/Al/Ti/Au, Pd/Au SiC Ni InSb In W ~0,5 мкм + W СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 6.1 Омический контакт (невыпрямляющий) ВАХ омического контакта

Слайд 13

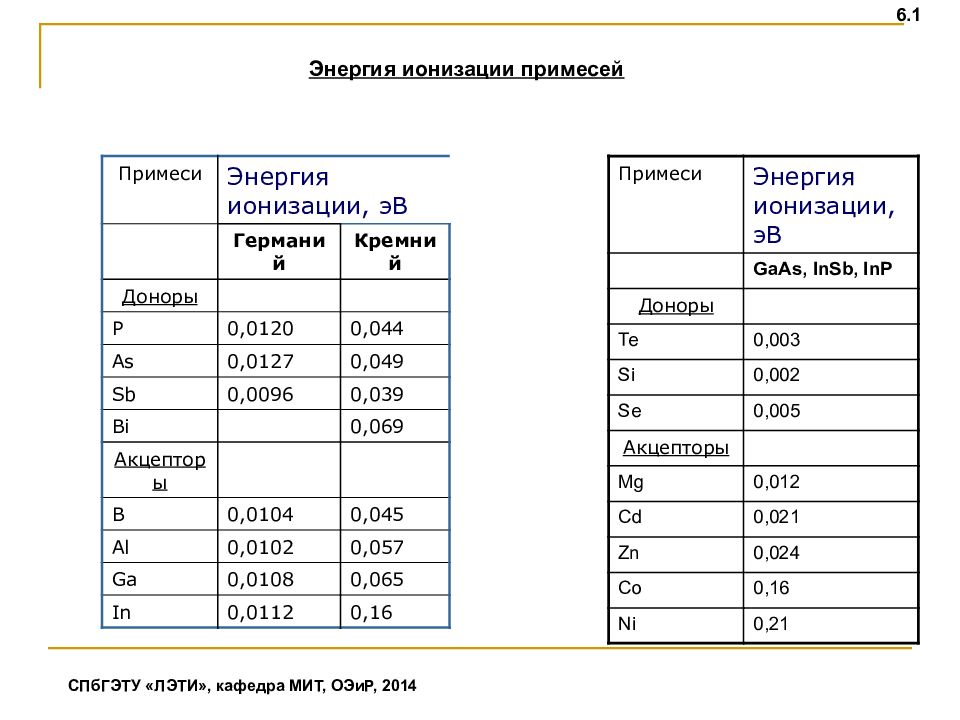

Примеси Энергия ионизации, эВ Германий Кремний Доноры P 0,0120 0,044 As 0,0127 0,049 Sb 0,0096 0,039 Bi 0,069 Акцепторы B 0,0104 0,045 Al 0,0102 0,057 Ga 0,0108 0,065 In 0,0112 0,16 Примеси Энергия ионизации, эВ GaAs, InSb, InP Доноры Te 0,003 Si 0,002 Se 0,005 Акцепторы Mg 0,012 Cd 0,021 Zn 0,024 Co 0,16 Ni 0,21 Энергия ионизации примесей СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 201 4 6.1

Слайд 14

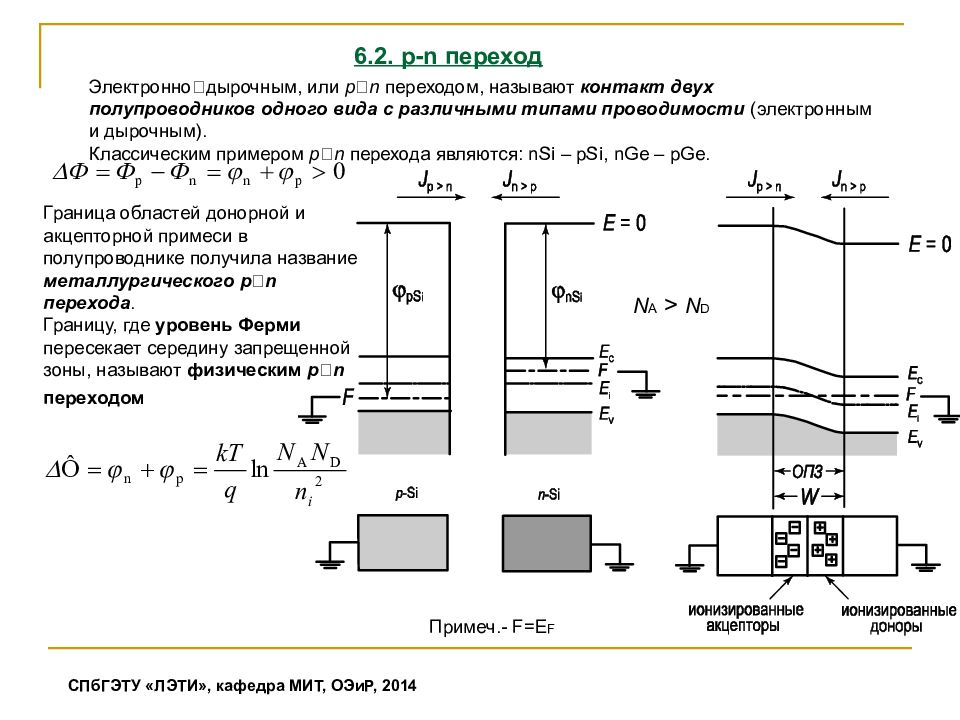

6.2. p-n переход Электронно‑дырочным, или p ‑ n переходом, называют контакт двух полупроводников одного вида с различными типами проводимости (электронным и дырочным). Классическим примером p ‑ n перехода являются: nSi – pSi, nGe – pGe. Граница областей донорной и акцепторной примеси в полупроводнике получила название металлургического p ‑ n перехода. Границу, где уровень Ферми пересекает середину запрещенной зоны, называют физическим p ‑ n переходом N A > N D СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 Примеч.- F=E F

Слайд 15

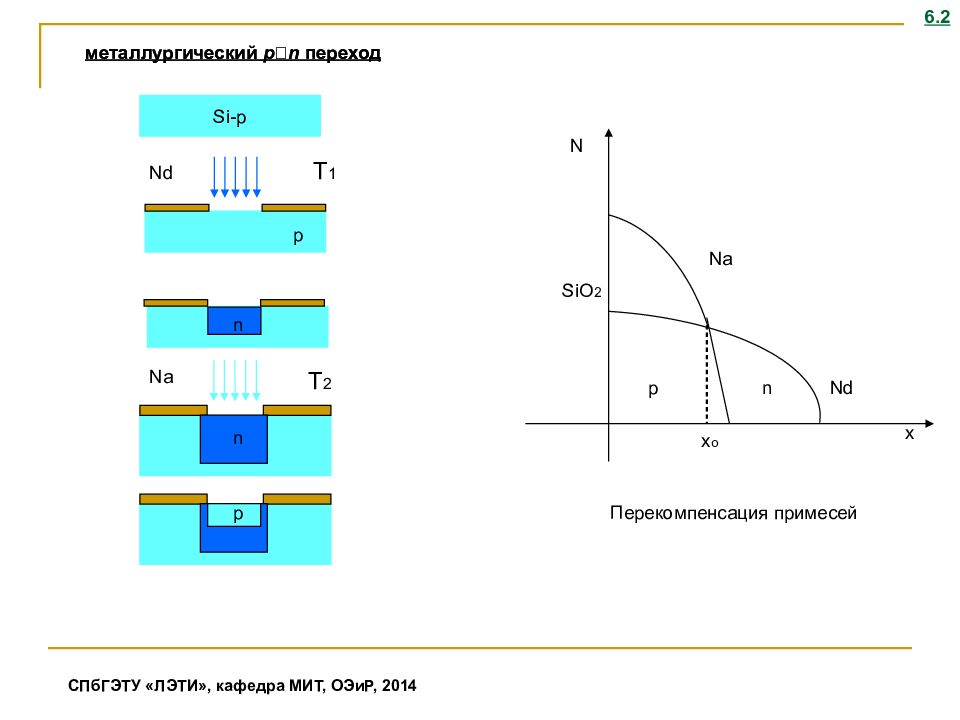

металлургический p ‑ n переход СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 N Na Nd x x o p n Перекомпенсация примесей 6.2 SiO 2 Si - p p n n p металлургический p ‑ n переход Nd Na Т 1 Т 2

Слайд 16

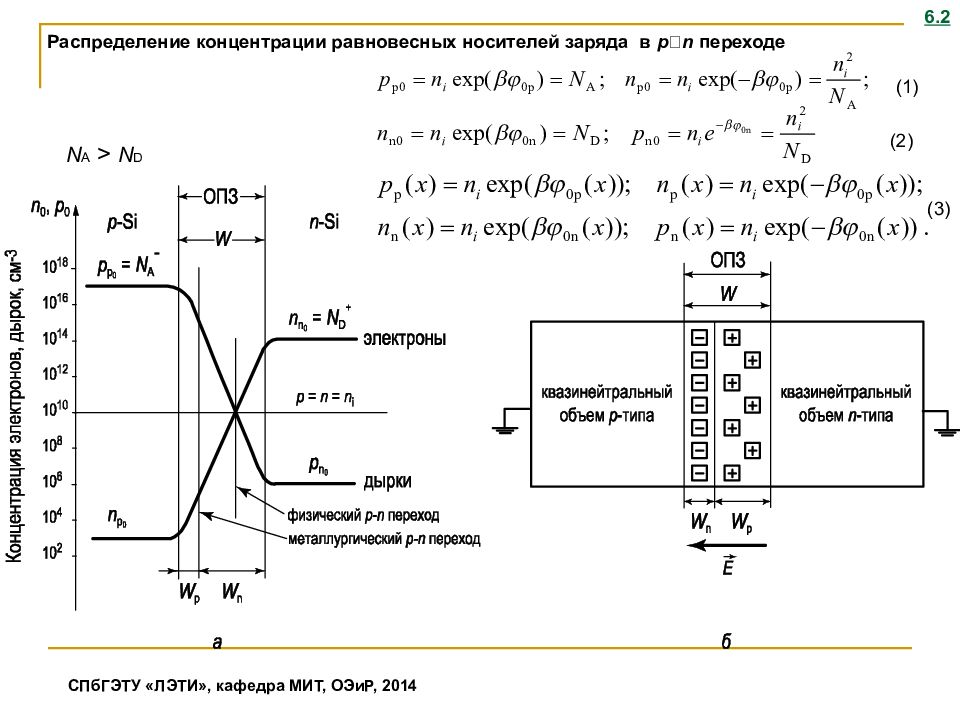

N A > N D (1) (2) (3) 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 Распределение концентрации равновесных носителей заряда в p ‑ n переходе

Слайд 17

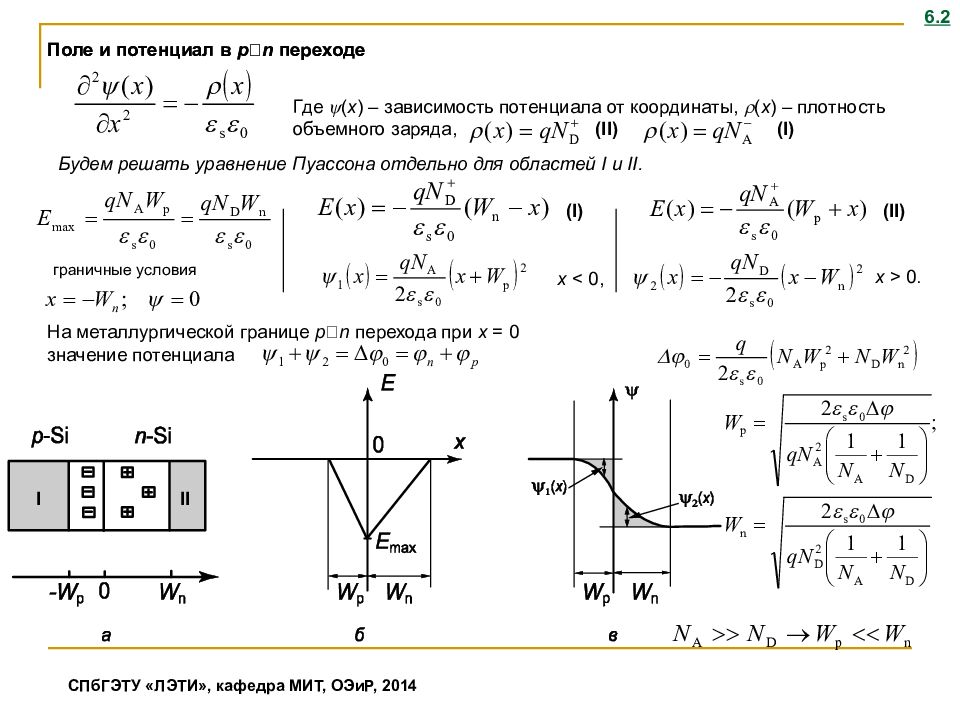

Поле и потенциал в p ‑ n переходе Где ( x ) – зависимость потенциала от координаты, ( x ) – плотность объемного заряда, (II) (I) II I граничные условия x > 0. Будем решать уравнение Пуассона отдельно для областей I и II. (I) (II) x < 0, 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 Поле и потенциал в p ‑ n переходе На металлургической границе p ‑ n перехода при x = 0 значение потенциала

Слайд 18

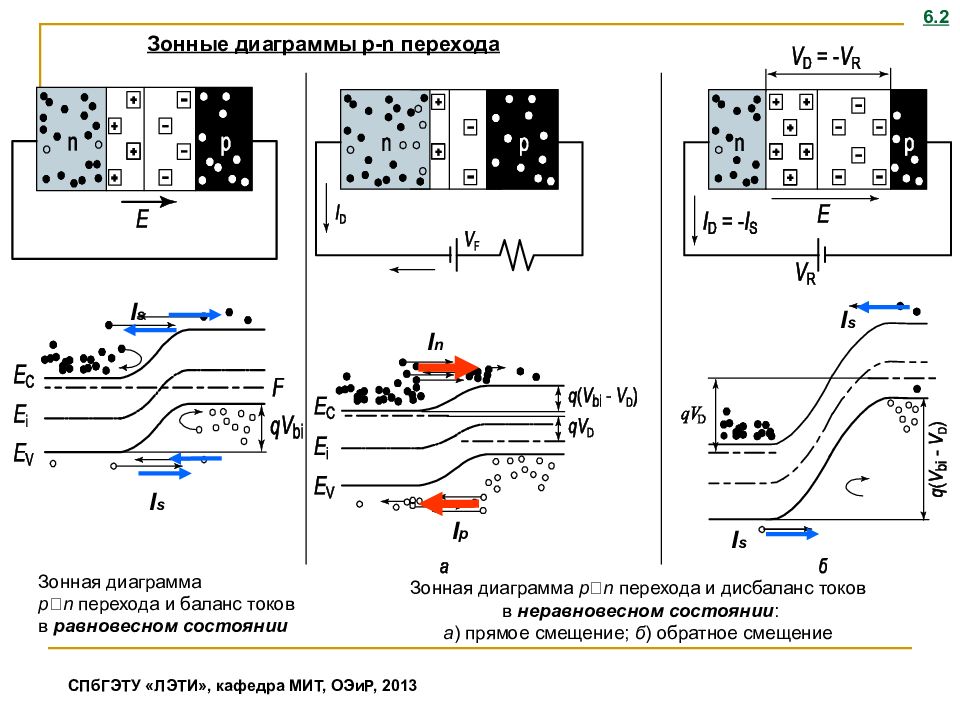

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013 Зонная диаграмма p ‑ n перехода и баланс токов в равновесном состоянии Зонная диаграмма p ‑ n перехода и дисбаланс токов в неравновесном состоянии : а ) прямое смещение; б ) обратное смещение 6.2 Зонные диаграммы p-n перехода I n I p I s I s I s I s

Слайд 19

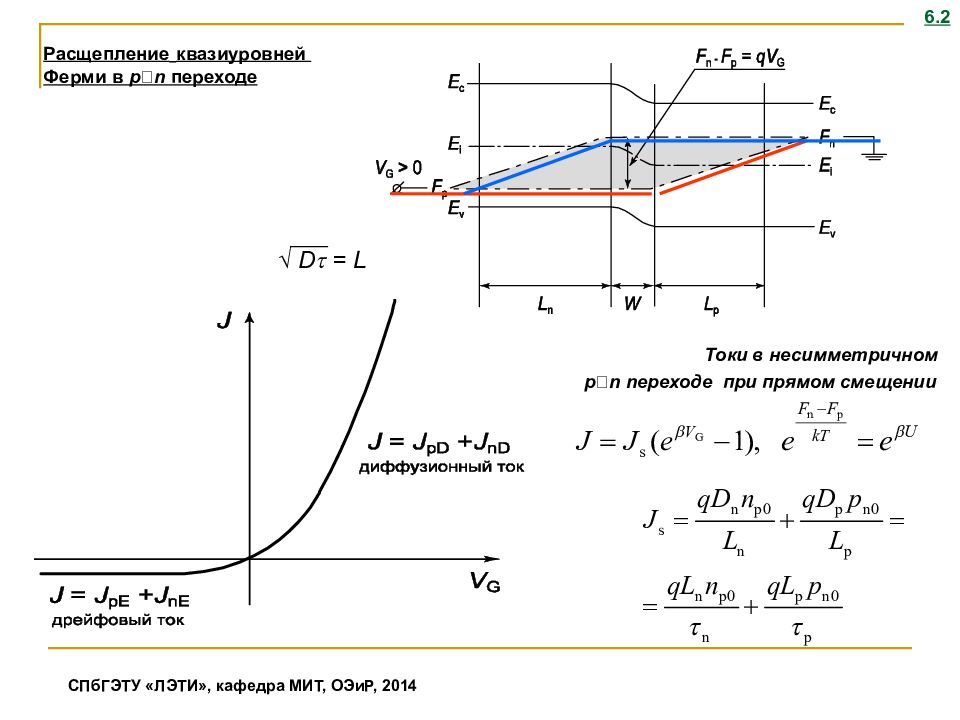

Расщепление квазиуровней Ферми в р‑ n переходе Токи в несимметричном p ‑ n n ереходе при прямом смещении 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 √ D = L

Слайд 20

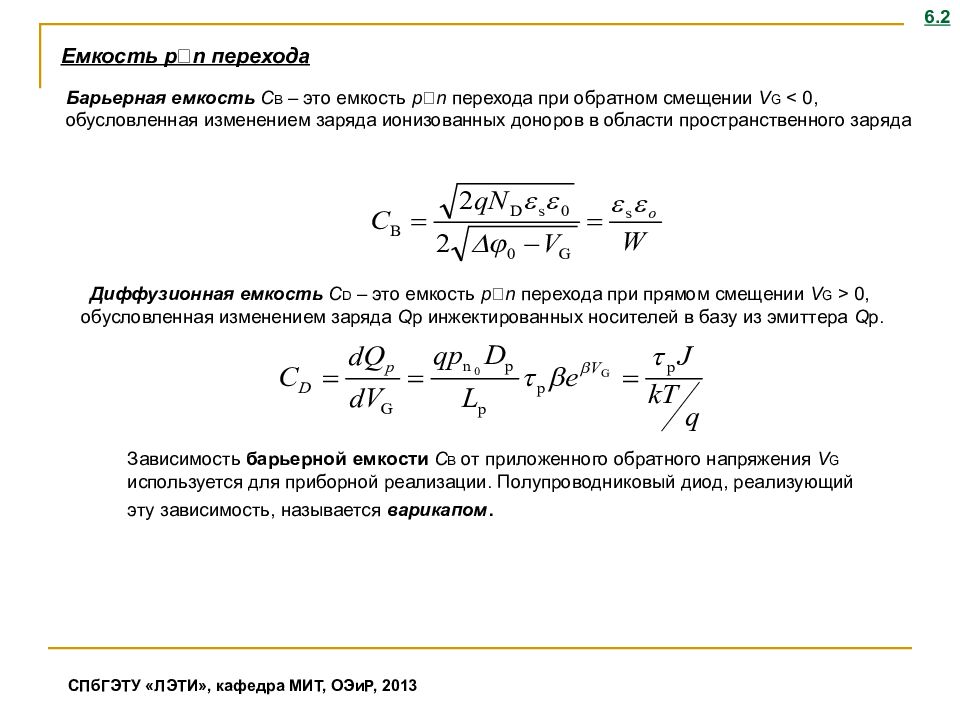

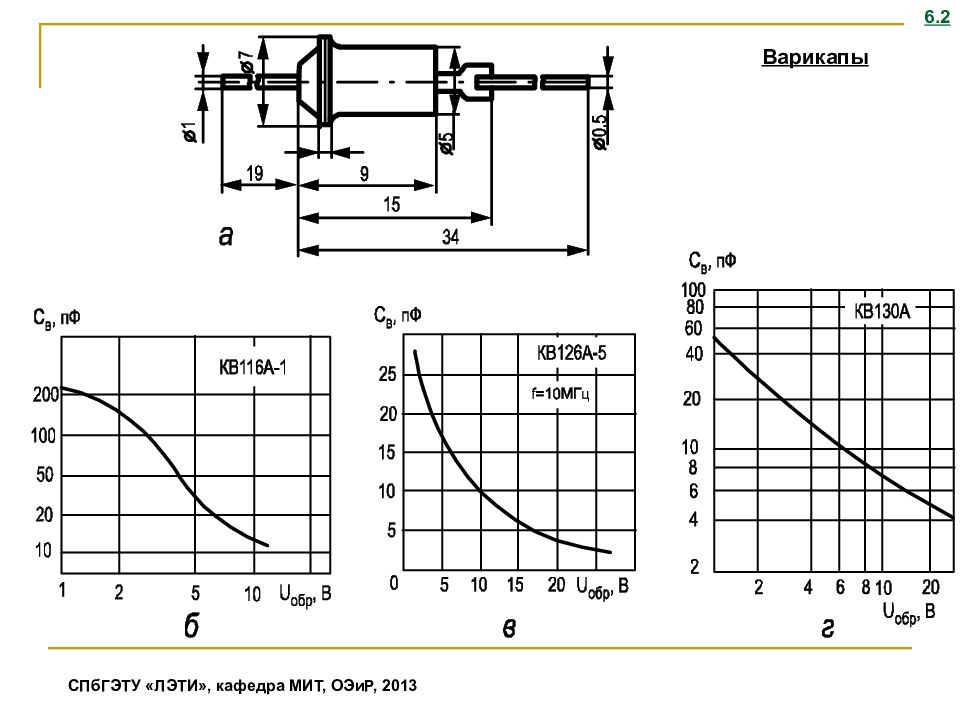

Емкость p ‑ n перехода Барьерная емкость C B – это емкость p ‑ n перехода при обратном смещении V G < 0, обусловленная изменением заряда ионизованных доноров в области пространственного заряда Диффузионная емкость C D – это емкость p ‑ n перехода при прямом смещении V G > 0, обусловленная изменением заряда Q p инжектированных носителей в базу из эмиттера Q p. Зависимость барьерной емкости С B от приложенного обратного напряжения V G используется для приборной реализации. Полупроводниковый диод, реализующий эту зависимость, называется варикапом. 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 22

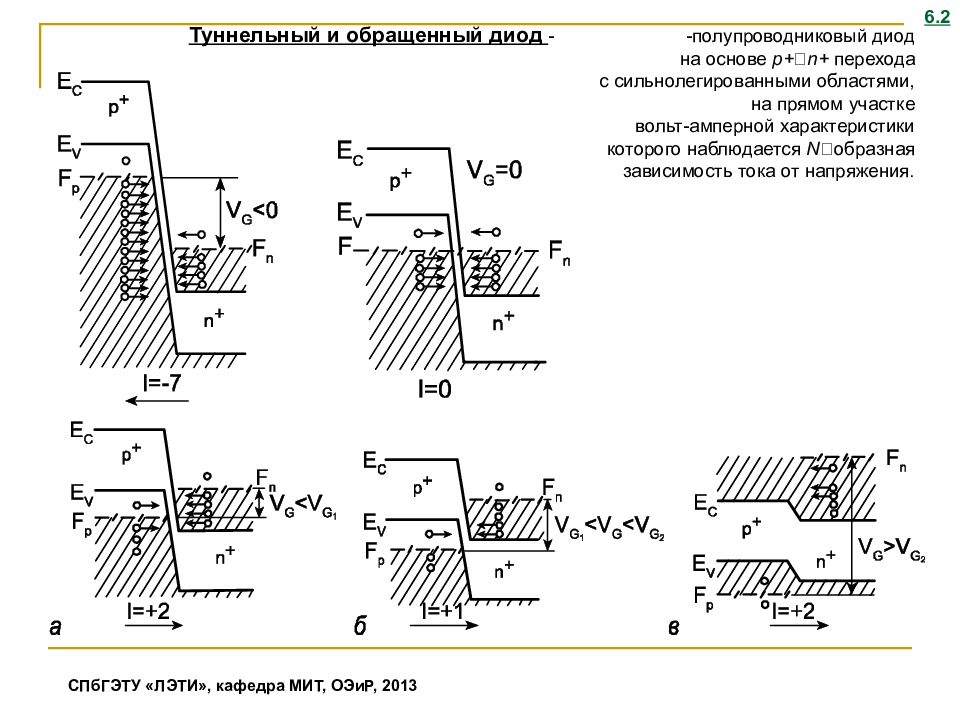

Туннельный и обращенный диод - - полупроводниковый диод на основе p +‑ n + перехода с сильнолегированными областями, на прямом участке вольт-амперной характеристики которого наблюдается N ‑образная зависимость тока от напряжения. 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 23

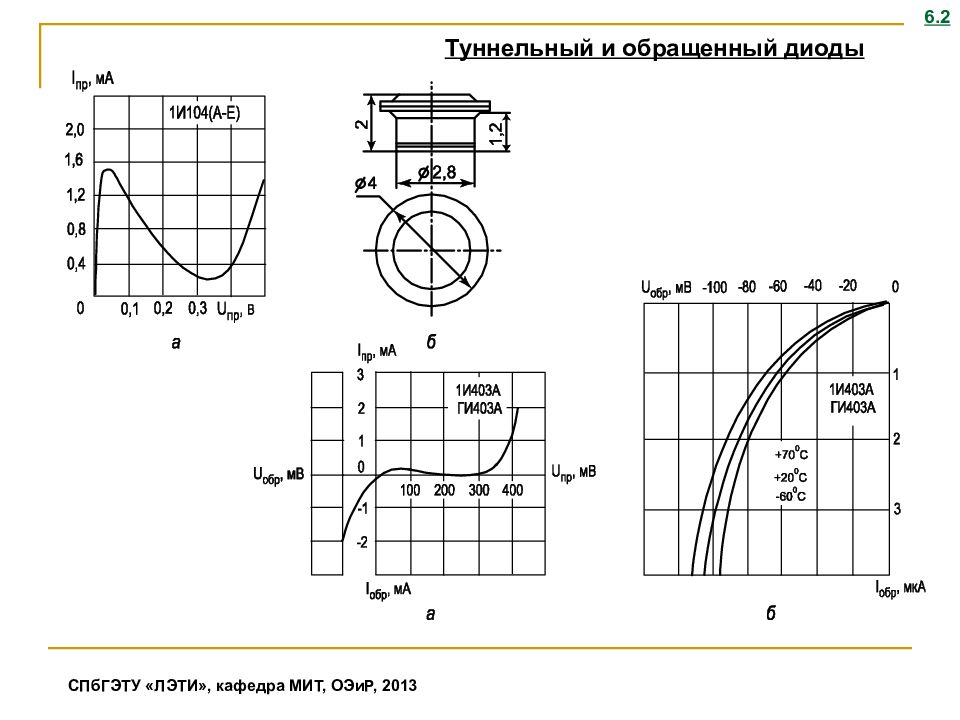

Туннельный и обращенный диоды 6.2 СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 24

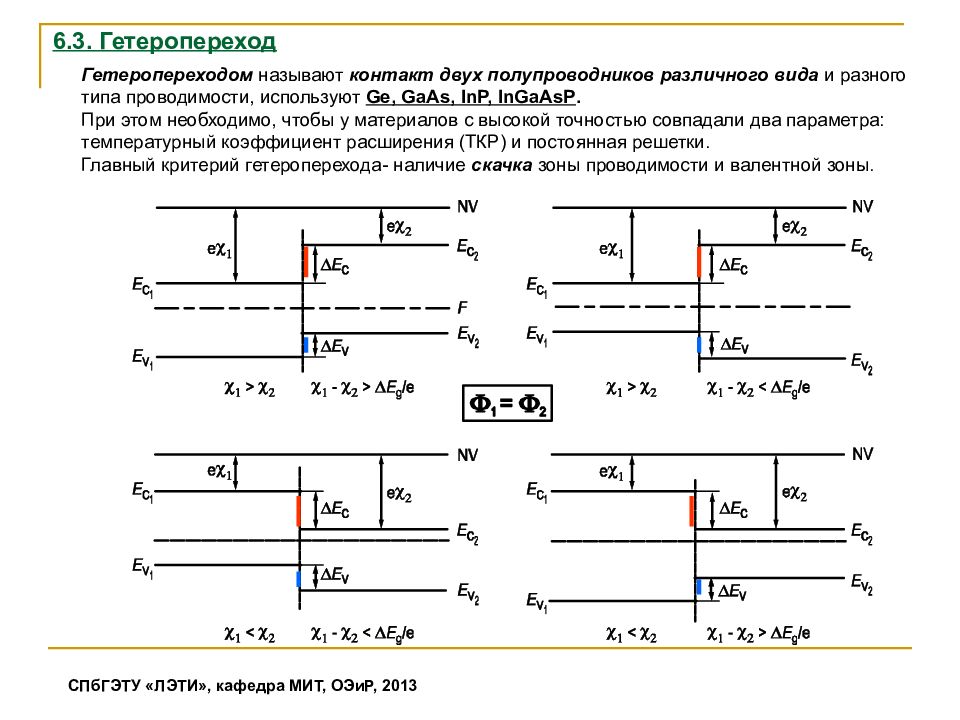

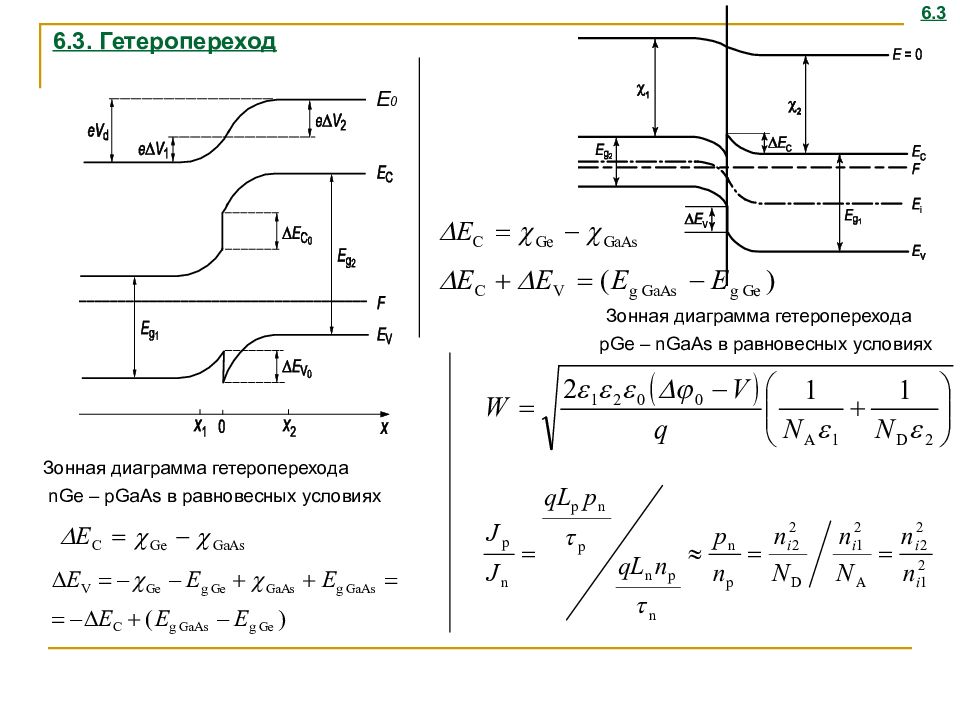

6.3. Гетеропереход Гетеропереходом называют контакт двух полупроводников различного вида и разного типа проводимости, используют Ge, GaAs, InP, InGaAsP. При этом необходимо, чтобы у материалов с высокой точностью совпадали два параметра: температурный коэффициент расширения (ТКР) и постоянная решетки. Главный критерий гетероперехода- наличие скачка зоны проводимости и валентной зоны. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 25

Зонная диаграмма гетероперехода nGe – pGaAs в равновесных условиях E 0 6.3 Зонная диаграмма гетероперехода pGe – nGaAs в равновесных условиях 6.3. Гетеропереход

Слайд 26

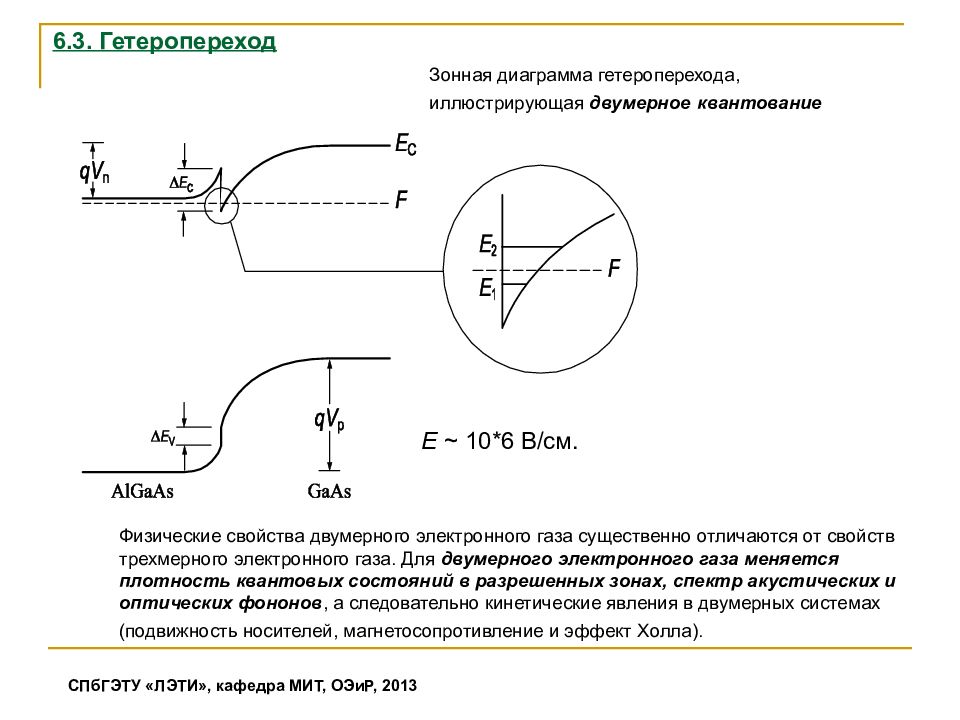

Зонная диаграмма гетероперехода, иллюстрирующая двумерное квантование E ~ 10*6 В/см. 6.3. Гетеропереход Физические свойства двумерного электронного газа существенно отличаются от свойств трехмерного электронного газа. Для двумерного электронного газа меняется плотность квантовых состояний в разрешенных зонах, спектр акустических и оптических фононов, а следовательно кинетические явления в двумерных системах (подвижность носителей, магнетосопротивление и эффект Холла). СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 27

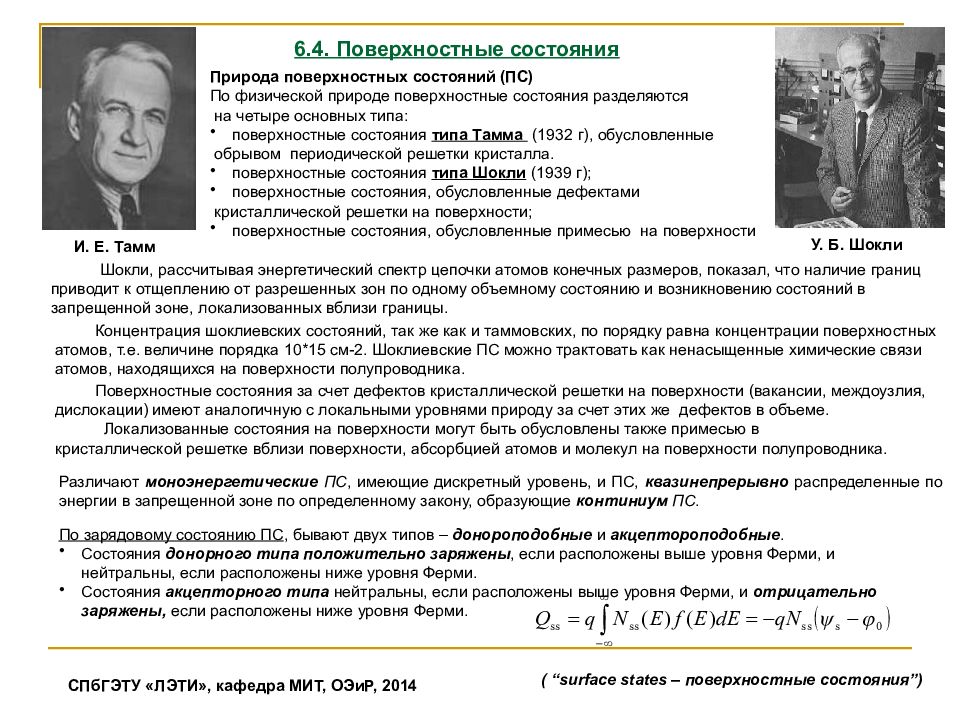

6.4. Поверхностные состояния Природа поверхностных состояний (ПС) По физической природе поверхностные состояния разделяются на четыре основных типа: поверхностные состояния типа Тамма ( 1932 г ), обусловленные обрывом периодической решетки кристалла. поверхностные состояния типа Шокли ( 1939 г ); поверхностные состояния, обусловленные дефектами кристаллической решетки на поверхности; поверхностные состояния, обусловленные примесью на поверхности ( “ surface states – поверхностные состояния”) Различают моноэнергетические ПС, имеющие дискретный уровень, и ПС, квазинепрерывно распределенные по энергии в запрещенной зоне по определенному закону, образующие континиум ПС. Шокли, рассчитывая энергетический спектр цепочки атомов конечных размеров, показал, что наличие границ приводит к отщеплению от разрешенных зон по одному объемному состоянию и возникновению состояний в запрещенной зоне, локализованных вблизи границы. Концентрация шоклиевских состояний, так же как и таммовских, по порядку равна концентрации поверхностных атомов, т.е. величине порядка 10*15 см-2. Шоклиевские ПС можно трактовать как ненасыщенные химические связи атомов, находящихся на поверхности полупроводника. Поверхностные состояния за счет дефектов кристаллической решетки на поверхности (вакансии, междоузлия, дислокации) имеют аналогичную с локальными уровнями природу за счет этих же дефектов в объеме. Локализованные состояния на поверхности могут быть обусловлены также примесью в кристаллической решетке вблизи поверхности, абсорбцией атомов и молекул на поверхности полупроводника. И. Е. Тамм У. Б. Шокли СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 По зарядовому состоянию ПС, бывают двух типов – донороподобные и акцептороподобные. Состояния донорного типа положительно заряжены, если расположены выше уровня Ферми, и нейтральны, если расположены ниже уровня Ферми. Состояния акцепторного типа нейтральны, если расположены выше уровня Ферми, и отрицательно заряжены, если расположены ниже уровня Ферми.

Слайд 28

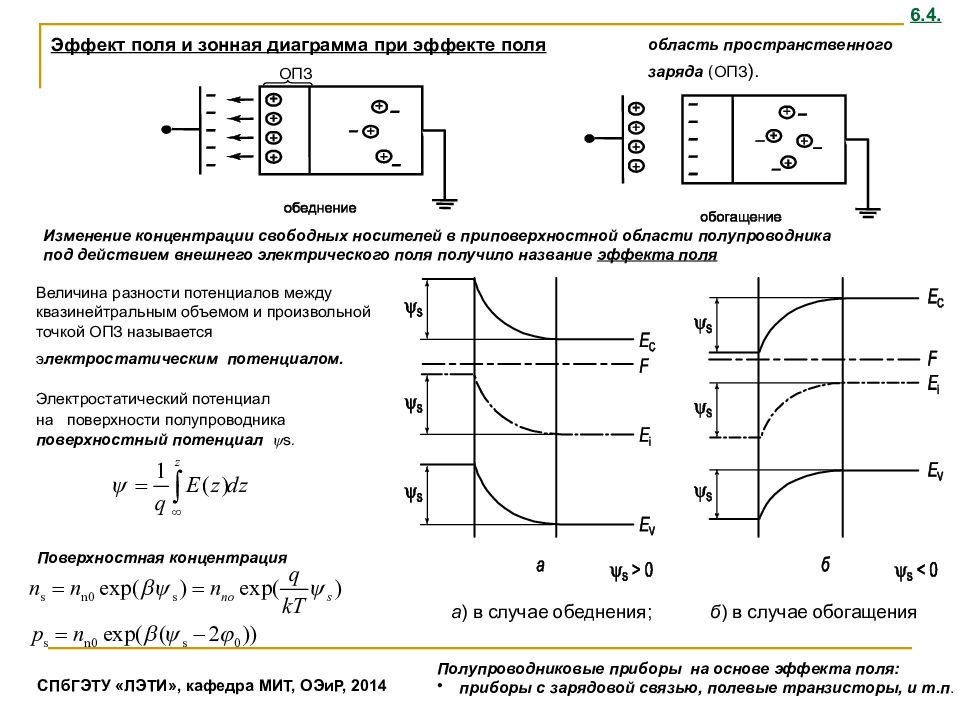

Эффект поля и зонная диаграмма при эффекте поля Изменение концентрации свободных носителей в приповерхностной области полупроводника под действием внешнего электрического поля получило название эффекта поля область пространственного заряда (ОПЗ ). Величина разности потенциалов между квазинейтральным объемом и произвольной точкой ОПЗ называется э лектростатическим потенциалом. Электростатический потенциал на поверхности полупроводника поверхностный потенциал s. а ) в случае обеднения; б ) в случае обогащения Поверхностная концентрация 6.4. Полупроводниковые приборы на основе эффекта поля: приборы с зарядовой связью, полевые транзисторы, и т.п. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 ОПЗ

Слайд 29

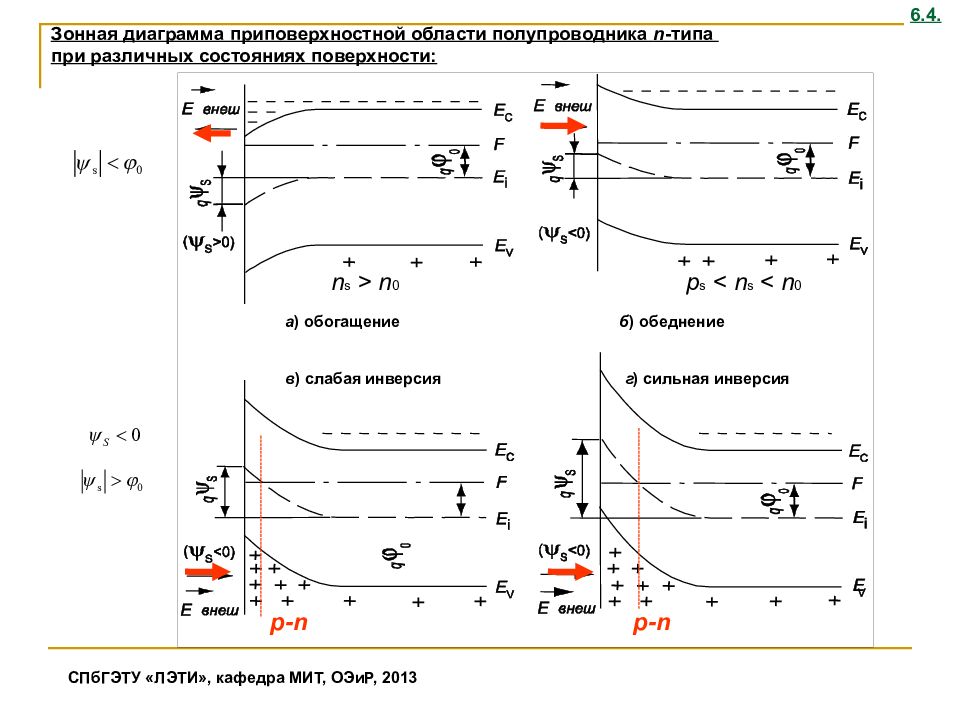

Зонная диаграмма приповерхностной области полупроводника n -типа при различных состояниях поверхности: 6.4. а ) обогащение б ) обеднение в ) слабая инверсия г ) сильная инверсия n s > n 0 p s < n s < n 0 p-n p-n СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 30

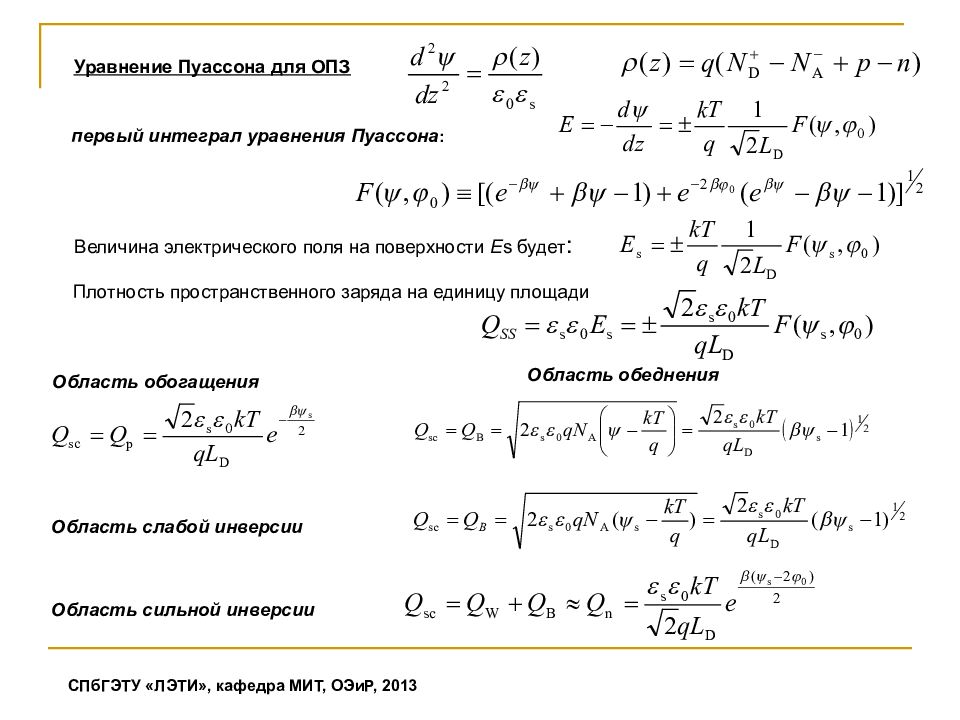

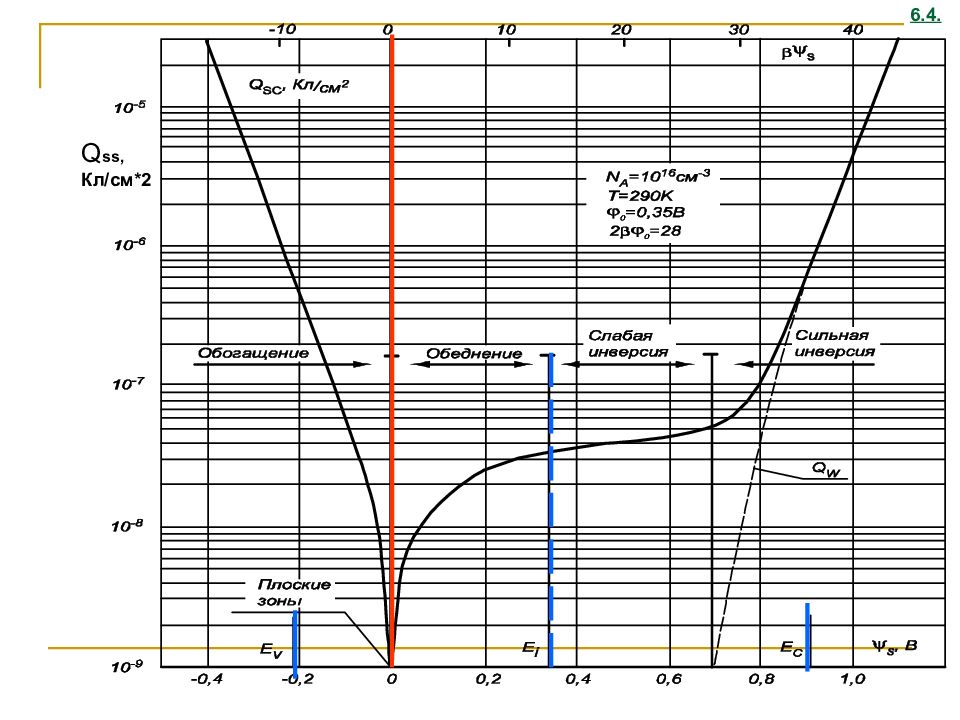

Уравнение Пуассона для ОПЗ Величина электрического поля на поверхности E s будет : первый интеграл уравнения Пуассона : Плотность пространственного заряда на единицу площади Область обогащения Область обеднения Область слабой инверсии Область сильной инверсии СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 32

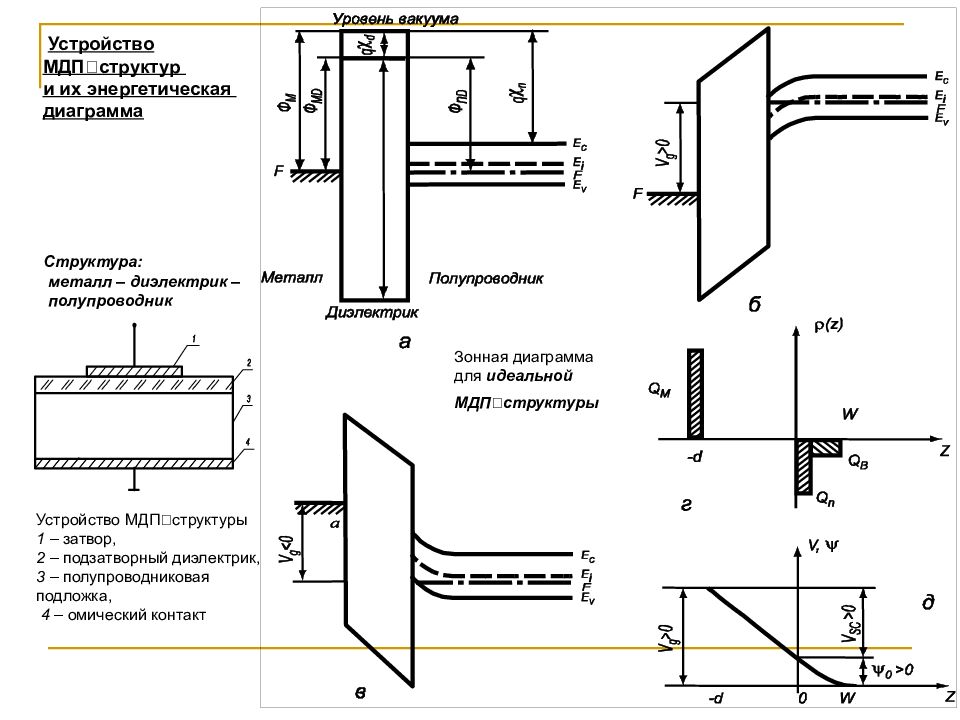

Устройство МДП‑структур и их энергетическая диаграмма Устройство МДП‑структуры 1 – затвор, 2 – подзатворный диэлектрик, 3 – полупроводниковая подложка, 4 – омический контакт Зонная диаграмма для идеальной МДП‑структуры Структура: металл – диэлектрик – полупроводник

Слайд 33

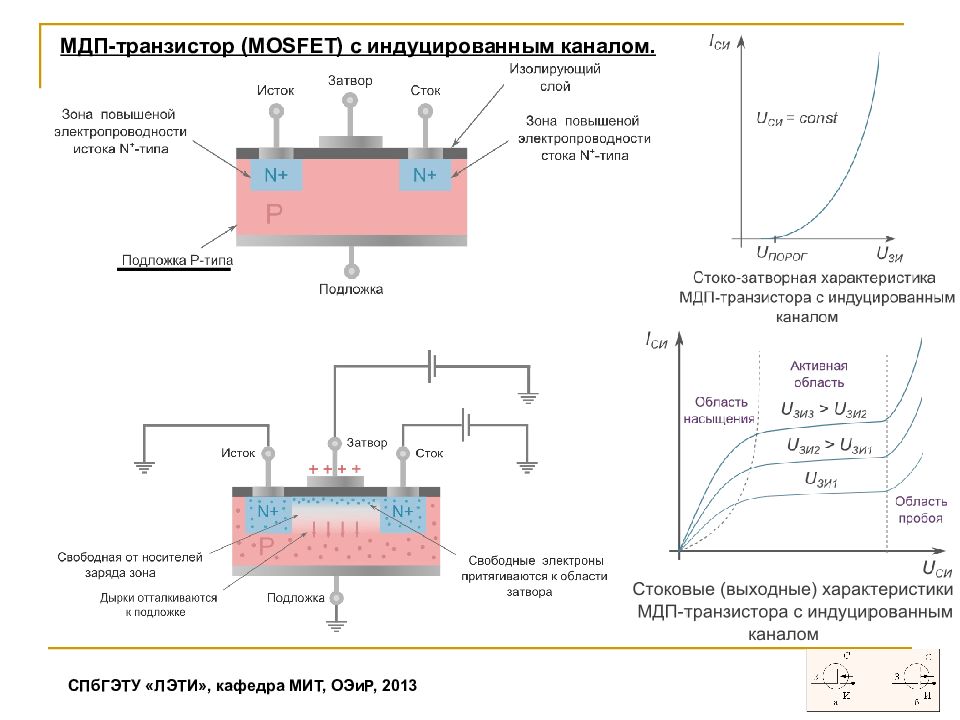

МДП-транзистор (MOSFET) с индуцированным каналом. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2013

Слайд 34

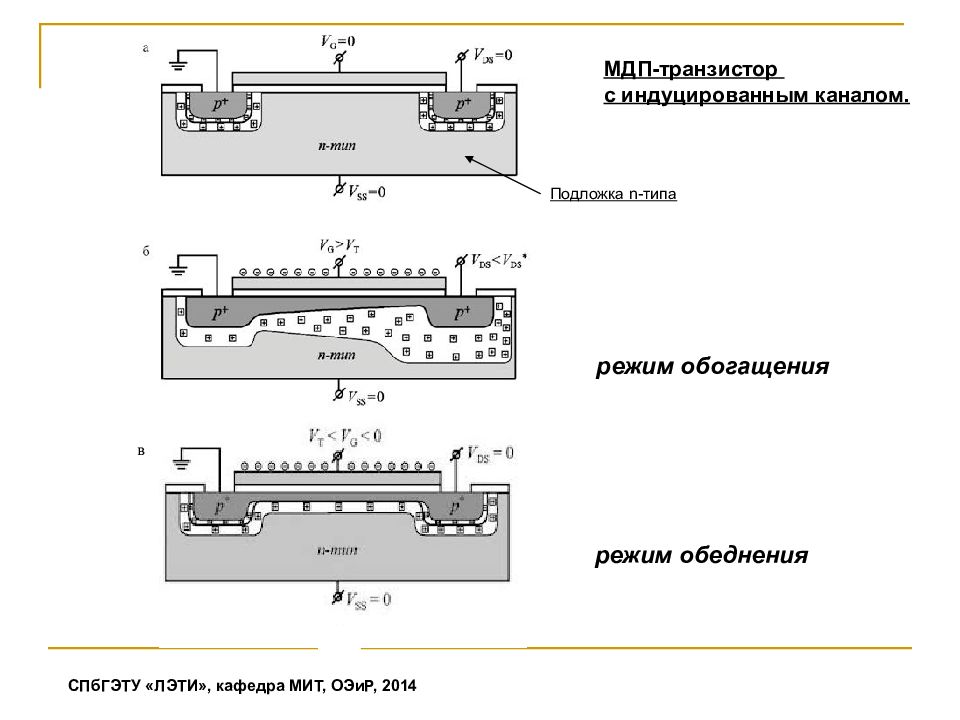

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 режим обеднения режим обогащения МДП-транзистор с индуцированным каналом. Подложка n- типа

Слайд 35

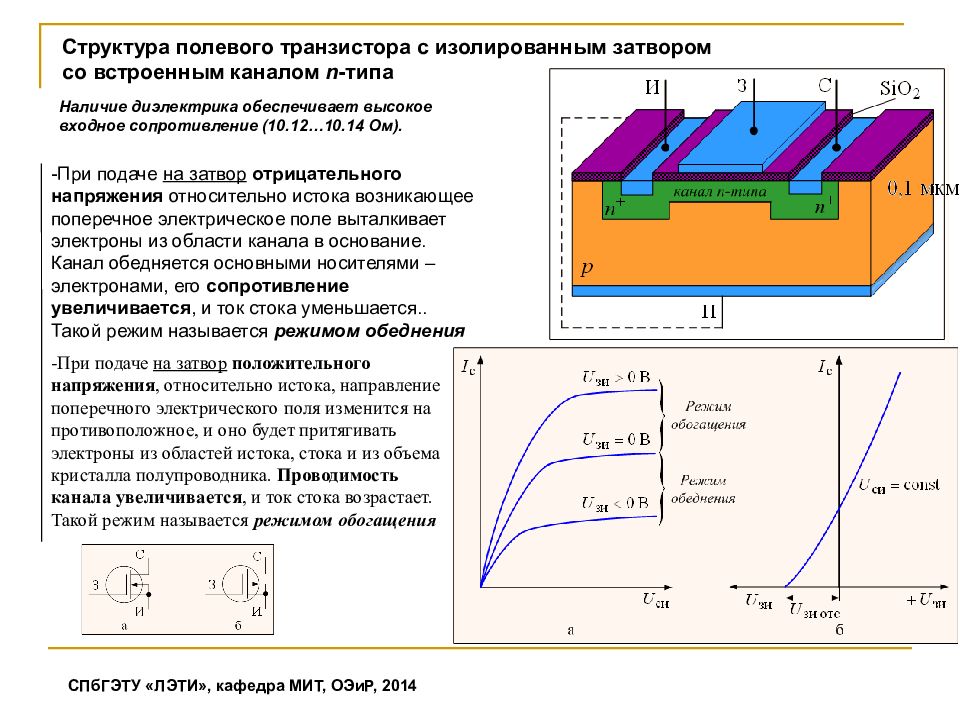

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 Структура полевого транзистора с изолированным затвором со встроенным каналом n -типа -При подаче на затвор отрицательного напряжения относительно истока возникающее поперечное электрическое поле выталкивает электроны из области канала в основание. Канал обедняется основными носителями – электронами, его сопротивление увеличивается, и ток стока уменьшается.. Такой режим называется режимом обеднения -При подаче на затвор положительного напряжения, относительно истока, направление поперечного электрического поля изменится на противоположное, и оно будет притягивать электроны из областей истока, стока и из объема кристалла полупроводника. Проводимость канала увеличивается, и ток стока возрастает. Такой режим называется режимом обогащения Наличие диэлектрика обеспечивает высокое входное сопротивление (10.12…10.14 Ом).

Слайд 36

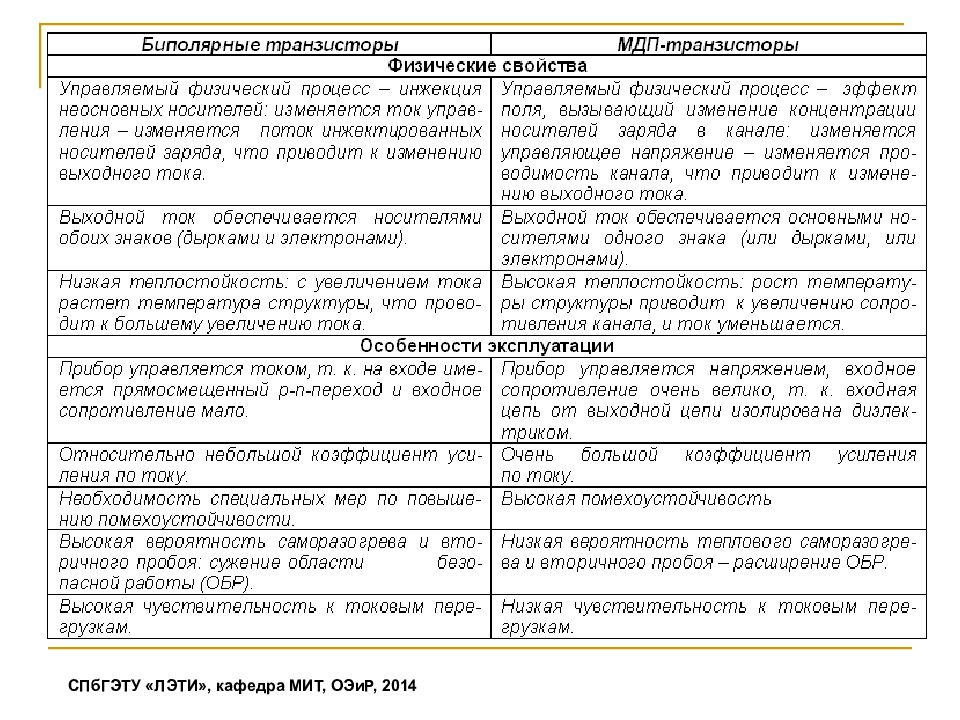

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014 В настоящее время полевые транзисторы вытесняют биполярные в ряде применений. Это связано со следующими преимуществами МДП-транзисторов : Управляющая цепь полевых транзисторов потребляет ничтожную энергию, т. к. входное сопротивление этих приборов очень велико. Как правило, усиление мощности и тока в МДП-транзисторах много больше, чем в биполярных. Управляющая цепь изолирована от выходной цепи, значительно повышаются надежность работы и помехоустойчивость схем на МДП-транзисторах. МДП-транзисторы имеют низкий уровень собственных шумов, что связано с отсутствием инжекции носителей заряда. Полевые транзисторы обладают более высоким быстродействием, т. к. в них нет инерционных процессов накопления и рассасывания носителей заряда. В результате мощные МДП-транзисторы все больше вытесняют биполярные транзисторы там, где требуется высокое быстродействие и повышенная надежность работы. Однако МДП-транзисторы имеют и недостатки. Вследствие высокого сопротивления канала в открытом состоянии МДП-транзисторы имеют большее падение напряжения, чем падение напряжения на насыщенном биполярном транзисторе. МДП-транзисторы имеют существенно меньшее значение предельной температуры структуры, равное 150°C (для биполярных транзисторов 200°C).

Слайд 37

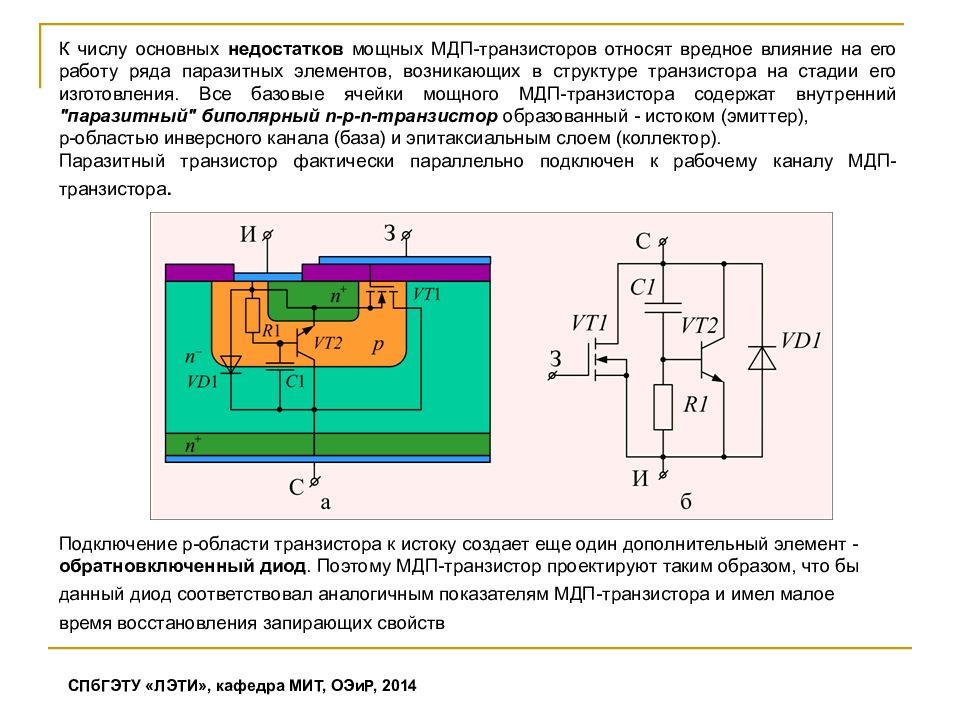

К числу основных недостатков мощных МДП-транзисторов относят вредное влияние на его работу ряда паразитных элементов, возникающих в структуре транзистора на стадии его изготовления. Все базовые ячейки мощного МДП-транзистора содержат внутренний "паразитный" биполярный n-p-n-транзистор образованный - истоком (эмиттер), p-областью инверсного канала (база) и эпитаксиальным слоем (коллектор). Паразитный транзистор фактически параллельно подключен к рабочему каналу МДП-транзистора. Подключение p-области транзистора к истоку создает еще один дополнительный элемент - обратновключенный диод. Поэтому МДП-транзистор проектируют таким образом, что бы данный диод соответствовал аналогичным показателям МДП-транзистора и имел малое время восстановления запирающих свойств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», кафедра МИТ, ОЭиР, 2014