Первый слайд презентации

Тема лекции 4: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА И ОРИЕНТАЦИИ 2019

Слайд 2: Вопросы:

1. Основные понятия спортивного отбора, терминология, методологические основы 2. Медико-биологические критерии на разных этапах отбора

Слайд 3: Первый вопрос:

Основные понятия спортивного отбора, терминология, методологические основы

Слайд 4

Проблемы, связанные с отбором и спортивной ориентацией, занимают видное место в работе тренера со спортсменом. I ) Это связано с необходимостью целенаправленной специализированной подготовки резервов большого спорта. Все большее значение в связи с; 1) растущей конкуренцией в большом спорте, 2) увеличением стоимости подготовки резервов. II) Результаты, полученные при исследованиях спортсменов в ходе отбора, широко используются для эффективного построения и индивидуализации тренировок.

Слайд 5

Правильная спортивная ориентация определяет интерес к занятиям в детском возрасте в плане массовой физической культуры. Разработка системы спортивной ориентации и отбора предполагает знание их теоретических и методологических основ.

Слайд 6

Основные терминологические понятия, связанные с отбором : 1 ) спортивное прогнозирование - сложный процесс познавательной деятельности человека, направлен-ный на научное предвидение перспектив развития ИВС на основе знания объективных законов развития общества; 2) прогнозирование спортивных возможностей организма – научно-организационный процесс, направленный на формирование прогноза спортив-ных способностей детей, основанного на изучении динамики морфологических, функциональных, психологических и других показателей в ходе спортивного совершенствования;

Слайд 7

Основные терминологические понятия, связанные с отбором: 3 ) спортивный отбор - система организационно-методических мероприятий комплексного характера, включающих педагогические, социологические, психологические и медико-биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и способности детей для специализации в ИВС ; 4) спортивная ориентация - система организационно-методических мероприятий, направленных на подбор для индивида вида спорта, в наибольшей мере соответствующего его желаниям и способностям ;

Слайд 8

Основные терминологические понятия, связанные с отбором: 5) спортивная селекция - система мероприятий, предусматривающих периодический отбор ведущих спортсменов на различных этапах спортивного совершенствования. 6) спортивная пригодность – уровень соответствия между индивидом и спорт. деятельностью, взаимного проникновения и стимулирующего воздействия спортивной деятельности на личность и, напротив, личности на спортивную деятельность.

Слайд 9

Медико-биологический раздел спортивного отбора обеспечивает современное и правильное выявление резервных возможностей организма спортсмена путем углубленного изучения: состояния здоровья, морфофункциональных, личностных характеристик, физических качеств, имеющих значение для ИВС.

Слайд 10

Физиологическая основа спортивного отбора - особенности развития функций отдельных органов, систем органов и организма в целом.

Слайд 11

Методологические основы медико-биологического исследования при отборе: 1. знание характера и объема требований, предъявляемых к организму современной системой тренировки в ИВС; 2. наличие "модельных" или эталонных характеристик выдающихся спортсменов в ИВС по медико-биологическим признакам для возрастного периода; 3. использование в комплексе исследований при прогнозировании исходного уровня трудно развиваемых функциональных и физических качеств связи с высокой степенью их генетической обусловленности ;

Слайд 12

Методологические основы медико-биологического исследования при отборе 4. знание степени корреляции между избранным для отбора критерием и уровнем достижений в ИВС; 5. знание закономерностей возрастно-полового развития и сенситивных периодов для избранных в качестве критериев от показателей; 6. учет динамики медико-биологических показателей в годичном и многолетнем циклах тренировки в ИВС, адаптация комплекса врачебно-физиологических исследований к определенному этапу спортивной подготовки.

Слайд 14

Спортивный отбор - многоэтапный многолетний процесс. Этапы отбора решают конкретные задачи соответствующими врачебно-физиологическими методами. I этап - ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР - соответствует начальной спортивной подготовке. Его основная цель — отбор моторно-одаренных детей, выявление их психомоторного статуса. Медико-биологическое обследование включает: 1) проверку состояния здоровья, 2) уровня физического развития, 3) степени физического созревания детей.

Слайд 15

II этап — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОТБОР — соответствует этапу специализации. В зависимости от ИВС продолжается 1-3 года. Его основная задача - определение степени соответствия индивидуальных данных спортсмена требованиям, которые будут предъявлены к ним на этапе спортивного совершенствования. С этой целью проводится: 1) оценка степени приближения к эталону по особенностям телосложения, 2) основным показателям работоспособности в ИВС, 3) уровню физического р азвития, 4) типа нервной системы, 5) психологическим особенностям 6) личностным качествам.

Слайд 16

На II этапе также информативны: 7) темпы прироста показателей работоспособности, 8) темпы прироста физических качеств при рациональных тренировках, 9 ) степень напряженности физиологических систем организма при адаптации к тренировочным нагрузкам. 10) В необходимых случаях проводится половой контроль на соответствие генетического пола паспортному.

Слайд 17

III этап — ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ ОТБОР — соответствует спортивному совершенствованию, продолжается 1—2 года. Основные цели: прогнозирование, окончательное определение индивидуальной спортивной специализации (стиль, дистанция). Для этого необходимо оценить: абсолютный уровень развития физических качеств, абсолютный уровень резервных возможностей организма подростка и юноши, степень их соответствия "эталонным" показателям ведущих спортсменов в ИВС.

Слайд 18

4) выявить, в какой мере оправдался прогноз II этапа отбора при достижении спортсменом биологической зрелости, преодолевшим сложности предпубертатного и пубертатного периодов; 5) большое значение приобретают методы оценки личностных качеств; 6) устойчивости к значительным физическим и эмоциональным напряжениям. 7) В циклических видах спорта важен анализ прироста специальной выносливости на основе характеристик аэробной и анаэробной производительности. 8) В ациклических видах спорта необходимо проверить степень совершенствования координационных, технических и других специальных качеств для ИВС.

Слайд 19

IV этап — ЗАВЕРШАЮЩИЙ (ОЛИМПИЙСКИЙ) отбор - соответствует формированию сборных команд. Основная цель: оценка степени подготовленности организма спортсмена к высоким спортивным достижениям, способность эффективного их проявления в условиях стресса. В связи с этим необходима оценка биологической и психологической надежности спортсмена.

Слайд 20

Сроки проведения этапов отбора устанавливают ориентировочно, учитывая; особенности ИВС, организацию, где проходит специализация, возрастной период спортсмена.

Слайд 21

Сроки этапов для большинства «наземных» циклических видов спорта: I этап – 10—12 лет (начальный этап спортивной подготовки, направленный на разностороннее физическое развитие). Поэтому наиболее информативны показатели прироста и абсолютный уровень МПК, величина роста ребенка. II этап – 13-15 лет (этап специализированной подготовки в циклических видах спорта). III взрослый разряд.

Слайд 22

Сроки этапов для большинства «наземных» циклических видов спорта: III этап- 16-17 лет (этап спортивного совершенст-вования или углубленной специализированной тренировки). Наиболее информативны тесты на развитие специальной выносливости (скоростно-силовой), анаэробного плана I – II разряды, отбор в сборные юношей и юниоров. IV этап – 18-20 лет – кмс, мс, отбор в сборные команды. Этап высшего спорт.мастерства.

Слайд 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Спортивный отбор и ориентация как многолетний этапный процесс - важнейший раздел работы тренера. Эффективность отбора может существенно возрасти, если тренер - селекционер располагает точными ориентирами и критериями для выбора моторно-одаренных детей. Проблема отбора комплексна. Она интегрирует знания, умения и навыки, полученные студентом по дисциплинам курсов теории спорта, педагогики, психологии, анатомии, спортивной морфологии, физиологии, избранного вида спорта.

Слайд 24

Человек в своей деятельности многогранен, его способности зависят от огромного количества факторов. В силу своих анатомических, физиологических и психологических особенностей человек лучше приспосабливается к определенному виду деятельности. В связи с этим оценка и прогнозирование индивидуальных способностей на разных этапах спортивного совершенствования должны включать теоретические и практические медико-биологические аспекты. Изложение сущности некоторых из них и составляет основы этого раздела нашей дисциплины.

Слайд 25

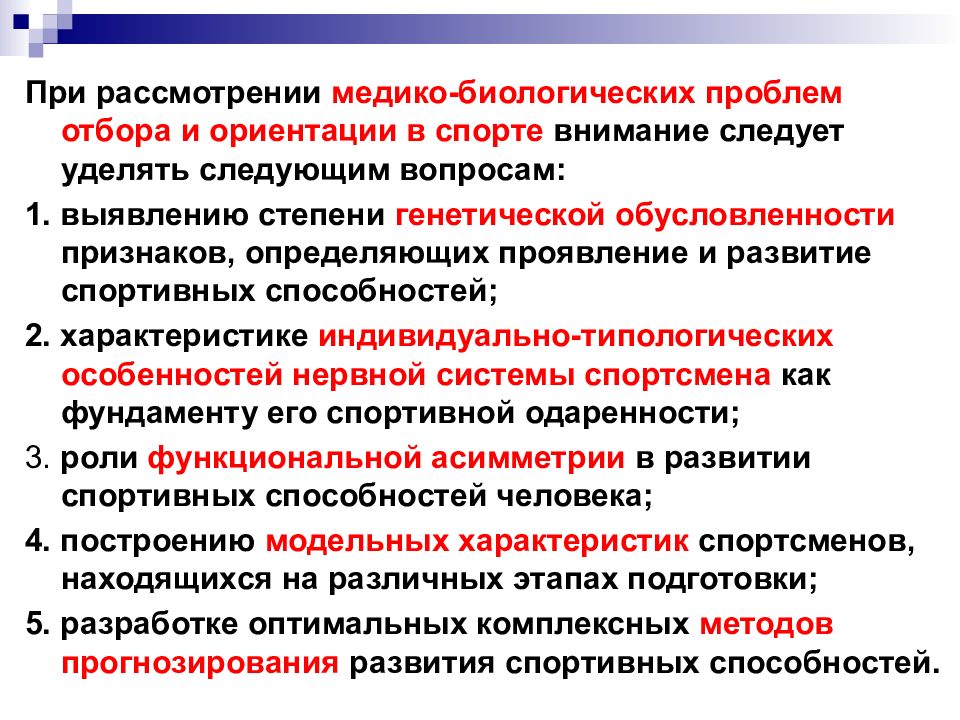

При рассмотрении медико-биологических проблем отбора и ориентации в спорте внимание следует уделять следующим вопросам: 1. выявлению степени генетической обусловленности признаков, определяющих проявление и развитие спортивных способностей; 2. характеристике индивидуально-типологических особенностей нервной системы спортсмена как фундаменту его спортивной одаренности; 3. роли функциональной асимметрии в развитии спортивных способностей человека; 4. построению модельных характеристик спортсменов, находящихся на различных этапах подготовки; 5. разработке оптимальных комплексных методов прогнозирования развития спортивных способностей.

Слайд 28

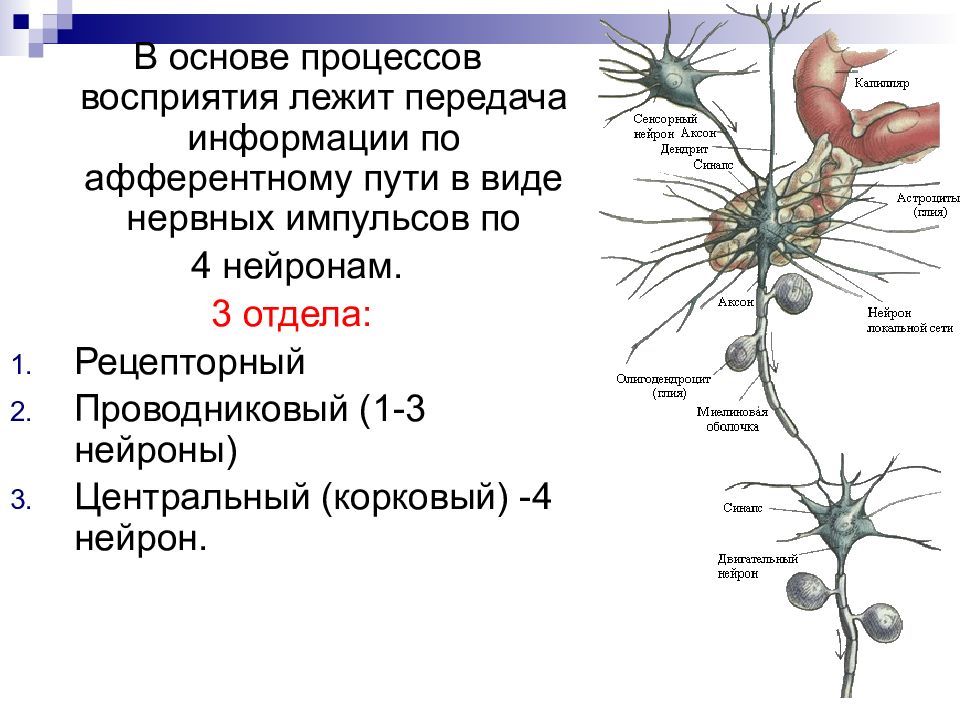

В основе процессов восприятия лежит передача информации по афферентному пути в виде нервных импульсов по 4 нейронам. 3 отдела: Рецепторный Проводниковый (1-3 нейроны) Центральный (корковый) -4 нейрон.

Слайд 30

Восприятие пространства — образное отражение пространственных характеристик окружающего мира: восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения. Особенное участие принимают зрительный, двигательный, кожный и вестибулярный анализаторы. В основе - измерения расстояний и углов в окружающем пространстве, осуществляемые активными движениями при контроле органами внешних чувств.

Слайд 31

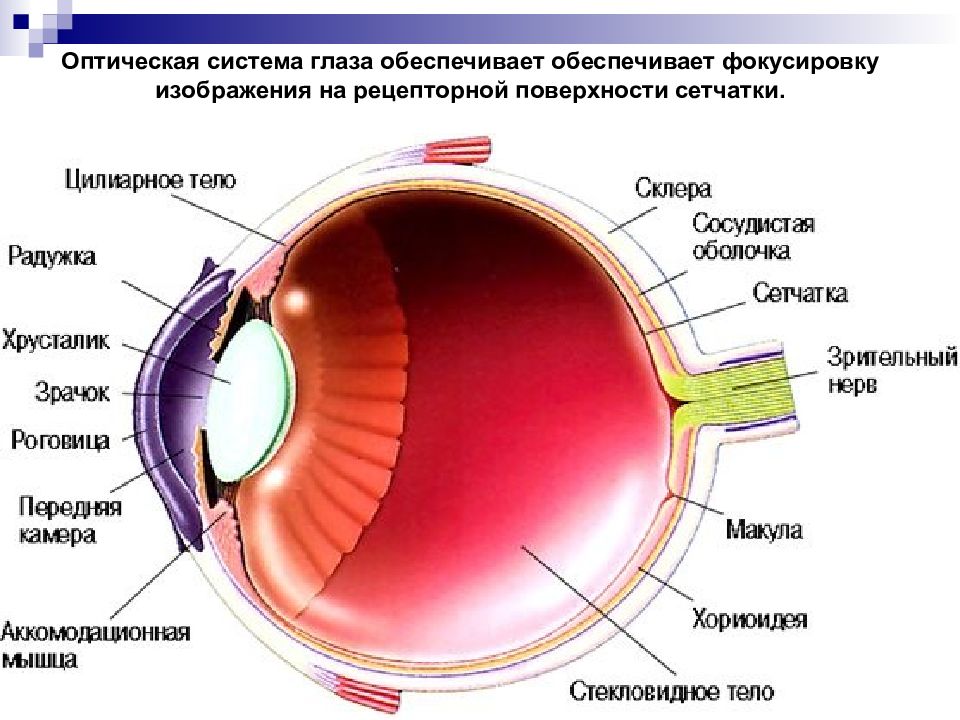

Оптическая система глаза обеспечивает обеспечивает фокусировку изображения на рецепторной поверхности сетчатки.

Слайд 32

Бинокулярное зрение – участие глаз в формировании зрительного образа –за счет объединения двух монокулярных изображений объектов. Это усиливает впечатление пространственной глубины. Различимое глазом пространство называется полем зрения. Наиболее точно определяется расстояние предмета от глаза и его величина при зрении обоими глазами.

Слайд 33

Корковый центр – в затылочной доле. Две системы коркового анализа: 1. место предмета в пространстве. 2. признаки предмета.

Слайд 34

Различают восприятие: 1.формы предметов (зрительное, тактильное, кинестетическое), 2. величины предметов (аккомодация и конвергенция), 3. глубины и удаленности предметов (бинокулярное зрение), 4. направления, в котором находятся объекты по отношению к другим объектам или наблюдателю (зрительное).

Слайд 35: Иллюзии

Всегда ли восприятие дает нам адекватное отражение предметов объективного мира? Описаны иллюзии - многочисленные факты и условия ошибок в восприятии, главным образом зрительные иллюзии.

Слайд 37

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ – одна из форм восприятия - отражение таких характеристик явлений окружающей действительности, как: 1) длительность, 2) скорость протекания, 3) последовательность.

Слайд 38

Повторим!!! Идут часы, и мы идем, И в этом наша суть, И каждый с временем вдвоем: Проходит весь свой путь. А. Дольский

Слайд 39

Хронобиология изучает закономерности осуществления процессов жизнедеятельности во времени.

Слайд 40

Три формы отражения времени : Биологические часы (в том числе циркадианные ритмы). Эта форма отражения времени наблюдается на всех ступенях эволюциионной лестницы, даже на уровне клетки. Отсчет коротких интервалов времени (от долей секунды до нескольких минут). Эта форма становится возможной с появлением нервной системы. Восприятие последовательности временных событий. Данная форма отражения времени возможно только у человека.

Слайд 41

С портивная хронобиология изучает закономерности осуществления процессов жизнедеятельности организма во времени при занятиях физической культурой и спортом.

Слайд 42

Различия в представлении о восприятии времени и оценке временных интервалов у спортсменов, специализирующихся в разных видах спорта Длительность индивидуальной минуты в видах спорта: 1) где спортсмен планирует свои действия во времени (художественная гимнастика, акробатика), равна 59с., 2) где спортсмен полностью планирует свое время (стрельба, тяжелая атлетика) - 59,7 с., 3) где спортсмен не может планировать свои действия – 60,51 с. 4) виды спорта, где действия спортсмена частично регламентированы (плавание, легкая атлетика), – 61,75 с.

Слайд 43

Анализ особенностей интуитивного восприятия времени юношами и девушками, занимающимися спортом по стандартным факторам восприятия времени. Для реализации этой цели нами использован тест полярного профиля времени, построенный аналогично тесту семантического дифференциала (Ch. E. Osgood et al., 1957). Тест полярного профиля времени позволяет выделить пять факторов (эмоциональность, активность, величину, структурность и ощущаемость). Обследуемый заполняет бланк, содержащий 25 полярных определений, позволяющих дать оценку прошлому, настоящему и будущему времени, отмечая специальным знаком для каждого времени то значение шкалы, которое соответствует его интуитивному представлению о времени. Цифра 1 на шкале обозначает слабую выраженность, а 3 - наиболее сильную.

Слайд 44

У спортсменов разных специализаций и у лиц, не занимающихся спортом, наибольшие величины стандартных факторов времени: «эмоциональность» были у легкоатлетов, «активность» – у дельтапланеристов, «величина» - у специализирующихся в стрельбе и спортиграх, «ощущаемость» – шахматы, стрельба и легкая атлетика, «структурность» – единоборства и спортигры. В целом величина факторов «эмоциональ-ность» и «величина» были выше у не занимаю-щихся спортом, а «активность», «ощущаемость» и «структурность» – у спортсменов..

Слайд 45

Использование анаэробных механиз-мов энергообеспечения на занятиях физкультурой улучшает возможности дифференцированного восприятия времени. Снижение уровня двигательной активности или полное прекращение занятий физкультурой, после бывших ранее значительных физических нагрузок, приводит к значительному ухудшению дифференциации представлений о восприятии времени, особенно при анаэробном механизме энергообеспечения, по сравнению со смешанным и аэробным механизмами.

Слайд 46

Левши (по сравнению с правшами) лучше больше дифференцируют свои представления о времени за счет более высоких оценок стандартного фактора «ощущаемость» в настоящем и будущем времени, «эмоциональность» - в настоящем. Правши по сравнению с амбидекстрами дают более высокие оценки факторов «структурность» в настоящем и будущем.

Слайд 47

У лиц, занимающихся разными видами спорта, отмечаются различия в интуитивном восприятии свойств времени, которые могут быть врожденными или развиваться под влиянием занятий определенным видом спорта.

Слайд 48

Подростки-спортсмены отличаются от не занимающихся спортом более выраженными и дифференцированными представлениями о восприятии времени. Представления подростков - спортсменов о восприятии времени более выражены у подростков, развивающих выносливость, но более дифференцированы - при развитии силы. Напротив, при развитии силы в юношеском возрасте, наблюдаются менее дифференцированные представления о восприятии времени по сравнению с развитием выносливости. В целом, у юношей, по сравнению с подростками, представления о восприятии времени более дифференцированы.

Слайд 49

После прекращения спортивной тренировки на выносливость представления о восприятии времени становятся менее выраженными и дифференцированными. Повышение объема тренировочной нагрузки у лыжников более 23 км за 1 тренировочное занятие даже ухудшает способность воспринимать и дифференцировать время.

Слайд 50

Таким образом, понятия пространства и времени относятся к важнейшим понятиям науки. Оптимальная регуляция деятельности, в том числе и спортивной, может быть достигнута только через ее единую пространственно-временную организацию. Разным представителям спорта присущи особенности психофизиологических характеристик. Физиологические особенности пространственно-временного восприятия является одним из главных факторов, определяющих успешность спортивной деятельности (Ю.В. Корягина, 2008б).

Слайд 51

Время является одним из основных параметров, определяющих формирование спортивного стереотипа (К.Д. Чермит, Е.К. Аганянц, 2006). Аутохронометрия занимает важное место и обладает определенной специфической ролью в физиологических процессах, необходимой для любого вида деятельности и, особенно, спортивной. Внутренняя хронометрия определяет готовность атлетов к нагрузке, т.е. является важнейшим фактором адаптации. Аутохронометрические способности изменяются под воздействием режима и интенсивности двигательной активности и влияют на согласование соматических функций с вегетативным компонентом, что в совокупности обеспечивает высокую результативность спортивной деятельности (Ю.В. Корягина, 2008б).

Последний слайд презентации: Тема лекции 4: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА И ОРИЕНТАЦИИ 2019

Время выполнения технических действий в пространстве является одним из основных показателей мастерства спортсмена. К спортсменам с наиболее развитыми интуитивными представлениями о структуре и свойствах времени относятся боксеры, тяжелоатлеты, пловцы, велосипедисты и конькобежцы. Менее развиты представления о структуре и свойствах времени у лиц, не занимающихся спортом (Ю.В. Корягина, 2008б). У представителей ситуационных видов спорта - наиболее совершенные механизмы восприятия пространственно-временных параметров в отличие от представителей циклических видов спорта.