Первый слайд презентации: Топография верхней и нижней конечности; основные виды оперативных вмешательств

к.м.н., доцент Маркауцан Павел Викторович http://professor.bsmu.by/

Слайд 2: Верхняя конечность (области)

1. Надплечье (плечевой пояс): -подключичная -лопаточная -подмышечная -дельтовидная. 2. Плечо. 3. Локтевая. 4. Предплечье. 5. Запястье. 6. Кисть.

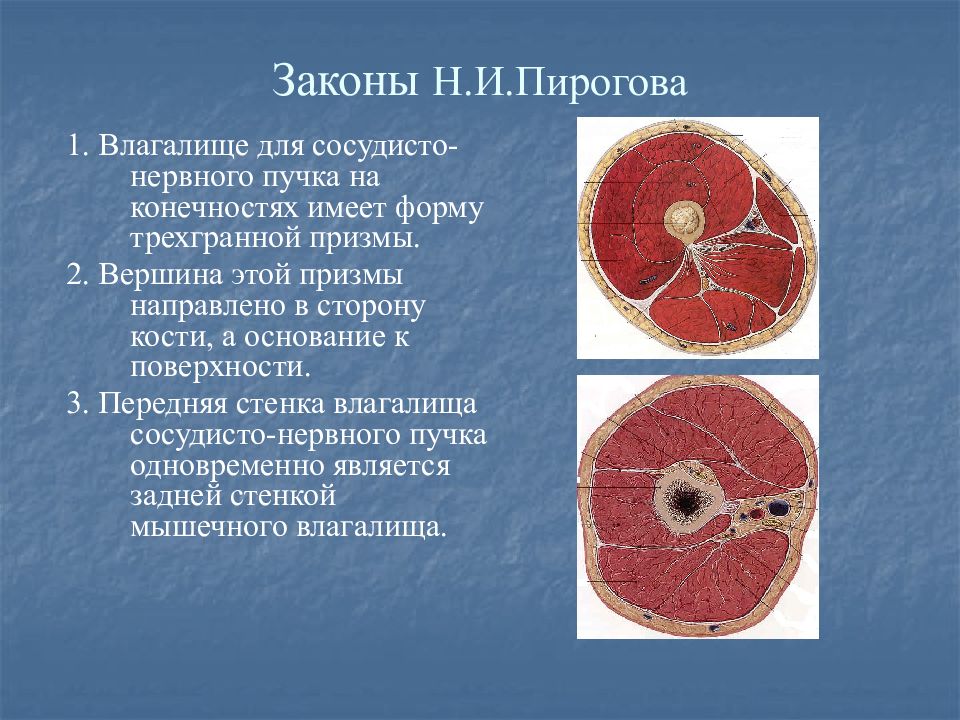

Слайд 3: Законы Н.И.Пирогова

1. Влагалище для сосудисто-нервного пучка на конечностях имеет форму трехгранной призмы. 2. Вершина этой призмы направлено в сторону кости, а основание к поверхности. 3. Передняя стенка влагалища сосудисто-нервного пучка одновременно является задней стенкой мышечного влагалища.

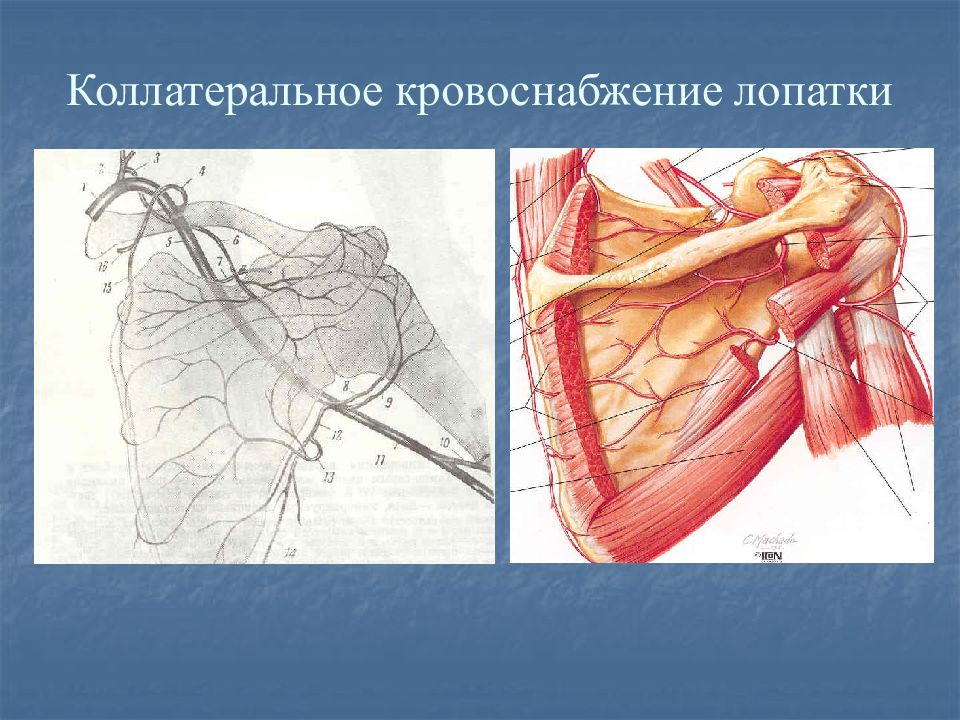

Слайд 4: Коллатеральное кровоснабжение лопатки

Надлопаточная артерия (щитошейный ствол) Поперечная артерия шеи (подключичная артерия) Артерия, огибающая лопатку (подлопаточная артерия) Наложение зажима: ниже щитошейного ствола, но выше подлопаточной артерии.

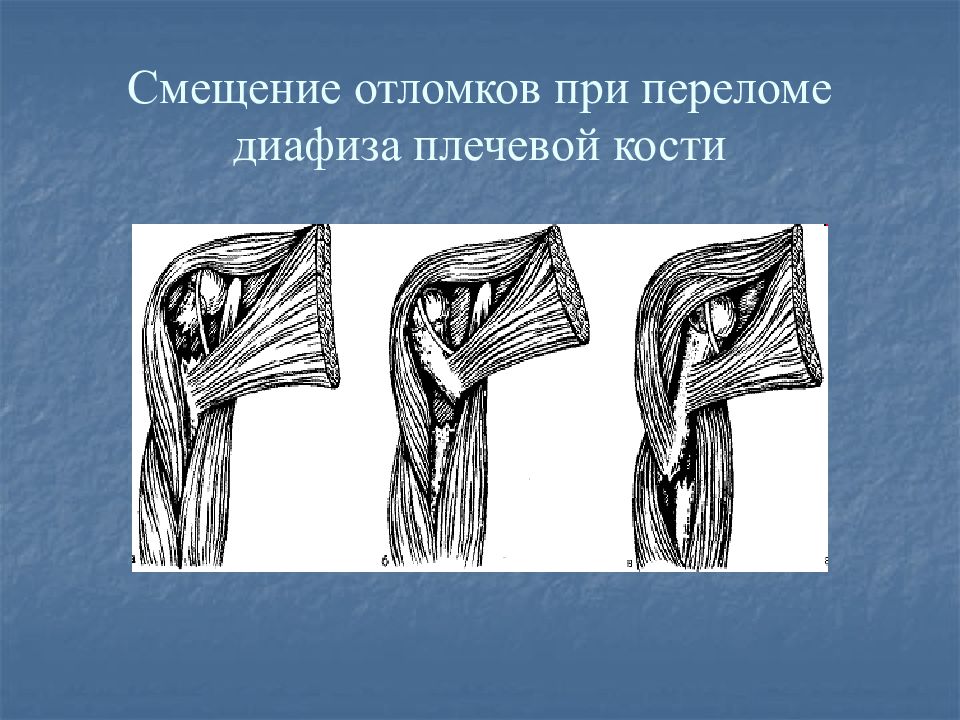

При переломах ниже хирургической шейки, над местом прикрепления большой грудной мышцы, центральный отломок под действием тяги надостной мышцы находится в положении отведения, дистальный отломок под действием тяги большой грудной мышцы смещается кверху и кнутри. При переломе ниже места прикрепления большой грудной мышцы, но выше дельтовидной бугристости центральный отломок находится в положении приведения (тягой большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины), а периферический - действием дельтовидной мышцы смещен кнаружи, а двуглавой и трехглавой мышцами плеча и клювовидно-плечевой - подтянут кверху. При ниже места прикрепления дельтовидной мышцы центральный отломок отведен (сокращением дельтовидной мышцы), а периферический - тягой двуглавой и трехглавой мышц плеча смещается по длине вверх кнутри и кпереди.

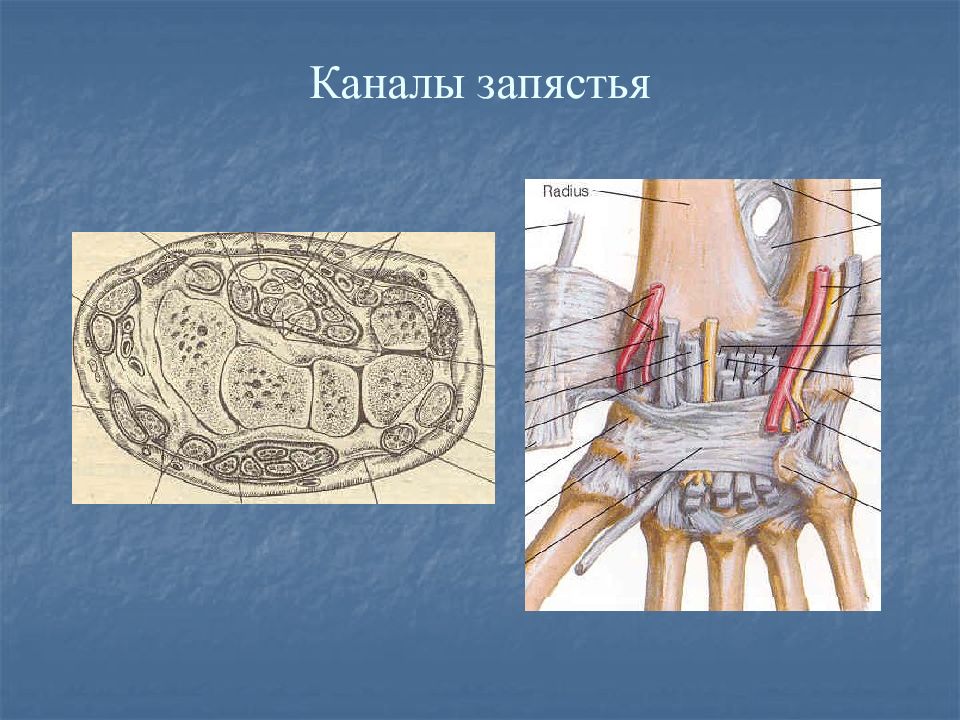

Слайд 8: Каналы запястья

На передней поверхности три канала: C analis carpi (между двумя листками удерживателя сгибателей) – а) в лучевом мешке сухожилие длинного сгибателя большого пальца, б) срединный нерв, в) в локтевом мешке 8 сухожилий сгибателей пальцев (поверхностного и глубокого). C analis carpi radialis (между вырезкой на os trapezium и глубоким листком удерживателя сгибателей) – лучевой сгибатель запястья. C analis carpi ulnaris ( между дупликатурой поверхностного листка удерживателя сгибателей у гороховидной кости ) – локтевая артерия, вена и нерв.

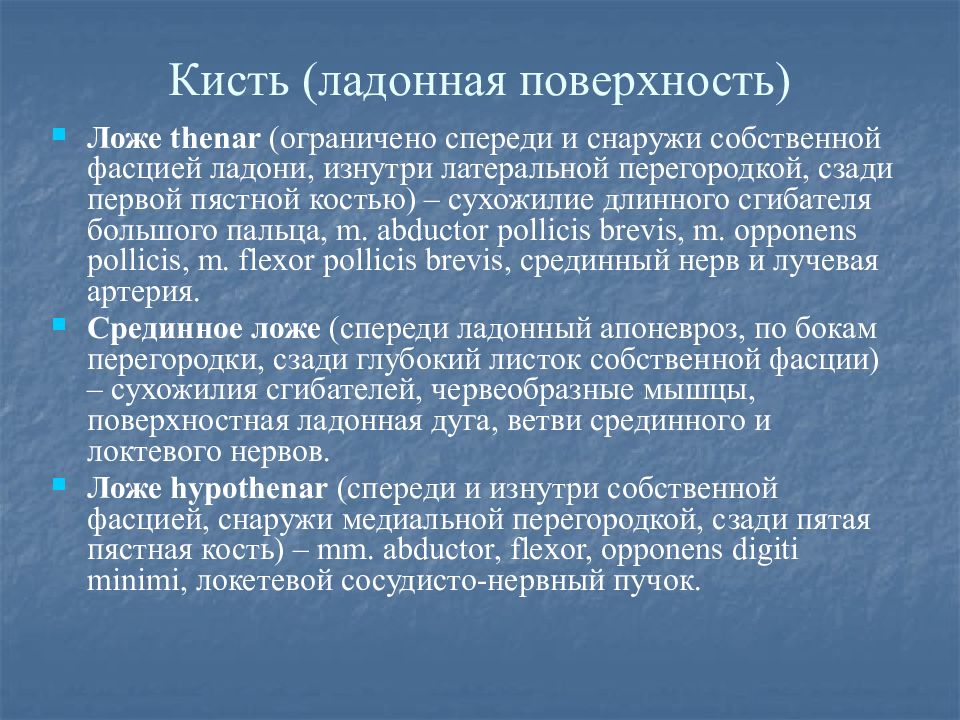

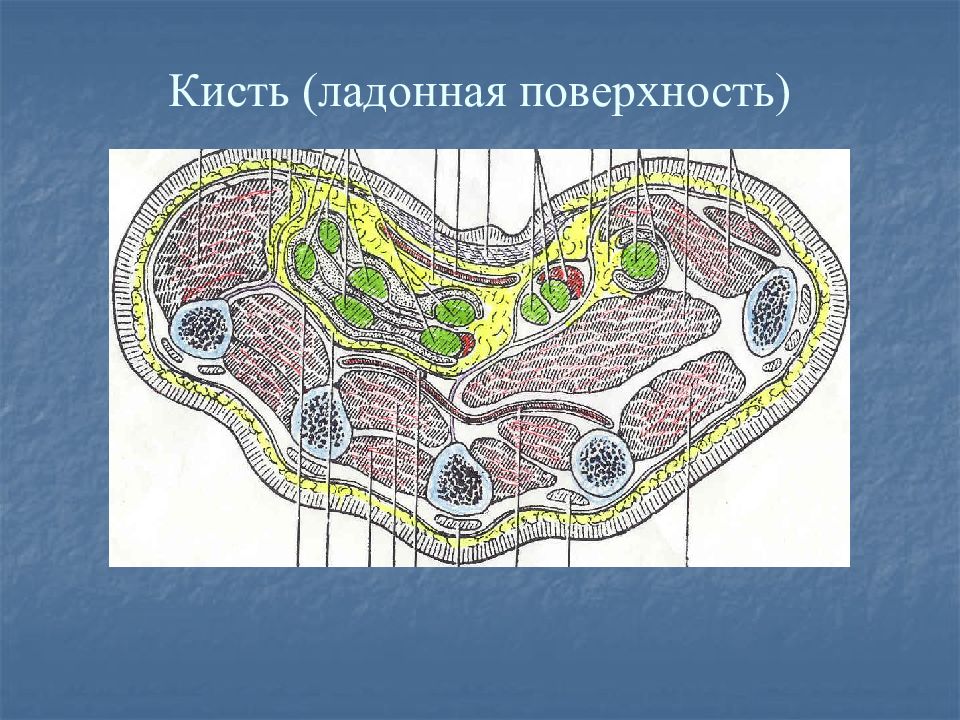

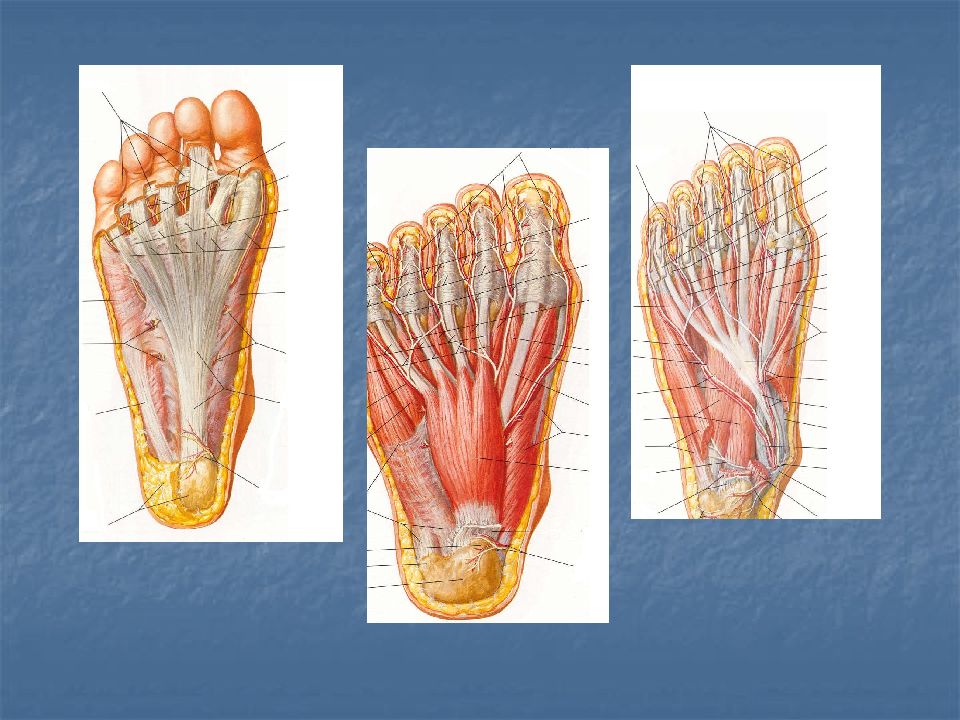

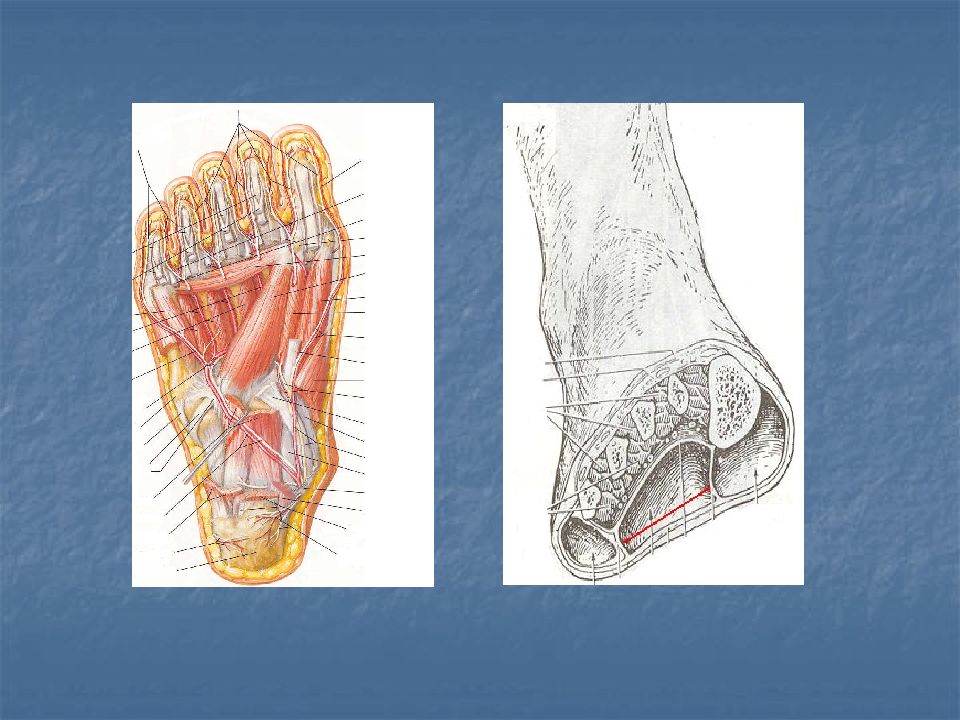

Слайд 11: Кисть (ладонная поверхность)

Ложе thenar (ограничено спереди и снаружи собственной фасцией ладони, изнутри латеральной перегородкой, сзади первой пястной костью) – сухожилие длинного сгибателя большого пальца, m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis, срединный нерв и лучевая артерия. Срединное ложе (спереди ладонный апоневроз, по бокам перегородки, сзади глубокий листок собственной фасции) – сухожилия сгибателей, червеобразные мышцы, поверхностная ладонная дуга, ветви срединного и локтевого нервов. Ложе hypothenar (спереди и изнутри собственной фасцией, снаружи медиальной перегородкой, сзади пятая пястная кость) – mm. abductor, flexor, opponens digiti minimi, локетевой сосудисто-нервный пучок.

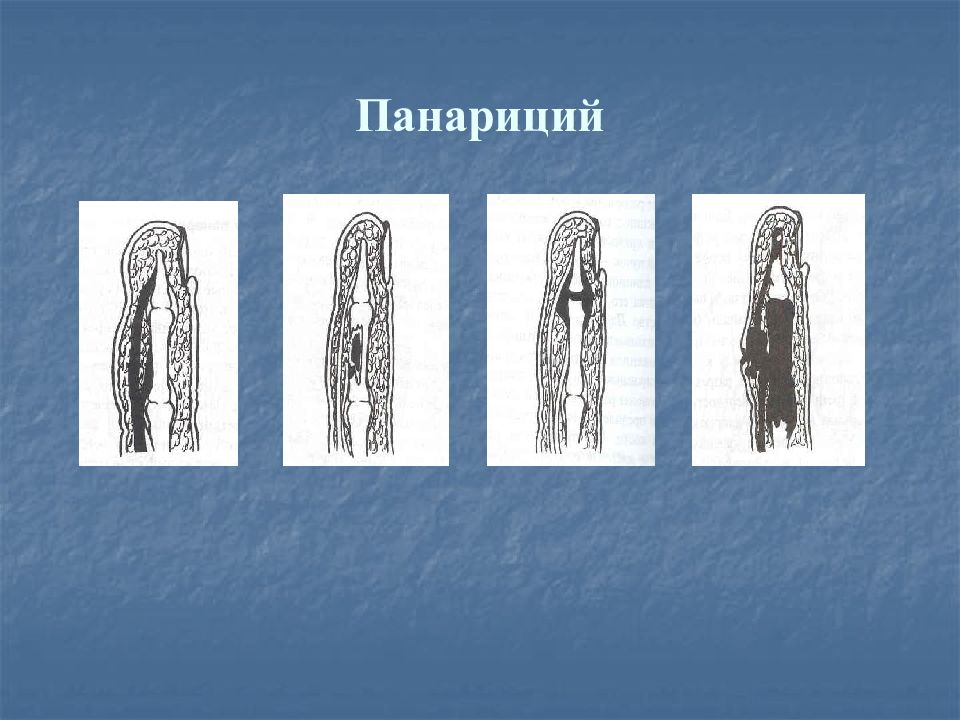

Слайд 13: Панариций

Панариций – воспаление тканей пальца. Классификация: кожный, подкожный (подногтевой, паронихий), сухожильный, костный (суставной), пандактилит.

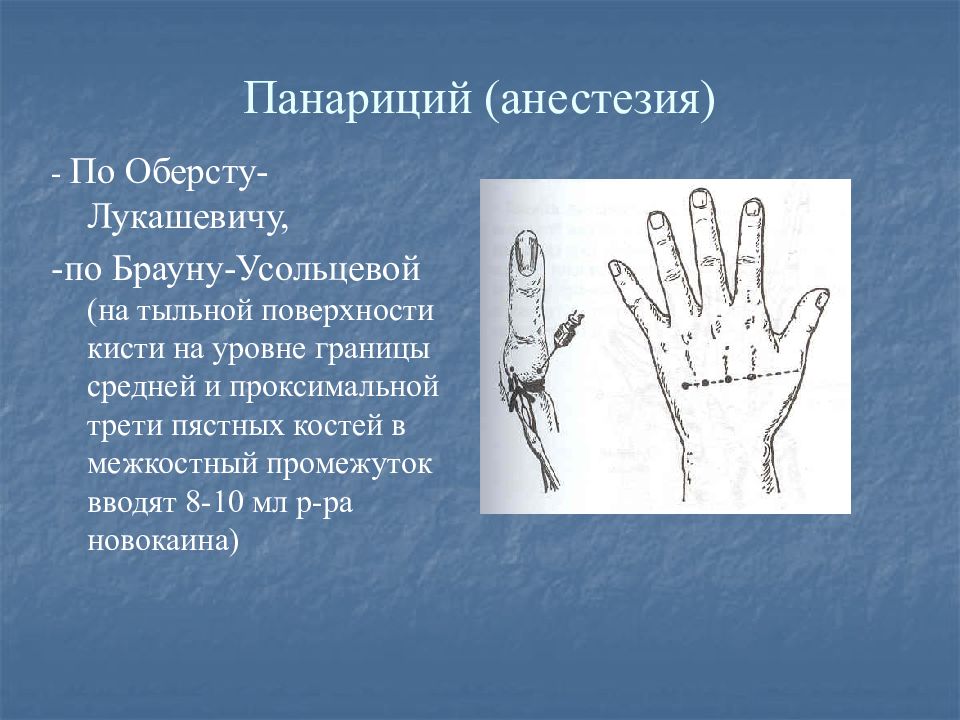

Слайд 15: Панариций (анестезия)

- По Оберсту-Лукашевичу, -по Брауну-Усольцевой (на тыльной поверхности кисти на уровне границы средней и проксимальной трети пястных костей в межкостный промежуток вводят 8-10 мл р-ра новокаина)

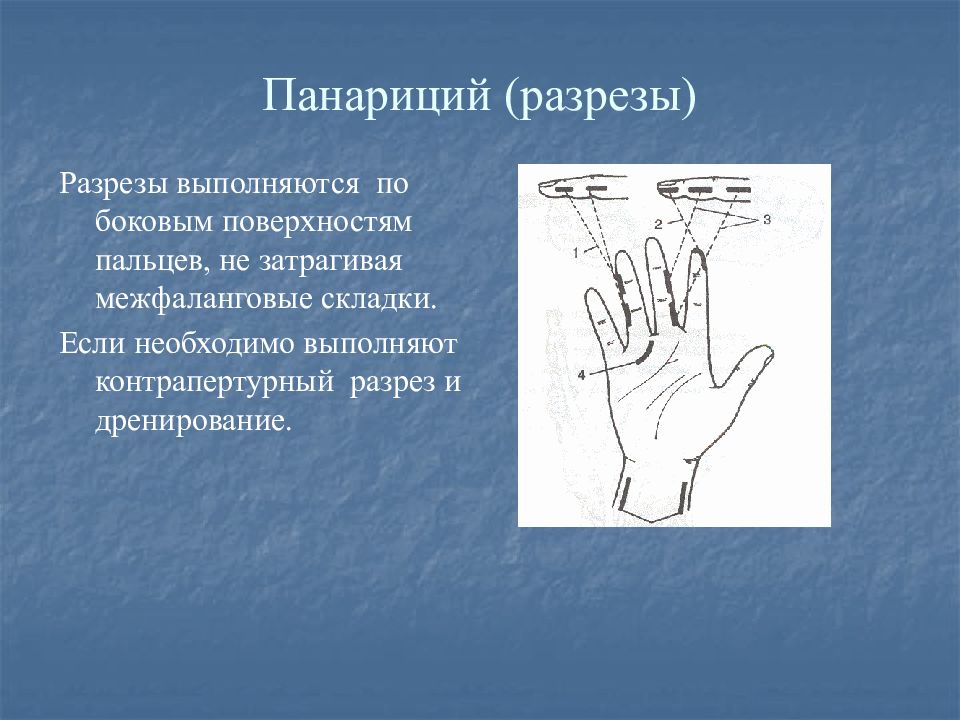

Слайд 16: Панариций (разрезы)

Разрезы выполняются по боковым поверхностям пальцев, не затрагивая межфаланговые складки. Если необходимо выполняют контрапертурный разрез и дренирование.

Слайд 18: Границы нижней конечности и области :

Спереди – паховая связка, сзади – гребень подвздошной кости. Области: ягодичная, бедра; коленного сустава; голени; голеностопного сустава; стопы.

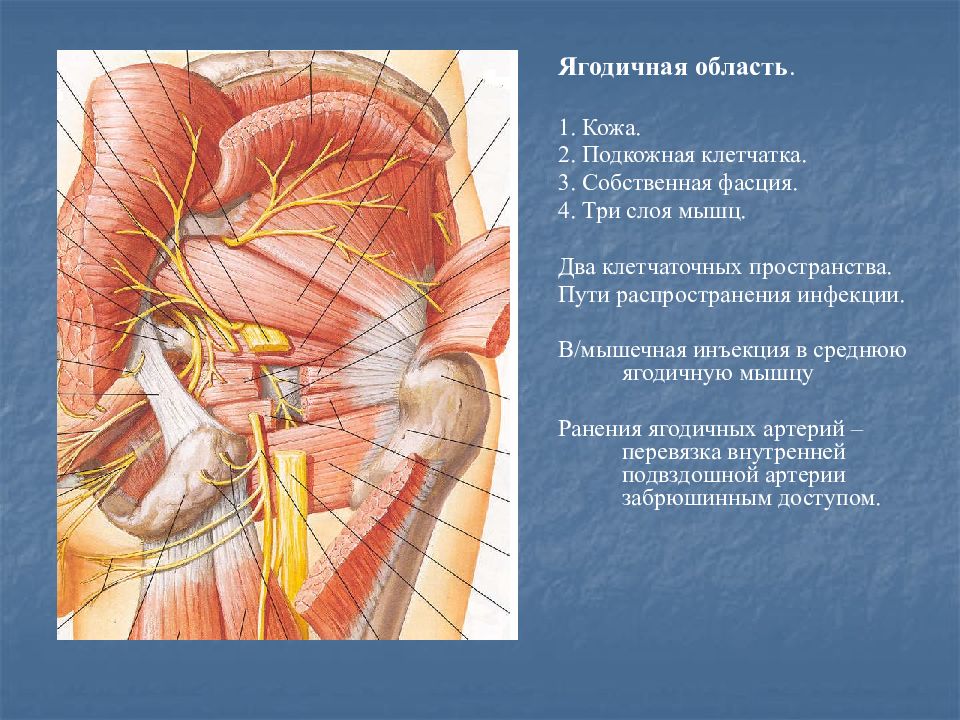

Слайд 19

Ягодичная область. 1. Кожа. 2. Подкожная клетчатка. 3. Собственная фасция. 4. Три слоя мышц. Два клетчаточных пространства. Пути распространения инфекции. В/мышечная инъекция в среднюю ягодичную мышцу Ранения ягодичных артерий – перевязка внутренней подвздошной артерии забрюшинным доступом.

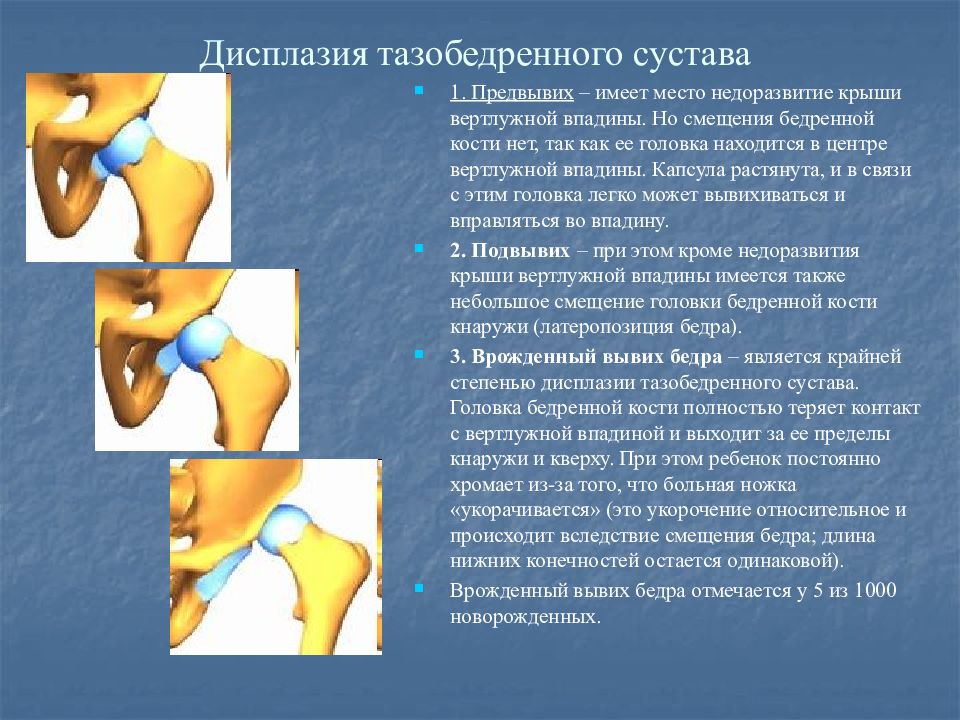

Слайд 20: Дисплазия тазобедренного сустава

1. Предвывих – имеет место недоразвитие крыши вертлужной впадины. Но смещения бедренной кости нет, так как ее головка находится в центре вертлужной впадины. Капсула растянута, и в связи с этим головка легко может вывихиваться и вправляться во впадину. 2. Подвывих – при этом кроме недоразвития крыши вертлужной впадины имеется также небольшое смещение головки бедренной кости кнаружи (латеропозиция бедра). 3. Врожденный вывих бедра – является крайней степенью дисплазии тазобедренного сустава. Головка бедренной кости полностью теряет контакт с вертлужной впадиной и выходит за ее пределы кнаружи и кверху. При этом ребенок постоянно хромает из-за того, что больная ножка «укорачивается» (это укорочение относительное и происходит вследствие смещения бедра; длина нижних конечностей остается одинаковой). Врожденный вывих бедра отмечается у 5 из 1000 новорожденных.

Слайд 21: Симптомы врожденного вывиха бедра:

1) асимметрия кожных складок (ягодичные, подколенные, паховые); 2) определяемое на глаз укорочение нижней конечности; 3) симптом соскальзывания, или щелчка (симптом Маркса-Ортолани); 4) ограничение отведения в тазобедренных суставах.

Слайд 23: УЗИ тазобедренного сустава

Норма 1 - головка сустава, 2 - костный выступ, 3 - костная часть крыши сустава, 4 - У-образный хрящ, 5 - хрящевая часть крыши сустав (лимбус), 6 - подвздошная кость, 7 - основная линия, 8 - линия костной крыши, 9 - линия хрящевой крыши, 10 - ядро окостенения. Вывих тазобедренного сустава Симптом «пустой» ацетабулярной впадины.

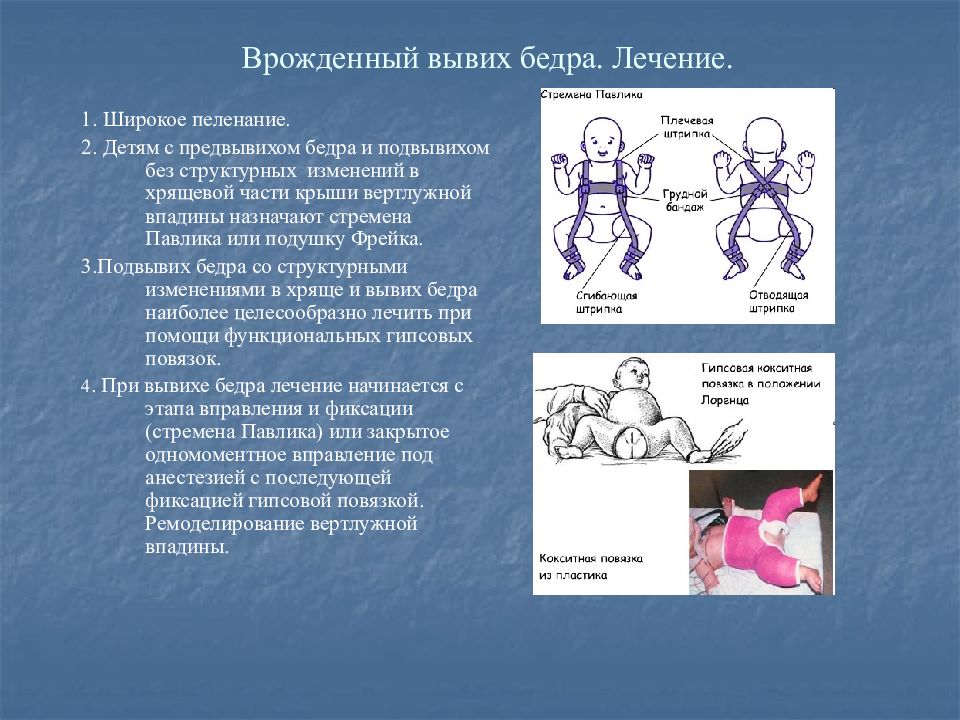

Слайд 24: Врожденный вывих бедра. Лечение

1. Широкое пеленание. 2. Детям с предвывихом бедра и подвывихом без структурных изменений в хрящевой части крыши вертлужной впадины назначают стремена Павлика или подушку Фрейка. 3.Подвывих бедра со структурными изменениями в хряще и вывих бедра наиболее целесообразно лечить при помощи функциональных гипсовых повязок. 4. При вывихе бедра лечение начинается с этапа вправления и фиксации (стремена Павлика) или закрытое одномоментное вправление под анестезией с последующей фиксацией гипсовой повязкой. Ремоделирование вертлужной впадины.

Слайд 26: Эндопротезирование тазобедренного сустава

Показания: дегенеративно-дистрофические артрозы и артриты; посттравматические артрозы; ревматоидные артриты; асептический некроз головки бедра; ложные суставы шейки бедра; опухолевые поражения.

Слайд 27

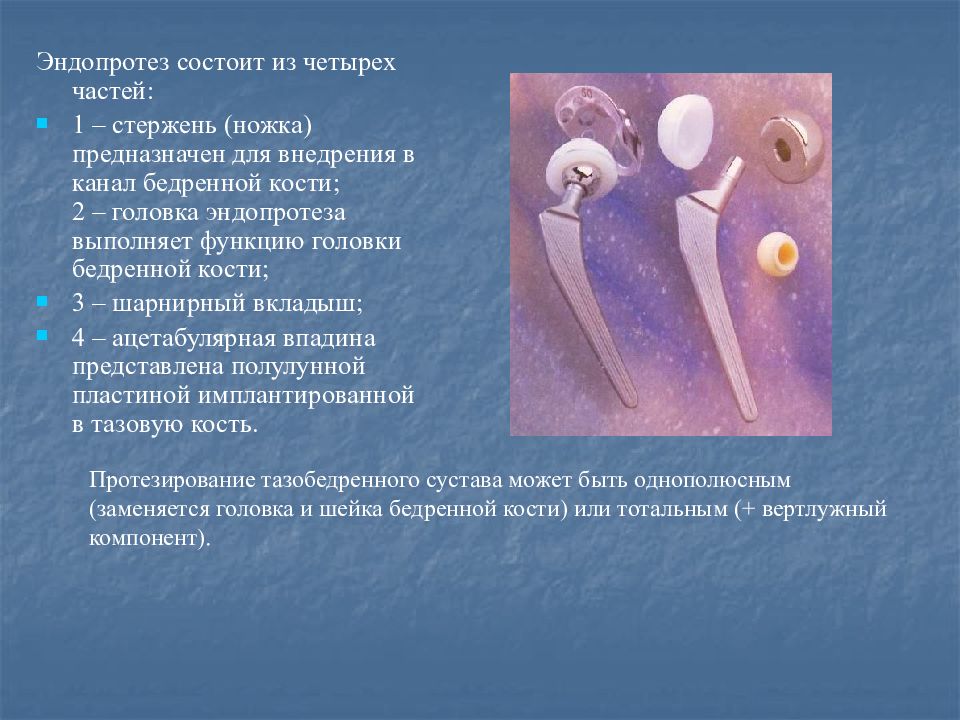

Эндопротез состоит из четырех частей: 1 – стержень (ножка) предназначен для внедрения в канал бедренной кости; 2 – головка эндопротеза выполняет функцию головки бедренной кости; 3 – шарнирный вкладыш; 4 – ацетабулярная впадина представлена полулунной пластиной имплантированной в тазовую кость. Протезирование тазобедренного сустава может быть однополюсным (заменяется головка и шейка бедренной кости) или тотальным (+ вертлужный компонент).

Слайд 28

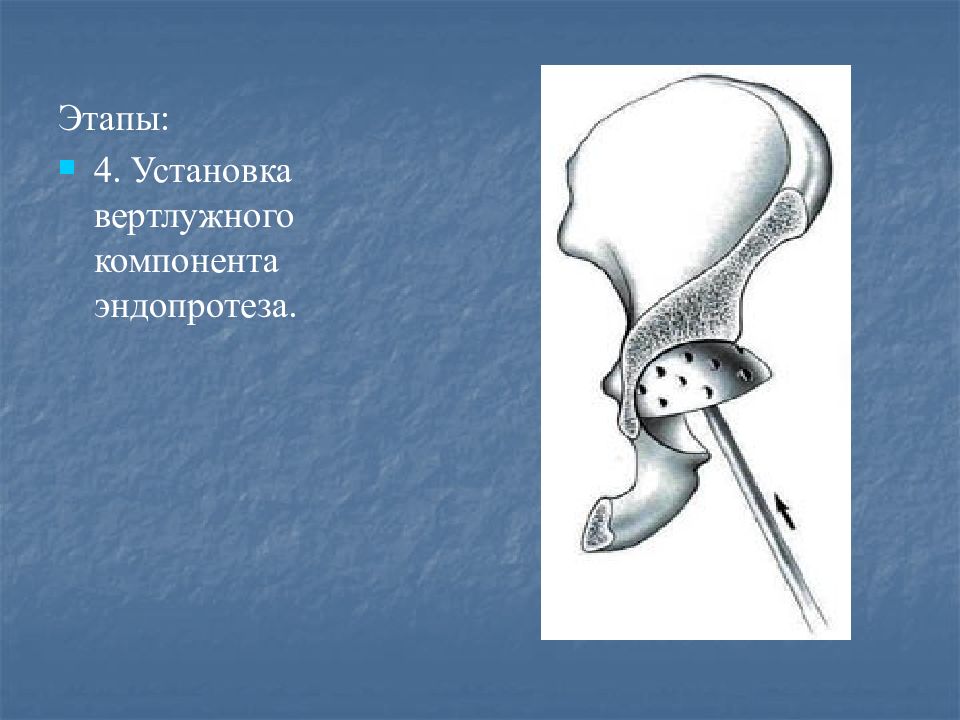

Этапы: 1. Доступ (переднебоковой по Мовшовичу, задний по Кохеру, боковой по Хардингу). 2. Рассечение синовиальной оболочки. 3. Извлечение (вывихивание) головки бедренной кости из вертлужной впадины и ее резекция.

Слайд 30

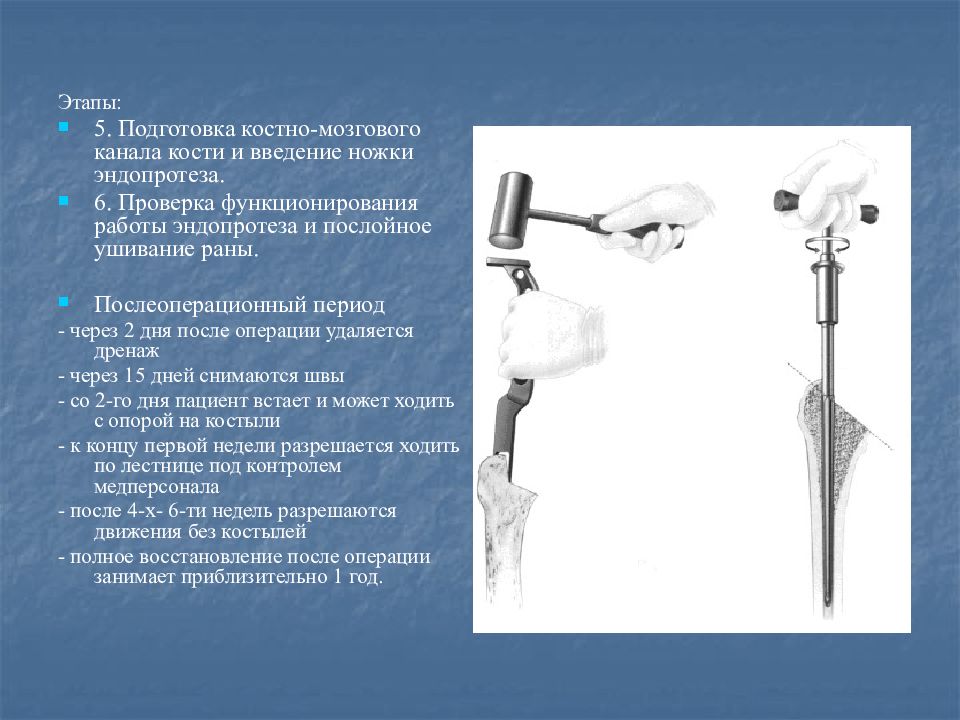

Этапы: 5. Подготовка костно-мозгового канала кости и введение ножки эндопротеза. 6. Проверка функционирования работы эндопротеза и послойное ушивание раны. Послеоперационный период - через 2 дня после операции удаляется дренаж - через 15 дней снимаются швы - со 2-го дня пациент встает и может ходить с опорой на костыли - к концу первой недели разрешается ходить по лестнице под контролем медперсонала - после 4-х- 6-ти недель разрешаются движения без костылей - полное восстановление после операции занимает приблизительно 1 год.

Слайд 35: Остеосинтез (О.) – это соединение отломков (концов) кости при лечении переломов и после остеотомии для устранения смещения отломков и скрепления их в положении, способствующем образованию костной мозоли

Показания: а) абсолютные – переломы, которые без оперативного скрепления отломков не срастаются, переломы, при которых существует опасность перфорации костным отломком кожи, т.е. превращение закрытого перелома в открытый; переломы, сопровождающиеся интерпозицией мягких тканей между отломками или осложненные повреждением магистрального сосуда или нерва;. б) относительные – невозможность закрытой репозиции отломков, вторичное смещение отломков при консервативном лечении, замедленно срастающиеся и несросшиеся переломы, ложные суставы.

Слайд 36: Виды остеосинтеза:

погружной (фиксаторы располагаются в зоне перелома); наружный чрескожный (с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов ); одномоментный; постепенный (этапный); стабильный (устойчивый); нестабильный – необходима дополнительная внешняя фиксация на весь срок образования костного сращения. Противопоказаниями к погружному О.: - открытые переломы костей конечностей с большой зоной повреждения или загрязнением мягких тканей, - местный или общий инфекционный процесс, - общее тяжелое состояние, тяжелые сопутствующие заболевания внутренних органов, выраженный остеопороз, декомпенсированная сосудистая недостаточность конечностей.

Слайд 37

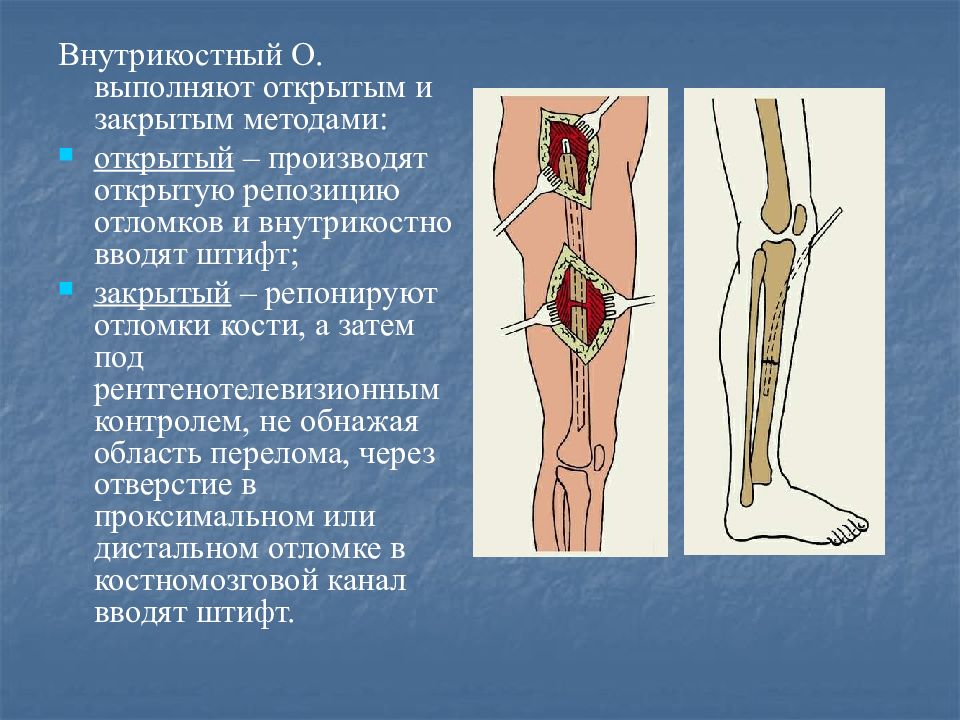

Погружной О. бывает внутрикостным (интрамедуллярным), накостным, чрескостным и комбинированным.

Слайд 38

Внутрикостный О. выполняют открытым и закрытым методами: открытый – производят открытую репозицию отломков и внутрикостно вводят штифт; закрытый – репонируют отломки кости, а затем под рентгенотелевизионным контролем, не обнажая область перелома, через отверстие в проксимальном или дистальном отломке в костномозговой канал вводят штифт.

Слайд 39

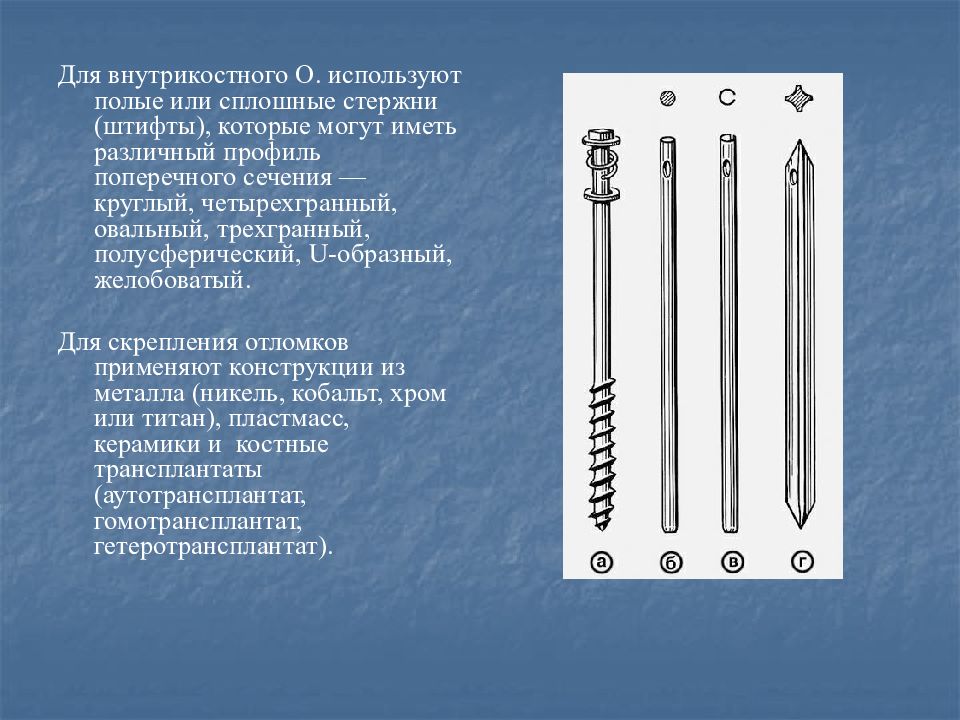

Для внутрикостного О. используют полые или сплошные стержни (штифты), которые могут иметь различный профиль поперечного сечения — круглый, четырехгранный, овальный, трехгранный, полусферический, U-образный, желобоватый. Для скрепления отломков применяют конструкции из металла (никель, кобальт, хром или титан), пластмасс, керамики и костные трансплантаты (аутотрансплантат, гомотрансплантат, гетеротрансплантат).

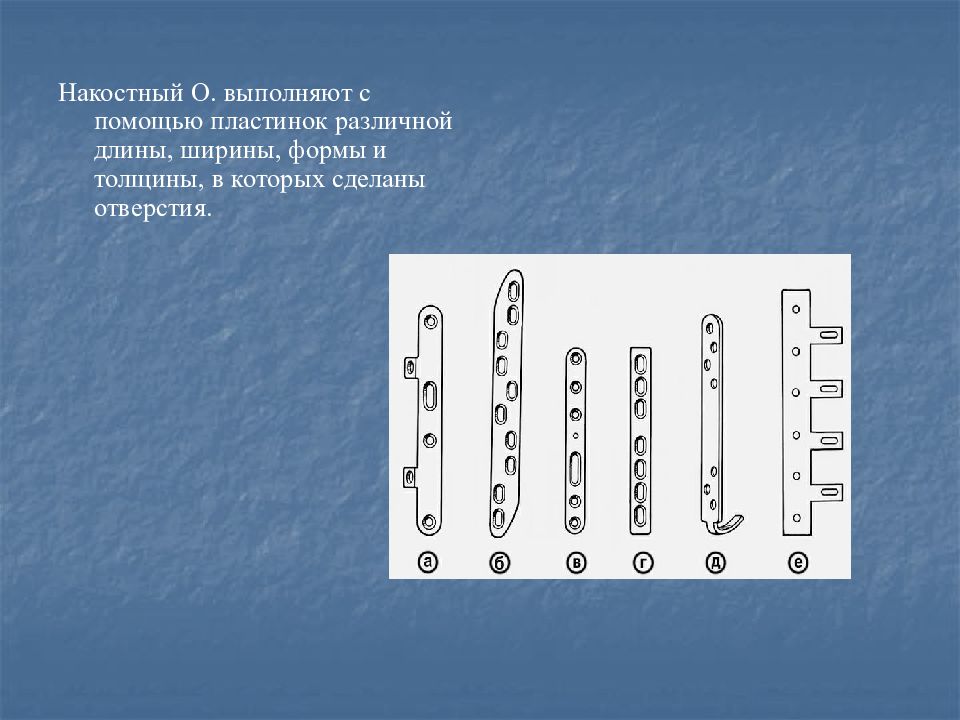

Слайд 40

Накостный О. выполняют с помощью пластинок различной длины, ширины, формы и толщины, в которых сделаны отверстия.

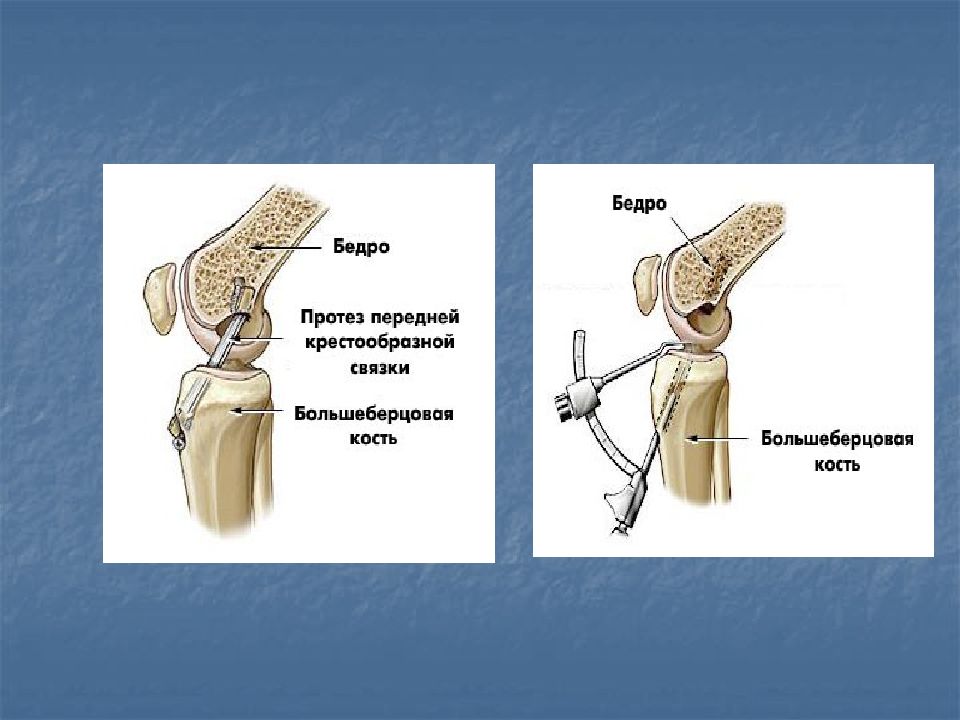

Слайд 42: Артроскопия

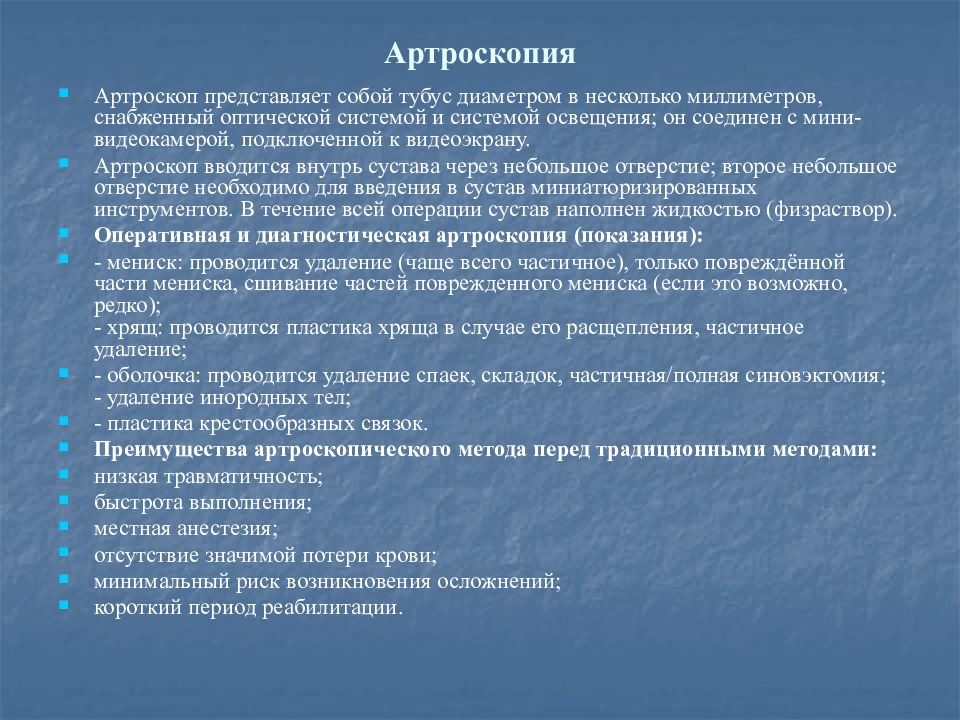

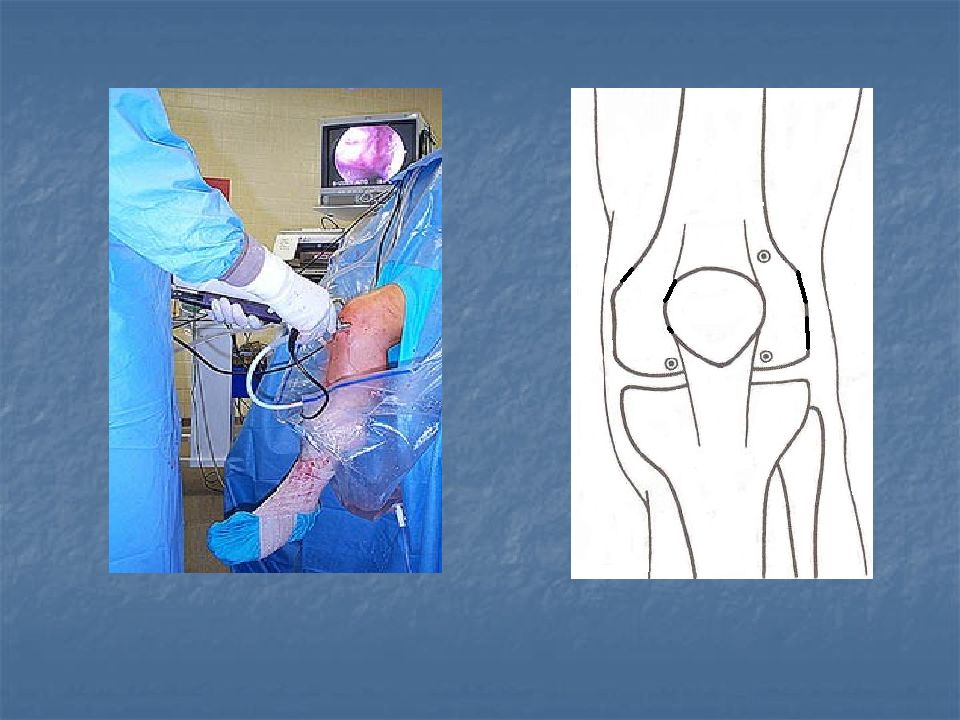

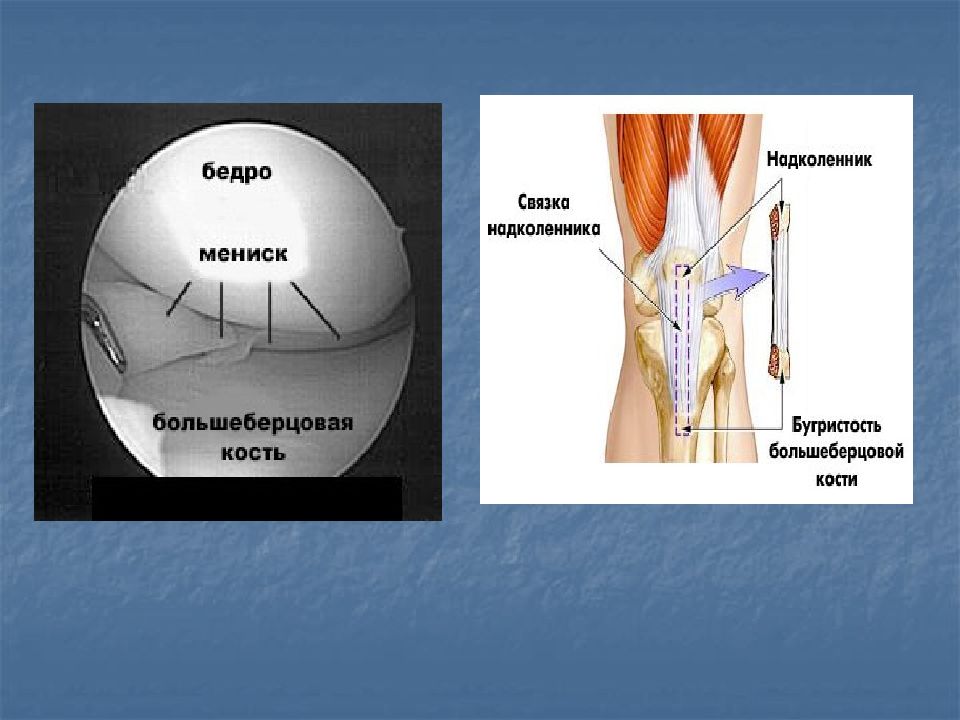

Артроскоп представляет собой тубус диаметром в несколько миллиметров, снабженный оптической системой и системой освещения; он соединен с мини-видеокамерой, подключенной к видеоэкрану. Артроскоп вводится внутрь сустава через небольшое отверстие; второе небольшое отверстие необходимо для введения в сустав миниатюризированных инструментов. В течение всей операции сустав наполнен жидкостью (физраствор). Оперативная и диагностическая артроскопия (показания): - мениск: проводится удаление (чаще всего частичное), только повреждённой части мениска, сшивание частей поврежденного мениска (если это возможно, редко); - хрящ: проводится пластика хряща в случае его расщепления, частичное удаление; - оболочка: проводится удаление спаек, складок, частичная/полная синовэктомия; - удаление инородных тел; - пластика крестообразных связок. Преимущества артроскопического метода перед традиционными методами: низкая травматичность; быстрота выполнения; местная анестезия; отсутствие значимой потери крови; минимальный риск возникновения осложнений; короткий период реабилитации.

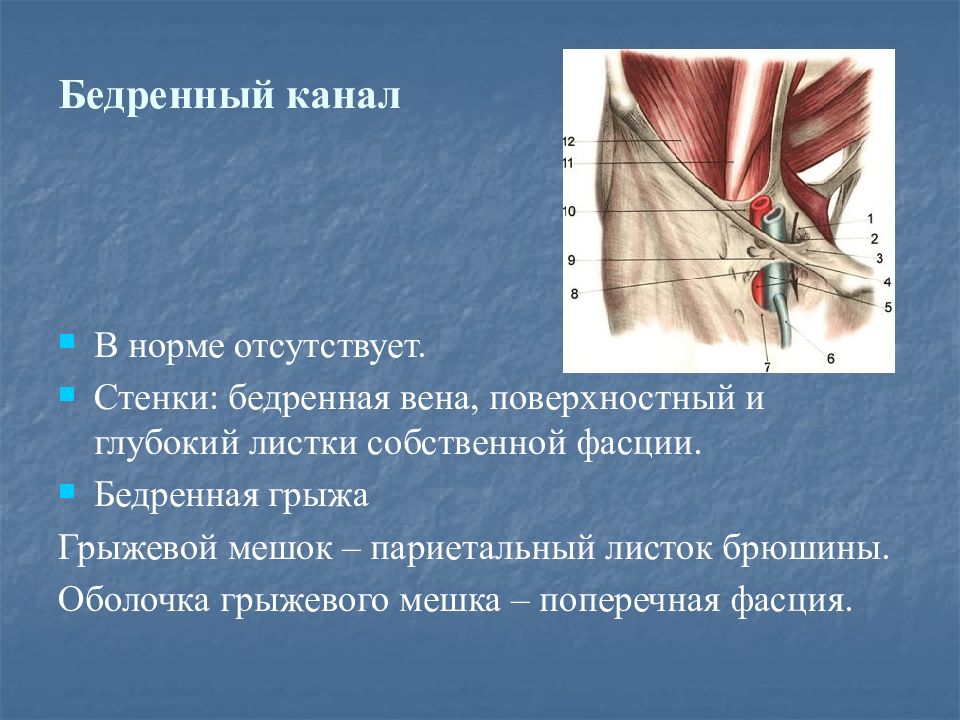

Слайд 48: Бедренный канал

В норме отсутствует. Стенки: бедренная вена, поверхностный и глубокий листки собственной фасции. Бедренная грыжа Грыжевой мешок – париетальный листок брюшины. Оболочка грыжевого мешка – поперечная фасция.

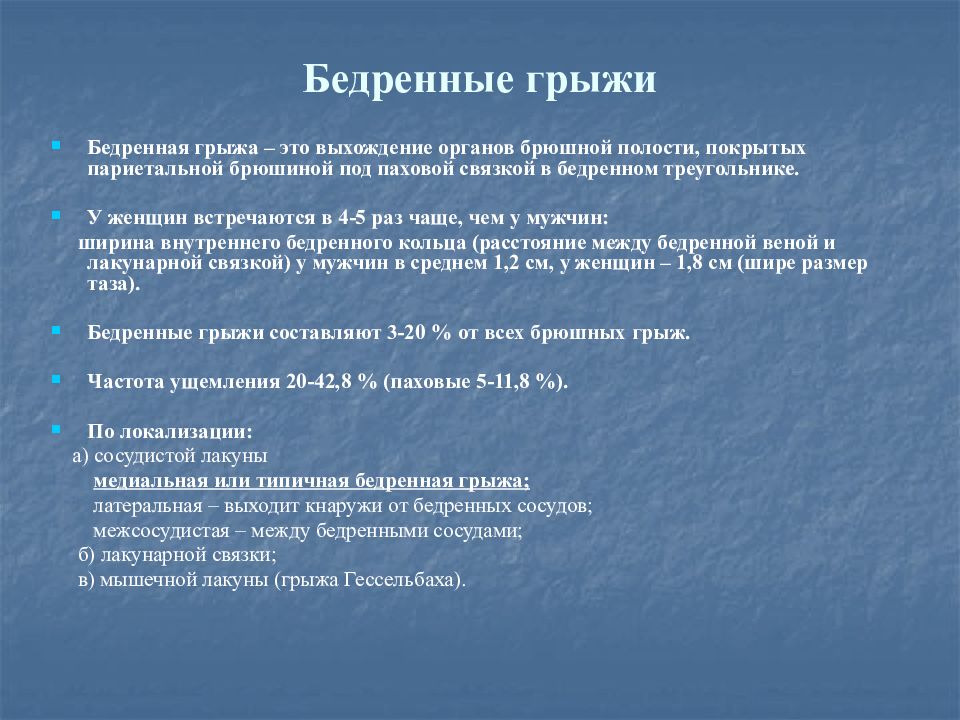

Слайд 49: Бедренные грыжи

Бедренная грыжа – это выхождение органов брюшной полости, покрытых париетальной брюшиной под паховой связкой в бедренном треугольнике. У женщин встречаются в 4-5 раз чаще, чем у мужчин: ширина внутреннего бедренного кольца (расстояние между бедренной веной и лакунарной связкой) у мужчин в среднем 1,2 см, у женщин – 1,8 см (шире размер таза). Бедренные грыжи составляют 3-20 % от всех брюшных грыж. Частота ущемления 20-42,8 % (паховые 5-11,8 %). По локализации: а) сосудистой лакуны медиальная или типичная бедренная грыжа; латеральная – выходит кнаружи от бедренных сосудов; межсосудистая – между бедренными сосудами; б) лакунарной связки; в) мышечной лакуны (грыжа Гессельбаха).

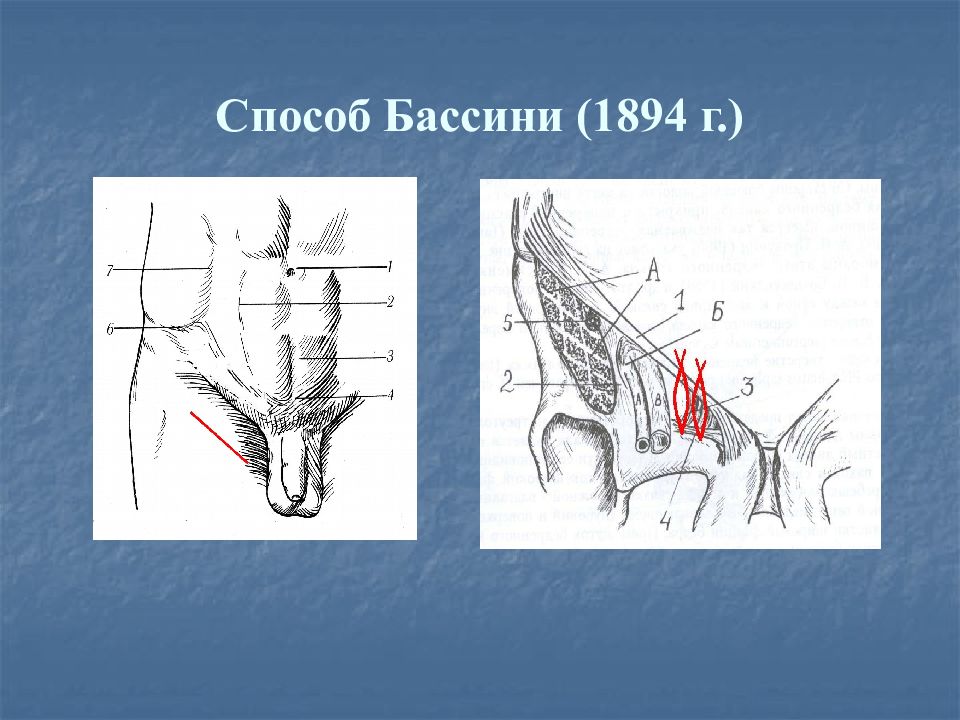

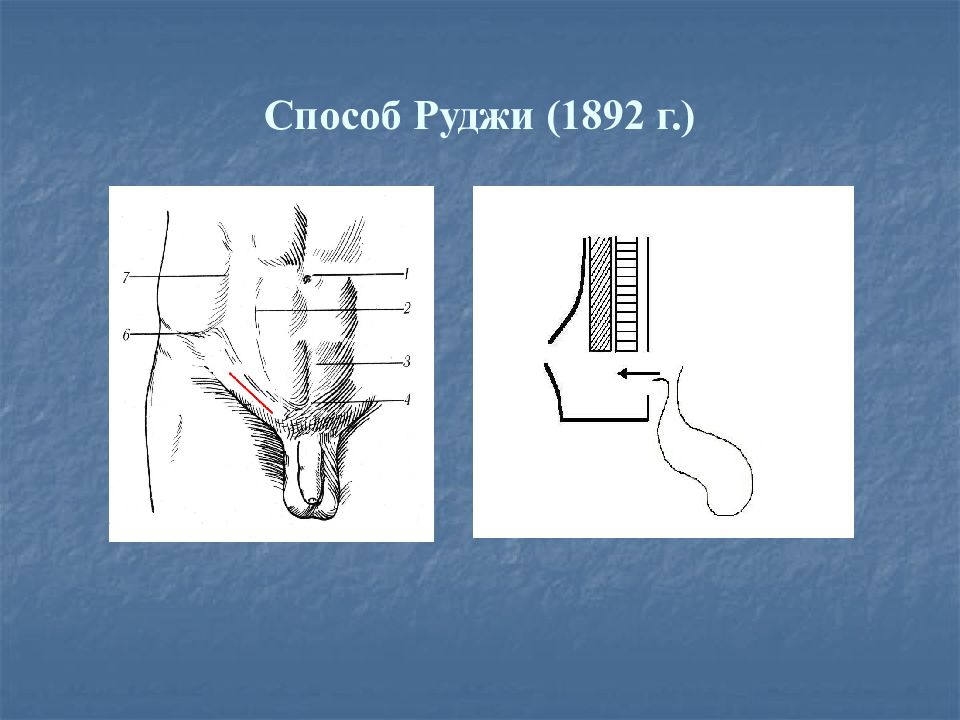

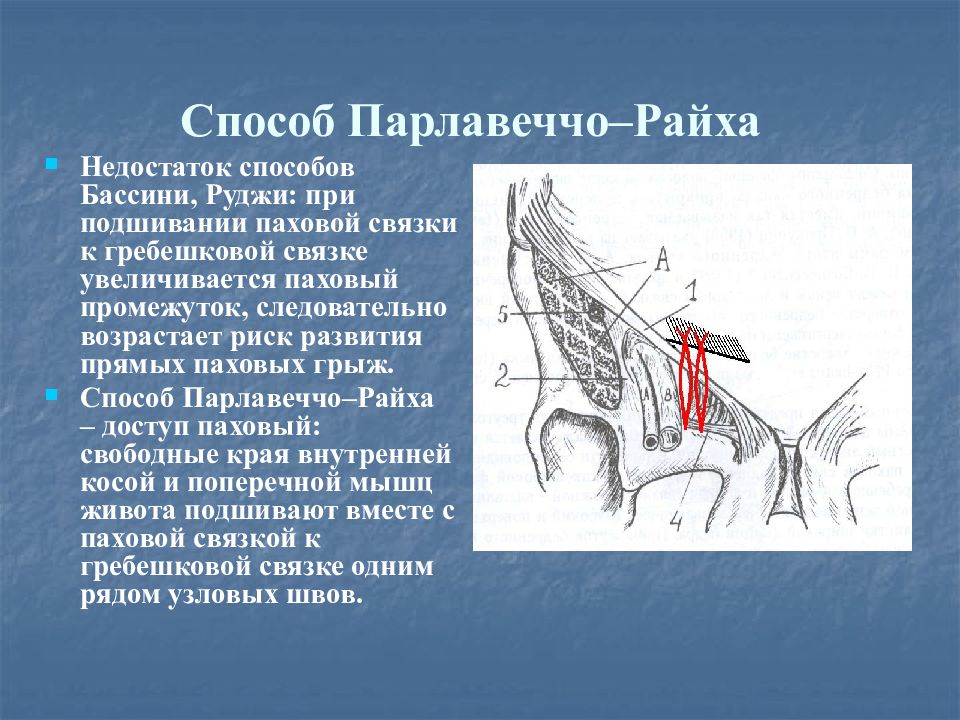

Слайд 53: Способ Парлавеччо–Райха

Недостаток способов Бассини, Руджи: при подшивании паховой связки к гребешковой связке увеличивается паховый промежуток, следовательно возрастает риск развития прямых паховых грыж. Способ Парлавеччо–Райха – доступ паховый: свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота подшивают вместе с паховой связкой к гребешковой связке одним рядом узловых швов. Способ Парлавеччо–Райха

Слайд 54: Этапы операции при ущемленной грыжи:

1) Доступ к грыжевому мешку; 2) вскрытие грыжевого мешка; 3) фиксирование грыжевого содержимого; 4) рассечение ущемленного кольца; 5) оценивание жизнеспособности грыжевого содержимого (цвет, перистальтика, пульсация сосудов брыжейки и др.); 6) если орган жизнеспособен его вправляют в брюшную полость и выполняют пластику грыжевых ворот; если нет – резекцию (как правило, через лапаротомную рану), затем – герниопластику.

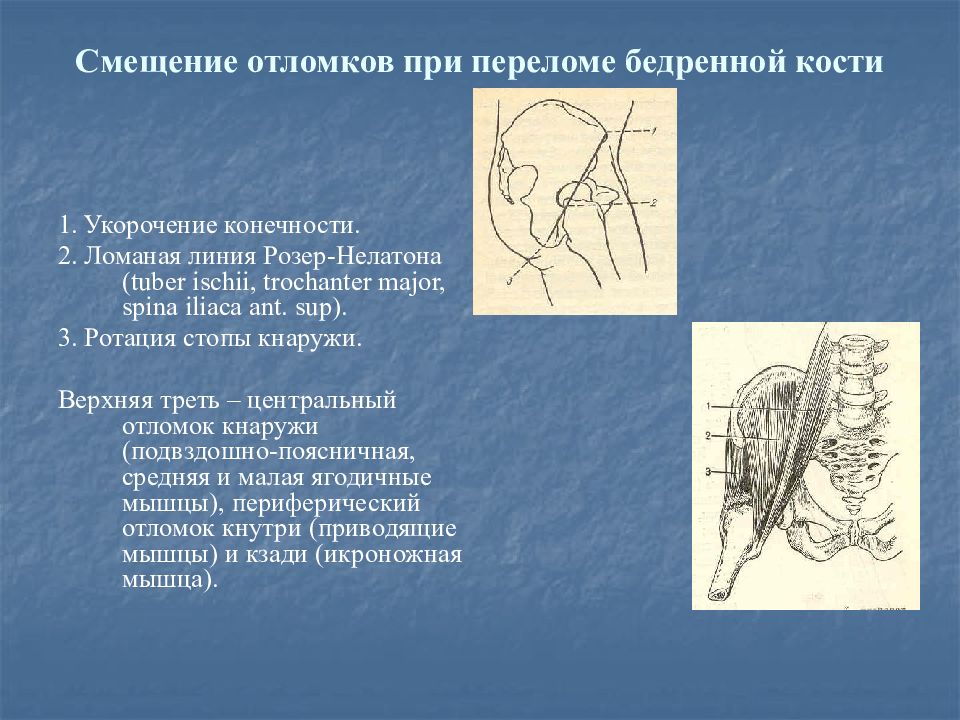

Слайд 55: Смещение отломков при переломе бедренной кости

1. Укорочение конечности. 2. Ломаная линия Розер-Нелатона ( tuber ischii, trochanter major, spina iliaca ant. sup). 3. Ротация стопы кнаружи. Верхняя треть – центральный отломок кнаружи (подвздошно-поясничная, средняя и малая ягодичные мышцы), периферический отломок кнутри (приводящие мышцы) и кзади (икроножная мышца).

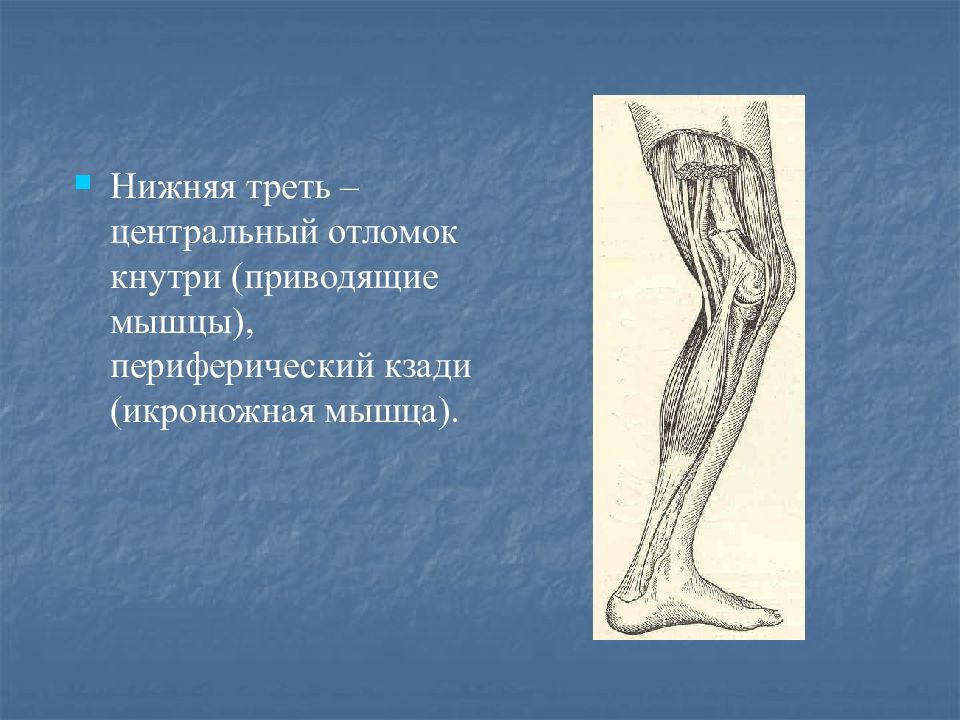

Слайд 56

Нижняя треть – центральный отломок кнутри (приводящие мышцы), периферический кзади (икроножная мышца).

Слайд 57: Окклюзионно-стенотические поражения артерий нижних конечностей

Этиология: 1) атеросклероз (75%), эндартериит, облитерирующий тромбангит Факторы риска: 1) повышение АД, 2) СД, 3) гиперхолистеринемия, переохлаждение, курение (более 15 сигарет/день – частота перемежающей хромоты в 9 раз больше, чем у некурящих). Артериальная недостаточность по А.В. Покровскому-Фонтейну: I – боль в икроножной мышце (не суставах) при физической нагрузке более 1 км; II А – расстояние безболевой ходьбы более 200 м; II Б – расстояние безболевой ходьбы менее 200 м; III – расстояние безболевой ходьбы до 25 м или боли в покое; IV – язвенно-некротические изменения.

Слайд 58

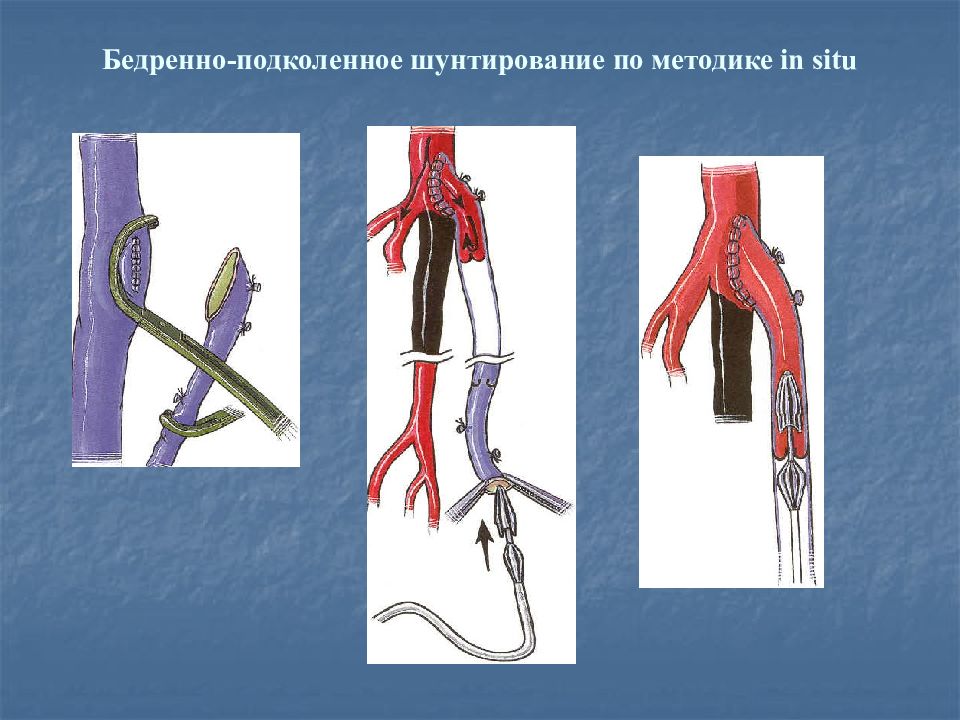

Показания к оперативному лечению – артериальная недостаточность по А.В. Покровскому-Фонтейну II Б- IV ст. ишемии. П/показания – сочетанное поражение аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов. Виды оперативных вмешательств: 1. Профундопластика. 2. Бедренно-подколенное шунтирование по традиционной методике и по методике in situ. 3. Бедренно-тибиальное шунтирование. 4. Применение синтетических протезов.

Слайд 59: Профундопластика

Доступ. Вскрывают просвет и выполняют эндартерэктомию: удаляют стенозирующую бляшку, отслаивая её от мышечной оболочки сосуда. Просвет артерии увеличивают путем вшивания заплаты (аутовена, синтетический материал). Послойно ушивают рану.

Слайд 61: Бедренно-подколенное шунтирование

Выполняют если непроходима поверхностная бедренная артерия в гунтеровом канале, а подколенная артерия и её ветви проходимы. Традиционная методика: доступ; большую подкожную вену выделяют через отдельные кожные разрезы по медиальной поверхности бедра. Боковые притоки тщательно лигируют; трансплантант промывают физ. раствором с гепарином и проверяют герметичность; реверсия трансплантанта; проксимальный конец трансплантанта анастомозируют с общей бедренной артерий, дистальный вшивают в подколенную артерию.

Слайд 64: Бедренно-подколенное шунтирование по методике in situ

Преимущество – использование аутовенозного трасплантанта достаточной длины с сохранением его иннервации и кровоснабжения. Этапы: 1. Доступ. 2. Пересекают сафено-феморальное соустье (приустьевые притоки лигируют). 3. Анастомоз вены с общей бедренной артерией по типу конец в бок. 4. Выделяют вену на уровне предполагаемого дистального анастмоза. Дистальный конец перевязывают. 5. В вену водят вальвулотом и разрушают клапаны. 6. Проксимальный конец вшивают в подколенную артерию. 5. Крупные венозные притоки перевязывают через отдельные разрезы. 6. Послойное ушивание раны.

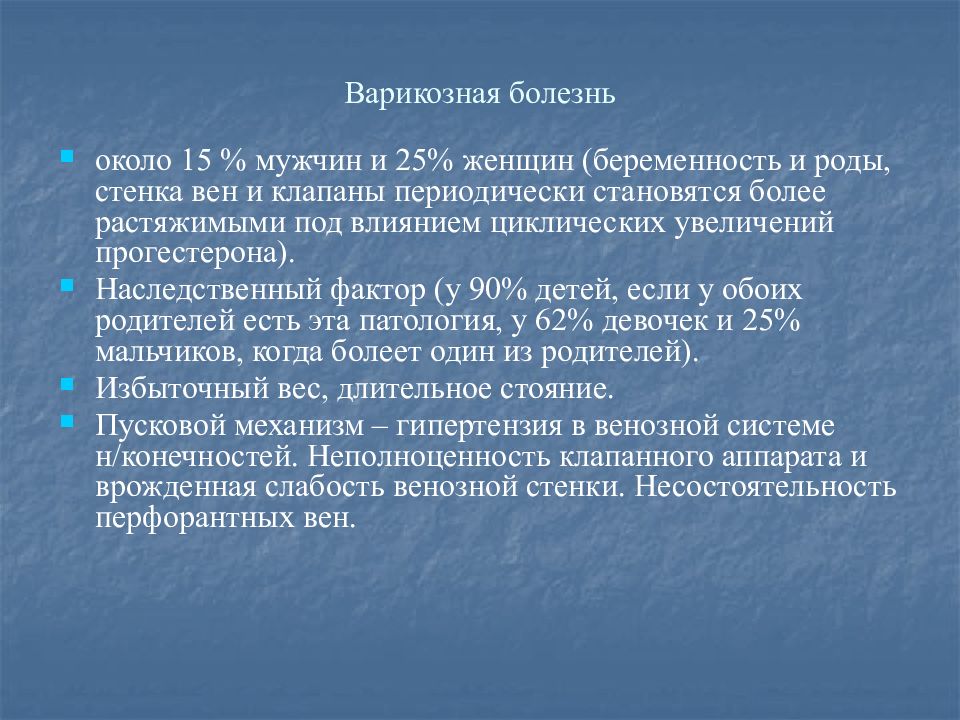

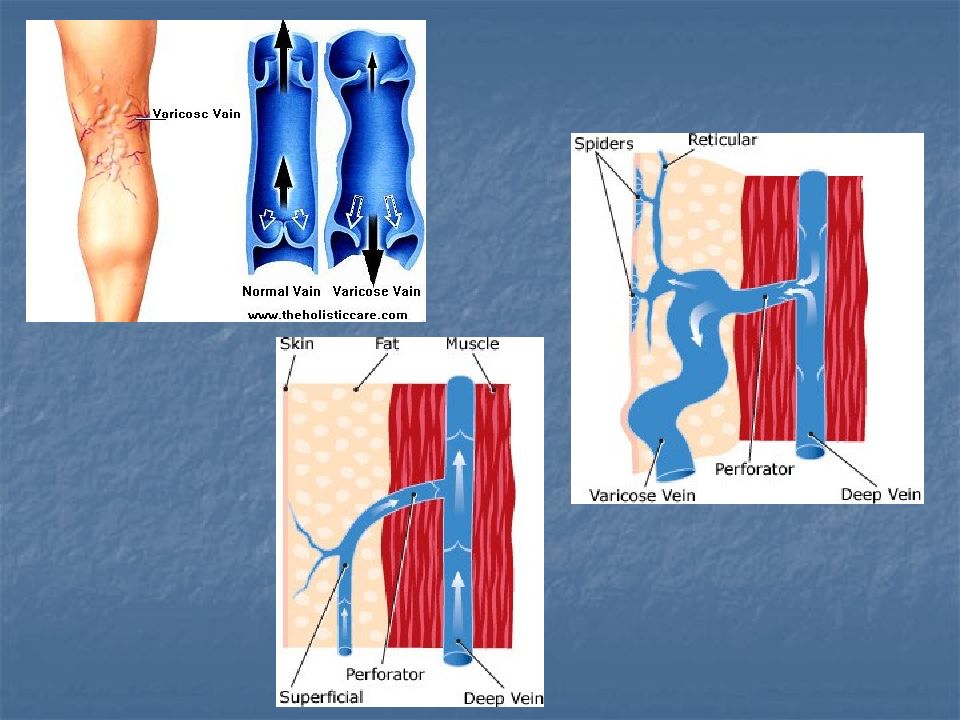

Слайд 66: Варикозная болезнь

около 15 % мужчин и 25% женщин (беременность и роды, стенка вен и клапаны периодически становятся более растяжимыми под влиянием циклических увеличений прогестерона). Наследственный фактор (у 90% детей, если у обоих родителей есть эта патология, у 62% девочек и 25% мальчиков, когда болеет один из родителей). Избыточный вес, длительное стояние. Пусковой механизм – гипертензия в венозной системе н/конечностей. Неполноценность клапанного аппарата и врожденная слабость венозной стенки. Несостоятельность перфорантных вен.

Слайд 70: Хирургическое лечение

Склеротерапия. Внутрипросветная окклюзия (эл., током, лазером). Флебэктомия. Операции на перфорантных венах.

Слайд 71: Склеротерапия

Этоксисклерол, фибро-вейн. Микроиглы с катетером. Комрессионный трикотаж.

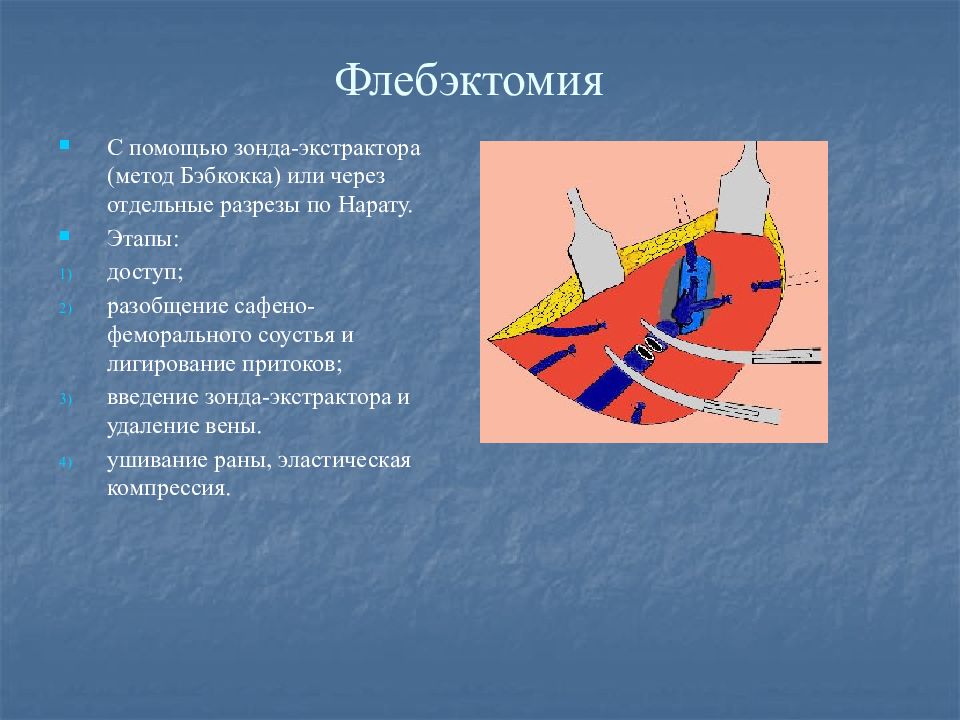

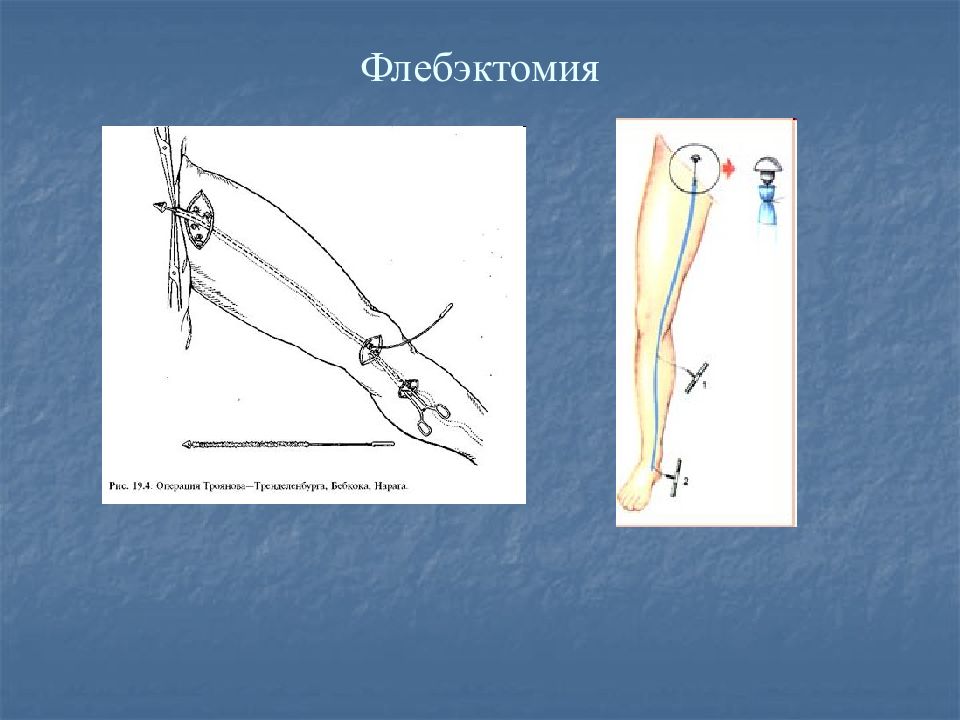

Слайд 73: Флебэктомия

С помощью зонда-экстрактора (метод Бэбкокка) или через отдельные разрезы по Нарату. Этапы: доступ; разобщение сафено-феморального соустья и лигирование притоков; введение зонда-экстрактора и удаление вены. ушивание раны, эластическая компрессия.

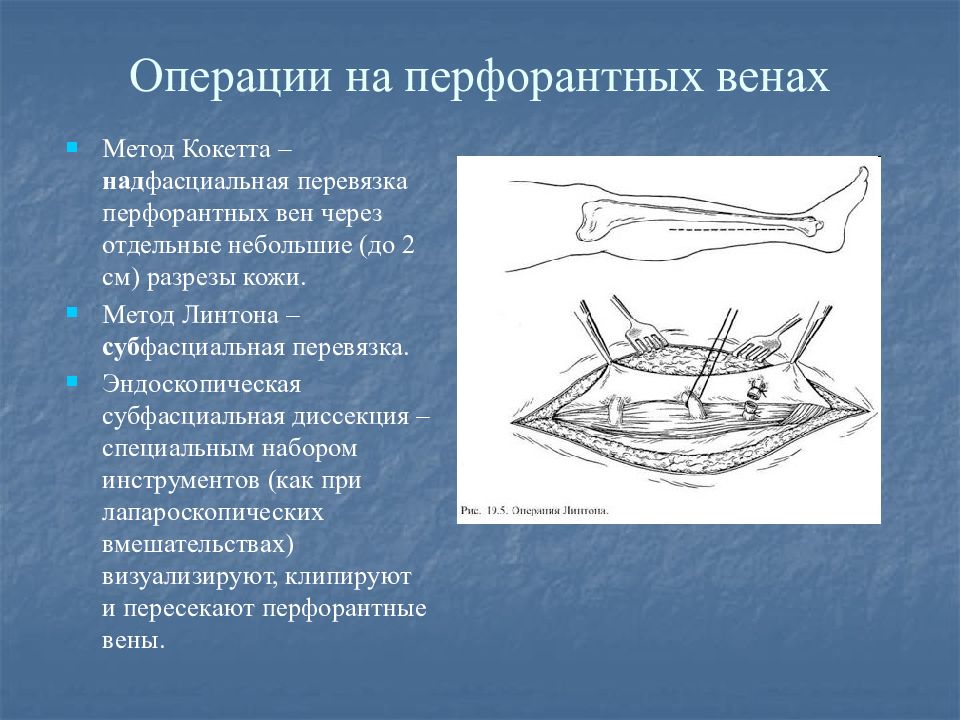

Слайд 75: Операции на перфорантных венах

Метод Кокетта – над фасциальная перевязка перфорантных вен через отдельные небольшие (до 2 см) разрезы кожи. Метод Линтона – суб фасциальная перевязка. Эндоскопическая субфасциальная диссекция – специальным набором инструментов (как при лапароскопических вмешательствах) визуализируют, клипируют и пересекают перфорантные вены.

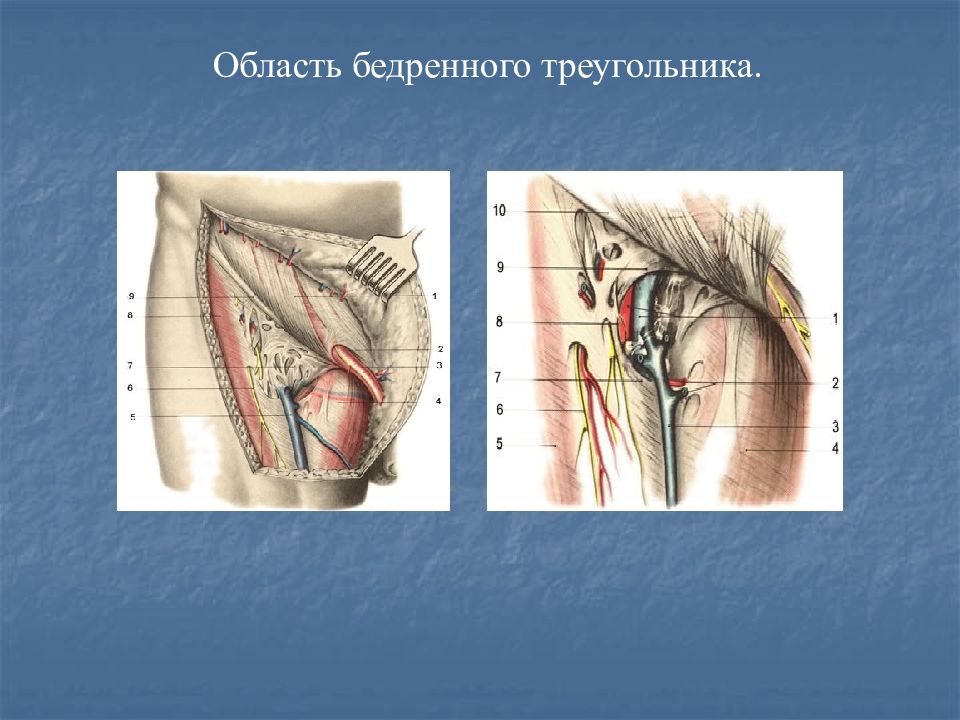

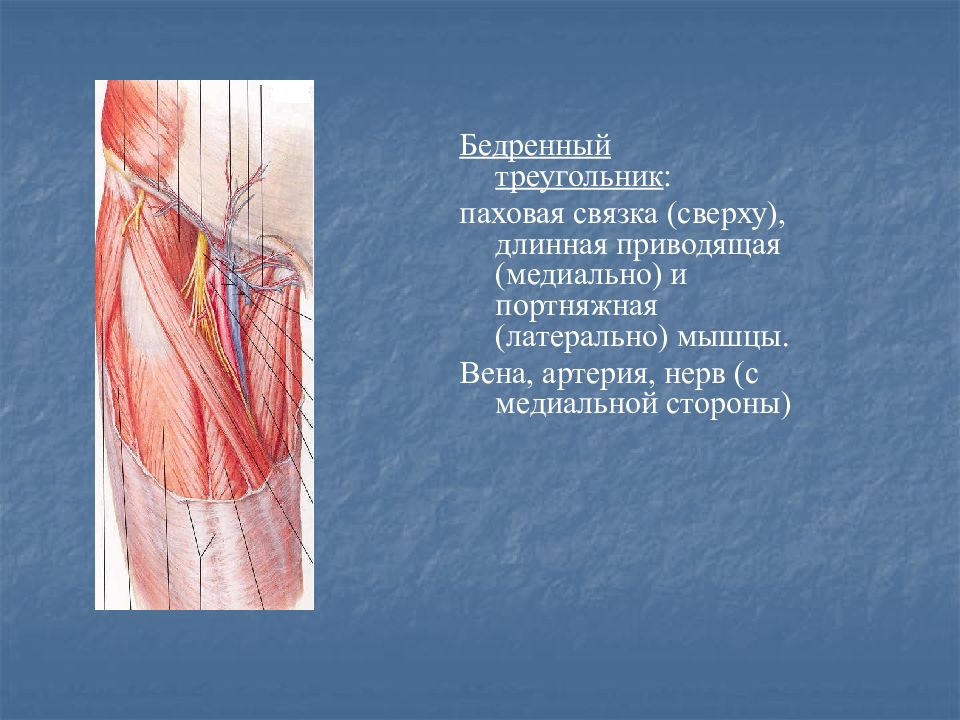

Слайд 77

Бедренный треугольник : паховая связка (сверху), длинная приводящая (медиально) и портняжная (латерально) мышцы. Вена, артерия, нерв (с медиальной стороны)

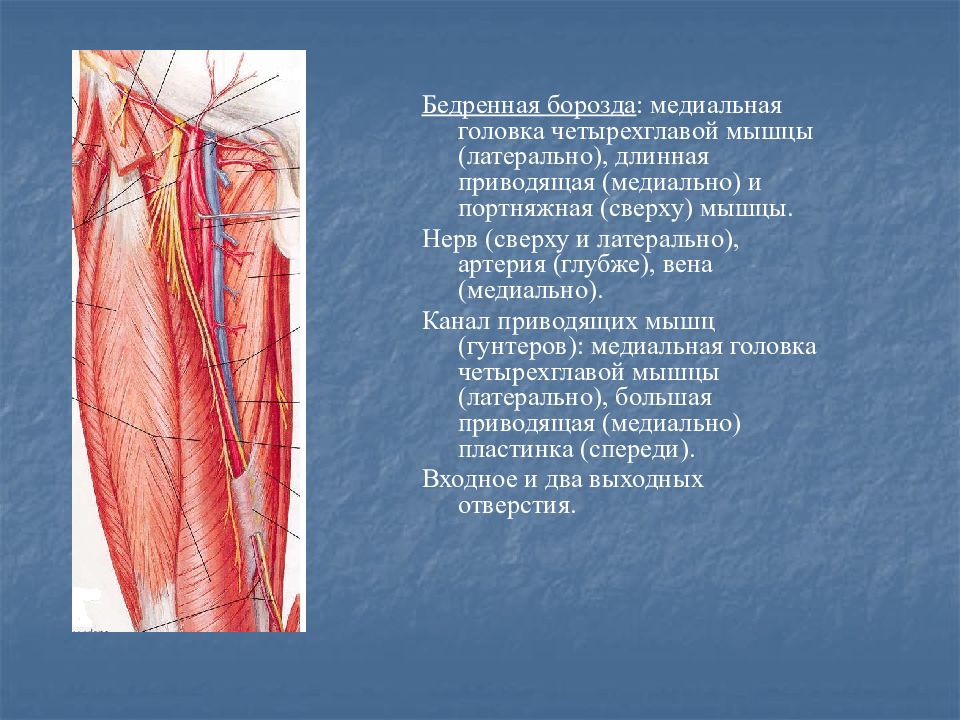

Слайд 78

Бедренная борозда : медиальная головка четырехглавой мышцы (латерально), длинная приводящая (медиально) и портняжная (сверху) мышцы. Нерв (сверху и латерально), артерия (глубже), вена (медиально). Канал приводящих мышц (гунтеров): медиальная головка четырехглавой мышцы (латерально), большая приводящая (медиально) пластинка (спереди). Входное и два выходных отверстия.

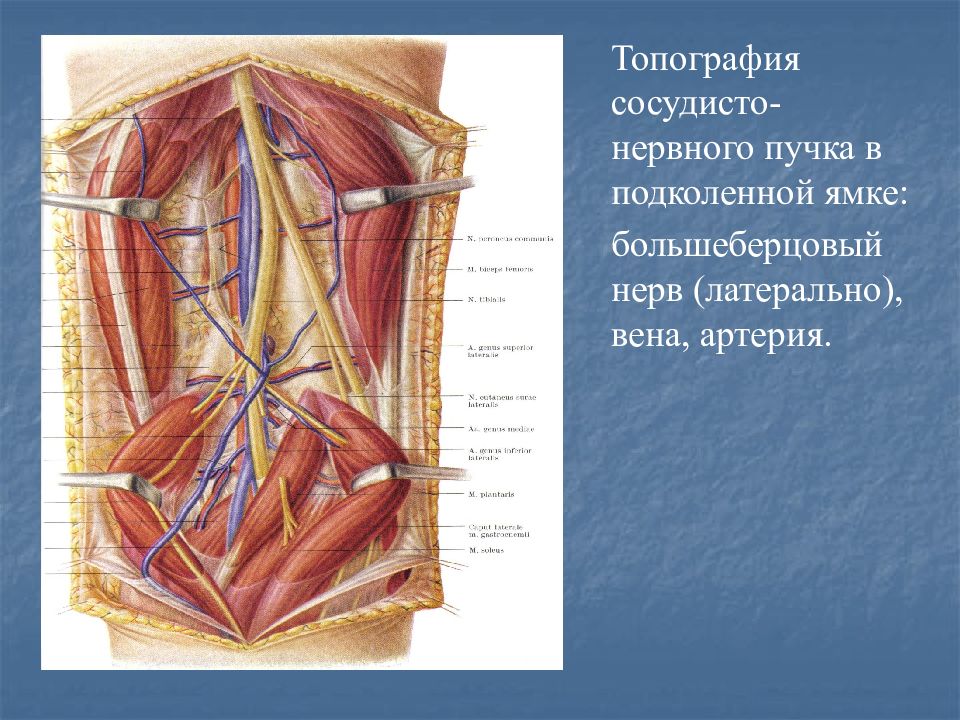

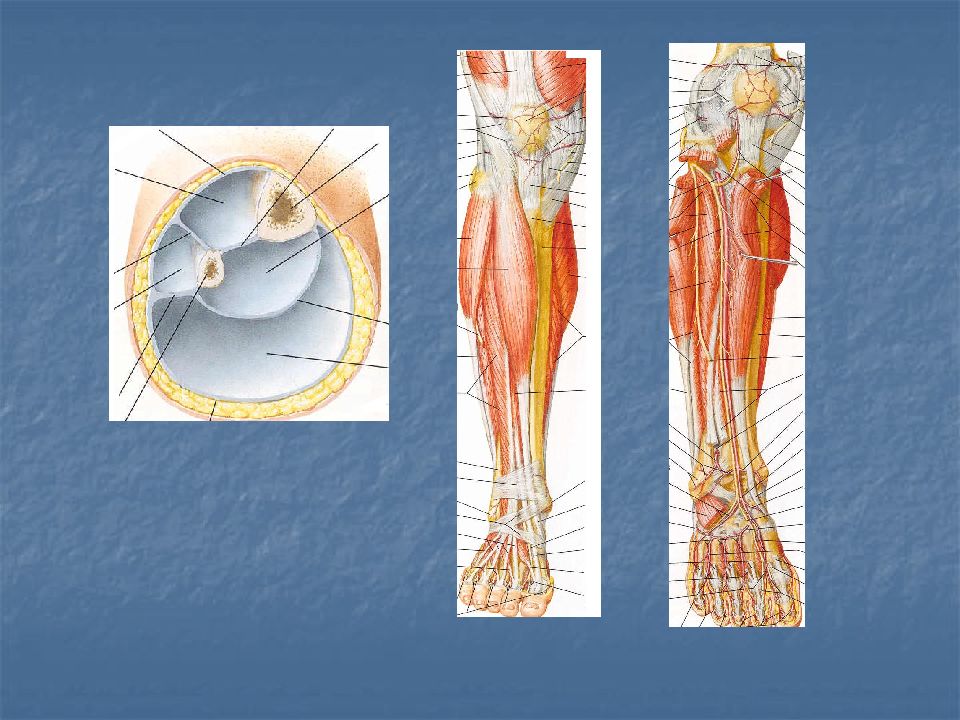

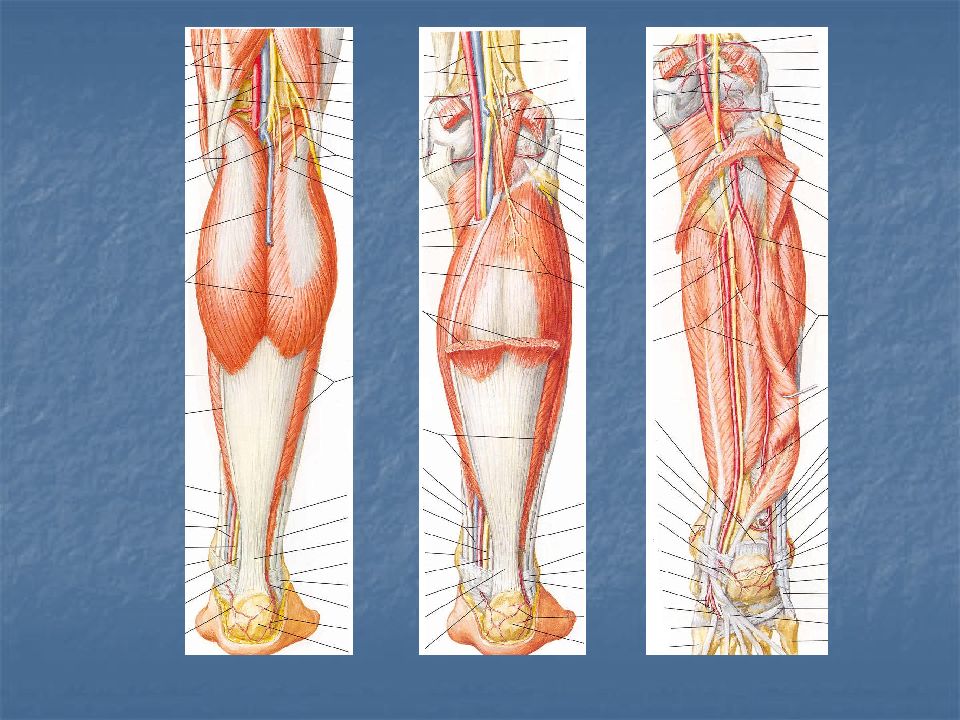

Слайд 80

Топография сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке: большеберцовый нерв (латерально), вена, артерия.

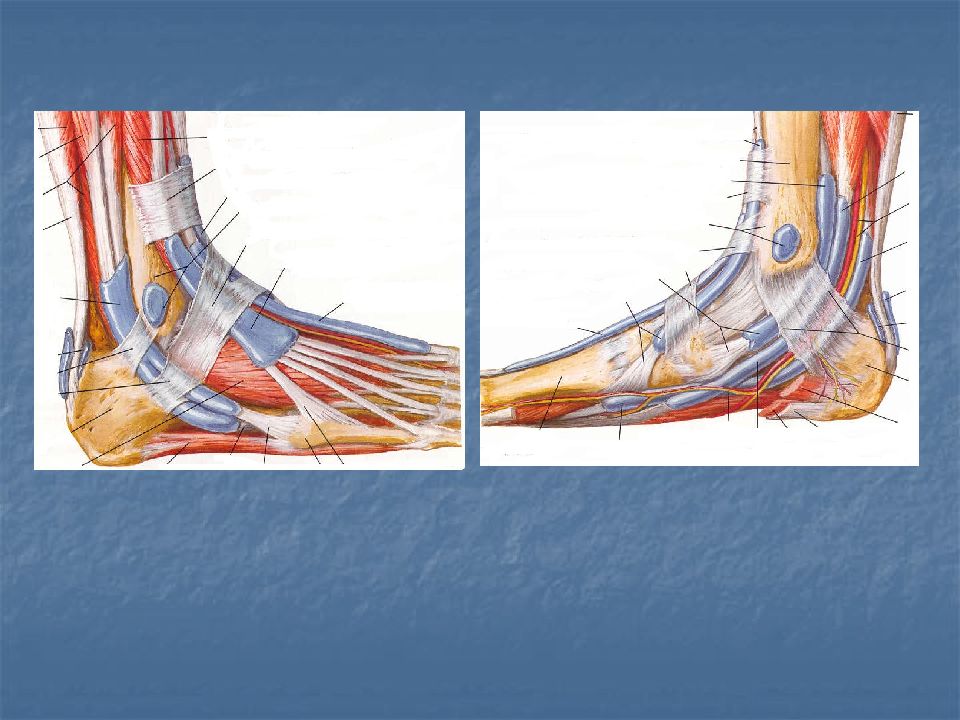

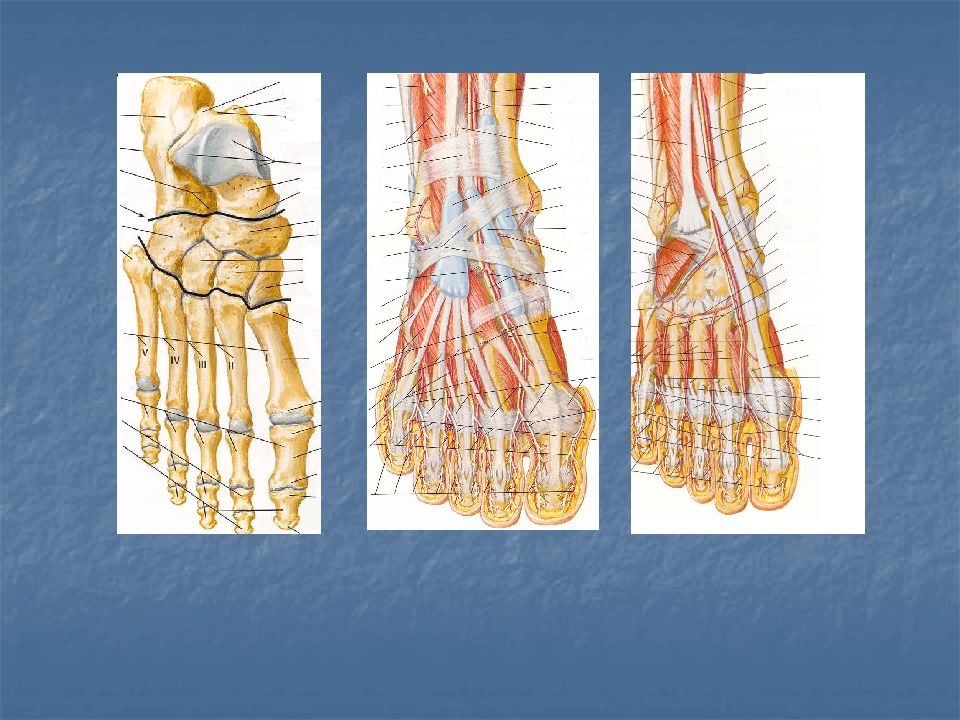

Слайд 87: Проекционные линии

a. femoralis по линии Кэна – от середины паховой связки к медиальному надмыщелку бедра. a. tibialis anterior – от середины расстояния между бугристостью большеберцовой кости и головкой малоберцовой кости к середине расстояния между обеими лодыжками. a. dorsalis pedis – от середины расстояния между обеими лодыжками к первому межпальцевому промежутку.

Слайд 88

Проекционные линии n. ischiadicus – от середины расстояния между седалищным бугром и большим вертелом к середине подколенной ямки. a. tibialis posterior – от середины подколенной ямки к середине расстояния между ахилловым сухожилием и медиальной лодыжкой.

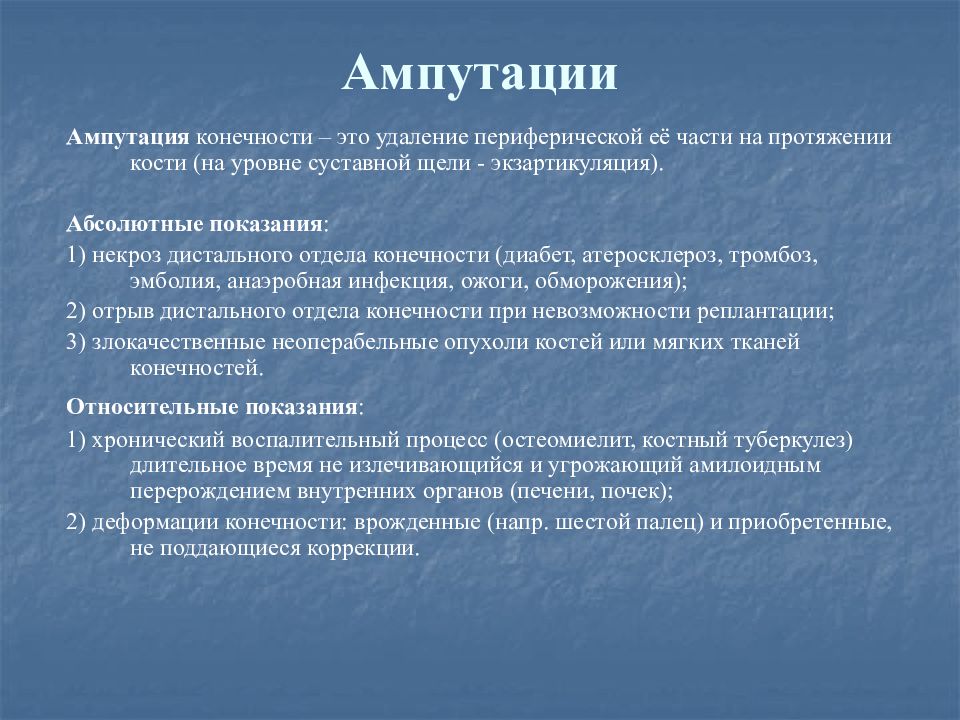

Слайд 89: Ампутации

Ампутация конечности – это удаление периферической её части на протяжении кости (на уровне суставной щели - экзартикуляция). Абсолютные показания : 1) некроз дистального отдела конечности (диабет, атеросклероз, тромбоз, эмболия, анаэробная инфекция, ожоги, обморожения); 2) отрыв дистального отдела конечности при невозможности реплантации; 3) злокачественные неоперабельные опухоли костей или мягких тканей конечностей. Относительные показания : 1) хронический воспалительный процесс (остеомиелит, костный туберкулез) длительное время не излечивающийся и угрожающий амилоидным перерождением внутренних органов (печени, почек); 2) деформации конечности: врожденные (напр. шестой палец) и приобретенные, не поддающиеся коррекции.

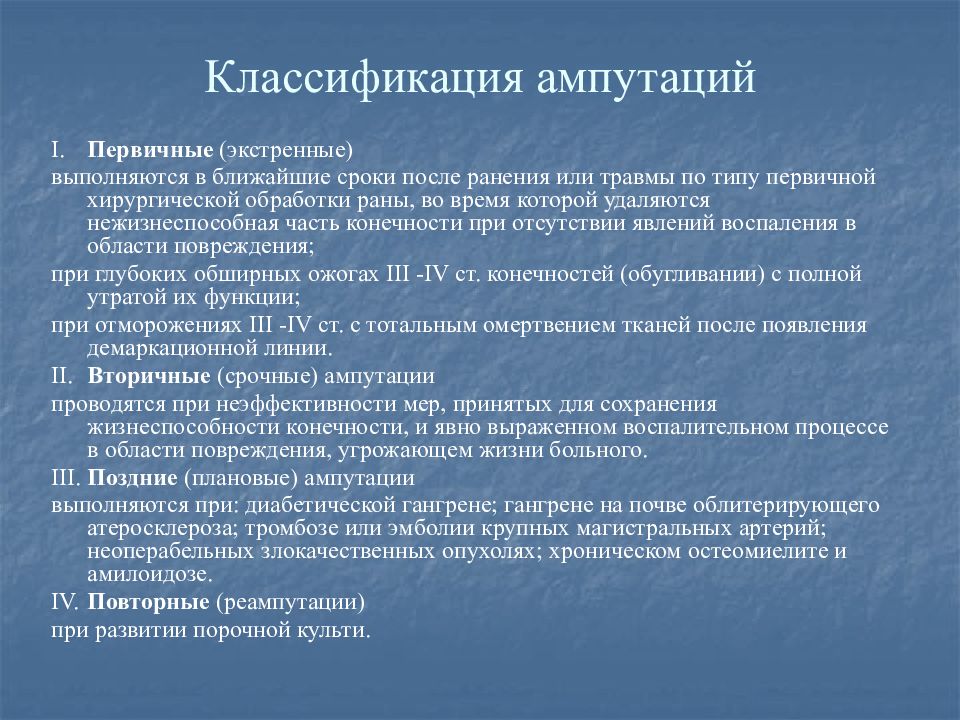

Слайд 90: Классификация ампутаций

I. Первичные (экстренные) выполняются в ближайшие сроки после ранения или травмы по типу первичной хирургической обработки раны, во время которой удаляются нежизнеспособная часть конечности при отсутствии явлений воспаления в области повреждения; при глубоких обширных ожогах III - IV ст. конечностей (обугливании) с полной утратой их функции; при отморожениях III - IV ст. с тотальным омертвением тканей после появления демаркационной линии. II. Вторичные (срочные) ампутации проводятся при неэффективности мер, принятых для сохранения жизнеспособности конечности, и явно выраженном воспалительном процессе в области повреждения, угрожающем жизни больного. III. Поздние (плановые) ампутации выполняются при: диабетической гангрене; гангрене на почве облитерирующего атеросклероза; тромбозе или эмболии крупных магистральных артерий; неоперабельных злокачественных опухолях; хроническом остеомиелите и амилоидозе. IV. Повторные (реампутации) при развитии порочной культи.

Слайд 91: Ампутации

Уровень ампутации – это место перепила кости, который определяет длину культи и её функциональные возможности. Этапы: 1) рассечение мягких тканей; 2) обработка надкостницы и перепил кости; 3) «туалет культи» - перевязка сосудов, усечение нервов.

Слайд 92: Способы рассечения мягких тканей:

I. Круговой (циркулярный) – кожу и мягкие ткани рассекают в поперечном направлении по отношению к оси конечности: а) гильотинную ампутацию – все ткани рассекают на одном уровне; б) одномоментную – после рассечения кожи по границе ее смешения рассекают мягкие ткани и кость; в) двухмоментную – по границе рассеченной и смещенной кожи рассекают мышцы, кость перепиливают на уровне смещенных мышц; г) трехмоментную – после рассечения и смещения кожи по ее границе пересекают поверхностные мышцы, затем смещают их и пересекают глубокие мышцы, смещая их кверху, после этого перепиливают кость. II. Лоскутный – основан на выкраивании одного или нескольких лоскутов кожи с помощью которых укрывают культю после выполнения ампутации. Данный метод является более экономичным и лучшим с позиции современного протезирования. III. Овальный – рассечение кожи производят по эллипсу, расположенному под углом к оси конечности.

Слайд 93: Способы обработки надкостницы

Транспериостальный - кость перепиливают в непосредственной близости к пересеченной надкостнице, отступая от ее края на 1-2 мм дистальнее. Апериостальный - надкостница рассекается проксимальнее предполагаемого уровня распила кости на 0,5 см и отслаивается в дистальном направлении. Субпериостальный - надкостницу пересекают дистальнее уровня предполагаемого распила кости и с помощью распатора отслаивают в проксимальном направлении. Кость перепиливают и укрывают поверхность опила избытком надкостницы.

Слайд 94: Методы формирования культи

Кожно-фасциальный - опил укрывается лоскутом из кожи, подкожной клетчатки и фасции; тендопластический - опил укрывается сухожилиями мышц; костнопластический - для укрытия опила кости используют часть другой кости (при ампутации в н/3 бедра используют надколенник); миопластический — сшиваются мышцы-антагонисты над костным опилом.