Первый слайд презентации: Диагностика внебольничных пневмоний, плевритов

Кардангушева Аксана Мухамедовна

Слайд 2: Вопросы

Определение, представление об этиологии и патогенезе, клиническая картина, результаты дополнительных методов исследования, принципы лечения и профилактика пневмоний Определение, представление об этиологии и патогенезе, клиническая картина, результаты дополнительных методов исследования, принципы лечения и профилактика плевритов

Слайд 3: Пневмонии -

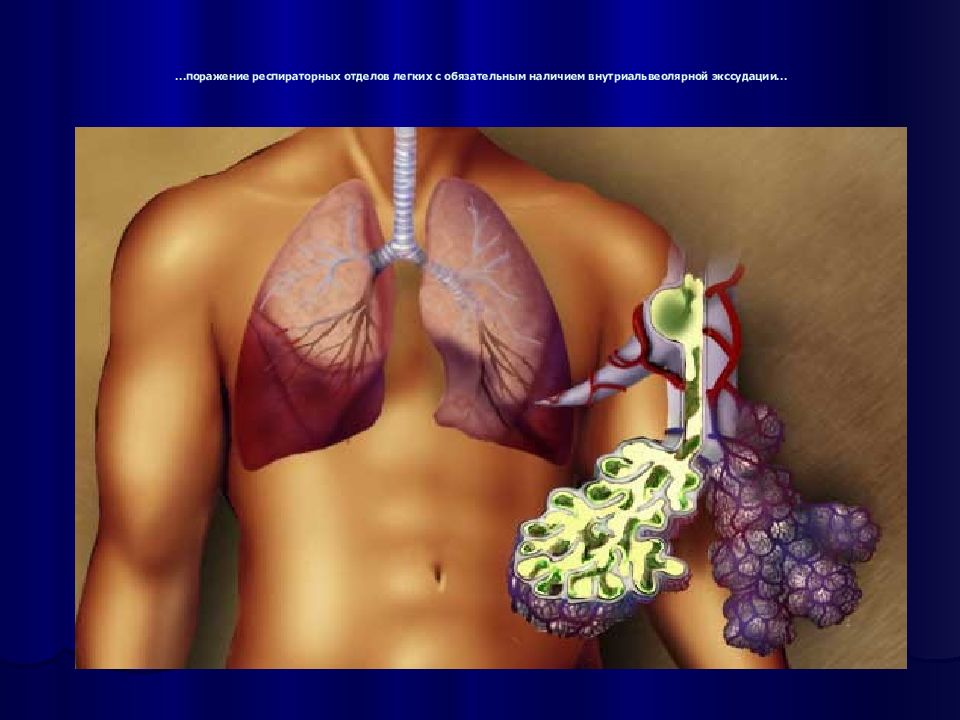

группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике острых инфекционных заболеваний, характеризующихся очаговым поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации.

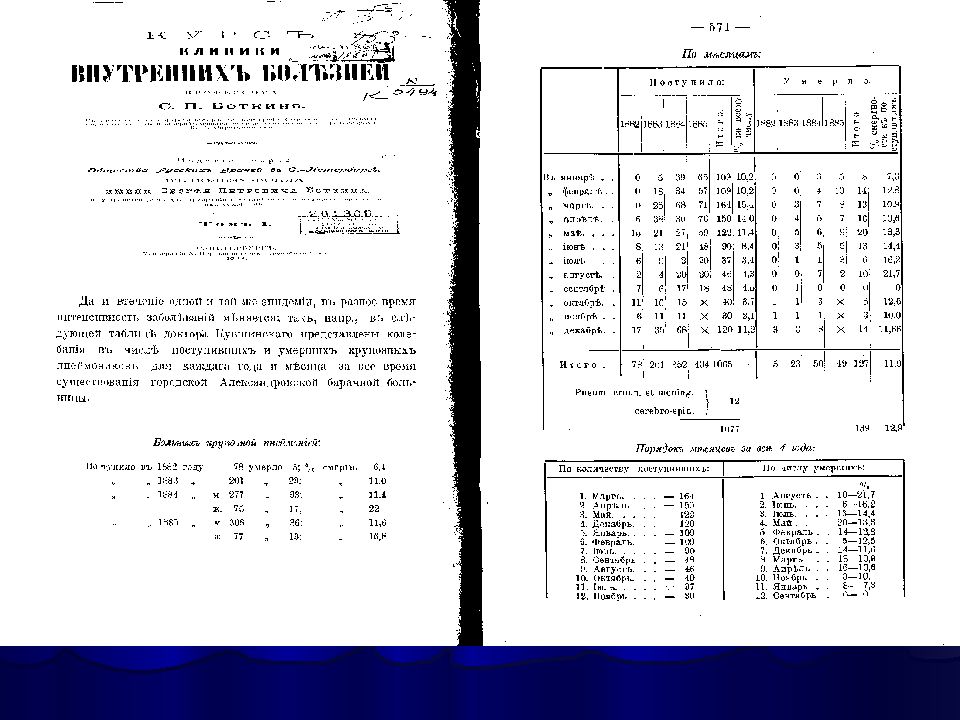

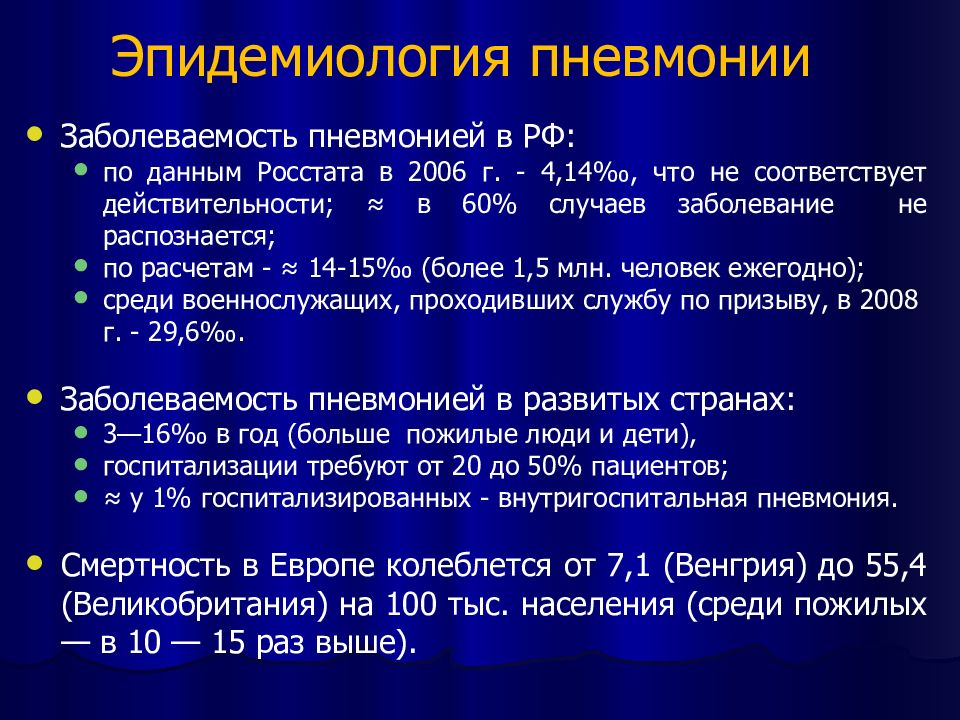

Слайд 6: Эпидемиология пневмонии

Заболеваемость пневмонией в РФ: по данным Росстата в 2006 г. - 4,14‰, что не соответствует действительности; ≈ в 60% случаев заболевание не распознается; п о расчетам - ≈ 14-15‰ (более 1,5 млн. человек ежегодно); среди военнослужащих, проходивших службу по призыву, в 2008 г. - 29,6‰. Заболеваемость пневмонией в развитых странах: 3—16‰ в год (больше пожилые люди и дети), госпитализации требуют от 20 до 50% пациентов; ≈ у 1% госпитализированных - внутригоспитальная пневмония. С мертность в Европе колеблется от 7,1 (Венгрия) до 55,4 (Великобритания) на 100 тыс. населения (среди пожилых — в 10 — 15 раз выше).

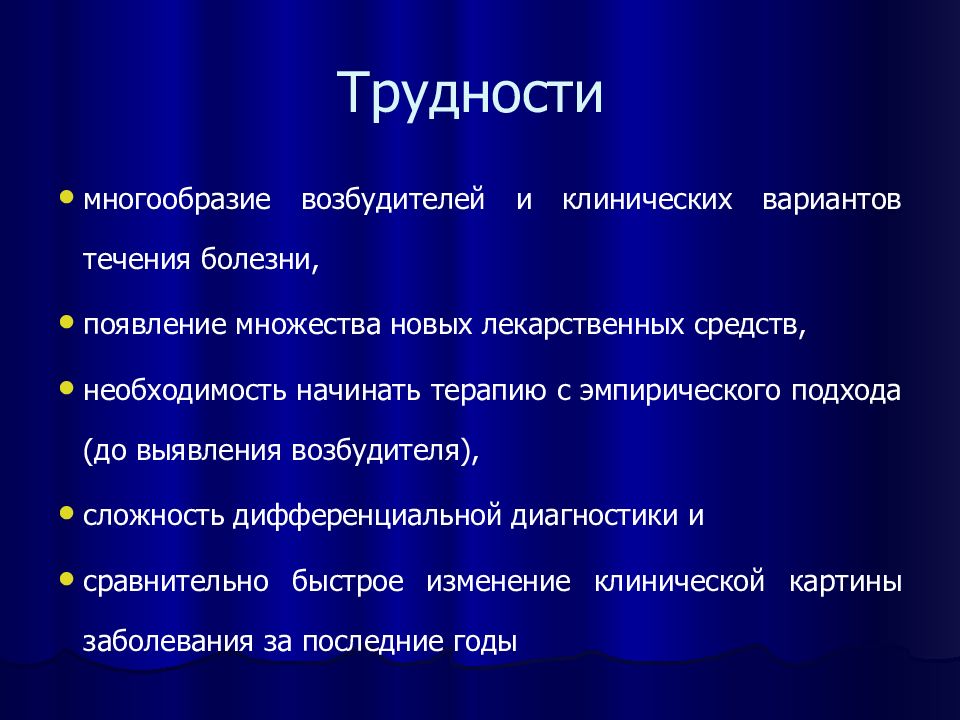

Слайд 7: Трудности

многообразие возбудителей и клинических вариантов течения болезни, появление множества новых лекарственных средств, необходимость начинать терапию с эмпирического подхода (до выявления возбудителя), сложность дифференциальной диагностики и сравнительно быстрое изменение клинической картины заболевания за последние годы

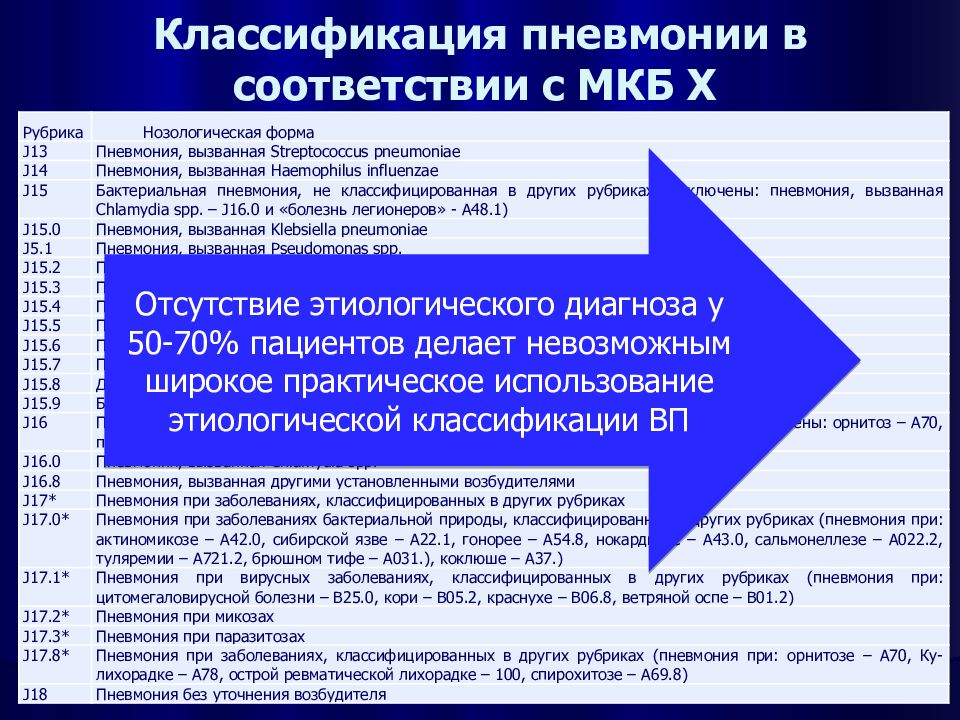

Слайд 8: Классификация пневмонии в соответствии с МКБ Х

Рубрика Нозологическая форма J 13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae J 14 Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках (исключены: пневмония, вызванная Chlamydia spp. – J 16.0 и «болезнь легионеров» - А48.1) J 15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae J 5.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas spp. J15.2 Пневмония, вызванная Staphylococcus spp. J15.3 Пневмония, вызванная стрептококками группы В J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae J15.8 Другие бактериальные пневмонии J15.9 Бактериальная пневмония неуточненной этиологии J16 Пневмония, вызванная возбудителями, не классифицированными в других рубриках (исключены: орнитоз – А70, пневмоцистная пневмония – В59) J16.0 Пневмония, вызванная Chlamydia spp. J16.8 Пневмония, вызванная другими установленными возбудителями J17* Пневмония при заболеваниях, классифицированных в других рубриках J17.0* Пневмония при заболеваниях бактериальной природы, классифицированных в других рубриках (пневмония при: актиномикозе – А42.0, сибирской язве – А22.1, гонорее – А54.8, нокардиозе – А43.0, сальмонеллезе – А022.2, туляремии – А721.2, брюшном тифе – А031.), коклюше – А37.) J17.1* Пневмония при вирусных заболеваниях, классифицированных в других рубриках (пневмония при: цитомегаловирусной болезни – В25.0, кори – В05.2, краснухе – В06.8, ветряной оспе – В01.2) J17.2* Пневмония при микозах J17.3* Пневмония при паразитозах J17.8* Пневмония при заболеваниях, классифицированных в других рубриках (пневмония при: орнитозе – А70, Ку-лихорадке – А78, острой ревматической лихорадке – 100, спирохитозе – А69.8) J18 Пневмония без уточнения возбудителя Отсутствие этиологического диагноза у 50-70% пациентов делает невозможным широкое практическое использование этиологической классификации ВП

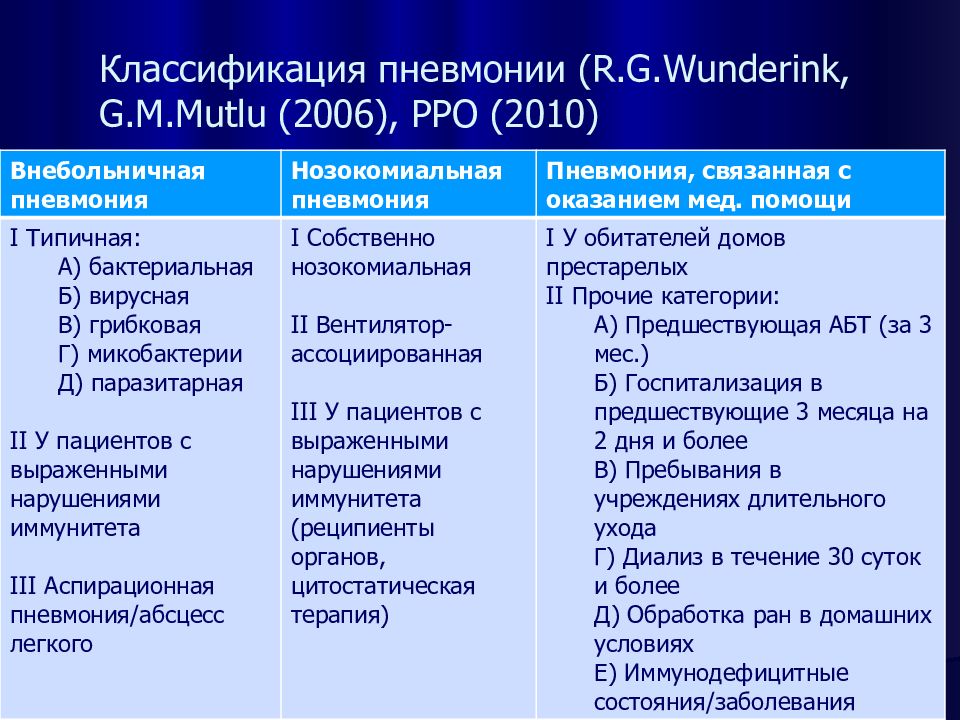

Слайд 9: Классификация пневмонии ( R. G. Wunderink, G. M. Mutlu ( 2006 ), РРО (2010)

Внебольничная пневмония Нозокомиальная пневмония Пневмония, связанная с оказанием мед. помощи I Типичная: А) бактериальная Б) вирусная В) грибковая Г) микобактерии Д) паразитарная II У пациентов с выраженными нарушениями иммунитета III Аспирационная пневмония/абсцесс легкого I Собственно нозокомиальная II Вентилятор-ассоциированная III У пациентов с выраженными нарушениями иммунитета (реципиенты органов, цитостатическая терапия) I У обитателей домов престарелых II Прочие категории: А) Предшествующая АБТ (за 3 мес.) Б) Госпитализация в предшествующие 3 месяца на 2 дня и более В) Пребывания в учреждениях длительного ухода Г) Диализ в течение 30 суток и более Д) Обработка ран в домашних условиях Е) Иммунодефицитные состояния/заболевания

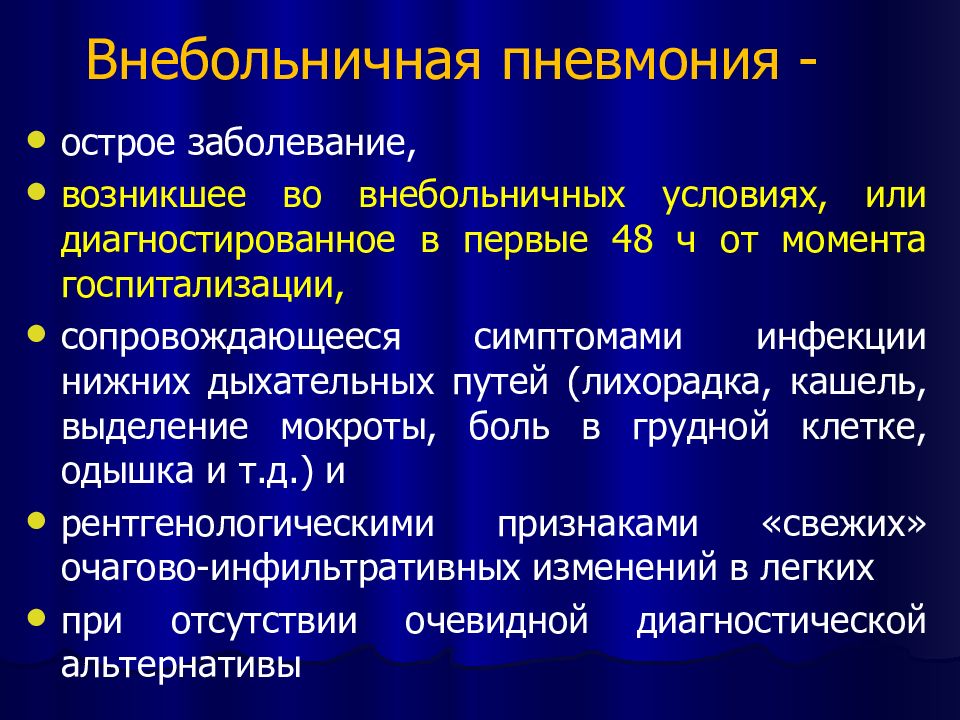

Слайд 10: Внебольничная пневмония -

острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях, или диагностированное в первые 48 ч от момента госпитализации, сопровождающееся симптомами инфекции нижних дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка и т.д.) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы

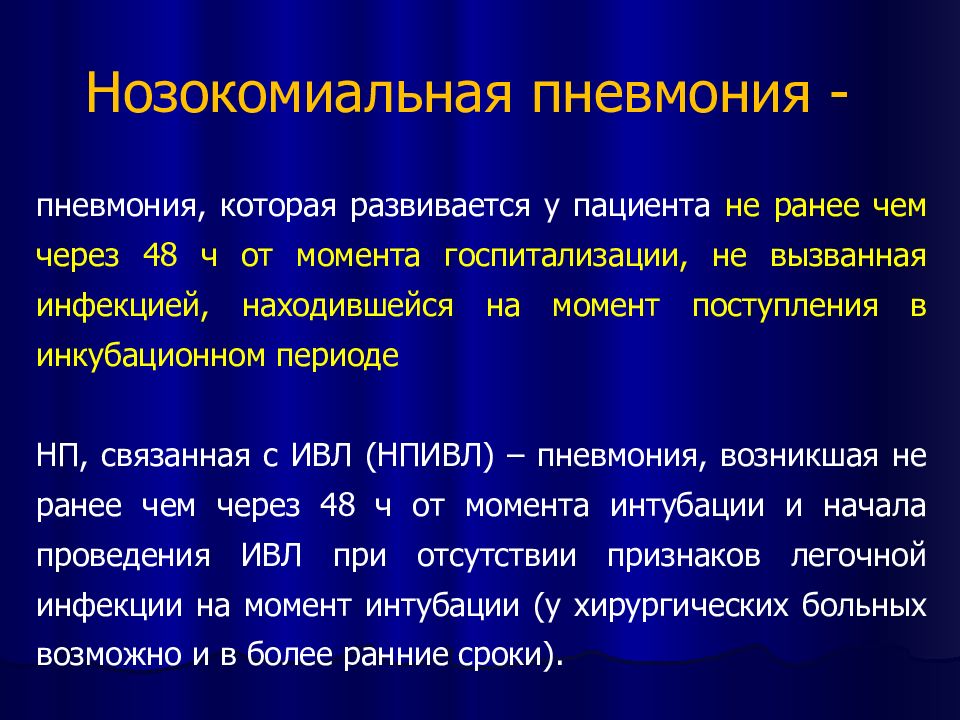

Слайд 11: Нозокомиальная пневмония -

пневмония, которая развивается у пациента не ранее чем через 48 ч от момента госпитализации, не вызванная инфекцией, находившейся на момент поступления в инкубационном периоде НП, связанная с ИВЛ (НПИВЛ) – пневмония, возникшая не ранее чем через 48 ч от момента интубации и начала проведения ИВЛ при отсутствии признаков легочной инфекции на момент интубации (у хирургических больных возможно и в более ранние сроки).

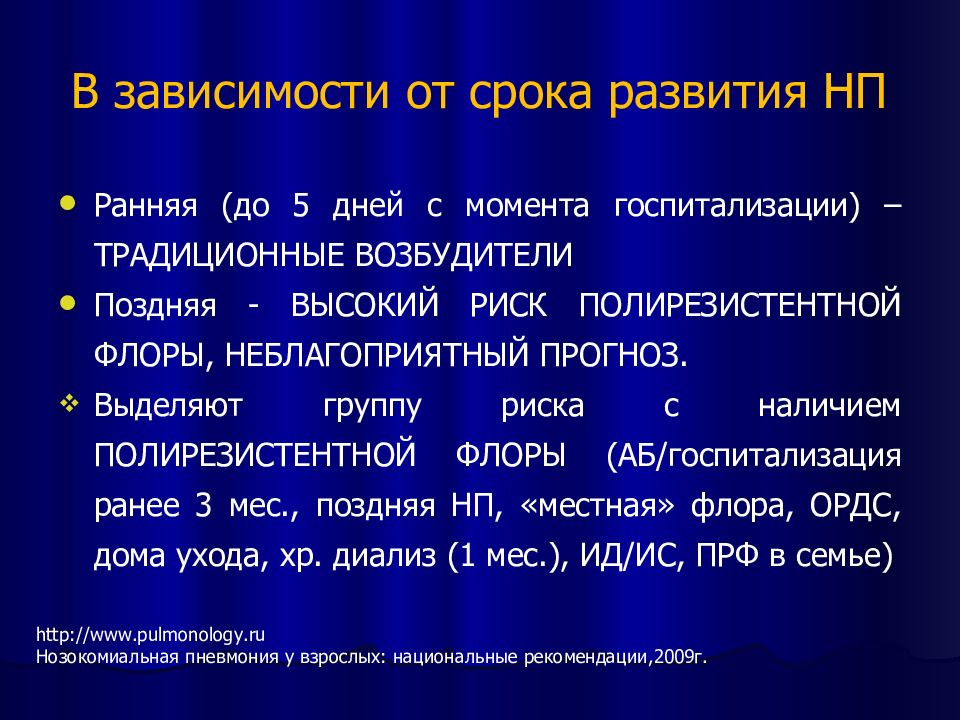

Слайд 12: В зависимости от срока развития НП

Ранняя (до 5 дней с момента госпитализации) – ТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ Поздняя - высокий риск полирезистентной флоры, неблагоприятный прогноз. Выделяют группу риска с наличием ПОЛИРЕЗИСТЕНТНОЙ ФЛОРЫ (АБ / госпитализация ранее 3 мес., поздняя НП, «местная» флора, ОРДС, дома ухода, хр. диализ (1 мес.), ИД / ИС, ПРФ в семье) http://www.pulmonology.ru Нозокомиальная пневмония у взрослых: национальные рекомендации,2009г.

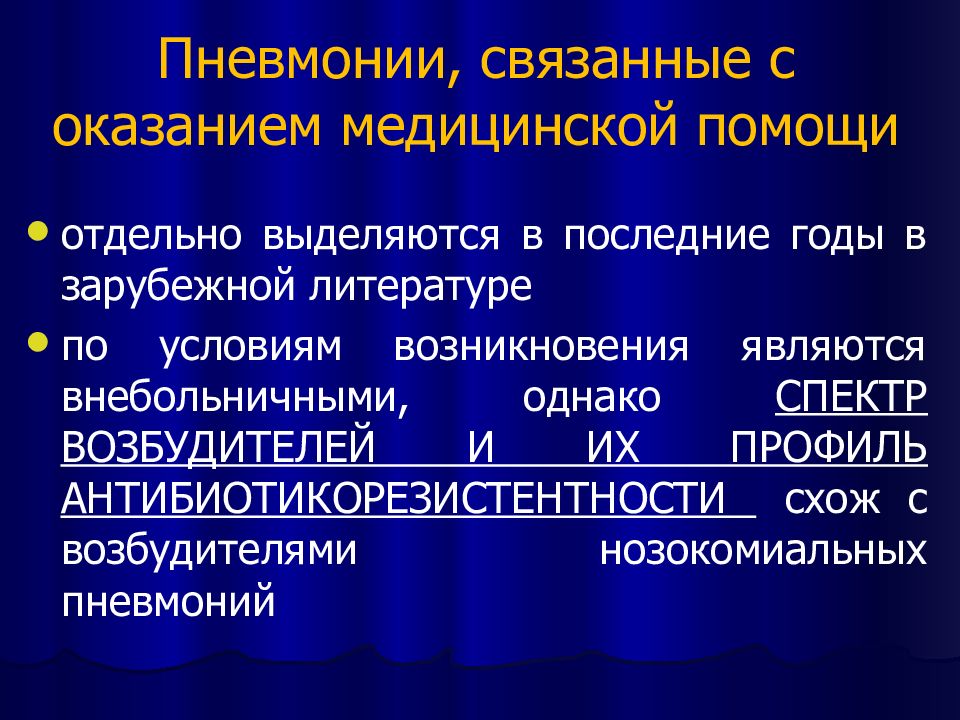

Слайд 13: Пневмонии, связанные с оказанием медицинской помощи

отдельно выделяются в последние годы в зарубежной литературе по условиям возникновения являются внебольничными, однако СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И ИХ ПРОФИЛЬ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ схож с возбудителями нозокомиальных пневмоний

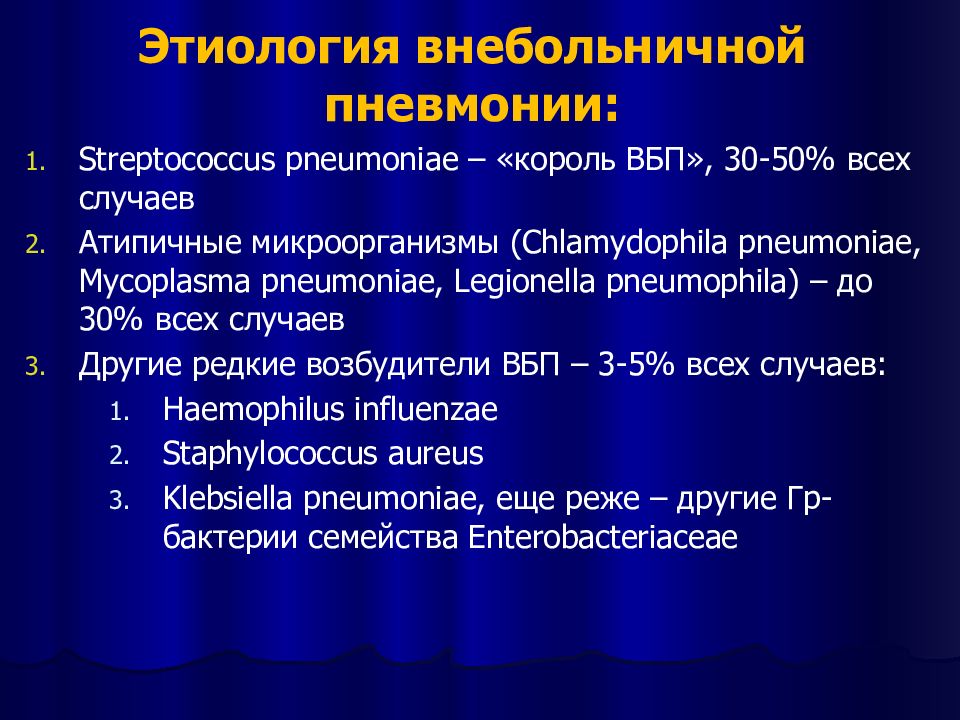

Слайд 16: Этиология внебольничной пневмонии:

Streptococcus pneumoniae – «король ВБП», 30-50% всех случаев Атипичные микроорганизмы ( Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila ) – до 30% всех случаев Другие редкие возбудители ВБП – 3-5% всех случаев: Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Klebsiella pneumoniae, еще реже – другие Гр- бактерии семейства Enterobacteriaceae

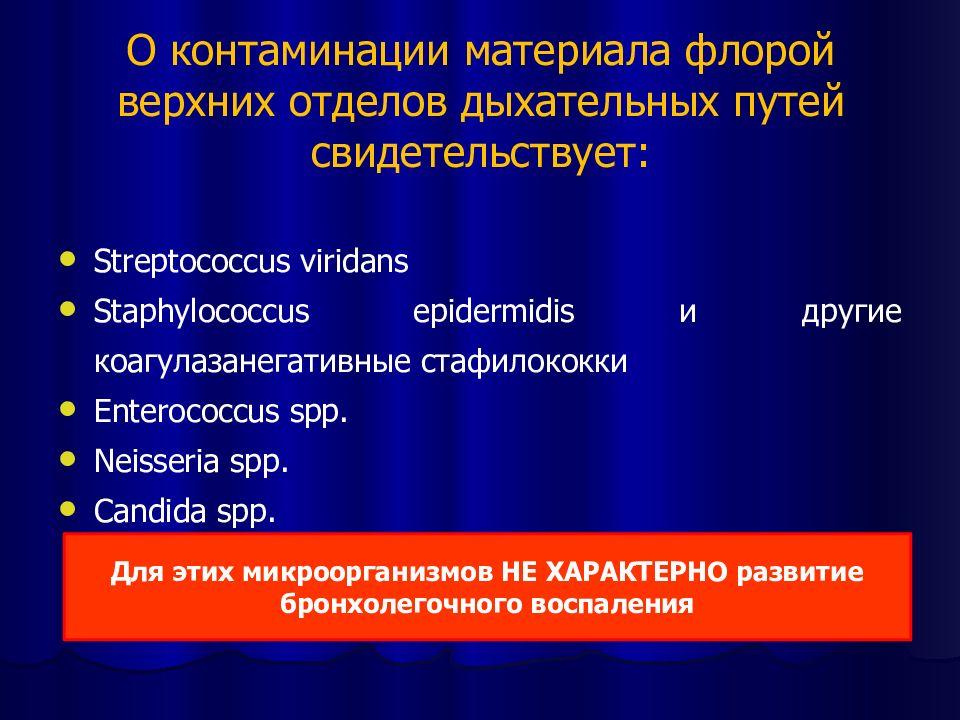

Слайд 17: О контаминации материала флорой верхних отделов дыхательных путей свидетельствует:

Streptococcus viridans Staphylococcus epidermidis и другие коагулазанегативные стафилококки Enterococcus spp. Neisseria spp. Candida spp. Для этих микроорганизмов НЕ ХАРАКТЕРНО развитие бронхолегочного воспаления

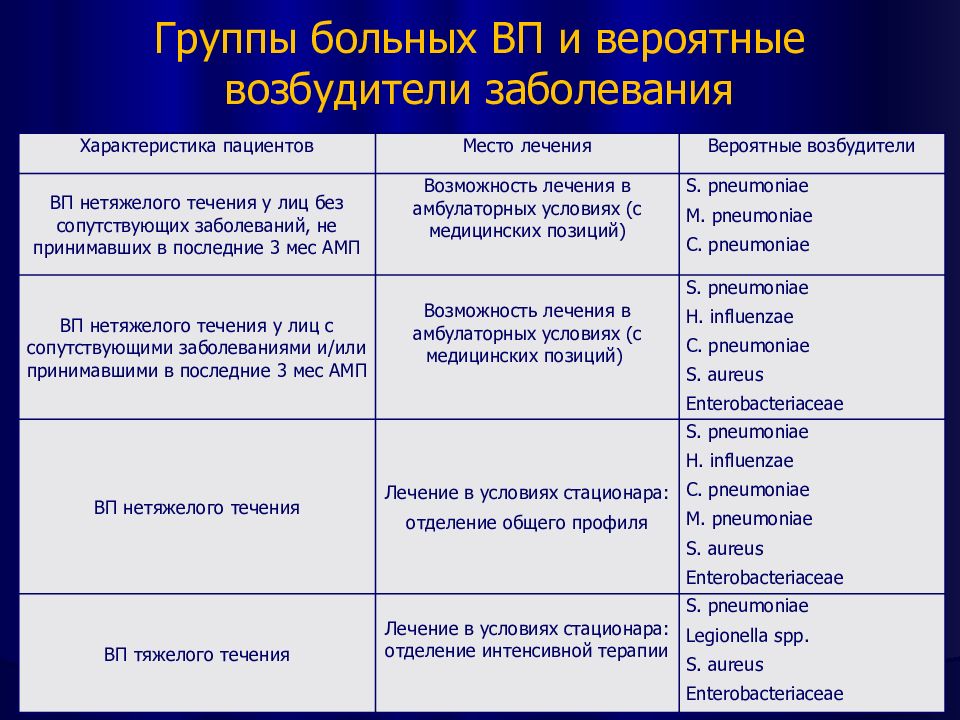

Слайд 18: Группы больных ВП и вероятные возбудители заболевания

Характеристика пациентов Место лечения Вероятные возбудители ВП нетяжелого течения у лиц без сопутствующих заболеваний, не принимавших в последние 3 мес АМП Возможность лечения в амбулаторных условиях ( с медицинских позиций ) S. pneumoniae M. pneumoniae C. pneumoniae ВП нетяжелого течения у лиц с сопутствующими заболеваниями и/или принимавшими в последние 3 мес АМП Возможность лечения в амбулаторных условиях ( с медицинских позиций ) S. pneumoniae H. influenzae C. pneumoniae S. aureus Enterobacteriaceae ВП нетяжелого течения Лечение в условиях стационара: отделение общего профиля S. pneumoniae H. influenzae C. pneumoniae M. pneumoniae S. aureus Enterobacteriaceae ВП тяжелого течения Лечение в условиях стационара: отделение интенсивной терапии S. pneumoniae Legionella spp. S. aureus Enterobacteriaceae

Слайд 19: Основные причины развития пневмонии:

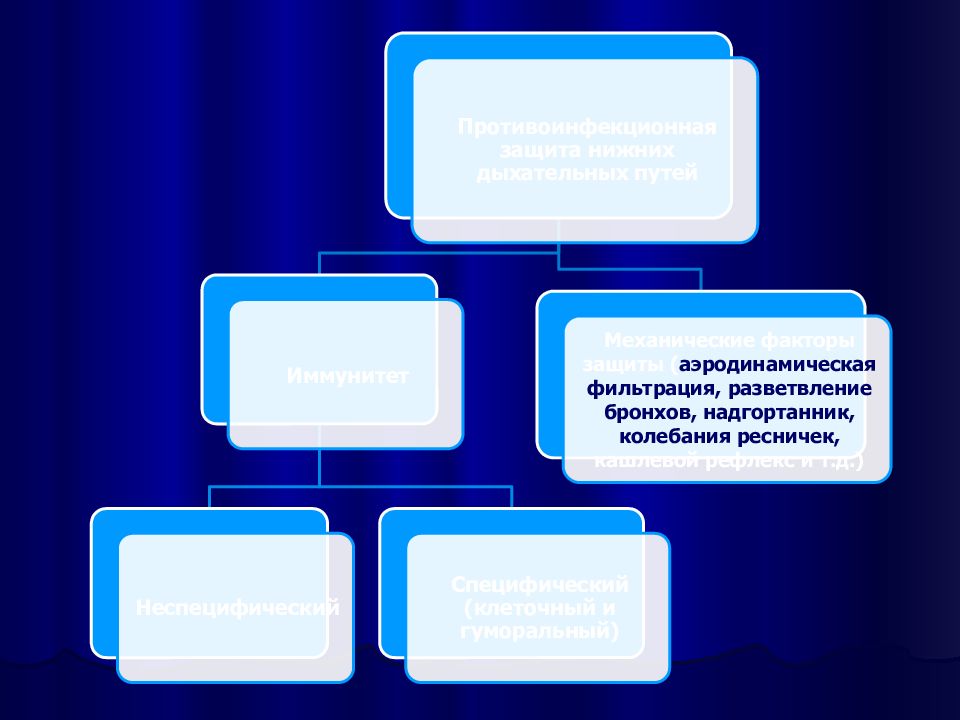

снижение эффективности защитных механизмов макроорганизма массивность дозы проникаемых в нижние отделы дыхательных путей микроорганизмов и / или их повышенная вирулентность

Слайд 20: Основной механизм развития пневмоний:

а спирация секрета ротоглотки с содержащимися в нем колонизирующими микроорганизмами (актуален для S. pneumoniae, H. influenzae, Гр- бактерий, анаэробов) микроаспирация (часто) м акроаспирация (редко при наличии предрасполагающих факторов – ОНМК, хронический алкоголизм, повторная рвота)

Слайд 21: Другие более редкие механизмы развития пневмоний:

Ингаляция микробного аэрозоля ( Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumoniae и др.) Гематогенная диссеминация из экстрапульмонарного очага инфекции Непосредственное распространение инфекции с прилежащих очагов патологии (внутрипеченочный или поддиафрагмальный абсцесс и т.п.) Реактивация латентной инфекции ( Pneumocystis jiroveci в случае выраженного ИДС)

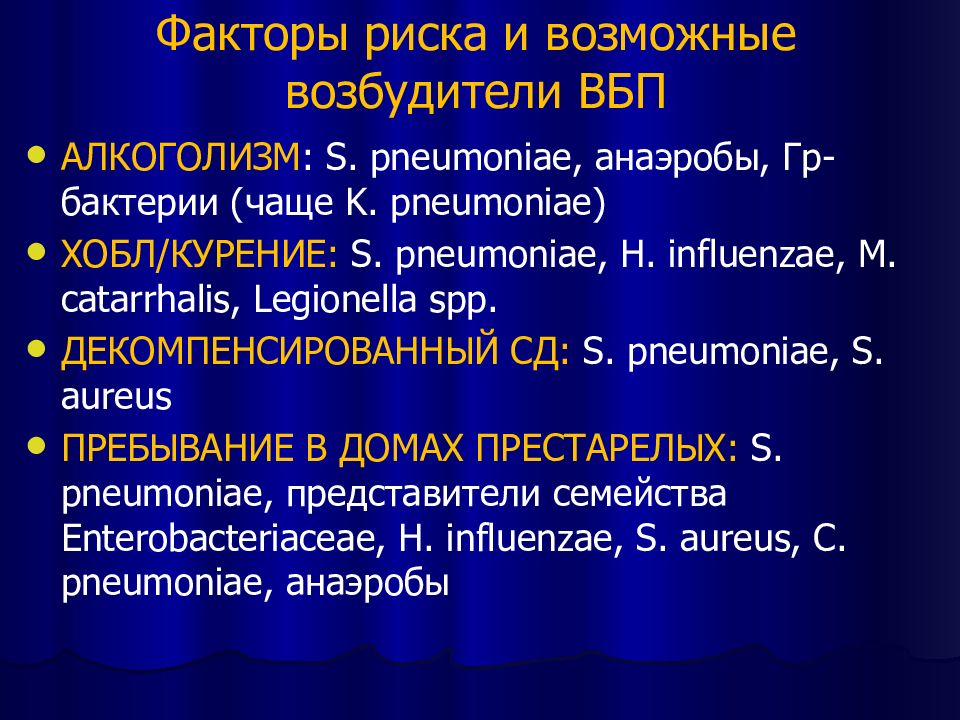

Слайд 22: Факторы риска и возможные возбудители ВБП

АЛКОГОЛИЗМ : S. pneumoniae, анаэробы, Гр- бактерии (чаще K. pneumoniae ) ХОБЛ / КУРЕНИЕ: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, Legionella spp. ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ СД: S. pneumoniae, S. aureus ПРЕБЫВАНИЕ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ: S. pneumoniae, представители семейства Enterobacteriaceae, H. influenzae, S. aureus, C. pneumoniae, анаэробы

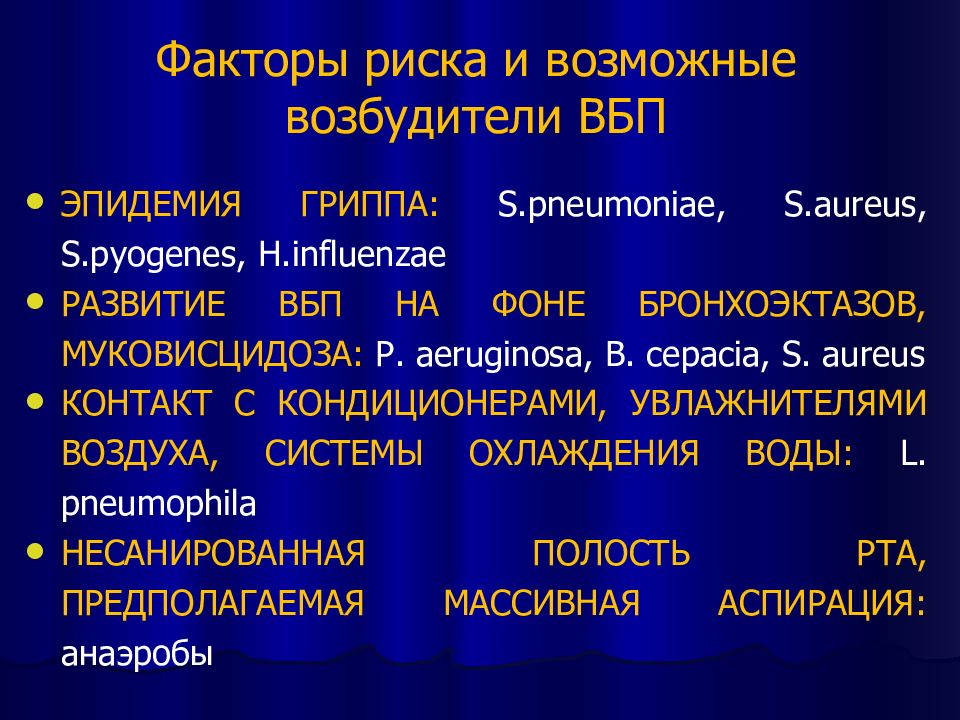

Слайд 23: Факторы риска и возможные возбудители ВБП

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА: S.pneumoniae, S.aureus, S.pyogenes, H.influenzae РАЗВИТИЕ ВБП НА ФОНЕ БРОНХОЭКТАЗОВ, МУКОВИСЦИДОЗА: P. aeruginosa, B. cepacia, S. aureus КОНТАКТ С КОНДИЦИОНЕРАМИ, УВЛАЖНИТЕЛЯМИ ВОЗДУХА, СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ: L. pneumophila НЕСАНИРОВАННАЯ ПОЛОСТЬ РТА, ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ МАССИВНАЯ АСПИРАЦИЯ: анаэробы

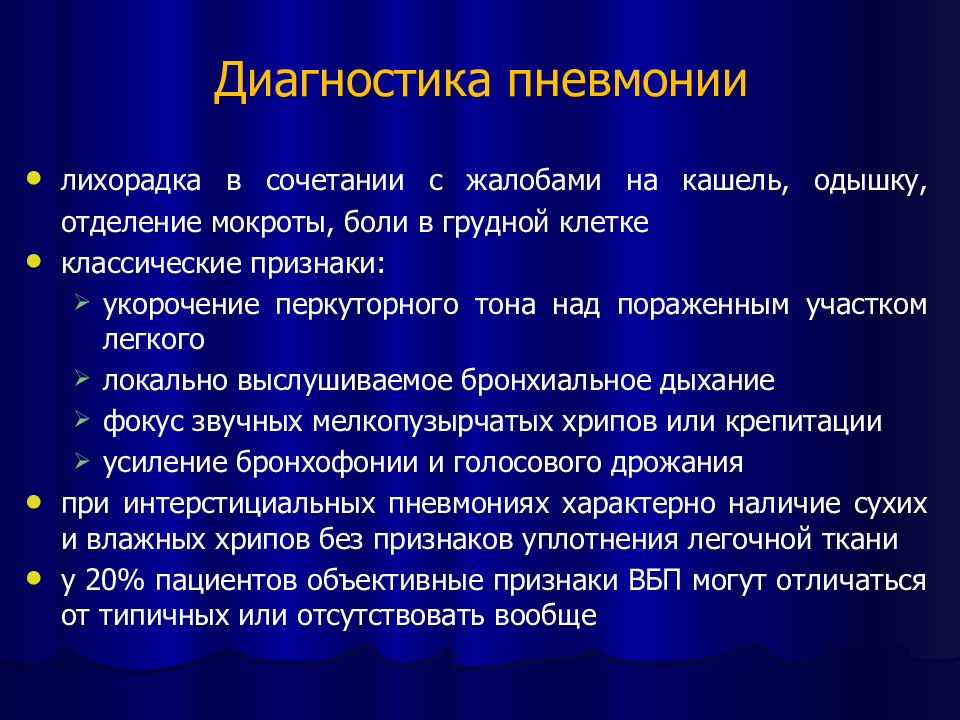

Слайд 24: Диагностика пневмонии

лихорадка в сочетании с жалобами на кашель, одышку, отделение мокроты, боли в грудной клетке классические признаки: укорочение перкуторного тона над пораженным участком легкого локально выслушиваемое бронхиальное дыхание фокус звучных мелкопузырчатых хрипов или крепитации усиление бронхофонии и голосового дрожания при интерстициальных пневмониях характерно наличие сухих и влажных хрипов без признаков уплотнения легочной ткани у 20% пациентов объективные признаки ВБП могут отличаться от типичных или отсутствовать вообще

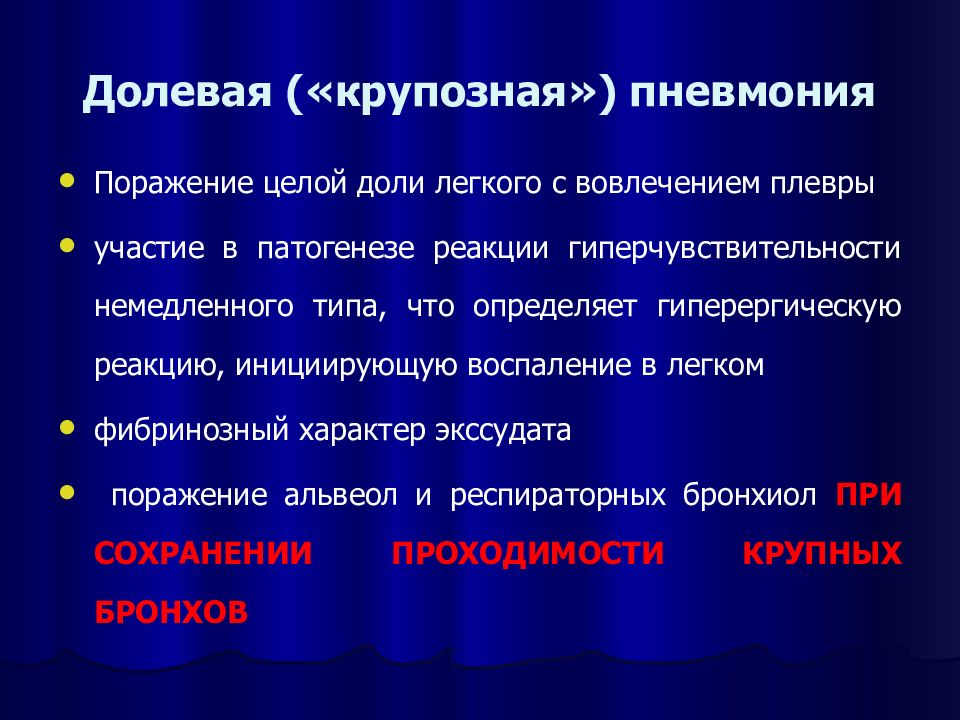

Слайд 25: Долевая («крупозная») пневмония

Поражение целой доли легкого с вовлечением плевры участие в патогенезе реакции гиперчувствительности немедленного типа, что определяет гиперергическую реакцию, инициирующую воспаление в легком фибринозный характер экссудата поражение альвеол и респираторных бронхиол ПРИ СОХРАНЕНИИ ПРОХОДИМОСТИ КРУПНЫХ БРОНХОВ

Слайд 26: Цикличность течения долевой пневмонии

Стадия прилива – начало болезни Стадия опеченения – разгар болезни Стадия разрешения – выздоровление

Слайд 27: Клиническая картина: жалобы

лихорадка пиретическая или гиперпиретическая, постоянная, послабляющая или гектическая, с потрясающими ознобами боли в грудной клетке, связанные с кашлем и дыханием симптомы интоксикации кашель вначале сухой затем продуктивный с отделением «ржавой» мокроты

Слайд 28: Клиническая картина: анамнез

Острое начало и «бурное» течение, цикличность А.Л. Мясников: «больной крупозной пневмонией помнит день и час, когда началось заболевание» наличие крупозной пневмонии в анамнезе Связь начала заболевания с ФР см. выше Эффективность антибиотикотерапии

Слайд 29: Осмотр

нарушение сознания вынужденное положение «лихорадочное» лицо гиперемия щек больше на стороне поражения на губах и крыльях носа герпетические высыпания цианоз, акроцианоз влажные и горячие на ощупь кожные покровы гипертермия отставание при дыхании половины грудной клетки, поверхностные дыхательные движения тахипноэ

Слайд 30: Пальпация

Усиление голосового дрожания Уменьшение экскурсии грудной клетки Шум трения плевры

Слайд 31: Перкуссия

притупление перкуторного звука с тимпаническим оттенком в первые дни болезни и при разрешении процесса и тупой звук - в стадию разгара болезни

Слайд 33: Особенности очаговой пневмонии

Небольшая протяженность воспаления: дольки, сегмент, сегменты Нормергическая реакция организма, которая определяет медленное формирования очага воспаления и умеренное нарушение сосудистой проницаемости Серозный или слизисто-гнойный характер экссудата Вовлечение в воспалительный процесс бронхов, в т.ч. крупных Отсутствие стадийности воспалительного процесса

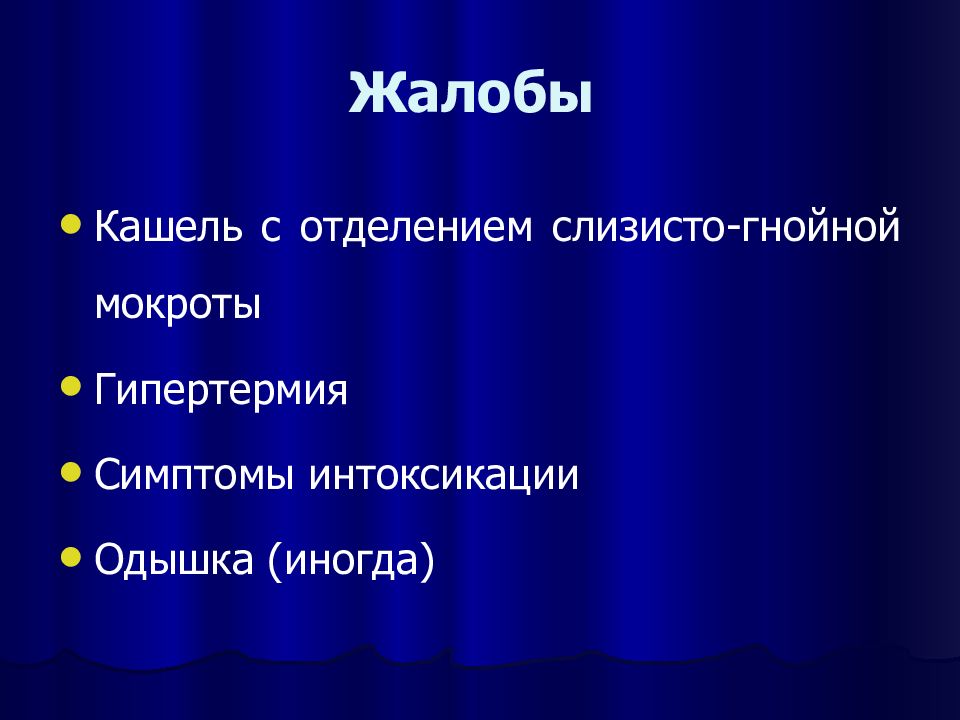

Слайд 34: Жалобы

Кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты Гипертермия Симптомы интоксикации Одышка (иногда)

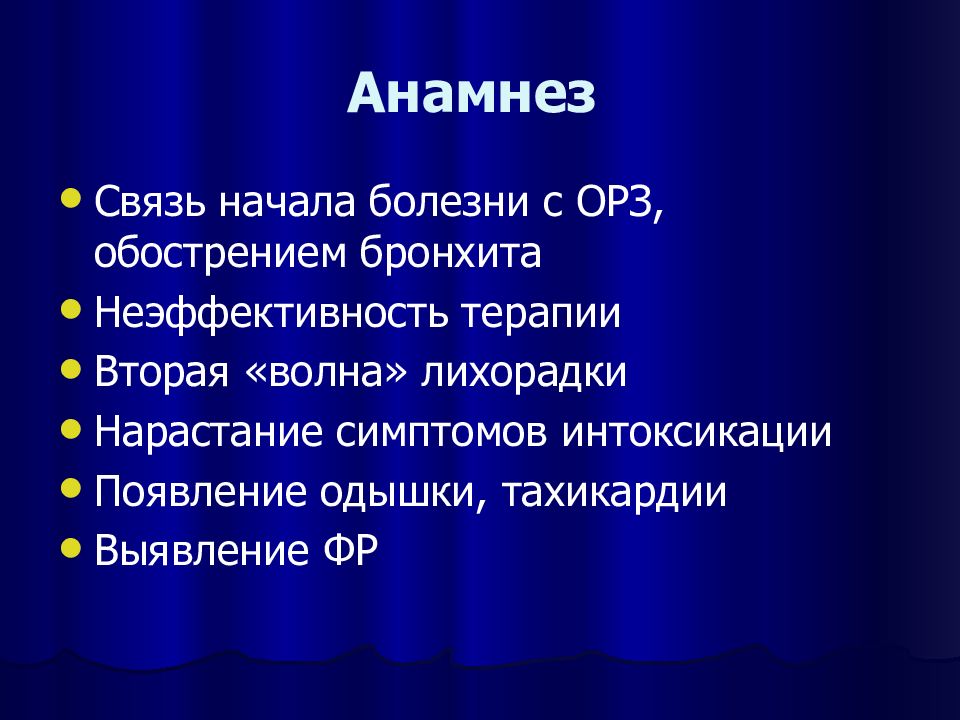

Слайд 35: Анамнез

Связь начала болезни с ОРЗ, обострением бронхита Неэффективность терапии Вторая «волна» лихорадки Нарастание симптомов интоксикации Появление одышки, тахикардии Выявление ФР

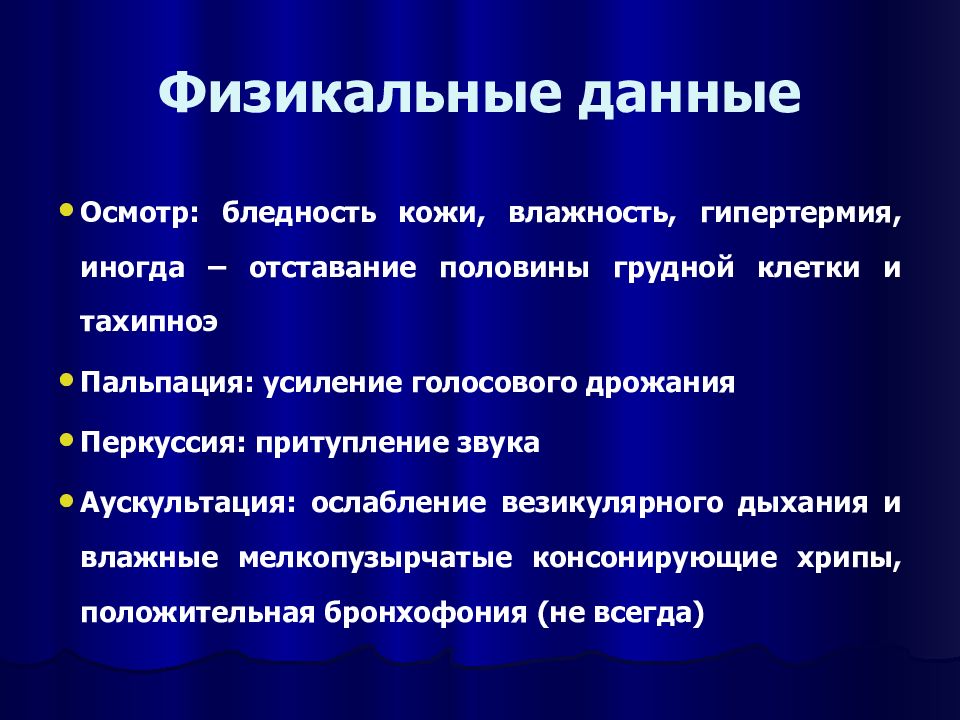

Слайд 36: Физикальные данные

Осмотр: бледность кожи, влажность, гипертермия, иногда – отставание половины грудной клетки и тахипноэ Пальпация: усиление голосового дрожания Перкуссия: притупление звука Аускультация: ослабление везикулярного дыхания и влажные мелкопузырчатые консонирующие хрипы, положительная бронхофония (не всегда)

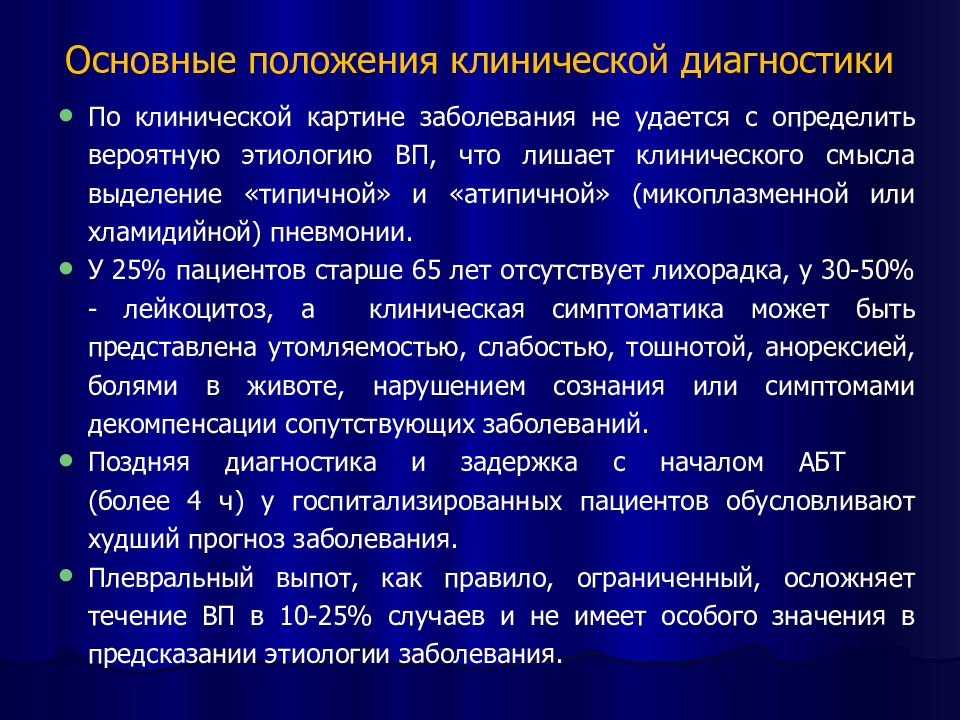

Слайд 37: Основные положения клинической диагностики

По клинической картине заболевания не удается с определить вероятную этиологию ВП, что лишает клинического смысла выделение «типичной» и « атипичной» ( микоплазменной или хламидийной ) пневмонии. У 25% пациентов старше 65 лет отсутствует лихорадка, у 30-50% - лейкоцитоз, а клиническая симптоматика может быть представлена утомляемостью, слабостью, тошнотой, анорексией, болями в животе, нарушением сознания или симптомами декомпенсации сопутствующих заболеваний. Поздняя диагностика и задержка с началом АБТ (более 4 ч) у госпитализированных пациентов обусловливают худший прогноз заболевания. Плевральный выпот, как правило, ограниченный, осложняет течение ВП в 10-25% случаев и не имеет особого значения в предсказании этиологии заболевания.

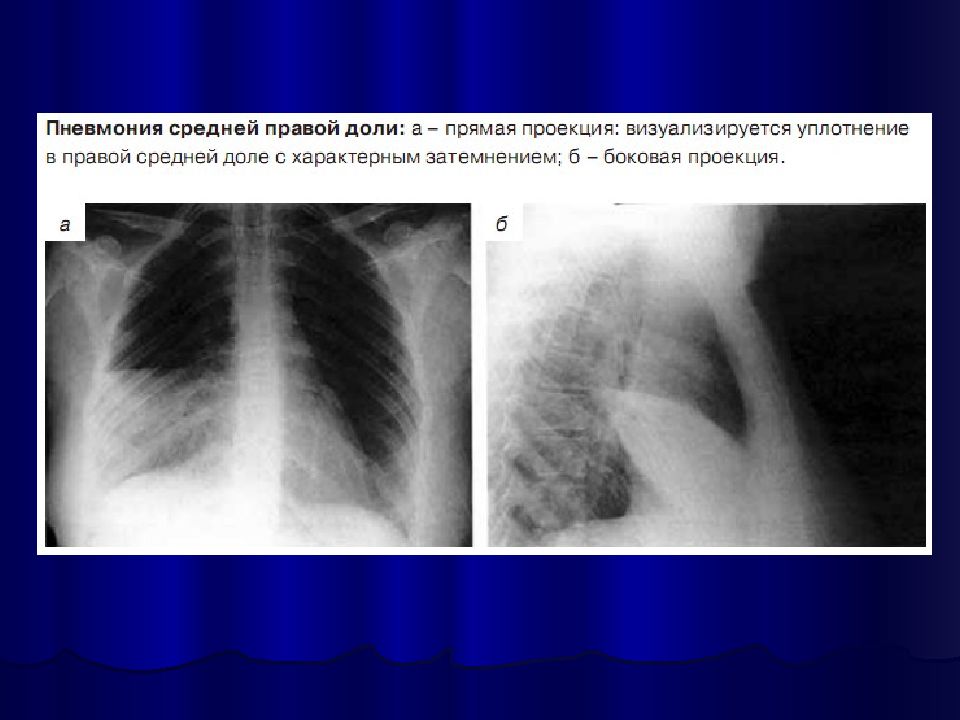

Слайд 38: Рентгенография органов грудной клетки

обязательный метод исследования при пневмонии, позволяет визуализировать пневмонический инфильтрат, оценить динамику процесса, р аспространённость инфильтрации, наличие плеврального выпота, признаков деструкции лёгочной ткани отражают тяжесть заболевания и определяют тактику лечения.

Слайд 39: Рентгенологическое исследование

проводится в начале заболевания и не ранее чем через 14 дней после начала АБТ; может быть выполнено и в более ранние сроки при возникновении осложнений или существенном изменении клинической картины заболевания в практической работе полноформатная пленочная рентгенография часто заменяется крупнокадровой флюорографией или цифровой флюорографией, которая в этих случаях выполняется в аналогичных проекциях в типичных случаях ВБП критерий диагноза - обнаружение очагово-инфильтративных или интерстициальных изменений в легких

Слайд 42

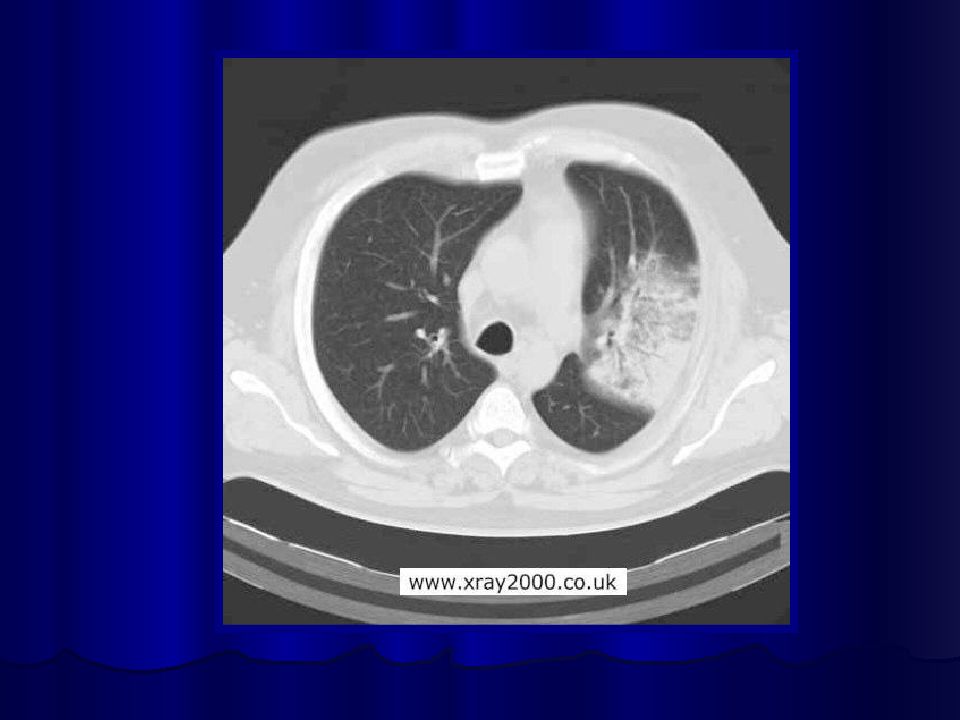

Правосторонняя нижнедолевая пневмония http://www.indyrad.iupui.edu/public/stalexan/sol2000/virthospblack.html

Слайд 43: Рентгенологическая картина ВП

Основной рентгенологический признак ВП - локальное снижение воздушности легочной ткани (инфильтрация) за счет накопления воспалительного экссудата в респираторных отделах. Рентгенологическая и КТ картина ВП определяется типом инфильтрации легочной ткани и стадией воспалительного процесса.

Слайд 44: Альвеолярный тип инфильтрации (консолидация) при пневмонии

Наблюдается при заполнении воспалительным экссудатом воздухосодержащих альвеол, альвеолярных мешков, альвеолярных ходов и респираторных бронхиол. Особенности: средняя интенсивность тени уплотненного участка легкого при рентгенографии и тканевая плотность при КТ видимость в зоне уплотнения воздушных просветов бронхов (симптом воздушной бронхографии). Определяется как плевропневмония. Чаще встречается при инфицировании бактериальными возбудителями, особенно пневмококком.

Слайд 45: Интерстициальный тип инфильтрации (матовое стекло)

Наблюдается при заполнении воспалительным экссудатом межальвеолярных пространств. Особенности: низкая (малая) интенсивность тени уплотненного участка при рентгенографии «симптом матового стекла» при высокоразрешающей КТ легких видимость стенок бронхов и элементов сосудистого рисунка в зоне инфильтрации. Определяются как интерстициальные. Не имеют отчетливой физикальной симптоматики, и могут выявляться при обычной рентгенографии. Чаще возникают при небактериальных пневмониях.

Слайд 46: Рентгенологическая динамика пневмонии

Длительность обратного развития пневмонии обычно составляет 3-4 недели. Контрольное рентгенологическое и КТ исследование в эти сроки позволяет выявить нормальную картину или остаточные изменения в легких в виде локальных участков уплотнения легочной ткани или деформации легочного рисунка при отсутствии клинических симптомов заболевания. Длительность сохранения остаточных изменений не влияет на продолжительность АБТ.

Слайд 47: Рентгенологическая динамика пневмонии

Локальный постпневмонический пневмосклероз обычно является случайной находкой при рентгенологическом исследовании. Диагноз устанавливается методом исключения других заболеваний при наличии пневмонии в анамнезе. Наиболее точная характеристика изменений возможна по данным КТ. Необходимо наблюдение за больными в течение 2 лет.

Слайд 48: Возможные причины клинико-рентгенологической диссоциации:

Методика исследования: Технический брак Одна проекция Только рентгеноскопия Динамическая нерезкость при одышке, нарушении сознания, гиперкинезах Отсутствие возможности проведения КТ Нейтропения с невозможностью развития локализованной острой воспалительной реакции в легочной ткани. Ранние стадии заболевания (по стетоакустическим данным распознать пневмонию можно за 24-48 ч до появления легочного инфильтрата на рентгенограмме). Интерстициальная пневмония (10%). Гиповолемия.

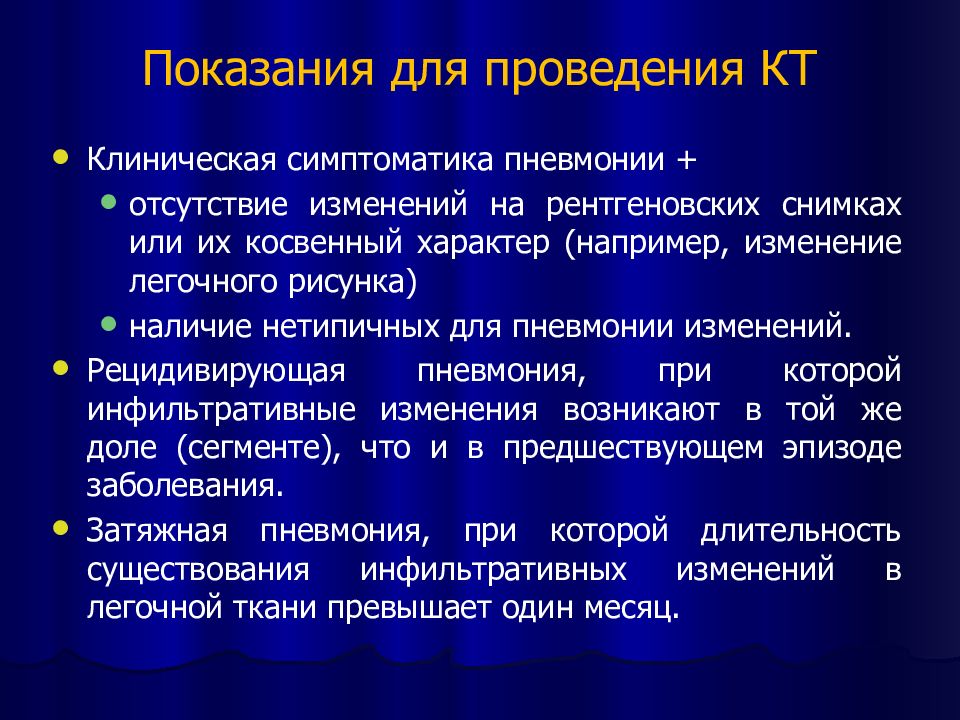

Слайд 49: Показания для проведения КТ

Клиническая симптоматика пневмонии + отсутствие изменений на рентгеновских снимках или их косвенный характер (например, изменение легочного рисунка) наличие нетипичных для пневмонии изменений. Рецидивирующая пневмония, при которой инфильтративные изменения возникают в той же доле (сегменте), что и в предшествующем эпизоде заболевания. Затяжная пневмония, при которой длительность существования инфильтративных изменений в легочной ткани превышает один месяц.

Слайд 51: Диагностика пневмонии: микробиологическое исследование мокроты

Мокрота собирается в как можно более ранние сроки с момента госпитализации и до начала АБТ Перед сбором мокроты необходимо почистить зубы, внутреннюю поверхность щёк, тщательно прополоскать рот водой. Пациентов необходимо проинструктировать о необходимости глубокого откашливания для получения содержимого нижних отделов дыхательных путей, а не рото- или носоглотки. Сбор мокроты необходимо производить в стерильные контейнеры, которые должны быть доставлены в микробиологическую лабораторию не позднее, чем через 2 ч с момента получения материала.

Слайд 52: Диагностика пневмонии: микробиологическое исследование

на первом этапе исследования мокрота окрашивается по Граму ; при наличии менее 25 полиморфно-ядерных лейкоцитов и более 10 эпителиальных клеток (при просмотре не менее 10 полей зрения с увеличением х100 ) культуральное исследование нецелесообразно, т.к. образец контаминирован содержимым ротовой полости микроскопия мокроты может дать ориентиры при выборе АБТ (ланцетовидные Гр+ диплококки – S. pneumoniae, слабо окрашенные Гр- коккобациллы – H. influenzae и т.д. ) на втором этапе исследования осуществляется посев мокроты для выделения конкретных возбудителей и определения профиля антибиотикорезистентности

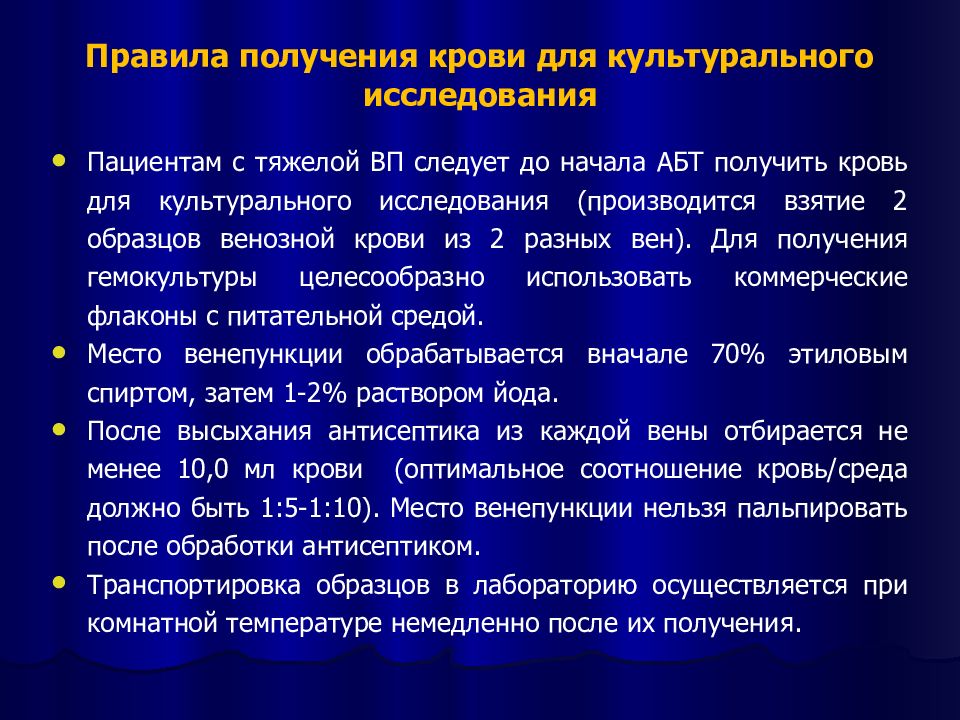

Слайд 53: Правила получения крови для культурального исследования

Пациентам с тяжелой ВП следует до начала АБТ получить кровь для культурального исследования (производится взятие 2 образцов венозной крови из 2 разных вен). Для получения гемокультуры целесообразно использовать коммерческие флаконы с питательной средой. Место венепункции обрабатывается вначале 70% этиловым спиртом, затем 1-2% раствором йода. После высыхания антисептика из каждой вены отбирается не менее 10,0 мл крови (оптимальное соотношение кровь/среда должно быть 1:5-1:10). Место венепункции нельзя пальпировать после обработки антисептиком. Транспортировка образцов в лабораторию осуществляется при комнатной температуре немедленно после их получения.

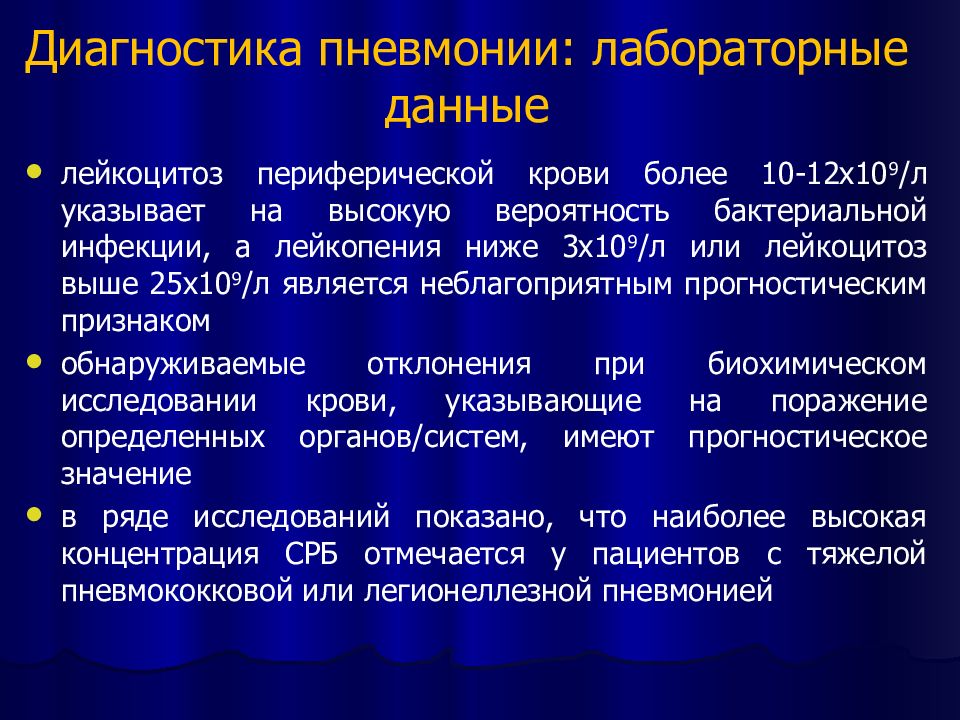

Слайд 54: Диагностика пневмонии: лабораторные данные

лейкоцитоз периферической крови более 10-12х10 9 / л указывает на высокую вероятность бактериальной инфекции, а лейкопения ниже 3х10 9 / л или лейкоцитоз выше 25х10 9 / л является неблагоприятным прогностическим признаком обнаруживаемые отклонения при биохимическом исследовании крови, указывающие на поражение определенных органов / систем, имеют прогностическое значение в ряде исследований показано, что наиболее высокая концентрация СРБ отмечается у пациентов с тяжелой пневмококковой или легионеллезной пневмонией

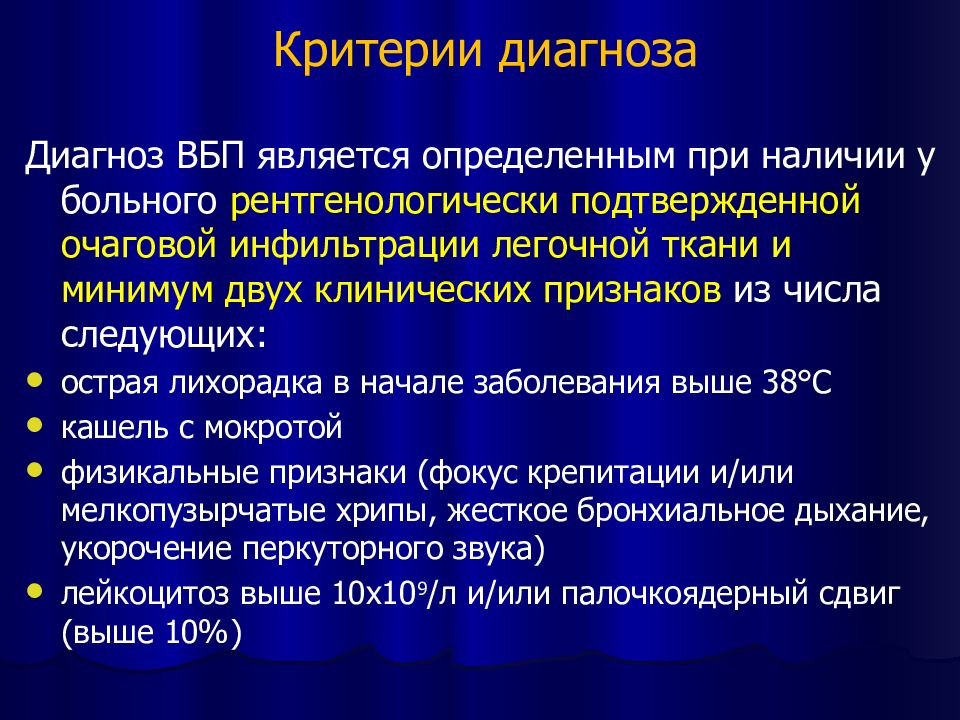

Слайд 55: Критерии диагноза

Диагноз ВБП является определенным при наличии у больного рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани и минимум двух клинических признаков из числа следующих: острая лихорадка в начале заболевания выше 38°С кашель с мокротой физикальные признаки (фокус крепитации и / или мелкопузырчатые хрипы, жесткое бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука) лейкоцитоз выше 10х10 9 / л и / или палочкоядерный сдвиг (выше 10%)

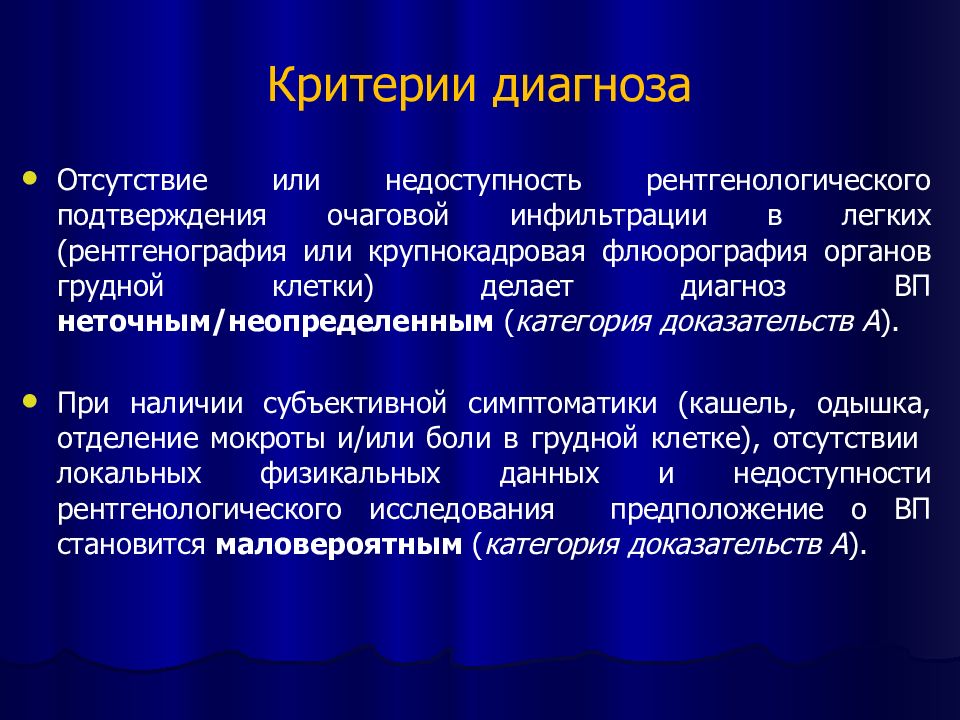

Слайд 56: Критерии диагноза

Отсутствие или недоступность рентгенологического подтверждения очаговой инфильтрации в легких (рентгенография или крупнокадровая флюорография органов грудной клетки) делает диагноз ВП неточным/неопределенным ( категория доказательств А ). При наличии субъективной симптоматики (кашель, одышка, отделение мокроты и/или боли в грудной клетке), отсутствии локальных физикальных данных и недоступности рентгенологического исследования предположение о ВП становится маловероятным ( категория доказательств А ).

Слайд 57: Особенности течения ВБП в зависимости от ее этиологии (категории доказательств В и С)

Для пневмококковой ВБП характерны острое начало, высокая лихорадка, боли в грудной клетке; для легионеллезной – диарея, неврологическая симптоматика, тяжелое течение заболевания, нарушения функции печени; для микоплазменной - мышечные и головные боли, симптомы инфекции верхних дыхательных путей. особенности клинико-рентгенологического течения ВБП не могут считаться адекватными предикторами этиологии заболевания ( категория доказательств В )

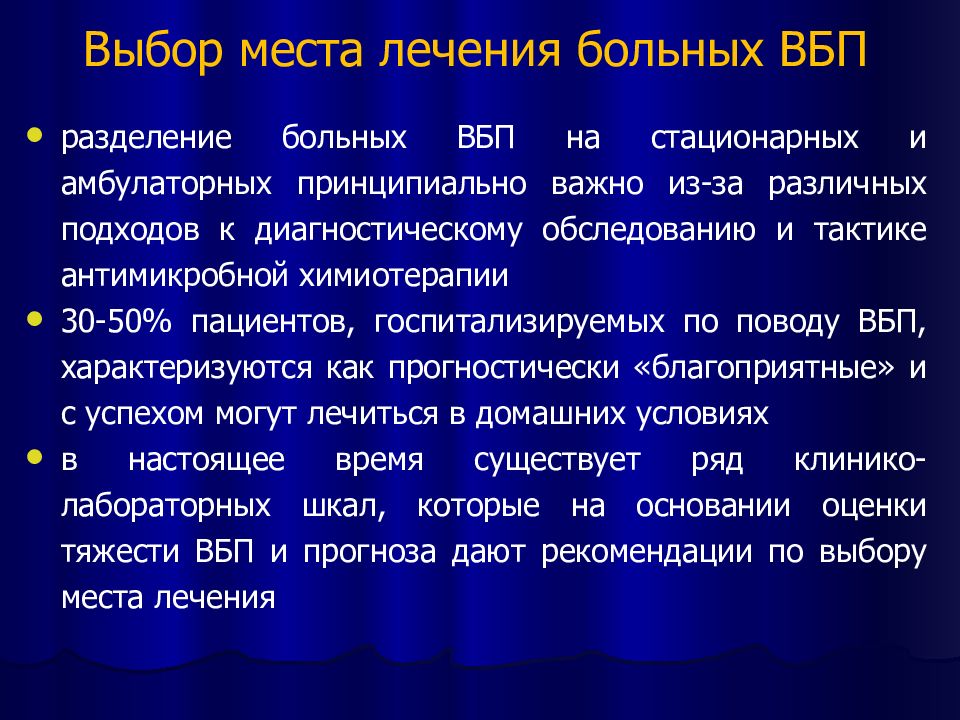

Слайд 58: Выбор места лечения больных ВБП

разделение больных ВБП на стационарных и амбулаторных принципиально важно из-за различных подходов к диагностическому обследованию и тактике антимикробной химиотерапии 30-50% пациентов, госпитализируемых по поводу ВБП, характеризуются как прогностически «благоприятные» и с успехом могут лечиться в домашних условиях в настоящее время существует ряд клинико-лабораторных шкал, которые на основании оценки тяжести ВБП и прогноза дают рекомендации по выбору места лечения

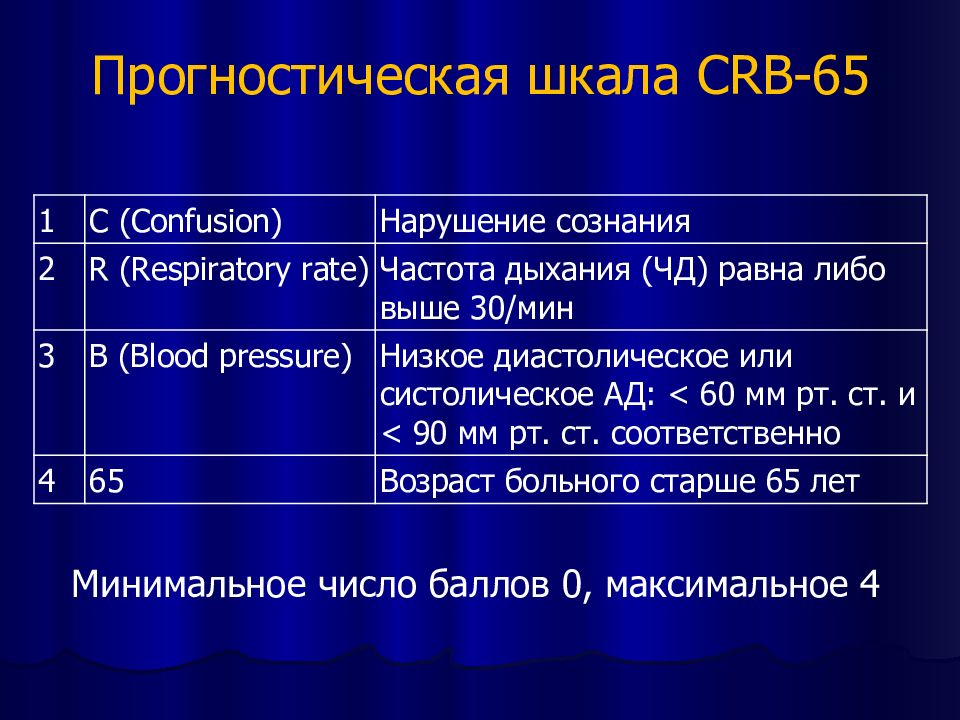

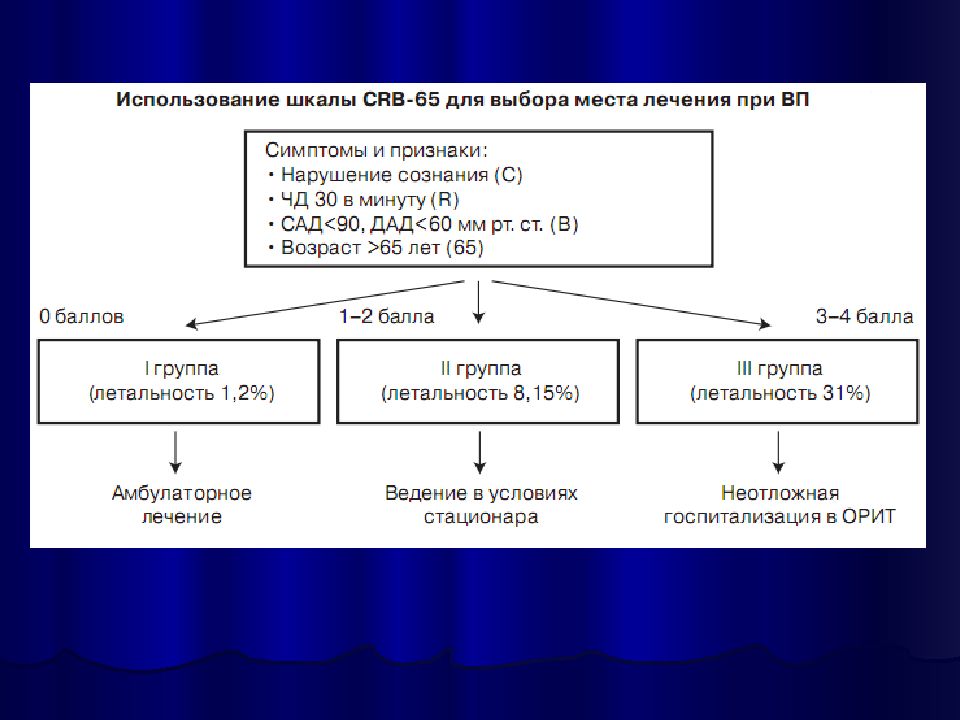

Слайд 59: Прогностическая шкала CRB-65

1 C (Confusion) Нарушение сознания 2 R (Respiratory rate) Частота дыхания (ЧД) равна либо выше 30 / мин 3 B (Blood pressure) Низкое диастолическое или систолическое АД: < 60 мм рт. ст. и < 90 мм рт. ст. соответственно 4 65 Возраст больного старше 65 лет Минимальное число баллов 0, максимальное 4

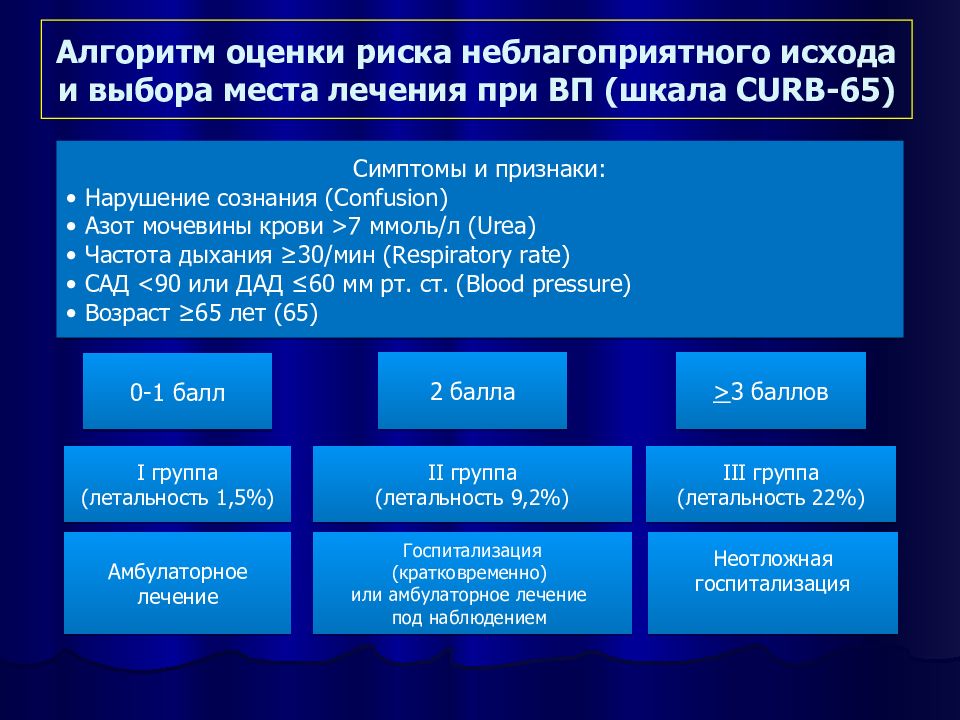

Слайд 61: Алгоритм оценки риска неблагоприятного исхода и выбора места лечения при ВП (шкала C U RB-65 )

Симптомы и признаки: • Нарушение сознания ( Confusion) • Азот мочевины крови >7 ммоль /л ( Urea) • Частота дыхания ≥30/мин ( Respiratory rate) • САД <90 или ДАД ≤60 мм рт. ст. (В lood pressure) • Возраст ≥65 лет (65) I группа ( л етальность 1,5%) Амбулаторное лечение Госпитализация (кратковременно) или амбулаторное лечение под наблюдением Неотложная госпитализация II группа ( л етальность 9, 2 %) III группа ( л етальность 22 %) 0-1 балл 2 балл а > 3 балл ов

Слайд 62: Ведение пациентов с ВБП в амбулаторных условиях

Диагностический минимум: анамнез заболевания физикальное обследование пациента рентгенография органов грудной клетки оптимально в двух проекциях общий анализ крови

Слайд 64: Осложнения пневмоний

Легочные: - ОДН - экссудативный плеврит и/или эмпиема плевры - абсцесс легких - острый респираторный дистресс-синдром Внелегочные : - инфекционно-токсический шок - сепсис

Слайд 65

По клиническим, гематологическим, рентгенологическим данным и с помощью общепринятых микробиологических методов, как правило, нельзя достоверно установить этиологию ВБП Эмпирический выбор антибиотиков, основанный на наиболее вероятной чувствительности наиболее вероятных возбудителей, составляет основу терапии

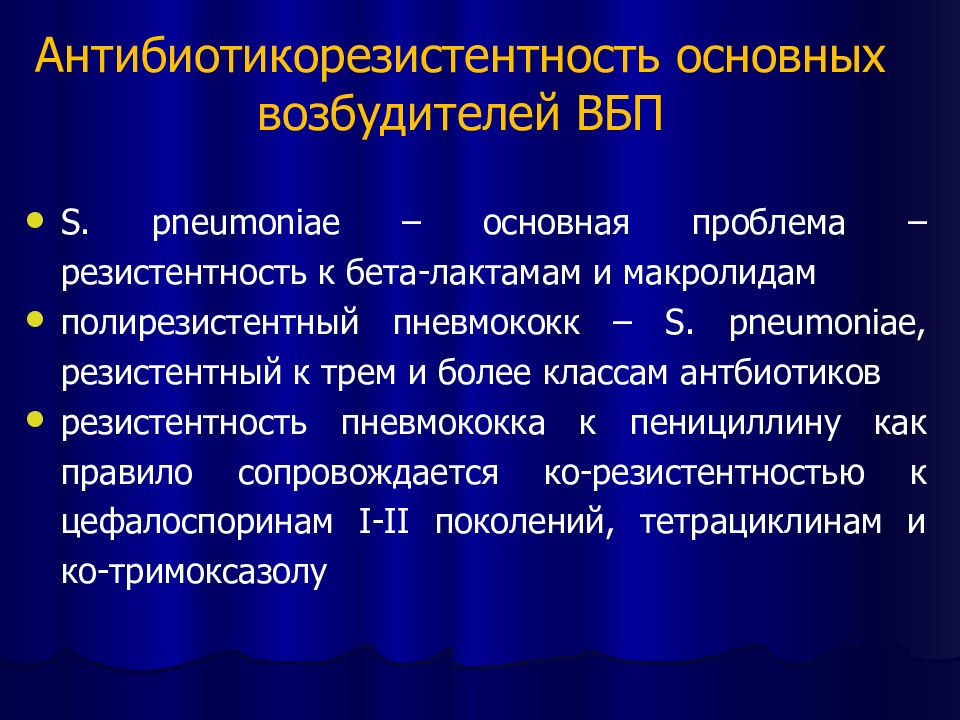

Слайд 66: Антибиотикорезистентность основных возбудителей ВБП

S. pneumoniae – основная проблема – резистентность к бета-лактамам и макролидам полирезистентный пневмококк – S. pneumoniae, резистентный к трем и более классам антбиотиков резистентность пневмококка к пенициллину как правило сопровождается ко-резистентностью к цефалоспоринам I-II поколений, тетрациклинам и ко-тримоксазолу

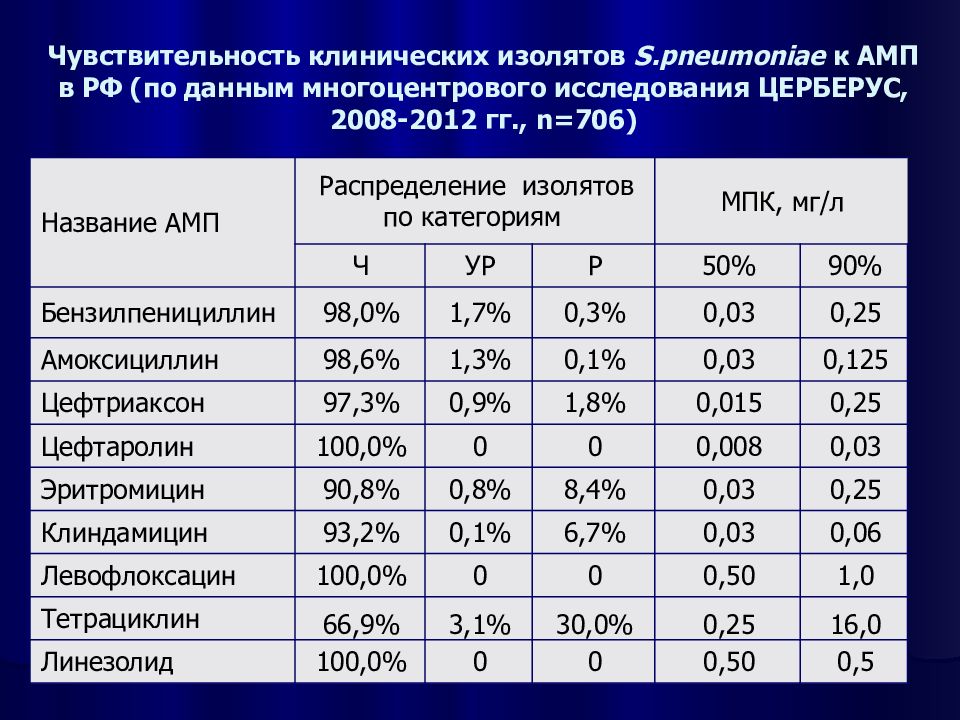

Слайд 67: Чувствительность клинических изолятов S.pneumoniae к АМП в РФ (по данным многоцентрового исследования ЦЕРБЕРУС, 2008-2012 гг., n =706)

Название АМП Распределение изолятов по категориям МПК, мг/л Ч УР Р 50% 90% Бензилпенициллин 98,0% 1,7% 0,3% 0,03 0,25 Амоксициллин 98,6% 1,3% 0,1% 0,03 0,125 Цефтриаксон 97,3% 0,9% 1,8% 0,015 0,25 Цефтаролин 100,0% 0 0 0,008 0,03 Эритромицин 90,8% 0,8% 8,4% 0,03 0,25 Клиндамицин 93,2% 0,1% 6,7% 0,03 0,06 Левофлоксацин 100,0% 0 0 0,50 1,0 Тетрациклин 66,9% 3,1% 30,0% 0,25 16,0 Линезолид 100,0% 0 0 0,50 0,5

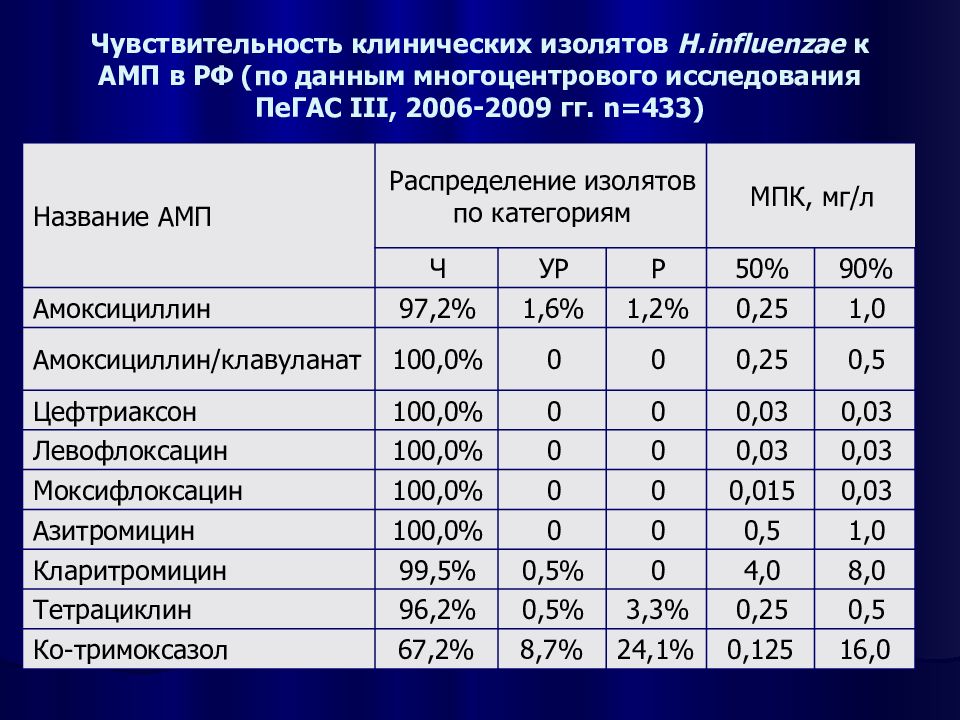

Слайд 68: Чувствительность клинических изолятов H.influenzae к АМП в РФ (по данным многоцентрового исследования ПеГАС III, 2006-2009 гг. n =433)

Название АМП Распределение изолятов по категориям МПК, мг/л Ч УР Р 50% 90% Амоксициллин 97,2% 1,6% 1,2% 0,25 1,0 Амоксициллин / клавуланат 100,0% 0 0 0,25 0,5 Цефтриаксон 100,0% 0 0 0,03 0,03 Левофлоксацин 100,0% 0 0 0,03 0,03 Моксифлоксацин 100,0% 0 0 0,015 0,03 Азитромицин 100,0% 0 0 0,5 1,0 Кларитромицин 99,5% 0,5% 0 4,0 8,0 Тетрациклин 96,2% 0,5% 3,3% 0,25 0,5 Ко-тримоксазол 67,2% 8,7% 24,1% 0,125 16,0

Слайд 69: Активность различных антибиотиков в отношении ключевых возбудителей тяжелой ВП

Название АМП S. Pneumo - niae (ПЧП) S. Pneumo - niae (ПРП) H. influenzae Legionella spp. S. aureus ( MSSA ) S. aureus ( MRSA ) Enterobac-teriaceae P. aeruginosa Анаэробы 1 Бензилпенициллин +++ 0 + 0 0 0 0 0 + Аминопенициллины +++ ++ ++ 0 0 0 0 0 + Амоксициллин / клавуланат, ампициллин / сульбактам +++ ++ +++ 0 +++ 0 + 0 +++ Пиперациллин / тазобактам +++ 0 +++ 0 +++ 0 ++ + +++ +++ Оксациллин + 0 0 0 +++ 0 0 0 0 Цефотаксим, цефтриаксон +++ ++ +++ 0 + 0 ++ 0 + Цефтазидим + 0 +++ 0 0 0 ++ +++ + Цефоперазон / сульбактам + 0 +++ 0 0 0 +++ ++ ++ Цефепим +++ ++ +++ 0 +++ 0 ++ +++ + Цефтаролин +++ +++ +++ 0 +++ ++ ++ 0 0 Эртапенем +++ ++ +++ 0 ++ 0 +++ 0 +++ Имипенем, меропенем +++ ++ +++ 0 +++ 0 +++ +++ +++ Макролиды ++ + + +++ ++ 0 0 0 0 Моксифлоксацин +++ +++ +++ +++ ++ + + ++ + ++ Левофлоксацин ++ ++ +++ +++ ++ + ++ ++ 0 Ципрофлоксацин + + +++ +++ + 0 +++ +++ 0 Ванкомицин ++ ++ 0 0 ++ +++ 0 0 0 Линезолид +++ +++ + 0 +++ +++ 0 0 0 Аминогликозиды II-III 0 0 + 0 + 0 +++ ++ 0 Клиндамицин ++ + + 0 +++ + 0 0 +++

Слайд 70

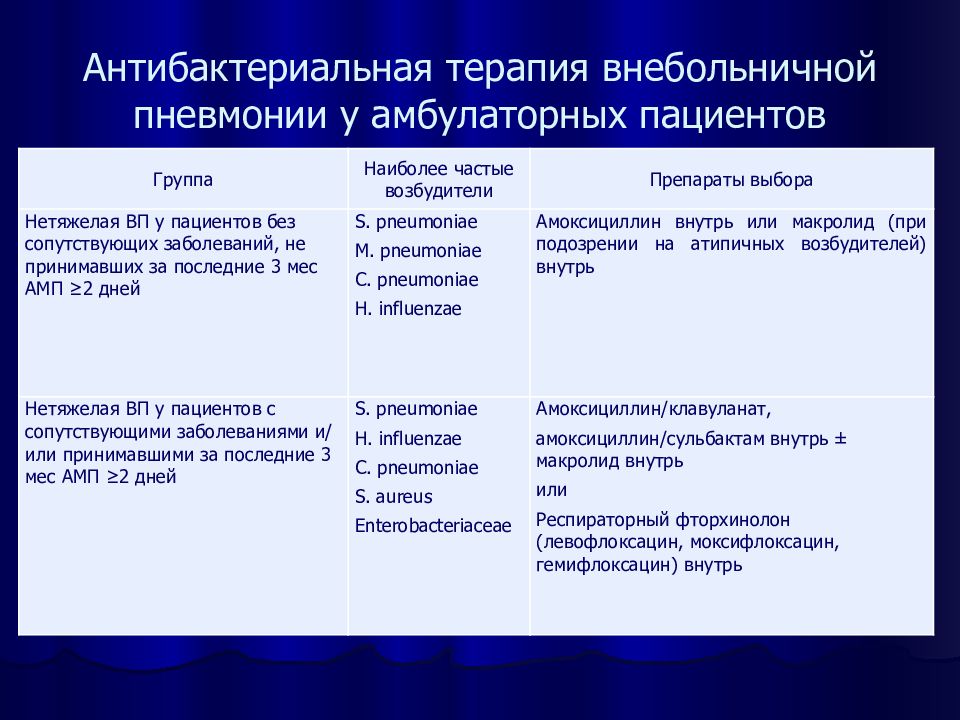

Среди пациентов с ВБП, которые могут получать лечение амбулаторно, выделяют 2 группы, различающиеся между собой по этиологической структуре и тактике АБТ

Слайд 71: Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии у амбулаторных пациентов

Группа Наиболее частые возбудители Препараты выбора Нетяжелая ВП у пациентов без сопутствующих заболеваний, не принимавших за последние 3 мес АМП ≥2 дней S. pneumoniae M. pneumoniae C. pneumoniae H. influenzae Амоксициллин внутрь или макролид ( при подозрении на атипичных возбудителей ) внутрь Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими заболеваниями и/или принимавшими за последние 3 мес АМП ≥2 дней S. pneumoniae H. influenzae C. pneumoniae S. aureus Enterobacteriaceae Амоксициллин/клавуланат, амоксициллин/ сульбактам внутрь ± макролид внутрь или Респираторный фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин ) внутрь

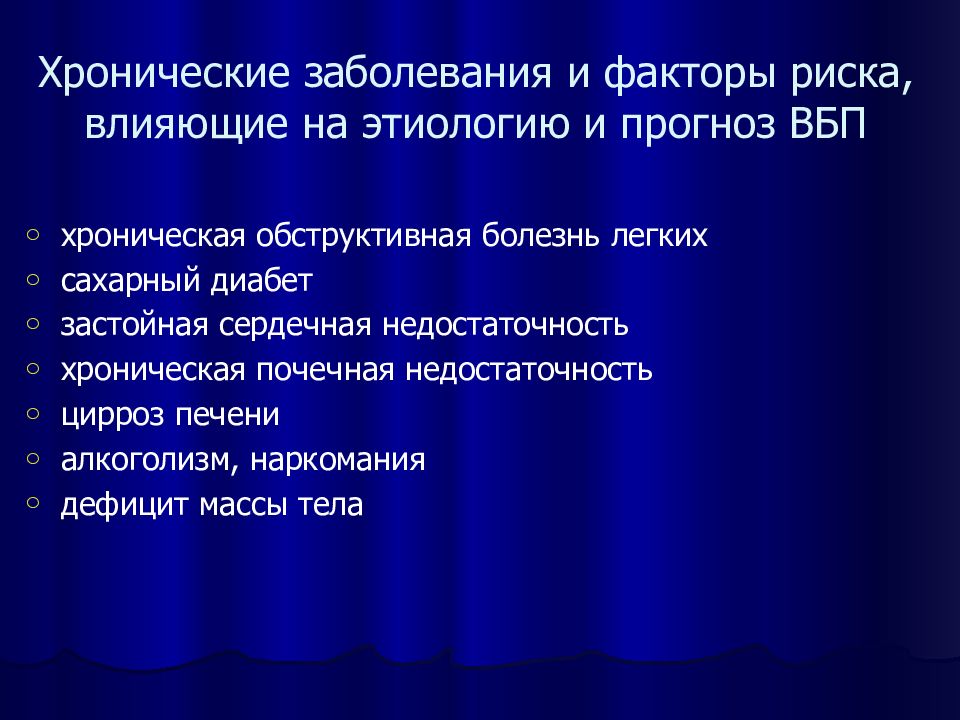

Слайд 72: Хронические заболевания и факторы риска, влияющие на этиологию и прогноз ВБП

хроническая обструктивная болезнь легких сахарный диабет застойная сердечная недостаточность хроническая почечная недостаточность цирроз печени алкоголизм, наркомания дефицит массы тела

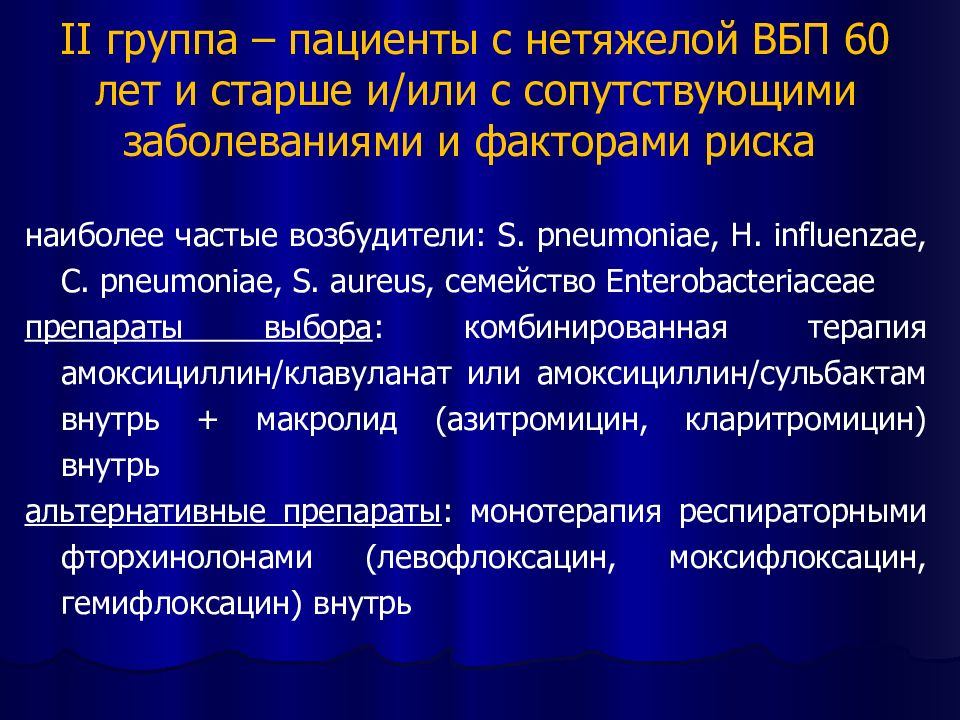

Слайд 73: II группа – пациенты с нетяжелой ВБП 60 лет и старше и / или с сопутствующими заболеваниями и факторами риска

наиболее частые возбудители: S. pneumoniae, H. influenzae, C. pneumoniae, S. aureus, семейство Enterobacteriaceae препараты выбора : комбинированная терапия амоксициллин / клавуланат или амоксициллин / сульбактам внутрь + макролид ( азитромицин, кларитромицин ) внутрь альтернативные препараты : монотерапия респираторными фторхинолонами ( левофлоксацин, моксифлоксацин, гемифлоксацин ) внутрь

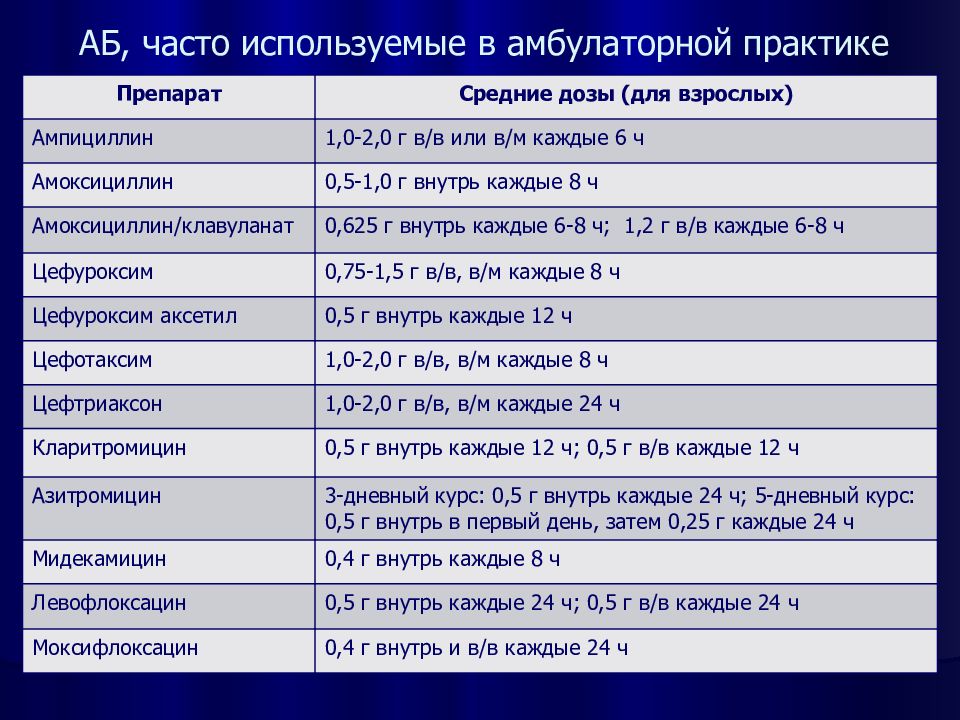

Слайд 74: АБ, часто используемые в амбулаторной практике

Препарат Средние дозы (для взрослых) Ампициллин 1,0-2,0 г в / в или в / м каждые 6 ч Амоксициллин 0,5-1,0 г внутрь каждые 8 ч Амоксициллин / клавуланат 0,625 г внутрь каждые 6-8 ч; 1,2 г в / в каждые 6-8 ч Цефуроксим 0,75-1,5 г в / в, в / м каждые 8 ч Цефуроксим аксетил 0,5 г внутрь каждые 12 ч Цефотаксим 1,0-2,0 г в / в, в / м каждые 8 ч Цефтриаксон 1,0-2,0 г в / в, в / м каждые 24 ч Кларитромицин 0,5 г внутрь каждые 12 ч; 0,5 г в / в каждые 12 ч Азитромицин 3-дневный курс: 0,5 г внутрь каждые 24 ч; 5-дневный курс: 0,5 г внутрь в первый день, затем 0,25 г каждые 24 ч Мидекамицин 0,4 г внутрь каждые 8 ч Левофлоксацин 0,5 г внутрь каждые 24 ч; 0,5 г в / в каждые 24 ч Моксифлоксацин 0,4 г внутрь и в / в каждые 24 ч АБ, часто используемые в амбулаторной практике

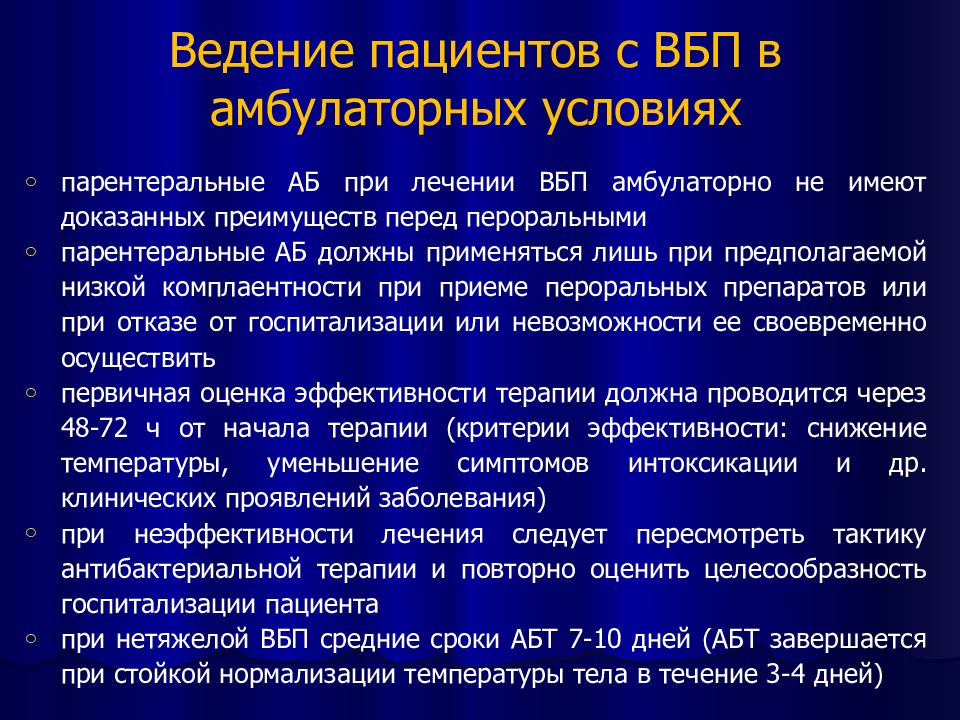

Слайд 75: Ведение пациентов с ВБП в амбулаторных условиях

парентеральные АБ при лечении ВБП амбулаторно не имеют доказанных преимуществ перед пероральными парентеральные АБ должны применяться лишь при предполагаемой низкой комплаентности при приеме пероральных препаратов или при отказе от госпитализации или невозможности ее своевременно осуществить первичная оценка эффективности терапии должна проводится через 48-72 ч от начала терапии (критерии эффективности: снижение температуры, уменьшение симптомов интоксикации и др. клинических проявлений заболевания) при неэффективности лечения следует пересмотреть тактику антибактериальной терапии и повторно оценить целесообразность госпитализации пациента при нетяжелой ВБП средние сроки АБТ 7-10 дней (АБТ завершается при стойкой нормализации температуры тела в течение 3-4 дней)

Слайд 76

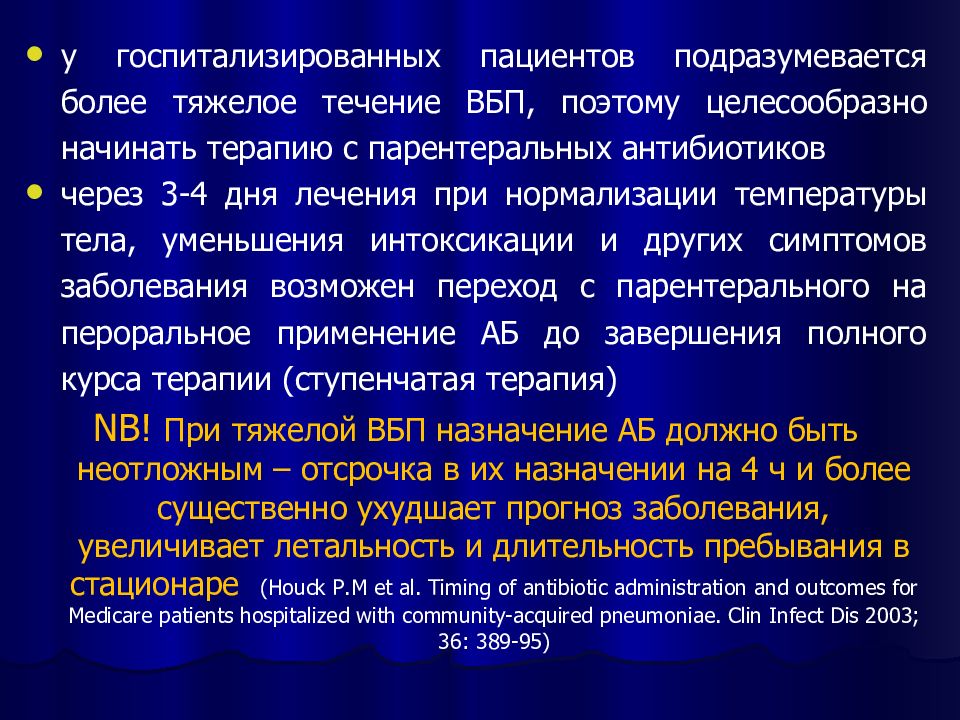

у госпитализированных пациентов подразумевается более тяжелое течение ВБП, поэтому целесообразно начинать терапию с парентеральных антибиотиков через 3-4 дня лечения при нормализации температуры тела, уменьшения интоксикации и других симптомов заболевания возможен переход с парентерального на пероральное применение АБ до завершения полного курса терапии ( ступенчатая терапия) NB! При тяжелой ВБП назначение АБ должно быть неотложным – отсрочка в их назначении на 4 ч и более существенно ухудшает прогноз заболевания, увеличивает летальность и длительность пребывания в стационаре ( Houck P.M et al. Timing of antibiotic administration and outcomes for Medicare patients hospitalized with community-acquired pneumoniae. Clin Infect Dis 2003; 36: 389-95)

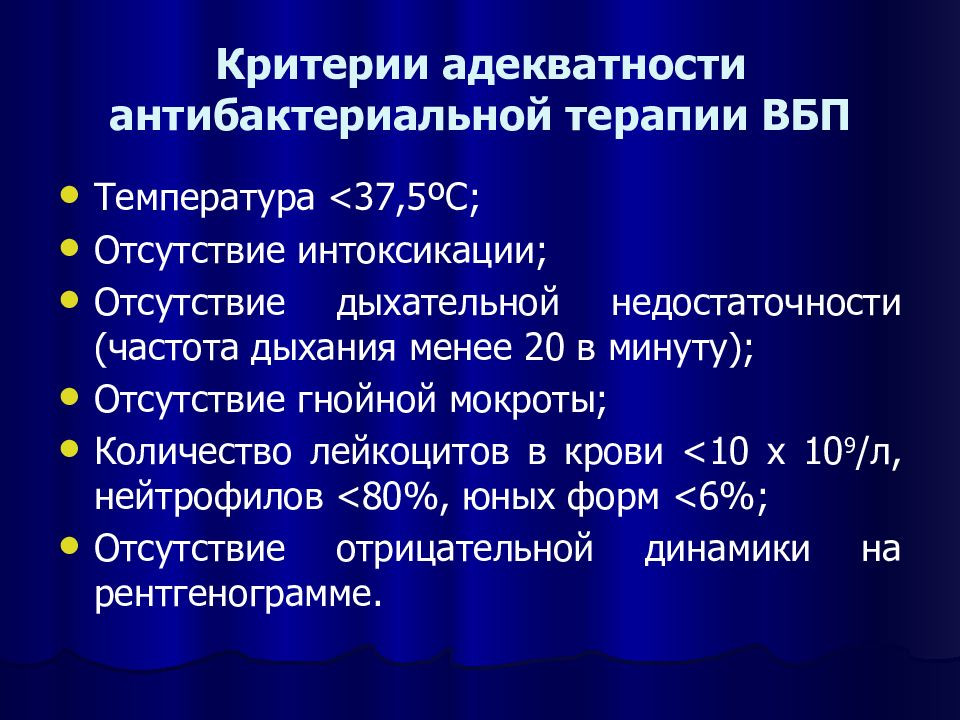

Слайд 77: Критерии адекватности антибактериальной терапии ВБП

Температура <37,5ºС ; Отсутствие интоксикации ; Отсутствие дыхательной недостаточности (частота дыхания менее 20 в минуту); Отсутствие гнойной мокроты ; Количество лейкоцитов в крови <10 х 10 9 /л, нейтрофилов <80%, юных форм <6%; Отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме.

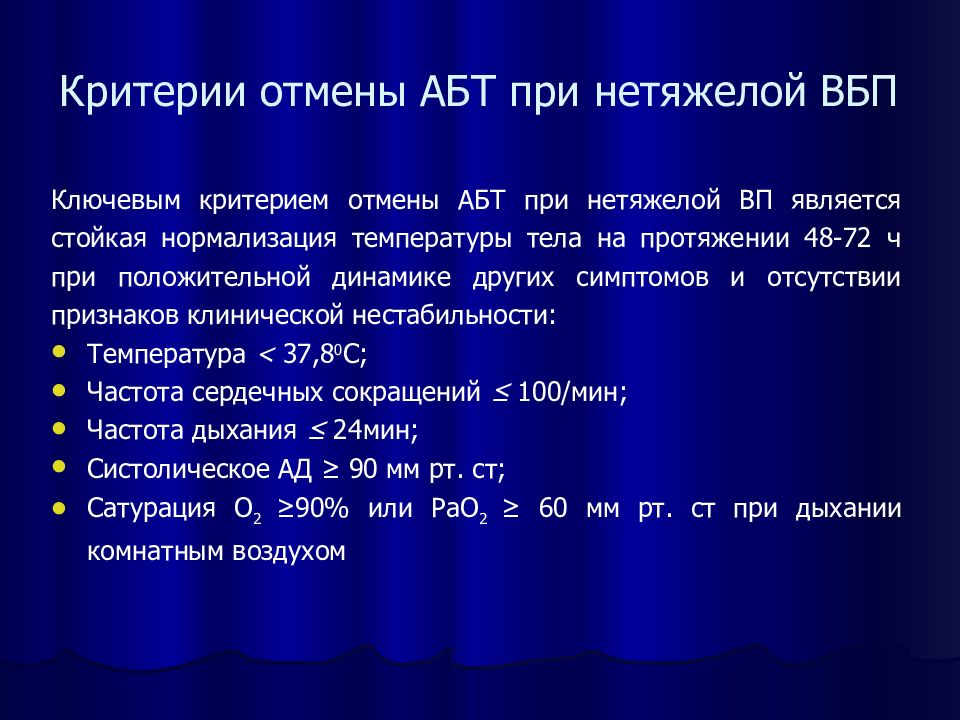

Слайд 78: Критерии отмены АБТ при нетяжелой ВБП

Ключевым критерием отмены АБТ при нетяжелой ВП является стойкая нормализация температуры тела на протяжении 48-72 ч при положительной динамике других симптомов и отсутствии признаков клинической нестабильности: Температура < 37,8 0 C; Частота сердечных сокращений ≤ 100 / мин ; Частота дыхания ≤ 24мин ; Систолическое АД ≥ 90 мм рт. ст ; Сатурация O 2 ≥90% или PaO 2 ≥ 60 мм рт. ст при дыхании комнатным воздухом

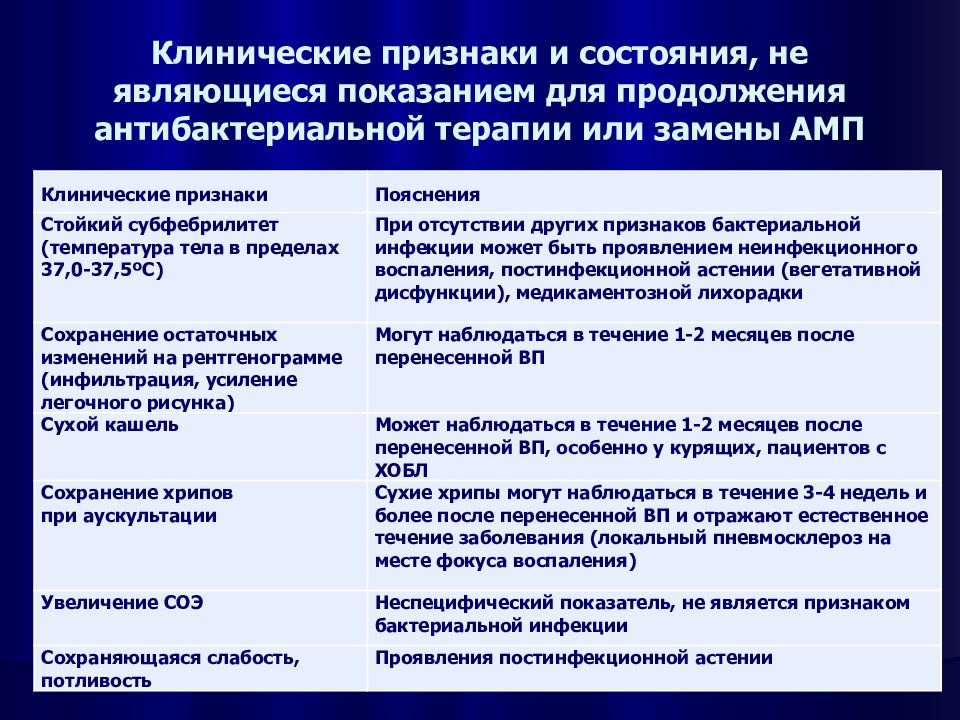

Слайд 79: Клинические признаки и состояния, не являющиеся показанием для продолжения антибактериальной терапии или замены АМП

Клинические признаки Пояснения Стойкий субфебрилитет (температура тела в пределах 37,0-37,5ºС) При отсутствии других признаков бактериальной инфекции может быть проявлением неинфекционного воспаления, постинфекционной астении (вегетативной дисфункции), медикаментозной лихорадки Сохранение остаточных изменений на рентгенограмме (инфильтрация, усиление легочного рисунка) Могут наблюдаться в течение 1-2 месяцев после перенесенной ВП Сухой кашель Может наблюдаться в течение 1-2 месяцев после перенесенной ВП, особенно у курящих, пациентов с ХОБЛ Сохранение хрипов при аускультации Сухие хрипы могут наблюдаться в течение 3-4 недель и более после перенесенной ВП и отражают естественное течение заболевания (локальный пневмосклероз на месте фокуса воспаления) Увеличение СОЭ Неспецифический показатель, не является признаком бактериальной инфекции Сохраняющаяся слабость, потливость Проявления постинфекционной астении

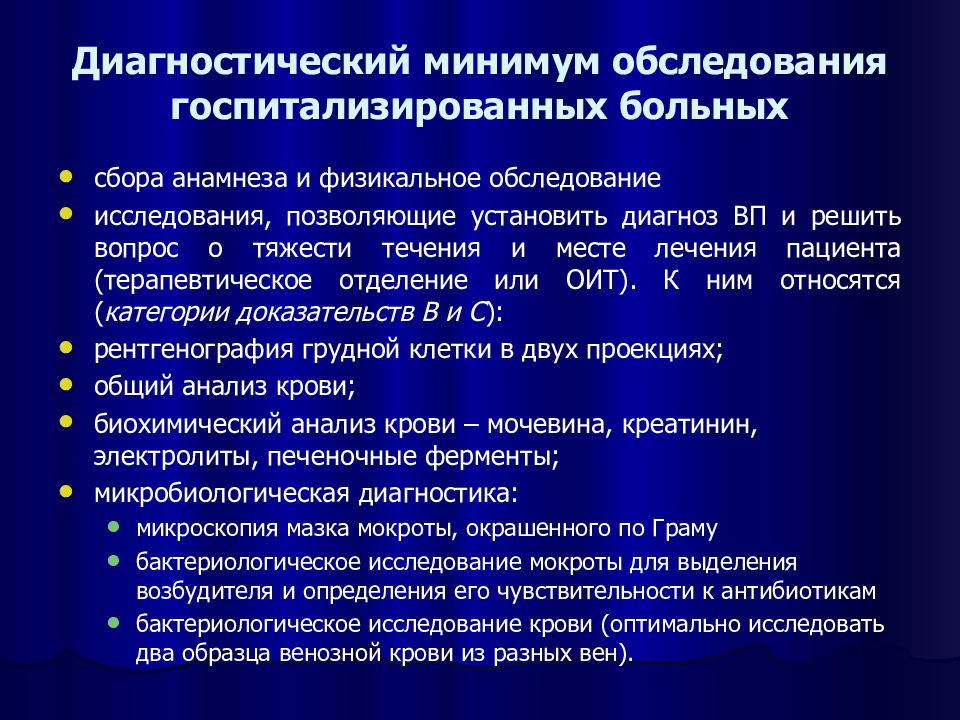

Слайд 80: Диагностический минимум обследования госпитализированных больных

сбора анамнеза и физикальное обследование исследования, позволяющие установить диагноз ВП и решить вопрос о тяжести течения и месте лечения пациента (терапевтическое отделение или ОИТ). К ним относятся ( категории доказательств В и С ): рентгенография грудной клетки в двух проекциях; общий анализ крови; биохимический анализ крови – мочевина, креатинин, электролиты, печеночные ферменты; микробиологическая диагностика : микроскопия мазка мокроты, окрашенного по Граму бактериологическое исследование мокроты для выделения возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам бактериологическое исследование крови (оптимально исследовать два образца венозной крови из разных вен).

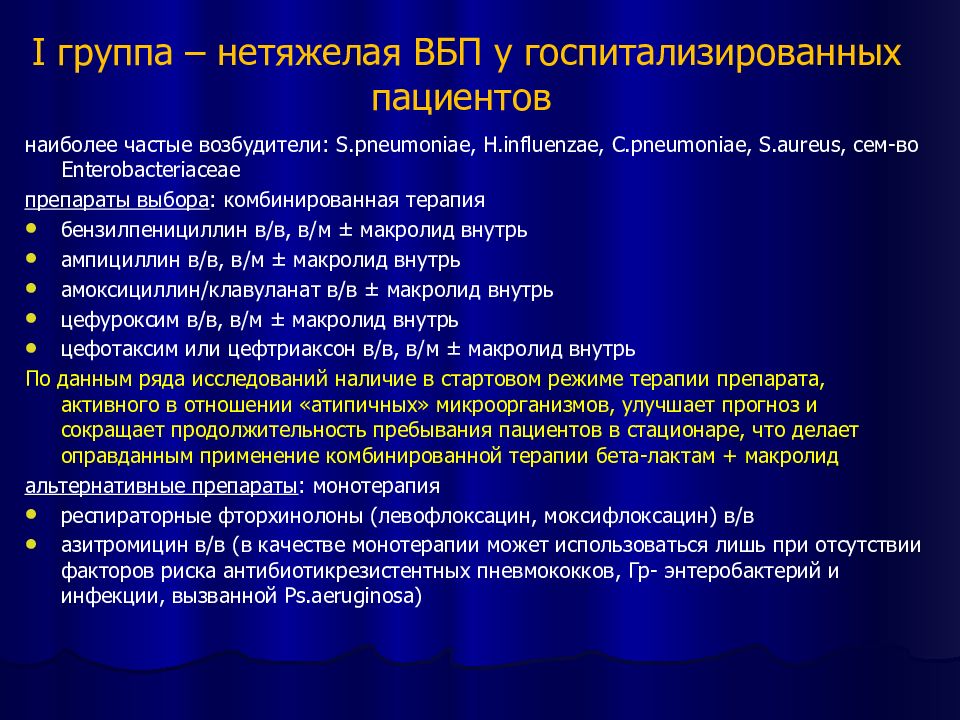

Слайд 81: I группа – нетяжелая ВБП у госпитализированных пациентов

наиболее частые возбудители: S.pneumoniae, H.influenzae, C.pneumoniae, S.aureus, сем-во Enterobacteriaceae препараты выбора : комбинированная терапия бензилпенициллин в / в, в / м ± макролид внутрь ампициллин в / в, в / м ± макролид внутрь амоксициллин / клавуланат в / в ± макролид внутрь цефуроксим в / в, в / м ± макролид внутрь цефотаксим или цефтриаксон в / в, в / м ± макролид внутрь По данным ряда исследований наличие в стартовом режиме терапии препарата, активного в отношении « атипичных » микроорганизмов, улучшает прогноз и сокращает продолжительность пребывания пациентов в стационаре, что делает оправданным применение комбинированной терапии бета-лактам + макролид альтернативные препараты : монотерапия респираторные фторхинолоны ( левофлоксацин, моксифлоксацин ) в / в азитромицин в / в ( в качестве монотерапии может использоваться лишь при отсутствии факторов риска антибиотикрезистентных пневмококков, Гр- энтеробактерий и инфекции, вызванной Ps.aeruginosa )

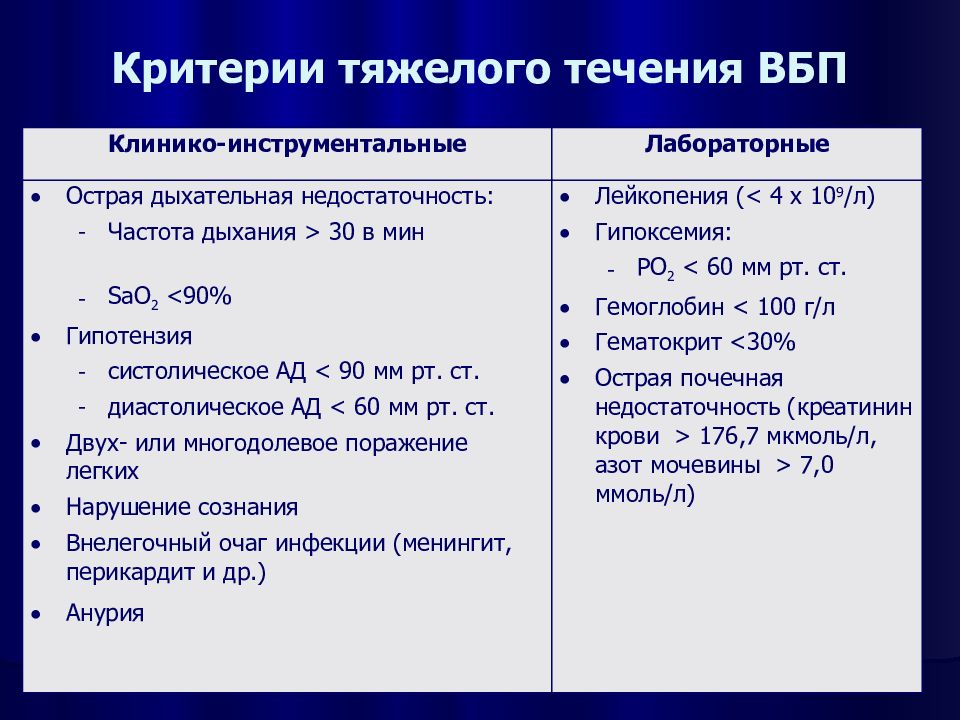

Слайд 82: Критерии тяжелого течения ВБП

Клинико-инструментальные Лабораторные Острая дыхательная недостаточность: Частота дыхания > 30 в мин SaO 2 <90% Гипотензия систолическое АД < 90 мм рт. ст. диастолическое АД < 60 мм рт. ст. Двух- или многодолевое поражение легких Нарушение сознания Внелегочный очаг инфекции (менингит, перикардит и др.) Анурия Лейкопения (< 4 х 10 9 /л) Гипоксемия: PO 2 < 60 мм рт. ст. Гемоглобин < 100 г/л Гематокрит <30% Острая почечная недостаточность ( креатинин крови > 176,7 мкмоль /л, азот мочевины > 7,0 ммоль /л)

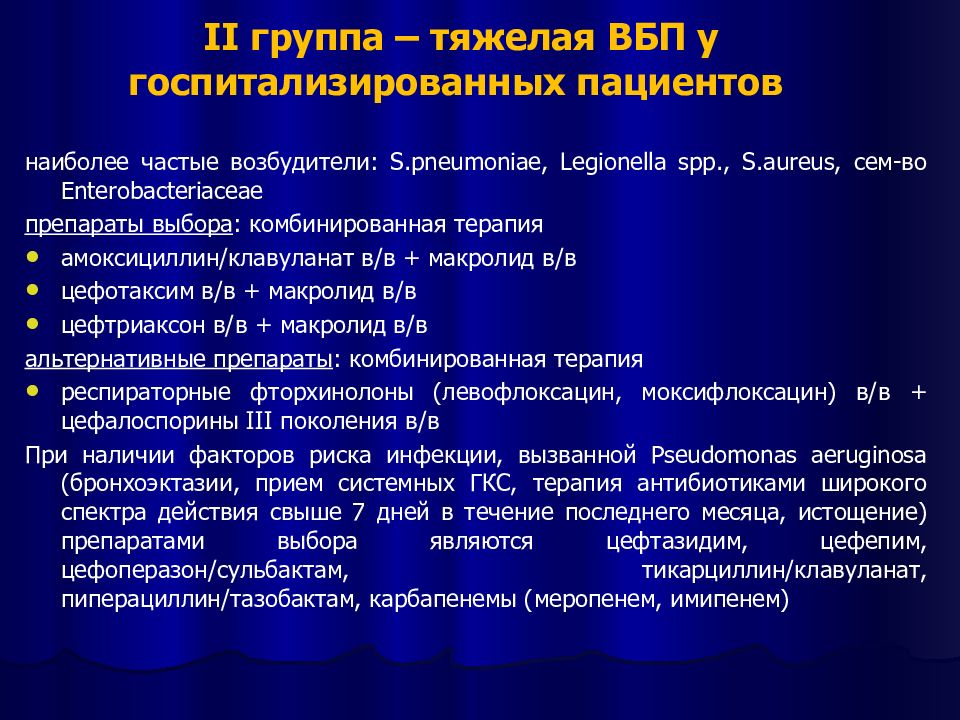

Слайд 83: II группа – тяжелая ВБП у госпитализированных пациентов

наиболее частые возбудители: S.pneumoniae, Legionella spp., S.aureus, сем-во Enterobacteriaceae препараты выбора : комбинированная терапия амоксициллин / клавуланат в / в + макролид в / в цефотаксим в / в + макролид в / в цефтриаксон в / в + макролид в / в альтернативные препараты : комбинированная терапия респираторные фторхинолоны ( левофлоксацин, моксифлоксацин ) в / в + цефалоспорины III поколения в / в При наличии факторов риска инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa (бронхоэктазии, прием системных ГКС, терапия антибиотиками широкого спектра действия свыше 7 дней в течение последнего месяца, истощение) препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, цефоперазон / сульбактам, тикарциллин / клавуланат, пиперациллин / тазобактам, карбапенемы ( меропенем, имипенем )

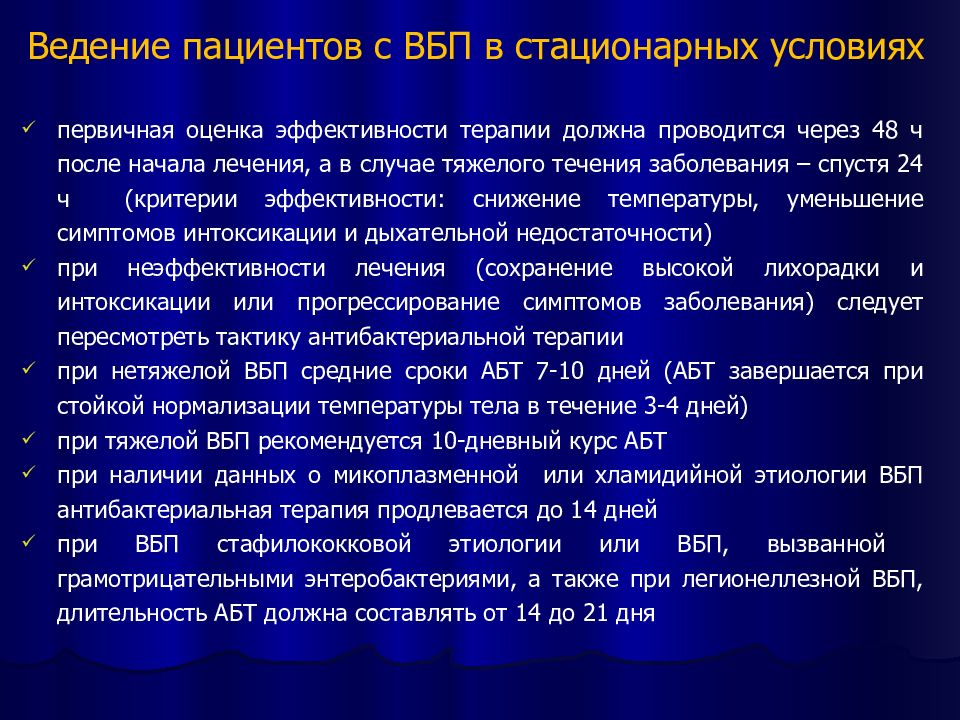

Слайд 84: Ведение пациентов с ВБП в стационарных условиях

первичная оценка эффективности терапии должна проводится через 48 ч после начала лечения, а в случае тяжелого течения заболевания – спустя 24 ч (критерии эффективности: снижение температуры, уменьшение симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности) при неэффективности лечения (сохранение высокой лихорадки и интоксикации или прогрессирование симптомов заболевания) следует пересмотреть тактику антибактериальной терапии при нетяжелой ВБП средние сроки АБТ 7-10 дней (АБТ завершается при стойкой нормализации температуры тела в течение 3-4 дней) при тяжелой ВБП рекомендуется 10-дневный курс АБТ при наличии данных о микоплазменной или хламидийной этиологии ВБП антибактериальная терапия продлевается до 14 дней при ВБП стафилококковой этиологии или ВБП, вызванной грамотрицательными энтеробактериями, а также при легионеллезной ВБП, длительность АБТ должна составлять от 14 до 21 дня

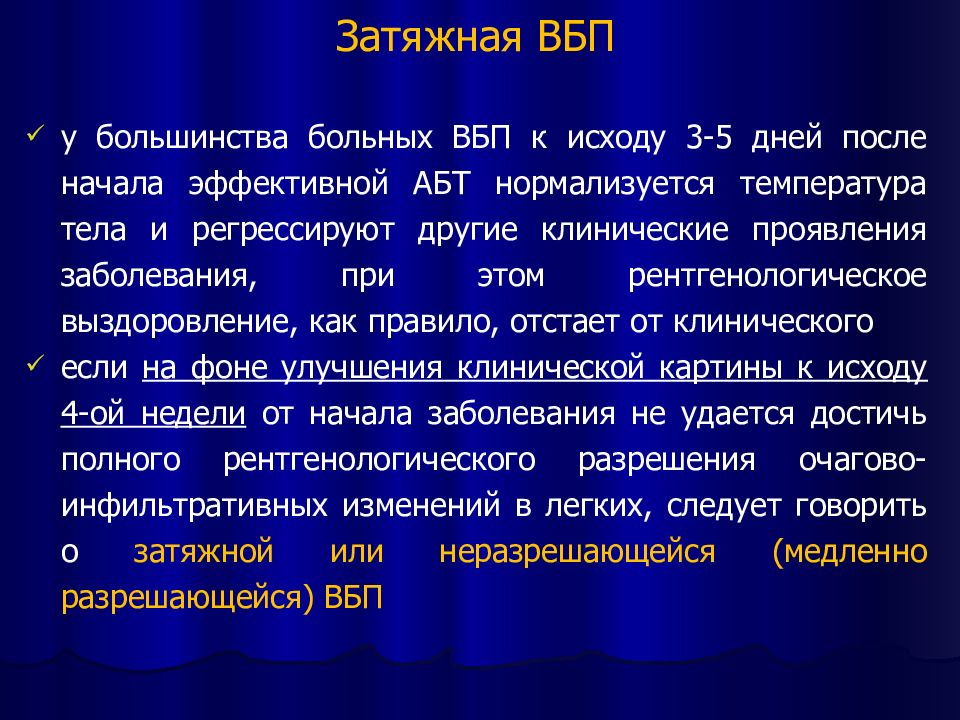

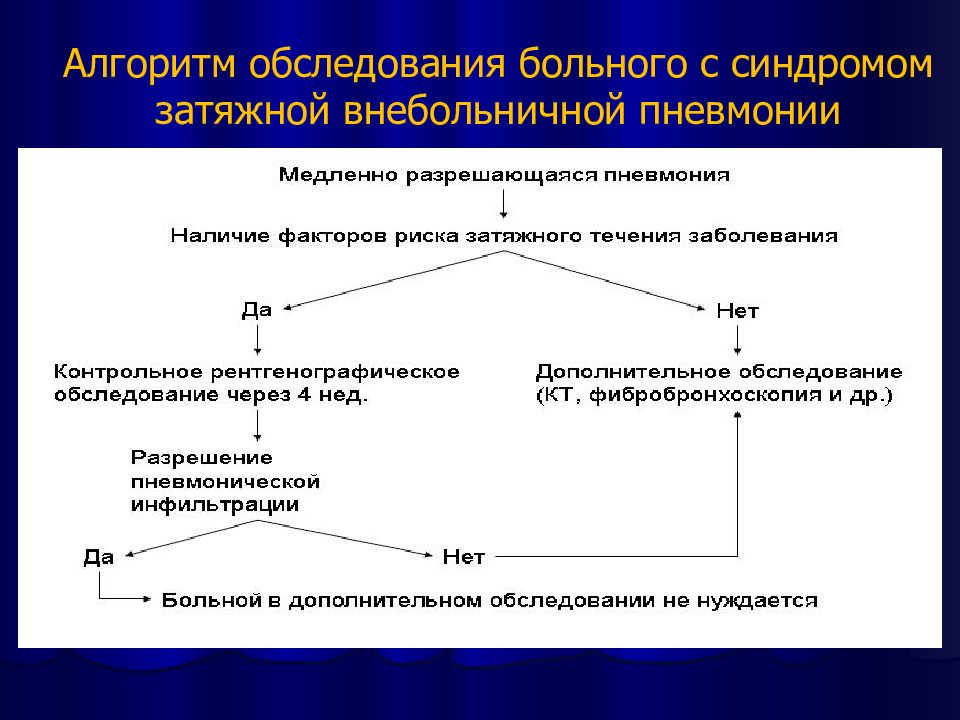

Слайд 85: Затяжная ВБП

у большинства больных ВБП к исходу 3-5 дней после начала эффективной АБТ нормализуется температура тела и регрессируют другие клинические проявления заболевания, при этом рентгенологическое выздоровление, как правило, отстает от клинического если на фоне улучшения клинической картины к исходу 4-ой недели от начала заболевания не удается достичь полного рентгенологического разрешения очагово-инфильтративных изменений в легких, следует говорить о затяжной или неразрешающейся (медленно разрешающейся) ВБП

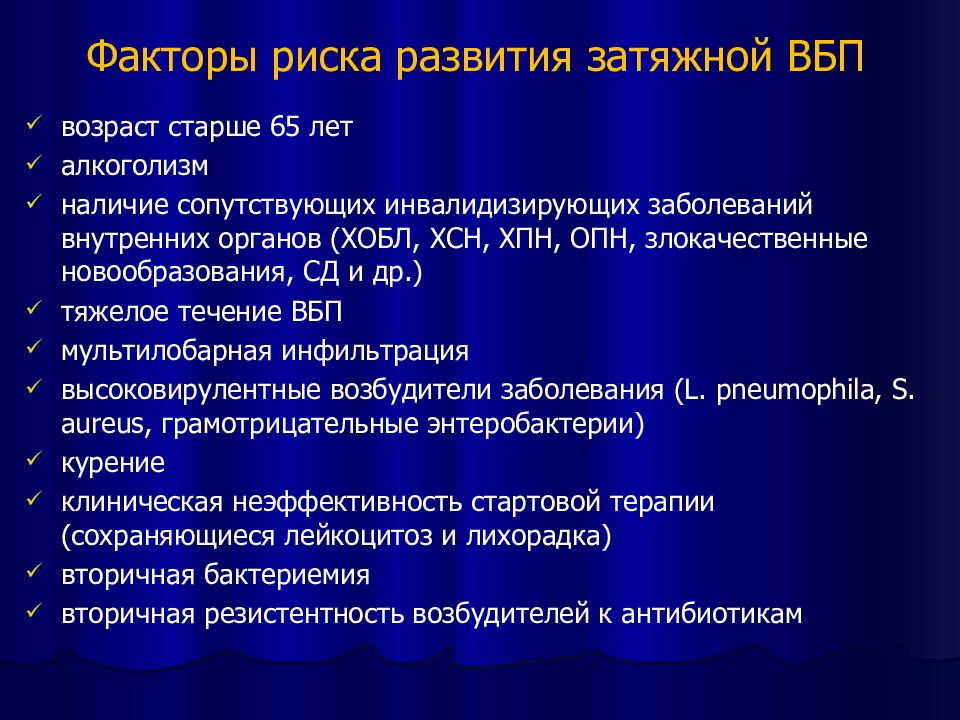

Слайд 86: Факторы риска развития затяжной ВБП

возраст старше 65 лет алкоголизм наличие сопутствующих инвалидизирующих заболеваний внутренних органов (ХОБЛ, ХСН, ХПН, ОПН, злокачественные новообразования, СД и др.) тяжелое течение ВБП мультилобарная инфильтрация высоковирулентные возбудители заболевания ( L. pneumophila, S. aureus, грамотрицательные энтеробактерии ) курение клиническая неэффективность стартовой терапии (сохраняющиеся лейкоцитоз и лихорадка) вторичная бактериемия вторичная резистентность возбудителей к антибиотикам

Слайд 87: Алгоритм обследования больного с синдромом затяжной внебольничной пневмонии

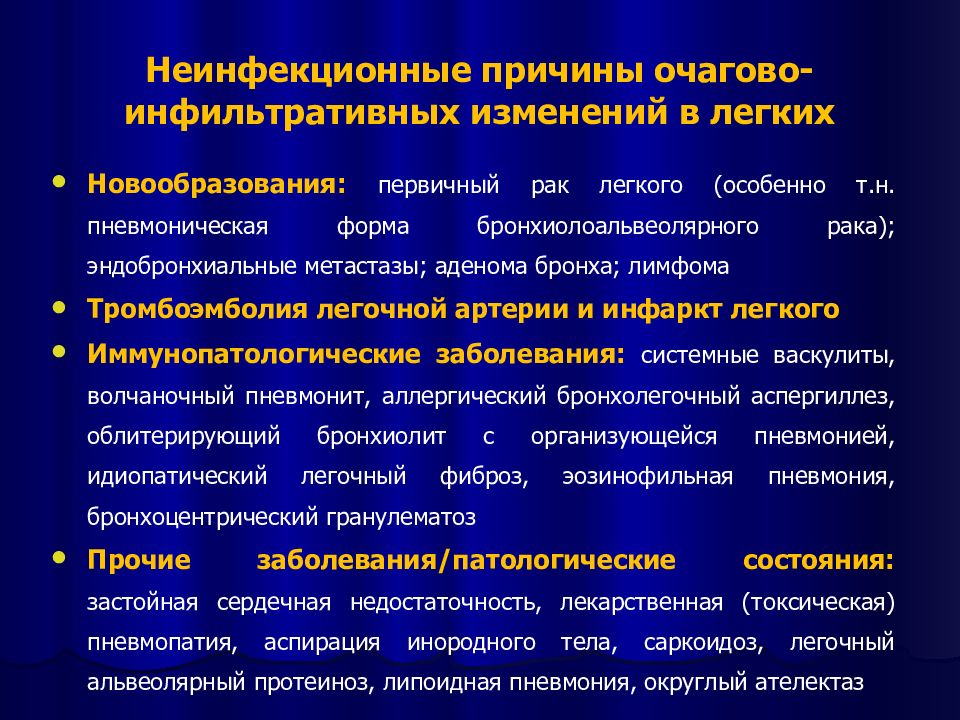

Слайд 88: Неинфекционные причины очагово-инфильтративных изменений в легких

Новообразования: первичный рак легкого (особенно т.н. пневмоническая форма бронхиолоальвеолярного рака); эндобронхиальные метастазы; аденома бронха; л имфома Тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт легкого Иммунопатологические заболевания: системные васкулиты, волчаночный пневмонит, аллергический бронхолегочный аспергиллез, облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией, идиопатический легочный фиброз, эозинофильная пневмония, бронхоцентрический гранулематоз Прочие заболевания/патологические состояния: застойная сердечная недостаточность, лекарственная (токсическая) пневмопатия, аспирация инородного тела, саркоидоз, легочный альвеолярный протеиноз, липоидная пневмония, округлый ателектаз

Слайд 89: Особенности пневмонии у пожилых

Скудная/атипичная симптоматика Более тяжелое течение, чаще осложнения и затяжное течение пневмонии с развитием антибиотикорезистентности Ассоциация с сопутствующими заболеваниями Необходимость коррекции доз препаратов Чаще осложнения терапии

Слайд 90: Легочные проявления пневмонии

Малая выраженность/отсутствие классических физикальных признаков (притупление перкуторного звука, крепитация) вследствие нарушения экссудации (дегидратация) Трудность трактовки из-за сопутствующей легочной и сердечной патологии. Кашель может отсутствовать при угнетении кашлевого рефлекса (мышечная слабость, деменция). Характерна одышка (может быть единственным симптомом).

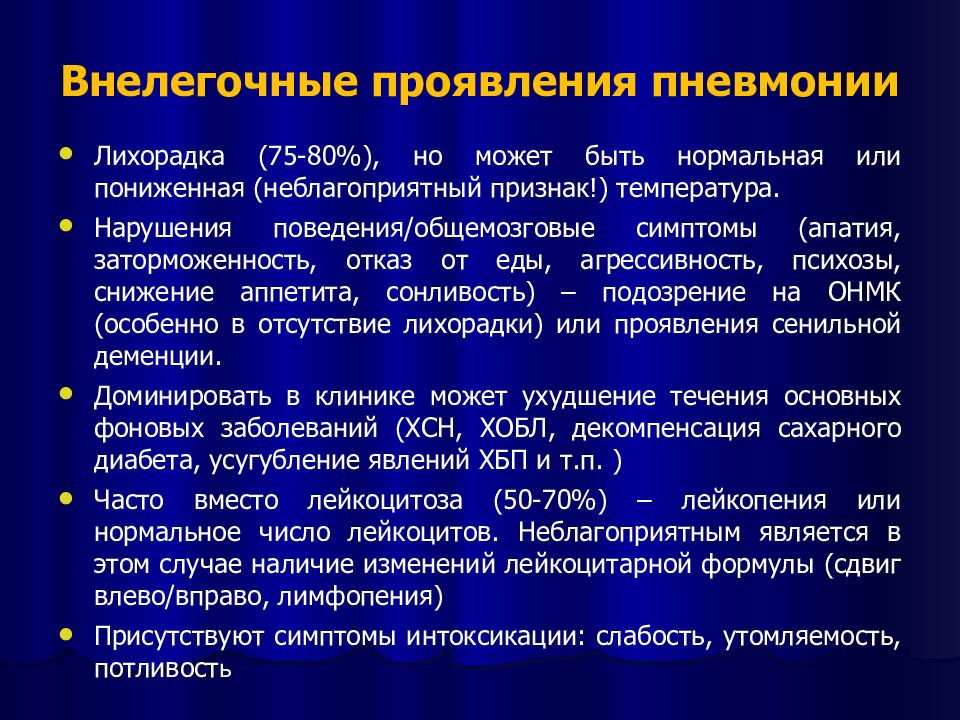

Слайд 91: Внелегочные проявления пневмонии

Лихорадка (75-80%), но может быть нормальная или пониженная (неблагоприятный признак!) температура. Нарушения поведения/общемозговые симптомы (апатия, заторможенность, отказ от еды, агрессивность, психозы, снижение аппетита, сонливость) – подозрение на ОНМК (особенно в отсутствие лихорадки) или проявления сенильной деменции. Доминировать в клинике может ухудшение течения основных фоновых заболеваний (ХСН, ХОБЛ, декомпенсация сахарного диабета, усугубление явлений ХБП и т.п. ) Часто вместо лейкоцитоза (50-70%) – лейкопения или нормальное число лейкоцитов. Неблагоприятным является в этом случае наличие изменений лейкоцитарной формулы (сдвиг влево/вправо, лимфопения) Присутствуют симптомы интоксикации: слабость, утомляемость, потливост ь

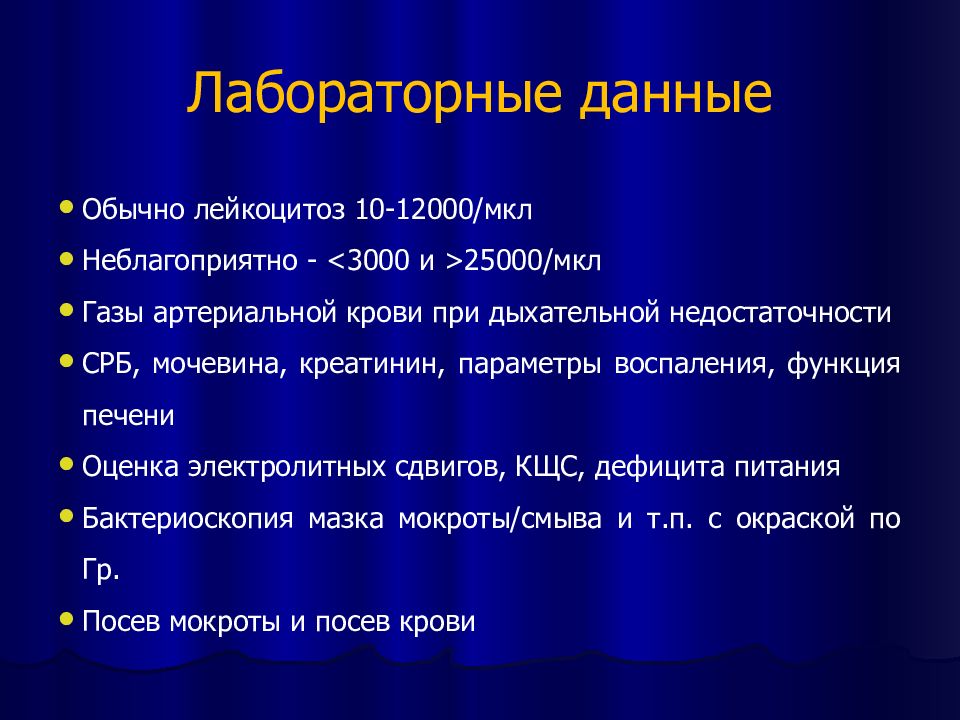

Слайд 92: Лабораторные данные

Обычно лейкоцитоз 10-12000/ мкл Неблагоприятно - < 3000 и > 25000/ мкл Газы артериальной крови при дыхательной недостаточности СРБ, мочевина, креатинин, параметры воспаления, функция печени Оценка электролитных сдвигов, КЩС, дефицита питания Бактериоскопия мазка мокроты / смыва и т.п. с окраской по Гр. Посев мокроты и посев крови

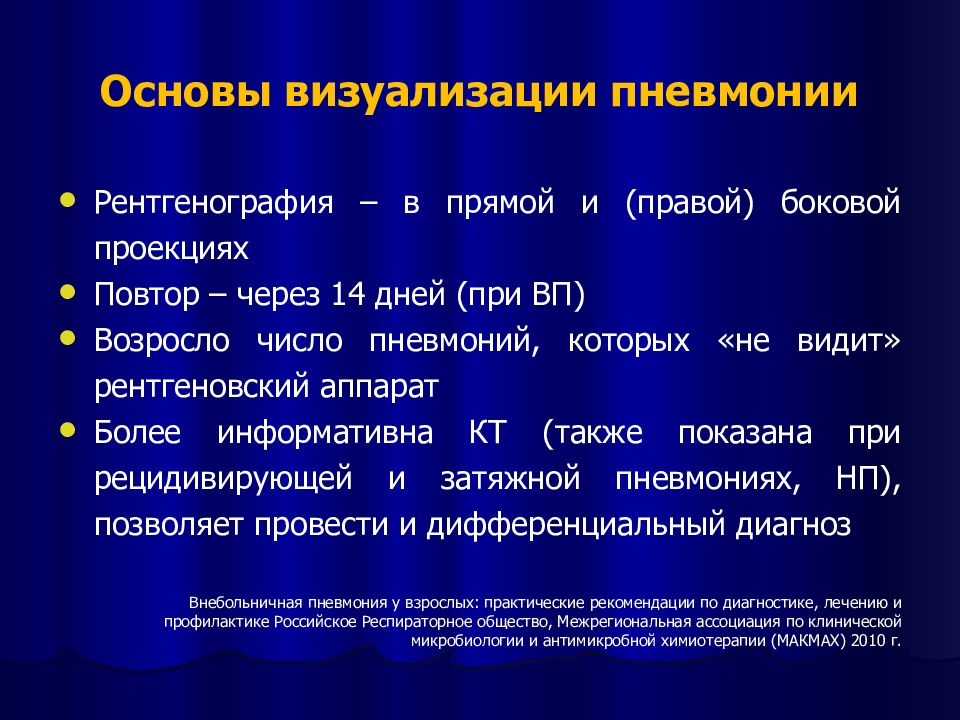

Слайд 93: Основы визуализации пневмонии

Рентгенография – в прямой и (правой) боковой проекциях Повтор – через 14 дней (при ВП) Возросло число пневмоний, которых «не видит» рентгеновский аппарат Более информативна КТ (также показана при рецидивирующей и затяжной пневмониях, НП), позволяет провести и дифференциальный диагноз Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике Российское Респираторное общество, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) 2010 г.

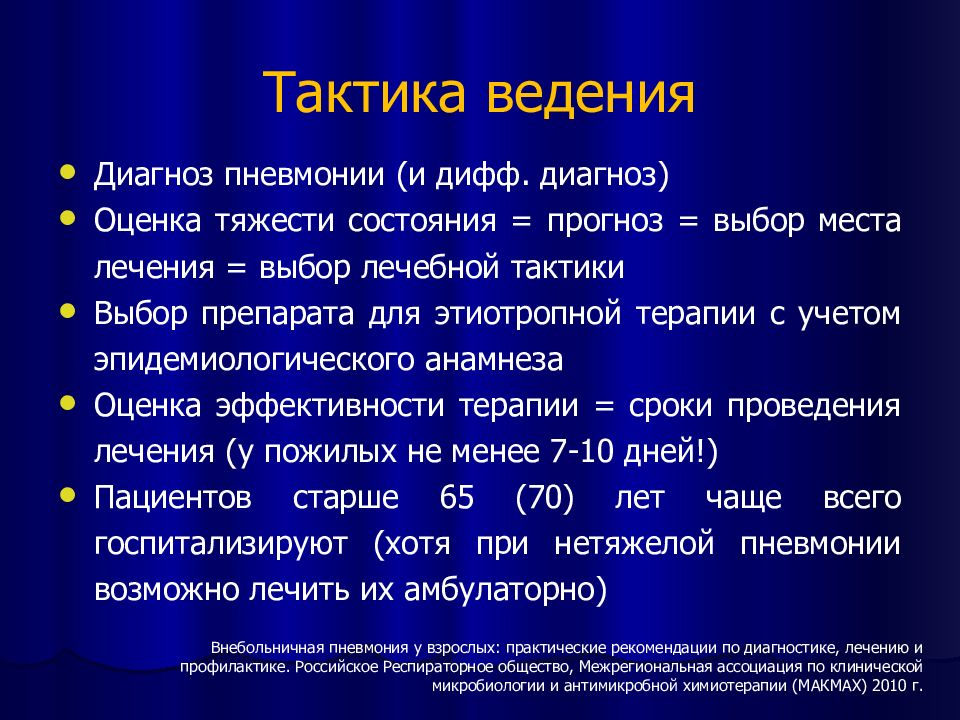

Слайд 94: Тактика ведения

Диагноз пневмонии (и дифф. диагноз) Оценка тяжести состояния = прогноз = выбор места лечения = выбор лечебной тактики Выбор препарата для этиотропной терапии с учетом эпидемиологического анамнеза Оценка эффективности терапии = сроки проведения лечения (у пожилых не менее 7-10 дней!) Пациентов старше 65 (70) лет чаще всего госпитализируют (хотя при нетяжелой пневмонии возможно лечить их амбулаторно) Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Российское Респираторное общество, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) 2010 г.

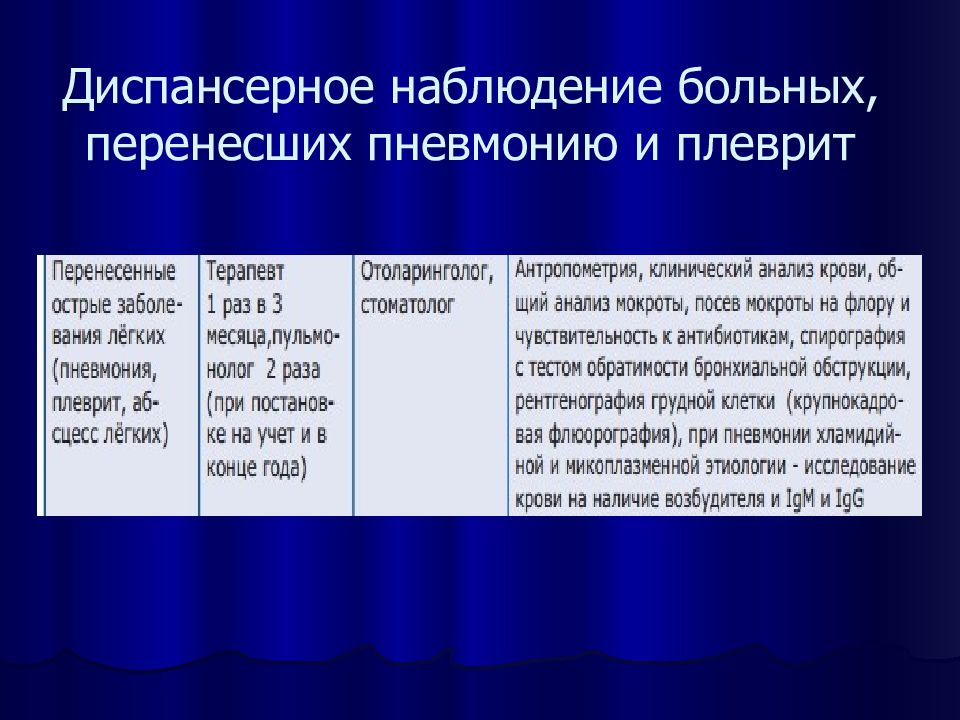

Слайд 96: Как можно снизить риск развития бактериальных инфекций НДП

Вакцинация гриппозной и пневмококковой вакцинами Повышение неспецифических факторов защиты организма

Слайд 97: Профилактика

Наиболее эффективными средствами профилактики ТВП в настоящее время являются пневмококковые и гриппозные вакцины. С целью специфической профилактики инвазивных пневмококковых инфекций, в том числе пневмококковой ВП с бактериемией у взрослых в РФ используется 23-валентная неконъюгированная вакцина, содержащая очищенные капсулярные полисахаридные антигены 23 серотипов S. pneumonia и 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина. Вакцинация пневмококковой вакциной рекомендуется группам лиц с высоким риском развития инвазивных пневмококковых инфекций.

Слайд 98: Группы лиц с высоким риском развития инвазивных пневмококковых инфекций

Пациенты в возрасте 65 лет и старше; Лица с сопутствующими хроническими заболеваниями бронхолегочной (ХОБЛ, эмфизема, бронхиальная астма), сердечно -сосудистой систем, СД, хроническими заболеваниями печени (включая цирроз), ХПН, нефротическим синдромом, алкоголизмом, кохлеарными имплантами, ликвореей, функциональной или органической аспленией (серповидно-клеточная анемия, спленэктомия ); Пациенты с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, иммуносупрессивная терапия и др.); Лица, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа; Курильщики.

Слайд 99: Вакцинация/Ревакцинация

Обычно пневмококковая вакцина вводится однократно и если факт вакцинации не установлен либо не доказан Однократная ревакцинация через 5 лет рекомендована для лиц группы риска по смертности вследствие пневмококковой инфекции; у которых возможно быстрое снижение титра антител кто на время получения первой прививки был младше 65 лет, а со времени первой вакцинации уже прошло 5 лет. Рекомендовано проводить вакцинацию конюъгированной вакциной (ПКВ-13), а ревакцинацию – полисахаридной (ППВ-23). Если пациенты, которым показана ревакцинация, ранее получали ППВ-23, то им рекомендуется введение ПКВ-13. Можно сочетать в один день с любыми прививками, но в виде отдельной инъекции.

Слайд 100: Вакцинация

Элиминация резистентных, вирулентных/ инвазивных серотипов пневмококка Снижение резистентности пневмококка к АМП Ограничение назофарингеального носительства пневмококка Уменьшение передачи пневмококка от детей Уменьшение инвазии пневмококка Снижение заболеваемости ИДП, в первую очередь, ВП

Слайд 101: Профилактика гриппа

Введение гриппозной вакцины с целью профилактики гриппа и его осложнений, в том числе ВП, рекомендуется при наличии высокого риска осложненного течения гриппа. К группам риска относятся: Пациенты в возрасте 65 лет и старше; Лица с сопутствующими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, заболеваниями почек, гемоглобинопатиями ; Лица, проживающие в домах престарелых и других учреждениях закрытого типа; Женщины во 2-м или 3-м триместрах беременности (в период сезонного подъема заболеваемости).

Слайд 102: Профилактика гриппа

Вакцинация также рекомендуется медицинским работникам, осуществляющим лечение и уход за лицами, входящими в группы высокого риска осложнений гриппа. Вакцинация гриппозной вакциной проводится ежегодно, оптимальное время для проведения вакцинации - октябрь-первая половина ноября. Предпочтение у взрослых следует отдавать инактивированным вакцинам. Следует отметить, что при наличии показаний обе вакцины (пневмококковая и гриппозная) могут вводиться одновременно без увеличения частоты нежелательной лекарственной реакции или снижения иммунного ответа.

Слайд 103: Плеврит -

воспаление плевры с образованием фибринозного налета на ее поверхности (сухой, фибринозный) или выпота в ее полости (экссудативный, выпотной). Всегда вторичен, является синдромом или осложнением многих болезней, но в определенный период может выдвигаться в клинической картине на первый план, маскируя основное заболевание.

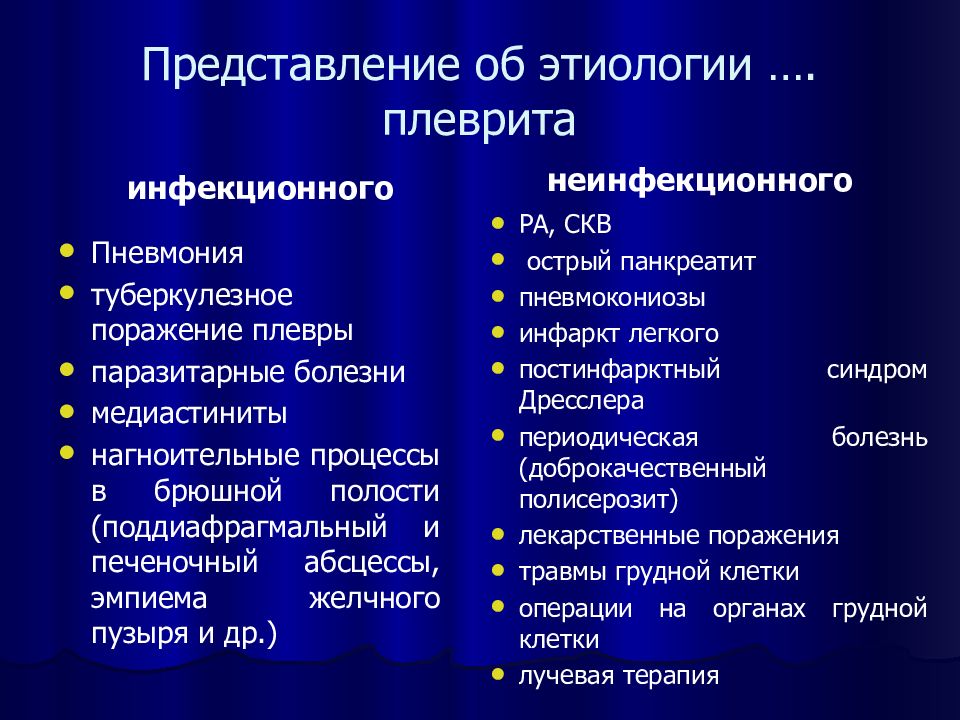

Слайд 104: Представление об этиологии …. плеврита

инфекционного Пневмония туберкулезное поражение плевры паразитарные болезни медиастиниты нагноительные процессы в брюшной полости ( поддиафрагмальный и печеночный абсцессы, эмпиема желчного пузыря и др.) неинфекционного РА, СКВ острый панкреатит пневмокониозы инфаркт легкого постинфарктный синдром Дресслера периодическая болезнь (доброкачественный полисерозит) лекарственные поражения травмы грудной клетки операции на органах грудной клетки лучевая терапия

Слайд 105: Патогенез инфекционных плевритов

Пути проникновения возбудителя в плевральную полость: непосредственный переход инфекции из очагов, расположенных в легочной ткани, лимфогенный гематогенный прямое инфицирование плевры из внешней среды при ранениях грудной клетки

Слайд 106: Патогенез инфекционных плевритов

Развитию воспалительного процесса в плевре способствуют: нарушение функции местной бронхопульмональной защиты и системы иммунитета в целом, предшествующая сенсибилизация организма инфекционным агентом, К накоплению выпота в плевральной полости приводят: - расширение лимфатических капилляров, - повышение проницаемости сосудов, - отек плевры, - клеточная инфильтрация субплеврального слоя.

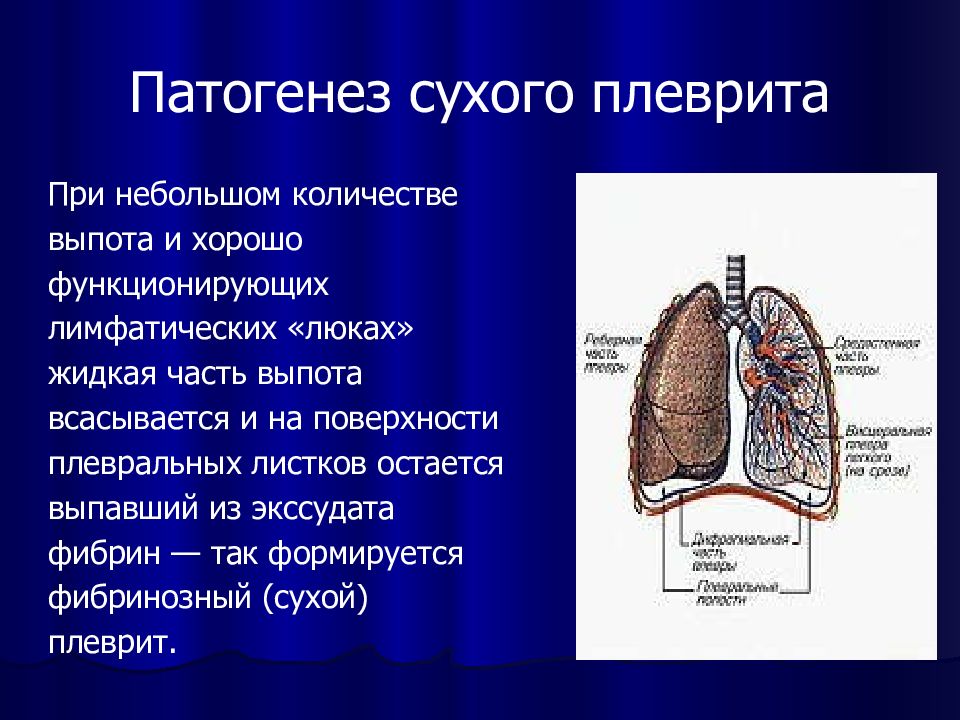

Слайд 107: Патогенез сухого плеврита

При небольшом количестве выпота и хорошо функционирующих лимфатических «люках» жидкая часть выпота всасывается и на поверхности плевральных листков остается выпавший из экссудата фибрин — так формируется фибринозный (сухой) плеврит.

Слайд 108: Патогенез экссудативного плеврита

резкое повышение проницаемости кровеносных капилляров висцерального и париетального листков плевры и выраженная экссудация; увеличение онкотического давления в полости плевры в связи с наличием белка в экссудате; сдавление лимфатических капилляров обоих плевральных листков и лимфатических «люков» париетальной плевры и закрытие их пленкой выпавшего фибрина; превышение скорости экссудации над скоростью всасывания выпота.

Слайд 109: Патогенез неинфекционных плевритов

Карциноматозный плеврит: в образовании выпота значительную роль играет влияние на плевру продуктов обмена самой опухоли, а также нарушение циркуляции лимфы в связи с блокадой ее оттока (плевральных, «люков», лимфоузлов ) новообразованием или его метастазами. В развитии плеврита при системных болезнях соединительной ткани имеют значение аутоиммунные механизмы, генерализованное поражение сосудов, иммунокомплексная патология.

Слайд 110: Патогенез неинфекционных плевритов

Асептические травматические плевриты обусловлены реакцией плевры на излившуюся кровь, а также непосредственным ее повреждением при переломе ребер. Развитие плеврита при хронической почечной недостаточности обусловлено раздражением плевры выделяющимися уремическими токсинами. Ферментативный плеврит обусловлен повреждающим действием на плевру панкреатических ферментов поступающих в плевральную полость по лимфатическим сосудам через диафрагму.

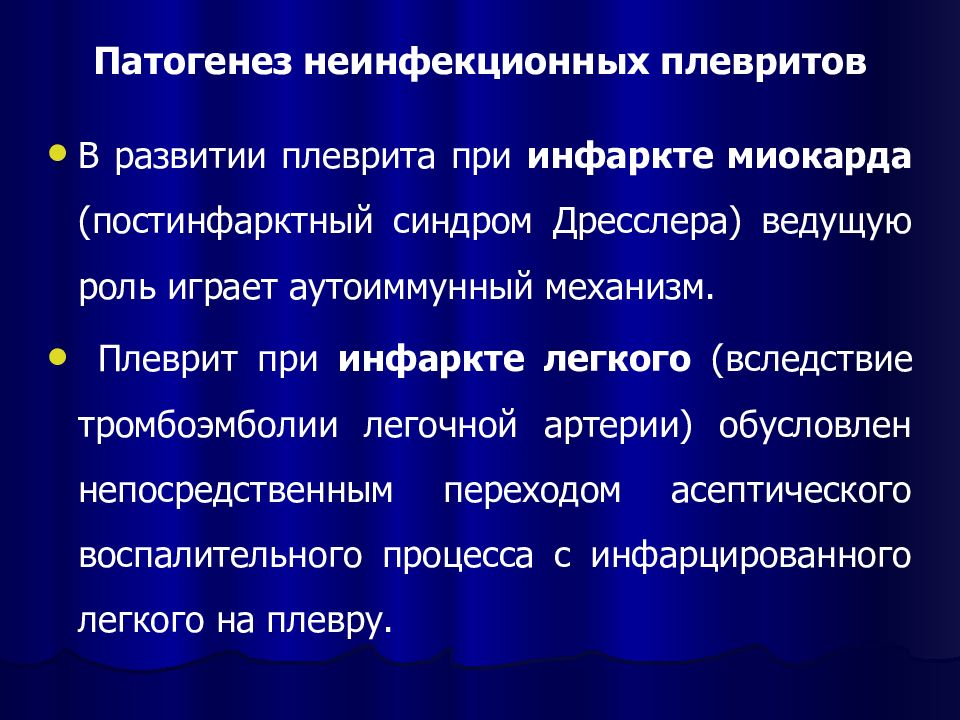

Слайд 111: Патогенез неинфекционных плевритов

В развитии плеврита при инфаркте миокарда (постинфарктный синдром Дресслера ) ведущую роль играет аутоиммунный механизм. Плеврит при инфаркте легкого (вследствие тромбоэмболии легочной артерии) обусловлен непосредственным переходом асептического воспалительного процесса с инфарцированного легкого на плевру.

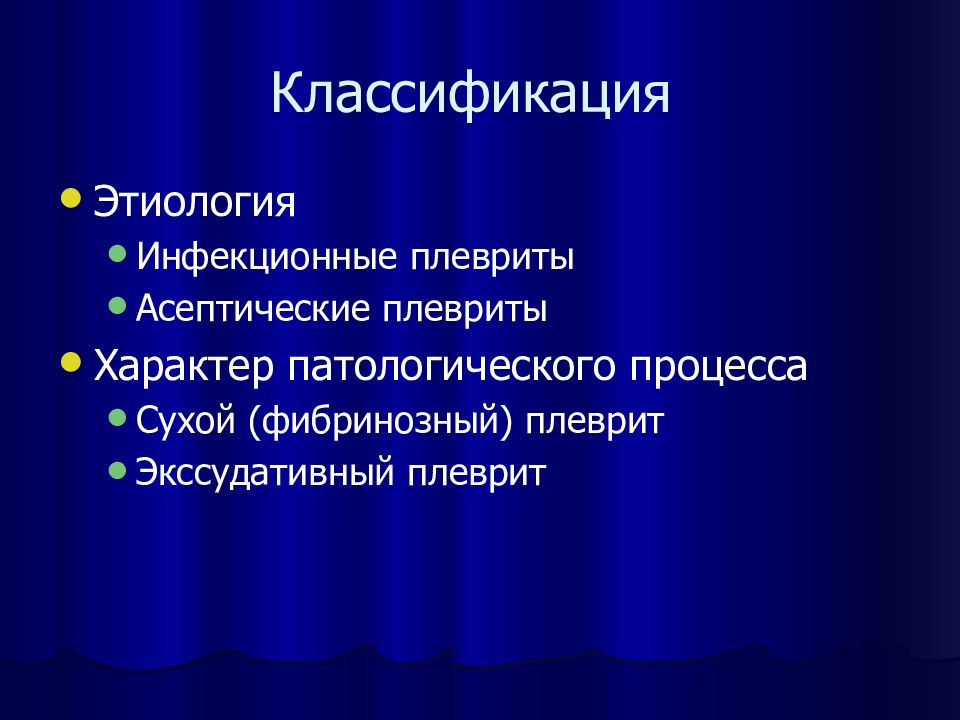

Слайд 112: Классификация

Этиология Инфекционные плевриты Асептические плевриты Характер патологического процесса Сухой (фибринозный) плеврит Экссудативный плеврит

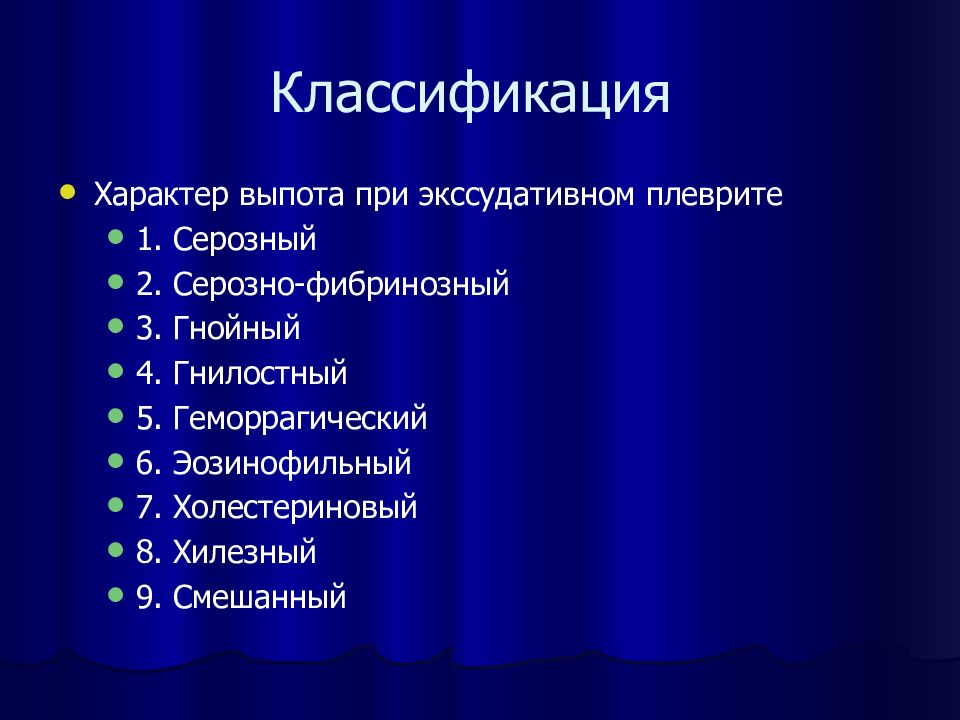

Слайд 113: Классификация

Характер выпота при экссудативном плеврите 1. Серозный 2. Серозно-фибринозный 3. Гнойный 4. Гнилостный 5. Геморрагический 6. Эозинофильный 7. Холестериновый 8. Хилезный 9. Смешанный

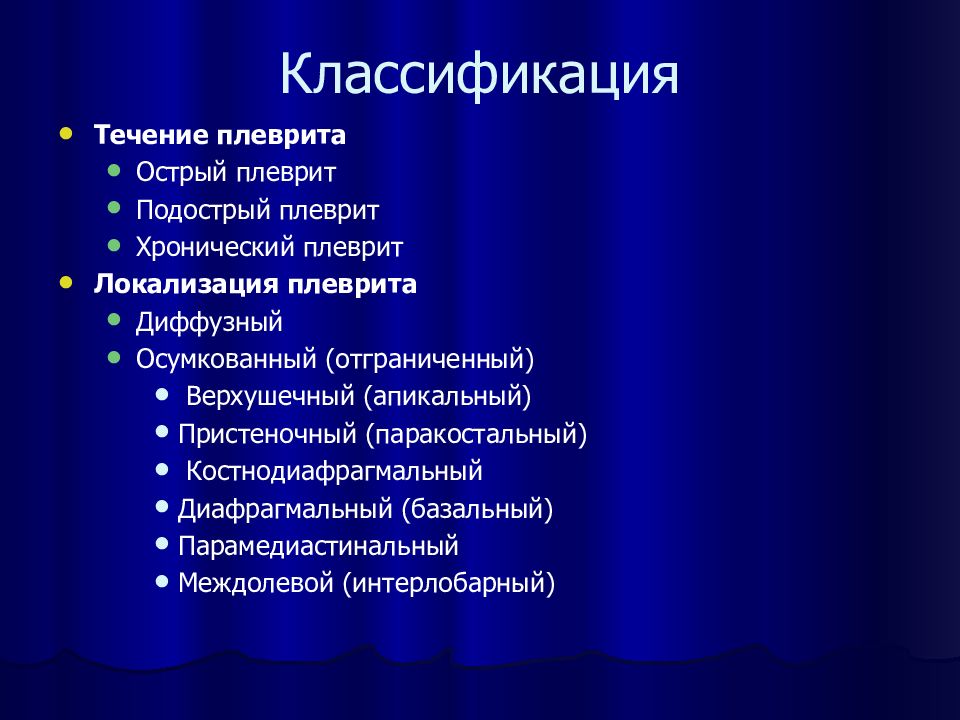

Слайд 114: Классификация

Течение плеврита Острый плеврит Подострый плеврит Хронический плеврит Локализация плеврита Диффузный Осумкованный (отграниченный) Верхушечный (апикальный) Пристеночный ( паракостальный ) Костнодиафрагмальный Диафрагмальный (базальный) Парамедиастинальный Междолевой ( интерлобарный )

Слайд 115: Клиническая картина сухого плеврита

боль в грудной клетке, гипертермия, - сухой кашель, общая слабость, неинтенсивные боли в мышцах, суставах, головная боль

Слайд 116: Объективное исследование

Общий осмотр : вынужденное положение – на больном боку цианоз. Осмотр органов дыхания: одышка; Пальпация и аускультация грудной клетки: Шум трения плевры

Слайд 117: Лабораторные данные

ОАК: возможно увеличение СОЭ, лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево (непостоянный признак). ОАМ: без патологических изменений. БАК: возможно увеличение содержания серомукоида, фибрина, сиаловых кислот, α2-глобулина.

Слайд 118: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

При фибринозном плеврите могут определяться высокое стояние купола диафрагмы с соответствующей стороны, отставание его при глубоком дыхании, ограничение подвижности нижнего легочного края и легкое помутнение части легочного поля.

Слайд 119: УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

С помощью ультразвукового исследования можно выявить интенсивные наложения фибрина на париетальной или висцеральной плевре. Они выглядят как утолщение плевры с неровным, волнистым контуром, повышенной эхогенности, однородной структуры.

Слайд 120: Экссудативный плеврит

Характеризуется скоплением выпота в плевральной полости при воспалительных процессах в листках плевры и прилегающих органах. Наиболее частой причиной этих плевритов являются туберкулез, а также пневмония (пара- или метапневмонический экссудативный плеврит). Клиническая картина достаточно однотипна при различных видах выпота.

Слайд 121: Клиническая картина экссудативного плеврита

острая, интенсивная боль в грудной клетке, чувство тяжести в грудной клетке, одышка, сухой кашель, значительное повышение температуры тела, потливость, головные и мышечные боли, анорексия

Слайд 122: Характерные признаки экссудативного плеврита

При осмотре пациента: вынужденное положение - больные предпочитают лежать на больном боку, что ограничивает смещение средостения в здоровую сторону и позволяет здоровому легкому более активно участвовать в дыхании, при очень больших выпотах больные занимают полусидячее положение

Слайд 123: Характерные признаки экссудативного плеврита

При осмотре пациента: цианоз и набухание шейных вен (большое количество жидкости в плевральной полости затрудняет отток крови из шейных вен); одышка (дыхание учащенное и поверхностное); увеличение объема грудной клетки на стороне поражения, сглаженность или выбухание межреберных промежутков;

Слайд 124: Характерные признаки экссудативного плеврита

При осмотре пациента: ограничение дыхательных экскурсий грудной клетки на стороне поражения; отечность и более толстая складка кожи в нижних отделах грудной клетки на стороне поражения по сравнению со здоровой стороной (симптом Винтриха ).

Слайд 125: Характерные признаки экссудативного плеврита

При перкуссии - тупой перкуторный звук над зоной выпота. Перкуторно можно определить наличие жидкости в плевральной полости, если ее количество не менее 300-400 мл, а повышение уровня притупления на одно ребро соответствует увеличению количества жидкости на 500 мл. Характерна чрезвычайно выраженная тупость перкуторного звука ("тупой бедренный звук"), нарастающая книзу.

Слайд 126: Характерные признаки экссудативного плеврита

При аускультации легких - при больших объемах выпота везикулярное дыхание не прослушивается, так как легкое поджато жидкостью и его дыхательные экскурсии резко ослаблены или даже отсутствуют. При меньших количествах жидкости в полости плевры может выслушиваться резко ослабленное везикулярное дыхание;

Слайд 127: Характерные признаки экссудативного плеврита

При аускультации легких - при большом выпоте легкое сдавливается настолько, что просвет альвеол совершенно исчезает, легочная паренхима становится плотноватой и при сохраненной бронхиальной проходимости начинает выслушиваться бронхиальное дыхание (оно проводится от гортани - места своего возникновения). Однако бронхиальное дыхание несколько приглушено, степень приглушения определяется толщиной слоя жидкости в плевральной.

Слайд 128: Характерные признаки экссудативного плеврита

При аускультации сердца обращает на себя внимание приглушенность сердечных тонов (разумеется, это значительно более выражено при левостороннем экссудативном плеврите), возможны различные нарушения ритма сердца. Артериальное давление имеет тенденцию к снижению, при больших выпотах в полости плевры возможна значительная артериальная гипотензия.

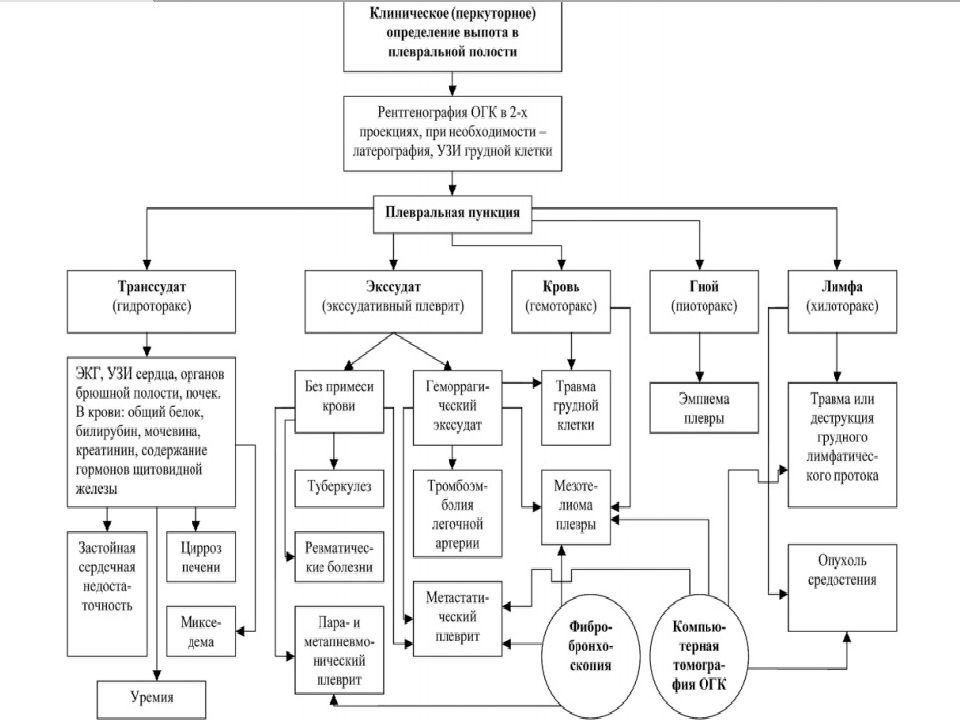

Слайд 129: Программа обследования при плевритах

I Общий анализ крови, мочи. II Биохимический анализ крови: определение содержания общего белка, белковых фракций, билирубина, АЛТ, АСТ, холестерина, глюкозы, ЛДГ, серомукоида, гаптоглобина, фибрина, сиаловых кислот, волчаночных клеток, ревматоидного фактора.

Слайд 130: Программа обследования при плевритах

III Рентгенологическое исследование легких и компьютерная томография легких. IV ЭхоКГ. V ЭКГ. VI Плевральная пункция и исследование плевральной жидкости: оценка физических и химических свойств (определение белка, ЛДГ, лизоцима, глюкозы), цитологическое и бактериологическое исследование. VII Консультация фтизиатра.

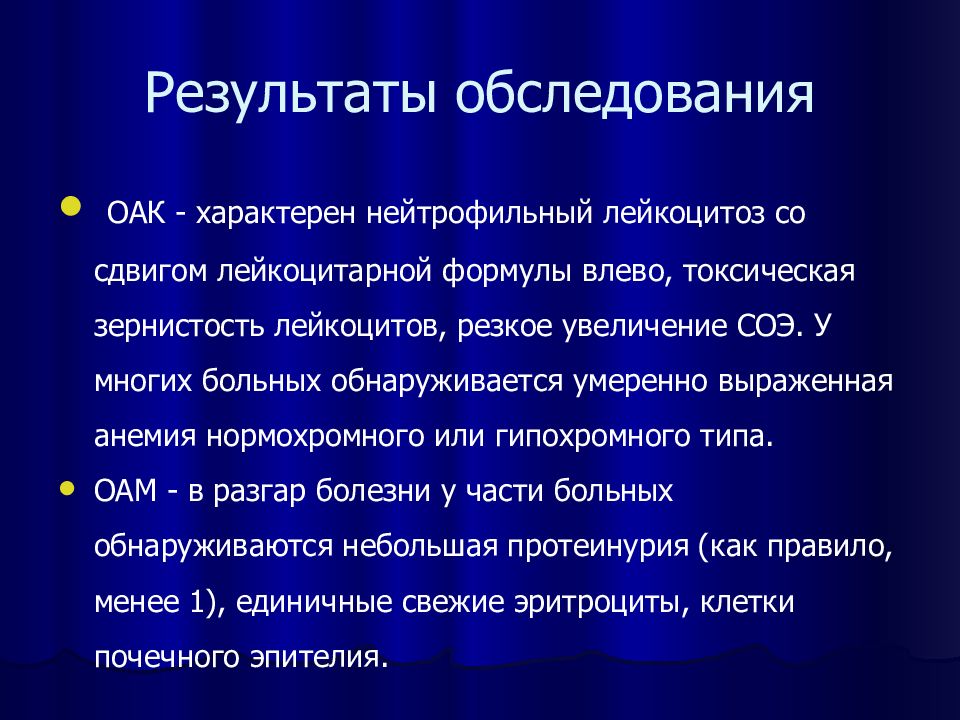

Слайд 132: Результаты обследования

ОАК - характерен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость лейкоцитов, резкое увеличение СОЭ. У многих больных обнаруживается умеренно выраженная анемия нормохромного или гипохромного типа. ОАМ - в разгар болезни у части больных обнаруживаются небольшая протеинурия (как правило, менее 1), единичные свежие эритроциты, клетки почечного эпителия.

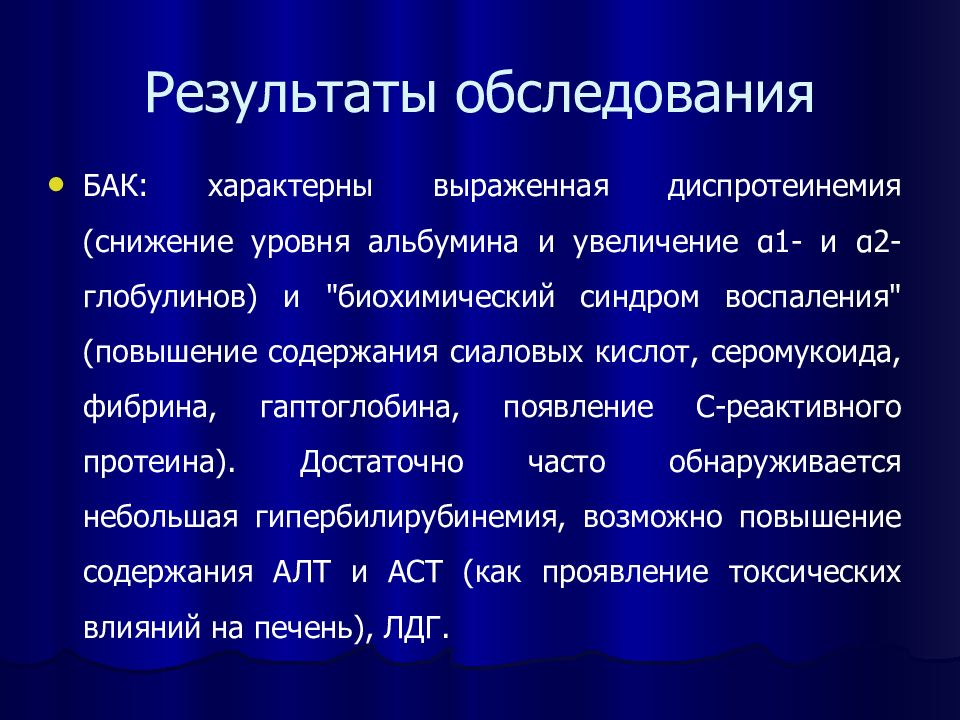

Слайд 133: Результаты обследования

БАК: характерны выраженная диспротеинемия (снижение уровня альбумина и увеличение α1- и α2-глобулинов) и "биохимический синдром воспаления" (повышение содержания сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобина, появление С-реактивного протеина). Достаточно часто обнаруживается небольшая гипербилирубинемия, возможно повышение содержания АЛТ и АСТ (как проявление токсических влияний на печень), ЛДГ.

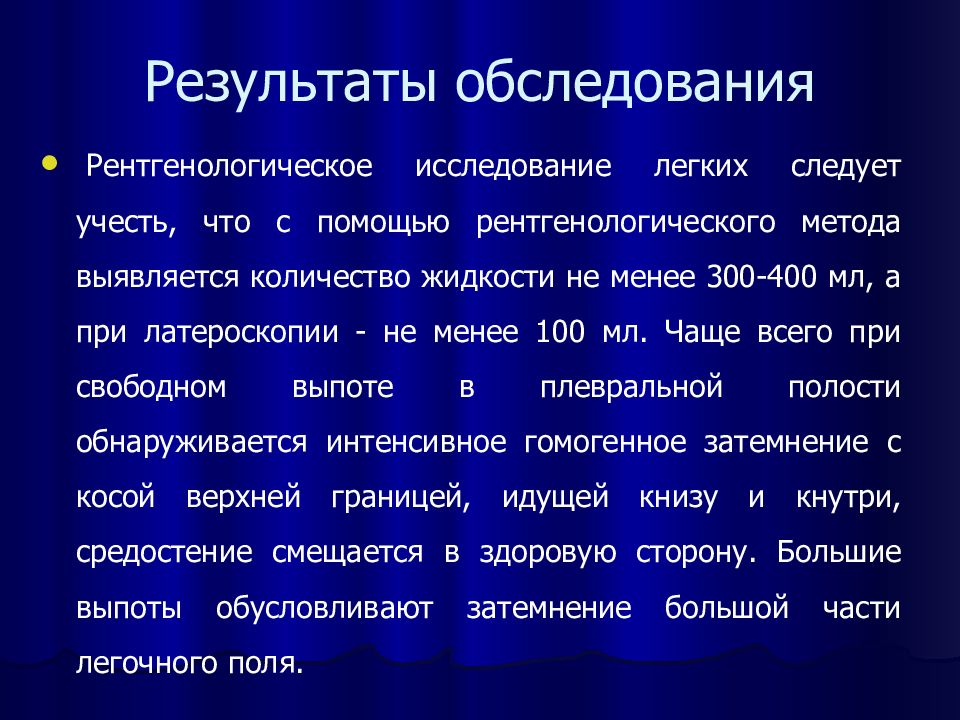

Слайд 134: Результаты обследования

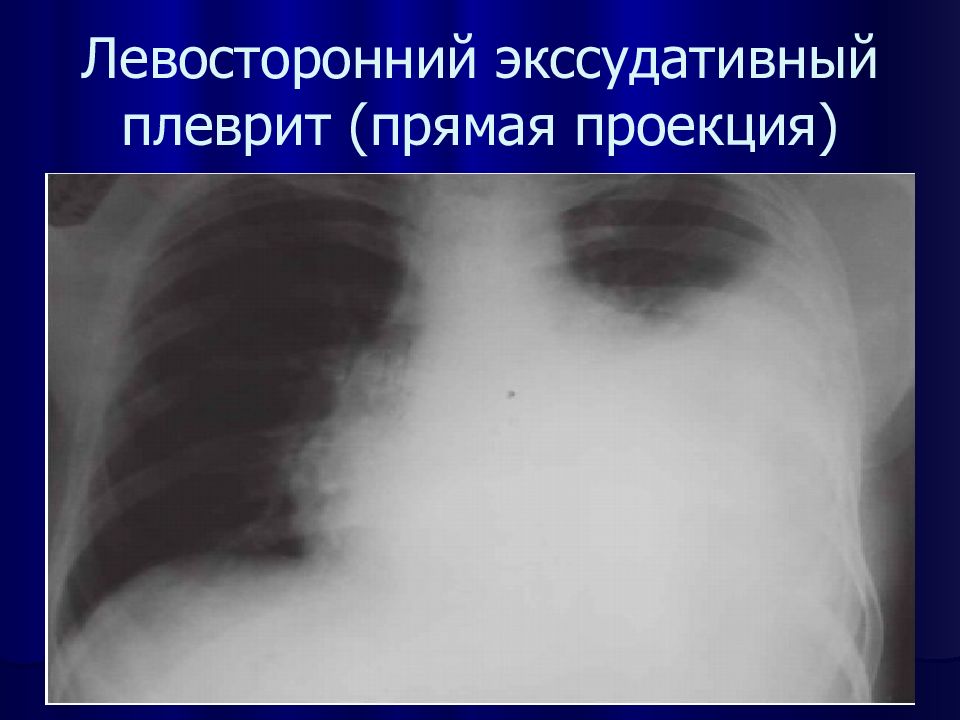

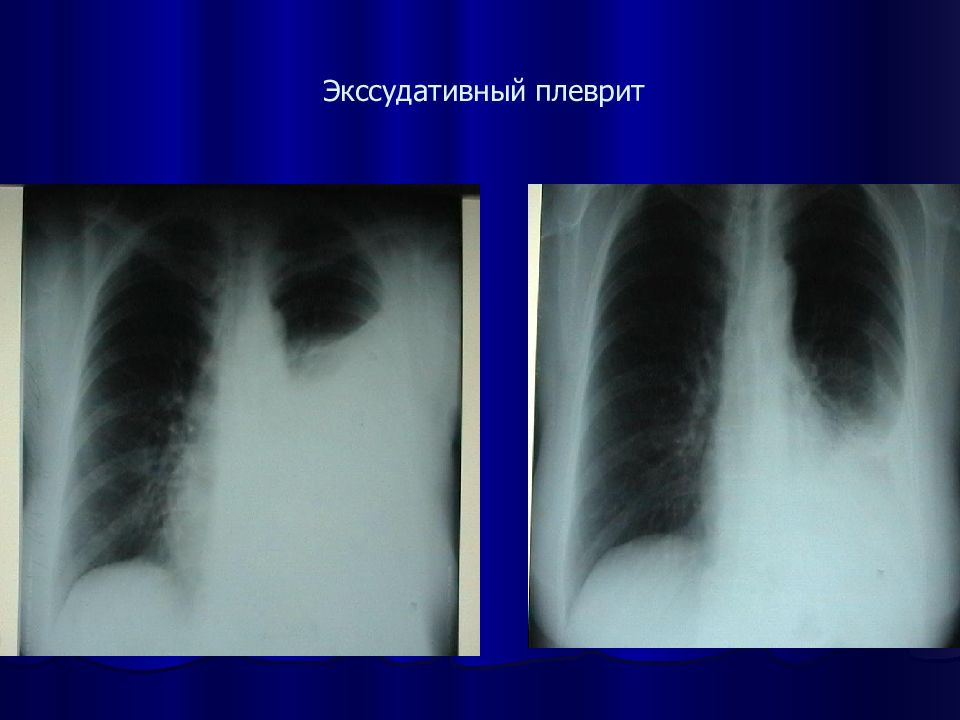

Рентгенологическое исследование легких следует учесть, что с помощью рентгенологического метода выявляется количество жидкости не менее 300-400 мл, а при латероскопии - не менее 100 мл. Чаще всего при свободном выпоте в плевральной полости обнаруживается интенсивное гомогенное затемнение с косой верхней границей, идущей книзу и кнутри, средостение смещается в здоровую сторону. Большие выпоты обусловливают затемнение большой части легочного поля.

Слайд 135: Результаты обследования

Латероскопия (рентгенография, выполненная в горизонтальном положении на больном боку) выявляются небольшие количества жидкости в плевральной полости; при наличии свободной неосумкованной жидкости обнаруживается пристеночная лентовидная тень.

Слайд 136: Результаты обследования

При сформировавшихся плевральных сращениях возникают осумкованные выпоты, которые хорошо распознаются рентгенологически. В зависимости от локализации выделяют осумкованный реберно-диафрагмальный, паракостальный, верхушечный (апикальный), парамедиастинальный, наддиафрагмальный, междолевой выпоты. Осумкованные плевриты следует дифференцировать с очаговой пневмонией, опухолью легкого и средостения, плевральными швартами, реже - эхинококковыми кистами.

Слайд 139: Результаты обследования

Компьютерная томография легких применяется для выявления патологии легких при распространенном поражении плевры пневмонии, абсцесса легких, бронхогенного рака и других заболеваний. С помощью этого метода исследования хорошо распознаются уплотнения плевры, обусловленные мезотелиомой. Также хорошо выявляются осумкованные плевриты.

Слайд 140: Результаты обследования

При УЗИ свободная жидкость в плевральной полости выявляется легко. Исследование следует проводить не только в положении пациента лежа, но также сидя, стоя. Производится сканирование грудной клетки в продольных плоскостях по подмышечным, паравертебральным, окологрудинным линиям. В месте скопления плевральной жидкости датчик разворачивается вдоль межреберного промежутка и производится поперечное сканирование

Слайд 141: Результаты обследования

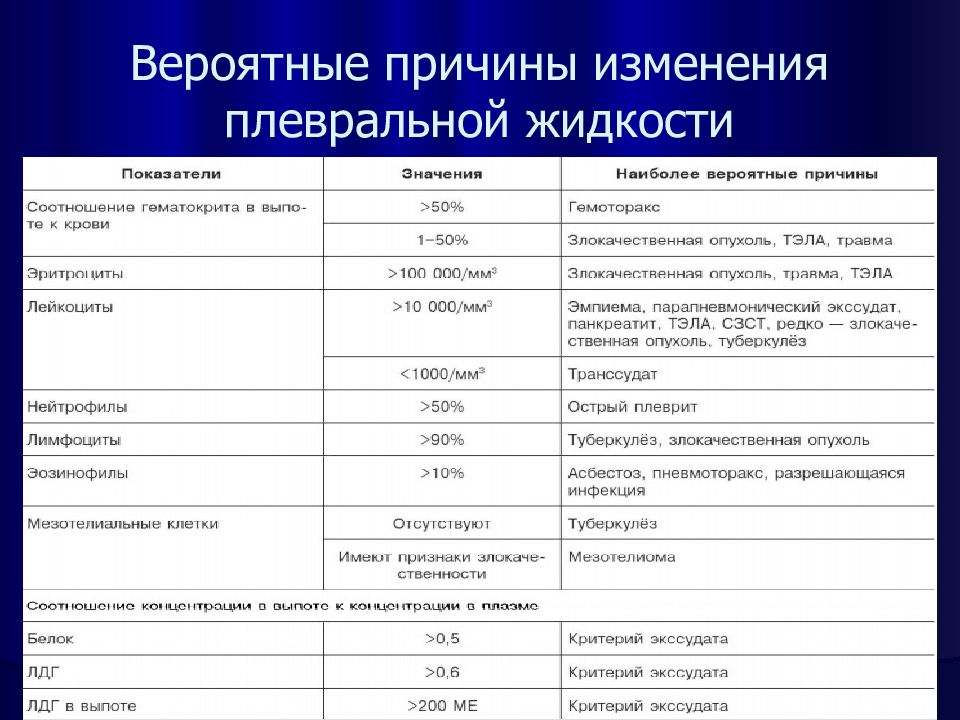

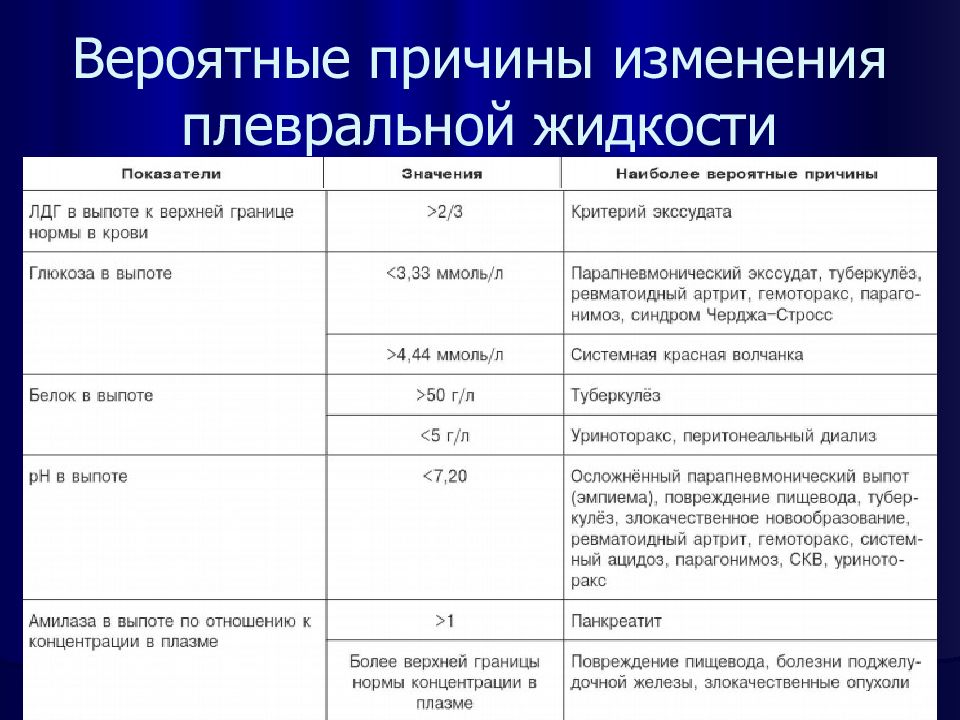

Исследование плеврального выпота Плевральная пункция имеет огромное значение, так как позволяет не только подтвердить наличие выпота, но и проводить дифференциальную диагностику. Учитывая это, следует считать выполнение плевральной пункции обязательной процедурой у больных с экссудативным плевритом. Оценивают физические, химические свойства полученной жидкости, выполняют ее цитологическое, биохимическое, бактериологическое исследование и проводят дифференциальную диагностику.

Слайд 142: Результаты обследования

Торакоскопия Метод позволяет осмотреть легочную и париетальную плевру после эвакуации жидкости. Диагностическое значение метода заключается, прежде всего, в том, что он позволяет, с одной стороны, констатировать наличие воспалительного процесса плевры, с другой - установить специфический или неспецифический характер поражения. При торакоскопической биопсии можно получить плевральный биоптат из наиболее измененных участков плевры, что позволяет, прежде всего, поставить точный диагноз туберкулеза или злокачественной опухоли и отличить таким образом эти заболевания от неспецифического экссудативного плеврита.

Слайд 143: Результаты обследования

Торакоскопическая биопсия. При торакоскопической биопсии можно получить плевральный биоптат из наиболее измененных участков плевры, что позволяет, прежде всего, поставить точный диагноз туберкулеза или злокачественной опухоли и отличить таким образом эти заболевания от неспецифического экссудативного плеврита. Операционная биопсия плевры Операционная биопсия плевры производится при невозможности выполнения торакоскопии (при наличии плевральных сращений). Операционная биопсия плевры производится из небольшого разреза в соответствующем межреберье.

Слайд 144: Результаты обследования

Пункционная биопсия плевры является эффективным и достаточно простым методом этиологической диагностики плевральных выпотов. Противопоказания к этому методу практически отсутствуют. Характерными проявлениями неспецифического экссудативного плеврита являются: выраженная лимфоидно-гистиоцитарная инфильтрация в плевре и субплевральном слое; фиброз утолщенной плевры.

Слайд 145: Течение экссудативного плеврита

В течении экссудативного плеврита выделяют 3 фазы: экссудации, стабилизации, резорбции. Фаза экссудации продолжается около 2-3 недель. В этой фазе развертывается вся клиническая картина экссудативного плеврита с постепенным прогрессирующим накоплением жидкости в плевральной полости. Количество экссудата может достигать 6-10 л, особенно у молодых людей, для которых характерна большая подвижность, податливость тканей грудной клетки.

Слайд 146: Течение экссудативного плеврита

В фазе стабилизации экссудация в плевральную полость прогрессивно снижается, но одновременно практически блокируется или становится минимальной и резорбция экссудата. Точно определить начало этой фазы и ее длительность очень трудно и почти невозможно. Можно только отметить стабилизацию уровня экссудата.

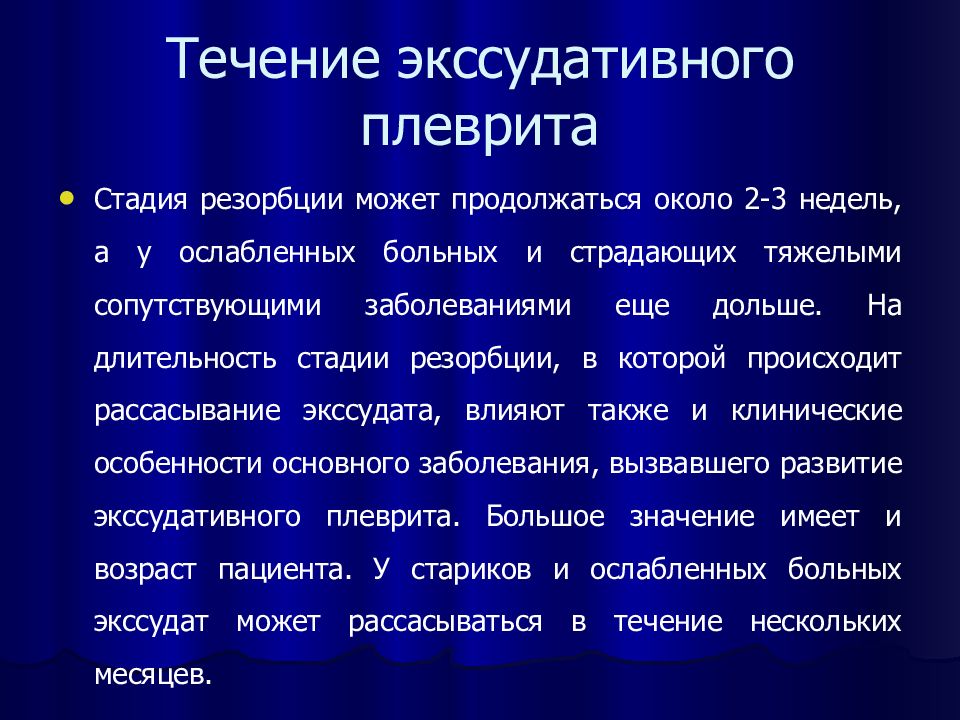

Слайд 147: Течение экссудативного плеврита

Стадия резорбции может продолжаться около 2-3 недель, а у ослабленных больных и страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями еще дольше. На длительность стадии резорбции, в которой происходит рассасывание экссудата, влияют также и клинические особенности основного заболевания, вызвавшего развитие экссудативного плеврита. Большое значение имеет и возраст пациента. У стариков и ослабленных больных экссудат может рассасываться в течение нескольких месяцев.

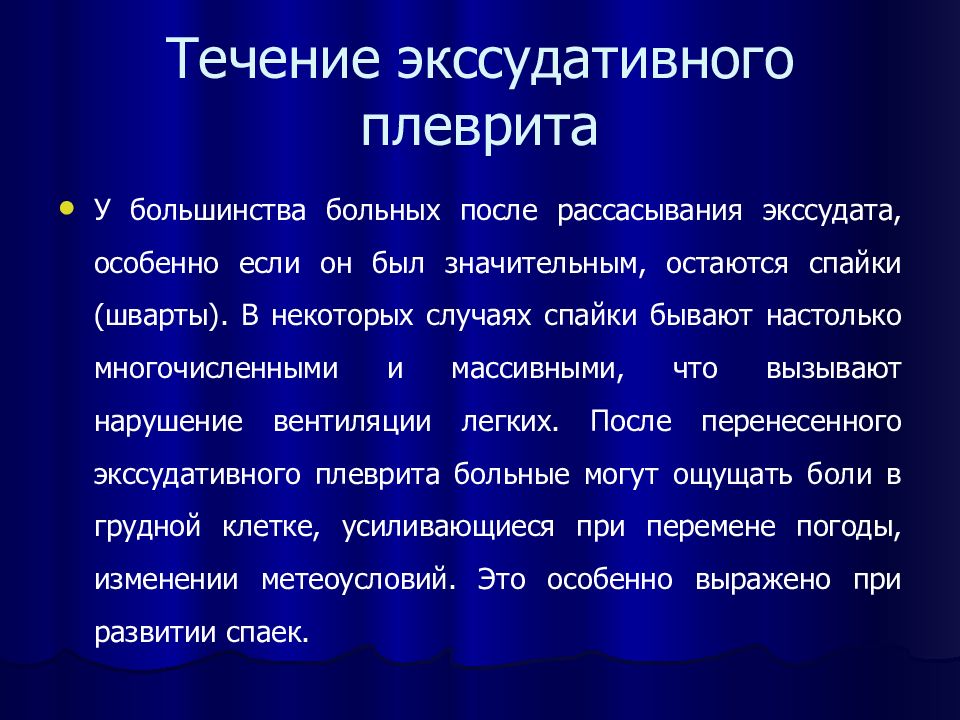

Слайд 148: Течение экссудативного плеврита

У большинства больных после рассасывания экссудата, особенно если он был значительным, остаются спайки (шварты). В некоторых случаях спайки бывают настолько многочисленными и массивными, что вызывают нарушение вентиляции легких. После перенесенного экссудативного плеврита больные могут ощущать боли в грудной клетке, усиливающиеся при перемене погоды, изменении метеоусловий. Это особенно выражено при развитии спаек.

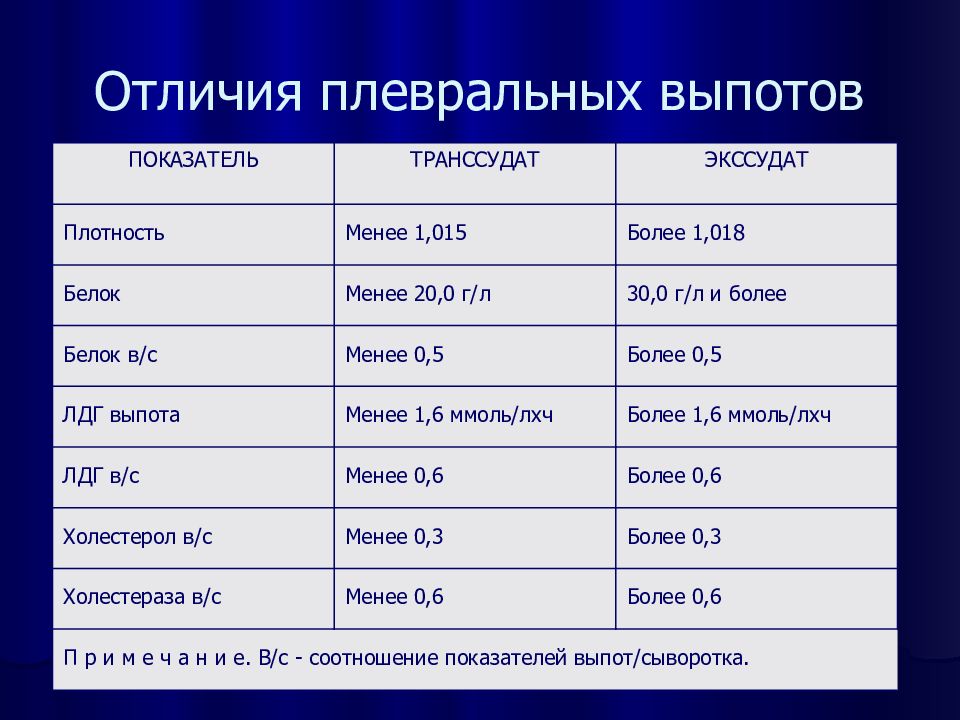

Слайд 149: Отличия плевральных выпотов

ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНССУДАТ ЭКССУДАТ Плотность Менее 1,015 Более 1,018 Белок Менее 20,0 г/л 30,0 г/л и более Белок в/с Менее 0,5 Более 0,5 ЛДГ выпота Менее 1,6 ммоль / лхч Более 1,6 ммоль / лхч ЛДГ в/с Менее 0,6 Более 0,6 Холестерол в/с Менее 0,3 Более 0,3 Холестераза в/с Менее 0,6 Более 0,6 П р и м е ч а н и е. В/с - соотношение показателей выпот/сыворотка.

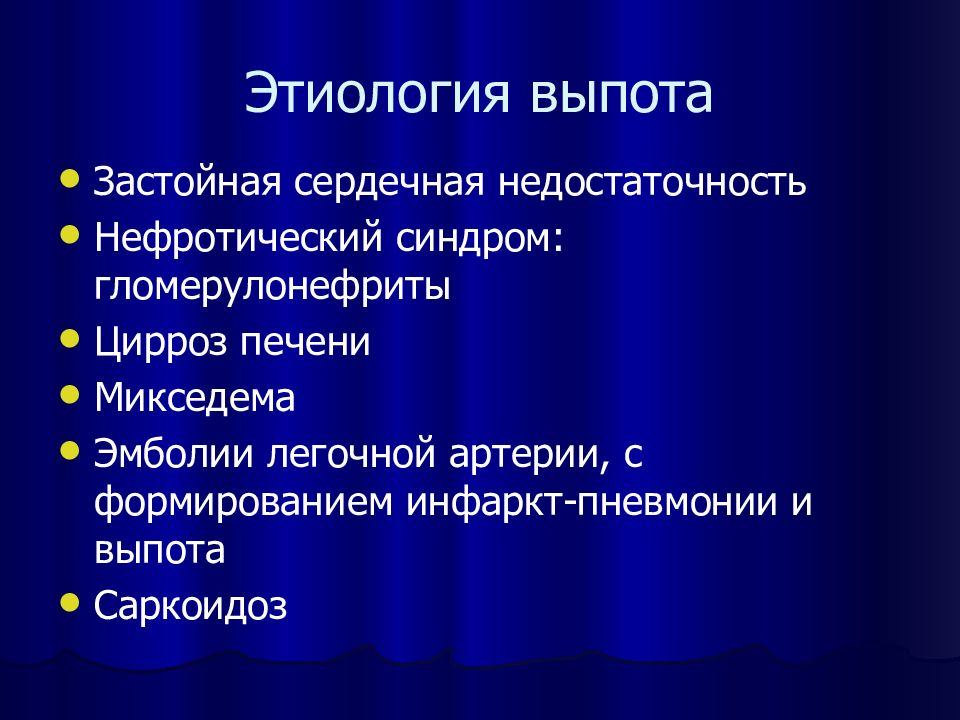

Слайд 150: Этиология выпота

Застойная сердечная недостаточность Нефротический синдром: гломерулонефриты Цирроз печени Микседема Эмболии легочной артерии, с формированием инфаркт-пневмонии и выпота Саркоидоз

Слайд 151: Этиология экссудата

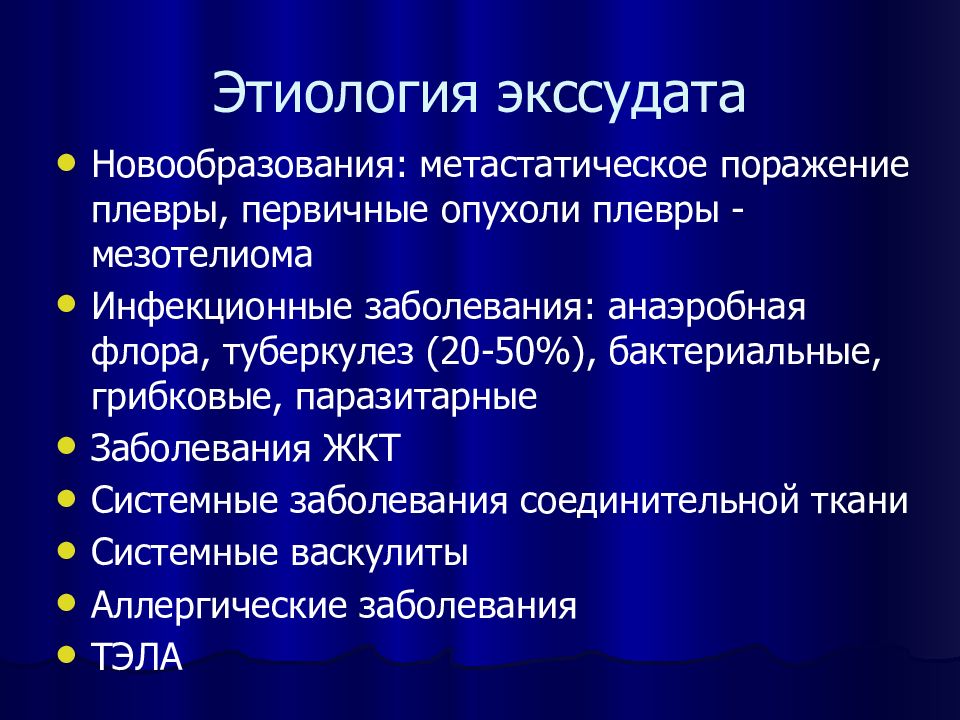

Новообразования: метастатическое поражение плевры, первичные опухоли плевры - мезотелиома Инфекционные заболевания: анаэробная флора, туберкулез (20-50%), бактериальные, грибковые, паразитарные Заболевания ЖКТ Системные заболевания соединительной ткани Системные васкулиты Аллергические заболевания ТЭЛА

Слайд 152: Отличительные черты воспалительных, опухолевых и застойных выпотов

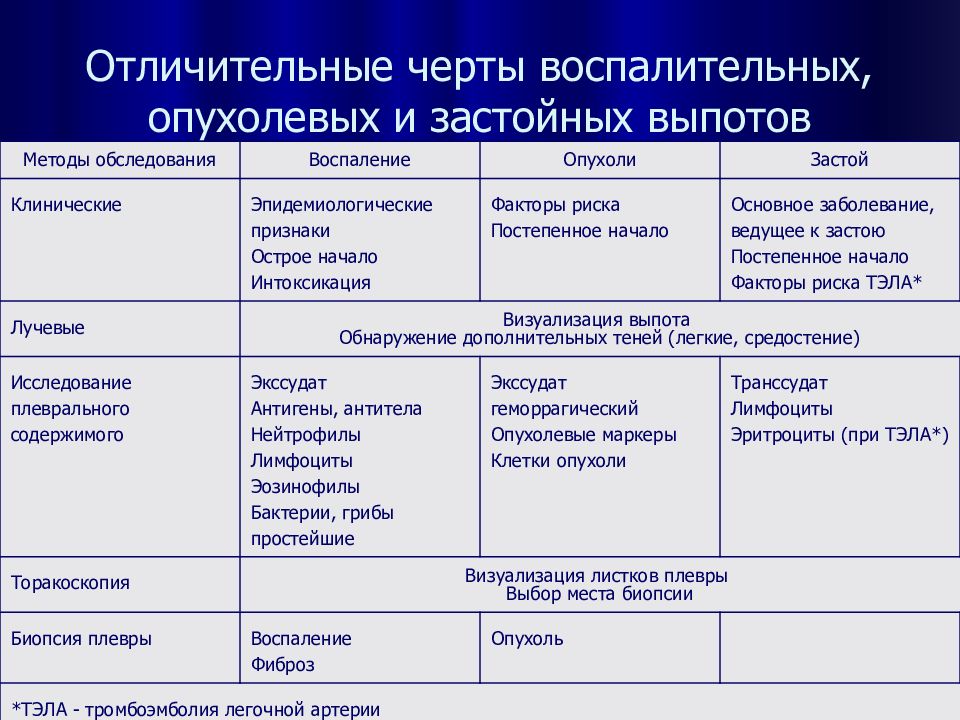

Методы обследования Воспаление Опухоли Застой Клинические Эпидемиологические признаки Острое начало Интоксикация Факторы риска Постепенное начало Основное заболевание, ведущее к застою Постепенное начало Факторы риска ТЭЛА* Лучевые Визуализация выпота Обнаружение дополнительных теней (легкие, средостение) Исследование плеврального содержимого Экссудат Антигены, антитела Нейтрофилы Лимфоциты Эозинофилы Бактерии, грибы простейшие Экссудат геморрагический Опухолевые маркеры Клетки опухоли Транссудат Лимфоциты Эритроциты (при ТЭЛА*) Торакоскопия Визуализация листков плевры Выбор места биопсии Биопсия плевры Воспаление Фиброз Опухоль *ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии

Слайд 155: Лечение

Лечение основного заболевания (антибактериальная терапия, химиотерапия, диуретики, альбумин и т.д.) Торакоцентез (диагностический и лечебный) Дренирование плевральной полости в т.ч. с введением тромболитиков Торакоскопические операции Торакотомия с декортикацией