Первый слайд презентации: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования « ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

ЛЕКЦИЯ: Симптоматология и диагностика пневмоний и плевритов. Автор: доцент Романьков Л.В. г. Гомель

Слайд 2: ПНЕВМОНИИ

Определение Пневмонии - это группа различных по этиологии, патогенезу и морфологической характеристике острых очаговых инфекционно-воспалительных заболеваний лёгких с преимущественным вовлечением в патологический процесс респираторных отделов и обязательным наличием внутриальвеолярной воспалительной экссудации.

I. Внебольничная (внегоспитальная) пневмония. II. Внутрибольничная (госпитальная или нозокомиальная) пневмония. III. Пневмония при иммунодефицитных состояниях. IV. Атипично протекающая пневмония.

Слайд 4: Этиология внебольничных пневмоний

Streptococcus pneumoniae – 70-90% Haemophilus influenzae – 7-16%. Mycoplasma pneumoniae – 20-30% у лиц моложе 35 лет, 1-9%в более старших возрастных группах. Chlamydia pneumoniae – 10%. Legionella pneumophila – 2-10%.

Слайд 5: Этиология госпитальных пневмоний

Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae. Escherichia coli. Proteus mirabilis. Госпитальные пневмонии развиваются у больных, находящихся на лечении в больнице более 48 часов.

Слайд 6: Этиология пневмоний при иммунодефицитных состояниях

Пневмоцисты. Патогенные грибы. Цитомегаловирусы. Staphylococcus aureus. Escherichia coli. Pseudomonas aeruginosae.

Слайд 7: Этиология атипично протекающих пневмоний

Mycoplasma pneumoniae. Chlamydia pneumoniae. Legionella pneumophila.

Слайд 8: Пути проникновения инфекции

Аэрогенный и бронхогенный – по дыхательным путям вместе с вдыхаемым воздухом. Контактный – из очага инфекции в органах, контактирующих с легкими. Гематогенный. Лимфогенный.

Слайд 9: Патогенез пневмоний

Этиологические факторы Предрасполагающие факторы Адгезия к эпителию бронхопульмональной системы Нарушение местной бронхопульмональной защиты Колонизация возбудителей в эпителии Снижение общей реактивности организма Нарушения в системе микроциркуляции легких Продукция токсинов, цитокинов Воспаление альвеол и бронхиол Клиника пневмоний Активизация ПОЛ Образование антител и иммунных комплексов

Слайд 10: Стадии крупозной пневмонии

I стадия - микробного отёка или воспалительного прилива. Повышение проницаемости капилляров альвеол; серозный экссудат в просвете альвеол с большим количеством микроорганизмов.

Слайд 11: Стадии крупозной пневмонии

II стадия - гепатизации или опеченения. Заполнение просвета альвеол экссудатом, содержащим большое количество фибрина. Уплотнение легочной ткани

Слайд 12: Стадии крупозной пневмонии

III стадия - разрешения. Разжижение и выделение через бронхи экссудата альвеол, разрешение воспалительного процесса.

Слайд 13: Классификация пневмоний (1995 г.)

I. Варианты пневмоний в зависимости от эпидемиологических условий возникновения. 1. Внегоспитальная (внебольничная, домашняя) пневмония. 2. Госпитальная (нозокомиальная, внутрибольничная) пневмония. 3. Антипичные пневмонии. 4. Пневмонии у больных с иммунодефицитными состояниями.

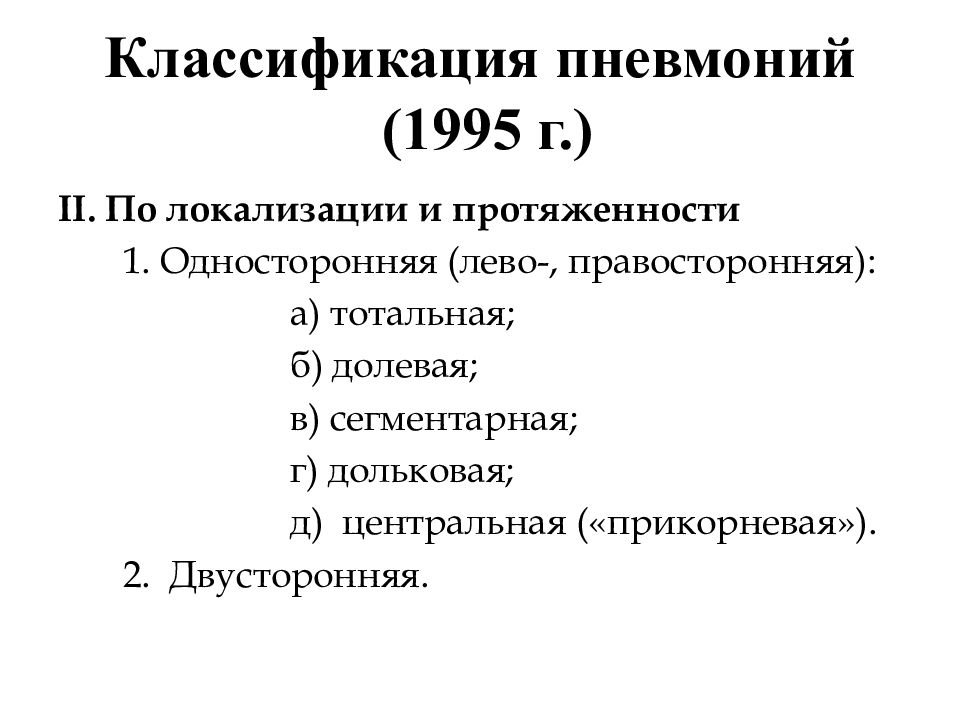

Слайд 14: Классификация пневмоний (1995 г.)

II. По локализации и протяженности 1. Односторонняя (лево-, правосторонняя): а) тотальная; б) долевая; в) сегментарная; г) дольковая; д) центральная («прикорневая»). 2. Двусторонняя.

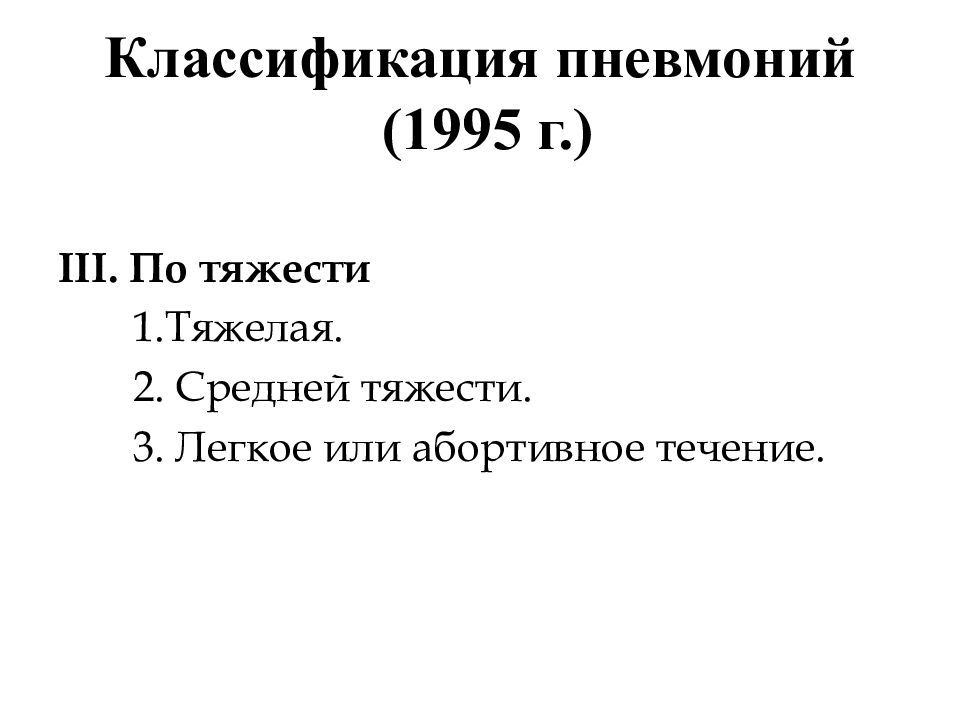

Слайд 15: Классификация пневмоний (1995 г.)

III. По тяжести 1.Тяжелая. 2. Средней тяжести. 3. Легкое или абортивное течение.

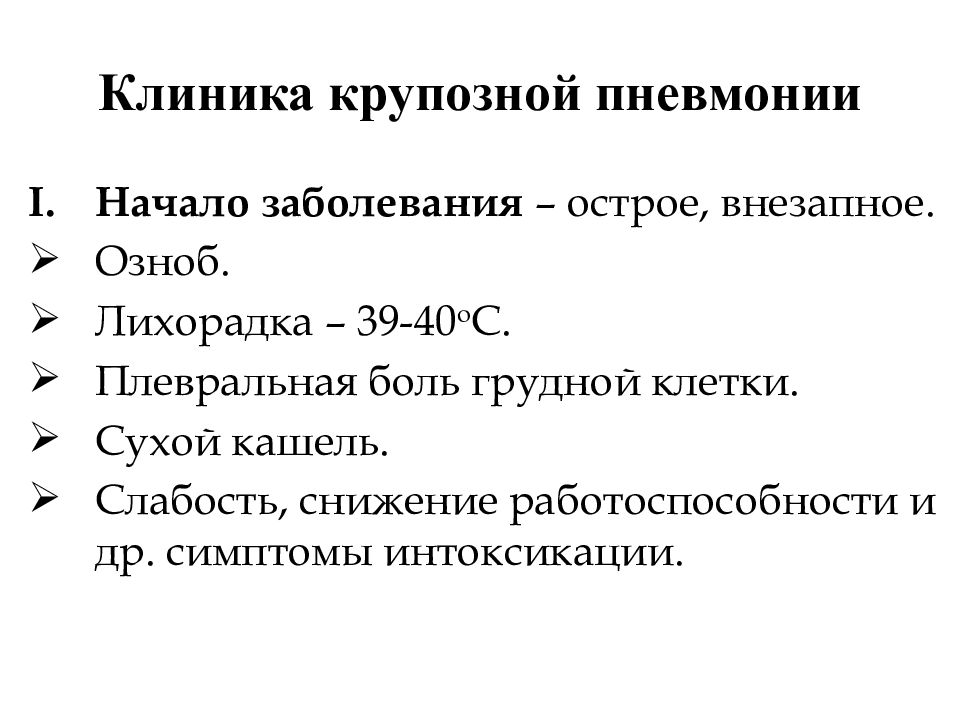

Слайд 16: Клиника крупозной пневмонии

Начало заболевания – острое, внезапное. Озноб. Лихорадка – 39-40 о C. Плевральная боль грудной клетки. Сухой кашель. Слабость, снижение работоспособности и др. симптомы интоксикации.

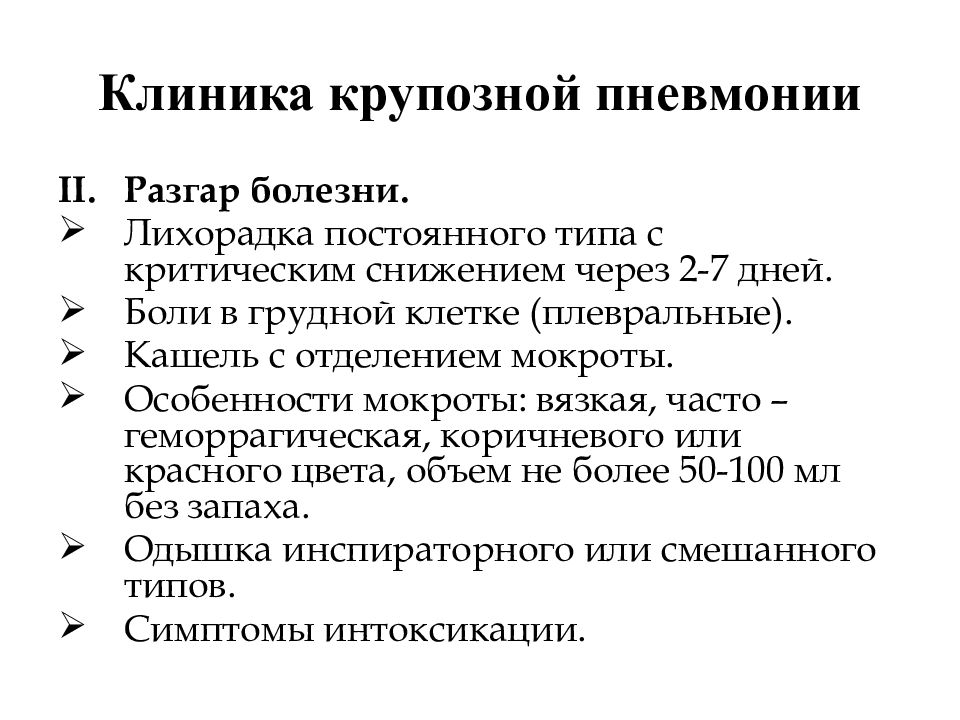

Слайд 17: Клиника крупозной пневмонии

II. Разгар болезни. Лихорадка постоянного типа с критическим снижением через 2-7 дней. Боли в грудной клетке (плевральные). Кашель с отделением мокроты. Особенности мокроты: вязкая, часто – геморрагическая, коричневого или красного цвета, объем не более 50-100 мл без запаха. Одышка инспираторного или смешанного типов. Симптомы интоксикации.

Слайд 18: Клиника крупозной пневмонии

II. Разгар болезни. Диффузный цианоз, гиперемия лица. Herpes labialis. Учащенное поверхностное дыхание. Отставание половины грудной клетки на пораженной стороне в акте дыхания. Пальпация грудной клетки: боль и усиление голосового дрожания над очагом пневмонии.

Слайд 19: Клиника крупозной пневмонии

II. Разгар болезни. Перкуссия легких: стадия прилива – притупленно -тимпанический звук; стадия опеченения – притупленный или тупой звук; стадия разрешения – притупленно-тимпанический звук. Аускультация легких: стадия прилива – ослабленное везикулярное дыхание, звучные мелкопузырчатые хрипы, незвучная крепитация; стадия опеченения – бронхиальное дыхание; стадия разрешения – жесткое дыхание, звучные мелкопузырчатые хрипы, звучная крепитация.

Слайд 21: Крупозная пневмония

До лечения После лечения Гомогенная интенсивная тень с четкой границей. Расширение корня легкого.

Слайд 22: Лабораторная диагностика крупозной пневмонии

Общий анализ крови: высокий нейтрофильный лейкоцитоз; выраженный сдвиг ядерной формулы нейтрофилов влево; анэозинофилия; высокая СОЭ.

Слайд 23: Лабораторная диагностика крупозной пневмонии

2. Биохимический анализ крови: увеличение концентраций фибриногена, С –реактивного протеина, серомукоида, гликопротеиндов, глобулинов. 3. Анализ мокроты: вязкая геморрагическая, содержит большое количество нейтрофилов, эритроцитов, сгустки фибрина, возбудителей заболевания.

Слайд 24: Клиника очаговой пневмонии

Начало заболевания – постепенное, в течение 3-4 дней, часто предшествует клиника острого бронхита. Лихорадка – 38-39 о C. Сухой кашель. Слабость, снижение работоспособности и др. симптомы интоксикации.

Слайд 25: Клиника очаговой пневмонии

II. Разгар болезни. Лихорадка неправильного типа с литическим снижением через 2-7 дней. Боли в грудной клетке париетальные, тупые, ноющие, не интенсивные. Кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты, объемом не более 50-100 мл без запаха. Одышка инспираторного или смешанного типов – редкий симптом. Симптомы интоксикации.

Слайд 26: Клиника очаговой пневмонии

II. Разгар болезни. Диффузный цианоз (редко), гиперемия лица. Учащенное дыхание. Отставание половины грудной клетки на пораженной стороне в акте дыхания. Пальпация грудной клетки: незначительное усиление голосового дрожания над очагом пневмонии.

Слайд 27: Клиника очаговой пневмонии

II. Разгар болезни. Перкуссия легких : – притупленно –тимпанический или притупленный звук; Аускультация легких : ослабленное везикулярное дыхание, звучные мелкопузырчатые хрипы. Крепитация выявляется редко.

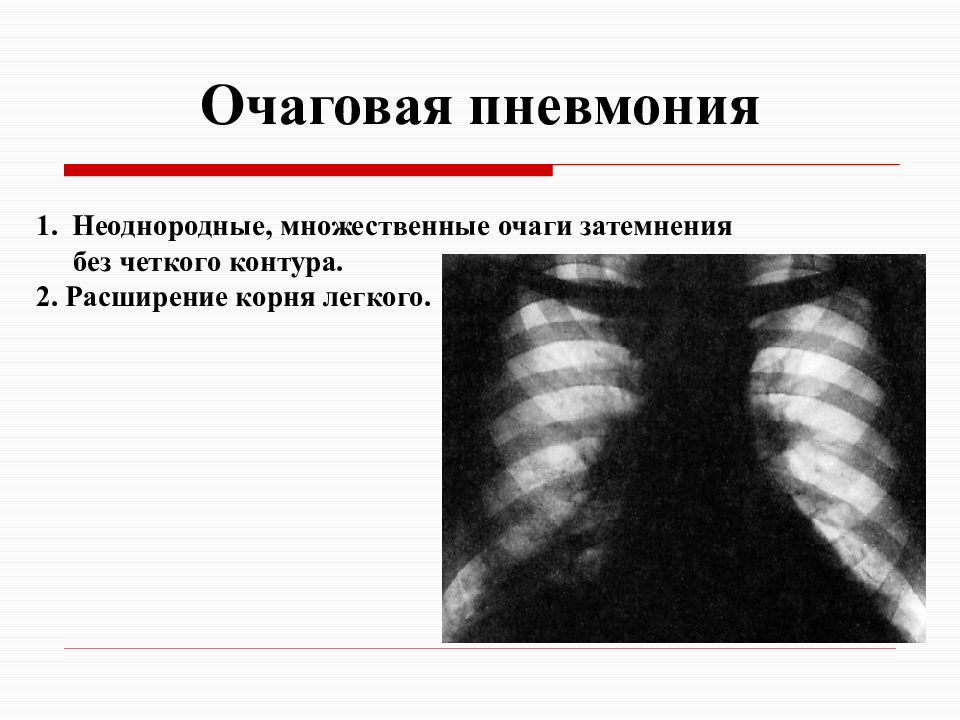

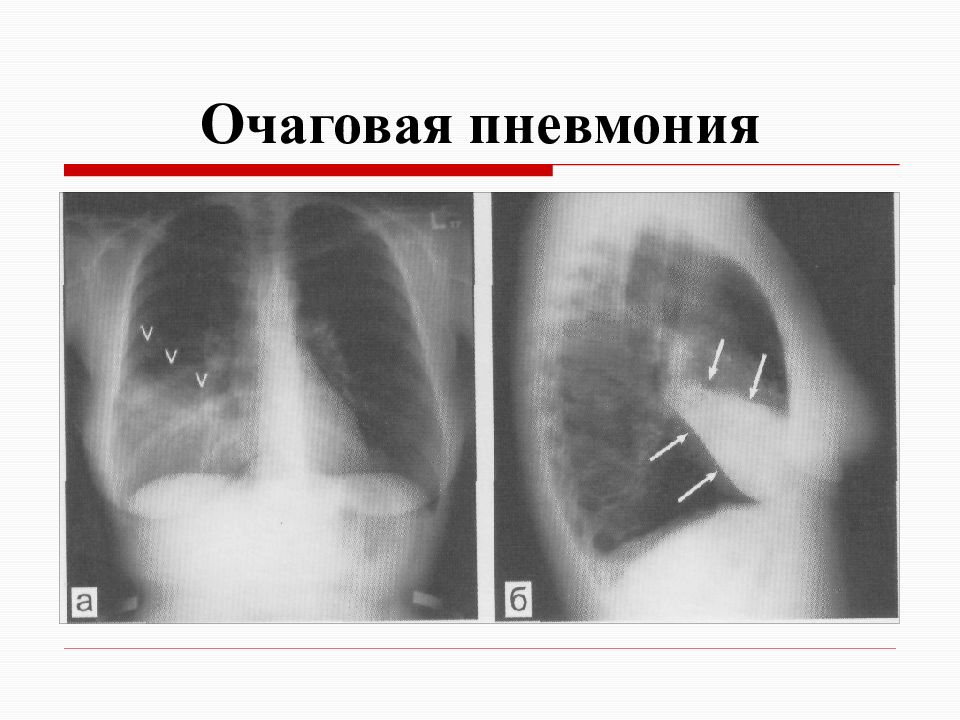

Слайд 29: Очаговая пневмония

Неоднородные, множественные очаги затемнения без четкого контура. 2. Расширение корня легкого.

Слайд 32: Лабораторная диагностика очаговой пневмонии

1. Общий анализ крови: умеренный нейтрофильный лейкоцитоз; сдвиг ядерной формулы нейтрофилов влево; увеличение СОЭ.

Слайд 33: Лабораторная диагностика очаговой пневмонии

2. Биохимический анализ крови: увеличение концентраций фибриногена, С –реактивного протеина, серомукоида, гликопротеиндов, глобулинов. 3. Анализ мокроты: слизисто-гнойная, содержит большое количество нейтрофилов.

Слайд 34: ПЛЕВРИТЫ

Определение Плеврит - это инфекционный или асептический воспалительный процесс различной этиологии в листках плевры, сопровождающийся образованием на их поверхности наложений фибрина и (или) скоплением в плевральной полости экссудата различного характера.

Слайд 35: Этиологическая классификация плевритов

1. Инфекционные плевриты: бактериальные (пневмококк, стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка, клебсиелла, синегнойная палочка и др.) – парапневмонические и метапневмонические; туберкулезные;

Слайд 36: Этиологическая классификация плевритов

риккетсиозные ; протозойные (амебы); грибковые; паразитарные (эхинококк); вирусные.

Слайд 37: Этиологическая классификация плевритов

2. Неинфекционные (асептические) плевриты: опухолевые (канцероматоз плевры); аллергические( при аллергозах); при диффузных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит, склеродермия);

Слайд 38: Этиологическая классификация плевритов

при тромбоэмболии лёгочной артерии и инфаркте лёгкого (дисциркуляторные); травматические - травма грудной клетки, электроожоги, лучевая терапия; при инфаркте миокарда (синдром Дресслера); ферментогенные (панкреатогенные); уремические; при геморрагических диатезах; при периодической болезни.

Слайд 39: Пути проникновения этиологического фактора

Контактный – при пневмониях, туберкулезе, абсцессе легких и др. Гематогенный. Лимфогенный. Из внешней среды – при травмах грудной клетки, медицинских манипуляциях.

Слайд 40: Патогенез синдрома плеврального выпота

Плевральная жидкость продуцируется париетальным листком плевры, реабсорбируется висцеральным листком плевры.

Слайд 41: Патогенез синдрома плеврального выпота

Механизмы формирования плеврального выпота. Повышение проницаемости сосудов плевры (воспаление). Снижение всасывающей способности плевральных листков (воспаление). Изменение величин гидростатического и коллоидно-осмотического давления крови в сосудах плевры.

Слайд 42: Гидроторакс

Определение Гидроторакс – патологический синдром, обусловленный накоплением в плевральной полости невоспалительного выпота – транссудата.

Слайд 43: Этиология гидроторакса

А. Повышение гидростатического давления. Недостаточность кровообращения. Опухоли средостения, сдавливающие верхнюю полую и плечеголовные вены. Б. Снижение онкотического давления крови. Гипопротеинемия: заболевания почек; цирроз печени; алиментарная дистрофия; синдром мальабсорбции; тяжелая анемия. В. Микседема (гипотиреоз).

Слайд 44: Определения

Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости. Хилоторакс – скопление лимфы в плевральной полости.

Слайд 45: Виды плевритов

Экссудативный (выпотной) – характеризуется скоплением экссудата в плевральной полости. Сухой (фибринозный) – экссудат в плевральной полости отсутствует, имеются наложение фибрина на плевральных листках.

Слайд 46: Характер выпота при экссудативном плеврите

Серозный. Серозно-фибринозный. Гнойный. Гнилостный. Геморрагический. Эозинофильный. Холестериновый. Хилезный. Смешанный.

Слайд 47: Клиника сухого плеврита

Жалобы. Боль в грудной клетке (плевральная): характер – острая, колющая, интенсивная; локализация – нижне – латеральные отделы; усиливается при вдохе, кашле, смехе; ослабевает на выдохе, в положении лежа на больном боку.

Слайд 48: Клиника сухого плеврита

Жалобы. 2. Плевральный кашель: сухой, болезненный, осторожный. 3. Одышка инспираторного типа. 4. Лихорадка и др. симптомы интоксикации.

Слайд 49: Клиника сухого плеврита

II. Осмотр. 1. Положение вынужденное: лежа на больном боку; сидя – наклонившись в больную сторону. 2. Учащенное поверхностное дыхание. 3. Отставание половины грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения.

Слайд 50: Клиника сухого плеврита

III. Пальпация грудной клетки. 1. Болезненность межреберий. 2. Крепитация – пальпаторный эквивалент шума трения плевры. 3. Отставание половины грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения.

Слайд 51: Клиника сухого плеврита

IV. Перкуссия легких. 1. Ограничение экскурсий нижнего края легкого на стороне поражения. 2. Болезненность. 3. Незначительные притупления перкуторного звука (спазм мышц, утолщение листков плевры).

Слайд 52: Клиника сухого плеврита

V. Аускультация легких. 1. Ослабленное везикулярное дыхание на стороне поражения. 2. Саккадированное дыхание. 3. Шум трения плевры.

Слайд 54: Рентгенография легких

Ограничение подвижности купола диафрагмы на стороне поражения. 2. Запаянность косто-диафрагмального синуса.

Слайд 55: Клиника экссудативного плеврита

Жалобы. Чувство тяжести, давления в грудной клетке на стороне поражения. Неинтенсивные, тупые боли в грудной клетке на стороне поражения. Инспираторная или смешанная одышка.

Слайд 56: Клиника экссудативного плеврита

II. Осмотр. 1. Положение вынужденное: лежа на больном боку; сидя – наклонившись в больную сторону. 2. Увеличение половины грудной клетки на стороне поражения, расширение и выбухание межреберных промежутков. 3. Учащенное поверхностное дыхание. 4. Отставание половины грудной клетки в акте дыхания на стороне поражения.

Слайд 57: Плевральный выпот. Данные физикального обследования

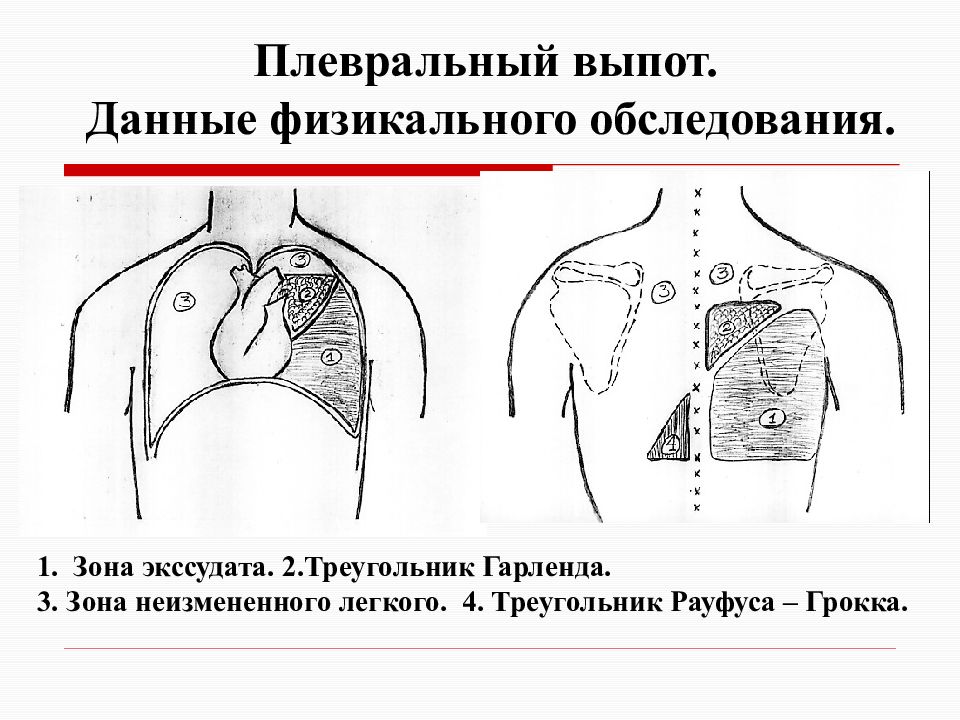

Зона экссудата. 2.Треугольник Гарленда. 3. Зона неизмененного легкого. 4. Треугольник Рауфуса – Грокка.

Слайд 58: Клиника экссудативного плеврита

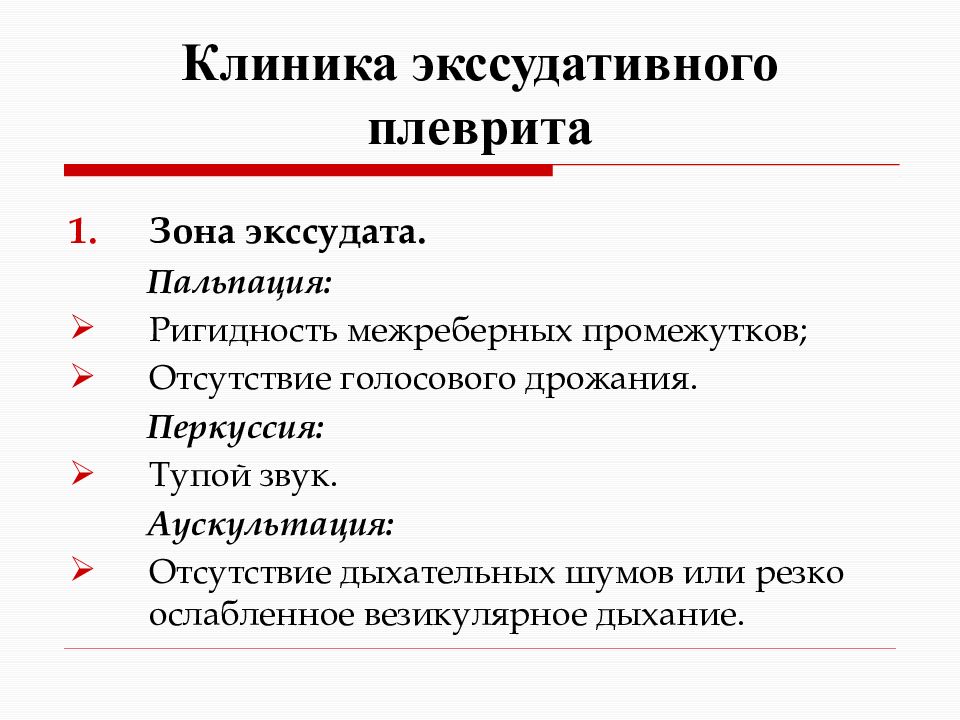

Зона экссудата. Пальпация: Ригидность межреберных промежутков; Отсутствие голосового дрожания. Перкуссия: Тупой звук. Аускультация: Отсутствие дыхательных шумов или резко ослабленное везикулярное дыхание.

Слайд 59: Клиника экссудативного плеврита

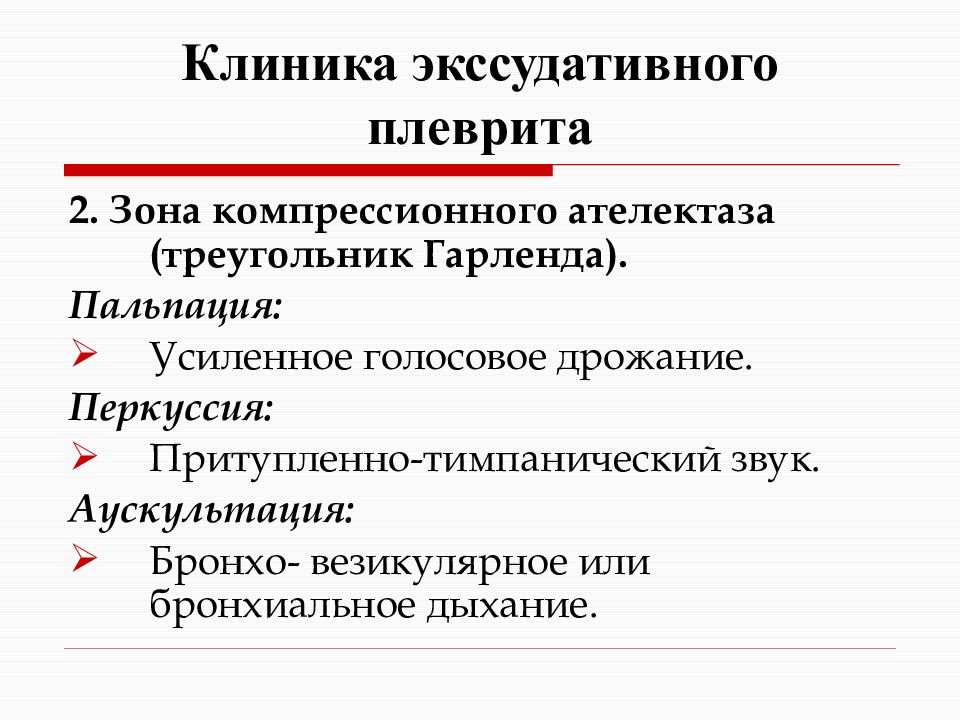

2. Зона компрессионного ателектаза (треугольник Гарленда). Пальпация: Усиленное голосовое дрожание. Перкуссия: Притупленно-тимпанический звук. Аускультация: Бронхо- везикулярное или бронхиальное дыхание.

Слайд 60: Клиника экссудативного плеврита

3. Зона неизмененного легкого. Пальпация: Патологических изменений нет. Перкуссия: Ясный легочный звук (при викарной эмфиземе - легочный звук с тимпаническим оттенком). Аускультация: Везикулярное дыхание (при викарной эмфиземе – усиленное).

Слайд 61: Клиника экссудативного плеврита

4. Треугольник Рауфуса-Грокка – возникает в результате смещения органов средостения. Пальпация: Ослабленное голосовое дрожание. Перкуссия: Притупленный звук. Аускультация: Ослабленное везикулярное дыхание.

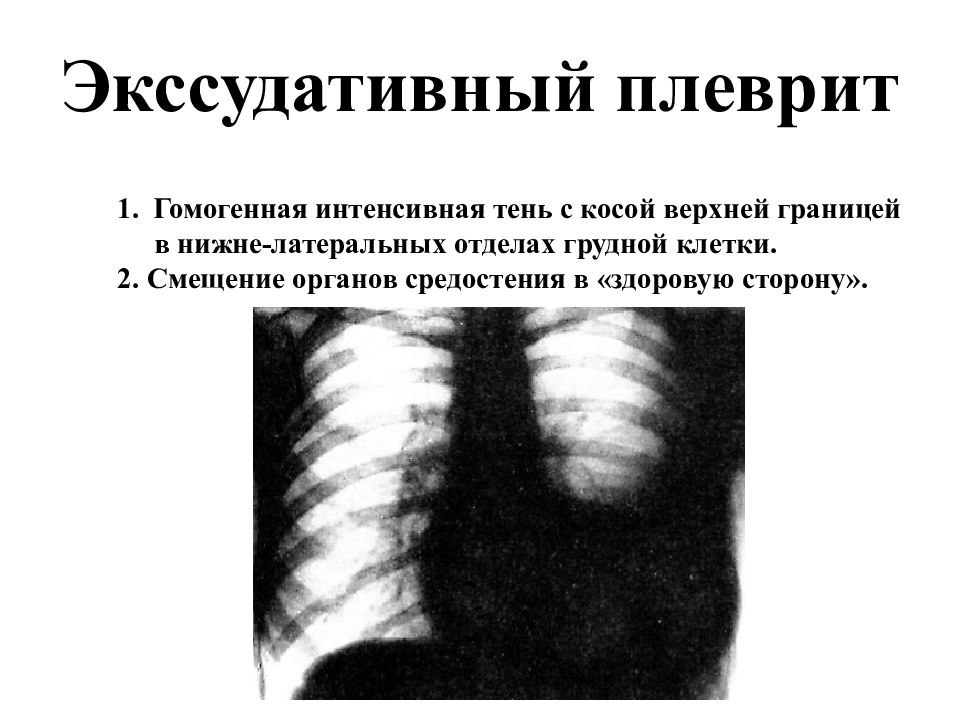

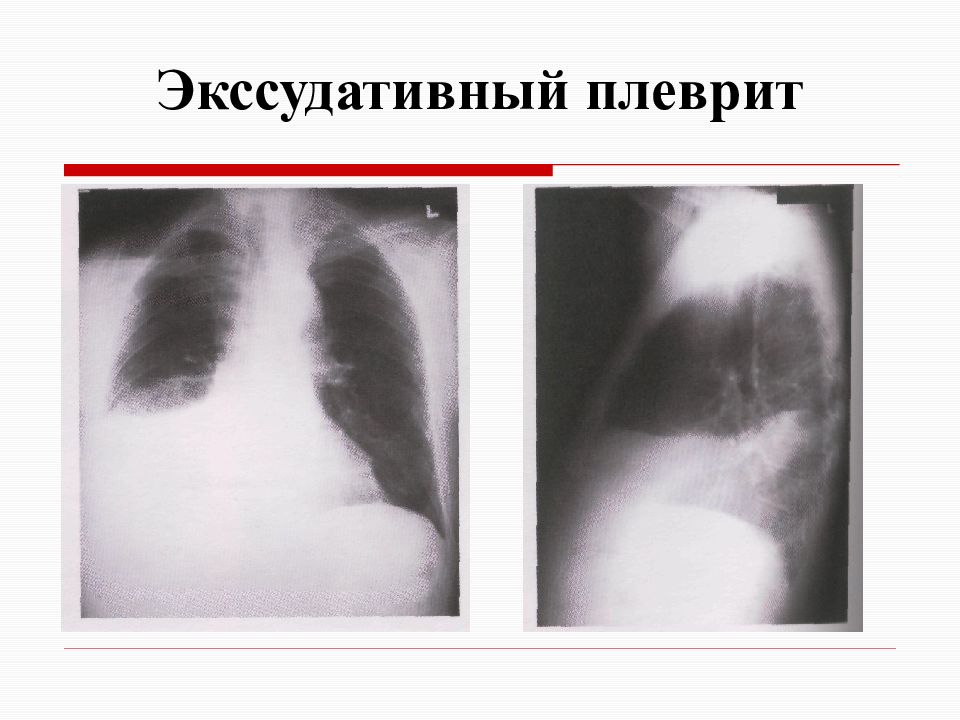

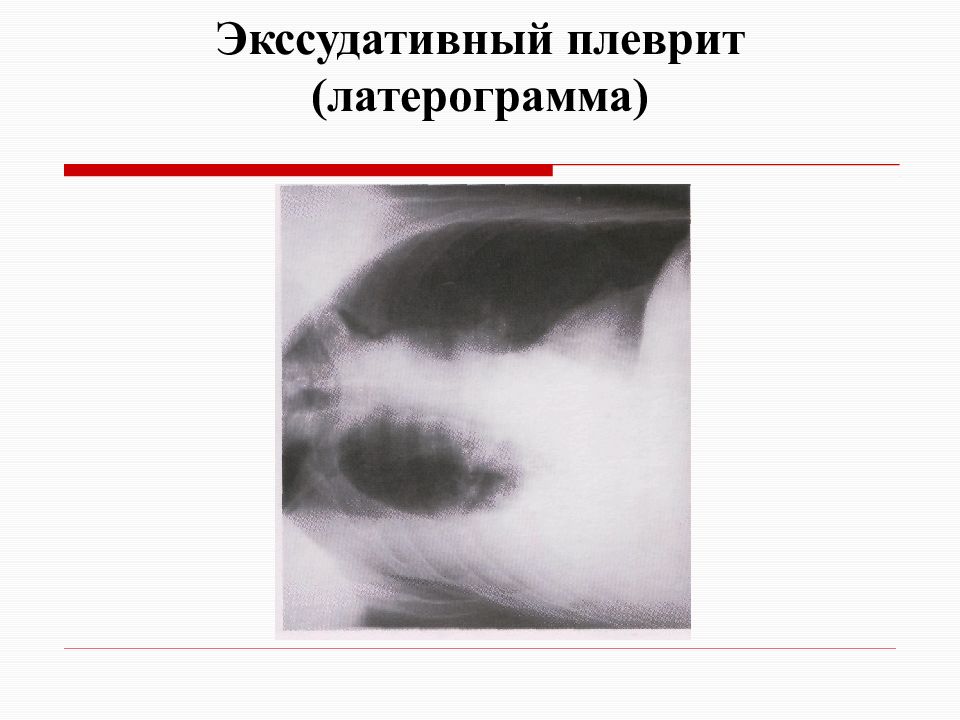

Слайд 62: Экссудативный плеврит

Гомогенная интенсивная тень с косой верхней границей в нижне-латеральных отделах грудной клетки. 2. Смещение органов средостения в «здоровую сторону».

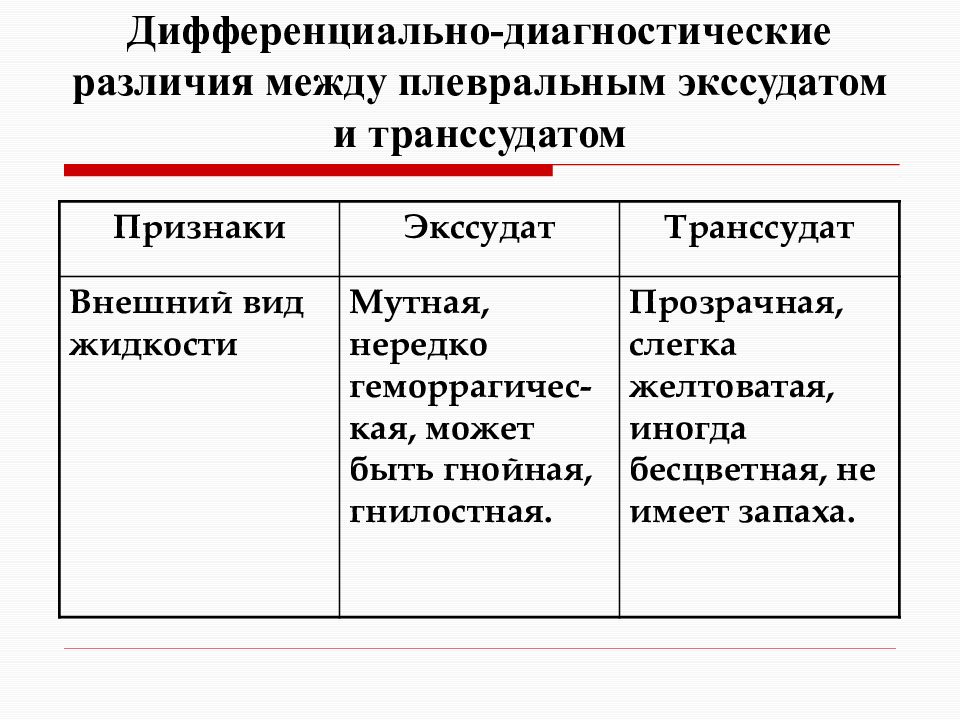

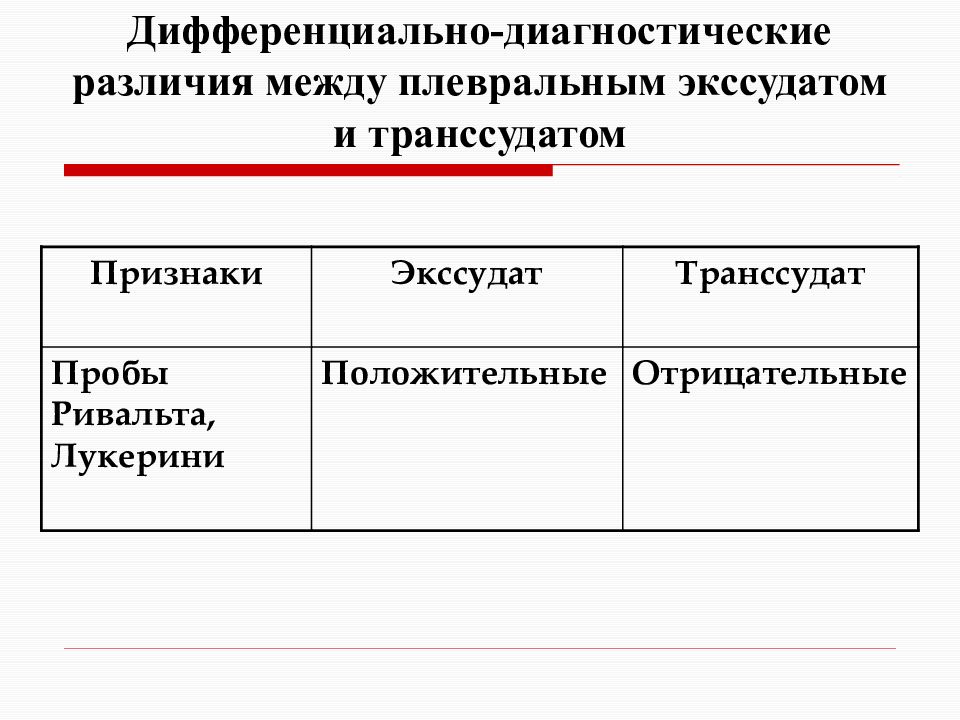

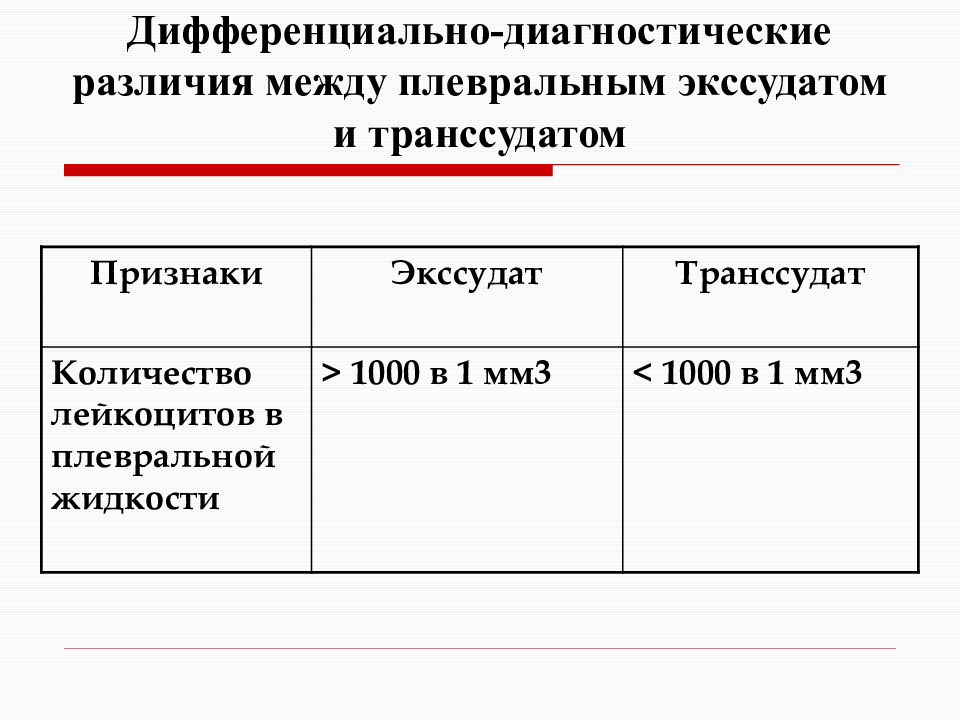

Слайд 65: Дифференциально-диагностические различия между плевральным экссудатом и транссудатом

Признаки Экссудат Транссудат Внешний вид жидкости Мутная, нередко геморрагичес-кая, может быть гнойная, гнилостная. Прозрачная, слегка желтоватая, иногда бесцветная, не имеет запаха.

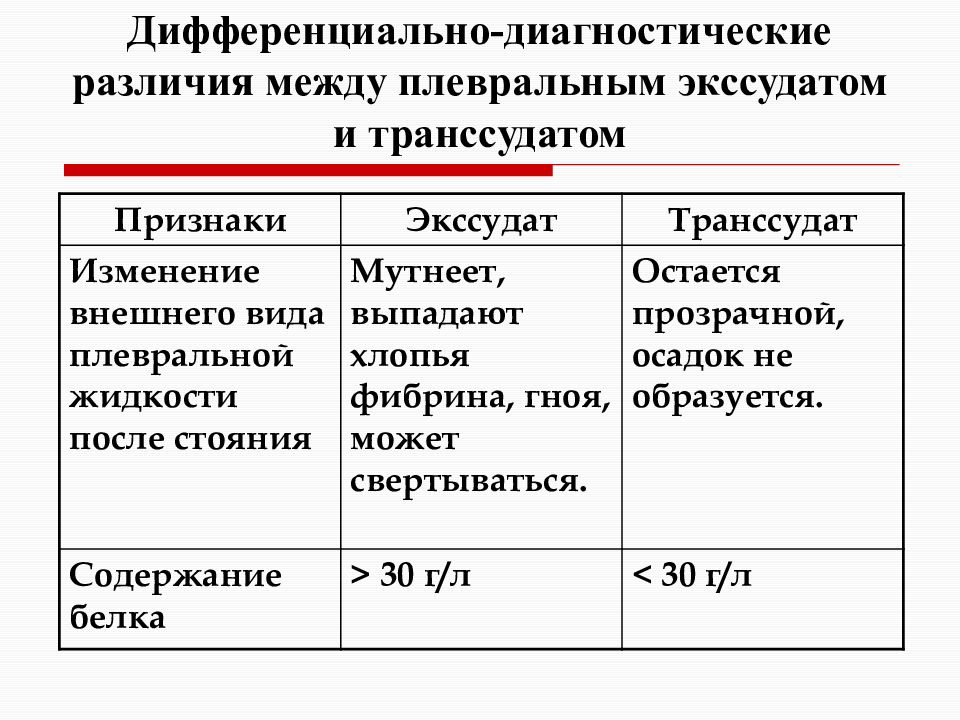

Слайд 66: Дифференциально-диагностические различия между плевральным экссудатом и транссудатом

Признаки Экссудат Транссудат Изменение внешнего вида плевральной жидкости после стояния Мутнеет, выпадают хлопья фибрина, гноя, может свертываться. Остается прозрачной, осадок не образуется. Содержание белка > 30 г/л < 30 г/л

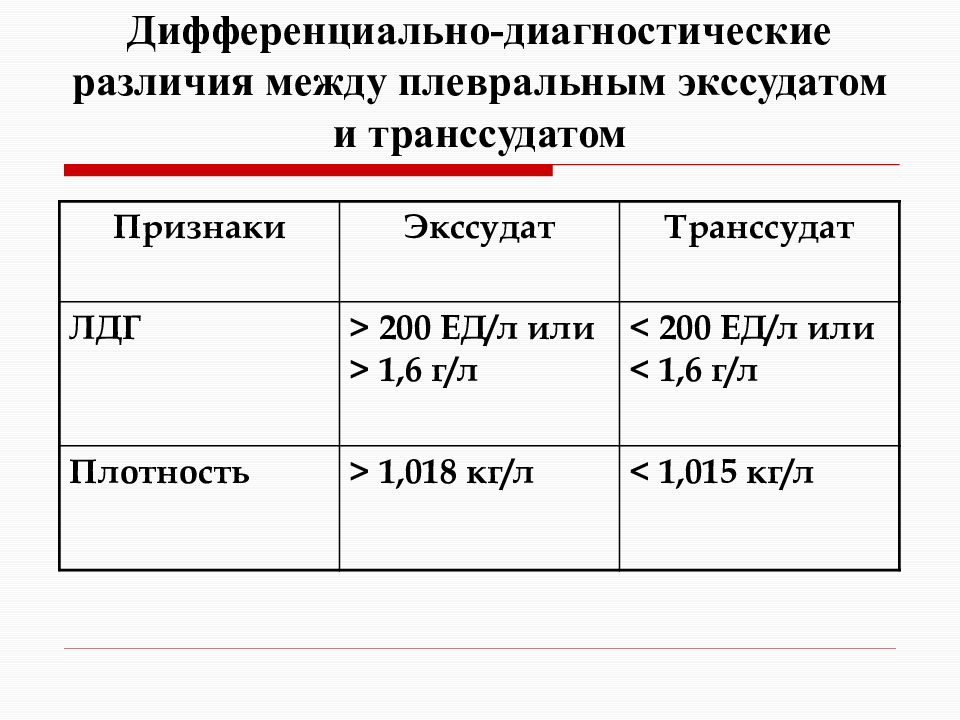

Слайд 67: Дифференциально-диагностические различия между плевральным экссудатом и транссудатом

Признаки Экссудат Транссудат ЛДГ > 200 ЕД/л или > 1,6 г/л < 200 ЕД/л или < 1,6 г/л Плотность > 1,018 кг/л < 1,015 кг/л

Слайд 68: Дифференциально-диагностические различия между плевральным экссудатом и транссудатом

Признаки Экссудат Транссудат Пробы Ривальта, Лукерини Положительные Отрицательные

Последний слайд презентации: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «: Дифференциально-диагностические различия между плевральным экссудатом и транссудатом

Признаки Экссудат Транссудат Количество лейкоцитов в плевральной жидкости > 1000 в 1 мм3 < 1000 в 1 мм3