Первый слайд презентации

1 Лекция 1 9 Патология твердых тканей зуба, пульпы и периапикальных тканей зуба. Болезни пародонта.

Слайд 4

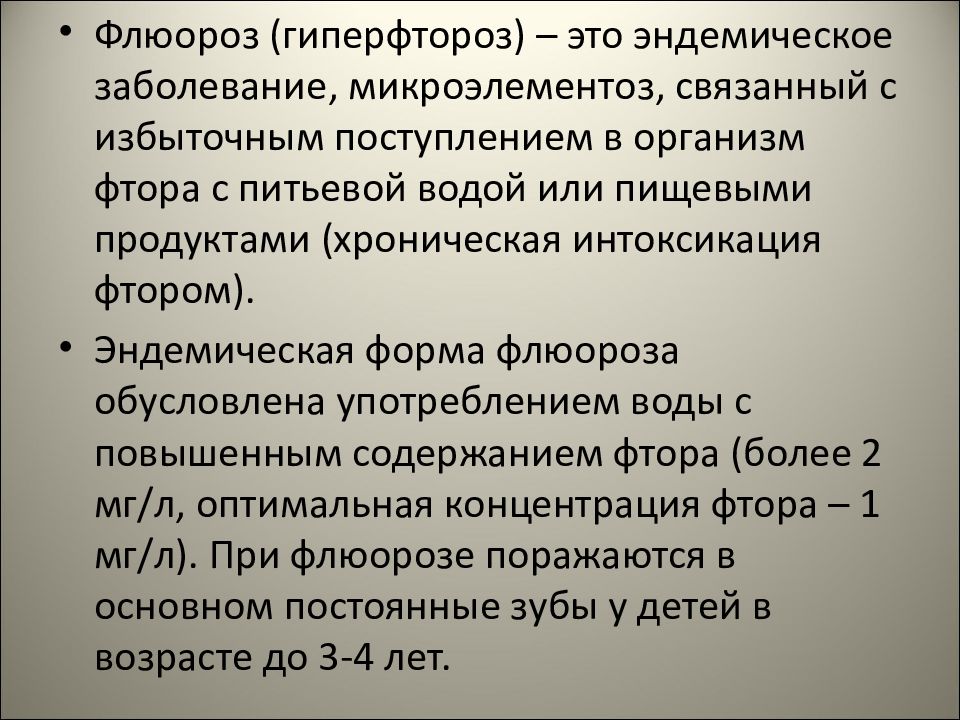

Флюороз (гиперфтороз) – это эндемическое заболевание, микроэлементоз, связанный с избыточным поступлением в организм фтора с питьевой водой или пищевыми продуктами (хроническая интоксикация фтором). Эндемическая форма флюороза обусловлена употреблением воды с повышенным содержанием фтора (более 2 мг/л, оптимальная концентрация фтора – 1 мг/л). При флюорозе поражаются в основном постоянные зубы у детей в возрасте до 3-4 лет.

Слайд 5

Одонтопатия при флюорозе характеризуется постепенным разрушением тканей зуба, в первую очередь эмали. Предполагают, что фтор является ядом, снижает активность фосфатазы, в результате чего снижается минерализация эмали. Соединения фтора наиболее токсичны для амелобластов, по этому страдает эмаль, которая становится хрупкой в результате нарушения процессов амелогенеза.

Слайд 6

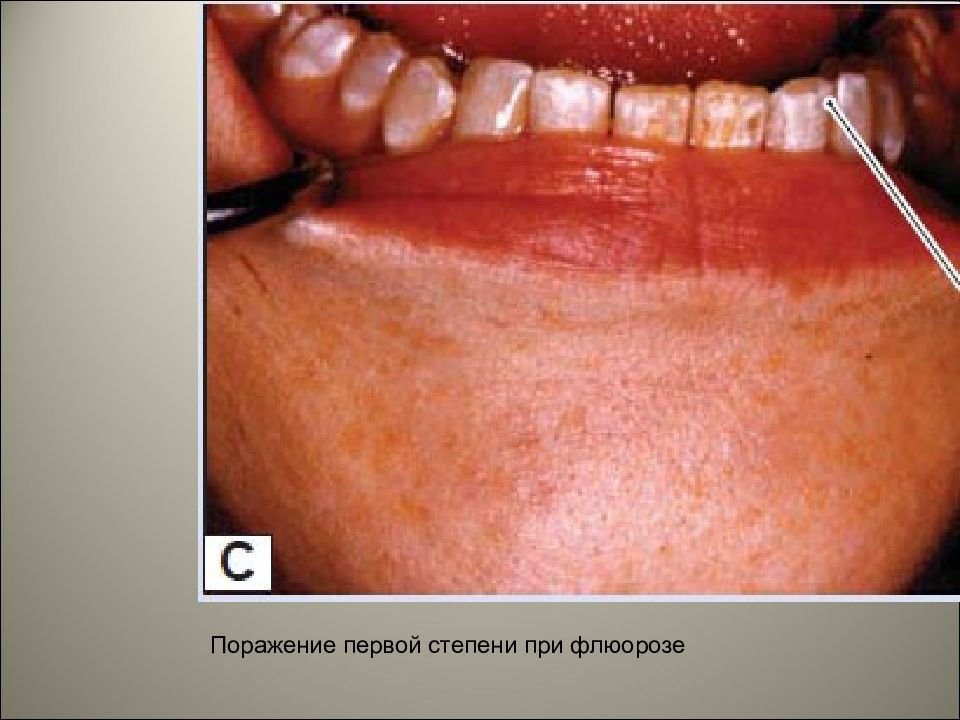

Различают четыре степени поражения зубов флюорозом: При первой степени (очень слабое поражение) на поверхности эмали единичных зубов появляются небольшие молочно-белые пятна или полосы (менее 30% поверхности). При второй степени (слабовыраженное поражение) на поверхности эмали зубов пятна или полосы белого цвета (до 50% поверхности). При третьей (умеренно выраженное поражение) степени наряду с меловидными пятнами и полосами появляются пигментированные пятна желтого или коричневого цвета. При четвертой степени (тяжелое поражение) поражается большая часть коронки зуба, наличие эрозий эмали с выраженной пигментацией. Коронка зуба деформируется, эмаль легко стирается, скалывается, зуб может стираться до края десны.

Слайд 9

Кариес – это патологический процесс характеризующийся деминерализацией и прогрессирующей деструкцией твердых тканей зубов и протеолизом его органического матрикса с образованием дефекта в виде полости.

Слайд 10

Различают: 1. По локализации: ортоградный и ретроградный, кариес коронки зуба, пришеечный, фиссуральный, кариес контактных (апроксимальных) поверхностей, циркулярный.

Слайд 11

2. Морфологические стадии развития кариеса: - начальный (в стадии пятна, macula cariosa ) – без полостного дефекта; - поверхностный ( caries superfacialis ) – при локализации дефекта в пределах эмали; - средний кариес ( caries media ) – в случае, если дефект затрагивает лишь дентино-эмалевое соединение; - глубокий ( caries profunda ) – при образовании глубокого дефекта эмали и дентина.

Слайд 13

3. По течению: быстро прогрессирующий (острый и острейший): медленно прогрессирующий (хронический); приостановившийся (стационарный). 4. В зависимости от вовлечения в процесс пульпы и периодонта: неосложненный, осложненный (перфоративный); осложненный пульпитом и/или периодонтитом. 5. При рецидиве кариозного процесса после лечения: первичный – первая полость запломбирована; рецидивирующий (вторичный)- новый дефект рядом с пломбой.

Слайд 14

В этиологии кариеса выделяют общие и местные кариесогенные факторы. К общим факторам относятся неполноценная, «кариесогенная диета» (преобладание углеводов, рафинированная пища, дефицит в пище минеральных веществ, недостаток фтора в питьевой воде), различные болезни внутренних органов, нарушения минерального обмена, экстремальные условия жизни, первичные и вторичные иммунодефицитные состояния.

Слайд 15

Микроорганизмы полости рта в процессе брожения образуют органические кислоты, вымывающие минеральные вещества из твердых тканей зуба, в результате чего «обнажается» их органическая матрица, дальнейшее разрушение которой идет под влиянием микроорганизмов. Выделено более 200 видов бактерий и некоторых видов грибов, которые принимают участие в развитии кариеса, но ведущее значение придается Streptococcus mutans и лактобациллам (род Lactobacillus).

Слайд 16

Кариес эмали – начальный и поверхностный кариес. Целостность дентино-эмалевого соединения не нарушена. Поверхность эмали вначале гладкая (начальный кариес), затем становится шероховатой (поверхностный кариес). Начальный кариес протекает в две стадии: белого (мелового) пятна и пигментированного пятна (желтого или темно-коричневого цвета). Меловое пятно поддается реминерализации, а пигментированное уже не изменяется.

Слайд 17

Кариес дентина – средний и глубокий кариес. При среднем кариесе дно полости дефекта представлено дентином, дентино-эмалевое соединение разрушено.

Слайд 18

Глубокий кариес – характеризуется образованием дефекта больших размеров (каверны). В области дна кариозной полости различают зону размягченного дентина и твердую зону из прозрачного дентина (зона гиперминерализации). Со стороны пульпы соответственно локализации кариозной полости, образуется слой вторичного (заместительного, иррегулярного) дентина. Образование заместительного дентина происходит с участием одонтобластов и оценивается как проявление репаративной регенерации.

Слайд 19

Образование вторичного дентина в пульпе. Колонии бактерий в дентинных каналах.

Слайд 20

При перфорации дна каверны происходит вскрытие полости зуба (перфоративный или пенетрирующий кариес). По мере прогрессирования кариеса слой заместительного дентина исчезает. Нарастают гидропические изменения и некроз одонтобластов, склероз пульпы, образуются псевдокисты, дентикли (свободные, пристеночные, интрадентальные). Дентикли делят на высокоорганизованные, напоминающие по структуре иррегулярный дентин, и низкоорганизованные (петрификаты пульпы).

Слайд 21

Кариес цемента – обычно наблюдается у лиц пожилого возраста и возникает в области обнаженного корня зуба. В этиологии кариеса цемента, основное значение принадлежит нитевидным микроорганизмам и Streptococcus salivaris. Средний и особенно глубокий кариес могут осложниться пульпитом.

Слайд 23

Пульпит – это воспаление пульпы. По этиологии различают пульпиты: - стерильные, обусловленные физическими факторами: травматический, термический, лучевой, пульпит при декомпрессионных состояниях; - стерильные токсические, вызванные химическими факторами (в том числе ятрогенные, развивающиеся под влиянием медикаментозных средств и пломбировочных материалов при нарушении технологии лечения); - инфекционные (бактериальные), обусловленные воздействием микроорганизмов.

Слайд 24

Согласно Международной классификации болезней по стоматологии различают следующие клинико-морфологические виды пульпита и реактивных изменений пульпы: - пульпит: острый серозный очаговый и диффузный, острый гнойный очаговый (абсцесс) и диффузный (флегмона), хронический гранулирующий, хронический фиброзный, гангренозный пульпит (гангрена пульпы); - дегенерация пульпы, дентикли, пульпарные кальцификации, камни; - неправильное формирование твердых тканей в пульпе, образование вторичного, или иррегулярного, дентина.

Слайд 26

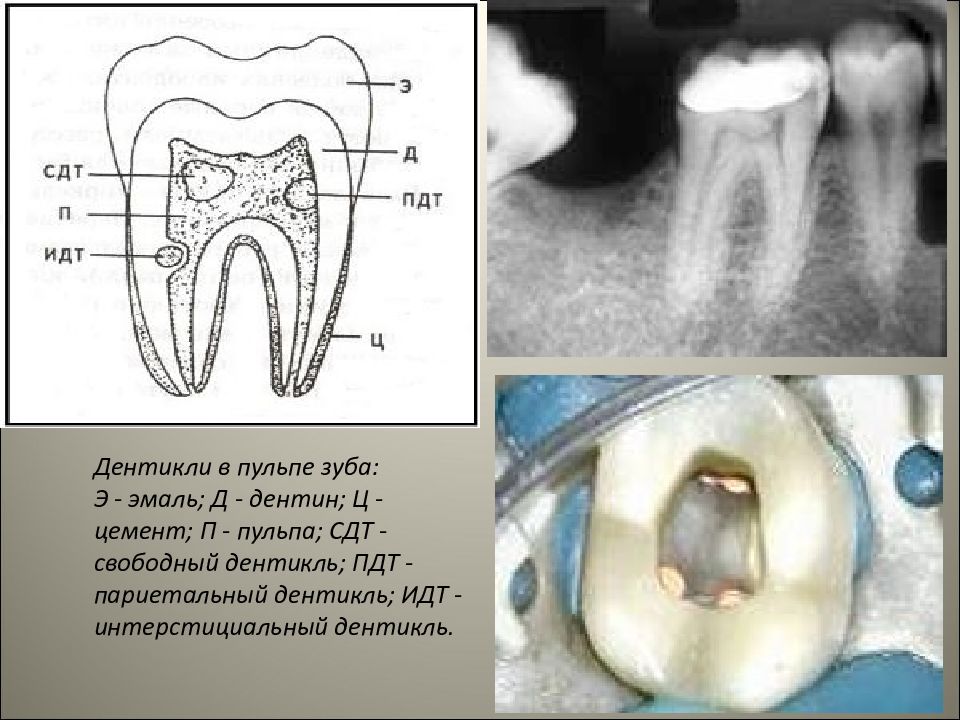

Дентикли - округлые или неправильной формы обызвествления различных размеров (до 2- 3 мм), лежащие в коронковой или корневой пульпе. Иногда своей формой они повторяют пульпарную камеру. По расположению в последней дентикли подразделяются на свободные (со всех сторон окруженные пульпой), пристеночные (соприкасаются со стенкой пульпарной камеры) и интерстициальные, или замурованные (включенные в дентин). На поверхности многих дентиклей обнаруживают крупные участки резорбции.

Слайд 27

Истинные (высокоорганизованные) дентикли - участки гетеротопического отложения дентина в пульпе - состоят из обызвествленного дентина, по периферии окружены одонтобластами, как правило, содержат дентинные трубочки. Источником их формирования считают преодонтобласты, превращающиеся в одонтобласты под влиянием индуцирующих факторов.

Слайд 28

Ложные (низкоорганизованные) дентикли встречаются в пульпе значительно чаще истинных. Они состоят из концентрических слоев обызвествленного материала, откладывающегося обычно вокруг некротизированных клеток и не содержащего дентинных трубочек.

Слайд 29

Дентикли встречаются в интакных зубах молодых здоровых людей, но чаще они возникают вследствие общих обменных нарушений, в частности, при старении или местных воспалительных процессах. Особенно активно они формируются при некоторых эндокринных заболеваниях (например, болезни Кушинга), при болезнях пародонта, после препарирования тканей зуба. Сдавливая нервные волокна и сосуды, дентикли и петрификаты могут вызывать боли, расстройства микроциркуляции, однако обычно они развиваются бессимптомно.

Слайд 30

Дентикли в пульпе зуба: Э - эмаль; Д - дентин; Ц - цемент; П - пульпа; СДТ -свободный дентикль; ПДТ - париетальный дентикль; ИДТ - интерстициальный дентикль.

Слайд 31

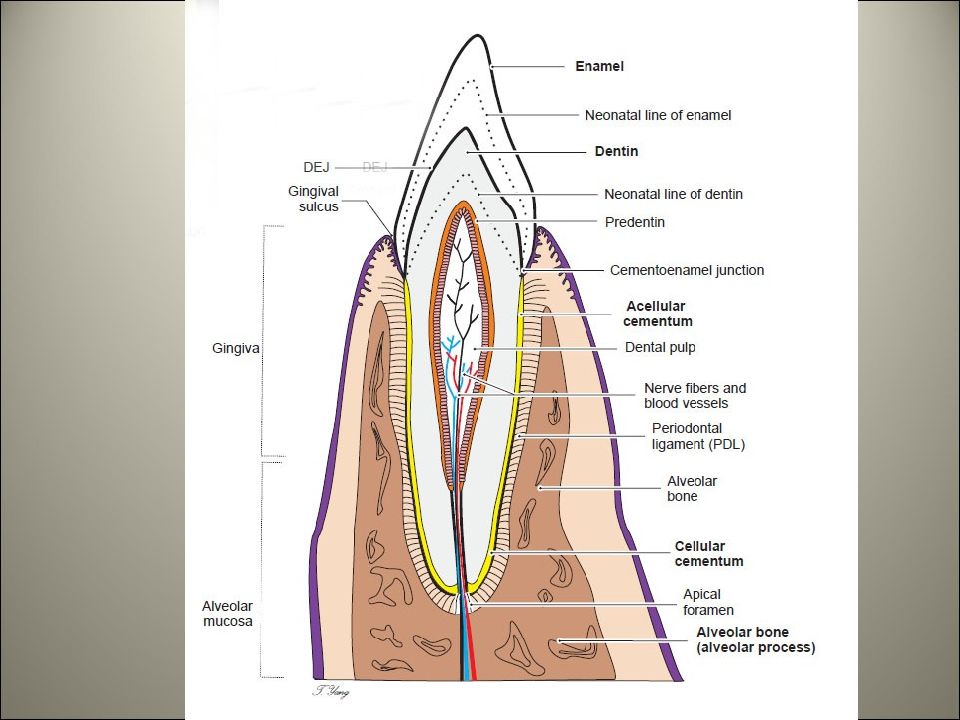

Пародонт включает в себя ткани, окружающие зуб: десну, периодонт, альвеолярную кость и цемент зуба. В Международной классификации стоматологических заболеваний, а также в международной и российской анатомической терминологии – номенклатуре анатомических терминов, принятой в 2003 г. Термин «пародонт» - отсутствует, вместо него употребляется термин «периодонт».

Слайд 32

Отечественная классификация болезней пародонта. Гингивит Пародонтит, пародонтоз, десмодонтоз (прогрессирующий пародонтолиз). Пародонтомы (опухолеподобные поражения десен и пародонта). Предопухолевые поражения и опухоли орофациальной области.

Слайд 33

В этиологии болезней пародонта принимают роль как общие, так и местные факторы. Среди общих факторов следует отметить состояния при которых наблюдается повышение проницаемости сосудистых мембран, снижение устойчивости к инфекции (авитаминозы), нарушена трофика тканей пародонта (сердечнососудистые и ревматические болезни), нарушается обмен веществ (эндокринные заболевания).

Слайд 34

Среди местных факторов играет роль зубная бляшка, содержащая микроорганизмы, местная травма (зубные камни, дефекты лечения зубов, дефекты протезирования), аномалии прикуса, развития зубов и мягких тканей рта.

Слайд 35

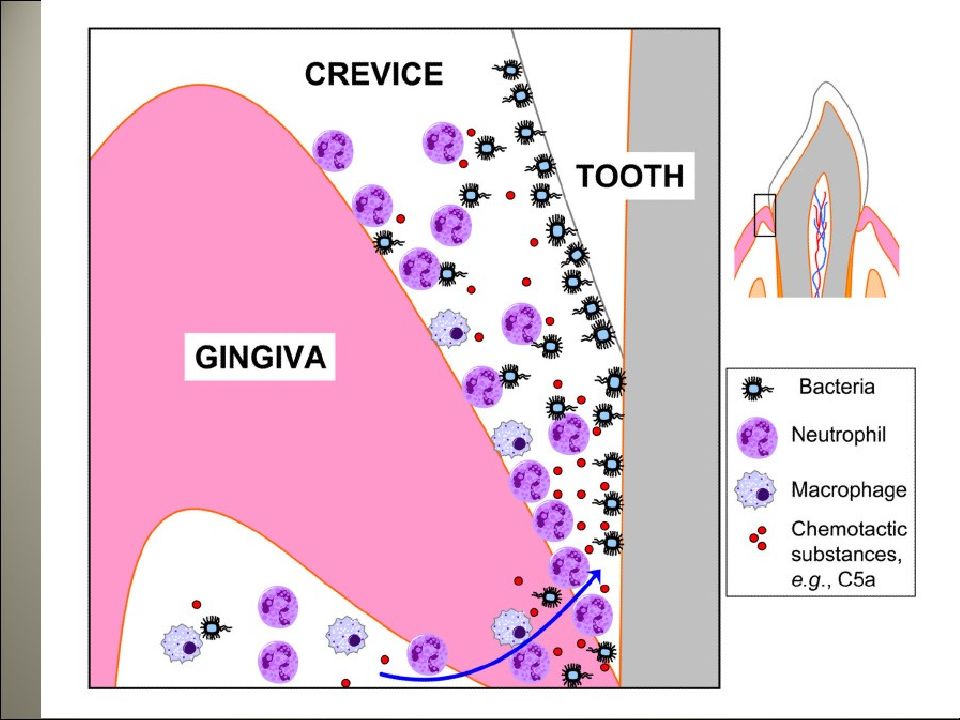

Низкая патогенность микрофлоры обусловливает отсутствие общего воспалительного ответа и персистирующую деструкцию тканей пародонта с присоединением аутоиммунного компонента. Большую роль играют особенности иммунной системы, дендритных клеток Лангерганса и Toll - like рецепторов. В тканях пародонта развивается хроническое иммунное продуктивное воспаление и несостоятельность репарации поврежденных тканей.

Слайд 36

Патогенез агрессивного пародонтита связывают с дефектами иммунной системы (иммунным дефицитом, усиленным ответом Т-лимфоцитов на антигены Porphyromonas gingivalis ), выявлена генетическая предрасположенность ( HLA - DRB 1, определенный генотип интерлейкина 1). Ювенильный пародонтит включен в группу первичных иммунодефицитных синдромов (врожденный дефицит рецепторов хемокинов – поражены нейтрофильные лейкоциты, нарушен хемотаксис, индуцированный формилпептидом).

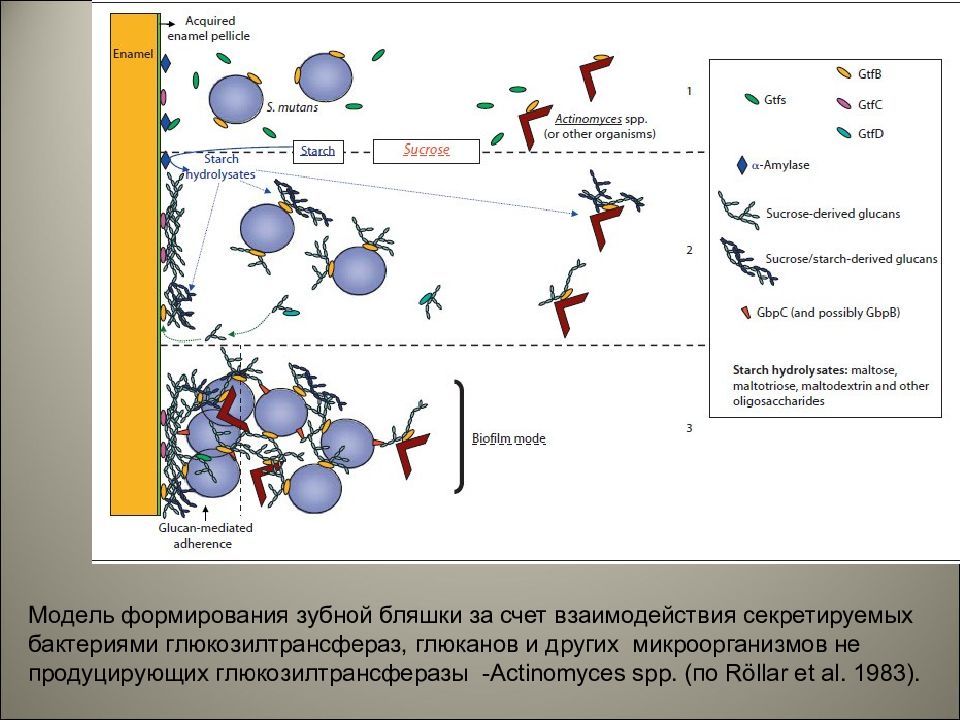

Слайд 38

Модель формирования зубной бляшки за счет взаимодействия секретируемых бактериями глюкозилтрансфераз, глюканов и других микроорганизмов не продуцирующих глюкозилтрансферазы -Actinomyces spp. (по Röllar et al. 1983 ).

Слайд 39

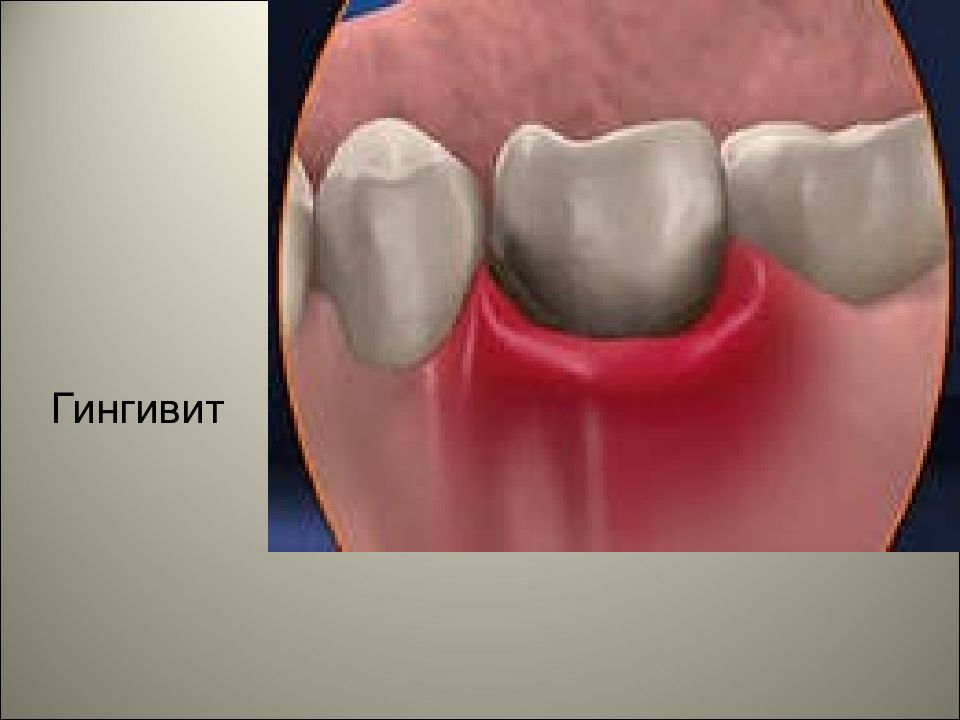

Гингивит – группа заболеваний с развитием воспаления десны. Зубодесневое прикрепление при гингивите не нарушено.

Слайд 40

Клинически выявляемые воспалительные изменения десны появляются в детстве и с возрастом их частота растет. Пубертатный период характеризуется повышенной склонностью к развитию гингивита, при этом максимум приходится на возраст 11 лет ( пубертатный гингивит ).

Слайд 41

Затем заболеваемость снижается, а к 60 годам достигает практически 100%. Женщины болеют реже, чем мужчины. Развитие гингивита у женщин отмечается под влиянием повышенной концентрации прогестерона в период беременности ( гингивит беременных ) или при применении некоторых гормональных контрацептивов.

Слайд 42

Считают, что прогестерон повышает проницаемость кровеносных сосудов десны, она становится более чувствительной к воздействию бактериальных, физических, химических факторов, способствующих развитию гингивита ( прогестеронзависимый гингивит ).

Слайд 44

Гингивит может быть самостоятельным заболеванием (первичным) или проявлением ряда заболеваний – вторичным, симптоматическим (гипо- и авитаминозов – цинга, пеллагра; эндокринных болезней – сахарный диабет, болезни крови), при чем при других заболеваниях он может быть их первым клиническим признаком.

Слайд 45

Классификация гингивита. Первичный и вторичный (при системных заболеваниях). Клинико-морфологические формы: катаральный (серозный), эрозивно-язвенный (в том числе язвенно-некротический гингивит), гипертрофический (отечная и фиброзная формы), плазмоцитарный (атипичный гингивостоматит), гранулематозный, десквамативный, атрофический.

Слайд 46

По этиологии и патогенезу: - травматический, химический, при иммунных дефицитах, аллергический (инфекционно-аллергический, аутоиммунный), инфекционный (вирусный, бактериальный, микотический), медикаментозный.

Слайд 47

3. По распространенности: папиллит (воспаление межзубного сосочка), маргинальный гингивит (воспаление свободного края десны), локализованный (очаговый) и генерализованный (диффузный) гингивит.

Слайд 49

4. По течению: острый, хронический и рецидивирующий. 5. По степени тяжести: - легкой степени – поражение межзубной десны; - среднетяжелой степени – поражение межзубной и маргинальной десны; - тяжелой степени – поражение всей десны, включая альвеолярную. При гипертрофическом гингивите: - легкая – десна прикрывает коронку зуба на 1/3; - среднетяжелая – десна прикрывает коронку до половины; -тяжелая – десна прикрывает коронку более чем на половину.

Слайд 50

Пародонтит - гетерогенная группа заболеваний с воспалительными изменениями и нарушением репарации всех тканей пародонта. Болезнь начинается с маргинального гингивита и приводит к разрушению зубодесневого соединения, появлению патологических пародонтальных карманов с расшатыванием и последующим выпадением зубов.

Слайд 52

Классификация. 1. Клинико-морфологические формы. - пародонтит; - пародонтоз; - десмодонтоз (прогрессирующий пародонтолиз); - пародонтомы (эпулисы). 2. По распространенности: локальный (очаговый) и генерализованный (диффузный). 3. По течению: острый и хронический (с фазами обострения и ремиссии).

Слайд 53

4. По стадиям развития и степени тяжести: - начальная стадия (начало деструкции костной ткани межзубных перегородок в виде разволокнения или исчезновения компактной пластинки, явлений остеопороза, незначительного снижения высоты межзубных перегородок – не превышает ¼ длины корня зуба, глубина пародонтального кармана не более 2,5 мм);

Слайд 54

- стадия развившихся изменений (три степени тяжести): А)легкая – глубина пародонтального кармана не превышает 2,5-3,5 мм, убыль альвеолярной кости до 1/3 длины корня зуба, неполная подвижность зубов; Б) среднетяжелая – глубина пародонтального кармана 3,5-5 мм, убыль альвеолярной кости до ½ длины корня зуба, подвижность зубов 1-й, реже – 2-й степени, тремы, диастемы; В) тяжелая – глубина пародонтального кармана более 5 мм, убыль альвеолярной кости более ½ длины корня зуба, подвижность зубов 2-3 степени, в дальнейшем полная резорбция костной ткани лунки зуба (верхушка корня зуба держится мягкими тканями, зуб, лишенный связочного аппарата, выталкивается из своего ложа).

Слайд 55

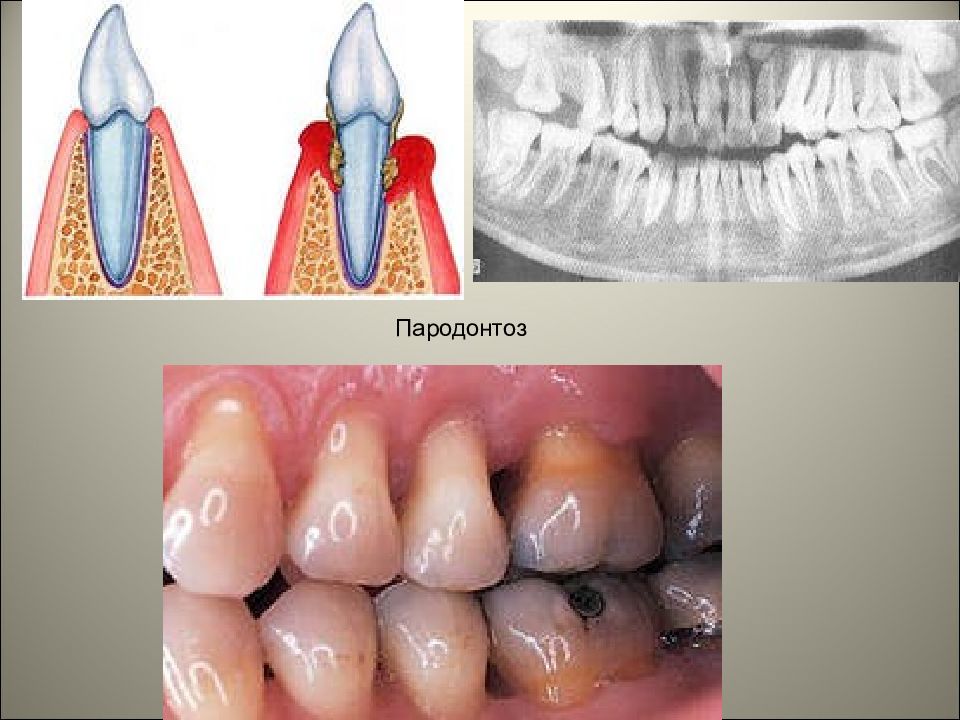

Пародонтоз – это генерализованное хроническое заболевание, протекающее с рецидивами и ремиссиями, характеризующееся развитием резорбции костной ткани зубной лунки без предшествующего гингивита и пародонтита, в результате чего развивается истончение костных пластинок межальвеолярных перегородок, расширение костномозговых пространств, формирование патологического зубодесневого кармана и выпадение зубов.

Слайд 57

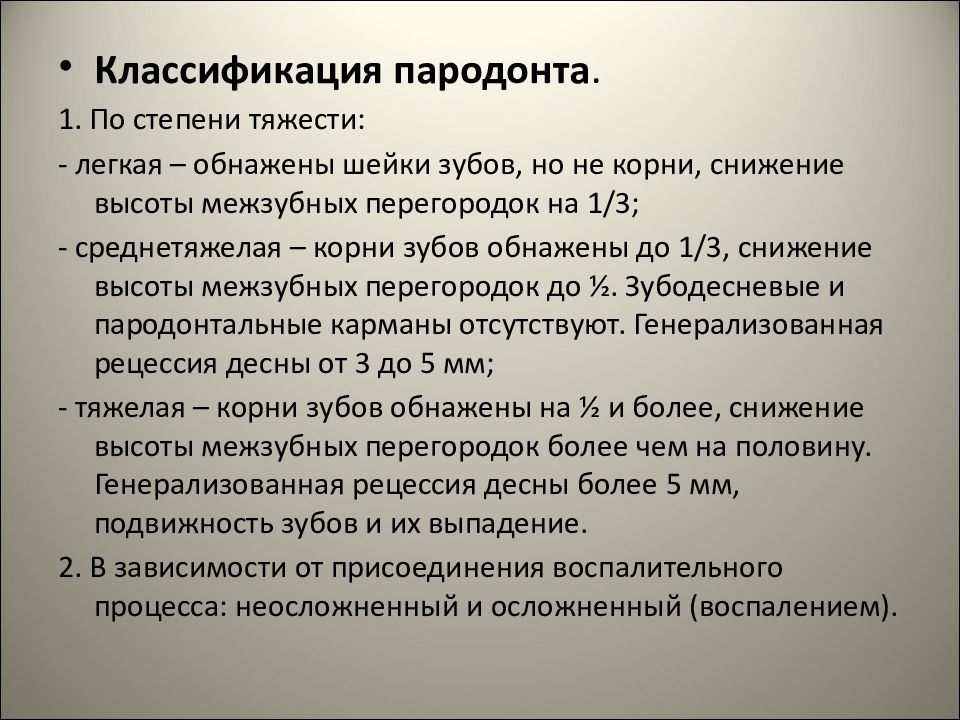

Классификация пародонта. 1. По степени тяжести: - легкая – обнажены шейки зубов, но не корни, снижение высоты межзубных перегородок на 1/3; - среднетяжелая – корни зубов обнажены до 1/3, снижение высоты межзубных перегородок до ½. Зубодесневые и пародонтальные карманы отсутствуют. Генерализованная рецессия десны от 3 до 5 мм; - тяжелая – корни зубов обнажены на ½ и более, снижение высоты межзубных перегородок более чем на половину. Генерализованная рецессия десны более 5 мм, подвижность зубов и их выпадение. 2. В зависимости от присоединения воспалительного процесса: неосложненный и осложненный (воспалением).

Слайд 58

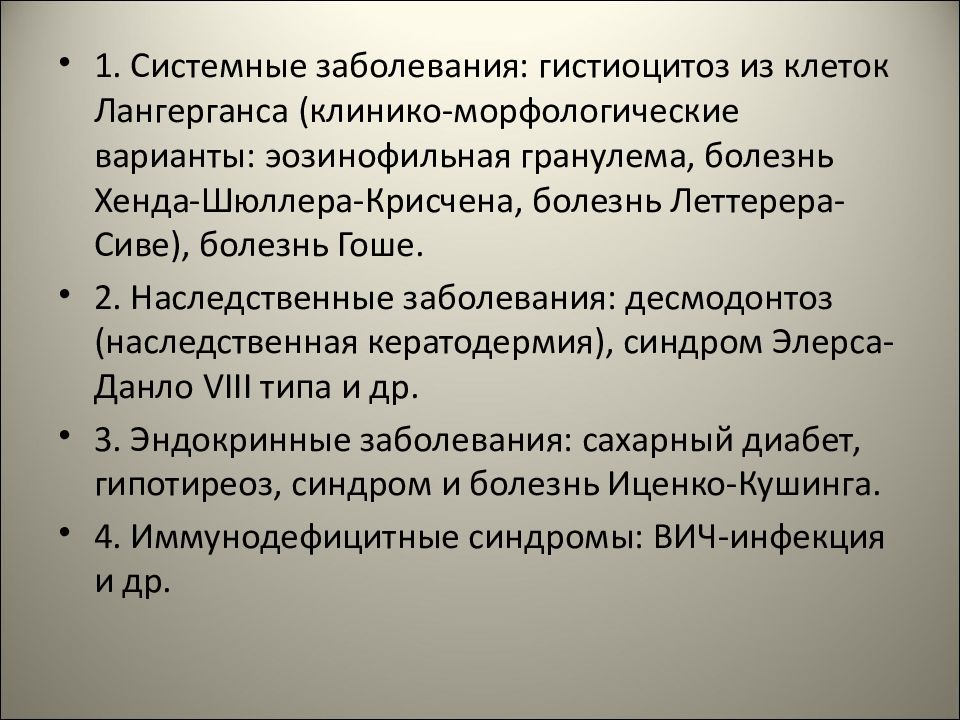

Десмодонтоз (идиопатический прогрессирующий пародонтолиз). В международной классификации не выделяется. Группа заболеваний пародонта с быстропрогрессирующим лизисом кости.

Слайд 59

1. Системные заболевания: гистиоцитоз из клеток Лангерганса (клинико-морфологические варианты: эозинофильная гранулема, болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена, болезнь Леттерера-Сиве), болезнь Гоше. 2. Наследственные заболевания: десмодонтоз (наследственная кератодермия), синдром Элерса-Данло VIII типа и др. 3. Эндокринные заболевания: сахарный диабет, гипотиреоз, синдром и болезнь Иценко-Кушинга. 4. Иммунодефицитные синдромы: ВИЧ-инфекция и др.

Слайд 60

ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Пациент Т., 1,7 лет, пол-М Клинический диагноз: остеомиелит нижней челюсти

Слайд 61

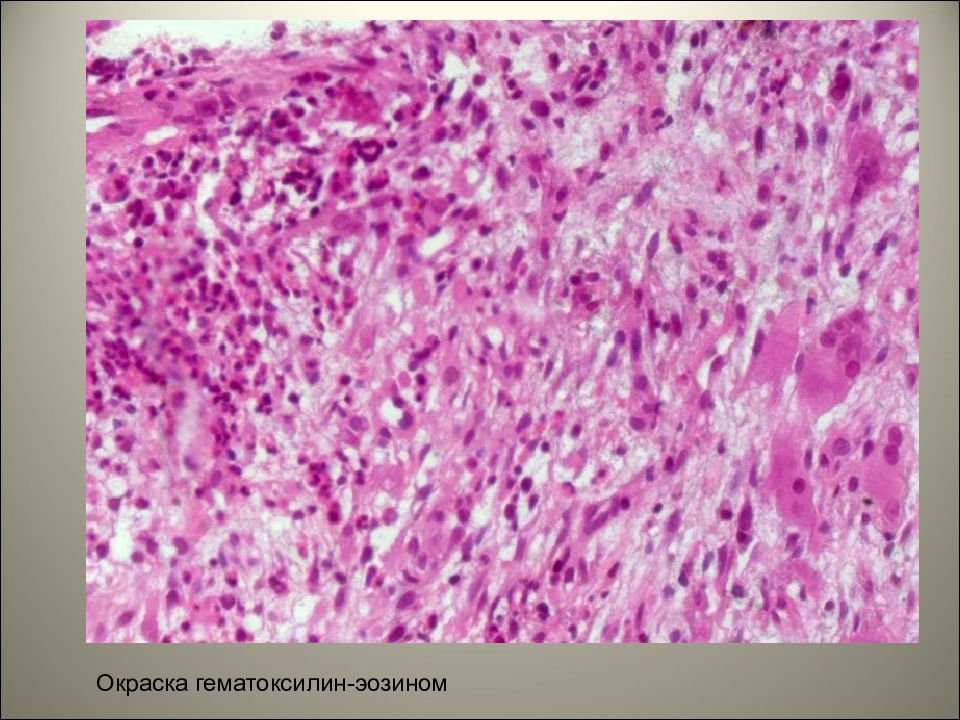

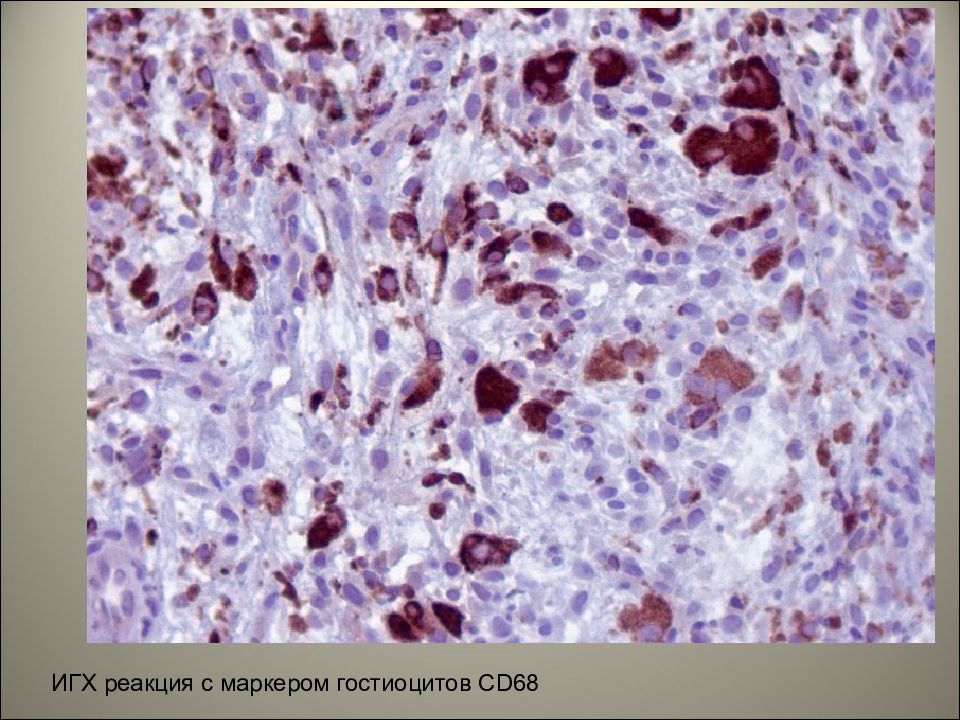

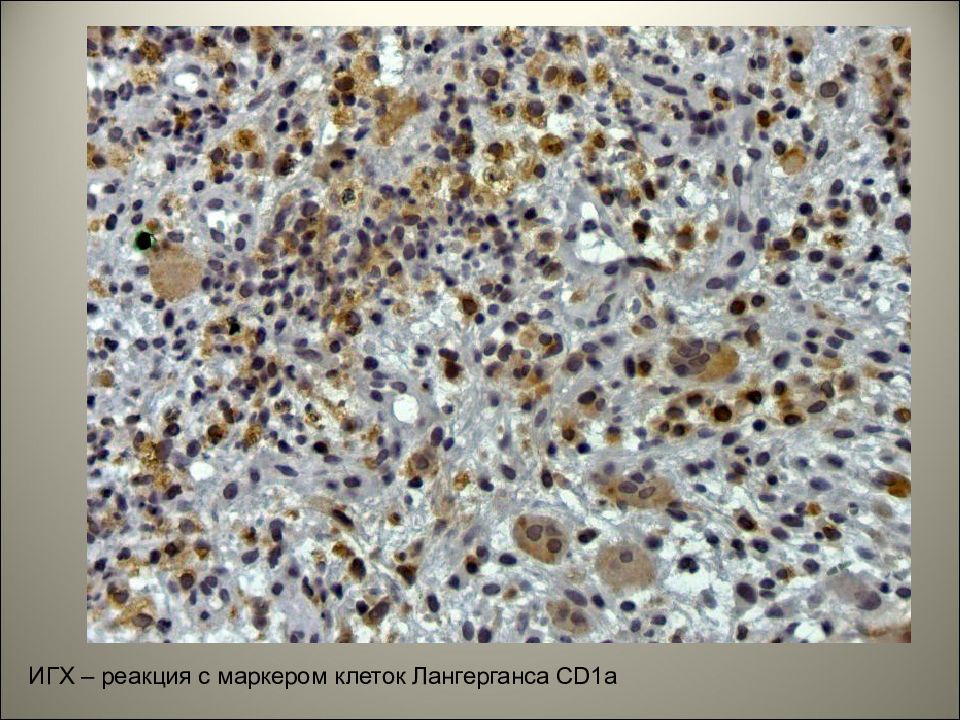

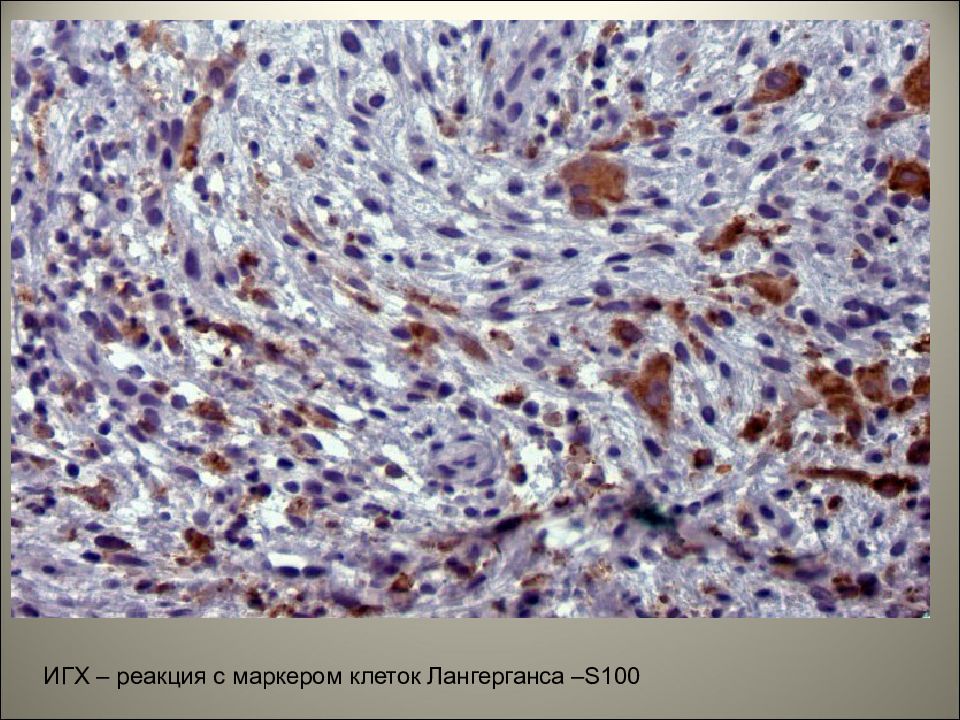

При гистологическом исследовании выявлена опухоль, которая состоит из полиморфного клеточного инфильтрата с одноядерными и многоядерными (атипичными) гистиоцитами (клетками Лангерганса), эозинофилов, гранулоцитов и лимфоцитов.

Слайд 63

Смешанный инфильтрат гистиоцитов, эозинофилов и наличие фагоцитов может напоминать – реактивный гистиоцитоз, лимфому Ходжкина и синусный гистиоцитоз с выраженной лимфаденопатией (болезнь Росаи Дофмана). При ЛКГ – клетки позитивны на S100 и CD1a. При узловатой форме ЛКГ- необходима диагностика с фолликулярной саркомой из дендритных клеток.

Слайд 64

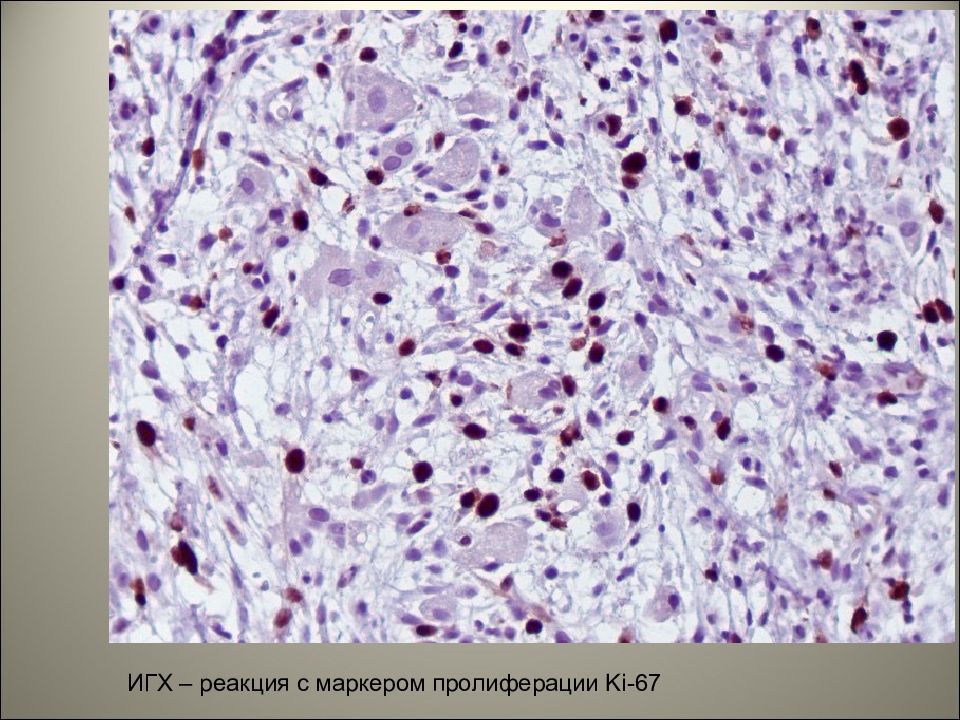

Для уточнения диагноза проведено иммуногистохимическое исследование с маркерами пролиферативной активности- Ki 67, маркером гистиоцитов CD 68, маркерами клеток Лангерганса CD 1 a и S-100.

Слайд 69

Результаты иммуногистохимических исследований свидетельствуют о наличии гранулемы из клеток Лангерганса. Для уточнение диагноза эозинофильной гранулемы, необходимы клинические исследования на вероятность болезни Хенда-Шюллера-Крисчена либо Леттерера-Сиве.

Слайд 70

Лечение основано на степени распространенности болезни. Сообщество Гистиоцитологов рекоментует протокол лечения, основанный на возрасте пациента дети/взрослые и распространенности процесса. Детей классифицируют на группы риска в зависимости от области поражения: низкий риск – кожа, кость, лимфатические узлы, гипофиз; высокий риск – легкие, печень, костный мозг, селезенка.

Слайд 71

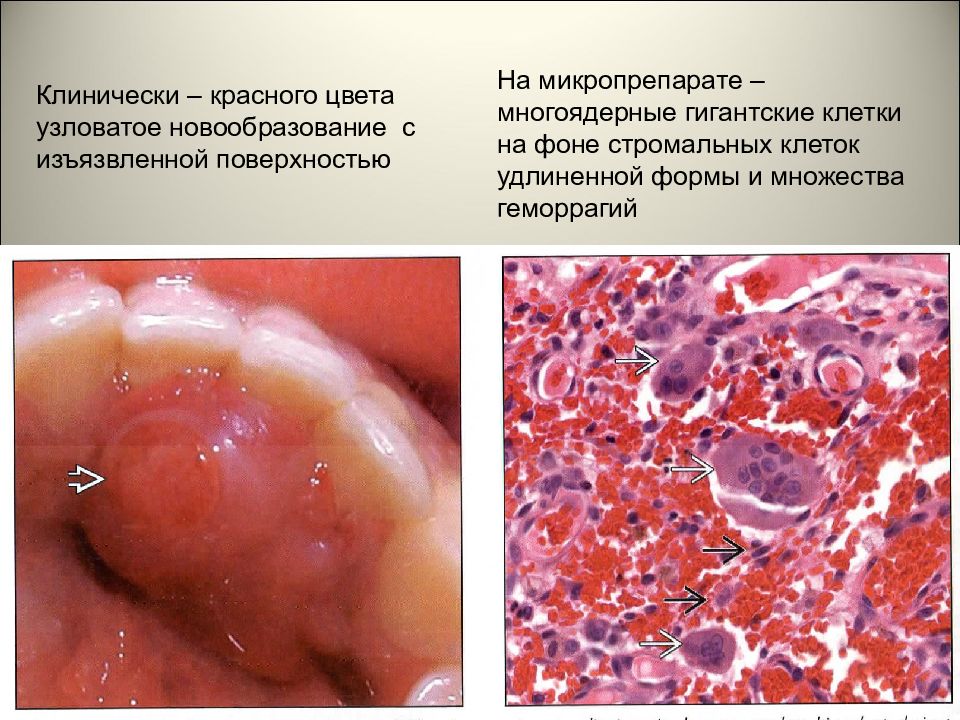

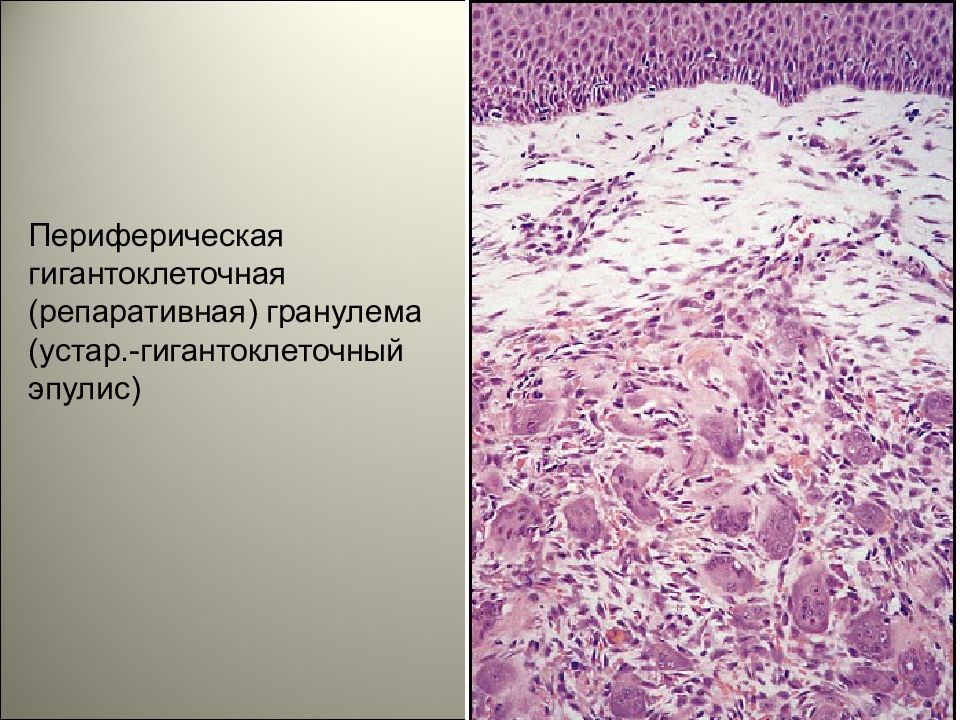

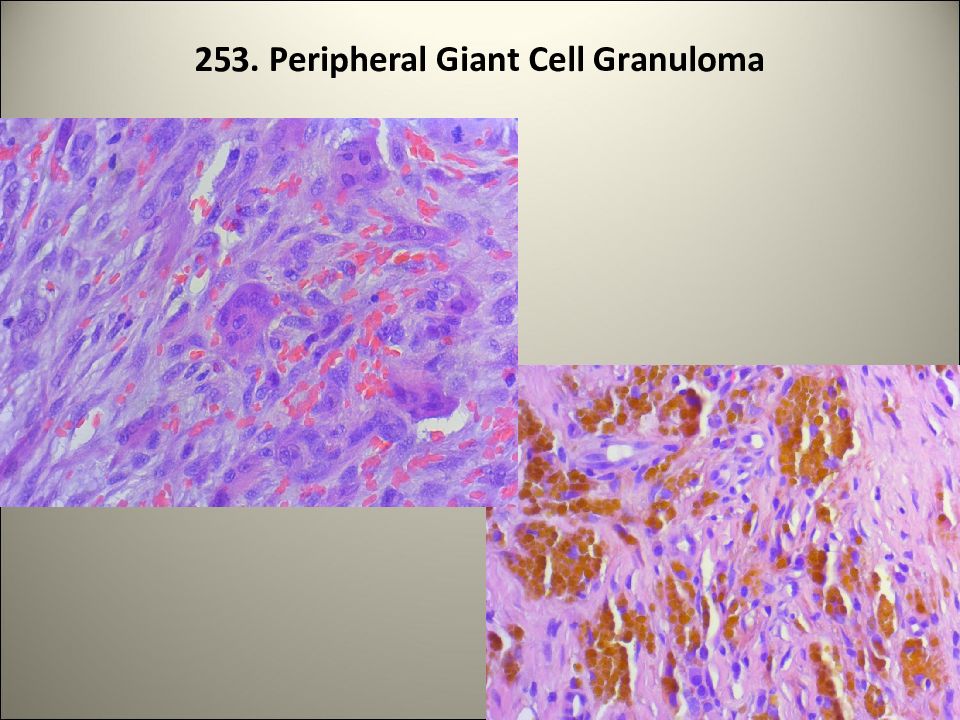

Пародонтомы (эпулисы). Периферическая гигантоклеточная (репаративная) гранулема (устар.-гигантоклеточный эпулис) – поражение, идентичное центральной репаративной гигантоклеточной гранулеме, развивающееся в мягких тканях десны без вовлечения в процесс костной ткани челюсти. Чаще встречается у женщин 30-40 лет, при беременности. Локализуется в области клыков или премоляров нижней челюсти со щечной стороны.

Слайд 72

Гистологически- фиброзная ткань с пролиферирующими фибробластими (миофибробластами) хорошо васкуляризирована, содержит многоядерные гистиоциты, многоядерные остеокластоподобные клетки, инфильтрирована макрофагами, нейтрофилами, лимфоцитами. Эмбриональный тип кровотока (синусоиды) определяет множество кровоизлияний и отложение гемосидерина. После удаления нередко рецидивирует.

Слайд 73

Клинически – красного цвета узловатое новообразование с изъязвленной поверхностью На микропрепарате – многоядерные гигантские клетки на фоне стромальных клеток удлиненной формы и множества геморрагий

Слайд 74

Периферическая гигантоклеточная (репаративная) гранулема (устар.-гигантоклеточный эпулис)

Слайд 75

Ангиоматозный эпулис.? – образование чаще в области передней и боковых частей зубной арки, мягкой консистенции, синюшного цвета, часто кровоточит и изъязвляется. Обычно наблюдается в детском и юношеском возрасте и нередко у беременных женщин. Гистологически представлен кровеносными сосудами капиллярного типа, среди которых расположены пучки волокнистой соединительной ткани.

Слайд 76

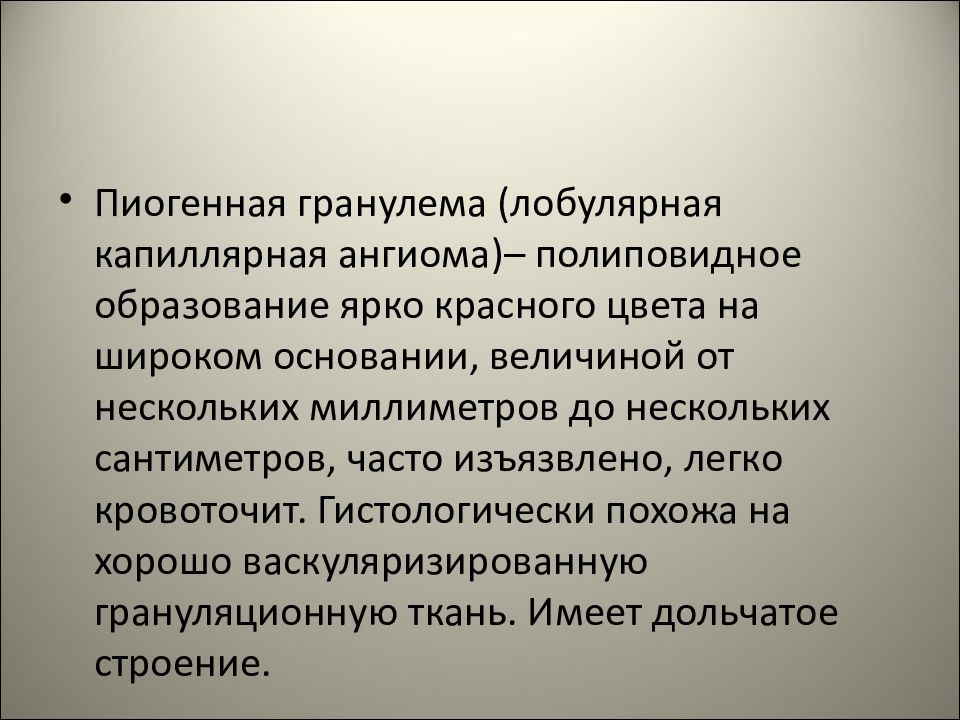

Пиогенная гранулема (лобулярная капиллярная ангиома)– полиповидное образование ярко красного цвета на широком основании, величиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, часто изъязвлено, легко кровоточит. Гистологически похожа на хорошо васкуляризированную грануляционную ткань. Имеет дольчатое строение.

Слайд 77

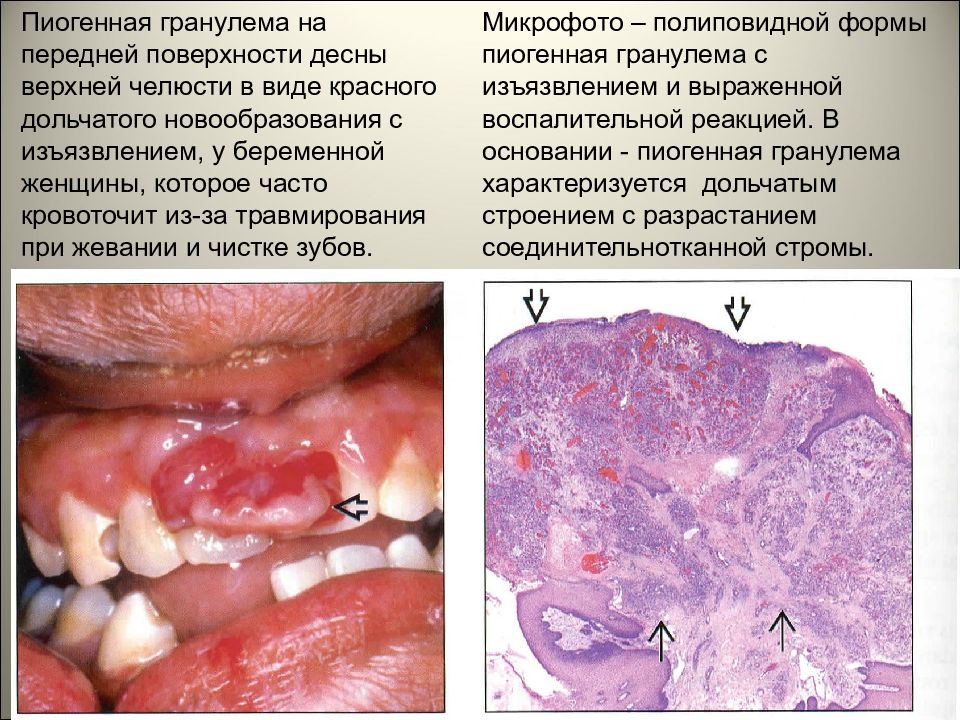

Пиогенная гранулема на передней поверхности десны верхней челюсти в виде красного дольчатого новообразования с изъязвлением, у беременной женщины, которое часто кровоточит из-за травмирования при жевании и чистке зубов. Микрофото – полиповидной формы пиогенная гранулема с изъязвлением и выраженной воспалительной реакцией. В основании - пиогенная гранулема характеризуется дольчатым строением с разрастанием соединительнотканной стромы.

Слайд 78

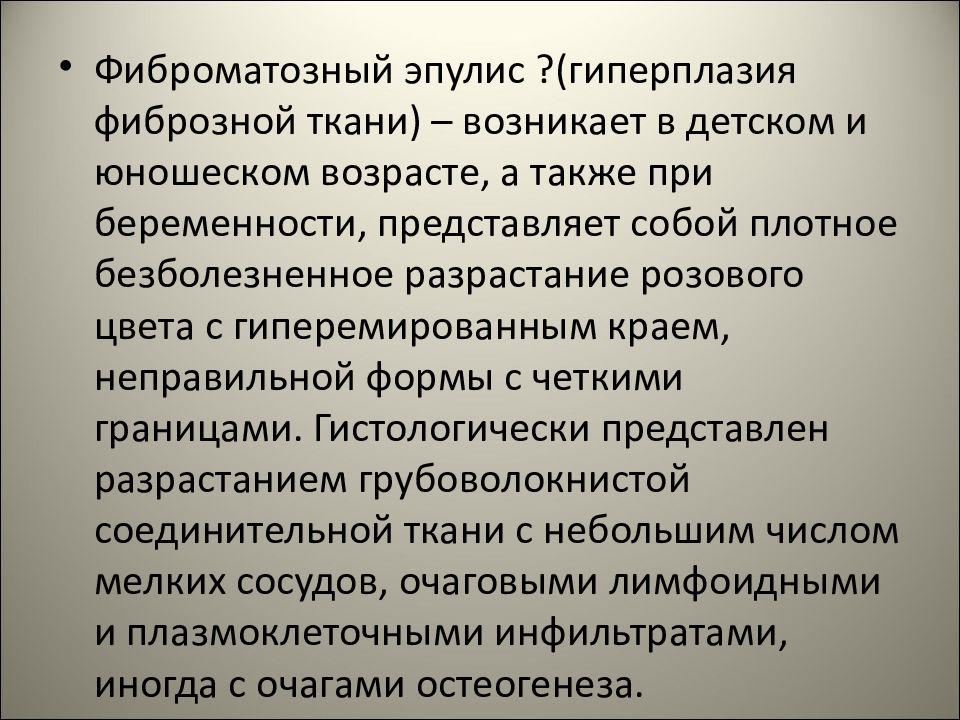

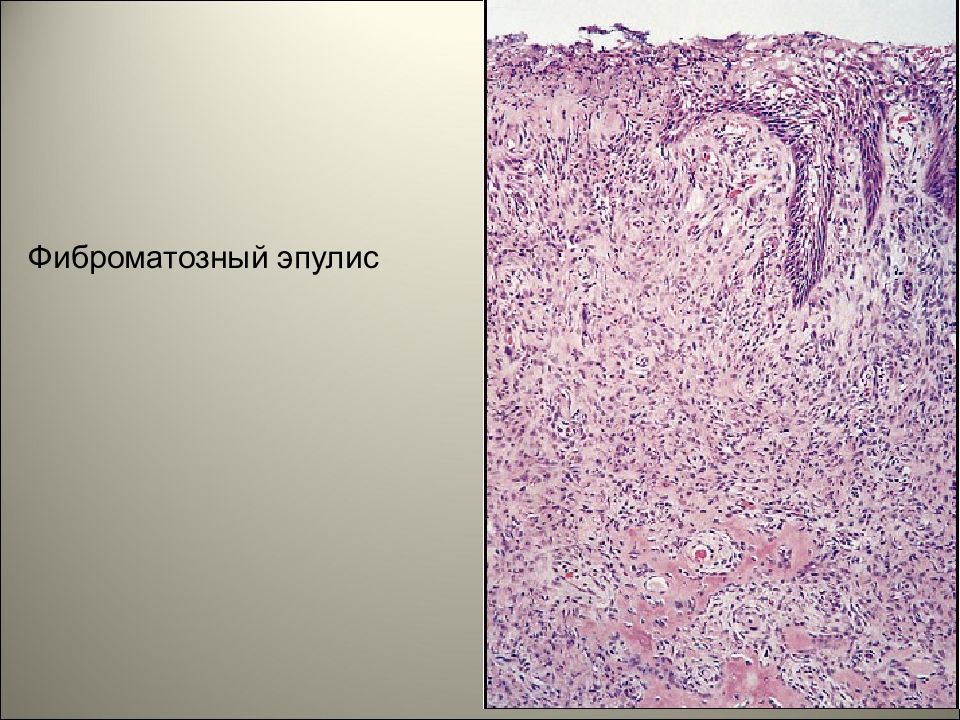

Фиброматозный эпулис ?(гиперплазия фиброзной ткани) – возникает в детском и юношеском возрасте, а также при беременности, представляет собой плотное безболезненное разрастание розового цвета с гиперемированным краем, неправильной формы с четкими границами. Гистологически представлен разрастанием грубоволокнистой соединительной ткани с небольшим числом мелких сосудов, очаговыми лимфоидными и плазмоклеточными инфильтратами, иногда с очагами остеогенеза.

Слайд 80

Стоматиты – это гетерогенная группа самостоятельных заболеваний слизистой оболочки рта воспалительного, инфекционного, инфекционно-аллергического и аллергического характера, а также местное проявление кожных, инфекционных, аутоиммунных и других болезней.

Слайд 81

Кандидозный стоматит. Возбудитель – грибы рода Candida. К факторам риска относят первичные (наследственные и врожденные) и вторичные, приобретенные (ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, синдром мальабсорбции, сахарный диабет, ятрогенные медикаментозные и др.) иммунодефицитные синдромы, а также изменения состава микрофлоры полости рта (антибиотикотерапия, плохая гигиена, ксеростомия) и некоторые другие факторы (зубные протезы, дефицит железа).

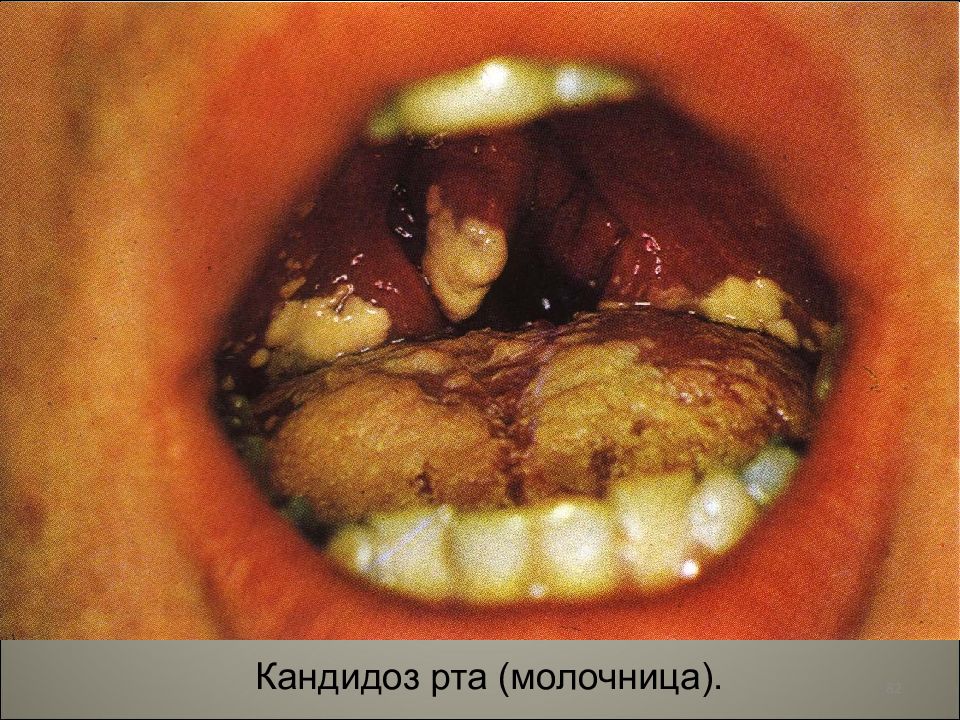

Слайд 83

Острый стоматит, псевдомембранозная форма (молочница)- характерен для больных с ВИЧ-инфекцией и ятрогенным лекарственным приобретенным иммунным дефицитом после химиотерапии и лучевой терапии новообразований. В очагах поражения, часто множественных, - рыхло прилегающая псевдомембрана белого цвета, состоящая из колоний грибов, слущенных клеток многослойного плоского эпителия, роговых масс, бактерий, фибринозного экссудата с примесью лейкоцитов.

Слайд 86

221. Фиброматоз десны с петрификацией и остеогенезом. Указать на рисунке: 1 - петрификацию, 2 - оссификацию.

Слайд 87

207. Пиогенная гранулема десны. В центре – очаг гнойного воспаления с расплавлением ткани – абсцесс (1). Вокруг – зона продуктивного воспаления (2). Эпителий десны в состоянии акантоза (3).

Слайд 90

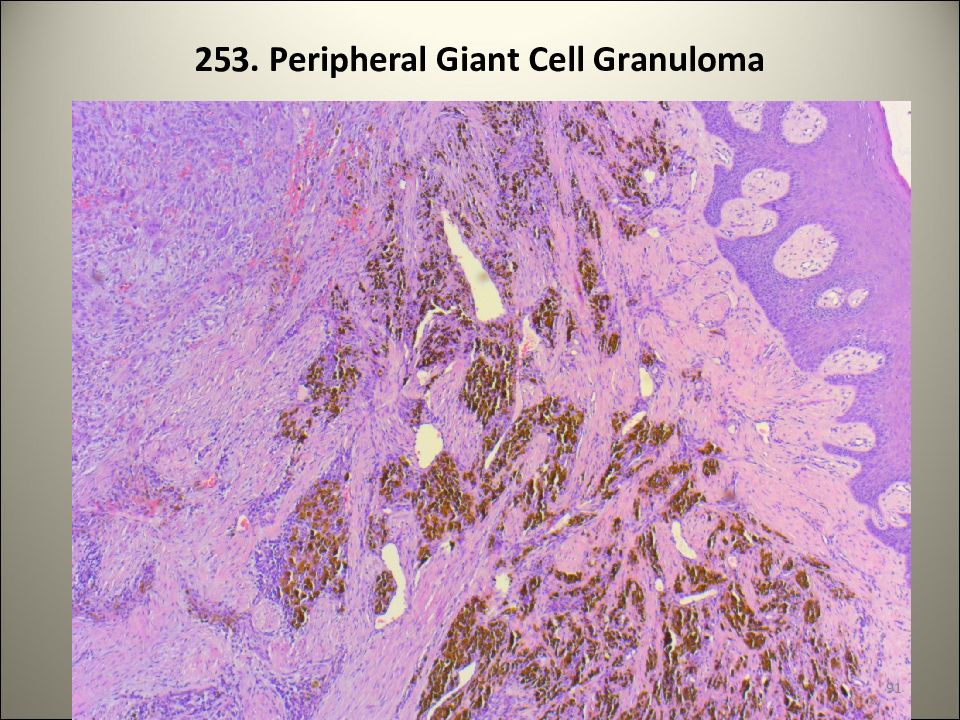

253. Периферическая гигантоклеточная гранулема В соединительнотканной строме видны фибробласты и многоядерные клетки наподобие остеокластов. Выявляется много сосудов, внесосудистое расположение эритроцитов и гемосидерина. Указать на рисунке: 1 – гигантские клетки, 2 - эритроциты, 3 - гемосидерин. 90

Слайд 93

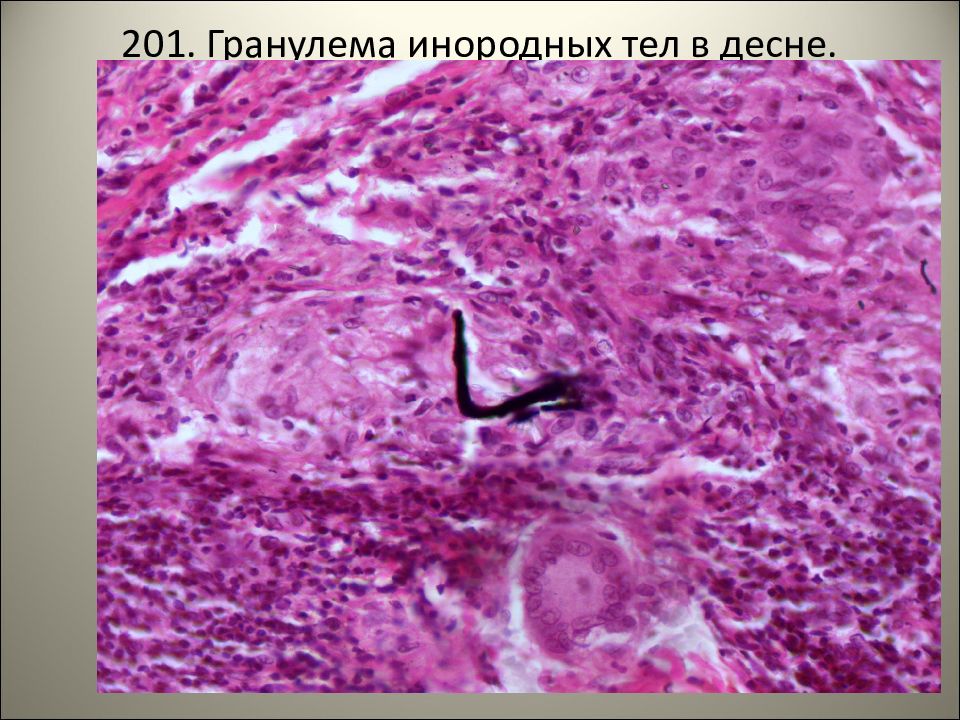

210. Гранулемы инородных тел в десне. Инородные тела располагаются в ткани десны в виде мелких черных зерен, вокруг них – гранулемы, состоящие из крупных светлых клеток – макрофагов и гигантских многоядерных клеток «инородных тел». Между гранулемами располагается лимфоцитарная инфильтрация. Указать на рисунке: 1 - инородное тело, 2 - гранулема, 3 - гигантская клетка.