Слайд 2: Терминология

Аллергия – повышенная чувствительность к повторному введению антигенов, обусловленная неадекватно сильной реакцией иммунной системы Гиперчувствительность – синоним аллергии Атопия – наследственная предрасположенность к развитию гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ), обусловленная гиперпродукцией IgE и другими факторами

Причина аллергической реакции – аллерген или гаптен (это разные вещи) Гаптен – вещество, само по себе неспособное вызывать аллергическую реакцию, но приобретающее аллергенные свойства после соединения с белками организма Условия развития аллергических реакций (предрасполагающие факторы) – Наследственная предрасположенность Гормональный фон Промышленные загрязнения Курение

Ингаляционный (через респираторный тракт) Алиментарный - пищевой (через ЖКТ) Контактный (через кожу) Инъекционный

Слайд 5: Классификация аллергенов по происхождению

Неинфекционные Пыльцевые Эпидермальные Бытовые Пищевые Лекарственные Промышленные Инсектные Инфекционные Бактериальные Грибковые Вирусные Протозойные Гельминтные

Слайд 6: Пыльцевые аллергены

Поллиноз – аллергия на пыльцу ветроопыляемых растений Проявляется чаще всего аллергическим ринитом, конъюнктивитом и бронхиальной астмой Для поллинозов характерна сезонность, обусловленная периодом пыления растений

Слайд 7: Поллинозы: сезонность

Весенняя волна (конец апреля – май) П ыльца деревьев: березы, ольхи, дуба, орешника Летняя волна (июнь – июль) Пыльца злаков – тимофеевки, овсяницы Осенняя волна (август – сентябрь) Пыльца сорных трав – полыни, лебеды

Слайд 11: Пищевые аллергены

Коровье молоко Яйца Лесные орехи Арахис Мед Цитрусовые Морепродукты Пищевые добавки (красители, консерванты)

Слайд 13: Промышленные аллергены

Никель Формальдегид Латекс Инсектные аллергены Яды пчел, ос

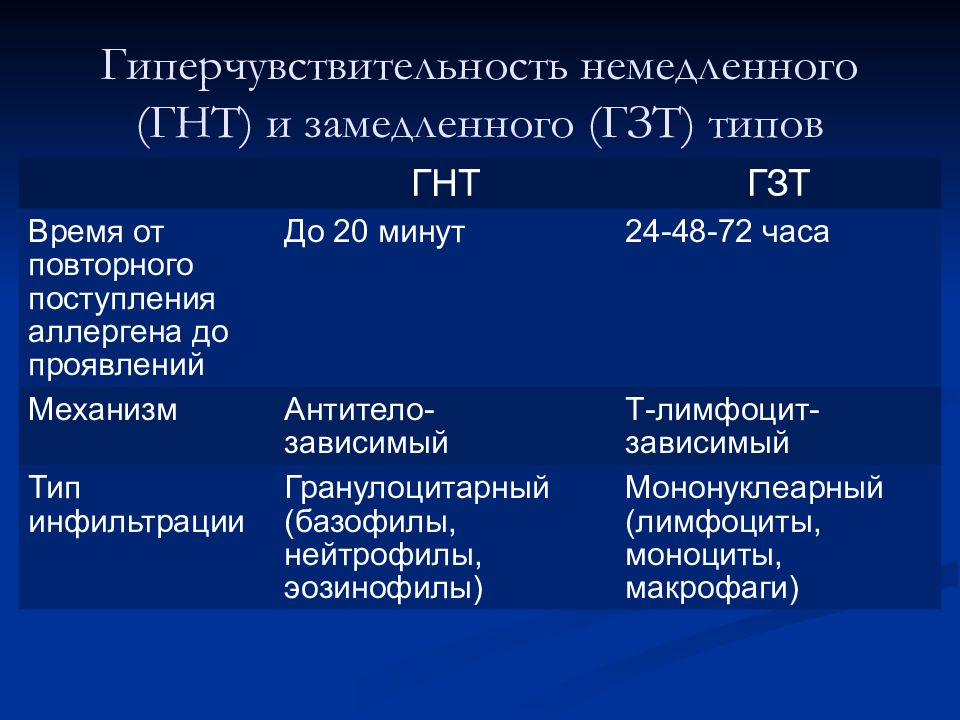

Слайд 14: Гиперчувствительность немедленного (ГНТ) и замедленного (ГЗТ) типов

ГНТ ГЗТ Время от повторного поступления аллергена до проявлений До 20 минут 24-48-72 часа Механизм Антитело- зависимый Т-лимфоцит- зависимый Тип инфильтрации Гранулоцитарный (базофилы, нейтрофилы, эозинофилы) Мононуклеарный (лимфоциты, моноциты, макрофаги)

Слайд 15: Современная патогенетическая классификация типов гиперчувствительности по Кумбсу-Джеллу

I тип – IgE- зависимый II тип – антителозависимый цитотоксический III тип – ЦИК-зависимый IV тип – Т-лимфоцит-зависимый V тип – антителозависимый антирецепторный Современная патогенетическая классификация типов гиперчувствительности по Кумбсу-Джеллу

Слайд 16: Гиперчувствительность I типа

Другие названия I типа гиперчувствительности: IgE– зависимый, реагиновый, атопический, анафилактический

Слайд 17: Характеристика аллергена при I типе гиперчувствительности

Устойчивость во внешней среде Малый размер молекулы Хорошая растворимость (Вследствие этого он легко проникает через слизистые оболочки) Относится к Т-зависимым антигенам

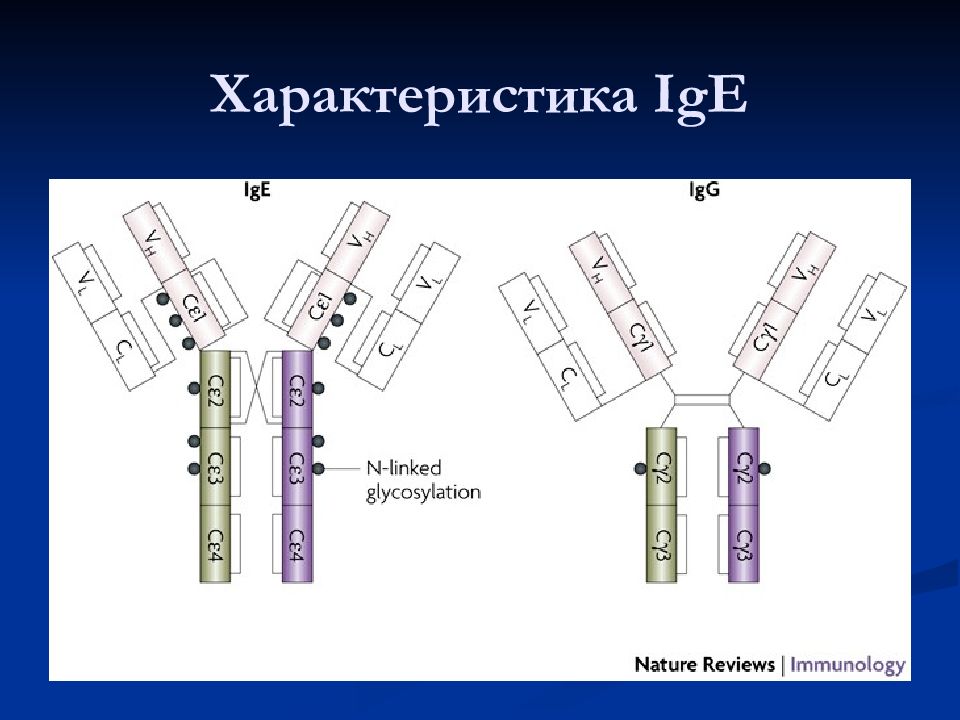

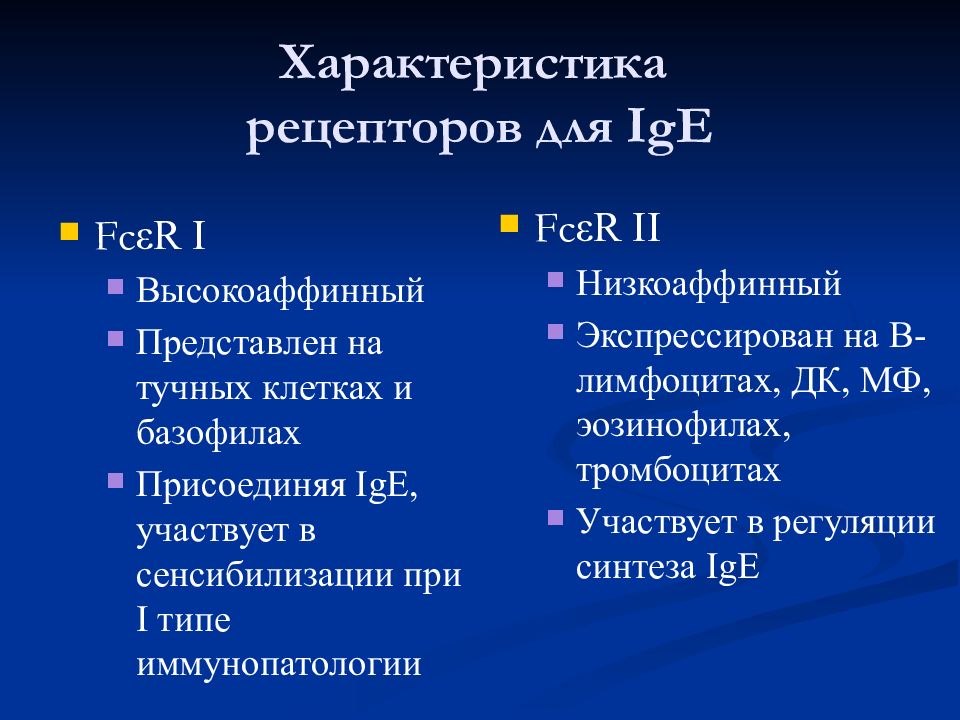

Слайд 19: Характеристика рецепторов для IgE

Fc ε R I Высокоаффинный Представлен на тучных клетках и базофилах Присоединяя IgE, участвует в сенсибилизации при I типе иммунопатологии Fc ε R II Низкоаффинный Экспрессирован на В-лимфоцитах, ДК, МФ, эозинофилах, тромбоцитах Участвует в регуляции синтеза IgE

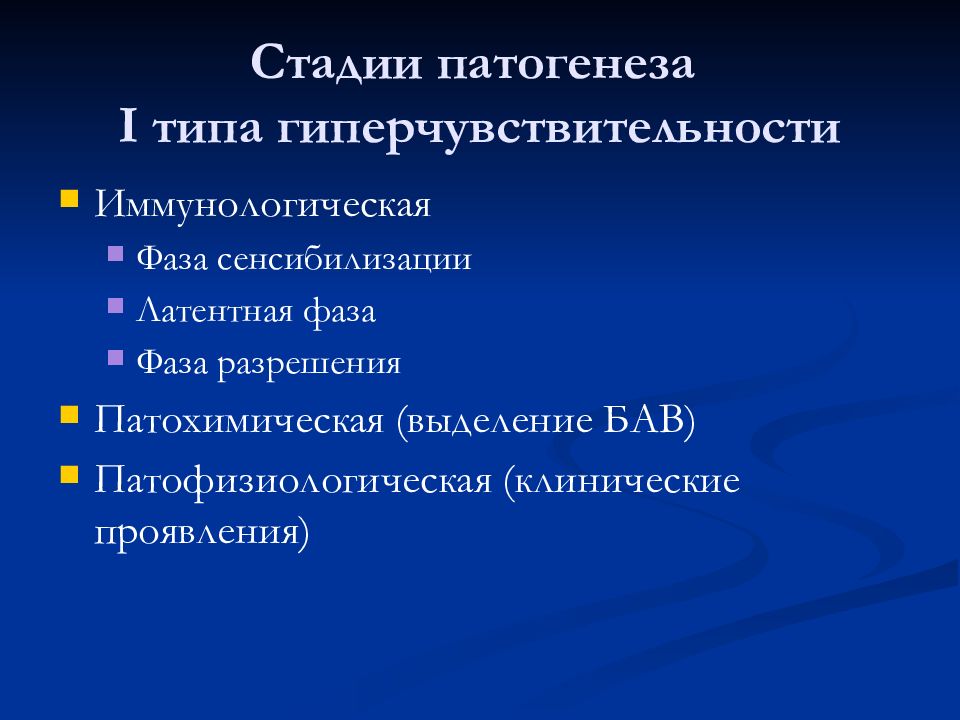

Слайд 20: Стадии патогенеза I типа гиперчувствительности

Иммунологическая Фаза сенсибилизации Латентная фаза Фаза разрешения Патохимическая (выделение БАВ) Патофизиологическая (клинические проявления)

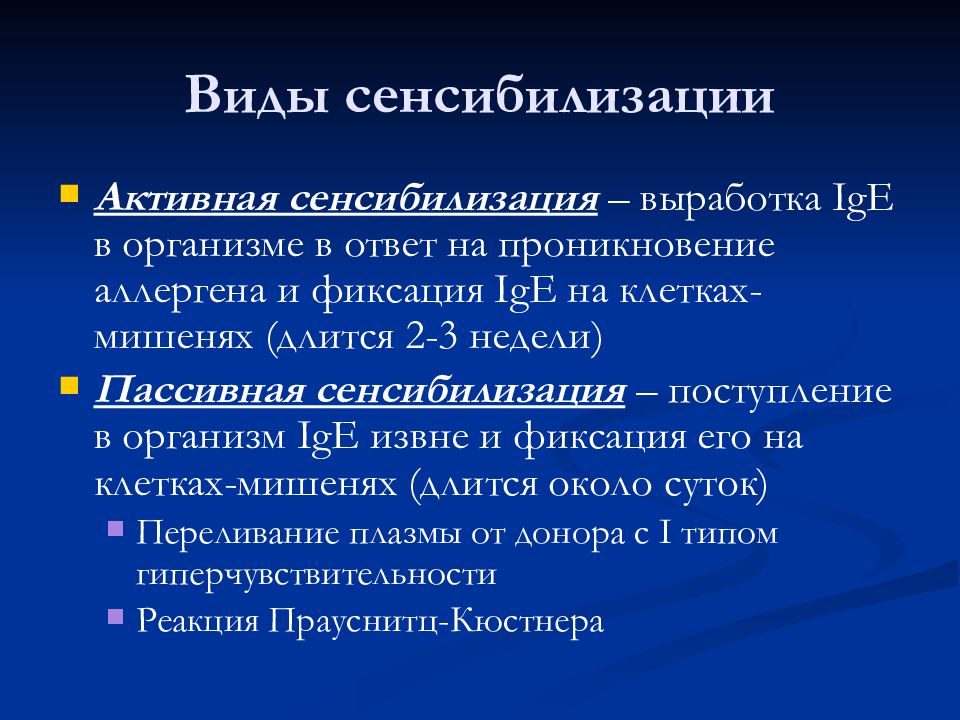

Слайд 21: Виды сенсибилизации

Активная сенсибилизация – выработка IgE в организме в ответ на проникновение аллергена и фиксация IgE на клетках-мишенях (длится 2-3 недели) Пассивная сенсибилизация – поступление в организм IgE извне и фиксация его на клетках-мишенях (длится около суток) Переливание плазмы от донора с I типом гиперчувствительности Реакция Прауснитц-Кюстнера

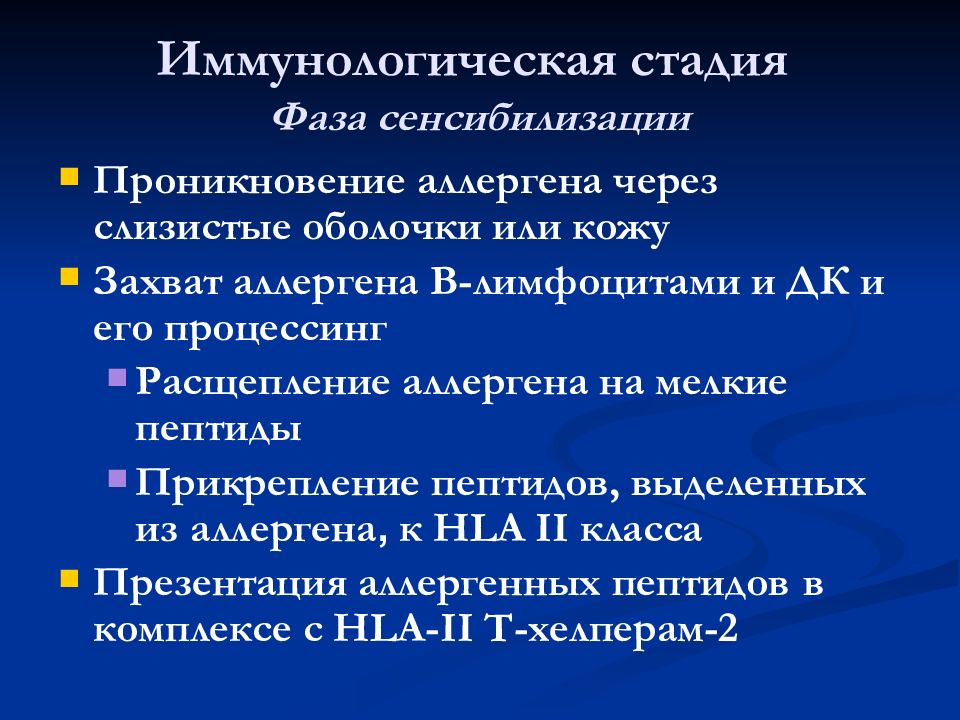

Слайд 22: Иммунологическая стадия Фаза сенсибилизации

Проникновение аллергена через слизистые оболочки или кожу Захват аллергена В-лимфоцитами и ДК и его процессинг Расщепление аллергена на мелкие пептиды Прикрепление пептидов, выделенных из аллергена, к Н LA II класса Презентация аллергенных пептидов в комплексе с Н LA-II Т-хелперам-2

Слайд 23: Иммунологическая стадия Фаза сенсибилизации (продолжение)

Распознавание Т-хелпером-2 аллергенных пептидов с помощью Т-клеточного рецептора Активация Т h 2 с выделением IL-4, IL-5 Активация и клональная экспансия В-лимфоцитов, дифференцировка в плазмоциты Продукция В-лимфоцитами и плазмоцитами IgE Фиксация IgE на клетках-мишенях, несущих для них рецепторы ( Fc ε RI, Fc ε RII) – в первую очередь, на тучных клетках

Слайд 24: Иммунологическая стадия Латентная фаза

Латентная фаза – до повторной встречи с аллергеном

Слайд 25: Иммунологическая стадия Фаза разрешения

Повторное попадание того же аллергена Взаимодействие аллергена с 2 и более молекулами IgE, прикрепленными к клеткам-мишеням (тучным, базофилам) Передача сигнала внутрь тучной клетки и ее активация Дегрануляция тучной клетки с выбросом БАВ

Слайд 26: Патохимическая стадия

Связана с выбросом биологически активных веществ (БАВ) клетками-мишенями

Слайд 27: Клетки I порядка (тучные клетки и базофилы) выделяют медиаторы:

Предсуществующие в гранулах (выделяются быстро, до 5 мин.): Гистамин Гепарин Триптаза Образующиеся de novo : Тромбоцит-агрегирующий фактор(ТАФ) Метаболиты арахидоновой кислоты (5-30 мин.) Простагландины (ПГ) Лейкотриены (ЛТ) Цитокины (часы): IL- 3, 4, 5, 6 TNF- α Хемокины

Слайд 28

Гистамин, ПГ и ЛТ обусловливают ранние (развивающиеся до 20 мин.) клинические проявления после повторного контакта с аллергеном Кроме того, продуктами тучных клеток в очаг аллергической реакции привлекаются клетки-мишени II порядка Эозинофилы Нейтрофилы Тромбоциты Их медиаторы обусловливают развитие аллергического воспаления (поздняя фаза)

Слайд 29: Эозинофилы: вовлекаются IL-5 и продуцируют медиаторы:

Предсуществующие Главный щелочной белок Эозинофильный катионный белок Эозинофильная пероксидаза Эозинофильный нейротоксин Образующиеся de novo : ТАФ ПГ, ЛТ NO Нейропептиды (субстанция Р ) Цитокины: IL- 3 IL- 5 IL-8 TNF-a

Слайд 30: Нейтрофилы: Вовлекаются в реакцию действием IL -8 Продуцируют медиаторы :

Предсуществующие (БАВ гранул): Протеазы (катепсины, эластаза) Образующиеся de novo : АФК Простагландины Лейкотриены Цитокины: IL-1, 6, 8 TNF-a

Слайд 31: Тромбоциты

Вовлекаются тромбоцит-агрегирующим фактором тучных клеток Выделяют серотонин

Слайд 32: Переход патохимической стадии в патофизиологическую

БАВ, выделяющиеся из тучных клеток, базофилов, эозинофилов и нейтрофилов в патохимическую стадию, действуют на свои рецепторы: Гистаминовые: Наибольшее значение - Н1 рецепторы Также - Н2, Н3, Н4 рецепторы Серотониновые Лейкотриеновые В результате развивается клиническая симптоматика, патохимическая стадия переходит в патофизиологическую

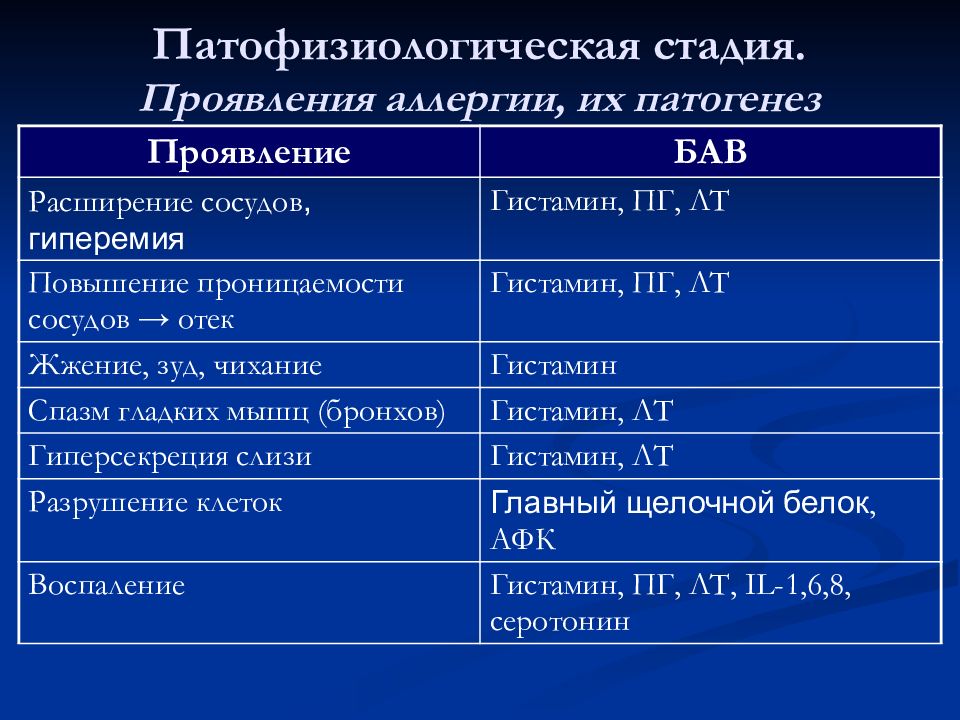

Слайд 33

Проявление БАВ Расширение сосудов, гиперемия Гистамин, ПГ, ЛТ Повышение проницаемости сосудов → отек Гистамин, ПГ, ЛТ Жжение, зуд, чихание Гистамин Спазм гладких мышц (бронхов) Гистамин, ЛТ Гиперсекреция слизи Гистамин, ЛТ Разрушение клеток Главный щелочной белок, АФК Воспаление Гистамин, ПГ, ЛТ, IL-1,6,8, серотонин Патофизиологическая стадия. Проявления аллергии, их патогенез

Слайд 34: Бронхиальная астма

Основной симптом – удушье Механизм – нарушение проходимости бронхов Звенья патогенеза: Спазм гладкой мускулатуры Отек слизистой оболочки бронхов Гиперсекреция слизи - закупорка бронхов Бронхиолы в норме Бронхиолы при астме

Слайд 35: Атопический дерматит (синонимы: нейродермит, атопическая экзема)

Наиболее раннее проявление аллергии (с первых месяцев жизни) Симптомы: Эритема, высыпания на коже, мокнущие, затем переходящие в корочки и шелушение Зуд

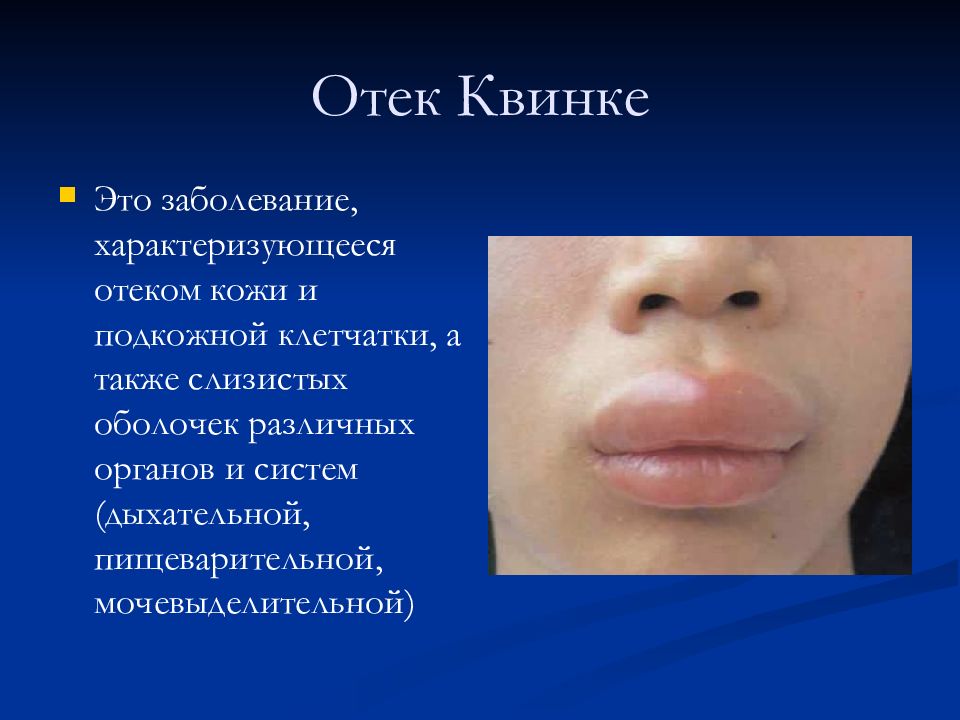

Слайд 37: Отек Квинке

Это заболевание, характеризующееся отеком кожи и подкожной клетчатки, а также слизистых оболочек различных органов и систем (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной)

Слайд 38: Аллергический ринит

Симптомы: Заложенность носа Насморк (ринорея) - отделяемое прозрачное, жидкое Зуд в носу Чихание Часто сочетается с аллергическим конъюнктивитом, хотя тот может развиваться и самостоятельно

Слайд 40: Анафилактический шок

Это наиболее грозное проявление аллергической реакции немедленного типа, угрожающее жизни пациента Причина – любой аллерген (чаще лекарства и яды насекомых) Проявления: Резкое снижение артериального давления Повышение проницаемости сосудов Спазм гладкомышечных органов Расстройство ЦНС Нарушение сердечной деятельности

Слайд 41: Профилактика анафилактического шока

Следует избегать контакта с аллергенами, поскольку каждый последующий контакт может приводить к утяжелению симптоматики При назначении лекарств тщательно собирать анамнез и НЕ НАЗНАЧАТЬ препараты, на которые в прошлом были аллергические реакции, а также препараты, похожие по химическому строению По возможности назначать препараты не парентерально, а внутрь Перед использованием сывороток и других препаратов, часто вызывающих тяжелые аллергические реакции, проводить кожные пробы с небольшим количеством препарата

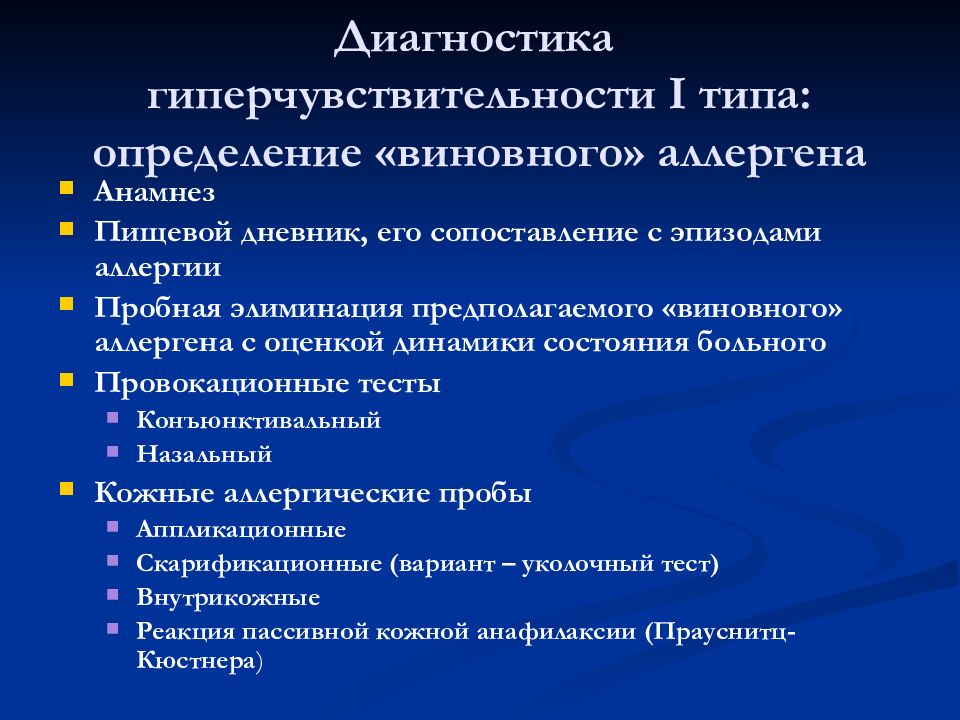

Слайд 42: Диагностика гиперчувствительности I типа: определение «виновного» аллергена

Анамнез Пищевой дневник, его сопоставление с эпизодами аллергии Пробная элиминация предполагаемого «виновного» аллергена с оценкой динамики состояния больного Провокационные тесты Конъюнктивальный Назальный Кожные аллергические пробы Аппликационные Скарификационные (вариант – уколочный тест) Внутрикожные Реакция пассивной кожной анафилаксии (Прауснитц-Кюстнера )

Слайд 43: Кожные аллергические пробы

Проводятся только в аллергологическом кабинете под наблюдением врача-аллерголога Проводятся только в «холодный» период заболевания (вне обострения) Проводятся вне приема противоаллергических препаратов

Слайд 44: Скарификационная проба: техника постановки

На кожу наносятся в виде капель растворы аллергенов, положительный контроль – гистамин и отрицательный контроль – разводящая жидкость Чистым скарификатором, отдельным для каждого аллергена, через каждую каплю делается насечка – повреждение эпидермиса

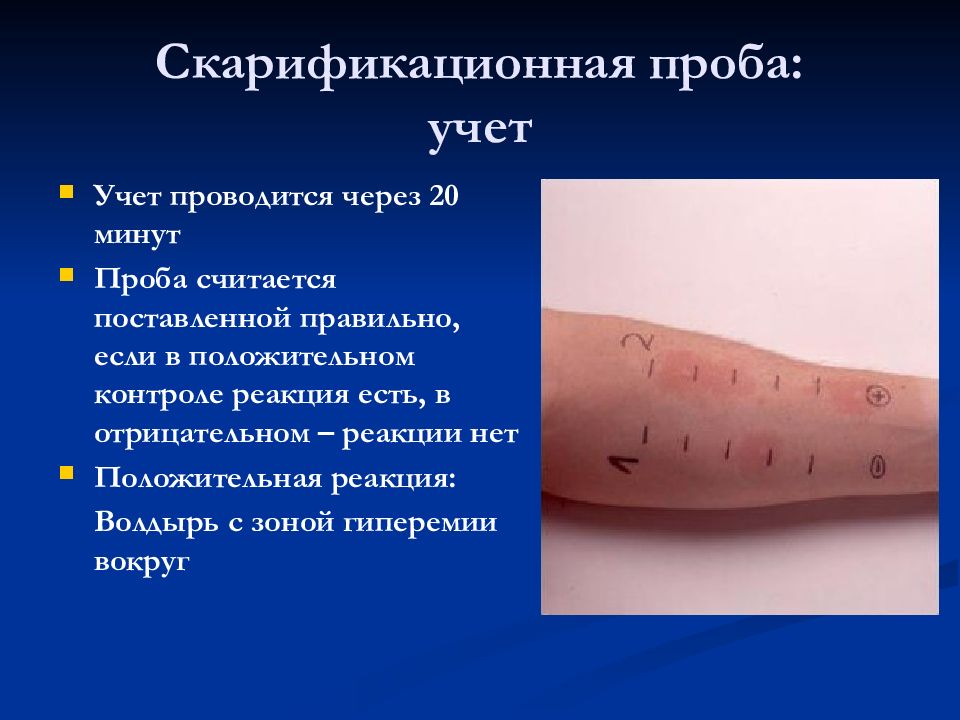

Слайд 45: Скарификационная проба: учет

Учет проводится через 20 минут Проба считается поставленной правильно, если в положительном контроле реакция есть, в отрицательном – реакции нет Положительная реакция: Волдырь с зоной гиперемии вокруг

Слайд 46: Реакция пассивной кожной анафилаксии (Прауснитц-Кюстнера)

Реакция Прауснитц-Кюстнера – введение сыворотки пациента с IgE-зависимой аллергией в кожу здоровому человеку с последующим (через сутки) введением в этот же участок аллергена. В результате у здорового развиваются проявления аллергической реакции.

Слайд 47: Лабораторные методы диагностики I типа иммунопатологии

Определение общего IgE в сыворотке крови (ИФА) Уровень специфических IgE в сыворотке крови (ИФА) Иммуноблот – определение специфических IgE Реакция дегрануляции тучных клеток (проба Шелли)

Слайд 48: Проба Шелли

В пробирку помещают тучные клетки животных, сыворотку пациента и затем - предполагаемый аллерген. Инкубируют Делают мазок и считают % дегранулировавших тучных клеток. Объяснение: Если у пациента в сыворотке имеется IgE, он прикрепляется к тучным клеткам. После введения в пробирку аллергена, соответствующего данному IgE, произойдет дегрануляция тучных клеток

Слайд 49: Ложноаллергические реакции

Могут возникать не только при действии различных веществ, но также физических факторов – холода, солнечного облучения, давления и т.д. Причины: нарушение инактивации гистамина в организме выброс гистамина из тучных клеток в результате прямого, без IgE, действия на тучные клетки инициирующих агентов (например, рентгеноконтрастных средств) В патогенезе отсутствует иммунологическая стадия, не участвует IgE, не требуется сенсибилизация Клинические проявления могут возникать уже при первом попадании инициирующего агента в организм По силе – вплоть до анафилактоидных, способных привести к смерти