Первый слайд презентации: Аномалии развития женских половых органов

Работу выполнила: студентка 2 группы 5 курса лечебного факультета В.А. Белякова

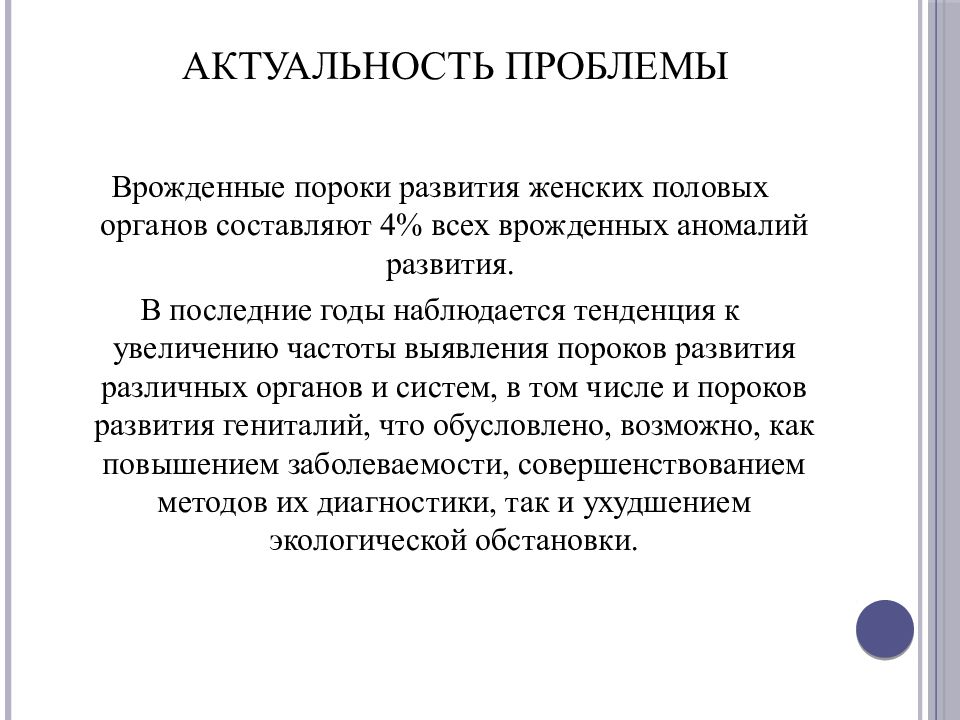

Слайд 2: Актуальность проблемы

Врожденные пороки развития женских половых органов составляют 4% всех врожденных аномалий развития. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению частоты выявления пороков развития различных органов и систем, в том числе и пороков развития гениталий, что обусловлено, возможно, как повышением заболеваемости, совершенствованием методов их диагностики, так и ухудшением экологической обстановки.

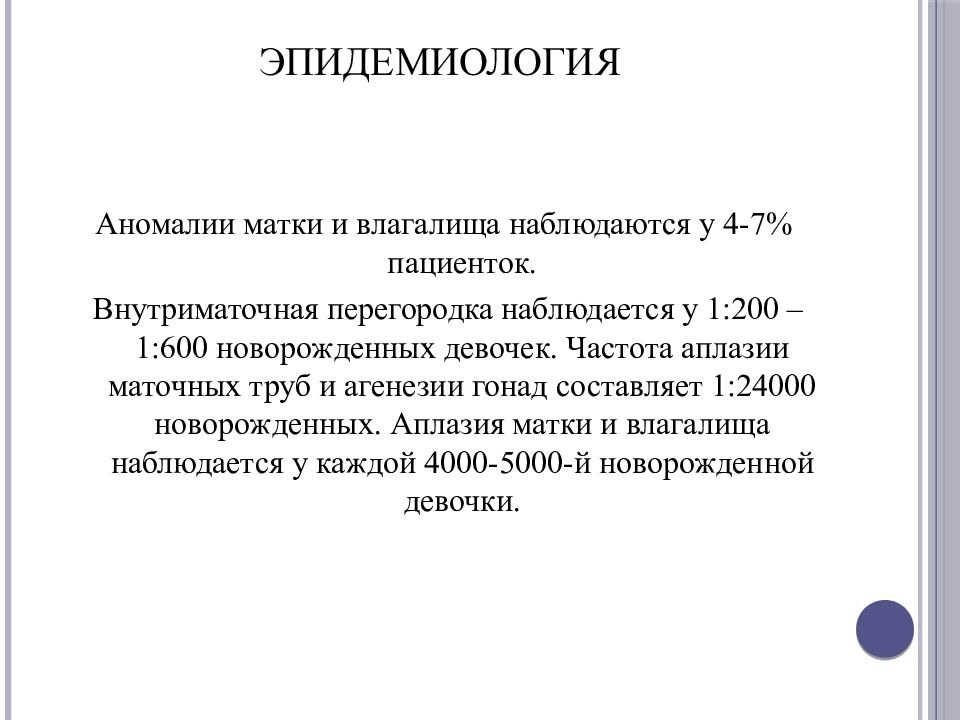

Слайд 3: Эпидемиология

Аномалии матки и влагалища наблюдаются у 4-7% пациенток. Внутриматочная перегородка наблюдается у 1:200 – 1:600 новорожденных девочек. Частота аплазии маточных труб и агенезии гонад составляет 1:24000 новорожденных. Аплазия матки и влагалища наблюдается у каждой 4000-5000-й новорожденной девочки.

Слайд 4: Этиология

Наследственные пороки Гаметические мутации Зиготические мутации По уровню мутации: Генные Хромосомные Мультифакториальные пороки Экзогенные пороки Пороки, обусловленные повреждением эмбриона или плода тератогенными факторами

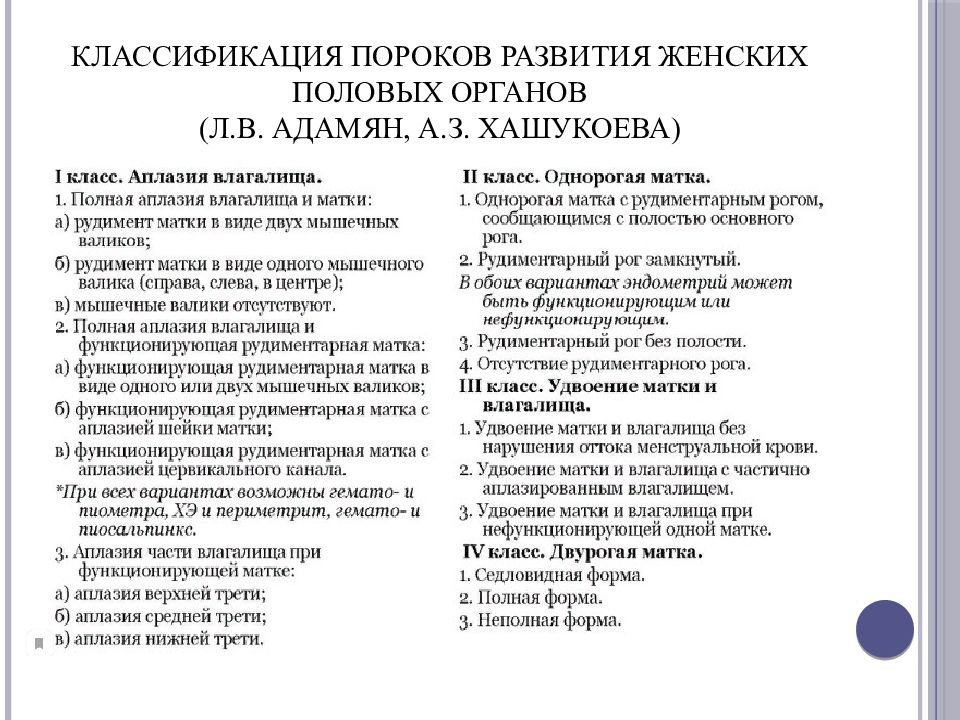

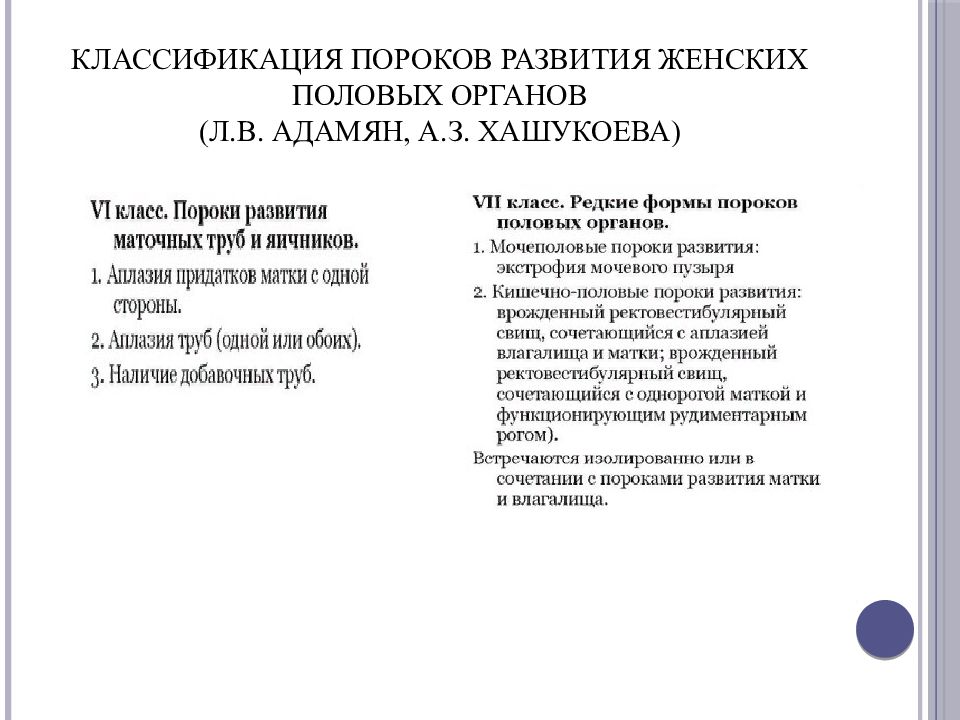

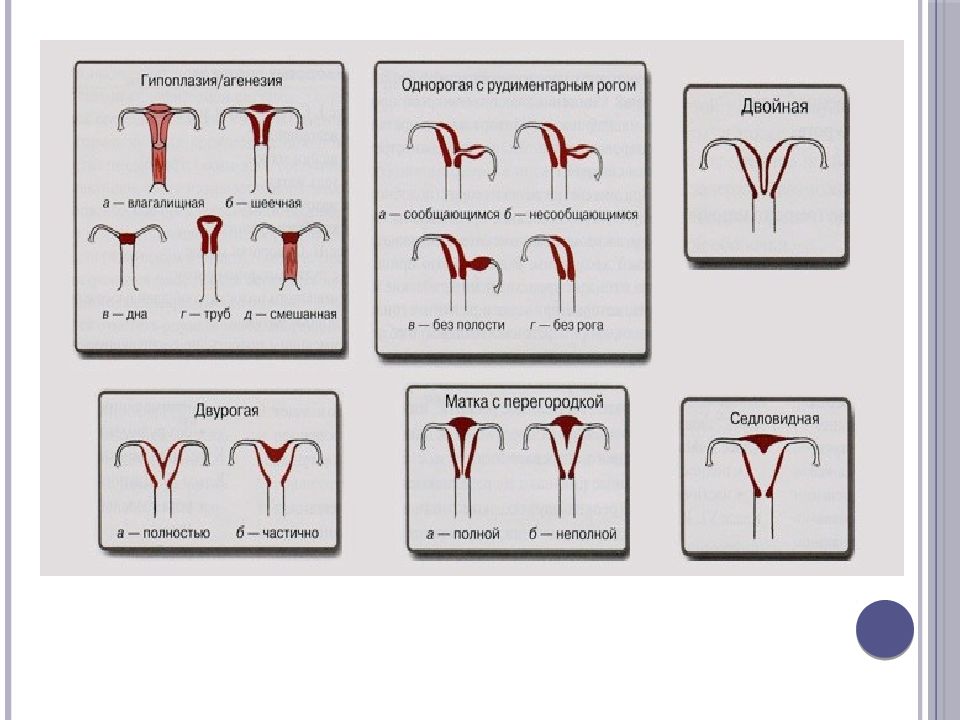

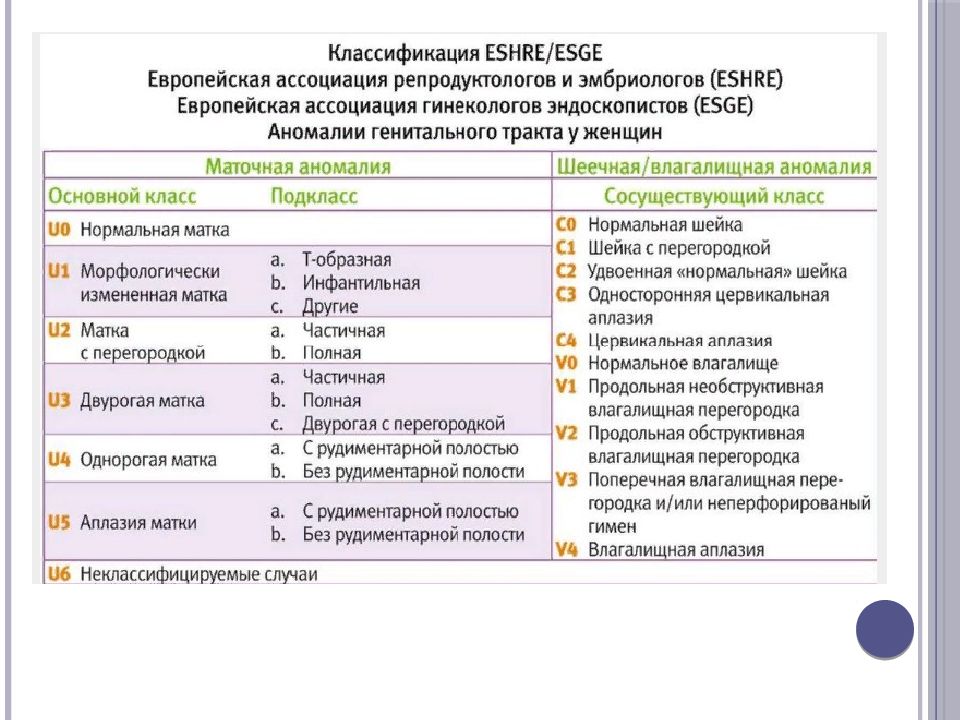

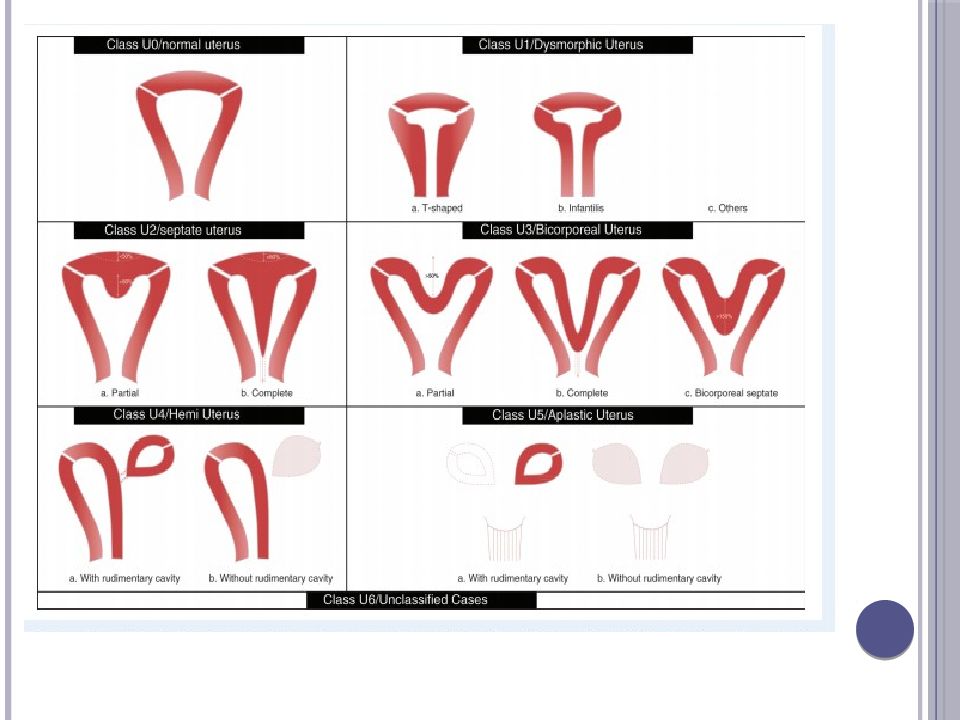

Слайд 6: Классификация пороков развития женских половых органов (Л.В. Адамян, А.З. Хашукоева )

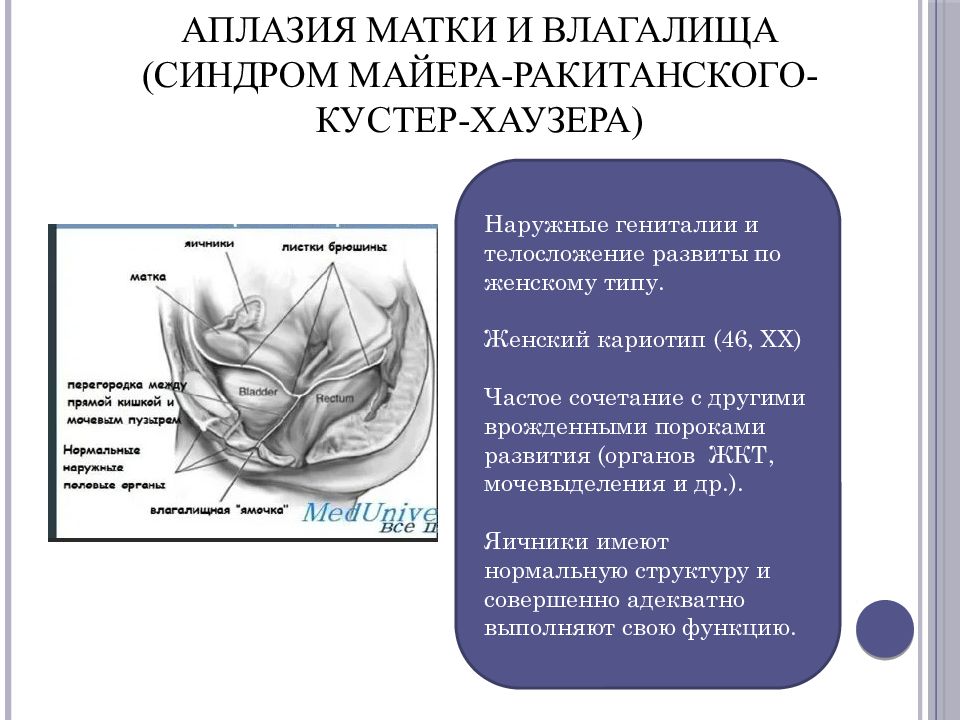

Слайд 11: АПЛАЗИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА (СИНДРОМ МАЙЕРА-РАКИТАНСКОГО-КУСТЕР-ХАУЗЕРА)

Наружные гениталии и телосложение развиты по женскому типу. Женский кариотип (46, ХХ) Частое сочетание с другими врожденными пороками развития (органов ЖКТ, мочевыделения и др.). Яичники имеют нормальную структуру и совершенно адекватно выполняют свою функцию.

Слайд 12: АПЛАЗИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Клиника: Диагностика : Жалобы определяются возрастом пациенток. Первым клиническим симптомом заболевания у пациенток 12-16 лет является отсутствие менархе (первичная аменорея). Пациентки старшего возраста в первую очередь предъявляют жалобы на невозможность половой жизни, а затем на отсутствие менструаций. Гинекологический осмотр – правильное развитие наружных половых органов, выявляется отсутствие входа во влагалище или неглубокая ямка за девственной плевой. У некоторых пациенток может быть короткое (2-4 см) влагалище. Нередко – расширение и смещение вниз наружного отверстия уретры.

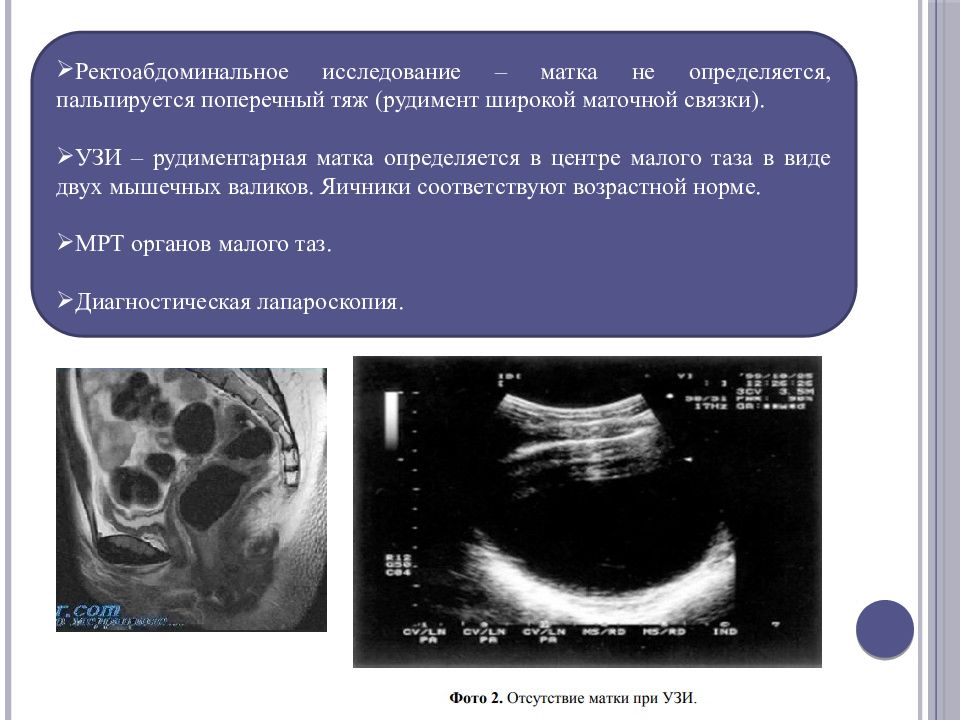

Слайд 13

Ректоабдоминальное исследование – матка не определяется, пальпируется поперечный тяж (рудимент широкой маточной связки). УЗИ – рудиментарная матка определяется в центре малого таза в виде двух мышечных валиков. Яичники соответствуют возрастной норме. МРТ органов малого таз. Диагностическая лапароскопия.

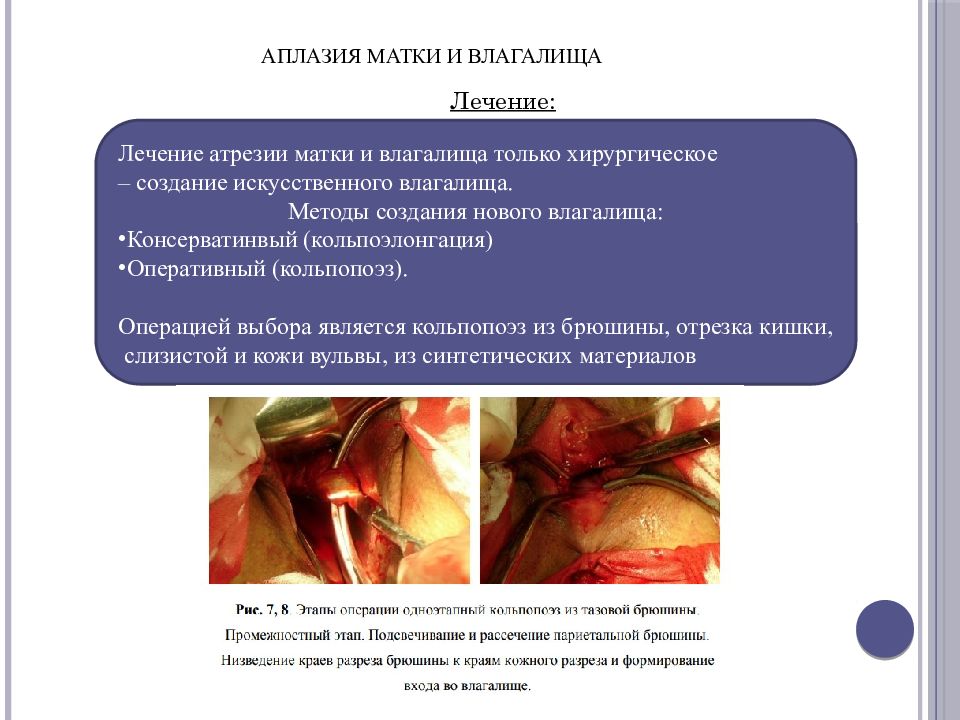

Слайд 14: АПЛАЗИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА

Лечение: Лечение атрезии матки и влагалища только хирургическое – создание искусственного влагалища. Методы создания нового влагалища: Консерватинвый ( кольпоэлонгация ) Оперативный ( кольпопоэз ). Операцией выбора является кольпопоэз из брюшины, отрезка кишки, слизистой и кожи вульвы, из синтетических материалов

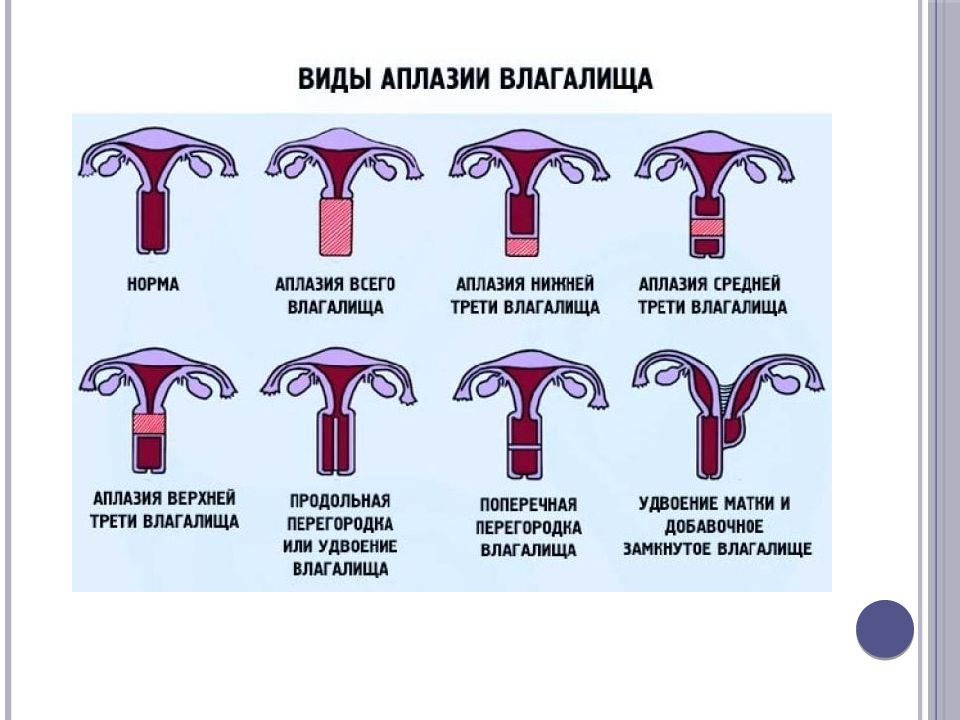

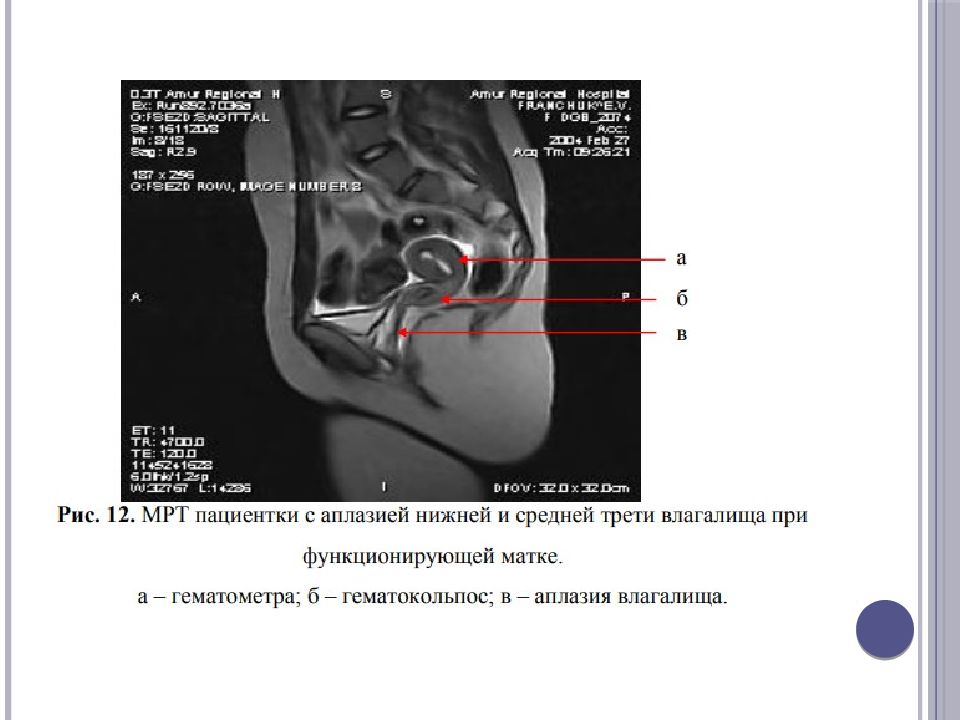

Слайд 15: АПЛАЗИЯ ЧАСТИ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ МАТКЕ

Клиника: Первые клинические симптомы появляются в пубертатном возрасте. Ожидаемые менструации отсутствуют, но каждые 3-4 недели внизу живота возникают постоянные ноющие или сильные, распирающие боли, иррадиирующие в поясничную область и нижние конечности. Возможны жалобы на учащенное и болезненное мочеиспускание, затрудненный акт дефекации и увеличение живота. Эти симптомы обусловлены формированием гематокольпоса вследствие нарушения оттока менструальной крови (ложная аменорея). При высоком уровне аплазии влагалища может формироваться гематометра и гематосальпингс. Ретроградный рефлюкс менструальной крови из маточных труб в брюшную полость приводит к возникновению эндометриоза, а также может сопровождаться выраженным болевым синдромом с картиной острого живота.

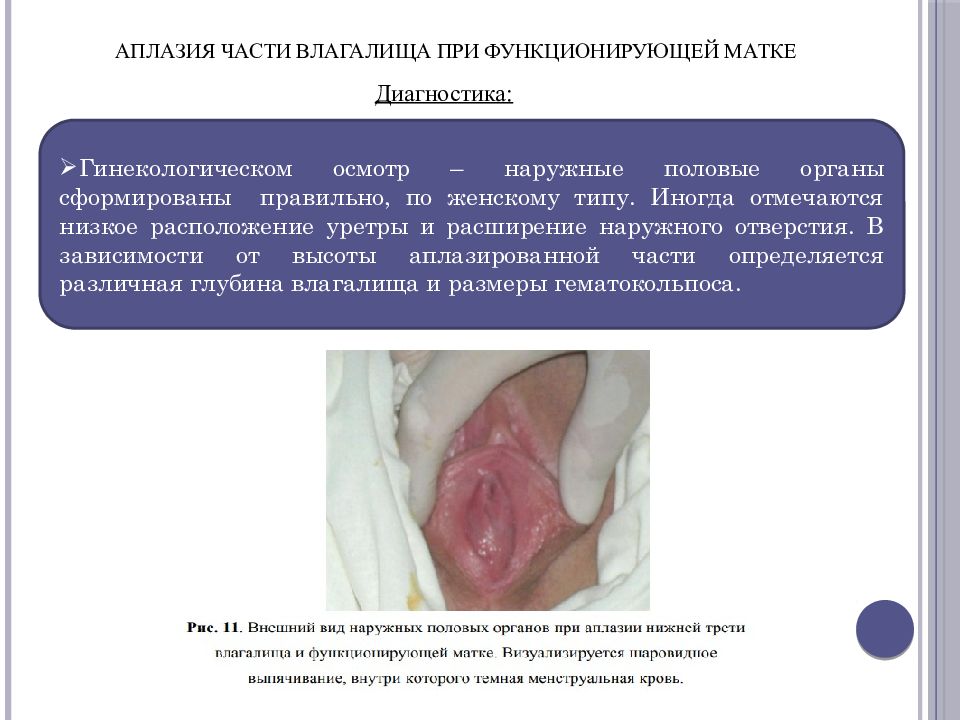

Слайд 16: АПЛАЗИЯ ЧАСТИ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ МАТКЕ

Диагностика: Гинекологическом осмотр – наружные половые органы сформированы правильно, по женскому типу. Иногда отмечаются низкое расположение уретры и расширение наружного отверстия. В зависимости от высоты аплазированной части определяется различная глубина влагалища и размеры гематокольпоса.

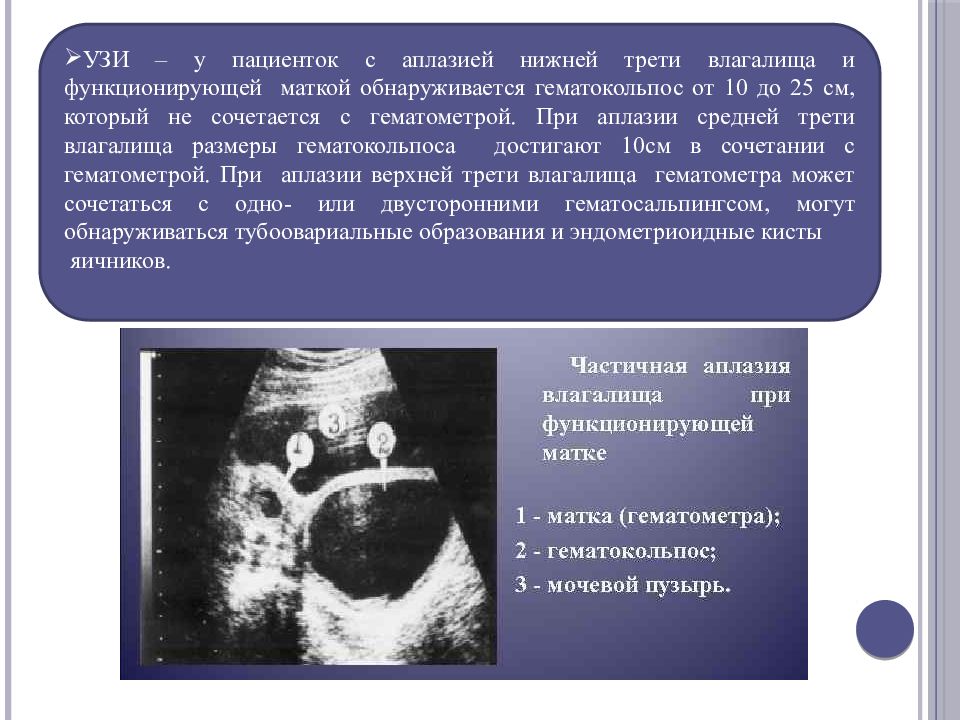

Слайд 17

УЗИ – у пациенток с аплазией нижней трети влагалища и функционирующей маткой обнаруживается гематокольпос от 10 до 25 см, который не сочетается с гематометрой. При аплазии средней трети влагалища размеры гематокольпоса достигают 10см в сочетании с гематометрой. При аплазии верхней трети влагалища гематометра может сочетаться с одно- или двусторонними гематосальпингсом, могут обнаруживаться тубоовариальные образования и эндометриоидные кисты яичников.

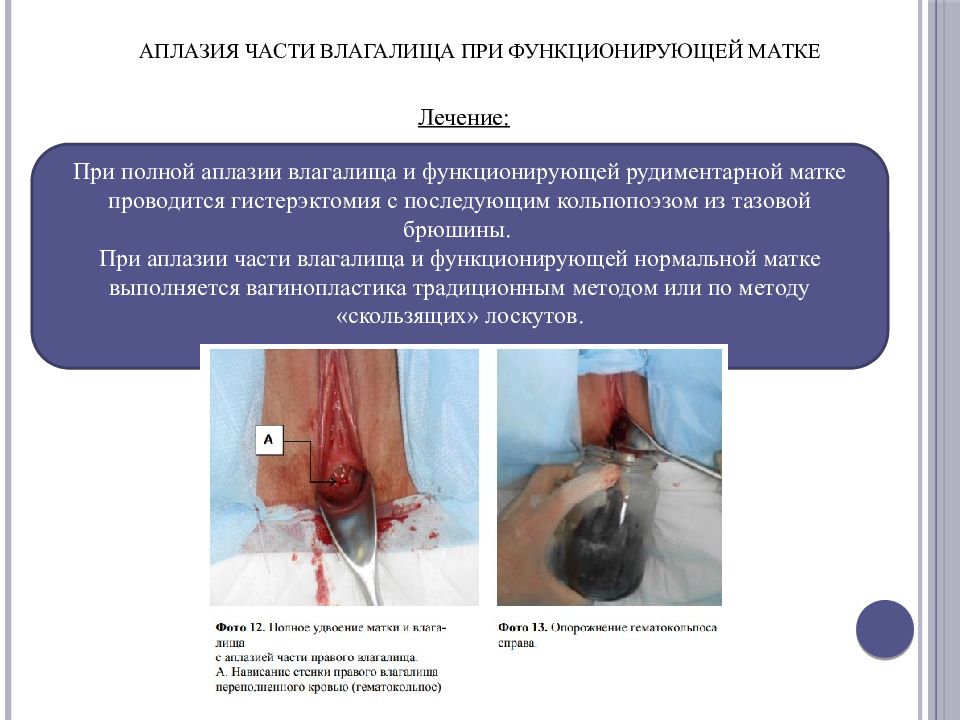

Слайд 19: АПЛАЗИЯ ЧАСТИ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ МАТКЕ

Лечение: При полной аплазии влагалища и функционирующей рудиментарной матке проводится гистерэктомия с последующим кольпопоэзом из тазовой брюшины. При аплазии части влагалища и функционирующей нормальной матке выполняется вагинопластика традиционным методом или по методу «скользящих» лоскутов.

Слайд 20: ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Клиника: У пациенток с внутриматочной перегородкой клиника появляется в репродуктивном возрасте в виде бесплодия и невынашивания беременности. Высокая частота самопроизвольных выкидышей в ранние сроки беременности объясняется имплантацией бластоцисты в неполноценный эндометрий перегородки с неадекватным кровоснабжением. Часть женщин с внутриматочной перегородкой способны к зачатию и деторождению и внутриматочная перегородка матки выявляется у них случайно при обследовании и лечении других гинекологических заболеваний

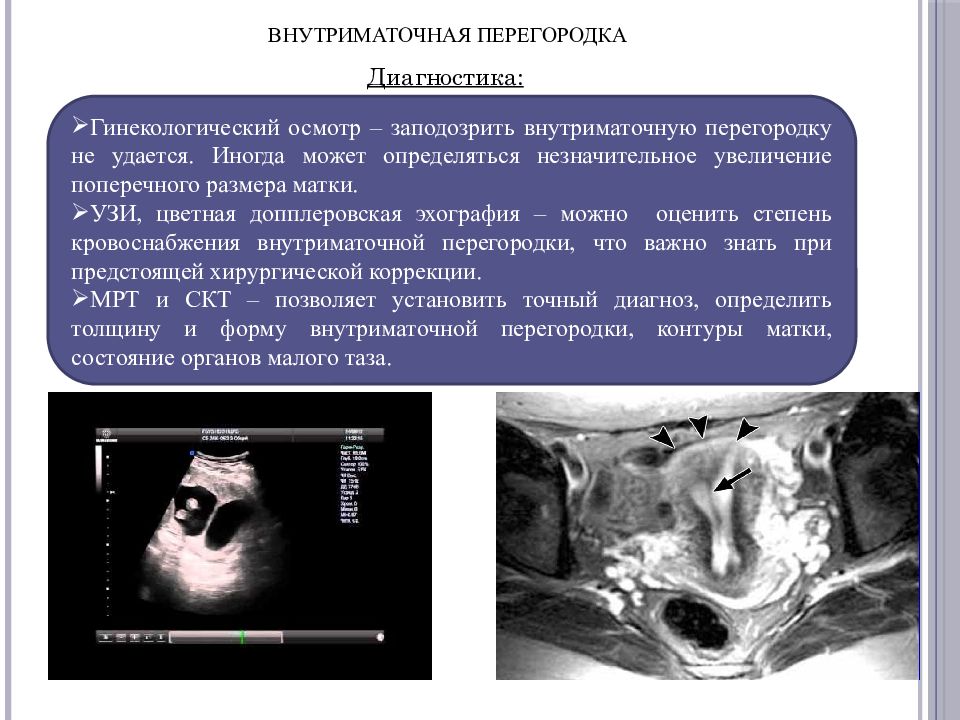

Слайд 21: ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Диагностика: Гинекологический осмотр – заподозрить внутриматочную перегородку не удается. Иногда может определяться незначительное увеличение поперечного размера матки. УЗИ, цветная допплеровская эхография – можно оценить степень кровоснабжения внутриматочной перегородки, что важно знать при предстоящей хирургической коррекции. МРТ и СКТ – позволяет установить точный диагноз, определить толщину и форму внутриматочной перегородки, контуры матки, состояние органов малого таза.

Слайд 22

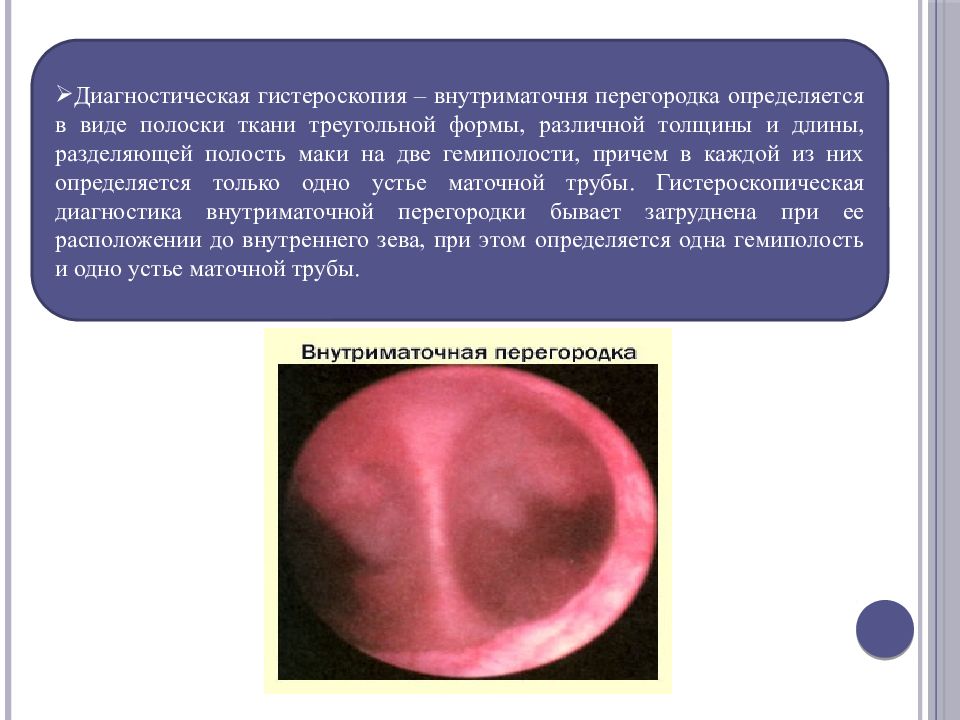

Диагностическая гистероскопия – внутриматочня перегородка определяется в виде полоски ткани треугольной формы, различной толщины и длины, разделяющей полость маки на две гемиполости, причем в каждой из них определяется только одно устье маточной трубы. Гистероскопическая диагностика внутриматочной перегородки бывает затруднена при ее расположении до внутреннего зева, при этом определяется одна гемиполость и одно устье маточной трубы.

Слайд 23: ВНУТРИМАТОЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

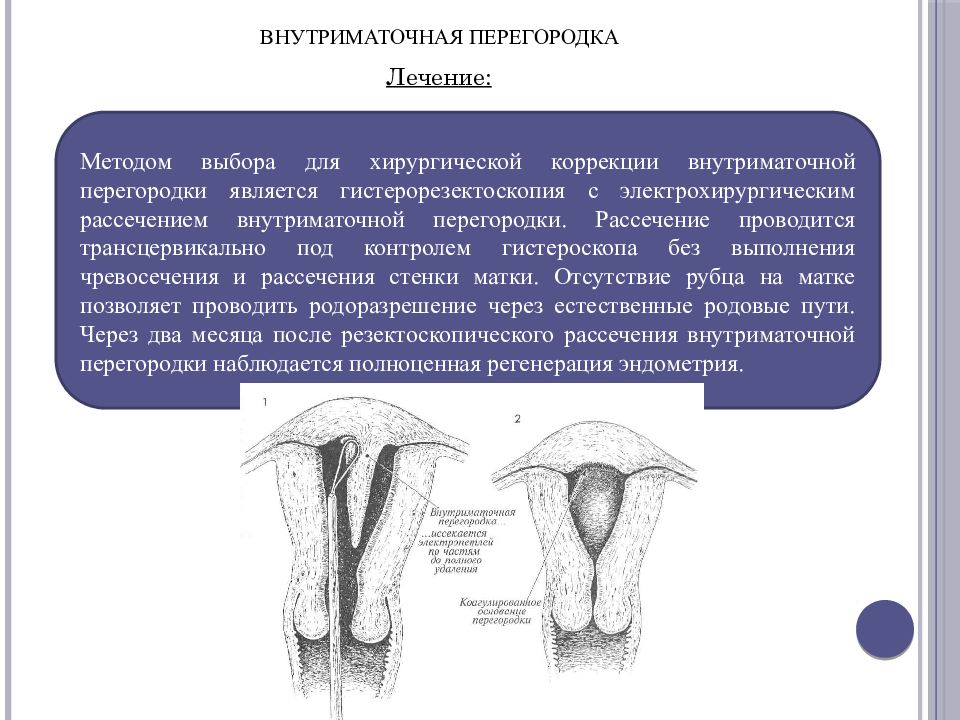

Лечение: Методом выбора для хирургической коррекции внутриматочной перегородки является гистерорезектоскопия с электрохирургическим рассечением внутриматочной перегородки. Рассечение проводится трансцервикально под контролем гистероскопа без выполнения чревосечения и рассечения стенки матки. Отсутствие рубца на матке позволяет проводить родоразрешение через естественные родовые пути. Через два месяца после резектоскопического рассечения внутриматочной перегородки наблюдается полноценная регенерация эндометрия.

Слайд 24: АТРЕЗИЯ ГИМЕНА (девственной плевы)

Атрезия гимена – это врожденное отсутствие отверстия в девственной плеве. Эту патологию можно выявить уже у новорожденной девочки. Из-за обильной продукции цервикальной слизи и накопления отслоившихся созревших поверхностных клеток эпителия влагалища влагалище растягивается ( мукокольпос ) и девственная плева выпячивается.

Слайд 25: АТРЕЗИЯ ГИМЕНА (девственной плевы)

Клиника: Жалобы на чувство тяжести в животе, учащенное мочеиспускание, запоры. Нередко у них отмечается увеличение живота за счет плотно-эластичной опухоли, исходящей из малого таза. Иногда больная поступает в стационар с жалобами на задержку мочеиспускания. Диагностика: Гинекологический осмотр – при осмотре промежности половая щель зияет, девственная плева перерастянута, выбухает. Ректоабдоминальное исследование – в проекции влагалища пальпируется вытянутой формы плотно-эластичное, неподвижное образование, при больших размерах гематокольпоса тело матки пропальпировать отдельно от него не удается.

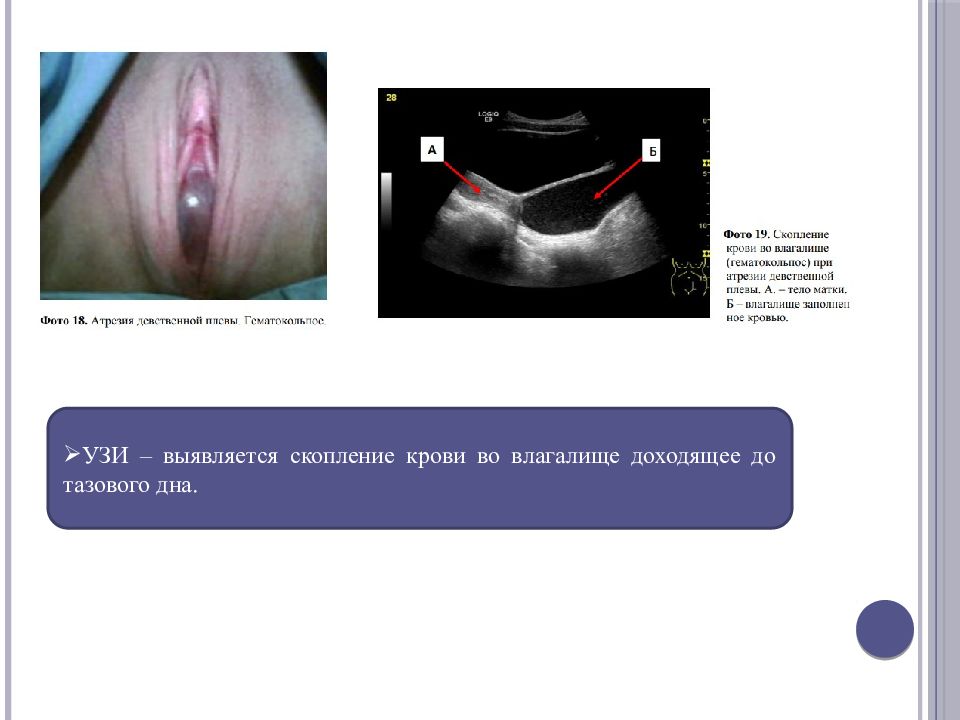

Слайд 26

УЗИ – выявляется скопление крови во влагалище доходящее до тазового дна.

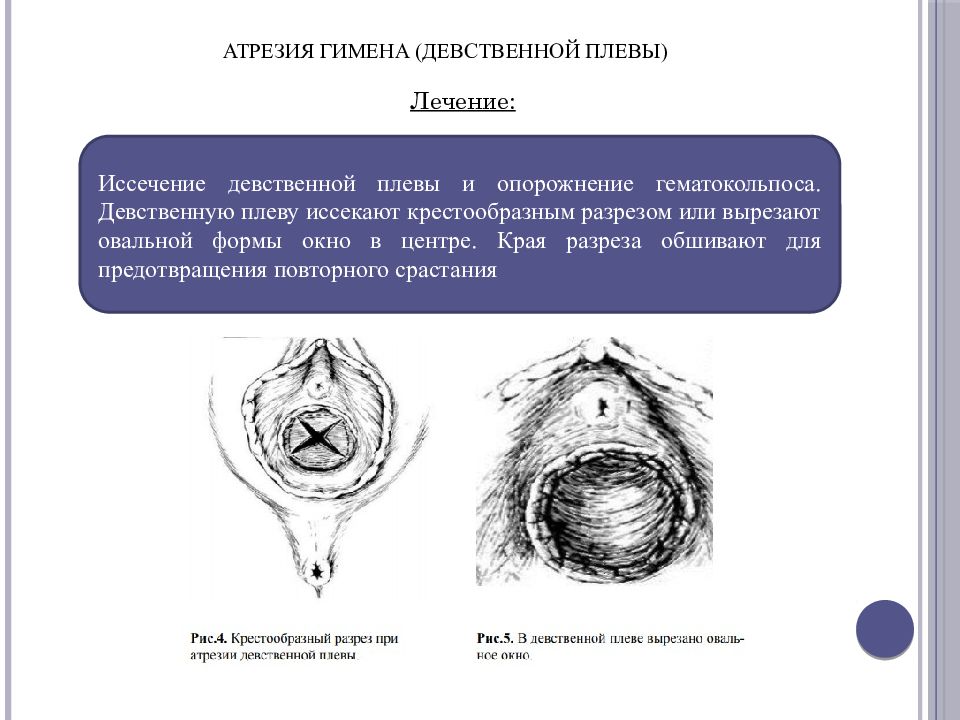

Слайд 27: АТРЕЗИЯ ГИМЕНА (девственной плевы)

Лечение: Иссечение девственной плевы и опорожнение гематокольпоса. Девственную плеву иссекают крестообразным разрезом или вырезают овальной формы окно в центре. Края разреза обшивают для предотвращения повторного срастания

Последний слайд презентации: Аномалии развития женских половых органов: Список литературы

Учебное пособие «Пороки развития женских половых органов» С.Ю. Муслимова, И.В. Сахаутдинова, Э.М. Зулкарнееева, Т.П. Кулешова. Уфа, 2015. Учебное пособие «Врожденные аномалии развития матки и влагалища» Д.С. Лысяк. Благовещенск, 2017. Гинекология: национальное руководство – 2-е издание. Г.М. Савельева. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.