Первый слайд презентации: АНТИБИОТИКИ

Слайд 2: Антибиотики

= препараты природного или синтетического происхождения, обладающие избирательной способностью подавлять или задерживать рост микроорганизмов

Природные микробные Природные растительные Природные животного происхождения Полусинтетические Синтетические

Слайд 4: Природные микробные антибиотики

Грибкового происхождения – пенициллины ( Penicillium ) и цефалоспорины ( Cephalosporium ). Актиномицетного происхождения – 80% антибиотиков ( Streptomyces), актиномицеты: стрептомицин, тетрациклин, актиномицины Бактериального происхождения ( Bacillus, Pseudomonas ): грамицидин, полимиксин, тиротрицин.

Низшие растения (лишайники) - усниновая кислота Высшие растения – фитонциды.

Слайд 6: Природные антибиотики животного происхождения

Животные теплокровные позвоночные - лизоцим, эритрин, спермин Животные холоднокровные, позвоночные -экмолин, скваламин Насекомые - иридомирмецин, педерин

Слайд 7: Классификация антибиотиков по химической структуре

I класс : -лактамы пенициллины Цефалоспорины II класс: макролиды и линкозамиды эритромицин линкомицин

Слайд 8: Классификация антибиотиков по химической структуре

III класс: аминогликозиды стрептомицин гентамицин, канамицин, IV класс: тетрациклины доксициклин

Слайд 9: Классификация антибиотиков по химической структуре

V класс: полипептиды полимиксин VI класс: полиены нистатин амфотерицин В

Слайд 10: Классификация антибиотиков по химической структуре

VII класс: рифамицины Рифампицин Дополнительная группа левомицетин гризеофульвин

Слайд 11: Классификация антибиотиков по механизму действия

Нарушающие синтез клеточной стенки ( -лактамы) Нарушающие структуру и синтез ЦПМ (полимиксин, полиены)

Слайд 12: Классификация антибиотиков по механизму действия

3. Нарушающие синтез белка – наиболее многочисленная группа ( аминогликозиды, тетрациклины, макролиды ) 4.Нарушающие структуру и синтез нуклеиновых кислот ДНК ( хинолоны ) РНК ( рифампицин )

Слайд 13: Классификация антибиотиков по спектру действия

Узкого спектра действия – действуют на отдельные виды или группы видов Широкого спектра действия – действуют на многие виды микроорганизмов

Слайд 14: Классификация антибиотиков по спектру действия

Антибактериальные - цефалоспорины, – полимиксины Антифунгальные ( противогрибковые), антимикотики Противопротозойные - метронидазол ( трихопол ) Противоопухолевые – рубомицин, актиномицин С, брунеомицин

Слайд 15: Классификация антибиотиков по типу действия

Бактерицидные (микробоцидные) – убивают бактерии (микроорганизмы) Бактериостатические (микробостатические) – угнетают рост бактерий (микроорганизмов), но не убивают их

Слайд 16: Осложнения антибиотикотерапии

Со стороны макроорганизма Токсические реакции : прямое токсическое действие ( органотропное ), феномен обострения ( Герца-Геймера ). Дисбактериоз : вторичные эндогенные инфекции, вызванные условно-патогенной микрофлорой, повышение восприимчивости к патогенным микробам. Иммунопатологические реакции : аллергические, иммунодефицит. Тератогенное действие.

Слайд 17: Осложнения антибиотикотерапии

Со стороны микроорганизма Появление атипичных форм бактерий, которые трудно идентифицировать (например – L -форм). Формирование антибиотикоустойчивости : через 1 – 3 года применения нового антибиотика появляются устойчивые бактерии, через 10 – 20 лет применения нового антибиотика формируется полная устойчивость к препарату.

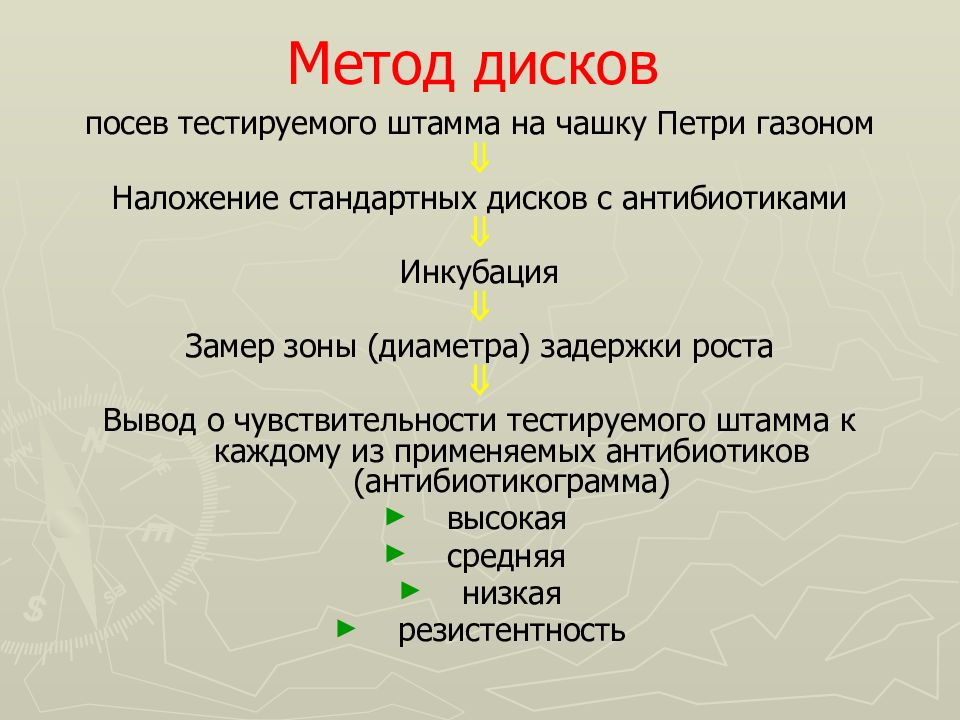

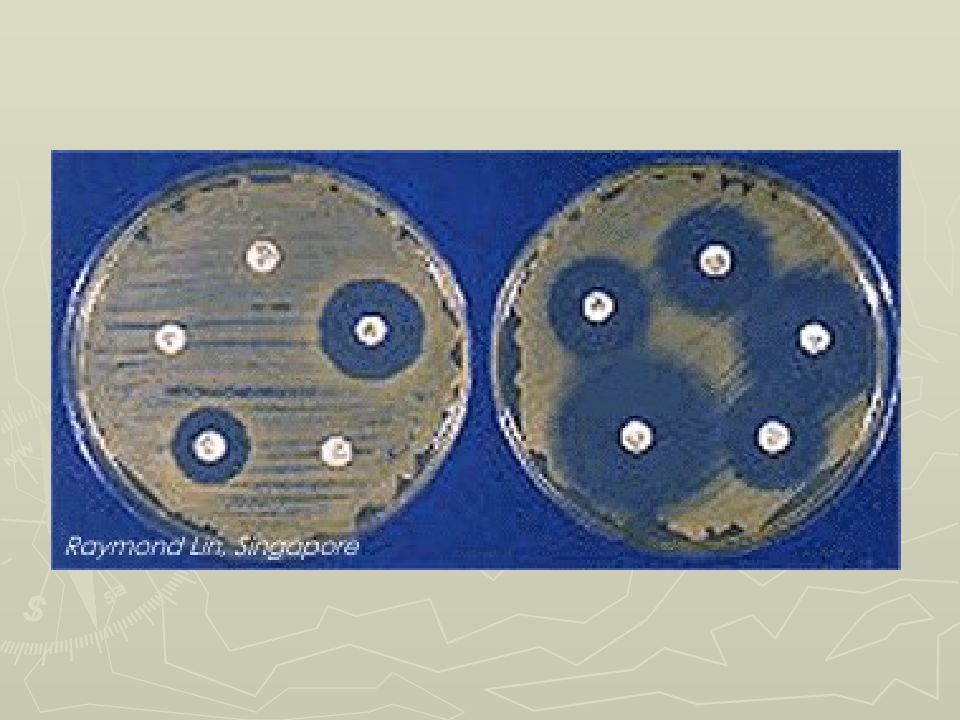

Слайд 19: Метод дисков

посев тестируемого штамма на чашку Петри газоном Наложение стандартных дисков с антибиотиками Инкубация Замер зоны (диаметра) задержки роста Вывод о чувствительности тестируемого штамма к каждому из применяемых антибиотиков (антибиотикограмма) высокая средняя низкая резистентность

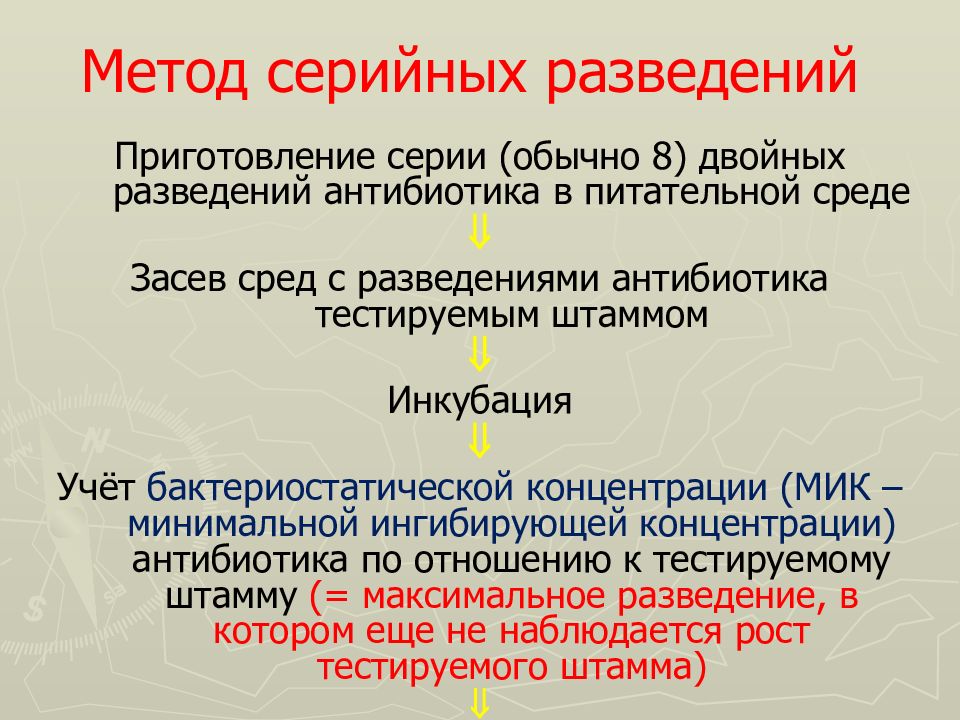

Слайд 21: Метод серийных разведений

Приготовление серии (обычно 8) двойных разведений антибиотика в питательной среде Засев сред с разведениями антибиотика тестируемым штаммом Инкубация Учёт бактериостатической концентрации ( МИК – минимальной ингибирующей концентрации ) антибиотика по отношению к тестируемому штамму (= максимальное разведение, в котором еще не наблюдается рост тестируемого штамма)

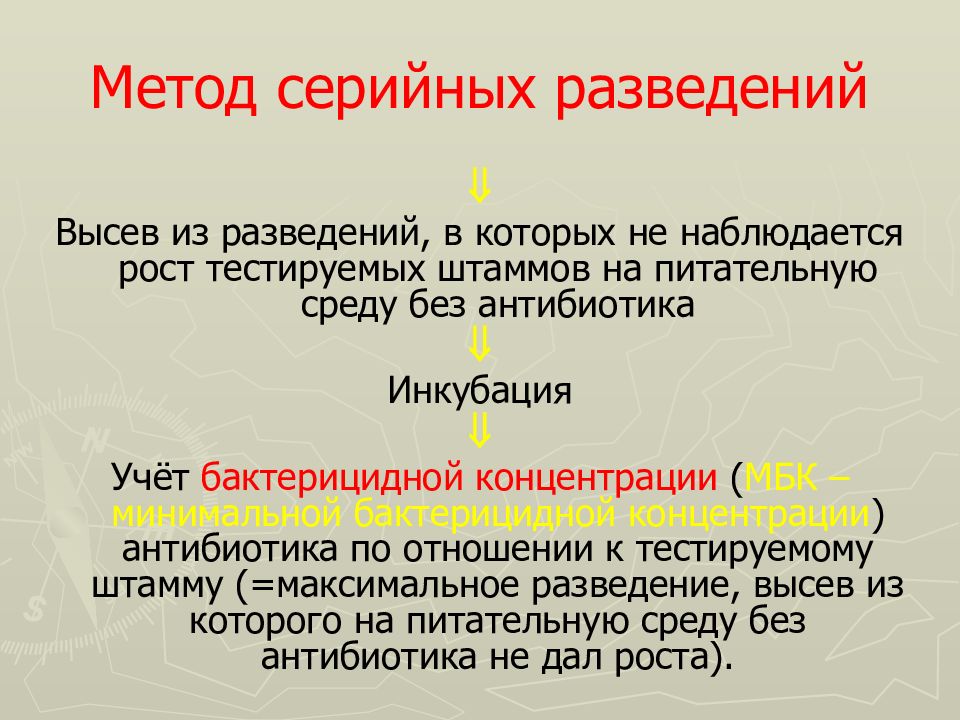

Слайд 22: Метод серийных разведений

Высев из разведений, в которых не наблюдается рост тестируемых штаммов на питательную среду без антибиотика Инкубация Учёт бактерицидной концентрации ( МБК – минимальной бактерицидной концентрации ) антибиотика по отношении к тестируемому штамму ( =максимальное разведение, высев из которого на питательную среду без антибиотика не дал роста).

Слайд 23: Химиотерапевтические препараты

– вещества, созданные путем химического синтеза, не встречаются в живой природе, но похожи на антибиотики по механизму, типу и спектру действия. Наиболее значимые препараты: * Сульфаниламиды * Аналоги изоникотиновой кислоты * Хинолоны и фторхинолоны * Имидазолы и нитроимидазолы * Нитрофураны

Слайд 24: Сульфаниламиды

основу их молекулы составляет парааминогруппа, поэтому они являются антагонистами парааминобензойной кислоты, необходимой бактериям для синтеза фолиевой кислоты (предшественника пуриновых и пиримидиновых оснований). бактериостатики, спектр действия – широкий: активны в отношении стрептококков, менингококков, гонококков, кишечной палочки, возбудителей трахомы.

Слайд 25: Сульфаниламиды

Наиболее широко применялись норсульфазол, сульфазин, сульфадимезин, сульфапиридазин, сульфамоно - и сульфадиметоксин. В урологии используют уросульфан. В последнее время роль сульфаниламидов снижается из-за появления устойчивых штаммов. Единственным препаратом этой группы, который продолжает широко использоваться, является Ко-тримоксазол ( бактрим, бисептол ).

Слайд 26: Аналоги изоникотиновой кислоты

= гидразиды ( изониазид, фтивазид, тубазид, метазид ), производные тиамида изоникотиновой кислоты ( этионамид, пропионамид ) обладают бактериостатическим действием в отношении микобактерий туберкулеза.

Слайд 27: Хинолоны

= препараты, блокирующие процессы репликации и транскрипции. Первый препарат этого класса – налидиксовая кислота – ограниченный спектр действия, быстро развивается резистентность, применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей ( производные хинолонтрикарбоновых кислот, производные хиноксалина ).

Слайд 28: Фторхинолоны

ципрофлоксацин, норфлоксацин фторированные соединения обладают бактерицидным действием, спектр - широкий, имеют разные способы введения, хорошо переносимы, высоко активны в месте введения.

Слайд 29: Имидазолы и нитроимидазолы

Имидазолы ( клотримазол ) - противогрибковые препараты, действуют на уровне цитоплазматической мембраны. Нитроимидазолы ( метранидазол, трихопол ) – ДНК-тропные препараты. Особенно активны против анаэробных бактерий и простейших ( трихомонады, лямблии, дизентерийная амеба). Тип действия – микробоцидный.

Слайд 30: Нитрофураны

фуразолидон, фурациллин ДНК-тропные препараты. Тип действия – цидный, спектр –широкий. Накапливаются в моче в высоких концентрациях. Применяются как уросептики для лечения инфекций мочевыводящих путей.

Слайд 31: Механизмы формирования лекарственной устойчивости

Под действием антибиотиков микроорганизмы изменяют свои свойства: морфологические, культуральные, антигенные и т. п. (особенно резистентность )

Слайд 32: Механизмы формирования лекарственной устойчивости

Лекарственная устойчивость бывает: Природной = отсутствие у м/о мишени, на которую направлено действие а/б, н-р, пенициллин не действует на микоплазмы, т.к. нет КС Приобретенной = преобразование мишени в результате мутационно-рекомбинационных изменений.

Слайд 33: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

А) плазмиды резистентности и транспозоны : Транспозон – 1 препарат, плазмиды (несколько траспозонов ) = несколько препаратов, Межвидовая передача и межродовая

Слайд 34: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

Б ) модификация мишени : н-р, ПСБ (пенициллинсвязывающие белки) участвуют в синтезе КС бактерий, на них действуют бета-лактамные а/б, при мутациях появляются измененные ПСБ, на которые не действуют эти а/б

Слайд 35: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

В) инактивация а/б с помощью ферментов бактерий Н-р, 80% стафилококков имеют бетта-лактамазы =пенициллиназы, Др. м/о: Амидазы – цефалоспорины, Хлорамфениколгидралазы – хлорамфеникол Некот м/о имеют ферменты, разрушающие несколько а/б = полирезистентность

Слайд 36: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

Г) Эффлюкс-активное выведение а/б из микробной клетки – осуществляется транспортными системами, которые кодируют специальные гены Н-р, синегнойная палочка, пневмококк – mefген - отвечает за вывод из клетки макролидных а/б→ концентрация а/б резко снижается и он не опасен для бактерий

Слайд 37: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

Д) нарушение проницаемости внешних структур микробной клетки Н-р, при мутации у бактерий нарушается способность образовывать белки-порины, без которых клетка теряет проницаемость и приобретает устойчивость к а/б

Слайд 38: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

Е) формирование «метаболического шунта» - м/о приобретают гены, кодирующие определенные этапы метаболического пути клетки, устойчивые к действию а/б → метаболизм идет по обходному пути и а/б не может его ингибировать

Слайд 39: Механизмы формирования приобретенной лекарственной устойчивости

одни бактерии используют один механизм, другие несколько

Слайд 40: Пути преодоления лекарственной устойчивости

1. Сократить использование а/б с профилактической целью 2. Периодически менять набор препаратов в пределах одного лечебного учреждения 3. Увеличивать лечебные дозы в допустимых пределах и вводить препарат в очаг поражения – н-р, внутриплеврально, внутрисуставно

Слайд 41: Пути преодоления лекарственной устойчивости

4. Использовать а/б с пролонгированным действием – (иммобилизация на носителях =полимерные соединения). Н-р, противоопухолевый аурантин- активен 3 час, на носителе – 7 сут

Слайд 42: Пути преодоления лекарственной устойчивости

5. Использовать а/б в сочетании с другими препаратами: ферментами или др. а/б. Н-р, клавулановая кислота – ингибирует бетта-лактамазу → амоксиклав, сульбактам, тазобактам

Слайд 43: Пути преодоления лекарственной устойчивости

6. Ограничить применение а/б в ветеринарии: не добавлять в корм с/ х животных для увеличения массы а/б, применяемые в медицине, для консервирования продуктов не использовать а/б

Слайд 44: Проблемы химиотерапии вирусных инфекций

По химическому составу и механизмам действия различают: химиопрепараты, интерфероны, индукторы эндогенных интерферонов, иммуномодуляторы.

Слайд 45: Противовирусные химиопрепараты

– синтетические лекарственные средства, механизм действия которых заключается в избирательном подавлении отдельных этапов репродукции вирусов без существенного нарушения жизнедеятельности клеток макроорганизма.

Слайд 46: Основные противовирусные химиопрепараты :

1. Аномальные нуклеозиды: азидотимидин, ацикловир, ганцикловир, видарабин, идоксуридин, рибавирин, трифлюридин, цитарабин 2.Производные адамантана : адопромин, амантадин, дейтифорин, ремантадин, тромантадин 3. Синтетические аминокислоты: амбен, аминокапроновая кислота

Слайд 47: Основные противовирусные химиопрепараты :

4. Аналоги пирофосфата : фоскарнет 5. Производные тиосемикарбазона : марборан, метисазон 6. Вирулицидные препараты: оксолин, теброфен, флюреналь 7. Прочие препараты: пандовир, хельпин, арбидол

Слайд 48: Интерфероны

Белки со сходными свойствами, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Благодаря интерферонам клетки становятся невосприимчивыми по отношению к вирусу. В зависимости от типа клеток, в которых они образуются различают α, β и γ-интерфероны

Слайд 50: Индукторы интерферона

— это вещества природного или синтетического происхождения, стимулирующие в организме человека продукцию собственного интерферона, который способствует формированию защитного барьера, препятствующего инфицированию организма вирусами и бактериями, а также регулирует состояние иммунной системы и ингибирует рост злокачественных клеток. Примеры: карбоксиметилакридон — CMA, неовир, полудан, амиксин, циклоферон, тилорон, кагоцел, йодантипирин, ридостин, алпизарин (магниферрин)

Слайд 51: Иммуномодуляторы

— природные или синтетические вещества, способные оказывать регулирующее действие на иммунную систему. По характеру их влияния на иммунную систему их подразделяют на иммуностимулирующие и иммуносупрессивные.

Слайд 52: ВАКЦИНЫ

препараты, содержащие антиген и применяемые для создания активного иммунитета.

Слайд 53: Общая классификация вакцин

Живые (аттенуированные). Убитые (инактивированные). Химические: компонентные или субклеточные (бактериальные) субъединичные или субвирионные (вирусные). Молекулярные (анатоксины). Нового поколения: синтетические, генно-инженерные

Слайд 54: Живые вакцины ( аттенуированные )

Получение: отбор стойких спонтанных или индуцированных мутантов с пониженной вирулентностью и сохраненной иммуногенностью ( вакцинный штамм ).

Слайд 55: Живые вакцины ( аттенуированные )

Общая характеристика: поствакцинальный иммунитет постинфекционному (т.к. формируется в результате вакцинального процесса – размножении в организме вакцинного штамма и воздействия его на иммунокомпетентные клетки), в большинстве случаев вводятся однократно, при иммунодефицитных состояниях – крайне опасны

Слайд 56: Живые вакцины

По способу получения вакцинных штаммов живые вакцины подразделяют на: аттенуированные, дивергентные, векторные.

Слайд 57: Живые вакцины

Аттенуированные штаммы для вакцины возникают под воздействием: необычной для микроба температуры культивирования, изменения состава питательной среды, антибиотиков, пассирования через организм животных; такими способами получены вакцины для профилактики туберкулеза, чумы, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, Ку-лихорадки.

Слайд 58: Живые вакцины

Дивергентные вакцины получены путем подбора генетически близких условно-патогенных микроорганизмов, имеющих общие антигены с патогенными микробами. Таким путем получена оспенная, сыпнотифозная, туберкулезная вакцины.

Слайд 59: Живые вакцины

Векторные вакцины получают методом генной инженерии, встраивая в геном вакцинного штамма ген чужеродного антигена. Например, вакцина против гепатита В получена в результате введения в оспенную вакцину гена, кодирующего HBs антиген вируса гепатита В.

Слайд 60: Убитые вакцины (инактивированные)

Получение : инактивация микроорганизма температурой, УФ химическими веществами в условиях, исключающих денатурацию его антигенов.

Слайд 61: Убитые вакцины (инактивированные)

Эффективность убитых вакцин ниже, чем живых. Их вводят обычно подкожно 2-3 раза с интервалом в 10 дней с последующей ревакцинацией через 1 нед-3года. Убитые вакцины применяют для профилактики брюшного тифа, коклюша, лептоспироза.

Слайд 62: ХИМИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ (компонентные или субклеточные и субъединичные или субвирионные )

ПОЛУЧЕНИЕ: выделение протективных антигенов из: бактерий ( компонентные или субклеточные вакцины) - вирусов ( субъединичные или субвирионные вакцины)

Слайд 63: Химические ( субклеточные и субвирионные )

антигены микробных клеток извлекают химическими методами, например, методом ферментативного переваривания с помощью трипсина с последующим осаждением спиртом, Выделенные антигены осаждают на адъювантах (гидроокись алюминия, фосфат кальция), которые усиливают иммунный ответ, образуют депо антигенов и стабилизируют их.

Слайд 64: химические ( субклеточные и субвирионные )

К субклеточным вакцинам относятся менингококковые и пневмококковые вакцины, приготовленные из полисахаридных антигенов капсул; к субвирионным - гриппозная на основе гемагглютитина и нейраминидазы.

Слайд 65: ХИМИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ (компонентные или субклеточные и субъединичные или субвирионные )

Общая характеристика: наиболее безопасны, эффективность зависит от конкретного препарата

Слайд 66: Молекулярные вакцины (анатоксины или токсоиды )

ПОЛУЧЕНИЕ : обработка белкового токсина 0,3% формалином при 37 о С на протяжении 30 дней; в результате белковый токсин теряет свою ядовитость, но сохраняет иммуногенность = анатоксин. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА : самые эффективные вакцины.

Слайд 67: Молекулярные вакцины (анатоксины или токсоиды )

Анатоксины применяют для профилактики дифтерии, столбняка, стафилококковой инфекции.

Слайд 68: Синтетические вакцины

получены на основе олигопептидов и олигосахаридов – это комплексные макромолекулы, состоящие из антигенной детерминанты, полученной искусственным путем, адъюванта и неприродных полимерных носителей антигена – иммунопотенциаторов. Синтетические вакцины разрабатываются для профилактики сальмонеллеза, коли-бактериоза.

Слайд 69: Генно-инженерные или рекомбинантные вакцины :

Ген, отвечающий за выработку антигена патогенного микроорганизма вносят в геном клетки дрожжей или вируса осповакцины вакцина против гепатита В

Слайд 70: Применение вакцин

Для профилактики (вакцинопрофилактика) Для лечения (вакцинотерапия)

Слайд 71: Сыворотки и иммуноглобулины

Иммунные сыворотки и получаемые из них иммуноглобулины – биологические препараты, содержащие антитела. Они предназначены для создания пассивного иммунитета и используются как средства серопрофилактики и серотерапии. Действие сывороток начинается сразу после введения, но срок действия ограничен периодом их сохранения в организме (2-4 недели).

Слайд 72: Сыворотки

В зависимости от источника получения различают : гетерологичные гомологичные сыворотки.

Слайд 73: Сыворотки

Гетерологичные сыворотки готовят путем гипериммунизации животных (лошадей, ослов, волов) анатоксином или другими антигенами микроорганизмов. По направлению действия гетерологичные сыворотки делят на: антитоксические, антибактериальные противовирусные.

Слайд 74: Сыворотки

Антитоксические сыворотки используются при лечении токсикоинфекций, так как они способны нейтрализовать действие соответствующих токсинов, например, сыворотка против экзотоксинов возбудителей дифтерии, столбняка, ботулизма, холеры.

Слайд 75: Сыворотки

Антибактериальные сыворотки способствуют фагоцитозу и лизису микробных клеток в организме, но они обладают малой эффективностью и способны вызвать тяжелые осложнения. В настоящее время применяются редко. В практике используют противосибиреязвенную, противолептоспирозную, противостафилококковую иммунные сыворотки.

Слайд 76: Сыворотки

Противовирусные сыворотки способны инактивировать вирусы. Их используют для лечения и профилактики клещевого энцефалита, бешенства, кори, гриппа, гепатитов.

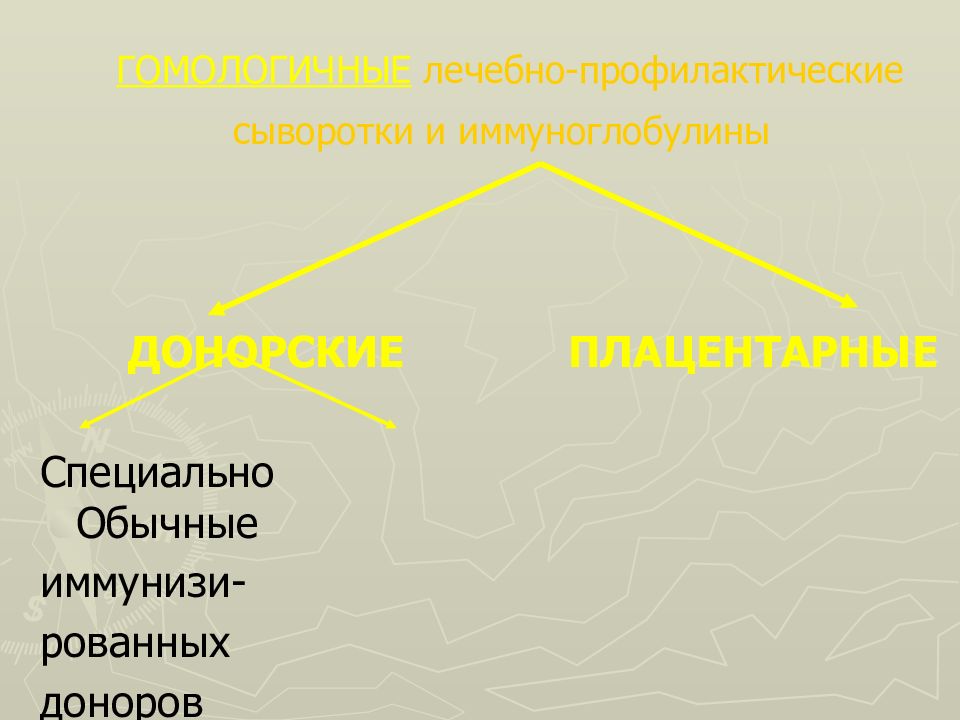

Слайд 77: ГОМОЛОГИЧНЫЕ лечебно-профилактические сыворотки и иммуноглобулины

ДОНОРСКИЕ Специально Обычные иммунизи - рованных доноров ПЛАЦЕНТАРНЫЕ

Слайд 78: Сыворотки

Гомологичные сыворотки получают из: крови доноров, перенесших инфекционное заболевание ( коревая, паротитная, оспенная ) специально иммунизированных людей -доноров ( противостолбнячная, противоботулиническая ), плацентарной или абортной крови. Гомологичные сыворотки менее иммуногенны.

Слайд 79: И ммуноглобулины

– специфические белки, полученные из сывороток путем очистки от балластных веществ. Препараты иммуноглобулинов, полученные из крови человека не иммуногенны для него, тогда как гетерологичные иммуноглобулины являются иммуногенными.

Слайд 80: И ммуноглобулины

Выпускают 2 вида иммуноглобулинов: Нормальный иммуноглобулин Специфический иммуноглобулин

Слайд 81: И ммуноглобулины

Нормальный иммуноглобулин – готовят из смеси сывороток крови разных людей. Он содержит антитела против разных возбудителей: например, кори, гриппа, полиомиелита, коклюша, дифтерии и других.