Первый слайд презентации: Асбестоз

минералы: асбест, тальк, каолин, оливин, нефелин, слюду и др., а также искусственно полученные соединения (цемент, стеклянное волокно [шлаковата] и пр.). Силикаты широко используются в различных отраслях промышленности в качестве строительных, термо-, электро- и звукоизолирующих, кислото- и щелочеупорных материалов. Силикатами называются простые и сложные соединения кремниевой кислоты с оксидами металлов. К ним относят многие встречающиеся в природе

Слайд 2

- трубы, панели, шифер) и промышленности (асбопластики, из которых делают массу технических изделий, в частности тормозные колодки), а также для обеспечения противопожарной б езопасности (асб о текстильные изделия). Асбес т - это минерал, имеющий своеобразное волокнистое строение; его называют также горным льном. Встречаются две разновидности асбеста: роговообманковый (амфибол) и змеевиковый (хризотил). Последний используется преимущественно в промышленности. В состав асбеста могут входить небольшие примеси свободного диоксида кремния. Асбест огнеупорен, прочен, является диэлектриком, благодаря чему широко используется в строительстве ( асбоцементные изделия –

Слайд 3: Свойства

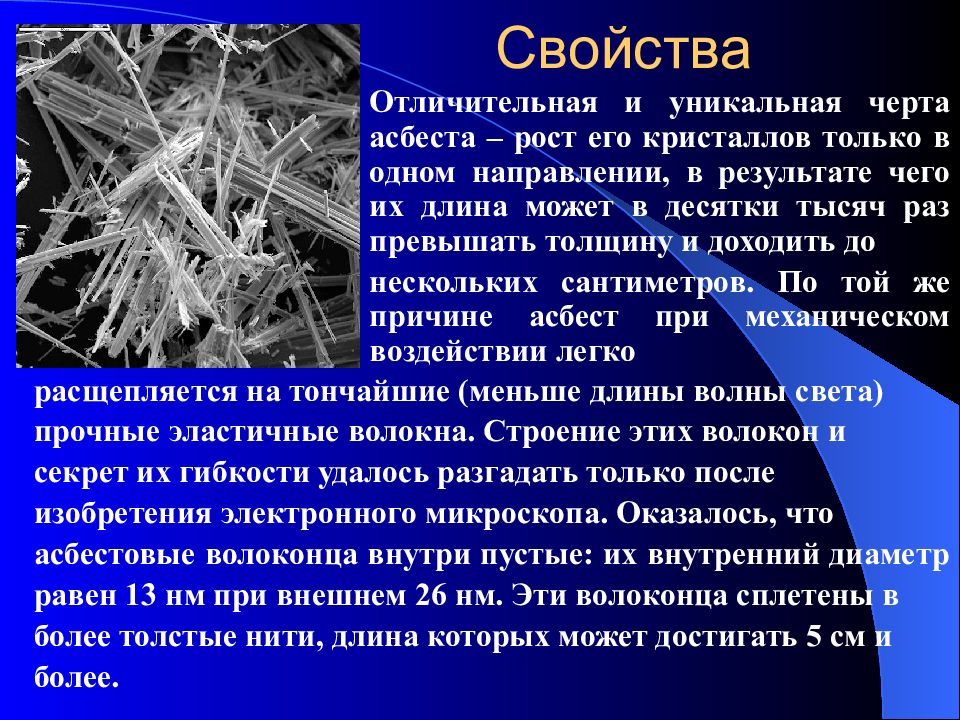

расщепляется на тончайшие (меньше длины волны света) п рочные эластичные волокна. Строение этих волокон и секрет их гибкости удалось разгадать только после изобретения электронного микроскопа. Оказалось, что асбестовые волоконца внутри пустые: и х внутренний диаметр равен 13 нм при внешнем 26 нм. Эти волоконца сплетены в более толстые нити, длина которых может достигать 5 см и более. Отличительная и уникальная черта асбеста – рост его кристаллов только в одном направлении, в результате чего их длина может в десятки тысяч раз превышать толщину и доходить до нескольких сантиметров. По той же причине асбест при механическом воздействии легко

Слайд 4: Применение

Асбест входит в состав более чем трёх тысяч изделий в самых различных областях техники. Из волокон асбеста изготовляют фильтры, брезенты, защитные костюмы (для пожарных), бумагу,картон асбоцементные строительные материалы и др. Асбестозу подвержены как рабочие, занятые добычей, обработкой и изготовлением из асбеста промышленных изделий, так и работающие с этими изделиями люди. Более того, описаны случаи асбестоза при совсем незначительном контакте - у маляров, которые работали в одном помещении с изолировщиками, и домохозяек, которые всего-навсего чистили и стирали рабочую одежду мужа. Источником бытовых контактов с асбестом чаще всего служит материал, которым обрабатывают стальные перекрытия многоэтажных зданий в целях обеспечения противопожарной безопасности.

Слайд 5

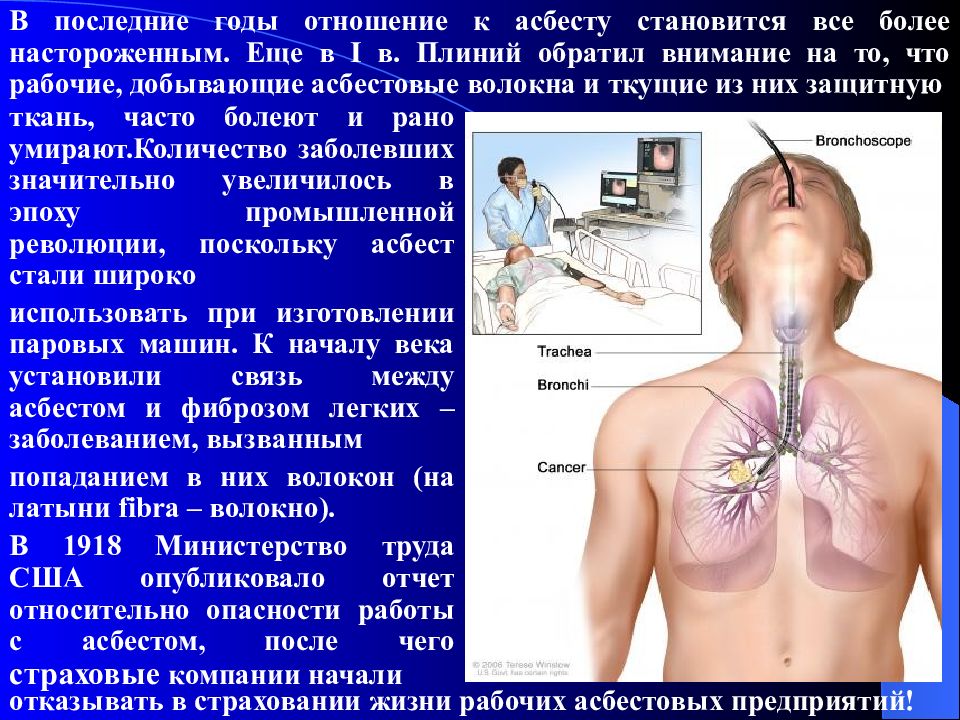

В последние годы отношение к асбесту становится все более настороженным. Еще в I в. Плиний обратил внимание на то, что рабочие, добывающие асбестовые волокна и ткущие из них защитную ткань, часто болеют и рано умирают.Количество заболевших значительно увеличилось в эпоху промышленной революции, поскольку асбест стали широко использовать при изготовлении паровых машин. К началу века установили связь между асбестом и фиброзом легких – заболеванием, вызванным попаданием в них волокон (на латыни fibra – волокно). В 1918 Министерство труда США опубликовало отчет относительно опасности работы с асбестом, после чего страховые компании начали отказывать в страховании жизни рабочих асбестовых предприятий!

Слайд 6: Патогенез

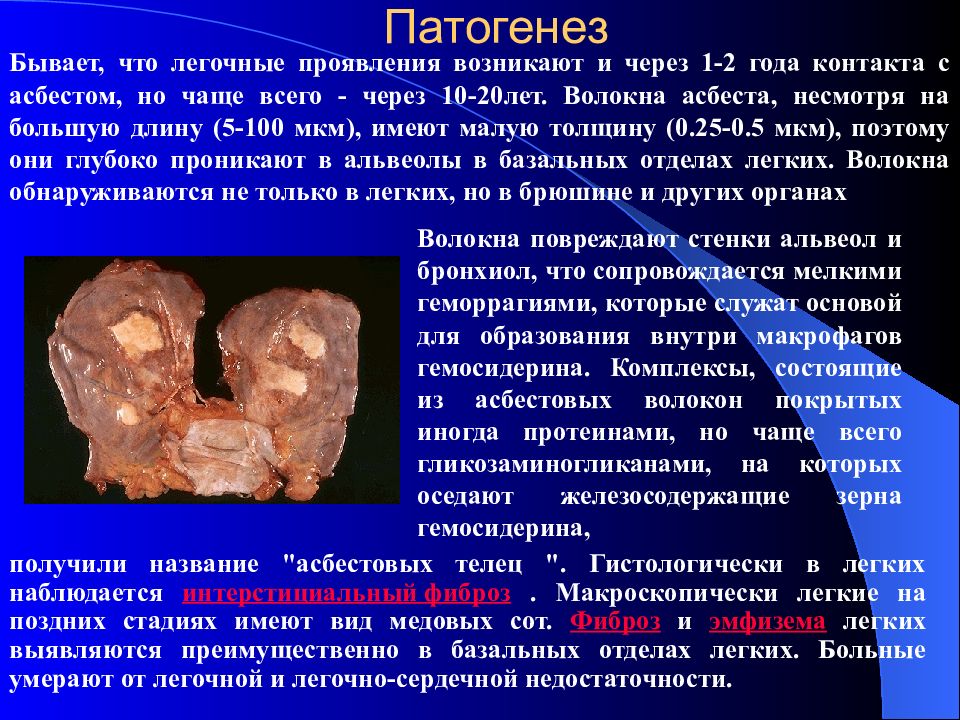

Бывает, что легочные проявления возникают и через 1-2 года контакта с асбестом, но чаще всего - через 10-20лет. Волокна асбеста, несмотря на большую длину (5-100 мкм), имеют малую толщину (0.25-0.5 мкм), поэтому они глубоко проникают в альвеолы в базальных отделах легких. Волокна обнаруживаются не только в легких, но в брюшине и других органах Волокна повреждают стенки альвеол и бронхиол, что сопровождается мелкими геморрагиями, которые служат основой для образования внутри макрофагов гемосидерина. Комплек с ы, состоящие из асбестовых волокон покрытых иногда протеинами, но чаще всего гликозаминогликанами, на которых оседают железосодержащие зерна гемосидерина, получили название "асбестовых телец ". Гистологически в легких наблюдается интерстициальный фиброз. Макроскопически легкие на поздних стадиях имеют вид медовых сот. Фиброз и эмфизема легких выявляются преимущественно в базальных отделах легких. Больные умерают от легочной и легочно-сердечной недостаточности.

Слайд 7: Клиническая картина

Клиническая картина. Отмечается симптомокомплекс хронического бронхита, эмфиземы легких и пневмофиброза, в котором ведущая роль принадлежит хроническому бронхиту и эмфиземе легких. Рано появляются одышка, возникающая при небольшом физическом напряжении и даже в покое; приступообразный кашель, вначале сухой, затем с трудно отделяющейся вязкой мокротой; боли в грудной клетке, особенно интенсивные при кашле. Заметно нарушается общее самочувствие больных: появляются резкая слабость, быстрая утомляемость, головная боль. Изменяется вид больных: они худеют, отмечается серо-землистая окраска кожных покровов с цианотичным оттенком лица и губ. Перкуторно и аускультативно в легких определяются признаки хронического бронхита и диффузной эмфиземы легких.

Слайд 8

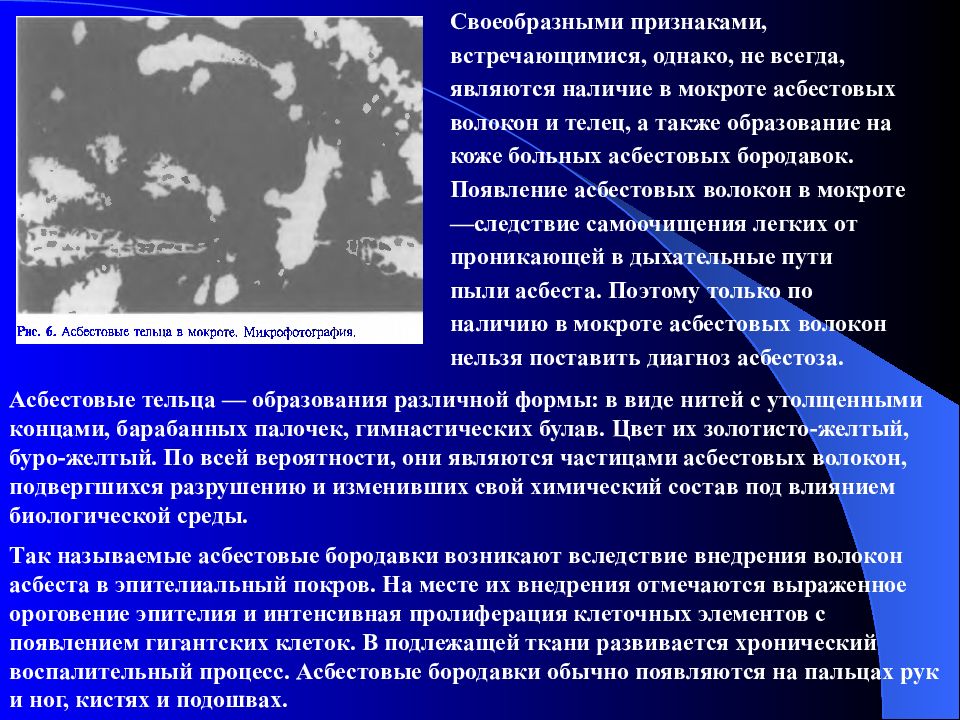

Своеобразными признаками, встречающимися, однако, не всегда, являются наличие в мокроте асбестовых волокон и телец, а также образование на коже больных асбестовых бородавок. Появление асбестовых волокон в мокроте —следствие самоочищения легких от проникающей в дыхательные пути пыли асбеста. Поэтому только по наличию в мокроте асбестовых волокон нельзя поставить диагноз асбестоза. Асбестовые тельца — образования различной формы: в виде нитей с утолщенными концами, барабанных палочек, гимнастических булав. Цвет их золотисто-желтый, буро-желтый. По всей вероятности, они являются частицами асбестовых волокон, подвергшихся разрушению и изменивших свой химический состав под влиянием биологической среды. Так называемые асбестовые бородавки возникают вследствие внедрения волокон асбеста в эпителиальный покров. На месте их внедрения отмечаются выраженное ороговение эпителия и интенсивная пролиферация клеточных элементов с появлением гигантских клеток. В подлежащей ткани развивается хронический воспалительный процесс. Асбестовые бородавки обычно появляются на пальцах рук и ног, кистях и подошвах.

Слайд 9: I стадия

постоянные сухие хрипы и шум трения плевры, главным образом над нижнебоковыми отделами грудной клетки. Появляются клинические признаки эмфиземы легких и Дыхательной недостаточности. Рентгенологические признаки асбестоза I стадии: нерезкое усиление легочного рисунка за счет перибронхиального, периваскулярного и межуточного фиброза преимущественно в прикорневых и средних поясах легких, имеющего сетчатую и мелкопетлистую структуру, небольшие изменения плевры (утолщение, базальные спайки); корни легких несколько деформированы, уплотнены. При асбестозе I стадии наблюдается выраженная одышка при обычном умеренном физическом напряжении. Чаще таких больных беспокоят кашель, боли в грудной клетке. В легких нередко прослушиваются

Слайд 10: II стадия

развивающейся эмфиземы и Плевродиафрагмальных сращений. Дыхательная недостаточность нарастает. На рентгенограммах сосудисто-бронхиальный рисунок резко усилен, имеет более грубую сетчатую структуру. Иногда Обнаруживаются При асбестозе // стадии клиническая симптоматика более выражена. Усиливается одышка, появляется кашель с отделением вязкой мокроты. В легких наряду с сухими могут прослушиваться влажные хрипы. Подвижность нижних краев легких несколько ограничена вследствие Немногочисленные мелкопятнистые тени узелкового характера. Прозрачность легочных полей повышена. Корни легких значительно уплотнены, расширены. Могут выявляться начальные признаки легочного сердца.

Слайд 11: III стадия

На рентгенограмме — выраженные явления диффузного пневмосклероза, эмфиземы. Нередко видны значительные изменения плевры и характерные признаки легочного сердца. В отличие от силикоза III стадии при асбестозе III стадии обычно не отмечается обширных пневмосклеротических полей. По сравнению с другими туберкулезом легких встречается сравнительно редко: в основном преобладают торпидно протекающие формы туберкулеза. При асбестозе III стадии больных беспокоит одышка в покое, появляется цианоз лица, губ, кистей. Грудная клетка приобретает бочкообразную форму. Нередко в легких прослушивается обильное количество сухих и влажных хрипов. Тоны сердца глухие, над легочной артерией выявляется акцент II тона. Отмечается выраженная дыхательная недостаточность. Развивается легочное сердце с признаками декомпенсации. видами пневмокониоза при асбестозе наиболее часто наблюдаются развитие бронхоэктазов и присоединение инфекции, что со временем способствует возникновению бронхоэктатической болезни, пневмонии и нагноительных процессов в легких.

Слайд 12: Диагностика

Рентгенологические изменения имеются не только у больных асбестозом. Они бывают и у здоровых людей, когда-либо контактировавших с асбестом. К таким изменениям относятся плевральные бляшки - локальные утолщения или обызвествления париетальной плевры (обычно это нижние отделы реберной плевры, диафрагмальная плевра и место перехода реберной плевры в средостенную). В отсутствие жалоб и других рентгенологических изменений поражение плевры не считается признаком асбестоза. Возможен также небольшой плевральный выпот. Жидкость представляет собой стерильный серозный (реже – геморрагический) экссудат. Иногда выпот бывает двусторонним. В дальнейшем он либо медленно нарастает,либо самостоятельно рассасывается. При асбестозе на рентгенограмме появляются очаговые тени, линейные или неправильной формы, сначала в нижней трети легочных полей, затем, по мере прогрессирования заболевания, в средней и верхней третях. При выраженном фиброзе становится нечеткой граница сердечной тени или появляются гомогенные ограниченные затемнен ия легочных полей. По мере нарастания фиброза происходит облитерация целых ацинусов и формируется сотовое легкое склассической рентгенологической картиной: очаговые тени различной форм ы и величины вперемежку с мелкими полостями (диаметром 7-10 мм). Если результаты рентгенографии грудной клетки сомнительны, проводят КТ с Высоким разрешением. Обнаружение субплевральных линейных теней длиной 5-10 см, расположенных параллельно реберной плевре, подтверждает диагноз асбестоза.

Слайд 13

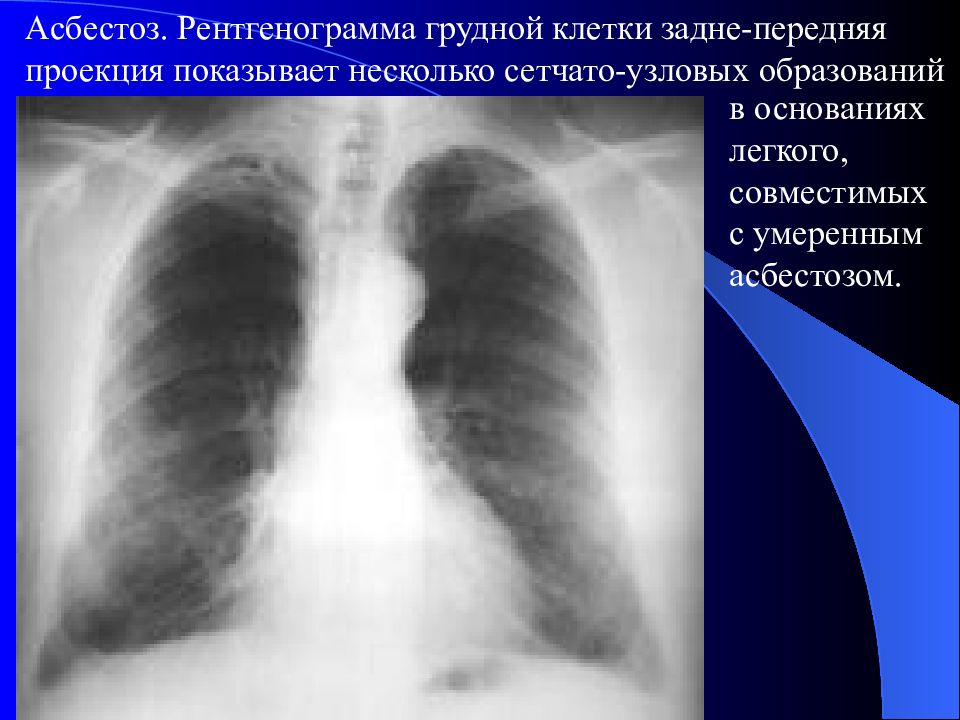

Асбестоз. Рентгенограмма груд ной клетки задне-передняя проекция показывает несколько сетчато-узловых образований в основаниях легкого, совместимых с умеренным асбестозом.

Слайд 14

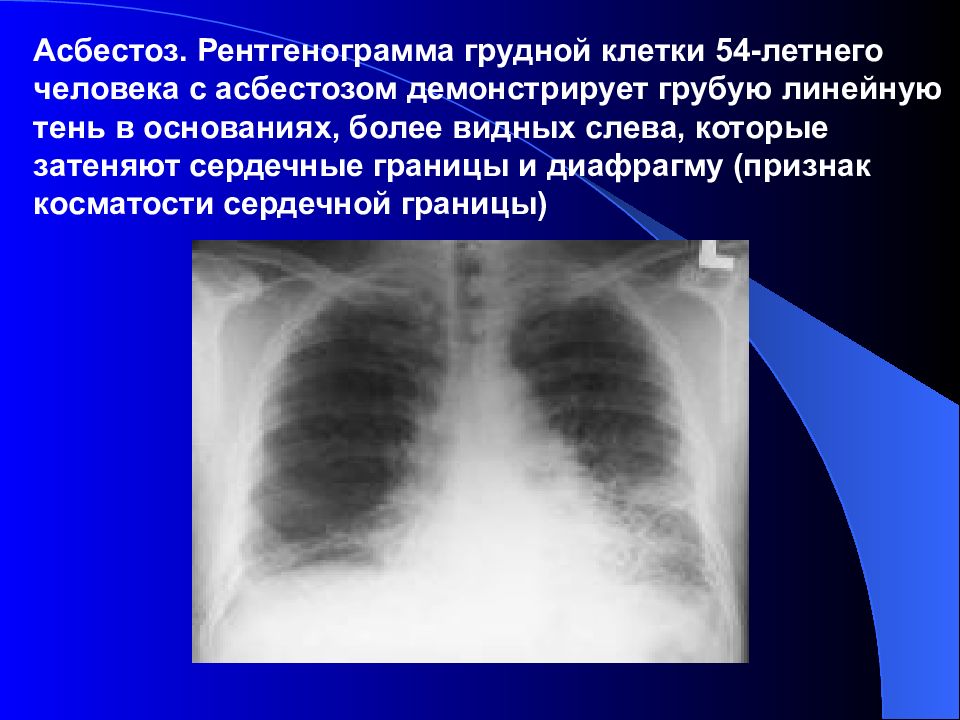

Асбестоз. Рентгенограмма груд ной клетки 54-летне го человек а с асбестозом демонстрирует грубую линейную тень в основаниях, более видных слева, которые затеняют сердечные границы и диафрагму ( признак косматости сердечной границы)

Слайд 15

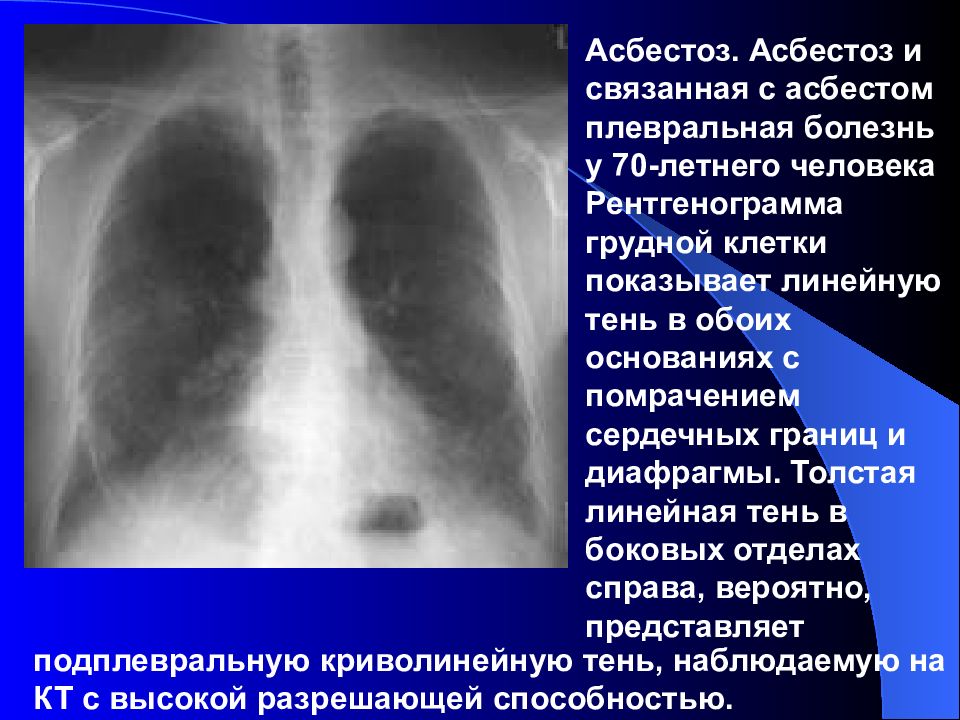

Асбестоз. Асбестоз и связанная с асбестом плевральная болезнь у 70-летне го человек а Рентгенограмма груд ной клетки показывает линейную тень в обоих основаниях с помрачением сердечных границ и диафрагмы. Толстая линейная тень в боковых отделах справа, вероятно, представляет подплевральную криволинейную тень, наблюдаемую на КТ с высокой разрешающей способностью.

Слайд 16

Асбестоз. КТ с высокой разрешающей способностью через середину зоны легкого демонстрирует тень ( полосу ) слева (стрелка).

Слайд 17

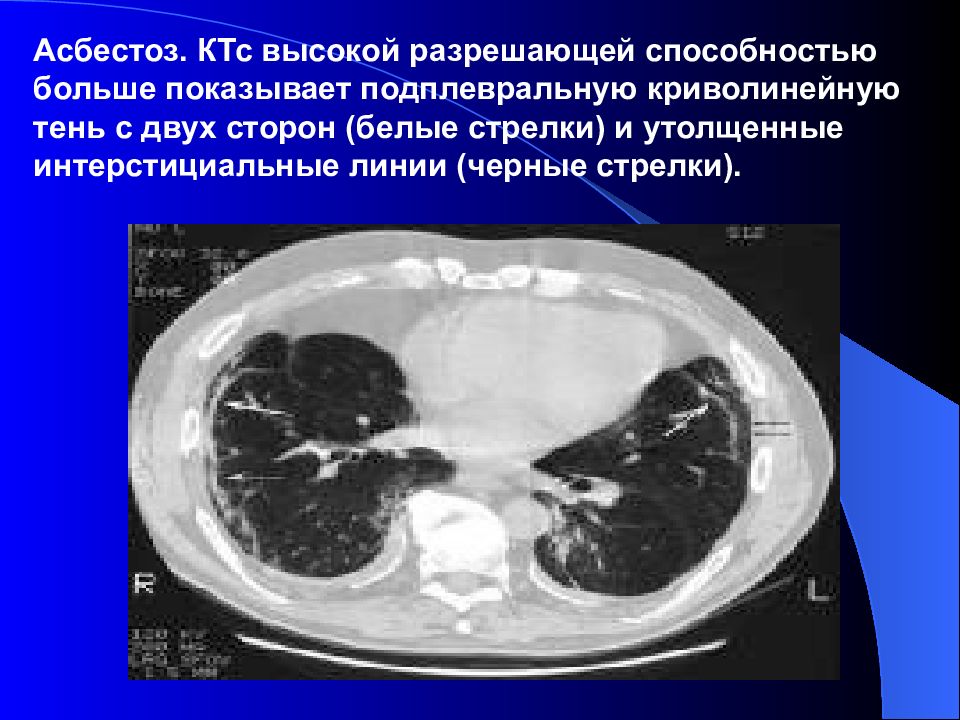

Асбестоз. КТ с высокой разрешающей способностью больше показывает подплевральную криволинейную тень с двух сторон (белые стрелки) и утолщенные интерстициальные линии (черные стрелки).

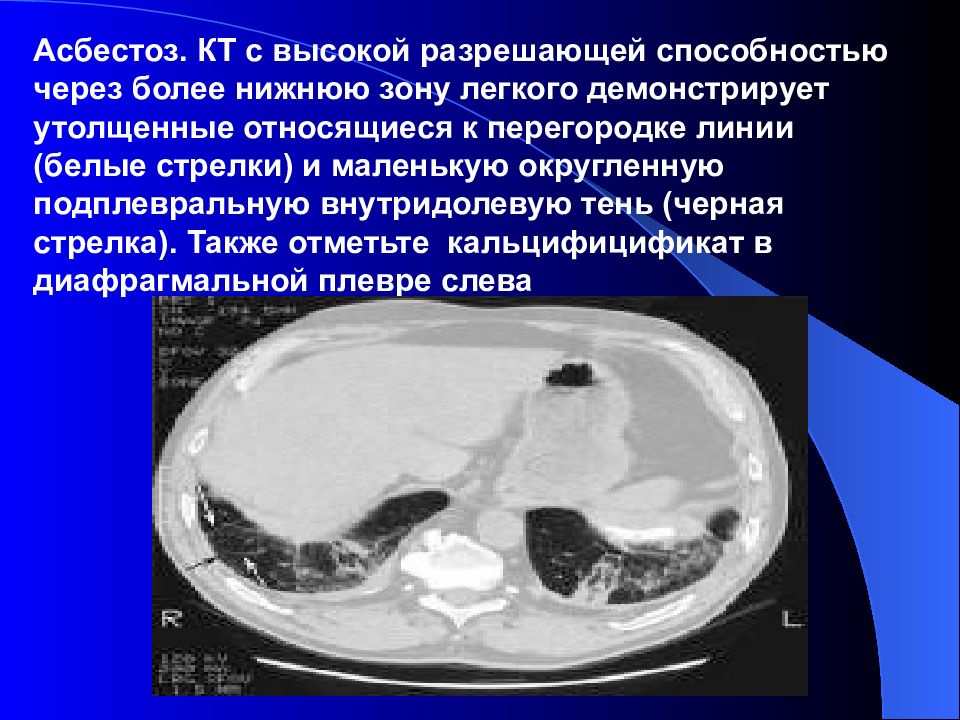

Слайд 18

Асбестоз. КТ с высокой разрешающей способностью через более ни жнюю зону легкого демонстрирует утолщенные относящиеся к перегородке линии (белые стрелки) и маленьк ую округленн ую подплевральн ую внутридолевую тень (черная стрелка). Также отметьте кальцифицификат в диафрагмальной плевре слева

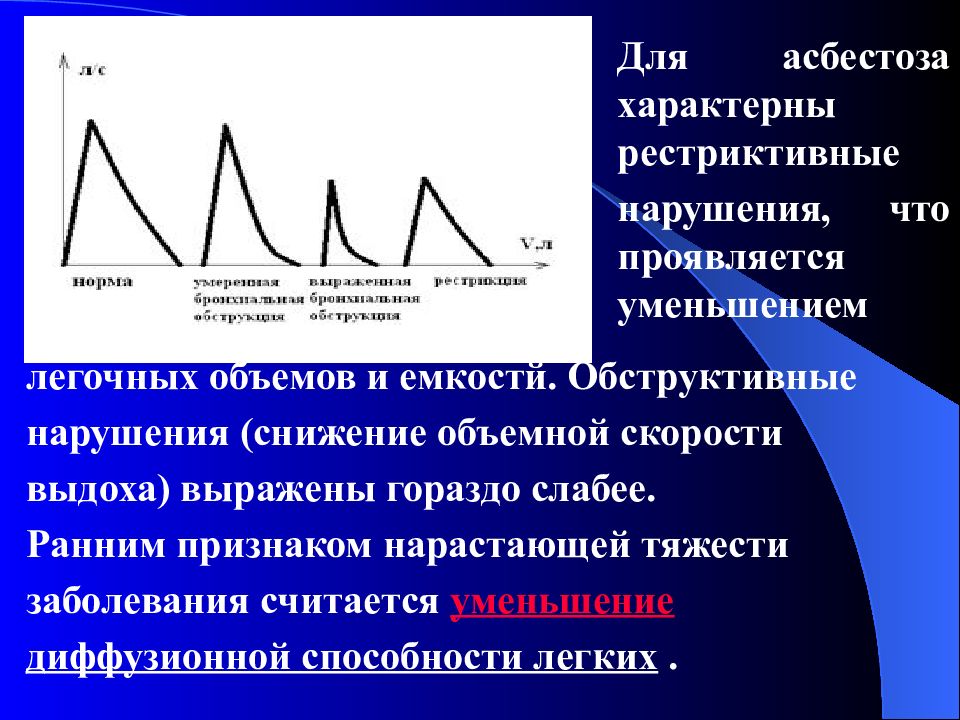

Слайд 19

легочных объемов и емкостй. Обструктивные нарушения (снижение объемной скорости выдоха) выражены гораздо слабее. Ранним признаком нарастающей тяжести заболевания считается уменьшение диффузионной способности легких. Для асбестоза характерны рестриктивные нарушения, что проявляется уменьшением

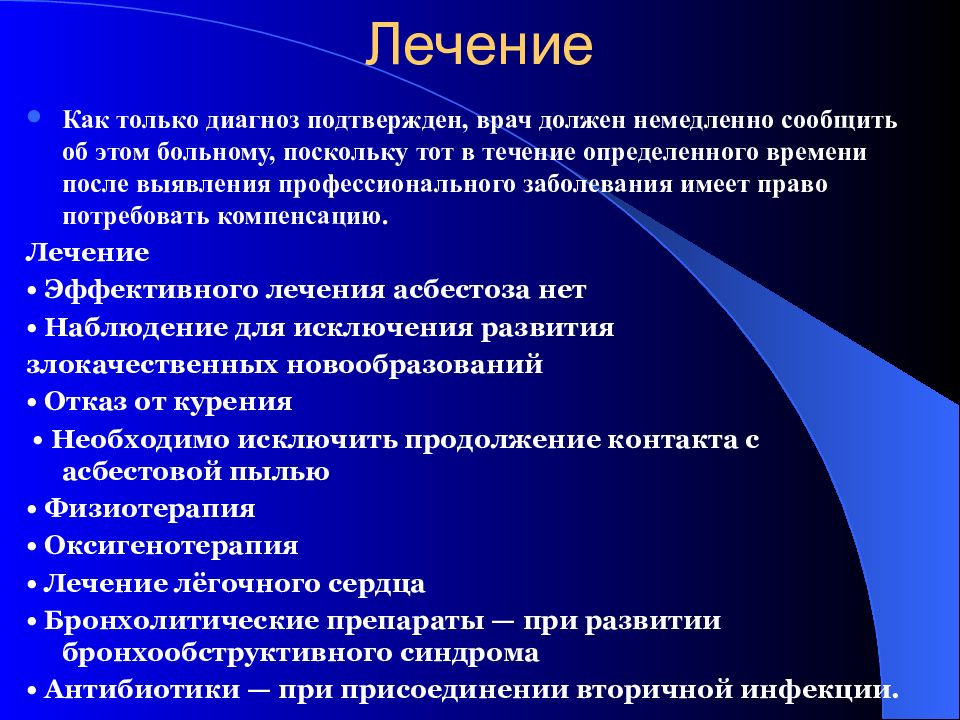

Слайд 20: Лечение

Как только диагноз подтвержден, врач должен немедленно сообщить об этом больному, поскольку тот в течение определенного времени после выявления профессионального заболевания имеет право потребовать компенсацию. Лечение • Эффективного лечения асбестоза нет • Наблюдение для исключения развития злокачественных новообразований • Отказ от курения • Необходимо исключить продолжение контакта с асбестовой пылью • Физиотерапия • Оксигенотерапия • Лечение лёгочного сердца • Бронхолитические препараты — при развитии бронхообструктивного синдрома • Антибиотики — при присоединении вторичной инфекции.

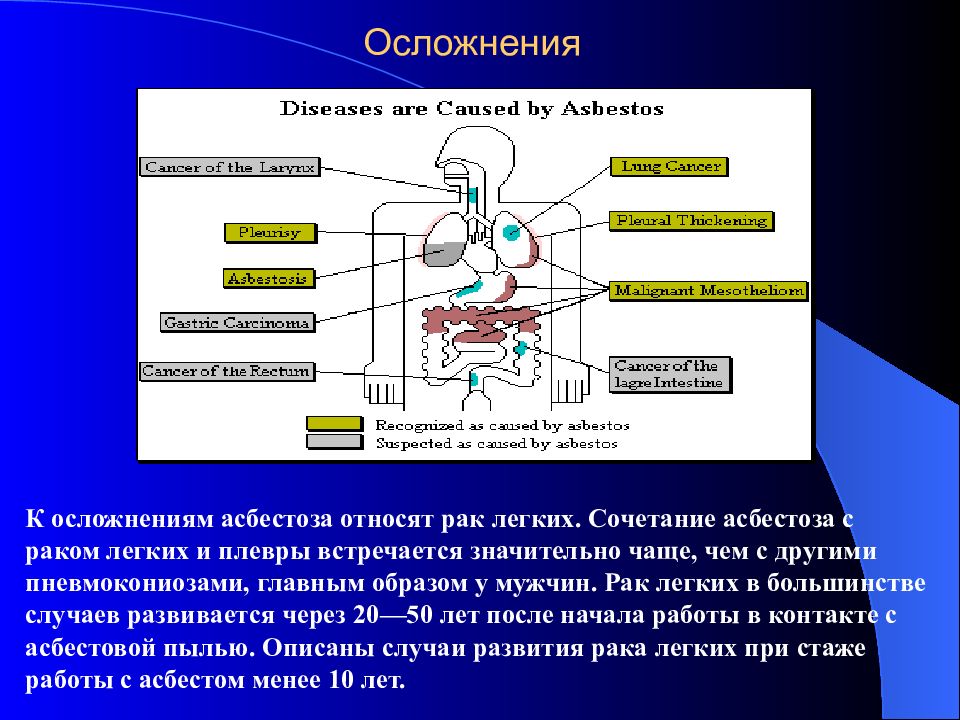

Слайд 21: Осложнения

К осложнениям асбестоза относят рак легких. Сочетание асбестоза с раком легких и плевры встречается значительно чаще, чем с другими пневмокониозами, главным образом у мужчин. Рак легких в большинстве случаев развивается через 20—50 лет после начала работы в контакте с асбестовой пылью. Описаны случаи развития рака легких при стаже работы с асбестом менее 10 лет.

Слайд 22

возникновению рака легких при асбестозе способствуют образующиеся у больных бронхоэктатические изменения. К анцерогенность асбеста зависит не от его вида, а от длины волокон. Так волокна размерами более 5 микрон не обладают канцерогенными свойствами, в то время как волокна менее 3 микрон обладают выраженным канцерогенным эффектом. Риск Опухоли обычно локализуются в нижних долях легких. Механизм развития рака легких при асбестозе еще мало изучен. Считают, что иглообразные частицы асбестовой пыли, травмируя слизистую оболочку бронхов, вызывают ее гипер- и метаплазию, в дальнейшем происходит атипическое разрастание эпителия. Существует также мнение, что возникновения рака легкого у больных асбестозом увеличивается примерно в 10 раз, а если речь идет о курильщиках, то в 90 раз. У больных асбестозом в два раза чаще выявлется рак пищевода, рак желудка,рак толстой кишки.

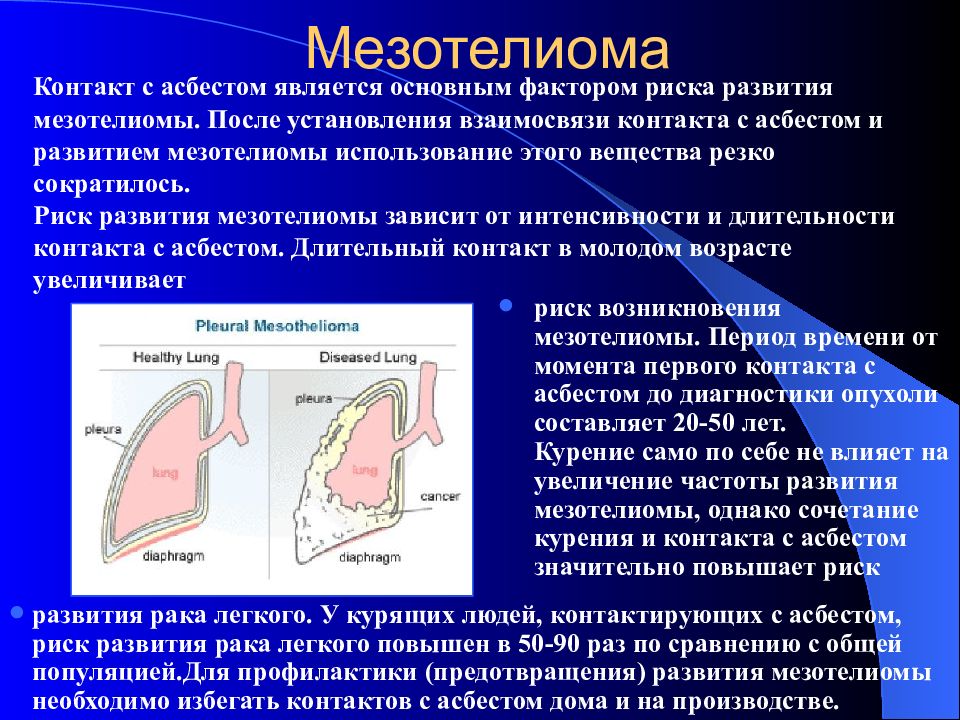

Слайд 23: Мезотелиома

риск возникновения мезотелиомы. Период времени от момента первого контакта с асбестом до диагностики опухоли составляет 20-50 лет. Курение само по себе не влияет на увеличение частоты развития мезотелиомы, однако сочетание курения и контакта с асбестом значительно повышает риск Контакт с асбестом является основным фактором риска развития мезотелиомы. После установления взаимосвязи контакта с асбестом и развитием мезотелиомы использование этого вещества резко сократилось. Риск развития мезотелиомы зависит от интенсивности и длительности контакта с асбестом. Длительный контакт в молодом возрасте увеличивает развития рака легкого. У курящих людей, контактирующих с асбестом, риск развития рака легкого повышен в 50-90 раз по сравнению с общей популяцией.Для профилактики (предотвращения) развития мезотелиомы необходимо избегать контактов с асбестом дома и на производстве.

Слайд 24

Патогенез мезотелиомы плевры изучен недостаточно, однако, установлено, что волокна асбеста имеют тропность к серозным оболочкам. Из дыхательных путей они мигрируют в плевру, где могут накапливаться в значительных количествах и служить пусковым механизмом для развития опухоли. Благодаря лимфотоку, направленному в сторону париетальной плевры, опухолевые клетки имплантируются в ней и постепенно распространяются по всей поверхности. Таким образом, в опухолевый процесс вовлекаются как висцеральный, так и париетальный листки плевры, что приводит к нарушению циркуляции лимфы, быстрому накоплению экссудата в плевральной полости. По гистологической классификации ВОЗ (1999), злокачественные мезотелиомы (mesothelioma) делятся на следующие варианты (типы): · Эпителиоидный тип, составляющий 50-70% среди всех мезотелиом и имеющий наилучший прогноз (исход), · Саркоматоидный тип (7-20%) · Смешанный тип (20-35%) Наиболее неблагоприятным является часто встречающийся саркоматоидный вариант опухоли. Выпот в плевральной полости бывает у 60-80% больных, но постепенно рост опухоли может привести полной облитерации плевральной полости.

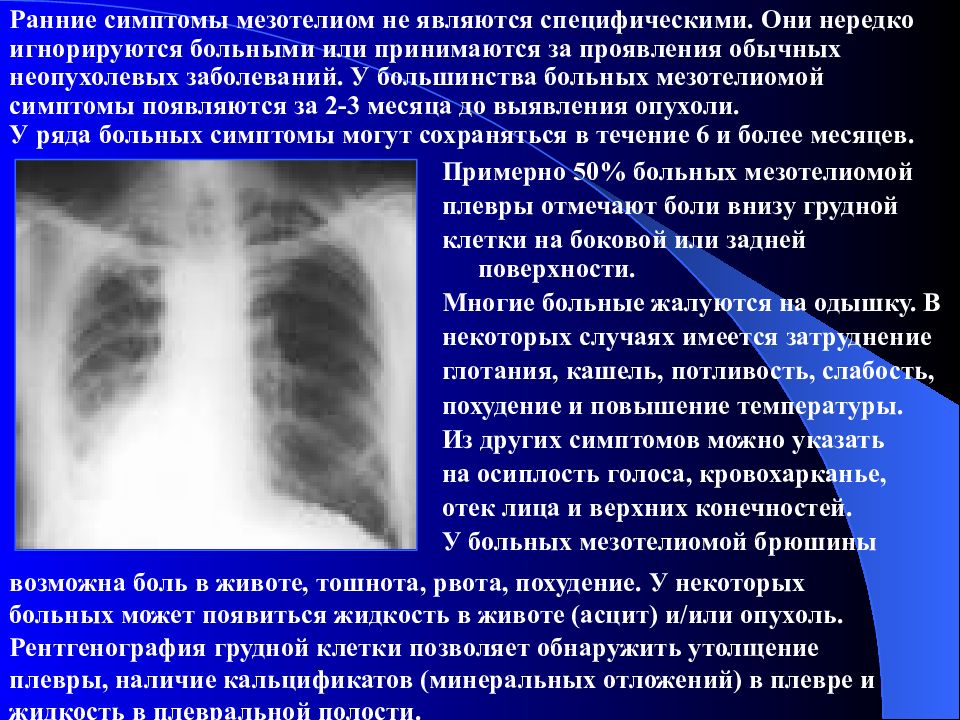

Слайд 25

Примерно 50% больных мезотелиомой плевры отмечают боли внизу грудной клетки на боковой или задней поверхности. Многие больные жалуются на одышку. В н екоторых случаях имеется затруднение глотания, кашель, потливость, слабость, похудение и повышение температуры. Из других симптомов можно указать на осиплость голоса, кровохарканье, отек лица и верхних конечностей. У больных мезотелиомой брюшины Ранние симптомы мезотелиом не являются специфическими. Они нередко игнорируются больными или принимаются за проявления обычных неопухолевых заболеваний. У большинства больных мезотелиомой симптомы появляются за 2-3 месяца до выявления опухоли. У ряда больных симптомы могут сохраняться в течение 6 и более месяцев. возможна боль в животе, тошнота, рвота, похудение. У некоторых больных может появиться жидкость в животе (асцит) и/или опухоль. Рентгенография грудной клетки позволяет обнаружить утолщение плевры, наличие кальцификатов (минеральных отложений) в плевре и жидкость в плевральной полости.

Последний слайд презентации: Асбестоз

распространение опухоли на диафрагму или легочную ткань. III стадия — одностороннее поражение плевры и распространение процесса на переднюю грудную стенку, или на жировую ткань средостения, или перикард, или лимфатические узлы на стороне мезотелиомы. IV стадия — мезотелиома вовлекает в процесс мышцы или ребра, или прорастает диафрагму, или пищевод, трахею, вилочковую железу, крупные кровеносные сосуды, или позвоночник, или переходит на другую сторону, или распространяется через кровоток на отдаленные органы. Стадии (распространенность) мезотелиомы В настоящее время различают лишь стадии мезотелиомы плевры, так как встречается значительно чаще других локализаций. Выделяют 4 стадии мезотелиомы плевры. I стадия — опухоль поражает плевру слева или справа, при этом лимфатические узлы в процесс не вовлечены. II стадия — одностороннее поражение плевры и