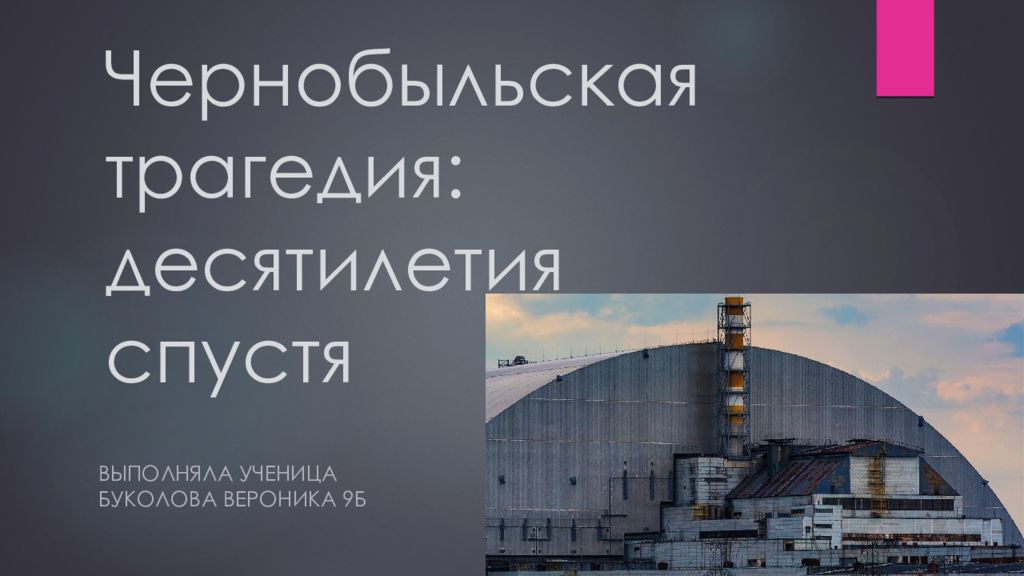

Первый слайд презентации: Авария на Чернобыльской АЭС

Мерсанова Анастасия 242 группа

Слайд 5: Первое испытание в 1982 году показало, что напряжение на беговой дорожке падало быстрее, чем планировалось. Последующие испытания, проведенные в 1983, 1984 и 1985 годах после модификации оборудования турбогенератора, также закончились неудачно по разным причинам. Испытания планировалось провести 25 апреля 1986 года на мощности 700-1000 МВт. Примерно за сутки до аварии мощность реактора была снижена примерно до 50% (1600 МВт). В соответствии с программой была отключена система аварийного охлаждения реактора. Однако дальнейшее снижение мощности было запрещено диспетчером "Киевэнерго"

Слайд 6: Запрет был снят диспетчером в 11 вечера. При длительной работе реактора на мощности 1600 МВт произошло переходное отравление ксенонами. 25 апреля был превышен пик отравления, и началась дезактивация реактора. К тому времени, когда было дано разрешение на дальнейшее сокращение мощности, маржа операционной готовности (ORR) выросла почти до первоначального значения и продолжает расти. После дальнейшего сокращения мощности дезинфекция прекратилась, и снова начался процесс отравления. В течение примерно двух часов мощность реактора была снижена до запрограммированного уровня (около 700 МВт тепловой мощности), а затем, по неизвестной причине, до 500 МВт. В 0 ч 28 мин при переходе от локального автоматического управления (ЛАК) к полному автоматическому управлению мощностью (АУЭ) оператор (СИУР) не смог поддерживать мощность реактора на целевом уровне и мощность отказала (тепловая до 30 МВт и нейтронная до нуля)

Слайд 7: Работники БЩУ решили восстановить мощность реактора и за несколько минут (сняв стержни поглотителя реактора) смогли начать рост реактора и далее стабилизировать его на уровне 160-200 МВт (тепловой). В то же время ОЗР постоянно снижался из-за продолжающегося отравления. Соответственно, ручные управляющие стержни (RC) продолжали вытягиваться. После достижения тепловой мощности в 200 МВт были включены дополнительные основные циркуляционные насосы, а количество работающих насосов доведено до восьми. Согласно экспериментальной программе, четыре из них вместе с двумя дополнительными работающими ПЭН-насосами должны были служить нагрузкой для "отстающего" турбогенератора во время эксперимента

Слайд 8: В 1:23:04 начался эксперимент. Из-за снижения частоты вращения насосов, подключенных к "беговому" генератору, и нестандартных физических характеристик реактор имел тенденцию к увеличению мощности (была введена положительная реактивность), но энергетическое поведение не вызывало беспокойства в большинстве экспериментов. Через секунду или две записывается фрагмент сообщения, напоминающий повторяющийся сигнал AЗ-5. В течение следующих нескольких секунд записывались различные сигналы, указывающие на быстрое увеличение мощности, после чего системы записи выходили из строя

Слайд 9: По словам различных свидетелей, было от одного до нескольких сильных взрывов (большинство свидетелей говорили о двух сильных взрывах), и к 1:23:47-1:23:50 реактор был полностью разрушен. Нет единого мнения относительно точной последовательности процессов, приведших к взрывам. В процессе неконтролируемого ускорения реактора, сопровождаемого повышением температур и давлений, разрушались ТВЭЛы (топливные стержни) и некоторые технологические каналы, в которых содержались ТВЭЛы. Пар из поврежденных каналов начал поступать в полость реактора, вызывая его частичное разрушение, отделение и поднятие ("выход") верхней плиты реактора, а также дальнейшее катастрофическое развитие аварии, в том числе выброс ядерных материалов в окружающую среду

Слайд 10: Что же стало причиной аварии?

Академик В. Легасов, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, осенью 1987 г. написал материал о событиях, происходивших тогда на электростанции, под названием «Мой долг — рассказать об этом». Но статья в газете «Правда» не была напечатана. Те выводы, к которым пришёл учёный, были для его современников, обычных советских людей, чем-то совершенно немыслимым. И ужаснули своей правдой. Эта работа увидела свет лишь через три недели после его смерти, в мае 1988 года. «Работники станции совершили ряд грубейших ошибок, конструктору тысячу раз говорили о погрешностях реактора, но он не хотел дополнительной работы. Но главные преступники — это не персонал и даже не конструктор, а руководители Госплана. Им же доказывали: опасно и преступно строить атомные станции без колпаков, но на это с большой колокольни плевали, потому что колпак на 30% удорожал каждую станцию», — так писал в своих заметках академик В. Легасов.

Слайд 11: Альтернативная версия

Атомная станция — режимный объект. И работа там возможна только при соблюдении строжайшей дисциплины. Как в армии. Ничего не получится, если подчинённый будет спорить и выстраивать собственные умозаключения. Поэтому от каждого сотрудника требовались профессионализм, знание своих функциональных обязанностей и чёткое их исполнение. Что должно делать в той или иной ситуации, пошагово было прописано в инструкциях. И специалисты им следовали всегда, и в ту роковую смену тоже. Но оказалось, инструкций на все случаи жизни просто нет. «Мирный» атом после взрыва от Чернобыля долетел до Ленинграда, был обнаружен в Мордовии и Чувашии. Потом разное его количество зафиксировали в Арктике, Норвегии, Швеции. Сменилось направление ветра — и радиоактивные элементы понеслись в сторону Балкан, частично выпали в передней Азии и Северной Африке, а потом повернули на запад. Перелетев океан, они добрались до Флориды, где также были обнаружены.

Слайд 12: Все силы — на ликвидацию последствий

Персонал станции был поднят по тревоге, и эти люди стали первыми, кто боролся за сохранение остальных энергоблоков. Несмотря на высокий уровень радиоактивности, они сумели изолировать станцию от аварийного четвёртого. Пожарные, военные срочной службы и мобилизованные, водители, строители, шахтёры — задачи, поставленные перед каждым из них, были подчинены единственной цели: остановить выброс радиоактивных веществ. И люди это сделали — даже в немыслимо сложных условиях, когда счётчик не умолкал или даже зашкаливал, а можно было работать всего несколько минут. Высокий уровень подготовки и дисциплины тогда, в первые дни после взрыва сработали: на ЧАЭС люди выполнили всё, что смогли. Ценой собственного здоровья и даже жизни. 33 года спустя, когда учёные уже знают о «мирном» атоме гораздо больше, некоторые действия ликвидаторов вызывают критику. Например, теперь говорят, что забрасывать взорвавшийся реактор песком и свинцом было неправильно: каждый мешок, приземляясь, поднимал в воздух клубы радиоактивной пыли; тяжёлые кули, падая с борта вертолёта, причиняли дополнительные разрушения; свинец под влиянием радиации и неимоверно высокой температуры даже не долетал до цели и испарялся, дополняя радиоактивное заражение химическим. Но тогда, 26 апреля 1886 года, когда уровень радиоактивного загрязнения вокруг четвёртого блока был запредельным, это было воспринято как единственно возможное решение. Для того чтобы прекратить горение графита в реакторе, использовались смеси с доломитом, карбидом бора, впоследствии применили латекс, каучук и другие средства для поглощения пыли. ……………………….