Первый слайд презентации: Биохимия слюны

Слайд 2

Слюна - это сложная биологическая жидкость, вырабатываемая специализированными железами. Три пары больших слюнных желез: Подчелюстные; Подъязычные; Околоушные. Большое количество мелких слюнных желез.

Слайд 3

Ротовая жидкость ─ это смешанная слюна, содержащая секреты различных слюнных желез, клетки микроорганизмов, содержание десневых карманов, десневую жидкость, продукты жизнедеятельности микрофлоры зубного налета, лейкоциты, остатки пищи и т. д.

Слайд 4

Функции смешанной слюны 1. Пищеварительная 2. Минерализующая 3. Очищающая 4. Защитная 5. Бактерицидная 6. Иммунная 7. Гормональная 8. Выделительная 9. Коммуникативная

Слайд 5

Химический состав и свойства смешанной слюны зависит от целого ряда факторов : общего состояния организма, функциональной полноценности слюнных желез, скорости секреции, характера питания, гигиенического состояния полости рта и т. п.

Слайд 6: Физико-химические свойства слюны

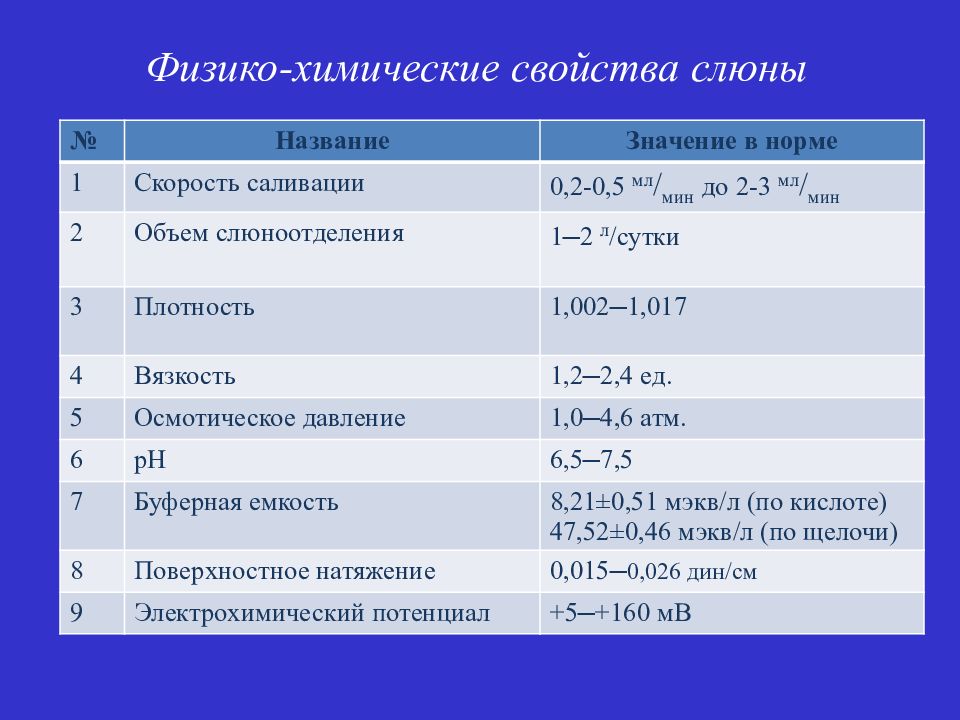

№ Название Значение в норме 1 Скорость саливации 0,2-0,5 мл / мин до 2-3 мл / мин 2 Объем слюноотделения 1 ─ 2 л /сутки 3 Плотность 1,002 ─ 1,017 4 Вязкость 1,2 ─ 2,4 ед. 5 Осмотическое давление 1,0 ─ 4,6 атм. 6 рН 6,5 ─ 7,5 7 Буферная емкость 8,21±0,51 мэкв /л (по кислоте) 47,52±0,46 мэкв /л (по щелочи) 8 Поверхностное натяжение 0,015 ─0,026 дин/см 9 Электрохимический потенциал +5 ─ +160 мВ

Слайд 7

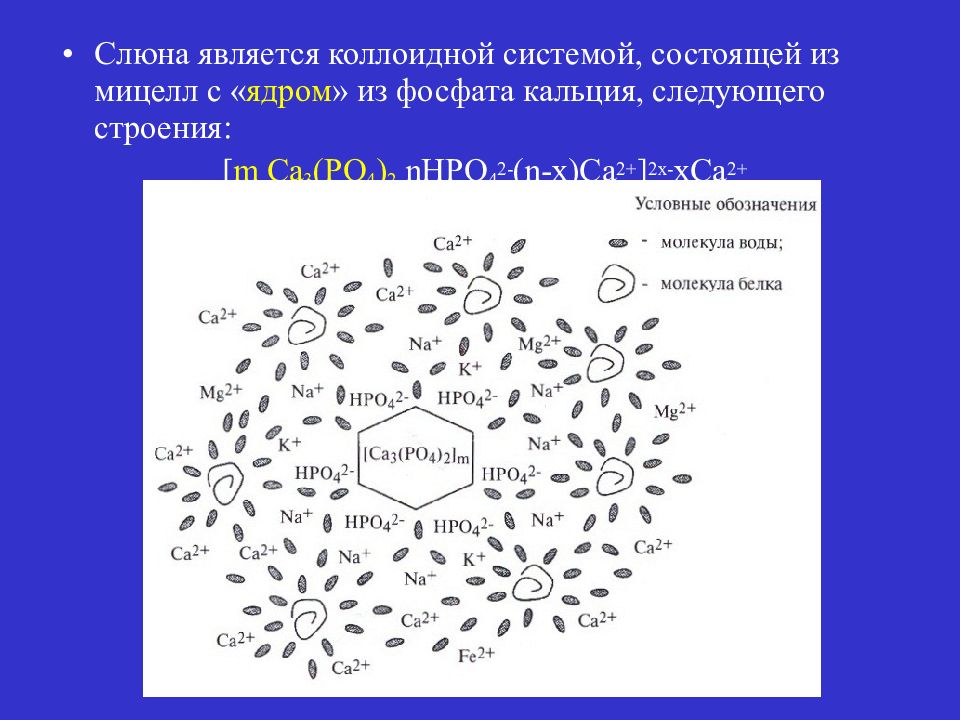

Слюна является коллоидной системой, состоящей из мицелл с « ядром » из фосфата кальция, следующего строения: [ m Ca 3 (PO 4 ) 2 nHPO 4 2- (n-x)Ca 2+ ] 2x- xCa 2+

Слайд 8

В пользу представлений о мицеллярном строении слюны свидетельствует целый ряд факторов: 1) высокая вязкость слюны при относительно низком содержании белка (0,2−0,4%) возможна только при высокой степени ее структурированности; 2) зависимость свойств слюны от ее ионного состава и кислотности среды; 3) одновременное присутствие в слюне несовместимых ионов (Са 2+ и НРО 4 2- ) возможно только при её мицеллярном строении; 4) условия, необходимые для образования ядер мицелл.

Слайд 9

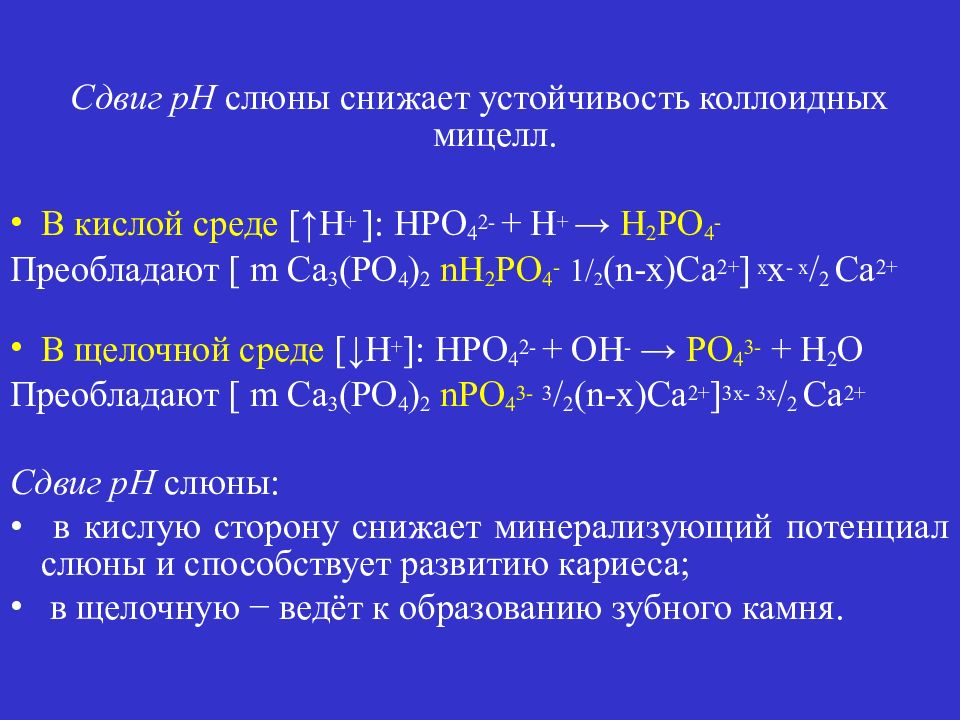

Сдвиг рН слюны снижает устойчивость коллоидных мицелл. В кислой среде [↑H + ] : НРО 4 2- + Н + → Н 2 РО 4 - Преобладают [ m Ca 3 (PO 4 ) 2 nH 2 PO 4 - 1 / 2 (n-x)Ca 2+ ] x х - x / 2 Ca 2+ В щелочной среде [↓ Н + ] : НРО 4 2- + ОН - → РО 4 3- + Н 2 О Преобладают [ m Ca 3 (PO 4 ) 2 nPO 4 3 - 3 / 2 (n-x)Ca 2+ ] 3 x - 3х / 2 Ca 2+ Сдвиг рН слюны: в кислую сторону снижает минерализующий потенциал слюны и способствует развитию кариеса; в щелочную − ведёт к образованию зубного камня.

Слайд 10

Критическим значением является рН слюны 6,0-6,2. При этом значении рН слюна из насыщенного переходит в ненасыщенное состояние, приобретая свойство деминерализующей жидкости.

Слайд 12

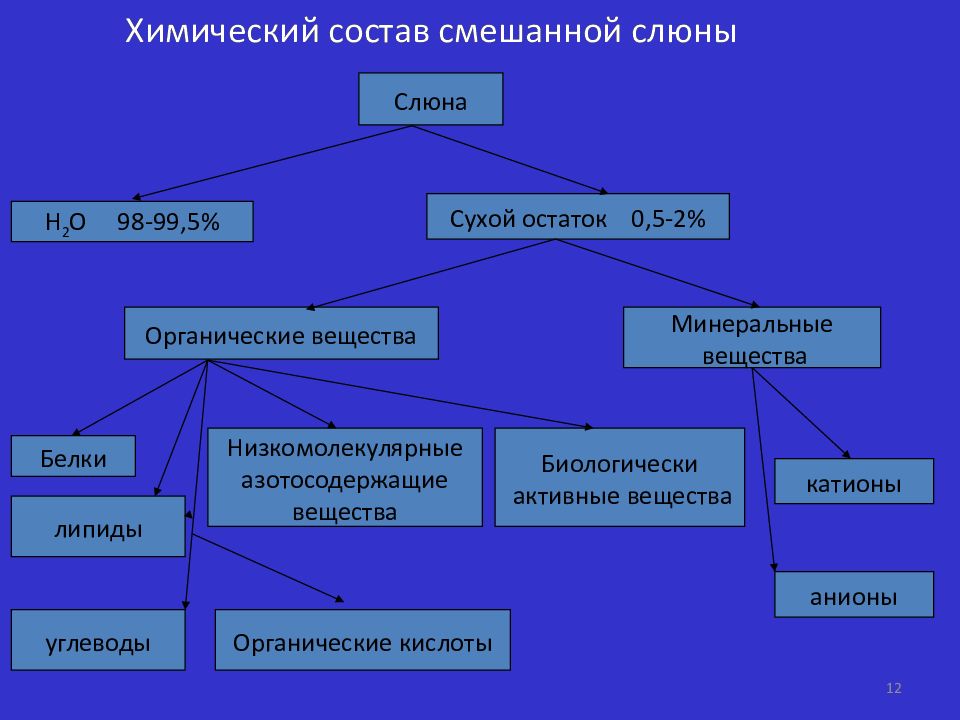

12 Химический состав смешанной слюны Слюна Н 2 О 98-99,5 % Сухой остаток 0,5-2 % Органические вещества Минеральные вещества Белки Низкомолекулярные азотосодержащие вещества Биологически активные вещества углеводы липиды Органические кислоты катионы анионы Химический состав смешанной слюны Химический состав смешанной слюны

Слайд 13

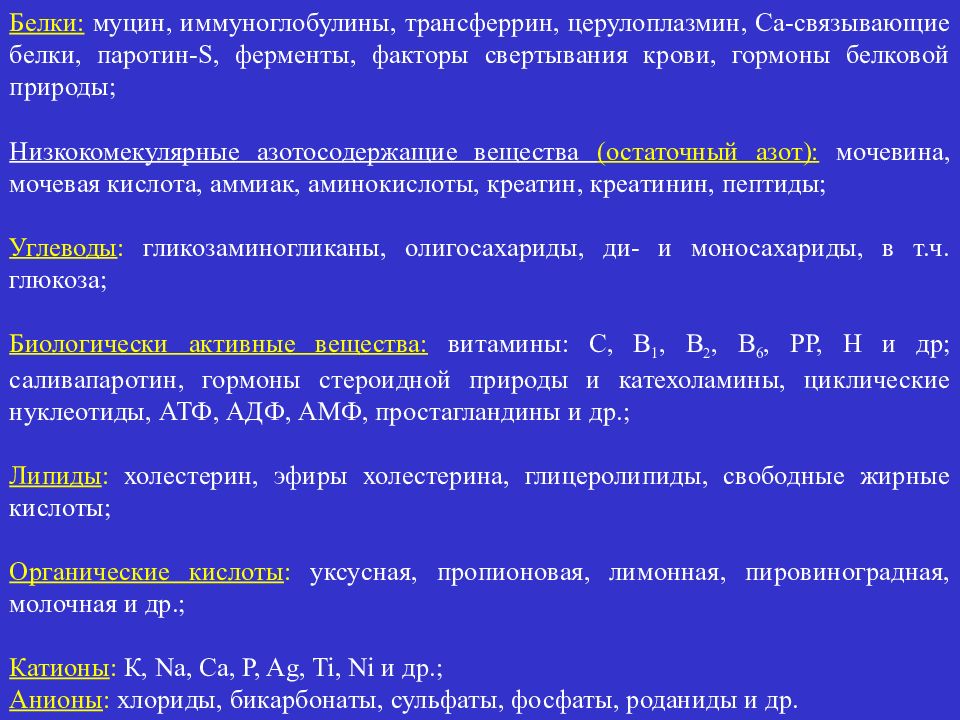

Белки: муцин, иммуноглобулины, трансферрин, церулоплазмин, Са-связывающие белки, паротин - S, ферменты, факторы свертывания крови, гормоны белковой природы; Низкокомекулярные азотосодержащие вещества (остаточный азот): мочевина, мочевая кислота, аммиак, аминокислоты, креатин, креатинин, пептиды; Углеводы : гликозаминогликаны, олигосахариды, ди - и моносахариды, в т.ч. глюкоза; Биологически активные вещества: витамины: С, В 1, В 2, В 6, РР, Н и др ; саливапаротин, гормоны стероидной природы и катехоламины, циклические нуклеотиды, АТФ, АДФ, АМФ, простагландины и др.; Липиды : холестерин, эфиры холестерина, глицеролипиды, свободные жирные кислоты; Органические кислоты : уксусная, пропионовая, лимонная, пировиноградная, молочная и др.; Катионы : К, Na, Ca, P, Ag, Ti, Ni и др.; Анионы : хлориды, бикарбонаты, сульфаты, фосфаты, роданиды и др.

Слайд 14

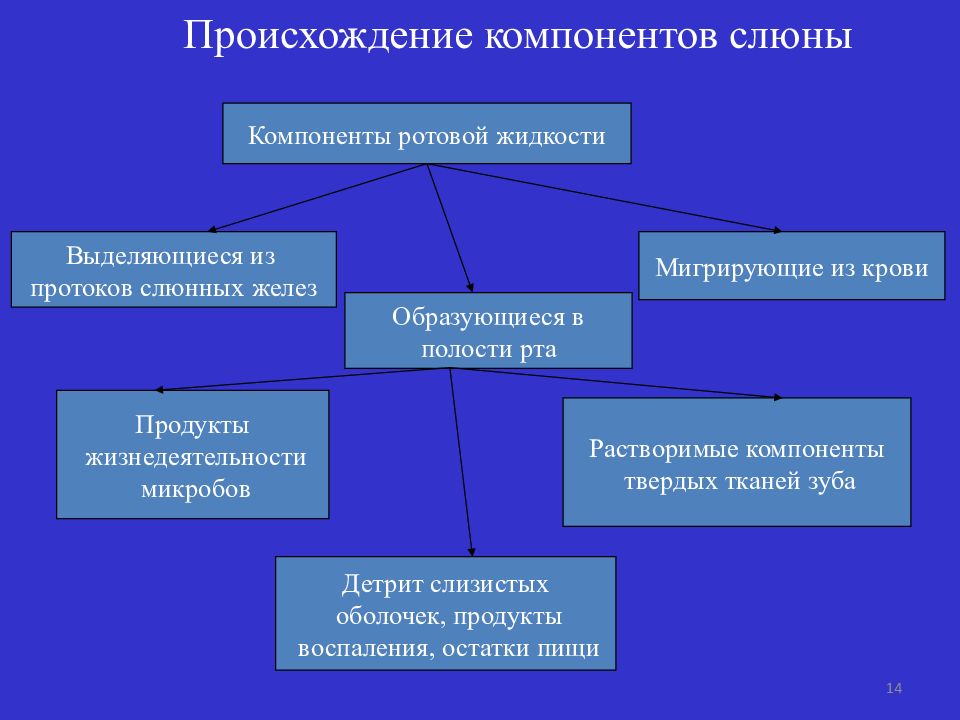

14 Происхождение компонентов слюны Компоненты ротовой жидкости Выделяющиеся из протоков слюнных желез Образующиеся в полости рта Мигрирующие из крови Продукты жизнедеятельности микробов Растворимые компоненты твердых тканей зуба Детрит слизистых оболочек, продукты воспаления, остатки пищи

Слайд 15

Ферменты Источник фермента Слюнные железы Микро-организмы Лейкоциты Оксидоредуктазы : Каталаза 0 + 0 Пероксидаза + 0 + Лактатдегидрогеназа (преобладаетЛДГ 3, ЛДГ 4 ЛГД 5) + + + Трансферазы : Гексокиназа 0 + 0 Аминотрансферазы + + 0 Гидролазы: Амилаза + 0 0 Мальтаза 0 + + Сахараза 0 + 0 Происхождение некоторых ферментов слюны

Слайд 16

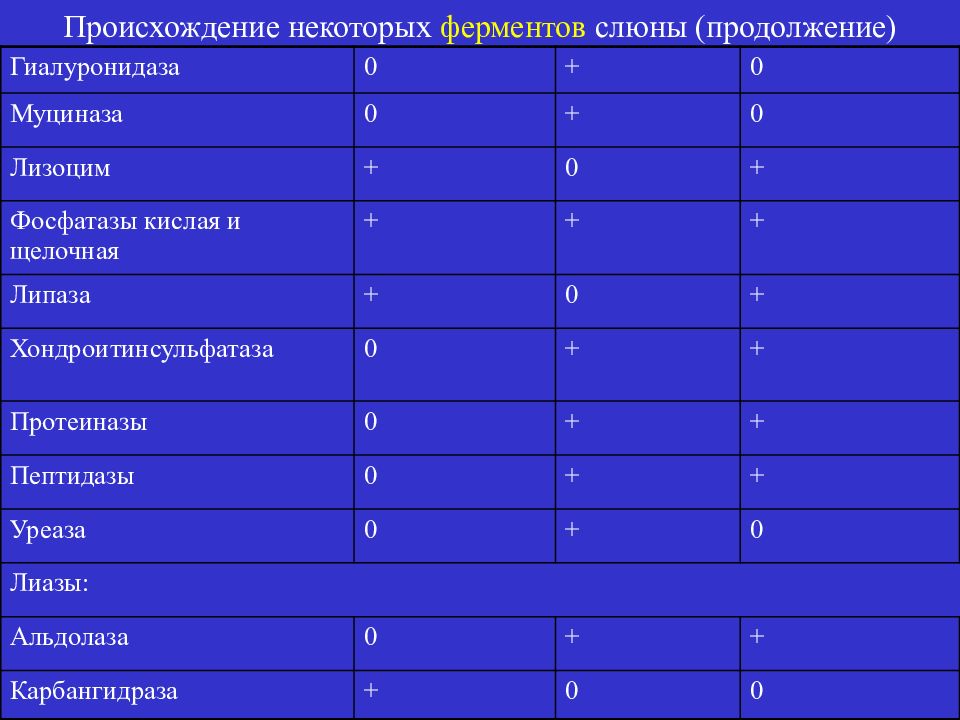

Происхождение некоторых ферментов слюны (продолжение) Гиалуронидаза 0 + 0 Муциназа 0 + 0 Лизоцим + 0 + Фосфатазы кислая и щелочная + + + Липаза + 0 + Хондроитинсульфатаза 0 + + Протеиназы 0 + + Пептидазы 0 + + Уреаза 0 + 0 Лиазы : Альдолаза 0 + + Карбангидраза + 0 0

Слайд 17

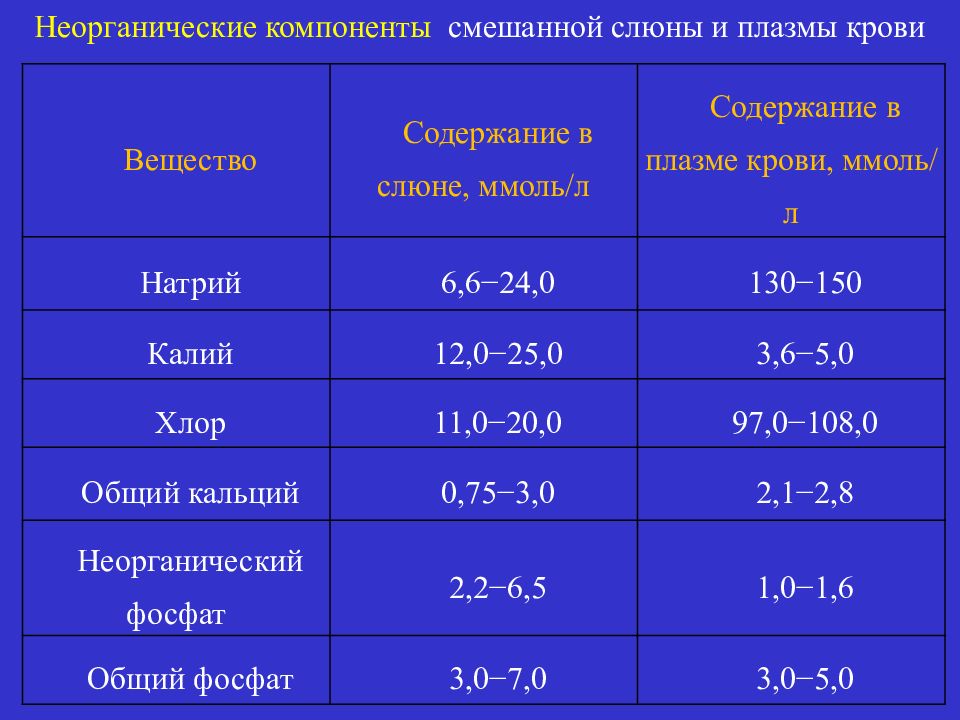

Неорганические компоненты смешанной слюны и плазмы крови Вещество Содержание в слюне, ммоль /л Содержание в плазме крови, ммоль /л Натрий 6,6−24,0 130−150 Калий 12,0−25,0 3,6−5,0 Хлор 11,0−20,0 97,0−108,0 Общий кальций 0,75−3,0 2,1−2,8 Неорганический фосфат 2,2−6,5 1,0−1,6 Общий фосфат 3,0−7,0 3,0−5,0

Слайд 18

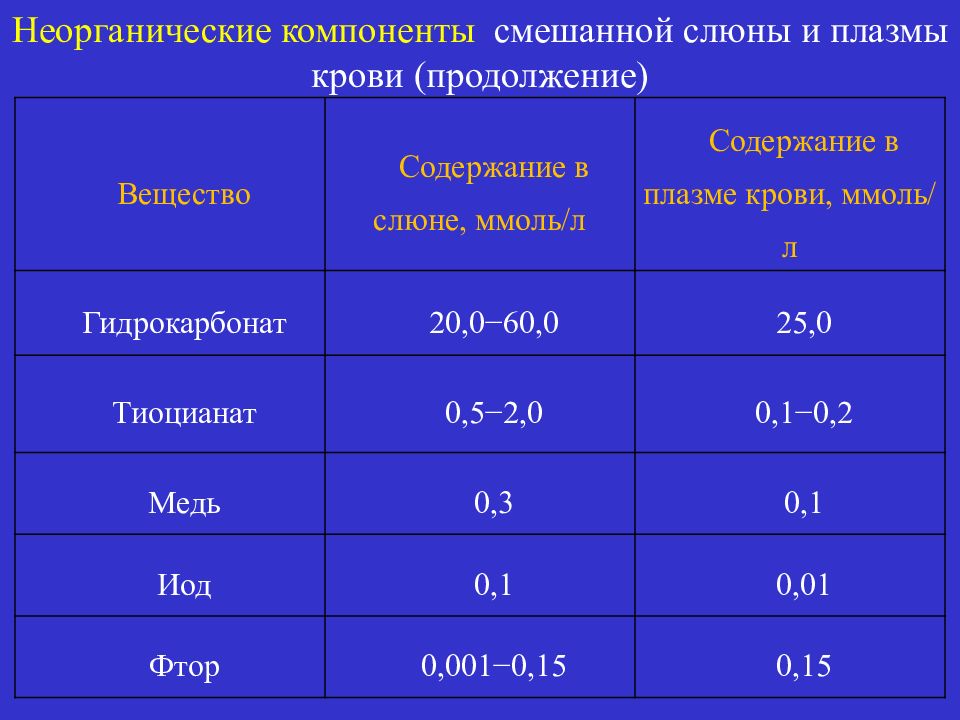

Неорганические компоненты смешанной слюны и плазмы крови (продолжение) Вещество Содержание в слюне, ммоль /л Содержание в плазме крови, ммоль /л Гидрокарбонат 20,0−60,0 25,0 Тиоцианат 0,5−2,0 0,1−0,2 Медь 0,3 0,1 Иод 0,1 0,01 Фтор 0,001−0,15 0,15

Слайд 19

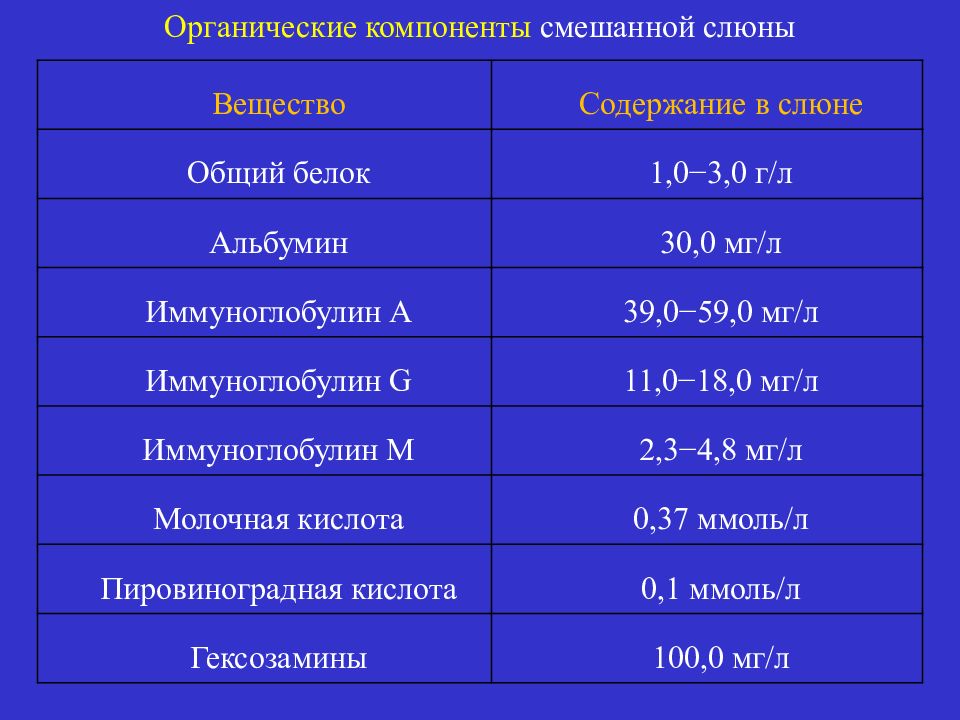

Органические компоненты смешанной слюны Вещество Содержание в слюне Общий белок 1,0−3,0 г/л Альбумин 30,0 мг/л Иммуноглобулин А 39,0−59,0 мг/л Иммуноглобулин G 11,0−18,0 мг/л Иммуноглобулин М 2,3−4,8 мг/л Молочная кислота 0,37 ммоль /л Пировиноградная кислота 0,1 ммоль /л Гексозамины 100,0 мг/л

Слайд 20

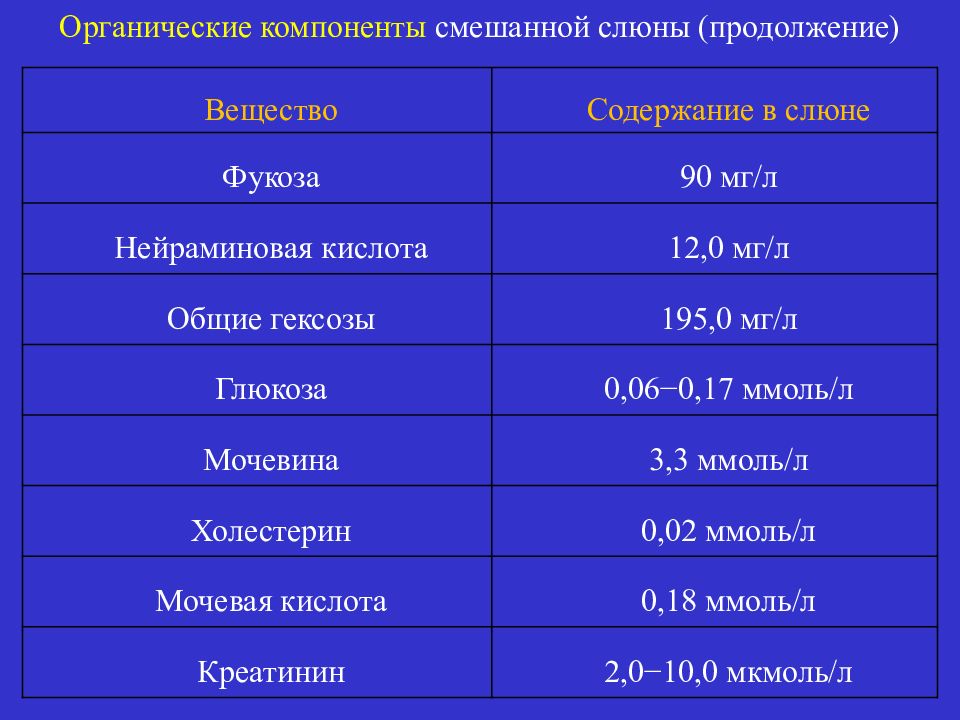

Вещество Содержание в слюне Фукоза 90 мг/л Нейраминовая кислота 12,0 мг/л Общие гексозы 195,0 мг/л Глюкоза 0,06−0,17 ммоль /л Мочевина 3,3 ммоль /л Холестерин 0,02 ммоль /л Мочевая кислота 0,18 ммоль /л Креатинин 2,0−10,0 мкмоль /л Органические компоненты смешанной слюны (продолжение)

Слайд 22

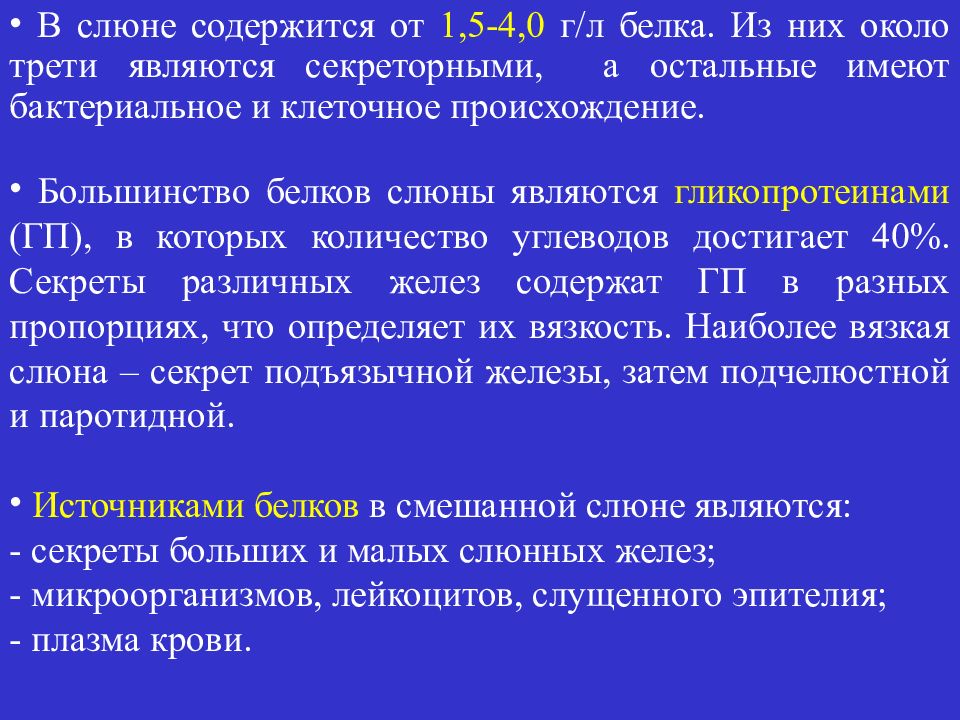

В слюне содержится от 1,5-4,0 г/л белка. Из них около трети являются секреторными, а остальные имеют бактериальное и клеточное происхождение. Большинство белков слюны являются гликопротеинами (ГП), в которых количество углеводов достигает 40%. Секреты различных желез содержат ГП в разных пропорциях, что определяет их вязкость. Наиболее вязкая слюна – секрет подъязычной железы, затем подчелюстной и паротидной. Источниками белков в смешанной слюне являются: - секреты больших и малых слюнных желез; - микроорганизмов, лейкоцитов, слущенного эпителия; - плазма крови.

Слайд 24

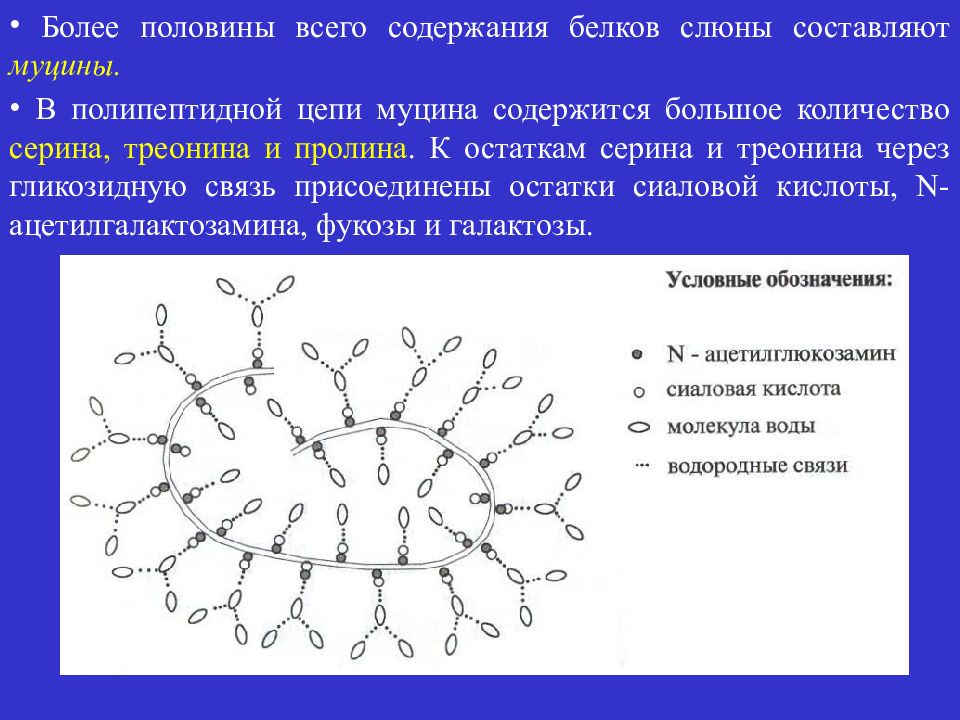

Более половины всего содержания белков слюны составляют муцины. В полипептидной цепи муцина содержится большое количество серина, треонина и пролина. К остаткам серина и треонина через гликозидную связь присоединены остатки сиаловой кислоты, N - ацетилгалактозамина, фукозы и галактозы.

Слайд 25

Белки богатые пролином (ББП) были открыты в слюне околоушных желез и составляют до 70% от общего количества всех белков в этом секрете. Особенностью аминокислотного состава ББП является то, что 75% от общего количества аминокислот приходится на пролин, глицин, глутаминовую и аспарагиновую кислоты. ББП легко адсорбируются на поверхности эмали и являются компонентами приобретенной пелликулы зуба. Кислые ББП поддерживают постоянство количества кальция и фосфора в эмали зуба. Основные ББП защищают слизистую оболочку полости рта от повреждающего действия танинов пищи, придают вязко-эластические свойства слюне.

Слайд 26

Мишенью для гистатинов в микробных клетках являются митохондрии. Гистатины участвуют в образовании пелликулы зуба, являются мощными ингибиторами роста кристаллов гидроксиапатита в слюне, подавляют рост некоторых видов стрептококков ( Str. mutans ) и действие вируса иммунодефицита, а также грибков ( Candida albicans ). Гистатины (белки богатые гистидином).

Слайд 27

Дефензины действуют на грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы ( Candida albicans ) и некоторые вирусы, формируя ионные каналы, что приводит к переносу ионов через мембрану, набуханию клетки и ее лизису. Еще в бактериальных клетках дефензины подавляют синтез белков. α - и β - Дефензины – низкомолекулярные пептиды с молекулярной массой 3−5 кДа, имеющие преимущественно β-структуру и богатые цистеином.

Слайд 28

Кателидины – пептиды, имеющие структуру α-спирали и не содержащие остатков цистеина. В мембранах грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и паразитов кателидины формируют ионные каналы или поры, способствуя лизису клеток. В антимикробной защите также участвует кальпротектин – пептид, обладающий мощным противомикробным действием и попадающий в слюну из эпителиоцитов и нейтрофилов.

Слайд 29

Статерины ингибируют спонтанную преципитацию фосфорнокальциевых солей на поверхности зуба, в ротовой полости и слюнных железах. Статерины связывают Са 2+, ингибируя его осаждение и образование гидроксиапатитов в слюне. Вместе с гистатинами участвуют в противомикробной защите. Статерины (белки, богатые тирозином) − это фосфопротеины, выделенные из секрета околоушных слюнных желез и содержащие до 15% пролина и 25% кислых аминокислот.

Слайд 30

Иммуноглобулины. В слюне присутствуют все 5 классов иммуноглобулинов. Основным иммуноглобулином полости рта (90%) является секреторный иммуноглобулин А, который выделяется околоушными слюнными железами. Лактоферрин – гликопротеин, содержащийся в молозиве и слюне. Он связывает железо ( Fe 3+ ) и нарушает окислительно-восстановительные процессы в бактериальных клетках, оказывая тем самым бактериостатическое действие.

Слайд 31

Лептин – белок с молекулярной массой 16 кДа, участвующий в процессах регенерации слизистой оболочки. Лептин, связываясь с рецепторами кератиноцитов, вызывает экспрессию факторов роста кератиноцитов и эпителия. Факторы роста, в свою очередь, способствуют дифференцировке кератиноцитов через фосфорилирование сигнальных белков STAT -1 и STAT -3.

Слайд 32

Гликопротеин 340 ( gp 340, ГП 340) – белок богатый цистеином с молекулярной массой 340 кДа. ГП 340 в присутствии кальция связывается с аденовирусами и вирусами, вызывающими гепатит, ВИЧ-инфекцию, проявляя тем самым антивирусную активность. Он также взаимодействует с бактериями ротовой полости ( Str. Mutans, Helicobacter pylori и др.) и подавляет их сцепление при образовании колоний. Ингибирует активность эластазы лейкоцитов и таким образом защищает белки от протеолиза.

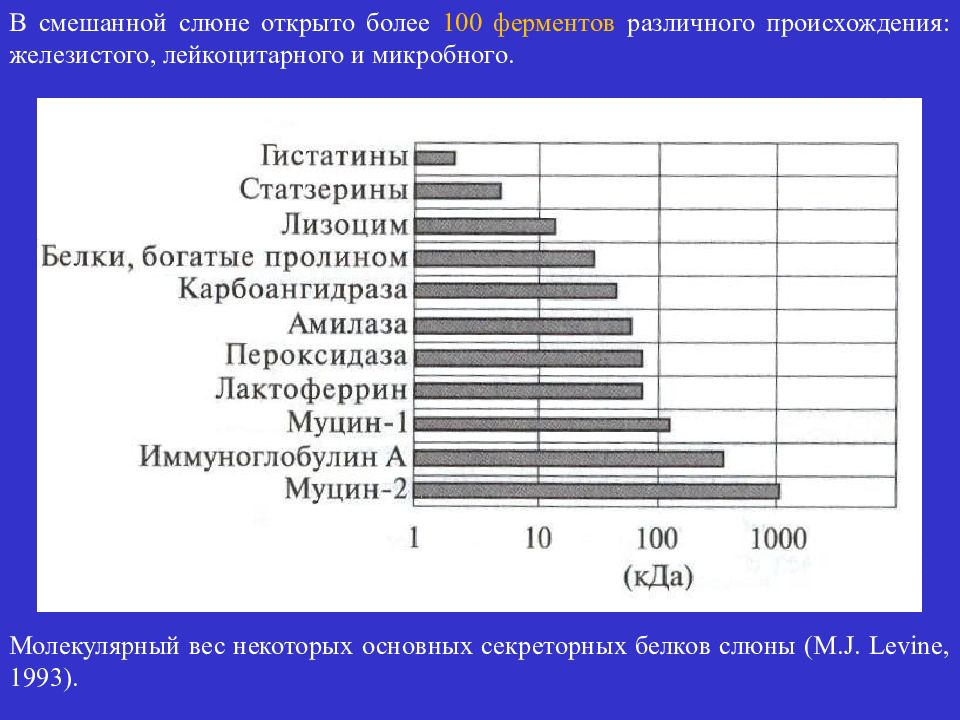

Слайд 34

В смешанной слюне открыто более 100 ферментов различного происхождения: железистого, лейкоцитарного и микробного. Молекулярный вес некоторых основных секреторных белков слюны (M.J. Levine, 1993).

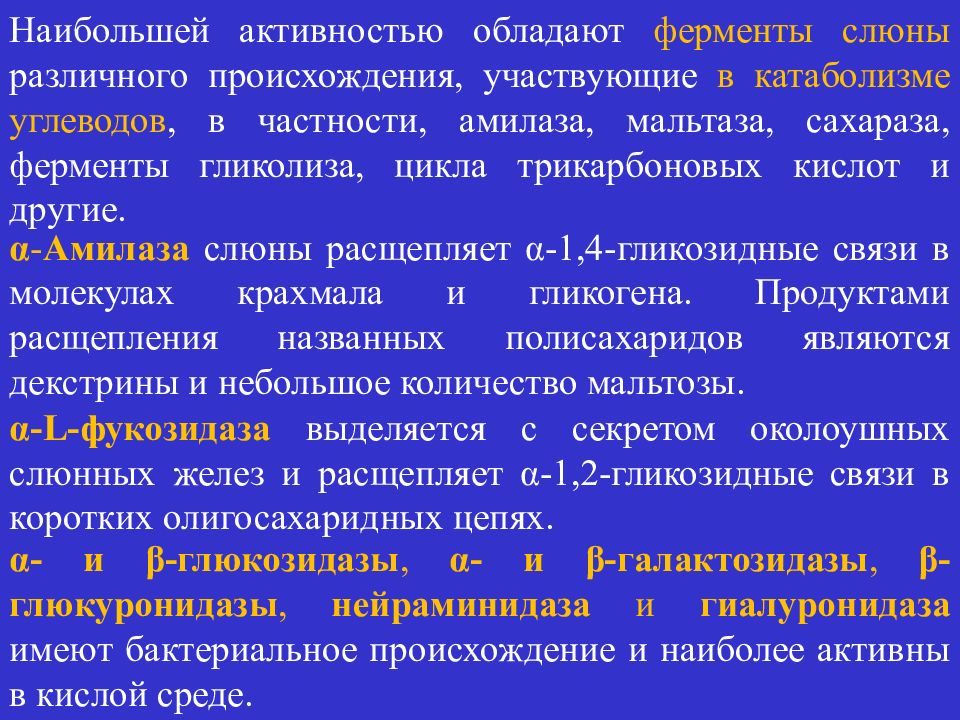

Слайд 35

Наибольшей активностью обладают ферменты слюны различного происхождения, участвующие в катаболизме углеводов, в частности, амилаза, мальтаза, сахараза, ферменты гликолиза, цикла трикарбоновых кислот и другие. α - Амилаза слюны расщепляет α-1,4-гликозидные связи в молекулах крахмала и гликогена. Продуктами расщепления названных полисахаридов являются декстрины и небольшое количество мальтозы. α- L - фукозидаза выделяется с секретом околоушных слюнных желез и расщепляет α-1,2-гликозидные связи в коротких олигосахаридных цепях. α- и β-глюкозидазы, α- и β-галактозидазы, β-глюкуронидазы, нейраминидаза и гиалуронидаза имеют бактериальное происхождение и наиболее активны в кислой среде.

Слайд 36

Образование лизоцима снижается при некоторых видах заболеваний полости рта (стоматиты, гингивиты, пародонтиты ). Через гидролитическое расщепление гликозидной связи в полисахаридной цепи муреина разрушается бактериальная клеточная стенка, что составляет биохимическую основу антибактериального действия лизоцима. Лизоцим – белок с молекулярной массой около 14 кДа, полипептидная цепь которого состоит 129 аминокислотных остатков и свернута в компактную глобулу. Трехмерную конформацию полипептидной цепи поддерживают 4 дисульфидные связи.

Слайд 37

В ацинарных клетках околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез синтезируется карбоангидраза – лиаза, катализирующая расщепление угольной кислоты до СО 2 и Н 2 О. Карбоангидраза регулирует буферную емкость слюны, связываясь с пелликулой зуба и ускоряя удаление кислот с поверхности эмали, что защищает последнюю от деминерализации.

Слайд 38

Пероксид водорода (Н 2 О 2 ) образуется при помощи супероксиддисмутазы микроорганизмов в полости рта и его количество зависит от метаболизма сахарозы и аминосахаров. Разложение Н 2 О 2 в ротовой полости происходит под действием слюнной пероксидазы. Слюнная пероксидаза – гемопротеин, образующийся в ацинарных клетках околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез. Слюнная пероксидаза может окислять тиоцианаты ( SCN – ), проявляя максимальную активность при рН 5,0–6,0. Образующийся при этом гипотиоцианат (О SCN – ) при рН <7,0 подавляет рост Str. mutans и оказывает в 10 раз более мощное антибактериальное действие, чем Н 2 О 2.

Слайд 39

Из полиморфноядерных лейкоцитов освобождается миелопероксидаза, окисляющая ионы Cl –, I –, Br –. При взаимодействии миелопероксидазы, пероксида водорода и хлора образуется гипохлорит, который окисляет аминокислоты белков микроорганизмов. Таким образом, биологическая роль пероксидаз слюны заключается в генерировании бактерицидных продуктов и предотвращении аккумуляции молекул Н 2 О 2 клетками бактерий и слизистой оболочки полости рта.

Слайд 40

Протеиназы (протеолитические ферменты слюны). Основным источником протеолитических ферментов слюны являются лейкоциты и микроорганизмы. Кислый трипсиноподобный катепсин В в норме практически не определяется и его активность возрастает при воспалении. Катепсин D – кислая протеиназа лизосомного происхождения выделяется из лейкоцитов, а также из воспаленных клеток, поэтому его активность увеличивается при гингивите и пародонтите.

Слайд 41

Цистатины синтезируются в серозных клетках околоушных и поднижнечелюстных слюнных желез. Это кислые белки с молекулярной массой 9,5–13 кДа. Слюнные цистатины ингибируют активность трипсиноподобных протеиназ, в активном центре которых присутствует остаток цистеина, а также участвуют в образовании пелликулы зубов.

Слайд 42

В смешанную слюну из плазмы крови поступают α 1 -антитрипсин и α 2 -макроглобулин. α 1 -Антитрипсин конкурентно ингибирует микробные и лейкоцитарные сериновые протеиназы, эластазу, коллагеназу, а также плазмин и калликреин. α 2 -Макроглобулин – гликопротеин, состоящий из 4-х субъединиц, способный ингибировать любые протеиназы.

Слайд 43

Нуклеазы ( РНК-азы и ДНК-азы) играют важную роль в осуществлении защитной функции смешанной слюны. Их основным источником в слюне являются лейкоциты. Нуклеазы резко замедляют рост и размножение многих микроорганизмов в ротовой полости, при некоторых воспалительных заболеваниях мягких тканей полости рта их количество увеличивается.

Слайд 44

Фосфатазы в слюне представлены кислой и щелочной формами, которые расщепляя моноэфиры фосфорной кислоты, участвуют в фосфорно-кальциевом обмене, в частности, в процессах минерализации костей и зубов. Таким образом, при воспалительных и деструктивных процессах в слюне возрастает активность кислых и щелочных протеиназ и ряда лизосомальных ферментов. Их основными поставщиками являются лейкоциты, количество которых увеличивается в очаге воспаления.

Слайд 46

К тестируемым параметрам слюны относятся: скорость саливации (мл/мин), объем слюноотделения, плотность, вязкость (ед.), тягучесть, осмотическое давление, рН, буферная емкость, способность к микрокристаллизации.

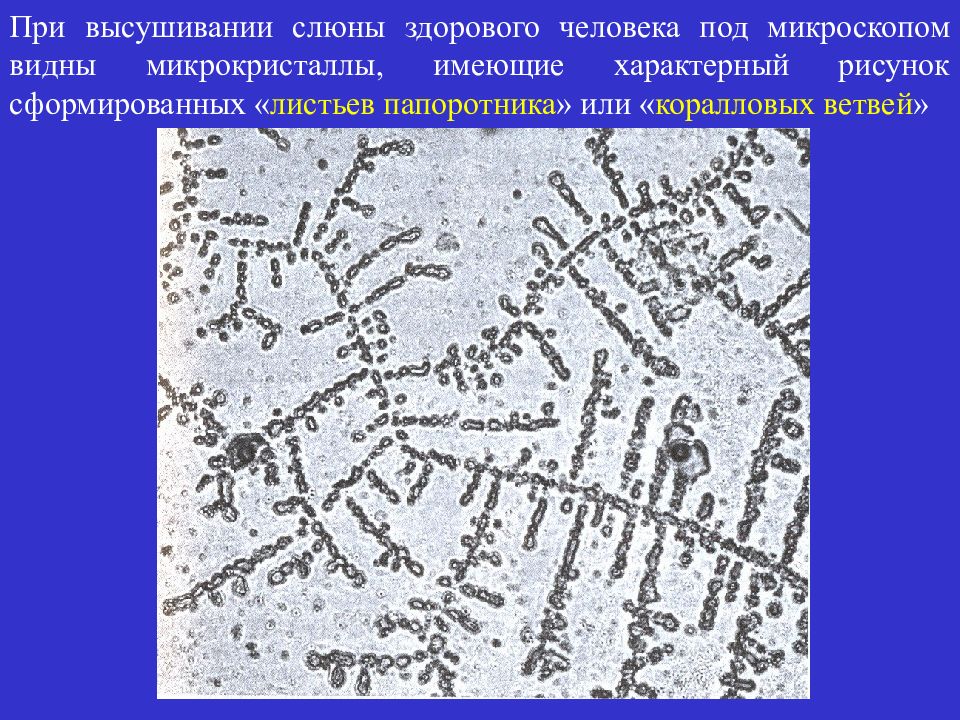

Слайд 47

При высушивании слюны здорового человека под микроскопом видны микрокристаллы, имеющие характерный рисунок сформированных « листьев папоротника » или « коралловых ветвей »

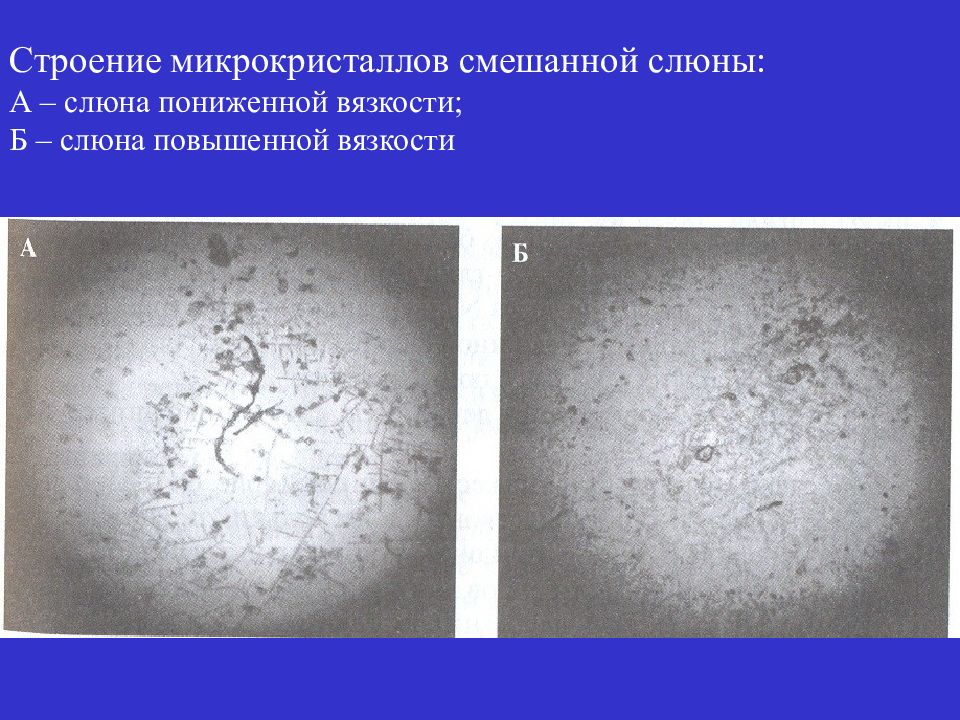

Слайд 48

Строение микрокристаллов смешанной слюны: А – слюна пониженной вязкости; Б – слюна повышенной вязкости

Слайд 49

Микрокристаллизация слюны отражает состояние организма в целом, поэтому может обсуждаться возможность использования кристаллообразования слюны в качестве тест-системы для экспресс-диагностики некоторых соматических заболеваний или общей оценки состояния организма.

Слайд 50

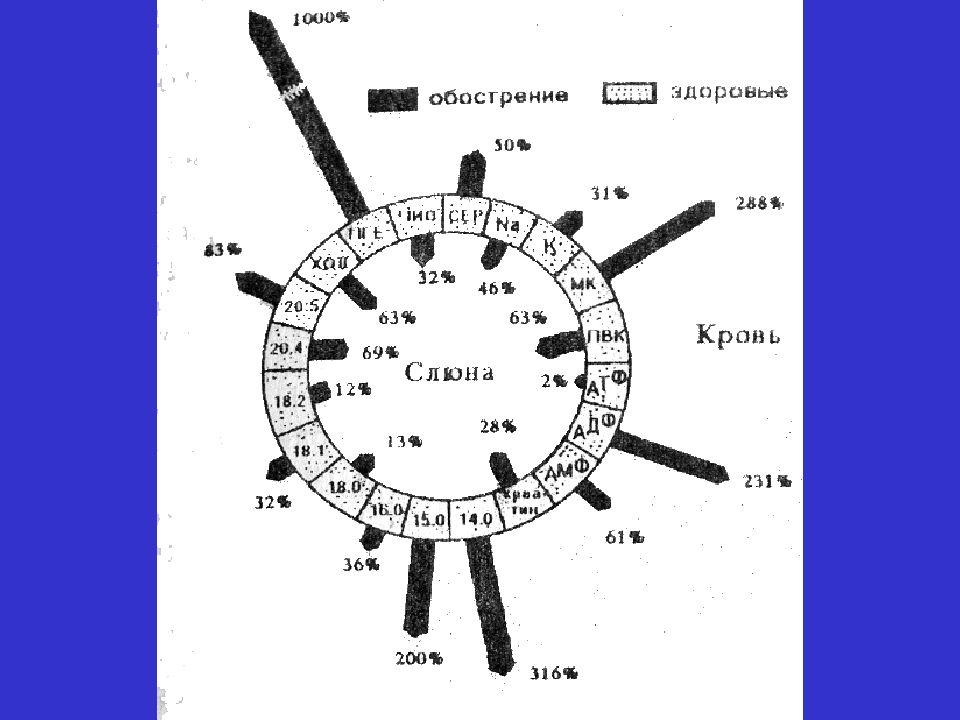

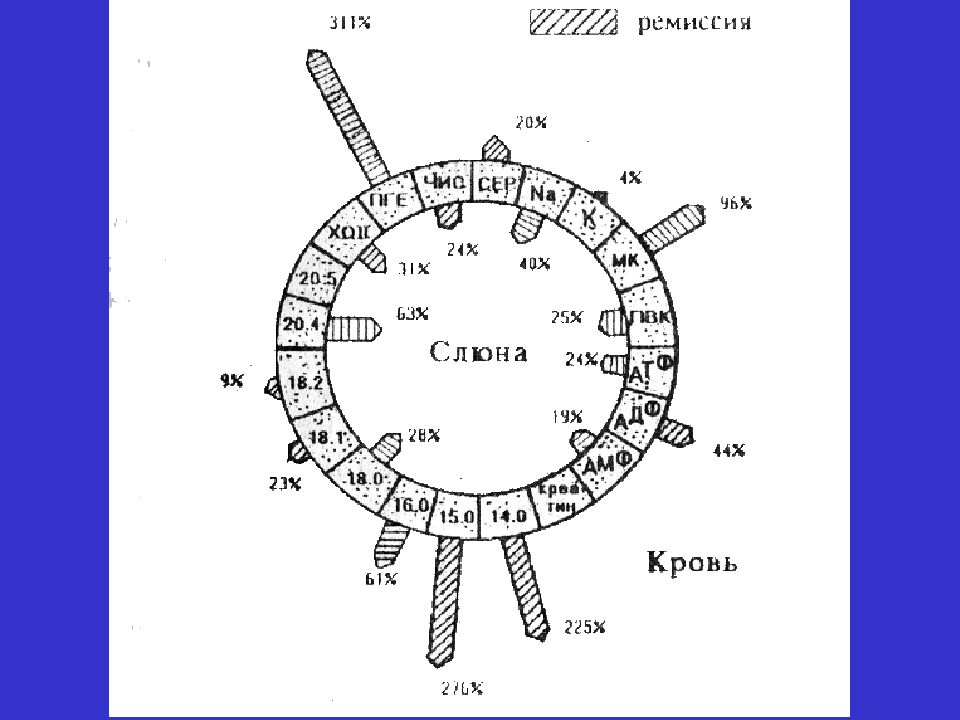

Слюнные железы выполняют не только специфические функции, но и поддерживают постоянство внутренней среды организма. Слюнные железы выполняют роль гемато-саливарного барьера организма. При неблагоприятных метаболических сдвигах в организме слюнные железы участвуют в перераспределении биохимических веществ между кровью и слюной. Регуляция биохимического состава крови осуществляется в том числе и слюнными железами.

Слайд 54

Роль ацетилхолина в образовании и выделении секрета в секреторных отделах слюнных желез

Слайд 55

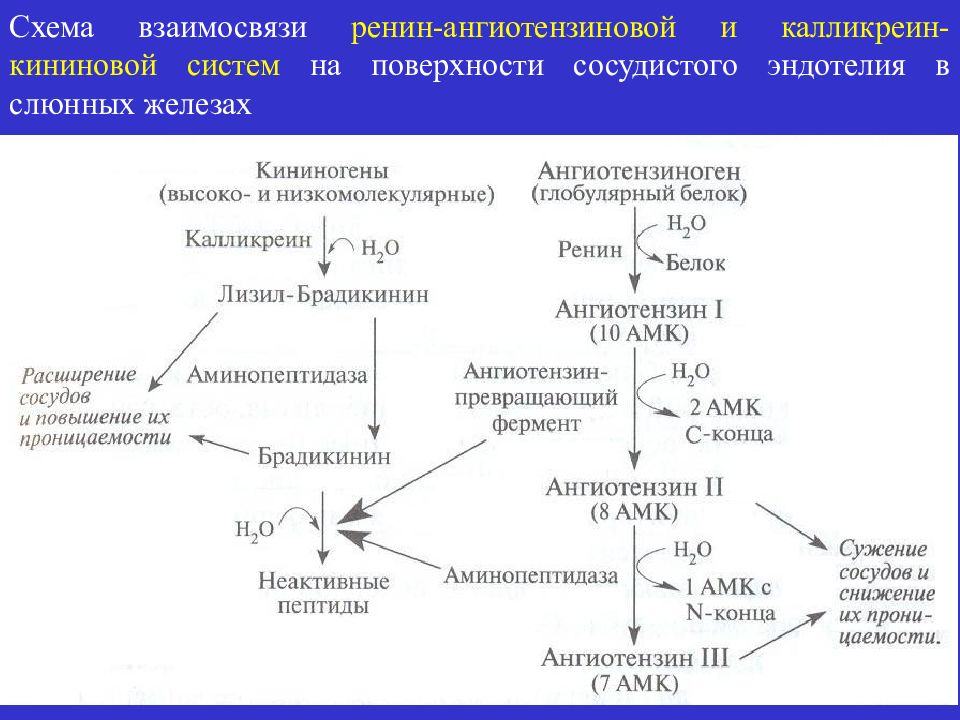

Схема взаимосвязи ренин-ангиотензиновой и калликреин-кининовой систем на поверхности сосудистого эндотелия в слюнных железах

Слайд 57

Ротовая жидкость образует на поверхности зуба защитную плёнку - пелликулу и зубной налёт, значительные скопления которого играют патогенную роль в возникновении кариеса, зубного камня, пародонтита.

Слайд 58

Зубной налёт состоит из воды (80%), органических и минеральных веществ. Основу зубного налёта составляют колонии различных видов микроорганизмов, заключенных в органический матрикс, который включает синтезируемые бактериями полисахариды: декстран-глюкан и леван-фруктан, а также белки, гликозаминогликаны и гликопротеины слюны.

Слайд 59

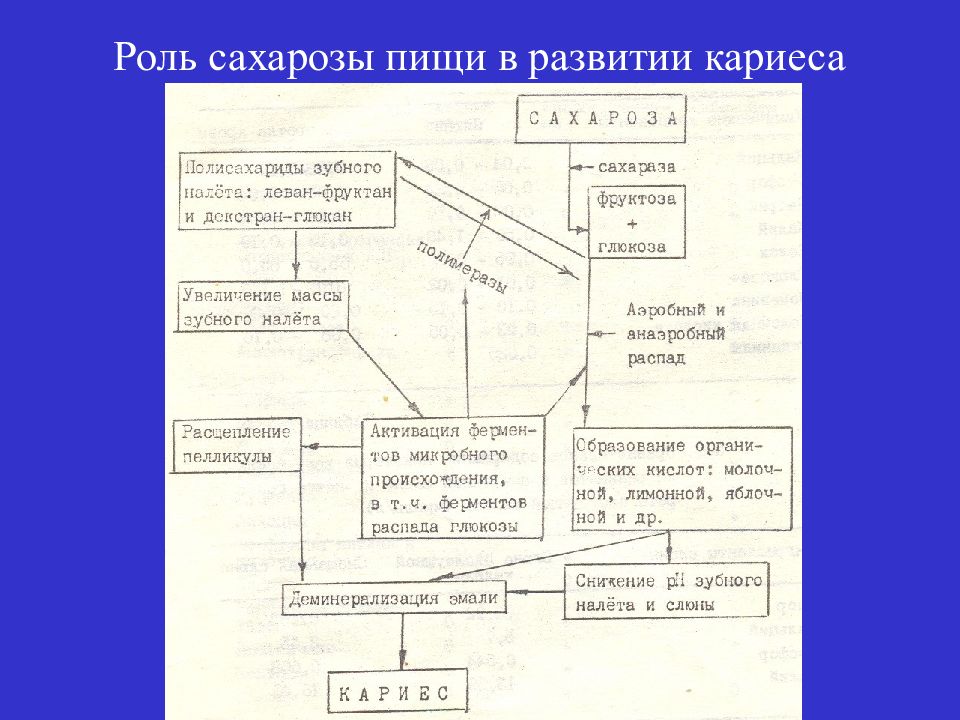

Химический состав зубного налёта определяет его участие в процессах минерализации эмали зуба, а также в образовании зубного камня. Присутствие на поверхности зуба бактериального зубного налёта является обязательным условием развития кариеса. Зубной налёт адсорбирует сахарозу пищи, которая наряду с углеводными остатками пищи может расщепляться до соответствующих моносахаридов. Ферменты аэробного и анаэробного распада глюкозы, полный набор которых представлен в зубном налёте, продолжают распад глюкозы с образованием органических кислот.

Слайд 60

В местах скопления значительных количеств зубного налёта микроорганизмы ферментативно расщепляют пелликулу, в результате чего образующиеся в зубном налёте органические кислоты проникают к поверхности эмали зуба и инициируют появление локального очага деминерализации эмали. Если этот процесс продолжается, то происходит прогрессирующая деструкция твердых тканей зуба.

Слайд 61

Развитию кариеса способствуют следующие изменения химического состава и физико-химических свойств слюны: а) снижение скорости слюноотделения и уменьшение объема саливации; б) увеличение вязкости слюны и повышение содержания в ней муцина; в) снижение буферной емкости и сдвиг рН слюны в кислую сторону; г) активация ферментов катаболизма глюкозы в слюне и зубном налёте микробного происхождения; д ) снижение степени насыщенности слюны соединениями кальция и фосфора, возникающее вследствие сдвига рН слюны в кислую сторону.

Слайд 62

Наиболее благоприятная ситуация для развития кариеса складывается в ротовой полости во время сна, т.к. в анаэробных условиях при наличии углеводных остатков пищи в зубном налёте и в слюне активируются ферменты анаэробного распада глюкозы, что приводит к накоплению лактата и ацидотическому сдвигу слюны и зубного налёта. При этом уменьшается насыщенность слюны фосфором и кальцием и она приобретает деминерализующие свойства.

Слайд 64

Выяснение биохимических характеристик слюны и образуемых ею пелликулы и зубного налёта позволяет рекомендовать применение следующих средств профилактики кариеса и других патологических состояний полости рта: а) гигиену полости рта - очищение полости рта от остатков пищи и зубного налёта, герметизацию ямок и фиссур на зубах - мест скопления зубного налёта; б) для усиления слюноотделения - жевательные резинки, но без сахарозы и глюкозы; в) с целью повышения процессов реминерализации в состав жевательных резинок и зубных паст вводят препараты кальция, фосфора, фтора и т.п. г) фторирование воды, применение фторсодержащих зубных паст (оптимальные концентрации фтора, как известно, способствуют образованию фторапатитов - самых прочных апатитов эмали, а также проявлению бактериостатического эффекта фтора); д ) средства, предупреждающие отложение зубного налёта и эффективно его удаляющие: ферменты декстриназы, расщепляющие полисахариды зубного налёта, а также детергенты - поверхностно- активные вещества в составе зубных паст; е) общую стимуляцию иммунной системы; ж) ограничение содержания углеводов и особенно рафинированных сахаров в диете, частичную замену сахарозы в пищевых продуктах на ксилит и сорбит, обладающие сладким вкусом, но не расщепляющиеся ферментами слюны и зубного налёта с образованием органических кислот, т.е. не дающие кариесогенного эффекта. з ) контроль потребления продуктов, содержащих органические кислоты: фруктов, соков и т.п.

Слайд 65

В ряде развитых стран некоторые кондитерские изделия (пирожные, кексы, торты и т.п.) изготавливаются на ксилите и сорбите и продаются со специальными обозначениями—« безопасно для зубов », но при этом необходимо учитывать и некоторые отрицательные эффекты сорбита и ксилита на функцию почек.