Первый слайд презентации: Биохимия жидкостей полости рта Часть 1

Автор – ассистент Демьяненко Е.В. ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Кафедра медицинской химии

Следует различать слюну и ротовую жидкость. Слюна – это секрет, полученный непосредственно из протоков слюнных желез. Продукты секреции слюнных и слизистых желез в совокупности с клетками слущенного эпителия, лейкоцитами, микроорганизмами, остатками пищи, а также десневой жидкостью образуют ротовую жидкость.

Слайд 3: СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

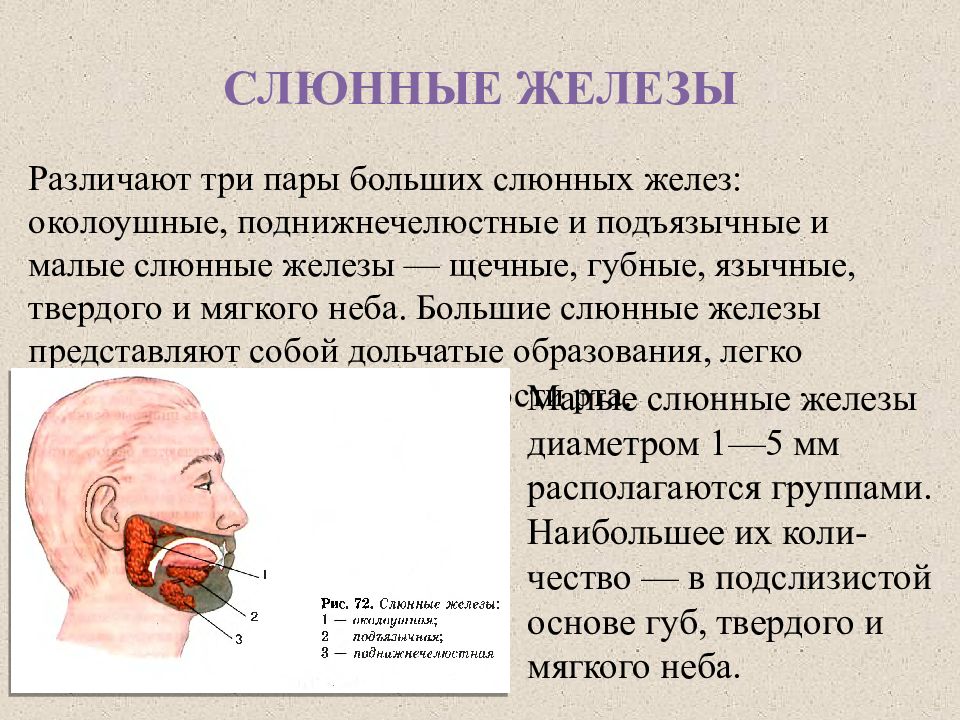

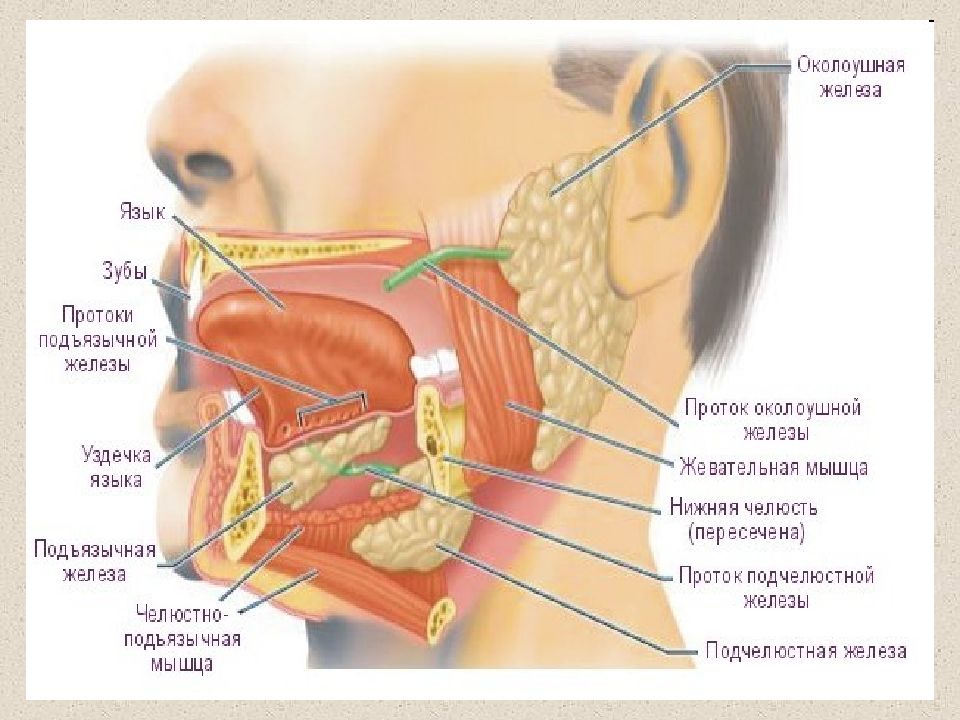

Различают три пары больших слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные и малые слюнные железы — щечные, губные, язычные, твердого и мягкого неба. Большие слюнные железы представляют собой дольчатые образования, легко пальпируемые со стороны полости рта. Малые слюнные железы диаметром 1—5 мм располагаются группами. Наибольшее их коли-чество — в подслизистой основе губ, твердого и мягкого неба.

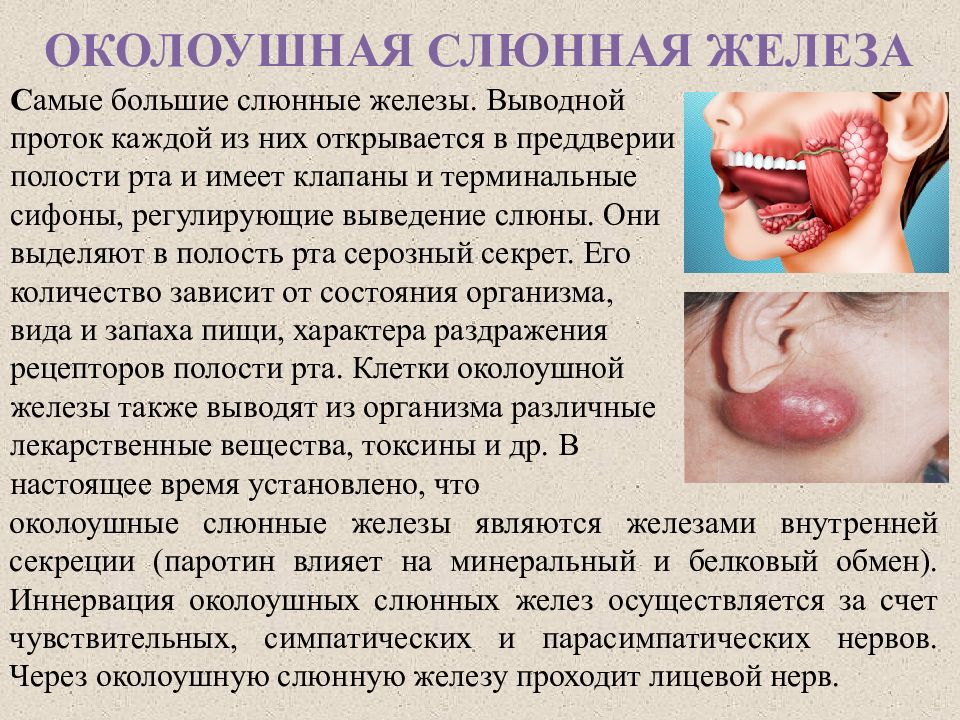

Слайд 5: ОКОЛОУШНАЯ СЛЮННАЯ ЖЕЛЕЗА

С амые большие слюнные железы. Выводной проток каждой из них открывается в преддверии полости рта и имеет клапаны и терминальные сифоны, регулирующие выведение слюны. Они выделяют в полость рта серозный секрет. Его количество зависит от состояния организма, вида и запаха пищи, характера раздражения рецепторов полости рта. Клетки околоушной железы также выводят из организма различные лекарственные вещества, токсины и др. В настоящее время установлено, что околоушные слюнные железы являются железами внутренней секреции (паротин влияет на минеральный и белковый обмен). Иннервация околоушных слюнных желез осуществляется за счет чувствительных, симпатических и парасимпатических нервов. Через околоушную слюнную железу проходит лицевой нерв.

Слайд 6: ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ ЖЕЛЕЗА

Поднижнечелюстная слюнная железа (glandula submandibularis) выделяет серозно-слизистый секрет. Выводной проток открывается на подъязычном сосочке. Кровоснабжение осуществляется за счет подбородочной и язычной артерий. Поднижнечелюстные слюнные железы иннервируются веточками поднижнечелюстного нервного узла.

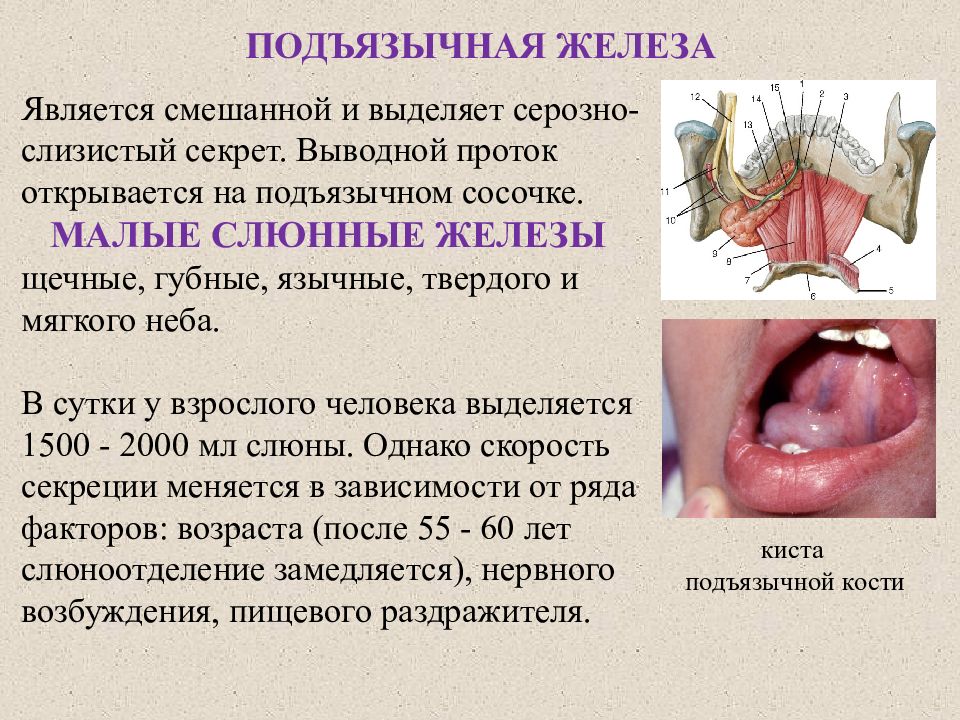

Слайд 7: ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Является смешанной и выделяет серозно-слизистый секрет. Выводной проток открывается на подъязычном сосочке. МАЛЫЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ щечные, губные, язычные, твердого и мягкого неба. В сутки у взрослого человека выделяется 1500 - 2000 мл слюны. Однако скорость секреции меняется в зависимости от ряда факторов: возраста (после 55 - 60 лет слюноотделение замедляется), нервного возбуждения, пищевого раздражителя. киста подъязычной кости

Слайд 8: ФОРМИРОВАНИЕ СЛЮННОГО СЕКРЕТА

I этап. Образование первичного секрета В ацинарных клетках слюнных желез образуется изотоническая слюна (ее осмотическое давление совпадает с осмотическим давлением крови) с электролитным составом, близким к составу сыворотки крови. Белки переносятся из крови в первичную слюну экзоцитозом, транспорт других соединений осуществляется как простой диффузией, так и активным переносом, т.е. с участием специальных белков-переносчиков.

Слайд 9: ФОРМИРОВАНИЕ СЛЮННОГО СЕКРЕТА

II этап. Образование проточной слюны При перемещении первичной слюны через систему протоков, эпителиальные клетки протоков, реабсорбируют ионы Nа+, Сl– из, а секретируют НСО3–, К+, белки и ферменты. Обмен ионами обеспечивают ионные каналы образованные белками-аквапоринами. Источниками АТФ для этих процессов служит аэробный гликолиз и окисление жирных кислот. Конечная слюна является гипотоническим раствором, ее осмотическое давление составляет 1/6 от давления в первичной слюне.

Слайд 10: Механизмы стимуляции и регуляторы слюноотделения

Регуляция секреции слюны протекает, как безусловно рефлекторно, так и условно рефлекторно. При приеме пищи происходит раздражение механо-, термо- и хеморецепторов слизистой оболочки. Сигнал от этих рецепторов поступает в ЦНС (центр слюноотделения локализован в продолговатом мозге). По афферентным волокнам от ЦНС возбуждение доходит до слюнных желёз и они секретируют слюну. Слюноотделение регулируется парасимпатической и симпатической иннервацией

Слайд 11: ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

При раздражении парасимпатической нервной системы выделяется ацетилхолин (рис.1.3). Ацетилхолин в ацинарных клетках связывается с рецептором и через G–белки активирует фосфолипазу С (флС), которая катализирует реакцию образования 1,4,5-инозитолтрифосфата (ИФ3) и диацилглицерола (ДАГ) из фосфатидилинозитолфосфата (ФИФ). Под действием ИФ3 внутри клеток повышается концентрация Са2+, открываются ионные каналы, что способствует образованию секрета. ПАРАСИМПАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

Слайд 12: Симпатическая регуляция

При раздражении симпатической неровной системы выделяются адреналин и норадреналин. Они связываются с рецепторами и активируют аденилатциклазную сигнальную систему. Активированная аденилатциклаза катализирует превращение АТФ в цАМФ, что сопровождается активацией протеинкиназы А. Она фосфорилирует специфические белки, стимулирующие формирование и высвобождение первичного секрета в слюнной проток. Секреция слюны у человека регулируется также нейропептидами. Под действием нейропептида Р и вазоактивного кишечного полипептида в ацинарных клетках повышается концентрация Са2+, расширяются каналы, что способствует высвобождению секрета.

Слайд 14: Слюна является одной из важнейших жидкостей организма

В полости рта находится биологическая жидкость, которая называется смешанной слюной или ротовой жидкостью (в дальнейшем слюна). Слюна имеет органическую и неорганическую составляющую. Неорганическая составляющая слюны представлена макро и микроэлементами, которые могут находится в составе различных соединение или в ионизированной форме. Например: кальций, фосфаты, хлориды, сульфаты и т.д.

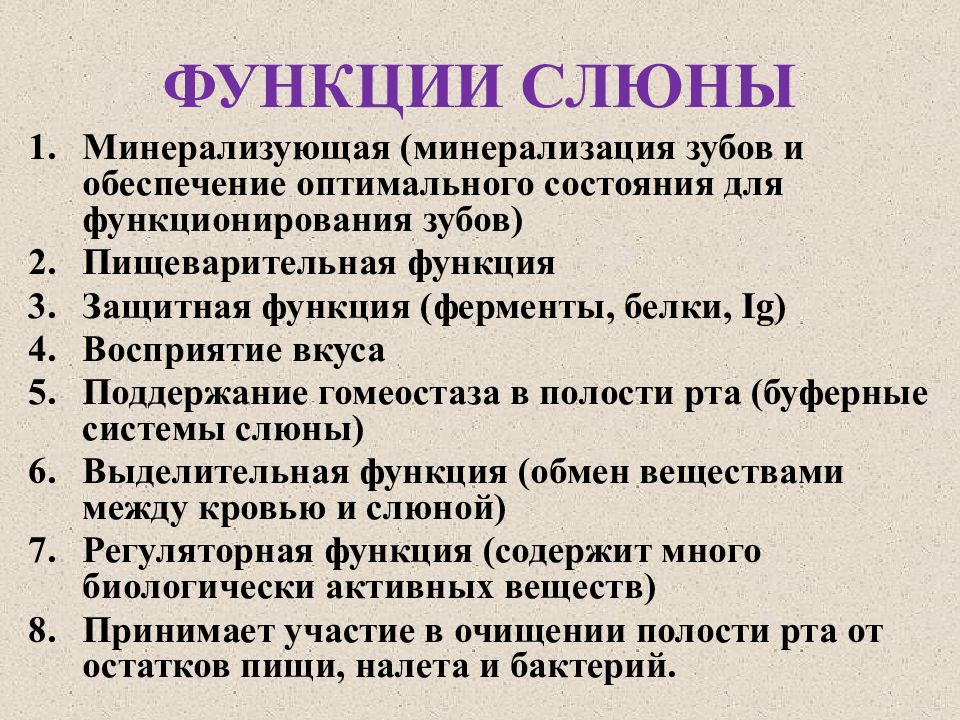

Слайд 15: ФУНКЦИИ СЛЮНЫ

Минерализующая (минерализация зубов и обеспечение оптимального состояния для функционирования зубов) Пищеварительная функция Защитная функция (ферменты, белки, Ig) Восприятие вкуса Поддержание гомеостаза в полости рта (буферные системы слюны) Выделительная функция (обмен веществами между кровью и слюной) Регуляторная функция (содержит много биологически активных веществ) Принимает участие в очищении полости рта от остатков пищи, налета и бактерий.

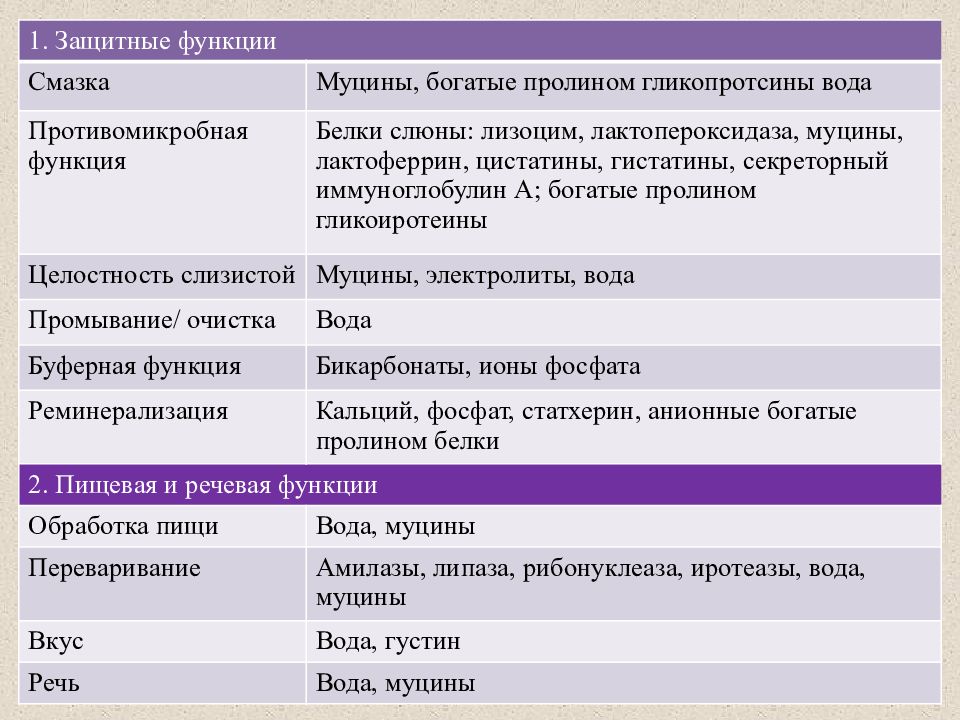

Слайд 16

1. Защитные функции Смазка Муцины, богатые пролином гликопротсины вода Противомикробная функция Белки слюны: лизоцим, лактопероксидаза, муцины, лактоферрин, цистатины, гистатины, секреторный иммуноглобулин А; богатые пролином гликоиротеины Целостность слизистой Муцины, электролиты, вода Промывание/ очистка Вода Буферная функция Бикарбонаты, ионы фосфата Реминерализация Кальций, фосфат, статхерин, анионные богатые пролином белки 2. Пищевая и речевая функции Обработка пищи Вода, муцины Переваривание Амилазы, липаза, рибонуклеаза, иротеазы, вода, муцины Вкус Вода, густин Речь Вода, муцины

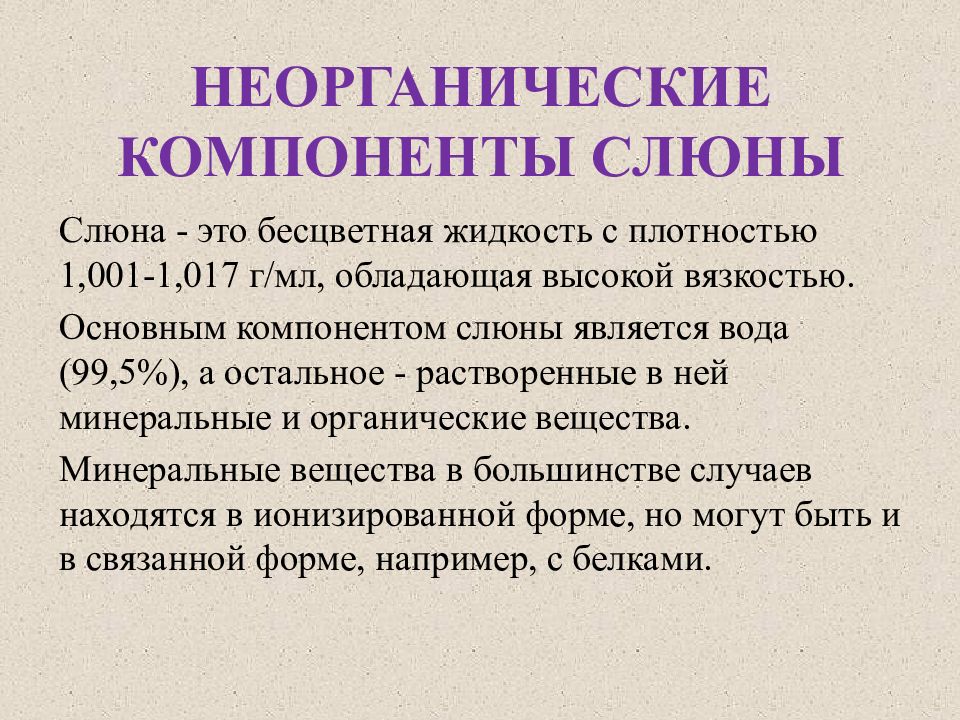

Слайд 18: НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЛЮНЫ

Слюна - это бесцветная жидкость с плотностью 1,001-1,017 г/мл, обладающая высокой вязкостью. Основным компонентом слюны является вода (99,5%), а остальное - растворенные в ней минеральные и органические вещества. Минеральные вещества в большинстве случаев находятся в ионизированной форме, но могут быть и в связанной форме, например, с белками.

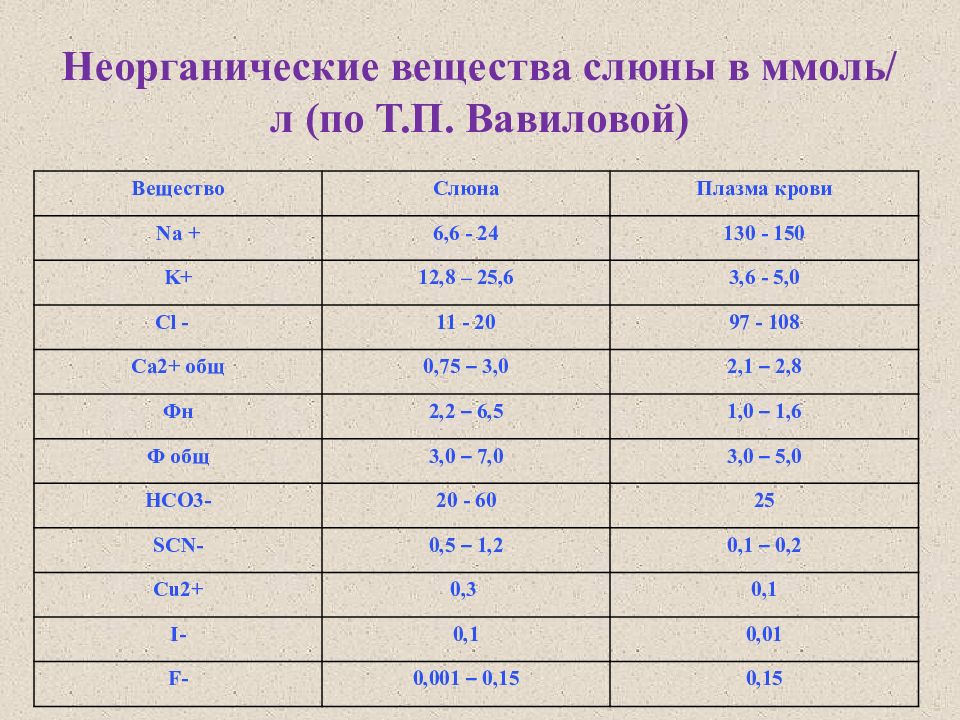

Слайд 19: Неорганические вещества слюны в ммоль/л (по Т.П. Вавиловой)

Вещество Слюна Плазма крови Na + 6,6 - 24 130 - 150 K+ 12,8 – 25,6 3,6 - 5,0 Cl - 11 - 20 97 - 108 Ca2+ общ 0,75 – 3,0 2,1 – 2,8 Фн 2,2 – 6,5 1,0 – 1,6 Ф общ 3,0 – 7,0 3,0 – 5,0 НСО3- 20 - 60 25 SCN- 0,5 – 1,2 0,1 – 0,2 Сu2+ 0,3 0,1 I- 0,1 0,01 F- 0,001 – 0,15 0,15

Слайд 20: КАЛЬЦИЙ И ФОСФАТЫ

Содержание ионов кальция в слюне находится в пределах 0,75 – 3,0 ммоль/л (как и в плазме). Кальций может находиться в ионизированной (Са2+) или связанной с белками формах. Фосфаты содержатся в слюне в форме свободных ионов гидро- и дигидрофосфата, на долю которых приходится 70 – 95% общего фосфата. Содержание фосфатов в слюне выше, чем в крови.

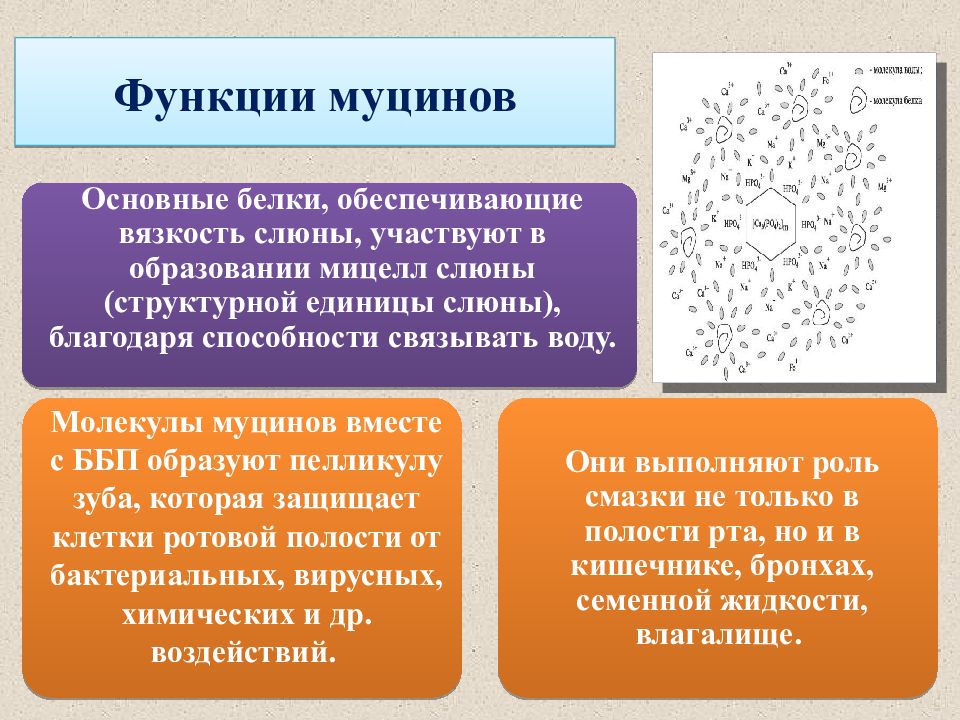

Слайд 21: МИЦЕЛЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ СЛЮНЫ – ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ МИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СЛЮНЫ

Слюна перенасыщена ионами кальция и фосфата, однако это не приводит к отложению этих минералов на поверхности зуба. Этому препятствует мицеллярное строение слюны. Мицеллы - коллоидные образования (структурные единицы слюны), которые поддерживают соли кальция в псевдорастворенном состоянии.

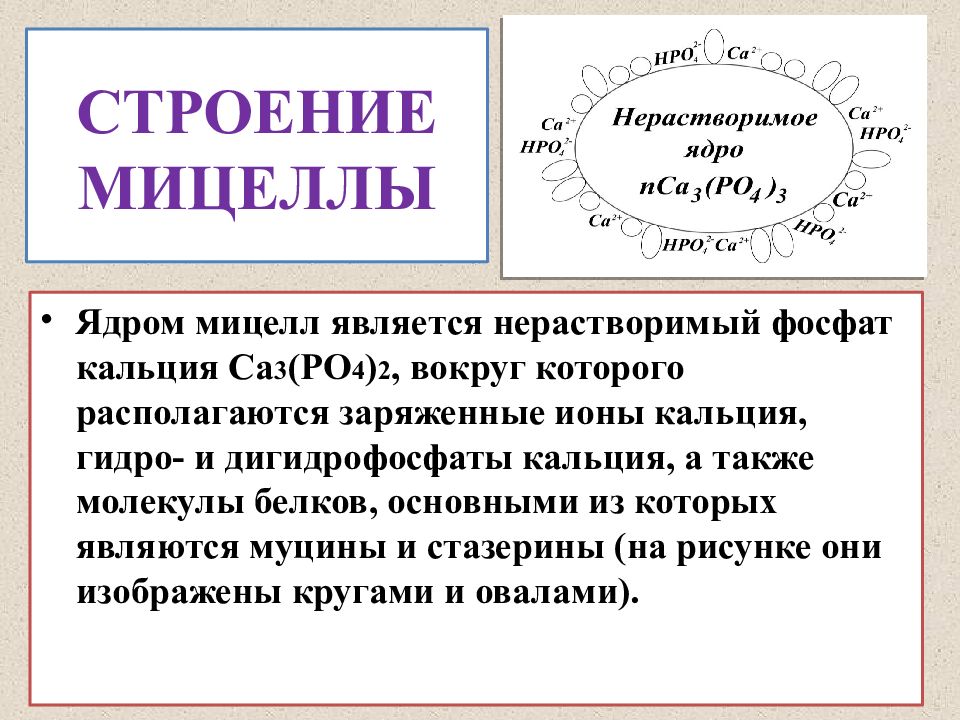

Слайд 22: СТРОЕНИЕ МИЦЕЛЛЫ

Ядром мицелл является нерастворимый фосфат кальция Са 3 (РО 4 ) 2, вокруг которого располагаются заряженные ионы кальция, гидро - и дигидрофосфаты кальция, а также молекулы белков, основными из которых являются муцины и стазерины (на рисунке они изображены кругами и овалами).

Слайд 23: ФУНКЦИИ НЕКОТОРЫХ ИОНОВ СЛЮНЫ

Ионы Na + и K+ вместе с с другими ионами определяют осмотическое давление, буферную емкость и устойчивость мицелл слюны. Бикарбонаты являются компонентами буферной системы слюны. Ионы фтора попадают в слюну из десневой бороздки, фтор ускоряет процессы реминерализации, обладает ингибирующим действием на рост бактерий.

Слайд 24: ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЛЮНЫ

Органические компоненты в слюне оставляют 0,8-6,0 г/л, что в 10-15 раз меньше, чем в крови. Попадают в смешанную слюну из разных источников: - слюнных желез (на рис.); - клеток слизистой оболочки полости рта; - десневой бороздки ( лейкоциты) ; - крови; - клеток микроорганизмов. Их количество зависит от состояния ротовой полости и всего организма в целом.

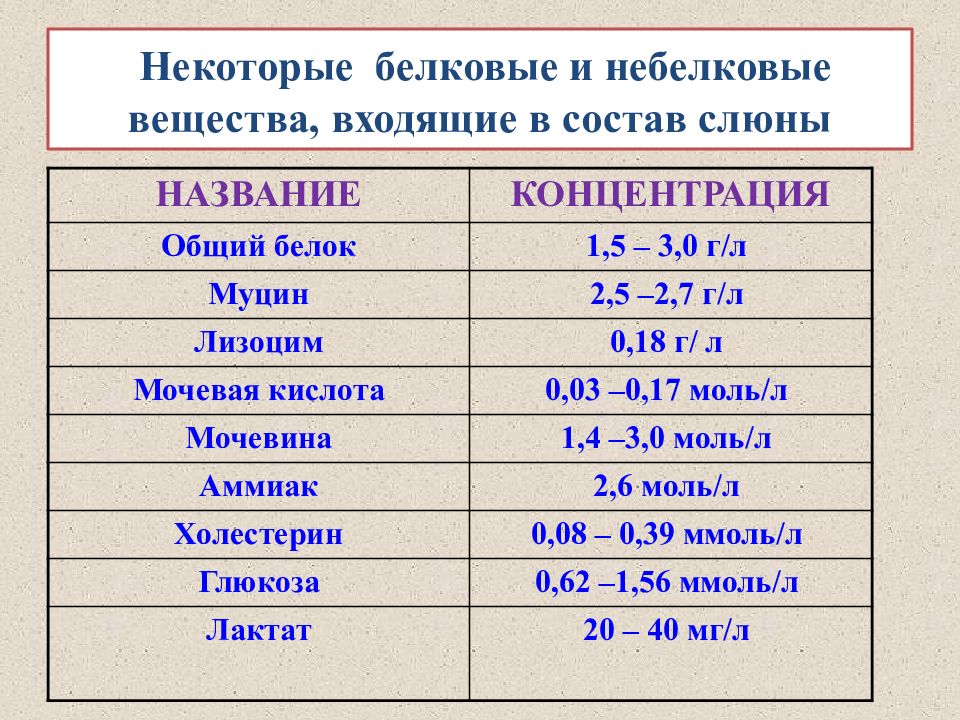

Слайд 25: Некоторые белковые и небелковые вещества, входящие в состав слюны

НАЗВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ Общий белок 1,5 – 3,0 г/л Муцин 2,5 –2,7 г/л Лизоцим 0,18 г/ л Мочевая кислота 0,03 –0,17 моль/л Мочевина 1,4 –3,0 моль/л Аммиак 2,6 моль/л Холестерин 0,08 – 0,39 ммоль /л Глюкоза 0,62 –1,56 ммоль /л Лактат 20 – 40 мг/л

Слайд 26: Органический состав слюны

Слюна содержит: - белки, углеводы, липиды, небелковые азотистые соединения (мочевину, мочевую кислоту) витамины, гормоны, органические и нуклеиновые кислоты и др. Органические вещества слюны можно условно разделить на 2 группы: белковой и небелковой природы.

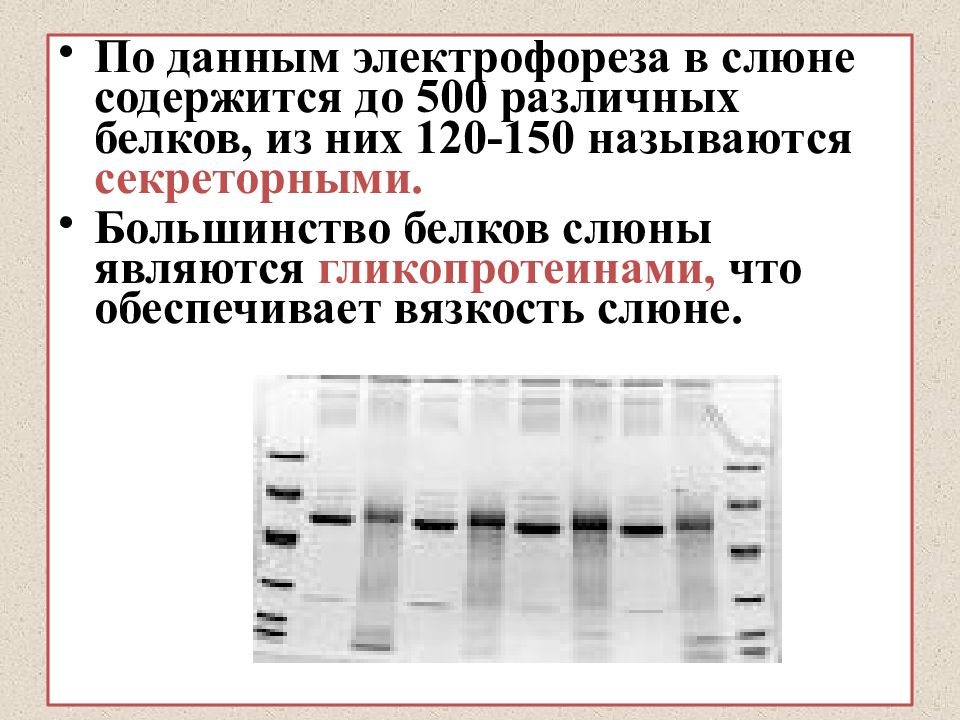

Слайд 27

По данным электрофореза в слюне содержится до 500 различных белков, из них 120-150 называются секреторными. Большинство белков слюны являются гликопротеинами, что обеспечивает вязкость слюне.

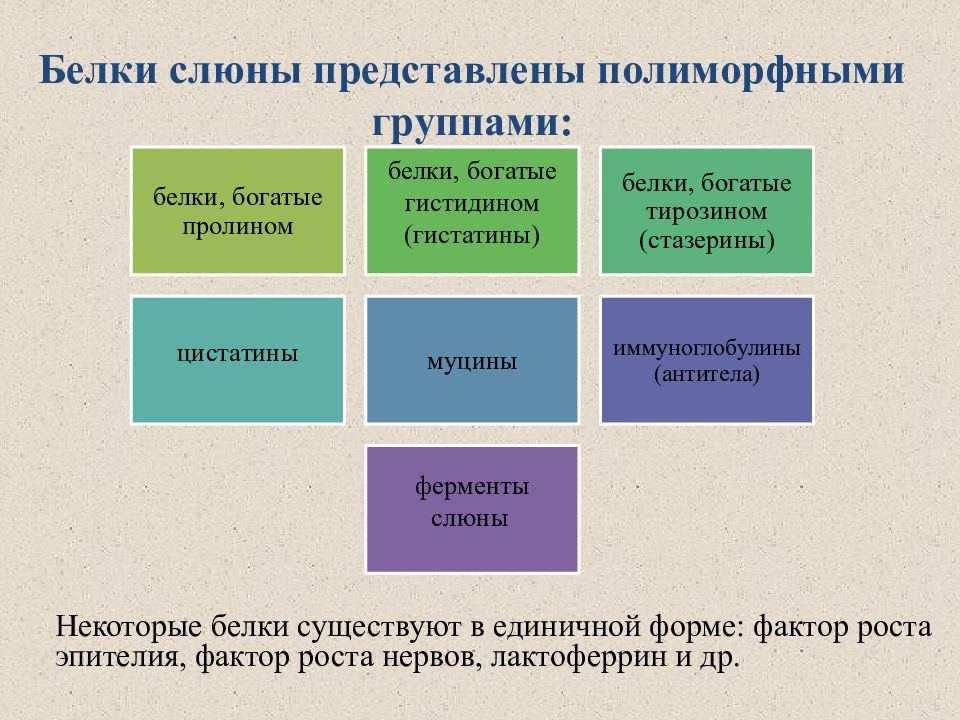

Слайд 28: Белки слюны представлены п олиморфными группами :

Некоторые белки существуют в единичной форме: фактор роста эпителия, фактор роста нервов, лактоферрин и др.

Слайд 30: 1. Белки, богатые пролином (ББП)

Выделяются, в основном, с секретом околоушных слюнных желез. Выполняют минерализующую и защитную функции. ББП составляют 70% всех белков секрета и подразделяются на 3 группы: Кислые Основные Гликозилированные В этих белках пролина, глицина и глутамина от 70% до 90% от всех аминокислотных остатков.

Слайд 32: 2. Гистатины - белки богатые гистидином (ББГ)

Возможно, отсутствие определенной структуры у ББГ и ББП облегчает образование с различными таннинами и белками как растворимых, так и нерастворимых комплексов.

Слайд 33: 3. Белки, богатые тирозином - стазерины ( статерины )

Это гликофосфопротеины с высоким содержанием тирозина. На N -концах молекул находятся фосфорилированные остатки серина, которые связывают кальций; Кальций с вязывающие белки, п репятствуют чрезмерно быстрому осаждению ионов фосфора и кальция на поверхности эмали зуба; Участвуют в образовании пелликулы зуба и угнетают рост бактерий (как и гистатины ). Совместно с гистатинами они ингибируют рост как аэробных, так и анаэробных бактерий.

Слайд 34: 4. Цистатины - кислые низкомолекулярные белки полости рта

Есть данные, что цистатины выполняют антимикробную и антивирусную функцию, через ингибирование активности ферментов – цистеиновых протеиназ, гидролизирующих белки полости рта. Специфически связываясь в активном центре ферментов с остатками цистеина, тормозят активность цистеиновых протеиназ. К ним относятся - катепсины B, H, L.

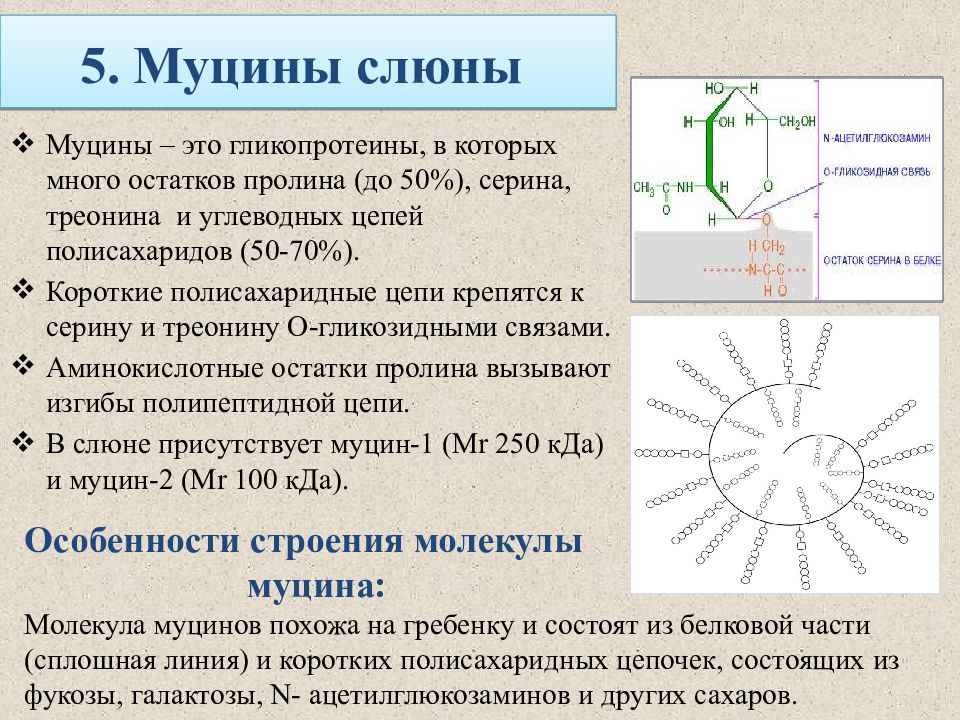

Слайд 35: 5. Муцины слюны

Муцины – это гликопротеины, в которых много остатков пролина (до 50 % ), серина, треонина и углеводных цепей полисахаридов (50-70 % ). Короткие полисахаридные цепи крепятся к серину и треонину О-гликозидными связами. Аминокислотные остатки пролина вызывают изгибы полипептидной цепи. В слюне присутствует муцин-1 ( Mr 250 кДа ) и муцин-2 ( Mr 100 кДа ). Особенности строения молекулы муцина: Молекула муцинов похожа на гребенку и состоят из белковой части (сплошная линия) и коротких полисахаридных цепочек, состоящих из фукозы, галактозы, N- ацетилглюкозаминов и других сахаров.

Слайд 37: 6. Ферменты слюны

В смешанной слюне проявляют активность более 100 ферментов. В основном ферменты синтезируются слюнными железами, часть попадает в слюну из разрушенных клеток эпителия, бактериальных клеток, лейкоцитов или из крови. В слюне присутствуют: гликозидазы фосфатазы протеазы ( катепсины A, B, H и L) ДНКазы и РНКазы ферменты – антиоксиданты и др.

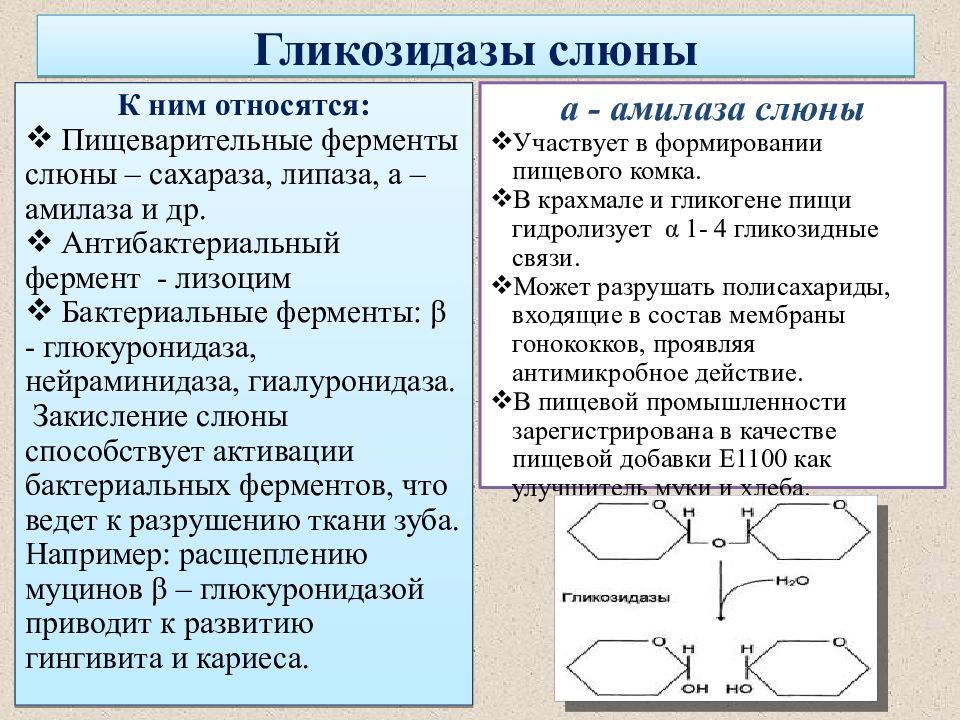

Слайд 38: Гликозидазы слюны

К ним относятся: Пищеварительные ферменты слюны – сахараза, липаза, a – амилаза и др. Антибактериальный фермент - лизоцим Бактериальные ферменты: β - глюкуронидаза, нейраминидаза, гиалуронидаза. Закисление слюны способствует активации бактериальных ферментов, что ведет к разрушению ткани зуба. Например: расщеплению муцинов β – глюкуронидазой приводит к развитию гингивита и кариеса. a - амилаза слюны Участвует в формировании пищевого комка. В крахмале и гликогене пищи гидролизует α 1- 4 гликозидные связи. Может разрушать полисахариды, входящие в состав мембраны гонококков, проявляя антимикробное действие. В пищевой промышленности зарегистрирована в качестве пищевой добавки E1100 как улучшитель муки и хлеба.

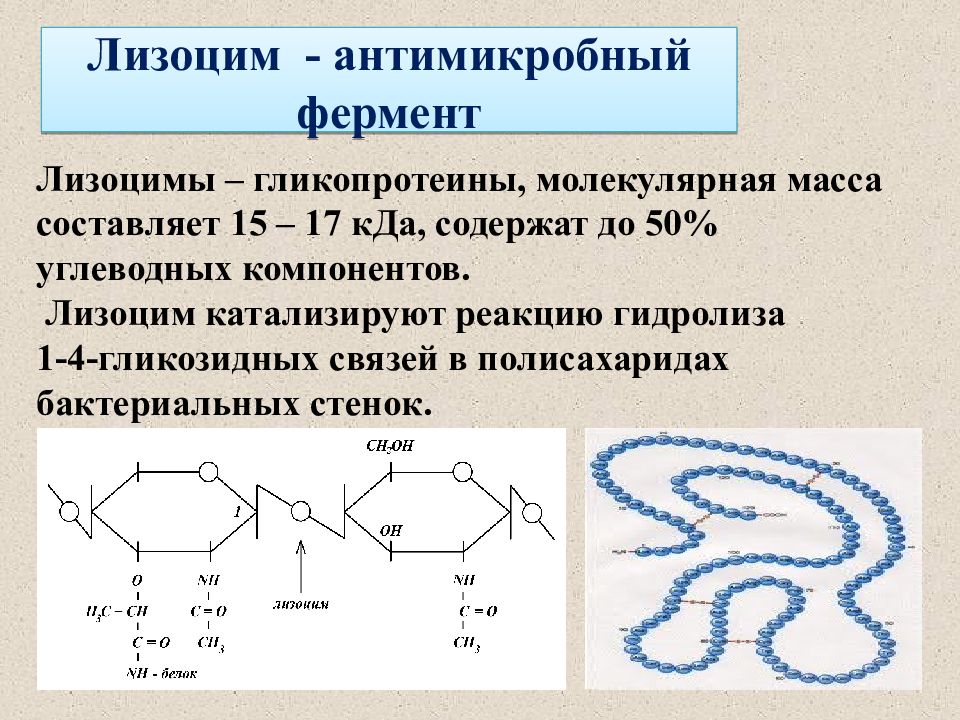

Слайд 39: Лизоцим - антимикробный фермент

Лизоцимы – гликопротеины, молекулярная масса составляет 15 – 17 кДа, содержат до 50 % углеводных компонентов. Лизоцим катализируют реакцию гидролиза 1-4-гликозидных связей в полисахаридах бактериальных стенок.

Слайд 40

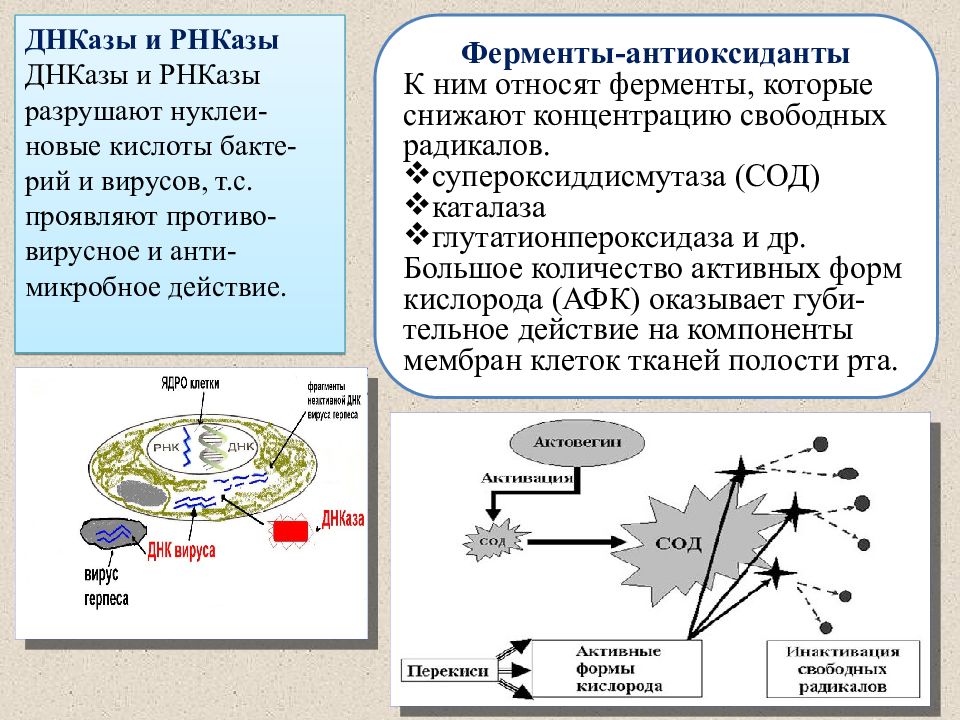

ДНКазы и РНКазы ДНКазы и РНКазы разрушают нуклеи-новые кислоты бакте-рий и вирусов, т.с. проявляют противо-вирусное и анти-микробное действие. Ферменты-антиоксиданты К ним относят ферменты, которые снижают концентрацию свободных радикалов. супероксиддисмутаза (СОД) каталаза глутатионпероксидаза и др. Большое количество активных форм кислорода (АФК) оказывает губи-тельное действие на компоненты мембран клеток тканей полости рта.

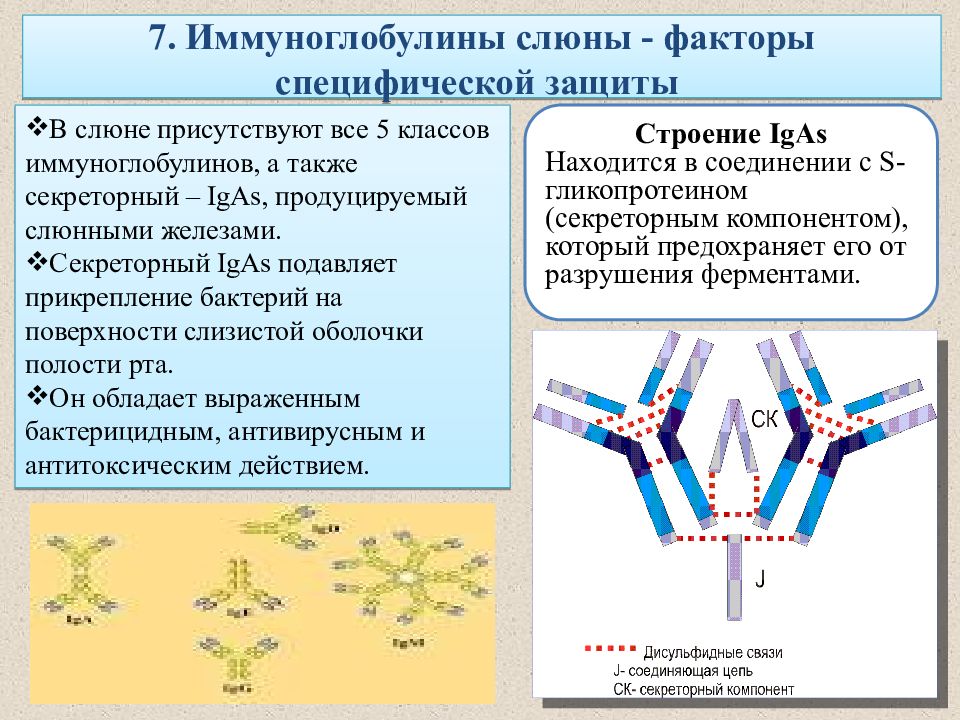

Слайд 41: 7. Иммуноглобулины слюны - факторы специфической защиты

В слюне присутствуют все 5 классов иммуноглобулинов, а также секреторный – IgAs, продуцируемый слюнными железами. Секреторный IgAs подавляет прикрепление бактерий на поверхности слизистой оболочки полости рта. Он обладает выраженным бактерицидным, антивирусным и антитоксическим действием. Строение IgAs Находится в соединении с S -гликопротеином (секреторным компонентом), который предохраняет его от разрушения ферментами.

Слайд 42: Лактоферрин - гликопротеин слюны

Связывает ионы железа, необходимые для развития бактерий, тем самым осуществляет антимикробное действие. Способен напрямую взаимодействовать с липополисахаридами мембраны Escherihia coli и вызывать их гибель. Лактоферрин играет большую роль в поддержании иммунитета полости рта новорожденных.