Первый слайд презентации: Болезни нарушений обмена веществ

Слайд 2: План лекции

1. Причины болезней, вызванных нарушением обмена 2. Классификация болезней, вызванных нарушением обмена веществ 3. Синдромы болезней, вызванных нарушением обмена веществ 4. Методы выявления нарушений обмена веществ

Слайд 3

5. Нарушения белкового, углеводного и липидного обмена 5.1. Кетоз 5.2. Паралитическая миоглобинурия 5.3. Ожирение 5.4. Алиментарная дистрофия

Слайд 5: Болезни нарушений обмена веществ

- имеют широкое распространение; - наносят значительный экономический ущерб.

Слайд 6: Болезни нарушений обмена веществ

Называют алиментарными, так как их возникновение связано, в основном, с: - дефицитом или избытком энергии, питательных или биологически - активных веществ в рационах животных.

Слайд 7: Этиология

Несоблюдение принятых нормативов полноценного питания с учетом: - физиологического состояния; - продуктивности; - возраста; - периодов выращивания и откорма.

Слайд 8: Этиология

Избыток, а чаще всего, дефицит в рационе: - протеина; - углеводов; - витаминов; - макро- и микроэлементов.

Слайд 9: Этиология

Нарушение соотношения в рационе: - сахара с протеином; - кальция с фосфором; - макро - и микроэлементов между собой.

Слайд 10: Этиология

Длительное скармливание монокормов: - силоса; - сенажа; - жома; - барды особенно с высоким содержанием масляной кислоты.

Слайд 11: Этиология

Скармливание кормов: - сена, соломы, пораженных грибами и токсинами грибов; - комбикормов и концентратов, приготовленных из некачественных зерновых отходов.

Слайд 12: Этиология

Нарушение условий содержания животных: - постоянное стойловое содержание; - отсутствие активного моциона; - отсутствие ультрафиолетового облучения.

Слайд 13: Этиология

Содержание в помещениях с неудовлетворительными параметрами микроклимата: - избыток влаги; - избыток аммиака, сероводорода, углекислоты; - высокая или низкая температура.

Слайд 14: Этиология

Стрессовые дезадаптации вследствие несоответствия резервных возможностей и резистентности организма животных технологическим и другим нагрузкам:

Слайд 15: Этиология

- недостаточность фронта кормления животных; - перегруппировки и перемещения животных; - транспортировки; - вакцинация; - производственные шумы; - эмоционально - болевые воздействия при ветеринарных манипуляциях.

Слайд 16: Этиология

Экологические факторы: - техногенные аномалии; - биогенные аномалии.

Слайд 17: Основные причины

Механизм действия факторов различный: - конечный результат воздействий всегда расстройства в обмене веществ.

Слайд 18: Классификация болезней обмена веществ

В основу классификации болезней обмена веществ положен принцип: - преобладающей патологии; - главного этиологического фактора.

Слайд 19: Классификация болезней обмена веществ

В организме животного: - многочисленные обменные реакции тесно связаны между собой; - при любой болезни нарушены все виды обмена; - но преобладает один иди два из них.

Слайд 20: Классификация болезней обмена веществ

Например, при остеодистрофии и рахите: - преобладает патология минерального обмена; - но при этих болезнях имеются значительные нарушения в метаболизме белков.

Слайд 21: Классификация болезней обмена веществ

Кетоз молочных коров сопровождается: - выраженным нарушением углеводно- жирового обмена; - однако при затяжном течении развивается системная костная дистрофия.

Слайд 22: Классификация болезней обмена веществ

Учитывая: - причины и характер преобладающей патологии все болезни, связанные с нарушением обмена веществ, разделяют условно: - на четыре группы.

Слайд 23: Классификация болезней обмена веществ

Первая группа - болезни, протекающие с преобладанием нарушений углеводно-жирового и белкового обменов: - ожирение; - алиментарная дистрофия; - кетоз; - паралитическая миоглобинурия.

Слайд 24: Классификация болезней обмена веществ

Вторая группа – болезни с преимущественным нарушением минерального обмена: - алиментарная остеодистрофия; - вторичная остеодистрофия; - энзоотическая остеодистрофия; - уровская болезнь; - синдром вторичной остеодистрофии у бычков; - гипомагниемия.

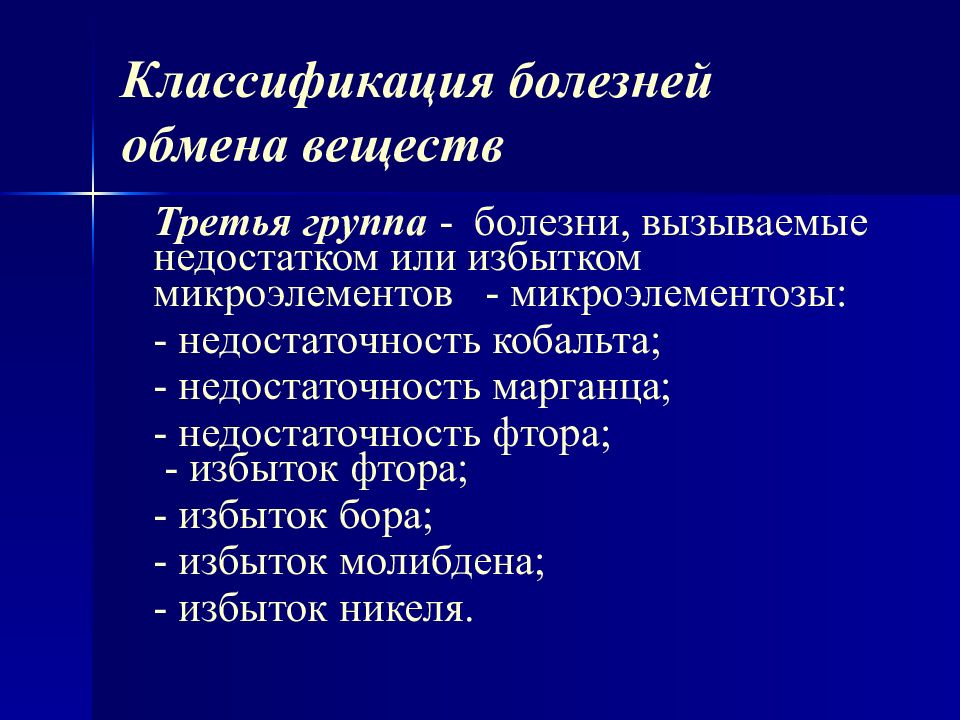

Слайд 25: Классификация болезней обмена веществ

Третья группа - болезни, вызываемые недостатком или избытком микроэлементов - микроэлементозы: - недостаточность кобальта; - недостаточность марганца; - недостаточность фтора; - избыток фтора; - избыток бора; - избыток молибдена; - избыток никеля.

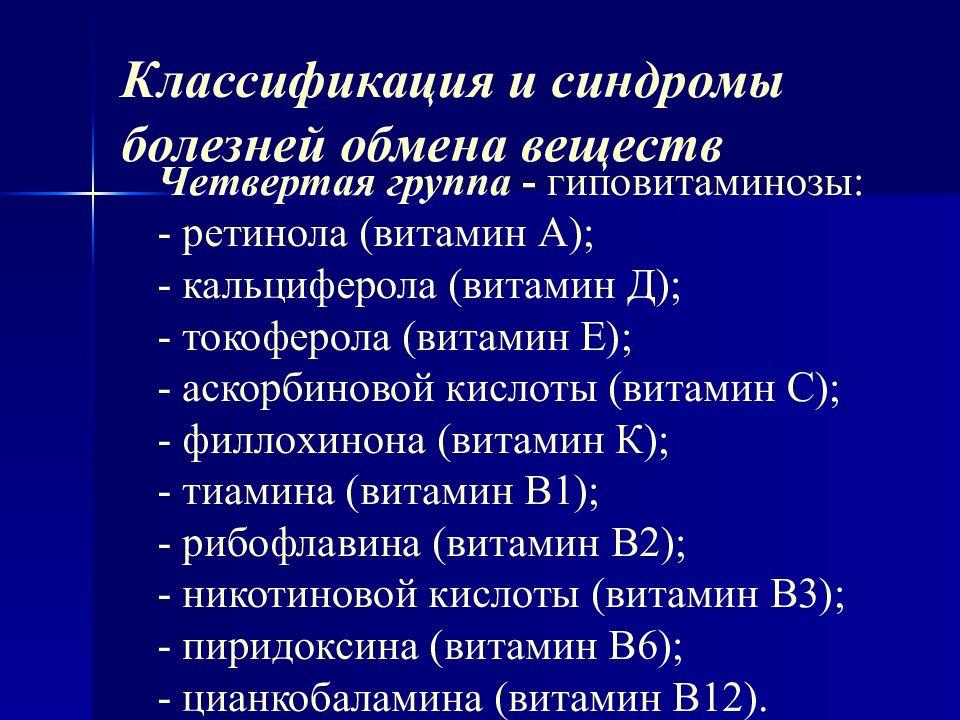

Слайд 26: Классификация и синдромы болезней обмена веществ

Четвертая группа - гиповитаминозы: - ретинола (витамин А); - кальциферола (витамин Д); - токоферола (витамин Е); - аскорбиновой кислоты (витамин С); - филлохинона (витамин К); - тиамина (витамин В1); - рибофлавина (витамин В2); - никотиновой кислоты (витамин В3); - пиридоксина (витамин В6); - цианкобаламина (витамин В12).

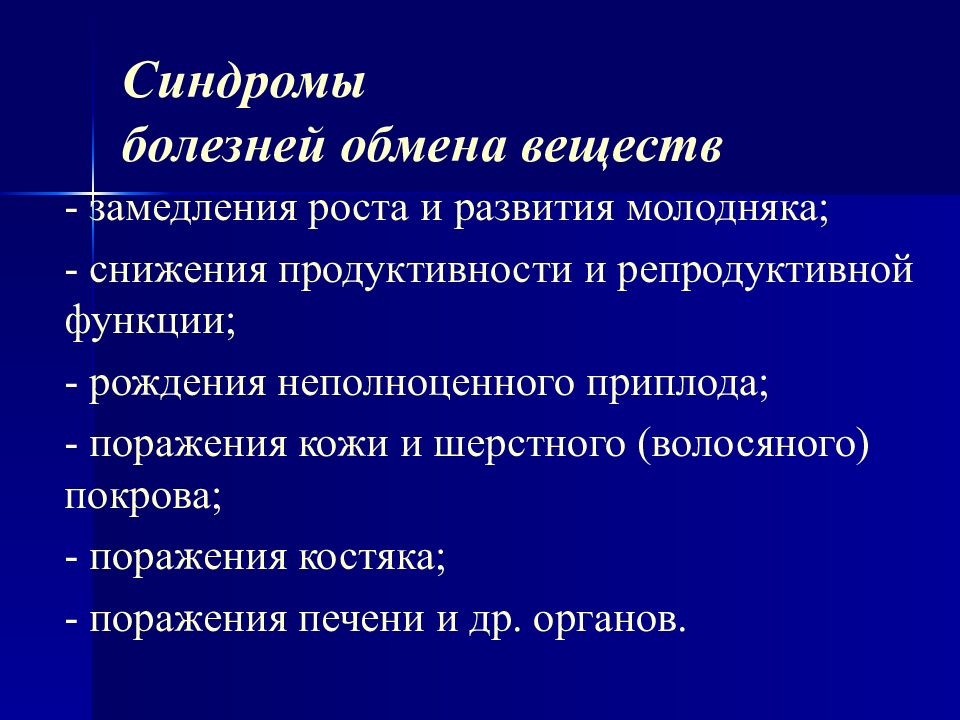

Слайд 27: Синдромы болезней обмена веществ

- замедления роста и развития молодняка; - снижения продуктивности и репродуктивной функции; - рождения неполноценного приплода; - поражения кожи и шерстного (волосяного) покрова; - поражения костяка; - поражения печени и др. органов.

Слайд 28: Синдром замедления роста и развития у молодняка

Обусловлен: - недостаткам в организме основных элементов питания и биологически активных веществ.

Слайд 29: Синдром замедления роста и развития у молодняка

Проявляется: - низким приростом живой массы; - запоздалыми сроками созревания организма; - предрасположенностью к инфекционным и др. болезням.

Слайд 30: Синдром снижения продуктивности и репродуктивной функции, рождения неполноценного приплода

Причины: - недостаточное или избыточное потребление питательных и биологически активных веществ; - накопление в организме промежуточных продуктов метаболизма.

Слайд 31: Синдром снижения продуктивности и репродуктивной функции, рождения неполноценного приплода

Проявляется: - низкой молочной, мясной продуктивностью животных; - удлинением межотельного периода; - «тихой» охотой; - перегулами; - бесплодием поголовья; - рождением ослабленного физиологически неполноценного приплода.

Слайд 32: Синдром снижения продуктивности и репродуктивной функции, рождения неполноценного приплода

У самцов снижение: - сперматогенеза; - половой активности.

Слайд 33: Синдром поражения кожи и шерстного покрова

Отмечают: - при всех формах нарушения обмена веществ.

Слайд 34: Синдром поражения кожи и шерстного покрова

Характерно: - снижение тургора (эластичности) кожи; - складчатость; - шелушение эпидермиса; - паракератоз; - тусклость волосяного покрова; - выпадение шерсти, пера (алопеции); - сечение волос; - матовость глазури копыт.

Слайд 35: Синдром поражения костяка

Обусловлен: - в основном нарушением минерального, белкового и витаминного обменов.

Слайд 36: Синдром поражения костяка

Проявляется: - признаки «лизухи»; - размягчение или уплотнение костяка; - лизис последних хвостовых позвонков, ребер; - утолщение суставов; - характерные изменения биохимических показателей крови.

Слайд 37: Синдром поражения печени и других органов

Обусловлен: - отрицательным влиянием на клетки высокой концентрации кетоновых тел, продуктов перекисного окисления липидов, аммиака, мочевой кислоты и других промежуточных продуктов метаболизма.

Слайд 38: Синдром поражения печени и других органов

Отмечают: - увеличение и болезненность печени; - глухость и расщепление сердечных тонов; - аритмии сердца; - отклонения от нормы биохимических показателей крови, мочи, молока.

Слайд 39

При болезнях этой группы наблюдают симптомокомплексы, характерные для поражения: - нервной системы; - системы крови; - иммунной системы.

Слайд 41: Методы выявления нарушений обмена веществ

Выявление ранней стадии или субклинической формы нарушений обмена веществ у животных позволяет: - своевременно провести мероприятия по устранению причин и предупреждению развития клинической тяжелой формы болезни.

Слайд 42: Методы выявления нарушений обмена веществ

Процесс диагностики болезней, обусловленных нарушениями обмена веществ включает следующие основные моменты:

Слайд 43: Методы выявления нарушений обмена веществ

- клинический осмотр; - клинические исследования; - лабораторные исследования; - анализ технологии содержания и кормления животных; - анализ технико-экономических показателей хозяйства.

Слайд 46: Кетоз

Болезнь жвачных животных, сопровождающаяся: - накоплением в организме кетоновых тел; - поражением гипофиз - надпочечниковой системы, щитовидной, околощитовидных желез, печени, сердца, почек и других органов.

Слайд 47: Кетоз

Встречается у: - молочных коров; - суягных овцематок; - буйволиц.

Слайд 48: Кетоз

Появление болезнь у жвачных животных обусловлено особенностью рубцового пищеварения, у животных с однокамерным желудком возникновения кетоза как болезни оспаривается.

Слайд 49: Кетоз коров

Болезнь ранее описывали под различными названиями: - ацетонемия, токсемия молочных коров, белковая интоксикация.

Слайд 50: Кетоз коров

Не следует кетоз называть ацетонемией (кетономией, кетонурией) - повышение в крови кетоновых тел и появление их в большом количестве в моче является одним из признаков кетоза.

Слайд 51: Кетоз коров

Кетонемия (кетонурия) могут быть при: - тяжелой форме сахарного диабета; - воспалительных процессах в организме; - голодании; но их патогенез иной, чем при кетозе.

Слайд 52: Кетоз коров

Болеют кетозом п pe имущественно: - коровы с уровнем продуктивности 4000 кг молока и выше.

Слайд 53: Этиология

Болезнь полиэтиологической природы, в возникновении которой определяющую роль играют три основных фактора: 1) дефицит энергии в фазу интенсивной лактации; 2) белковый перекорм; 3) поедание кормов, содержащих много масляной кислоты.

Слайд 54: Этиология

- наиболее ярко проявляется в первые 6 -10 недель после отела, когда необходимы большие энергозатраты на образование молока;

Слайд 55: Этиология

- преимущественно в хозяйствах с высококонцентрированным типом кормления, где в рационах коров недостает сена.

Слайд 56: Этиология

При высокой продуктивности животные: - потребляют большее количество концентрированных кормов; - приводит к нарушению соотношения ЛЖК в рубцовом содержимом в сторону повышения масляной кислоты, снижения пропионовой и возрастанию концентрации аммиака.

Слайд 57: Этиология

Возникновение кетоза связывают с избыточным поступлением с кормом (силос, сенаж и др.) масляной и уксусной кислот: - масляная кислота является предшественником кетоновых тел; - при торможении цикла трикарбоновых кислот из уксусной кислоты образуются ацето-ацетил-КоА и кетоновые тела.

Слайд 58: Этиология

Кетоз при избытке кормового жира связан: - с образованием большого количества масляной кислоты и кетоновых тел.

Слайд 59: Этиология

Факторами, способствующими возникновению кетоза служат: - ожирение; - гиподинамия; - недостаток инсоляции и аэрации.

Слайд 60: Симптомы

Для кетоза характерен сложный симптомокомплекс, проявляющийся расстройством: - сердечно-сосудистой системы; - пищеварительной системы; - нейро-эндокринной системы; - печени; изменениями показателей крови, мочи, молока, рубцового содержимого.

Слайд 61: Симптомы

Клиническое проявление болезни зависит: - от силы и продолжительности действия на организм кетогенных факторов; - степени кетогенеза; - адаптационных возможностей и индивидуальных особенностей животного.

Слайд 62: Симптомы

При остром, тяжелом течении болезни у новотельных коров на первый план выступают синдромы: - невротический; - гастроэнтеральный; - гепатотоксический.

Слайд 63: Симптомы

При невротическом синдроме: - животные временами возбуждены, необычно раздражены; - чувствительность кожи повышена (гиперестезия);

Слайд 64: Симптомы

- возбуждение сменяется угнетением, животные становятся вялыми, сонливыми, больше лежат.

Слайд 65: Симптомы

При гастроэнтеральном синдроме: - ослаблена моторика рубца (гипо - и атония).

Слайд 66: Симптомы

При гепатотоксическом синдроме: - острое тяжелое течение кетоза сопровождается токсической дистрофией печени:

Слайд 67: Симптомы

- быстро нарастающее угнетение, переходящее в депрессию и сонливость; - резкое увеличение, болезненность печени; - печеночная кома нередко заканчивается гибелью животного.

Слайд 68: Симптомы

При остром течении болезни: - тахикардия (100 -130 и более в 1 минуту); - учащенное дыхание (50 - 60 в минуту, в период угнетения дыхание иногда замедленно до 8 - 12 в мин);

Слайд 69: Симптомы

- температура тела обычно в пределах нормы; - быстро падает упитанность; - удой снижается, иногда наступает срыв лактации.

Слайд 70: Симптомы

Чаще кетоз у коров протекает в: - подострой и хронической формах, с несколько стертой клинической картиной:

Слайд 71: Симптомы

- матовость шерстного покрова; - глазури копытного рога; - угнетение; - вялость; - ослабление реакции на внешние раздражители; - залеживание;

Слайд 72: Симптомы

- понижение нервно-мышечного тонуса; - мышечная дрожь; - температура тела в пределах нормы; - аппетит изменчивый, чаще пониженный; - гипотония рубца;

Слайд 73: Симптомы

- область печеночного притупления болезненна и увеличена (при перкуссии верхней части 11 - 12 межреберий нередко отмечается тимпанический звук);

Слайд 74: Симптомы

- пульс часто учащен, иногда ослаблен; - тоны сердца ослаблены, приглушены, нередко расщеплены или раздвоены, наблюдается аритмия; - дыхание вначале болезни резко учащено, затем, по мере снижения кетогенеза постепенно приходит в норму;

Слайд 75: Симптомы

- упитанность и продуктивность снижается; - нарушается половой цикл; - удлиняется сервис-период или наступает бесплодие;

Слайд 76: Симптомы

- у отелившихся коров нередко наблюдают задержание последа; - телята рождаются ослабленными, с пониженной устойчивостью к желудочно-кишечным и другим болезням.

Слайд 77: Симптомы

Характерными признаками кетоза являются: - кетонемия; - кетонурия; - кетонолактия.

Слайд 78: Симптомы

У здоровых новотельных коров содержание кетоновых тел: - в крови до 8 мг %; - в молоке - 6 - 8 мг %; - в моче - 9 - 19 мг %.

Слайд 79: Симптомы

Кетонемия сопровождается: - одновременным повышением кетоновых тел в моче и молоке.

Слайд 80: Симптомы

Выраженные кетонемия, кетонурия и кетонолактия характерны: - для начальной стадии болезни.

Слайд 81: Симптомы

Для кетоза характерной является гипогликемия (снижение сахара в крови): - между содержанием сахара и кетоновых тел крови - отмечается обратная корреляционная зависимость.

Слайд 82: Симптомы

При кетозе: - развивается ацидоз; - снижается резервная щелочность.

Слайд 83: Симптомы

В сыворотки крови уровень: - общего кальция обычно не достигает нижнего предела нормы; - неорганического фосфора - в пределах нормы или несколько выше.

Слайд 84: Симптомы

Гипокальциемия не связана с недостатком в рационах кальция: - является результатом нарушения функции эндокринных желез и печени.

Слайд 85: Симптомы

В моче и молоке качественными пробами обнаруживают: - высокую концентрацию кетоновых тел, что является, диагностическим признаком.

Слайд 86: Течение и прогноз

Устранение причин болезни и соответствующее лечение: - обеспечивают выздоровление.

Слайд 87: Течение и прогноз

Одно и то же животное: - может болеть кетозом неоднократно.

Слайд 88: Патоморфологические изменения

Характерна: - дистрофия в различных органах, особенно в печени.

Слайд 89: Патоморфологические изменения

При острой тяжелой форме болезни печень: - увеличена в размерах (иногда достигает 22,5 кг при норме 9- 10 кг); - дряблой консистенции; - желтовато - оранжевого цвета; - поверхность разреза сальная; - желчный пузырь обычно растянут; - желчь густая, тягучая.

Слайд 90: Патоморфологические изменения

При хроническом течении печень: - может быть плотной; - нормальной по величине.

Слайд 91: Патоморфологические изменения

Почки: - увеличены; - границы между слоями выражены нечетко; - расширенный корковый слой имеет желтоватый оттенок.

Слайд 92: Патоморфологические изменения

Сердце: - под эпикардом значительные жировые отложения; - миокард дряблый, малокровный.

Слайд 93: Патоморфологические изменения

Яичники: - в отдельных случаях плотные с наличием фиброзных осложнений и кист.

Слайд 94: Патоморфологические изменения

В гипофизе, надпочечниках, щитовидной, поджелудочной железах: - застойная гиперемия; - отеки периваскулярных пространств и межуточной ткани; - некрозы.

Слайд 95: Диагноз

Для болезни характерны: - кетонемия; - кетонурия; - кетонолактия; - гипогликемия.

Слайд 96: Диагноз

При затяжном течении болезни, снижении аппетита кетонемия, кетонурия и кетонолактия: - бывают слабо выраженными или отсутствуют вообще. В этот период на первый план выступают признаки вторичной остеодистрофии.

Слайд 97: Диагноз

Кетоз необходимо отличать от: - вторичной кетонурии, которая может быть при тяжелом эндометрите, задержании последа, хирургической инфекции и некоторых других первичных болезнях.

Слайд 98: Диагноз

- кетоз носит массовый характер; - вторичная кетонурия возникает в виде спорадических случаев, связанных с первичной болезнью.

Слайд 99: Диагноз

При вторичной кетонурии: - не удается обнаружить кетоновые тела (ацетон, ацетоуксусную кислоту) в молоке качественной пробой (Лестраде), так как их концентрация невелика.

Слайд 100: Лечение

- устраняют причины болезни; - норму энергетического и протеинового питания приводят в соответствие с потребностями животных;

Слайд 101: Лечение

- при избытке протеина уменьшают в рационах количество высокобелковых концентратов и увеличивают норму хорошего сена, сенажа, корнеплодов;

Слайд 102: Лечение

- из рациона исключают все недоброкачественные корма, в том число силос, кислый жом, барду, содержащие повышенной количество масляной и уксусной кислот;

Слайд 103: Лечение

Лечение направлено на: - восстановление уровня в организме глюкозы и гликогена; - восстановление кислотно-щелочного равновесия; - нормализацию функции желудочно-кишечного тракта, сердца и др.органов; - пополнение организма недостающими витаминами и микроэлементами.

Слайд 104: Лечение

Внутривенно: - 1-3 раза в сутки и течение 2 - 3 дней вводят глюкозу в форме 10-40 % - го раствора.

Слайд 105: Лечение

Внутрь: - 150-500 г сахара; - глюкогенные средства - пропионат натрия, лактат натрия, пропиленгликоль, глицерин.

Слайд 106: Лечение

В профилактических целях: - добавляют пропиленгликоль к концентратам в количестве 3 - 6% от веса концентратов в течение 1 - 2 недель после отела; - глицерин рекомендуют вводить внутрь с водой или кормом в дозе 250 - 300 мл 3-5 дней подряд.

Слайд 107: Лечение

Для лечения больных кетозом коров применяют: - препарат холинол: 5% холин-хдорида, 0,01% хлорида кобальта и 90% пропиленгликоля.

Слайд 108: Лечение

Внутрибрюшинно вводят лекарственные жидкости: - раствор Рингера – Локка; - жидкости Шарабрина, Шайхаманова.

Слайд 109: Профилактика

Для профилактики кетоза соблюдают: - определенную структуру рациона; - не допускают энергетического дефицита и белкового перекорма; - оптимальное содержание клетчатки; - сахаро - протеиновое отношение.

Слайд 110: Профилактика

Не допускают: - скармливания недоброкачественных кормов; - длительного однотипного высококонцентратного, силосно - концентратного кормления с недостатком сена.

Слайд 111: Профилактика

В суточном рационе высокопродуктивных коров содержание сена должно быть не менее 6-8 кг.

Слайд 113: Паралитическая миоглобинурия

Тяжелая, остропротекающая болезнь, сопровождающаяся: - накоплением в мышцах молочной кислоты и др. кислот; - своеобразным их изменением; - парезом задней части туловища; - выделением с мочой миоглобина.

Слайд 114: Паралитическая миоглобинурия

Преимущественно: - у хорошо упитанных лошадей, особенно, тяжелого типа в возрасте 9 - 13 лет.

Слайд 115: Этиология

- обильное кормление лошадей, особенно, в период продолжительного перерыва в работе; - содержание животных в это время без проводок; - последующая напряженная работа или тренинг.

Слайд 116: Этиология

- встречается чаще после праздничных дней, поэтому болезнь называют: - «праздничная болезнь».

Слайд 117: Патогенез

- возникновению болезни предшествует избыточное накопление в мышцах гликогена; - при физической нагрузке гликоген мышц используется как энергетическое вещество;

Слайд 118: Патогенез

- в случае чрезмерной физической нагрузки, в мышцах происходит усиленный распад гликогена с образованием большого количества молочной и других кислот;

Слайд 119: Патогенез

- кислоты вызывают набухание и уплотнение мышечных волокон, контрактуры мышц;

Слайд 120: Патогенез

- мышечные волокна сдавливают проходящие между ними кровеносные капилляры и наступает недостаток кислорода;

Слайд 121: Патогенез

- происходит перерождение и распад мышечных волокон; - продукты распада мышц и гликогена вызывают токсемию, сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза;

Слайд 122: Патогенез

- это сопровождается резким подавлением функции ЦНС, дистрофией почек, сердца, появлением протеинурии;

Слайд 123: Патогенез

- существенно изменяется миоглобин (хромопротеид мышц, мышечный гемоглобин); - связь его с белком мышц становится непрочной; - поступает в кровь; - при низком почечном пороге миоглобина он выделяется с мочой, окрашивая ее в своеобразный цвет.

Слайд 124: Симптомы

- через непродолжительное время после начала работы лошадь начинает потеть; - появляется дрожание мышц; - отмечается напряженность движений, шаткость зада;

Слайд 125: Симптомы

- животное спотыкается и падает; - с определенным усилием приподнимает переднюю часть туловища и принимает позу сидящей собаки;

Слайд 126: Симптомы

- вскоре лошадь ложится; - вытягивает грудные конечности и голову; - попытка подняться безуспешна вследствие пареза тазовых конечностей.

Слайд 127: Симптомы

Развитие болезни сопровождается: - ригидностью и уплотнением мышц крупа и поясницы; - становятся твердыми и малочувствительными, немного припухшими.

Слайд 128: Симптомы

- температура тела вначале нормальная, затем, по мере нарастания интоксикации, появления осложнений, повышается до 39,5°С и выше;

Слайд 129: Симптомы

- частота пульса составляет 80 - 100 и более в минуту; - тоны сердца ослабленные, приглушенные;

Слайд 130: Симптомы

- аппетит сохранен; - жажда усилена; - акт глотания затруднен;

Слайд 131: Симптомы

- перистальтика кишечника ослаблена; - мочеиспускание редкое, затем вследствие возможного пареза мочевого пузыря прекращается.

Слайд 132: Симптомы

Патогномоничный признак болезни: - миоглобинурия - окрашивание вследствие этого мочи в красный, красно-коричневый или темно-бурый цвет.

Слайд 133: Симптомы

В типичных тяжелых случаях болезни миоглобинурия отмечается: - через 30 - 50 минут после появления первых признаков болезни, однако она может появиться значительно позже.

Слайд 134: Симптомы

В легких случаях болезни (синдром «скованности движений»): - миоглобинурия обычно отсутствует.

Слайд 135: Течение и прогноз

Различают течение болезни: - тяжелое; - среднее; - легкое.

Слайд 136: Течение и прогноз

Тяжелая форма: - длится 1 - 9 дней, в среднем 5 - 6 дней; - часто заканчивается летальным исходом вследствие интоксикации организма и развития сепсиса или гипостатической пневмонии.

Слайд 137: Течение и прогноз

Болезнь средней тяжести: - продолжается 3 - 4 дня и при своевременном лечении оканчивается выздоровлением.

Слайд 138: Течение и прогноз

Легкая форма болезни (синдром «скованности движений»): - обычно заканчивается выздоровлением в течение 2 - 3 дней даже без врачебного вмешательства.

Слайд 139: Патоморфологические изменения

- слизистые оболочки отечны, синюшные с желтушным оттенком; - мышцы крупа, поясницы, грудных, реже тазовых конечностей, массетеров серые или бледные с желтушным оттенком, напоминают рыбье мясо;

Слайд 140: Патоморфологические изменения

- в случае быстрой гибели животного и незамедлительного вскрытия трупа мышцы на воздухе окрашиваются в желтый цвет;

Слайд 141: Патоморфологические изменения

- полости сердца растянуты; - миокард дряблый, имеет вид вареного мяса; - на эпикарде и эндокарде кровоизлияния;

Слайд 142: Диагноз

Не вызывает трудностей. Наблюдается: - своеобразное изменение мышц; - парез задних частей туловища; - миоглобинурия.

Слайд 143: Лечение

- животному предоставляют полный покой; - обеспечивают толстой подстилкой;

Слайд 144: Лечение

- кормят хорошим сеном из разнотравья, кормовой свеклой, морковью, дают болтушку из отрубей; - поение должно быть обильным.

Слайд 145: Лечение

Проводят интенсивную ощелачивающую терапию: - внутривенно лошадям вводят 0,5 - 2 л 2,5% - го раствора гидрокарбоната натрия.

Слайд 146: Лечение

Добиваются слабительного эффекта: - введение внутрь 200 - 250 г сульфата натрия или сульфата магния; - делают очистительные клизмы.

Слайд 147: Лечение

- удаляют мочу из мочевого пузыря путем его катетеризации или массажа через прямую кишку.

Слайд 148: Лечение

Тонус желудочно-кишечного тракта поддерживают путем внутривенного введения в дозе 100 - 150 мл раствора: - 10% -го хлорида натрия; - 10% - го хлорида кальция.

Слайд 149: Лечение

При миоглобинурии эффективны: - токоферол; - тиамин; - аскорбиновая кислота.

Слайд 150: Лечение

- внутривенно или подкожно 1% -й раствор метиленовой сини на 25% - м растворе глюкозы в дозе 100 - 200 мл; - внутривенно 20 - 50 мл 30%-го раствора тиосульфата натрия.

Слайд 151: Лечение

Положительный эффект достигают от: - внутривенного введения раствора никотиновой кислоты и но-шпы;

Слайд 152: Лечение

- внутривенного введения глюкала в сочетании с подкожным введением раствора камфорного масла и внутримышечного введения раствора тиамина.

Слайд 153: Профилактика

- в нерабочие дни норму скармливания концентратов сокращают упитанным лошадям на 40 - 70%, животным средней упитанности на 10 - 25%, обязательно организуют проводку или выездку;

Слайд 154: Профилактика

- не допускают перекорма лошадей концентратами, кухонными отходами и другими высокоэнергетическими кормами.

Слайд 156: Ожирение

Избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях организма, связанное с нарушением обмена веществ.

Слайд 157: Ожирение

Болезнь встречается преимущественно у: - свиноматок, хряков, собак, кошек; - также у сухостойных коров и др. животных.

Слайд 158: Ожирение

Различают: - экзогенное или алиментарное; - эндогенное (эндокринное) ожирение.

Слайд 159: Этиология

У всех видов: - избыточное энергетическое кормление; - редкое, неравномерное обильное кормление, когда принятые с кормом жиры не успевают пройти нормальные процессы обмена и в большом количестве откладываются в виде запасов в организме.

Слайд 160: Этиология

У собак: - добавление к основному рациону животных жиров; - дача большого количества жирного мяса, субпродуктов, кондитерских изделий.

Слайд 161: Этиология

- способствует малый расход энергии в условиях недостаточной подвижности (гиподинамия).

Слайд 162: Этиология

Эндокринное: - гипотиреоз; - гипогонадизм; - гипо - или гиперфункция гипоталамуса и гипофиза (гипоталамо-гипофизарное ожирение); - гиперинсулизм; - нарушения ЦНС.

Слайд 163: Этиология

В развитии алиментарного и эндокринного ожирения играет роль: - генетический фактор.

Слайд 164: Патогенез

Сущность алиментарного ожирения заключается в: - неадекватном притоке энергетических веществ в виде жиров и углеводов с их расходом; - жир откладывается в сальнике, подкожной клетчатке и других тканях и органах.

Слайд 165: Патогенез

При гипотиреозе ожирение обусловлено: - снижением основного обмена и липолиза из-за недостатка тиреоидных гормонов.

Слайд 166: Патогенез

При гиперинсулизме избыток инсулина: - тормозит липолиз; - жир плохо расходуется и накапливается в тканях.

Слайд 167: Патогенез

Гипоталамо - гипофизарное ожирение связано с: - нарушением функции центра «насыщения» (центр «сытости») гипоталамуса; - гиперфагией - избыточным потреблению корма.

Слайд 168: Патогенез

Развитие ожирения обусловливается также: - гипофункцией яичников; - недостаточностью гормона роста (СТГ); - кастрацией животных.

Слайд 169: Патогенез

При ожирении: - в крови и тканях накапливаются промежуточные продукты обмена жиров, углеводов, белков; - на стенках сосудов откладывается холестерол; - развиваются атеросклероз и жировая дистрофия печени.

Слайд 170: Патогенез

У самок - морфофункциональные изменения в фетоплацентарной системе сопровождаются: - резким снижением уровня и крови прогестерона, эстрадиола, эстрола;

Слайд 171: Патогенез

- увеличивается мертворожденность; - снижается масса плодов при рождении; - отмечается физиологическая неполноценность новорожденного молодняка.

Слайд 172: Патогенез

У ожиревших животных: - задерживается созревание яйцеклеток, - нарушается половой цикл, - удлиняется межотельный период у коров.

Слайд 173: Патогенез

Ожирение является предрасполагающим фактором развития: - у коров - кетоза; - у собак и др. видов животных - сахарного диабета.

Слайд 174: Симптомы

- избыточная масса тела на 10 - 30% и более; - жировые отложения у корня хвоста, в области коленной складки, живота; - снижение реакции на внешние раздражения у животных (малоактивны, малоподвижны, залеживание);

Слайд 175: Симптомы

- уменьшение молочной продуктивности (гипо - или агалактия); - снижение половой активности; - бесплодие маточного поголовья; - развитие у коров кетоза, гепатоза, миокардоза и др. болезней.

Слайд 176: Симптомы

В крови: - значительно повышается содержание в сыворотке крови общих липидов, фосфолипидов, холестерола, триглицеридов, липопротеидов очень низкой плотности, инсулина, андрогенов у самок и эстрогенов у самцов;

Слайд 177: Симптомы

- снижается концентрация тиреотропина, СТГ; - гиперпротеинемия за счет повышения уровня глобулинов при снижении альбуминов.

Слайд 178: Патоморфологические изменения

- избыточное отложение жира в подкожной клетчатке, брыжейке, околопочечной клетчатке, эпикарде; - в печени, почках, сердечной мышце, яичниках и других органах - участки жировой инфильтрации.

Слайд 180: Диагноз

Эндокринное ожирение диагностируют: - путем длительного наблюдения за животными; - определения в крови содержания гормонов щитовидной железы, гипофиза и др.

Слайд 181: Лечение

Лечение эндогенного ожирения направлено на устранение основной болезни.

Слайд 182: Лечение

При гипофункции щитовидной железы назначают: - тиреоидин; - трийодтироидин гидрохлорид.

Слайд 183: Лечение

При гипофункции яичников применяют: - фолликулин; - синестрол; - прогестерон.

Слайд 184: Лечение

Для улучшения липидного обмена в печени назначают: - липотропные средства; - витамины группы В.

Слайд 185: Профилактика

- не допускают перекорма животных; - следят за нормированным их кормлением; - организуют раздельное содержание и кормление сухостойных коров и других групп животных;

Слайд 186: Профилактика

- в стадах с высоким предшествующим уровнем кормления и наличием животных с признаками ожирения, профилактика его достигается путем содержания животных на рационах с пониженным на 15-20% энергетическим кормлением;

Слайд 187: Профилактика

- необходимо следить за энергетической ценностью рационов собак; - животных, склонных к ожирению, целесообразно кормить часто малыми порциями; - необходимо проводить регулярный, активный моцион.

Слайд 189: Алиментарная дистрофия

Характеризуется: - общим истощением; - нарушением обмена веществ; - дистрофическими и атрофическими процессами в органах.

Слайд 190: Этиология

- недостаток питательных веществ в рационах животных; - сопутствует чрезмерная эксплуатация рабочих животных.

Слайд 191: Патогенез

В организме голодающих животных прежде всего истощаются резервы углеводов, главным образом в печени: - обеднение печени гликогеном; - возбуждение ее хеморецепторов;

Слайд 192: Патогенез

- посредством нейро - гуморальных факторов: адреналина, норадреналина, а также глюкокортикоидов из жировых депо в ток крови в возрастающем количестве поступают нейтральные жиры и жирные кислоты;

Слайд 193: Патогенез

- усиленное использование органами и тканями жира как основного источника энергии с избыточным образованием межуточных токсических продуктов - кетоновых тел, масляной кислоты;

Слайд 194: Патогенез

- ведет к жировой инфильтрации печени, переходящей в жировую дистрофию, которая может завершиться циррозом.

Слайд 195: Патогенез

Расстройство функции желудочно-кишечного тракта проявляется: - гипосекрецией; - снижением ферментативных процессов пищеварения и всасывания питательных веществ корма;

Слайд 196: Патогенез

- белки расщепляются до стадии альбумоз или пептонов, углеводы до декстринов, которые плохо всасываются эпителием кишечника и выводятся вместе с фекалиями, что усугубляет их недостаток.

Слайд 197: Патогенез

Длительный недокорм у самцов: - снижает образование тестостерона; - подавляется сперматогенез.

Слайд 198: Патогенез

У самок: - нарушается половой цикл; - снижается масса матки; - развиваются атрофические изменения в яичниках; - ухудшается созревание фолликулов.

Слайд 199: Симптомы

В зависимости от потери массы животного алиментарную дистрофию условно pa зделяют на три стадии.

Слайд 200: Симптомы

Первая стадия характеризуется потерей массы тела на 15-20%; вторая - на 20-30%; третья - более 30%. При потере массы более 40% обычно наступает гибель животного.

Слайд 201: Симптомы

В первой стадии из клинических симптомов наиболее характерными являются: - снижение упитанности, продуктивности и работоспособности; - состояние полностью нормализуется после устранения причин и предоставления животным полноценного рациона.

Слайд 202: Симптомы

Во второй и третьей стадиях болезни происходят морфофункциональные изменения в органах и тканях:

Слайд 203: Симптомы

- исхудание; - слизистые оболочки анемичные, сухие с синюшным оттенком; - волосяной покров взъерошенный, тусклый;

Слайд 204: Симптомы

- секреция и моторика желудочно-кишечного тракта понижены; - дефекация затруднена; - дыхание замедленное; - температура тела понижена; - тоны сердца ослаблены.

Слайд 205: Симптомы

При потере более 30% массы тела (третья стадия): - животные теряют способность к передвижению, лежат, самостоятельно не поднимаются.

Слайд 206: Симптомы

- аппетит отсутствует или резко понижен; - перистальтика преджелудков, желудка и кишечника замедленная; - кал сухой; - тонус ануса расслаблен;

Слайд 207: Симптомы

- температура тела понижена; - дыхание замедленное; - тоны сердца слабые.

Слайд 208: Симптомы

При всея стадиях болезни отмечают: - снижение в крови гемоглобина; - количества: - эритроцитов (эритроцитопения); - лейкоцитов (лейкопения); - сахара (гипогликемия); - общего белка сыворотки крови (гипопротеинемия).

Слайд 209: Симптомы

В первую стадию болезни устанавливают: - кетонемию; - кетонурию.

Слайд 210: Симптомы

Во второй и третьей стадиях болезни моча: - низкой относительной плотности; - кислой реакции.

Слайд 211: Течение и прогноз

Течение обычно длительное: - при переводе животных на полноценные рационы и проведения соответствующего лечения в первую и вторую стадии болезни исход обычно бывает благоприятный.

Слайд 212: Течение и прогноз

- в третью стадию, когда развиваются глубокие, необратимые процессы в органах и тканях, часто наступает гибель животного.

Слайд 213: Патоморфологические изменения

- атрофия и дистрофия мышц и органов; - в подкожной клетчатке, сальнике, брыжейке, эпикарде, жировой капсуле почек студенистый инфильтрат;

Слайд 214: Патоморфологические изменения

- в брюшной и плевральной полостях скопление до 2 - 4 л транссудата желтоватого цвета;

Слайд 215: Патоморфологические изменения

- в печени жировая инфильтраия и дистрофия, возможен цирроз, чаще атрофический;

Слайд 216: Патоморфологические изменения

- в почках и селезенке отложение амилоида, развитие гломерулонефрита.

Слайд 217: Диагноз

- анамнестические данные (скудное кормление); - характерные клинические признаки.

Слайд 218: Лечение

Направлено на: - постепенное восстановление важнейших жизненных функций организма; - нормализацию обмена веществ, упитанности и продуктивности.

Слайд 219: Лечение

Лошадям, крупному рогатому скоту, овцам и др. травоядным животным дают: - сено хорошего качества, овес, дерть ячменную, комбикорм, жмых, шрот, зеленые корма, картофель, морковь, свеклу, молоко (для молодняка);

Слайд 220: Лечение

свиньям: - мешанки из вареного картофеля, отрубей, зерновой дерти, комбикорма, травяной муки, обрат, молоко, комбинированный силос, зеленые корма; плотоядным: - мясо, печень, рыбу, творог, мясные супы, каши.

Слайд 221: Лечение

Для восстановления моторики желудочно-кишечного тракта, повышения его секреторной функции назначают: - малые дозы сульфата магния или сульфата натрия, горечи.

Слайд 222: Лечение

Парентерально вводят: - гидролизин Л -103; - аминопептид-2; - глюкозу в форме 5-20%-х растворов; - витаминные препараты.