Первый слайд презентации: ЛЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ. ГИПОТРОФИЯ»

Д.м.н., профессор Т.Г. МАЛАНИЧЕВА

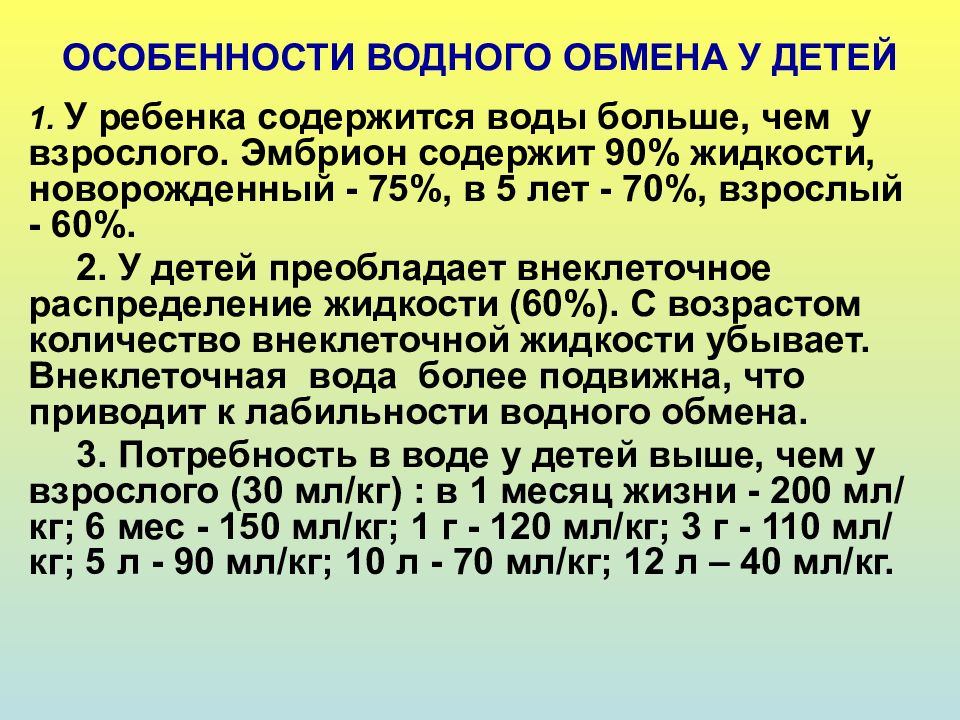

Слайд 2: ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

1. У ребенка содержится воды больше, чем у взрослого. Эмбрион содержит 90% жидкости, новорожденный - 75%, в 5 лет - 70%, взрослый - 60%. 2. У детей преобладает внеклеточное распределение жидкости (60%). С возрастом количество внеклеточной жидкости убывает. Внеклеточная вода более подвижна, что приводит к лабильности водного обмена. 3. Потребность в воде у детей выше, чем у взрослого (30 мл/кг) : в 1 месяц жизни - 200 мл/кг; 6 мес - 150 мл/кг; 1 г - 120 мл/кг; 3 г - 110 мл/кг; 5 л - 90 мл/кг; 10 л - 70 мл/кг; 12 л – 40 мл/кг.

Слайд 3

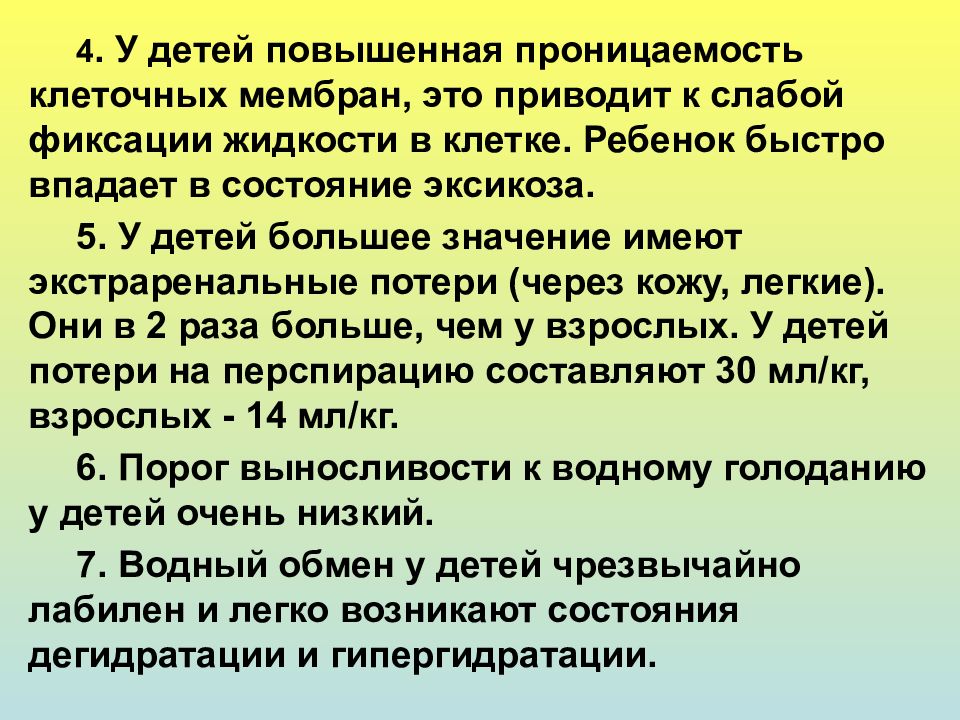

4. У детей повышенная проницаемость клеточных мембран, это приводит к слабой фиксации жидкости в клетке. Ребенок быстро впадает в состояние эксикоза. 5. У детей большее значение имеют экстраренальные потери (через кожу, легкие). Они в 2 раза больше, чем у взрослых. У детей потери на перспирацию составляют 30 мл/кг, взрослых - 14 мл/кг. 6. Порог выносливости к водному голоданию у детей очень низкий. 7. Водный обмен у детей чрезвычайно лабилен и легко возникают состояния дегидратации и гипергидратации.

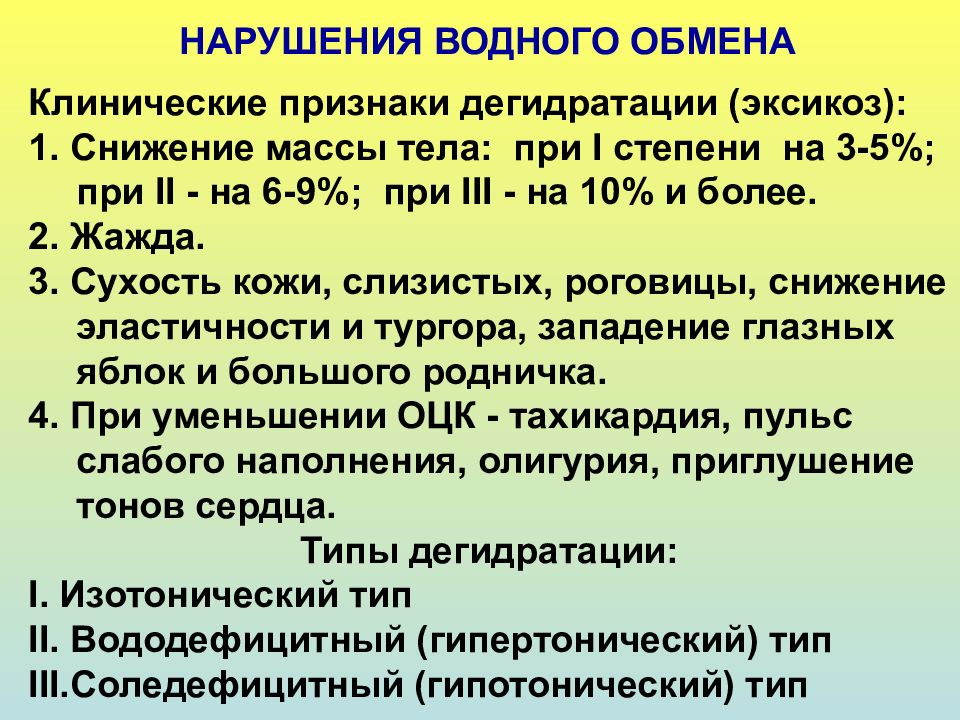

Слайд 4: НАРУШЕНИЯ ВОДНОГО ОБМЕНА

Клинические признаки дегидратации (эксикоз) : 1. Снижение массы тела: при I степени на 3-5%; при II - на 6-9%; при III - на 10% и более. 2. Жажда. 3. Сухость кожи, слизистых, роговицы, снижение эластичности и тургора, западение глазных яблок и большого родничка. 4. При уменьшении ОЦК - тахикардия, пульс слабого наполнения, олигурия, приглушение тонов сердца. Типы дегидратации: I. Изотонический тип II. Вододефицитный (гипертонический) тип III.Соледефицитный (гипотонический) тип

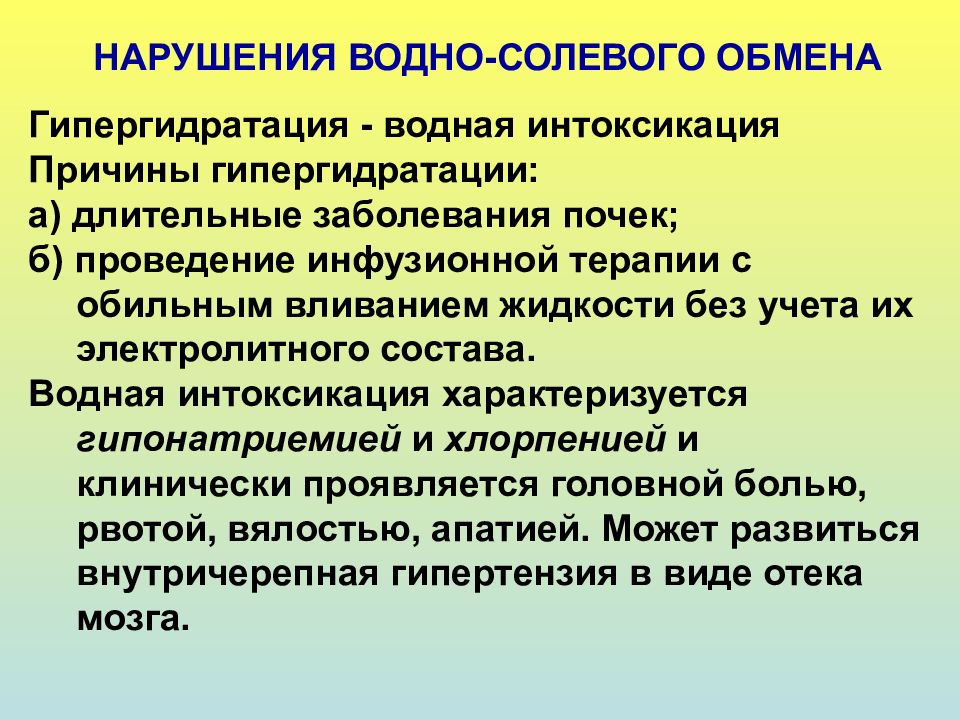

Слайд 5: НАРУШЕНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА

Гипергидратация - водная интоксикация Причины гипергидратации: а) длительные заболевания почек; б) проведение инфузионной терапии с обильным вливанием жидкости без учета их электролитного состава. Водная интоксикация характеризуется гипонатриемией и хлорпенией и клинически проявляется головной болью, рвотой, вялостью, апатией. Может развиться внутричерепная гипертензия в виде отека мозга.

Слайд 6: ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН У ДЕТЕЙ

Содержание натрия в сыворотке крови у новорожденных - как у матери. У недоношенных концентрация Na в первые дни повышается, затем снижается из-за ограниченной способност и задерживать Na. У доношенных уровень Na не изменяется. Внутриклеточное содержание Na у детей выше, за счет постепенного созревания «натриевого насоса» клеток. Тяжелое состояние развивается при снижении Na < 135 ммоль/л (при рвот е, адреногенитальн ом синд роме, поражени и почек ).

Слайд 7: ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН У ДЕТЕЙ

Калий находится во внутриклеточной жидкости и в небольшом количестве в плазме (4,0-4,5 ммоль/л). Его показатель является физиологической константой. Уменьшение содержания внутриклеточного К приводит к перемещению в клетку Na и воды, что сопровождается патологическими сдвигами в организме вследствие внутриклеточной гипергидратации. Гиперкалиемия в сыворотке крови наблюдается у новорожденных при тяжелой гипоксии, ацидозе, а старших детей - при уремии. Гиперкалиемия сопровождается опасностью остановки сердца.

Слайд 8: ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

Потребность в белке у детей, выше, чем у взрослых, и составляет: до 2 мес. - 2,2 г/кг; 3-5 мес. - 2,6 г/кг; 6-12 мес. - 2,9 г/кг; 1-3 года - 4 г/кг; 4-6 лет - 3,0-3,5 г/кг; 7-11 лет - 2,5-3,0 г/кг; 12-15 лет - 2,0-2,5 г/кг.

Слайд 9

2. Потребность детей в аминокислотах выше, чем у взрослых. Для взрослого незаменимыми являются 8 аминокислот (лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин), для детей до 5 лет – 9 (+ гистидин), а в первые 3 месяца жизни – 10 (+ цистин). 3. Дети чувствительны к дефициту белка, и к белковым перегрузкам. Дефицит белка приводит к гипотрофии, ослаблению иммунитета, снижению активности ферментов, выработки гормонов. Избыток белка - риск перегрузки печени, почек, перенапряжения ферментных систем, развития аллергии

Слайд 10

4. У детей имеется положительный азотистый баланс (количество поступившего азота превышает его потерю). У взрослых - эквивалентный азотистый обмен. Процессы переаминирования у детей протекают и нтенсивн ее. Н есовершенств о метаболизма аминокислот в первые месяц ы жизни могут быть причиной аминоацидеми и У новорожденных значительное количество в общем азоте мочи составляет мочевая кислота, а избыточное ее содержание является причиной мочекислого инфаркта.

Слайд 11: ПАТОЛОГИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

Нарушение расщепления и всасывания белка : - целиакия - непереносимость белков злаков (глютена). Развивается со 2-го полугодия жизни после введения глютенсодержащих каш. Проявляется полифекалией (обильный и жидкий стул), гипотрофией. Заболевание врожденное. - целиакиеподобный синдром - подобное состояние может возникать и после перенесенных кишечных инфекций, нерациональной антибиотикотерапии, Лучше поддается диетотерапии.

Слайд 12

Нарушение метаболизма белков : - аминоацидопатии - дефицит ферментов, участвующих в их обмене (фенилкетонурия, болезнь «кленового листа» и др.). Для них характерны особый запах мочи и пота: мышиный запах при фенилкетонурии, карамели - при болезни «кленового листа». Часто отмечаются нервно-психические нарушения, судорожный синдром, изменение мышечного тонуса, расстройство зрения, изменения кожи, ЖКТ, поражения печени, изменения крови.

Слайд 13: ОСОБЕННОСТИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

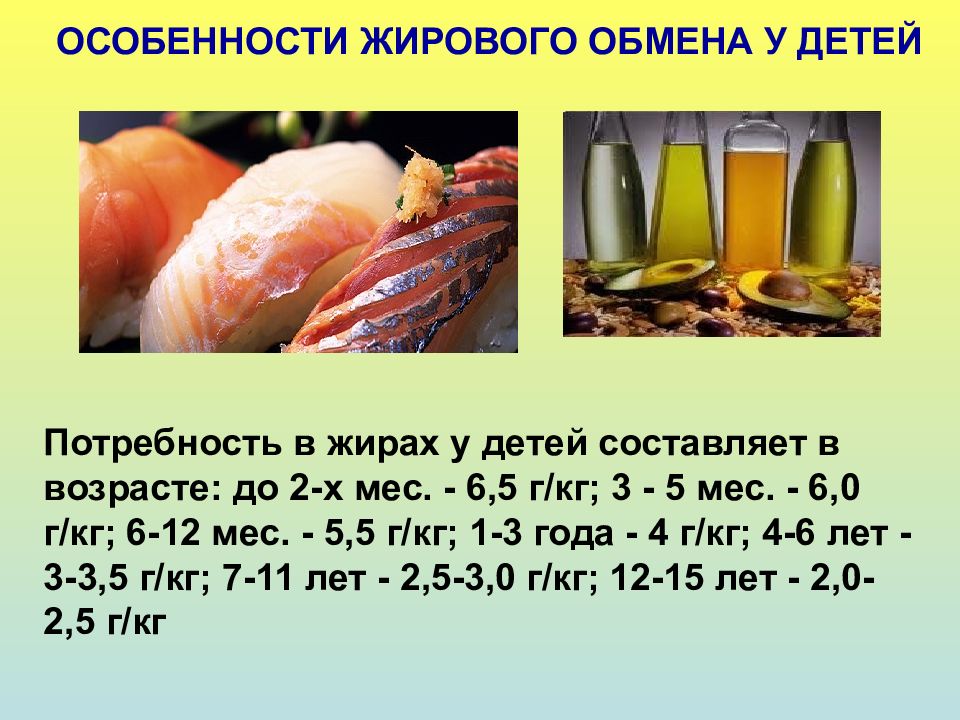

Потребность в жирах у детей составляет в возрасте: до 2-х мес. - 6,5 г/кг; 3 - 5 мес. - 6,0 г/кг; 6-12 мес. - 5,5 г/кг; 1-3 года - 4 г/кг; 4-6 лет - 3-3,5 г/кг; 7-11 лет - 2,5-3,0 г/кг; 12-15 лет - 2,0-2,5 г/кг

Слайд 14: ОСОБЕННОСТИ ЖИРОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

1. У доношенных содержание жира составляет 11,9-16% от массы тела. К 6 мес жизни количество жира нарастает до 26%, затем уменьшается. С началом полового созревания жировые запасы увеличиваются. 2. На величину резервного жира оказывает влияние характер питания. Так, при грудном вскармливании содержание жира у детей меньше, чем при искусственном. Избыточное питание детей раннего возраста стимулирует образование в жировой ткани адипозоцитов, что в дальнейшем проявляется склонностью к ожирению.

Слайд 15

3. Переваривание и всасывание жиров у новорожденных несовершенно - ч асто наблюдается стеаторея. 4. У детей синтез жиров из углеводов идет более интенсивно. В условиях недостатка углеводов расщепление жиров, сопровождается образованием большого количества кетоновых тел. Склонность к кетозу составляет одну из важных особенностей обмена веществ у детей. Кетоз легко развивается при нарушении диеты, легком голодании, различных заболеваниях, стрессовых ситуациях и сопровождается синдромом ацетонемической рвот ы.

Слайд 16: ПАТОЛОГИЯ ЖИРОВОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

- Избыточное отложение жира - паратрофия – до 1 года, ожирение – старше 1 года. Причины : перекорм, дисфункция эндокринных желез, центральный генез. - Недостаточное отложение жира - гипотрофия (до 2-х лет), упадок питания (старше 2-х лет). Причины: алиментарный недокорм, синдром мальабсорбции, эндокринные нарушения, врожденные пороки развития, поражение ЦНС и др.

Слайд 17

Липоидозы - нарушения липидного обмена, относимые к болезням накопления, проявляются общими симптомами -гепатоспленомегалия, психические расстройства. Болезнь Гоше - отложение в клетках РЭС и костном мозге гексоцереброзидов (геморрагический синдром, костные изменения), Нимана-Пика – сфингомиелина (рвота, глухота, слепота, коричневый оттенок кожи), Тея-Сакса - повышение отложения в сером веществе мозга, печени, селезенке – ганглиозидов (расстройства зрения, глухота, гипотония, судороги).

Слайд 19: ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

Углеводный обмен у детей характеризуется высокой интенсивностью. Повышенные энергетические затраты определяют большие потребности в углеводах : 0 до 12 мес - 13 г / кг, 1-3 года 16 г / кг, 4-12 лет – 12-15 г / кг Синтез углеводов из белков и жиров у детей сравнительно низкий. Небольшие отложения гликогена в печени из-за высокой энергетической потребности детей

Слайд 20

4. У новорожденных преобладает анаэробный гликолиз, а в сыворотке крови содержится значительное количество молочной кислоты. 5. У детей отмечается высокий гликогенолиз (расщепление гликогена до глюкозы) и гликолиз (расщепление глюкозы с образованием лактата и пирувата).

Слайд 21

7. В момент рождения уровень сахара в крови как как у его матери. С первых часов жизни наблюдается падение сахара, а к 5-6 дню его уровень повышается, но остается ниже, чем у взрослых. Повышение сахара в крови у детей идет волнообразно (1-я волна - к 6 годам, 2-я - к 12 г), что совпадает с усилением их роста и более высокой концентрацией соматотропного гормона. 8. В раннем и дошкольном возрасте имеется склонность к гипогликемическим реакциям.

Слайд 22: ПАТОЛОГИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

При дефиците фермента лактазы развивается лактазная недостаточность. С первых дней жизни после употребления молока возникают рвота, диарея, жидкий стул. Сахарный диабет, в основе которого лежит инсулиновая недостаточность, которая затрудняет утилизацию глюкозы через клеточные мембраны. Это приводит к повышению глюкозы в крови. Проявляется жаждой, повышением аппетита, полиурией, похуданием. Повышение сахара в крови - гипергликемия и появление сахара в моче - глюкозурия. Часто отмечается кетоацидоз и может развиться диабетическая кома.

Слайд 23

К нарушениям углеводного обмена относятся болезни обмена веществ из-за дефицита ферментов Галактоземия - дефицит галактозо-1-фосфат-уредилтрансферазы, приводит к накоплению в организме галактозы. Первые симптомы появляются после кормления женским молоком (рвота, гепатомегалия, спленомегалия, желтуха, гипотрофия). В моче - галактозурия. Фруктоземия - дефицит фруктозо-1-фосфат-альдолазы. Клиника схожа с галактоземией, выражена в легкой степени : рвота и резкое снижение аппетита после употребления фруктовых соков, подслащенной каши, непереносимость сладкого, особенно меда, содержащего чистую фруктозу. В моче - фруктозурия.

Слайд 24: Гликогенозы - врожденные дефекты энзимных систем, при которых нарушается синтез или распад гликогена Различают VI типов гликогенозов

При I типе (болезнь Гирке) - недостаточность глюкозы-6-фосфатазы. Гепатомегалия, гипогликемические судороги и кома, кетоз, отставание в росте. При II типе (болезнь Помпе) - недостаточность кислой мальтозы. Гепато - и кардиомегалия, мышечная гипотония, сердечная недостаточность. При III типе (болезнь Кори) - врожденный дефект амило-1,6-глюкозидазы. Клиника сходная с I типом, но менее тяжелая. Отсутствует кетоз. При IV типе (болезнь Андерсена) - дефицит 1,4-1,6-глюкозидазы. Желтуха, гепатомегалия, цирроз печени. При V типе (болезнь Мак-Арула) - дефицит мышечной фосфорилазы. Ложная гипертрофия мышц. При VI типе гликогеноза (болезнь Герца) - дефицит печеночной фосфорилазы. Гепатомегалия, гипогликемия, отставание в росте.

Слайд 25: Хронические расстройства питания – дистрофии

Дистрофии ( distrophia ; дис - + греч. trohpe – питание) – характеризуется нарушением усвоения питательных веществ Виды дистрофий: - гипотрофия, протекающая со снижением массы тела по отношению к его длине; - паротрофия, протекающая с избыточной массой тела; - гипостатура, протекающая с пропорциональным уменьшением массы и длины тела

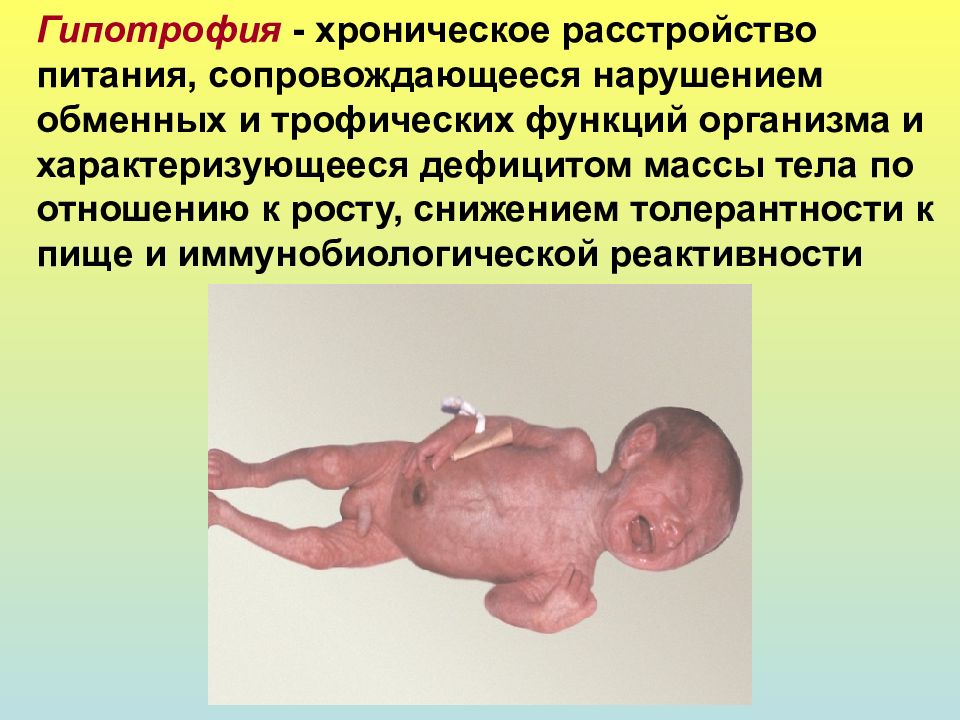

Слайд 26

Гипотрофия - хроническое расстройство питания, сопровождающееся нарушением обменных и трофических функций организма и характеризующееся дефицитом массы тела по отношению к росту, снижением толерантности к пище и иммунобиологической реактивности

Слайд 27: ЭТИОЛОГИЯ ГИПОТРОФИИ

По времени действия - 2 группы факторов: I. Пренатальные: а) генные и хромосомные мутации; б) неправильное питание матери во время беременности, вызывающее голодание материнского организма; в) патология беременности (токсикоз первой половины беременности, гестоз, отслойка плаценты, заболевания беременной и др.), приводящая к плацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода, задержке развития некоторых функциональных систем и становления процессов обмена веществ

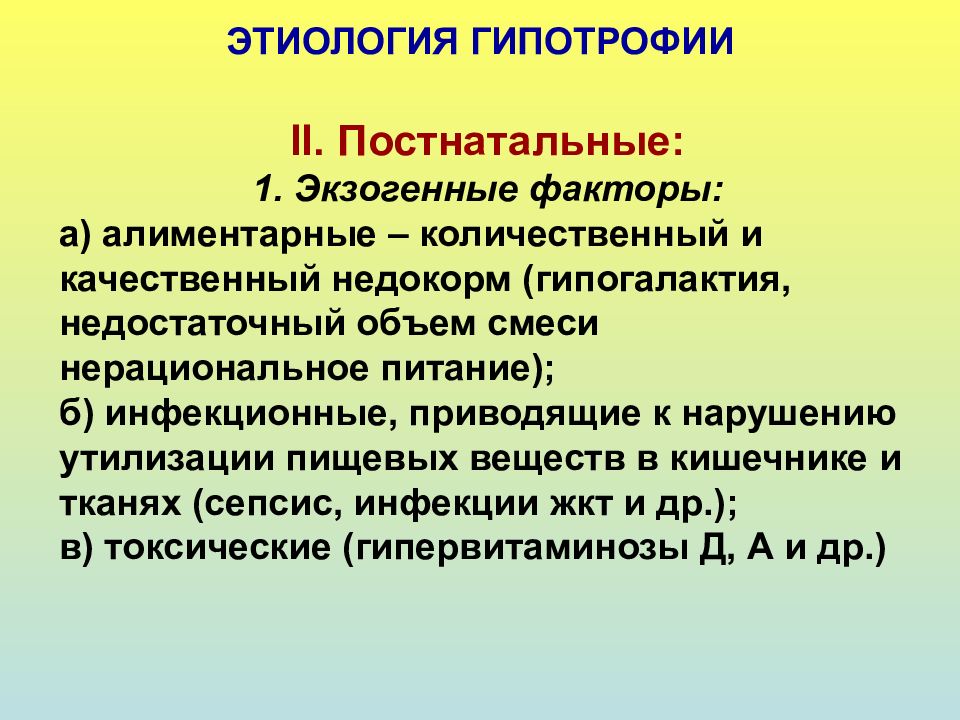

Слайд 28: ЭТИОЛОГИЯ ГИПОТРОФИИ

II. Постнатальные: 1. Экзогенные факторы: а) алиментарные – количественный и качественный недокорм (гипогалактия, недостаточный объем смеси нерациональное питание); б) инфекционные, приводящие к нарушению утилизации пищевых веществ в кишечнике и тканях (сепсис, инфекции жкт и др.); в) токсические (гипервитаминозы Д, А и др.)

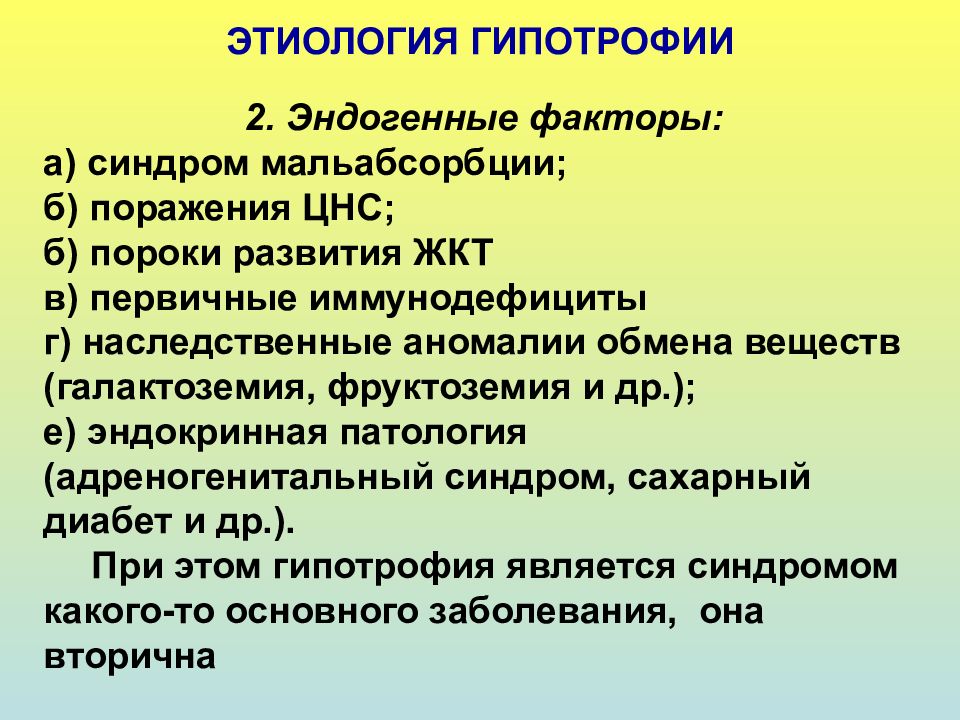

Слайд 29: ЭТИОЛОГИЯ ГИПОТРОФИИ

2. Эндогенные факторы: а) синдром мальабсорбции; б) поражения ЦНС; б) пороки развития ЖКТ в) первичные иммунодефициты г) наследственные аномалии обмена веществ (галактоземия, фруктоземия и др.); е) эндокринная патология (адреногенитальный синдром, сахарный диабет и др.). При этом гипотрофия является синдромом какого-то основного заболевания, она вторична

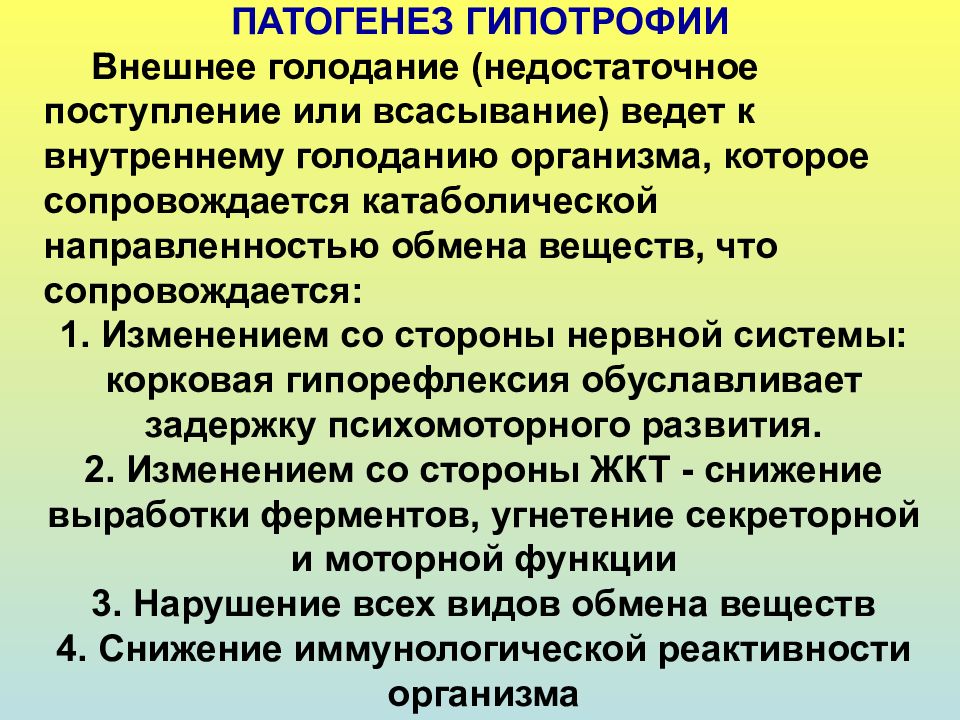

Слайд 30: ПАТОГЕНЕЗ ГИПОТРОФИИ

Внешнее голодание (недостаточное поступление или всасывание) ведет к внутреннему голоданию организма, которое сопровождается катаболической направленностью обмена веществ, что сопровождается: 1. Изменением со стороны нервной системы: корковая гипорефлексия обуславливает задержку психомоторного развития. 2. Изменением со стороны ЖКТ - снижение выработки ферментов, угнетение секреторной и моторной функции 3. Нарушение всех видов обмена веществ 4. Снижение иммунологической реактивности организма

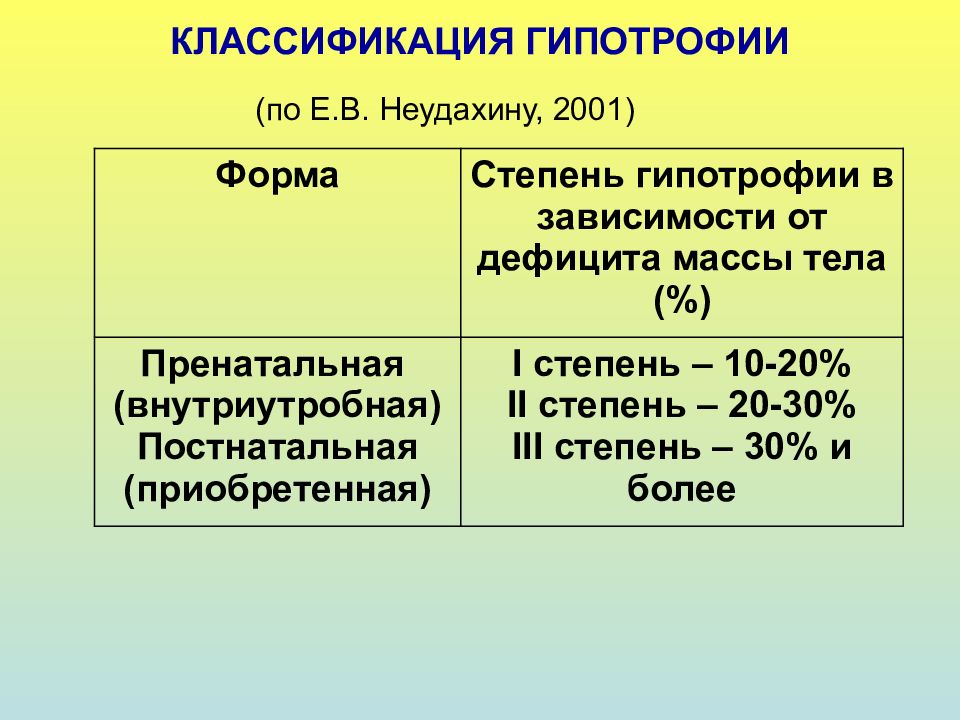

Слайд 31: КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПОТРОФИИ

Форма Степень гипотрофии в зависимости от дефицита массы тела (%) Пренатальная (внутриутробная) Постнатальная (приобретенная) I степень – 10-20% II степень – 20-30% III степень – 30% и более (по Е.В. Неудахину, 2001)

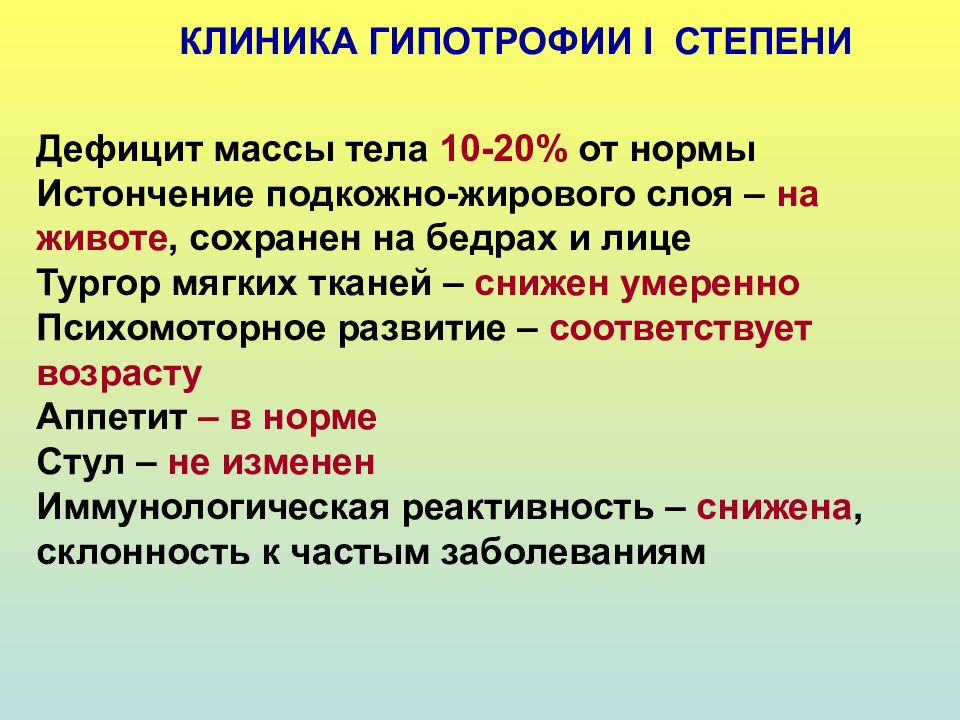

Слайд 33: КЛИНИКА ГИПОТРОФИИ I СТЕПЕНИ

Дефицит массы тела 10-20% от нормы Истончение подкожно-жирового слоя – на животе, сохранен на бедрах и лице Тургор мягких тканей – снижен умеренно Психомоторное развитие – соответствует возрасту Аппетит – в норме Стул – не изменен Иммунологическая реактивность – снижена, склонность к частым заболеваниям

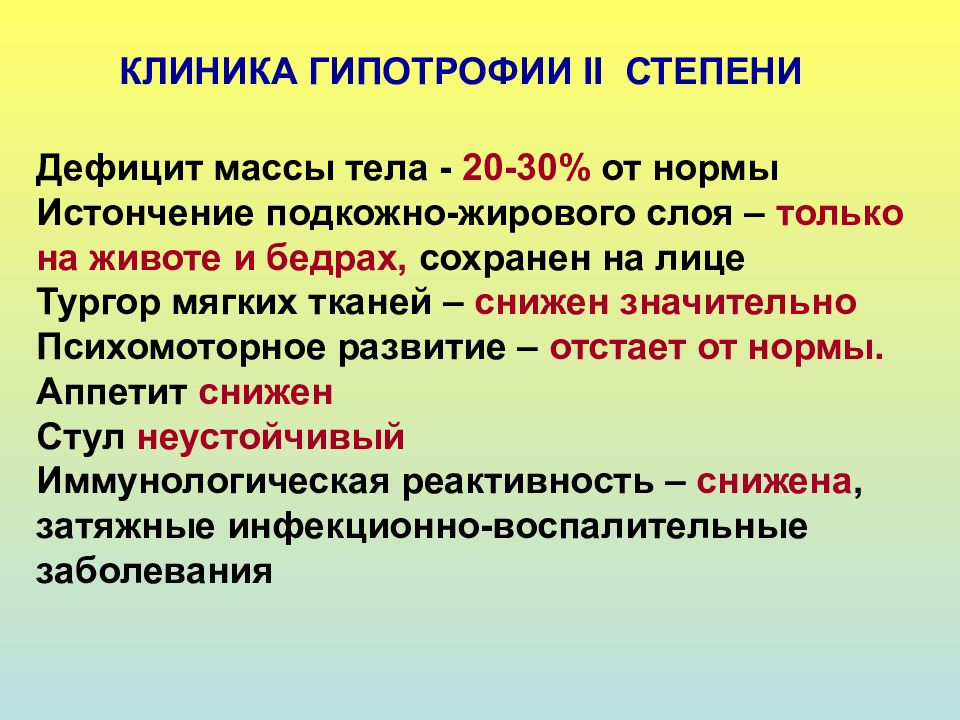

Слайд 34: КЛИНИКА ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ

Дефицит массы тела - 2 0- 3 0% от нормы Истончение подкожно-жирового слоя – только на животе и бедрах, сохранен на лице Тургор мягких тканей – снижен значительно Психомоторное развитие – отстает от нормы. Аппетит снижен Стул неустойчивый Иммунологическая реактивность – снижена, затяжные инфекционно-воспалительные заболевания

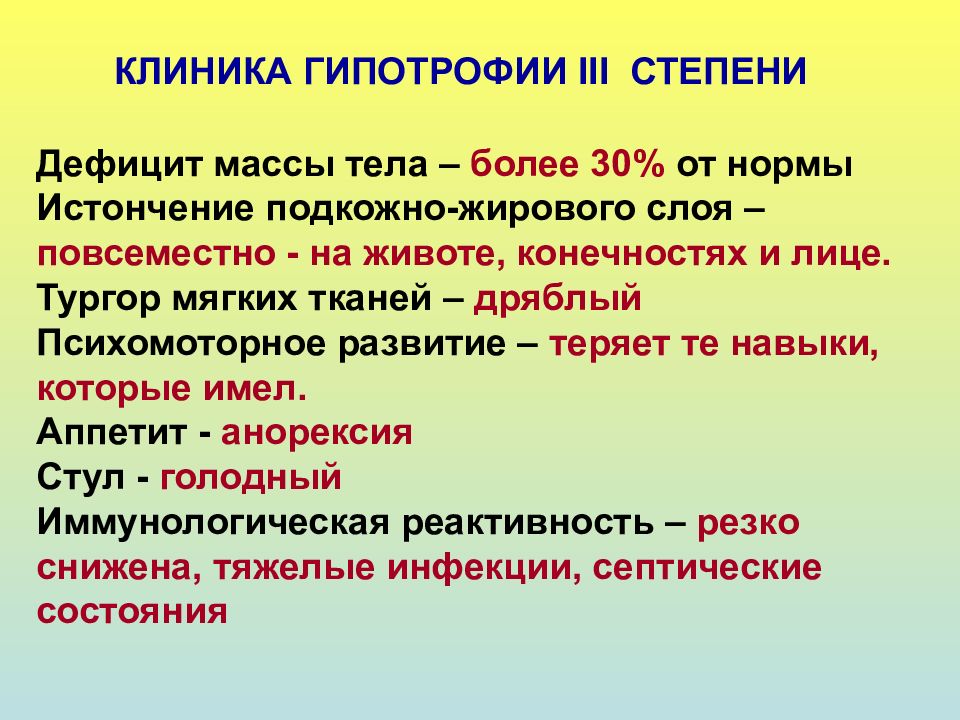

Слайд 35: КЛИНИКА ГИПОТРОФИИ III СТЕПЕНИ

Дефицит массы тела – более 3 0% от нормы Истончение подкожно-жирового слоя – повсеместно - на животе, конечностях и лице. Тургор мягких тканей – дряблый Психомоторное развитие – теряет те навыки, которые имел. Аппетит - анорексия Стул - голодный Иммунологическая реактивность – резко снижена, тяжелые инфекции, септические состояния

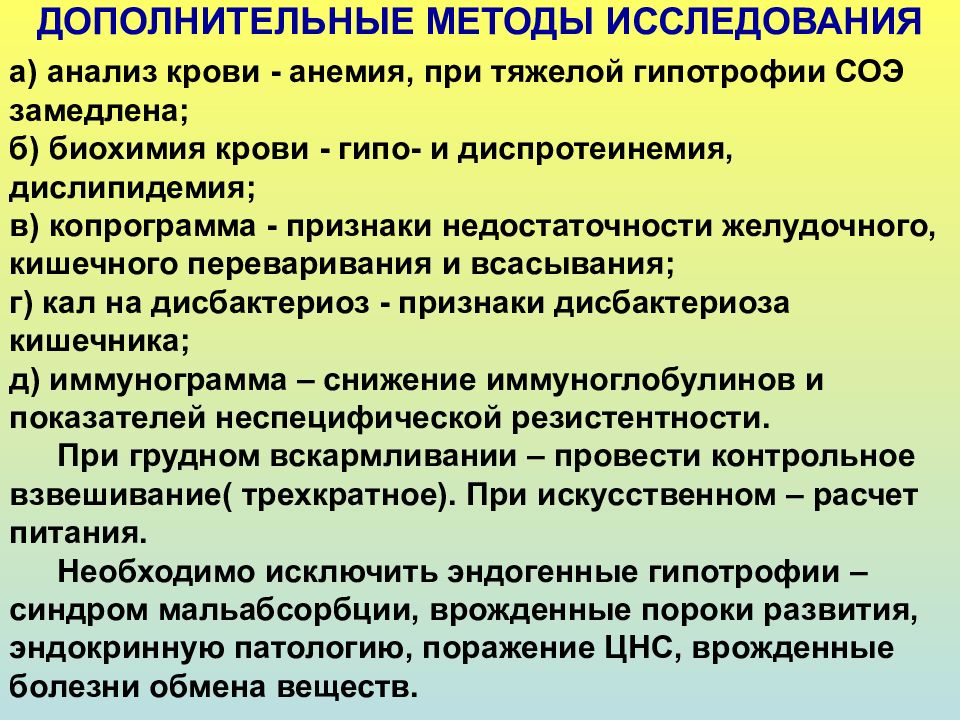

Слайд 38: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

а) анализ крови - анемия, при тяжелой гипотрофии СОЭ замедлена; б) биохимия крови - гипо- и диспротеинемия, дислипидемия; в) копрограмма - признаки недостаточности желудочного, кишечного переваривания и всасывания; г) кал на дисбактериоз - признаки дисбактериоза кишечника; д) иммунограмма – снижение иммуноглобулинов и показателей неспецифической резистентности. При грудном вскармливании – провести контрольное взвешивание( трехкратное). При искусственном – расчет питания. Необходимо исключить эндогенные гипотрофии – синдром мальабсорбции, врожденные пороки развития, эндокринную патологию, поражение ЦНС, врожденные болезни обмена веществ.

Слайд 39: ЭТАПЫ ДИЕТОТЕРАПИИ ГИПОТРОФИИ

При гипотрофии I степени – один этап репарационный период При гипотрофии II - III степени применяется принцип многофазного питания (три этапа): - адаптационный – период выяснения пищевой толерантности; - репарационный - включающий в себя переходный период; период усиленного питания.

Слайд 40: ДИЕТОТЕРАПИЯ ГИПОТРОФИИ

В период выяснения пищевой толерантности – используют грудное молоко или адаптированные молочные смеси, увеличивая частоту кормления до 7-10 раз в сутки. В наиболее тяжелых случаях применяется период постоянного зондового энтеральное питание в сочетании с частичным парентеральным питанием. Далее последовательно вводят продукты прикорма, постепенно наращивая их объем.

Слайд 41: ДИЕТОТЕРАПИЯ ГИПОТРОФИИ I степени

Устранить дефекты вскармливания. - Предпочтение отдают грудному молоку, а при искусственном вскармливании адаптированным смесям, обогащенным пробиотиками и пребиотиками. - Для повышения энергетической ценности рациона и коррекции белка назначают продукты и блюда прикорма (каши, творог, мясное пюре) на 2 недели раньше, чем здоровым детям. Расчет и коррекция питания проводится на долженствующий вес.

Слайд 42: ДИЕТОТЕРАПИЯ ГИПОТРОФИИ II степени

1. А даптационный период : - длится от 2-5 дней - расчет питания проводится на ФВ. - число кормлений увеличивается на 1-2 в сутки ; объем питания уменьшают до ½ - 2 / 3. - при необходимости дополнительно вводится жидкость (5% р-р глюкозы, оральные солевые растворы) ; - предпочтительно использование грудного молока, а при отсутствии адаптированные смеси, обогащенные про- и пребиотками. Возможно использовать смеси с более высоким содержанием белка - специализированные молочные смеси для маловесных детей (Пре-НАН, Пре-Нутрилак, Пре-Нутрилон, Фрисо-пре).

Слайд 43

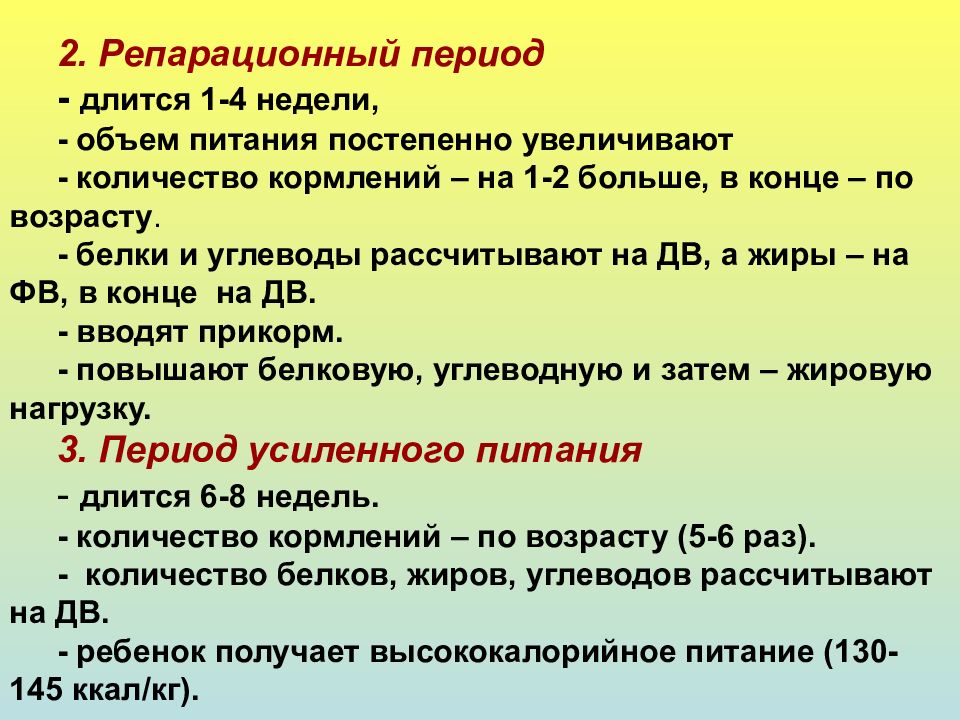

2. Репарационный период - длится 1-4 недели, - объем питания постепенно увеличивают - количество кормлений – на 1-2 больше, в конце – по возрасту. - белки и углеводы рассчитывают на ДВ, а жиры – на ФВ, в конце на ДВ. - вводят прикорм. - повышают белковую, углеводную и затем – жировую нагрузку. 3. Период усиленного питания - длится 6-8 недель. - количество кормлений – по возрасту (5-6 раз). - количество белков, жиров, углеводов рассчитывают на ДВ. - ребенок получает высококалорийное питание (130-145 ккал / кг).

Слайд 44: ДИЕТОТЕРАПИЯ ГИПОТРОФИИ III степени

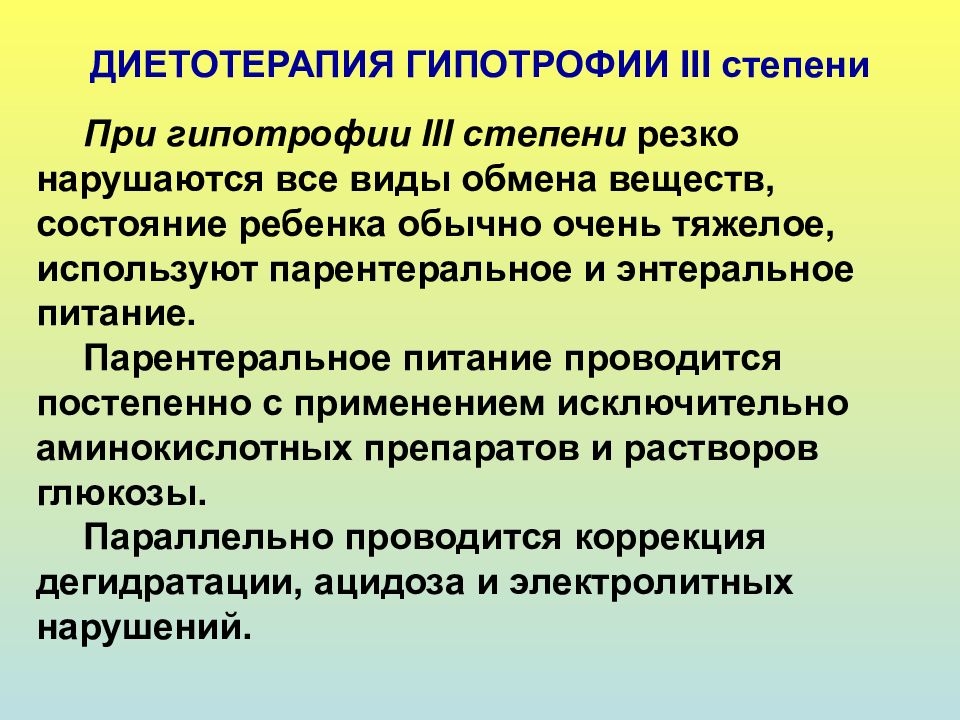

При гипотрофии III степени резко нарушаются все виды обмена веществ, состояние ребенка обычно очень тяжелое, используют парентеральное и энтеральное питание. Парентеральное питание проводится постепенно с применением исключительно аминокислотных препаратов и растворов глюкозы. Параллельно проводится коррекция дегидратации, ацидоза и электролитных нарушений.

Слайд 45

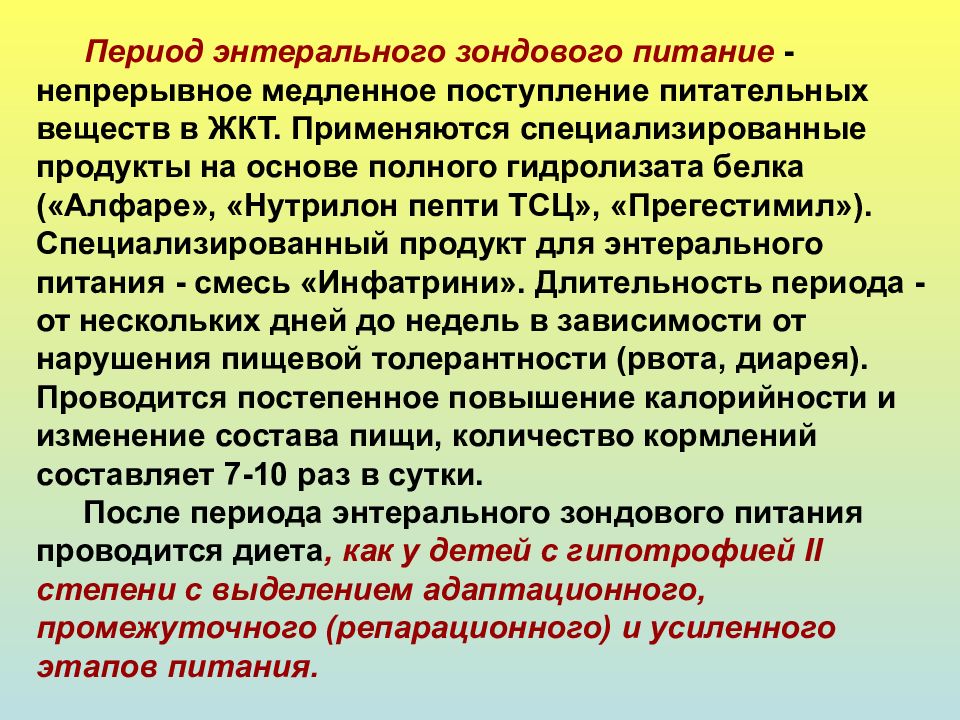

Период энтерального зондового питание - непрерывное медленное поступление питательных веществ в ЖКТ. Применяются специализированные продукты на основе полного гидролизата белка («Алфаре», «Нутрилон пепти ТСЦ», «Прегестимил»). Специализированный продукт для энтерального питания - смесь «Инфатрини». Длительность периода - от нескольких дней до недель в зависимости от нарушения пищевой толерантности (рвота, диарея). Проводится постепенное повышение калорийности и изменение состава пищи, количество кормлений составляет 7-10 раз в сутки. После периода энтерального зондового питания проводится диета, как у детей с гипотрофией II степени с выделением адаптационного, промежуточного (репарационного) и усиленного этапов питания.

Слайд 46: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

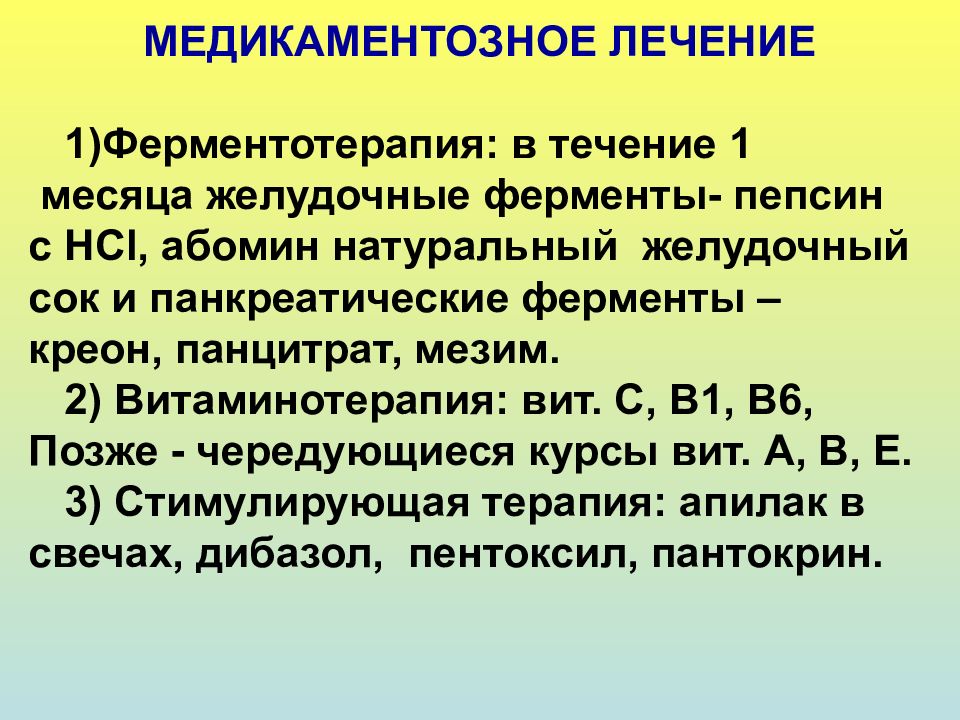

1)Ферментотерапия: в течение 1 месяца желудочные ферменты- пепсин с Н Cl, абомин натуральный желудочный сок и панкреатические ферменты – креон, панцитрат, мезим. 2) Витаминотерапия: вит. С, В1, В6, Позже - чередующиеся курсы вит. А, В, Е. 3) Стимулирующая терапия: апилак в свечах, дибазол, пентоксил, пантокрин.

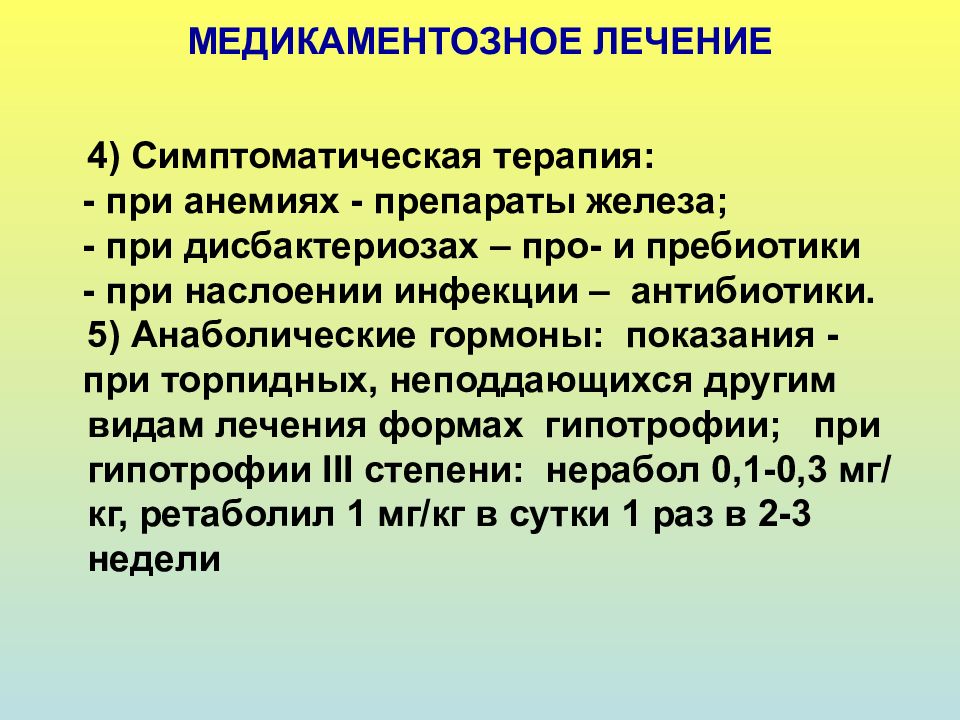

Последний слайд презентации: ЛЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ. ГИПОТРОФИЯ»: МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

4) Симптоматическая терапия: - при анемиях - препараты железа; - при дисбактериозах – про- и пребиотики - при наслоении инфекции – антибиотики. 5) Анаболические гормоны: показания - при торпидных, неподдающихся другим видам лечения формах гипотрофии; при гипотрофии III степени: нерабол 0,1-0,3 мг/кг, ретаболил 1 мг/кг в сутки 1 раз в 2-3 недели