Первый слайд презентации: ГОУ ВПО Кировская ГМА Кафедра микробиологии с вирусологией и иммунологией

Лекция «АНТИГЕНЫ. АНТИТЕЛА» Лектор: к.м.н. Е.И. КОРОТКОВА

Слайд 2: План лекции:

Основные свойства антигенов. Строение антигенов. Антигены микроорганизмов. Антигены человека и животных. Основные функции антител. Структура молекулы иммуноглобулина. Классы иммуноглобулинов, их свойства и строение. Динамика образования антител. Виды антител.

Слайд 3

Антигены – вещества различного происхождения, которые несут признаки генетической чужеродности и при введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических реакций.

Слайд 4: Основные функции антигенов:

Индуцируют иммунологический ответ (синтез антител и запуск реакций клеточного иммунитета). Специфически взаимодействуют с образовавшимися антителами как in vivo, так и in vitro. Обеспечивают иммунологическую память – способность организма отвечать на повторное введение антигена иммунологической реакцией, характеризующейся большей силой и более быстрым развитием. Обуславливают развитие иммунологической толерантности – арреактивности к последующему иммуногенному воздействию антигена.

Слайд 5: Основные свойства антигенов:

Иммуногенность – способность вызывать иммунитет, невосприимчивость к инфекции. Антигенность – способность вызывать образование специфических антител. Специфичность – способность избирательно реагировать со специфическими антителами или сенсибилизированными лимфоцитами.

Слайд 6: Факторы, определяющие антигенность:

Чужеродность (гетерогенность) – генетически обусловленное свойство антигенов одних видов животных отличаться от антигенов других видов животных. Молекулярный вес и размеры. Химическая природа и химическая однородность. Жесткость структуры. Растворимость.

Слайд 7

Адъюванты (от лат.- adjuvans, помогать) – вещества, введение которых одновременно с антигенами (или гаптеном) усиливает иммунный ответ. Механизм действия адъювантов заключается в депонировании (запасании) антигена, стимуляции фагоцитоза и мутагенном действии на лимфоциты, способствуют продукции цитокинов.

Свойства антигенов. Вид иммунизированного животного (состояние иммунизированного организма). Способ введения антигена (перорально, внутрикожно, внутримышечно). Доза антигена. Интервал между прививками. Быстрота разрушения антигена в организме и выведения его из организма.

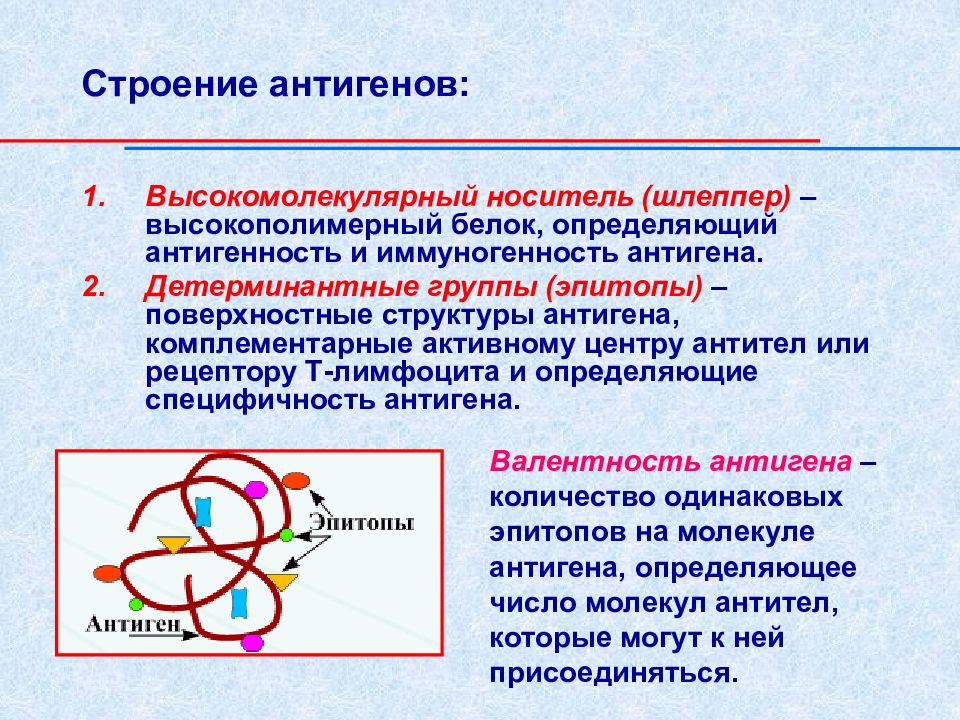

Слайд 9: Строение антигенов:

Высокомолекулярный носитель (шлеппер) – высокополимерный белок, определяющий антигенность и иммуногенность антигена. Детерминантные группы (эпитопы) – поверхностные структуры антигена, комплементарные активному центру антител или рецептору Т-лимфоцита и определяющие специфичность антигена. Валентность антигена – количество одинаковых эпитопов на молекуле антигена, определяющее число молекул антител, которые могут к ней присоединяться.

Слайд 10: Факторы, определяющие специфичность:

Химическая природа антигенной детерминанты. Строение антигенной детеминанты (вид и последовательность аминокислот в первичной полипептидной цепи). Пространственная конфигурация антигенных детерминант.

Слайд 11: Различают антигены:

Гаптены (неполноценные антигены) – это чистая детерминантная группа. Гаптены имеют небольшую молекулярную массу и не распознаются иммунокомпетентными клетками. Гаптены обладают только специфичностью. Полноценные (конъюгированные) антигены – образуются при связывании гаптена с высокомолекулярным носителем, обладающим собственной иммуногенностью. Связь должна быть ковалентной. Полугаптены – это неорганические радикалы ( J -, Cr -, Br -, N + ), присоединение которых к молекулам белка меняет его иммуногенные свойства.

Слайд 12: По способности специфично взаимодействовать с антителами выделяют несколько типов антигенов:

Видовые антигены представлены антигенными детерминантами, присутствующими у особей разных видов. Групповые антигены (аллоантигены) представлены антигенными детерминантами, обусловливающими внутривидовые различия у особей одного вида, разделяющие их на группы. Индивидуальные антигены (изоантигены) – антигены конкретного индивидуума, обладающие иммуногенностью по отношению к другим представителям этого вида. Гетерогенные антигены представлены антигенными детерминантами, общими для организмов разных таксономических групп ( антигенная мимикрия, перекрестнореагирующие антигены ).

Слайд 13: В зависимости от систематического положения антигены микроорганизмов делят на:

Группоспецифические – у разных групп одного и того же семейства. Видоспецифические – у разных видов одного и того же семейства. Типоспецифические – у разных типов (вариантов) в пределах вида. По этим антигенам микроорганизмы подразделяют на серовары или серотипы.

Слайд 14

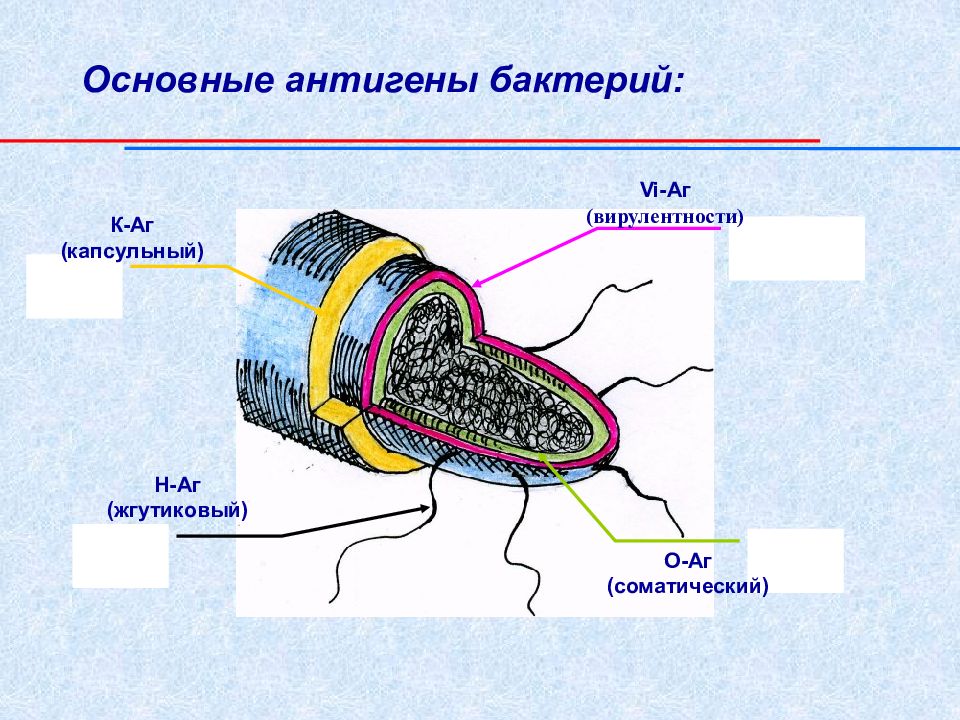

К -A г ( капсульный) Н -A г (жгутиковый) О -A г (соматический) Vi-A г ( вирулентности) Основные антигены бактерий:

Слайд 15: Основные антигены бактерий:

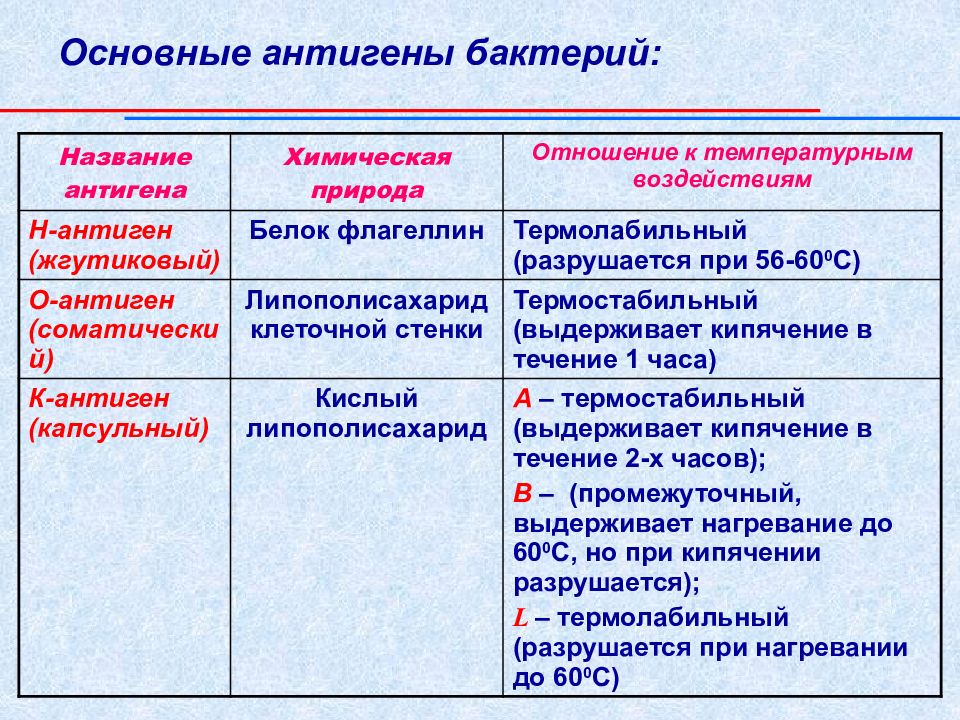

Название антигена Химическая природа Отношение к температурным воздействиям Н-антиген (жгутиковый) Белок флагеллин Термолабильный (разрушается при 56-60 0 С) О-антиген (соматический) Липополисахарид клеточной стенки Термостабильный (выдерживает кипячение в течение 1 часа) К-антиген (капсульный) Кислый липополисахарид А – термостабильный (выдерживает кипячение в течение 2-х часов); В – (промежуточный, выдерживает нагревание до 60 0 С, но при кипячении разрушается); L – термолабильный (разрушается при нагревании до 60 0 С)

Слайд 16

Протективные антигены – активные вещества патогенных микроорганизмов, способные вызывать продукцию защитных антител, предохраняющих организм от развития патологического процесса, т.е развивается эффект приобретенного иммунитета.

Слайд 17: Антигены вирусов

1. У простоустроенных вирусов антигены связаны с нуклеокапсидом. По химическому составу это рибонуклеопротеиды и обозначаются как S - антигены. 2. У сложноустроенных вирусов кроме S -антигенов есть поверхностные V -антигены, которые представлены гемагглютининами и ферментом нейраминидазой, расположенными на суперкапсиде. S - антигены гемагглютинин нейраминидаза

Слайд 18: Антигены человека и животных

1. Изоантигены (аллоантигены) – антигены организма человека, видоспецифичны а) антигены гистосовмести-мости ( HLA ); б) антигены эритроцитов человека (АВ, Rh ).

Слайд 19: Антигены человека и животных

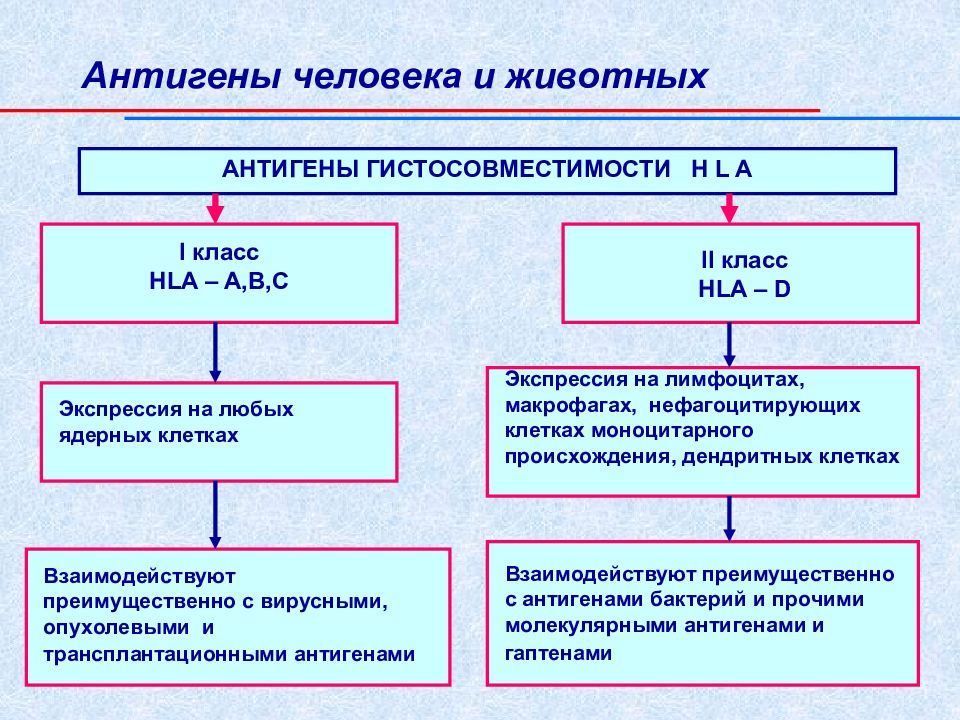

АНТИГЕНЫ ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ H L A I класс HLA – A, B, C II класс HLA – D Экспрессия на лимфоцитах, макрофагах, нефагоцитирующих клетках моноцитарного происхождения, дендритных клетках Экспрессия на любых ядерных клетках Взаимодействуют преимущественно с вирусными, опухолевыми и трансплантационными антигенами Взаимодействуют преимущественно с антигенами бактерий и прочими молекулярными антигенами и гаптенами

Слайд 20: Антигены человека и животных

2. Аутоантигены – собственные антигены организма, которые при определенных условиях распознаются антителами как чужеродные и вызывают выработку иммунного ответа. а) врожденные антигены (головной мозг, передняя камера глаза, роговица, хрусталик, сетчатка, стекловидное тело, семенные канальца яичек, фолликулы щитовидной железы, подкожная жировая клетчатка, волосяные луковицы, рубцовая ткань, эмбриональные белки); б) приобретенные антигены (ожоговые, лучевые и др.). 3. Перекрестнореагирующие антигены (гетероантигены) – общие для человека и микроорганизмов.

Слайд 21

Антитела – белки (гликопротеины) сыворотки крови, образующиеся в ответ на введение антигена и обладающие способностью специфически взаимодействовать с антигенами, которые вызвали их образование.

Слайд 22: Функции антител в организме:

Взаимодействие с комплементарными структурами антигена с целью его нейтрализации и последующей элиминации. Обеспечение кооперации иммунокомпетентных клеток. Учавствуют в различных защитных реакциях организма (активации комплемента, фагоцитозе – опсонизирующее действие, аллергии, иммунологической памяти и толерантности). Антитоксический эффект. Цитотоксический эффект. Иммунорегулирующие свойства. Образование циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

Слайд 23: Структура молекулы иммуноглобулина

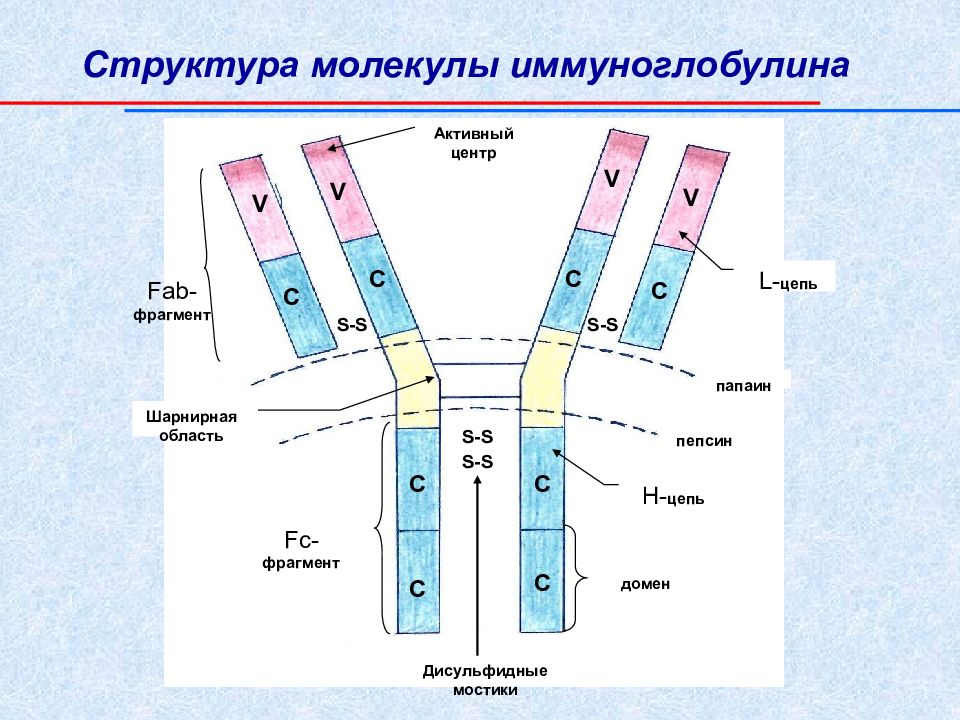

папаин пепсин S-S S-S S-S S-S домен Fc- фрагмент Fab- фрагмент Дисульфидные мостики С С С С С С С С V V V V L- цепь Н - цепь Шарнирная область Активный центр

Слайд 25: Характеристики иммуноглобулинов

Валентность – количество активных (антиген-связывающих) центров антител. Полные антитела как минимум 2-валентны. Неполные – содержат один антиген-связывающий центр. Аффинность – сродство антигенной детерминанты с активным центром антитела, зависит от степени комплементарности структуры антигенсвязывающего центра и антигенной детерминанты. Авидность – скорость и прочность связывания антитела с соответствующим антигеном. 4. Разнообразие Ig определяет антигенную специфичность.

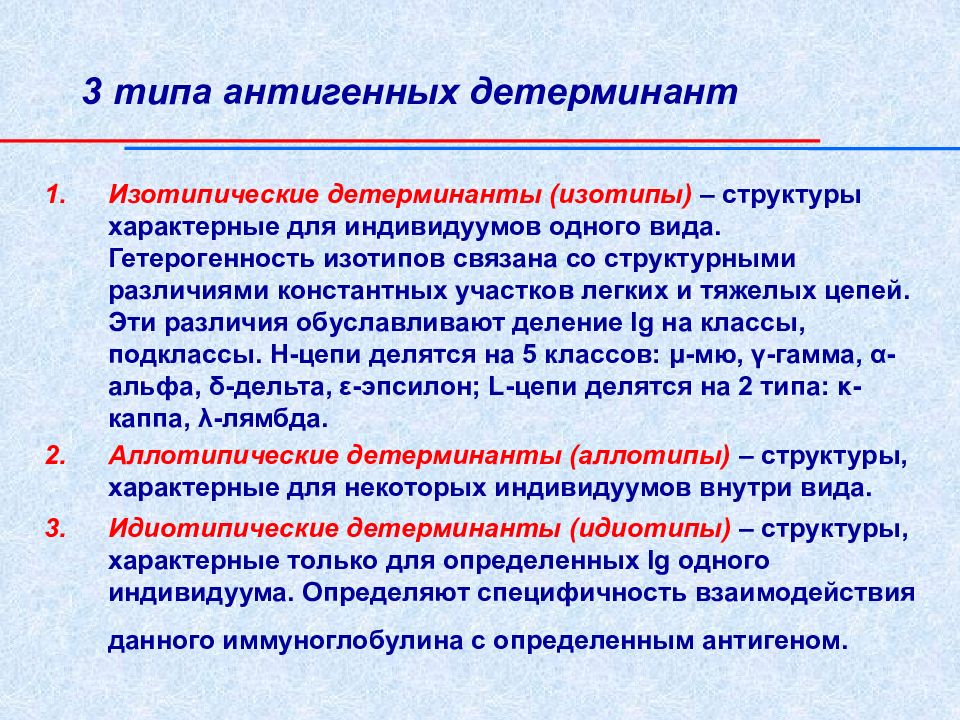

Слайд 26: 3 типа антигенных детерминант

Изотипические детерминанты (изотипы) – структуры характерные для индивидуумов одного вида. Гетерогенность изотипов связана со структурными различиями константных участков легких и тяжелых цепей. Эти различия обуславливают деление Ig на классы, подклассы. Н-цепи делятся на 5 классов: μ-мю, γ-гамма, α-альфа, δ-дельта, ε-эпсилон; L -цепи делятся на 2 типа: κ-каппа, λ-лямбда. Аллотипические детерминанты (аллотипы) – структуры, характерные для некоторых индивидуумов внутри вида. Идиотипические детерминанты (идиотипы) – структуры, характерные только для определенных Ig одного индивидуума. Определяют специфичность взаимодействия данного иммуноглобулина с определенным антигеном.

Слайд 28

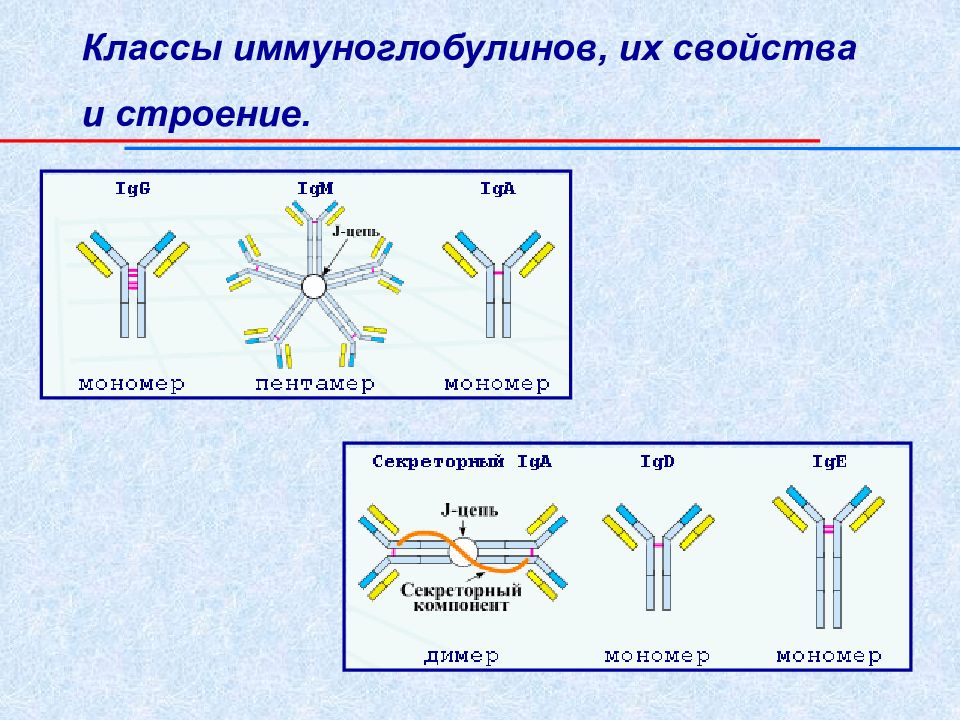

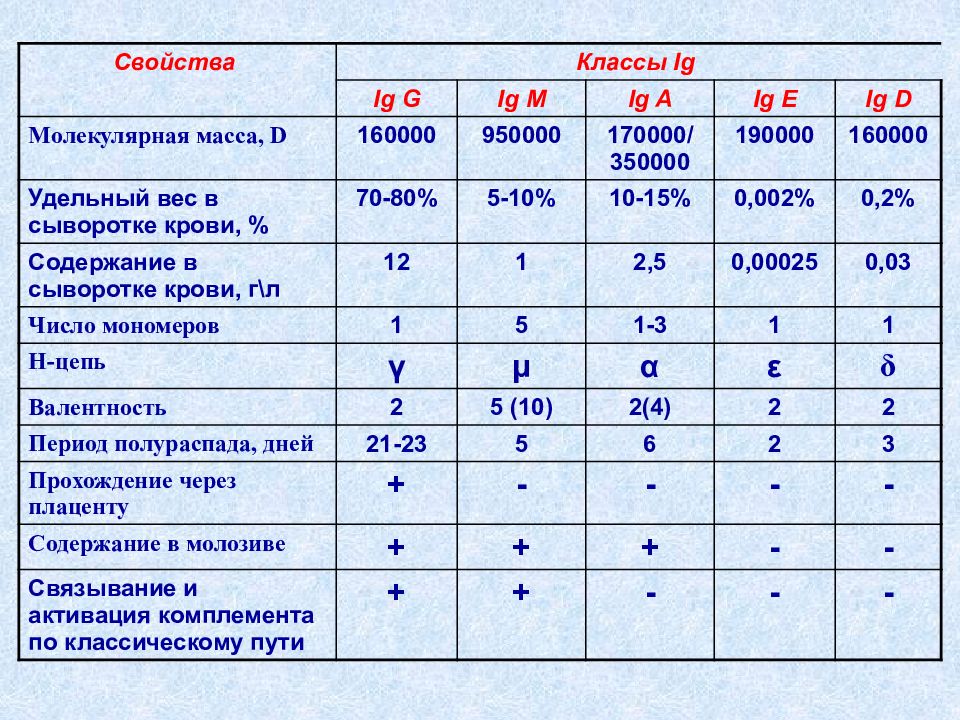

Свойства Классы Ig Ig G Ig M Ig A Ig E Ig D Молекулярная масса, D 160000 950000 170000/ 350000 190000 160000 Удельный вес в сыворотке крови, % 70-80% 5-10% 10-15% 0,002% 0,2% Содержание в сыворотке крови, г\л 12 1 2,5 0,00025 0,03 Число мономеров 1 5 1-3 1 1 Н-цепь γ μ α ε δ Валентность 2 5 (10) 2(4) 2 2 Период полураспада, дней 21-23 5 6 2 3 Прохождение через плаценту + - - - - Содержание в молозиве + + + - - Связывание и активация комплемента по классическому пути + + - - -

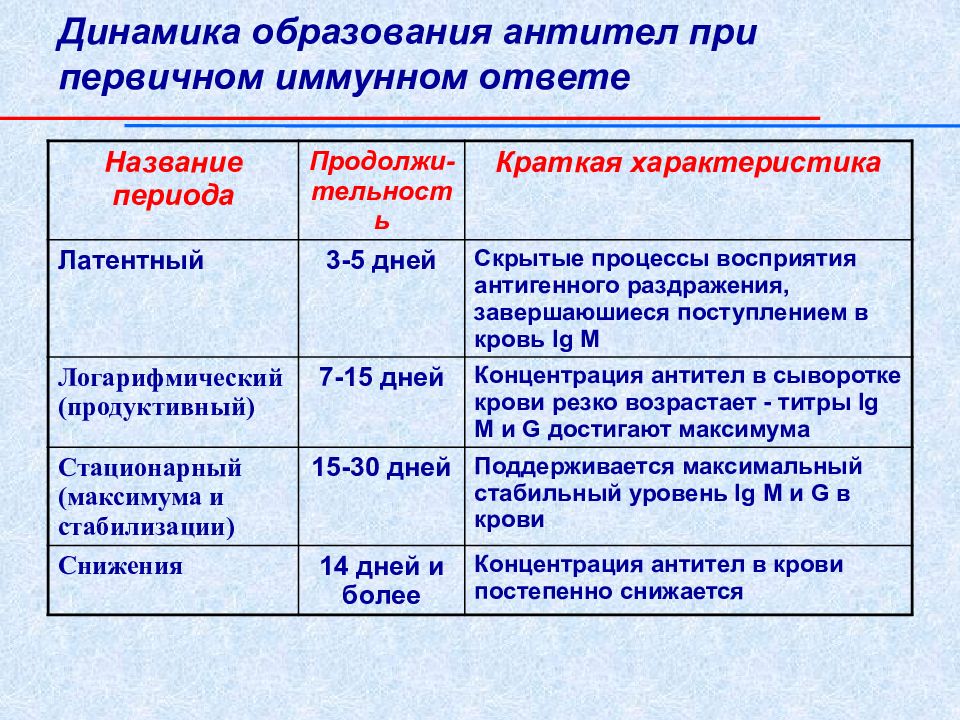

Слайд 29: Динамика образования антител при первичном иммунном ответе

Название периода Продолжи-тельность Краткая характеристика Латентный 3-5 дней Скрытые процессы восприятия антигенного раздражения, завершаюшиеся поступлением в кровь Ig М Логарифмический (продуктивный) 7-15 дней Концентрация антител в сыворотке крови резко возрастает - титры Ig M и G достигают максимума Стационарный (максимума и стабилизации) 15-30 дней Поддерживается максимальный стабильный уровень Ig M и G в крови Снижения 14 дней и более Концентрация антител в крови постепенно снижается

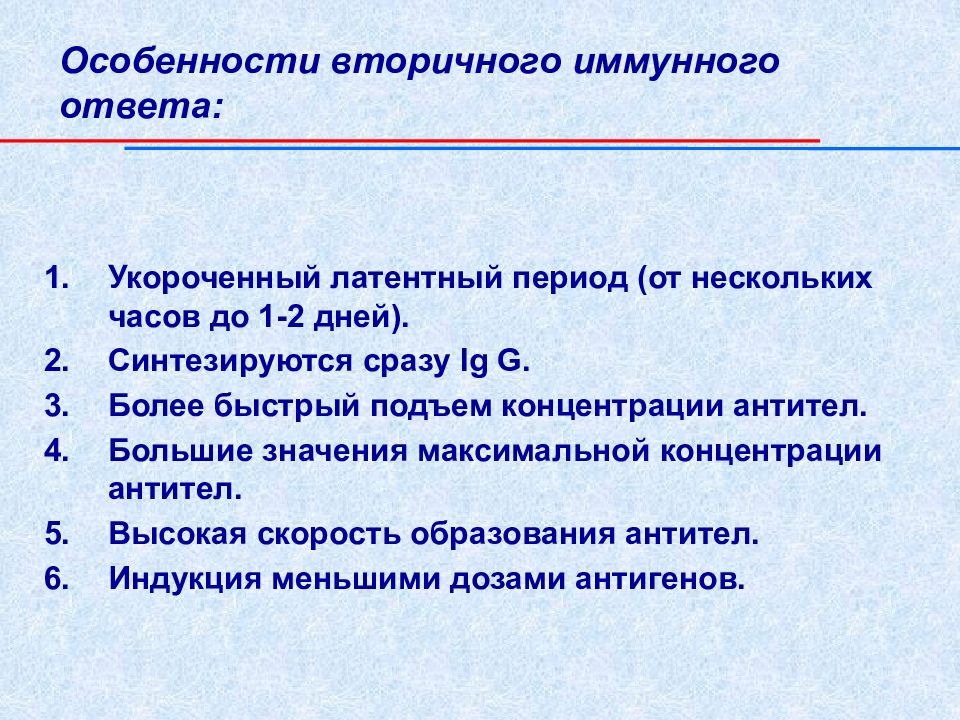

Слайд 30: Особенности вторичного иммунного ответа:

Укороченный латентный период (от нескольких часов до 1-2 дней). Синтезируются сразу Ig G. Более быстрый подъем концентрации антител. Большие значения максимальной концентрации антител. Высокая скорость образования антител. Индукция меньшими дозами антигенов.

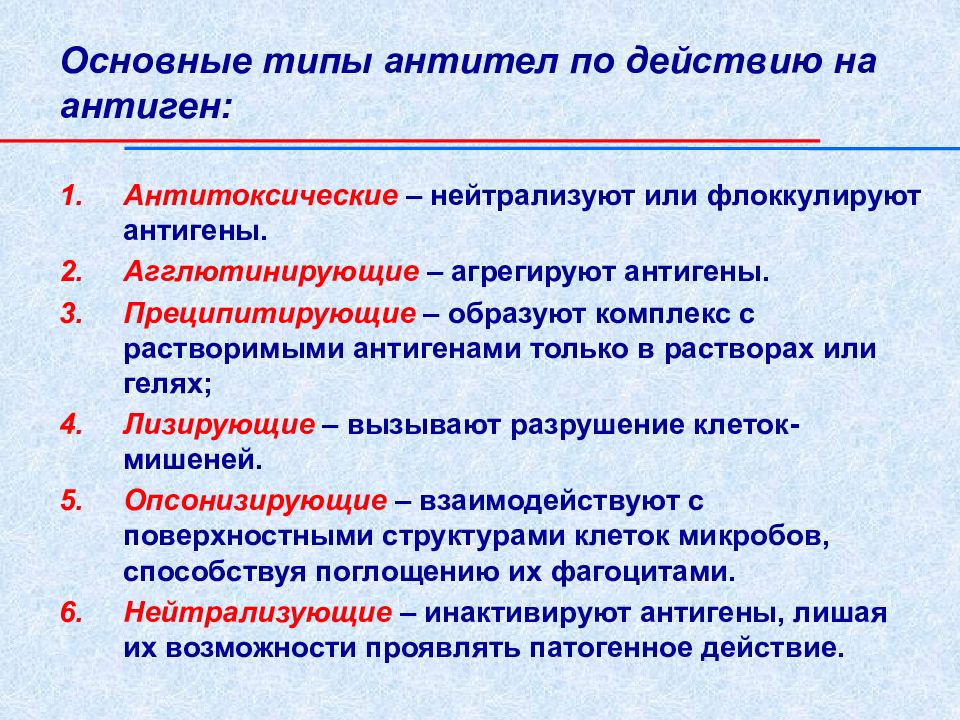

Слайд 31: Основные типы антител по действию на антиген:

Антитоксические – нейтрализуют или флоккулируют антигены. Агглютинирующие – агрегируют антигены. Преципитирующие – образуют комплекс с растворимыми антигенами только в растворах или гелях; Лизирующие – вызывают разрушение клеток-мишеней. Опсонизирующие – взаимодействуют с поверхностными структурами клеток микробов, способствуя поглощению их фагоцитами. Нейтрализующие – инактивируют антигены, лишая их возможности проявлять патогенное действие.

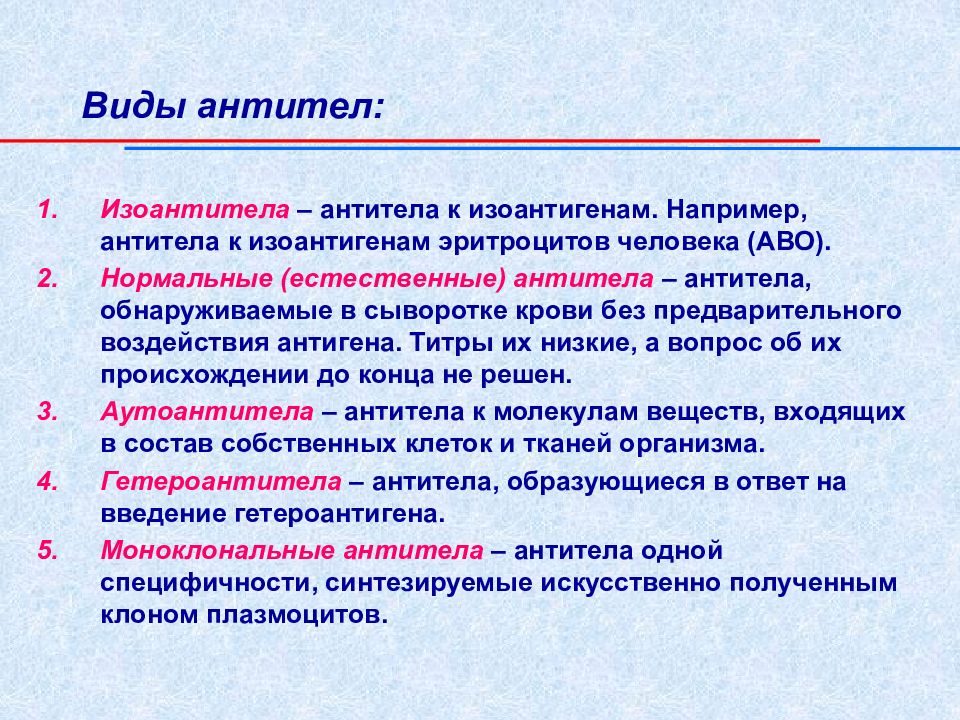

Слайд 32: Виды антител:

Изоантитела – антитела к изоантигенам. Например, антитела к изоантигенам эритроцитов человека (АВО). Нормальные (естественные) антитела – антитела, обнаруживаемые в сыворотке крови без предварительного воздействия антигена. Титры их низкие, а вопрос об их происхождении до конца не решен. Аутоантитела – антитела к молекулам веществ, входящих в состав собственных клеток и тканей организма. Гетероантитела – антитела, образующиеся в ответ на введение гетероантигена. Моноклональные антитела – антитела одной специфичности, синтезируемые искусственно полученным клоном плазмоцитов.

Слайд 33

Метод получения моноклональных антител состоит в слиянии сенсибилизированных лимфоцитов с клетками миеломы для получения клеточных гибридов (гибридом). Гибридомы обладают способностью синтезировать антитела и, в то же время, они представляют собой опухолевые клетки, способные к непрерывной пролиферации.

Слайд 34: Получение гибридом включает этапы:

Получение миеломной линии. Получение селезеночных клеток от иммунизированного организма (плазмоциты, синтезирующие Ig определенной специфичности). Создание в культуре условий для того, чтобы хотя бы некоторые клетки одной и другой популяции могли слиться. Выделение слившихся клеток и накопление их клонов. Отбор интересующего клона, его накопление и использование. Накопление клона осуществляют in vitro или путем введения животным.

Слайд 35: Использование моноклональные антител:

В научных целях для анализа структуры, генетики Ig, для изучения рецепторов лимфоцитов и их субпопуляций. В диагностике многих инфекционных и неинфекционных заболеваний. В лечении некоторых, в т. ч. онкогенных, заболеваний.

Последний слайд презентации: ГОУ ВПО Кировская ГМА Кафедра микробиологии с вирусологией и иммунологией

Выводы по лекции: В процессе взаимодействия с антигеном участвует не вся молекула иммуноглобулина, а лишь ее ограниченный участок – антигенсвязывающий центр, или паратоп, который локализован в Fab -фрагменте. Антитело взаимодействует не со всей молекулой антигена сразу, а лишь с ее антигенной детерминантой. Антитела отличает специфичность взаимодействия, т.е. способность связываться со строго определенной детерминантой.