Первый слайд презентации: Дисциплина «Иммунология»

Предмет, задачи и разделы науки. История развития иммунологии

Слайд 2: История развития иммунологии

Период наблюдений (до исследований Луи Пастера, 1822 – 1895) Период экспериментальный: начало - исследования Дженнера (1749 – 1823) Продолжение - исследования Луи Пастера; теории Ильи Ильича Мечникова (1845–1916), Пауля Эрлиха (1854–1915). Период современный: Теории и открытия Р.Коха, Ф.Бернета, П.Медовара, Д.Эдельмана, У.Мильштейна, С.Тонегава и других ученых

Слайд 3: Исследования Эдварда Дженнера

Эдвард Дженнер (1749-1823), английский врач. Родился 17 мая 1749 в Беркли. Поступил в обучение к хирургу из Содбери. В 1770 Эдвард переехал в Лондон, где поступил учеником к врачу и анатому Дж.Хантеру. Изучал анатомию. В 1773 возвратился в Беркли, где вскоре приобрел известность как хирург.

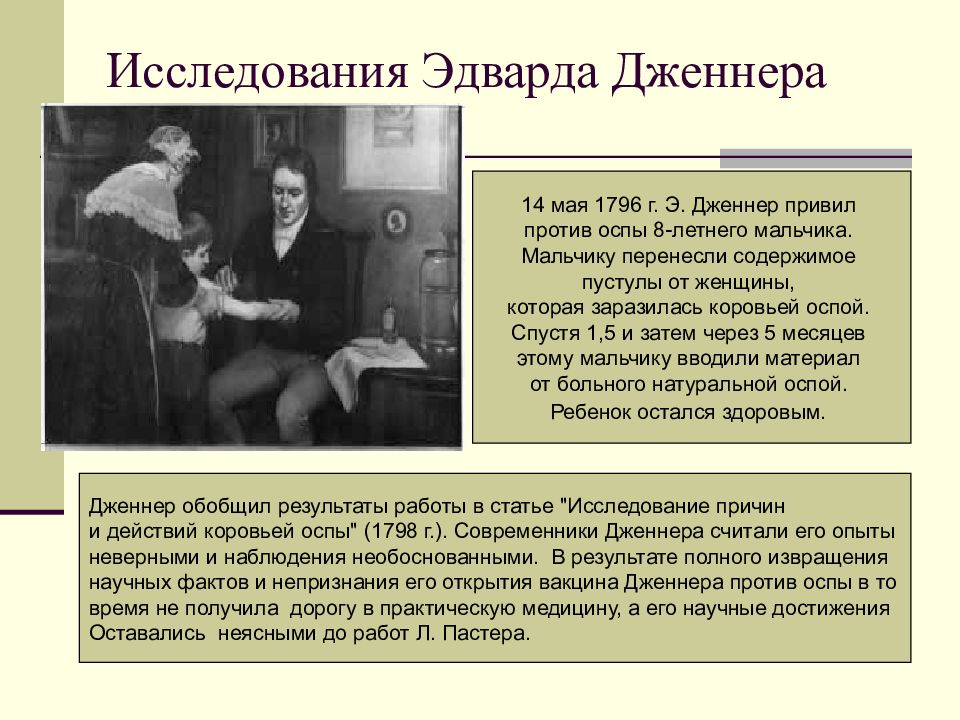

Слайд 4: Исследования Эдварда Дженнера

14 мая 1796 г. Э. Дженнер привил против оспы 8-летнего мальчика. Мальчику перенесли содержимое пустулы от женщины, которая заразилась коровьей оспой. Спустя 1,5 и затем через 5 месяцев этому мальчику вводили материал от больного натуральной оспой. Ребенок остался здоровым. Дженнер обобщил результаты работы в статье "Исследование причин и действий коровьей оспы" (1798 г.). Современники Дженнера считали его опыты неверными и наблюдения необоснованными. В результате полного извращения научных фактов и непризнания его открытия вакцина Дженнера против оспы в то время не получила дорогу в практическую медицину, а его научные достижения Оставались неясными до работ Л. Пастера.

Слайд 5: Метод вариоляции

Известно, что метод вариоляции был впервые описан ещё в Китае во II тысячелетии до н.э. В России в 1802 г. профессор Е.О. Мухин сделал прививку мальчику Антону Петрову, фамилия которого в связи с этим впоследствии была изменена на фамилию Вакцинов. Официальной датой избавления человечества от оспы является 8 мая 1980 г., когда XXXIII Всемирная ассамблея здравоохранения провозгласила факт глобальной ликвидации оспы.

Луи Пастер - (1822 – 1895) – французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии. Член трех французских академий и член-корреспондент и почётный член Петербургской академии наук. Профессор университетов в Страсбурге и Лилле. Первый директор научно-исследовательского микробиологического института (Пастеровского института), созданного в 1888 на средства, собранные по международной подписке.

Слайд 7: Луи Пастер

6 июля 1885 г. Пастером был привит от бешенства первый пациент. В 1885 г. в Париже была создана первая антирабическая станция. Позже такие станции были организованы в Одессе(1886 г.) и в Москве (1896 г.). Еще при жизни Пастера было привито свыше 38 тыс. человек, более 5 тыс. из них спасены от неминуемой смерти.

Слайд 8: Луи Пастер

Пастер, которого помнят как великого биолога и иммунолога, на самом деле начинал как химик, и именно в этой области состоялись его первые крупные открытия, самым значительным из которых является теория лево- и право-вращающих молекул, положившая начало большому направлению химии – стереохимии. Но еще более поразительна связанная с этим открытием гениальная догадка Пастера о том, что именно асимметричные молекулы являются основой жизни. И как выяснилось позднее, его гипотеза оказалась верной – в организме высших млекопитающих используются только левовращающие аминокислоты и правовращающие молекулы сахаров.

Слайд 9: Луи Пастер

Роберт Кох и Давэн выделили сибиреязвенную бациллу. Не было до конца понятно – что же вызывает само заболевание. Пастер доказал заразность микроба элегантным экспериментом со 100-кратным переносом материала из одного засеянного бациллой бульона в другой. И первый и последний бульоны были одинаково заразны. Но как распространялась инфекция? Пастер лично обошел поля и обнаружил, что заболевшие овцы паслись в месте, где земля кишела червями, которые, как выяснилось, питались останками захороненных в этом месте животных, погибших от сибирской язвы. И хотя правильное размещение таких захоронений могло полностью решить проблему, Пастер не чувствовал, что она решена окончательно. Здесь ученому помог случай. Победа над сибирской язвой и куриной холерой

Слайд 10: Луи Пастер

Выделив чистую культуру куриной холеры, Пастер проверил ее - после введения птицы погибали в течение 48 часов. Он ненадолго прервал свою работу, оставив эту культуру на полке своего рабочего стола в лаборатории. К огорчению его ученика Шарля Шамберлена (иммунолога, изобретателя особого метода фильтрации и одного из разработчиков автоклава), который попытался инфицировать птиц этой культурой один месяц спустя, она не срабатывала. Они подготовили новый материал и ввели тем же птицам. На этот раз огорчение сменилось удивлением, поскольку ни одна из птиц, которым ранее ввели "выдохшуюся" и теперь свежую культуру бактерий, так и не заболела. Узнавший об этом случае Пастер догадался, что он, почти в точности повторяет работы Эдварда Дженнера и его древних предшественников с натуральной оспой, когда ослабленные ее возбудители не вызывали болезни, но защищали от нее. Так появились вакцины от куриной холеры, сибирской язвы.

Слайд 11: Луи Пастер

ПОБЕДА НАД БЕШЕНСТВОМ Последней и, безусловно, самой известной победой Пастера стала его работа по вакцинации против бешенства - инфекции, не поддавав- шейся в то время никакому контролю и навевавшей поистине животный ужас. На первом этапе Пастер и Эмиль Ру научились воспроизводить бешенство. Опыты по введению слюны больных животных здоровым животным не привели к стабильным результатам, что натолкнуло исследователей на мысль о том, что максимальная концентрация вируса должна быть в нервной системе больных животных. На следующем этапе ученым предстояло получить препарат, который бы именно защищал от болезни. В этой части работы они ослабляли свойства вируса путем высушивания препаратов спинного мозга на воздухе в течение 12 дней в особой склянке, придуманной доктором Ру. Подопытным собакам вводили этот препарат, затем несколько раз вводили более заразные образцы, из материала, подвергавшегося высушиванию в течение меньшего времени. В конце собакам в головной мозг вводилась неослабленная вытяжка, но к тому времени они уже были невосприимчивы к инфекции.

Слайд 12

Казалось бы, можно было праздновать победу, но Пастер боялся неудачи и, к тому же, ему никак не удавалось выделить возбудителя инфекции, что неудивительно, поскольку бешенство вызывает вирус, а в то время приборов для работы со столь малыми микроорганизмами попросту не существовало. К тому же, метод Пастера должен был быть впервые испытанным на человеке. Ставки были как никогда высоки, и Пастер, к тому времени ставший публичной фигурой, испытывал большое давление со стороны как почитателей, так и недругов. Дело доходило до демонстраций под окнами лаборатории Пастера с требованием прекратить эксперименты. Первые испытания на людях не дали почвы для выводов – первый пациент получил всего одну инъекцию и исчез, а вторым пациентом была девочка, у которой инфекция зашла уже слишком далеко, поэтому лечение не дало результатов, и она погибла. Бешенство и по нынешний день остается неизлечимой болезнью. С момента, когда вирус попал в нервную систему, даже если это периферический нерв, иммунизация полностью бесполезна.

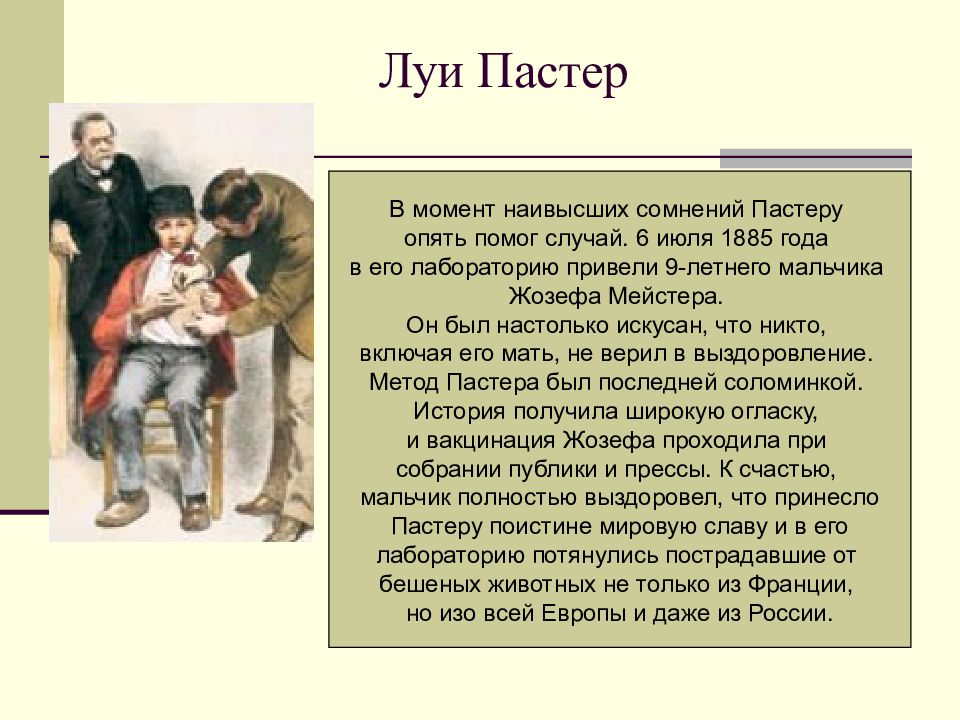

Слайд 13: Луи Пастер

В момент наивысших сомнений Пастеру опять помог случай. 6 июля 1885 года в его лабораторию привели 9-летнего мальчика Жозефа Мейстера. Он был настолько искусан, что никто, включая его мать, не верил в выздоровление. Метод Пастера был последней соломинкой. История получила широкую огласку, и вакцинация Жозефа проходила при собрании публики и прессы. К счастью, мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине мировую славу и в его лабораторию потянулись пострадавшие от бешеных животных не только из Франции, но изо всей Европы и даже из России.

Слайд 14: Вакцинация

Аттенуированные микробы – ослабленные микробы в результате воздействия на них факторов внешней среды. Вакцинация – специфическая иммунизация населения особыми вакцинами в лечебных и профилактических целях. Вакцина - (от лат. vacca — корова) — медицинский препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. Вакцина изготавливается из ослабленных или убитых микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их антигенов, полученных генноинженерным или химическим путём.

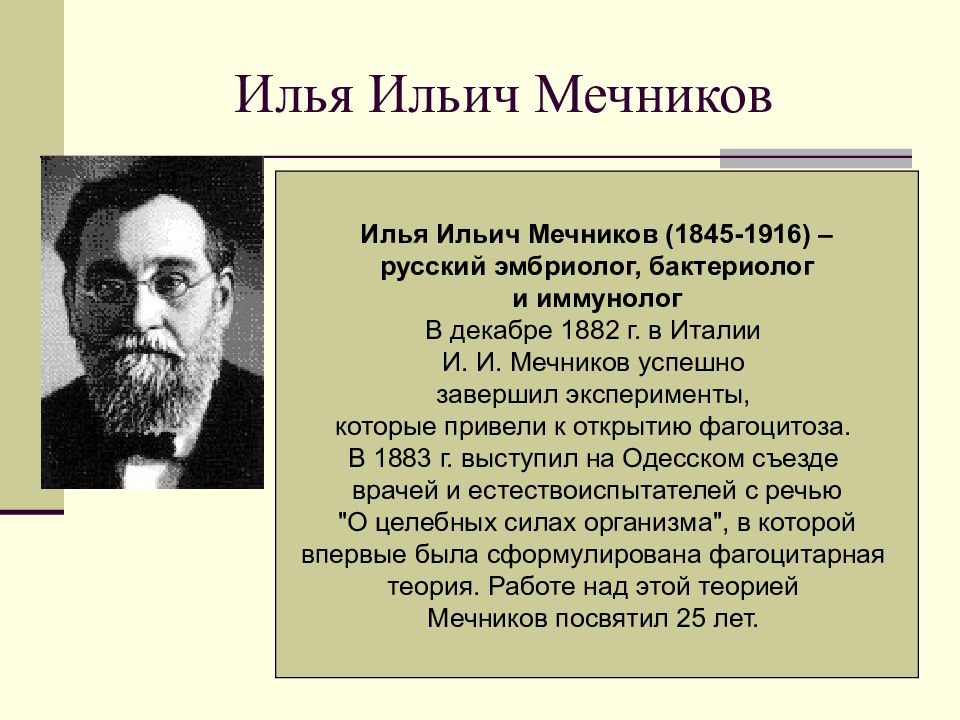

Слайд 15: Илья Ильич Мечников

Илья Ильич Мечников (1845-1916) – русский эмбриолог, бактериолог и иммунолог В декабре 1882 г. в Италии И. И. Мечников успешно завершил эксперименты, которые привели к открытию фагоцитоза. В 1883 г. выступил на Одесском съезде врачей и естествоиспытателей с речью "О целебных силах организма", в которой впервые была сформулирована фагоцитарная теория. Работе над этой теорией Мечников посвятил 25 лет.

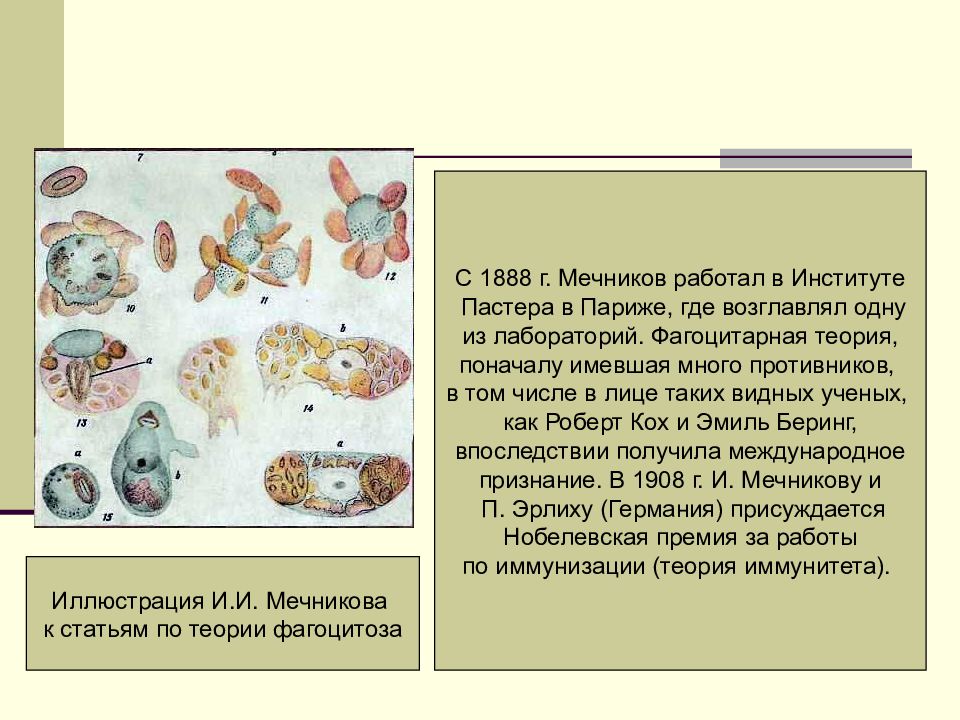

Слайд 16

Иллюстрация И.И. Мечникова к статьям по теории фагоцитоза С 1888 г. Мечников работал в Институте Пастера в Париже, где возглавлял одну из лабораторий. Фагоцитарная теория, поначалу имевшая много противников, в том числе в лице таких видных ученых, как Роберт Кох и Эмиль Беринг, впоследствии получила международное признание. В 1908 г. И. Мечникову и П. Эрлиху (Германия) присуждается Нобелевская премия за работы по иммунизации (теория иммунитета).

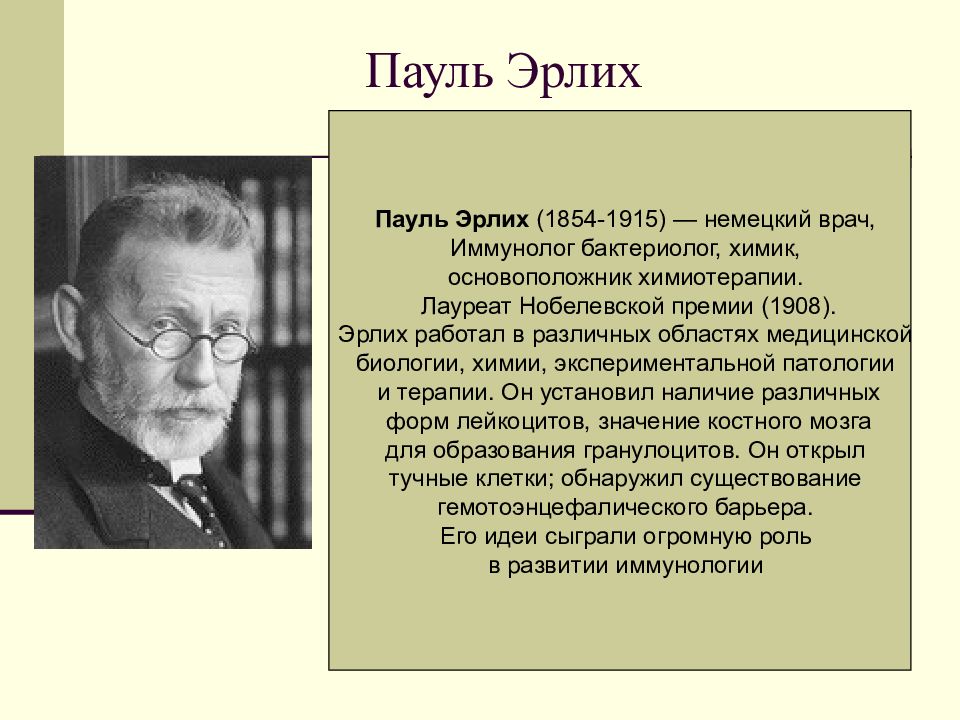

Слайд 17: Пауль Эрлих

Пауль Эрлих (1854-1915) — немецкий врач, Иммунолог бактериолог, химик, основоположник химиотерапии. Лауреат Нобелевской премии (1908). Эрлих работал в различных областях медицинской биологии, химии, экспериментальной патологии и терапии. Он установил наличие различных форм лейкоцитов, значение костного мозга для образования гранулоцитов. Он открыл тучные клетки; обнаружил существование гемотоэнцефалического барьера. Его идеи сыграли огромную роль в развитии иммунологии

Слайд 18: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Расшифровка на молекулярном уровне биологических процессов микробных клеток, обеспечивающих их жизнедеятельность. Выявление факторов патогенности микробов и процессов патогенеза инфекционных болезней. Расшифровка антигенной структуры бактерий и создание более чувствительных и информативных методов индикации и идентификации микробов. Осуществление химического и генно-инженерного синтеза многих антигенов.

Слайд 19: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Установление химической структуры антител (иммуноглобулинов) и синтез антител в биологических системах. Разработка способа получения моноклональных антител гибридомной техникой. Расшифровка генома многих бактерий и вирусов, в том числе таких как ВИЧ, вируса гепатита В, оспы и др. Создание рекомбинантных штаммов бактерий и вирусов, не существовавших ранее в природе.

Слайд 20: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Использование рекомбинантных штаммов бактерий и вирусов для получения в промышленных условиях разнообразных биологически активных веществ (антибиотиков, гормонов, ферментов, иммуномодуляторов, антигенов и др.), а также для разрушения (деградации) с помощью микробов веществ, загрязняющих окружающую среду. Разработка диагностических систем, основанных на иммунологических и генетических принципах, для клинической микробиологии и иммунологии.

Слайд 21: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Использование рекомбинантных штаммов бактерий и вирусов для получения в промышленных условиях разнообразных биологически активных веществ (антибиотиков, гормонов, ферментов, иммуномодуляторов, антигенов и др.), а также для разрушения (деградации) с помощью микробов веществ, загрязняющих окружающую среду. Разработка диагностических систем, основанных на иммунологических и генетических принципах, для клинической микробиологии и иммунологии.

Слайд 22: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Разработка принципиально новых молекулярных и генно-инженерных противобактериальных и противовирусных вакцин. Развитие учения об иммунитете как способе защиты организма от генетически чужеродных веществ инфекционной и неинфекционной природы. Расшифровка строения и основных принципов функционирования иммунной системы, основанных на кооперации Т-, В- и Л-клеток. Открытие основных форм реагирования иммунной системы и принципов ее регуляции с помощью иммуноцитокинов.

Слайд 23: Современные достижения микробиологии и иммунологии

Создание современных теорий иммунитета: клонально-селекционной (Ф.Бернет) и молекулярно-генетической (С.Тонегава). Открытие явления иммунологической толерантности (П.Медовар и М.Гашек) и иммунологической памяти (Ф.Бернет). Развитие клинической иммунологии. Разработка комплекса методов для оценки нормального состояния иммунной системы (иммунный статус) и отклонений в ее функционировании (первичные и вторичные иммунодефициты). Разработка способов коррекции работы иммунной системы с помощью иммуномодуляторов. Генодиагностика и генотерапия иммунодефицитов.

Слайд 24: Самые значительные открытия в области иммунологии

Эдуард Дженнер: вакцинация против оспы (1976). Луи Пастер : начало иммунологии как самостоятельной науки; открытие явления вирулентности и аттенуации (1880); основной принцип создания вакцин; вакцины против сибирской язвы и бешенства.

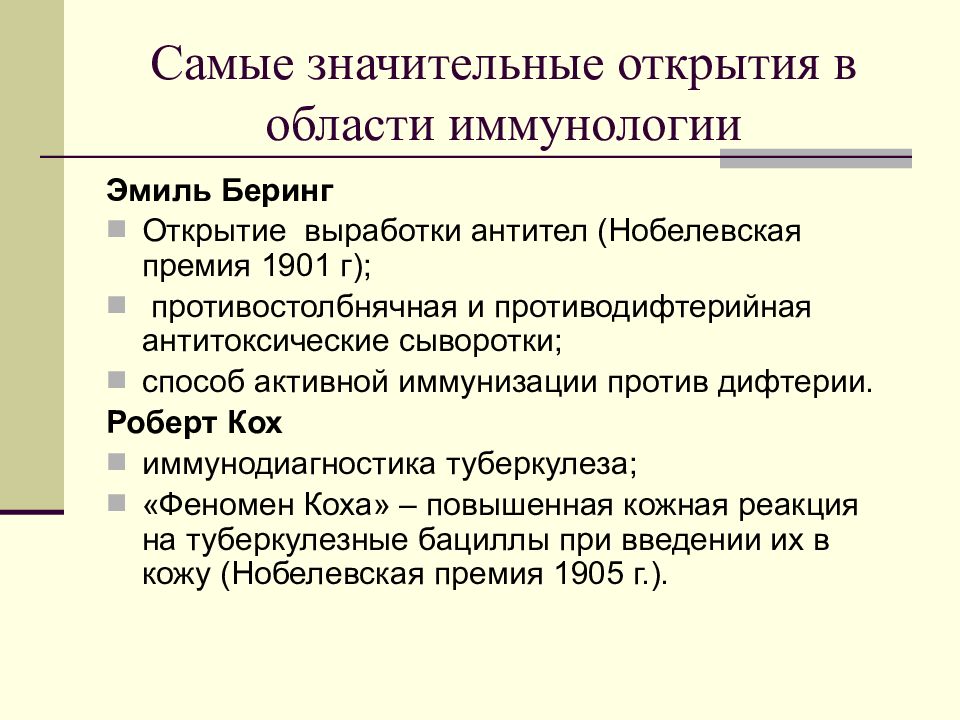

Слайд 25: Самые значительные открытия в области иммунологии

Эмиль Беринг Открытие выработки антител (Нобелевская премия 1901 г); противостолбнячная и противодифтерийная антитоксические сыворотки; способ активной иммунизации против дифтерии. Роберт Кох иммунодиагностика туберкулеза; «Феномен Коха» – повышенная кожная реакция на туберкулезные бациллы при введении их в кожу (Нобелевская премия 1905 г.).

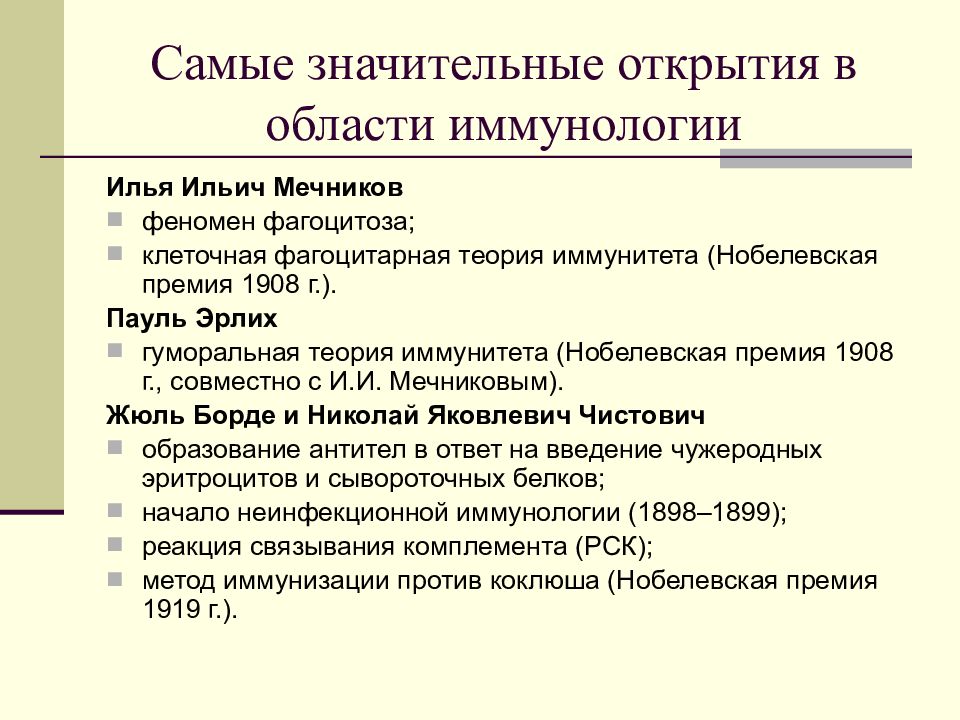

Слайд 26: Самые значительные открытия в области иммунологии

Илья Ильич Мечников феномен фагоцитоза; клеточная фагоцитарная теория иммунитета (Нобелевская премия 1908 г.). Пауль Эрлих гуморальная теория иммунитета (Нобелевская премия 1908 г., совместно с И.И. Мечниковым). Жюль Борде и Николай Яковлевич Чистович образование антител в ответ на введение чужеродных эритроцитов и сывороточных белков; начало неинфекционной иммунологии (1898–1899); реакция связывания комплемента (РСК); метод иммунизации против коклюша (Нобелевская премия 1919 г.).

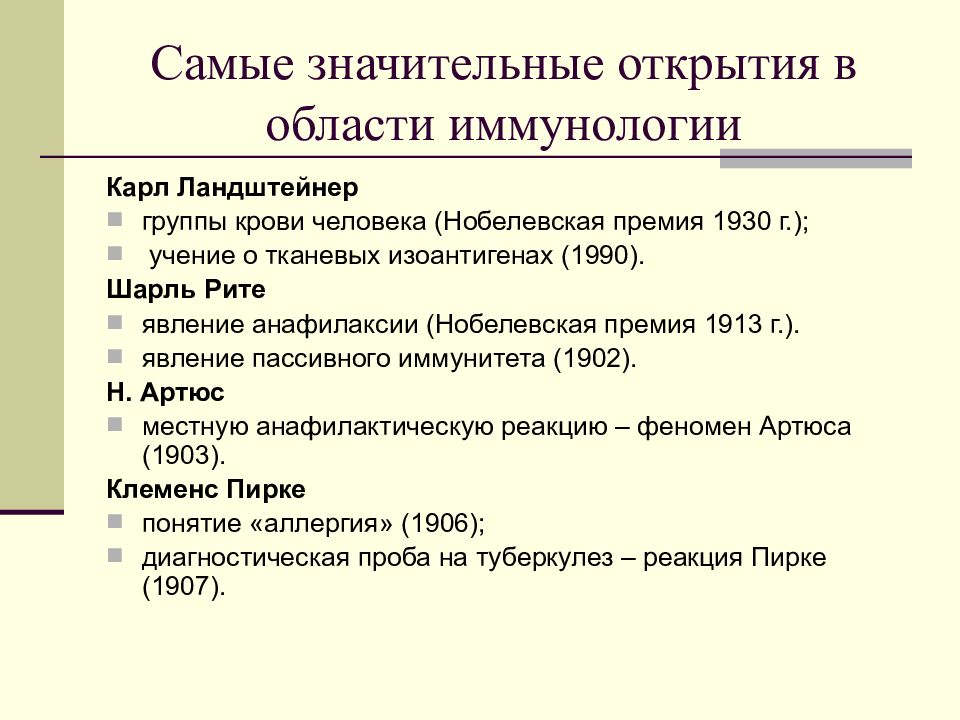

Слайд 27: Самые значительные открытия в области иммунологии

Карл Ландштейнер группы крови человека (Нобелевская премия 1930 г.); учение о тканевых изоантигенах (1990). Шарль Рите явление анафилаксии (Нобелевская премия 1913 г.). явление пассивного иммунитета (1902). Н. Артюс местную анафилактическую реакцию – феномен Артюса (1903). Клеменс Пирке понятие «аллергия» (1906); диагностическая проба на туберкулез – реакция Пирке (1907).

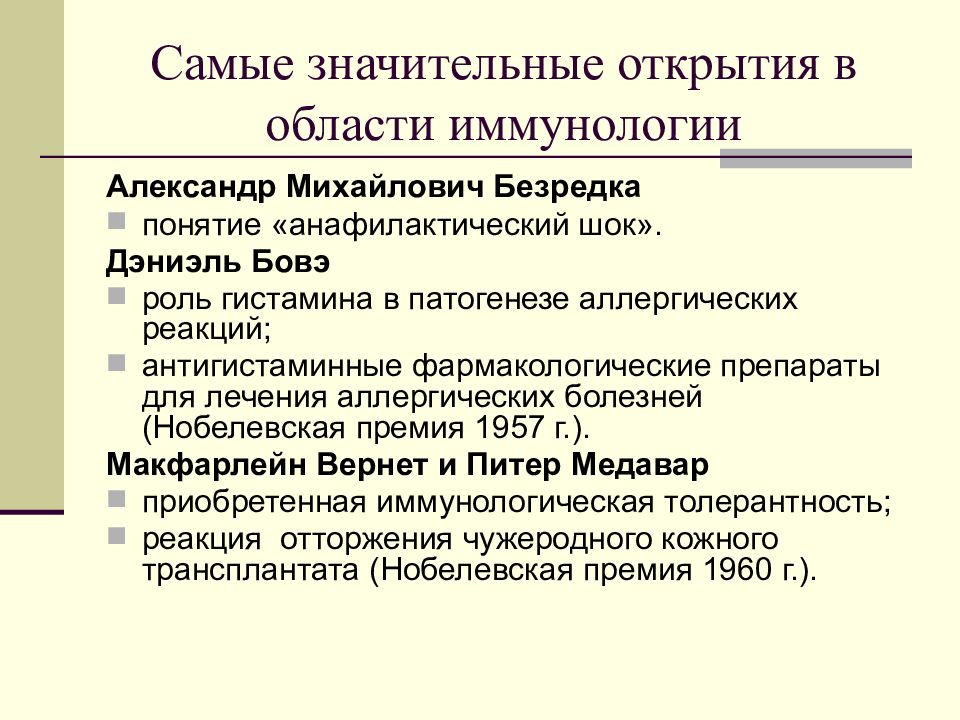

Слайд 28: Самые значительные открытия в области иммунологии

Александр Михайлович Безредка понятие «анафилактический шок». Дэниэль Бовэ роль гистамина в патогенезе аллергических реакций; антигистаминные фармакологические препараты для лечения аллергических болезней (Нобелевская премия 1957 г.). Макфарлейн Вернет и Питер Медавар приобретенная иммунологическая толерантность; реакция отторжения чужеродного кожного трансплантата (Нобелевская премия 1960 г.).

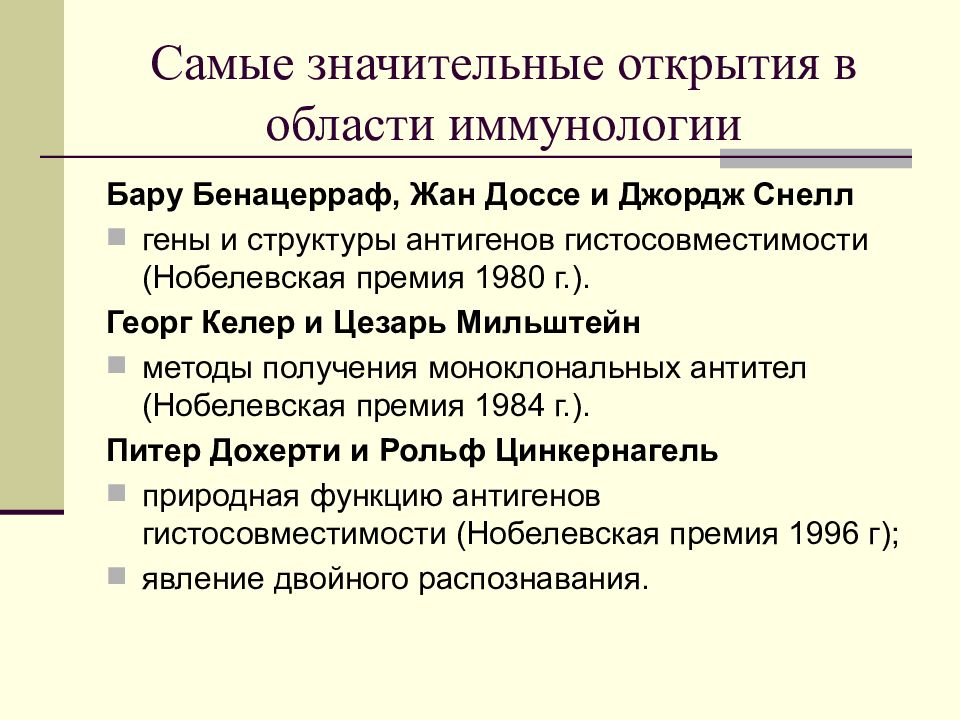

Слайд 29: Самые значительные открытия в области иммунологии

Бару Бенацерраф, Жан Доссе и Джордж Снелл гены и структуры антигенов гистосовместимости (Нобелевская премия 1980 г.). Георг Келер и Цезарь Мильштейн методы получения моноклональных антител (Нобелевская премия 1984 г.). Питер Дохерти и Рольф Цинкернагель природная функцию антигенов гистосовместимости (Нобелевская премия 1996 г); явление двойного распознавания.

Слайд 30: Предмет, разделы и задачи иммунологии

Иммунитет (лат. immunitas – освобождение от дани; избавление от чего-либо) – комплекс защитных специфических реакций организма, препятствующих развитию инфекционного процесса или интоксикации.

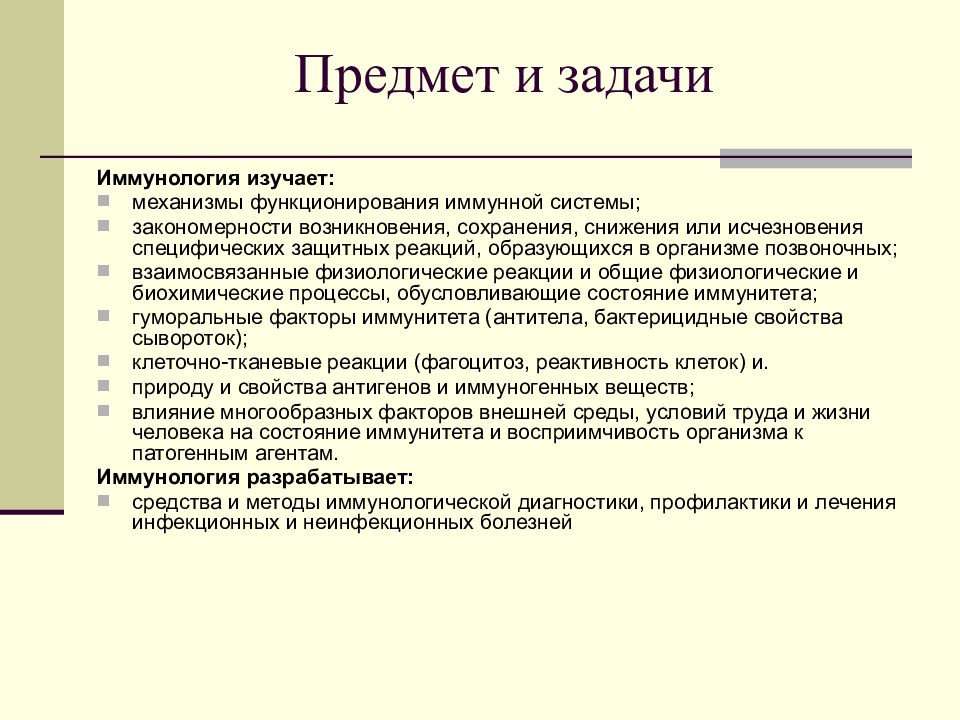

Слайд 31: Предмет и задачи

Иммунология изучает: механизмы функционирования иммунной системы; закономерности возникновения, сохранения, снижения или исчезновения специфических защитных реакций, образующихся в организме позвоночных; взаимосвязанные физиологические реакции и общие физиологические и биохимические процессы, обусловливающие состояние иммунитета; гуморальные факторы иммунитета (антитела, бактерицидные свойства сывороток); клеточно-тканевые реакции (фагоцитоз, реактивность клеток) и. природу и свойства антигенов и иммуногенных веществ; влияние многообразных факторов внешней среды, условий труда и жизни человека на состояние иммунитета и восприимчивость организма к патогенным агентам. Иммунология разрабатывает: средства и методы иммунологической диагностики, профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных болезней

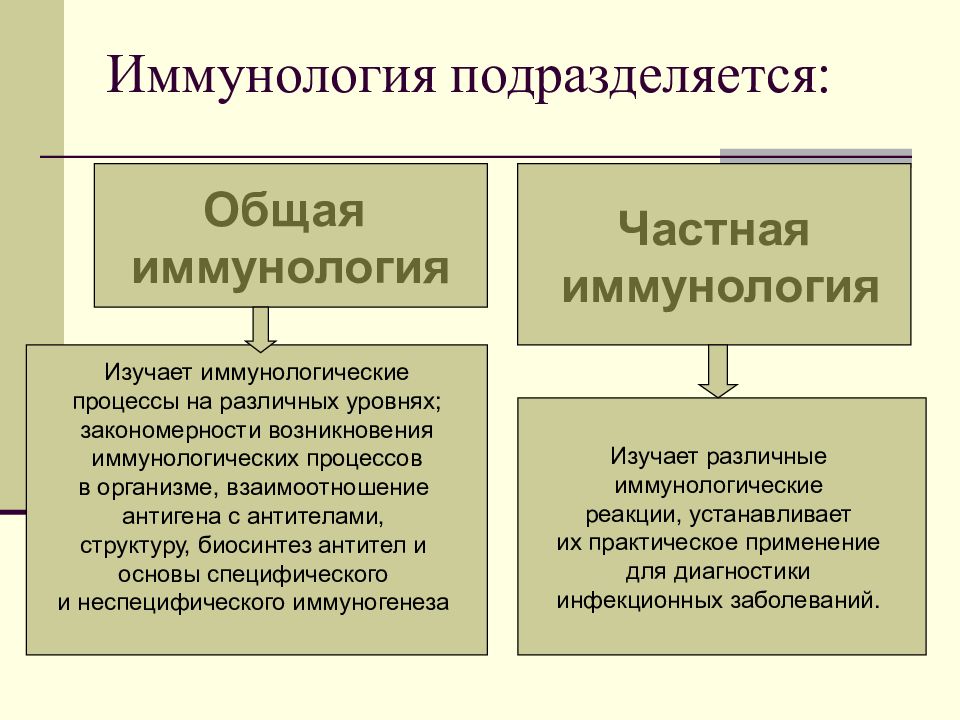

Слайд 32: Иммунология подразделяется:

Общая иммунология Частная иммунология Изучает иммунологические процессы на различных уровнях; закономерности возникновения иммунологических процессов в организме, взаимоотношение антигена с антителами, структуру, биосинтез антител и основы специфического и неспецифического иммуногенеза Изучает различные иммунологические реакции, устанавливает их практическое применение для диагностики инфекционных заболеваний.

Слайд 33: Частная иммунология подразделяется на разделы:

Иммуноонкология Иммунодиагностика Иммуно- профилактика Иммунология репродукции Иммунотерапия Аллергология Экологическая иммунология Иммунопатология Трансплантационная иммунология Иммунобио- технология Серология

Слайд 34: Современные направления

Экспериментальная иммунология Клиническая иммунология Эпидемиологическая иммунология Космическая иммунология Радиационная иммунология Прикладная иммунология