Слайд 2

(от лат. I mmuni ta s / immunis - освобожденный, избавленный) - медико-биологическая наука Изучает реакции организма на чужеродные структуры ( антигены ), механизмы этих реакций, их проявления, течение и исход реакций на АГ в норме и патологии, разрабатывает методы исследования и лечения, основанные на этих реакциях.

Слайд 3: Направления иммунологии

Общая иммунология изучает клеточные и молекулярные основы иммунных реакций, их регуляцию, генетический контроль, а также роль иммунных механизмов в процессах индивидуального развития (в онтогенезе).

Слайд 4: Направления иммунологии

Частная иммунология носит прикладной характер; основные направления: иммунопатология (аллергология, аутоиммунные заболевания, ИД), молекулярная иммунология, иммунология эмбриогенеза, трансплантационная иммунология, инфекционная иммунология, иммунохимия, иммуноморфология…

Слайд 5: История иммунологии

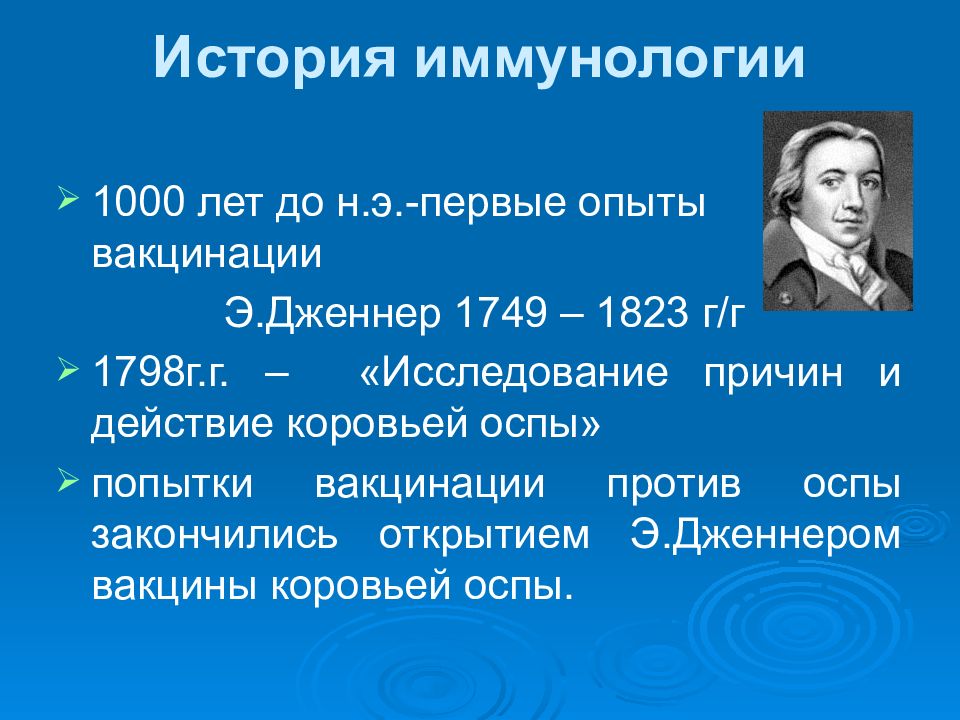

1000 лет до н.э.-первые опыты вакцинации Э.Дженнер 1749 – 1823 г/г 1798г.г. – «Исследование причин и действие коровьей оспы» попытки вакцинации против оспы закончились открытием Э.Дженнером вакцины коровьей оспы.

Слайд 6: Луи Пастер

В 1881 г. Пастер проводит публичный эксперимент по прививке 27 овцам сибиреязвенной вакцины, в 1885 г. успешно испытывает вакцину от бешенства на мальчике, укушенном бешеной собакой.

Слайд 7: Разработка антитоксинов

В 1890 г. немецкий врач Эмиль фон Беринг совместно с Сибасабуро Китасато показал, что в крови людей, переболевших дифтерией или столбняком, образуются антитоксины, которые обеспечивают иммунитет к этим болезням как самим переболевшим, так и тем, кому такая кровь будет перелита.

Слайд 8: Основы иммунитета

В 1883 г. русский биолог – иммунолог Илья Мечников сделал первое сообщение по фагоцитарной теории иммунитета на съезде врачей естествоиспытателей в Одессе. В 1891 г. выходит статья немецкого фармаколога Пауля Эрлиха, в которой он термином "антитело" обозначает противомикробные вещества крови.

Слайд 9: Группы крови

В 1900 г. австрийский врач – иммунолог Карл Ландштейнер открыл группы крови человека, за что в 1930 г. был удостоен Нобелевской премии.

Слайд 10: Иммуноглобулины

В течение 40х -60х гг. были открыты классы и изотипы иммуноглобулинов, а в 1962 г. Родни Портер предложил модель структуры молекул иммуноглобулинов, которая оказалась универсальной для иммуноглобулинов всех изотипов и совершенно верной и по сегодняшний день наших знаний.

Слайд 11: HLA- система

середине XX в. команда во главе с американским генетиком и иммунологом Джорджем Снеллом проводила опыты с мышами, которые привели к открытию главного комплекса гистосовместимости и законов трансплантации, за что Снелл и получил Нобелевскую премию за 1980 г.

Слайд 12: Активация клеток врожденного иммунитета

В 2011 г. Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил французский иммунолог Жюль Хоффманн за работу «по исследованию активации врожденного иммунитета».

Слайд 13: Основные задачи современной иммунологии

изучение молекулярных механизмов иммунитета — как врождённого, так и приобретённого разработка новых вакцин и методов лечения аллергии, иммунодефицитов разработка профилактики и методов лечения онкологических заболеваний.

Слайд 14: Неспецифические факторы резистентности

Видовой иммунитет (врожденный иммунитет, естественный иммунитет)

Слайд 15: Особенности видового иммунитета

Отсутствие специфичности в зависимости от вида антигена, распознавание «образов ( патернов )» патогенности Наличие как индуцированной, так и неиндуцированной защиты Отсутствие памяти от первичного контакта с антигеном

Слайд 16: классификация

Механические барьеры Гуморальные факторы Клеточные факторы Кожные покровы Слизистые покровы, Кислотность желудочного сока Комплемент Иммуноцитокины Гуморальные антимикробные вещества Фагоциты NK клетки NKT клетки Нормальная микрофлора

Слайд 17: Анатомо-физиологические барьеры

КОЖА: Механический фактор Химический фактор (5.5 рН + состав кислот)

Слайд 18: Анатомо-физиологические барьеры

СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ: Механический фактор (трудность адгезии, реснитчатый эпителий) Содержание в секрете слизистых лизоцима, катионных белков

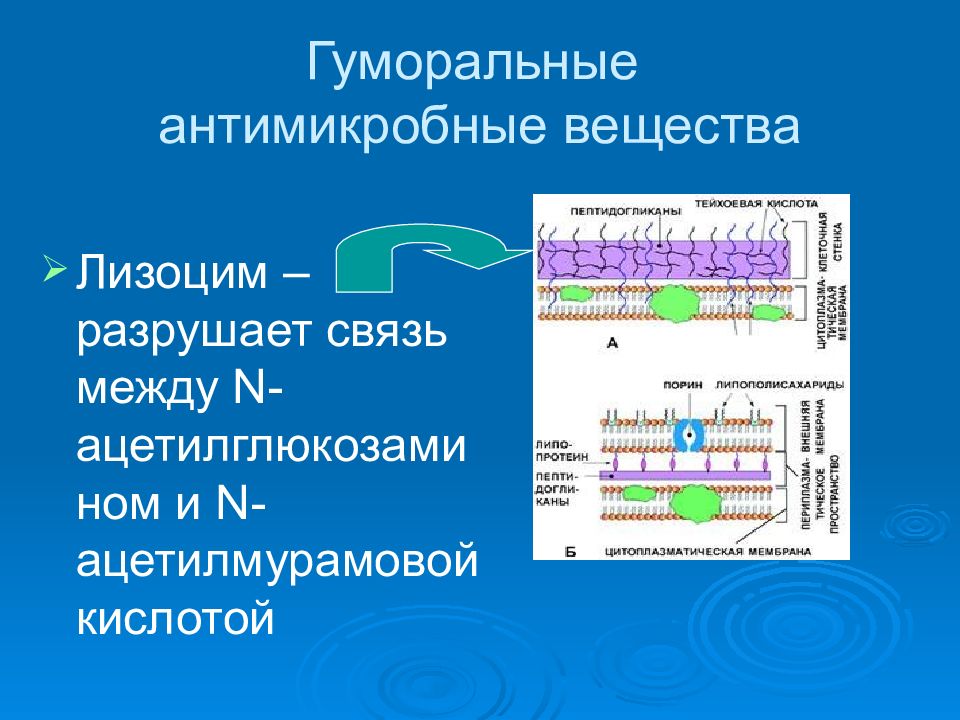

Слайд 20: Гуморальные антимикробные вещества

Лизоцим – разрушает связь между N- ацетилглюкозамином и N - ацетилмурамовой кислотой

Слайд 21: Гуморальные антимикробные вещества

β -лизины – катионные белки (продуценты –тромбоциты), увеличивают проницаемость поверхностных структур бактерий Белки острой фазы (синтезируются в печени) СРБ – С-реактивный белок СМЛ- связывющий маннозу лектин

Слайд 22: Гуморальные антимикробные вещества

Спермин, спермидин –антибактериальные белки спермы, подавляющие рост Г+ микрофлоры Лактоферрин - антибактериальный белок молока (рост Г+ микрофлоры) Лактенин –подавляет рост стрептококков

Слайд 23: Гуморальные антимикробные вещества

Система белков альтернативного пути активации комплемента – состоит из 4 субъединиц, активизируется в присутствии Mg.

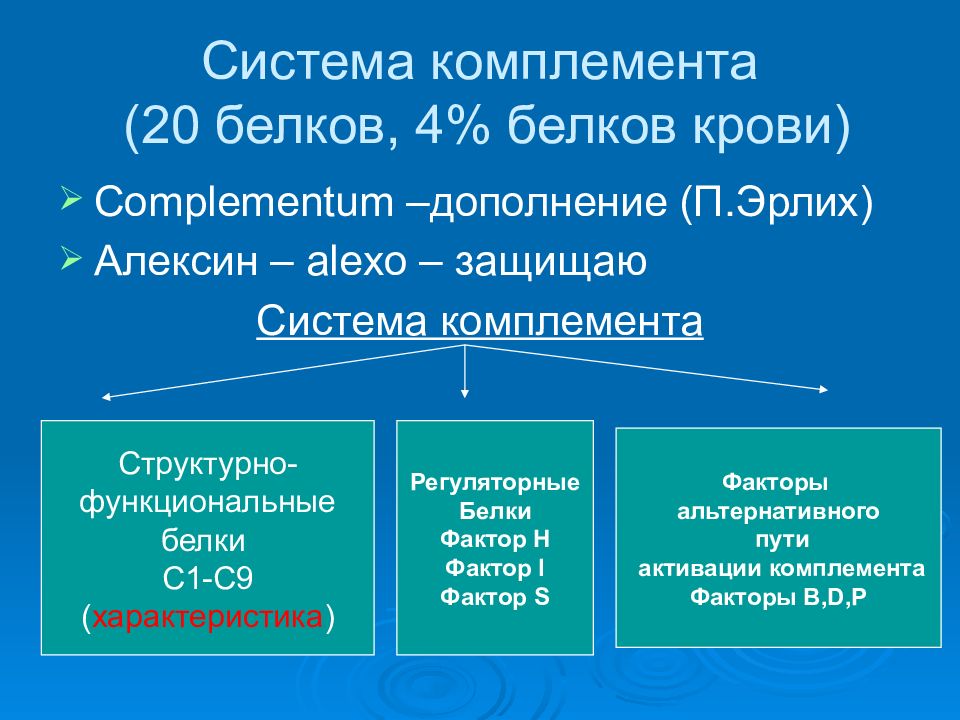

Слайд 24: Система комплемента (20 белков, 4% белков крови)

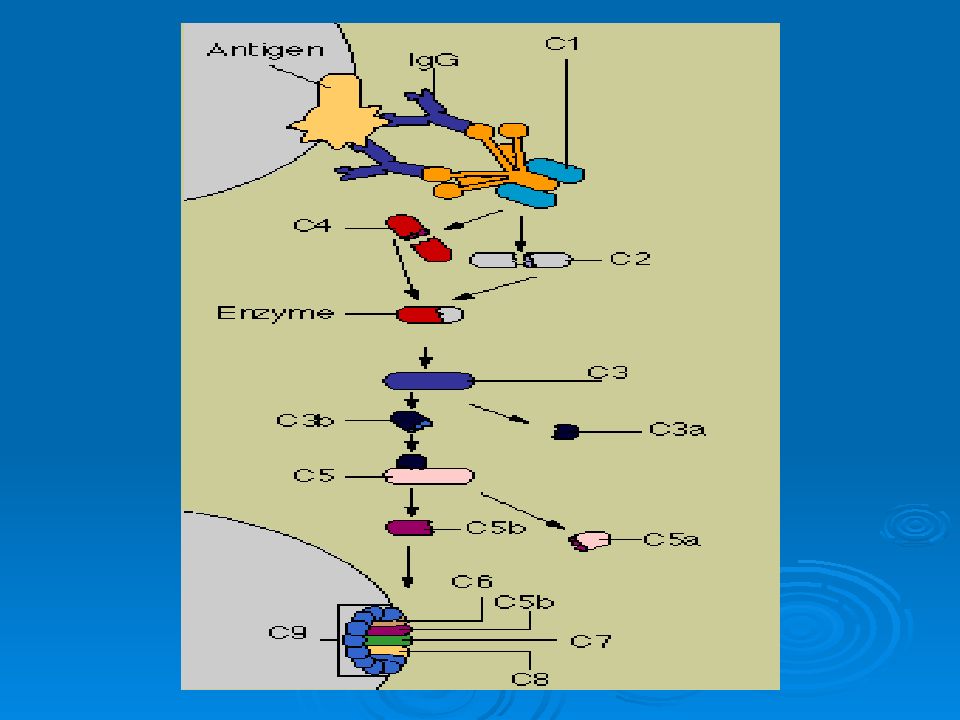

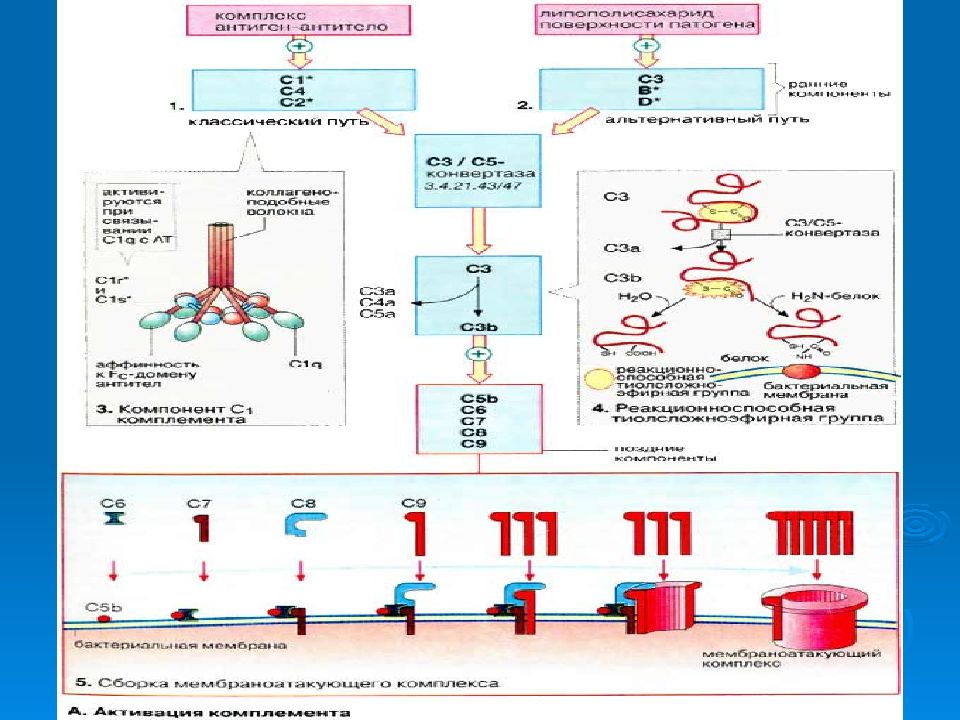

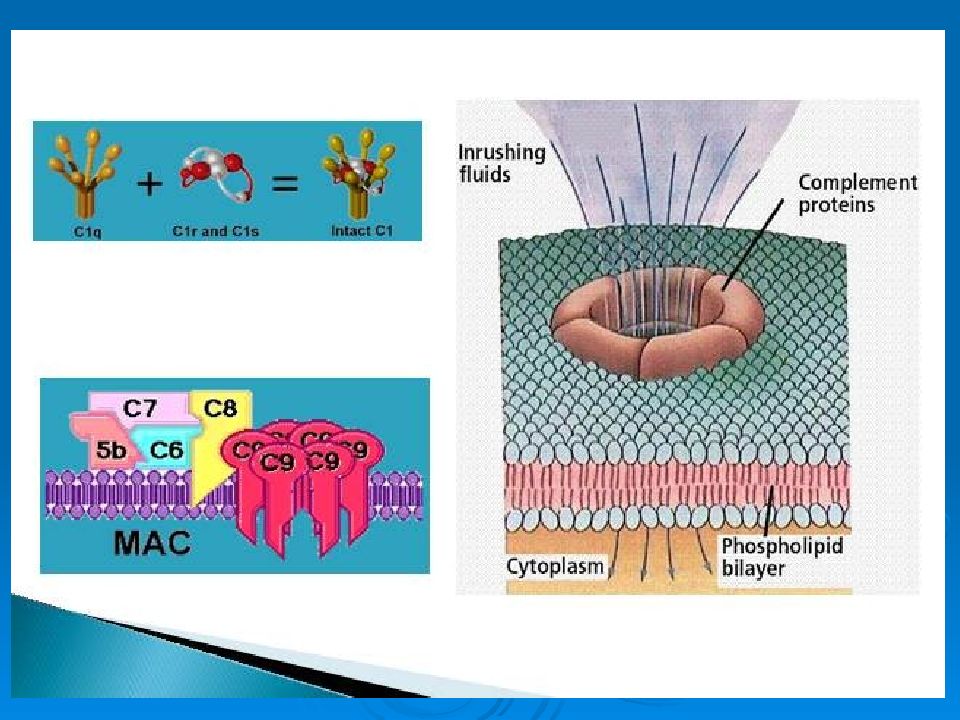

Complementum – дополнение (П.Эрлих) Алексин – alexo – защищаю Система комплемента Структурно- функциональные белки С1-С9 ( характеристика ) Регуляторные Белки Фактор H Фактор I Фактор S Факторы альтернативного пути активации комплемента Факторы B,D,P

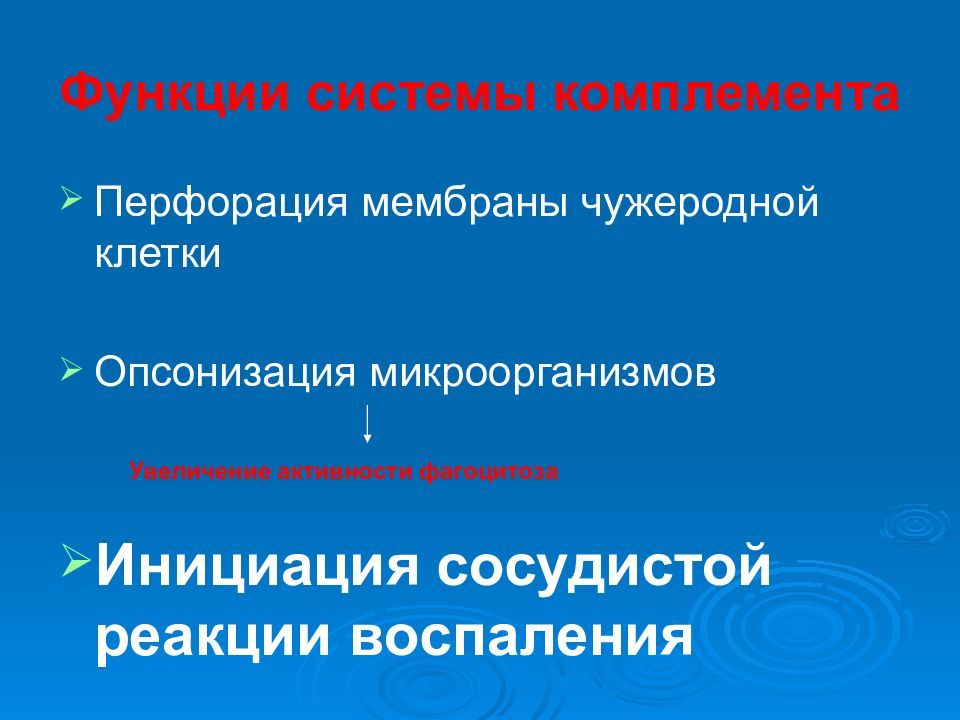

Слайд 25: Функции системы комплемента

Перфорация мембраны чужеродной клетки Опсонизация микроорганизмов Инициация сосудистой реакции воспаления Увеличение активности фагоцитоза

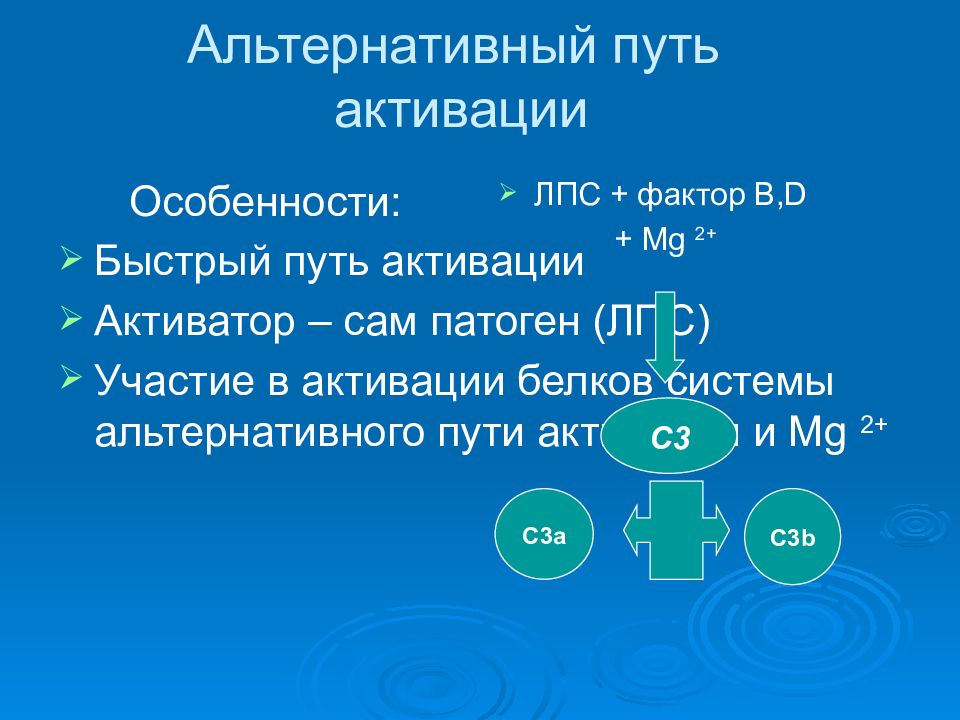

Слайд 26: Альтернативный путь активации

Особенности: Быстрый путь активации Активатор – сам патоген (ЛПС) Участие в активации белков системы альтернативного пути активации и Mg 2+ ЛПС + фактор В, D + Mg 2+ ( хар-ка компонентов) C3 C3a C3b

Слайд 28: Результат альтернативного пути активации

Образование МАК (состоящего из с5-с9 компонентов) ЛИЗИС КЛЕТКИ

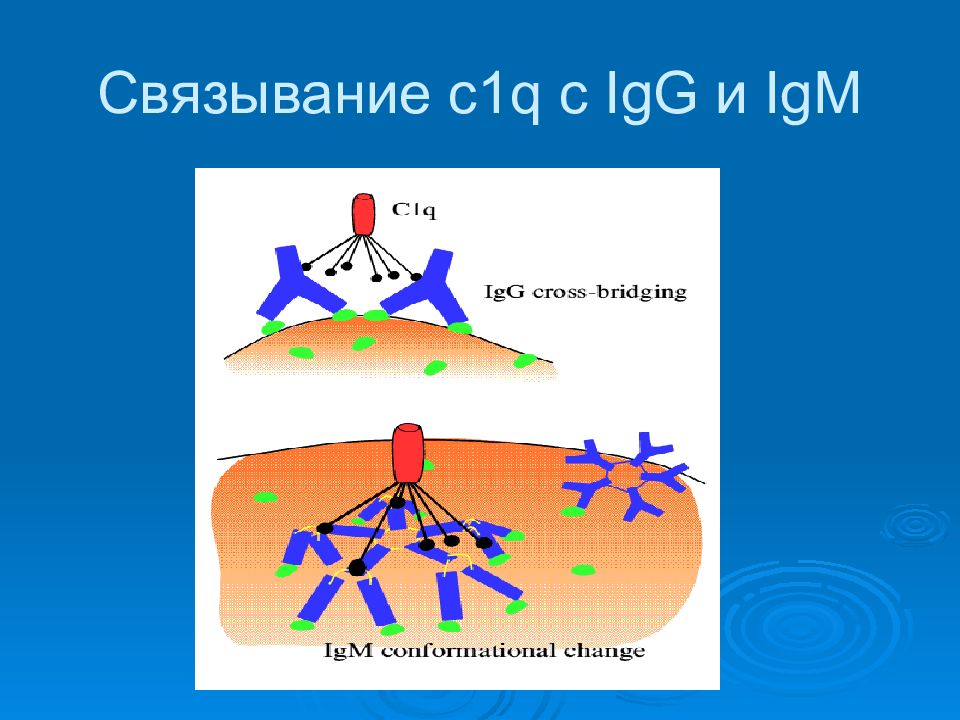

Слайд 30: Классический путь активации

Особенности: Активатор – комплекс АГ+АТ ( IgG или IgM ) Компонент C1 комплекс, состот из трех различных компонентов C1q, C1r и C1s (3). При связывании нескольких C1q с антителами активируется серин-протеиназа C1r, с которой начинается протеолитический каскад классического пути. АГ+АТ С q,s C1r c4 c2 c3

Слайд 37: Паттерны – 3 свойства

Долгое время говорили только об антигенах Паттерн - «знаки/маркеры опасности » Ch.Janeway и Р. Меджитов ввели понятие « паттерн : Чужеродность Консервативность структур Связь с патогенностью микробов

Слайд 38: PAMP

В настоящее время выделена группа PAMP ( патоген-ассоциированные молекулярные паттерны) Группы молекул, отсутствующие в организме, но характерные для бактерий, вирусов, простейших

Слайд 39: Damp

Danger accosiated molecular pattern – эндогенные молекулы, с игнализирующие о повреждении ( тепловом,лучевом, инфекционном…) Стрессорные молекулы - сигнализируют об опасности (заражение вирусом, другими внутриклеточными паразитами) - NK

Слайд 40: Паттерн-распознающие рецепторы

Паттерн-распознающие рецепторы передают сигнал о присутствии патогенов в организме.

Слайд 41: Функция паттерн-рецепторов

Узнают определенные высококонсервативные молекулярные структуры (паттерны) ( pathogen-associated molecular patterns ( PAMPs )), находящиеся в составе клеток патогенных организмов

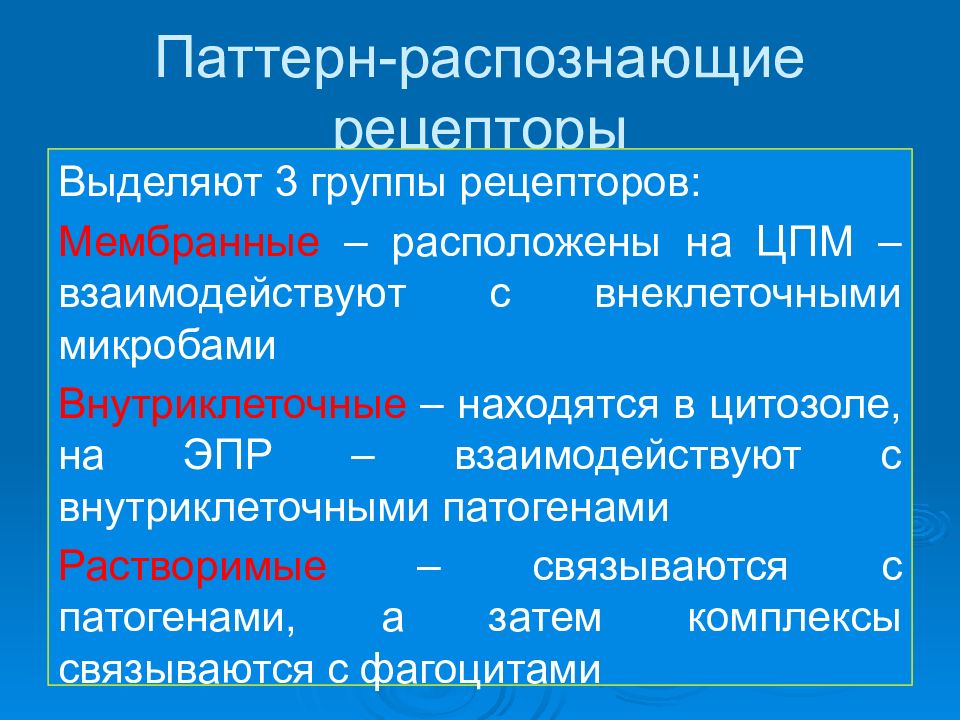

Слайд 42: Паттерн-распознающие рецепторы

Выделяют 3 группы рецепторов: Мембранные – расположены на ЦПМ – взаимодействуют с внеклеточными микробами Внутриклеточные – находятся в цитозоле, на ЭПР – взаимодействуют с внутриклеточными патогенами Растворимые – связываются с патогенами, а затем комплексы связываются с фагоцитами

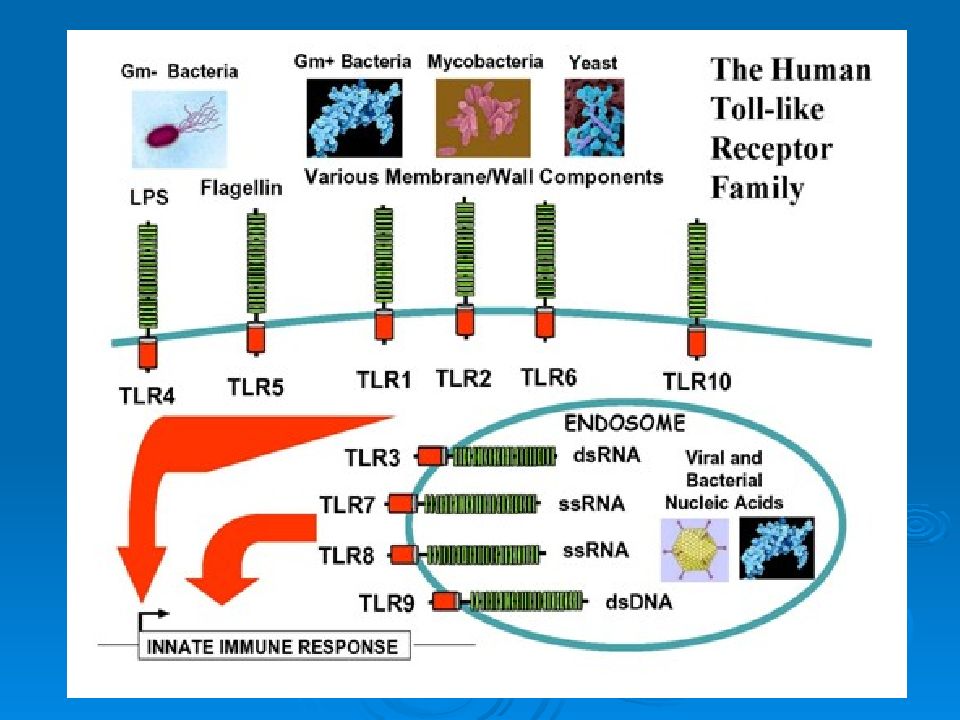

Слайд 43: Семейства паттерн-распознающих рецепторов :

Toll-подобные рецепторы лектиновые рецепторы С-типа, RIG-подобные рецепторы, NOD-подобные рецепторы Пентраксины Коллектины И нтегрины

Слайд 44: К чему приводит связывание с паттерн-рецептором?

Клетка активируется - усиление фагоцитоза, секреция антибактериальных пептидов, процессинг и презентация антигена дендритными клетками, Развитие иммунной реакции

Слайд 45: Toll -рецепторы

Название Толл рецептора происходит от восклицания « Das ist ja Toll !» («Это удивительно!») Кристианы Нюссляйн-Фольхард, открывшей роль гена, кодирующего Толл рецептор, в эмбриогенезе дрозофилы. Немецкое слово Toll означает «прекрасно, удивительно».

Слайд 46

Известно 13 толл-подобных рецепторов млекопитающих, обозначаемых аббревиатурами от TLR1 до TLR13 У человека Т LR1-10

Слайд 48: NOD- рецепторы

Расположены в цитоплазме Лиганды NOD- рецепторов – внутриклеточные паразиты, вирусы, составные части клеточной стенки бактерий

Слайд 50: Фагоциты.Функции фагоцитов

Распознавание чужеродных агентов с помощью паттерн-распознающих рецепторов Лизис фагоцитируемых объектов Процессинг и представление АГ Секреторная функция: продуцирует более 60 медиторов

Слайд 52: Механизмы фагоцитоза

кислородзависимый АФК (свободные радикалы): О 2. – родоначальник АФК ОН. Н 2 О 2 NO OCl О1 ONOO

Слайд 53: Источники свободных радикалов

NADPH -оксидаза – расположена в ЦПМ, мембране фаголизосом Миелопероксидаза – фермент азурофильных гранул нейтрофилов NO- синтаза Митохондриальные источники Эндоплазматические источники

Слайд 54: Механизмы фагоцитоза

Кислороднезависимые механизмы: Кислая среда фаголизосом (рН4,5) лизосомальные ферменты, катионные белки гидролазы кислые протеазы л изоцим д ефензины кателицидины

Слайд 57: Nature kill е rs ( NK -клетки)

15% всех мононуклеаров крови В тканях – в печени, красной пульпе селезенки, слизистых оболочках Лишены АГ-распознающих рецепторов Не имеют иммунологической памяти

Слайд 58: NK

Функции: 1. цитотоксическая – перфорин-гранзимовый механизм лизиса Образование в мишенях пор Инициация апоптоза клетки-мишени

Слайд 59: NK

Функции: Продукция цитокинов – ИФН, ФНО, колониестимулирующих факторов

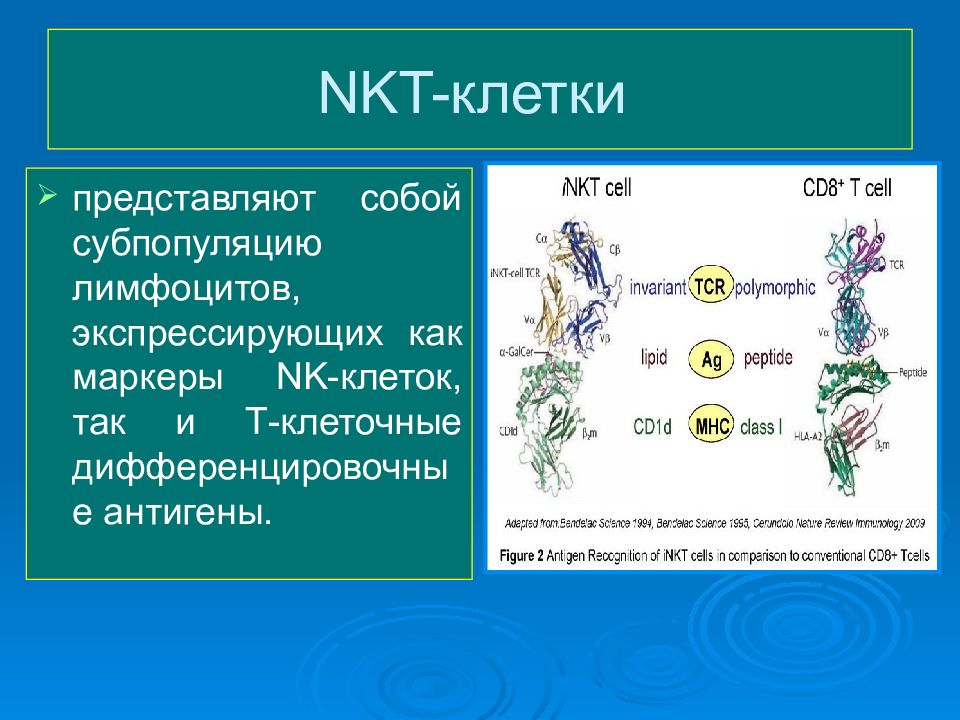

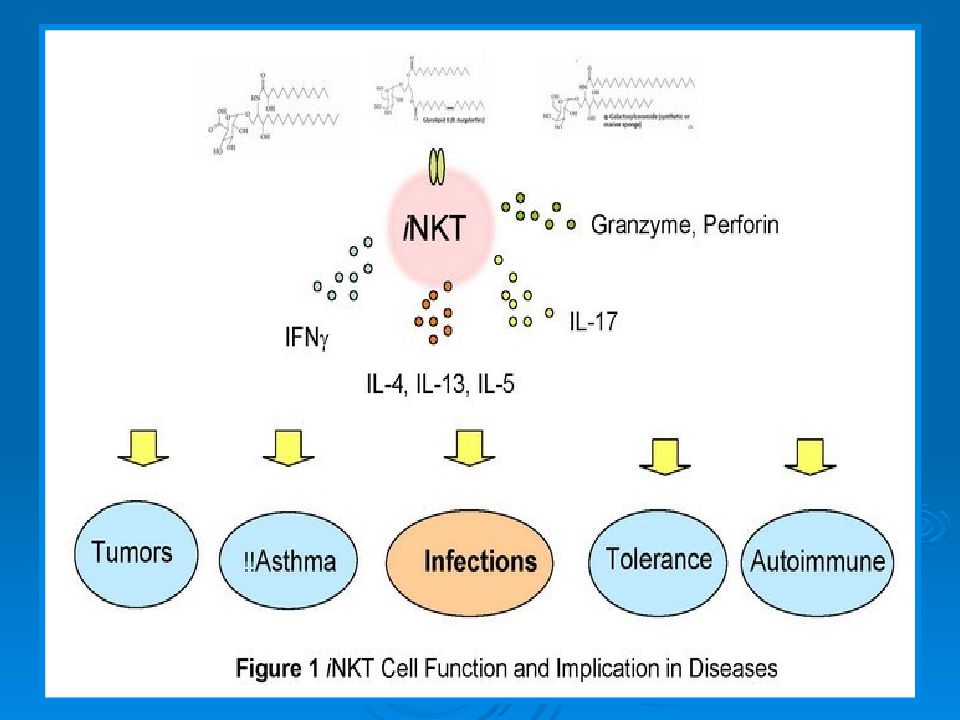

Слайд 60: NKT-клетки

представляют собой субпопуляцию лимфоцитов, экспрессирующих как маркеры NK-клеток, так и Т-клеточные дифференцировочные антигены.