Слайд 2: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 1-го ТИПА

Цель задания : проверка умения проводить косвенные измерения физических величин. Предлагаемые работы по определению : 1. плотности вещества, 2. силы Архимеда, 3. коэффициента трения скольжения, 4. жесткости пружины, 5. периода и частоты колебаний математического маятника, 6. момента силы, действующего на рычаг, 7. работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или неподвижного блока, 8. работы силы трения, 9. оптической силы собирающей линзы, 10. электрического сопротивления резистора, 11. работы электрического тока, 12. мощности электрического тока. 12

Вид деятельности 4 3 2 1 0 схематичный рисунок экспериментальной установки + + + - + - - - - + - формула для расчета искомой величины + + - + - + - - + - - правильно записанные результаты прямых измерений + + + + + + + + +- +- - полученное правильное числовое значение искомой величины. + - + + - - + - - - -

Слайд 4: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 2-го ТИПА

Цель задания : проверка умения представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. Предлагаемые работы по определению : 1. зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины, 2. зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити, 3. зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника, 4. зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления, 5. свойствах изображения, полученного с помощью собирающей линзы. 5

Слайд 5: ЭКСПЕРИАЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 3-го ТИПА

Цель работы : проверка умения проводить экспериментальную проверку физических законов и следствий. Предлагаемые работы по проверке : 1. правила для электрического напряжения при последовательном соединении резисторов, 2. правила для силы электрического тока при параллельном соединении резисторов. 2

Слайд 6: Комплект № 1

весы рычажные с набором гирь измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1 мл стакан с водой цилиндр (№1) стальной на нити V = 20 см 3, m = 156 г цилиндр (№2) латунный на нити V = 20 см 3, m = 170 г Комплект № 2 динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 см 3, m = 156 г, обозначить № 1 цилиндр латунный на нити V = 20 см 3, m = 1 70 г, обозначить № 2

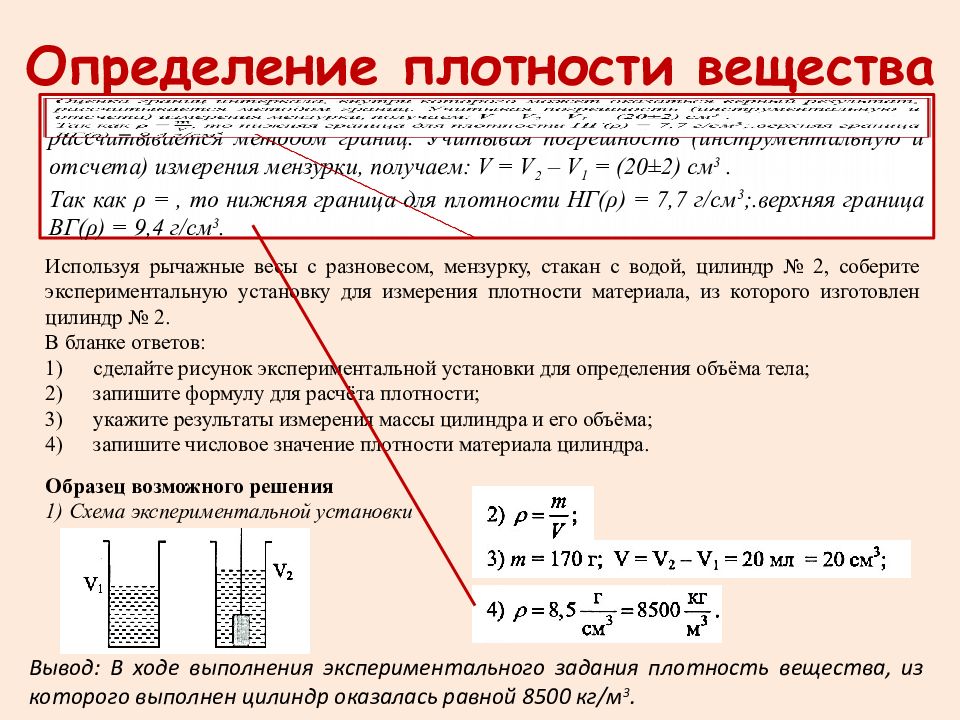

Слайд 7: Определение плотности вещества

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр № 2, соберите экспериментальную установку для измерения плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 2. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма тела; запишите формулу для расчёта плотности; укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма; запишите числовое значение плотности материала цилиндра. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания плотность вещества, из которого выполнен цилиндр оказалась равной 8500 кг/м 3. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, рассчитывается методом границ. Учитывая погрешность (инструментальную и отсчета) измерения мензурки, получаем: V = V 2 – V 1 = (20±2) см 3. Так как ρ =, то нижняя граница для плотности НГ(ρ) = 7,7 г/см 3 ;.верхняя граница ВГ(ρ) = 9,4 г/см 3.

Слайд 8: Определение силы Архимеда

Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите формулу для расчёта выталкивающей силы; укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра в воде; запишите численное значение выталкивающей силы. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания сила Архимеда оказалась равной 0,2 Н. Учитывая погрешность измерения динамометра, получаем: F ynp 1 = (1,6±0,1) Н ; F упр2 =(1,4±0,1)Н. Значения прямых измерений считаются верными, если они укладываются в указанные границы и получено, что F ynp 2 < F yup 1.

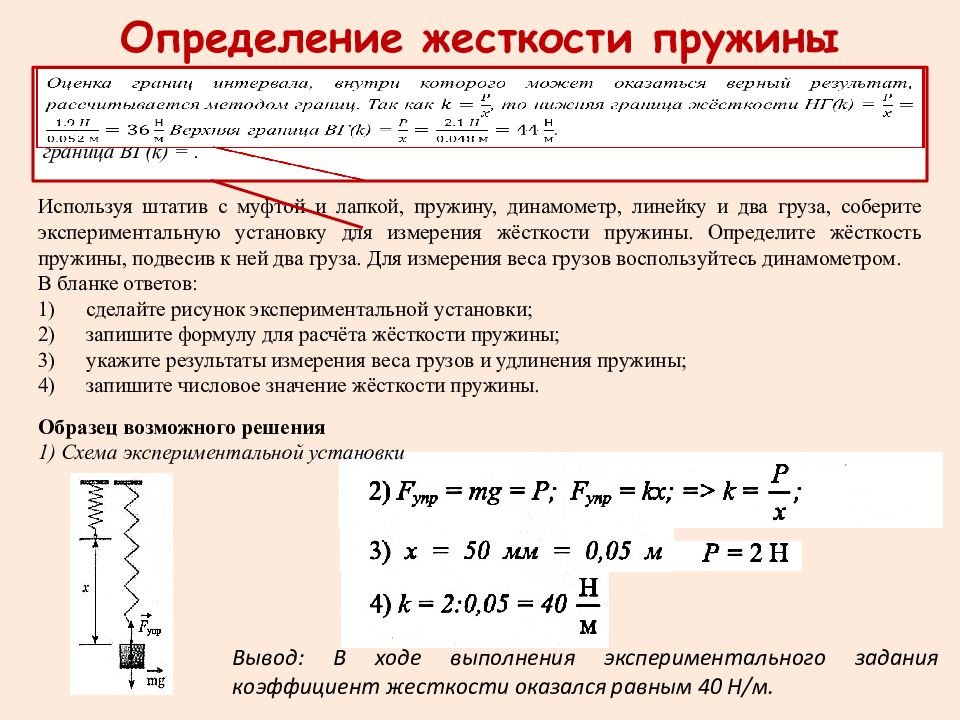

Слайд 9: Определение жесткости пружины

Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и два груза, соберите экспериментальную установку для измерения жёсткости пружины. Определите жёсткость пружины, подвесив к ней два груза. Для измерения веса грузов воспользуйтесь динамометром. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите формулу для расчёта жёсткости пружины; укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины; запишите числовое значение жёсткости пружины. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания коэффициент жесткости оказался равным 40 Н/м. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, рассчитывается методом границ. Так как, то нижняя граница жёсткости НГ( k ) = Верхняя граница ВГ( k ) =.

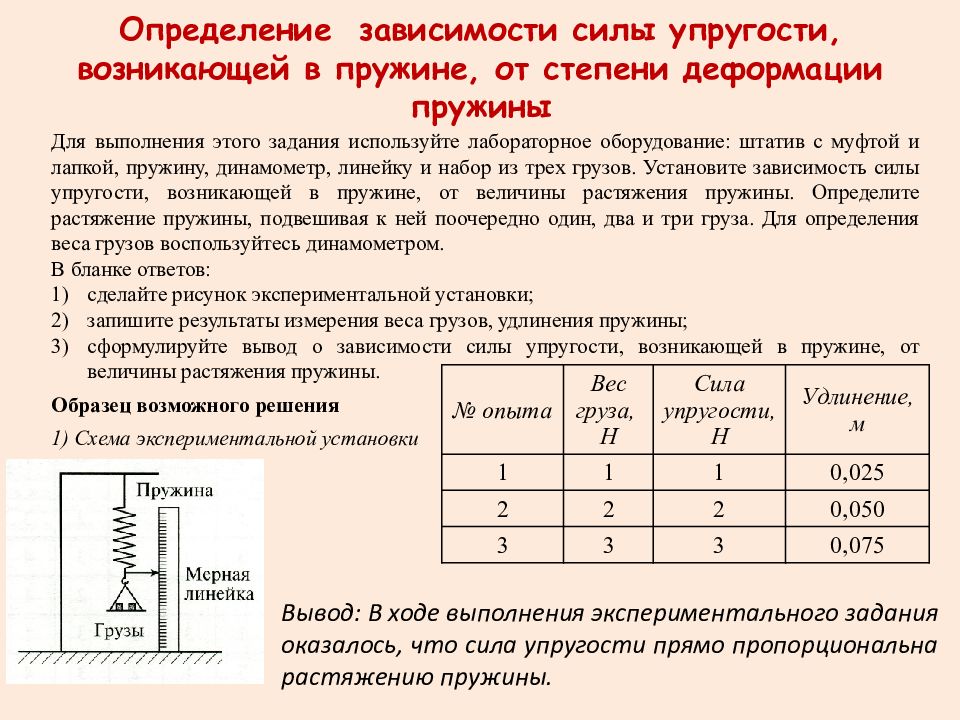

Слайд 10: Определение зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и набор из трех грузов. Установите зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от величины растяжения пружины. Определите растяжение пружины, подвешивая к ней поочередно один, два и три груза. Для определения веса грузов воспользуйтесь динамометром. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите результаты измерения веса грузов, удлинения пружины; сформулируйте вывод о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от величины растяжения пружины. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки № опыта Вес груза, Н Сила упругости, Н Удлинение, м 1 1 1 0,025 2 2 2 0,050 3 3 3 0,075 Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила упругости прямо пропорциональна растяжению пружины.

Слайд 11: Комплект № 4

каретка с крючком на нити m = 100 г 3 груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) направляющая (коэффициент трения μ = 0,2) штатив лабораторный с муфтой и лапкой пружина жесткостью (40±1) Н/м 3 груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями

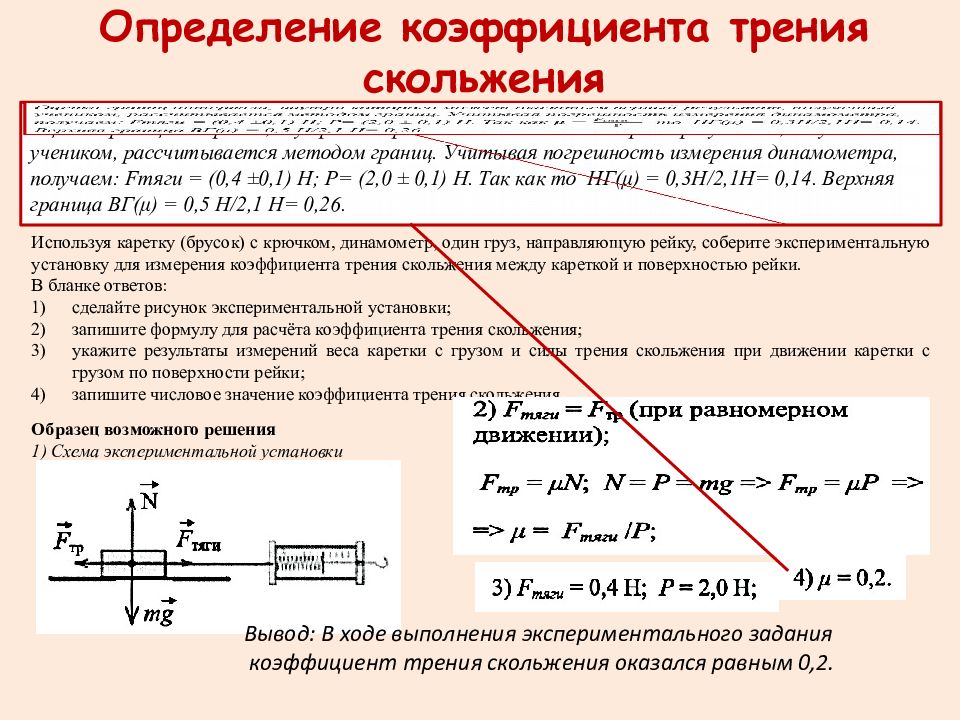

Слайд 12: Определение коэффициента трения скольжения

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, один груз, направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для измерения коэффициента трения скольжения между кареткой и поверхностью рейки. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите формулу для расчёта коэффициента трения скольжения; укажите результаты измерений веса каретки с грузом и силы трения скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки; запишите числовое значение коэффициента трения скольжения. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания коэффициент трения скольжения оказался равным 0,2. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, полученный учеником, рассчитывается методом границ. Учитывая погрешность измерения динамометра, получаем: F тяги = (0,4 ±0,1) Н; P = (2,0 ± 0,1) H. Так как то НГ(μ) = 0,3Н/2,1Н= 0,14. Верхняя граница ВГ(μ) = 0,5 Н/2,1 Н= 0,26.

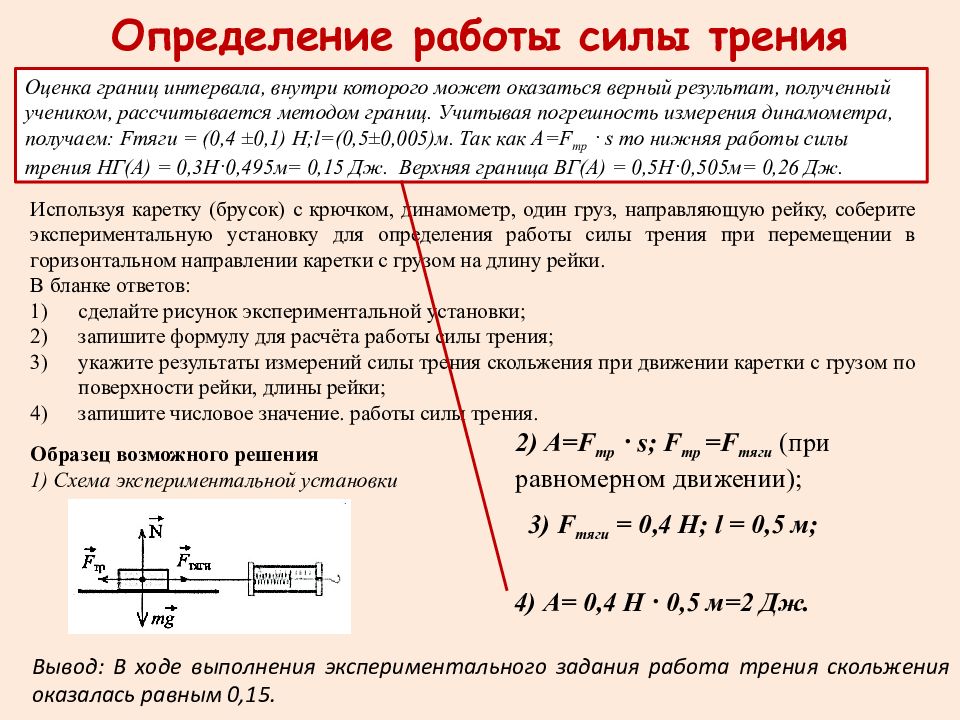

Слайд 13: Определение работы силы трения

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, один груз, направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для определения работы силы трения при перемещении в горизонтальном направлении каретки с грузом на длину рейки. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите формулу для расчёта работы силы трения; укажите результаты измерений силы трения скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки, длины рейки; запишите числовое значение. работы силы трения. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа трения скольжения оказалась равным 0,15. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, полученный учеником, рассчитывается методом границ. Учитывая погрешность измерения динамометра, получаем: F тяги = (0,4 ±0,1) Н; l =(0,5±0,005)м. Так как А =F тр · s то нижняя работы силы трения НГ(А) = 0,3Н·0,495м= 0,15 Дж. Верхняя граница ВГ(А) = 0,5Н·0,505м= 0,26 Дж. 2) А =F тр · s ; F тр = F тяги (при равномерном движении); 4 ) А= 0,4 Н · 0,5 м=2 Дж. 3 ) F тяги = 0,4 Н; l = 0,5 м;

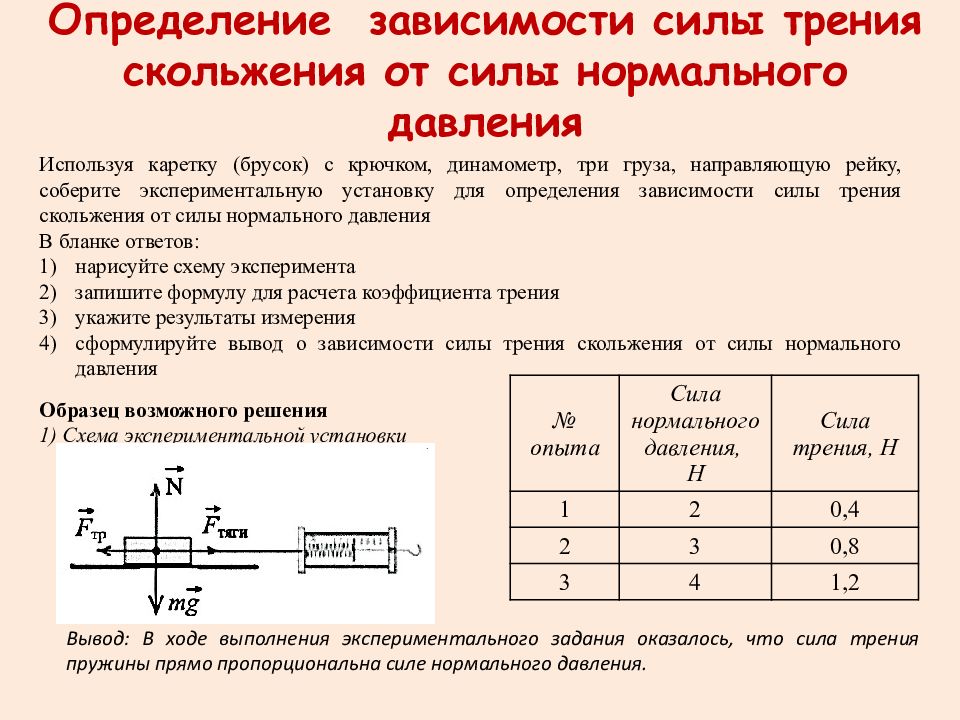

Слайд 14: Определение зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, три груза, направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для определения зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления В бланке ответов: нарисуйте схему эксперимента запишите формулу для расчета коэффициента трения укажите результаты измерения сформулируйте вывод о зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки № опыта Сила нормального давления, Н Сила трения, Н 1 2 0,4 2 3 0,8 3 4 1,2 Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила трения пружины прямо пропорциональна силе нормального давления.

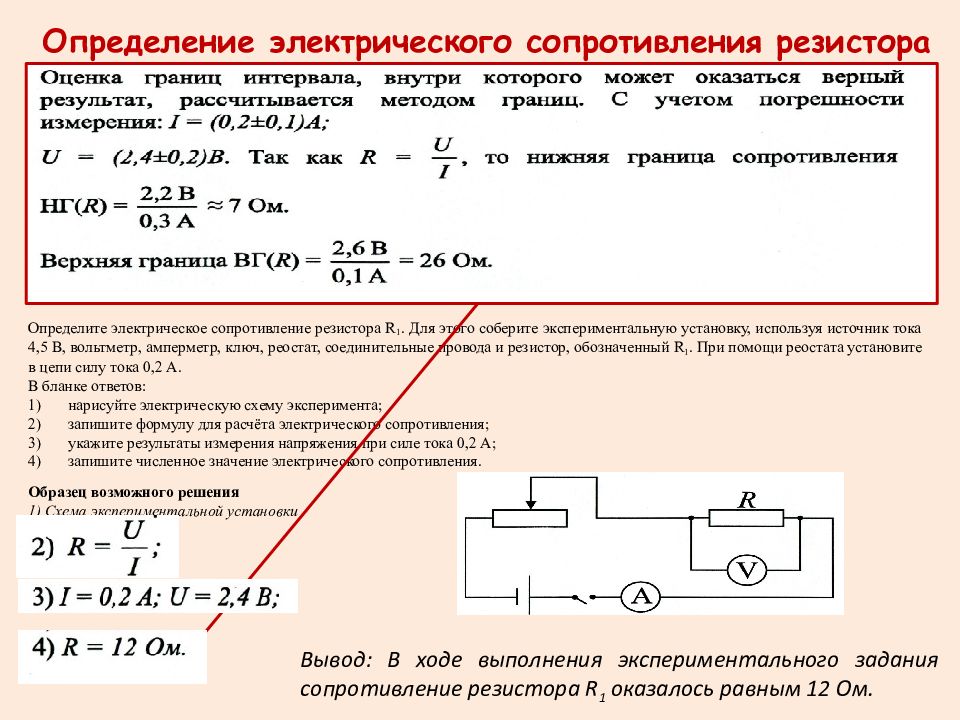

Слайд 15: Определение электрического сопротивления резистора

Определите электрическое сопротивление резистора R 1. Для этого соберите экспериментальную установку, используя источник тока 4,5 В, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и резистор, обозначенный R 1. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,2 А. В бланке ответов: нарисуйте электрическую схему эксперимента; запишите формулу для расчёта электрического сопротивления; укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,2 А; запишите численное значение электрического сопротивления. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания сопротивление резистора R 1 оказалось равным 12 Ом.

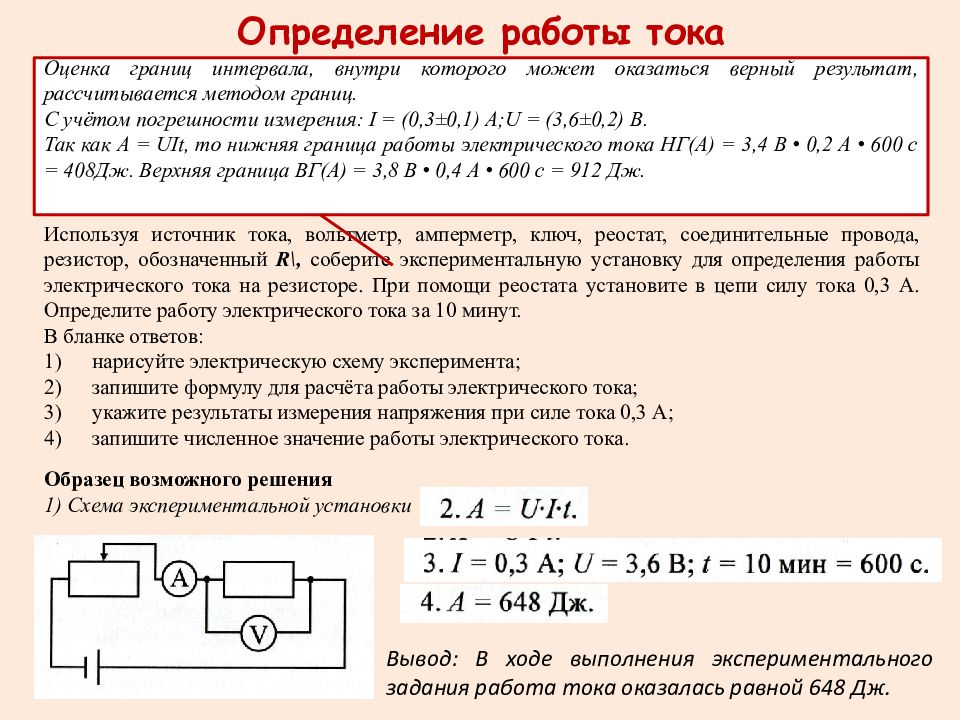

Слайд 16: Определение работы тока

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозначенный R\, соберите экспериментальную установку для определения работы электрического тока на резисторе. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. Определите работу электрического тока за 10 минут. В бланке ответов: нарисуйте электрическую схему эксперимента; запишите формулу для расчёта работы электрического тока; укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А; запишите численное значение работы электрического тока. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, рассчитывается методом границ. С учётом погрешности измерения: I = (0,3±0,1) A;U = (3,6±0,2) В. Так как А = UIt, то нижняя граница работы электрического тока НГ(А) = 3,4 В • 0,2 А • 600 с = 408Дж. Верхняя граница ВГ(А) = 3,8 В • 0,4 А • 600 с = 912 Дж. Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа тока оказалась равной 648 Дж.

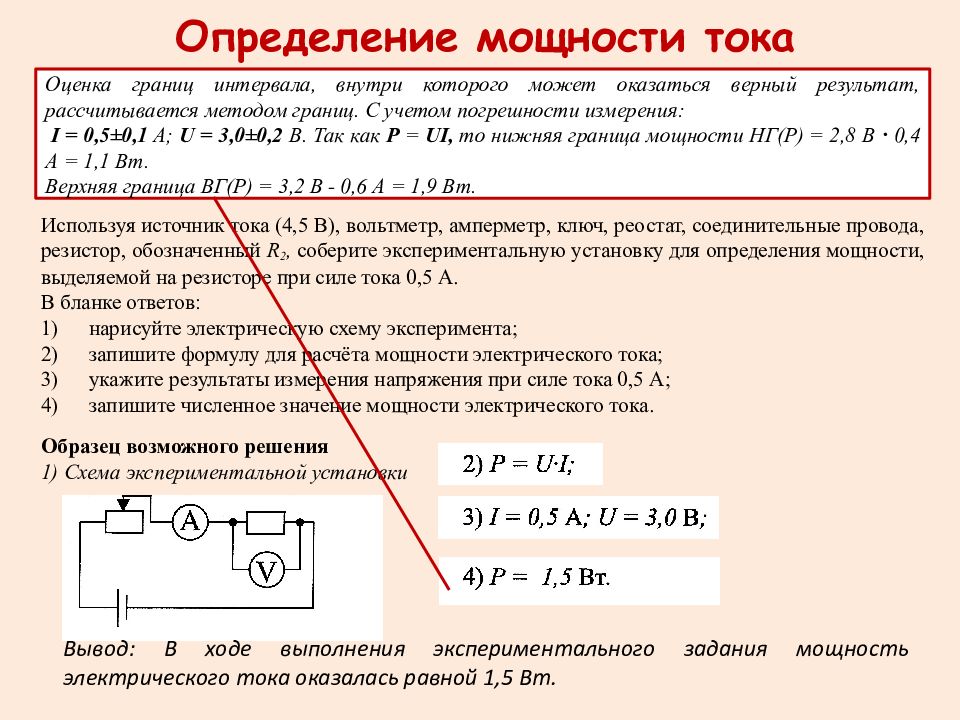

Слайд 17: Определение мощности тока

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозначенный R 2, соберите экспериментальную установку для определения мощности, выделяемой на резисторе при силе тока 0,5 А. В бланке ответов: нарисуйте электрическую схему эксперимента; запишите формулу для расчёта мощности электрического тока; укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А; запишите численное значение мощности электрического тока. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться верный результат, рассчитывается методом границ. С учетом погрешности измерения: I = 0,5±0,1 A ; U = 3,0±0,2 В. Так как Р = UI, то нижняя граница мощности НГ(Р) = 2,8 В · 0,4 А = 1,1 Вт. Верхняя граница ВГ(Р) = 3,2 В - 0,6 А = 1,9 Вт. Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания мощность электрического тока оказалась равной 1,5 Вт.

Слайд 18: Определение зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозначенный R 2, соберите экспериментальную установку для исследования зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника. В бланке ответов: нарисуйте электрическую схему эксперимента; укажите результаты измерения напряжения при силе тока при разных положениях ползунка реостата; Сделайте вывод о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что при увеличении напряжения между концами проводника сила тока в проводнике также увеличивается. № опыта I, A U, B 1 0,2 2,4 2 0,3 3,6 3 0,4 4,8

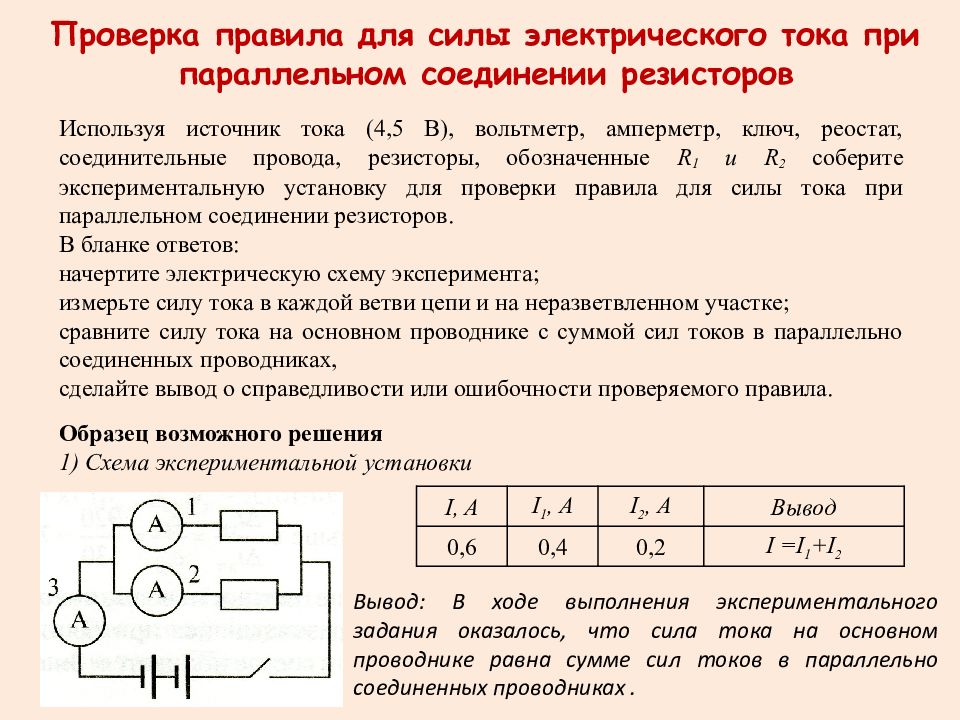

Слайд 19: Проверка правила для силы электрического тока при параллельном соединении резисторов

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резисторы, обозначенные R 1 и R 2 соберите экспериментальную установку для проверки правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. В бланке ответов: начертите электрическую схему эксперимента; измерьте силу тока в каждой ветви цепи и на неразветвленном участке; сравните силу тока на основном проводнике с суммой сил токов в параллельно соединенных проводниках, сделайте вывод о справедливости или ошибочности проверяемого правила. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила тока на основном проводнике равна сумме сил токов в параллельно соединенных проводниках. I, A I 1, A I 2, A Вывод 0,6 0,4 0,2 I = I 1 + I 2

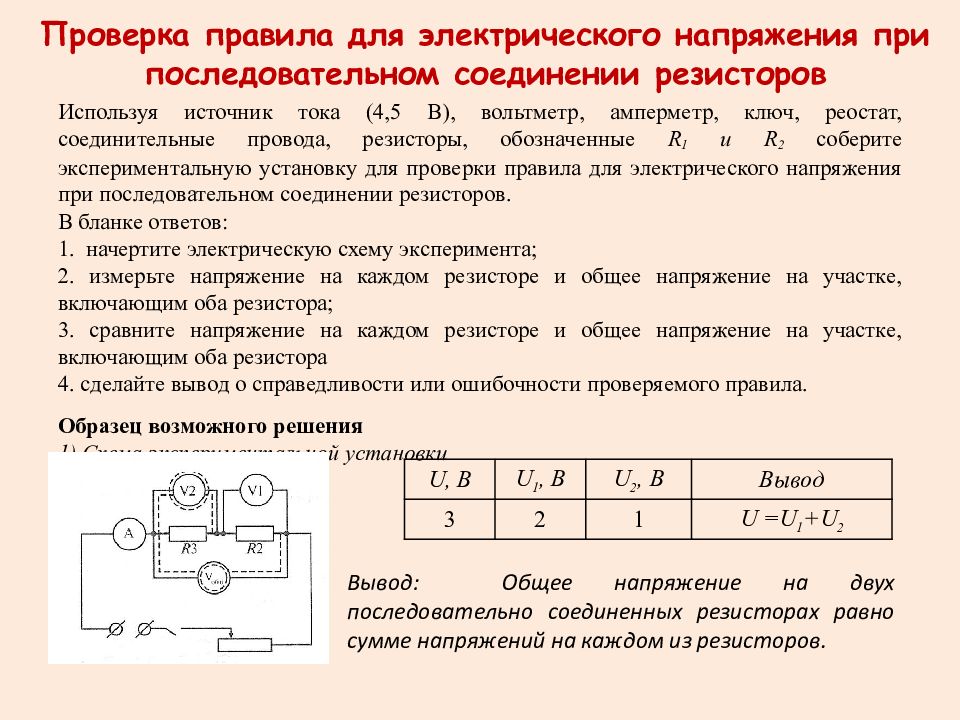

Слайд 20: Проверка правила для электрического напряжения при последовательном соединении резисторов

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резисторы, обозначенные R 1 и R 2 соберите экспериментальную установку для проверки правила для электрического напряжения при последовательном соединении резисторов. В бланке ответов: 1. начертите электрическую схему эксперимента; 2. измерьте напряжение на каждом резисторе и общее напряжение на участке, включающим оба резистора; 3. сравните напряжение на каждом резисторе и общее напряжение на участке, включающим оба резистора 4. сделайте вывод о справедливости или ошибочности проверяемого правила. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: Общее напряжение на двух последовательно соединенных резисторах равно сумме напряжений на каждом из резисторов. U, В U 1, В U 2, В Вывод 3 2 1 U = U 1 + U 2

Слайд 21: Комплект № 6

собирающая линза, фокусное расстояние F 1 = 60 мм, обозначить Л 1 линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями экран рабочее поле источник питания постоянного тока 4,5 В соединительные провода ключ лампа на подставке источник питания постоянного тока 4,5 В вольтметр 0-6 В, С = 0,2 В амперметр 0-2 А, С = 0,1 А переменный резистор (реостат) сопротивлением 10 Ом резистор, R 1 = 12 Ом, обозначить R 1 резистор, R 2 = 6 Ом, обозначить R 2 соединительные провода, 8 шт. ключ рабочее поле

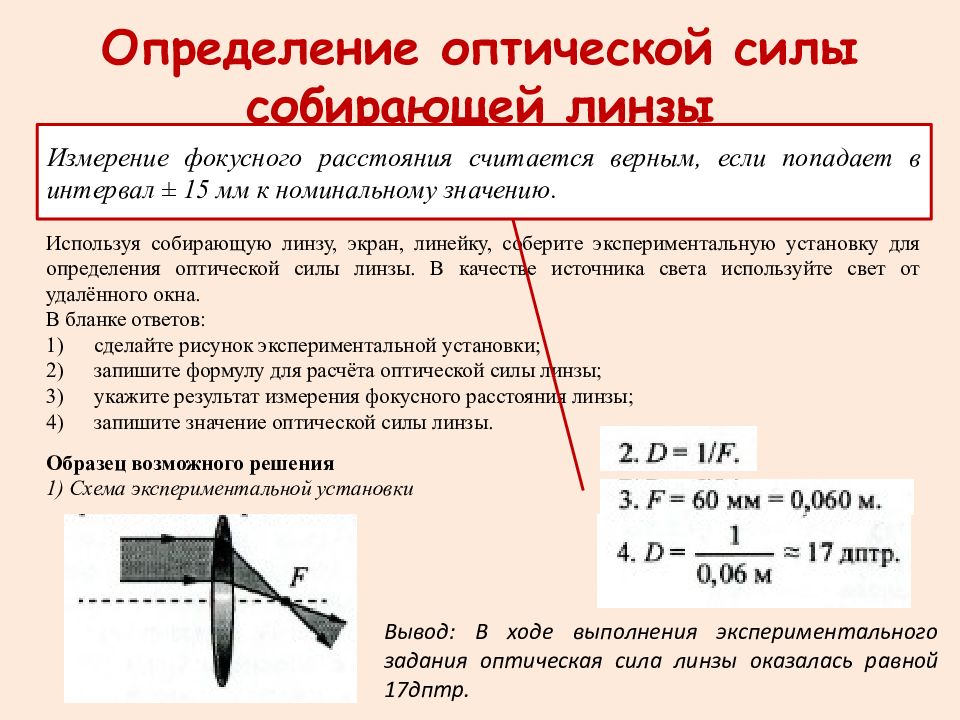

Слайд 22: Определение оптической силы собирающей линзы

Используя собирающую линзу, экран, линейку, соберите экспериментальную установку для определения оптической силы линзы. В качестве источника света используйте свет от удалённого окна. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; запишите формулу для расчёта оптической силы линзы; укажите результат измерения фокусного расстояния линзы; запишите значение оптической силы линзы. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Измерение фокусного расстояния считается верным, если попадает в интервал ± 15 мм к номинальному значению. Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оптическая сила линзы оказалась равной 17дптр.

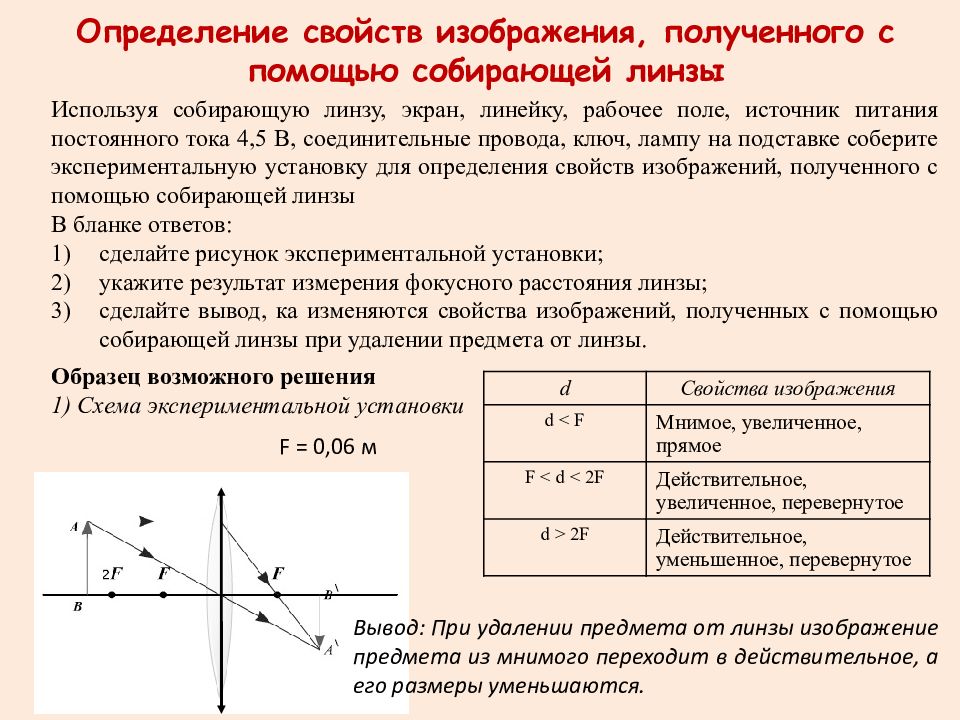

Слайд 23: Определение свойств изображения, полученного с помощью собирающей линзы

Используя собирающую линзу, экран, линейку, рабочее поле, источник питания постоянного тока 4,5 В, соединительные провода, ключ, лампу на подставке соберите экспериментальную установку для определения свойств изображений, полученного с помощью собирающей линзы В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; укажите результат измерения фокусного расстояния линзы; сделайте вывод, ка изменяются свойства изображений, полученных с помощью собирающей линзы при удалении предмета от линзы. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки d Свойства изображения d < F Мнимое, увеличенное, прямое F < d < 2F Действительное, увеличенное, перевернутое d > 2F Действительное, уменьшенное, перевернутое F = 0,06 м Вывод: При удалении предмета от линзы изображение предмета из мнимого переходит в действительное, а его размеры уменьшаются.

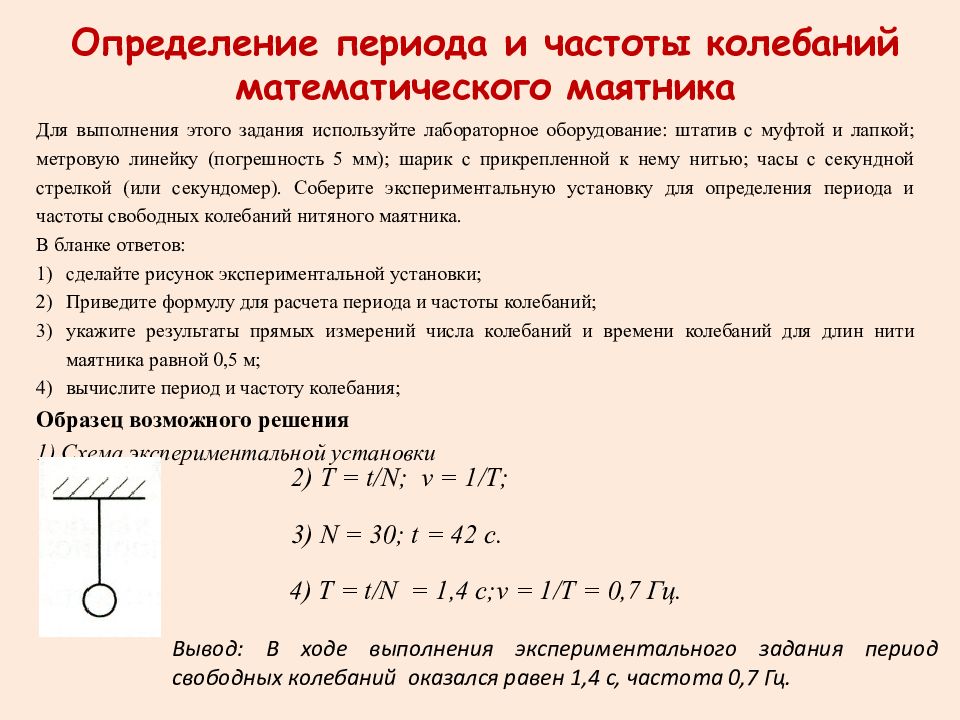

Слайд 24: Определение периода и частоты колебаний математического маятника

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой; метровую линейку (погрешность 5 мм); шарик с прикрепленной к нему нитью; часы с секундной стрелкой (или секундомер). Соберите экспериментальную установку для определения периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; Приведите формулу для расчета периода и частоты колебаний; укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для длин нити маятника равной 0,5 м; вычислите период и частоту колебания; Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания период свободных колебаний оказался равен 1,4 с, частота 0,7 Гц. 3) N = 30; t = 42 с. 4) Т = t / N = 1,4 с; ν = 1/Т = 0,7 Гц. 2) Т = t / N ; ν = 1/Т;

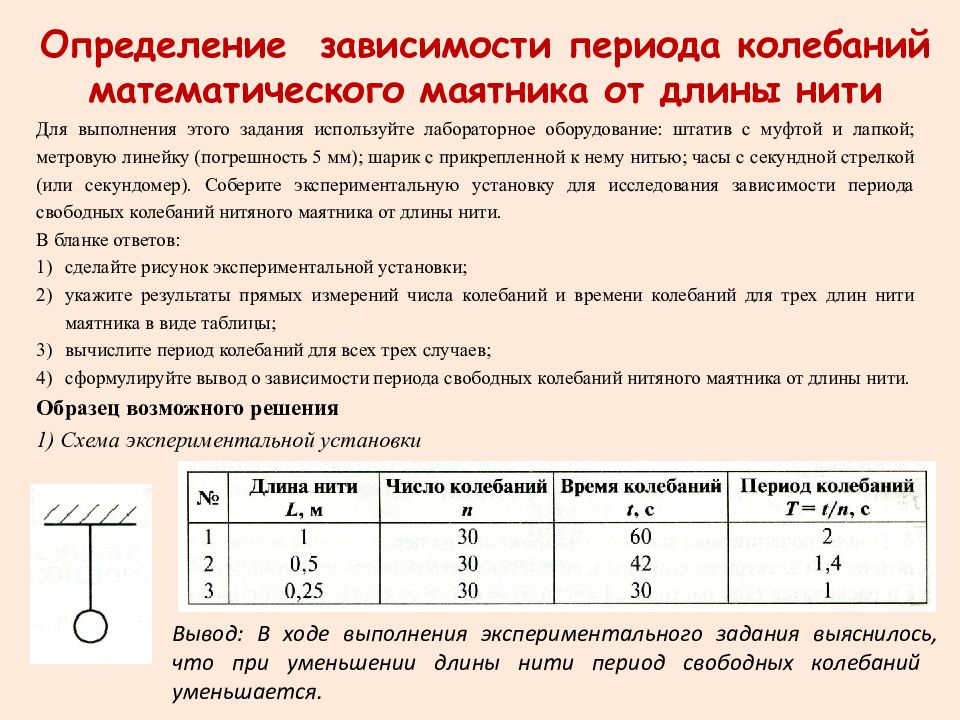

Слайд 25: Определение зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой; метровую линейку (погрешность 5 мм); шарик с прикрепленной к нему нитью; часы с секундной стрелкой (или секундомер). Соберите экспериментальную установку для исследования зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для трех длин нити маятника в виде таблицы; вычислите период колебаний для всех трех случаев; сформулируйте вывод о зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания выяснилось, что при уменьшении длины нити период свободных колебаний уменьшается.

Слайд 26: Комплект №8

штатив с муфтой рычаг блок подвижный блок неподвижный нить 3 груза массой по (100±2) г динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) линейка длиной 200-300 мм с миллиметровыми делениями Комплект №7 штатив с муфтой и лапкой метровая линейка (погрешность 5 мм) шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 110 см часы с секундной стрелкой (или секундомер)

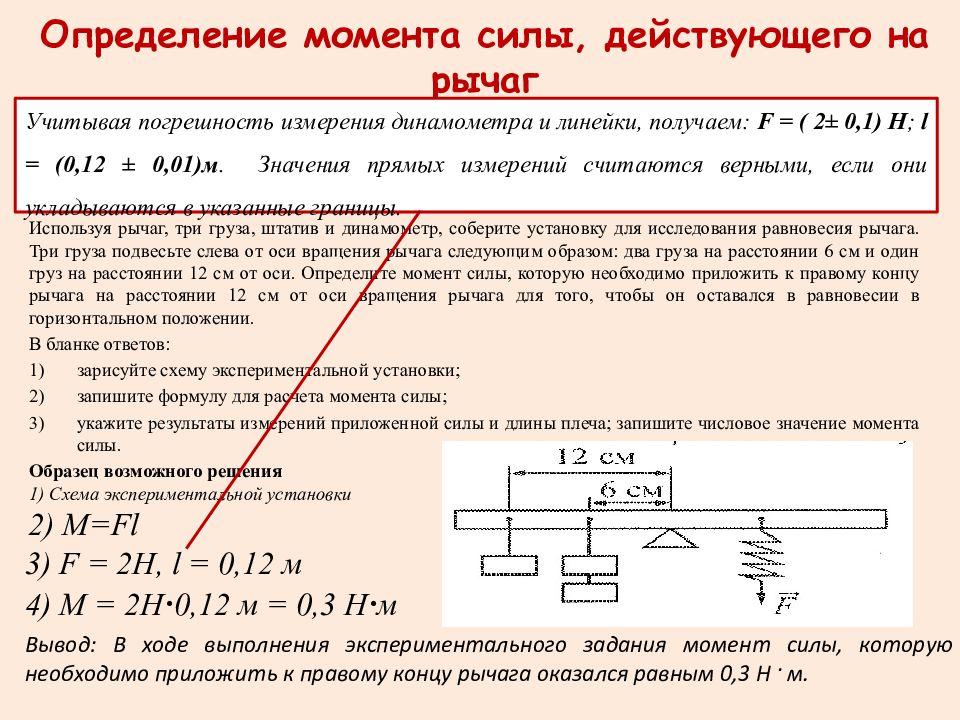

Слайд 27: Определение момента силы, действующего на рычаг

Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, соберите установку для исследования равновесия рычага. Три груза подвесьте слева от оси вращения рычага следующим образом: два груза на расстоянии 6 см и один груз на расстоянии 12 см от оси. Определите момент силы, которую необходимо приложить к правому концу рычага на расстоянии 12 см от оси вращения рычага для того, чтобы он оставался в равновесии в горизонтальном положении. В бланке ответов: зарисуйте схему экспериментальной установки; запишите формулу для расчета момента силы; укажите результаты измерений приложенной силы и длины плеча; запишите числовое значение момента силы. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки 2) M= Fl 3 ) F = 2 Н, l = 0,12 м 4) М = 2 Н · 0,12 м = 0,3 Н · м Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания момент силы, которую необходимо приложить к правому концу рычага оказался равным 0,3 Н · м. Учитывая погрешность измерения динамометра и линейки, получаем: F = ( 2± 0,1) Н ; l = ( 0,12 ± 0, 0 1)м. Значения прямых измерений считаются верными, если они укладываются в указанные границы.

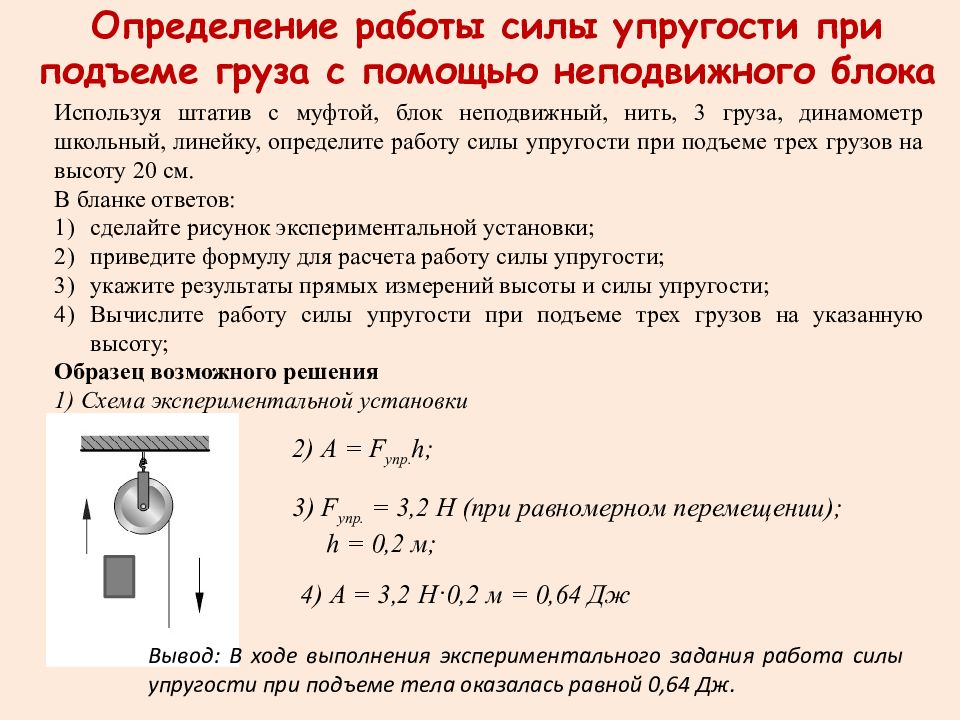

Слайд 28: Определение работы силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока

Используя штатив с муфтой, блок неподвижный, нить, 3 груза, динамометр школьный, линейку, определите работу силы упругости при подъеме трех грузов на высоту 20 см. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; приведите формулу для расчета работу силы упругости; укажите результаты прямых измерений высоты и силы упругости; Вычислите работу силы упругости при подъеме трех грузов на указанную высоту; Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки 2) А = F упр. h ; 3) F упр. = 3,2 Н (при равномерном перемещении); h = 0,2 м; 4) А = 3,2 Н·0,2 м = 0,64 Дж Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа силы упругости при подъеме тела оказалась равной 0,64 Дж.

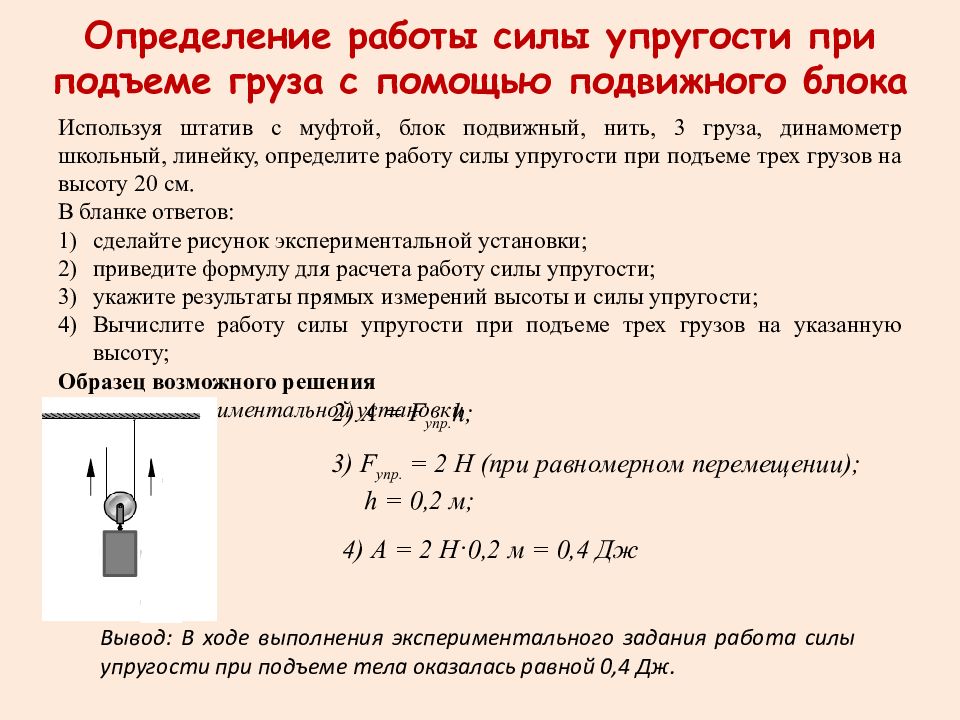

Последний слайд презентации: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Определение работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного блока

Используя штатив с муфтой, блок подвижный, нить, 3 груза, динамометр школьный, линейку, определите работу силы упругости при подъеме трех грузов на высоту 20 см. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки; приведите формулу для расчета работу силы упругости; укажите результаты прямых измерений высоты и силы упругости; Вычислите работу силы упругости при подъеме трех грузов на указанную высоту; Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки 2) А = F упр. h ; 3) F упр. = 2 Н (при равномерном перемещении); h = 0,2 м; 4) А = 2 Н·0,2 м = 0,4 Дж Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа силы упругости при подъеме тела оказалась равной 0,4 Дж.