Слайд 2: Определение

Эмфизематозный карбункул ( Gangraena emphysematosa, эмкар ) — инфекционная, остро протекающая, неконтагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, развитием крепитирующих припухлостей в отдельных мышцах тела. Данное заболевание не является эндемичным и распространено по всему миру.

Слайд 3: Этиология

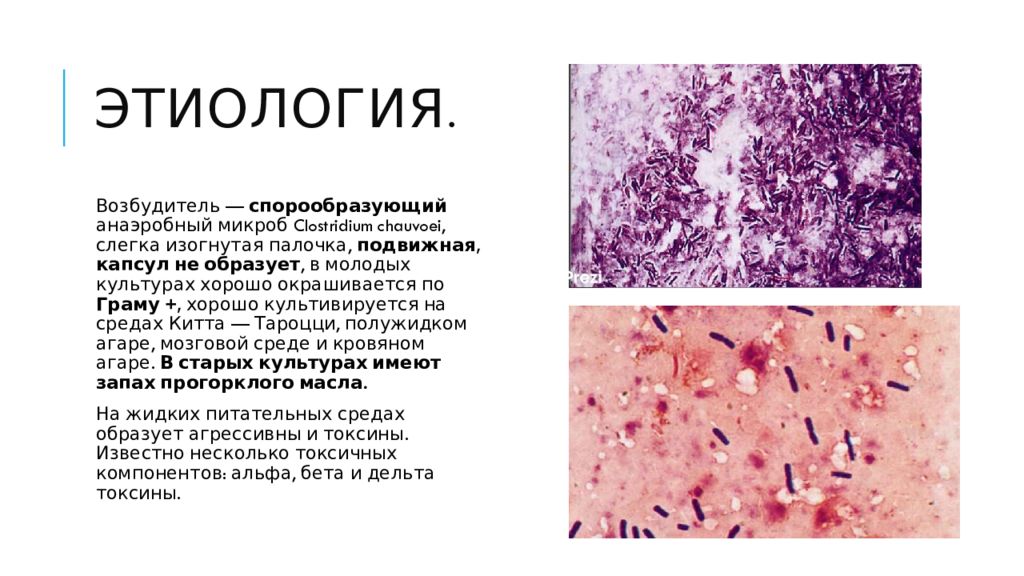

Возбудитель — спорообразующий анаэробный микроб Clostridium chauvoei, слегка изогнутая палочка, подвижная, капсул не образует, в молодых культурах хорошо окрашивается по Граму +, хорошо культивируется на средах Китта — Тароцци, полужидком агаре, мозговой среде и кровяном агаре. В старых культурах имеют запах прогорклого масла. На жидких питательных средах образует агрессивны и токсины. Известно несколько токсичных компонентов: альфа, бета и дельта токсины.

Слайд 4: Факторы патогенности

В организме животных и на жидких питательных средах образует гемолизин и агрессины. Гемолизин лизирует эритроциты барана и крупного рогатого скота и не лизирует эритроциты лошади и кролика. Агрессины парализуют защитные силы (фагоцитоз) организма.

Слайд 5: Устойчивость

Возбудитель в споровой форме очень устойчив во внешней среде, может сохраняться в почве до 35 лет и более. Прямой солнечный свет убивает его через 24 ч, сулема в разведении 1:500, 3%- ный р-р формальдегида — через 10 мин.

Слайд 6: Эпизоотология

Чаще болеют особи от 3 мес до 4 лет, так как молодняк защищен иммунитетом матери через молоко, а более взрослые животные вырабатывают естественный иммунитет. В особо неблагополучных по Э. к. местах болеет КРС других возрастов, а также овцы, буйволы, лоси. Из лабораторных животных болеют только морские свинки. Человек и другие домашние животные невосприимчивы. Болезнь энзоотична для определённых местностей при сохранении спор возбудителя в почве. В летне-осенний период возникает на пастбищах. В период стойлового содержания — при использовании кормов, собранных в местах, неблагополучных по болезни. Новые вспышки Э. к. регистрируют часто после наводнения, ливневых дождей, при выпасе скота в местах захоронения трупов и сборе кормов с этих мест, после археологических раскопок.

Слайд 7: Источник возбудителя инфекции

больные животные, в трупах к- рых образуются споры, инфицирующие почву, воду, корм. Заражение животных происходит с кормом и водой, через раны кожи. Переносчиками возбудителя могут быть слепни, мухи и др. насекомые. Заражение происходит алиментарным путем и через поврежденные внешние покровы. Проникновению возбудителя в организм способствуют нарушение целостности слизистой оболочки рта, воспалительные процессы в желудочно-кишечном- тракте, некоторые гельминтозные заболевания. Болезнь чаще наблюдается в виде спорадических случаев, однако в откормочных комплексах эта болезнь может проявляться в виде небольшой эпизоотической вспышки. Летальность высокая, в среднем составляет 80 %.

Слайд 8: Патогенез

При естественном заражении споры возбудителя попадают в организм животного через пищеварительный тракт или поврежденные внешние покровы. Проникая в кровь, они разносятся по всему организму и оседают в частях тела с богатыми мышцами. Макро- и микротравмы способствуют инвазивности возбудителя. В среде, богатой мышечным гликогеном, споры прорастают. Вегетативные формы микроба начинают быстро размножаться, выделять токсины и агрессины. На месте локализации возбудителя развивается воспаление. Микробы разрушают кровеносные сосуды и вызывают распад тканей. Пораженные ткани пропитываются кровянистым экссудатом и пузырьками газа, который образуется в результате жизнедеятельности возбудителя. Вследствие этого формируется быстро увеличивающаяся, крепитирующая припухлость — карбункул. Всасываясь в кровь, продукты распада поврежденных тканей и токсины вызывают интоксикацию организма. При этом происходит повышение температуры тела, ослабление сердечной деятельности, нарушение физиологических функций внутренних органов, особенно печени. Все это приводит к быстрой гибели животного.

Слайд 9: течение и симптомы

Инкубационный период при эмфизематозном карбункуле непродолжителен— 1—2 дня, в редких случаях—5 дней. Болезнь обычно возникает внезапно, протекает остро и проявляется преимущественно в типичной для этой болезни карбункулезной форме. У отдельных животных эмфизематозный карбункул может проявиться в атипичной (абортивной) форме. Отмечены также случаи сверхострого течения болезни в виде септической формы.

Слайд 10: При остром течении

болезнь обычно начинается с повышения температуры тела до 41— 42°С. В местах с развитыми мышцами (бедро, круп, шея, грудь, подчелюстная область), иногда в ротовой полости и в области глотки, появляется быстро увеличивающаяся (в течение 8—10 ч) резко очерченная или диффузно отечная припухлость (карбункул ). Она вначале плотная, горячая, болезненная, при ее пальпации слышна крепитация (треск ), а при перкуссии — ясный тимпанический звук. Затем припухлость становится холодной и нечувствительной. Кожа на ее поверхности приобретает темно-красный цвет. Регионарные лимфоузлы увеличиваются. При появлении карбункулов в области бедра, крупа и плеча развивается хромота. При локализации процесса в полости рта обычно поражается язык ( крепитирующий отек). При поражении глотки крепитирующий отек прощупывается в области ниже основания ушной раковины. Поражения глубоко расположенных мышц и диафрагмы устанавливаются только после вскрытия трупов.

Слайд 11: Атипичная

У отдельных животных, особенно у старых, болезнь может проявиться в атипичной (абортивной) форме. При этом отмечают лишь понижение аппетита, слабое угнетение, незначительную болезненность в отдельных участках мышц без образования отеков. Животные обычно через 1-5 дней выздоравливают.

Слайд 12: Сверхострое течение болезни

регистрируют сравнительно редко — преимущественно у телят до 3-месячного возраста. Болезнь проявляется в септической форме, при этом наблюдают общие лихорадочные явления и сильное угнетение, без образования карбункула. Гибель больного животного наступает через 6—12 ч.

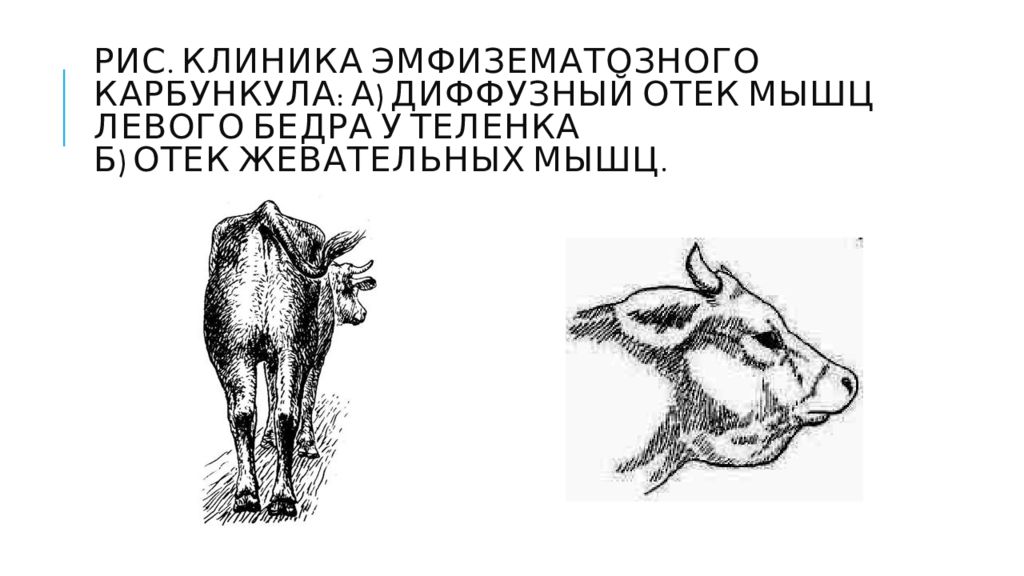

Слайд 13: Рис. Клиника эмфизематозного карбункула: а) диффузный отек мышц левого бедра у теленка Б) отек жевательных мышц

Слайд 14: Иммунитет

Молодняк до 3 мес приобретает пассивный иммунитет с молоком матери. Животные старше 4 лет невосприимчивы благодаря спонтанно приобретённому иммунитету. Для создания искусств. иммунитета применяют концентрированную гидроокисьалюминиевую вакцину. Иммунитет наступает через 12—-14 сут и продолжается 6—8 мес.

Слайд 15: Лаб диагностика

Клинико-эпизоотологический диагноз рекомендуется подтвердить лабораторным исследованием. В лабораторию посылают отечную жидкость, кусочки пораженных мышц, печени, селезенки и кровь из сердца. Материал следует брать не позднее 2 — 3 ч после смерти животного. В необходимых случаях материал консервируют 30— 40%- ным глицерином. В лаборатории проводят бактериоскопическое и бактериологическое исследования. Биологическую пробу ставят на морских свинках, заражая их суспензией из пораженных органов или суточной культурой. При наличии в материале возбудителя эмфизематозного карбункула морские свинки погибают через 18—48 ч. При их вскрытии обнаруживают характерные для данной болезни изменения, а в мазках из органов и в отпечатках с печени — единично или попарно расположенные, равномерно или зернисто окрашенные палочки. Это позволяет дифференцировать их от сходных анаэробных микробов, которые в мазках обычно располагаются в виде длинных нитей или цепочек.

Слайд 16: Лечение

В связи с острым течением лечение животных, больных эмфизематозным карбункулом, не всегда эффективно. Для лечения применяют пенициллин, биомицин и дибиомицин. Пенициллин в дозе 5 — 9 тыс. ЕД на 1 кг массы животного вводят внутримышечно в 0,5 %-ном р-ре новокаина через каждые 6 ч до улучшения общего состояния животного. Биомицин в дозе 3 — 5 мг на 1 кг массы животного инъецируют внутримышечно раз в день в течение 3 — 5 дней. Весьма эффективно использование суспензии дибиомицина на 40 %-ном р-ре глицерина. Препарат вводят внутримышечно однократно в дозе 40 тыс. ЕД на 1 кг массы животного. Дибиомицин в лечебной концентрации сохраняется в организме 9 дней. Рекомендуется также инъецировать в толщу воспалительного отека растворы карболовой кислоты или лизола (3 — 5%- ный ), перекиси водорода (1— 2%- ный ), перманганата калия (0,1 %- ный ). Следует отметить, что на положительный эффект при лечении больных животных можно рассчитывать лишь в том случае, если оно начато сразу же после появления первых клинических признаков болезни.

Слайд 17: Профилактика и меры борьбы

Для предупреждения Э. к. в неблагополучных местах осушают заболоченные пастбища, благоустраивают водоёмы. В х-вах проводят вакцинацию животных не позже чем за 2 нед до выгона на пастбище Подрастающий молодняк Kp. рог. скота иммунизируют дважды (в 3- и 6 месячном возрасте).

Слайд 18: Противоэпидемические мероприятия

В случае возникновения болезни хозяйство (ферму) объявляют неблагополучным по эмфизематозному карбункулу и накладывают карантин. Запрещают передачу восприимчивых животных другим хозяйствам, перегруппировку их внутри хозяйства, вывоз инфицированного фуража. Животных, больных и подозрительных по заболеванию, помещают в изолятор и лечат, а весь остальной скот вакцинируют. Вынужденный убой больных животных на мясо и использование молока от них в пищу запрещают.

Слайд 19: Противоэпидемические мероприятия

Трупы вместе с кожей, а также навоз и остатки инфицированного корма сжигают. Помещения, выгульные дворы после механической очистки дезинфицируют. Текущую дезинфекцию проводят после каждого выделения больного животного, трехкратно с интервалом в 1 ч, а в изоляторах, где содержатся больные животные, — ежедневно. Для дезинфекции применяют растворы формальдегида (4%- ный ), едкого натра (10%- ный ), однохлористого йода (10%- ный ), взвесь хлорной извести с содержанием 5 % активного хлора. Навозную жижу в жижесборнике обезвреживают сухой хлорной известью (1 кг препарата на 200 л жижи).

Слайд 20: Противоэпидемические мероприятия

Корма, с которыми соприкасался больной скот, скармливают лошадям и вакцинированному против эмфизематозного карбункула крупному рогатому скоту через 16 дней после прививки последнего. Хозяйство (ферму) объявляют благополучным и карантин снимают через 14 дней после выздоровления или падежа последнего больного животного и проведения заключительной дезинфекции. При обнаружении эмфизематозного карбункула на бойне тушу со всеми органами и шкурой направляют на утилизационный завод или уничтожают (сжигают). Помещение убойного зала, оборудование и инвентарь дезинфицируют.

Последний слайд презентации: ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ КАРБУНКУЛ: Иммунизация

Для профилактической иммунизации животных применяют концентрированную гидроокисьалюминиевую вакцину против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец. Вакцину вводят внутримышечно: крупному рогатому скоту в область крупа, овцам — с внутренней поверхности бедра, однократно в дозе 2 мл, независимо от возраста и упитанности животного. Иммунитет наступает через 12—14 дней и продолжается 5 — 6 мес. Допускается одновременная вакцинация животных против эмфизематозного карбункула и сибирской язвы, против эмфизематозного карбункула и ящура, при этом вакцины вводят в разные места тела.