Первый слайд презентации

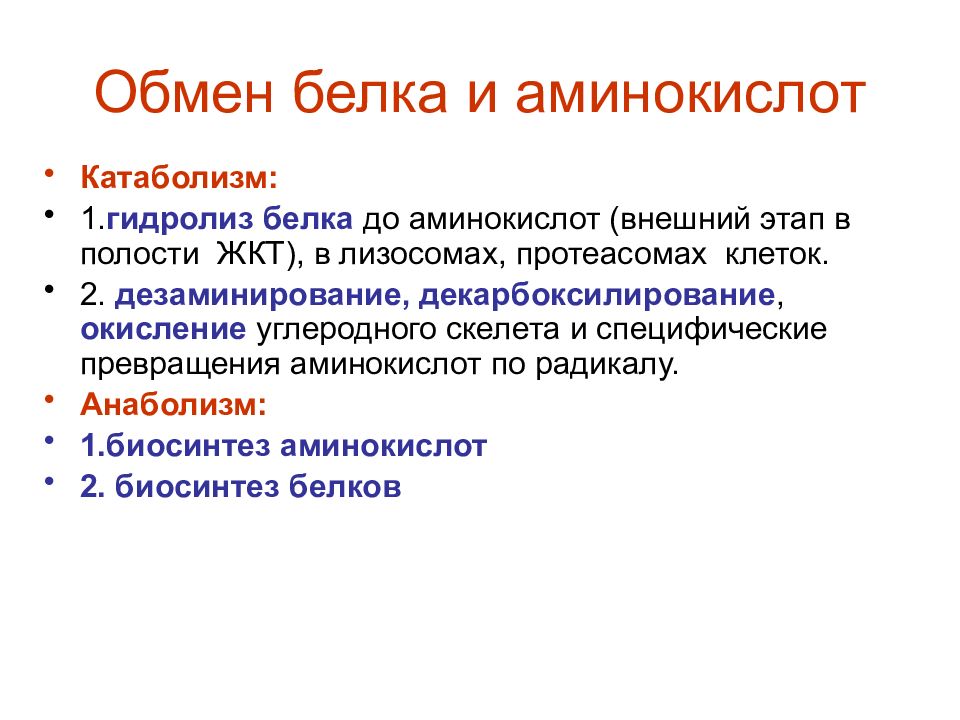

Энзимодиагностика Роль некоторых органоспецифических ферментов в диагностике заболеваний печени, сердца, поджелудочной железы

Слайд 2

Широкое использование определения активности ферментов во всём мире представляет собой одно из наиболее важных достижений современной медицины.

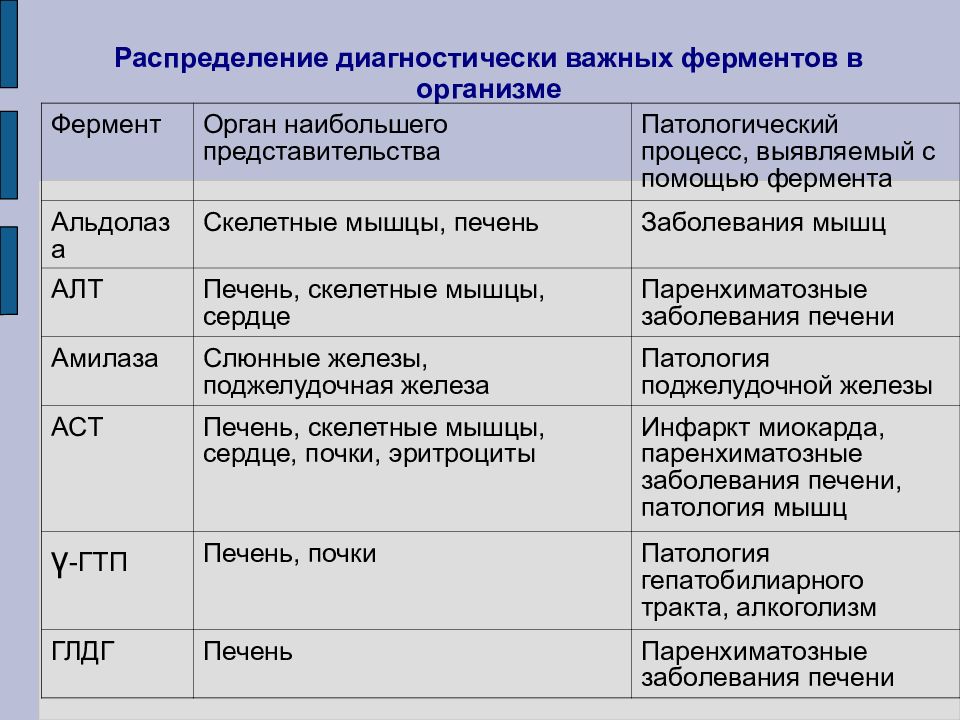

Фермент Орган наибольшего представительства Патологический процесс, выявляемый с помощью фермента Альдолаза Скелетные мышцы, печень Заболевания мышц АЛТ Печень, скелетные мышцы, сердце Паренхиматозные заболевания печени Амилаза Слюнные железы, поджелудочная железа Патология поджелудочной железы АСТ Печень, скелетные мышцы, сердце, почки, эритроциты Инфаркт миокарда, паренхиматозные заболевания печени, патология мышц γ -ГТП Печень, почки Патология гепатобилиарного тракта, алкоголизм ГЛДГ Печень Паренхиматозные заболевания печени

Слайд 4

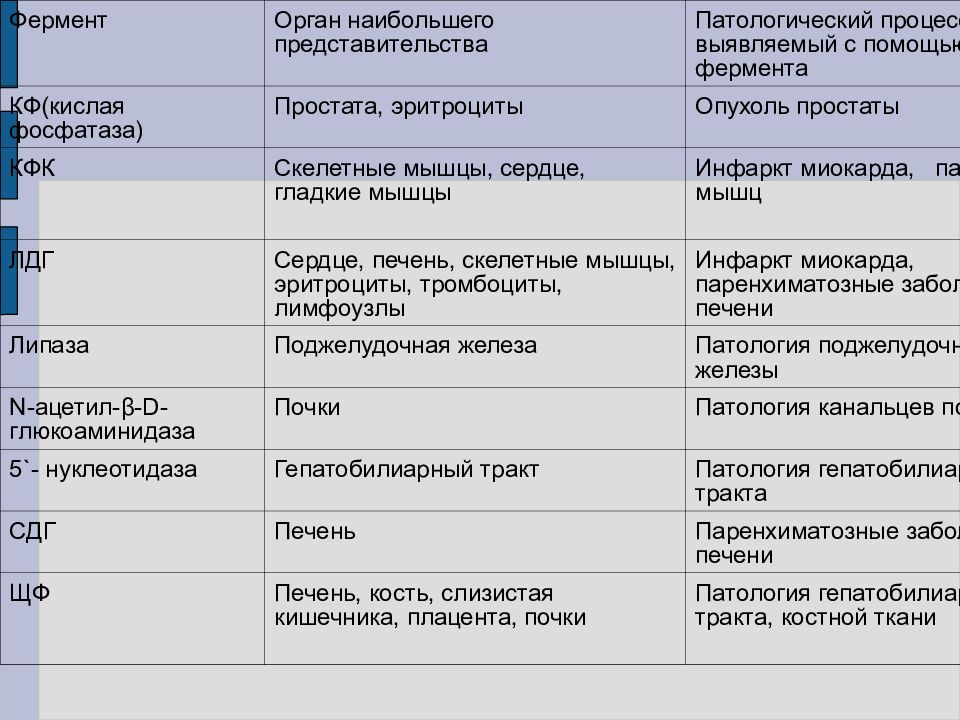

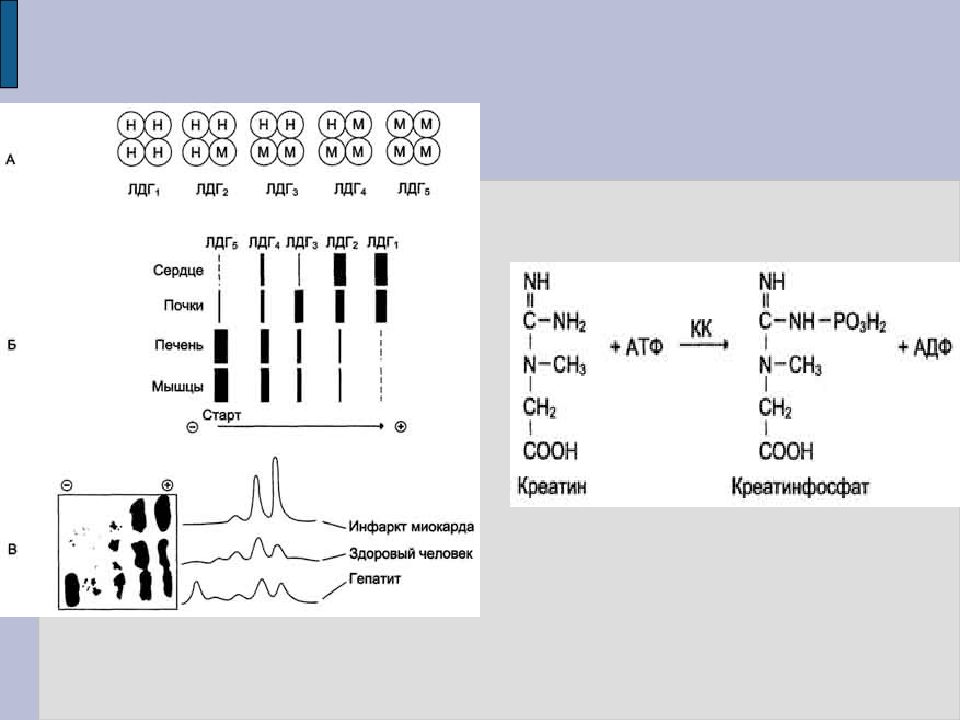

Фермент Орган наибольшего представительства Патологический процесс, выявляемый с помощью фермента КФ(кислая фосфатаза) Простата, эритроциты Опухоль простаты КФК Скелетные мышцы, сердце, гладкие мышцы Инфаркт миокарда, патология мышц ЛДГ Сердце, печень, скелетные мышцы, эритроциты, тромбоциты, лимфоузлы Инфаркт миокарда, паренхиматозные заболевания печени Липаза Поджелудочная железа Патология поджелудочной железы N -ацетил- β - D -глюкоаминидаза Почки Патология канальцев почек 5 ` - нуклеотидаза Гепатобилиарный тракт Патология гепатобилиарного тракта СДГ Печень Паренхиматозные заболевания печени ЩФ Печень, кость, слизистая кишечника, плацента, почки Патология гепатобилиарного тракта, костной ткани

Активность ферментов в сыворотке крови «Старение» клеток и их отмирание «Утечка» через повреждённые мембраны Некроз ткани Повышенный биосинтез Изменение каталитической активности Внутрисосудистая инактивация Поглощение клетками ретикулоэндотелиальной системы Экскреция (моча, желчь, кал)

Слайд 6: Локализация внутриклеточных ферментов

в цитоплазме клетки (ЛДГ, альдолаза), в митохондриях (ГЛДГ), в лизосомах (КФ, β -глюкуронидаза ). в ядре в микросомах

Слайд 7: Цитозоль содержит ферменты

гликолиза, пентозного цикла, активации аминокислот, глюконеогенеза, мультиферментный комплекс синтетазы жирных кислот, АСТ, МДГ (НАДФ-зависимая), изоцитратДГ (НАДФ-зависимая), гликогенфосфорилаза, гликогенсинтетаза.

Слайд 8: Ферменты митохондрий

пируватдегидрогеназный комплекс, цитратсинтаза, изоцитратДГ (НАД-зависимая), МДГ и другие ферменты ЦТК, ацил-КоА-ДГ и другие ферменты β -окисления жирных кислот, глутаматДГ, ферменты дыхательной цепи и окислительного фосфорилирования, АСТ.

Слайд 9: Ферменты лизосом

кислая фосфатаза, β -глюкуронидаза, α -глюкозидаза, β -глюкозидаза, катепсины, кислая рибонуклеаза, кислая дезоксирибонуклеаза, α -галактозидаза, лизоцим, гиалуронидаза, арилсульфатаза, коллагеназа.

Слайд 10: Ферменты микросомальной фракции

глюкозо-6-фосфатаза, рибосомальные ферменты белкового синтеза, ферменты, участвующие в реакциях гидроксилирования, ферменты синтеза фосфолипидов, триглицеридов, холестерина.

Слайд 11: Ферменты плазматической мембраны

аденилатциклаза, щелочная фосфатаза, Na, К-зависимая АТФ-аза.

Слайд 12: Ферменты ядра

ферменты репликации, транскрипции, РНК-полимераза, НАД-синтетаза.

При поражении органа или ткани ферменты из клеток «вымываются» в кровь, их активность возрастает в сыворотке, являясь индикатором степени и глубины повреждения этих тканей.

Слайд 14: Индикаторные ферменты

Н еспецифические (общие для всех тканей) Ферменты локализованные в органеллах клеток Изоферменты Органоспецифические (маркёрные) Для печени: аргиназа, гистидаза, уроканиназа, сорбитолДГ, орнитинкарбомоилтрансфераза.

Слайд 15: Изоферменты КФК

ММ – в скелетных мышцах, МВ – в миокарде (+ММ), ВВ - в ткани мозга.

Слайд 16

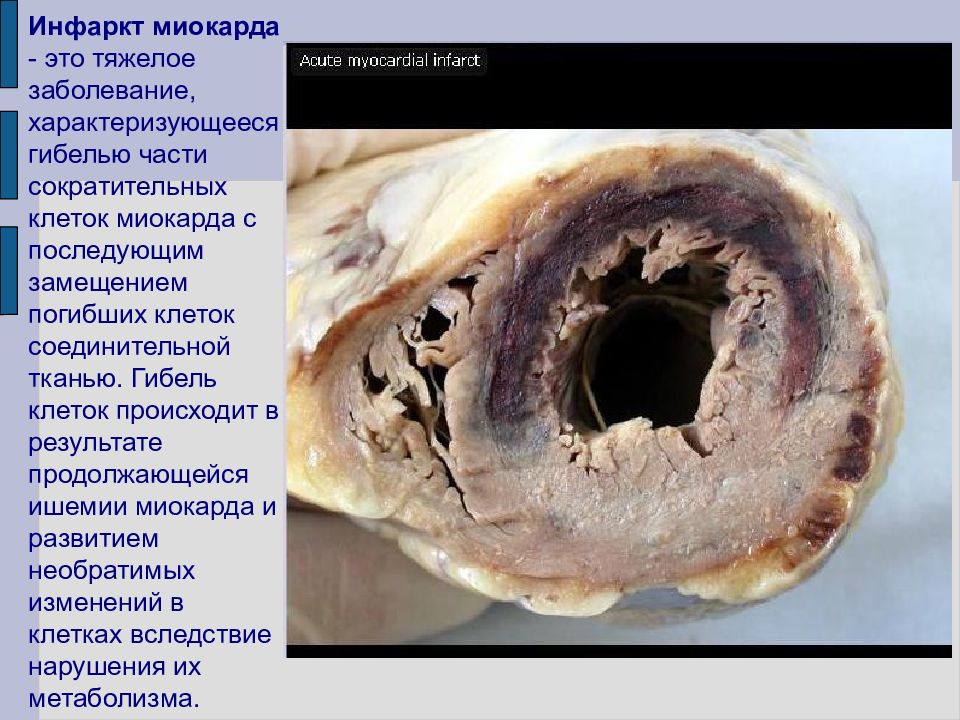

Инфаркт миокарда - это тяжелое заболевание, характеризующееся гибелью части сократительных клеток миокарда с последующим замещением погибших клеток соединительной тканью. Гибель клеток происходит в результате продолжающейся ишемии миокарда и развитием необратимых изменений в клетках вследствие нарушения их метаболизма.

Слайд 17

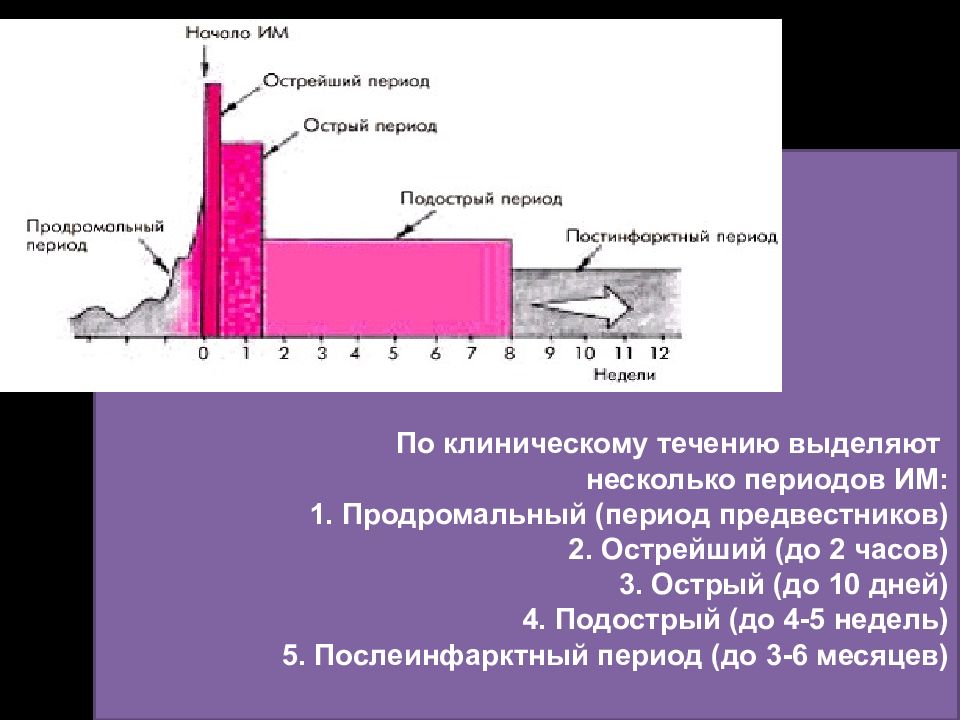

Инфаркт миокарда. Стадии. По клиническому течению выделяют несколько периодов ИМ: 1. Продромальный (период предвестников) 2. Острейший (до 2 часов) 3. Острый (до 10 дней) 4. Подострый (до 4-5 недель) 5. Послеинфарктный период (до 3-6 месяцев)

Слайд 18

Острый период Именно в данном периоде в сосудистой системе обнаруживаются биологические маркеры, являющиеся специфическими для инфаркта миокарда. При исследовании крови обнаруживаются различные ферменты и соединения, которые позволяют дифференцировать острый ИМ.

Слайд 19

Лабораторное подтверждение острого ИМ основано на выявлении: 1) Неспецифических показателей тканевого некроза и воспалительной реакции миокарда; 2) Гиперферментемии 3) Увеличении содержания в крови миоглобина и тропонинов. Острый период

Слайд 20

Гиперферментемия Оптимальный набор лабораторных тестов для обследования пациентов с первичным ИМ должен включать определение АсАТ (аспартатаминотрансфераза), изоформ ЛДГ (лактатдегидрогеназа) и один из тестов выбора (КФК (креатинфосфокиназа) общ., КФК-МВ, миоглобин, миоспецифический тропонин Т).

Слайд 21

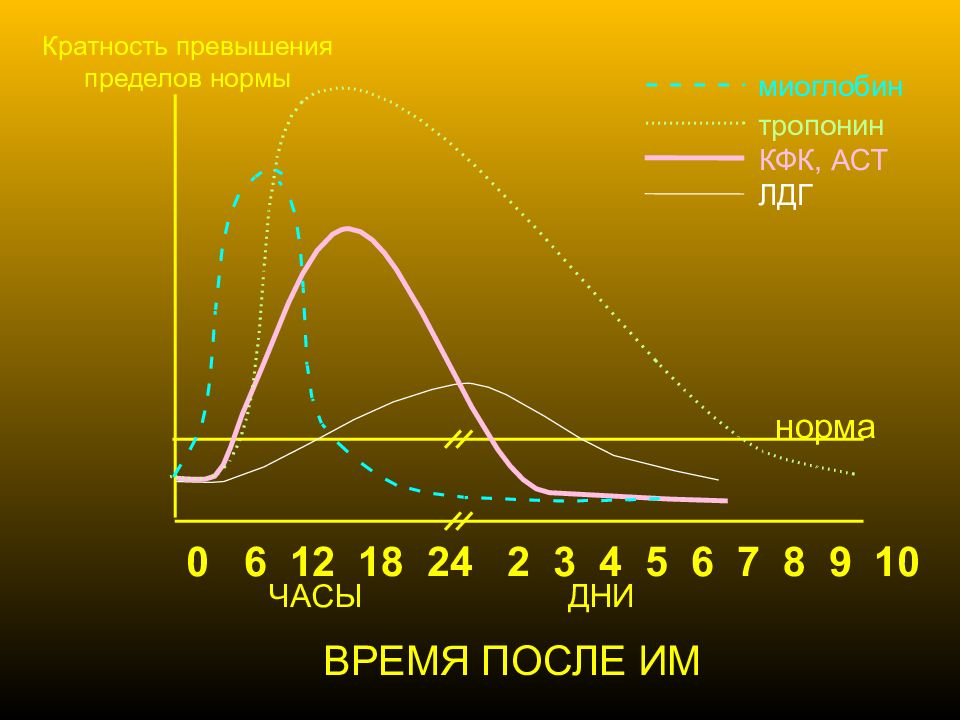

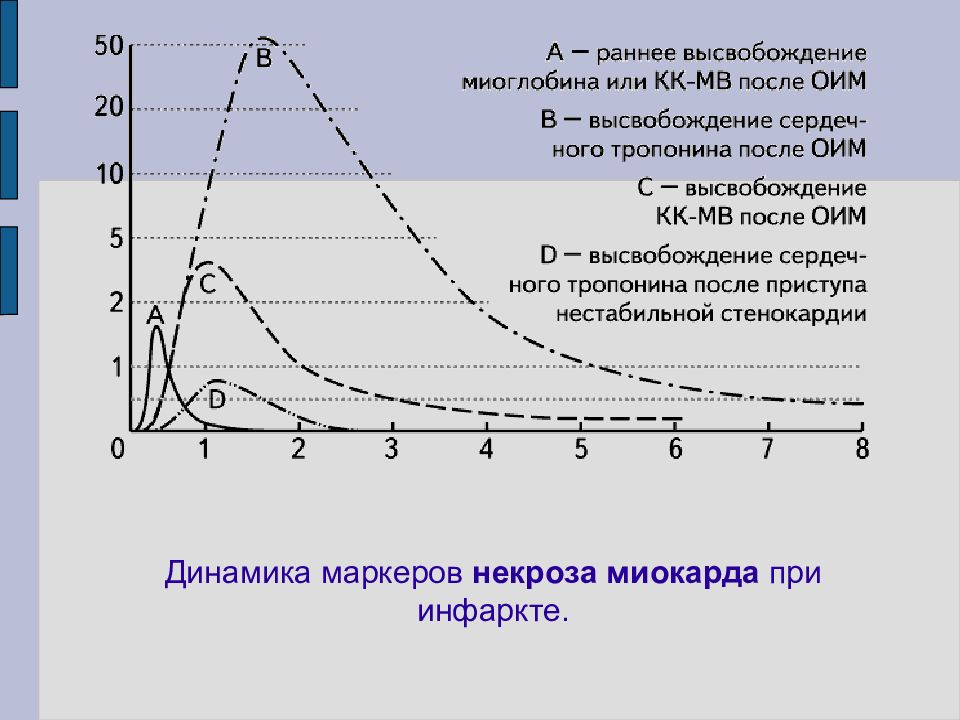

Изменение содержания миоглобина и тропонинов при остром инфаркте миокарда

Слайд 22

0 6 12 18 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ДНИ ЧАСЫ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ИМ норма тропонин миоглобин КФК, АСТ ЛДГ Кратность превышения пределов нормы

Слайд 24: При инфаркте миокарда

через 2-4 часа возрастает активность КФК, через 3 дня – нормализация. Обнаружение изофермента МВ – ранний маркёр инфаркта миокарда. Соотношение миоглобина и КФК-МВ даёт возможность диагностировать инфаркт миокарда. На ранних этапах через 3-6 часов после инфаркта миокарда повышается тропонин Т.

Слайд 27: Гепатиты Острый гепатит

Термином «острый (диффузный) гепатит» объединяется большая группа острых, преимущественно воспалительных поражений печени различной этиологии.

Слайд 28: Для исследования функционального состояния печени применяют биохимический анализ крови. Рассмотрим основные биохимические анализы

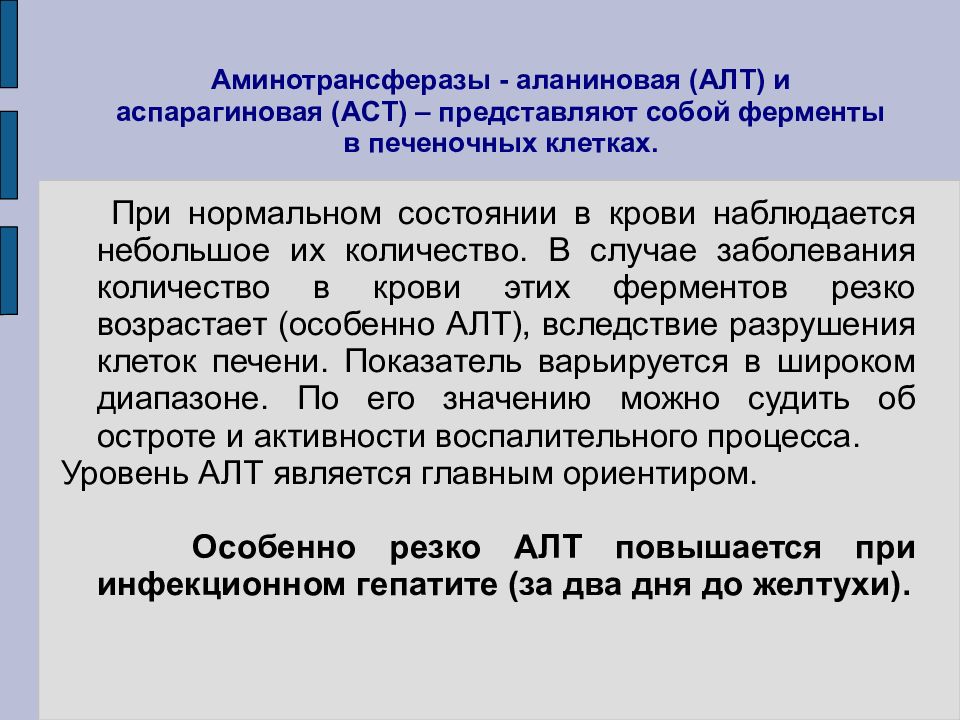

Слайд 29: Аминотрансферазы - аланиновая (АЛТ) и аспарагиновая (ACT) – представляют собой ферменты в печеночных клетках

При нормальном состоянии в крови наблюдается небольшое их количество. В случае заболевания количество в крови этих ферментов резко возрастает (особенно АЛТ), вследствие разрушения клеток печени. Показатель варьируется в широком диапазоне. По его значению можно судить об остроте и активности воспалительного процесса. Уровень АЛТ является главным ориентиром. Особенно резко АЛТ повышается при инфекционном гепатите (за два дня до желтухи).

Слайд 30: Значительное повышение АСТ при

При остром вирусном и токсическом гепатите.

Слайд 31: Коэффициент де Ритиса (1,33 ± 0,4 ) АСТ/АЛТ

снижается при инфекционном гепатите, повышается при инфаркте миокарда.

Слайд 32: Умеренное повышение АСТ при

циррозе печени, механической желтухе, метастазах опухоли в печень, поражении скелетной мускулатуры, после травмы или оперативного вмешательства, выраженном внутрисосудистом гемолизе, панкреатите, дерматомиозите.

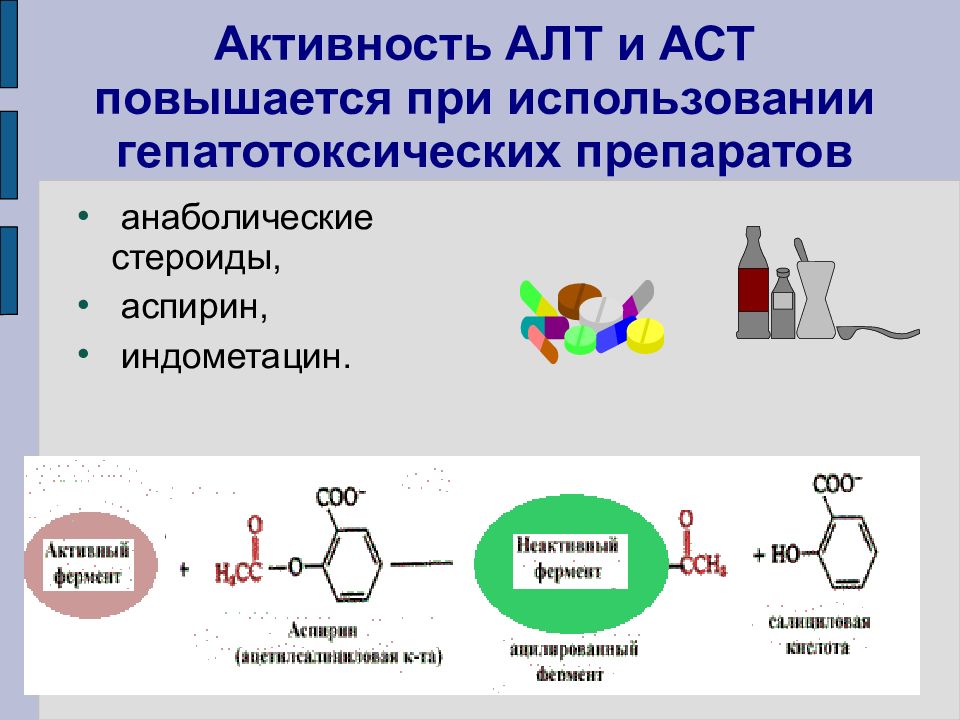

Слайд 33: Активность АЛТ и АСТ повышается при использовании гепатотоксических препаратов

анаболические стероиды, аспирин, индометацин.

Слайд 34: Значение определения активности АСТ и АЛТ

Для диагностики гепатита С используют АЛТ и активность катионной β -формы глутатион- S -трансферазы (участвует в детоксикации).

Слайд 35: Щелочная фосфатаза (ЩФ)

По активности этого фермента можно судить о нормальности процесса оттока желчи. Вирусный гепатит не является единственной причиной, могущей вызвать задержку оттока желчи (холестаз). Это может произойти при различных закупорках желчных протоков или болезнях печени, вызванных перенасыщением лекарственными препаратами. Но повышение в крови уровня ЩФ указывает на подобную задержку. При этом не всегда бывает пожелтение кожи, часто вместо этого больные страдают от кожного зуда.

Слайд 36: γ -Глутамилтранспептидаза ( γ -ГТП)

катализирует перенос γ -глутамильного остатка с γ -глутамилпептидов на аминокислоты с образованием новых γ -глутамилпептидов. Активность в норме: 0,6 – 3,96 ммоль/час*л.

Слайд 37: Резко повышается γ -ГТП в 10 раз при

алкогольном поражении печени, холестазе, раке поджелудочной железы с обструкцией желчного протока, механической желтухе, холангите, опухоли печени.

Слайд 38: Острый панкреатит

Заболевания, сопровождающиеся активацией протеолитических ферментов и аутолизом поджелудочной железы, могут проявляться в форме отека и иметь стертую клиническую картину. В то же время возможны некротическая и геморрагическая формы, которые представляют угрозу жизни больного. Развитие острого панкреатита в большинстве случаев связано с алкоголизмом, наличием камней желчного пузыря (холедохолетиаз), гиперлипидемией (в основном V типа).

Слайд 39: В диагностике острых панкреатитов наиболее популярным тестом долгое время остается определение активности α-амилазы в крови и моче

α -Амилаза расщепляет крахмал и гликоген до мальтозы, в плазму поступает из поджелудочной железы и слюнных желёз, экскретируется с мочой. В условиях патологии амилаза начинает повышаться в крови через 3 - 12 ч после начала заболевания, максимум в крови достигается через 20 - 30 ч, затем активность фермента начинает уменьшаться, через 3-4 дня уровень фермента в сыворотке нормализуется. В моче уровень амилазы повышается на 6 - 10 ч позднее, чем в сыворотке. Между степенью повышения амилазы и тяжестью панкреатита жесткой связи нет, тем не менее высокие цифры амилазы свидетельствуют о тяжелой форме заболевания.

Слайд 40: Причины гиперамилаземии и гиперамилазурии

Патология поджелудочной железы (повышается Р-изоамилаза). Панкреатит: острый, хронический. Осложнения: ложная киста, асцит, абсцесс. Травма поджелудочной железы, включая повреждения при пальпации. Рак поджелудочной железы

Слайд 41: Снижение α -амилазы в сыворотке и моче при

некрозе поджелудочной железы, тиреотоксикозе, ожоговой болезни, позднем токсикозе, отравлениях мышьяком, барбитуратами.