Первый слайд презентации: ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАДИНАМИКА

Слайд 2

Фармакокинетика изучает изменения, которые происходят с ЛВ в организме: - всасывание - распределение - метаболизм (обезвреживание) - выведение

Слайд 3

Фармакодинамика – изучает изменения, которые происходят в организме под действием ЛВ, т.е. изучает биологические эффекты веществ, а также локализацию и механизм их действия.

Слайд 4

Пути введения ЛВ делят на: Энтеральные (через пищеварительный тракт) – per os, сублингвальный, трансбуккальный, per rectum, в 12 п.к. Парентеральные (минуя пищеваритель-ный тракт) - п/к, в/м, в/в, внутриартериальный, интрастерналь-ный, внутрибрюшинный,

Слайд 5

интраплевральный, ингаляционный, под оболочки мозга (субарахнои-дальный, субдуральный), дермальные пути, ионофоретическое введение, интранозальное введение.

Слайд 6

Механизмы всасывания: 1. Пассивная диффузия – через мембрану клеток. Определяется градиентом концентрации. Таким путем всасываются липофильные неполярные вещества. 2. Облегченная диффузия – с участием белков переносчиков (пермеаз)

Слайд 7

3. Фильтрация – через поры мембран. Так всасываются молекулы воды, некоторые ионы, мелкие гидрофильные молекулы – мочевина. 4. Активный транспорт – участвуют транспортные системы клеточных мембран, возможен транспорт против градиента концентрации и затратой энергии. Так всасываются гидрофильные полярные молекулы, некоторые неорганические ионы, сахара, аминокислоты, пиримидины.

Слайд 8

5. Пиноцитоз. Биодоступность – это количество неизмененного вещества, которое достигло плазмы крови, относительно исходной дозы препарата.

Слайд 9: Биологические барьеры

стенка капилляров; клеточные мембраны; гематоэнцефалический; гематоофтальмический; плацентарный.

Слайд 10

ЛВ могут образовывать внеклеточные и клеточные депо. К экстрацеллюлярным депо относятся белки плазмы. Вещества могут накапливаться: в соединительной ткани (соли тяжелых металлов); в костной ткани (тетрациклины); в жировой ткани (некоторые средства для наркоза)

Метаболическая трансформация Коньюгация Метаболическая трансформация – это превращение веществ за счет окисления, восстановления, гидролиза

Слайд 12

Коньюгация – биосинтетический процесс, сопровождающийся присоединением к лекарственному веществу ряда химических группировок или молекул эндогенных соединений: метилирование, ацетилирование, сульфирование, глюкуронирование, соединение с глутатионом, с аминокислотами.

Слайд 13

Индукторы микросомальных ферментов - это вещества, повышающие скорость синтеза микросомальных ферментов. Например, фенобарбитал. Ингибиторы микросомальных ферментов- это вещества, снижающие скорость синтеза микросомальных ферментов. Например, левомицетин, циметидин, эритромицин, бутадион.

Слайд 14: Основные показатели

Период полувыведения – время, за которое концентрация препарата в крови снижается в 2 раза по сравнению с первоначальной. Квота элиминации – концентрация препарата, выведенная за сутки. Почечный клиренс – выведение лекарственного вещества с мочой

Слайд 15

Общий плазматический клиренс – показывает какой объем плазмы полностью освободился от препарата за единицу времени. Печеночный клиренс – обезвреживание лекарственного вещества через печень.

Слайд 16

Клиренс («очищение») – объем жидких сред организма, освобождающихся от лекарственных средств в результате биотрансформации, выведения с желчью и мочой.

Слайд 18: Фармакодинамика

Виды действия лекарственных веществ: Местное действие Общее действие Рефлекторное действие Обратимое и необратимое действие Основное (лечебное, терапевтическое) Побочное действие Прямое действие Непрямое действие

Слайд 19: Лекарственные рецепторы. Агонисты. Антагонисты

Лекарственный рецептор – это активная молекулярная группировка клетки, с которой взаимодействует молекула ЛВ. Агонисты – Это лекарственные вещества, обладающие аффинитетом и внутренней активностью. Антагонисты - Это лекарственные вещества, обладающие аффинитетом при отсутствии внутренней активности.

Слайд 20

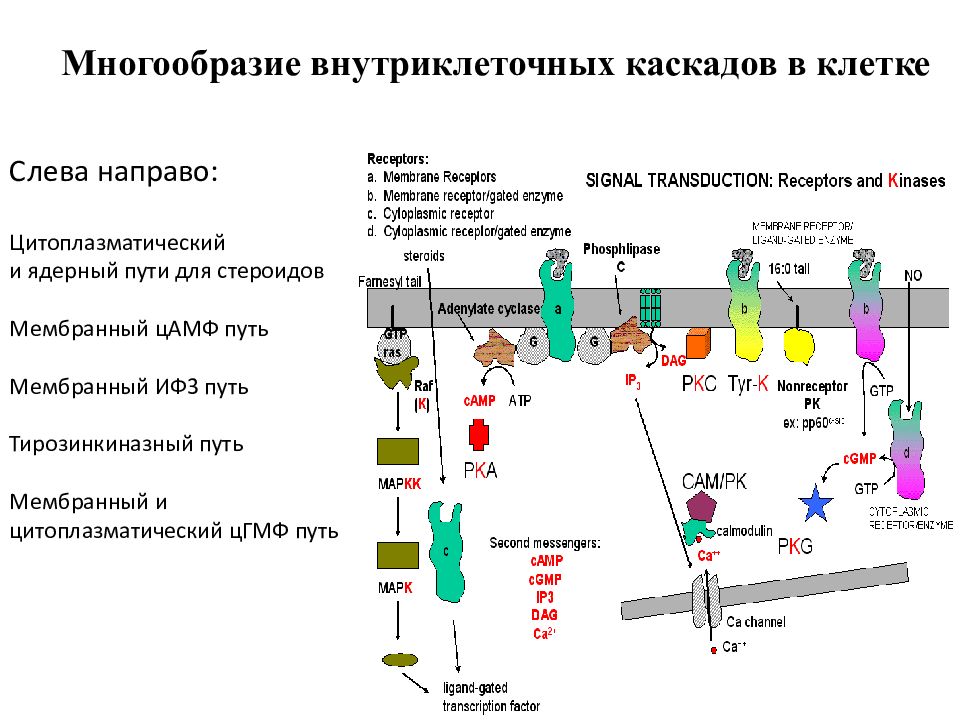

Существуют 2 вида рецепторов: Рецепторы внутриклеточной локализации (рецепторы гормонов); Рецепторы мембранные – расположенные на наружной поверхности мембран – являются частью рецепторно-ферментной системы: лекарственный рецептор – регуляторный белок – каталитическая субъединица

Слайд 21

Роль регуляторных белков выполняют G -белки: Gs – стимулирующие белки Gi – ингибирующие белки Gq – стимулирующие белки Роль каталитической субъединицы выполняют: ферменты, аденилатциклаза, гуанилатциклаза, фосфолипаза

Слайд 22: Примеры общих механизмов действия ЛВ

Действие веществ через аденилатцик-лазную систему. ЛВ связывается с рецептором и через Gs белок активируется фермент аденилатциклаза, происходит расщепление АТФ, образуется ц АМФ, происходит стимуляция миокарда, расширение бронхов, стимуляция ЦНС, стимуляция обмена веществ и т.д. ц АМФ выполняет роль месенджера.

Слайд 23

2. Через систему гидролиза фосфати-дилинозитол. ЛВ связывается с рецептором и через Gq белок активируется фосфолипаза, при гидролизе ее образуются Инозитолтрифосфат (ИТФ) и диацилглицерол (ДАГ)

Слайд 24

3. ЛВ изменяют проницаемость клеточных мембран для ионов К, Na, Са. В результате изменяется активность клетки

Слайд 25: Зависимость действия от структуры ЛВ

Если в химическую структуру ЛВ входит четвертичный атом азота (прозерин, метацин), то препарат не проникает через ГЭБ (гематоэнцефалический барьер), а если третичный атом азота (галантамин) – препарат хорошо проникает через ГЭБ

Слайд 26: Виды доз

Разовая 2. Высшая разовая 3. Суточная 4. Высшая суточная доза 5. Курсовая доза 6. Ударная доза при назначении АБ

Слайд 27

«Терапевтический коридор» – это разница между минимальной терапевтической и максимальной терапевтической дозами. Терапевтический индекс (ТИ) – это отношение ЛД 50 к ЕД 50 Это отношение дозы, которая вызывает гибель 50% экспериментальных животных к дозе, которую называют терапевтическим эффектом к половине наблюдения.

Слайд 28: Виды комбинированного действия лекарств: синергизм и антагонизм

Синергизм : суммированный и потенцированный. Суммированный синергизм –простое сложение двух или нескольких эффектов лекарственных веществ. Потенцирование – когда одно ЛВ усиливает действие других ЛВ.

Слайд 29: Антагонизм

Ослабление эффекта при применении двух или нескольких ЛВ. Виды антагонизма: Химический Физический Биохимический

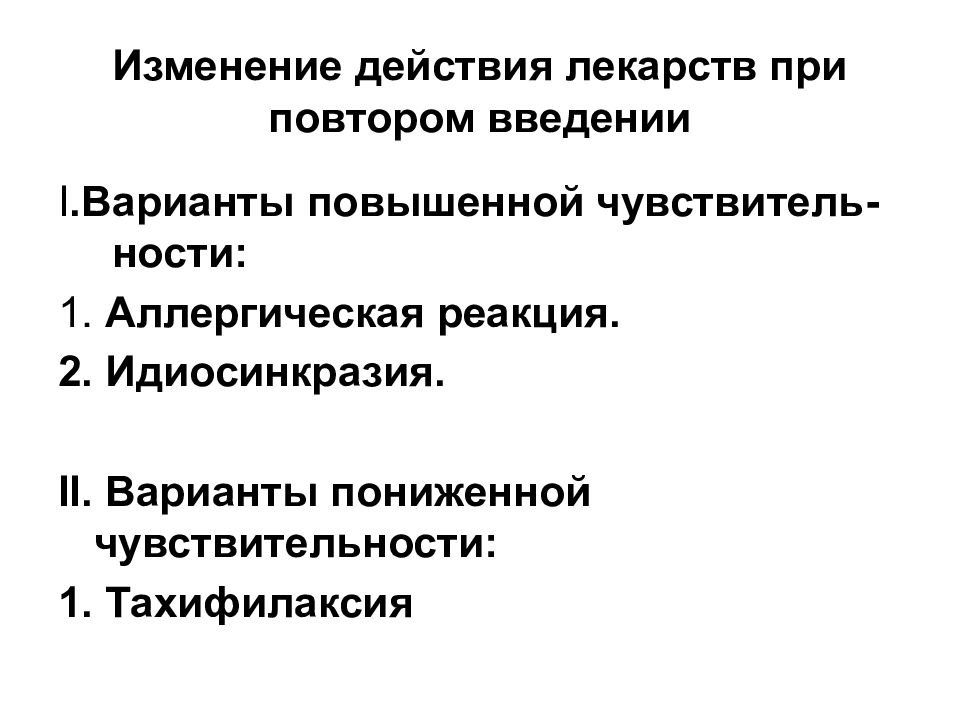

Слайд 30: Изменение действия лекарств при повтором введении

I.Варианты повышенной чувствитель-ности : 1. Аллергическая реакция. 2. Идиосинкразия. II. Варианты пониженной чувствительности: 1. Тахифилаксия

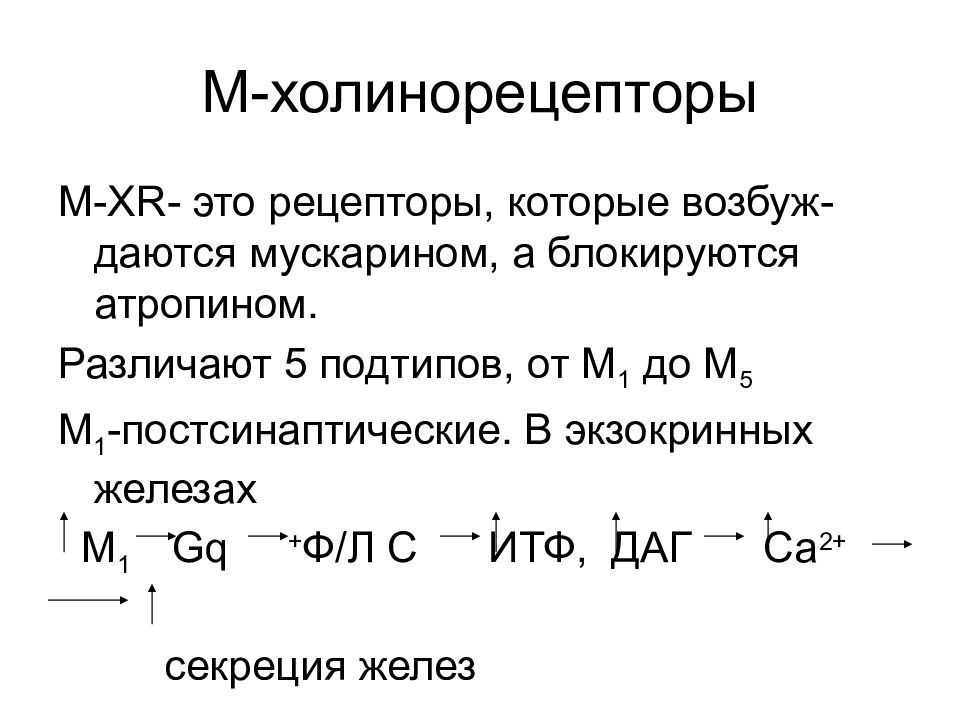

Слайд 32: М-холинорецепторы

М-Х R - это рецепторы, которые возбуж-даются мускарином, а блокируются атропином. Различают 5 подтипов, от М 1 до М 5 М 1 -постсинаптические. В экзокринных железах М 1 Gq + Ф/Л C ИТФ, ДАГ Са 2+ секреция желез

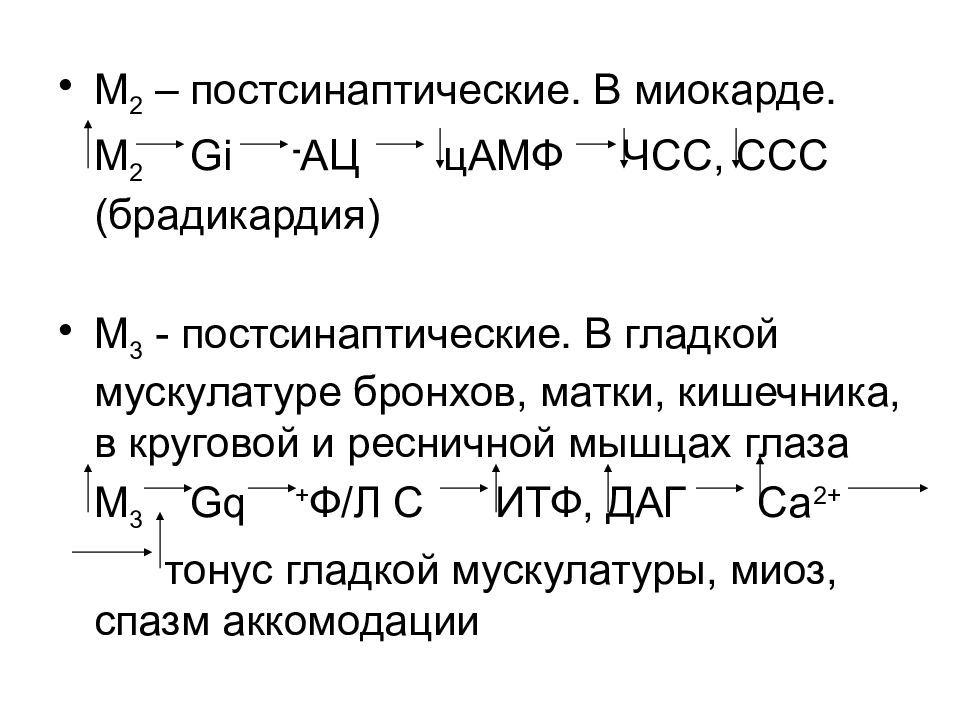

Слайд 33

М 2 – постсинаптические. В миокарде. М 2 Gi - АЦ цАМФ Ч CC, ССС (брадикардия) М 3 - постсинаптические. В гладкой мускулатуре бронхов, матки, кишечника, в круговой и ресничной мышцах глаза М 3 Gq + Ф/Л C ИТФ, ДАГ C а 2+ тонус гладкой мускулатуры, миоз, спазм аккомодации

Слайд 34

ФЛ С – фосфолипаза С ДАГ – диацилглицерол ИТФ – инозитолтрифосфат АЦ – аденилатциклаза цАМФ – циклический аденозинмонофосфат

Слайд 35: N -холинорецепторы

N -Х R - рецепторы, которые возбуж-даются малыми дозами никотина, а блокируются большими дозами нико-тина или ядом кураре. Локализация: скелетная мускулатура, ганглии, ЦНС, мозговой слой надпочечников, каротидный синус.

Слайд 36: Основные эффекты ацетилхолина

1. Действие на глаз 2. Секреция желез 3. Сердце 4. Гладкая мускулатура внутренних органов 5. Скелетная мускулатура

Слайд 37: Классификация М, N -холиномиметиков

1. Прямого действия - ацетилхолина хлорид - карбахолин 2. Непрямого действия (антихолинэсте-разные средства а ) обратимого действия - прозерин - галантамин - пиридостигмин (калимин) - дистигмин (убретид) б) необратимого действия (фосфороорга-нические соединения): - армин

Слайд 38: Общие показания к назначению

- глаукома; - атония кишечника и мочевого пузыря; - стимуляция родов, маточные кровотечения; - миастения ; - двигательные нарушения (менингит, энцефалит, параличи, парезы); - острые отравления атропином; - передозировка миорелаксантами антидеполяризующего действия.

Слайд 39: Противопоказания

- ЯБЖ и 12-ти перстной кишки; - БА, ХОБЛ; - ИБС, сердечная недостаточность, нарушения проводимости; - гипотония (низкое АД); - непроходимость кишечника; - заболевания с высокой судорожной готовностью (эпилепсия).