Первый слайд презентации

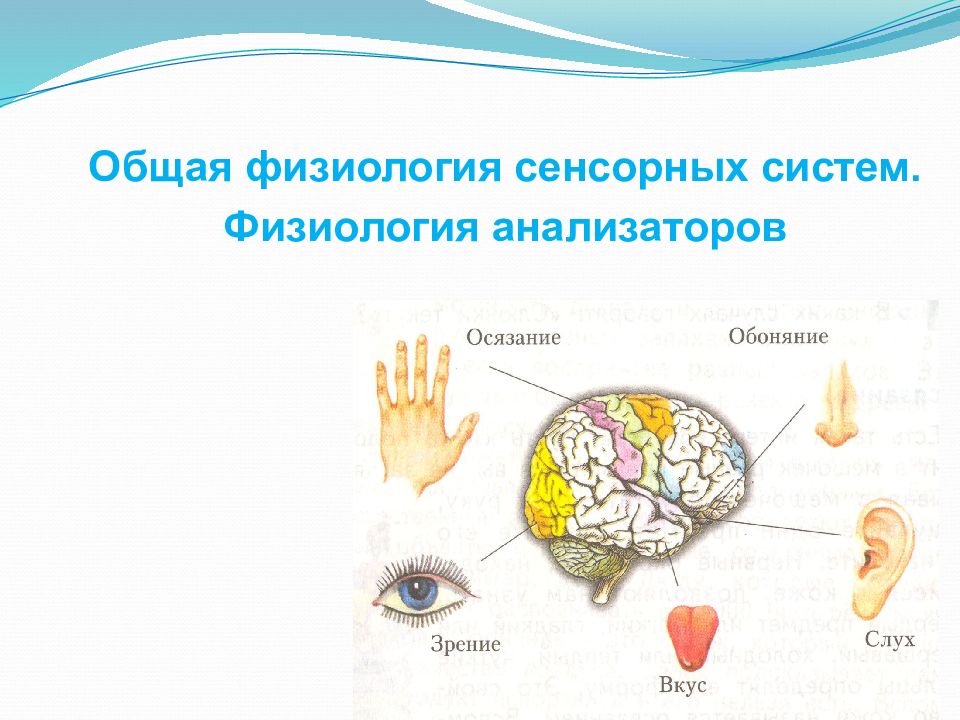

Общая физиология сенсорных систем. Физиология анализаторов

Слайд 2: План лекции

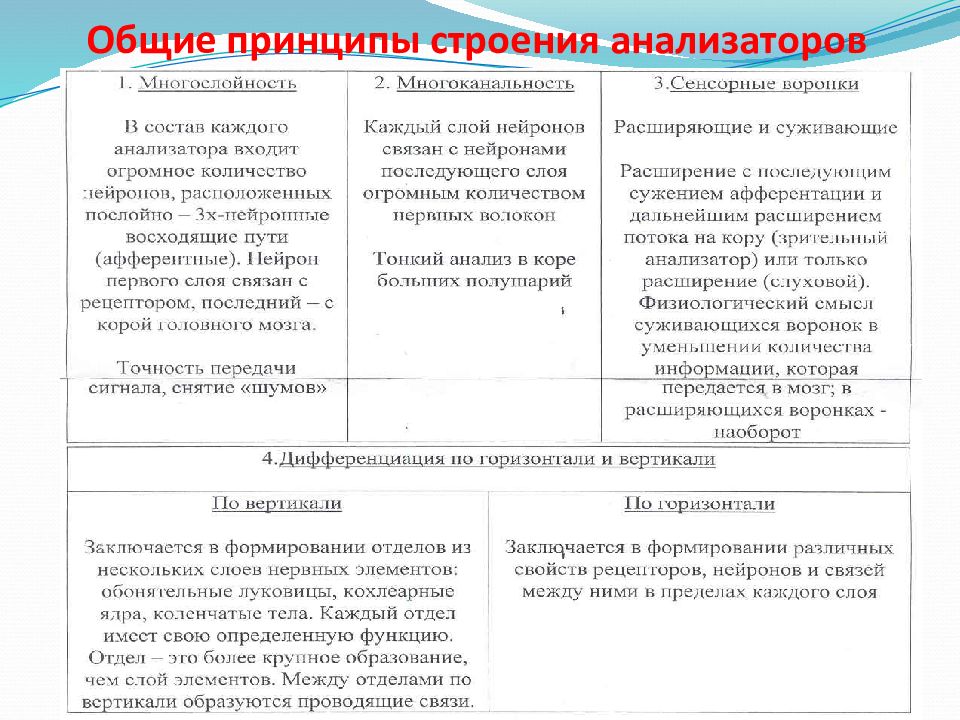

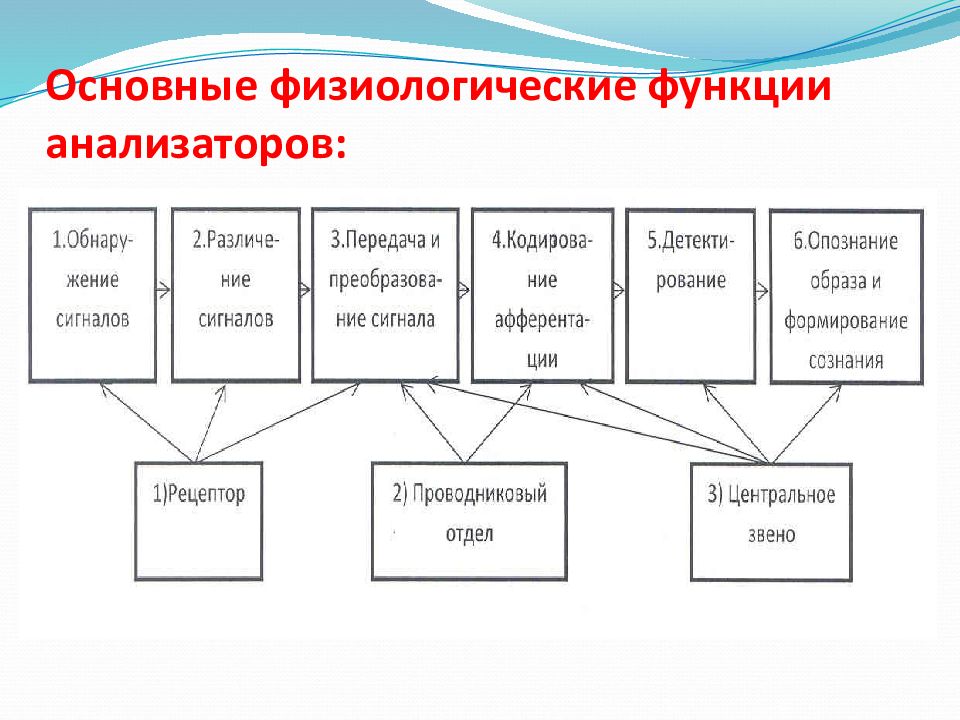

1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. 2. Структурно-функциональная характеристика анализатора: а) общие принципы строения анализаторов; б) основные функции анализаторов. Адаптация анализаторов. Физиология боли.

Слайд 3

ЦНС получает информацию о внешнем мире и внутреннем состоянии организма от специализированных к восприятию раздражений органов рецепции. Многие органы рецепции называют органами чувств потому, что в результате их раздражения и поступления от них импульсов в кору больших полушарий головного мозга возникают ощущения, восприятия, представления, т.е. различные формы чувственного отражения внешнего мира. Ощущение – это результат превращения физической или химической энергии в факт сознания, т.е. опознание образа раздражителя; это субъективное отражение объективного мира.

В своем труде «Рефлексы головного мозга» (уже в 1863 г.) И.М. Сеченов писал: «Психический акт не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения». Т.е., деятельность сенсорных систем (или органов рецепции) является основой формирования психической деятельности человека. А поведение, согласно концепции акад. П.К. Анохина о функциональной системе формирования поведенческого акта, базируется на афферентном синтезе, который представляет собой оценку всех видов афферентации внешней и внутренней среды организма, доставляемой в ЦНС органами рецепции (сенсорными системами).

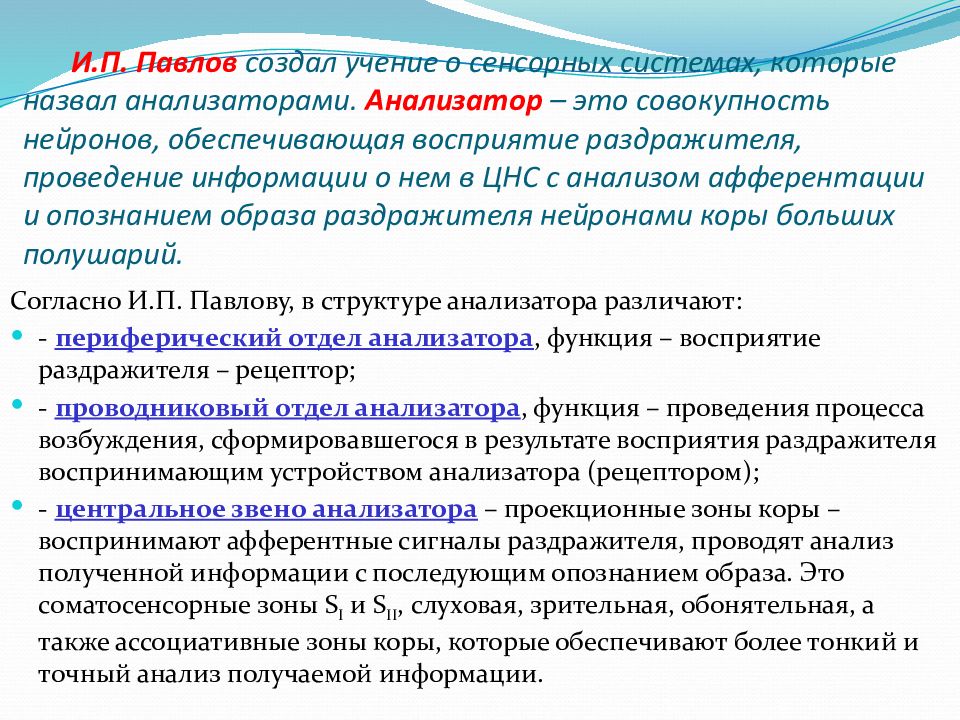

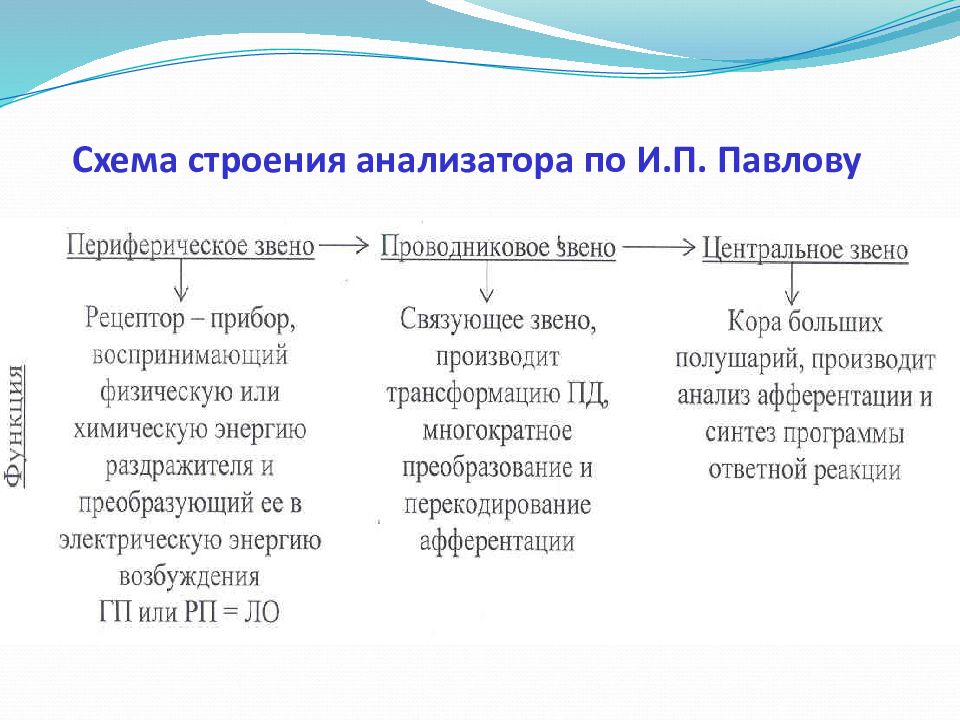

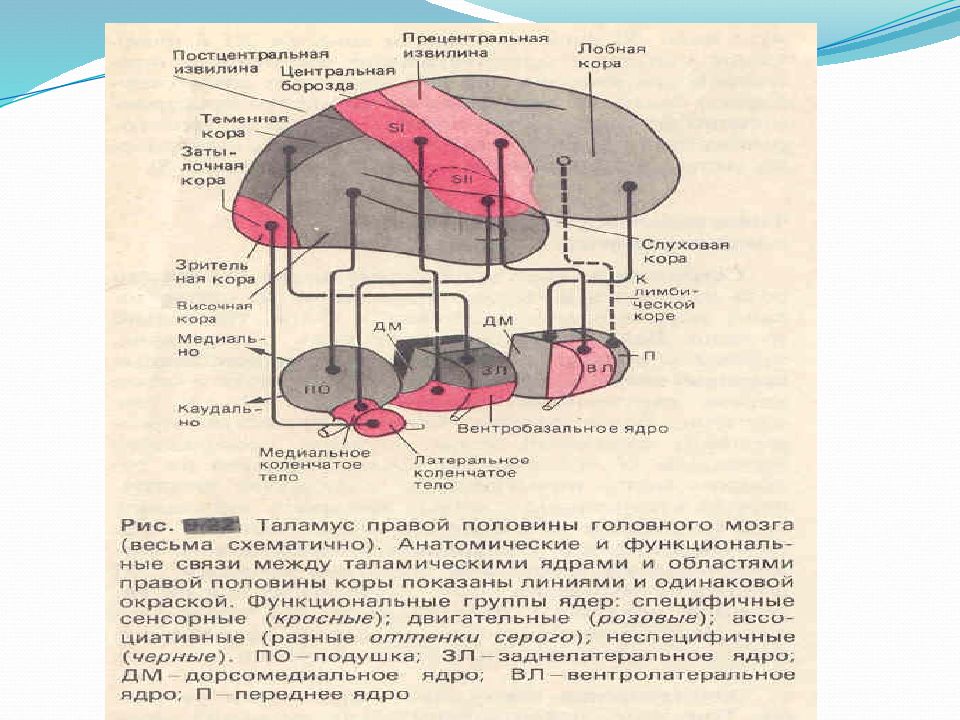

Согласно И.П. Павлову, в структуре анализатора различают: - периферический отдел анализатора, функция – восприятие раздражителя – рецептор; - проводниковый отдел анализатора, функция – проведения процесса возбуждения, сформировавшегося в результате восприятия раздражителя воспринимающим устройством анализатора (рецептором); - центральное звено анализатора – проекционные зоны коры – воспринимают афферентные сигналы раздражителя, проводят анализ полученной информации с последующим опознанием образа. Это соматосенсорные зоны S I и S II, слуховая, зрительная, обонятельная, а также ассоциативные зоны коры, которые обеспечивают более тонкий и точный анализ получаемой информации.

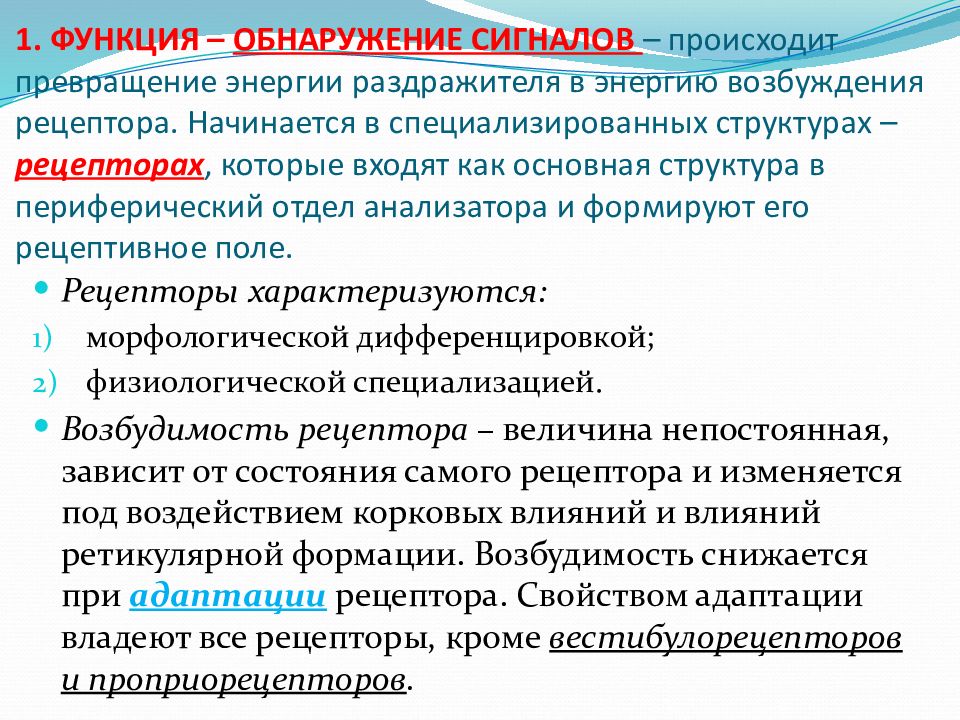

Рецепторы характеризуются: морфологической дифференцировкой; физиологической специализацией. Возбудимость рецептора – величина непостоянная, зависит от состояния самого рецептора и изменяется под воздействием корковых влияний и влияний ретикулярной формации. Возбудимость снижается при адаптации рецептора. Свойством адаптации владеют все рецепторы, кроме вестибулорецепторов и проприорецепторов.

Слайд 10: Классификация рецепторов

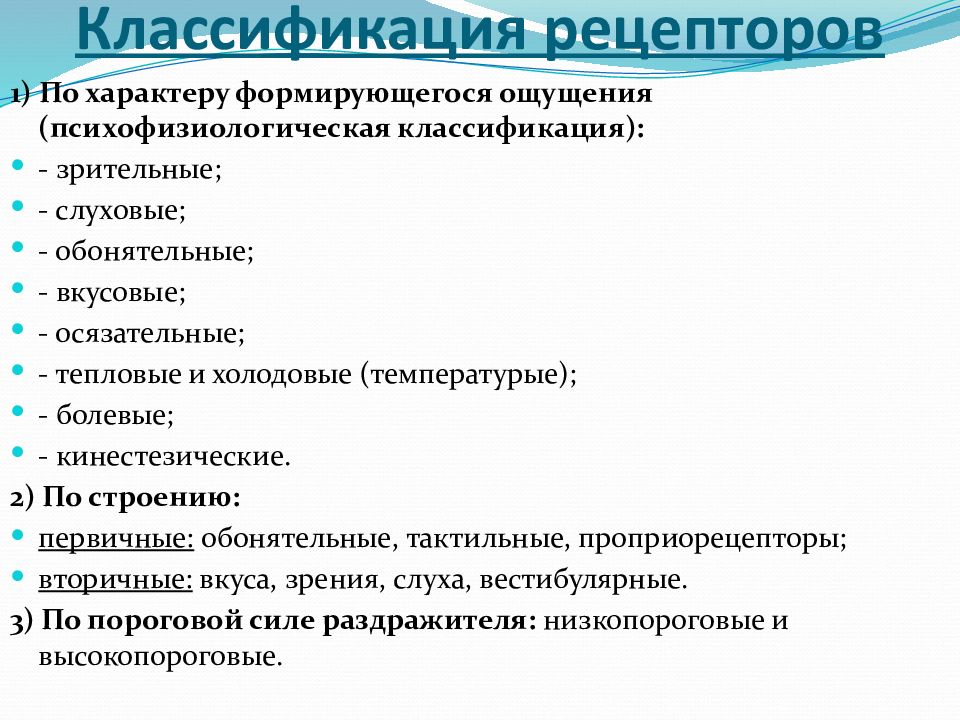

1) По характеру формирующегося ощущения (психофизиологическая классификация): - зрительные; - слуховые; - обонятельные; - вкусовые; - осязательные; - тепловые и холодовые (температурые); - болевые; - кинестезические. 2) По строению: первичные: обонятельные, тактильные, проприорецепторы; вторичные: вкуса, зрения, слуха, вестибулярные. 3) По пороговой силе раздражителя: низкопороговые и высокопороговые.

Слайд 11: Классификация рецепторов

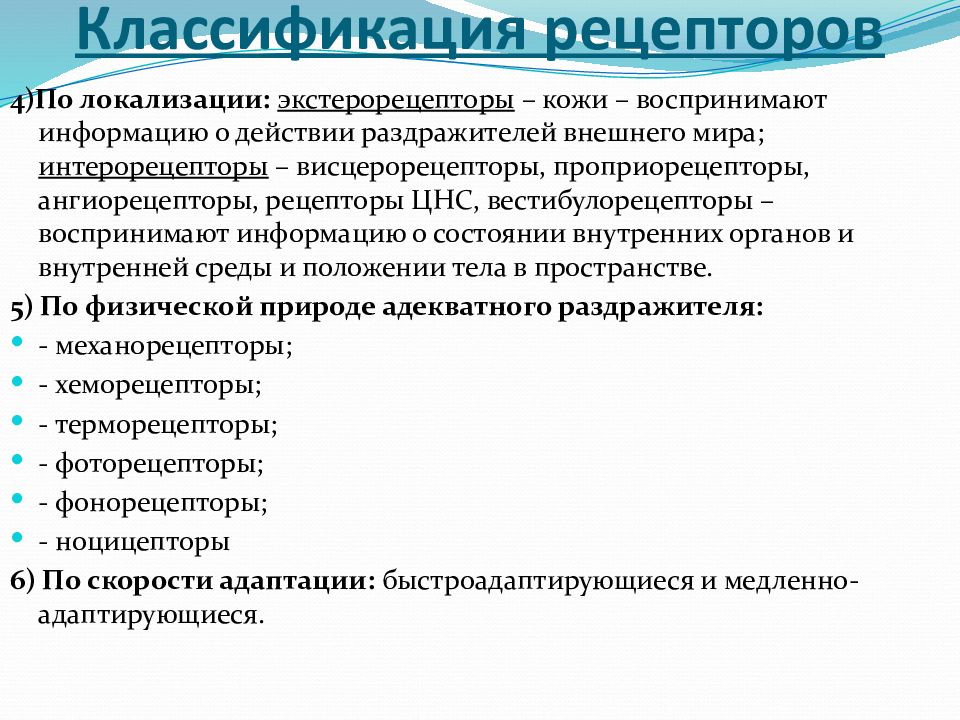

4)По локализации: экстерорецепторы – кожи – воспринимают информацию о действии раздражителей внешнего мира; интерорецепторы – висцерорецепторы, проприорецепторы, ангиорецепторы, рецепторы ЦНС, вестибулорецепторы – воспринимают информацию о состоянии внутренних органов и внутренней среды и положении тела в пространстве. 5) По физической природе адекватного раздражителя: - механорецепторы; - хеморецепторы; - терморецепторы; - фоторецепторы; - фонорецепторы; - ноцицепторы 6) По скорости адаптации: быстроадаптирующиеся и медленно-адаптирующиеся.

Слайд 12: Строение рецепторов

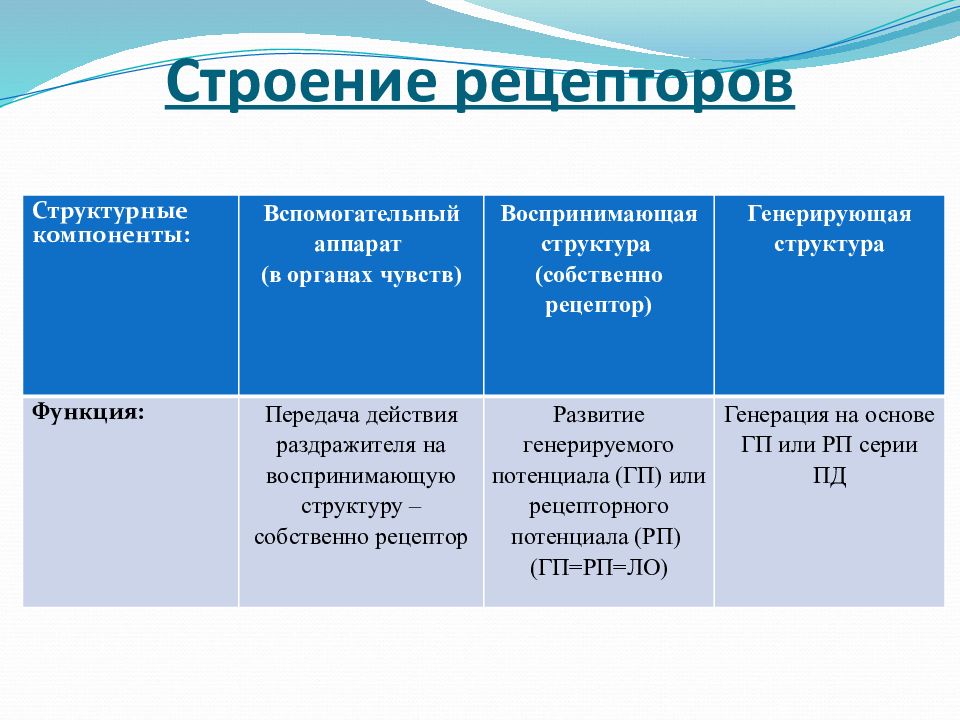

Структурные компоненты: Вспомогательный аппарат (в органах чувств) Воспринимающая структура (собственно рецептор) Генерирующая структура Функция: Передача действия раздражителя на воспринимающую структуру – собственно рецептор Развитие генерируемого потенциала (ГП) или рецепторного потенциала (РП) (ГП=РП=ЛО) Генерация на основе ГП или РП серии ПД

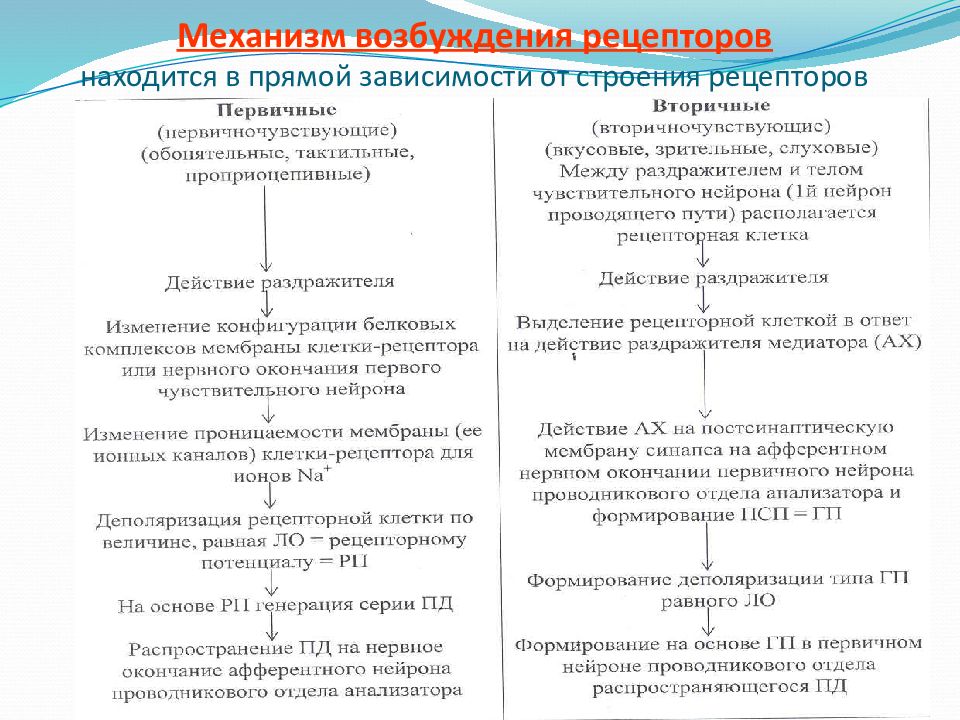

Слайд 13: Механизм возбуждения рецепторов находится в прямой зависимости от строения рецепторов

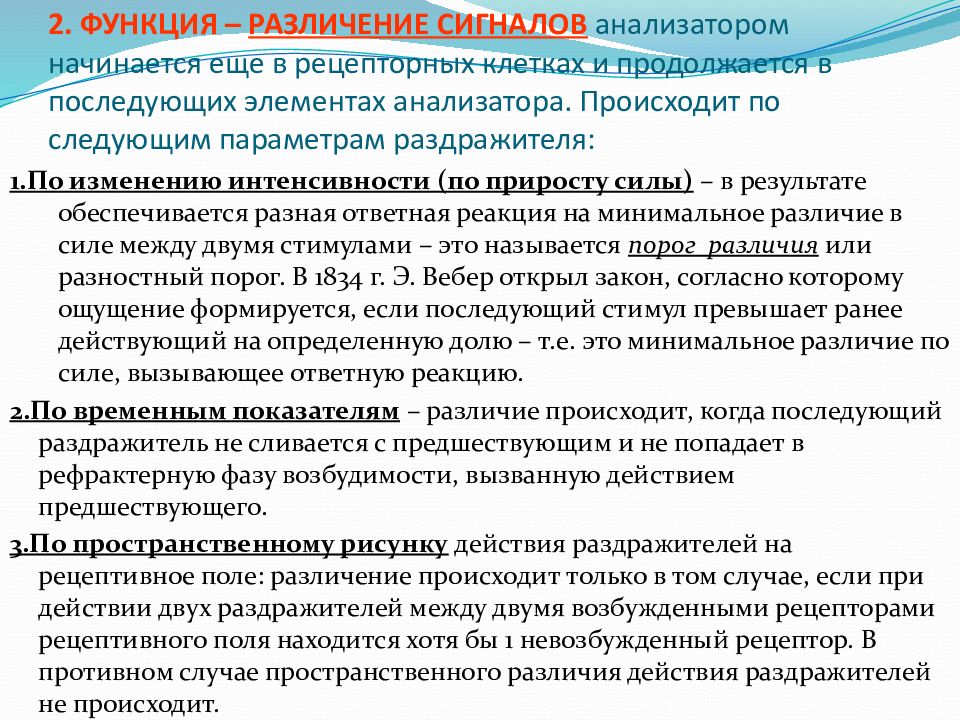

Слайд 14: 2. ФУНКЦИЯ – РАЗЛИЧЕНИЕ СИГНАЛОВ анализатором начинается еще в рецепторных клетках и продолжается в последующих элементах анализатора. Происходит по следующим параметрам раздражителя:

1.По изменению интенсивности (по приросту силы) – в результате обеспечивается разная ответная реакция на минимальное различие в силе между двумя стимулами – это называется порог различия или разностный порог. В 1834 г. Э. Вебер открыл закон, согласно которому ощущение формируется, если последующий стимул превышает ранее действующий на определенную долю – т.е. это минимальное различие по силе, вызывающее ответную реакцию. 2.По временным показателям – различие происходит, когда последующий раздражитель не сливается с предшествующим и не попадает в рефрактерную фазу возбудимости, вызванную действием предшествующего. 3.По пространственному рисунку действия раздражителей на рецептивное поле: различение происходит только в том случае, если при действии двух раздражителей между двумя возбужденными рецепторами рецептивного поля находится хотя бы 1 невозбужденный рецептор. В противном случае пространственного различия действия раздражителей не происходит.

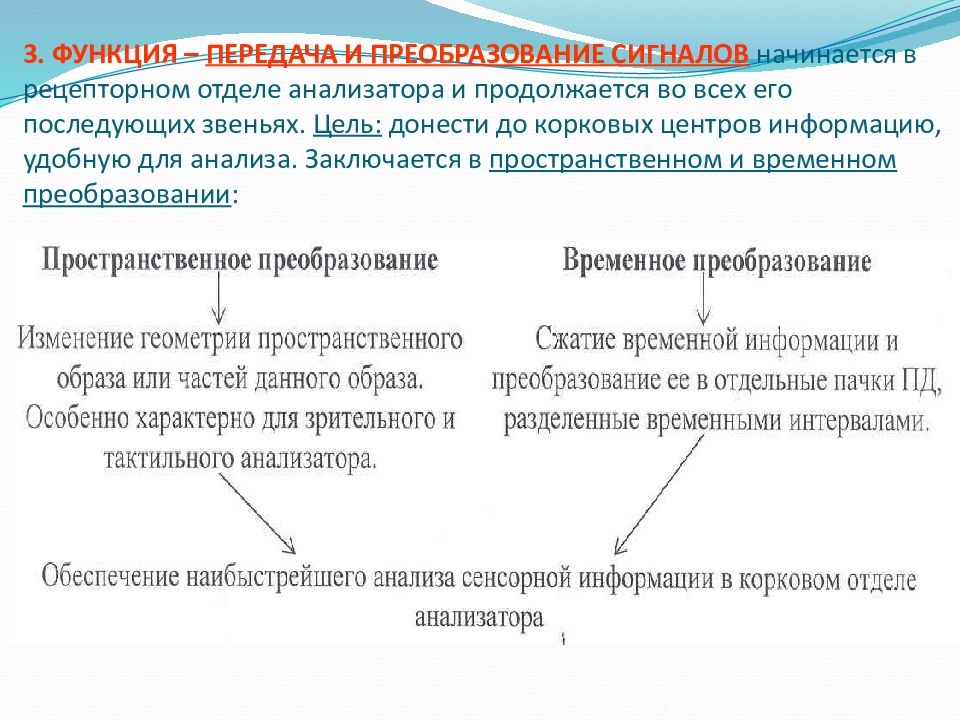

Слайд 15: 3. ФУНКЦИЯ – ПЕРЕДАЧА И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ начинается в рецепторном отделе анализатора и продолжается во всех его последующих звеньях. Цель: донести до корковых центров информацию, удобную для анализа. Заключается в пространственном и временном преобразовании :

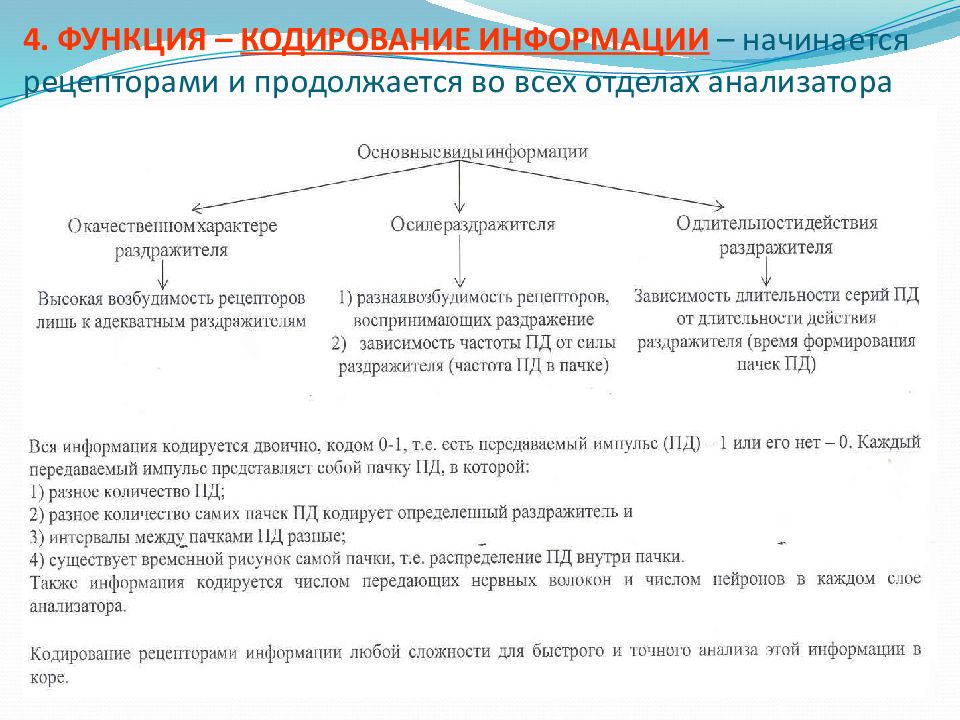

Слайд 16: 4. ФУНКЦИЯ – КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ – начинается рецепторами и продолжается во всех отделах анализатора

Слайд 17: 5. ФУНКЦИЯ – ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ – это распознание или избирательный анализ отдельных признаков раздражителя и их биологического значения. Это функция нейронов-детекторов и их межнейрональных связей. Они расположены на всех уровнях анализатора и существует их функциональная иерархия: на более низких уровнях локализуются детекторные нейроны, распознающие более простые признаки раздражителя, а в корковом отделе подвергаются детекторному анализу самые сложные признаки раздражителя

6 ФУНКЦИЯ – ОПОЗНАНИЕ ОБРАЗА (формирование ощущения) – конечная и наиболее сложная операция анализаторов. Производится высшими нейронами-детекторами коркового отдела анализатора на основе всей ранее проделанной работы и заключается в формировании «образа раздражителя», в выделении его из массы раздражителей, опознании его биологической сути и значимости для организма. Происходит опознавание окружающего мира через совокупность опознанных образов – сенсорных образов. Механизм опознания основан на существовании в коре двух нервных процессов – возбуждения и торможения.

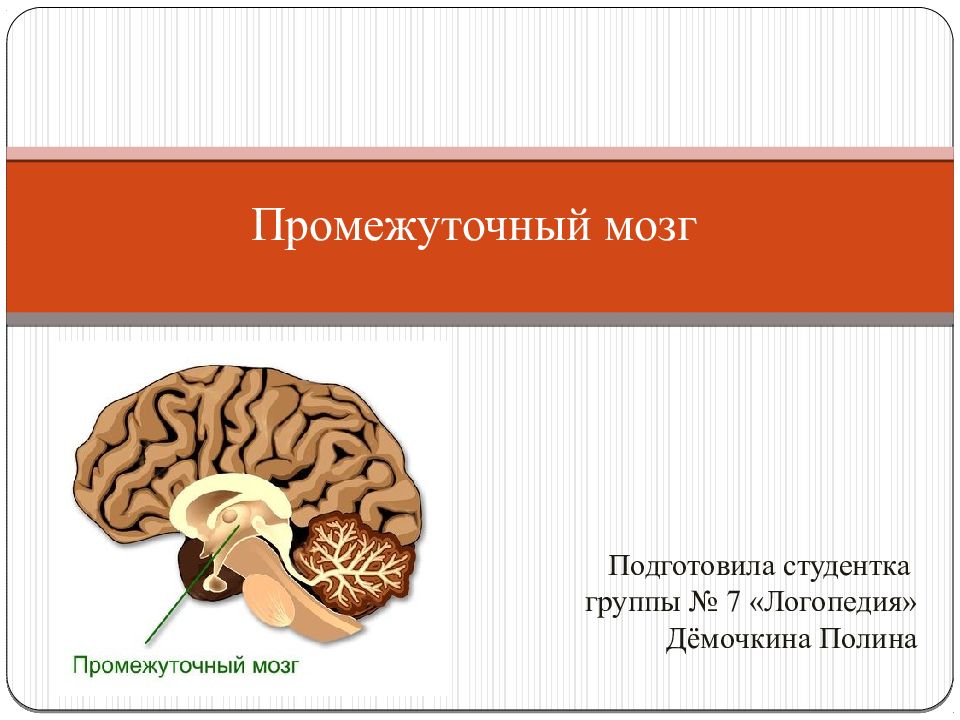

Слайд 18: Анатомически промежуточный мозг ( diencephalon ) является отделом мозгового ствола. Однако, в отличие от среднего и продолговатого мозга, промежуточный мозг в эмбриогенезе формируется вместе с большими полушариями из переднего мозгового пузыря

Главными образованиями промежуточного мозга являются зрительные бугры – thalami optici, и подбугровая часть – hypothalamus. Последний является высшим центром вегетативной нервной системы, осуществляющим регуляторные влияния через стволовые и спинальные вегетативные центры на висцеральные функции организма. Ядра таламуса расположены в области боковой стенки III желудочка; ядра гипоталамуса образуют его нижнюю и нижне-боковую стенки. Верхняя часть III желудочка образована сводом и эпифизом (эпиталамус). Таламус ( Th ) – коллектор всех афферентных (сенсорных) путей, за исключением обонятельных, идущих к коре. Таламус – это своеобразные ворота информации при её передаче от рецепторных полей к коре. Поэтому при локальных повреждениях некоторых ядер таламуса кора лишается определенной информации (зрительной, слуховой, вкусовой, соматосенсорной и т.д.).

Слайд 19: При изучении функций таламуса первично было открыто его участие в формировании зрительного образа. Через таламус проходят зрительные пути, поэтому его назвали зрительными буграми. На современном уровне развития нейрофизиологии – это скорее чувствительные бугры

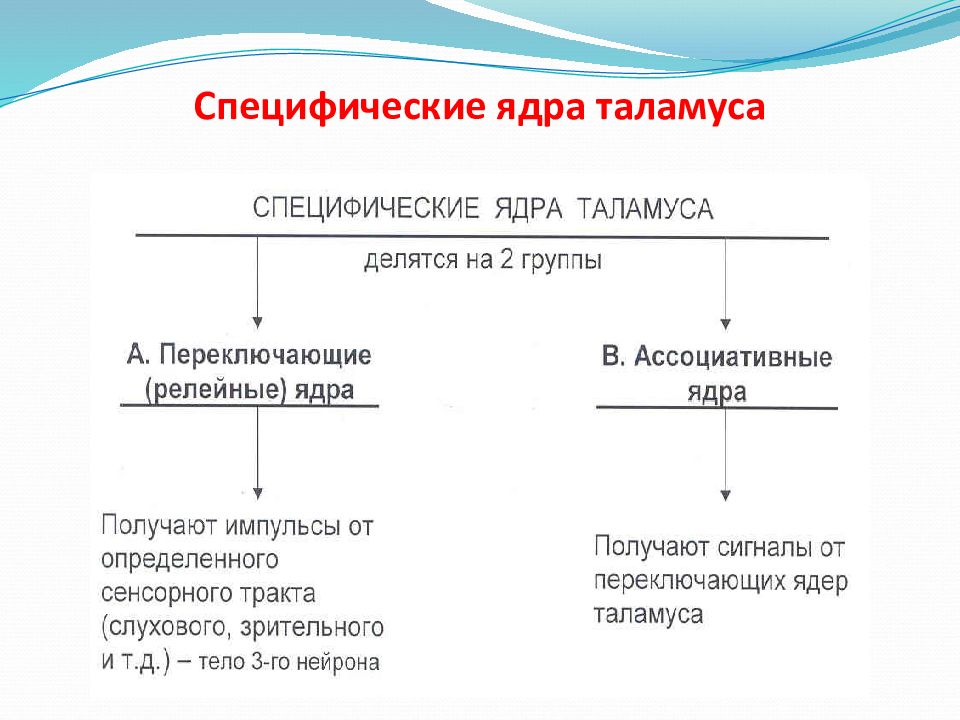

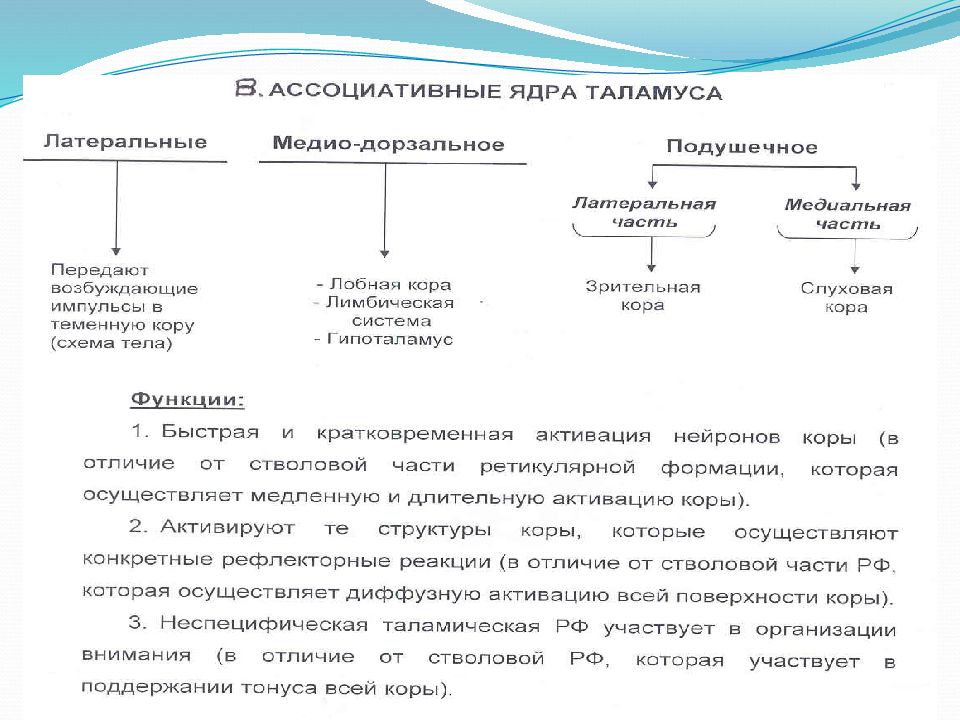

Таламус делится прослойками белого вещества на три области: переднюю, латеральную и медиальную, каждая из которых состоит из ряда ядер. Ядра таламуса, в свою очередь, делятся на: передние, интраламинарные, срединные и задние. Всего в настоящее время открыто около 40 таламических ядер. Лоренто де-Но (Нобелевская премия за изучение таламуса) предложил все ядра таламуса разделить на: Специфические Неспецифические Основой такой классификации является: 1. топография окончаний таламических нервных волокон в коре больших полушарий; 2. характер электрофизиологических ответов коры больших полушарий при стимуляции отдельных ядер таламуса

Слайд 23

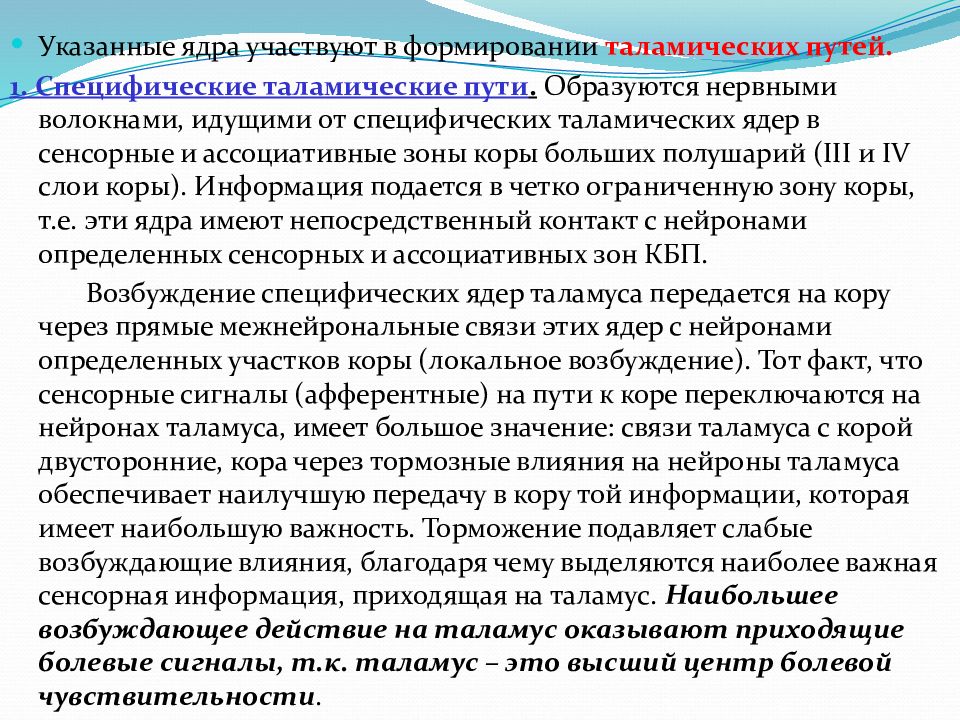

Указанные ядра участвуют в формировании таламических путей. 1. Специфические таламические пути. Образуются нервными волокнами, идущими от специфических таламических ядер в сенсорные и ассоциативные зоны коры больших полушарий ( III и IV слои коры). Информация подается в четко ограниченную зону коры, т.е. эти ядра имеют непосредственный контакт с нейронами определенных сенсорных и ассоциативных зон КБП. Возбуждение специфических ядер таламуса передается на кору через прямые межнейрональные связи этих ядер с нейронами определенных участков коры (локальное возбуждение). Тот факт, что сенсорные сигналы (афферентные) на пути к коре переключаются на нейронах таламуса, имеет большое значение: связи таламуса с корой двусторонние, кора через тормозные влияния на нейроны таламуса обеспечивает наилучшую передачу в кору той информации, которая имеет наибольшую важность. Торможение подавляет слабые возбуждающие влияния, благодаря чему выделяются наиболее важная сенсорная информация, приходящая на таламус. Наибольшее возбуждающее действие на таламус оказывают приходящие болевые сигналы, т.к. таламус – это высший центр болевой чувствительности.

Слайд 24

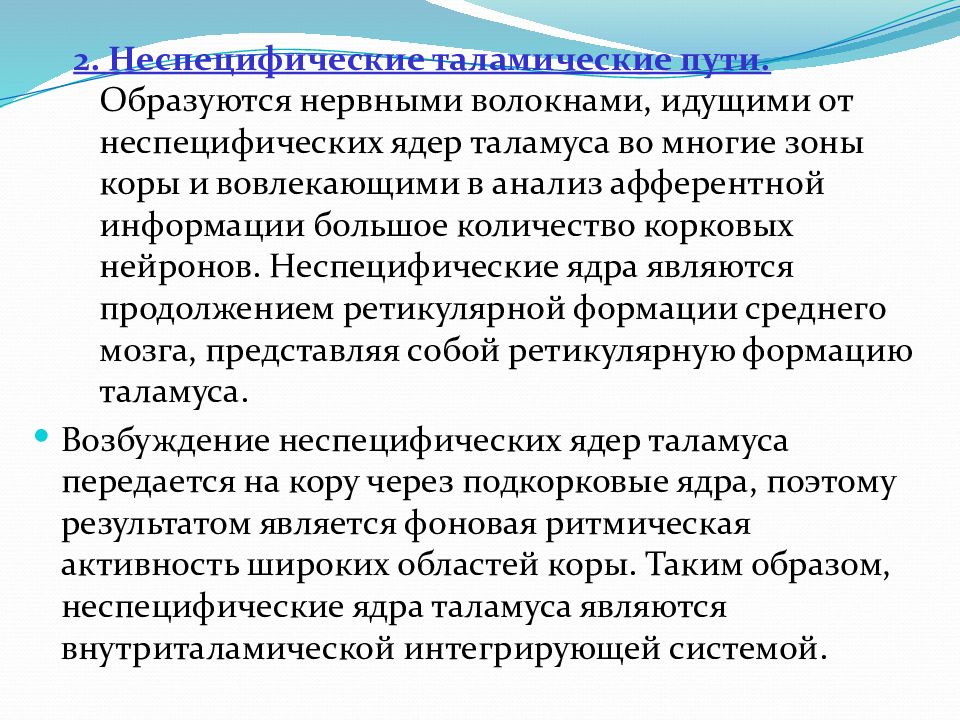

2. Неспецифические таламические пути. Образуются нервными волокнами, идущими от неспецифических ядер таламуса во многие зоны коры и вовлекающими в анализ афферентной информации большое количество корковых нейронов. Неспецифические ядра являются продолжением ретикулярной формации среднего мозга, представляя собой ретикулярную формацию таламуса. Возбуждение неспецифических ядер таламуса передается на кору через подкорковые ядра, поэтому результатом является фоновая ритмическая активность широких областей коры. Таким образом, неспецифические ядра таламуса являются внутриталамической интегрирующей системой.

Слайд 25

Таким образом, таламус, являясь коллектором процессов возбуждения для коры больших полушарий, не только передает афферентацию, которая возникает при раздражении различных рецептивных полей, но также перерабатывает и преобразовывает эту информацию. Этим таламус участвует в формировании ощущений (пример, таламус – высший центр боли по Геду).

Слайд 26: ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ

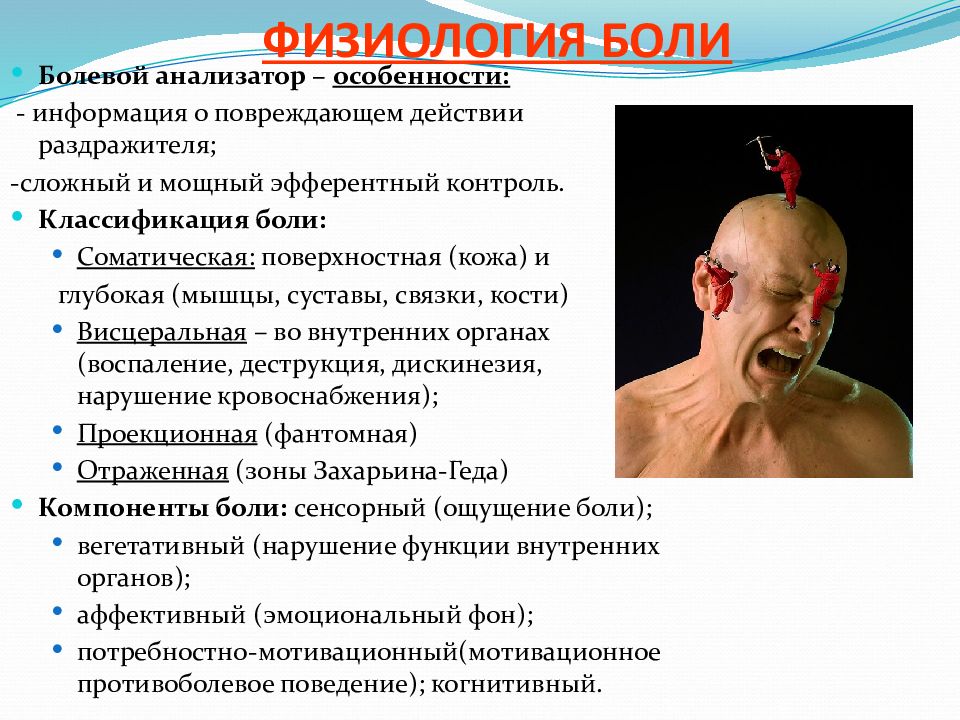

Болевой анализатор – особенности: - и нформация о повреждающем действии раздражителя; -с ложный и мощный эфферентный контроль. Классификация боли: Соматическая: поверхностная (кожа) и глубокая (мышцы, суставы, связки, кости) Висцеральная – во внутренних органах (воспаление, деструкция, дискинезия, нарушение кровоснабжения); Проекционная (фантомная) Отраженная (зоны Захарьина-Геда) Компоненты боли: сенсорный (ощущение боли); вегетативный (нарушение функции внутренних органов); аффективный (эмоциональный фон); потребностно-мотивационный(мотивационное противоболевое поведение); когнитивный.

Слайд 27: РЕЦЕПТОРНЫЙ ОТДЕЛ НОЦИЦЕПЦИИ

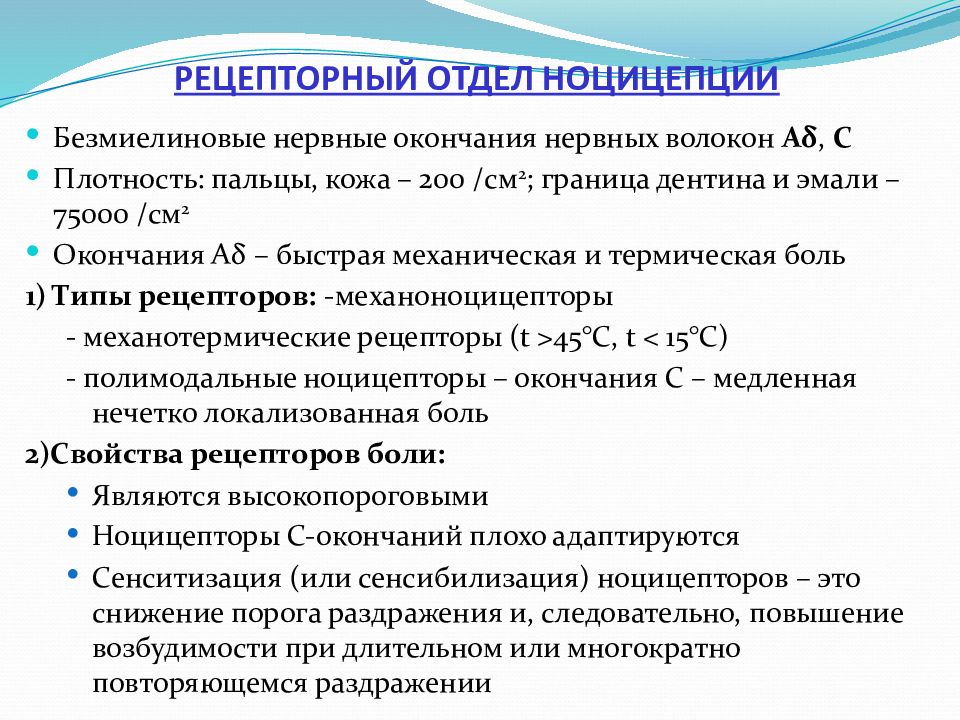

Безмиелиновые нервные окончания нервных волокон Аδ, С Плотность: пальцы, кожа – 200 /см 2 ; граница дентина и эмали – 75000 /см 2 Окончания Аδ – быстрая механическая и термическая боль 1) Типы рецепторов: - механоноцицепторы - механотермические рецепторы ( t >45° C, t < 15° C ) - полимодальные ноцицепторы – окончания С – медленная нечетко локализованная боль 2)Свойства рецепторов боли: Являются высокопороговыми Ноцицепторы С-окончаний плохо адаптируются Сенситизация (или сенсибилизация) ноцицепторов – это снижение порога раздражения и, следовательно, повышение возбудимости при длительном или многократно повторяющемся раздражении