Слайд 2

План лекции: Предмет и задачи психофизиологии Методы психофизиологии 3. Основные психофизиологические понятия. 4.Ощущение, восприятие, внимание

Слайд 3

Физиология (греч. physiologia; от physis - природа и logos - учение) - наука о процессах жизнедеятельности целостного организма и механизмах ее регуляции для оптимального приспособления к меняющимся условиям окружающей среды

Слайд 4: ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

- наука о физиологических основах психических процессов (мотивов и потребностей, ощущений и восприятий, внимания, памяти и мышления); междисциплинарная область знаний о физиологических механизмах психической деятельности, ее влиянии на соматические процессы, а также вегетативном обеспечении психики;

Слайд 5

овладение знаниями физиологических основ высших психических функций и функциональных состояний человека, возможности оценивать их с помощью известных методов и интерпретировать полученные результаты. Цель курса психофизиологии:

Слайд 6

Формы психической деятельности: Сознание; Самосознание; Мышление; Познавательная деятельность и др.

Слайд 7

Разделы психофизиологии: Восприятие; Внимание; Эмоции; Память; Речь; Мышление; Темперамент; Поведение; Сознание; Психосоматические взаимодействия.

Психофизио- логия Психология Физиология

Слайд 9: Методы физиологии:

Наблюдение; Эксперимент; Острый Хронический позволяет в короткое время изучить какой-либо регуляторный механизм, срабатывающий в экстремальных для подопытного организма ситуациях позволяет длительное время исследовать механизмы регуляции в условиях нормального взаимодействия организма и среды

Слайд 10: Современные методы психофизиологии

Электроэнцефалография Реоэнцефалография Компьютерная рентгеновская томография Позитронно-эмиссионная томография Магниторезонансная томография Регистрация вегетативных функций

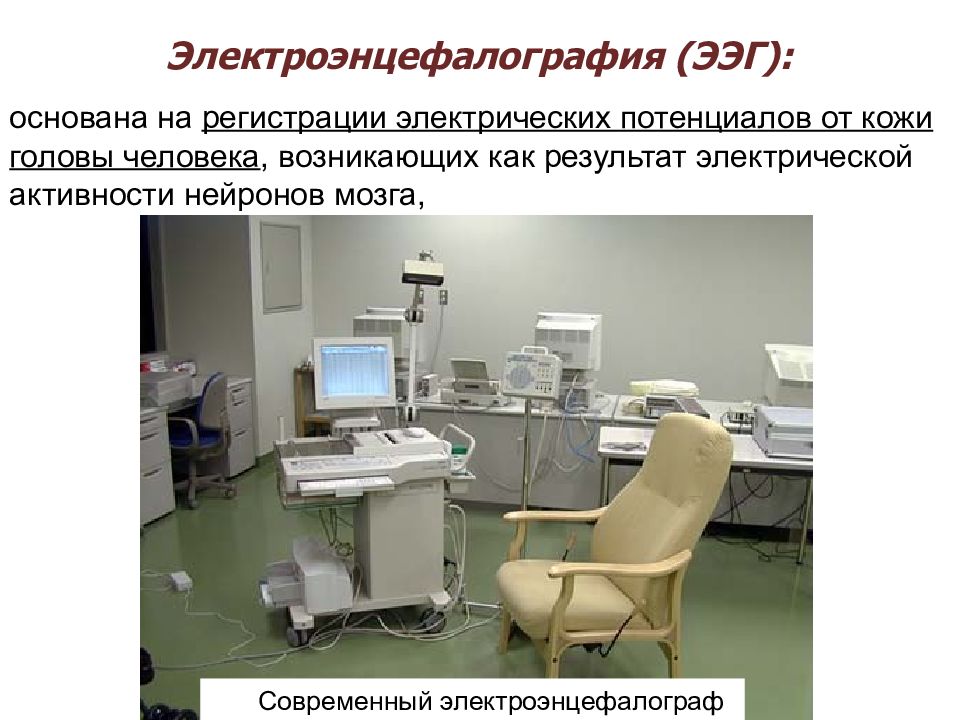

Слайд 11

Современный электроэнцефалограф Электроэнцефалография (ЭЭГ): основана на регистрации электрических потенциалов от кожи головы человека, возникающих как результат электрической активности нейронов мозга,

Слайд 12

Электроды для энцефалографии на голове испытуемого Электроэнцефалография

Слайд 13

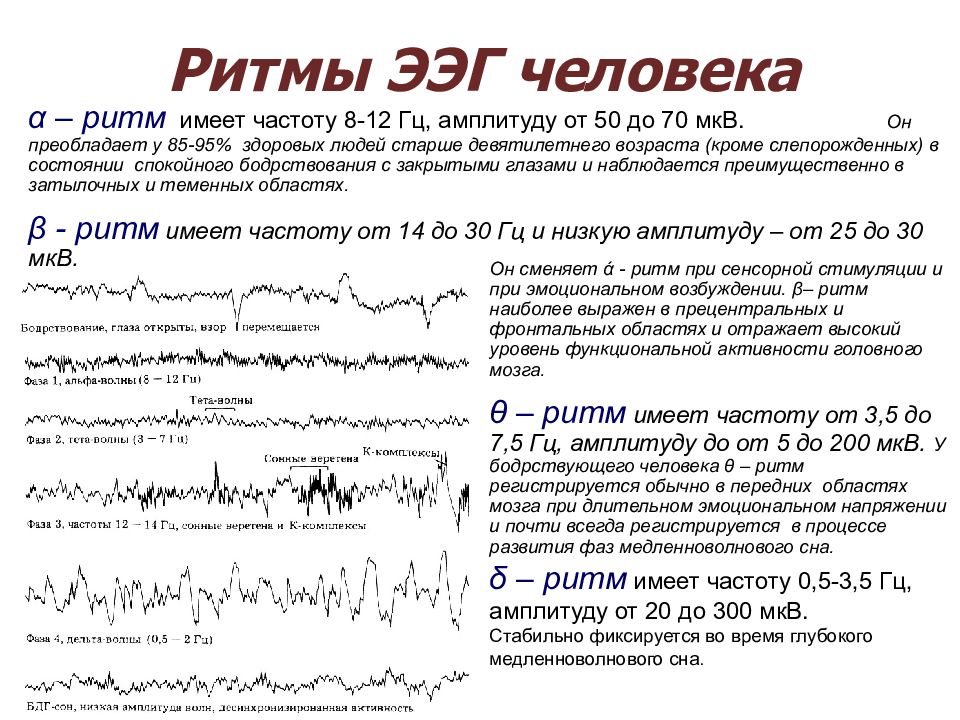

Ритмы ЭЭГ человека α – ритм имеет частоту 8-12 Гц, амплитуду от 50 до 70 мкВ. Он преобладает у 85-95% здоровых людей старше девятилетнего возраста (кроме слепорожденных) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и наблюдается преимущественно в затылочных и теменных областях. β - ритм имеет частоту от 14 до 30 Гц и низкую амплитуду – от 25 до 30 мкВ. Он сменяет ά - ритм при сенсорной стимуляции и при эмоциональном возбуждении. β– ритм наиболее выражен в прецентральных и фронтальных областях и отражает высокий уровень функциональной активности головного мозга. θ – ритм имеет частоту от 3,5 до 7,5 Гц, амплитуду до от 5 до 200 мкВ. У бодрствующего человека θ – ритм регистрируется обычно в передних областях мозга при длительном эмоциональном напряжении и почти всегда регистрируется в процессе развития фаз медленноволнового сна. δ – ритм имеет частоту 0,5-3,5 Гц, амплитуду от 20 до 300 мкВ. Стабильно фиксируется во время глубокого медленноволнового сна.

Слайд 15

Магнитоэнцефалограф Магнитоэнцефалография - исследовательский метод получения изображения мозга (картирования), для чего используются магнитные, а не электрические поля (как при ЭЭГ). МЭГ определяет направление аномальной электрической активности мозга.

Слайд 16

Металлический микроэлектрод в зрительной коре обезьяны. Метод регистрации импульсной активности нервных клеток

Слайд 17

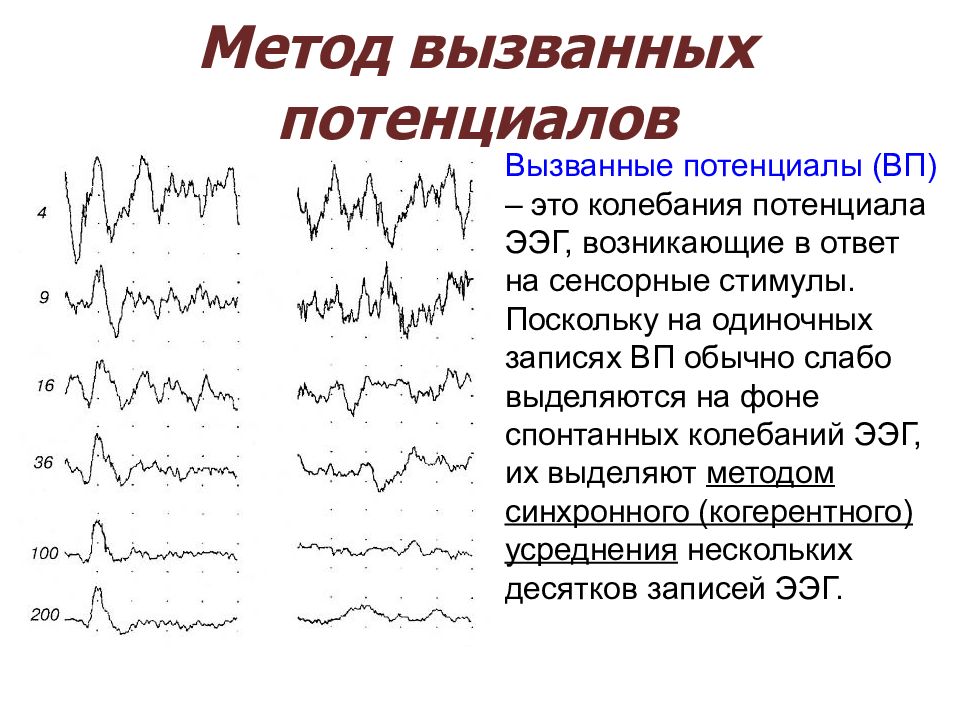

Вызванные потенциалы (ВП) – это колебания потенциала ЭЭГ, возникающие в ответ на сенсорные стимулы. Поскольку на одиночных записях ВП обычно слабо выделяются на фоне спонтанных колебаний ЭЭГ, их выделяют методом синхронного (когерентного) усреднения нескольких десятков записей ЭЭГ. Метод вызванных потенциалов

Слайд 18

Томографические методы Томография – основана на получении отображения срезов мозга с помощью специальных техник. Идея этого метода была предложена Дж.Родоном (1927), который показал, что структуру объекта можно восстановить по совокупности его проекций, а сам объект может быть описан множеством своих проекций.

Слайд 19

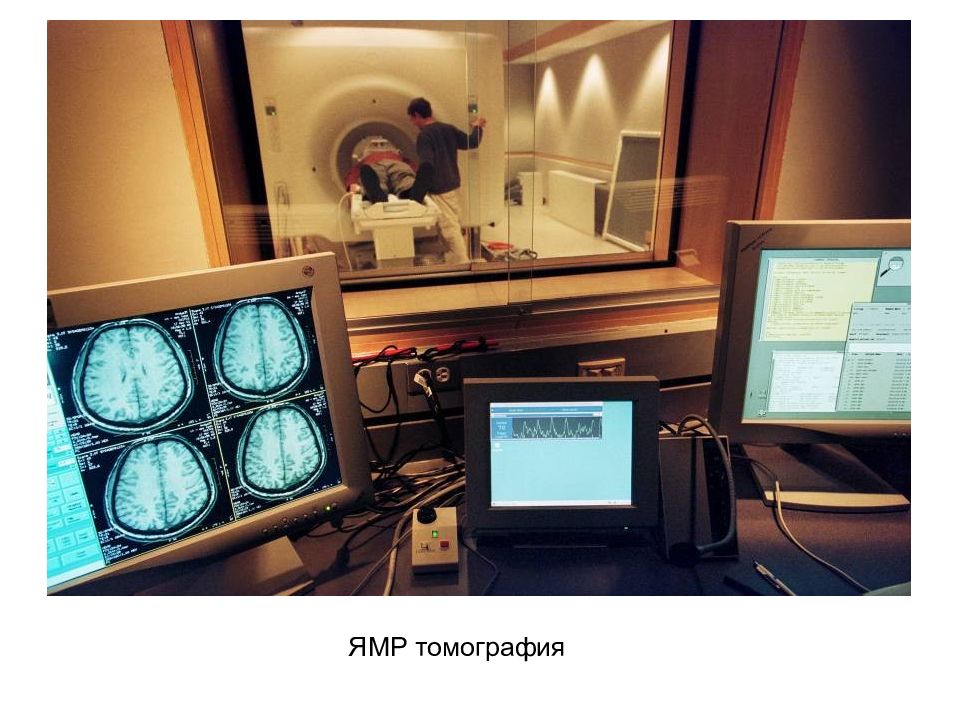

Основные методы трехмерной визуализации мозга: Компьютерная томография – реконструкция трехмерной анатомической структуры на основе серии рентгеновских снимков. Не позволяет наблюдать активность мозга. ЯМР-томография (магниторезонансная томография, МРТ) – основана на явлении ядерного магнитного резонанса. Ее разновидность – так называемая функциональная ЯМР (фЯМР или фМРТ) – позволяет наблюдать активность мозга ПЭТ-томография (позитрон-эмисионная томография) – основана на регистрации излучения от слаборадиоактивного вещества, которое вводится в кровь. Позволяет увидеть скорость потребления глюкозы и соответственно обнаружить наиболее активные участки мозга Все три метода дают трехмерное изображение живого мозга и относительно безвредны, но они не позволяют наблюдать быстрые процессы (сканирование занимает не меньше нескольких минут) и очень дороги.

Слайд 22

Реоэнцефалография представляет собой метод исследования кровообращения головного мозга человека, основанный на регистрации изменений сопротивления ткани мозга переменному току высокой частоты в зависимости от кровенаполнения и позволяет косвенно судить о величине общего кровенаполнения мозга, тонусе, эластичности его сосудов и состоянии венозного оттока.

Слайд 23

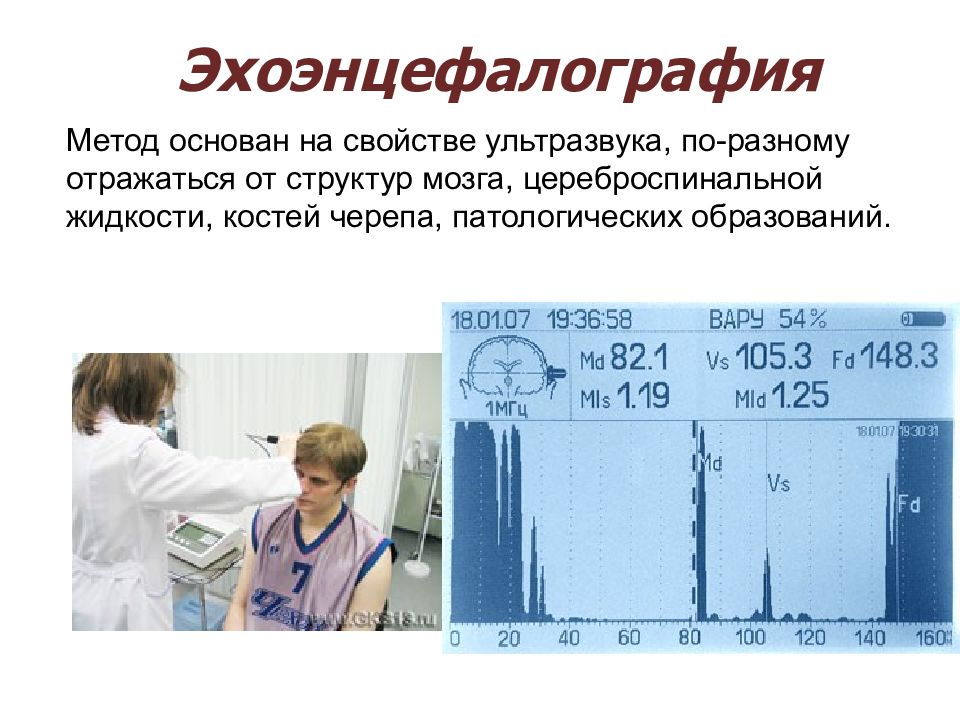

Эхоэнцефалография Метод основан на свойстве ультразвука, по-разному отражаться от структур мозга, цереброспинальной жидкости, костей черепа, патологических образований.

Слайд 24

Полиграфия включает в себя одновременную регистрацию от испытуемого нескольких физиологических параметров, в том числе: ЭЭГ – электроэнцефалограмма КГР – кожно-гальваническая реакция (проводимость кожи, зависящая от ее влажности – очень чувствительный параметр, демонстрирующий эмоциональное напряжение) ЭКГ – электрокардиограмма (электрическая активность сердца) ЭМГ – электромиограмма (электрическая активность мышц) Окулограмма (движения глаз) Пневмограмма (дыхание) Полиграфическая методика лежит в основе «детектора лжи»

Слайд 25

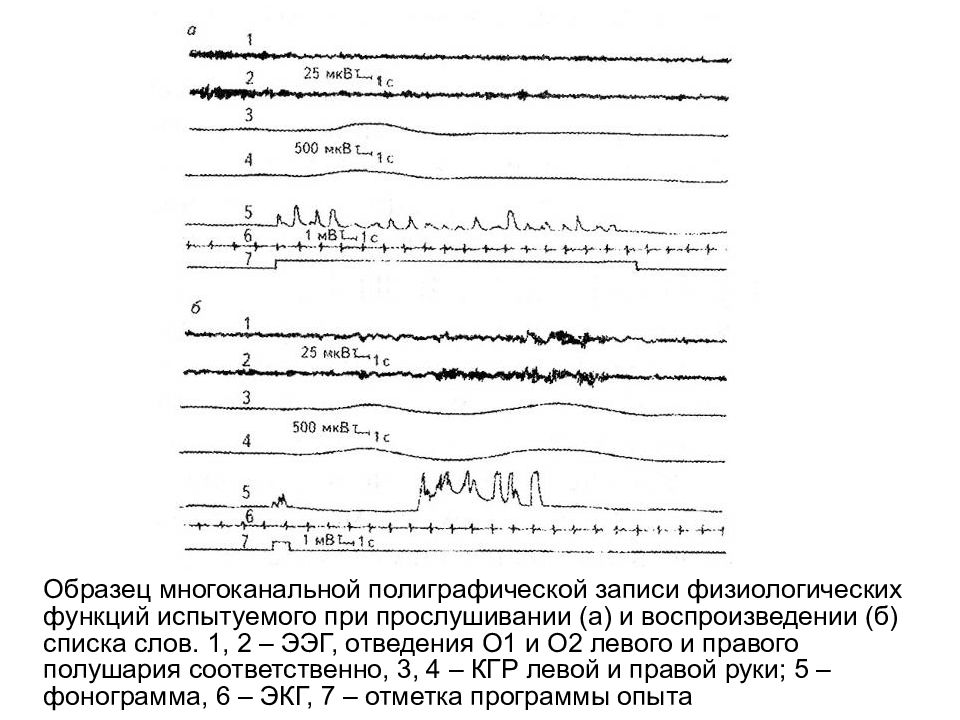

Образец многоканальной полиграфической записи физиологических функций испытуемого при прослушивании (а) и воспроизведении (б) списка слов. 1, 2 – ЭЭГ, отведения О1 и О2 левого и правого полушария соответственно, 3, 4 – КГР левой и правой руки; 5 – фонограмма, 6 – ЭКГ, 7 – отметка программы опыта

Слайд 26

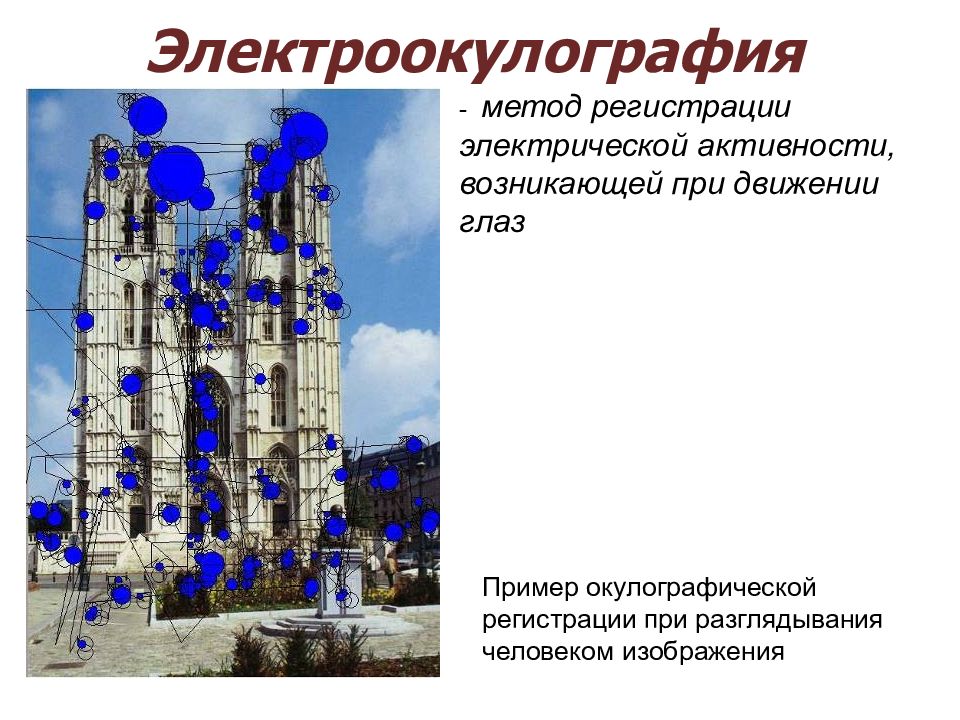

Пример окулографической регистрации при разглядывания человеком изображения Электроокулография - метод регистрации электрической активности, возникающей при движении глаз

Слайд 27

Свободное рассматривание Оценить материальное положение семьи Определить возраст Чем занималась семья до прихода… Запомнить одежду Запомнить предметы и людей в комнате Сколько времени отсутствовал… Окулографическая регистрация рассматривания испытуемым картины при выполнении различных заданий (по Ярбусу)

Слайд 28: Механизмы познавательной деятельности

Внимание Ощущение Восприятие Сенсорная физиология

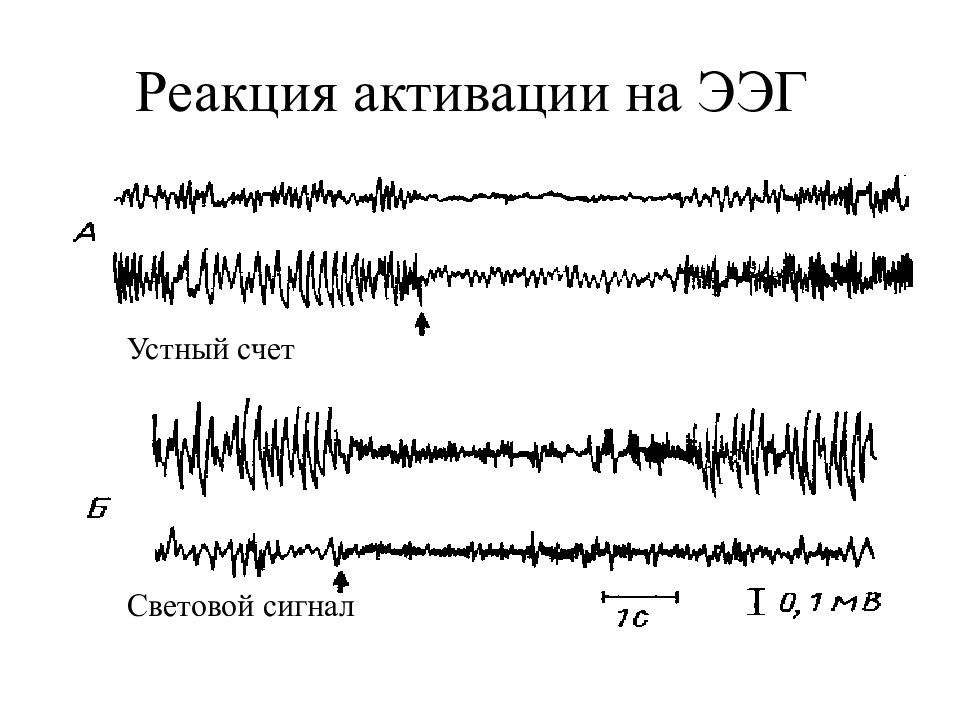

Слайд 29: ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ – сосредоточенность, избирательная направленность познавательной деятельности на определенный объект, значимый в данный момент Проявляется в локальном повышении возбудимости или возбуждении определенного участка коры больших полушарий ЭЭГ-корреляты: реакция активации на ЭЭГ

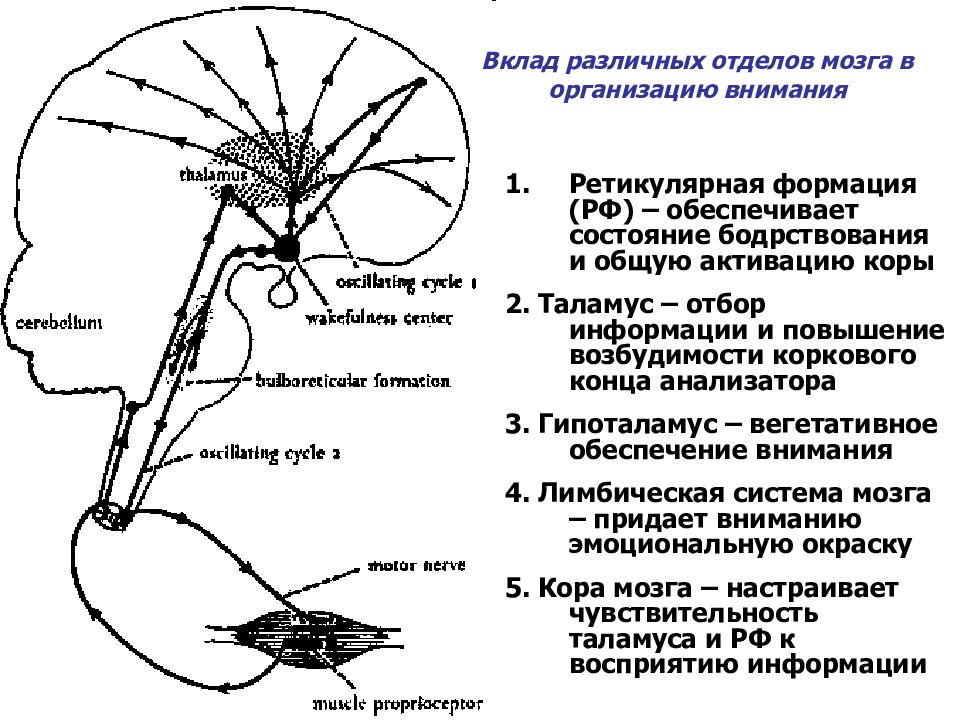

Слайд 31: Схема активирующих влияний РФ на кору мозга

Первичный ответ специфической проекционной зоны Вторичный ответ в зонах неспецифической стимуляции

Слайд 32

Вклад различных отделов мозга в организацию внимания Ретикулярная формация (РФ) – обеспечивает состояние бодрствования и общую активацию коры 2. Таламус – отбор информации и повышение возбудимости коркового конца анализатора 3. Гипоталамус – вегетативное обеспечение внимания 4. Лимбическая система мозга – придает вниманию эмоциональную окраску 5. Кора мозга – настраивает чувствительность таламуса и РФ к восприятию информации

Слайд 33

Значение внимания Биологическое: внимание, как и другие высшие психические функции, обеспечивает индивидуальную адаптацию человека и животных к постоянно меняющимся условиям среды. Социальное: Без внимания невозможен трудовой процесс человека. Внимание – необходимое условие обучения. На выраженность внимания, а, следовательно, и на успешность обучения оказывают влияние и общее функциональное состояние ЦНС (утомление, опьянение, сонливость), и тип ВНД.

Слайд 34

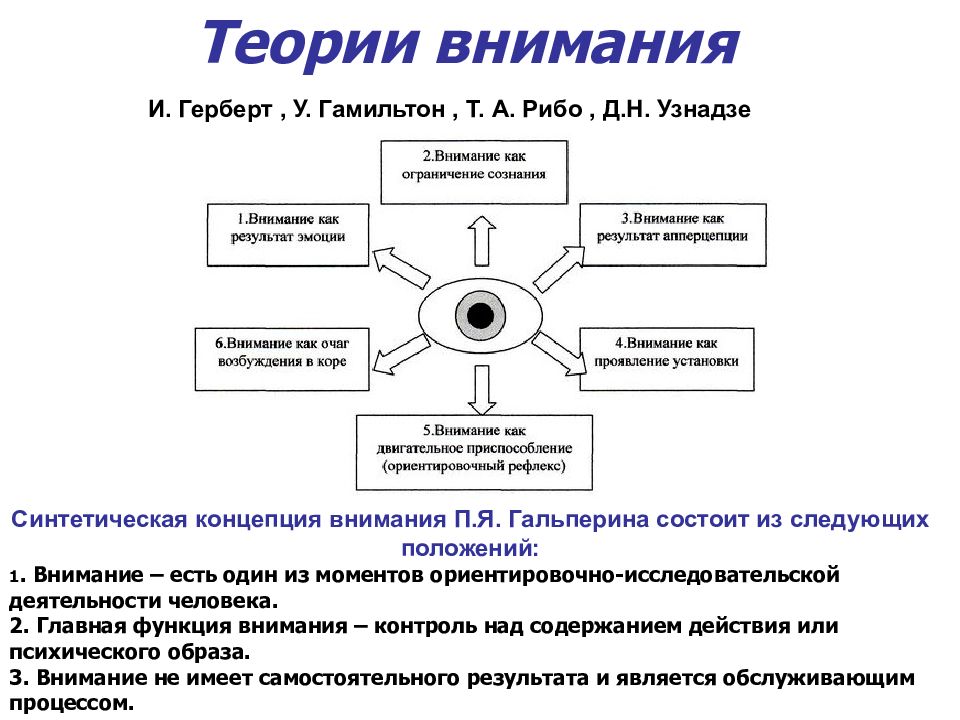

Теории внимания И. Герберт, У. Гамильтон, Т. А. Рибо, Д.Н. Узнадзе Синтетическая концепция внимания П.Я. Гальперина состоит из следующих положений: 1. Внимание – есть один из моментов ориентировочно-исследовательской деятельности человека. 2. Главная функция внимания – контроль над содержанием действия или психического образа. 3. Внимание не имеет самостоятельного результата и является обслуживающим процессом.

Слайд 35

Виды внимания По форме деятельности : Сенсорно-перцептивное внимание; Интеллектуальное внимание; Двигательное внимание; По ведущему анализатору: зрительное, слуховое, кинестетическое, вкусовое, обонятельное и т.д. По направленности : внешнее (направлено на внешний мир); внутреннее (направлено на ощущения изнутри тела); пограничное внимание (направленное на оценку ощущений с кожи и слизистых оболочек); По степени волевого контроля: непроизвольное, произвольное послепроизвольное внимание. Кроме того, выделяют природное и социально обусловленное внимание, непосредственное и опосредствованное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание.

Слайд 36

Непроизвольное внимание это автоматическое переключение внимания на стимул, который ранее не привлекал внимания. Оно не требует специальных усилий и основано на ориентировочном рефлексе (ОР). осуществляется при помощи врожденных нервных механизмов и по времени непродолжительно; имеет место, когда выбор объекта деятельности определяется без заранее поставленной цели, непреднамеренно.

Слайд 37

Ориентировочный рефлекс Отличительной особенностью ОР является его угасание при повторении незначащего стимула. Специфическим стимулом, на который всякий раз возникает ОР, является его абсолютная или относительная новизна. Ориентировочный или исследовательский рефлекс был открыт И.П. Павловым и назван рефлексом «Что такое ?». это комплекс двигательных реакций (поворот головы, глаз, настораживание ушей) в сторону нового стимула. Компоненты ориентировочного рефлекса: Корковый компонент - реакция активации ЭЭГ; Вегетативный компонент - расширение зрачков, увеличение кожной проводимости, снижение частоты сердечных сокращений, изменение дыхания, рост дыхательной аритмии сердца, расширение сосудов головы и сужение сосудов рук. Двигательный компонент - поворот головы, движение глаз, настораживание ушей в направлении нового стимула, увеличение мышечного тонуса, обеспечивающего повышенную готовность к движениям. Сенсорный компонент - увеличение чувствительности анализаторов.

Слайд 38

Мозговые корреляты непроизвольного внимания - Негативность рассогласования – специальная мозговая волна, возникающая у человека в ситуациях привлечения и отвлечения внимания при регистрации потенциалов, связанных с событиями (ПСС); - выражает степень несовпадения редко повторяющегося стимула со следом в памяти от стандартного, часто повторяющегося. Факторы, влияющие на возникновение непроизвольного внимания: 1. Характер и качество раздражителя. 2. Внешние раздражители, которые соответствуют внутреннему состоянию человека, и, прежде всего имеющимся у него потребностям. 3. Социальные причины. 4. Непроизвольное внимание оперирует только в настоящем времени,

Слайд 39

Произвольное внимание характеризуется направленностью субъекта на сознательно выбранную цель; важное значение имеет формирование доминанты - особого состояния нервных центров, характеризующегося способностью удерживать возбуждение достаточно долго; является актом воли; произвольное может быть обращено как в прошлое, так и в будущее. Процессная негативность (Наатанен) – особый потенциал, возникающий в коре при регистрации потенциалов, связанных с событиями (ПСС), который коррелирует с произвольным вниманием, Послепроизвольное внимание - появляется в процессе освоения деятельности и увлеченности выполняемой работой; не требует усилий воли, так как поддерживается интересом к ней.

Слайд 40

Другие виды внимания Природное внимание дано человеку с самого рождения в виде врожденной способности избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Социально обусловленное внимание складывается прижизненно в результате обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с избирательным сознательным реагированием на объекты. Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека. Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов. Чувственное внимание связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств. В центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление. Интеллектуальное внимание связано с сосредоточенностью и направленностью мысли. Объект внимания – мысль.

Слайд 42

Свойства внимания 1. Объем внимания – максимальное количество разрозненных объектов, которое человек может одновременно воспроизводить при решении одной задачи. Обычно – 4-9 единиц. Выявляют с помощью корректурной пробы или специальных таблиц

Слайд 43

Таблица для изучения объема внимания 3 7 10 34 45 2 1 50 35 4 17 23 5 8 9 6 12 25 48 19 27 21 31 30 43 16 37 13 29 42 50 15 36 40 24 20 46 32 33 44 49 22 18 41 26 13 39 38 47 Задача – найти возможно больше цифр подряд от 1 до 50 за одну минуту

Слайд 44

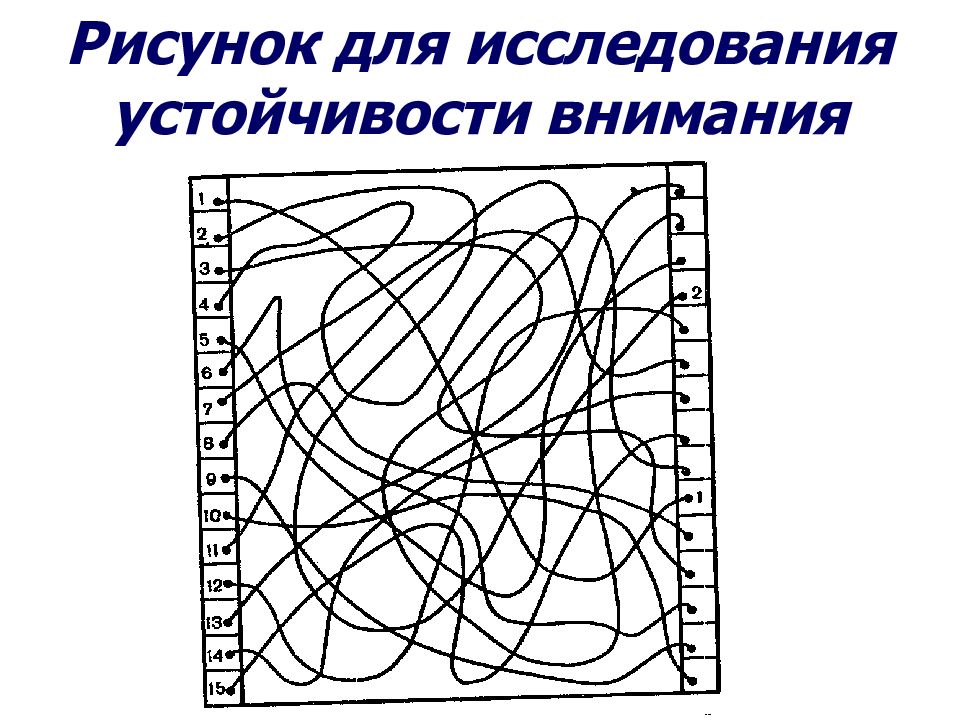

Свойства внимания 2. Устойчивость внимания – способность удерживать объект деятельности в поле сознания на определенный срок ( от секунд до нескольких часов). Исследуют с помощью специальных таблиц (например, «путаница»)

Слайд 46

Факторы, влияющие на устойчивость внимания: Индивидуальные физиологические особенности человека (свойства нервной системы, общее состояние организма в данный момент времени; Психическое состояние человека (возбужденность, заторможенность и т.п.); Мотивация (наличие или отсутствие интереса к предмету деятельности, его значимость для личности); Внешние обстоятельства осуществления деятельности. В жизни характеристика общей устойчивости внимания чаще всего определяется сочетанием всех этих факторов, вместе взятых.

Слайд 47

Сосредоточенность или концентрация внимания ( противоположное качество — рассеянность) проявляется в различиях, которые имеются в степени концентрированности внимания на одних объектах и его отвлечении от других. Сосредоточенность оценивают по корректурным пробам. Рассеянностью называется неспособность человека сосредоточиться на чем- либо определенном в течение длительного времени. Встречаются два вида рассеянность: мнимая и подлинная.

Слайд 48

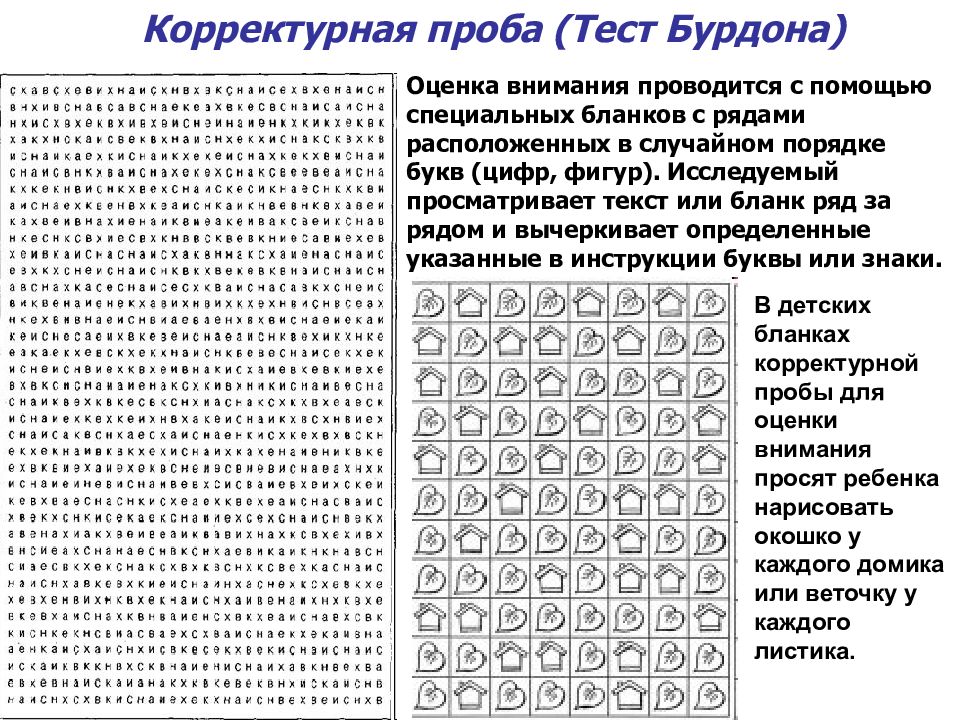

В детских бланках корректурной пробы для оценки внимания просят ребенка нарисовать окошко у каждого домика или веточку у каждого листика. Оценка внимания проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке букв (цифр, фигур). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает определенные указанные в инструкции буквы или знаки. Корректурная проба (Тест Бурдона)

Слайд 49

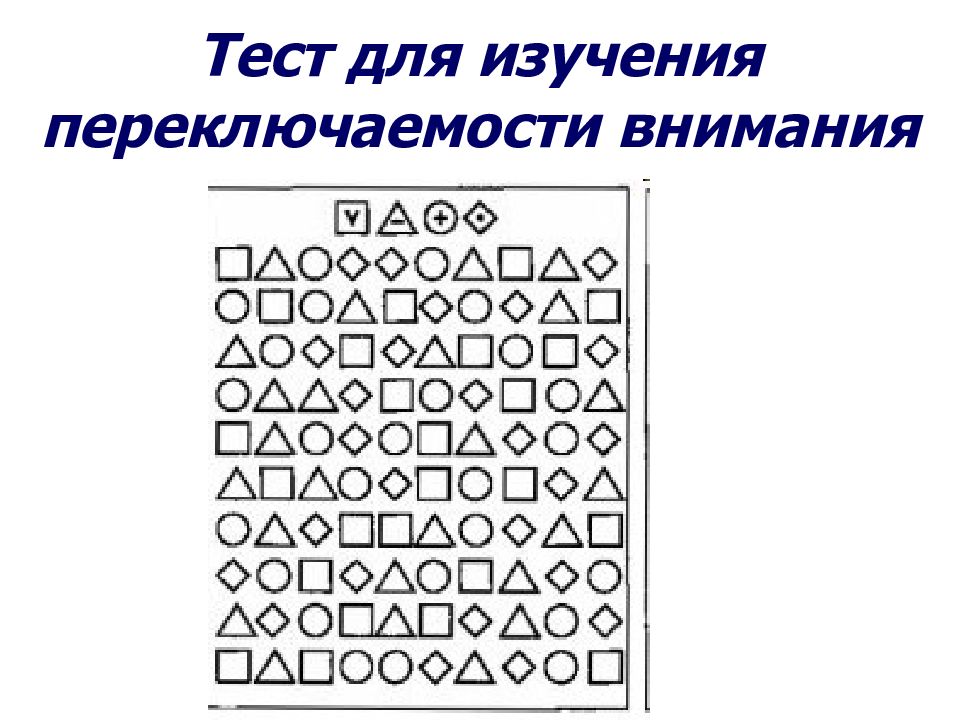

Свойства внимания 3. Переключаемость внимания – свойство, противоположное устойчивости. Определяется по времени, затраченному на опознание двух образов на картинках с двойственным изображением

Слайд 51

Свойства внимания 4. Распределенность внимания - способность удерживать в поле сознания одновременно несколько разных деятельностей. 5. Предметность внимания – способность выделять определенные комплексы сигналов в в соответствии с поставленной задачей.

Слайд 52

Формирование и развитие внимания происходит с первых месяцев и лет жизни. Последовательность этапов детского внимания: 1. Первые недели-месяцы жизни. Появление ориентировочного рефлекса как объективного, врожденного признака непроизвольного внимания ребенка. 2. Конец первого года жизни. Возникновение ориентировочно- исследовательской деятельности как средства будущего развития произвольного внимания. 3. Начало второго года жизни. Обнаружение зачатков произвольного внимания под влиянием речевых инструкций взрослого, направление взора на названный взрослым предмет. 4. Второй-третий год жизни. Достаточно хорошее развитие указанной выше первоначальной формы произвольного внимания. 5. Четыре с половиной - пять лет. Появление способности направлять внимание под влиянием сложной инструкции взрослого. 6. Пять-шесть лет. Возникновение элементарной формы произвольного внимания под влиянием самоинструкции (с опорой на внешние вспомогательные средства). 7. Школьный возраст. Дальнейшее развитие и совершенствование произвольного внимания, включая волевое.

Слайд 53

Условия, необходимые для появления, сохранения и развития внимания Обеспечение высокой работоспособности всех органов и систем человека: - правильный распорядок дня, полноценное питание и отдых; - своевременная диагностика и лечение нарушений зрения, слуха, заболеваний внутренних органов. - учет дневного ритма работоспособности; чередование умственных и физических занятий. Создание благоприятной рабочей обстановки: - отсутствие сильных внешних раздражителей - обеспечение тишины, (легкий шум способствует сосредоточенности); - обеспечение гигиенических условий работы; - оптимальный физический фактор (поза, при которой ничто не отвлекает, отсутствие лишних движений); привычные условия работы. Организация деятельности: - установка приоритетов деятельности (т.е, работник точно знает, что главное, а что второстепенное, отдав предпочтение главному); - постановка конкретных задач; - определение конечных целей и дробление на этапы пути ее достижения.

Слайд 55

Общая физиология сенсорных систем; Понятие о восприятии; Общие закономерности функционирования сенсорных систем; Частная физиология сенсорных систем: А) физиология зрительного анализатора; Б) физиология слухового анализатора; В) физиология обоняния и вкуса; Г) физиология соматосенсорный анализатор; Сенсорные процессы План лекции:

Слайд 56: Общая сенсорная физиология. Принципы получения и обработки информации

Объективная сенсорная физиология – анализирует физические и химические параметры работы сенсорных систем Субъективная сенсорная физиология анализирует субъективные ощущения при раздражении различных рецепторов

Слайд 57

Геракли́т Эфе́сский (544—483 гг. до н. э.) «Знание приходит к нам через двери чувств»

Слайд 58

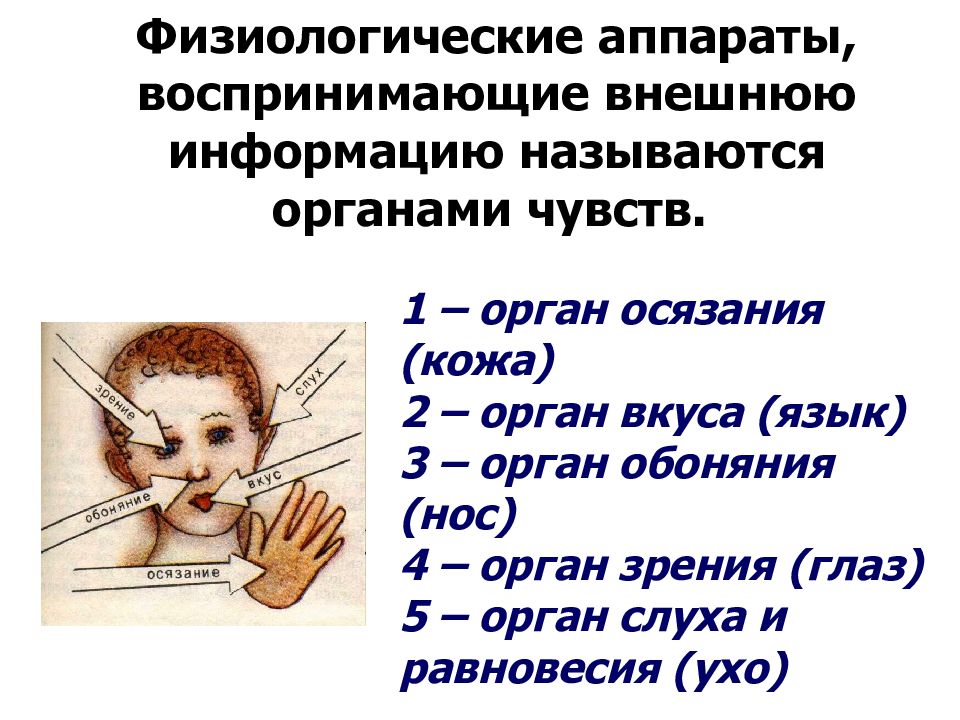

1 – орган осязания (кожа) 2 – орган вкуса (язык) 3 – орган обоняния (нос) 4 – орган зрения (глаз) 5 – орган слуха и равновесия (ухо) Физиологические аппараты, воспринимающие внешнюю информацию называются органами чувств.

Слайд 59

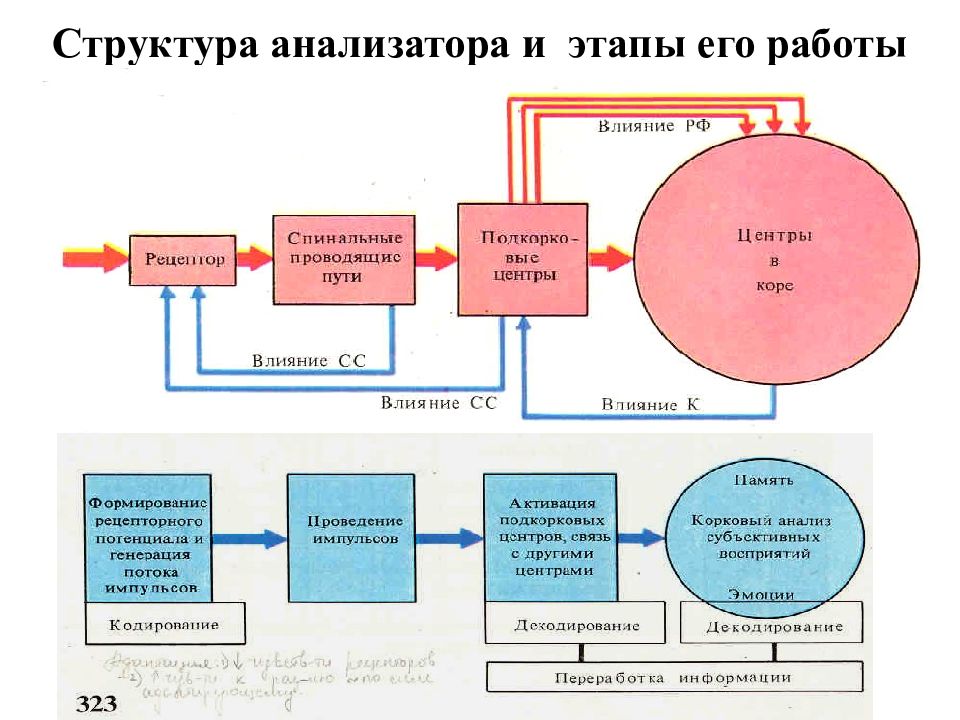

АНАЛИЗАТОР – совокупность нейронов, участвующих в восприятии раздражений и проведении возбуждения, а также сенсорные клетки коры больших полушарий, осуществляющие анализ и синтез этих раздражений и формирование ощущения и восприятия

Слайд 61: Функции сенсорной системы

1. Обнаружение сигналов 2. Различение сигналов 3. Передача и преобразование сигналов 4. Ограничение избыточности информации и выделение существенных признаков сигналов 5. Кодирование информации 6. Декодирование сигналов 7. Опознание образов

Слайд 63: Принципы строения сенсорных систем

1. Многослойность 2. Многоканальность 3. Наличие сенсорных воронок (суживающихся или расширяющихся) Дифференциация по вертикали и по горизонтали

Слайд 64

Основной путь сенсорной системы 1 – рецептор (на периферии), 2 – чувствительный нейрон (в ганглиях), 3 – второй нейрон (в спинном, продолговатом мозге), 4 – третий нейрон (в таламусе), 5 – четвертый нейрон (в конкретной проекционной зоне коры).

Слайд 65

Обнаружение сигналов начинается в рецепторе - специализированной клетке, эволюционно приспособленной к восприятию раздражителя определенной модальности из внешней или внутренней среды и преобразованию его в форму нервного возбуждения.

Слайд 66

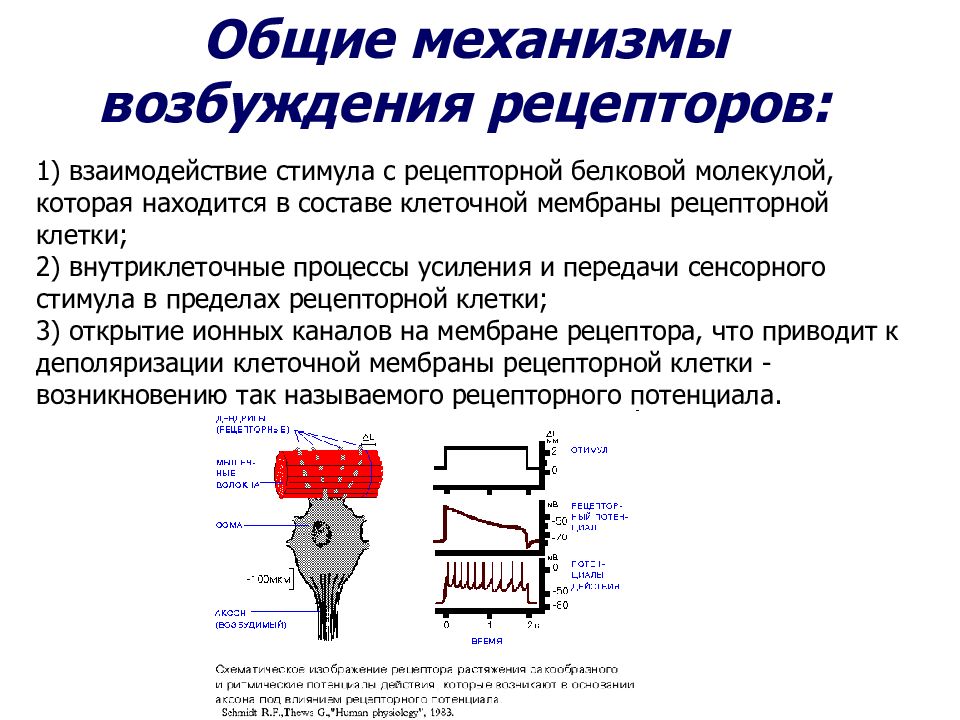

1) взаимодействие стимула с рецепторной белковой молекулой, которая находится в составе клеточной мембраны рецепторной клетки; 2) внутриклеточные процессы усиления и передачи сенсорного стимула в пределах рецепторной клетки; 3) открытие ионных каналов на мембране рецептора, что приводит к деполяризации клеточной мембраны рецепторной клетки - возникновению так называемого рецепторного потенциала. Общие механизмы возбуждения рецепторов:

Слайд 67: Декодирование информации -

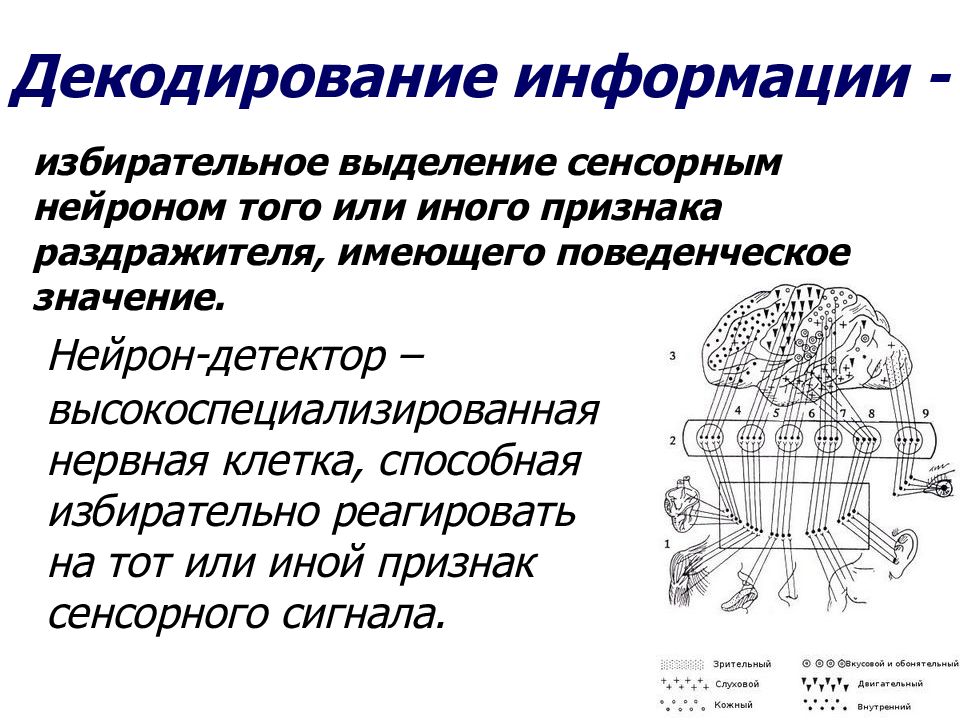

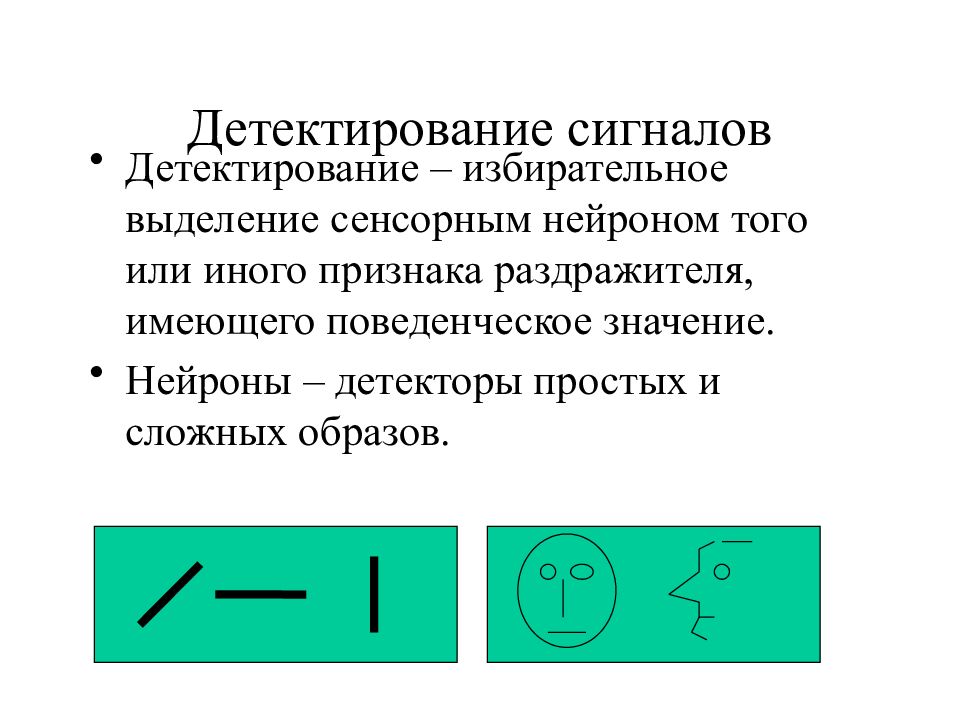

Нейрон-детектор – высокоспециализированная нервная клетка, способная избирательно реагировать на тот или иной признак сенсорного сигнала. избирательное выделение сенсорным нейроном того или иного признака раздражителя, имеющего поведенческое значение.

Слайд 68

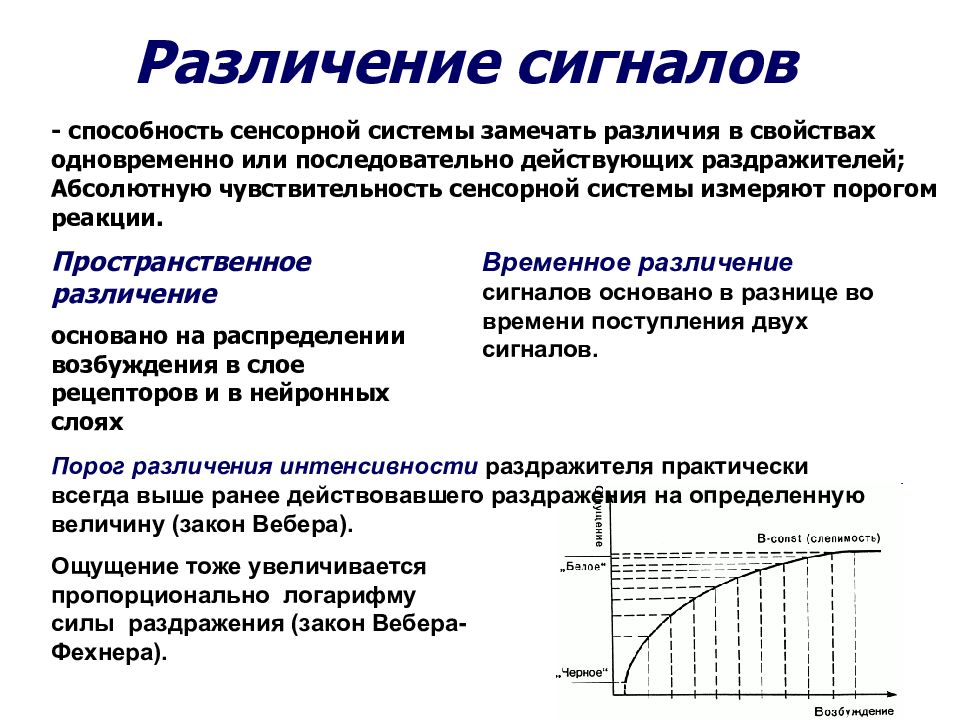

Различение сигналов - способность сенсорной системы замечать различия в свойствах одновременно или последовательно действующих раздражителей; Абсолютную чувствительность сенсорной системы измеряют порогом реакции. Пространственное различение основано на распределении возбуждения в слое рецепторов и в нейронных слоях Временное различение сигналов основано в разнице во времени поступления двух сигналов. Порог различения интенсивности раздражителя практически всегда выше ранее действовавшего раздражения на определенную величину (закон Вебера). Ощущение тоже увеличивается пропорционально логарифму силы раздражения (закон Вебера-Фехнера).

Слайд 69

Опознание образов - конечная и наиболее сложная операция сенсорной системы, заключающаяся в отнесении образа к тому или иному классу объектов, с которыми ранее встречался организм, т.е. в классификации образов. Возбуждения нейронов-детекторов отдельных признаков конвергируют на так называемой гностической единице – нейроне более высокого порядка, избирательно реагирующем на сложные изображения (лицо, жест, фас, профиль и т.п.).

Слайд 70: Классификация рецепторов:

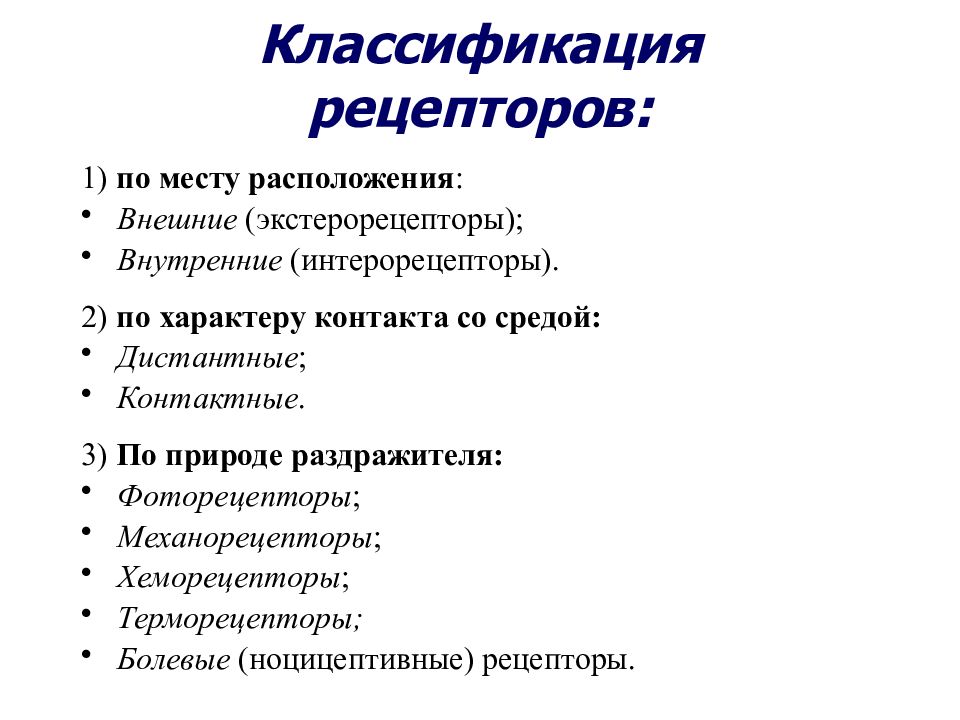

1) по месту расположения : Внешние (экстерорецепторы); Внутренние (интерорецепторы). 2) по характеру контакта со средой: Дистантные ; Контактные. 3) По природе раздражителя: Фоторецепторы ; Механорецепторы ; Хеморецепторы ; Терморецепторы; Болевые (ноцицептивные) рецепторы.

Слайд 71: Классификация рецепторов:

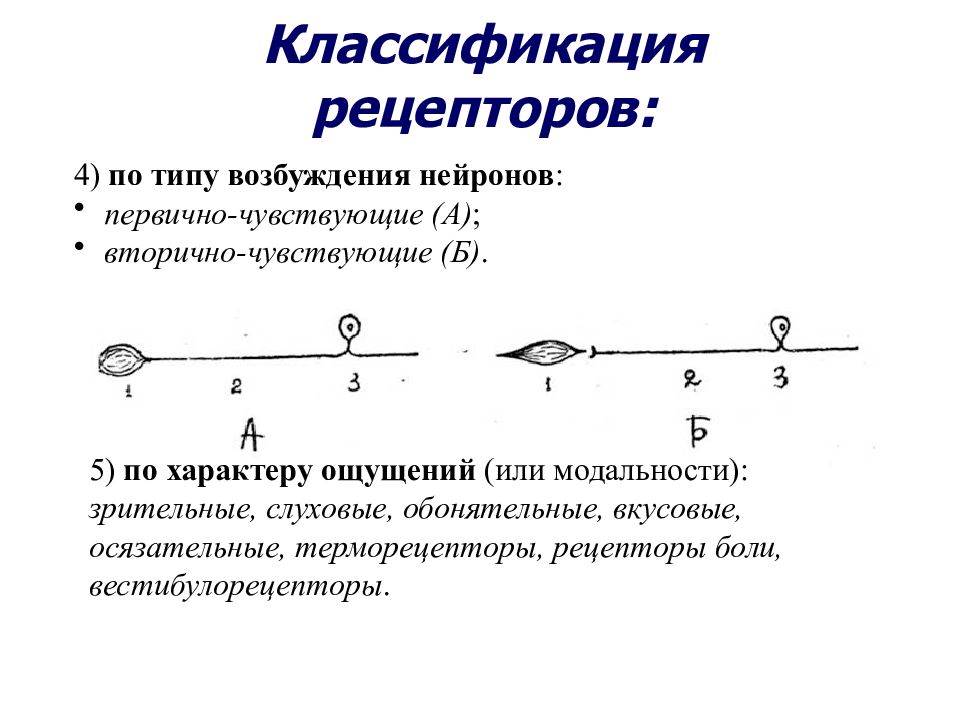

4) по типу возбуждения нейронов : первично-чувствующие (А) ; вторично-чувствующие (Б). 5) по характеру ощущений (или модальности): зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные, терморецепторы, рецепторы боли, вестибулорецепторы.

Слайд 72: Общие свойства анализаторов

Высокая чувствительность к адекватным раздражителям; Все анализаторы обладают дифференциальной чувствительностью, то есть обладают способностью устанавливать различение по интенсивности между раздражителями; Сенсибилизация и тренируемость сенсорных систем

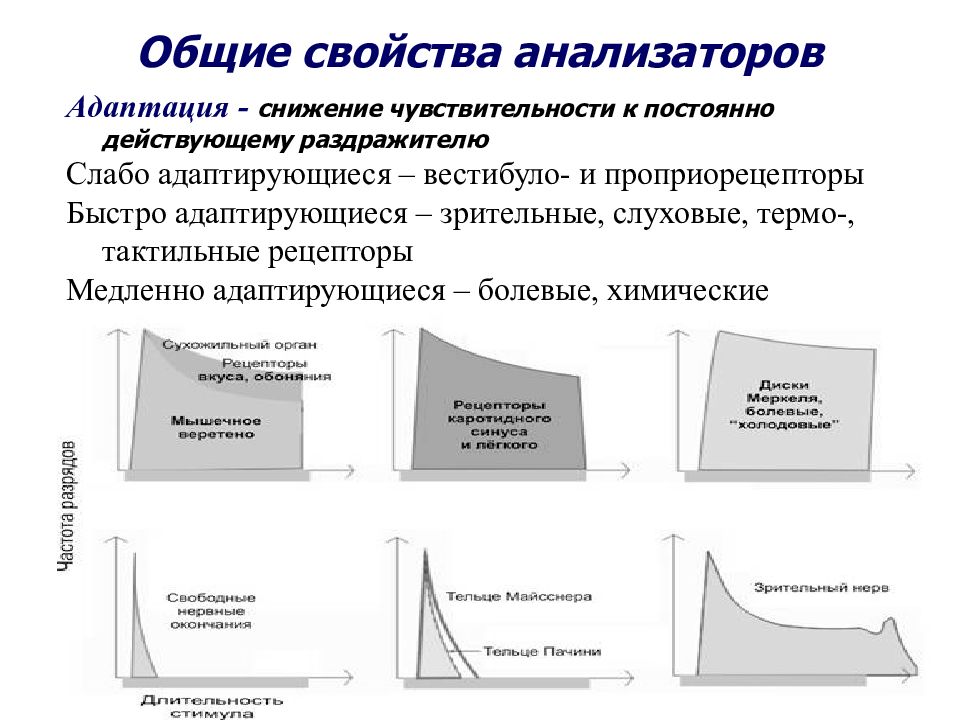

Слайд 73: Общие свойства анализаторов

Адаптация - снижение чувствительности к постоянно действующему раздражителю Слабо адаптирующиеся – вестибуло- и проприорецепторы Быстро адаптирующиеся – зрительные, слуховые, термо-, тактильные рецепторы Медленно адаптирующиеся – болевые, химические

Слайд 74: Общие свойства анализаторов

Способность некоторое время сохранять ощущение после прекращения действия раздражителя, т.н. «последовательные образы»

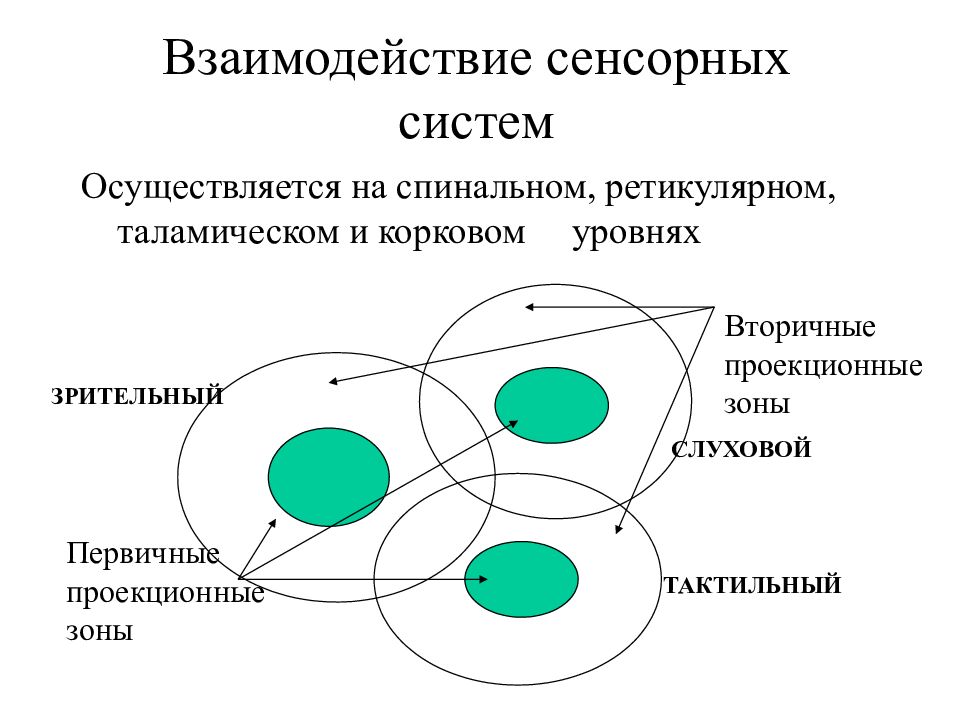

Слайд 75: Взаимодействие сенсорных систем

Осуществляется на спинальном, ретикулярном, таламическом и корковом уровнях ЗРИТЕЛЬНЫЙ СЛУХОВОЙ ТАКТИЛЬНЫЙ Первичные проекционные зоны Вторичные проекционные зоны

Слайд 76: Различение сигналов

Разностный порог – минимальное различие между стимулами, которое сенсорная система может заметить У тактильных рецепторов – 3% Закон Вебера – Фехнера : ощущение увеличивается пропорционально логарифму силы раздражения

Слайд 77: Кодирование информации

1. Двоичный код 2. Числом пачек импульсов и количеством импульсов в пачке 3. Числом одновременно возбужденных нейронов 4. Местом возбуждения в нейронном слое (позиционное кодирование)

Слайд 78: Детектирование сигналов

Детектирование – избирательное выделение сенсорным нейроном того или иного признака раздражителя, имеющего поведенческое значение. Нейроны – детекторы простых и сложных образов.

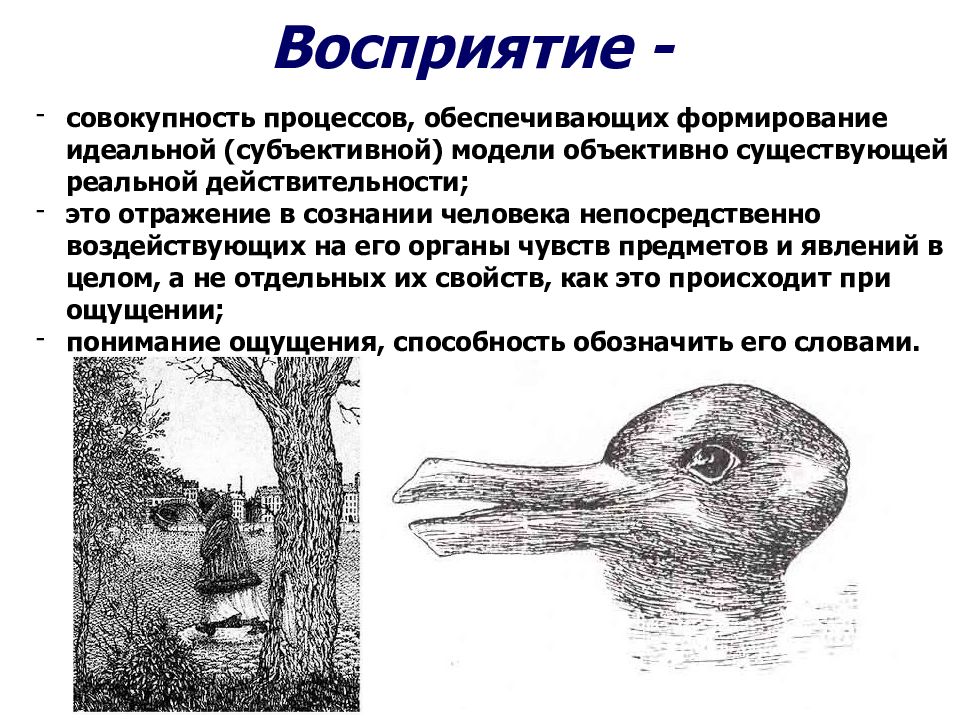

Слайд 79

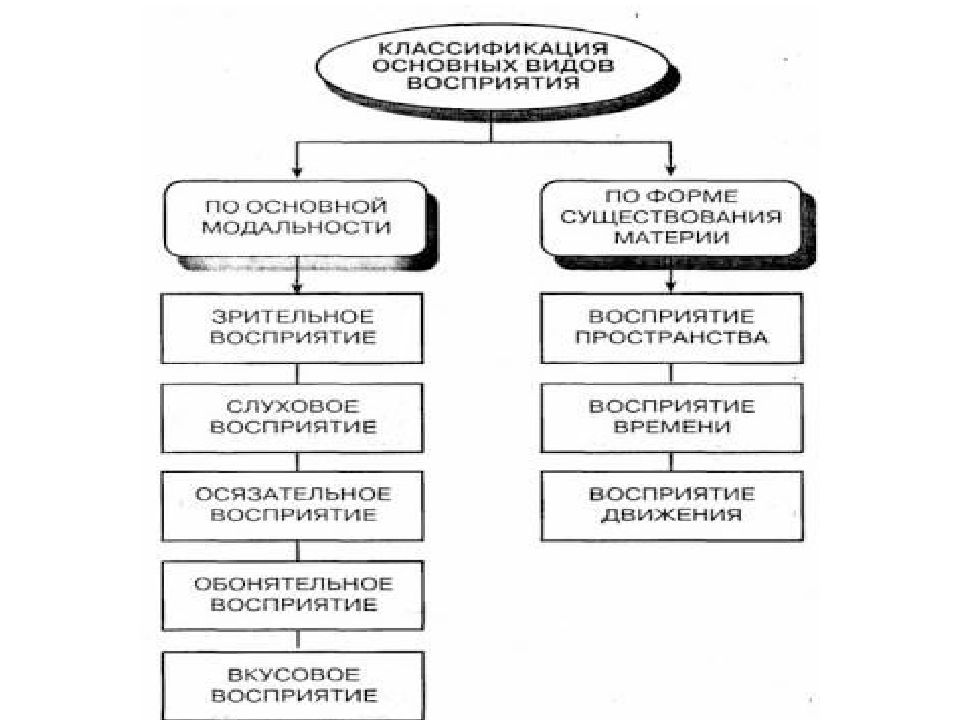

Восприятие - совокупность процессов, обеспечивающих формирование идеальной (субъективной) модели объективно существующей реальной действительности; это отражение в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении; понимание ощущения, способность обозначить его словами.

Слайд 80

Этапы, обеспечивающие процесс восприятия: Количественная обработка раздражителя вспомогательными структурами анализатора ; Рецепция – трансформация специфической энергии раздражителя в неспецифический процесс – нервное возбуждение; Кодирование информации о параметрах раздражителя через параметры нервного возбуждения; Передача этой информации в вышележащие структуры анализатора с аналитико-синтетической обработкой данной информации; Возникновение ощущений – субъективных эквивалентов элементарных признаков предметов и явлений; Формирование образа – интеграция информации обо всех элементарных признаках в единый нейродинамический процесс; Опознавание образа, отнесение воспринимаемого образа к известному данному конкретному человеку, классу предметов, критерием чего является вербализация или адекватное на него реагирование или манипулирование с ним.

Слайд 81

Субъективность восприятия В зависимости от интерпретации изображения в ЦНС человек видит на этой картинке старуху или молодую девушку, различных животных – зайца или утку, чаши и лица. Треугольник Каниша

Слайд 82

ОЩУЩЕНИЕ: – БЕЛЫЕ ПЯТНА НА ГОЛУБОМ ФОНЕ ВОСПРИЯТИЕ (ЗАВИСИТ ОТ ОПЫТА): - КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА - БЕЛЫЕ ОВЦЫ НА СИНЕЙ ЛУЖАЙКЕ. И Т.Д, в этом проявляется субъективность восприятия СИГНАЛ ОЩУЩЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕ

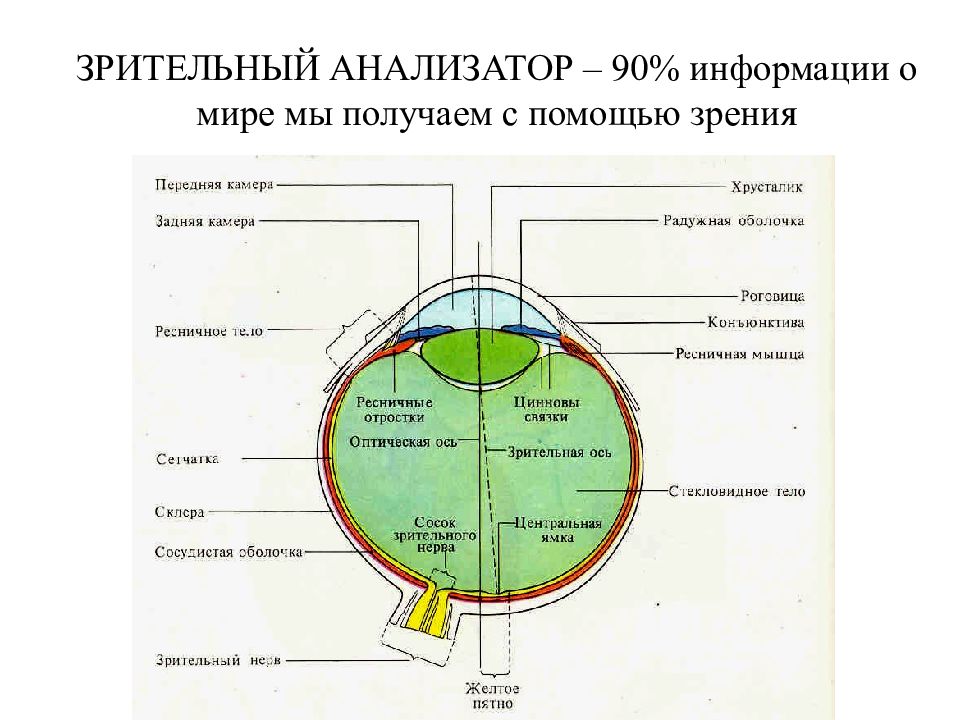

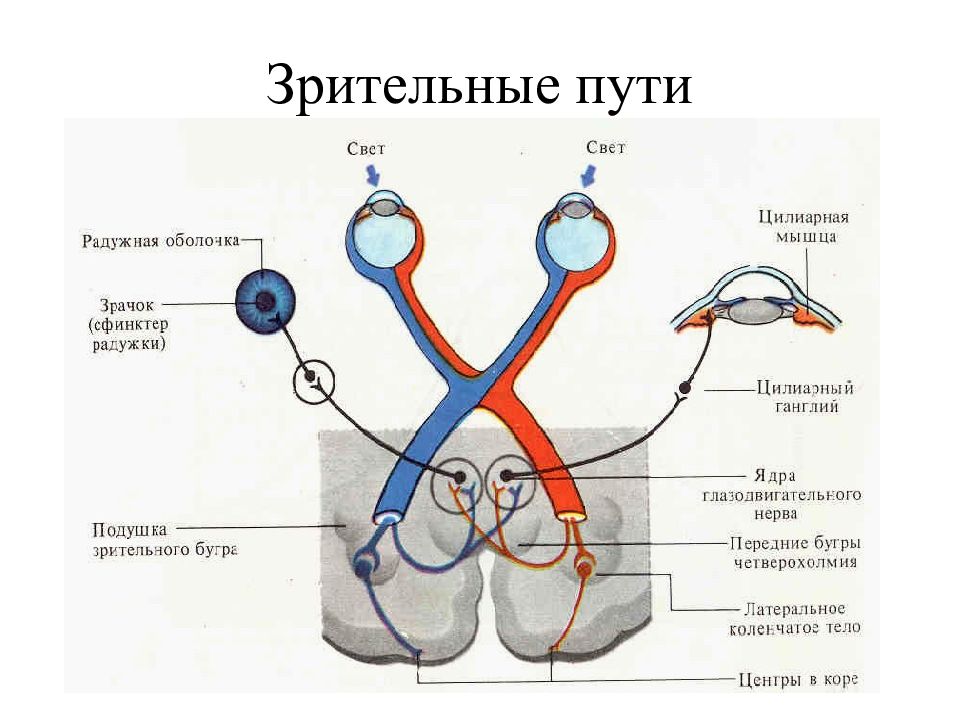

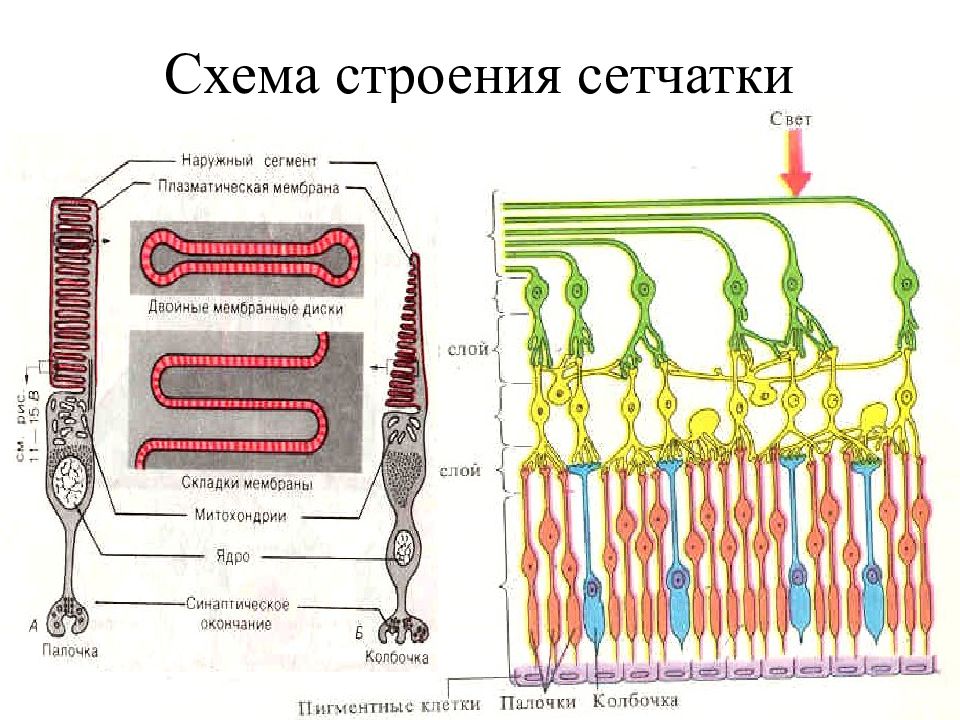

Слайд 85: ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР – 90% информации о мире мы получаем с помощью зрения

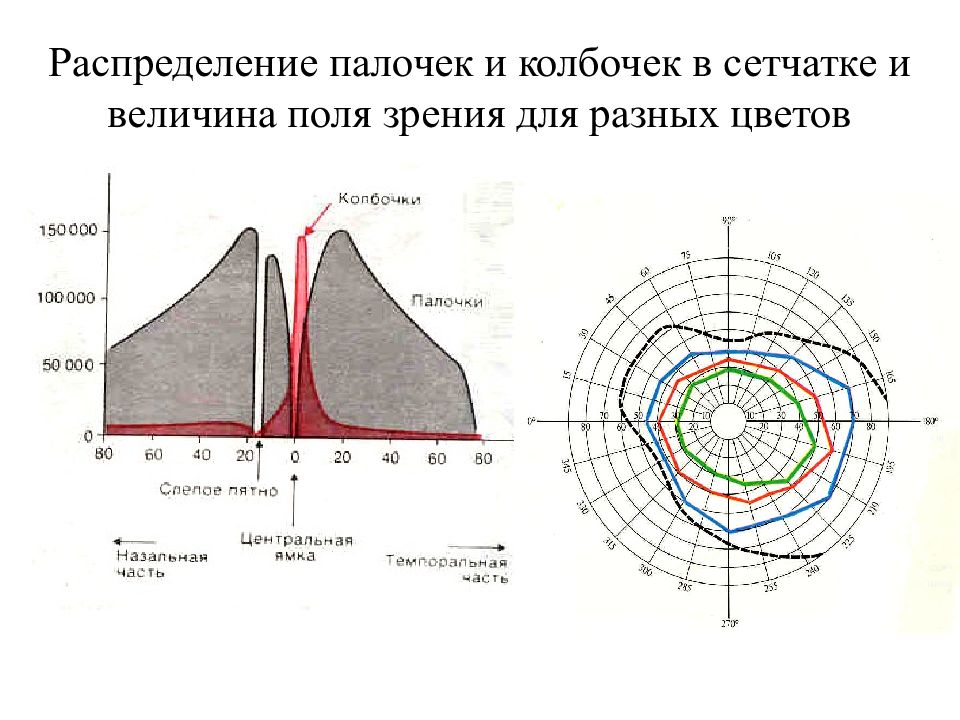

Слайд 88: Распределение палочек и колбочек в сетчатке и величина поля зрения для разных цветов

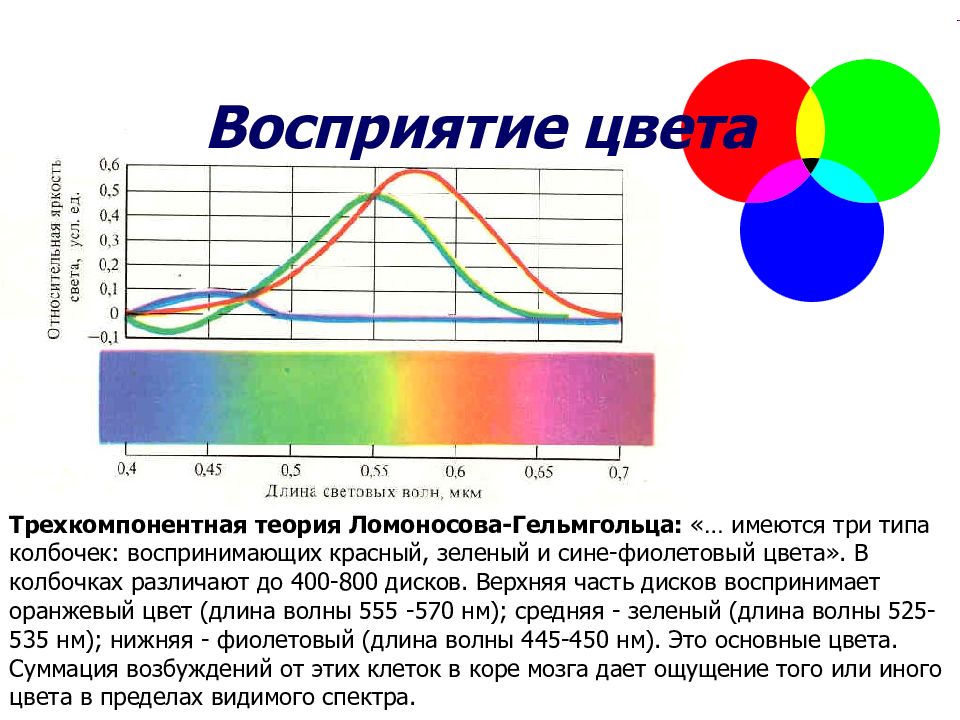

Слайд 90: Восприятие цвета

Трехкомпонентная теория Ломоносова-Гельмгольца: «… имеются три типа колбочек: воспринимающих красный, зеленый и сине-фиолетовый цвета». В колбочках различают до 400-800 дисков. Верхняя часть дисков воспринимает оранжевый цвет (длина волны 555 -570 нм); средняя - зеленый (длина волны 525-535 нм); нижняя - фиолетовый (длина волны 445-450 нм). Это основные цвета. Суммация возбуждений от этих клеток в коре мозга дает ощущение того или иного цвета в пределах видимого спектра.

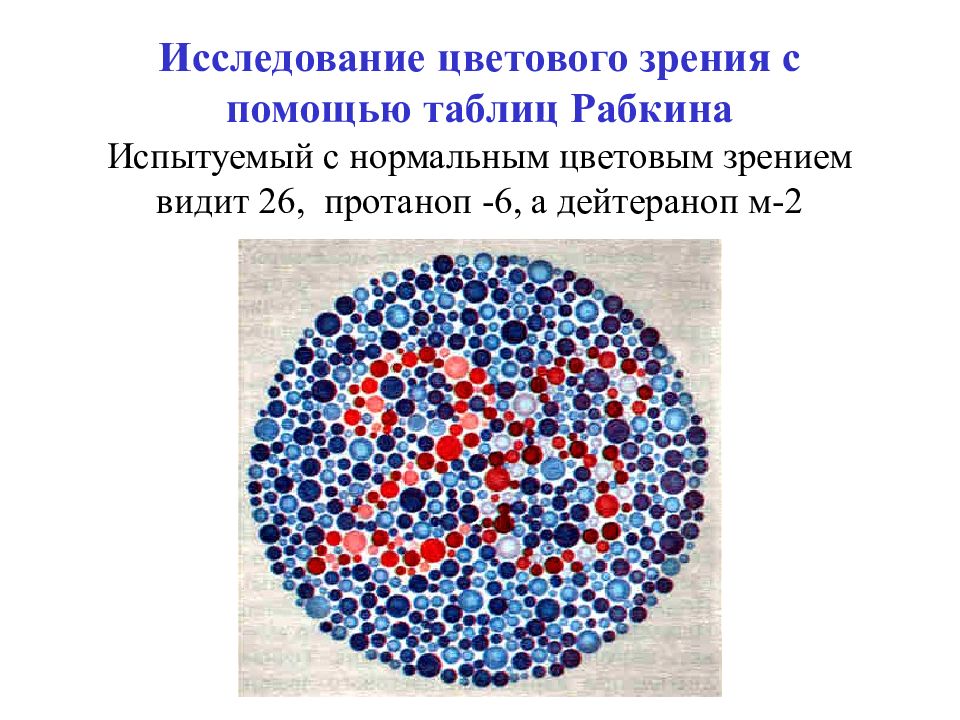

Слайд 91: Исследование цветового зрения с помощью таблиц Рабкина Испытуемый с нормальным цветовым зрением видит 26, протаноп -6, а дейтераноп м-2

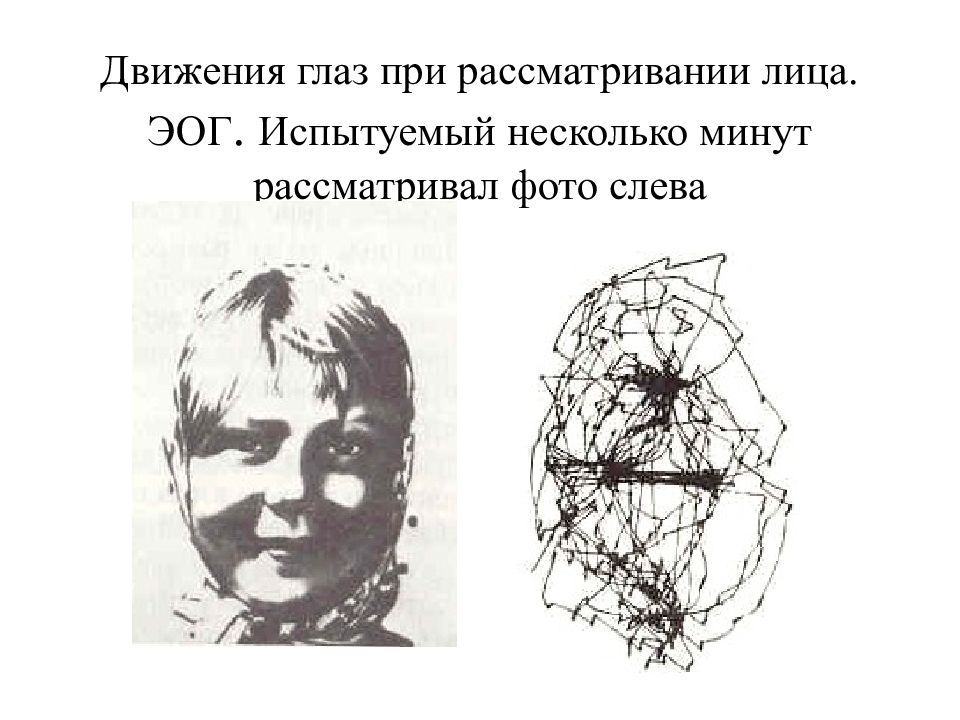

Слайд 92: Движения глаз при рассматривании лица. ЭОГ. Испытуемый несколько минут рассматривал фото слева

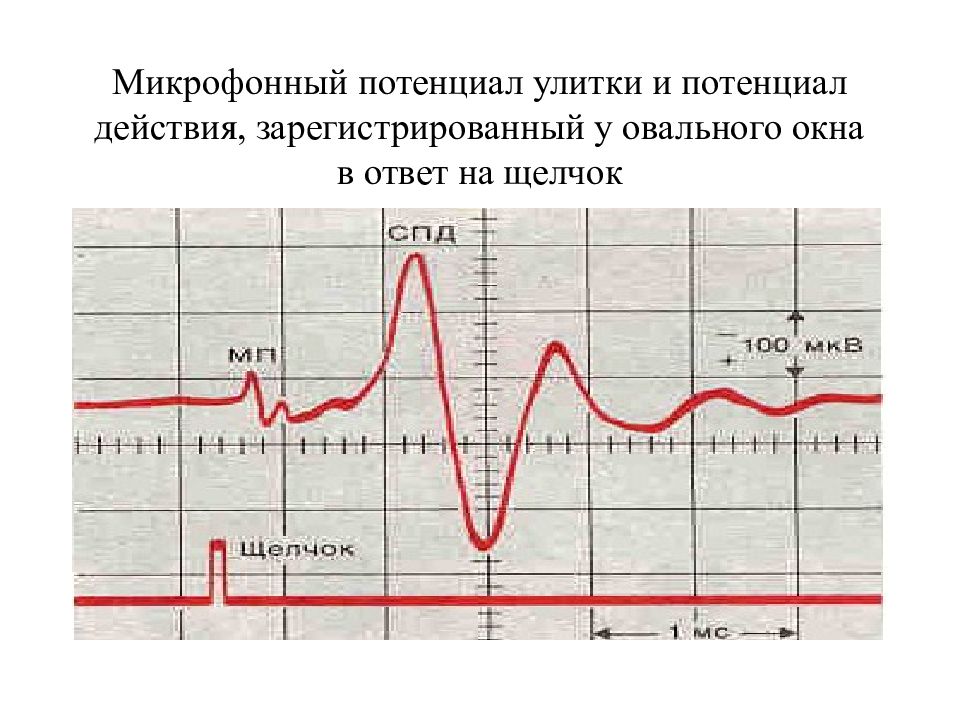

Слайд 96: Микрофонный потенциал улитки и потенциал действия, зарегистрированный у овального окна в ответ на щелчок

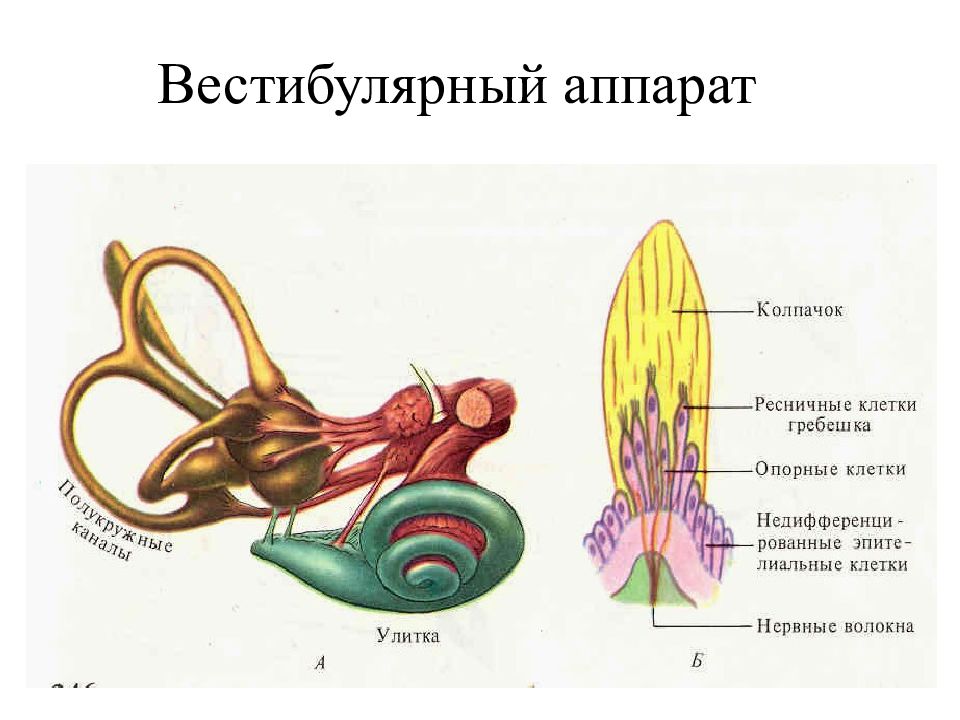

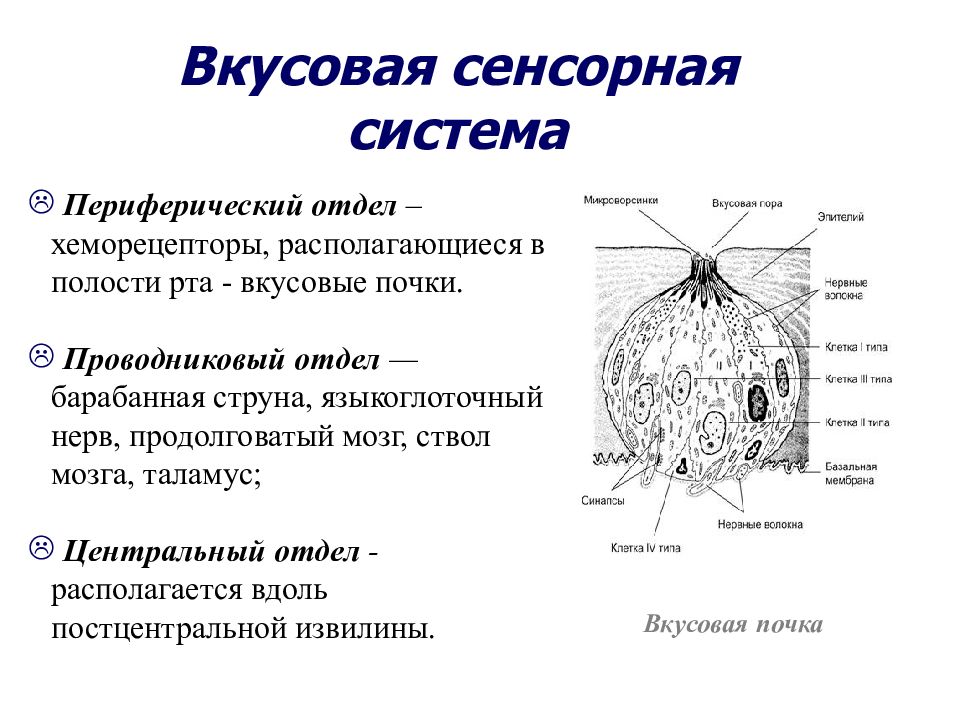

Слайд 101: Вкусовая почка

Вкусовая сенсорная система Периферический отдел – хеморецепторы, располагающиеся в полости рта - вкусовые почки. Проводниковый отдел — барабанная струна, языкоглоточный нерв, продолговатый мозг, ствол мозга, таламус; Центральный отдел - располагается вдоль постцентральной извилины.

Слайд 102: Вкусовые области языка

Вкус сладкого регистрируется преимущественно на кончике языка, солёного — ближе к кончику языка, кислого — на боковых сторонах языка, горького — в задней части языка и в мягком нёбе.

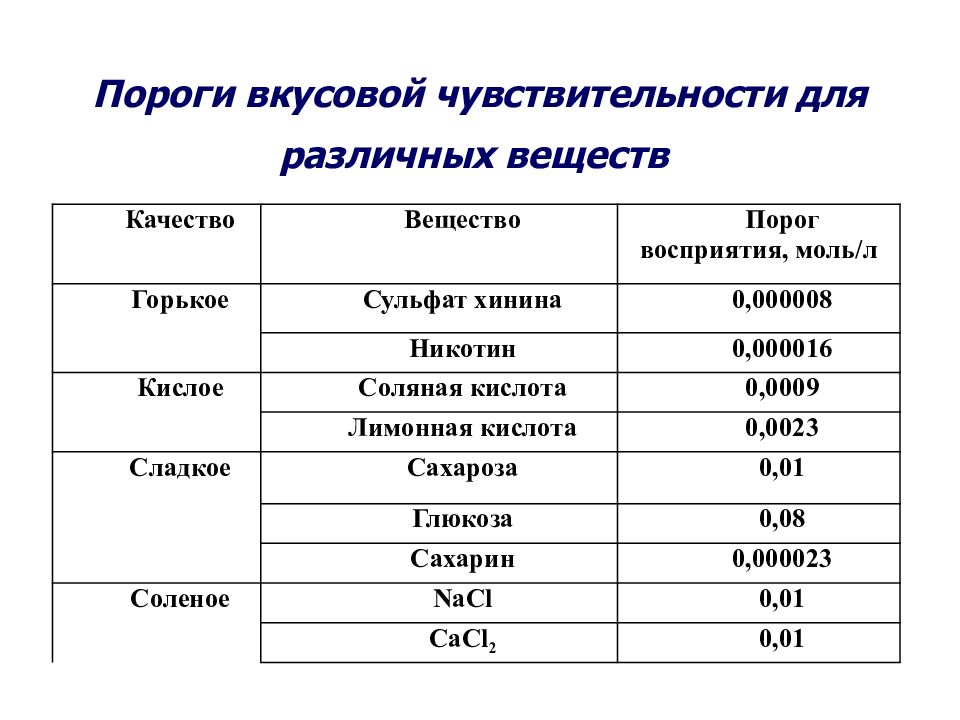

Слайд 103: Пороги вкусовой чувствительности для различных веществ

Качество Вещество Порог восприятия, моль/л Горькое Сульфат хинина 0,000008 Никотин 0,000016 Кислое Соляная кислота 0,0009 Лимонная кислота 0,0023 Сладкое Сахароза 0,01 Глюкоза 0,08 Сахарин 0,000023 Соленое NaCl 0,01 CaCl 2 0,01

Слайд 104

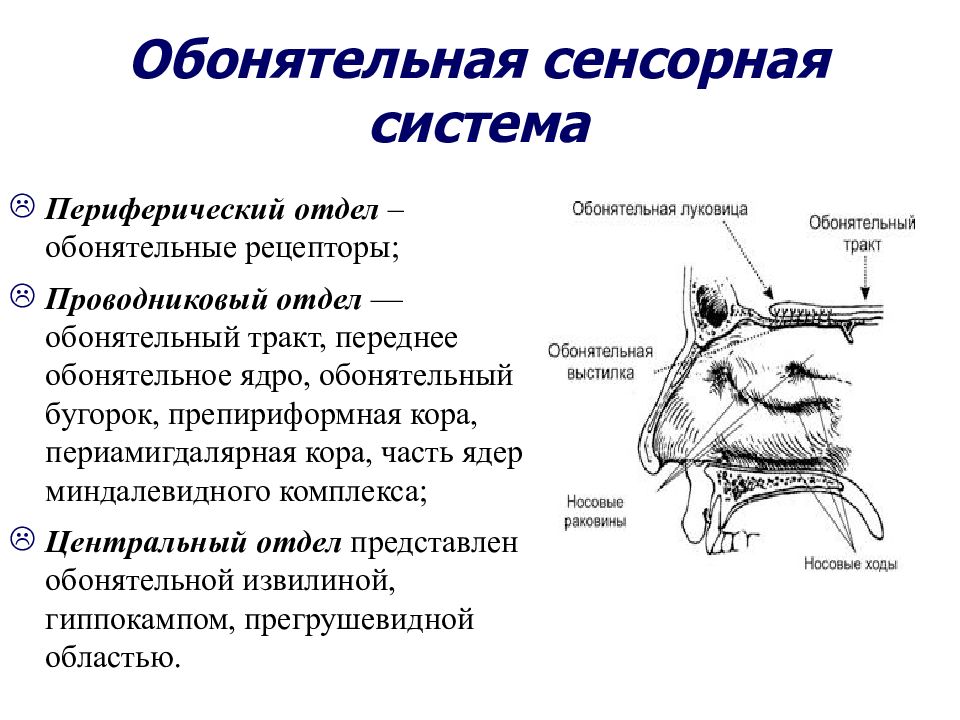

Обонятельная сенсорная система Периферический отдел – обонятельные рецепторы; Проводниковый отдел —обонятельный тракт, переднее обонятельное ядро, обонятельный бугорок, препириформная кора, периамигдалярная кора, часть ядер миндалевидного комплекса; Центральный отдел представлен обонятельной извилиной, гиппокампом, прегрушевидной областью.

Слайд 105: Периферический отдел обонятельного анализатора

Контактные Теории физического взаимодействия Теории химического взаимодействия (Стереохимическая теория «ключа и замка», Р. Монкрифф, Дж. Эймур 1949 г.)

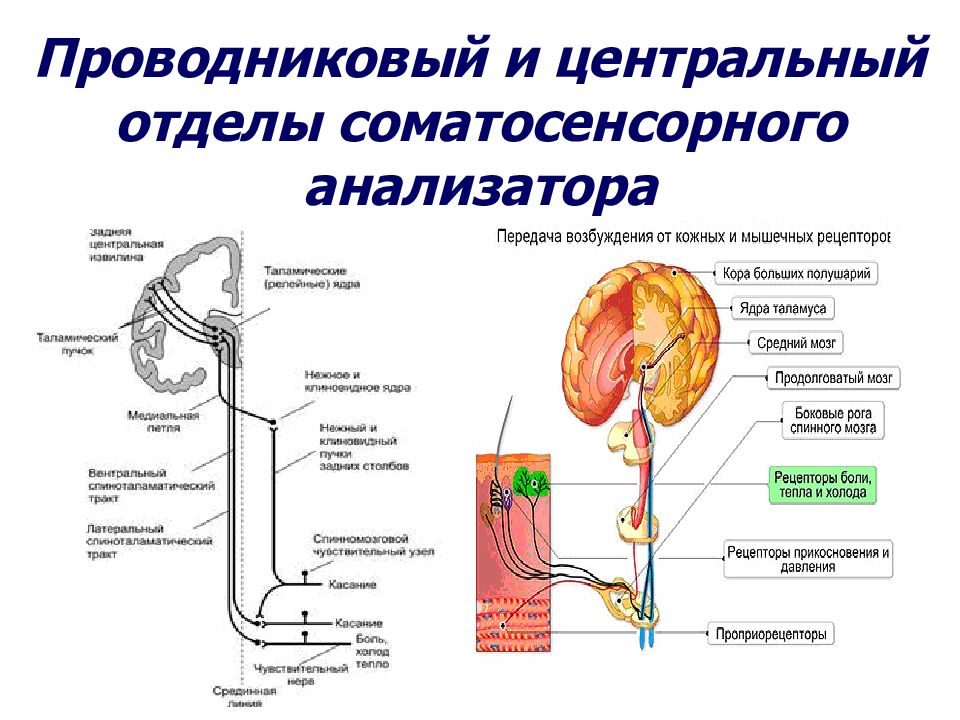

Слайд 106: Соматосенсорный анализатор

Виды соматосенсорной чувствительности: 1) Тактильная (чувство прикосновения и давления); 2) Температурная (тепловая и холодовая); 3) Болевая.

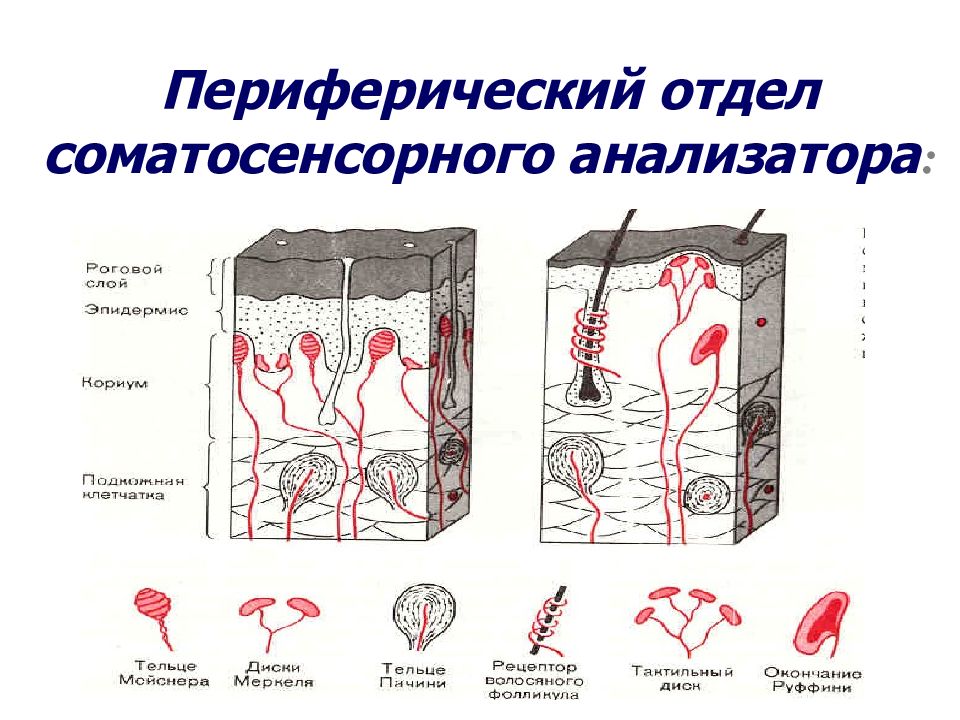

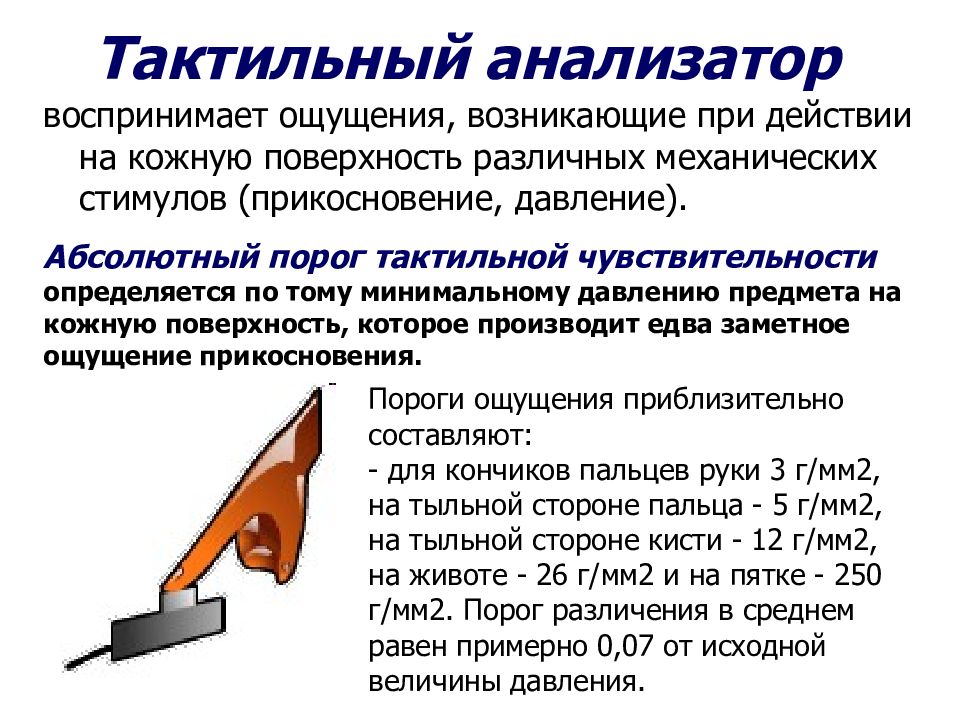

Слайд 108: Тактильный анализатор

воспринимает ощущения, возникающие при действии на кожную поверхность различных механических стимулов (прикосновение, давление). Абсолютный порог тактильной чувствительности определяется по тому минимальному давлению предмета на кожную поверхность, которое производит едва заметное ощущение прикосновения. Пороги ощущения приблизительно составляют: - для кончиков пальцев руки 3 г/мм2, на тыльной стороне пальца - 5 г/мм2, на тыльной стороне кисти - 12 г/мм2, на животе - 26 г/мм2 и на пятке - 250 г/мм2. Порог различения в среднем равен примерно 0,07 от исходной величины давления.

Слайд 109: Температурная чувствительность

Терморецепторы (колбы Краузе, тельца Руффини); Латеральный спиноталамический тракт; Постцентральная извилина коры ГМ.

Слайд 110: Болевая чувствительность

Порог болевой чувствительности кожи живота 20 г/мм2, кончиков пальцев - 300 г/мм2, латентный период ощущения боли - около 370 мс.