Первый слайд презентации: Функциональные методы исследования в ортодонтии

Жойдик К.Е. 572 группа стоматологического факультета

Наличие зубов и число их артикулирующих пар; Поражение зубов кариесом и его осложнениями; Состояние пародонта и жевательных мышц; Общее состояние организма; Нервнорефлекторные связи; Слюноотделение и качественных состав слюны; Размеры и консистенция пищевого комка.

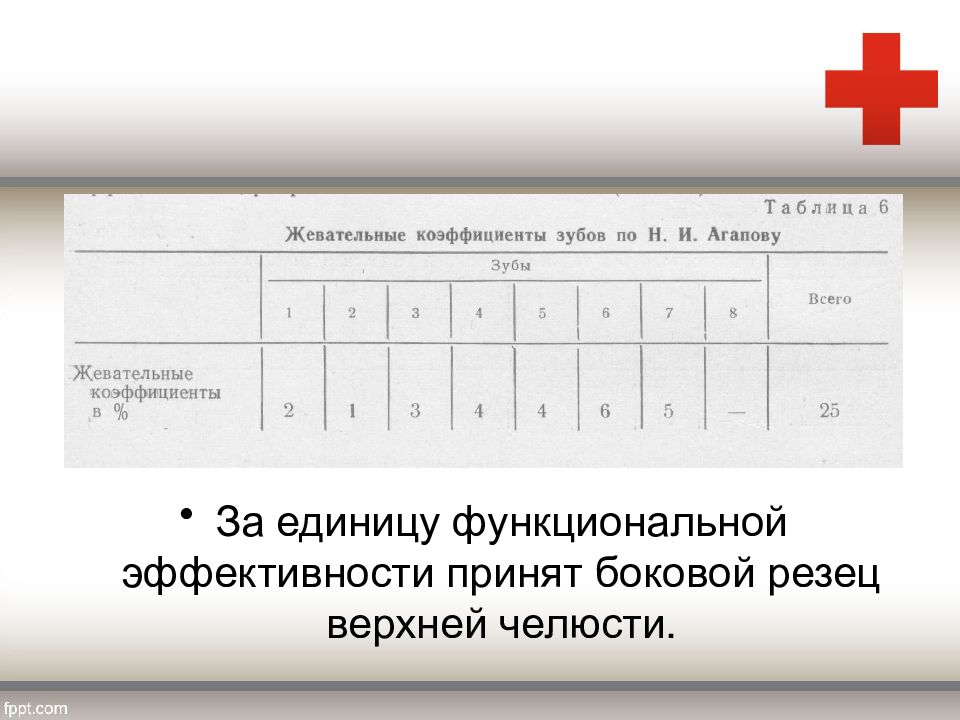

Оценивают состояние каждого зуба; Заносят полученные данные в специальную таблицу, где доля участия каждого зуба в функции жевания выражена соответствующим коэффициентом; В сумме функциональная ценность зубных рядов составляет 100 единиц. Не учитываются зубы мудрости и функциональные состояния оставшихся зубов.

Слайд 5

За единицу функциональной эффективности принят боковой резец верхней челюсти.

Слайд 6

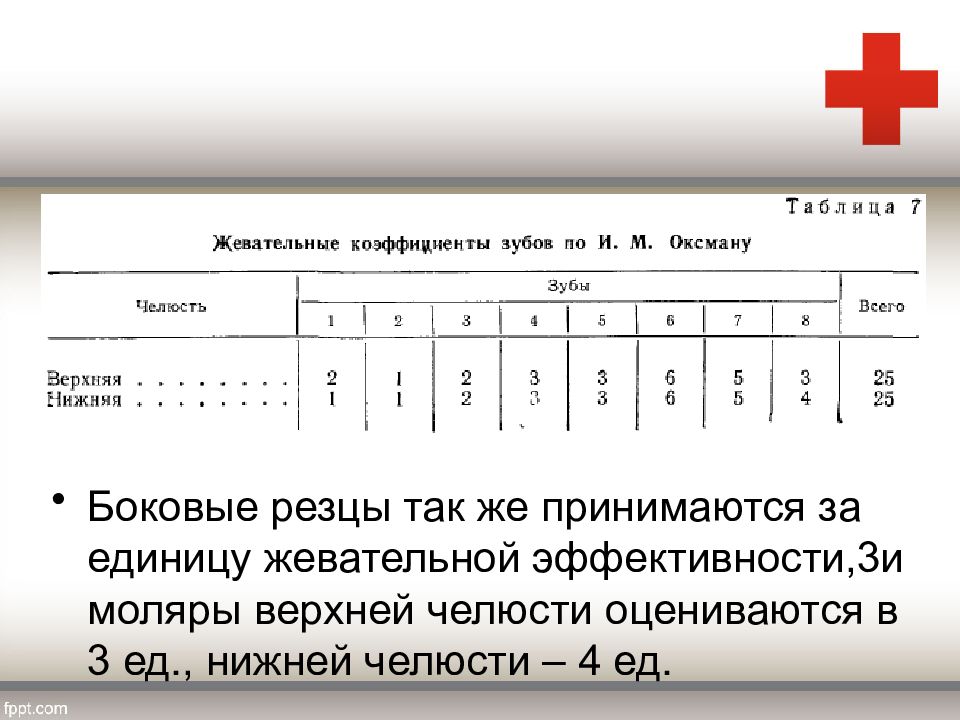

И.М Оксман предложил таблицу, в которой коэффициенты основаны на учете анатомо-физиологических данных: площади окклюзионных поверхностей зубов, количества бугров, числа корней и их размеров, степени атрофии альвеолы и выносливости зубов к вертикальному давлению, состояния пародонта и резервных сил нефункционирующих зубов.

Слайд 7

Боковые резцы так же принимаются за единицу жевательной эффективности,3и моляры верхней челюсти оцениваются в 3 ед., нижней челюсти – 4 ед.

Слайд 8: Жевательная проба Гельмана

Предложил определять эффективность жевания за период времени 50 сек. Если масса пережеванного миндаля (5г) просеивается, это означает, что жевательная эффективность равна 100%; при наличие остатка в сите его взвешивают и с помощью пропорции определяют процент нарушения эффективности жевания, т.е. отношение остатка ко всей массе жевательной пробы.

Слайд 9

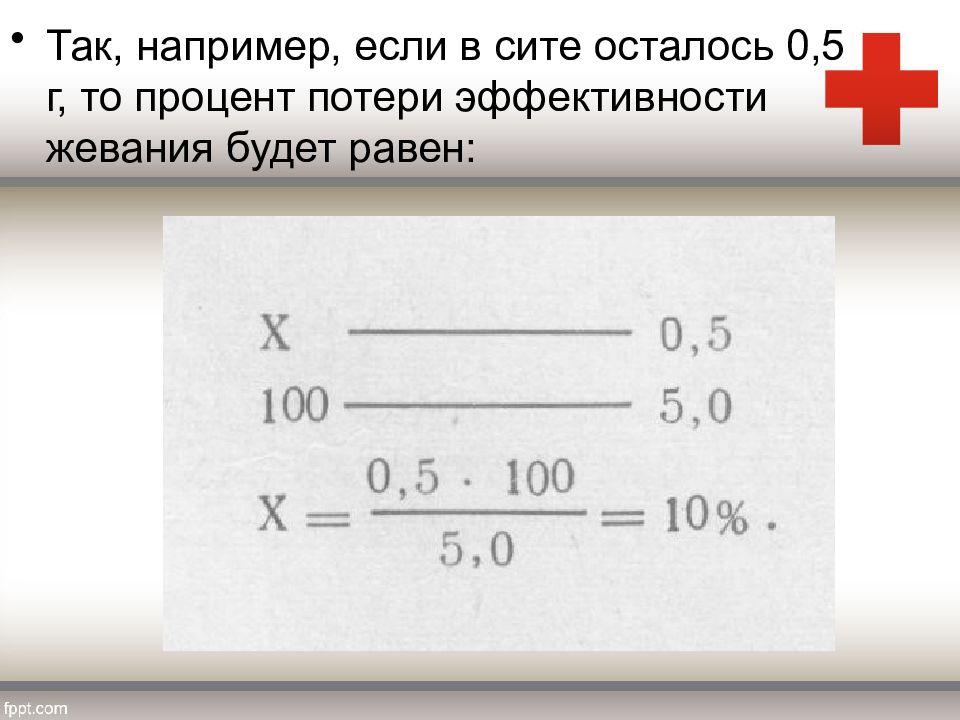

Так, например, если в сите осталось 0,5 г, то процент потери эффективности жевания будет равен:

Для проведения жевательной пробы использует зерно лесного ореха весом 800 мг, либо сухарь 500 мг. Период жевания определяется по появлению рефлекса глотания и равен в среднем 14 с и 8 с соответственно. Процент вычисляется как в пробе по С. Е. Гельману, т. е. вес ядра ореха относится к остатку в сите, как 100: х.

Слайд 11: Жевательная проба по Ряховскому

Анализ недостатков жевательных проб послужил основанием для Ряховского, Соловьева М.М., Виноградова С.И. и др. разработать новую методику определения жевательной эффективности с учетом: а) продолжительности жевания (например, заданное число жевательных движений-20); б) величины жевательных усилий (чем больше жевательные усилия, отражением которых служит интеграл суммарной БЭА основных жевательных мышц на стороне жевания, тем выше жевательный эффект при постоянном числе жевательных движений);

Слайд 12

в) обьема тестовой порции, увеличение которой приводит к увеличению жевательных усилий, необходимых для дробления материала, что связано с более полным использованием окклюзионных поверхностей зубных рядов и, соответственно, увеличением площади жевательного давления; г) энергозатраты мышц, участвующих в процессе жевания, поскольку относительное увеличение жевательного эффекта значительно превосходит увеличение затраченных усилий, то есть приводит к общему увеличению жевательной эффективности. В качестве тестовой порции предлагались 2 цилиндра из 20% желатины диаметром 1б мм и высотой 10.5 мм.

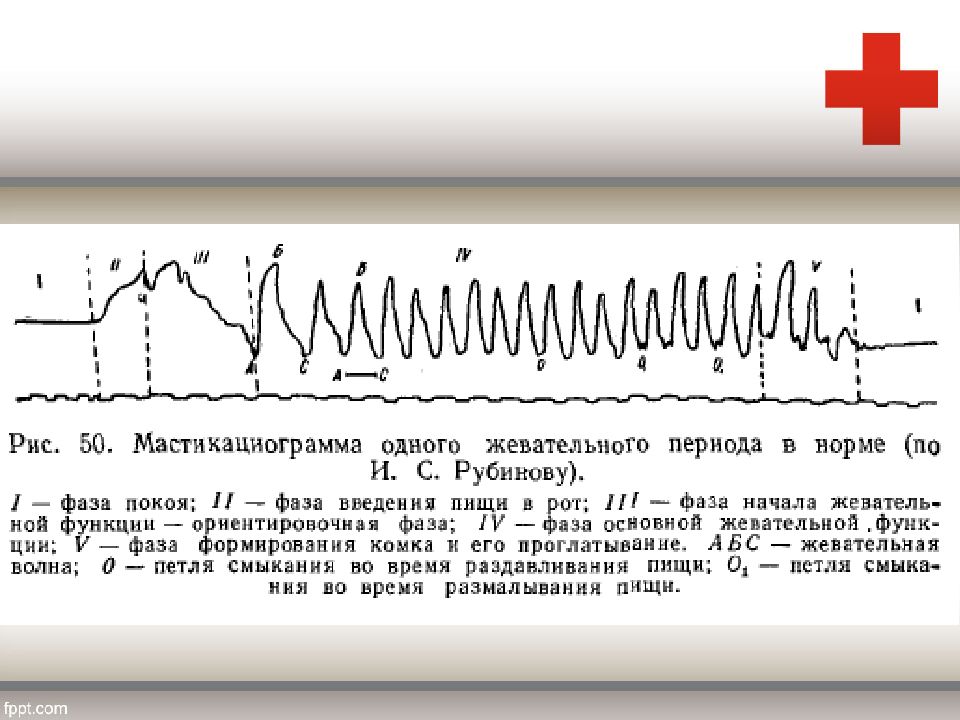

Слайд 13: Мастикациография

Графический метод регистрации рефлекторных движений нижней челюсти.

Слайд 15

Методы изучения состояния мышц челюстно-лицевой области Электромиография Миотонометрия

Слайд 16: Электромиография

Изменение функциональной активности мышц Аномалии прикуса Вредные привычки Ротовое дыхание Неправильное глотание Нарушения речи Неправильная осанка

Слайд 17

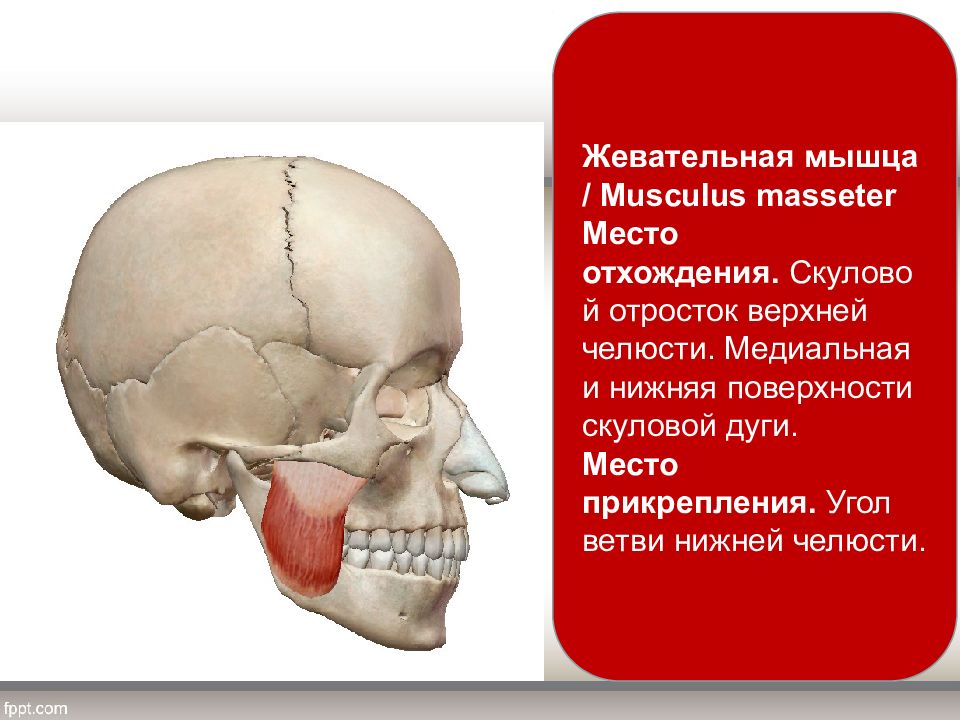

Жевательная мышца / Musculus masseter Место отхождения. Скуловой отросток верхней челюсти. Медиальная и нижняя поверхности скуловой дуги. Место прикрепления. Угол ветви нижней челюсти.

Слайд 18

Височная мышца / Musculus temporalis Место отхождения. Височная ямка, включая теменную, височную и лобную кости. Височная фасция. Место прикрепления. Венечный отросток нижней челюсти. Передняя граница ветви нижней челюсти.

Слайд 19

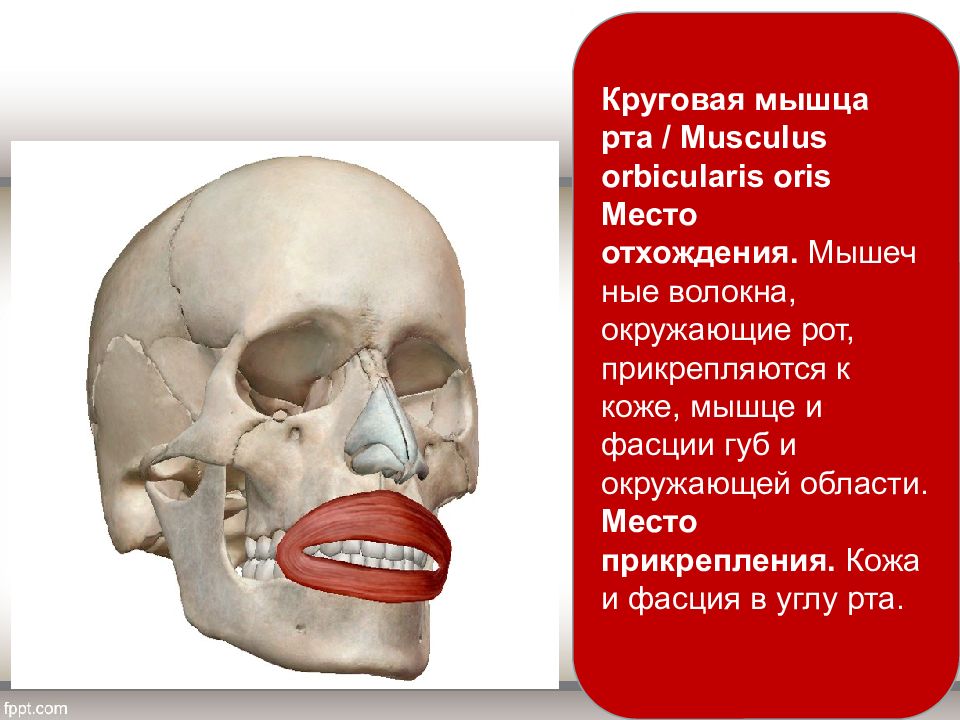

Круговая мышца рта / Musculus orbicularis oris Место отхождения. Мышечные волокна, окружающие рот, прикрепляются к коже, мышце и фасции губ и окружающей области. Место прикрепления. Кожа и фасция в углу рта.

Слайд 20

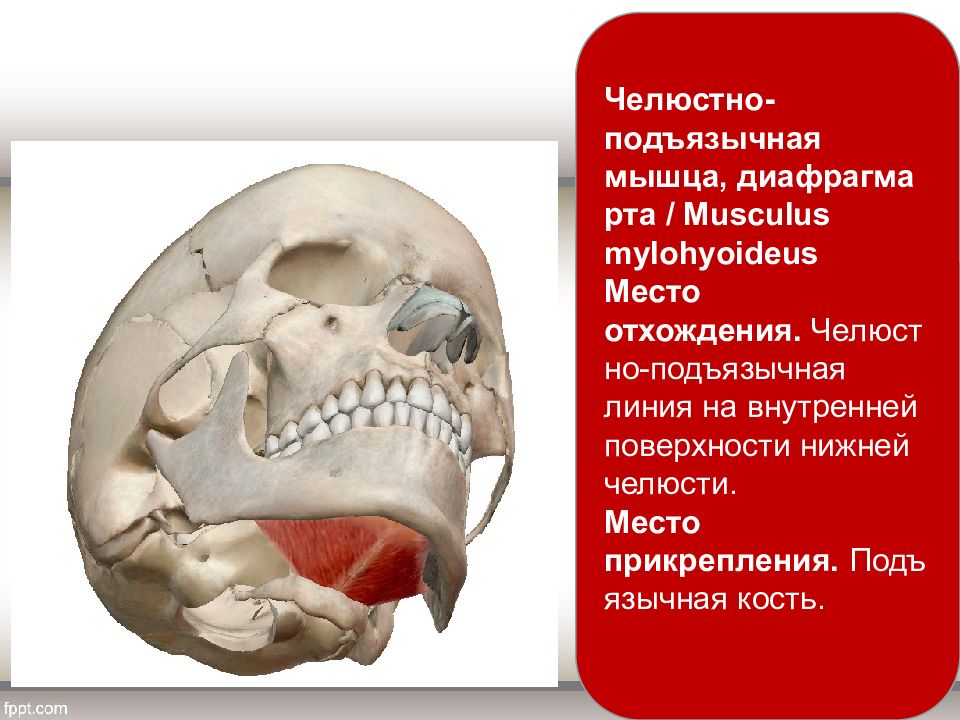

Челюстно-подъязычная мышца, диафрагма рта / Musculus mylohyoideus Место отхождения. Челюстно-подъязычная линия на внутренней поверхности нижней челюсти. Место прикрепления. Подъязычная кость.

Слайд 21

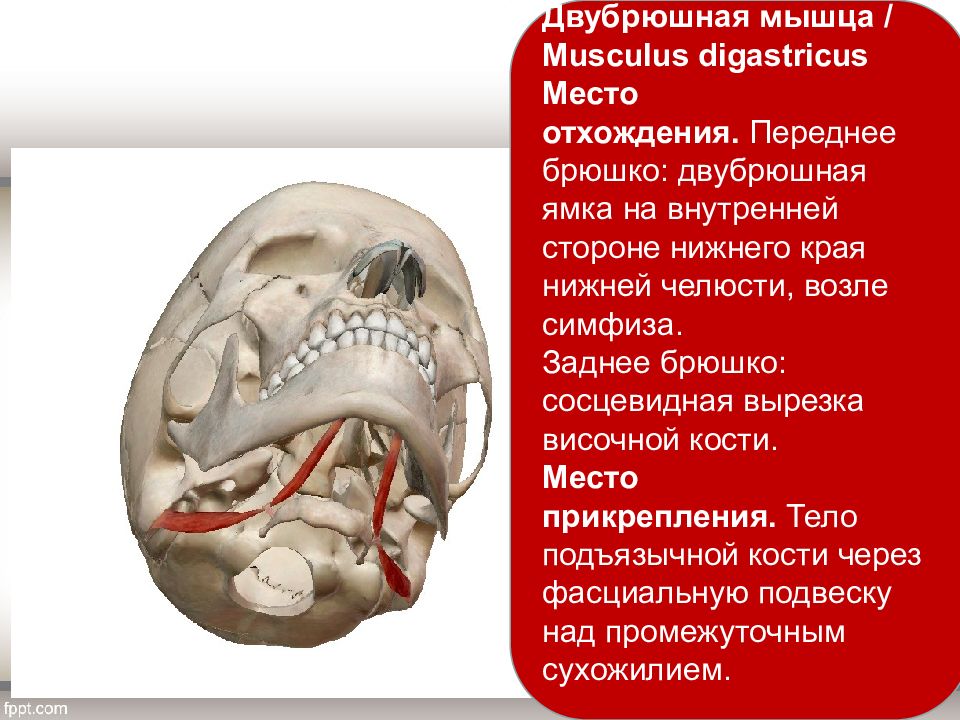

Двубрюшная мышца / Musculus digastricus Место отхождения. Переднее брюшко: двубрюшная ямка на внутренней стороне нижнего края нижней челюсти, возле симфиза. Заднее брюшко: сосцевидная вырезка височной кости. Место прикрепления. Тело подъязычной кости через фасциальную подвеску над промежуточным сухожилием.

Слайд 22

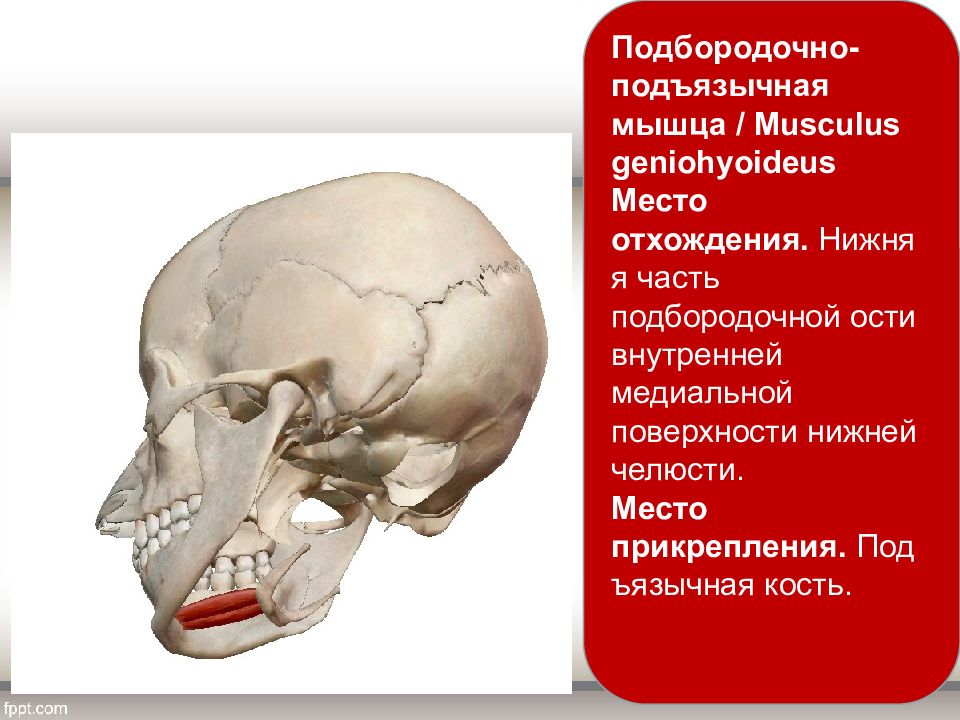

Подбородочно-подъязычная мышца / Musculus geniohyoideus Место отхождения. Нижняя часть подбородочной ости внутренней медиальной поверхности нижней челюсти. Место прикрепления. Подъязычная кость.

Слайд 23

Шилоподъязычная мышца / Musculus stylohyoideus Место отхождения. Задняя граница шиловидного отростка височной кости. Место прикрепления. Подъязычная кость (после разделения для включения промежуточного сухожилия двубрюшной мышцы).

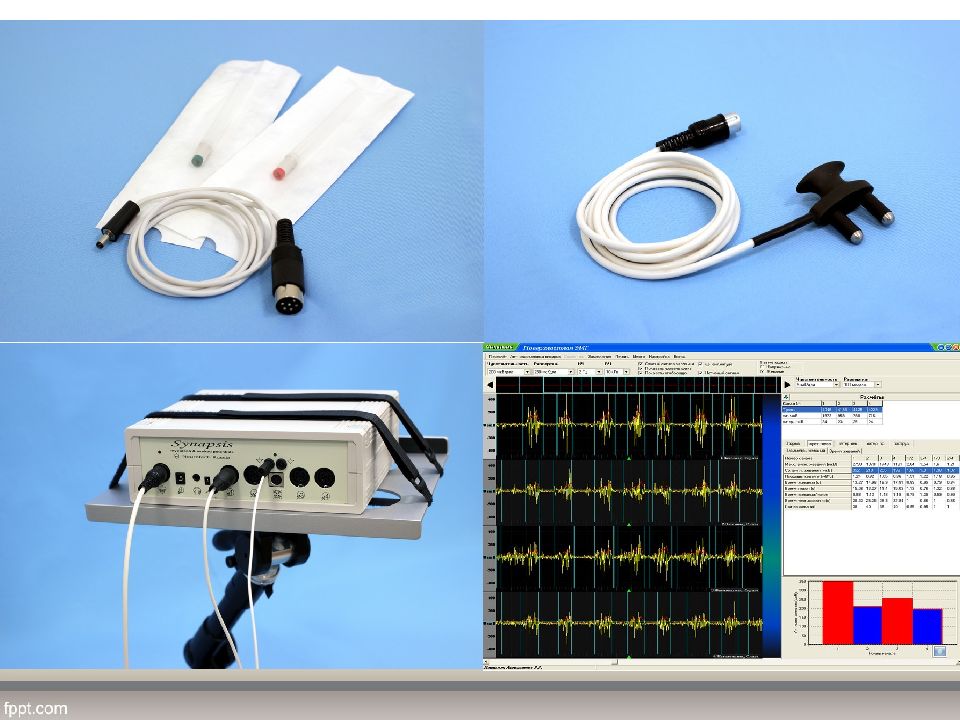

Слайд 24: Электромиограф «Синапсис»

Электромиографическая система в конфигурации для стоматологических исследований состоит из следующих принципиальных частей:

Слайд 29

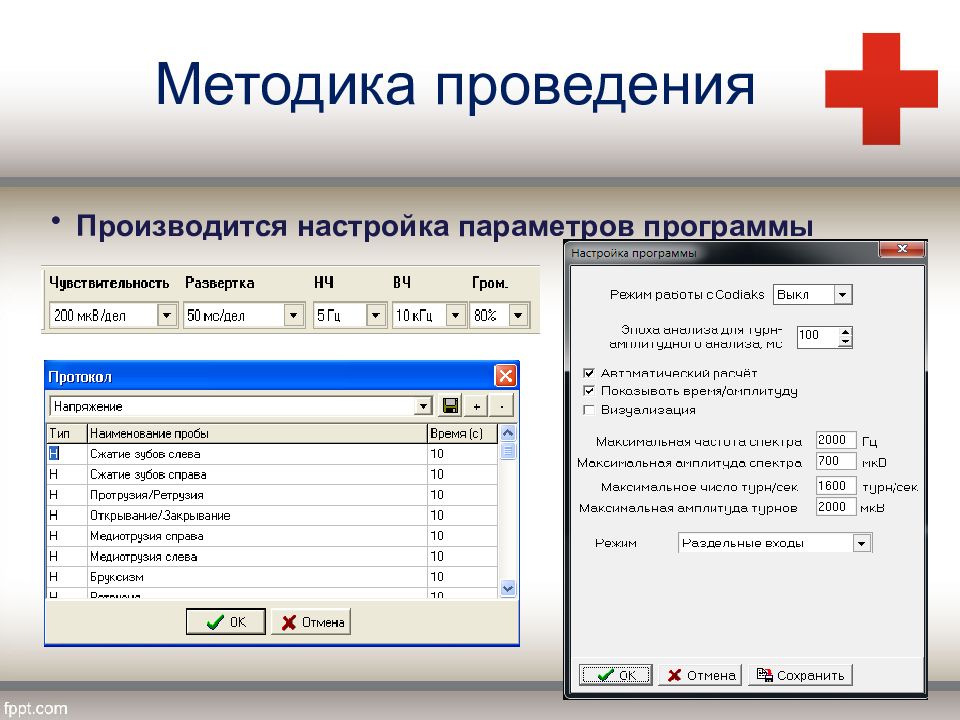

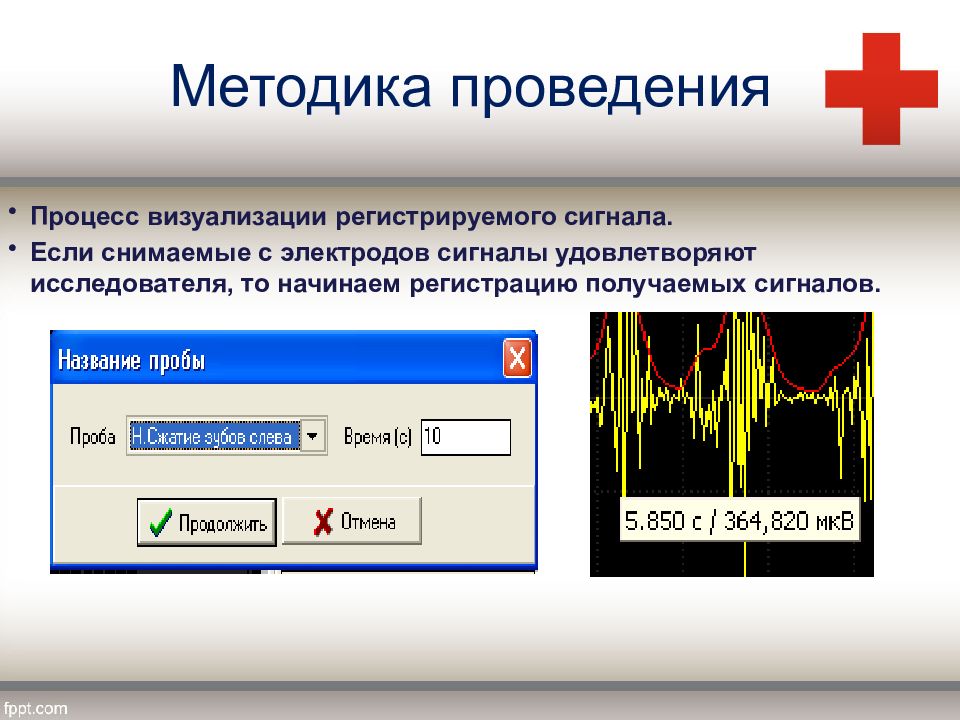

Методика проведения Процесс визуализации регистрируемого сигнала. Если снимаемые с электродов сигналы удовлетворяют исследователя, то начинаем регистрацию получаемых сигналов.

Слайд 31

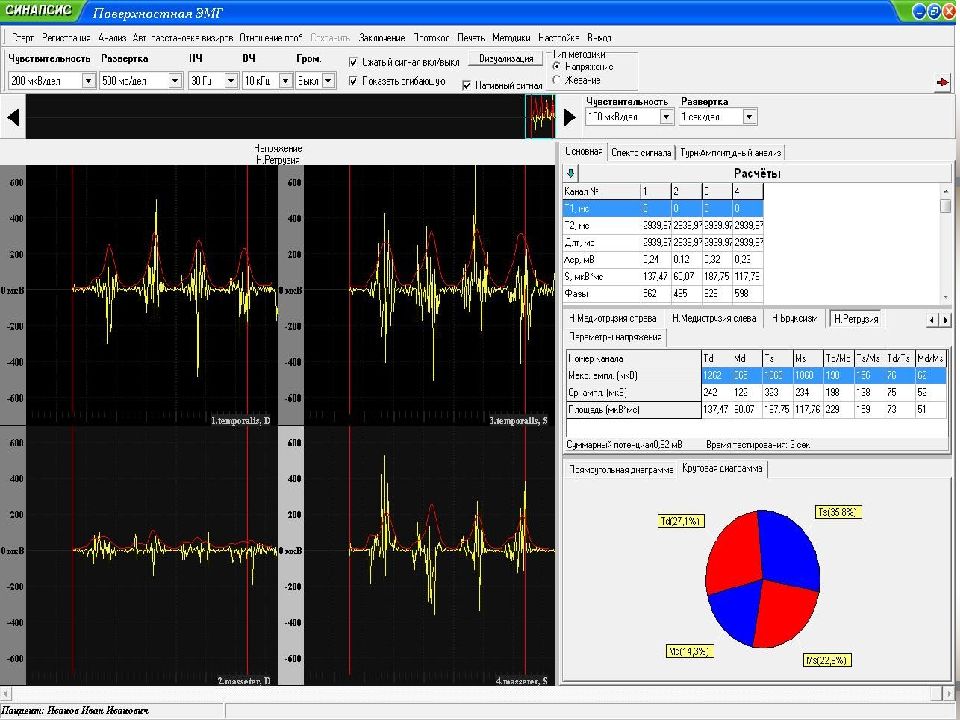

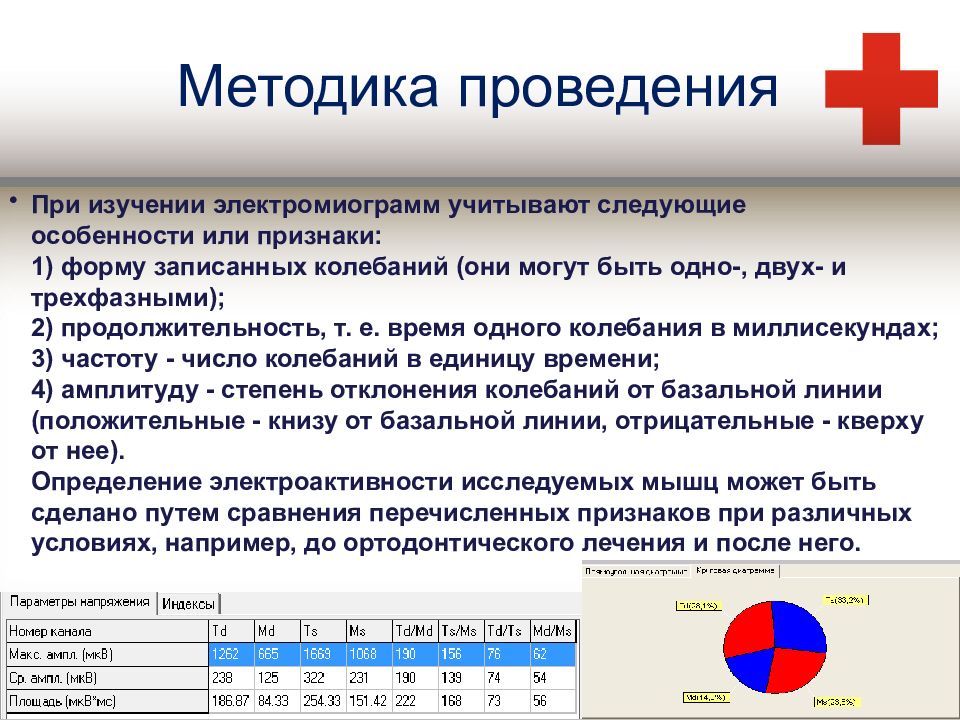

Методика проведения При изучении электромиограмм учитывают следующие особенности или признаки: 1) форму записанных колебаний (они могут быть одно-, двух- и трехфазными); 2) продолжительность, т. е. время одного колебания в миллисекундах; 3) частоту - число колебаний в единицу времени; 4) амплитуду - степень отклонения колебаний от базальной линии (положительные - книзу от базальной линии, отрицательные - кверху от нее). Определение электроактивности исследуемых мышц может быть сделано путем сравнения перечисленных признаков при различных условиях, например, до ортодонтического лечения и после него.

Слайд 32: Миотонометрия

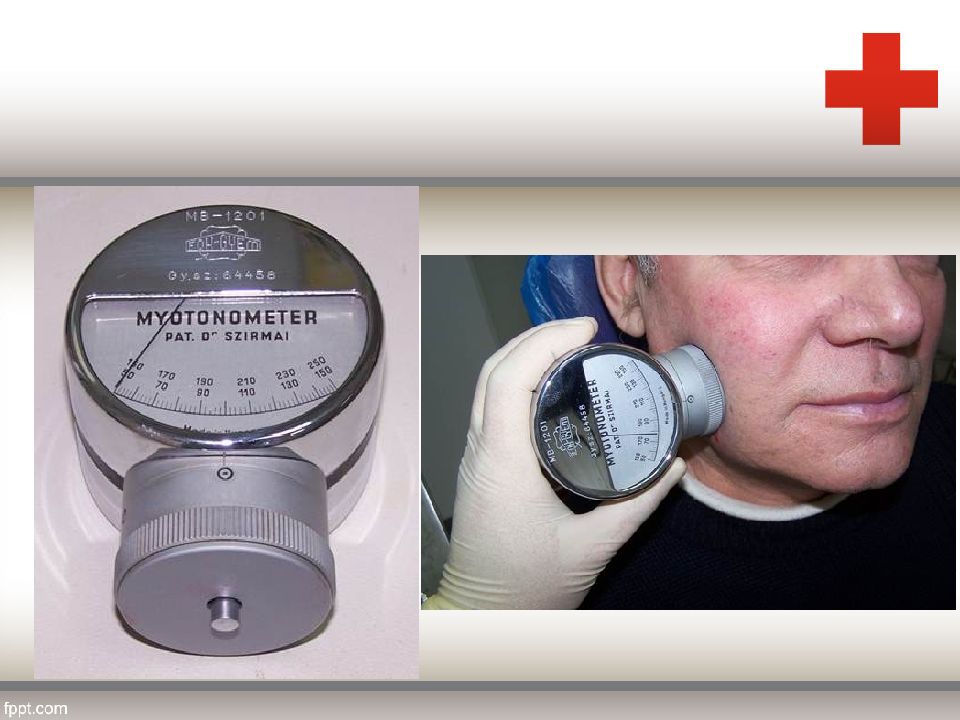

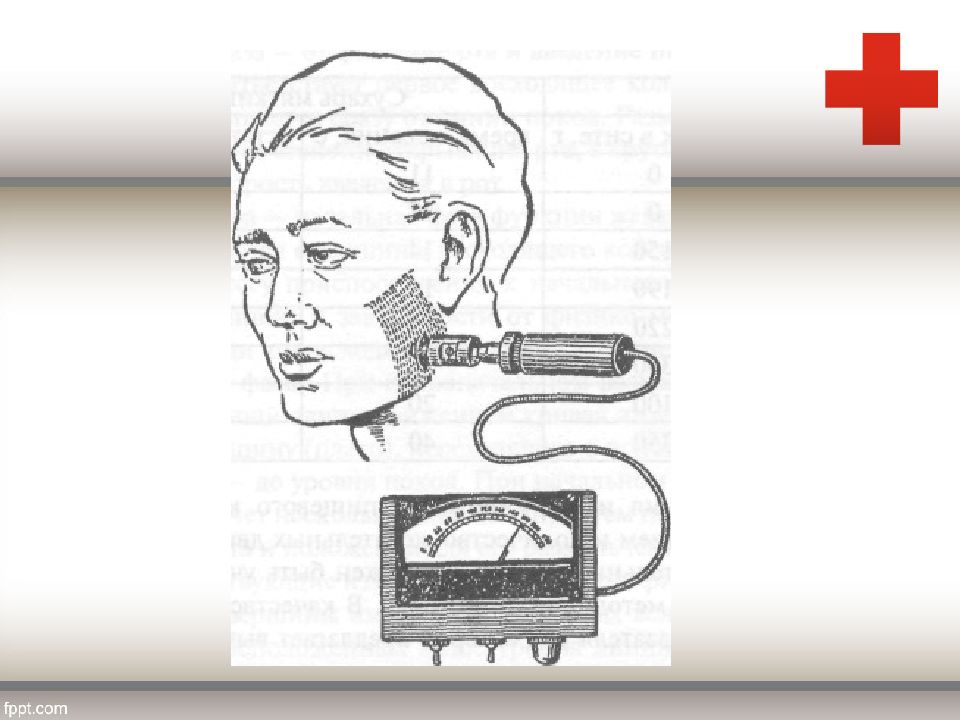

Миотонометрия позволяет определить тонус мышцы в покое и при сокращении по ее плотности. Данный вид исследования проводится с помощью миотонометра. Этот прибор показывает силу, которую необходимо приложить для погружения щупа в расслабленную и сокращенную мышцу. Эта сила выражается в условных единицах — миотонах.

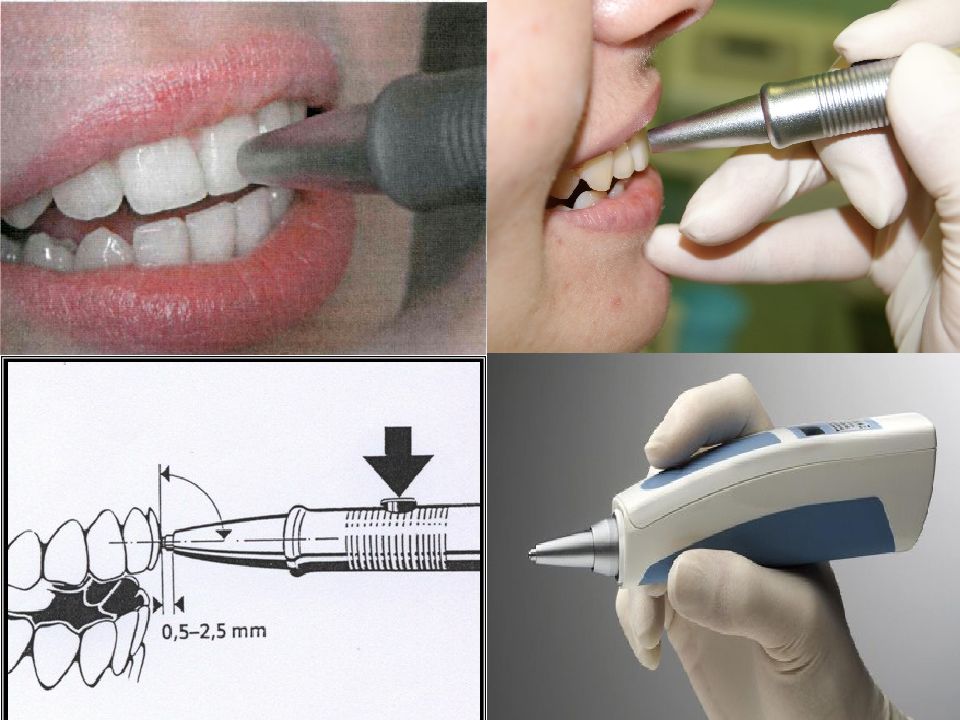

Слайд 33

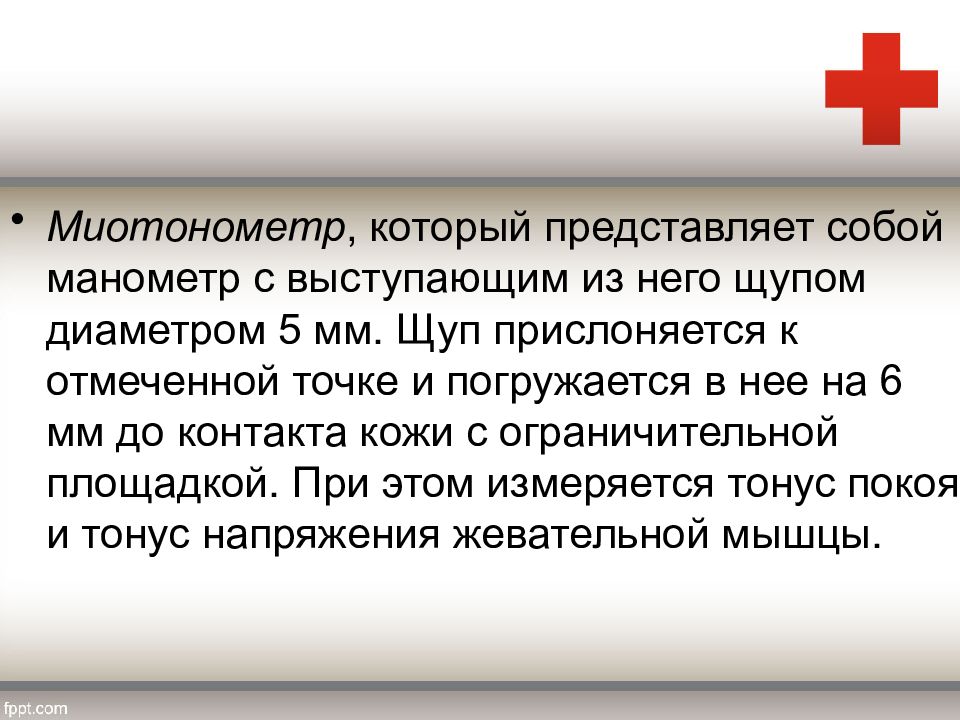

Миотонометр, который представляет собой манометр с выступающим из него щупом диаметром 5 мм. Щуп прислоняется к отмеченной точке и погружается в нее на 6 мм до контакта кожи с ограничительной площадкой. При этом измеряется тонус покоя и тонус напряжения жевательной мышцы.

Слайд 35

Проекция точки отмечается на коже фломастером. На околоушную область лица накладывается прозрачная пластинка. На ней отмечаются лицевые ориентиры и моторная точка. При необходимости последующих контрольных измерений с ее помощью в любое время можно определить локализацию моторной точки.

Слайд 38: Артрофонография

метод регистрации микрофоном звуков, возникающих при функции сустава, с последующей записью артрофонограммы.

Слайд 39

Нормальная работа ВНЧС характеризуется бесшумным перемещением суставной головки во время ротации и при поступательном движении. Определяются равномерные, мягкие, скользящие звуки.

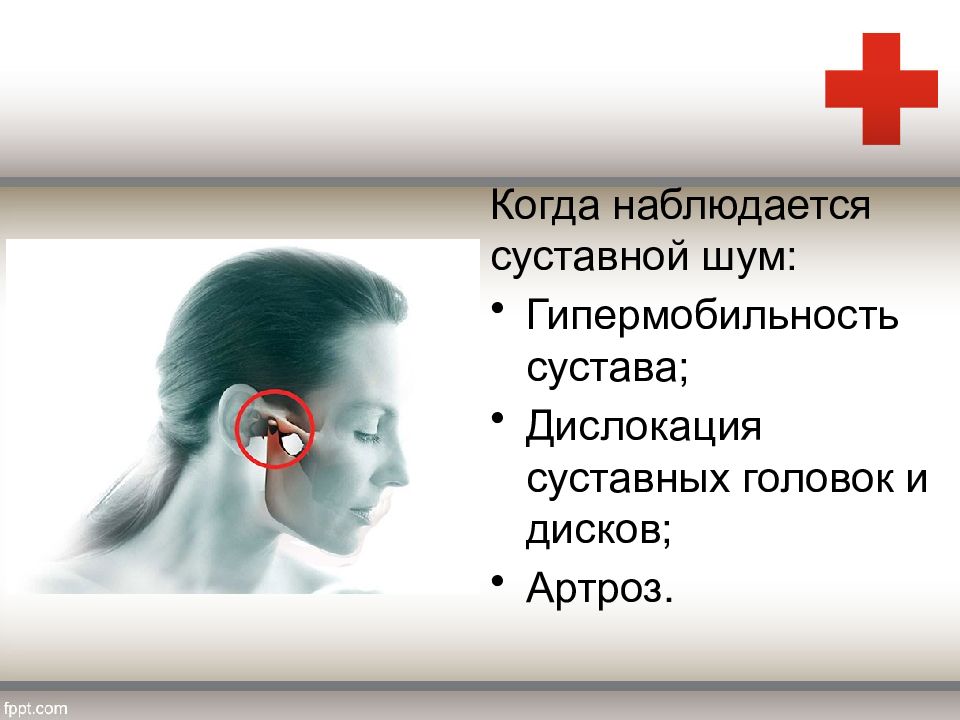

Слайд 40

Когда наблюдается суставной шум: Гипермобильность сустава; Дислокация суставных головок и дисков; Артроз.

Слайд 41

При нарушениях конфигурации суставных поверхностей и деструкции диска наблюдаются такие шумовые явления, как крепитация, шум трущихся поверхностей.

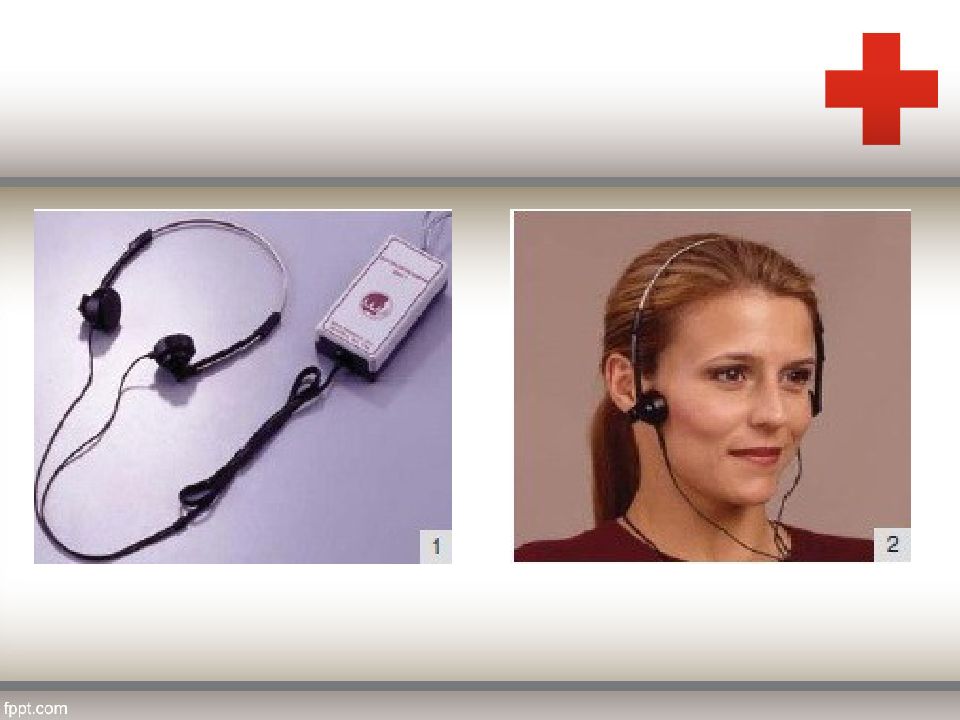

Слайд 43: Аксиография

внеротовая регистрация движений нижней челюсти, позволяет записывать траекторию перемещения трансверзальной шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава при движениях нижней челюсти. Обследование проводят с помощью аксиографа - прибора механического или электронного для проведения исследований и получения аксиограмм в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Слайд 44: Аксиографию используют:

• для определения функции височно-нижнечелюстного сустава; • для диагностики внутренних нарушений височно-нижнечелюстного сустава; • в качестве дополнительного метода диагностики, если предварительное лечение суставных нарушений оказалось неэффективным; • перед оперативными вмешательствами на челюстях, особенно в тех случаях, когда после него должно быть проведено ортодонтическое лечение.

Слайд 45: Метод аксиографии позволяет:

• документировать исходное состояние зубочелюстно-лицевой системы; • поставить диагноз до начала лечения; • проводить динамическое наблюдение в процессе и после лечения; • определить центральное соотношение челюстей.

Слайд 46

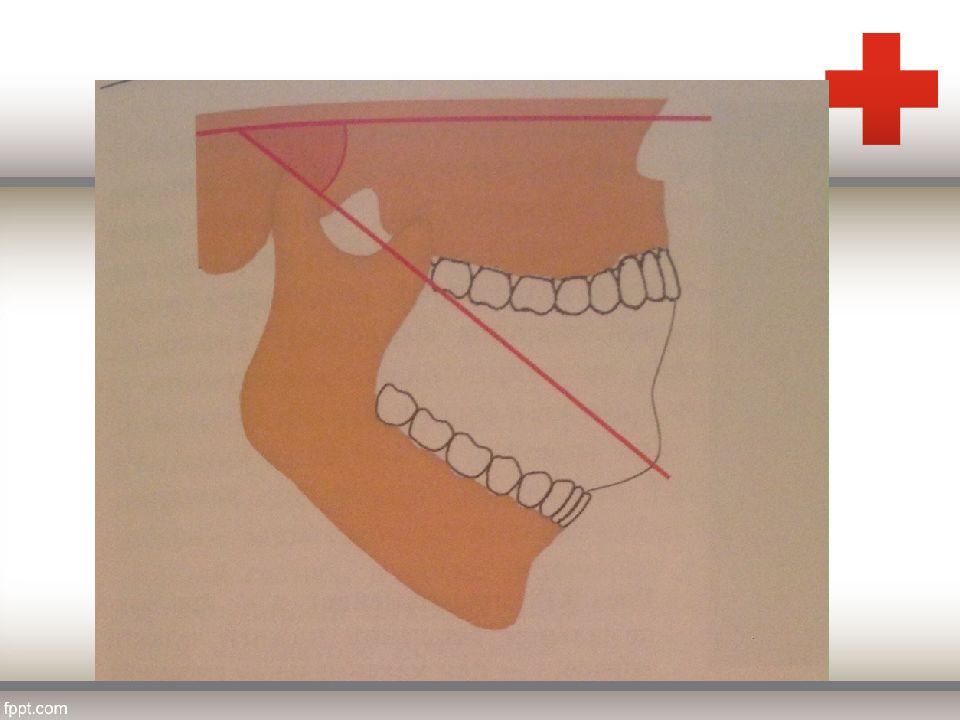

Схематическое изображение аксиографического исследования: 1 - траектория движения головки нижней челюсти; 2 - измерительная головка часового типа

Слайд 47

Движения нижней челюсти на моделях воспроизводятся с помощью артикуляторов различной конструкции. Различают среднеанатомические, полурегулируемые, регулируемые, дуговые, бездуговые артикуляторы.

Слайд 48

Установка моделей между рамами артикулятора осуществляется с помощью лицевой дуги, когда модель верхнего зубного ряда ориентируется по отношению к шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава больного в пространстве между рамами артикулятора. Расстояние от суставных головок до зубных рядов и положение шарнирной оси в артикуляторе должны соответствовать друг другу. Лицевая дуга ориентируется на срединно-сагиттальную и окклюзионную плоскости.

Слайд 49

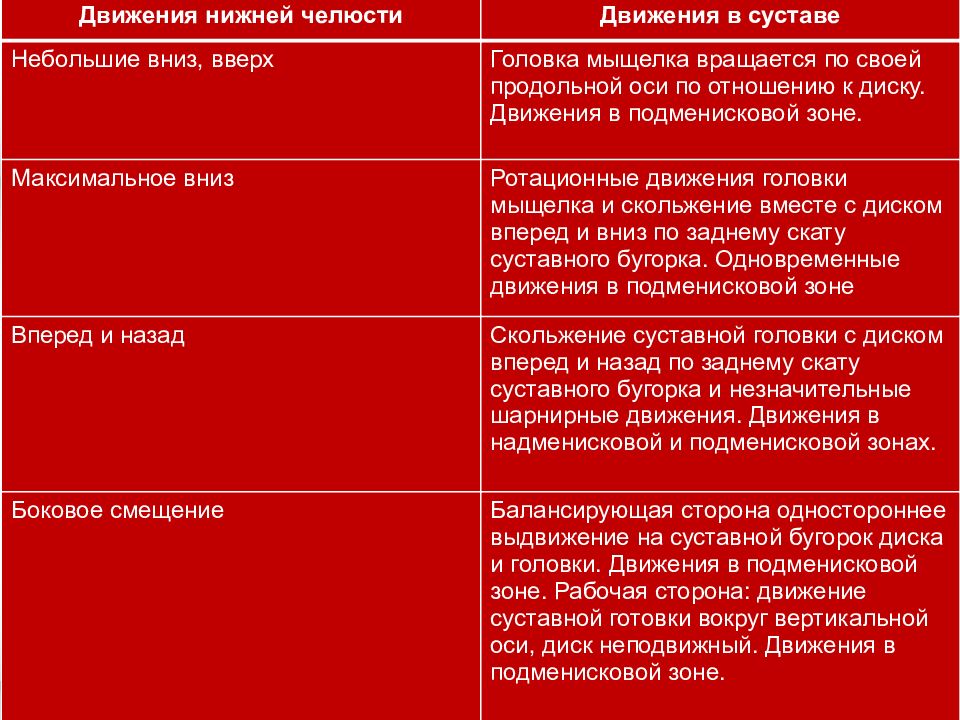

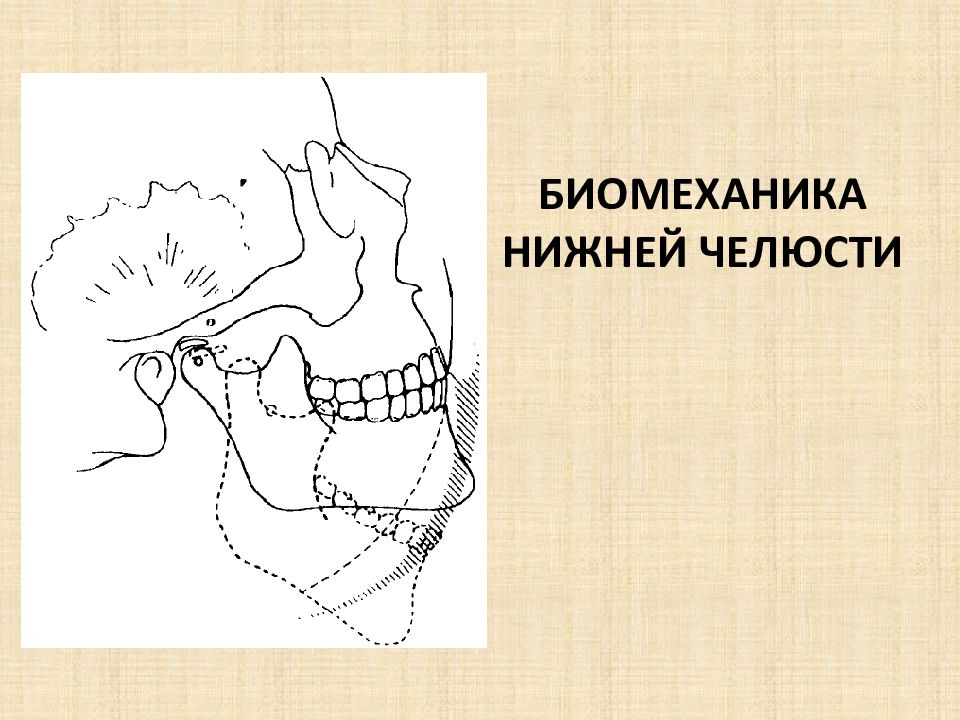

Движения нижней челюсти Движения в суставе Небольшие вниз, вверх Головка мыщелка вращается по своей продольной оси по отношению к диску. Движения в подменисковой зоне. Максимальное вниз Ротационные движения головки мыщелка и скольжение вместе с диском вперед и вниз по заднему скату суставного бугорка. Одновременные движения в подменисковой зоне Вперед и назад Скольжение суставной головки с диском вперед и назад по заднему скату суставного бугорка и незначительные шарнирные движения. Движения в надменисковой и подменисковой зонах. Боковое смещение Балансирующая сторона одностороннее выдвижение на суставной бугорок диска и головки. Движения в подменисковой зоне. Рабочая сторона: движение суставной готовки вокруг вертикальной оси, диск неподвижный. Движения в подменисковой зоне.

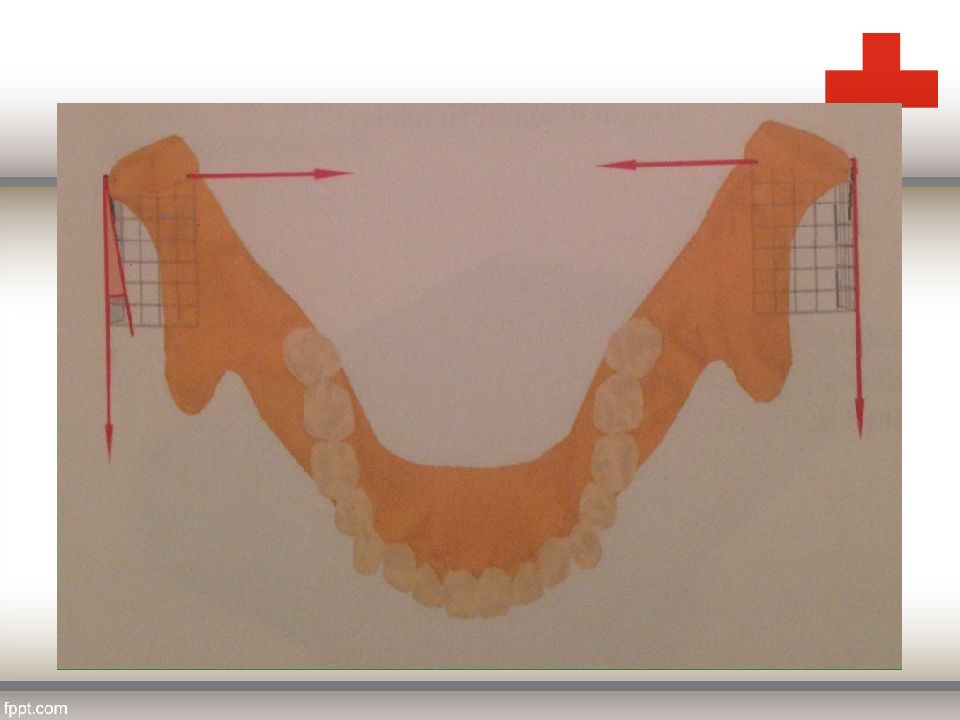

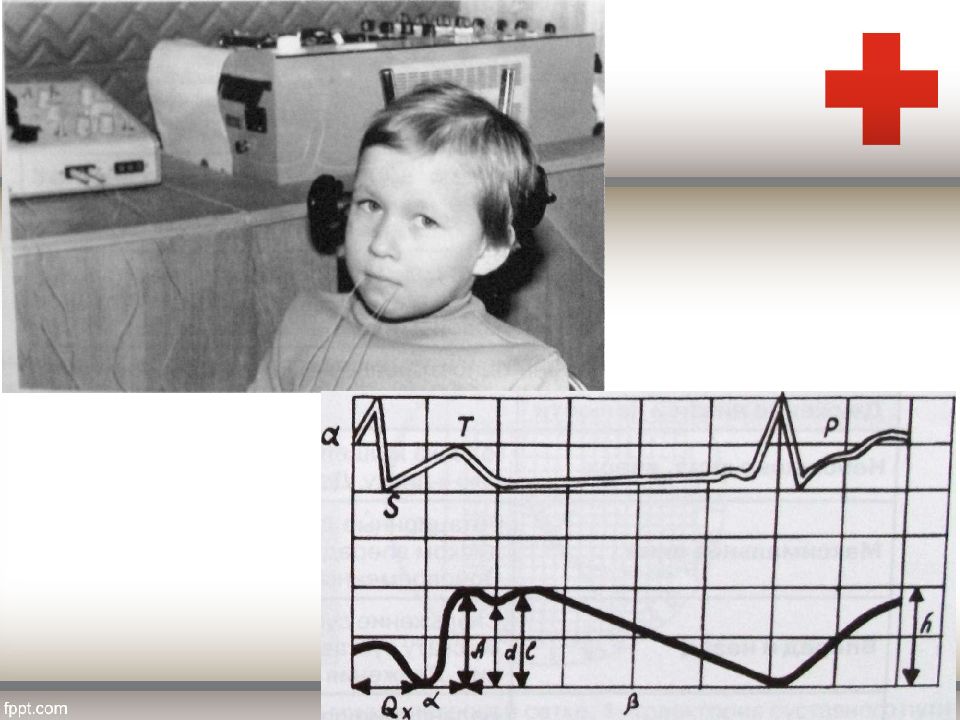

Слайд 53: Реография

позволяет изучить гемодинамику сустава в покое и при функции с помощью реографа. По состоянию гемодинамики можно судить об эффективности лечения.

Слайд 54

В патогенезе функциональных нарушений зубочелюстной системы важную роль играют изменения гемодинамики околоушно-суставной области.

Слайд 56

Реограмму записывают в состоянии физиологического покоя больного и при различных функциональных нагрузках (смыкание зубных рядов, жевание и др.). Полученную реограмму оценивают по форме, амплитудным и временным показателям.

Слайд 57

Динамические тесты: Проба Рубинова (жевание ореха фундук массой 800 мг), проводится до глотания или после него с оценкой функциональной эффективности. Глотание после выполнения жевательного теста или глотание 5 мл воды. Попеременное смыкание зубных рядов. Попеременное напряжение круговой мышцы рта. Попеременное выдвижение нижней челюсти.

Слайд 58

Статические тесты: Максимальное волевое смыкание зубных рядов. Напряжение круговой мышцы рта. Выдвижение нижней челюсти.

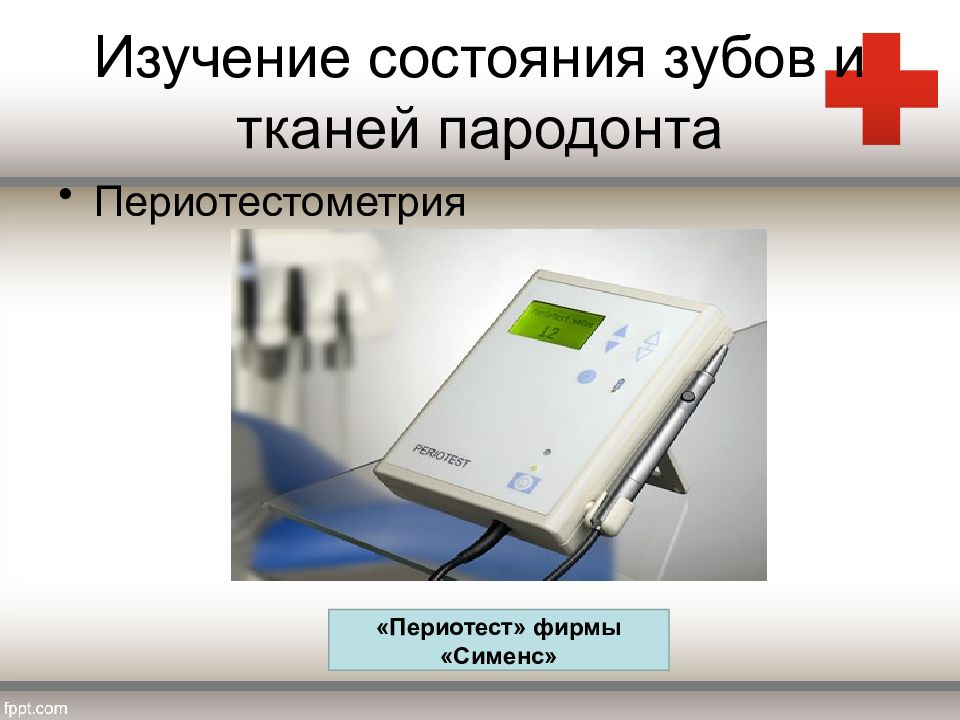

Слайд 59: Изучение состояния зубов и тканей пародонта

Периотестометрия « Периотест » фирмы «Сименс»

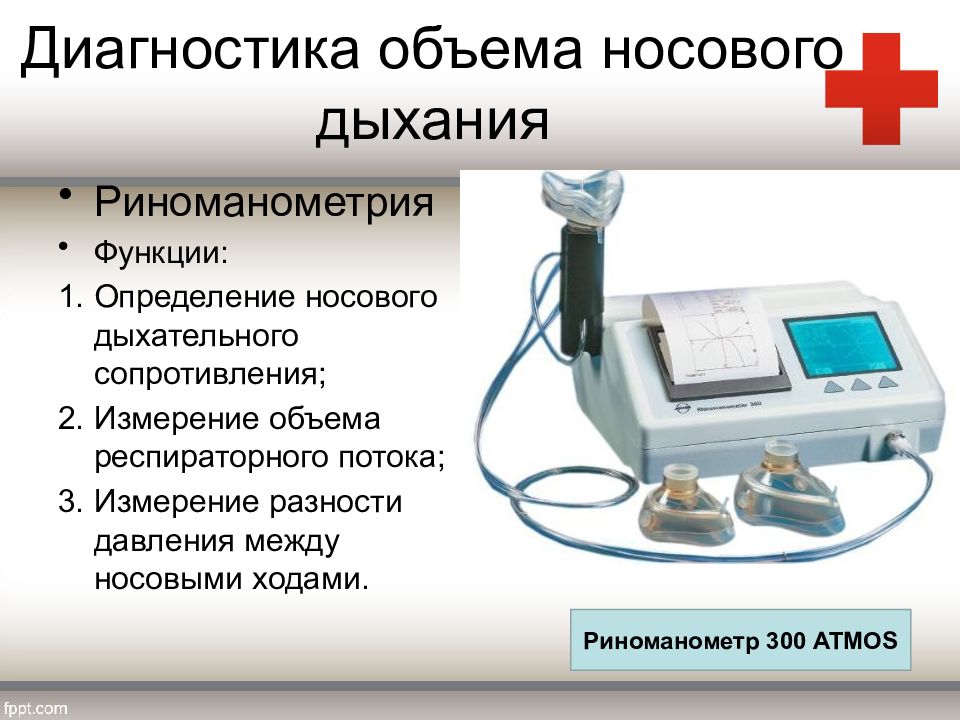

Слайд 61: Диагностика объема носового дыхания

Риноманометрия Функции: Определение носового дыхательного сопротивления; Измерение объема респираторного потока; Измерение разности давления между носовыми ходами. Риноманометр 300 ATMOS