Первый слайд презентации: Государственный Медицинский Университет

СРС На тему : Крымско- Конгская геморагическая лихорадка. Подготовил:Масалов А.Е 401 группа ОМФ Проверила:Токанова А.З г.Семей 2013

Слайд 2: План

Крымско- Конгская геморагическая лихорадка Этиология Эпидемиология Патогенез Клиническая картина Патологоанатомические изменения Иммунитет Лечение Профилактика и меры борьбы Литература

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго ( лат. febris haemorrhagica crimiana ) — острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Конго-Крым. Заболевание характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые выявлено в 1944 году в Крыму. Возбудитель выявлен в 1945-м. В 1956 году в Конго было выявлено схожее заболевание. Исследования вируса установили его полную идентичность с вирусом, обнаруженным в Крыму.

Слайд 4: Этиология

Возбудителем болезни является вирус из семейства Bunyaviridae, рода Nairovirus. Относится к арбовирусам ( Arboviridae ). Открыт в 1945 г. М. П. Чумаковым в Крыму, при исследовании крови больных солдат и переселенцев, заболевших при проведении работ по уборке сена.

Слайд 5: Эпидемиология

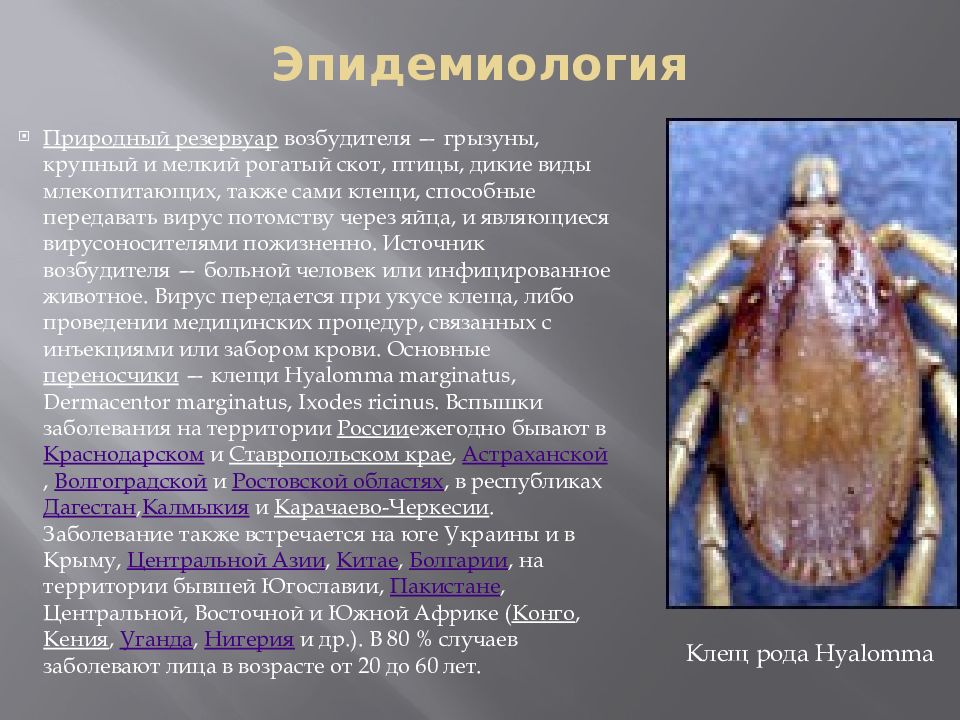

Природный резервуар возбудителя — грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, птицы, дикие виды млекопитающих, также сами клещи, способные передавать вирус потомству через яйца, и являющиеся вирусоносителями пожизненно. Источник возбудителя — больной человек или инфицированное животное. Вирус передается при укусе клеща, либо проведении медицинских процедур, связанных с инъекциями или забором крови. Основные переносчики — клещи Hyalomma marginatus, Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus. Вспышки заболевания на территории России ежегодно бывают в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в республиках Дагестан, Калмыкия и Карачаево-Черкесии. Заболевание также встречается на юге Украины и в Крыму, Центральной Азии, Китае, Болгарии, на территории бывшей Югославии, Пакистане, Центральной, Восточной и Южной Африке ( Конго, Кения, Уганда, Нигерия и др.). В 80 % случаев заболевают лица в возрасте от 20 до 60 лет. Клещ рода Hyalomma

Слайд 6: Патогенез

До конца не изучен. Воротами инфекции является кожа в месте укуса клеща или повреждения кожи при контакте с кровью больных людей (при внутрибольничном заражении). При укусе местные изменения не выражены. Вирус проникает в кровь и накапливается в клетках ретикулоэндотелиальной системы. При второй стадии заболевания, когда наблюдается массовое выделение вируса в кровь, наблюдается общая тяжелая интоксикация, поражается эндотелий сосудов, увеличивается их проницаемость, развивается геморрагический диатез (кровоизлияния на коже, слизистых оболочках, внутренних органах).

Слайд 7: Клиническая картина

Инкубационный период от одного до 14 дней. Чаще 2-9 дней. Продромальный период отсутствует. Болезнь развивается остро. На первой стадии резко, за короткое время повышается температура до 39-40 градусов по Цельсию и выше, начинается головная боль, озноб, иногда очень сильный, покраснение лица, слизистых оболочек. Возникают признаки общей интоксикации организма (сильная слабость, боли в мышцах, суставах, тошнота, рвота). Через 2-4 дня начинается вторая, геморрагическая стадия заболевания. Состояние больного резко ухудшается. Появляются кровоизлияния на коже и слизистых оболочках в виде сыпи, пятен, гематом. Наблюдается повышенная кровоточивость десен, мест инъекций. Возможны носовые, маточные кровотечения. Начинаются боли в животе, печени, понос, рвота, возможна желтуха, олигурия. Заболевание длится 10-12 дней, но больные остаются сильно истощенными еще на протяжении 1-2 месяцев. Иногда вторая стадия менее выражена, и заболевание остается не выявленным, так как начальные симптомы сходны с таковыми при острых респираторных инфекциях. Как осложнения могут наблюдаться сепсис, отек легкого, очаговая пневмония, острая почечная недостаточность, отит, тромбофлебиты. Летальность составляет от 2 до 50 %.

Слайд 9: Патологоанатомические изменения

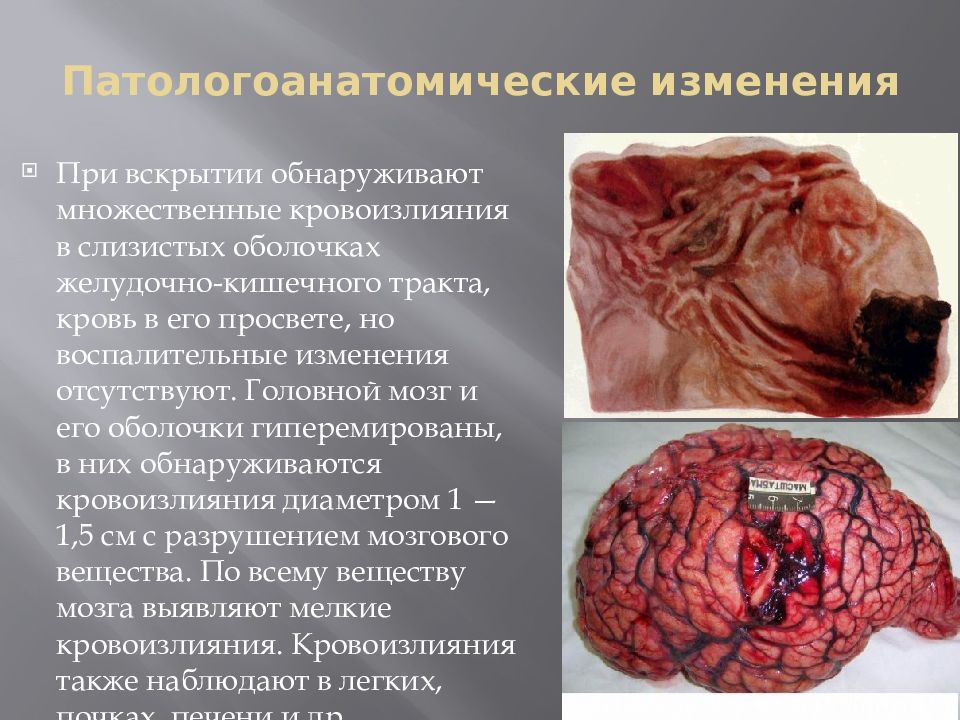

При вскрытии обнаруживают множественные кровоизлияния в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, кровь в его просвете, но воспалительные изменения отсутствуют. Головной мозг и его оболочки гиперемированы, в них обнаруживаются кровоизлияния диаметром 1 — 1,5 см с разрушением мозгового вещества. По всему веществу мозга выявляют мелкие кровоизлияния. Кровоизлияния также наблюдают в легких, почках, печени и др.

Слайд 10: Иммунитет

Естественная восприимчивость к вирусу у человека высокая. После выздоровления остается иммунитет, который сохраняется 1-2 года. Для создания искусственного иммунитета применяют формолвакцину из мозга зараженных сосунков белых мышей или белых крыс.

Слайд 11: Лечение

Больных обязательно изолируют в инфекционном отделении стационара. Лечение симптоматическое и этиотропное. Назначают противовоспалительные препараты, мочегонные. Исключают применение препаратов, усиливающих поражение почек, например, сульфаниламиды. Также назначают противовирусные препараты ( рибавирин ). В первые 3 дня вводят гетерогенный специфический лошадиный иммуноглобулин, иммунную сыворотку, плазму или специфический иммуноглобулин, полученные из сыворотки крови переболевших или привитых лиц. Специфический иммуноглобулин используется для экстренной профилактики у лиц, соприкасающихся с кровью больного.

Слайд 12: Профилактика и меры борьбы

Для предотвращения заражения основные усилия направляют на борьбу с переносчиком заболевания. Проводят дезинсекцию помещений для содержания скота, предотвращают выпас на пастбищах, находящихся на территории природного очага. Людям в индивидуальном порядке следует использовать защитную одежду. Обрабатывать одежду, спальные мешки и палатки репеллентами. При укусах клеща в зоне обитания немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью. Для лиц, которые собираются въехать на территорию Юга России рекомендуется профилактическая вакцинация. В лечебных учреждениях следует учитывать высокую контагиозность вируса, а также его высокую концентрацию в крови больных. Поэтому больных необходимо помещать в отдельный бокс, а обслуживание доверять только специально обученному персоналу.