Первый слайд презентации: Лихорадка Западного Нила

Лихорадка ЗападНОго Нила ( синонимы : западно нильский энцефалит ; энцефалит западново Нила ; Лихорадка Западного Нила

Слайд 2: Общие сведения

природно - очавовая, тpaнсмиcсuвная, летнеосенняя арбовuрусная инфекцuя, которая протекает у человека в виде острого лuхорадочного заболевания, с сuмптомами общей интоксикации, с головными и мышечными болями, часто с развuтием серозного менингита и менингоэнцефалита.

Слайд 3

Вирус лихорадки Западного Нила известен науке более 60 лет. Первые данные об этом возбудителе опубликованы в 1940 г., а связь его с заболеванием людей выявлена позже. Поскольку заболевание характеризовалось общелихорадочными симптомами, оно получило название лихорадки Западного Нила. Затем последовали сообщения о новых выделениях вируса от больных людей и комаров в Африке, Индии и Европе. В ранних публикациях поражения ЦНС отмечались как единичные и у небольшого числа людей. Практически не наблюдались летальные исходы. Все авторы подчеркивали, как правило, доброкачественное течение болезни. Сотни случаев ЛЗН были описаны в Израиле и Южной Африке. Наибольшая африканская эпидемия приблизительно с 3000 клинических случаев отмечена в Капской провинции ЮАР в 1974 г. после сильных дождей. Вспышка с 50 больными, 8 из которых умерли, описана в Алжире в 1994 г. Другие спорадические случаи или вспышки наблюдали в Азербайджане, Центральной Африканской Республике, Демократической Республике Конго (Заир), Египте, Эфиопии, Индии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане, Сенегале, Судане и в нескольких странах Европы.

На основании вирусологических и серологических исследований, проведенных Центром экологии вирусов МЗ РФ и сотрудничающими с ним опорными базами, было показано, что ареал распространения вируса Западного Нила охватывает юг европейской части России (ландшафтные пояса – степи и лиственные леса). Из стран СНГ в него входят: Молдова, Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркменистан. Заболеваемость за последние 20 лет выявлялась в Казахстане и Среднеазиатских государствах, на Украине, в Азербайджане в Астраханской области России.

Слайд 5

На территории России 3 штамма вируса Западного Нила были впервые выделены в Астраханской области в 1963 г. от клещей Hyalomma plumbeum. Изоляция вируса ЛЗН от 12 пациентов астраханской инфекционной больницы осуществлена лишь в 1967 г., а позднее были получены доказательства о принадлежности этих штаммов к африкано –ближневосточной группе. В последующие 20 лет подобные исследования в Нижнем Поволжье не проводились. В 1989 г. с помощью серологических реакций ИФА и РТГА были выполнены исследования по выявлению антител к вирусу ЗН в сыворотках крови жителей Астраханской област ]. В результате обследования 223 здоровых доноров из трех районов области методом ИФА выявлено 46 сывороток с антителами к ВЗН (20,5%), а РТГА – 34 (15%). Наибольшее число серопозитивных лиц выявлено среди жителей Лимановского района в дельте Волги (28% в РТГА и 37% в ИФА). Среди 87 сывороток крови, взятых от лихорадящих больных, вирусспецифические IgM были обнаружены в одной пробе, взятой на четвертый день от начала заболевания у больного с диагнозом ОРЗ. В последующие годы сероэпидемическое зондирование и лабораторная верификация диагнозов ЛЗН у больных с летними лихорадками неясной этиологии осуществлялись в вирусологической лаборатории ЦГСЭН в Астраханской области методом ИФА на тест–системах, разработанных в лаборатории биологии и индикации Института вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН.

Слайд 6

В летне –осенний период 1999 г. в Астраханской области была отмечена необычно высокая активность природного очага ЛЗН со значительными эпидемическими проявлениями. Так, с 24 июля по 12 октября у 95 пациентов областной инфекционной клинической больницы лабораторно подтвержден диагноз ЛЗН, в том числе в 5 случаях посмертно. Наибольшее число случаев ЛЗН было зарегистрировано среди жителей г. Астрахани – 59 человек (62,1%), интенсивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 12,2 (при соответствующем показателе по области – 9,3)

Слайд 7

С июля 1999 г. повышенная заболеваемость серозными менингитами и менингоэнцефалитами обратила на себя внимание органов здравоохранения не только Астраханской, но и Волгоградской области Предположение о возбудителе заболевания, вирусе ЛЗН основывалось на наличии природных очагов вируса ЛЗН в дельте Волги и почти ежегодных спорадических заболеваниях людей в Астраханской области. Этиология возбудителя, вызвавшего вспышку в Волгоградской области, была доказана выделением от больных людей вируса, по своим характеристикам близкого к вирусу ЛЗН из Астраханской области.

Слайд 8: Характеристика арбовирусов

Арбовирусы – вирусы, сохраняющиеся преимущественно в природе в значительной степени благодаря биологической передаче между чувствительным позвоночными хозяевами через посредство кровососущих членистоногих или трансовариально, а, возможно, путем половой передачи у членистоногих. Их изучение началось более ста лет назад, когда в 1901 г. была установлена вирусная природа и трансмиссивная передача комарами желтой лихорадки. Вирус Западного Нила сегодня считается одним из наиболее распространенных флавивирусов. ВЗН относится к семейству Flaviviridae, роду Flavivirus и антигенному комплексу вируса японского энцефалита, который включает 15 родственных вирусов

Слайд 9: Этиология

ВЗН представляет собой вирион сферической формы диаметром около 45 нм, имеет оболочку и содержит линейную РНК с молекулярной массой 4·106. Три структурных белка – капсидный (С), мембранный (М) и оболочечные (Е) – кодируются вирусным геном. Гликопротеид Е является доминирующим антигеном в реакциях гемагглютинации и нейтрализации, белок С играет основную роль в реакции связывания комплемента, а белок NS1 наиболее консервативен для различных вирусов. Хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. Погибает при температуре выше 56°С в течение 30 минут. Инактивируется эфиром и дезоксихолатом.

Слайд 10: Эпидемиология

Источником инфекции и главным резервуаром вируса ЗН в природе являются птицы. Доказано, что вирус может присутствовать в органах зараженных уток и голубей в течение 20–100 дней. Таким образом, перелетные птицы способствуют появлению вируса в зонах Евразии с умеренным климатом во время весенних миграций. Механизм передачи вируса – трансмиссивный; Фактор передачи - кровососущие орнитофильные комары рода Culex ; Распространенность – практически повсеместная, с разной интенсивностью. Лихорадка Западного Нила имеет отчетливую летне –осеннюю сезонность.

Слайд 11: Патогенез лихорадки Западного Нила

Вирус ЗН проникает в организм человека в естественных условия; через кожу при присасывании комара или клеща. Вирус может распространяться гематогенно, вызывая поражение эндотелия сосудов и микроциркулярные расстройства. Кроме того, ВЗН тропен к клеткам центральной нервной системы. В связи с этим ведущим в клинической практике является поражение оболочек и вещества мозга, приводящее к развитию менингеального, общемозгового синдромов и развитию очаговой симптоматики. Вирусемия имеет двухволновой характер: кратковременная первичная вирусемия, а затем повторная (в конце инкубационного периода), совпадающая по времени с размножением вируса во внутренних органах и появлением его в ЦНС. Происходит системное поражение лимфатической ткани. Некоторыми авторами отмечается, что три ВЗН–инфекции возможно вирусоносительство, которое может быть различным то своим проявлениям и последствиям: латентная инфекция (вирус интегрирован с клеткой или существует в дефектной форме), персистентная инфекция в течение относительно длительного времени (более 1–2 месяцев; вирус репродуцируется, но не вызывает клинических проявлений). В некоторых случаях вирус гематогенно и лимфогенно проникает через гематоэнцефалический барьер в ЦНС, фиксируется здесь клетками, вызывает воспалительный процесс в ткани головного мозга и оболочках

Слайд 12

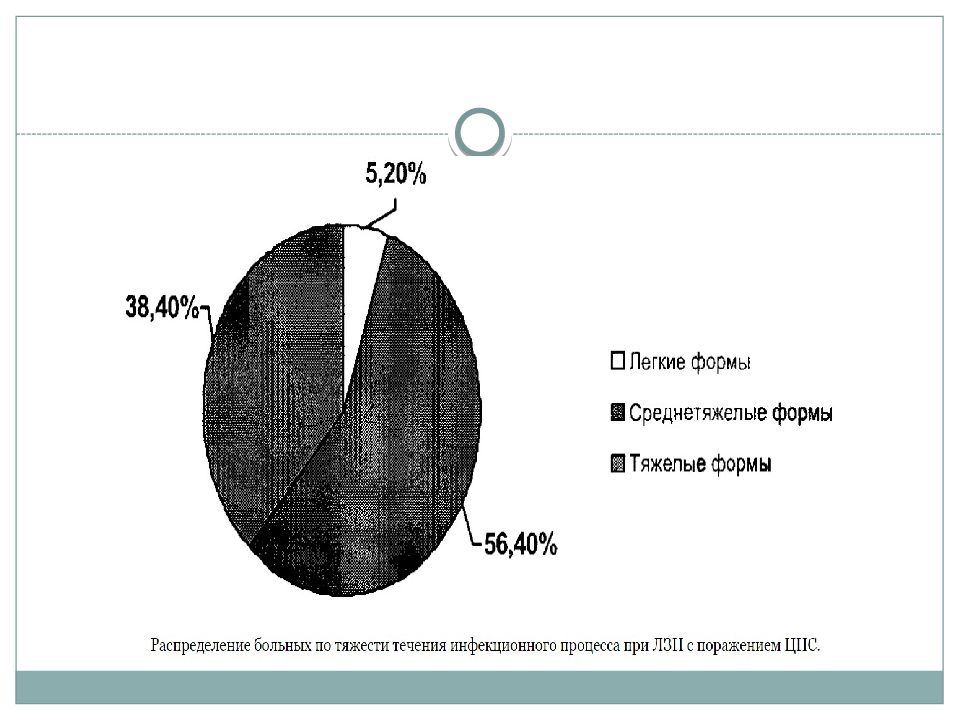

Анализ эпидемиологических и клинических особенностей последних вспышек в Волгоградской области за 1999–2002 гг. (было зарегистрировано более 1000 заболевших) и их сопоставление с литературными данными, полученными исследователями в Астраханской области, Краснодарском крае, а несколько ранее в Румынии и Чехии, показал, что по ряду признаков в современном течении ЛЗН имеются отличия от «классической» клинической картины рассматриваемой инфекции. Так, более чем у половины госпитализированных пациентов заболевание протекало с поражением центральной нервной системы. Значительно реже отмечалось увеличение лимфатических узлов и селезенки. В то же время определялось поражение печени и желудочно –кишечного тракта. Была разработана карта и компьютерная программа обследования больных с ЛЗН. Был проведен детальный анализ течения инфекционного процесса при ЛЗН у 474 больных, который позволил нам выделить следующие клинические варианты течения этой инфекции.

Слайд 13: Клинико-диагностические аспекты Лихорадки Западного Нила

Клиническая картина ЛЗН у всех больных характеризовалась острым началом с повышения температуры до 39–40°С, симптомов общей интоксикации (головная боль, слабость, разбитость). При этом в четверти случаев (25,6%) выраженная слабость предшествовала повышению температуры тела. Длительность лихорадки в среднем оставляла 9,16 дня (от 1 до 28 дней), у 2,4% отмечалась вторая волна лихорадки на 7–8–е сутки заболевания с продолжительностью в среднем 3,5 дня (от 3 до 1 суток).

Слайд 14

Головная боль беспокоила больных в среднем 8,78 дня (от 1 до 30 дней, с максимальной ее интенсивностью на 4–6–е сутки. Слабость в среднем отмечалась в течение 12,25 дней пребывания в стационаре, а 25,6% больных выписывались с [сохраняющейся слабостью. Почти у трети (29,96%) больных при поступлении в больницу было повышено от возрастной нормы АД. У 42,19% пациентов была рвота. Немногим более 10% (10,54) из всех больных отмечали наличие мышечных болей, которые в среднем продолжались 7,8 дня Боли локализовались преимущественно в конечностях и во всем теле. Преобладали умеренные и сильные по интенсивности боли.

Слайд 15

В отличие от описанной ранее клинической картины наличие сыпи нами выявлено в среднем у 8%. При этом следует отметить, что с ростом тяжести инфекционного процесса возрастала и частота экзантем, хотя длительность высыпаний при этом находилась в обратно пропорциональной зависимости. Сроки появления сыпи варьировали в широких пределах, но в среднем она появлялась на 5–6–е сутки. Чаще это были розеолезные и папулезные экзантемы (34,2 и 36,8%), реже розеолезно –папулезные и геморрагические (по 13,16%). Чаще сыпь локализовалась на туловище и конечностях, реже на лице. У пятой части (21,94%) больных выявлялись катаральные изменения в носоглотке, которые в среднем длились 5,89 дня. При этом необходимо отметить, что частота их проявлений меньше была у больных с менингоэнцефалитом,

Слайд 16

Менингеальные знаки были выражены у всех пациентов в группе больных ЛЗН с поражением ЦНС. При этом отмечалось несоответствие выраженности ригидности мышц затылка и слабовыраженных симптомов Кернига и Брудзинского, которые регрессировали в среднем к 5–6– му дню болезни. Судорожный синдром отмечался в 3,58%), нарушение сознания отмечалось у 19,83%, полная утрата сознания была у 4,2% больных, спутанное сознание у 7,38% продолжительностью от 1 до 8 суток, в среднем 4,29 дня. Расстройство мышления отмечалось в 10,13%. У 5,9% больных отмечались парезы черепно –мозговых нервов. В 2,95% случаев были зарегистрированы парезы верхних конечностей (преимущественно вялые )

Слайд 17

При люмбальной пункции отмечалось повышение давления СМЖ. Жидкость была прозрачной или слабо опалесцирующей, цитоз колебался в широких пределах, от 15–20 до 2000 в 1 мкл, преобладали больные с цитозом 400–800 клеток. Клеточный состав зависел от сроков исследования В первые пять суток болезни плеоцитоз был лимфоцитарным, а у части больных смешанным или с преобладанием нейтрофилов. Количество белка было нормальным или умеренно повышенным. Уровень глюкозы в СМЖ находился на верхней границе нормы или был умеренно повышенным. Белково –осадочные пробы (реакция Панди, Нонне – Апельта ) были слабоположительными. Нормализация показателей ликвора наблюдалась в среднем на 13–14–е сутки.

Слайд 19

Клинические варианты течения ЛЗН: ■ Стертые формы. ■ ЛЗН без поражения ЦНС (острое лихорадочное заболевание с общеинтоксикационным синдромом) ■ ЛЗН с поражением ЦНС: • серозные менингиты. • серозные менингоэнцефалиты.

Слайд 20: КЛАССИФИКАЦИЯ (ВЕНГЕРОВ Ю.А., ПЛАТОНОВ А.Е., 2000Г

1. Субклиническая 2. Гриппоподобная 3. Гриппоподобная с нейротоксикозом 4. Менингиты и менингоэнцефалиты

Слайд 21: Клинические варианты ЛЗН

Длительность инкубационного периода от 2 до 21 дня, но чаще он составляет 3–6 дней. Стертые формы ЛЗН Протекает с общими инфекционными симптомами - лихорадкой в течение нескольких дней, слабостью, ознобами, болями в глазных яблоках. Иногда больные жалуются на кашель, чувство саднения в горле. При осмотре отмечают явления конъюнктивита, склерита, яркую гиперемию нёбных дужек и задней стенки глотки. Вместе с тем возможны диспептические явления - тошнота, рвота, учащённый жидкий стул, боли в животе, иногда увеличение печени и селезёнки. В целом эта форма заболевания протекает как острая вирусная инфекция и часто сопровождается явлениями менингизма. Диагностика стертых форм ЛЗН возможна только при серологической верификации диагноза.

Слайд 22: ЛЗН без поражения ЦНС

Протекает как острое лихорадочное заболевание с общеинтоксикационным синдромом. В клинической картине преобладает синдром общей интоксикации. Для этой формы характерна длительная постоянная лихорадка (до 12 — 14 дней), упорная головная боль, мышечные боли, гиперемия и зернистость слизистых оболочек, мягкого и твердого неба, рвота и анорексия, гиперестезия кожи. Реже встречаются полиморфные высыпания, склерит. При исследовании СМЖ определяется повышенное давление ликвора, люмбальная пункция не всегда приносит облегчение больным. Цитологическое исследование патологии не выявляет. Субъективное состояние больных страдает умеренно. Характерных изменений при лабораторных исследованиях не выявлено, за исключением микрогемато - и лейкоцитурии.

Слайд 23: ЛЗН с поражением ЦНС

Клиническая картина серозных менингитов характеризуется острым началом, высокой лихорадкой до 39—40оС, ознобом, мышечными болями, слабостью. Со 2—4 дня болезни присоединяется интенсивная головная боль, тошнота, почти у половины больных — рвота. При этом больные обращаются за медицинской помощью только на 3—10 день болезни, находясь в состоянии средней тяжести со слабо выраженным менингеальным синдромом. В отдельных случаях (у 25% больных) наблюдаются легкие катаральные явления, диспептические расстройства, эфемерные высыпания полиморфного характера на коже. Продолжительность лихорадочного периода колебалась от 3—4 дней до 2 недель, в половине случаев лихорадка была двухволновой. Менингеальный синдром проявляется преобладанием ригидности мышц затылка, при слабо выраженных симптомах Брудзинского и Кернига. Обратное развитие менингеальных симптомов происходит в течение 7—10 суток. В общих анализах крови определяли умеренный лейкоцитоз с лимфоцитозом

Слайд 24

При люмбальной пункции СМЖ вытекает под повышенным давлением, была прозрачной или слабо опалесцирующей, цитоз колебался в широких пределах от 15—20 до 8000 в 1 мкл, преобладают больные с цитозом 400—800 клеток. Клеточный состав зависит от сроков исследования. В первые 5 суток болезни плеоцитоз лимфоцитарный, а у части больных смешанным или с преобладанием нейтрофилов. Количество белка в СМЖ, как правило, нормальное или умеренно повышенное, а уровень глюкозы находится на верхней границе нормы или, реже, умеренно повышен. Белково-осадочные пробы (реакция Панди, Нонне — Апельта ) слабо положительные.

Слайд 25

Нейроинфекционная форма Наиболее часто встречаемое поражение. Характерно острое начало с повышением температуры тела до 38-40 °С, ознобом, слабостью, повышенным потоотделением, головными болями, иногда артралгиями и болями в пояснице. Постоянные признаки включают тошноту, повторную рвоту (до 3-5 раз в сутки), не связанную с приёмом пищи. Реже наблюдают значительно выраженные симптомы токсической энцефалопатии - мучительную головную боль, головокружение, психомоторное возбуждение, неадекватность поведения, галлюцинации, тремор. Могут развиваться клинические проявления менингизма, серозного менингита, в отдельных случаях - менингоэнцефалита. Продолжительность лихорадки варьирует от 7-10 дней до нескольким недель. После её снижения по типу ускоренного лизиса в период реконва ! лесценции постепенно наступает улучшение состояния больных, но длители но сохраняются слабость, бессонница, подавленность настроения, ослабление! памяти.

Слайд 26: Особенности течения лихорадки Западного Нила у детей

Дети составили около 6% от общего числа заболевших. Под наблюдением находилось 32 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет. Мальчиков было 17, девочек 15. Все перенесли ЛЗН с поражением ЦНС в форме серозного менингита (или менингоэнцефалита ). Начало заболевания у всех детей было острым с повышения температуры до 39–40°С, часто сопровождалось ознобом. Лихорадочный период длился в среднем 8,5 дня. В значительной степени были выражены симптомы интоксикации. Детей беспокоила сильная головная боль в области лба и глазниц. У 26 детей – многократная рвота, анорексия Боли в области сердца – у 19. Крайне редко встречались экзантемы, лимфадениты, что в ранних работах по изучению ЛЗН считалось патогномоничными признаками этой инфекции.

Слайд 27: Диагностика

Во–первых, это клиническая диагностика ( остролихорадочное заболевание с общеинтоксикационным синдромом с поражением ЦНС или без него). Второй важной составляющей является эпидемиологическая диагностика (после выявления больных на данной территории, т. е. после выявления очага инфекции, каждый лихорадящий больной должен рассматриваться как потенциальный больной ЛЗН). В повседневной работе очень трудно выделить, что более важно в диагностике – клиническая или эпидемиологическая составляющая.

Слайд 28

Лабораторная расшифровка обеспечивается серологическими реакциями РТГА, РСК и РН методом парных сывороток. Многие флавивирусы обладают близким АГ родством, то выявление в сыворотках крови АТ к одному из них может быть обусловлено циркуляцией другого вируса. Наиболее достоверным доказательством наличия инфекции, вызванной вирусом западного Нила, является обнаружение возбудителя. Из крови больного вирус выделяют в культуре клеток МК-2 и на мышах массой 6-8 г (внутримозговое заражение ). Идентификацию возбудителя осуществляют прямым методом флюоресцирующих антител с использованием видоспецифического люминисцирующего иммуноглобулина к вирусу западного Нила. Для обнаружения вирусной РНК разработана ПЦР с обратной транскрипцией. Реакции применяют для лабораторного подтверждения диагноза, а также для сопоставления генома возбудителей, выделенных от больных в различных странах мира.

Слайд 29

Дифференциальную диагностику следует проводить с другими арбовирусными инфекциями, микоплазмозом, орнитозом, листереллезом, токсоплазмозом, туберкулезом, риккетсиозом, сифилисом, гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями, энтеровирусной инфекцией, острым лимфоцитарным хориоменингитом.

Слайд 30

Осложнения При нейроинфекционной форме заболевания могут развиться отёк и набухание головного мозга, нарушения мозгового кровообращения. При развитии менингоэнцефалита возможны парезы и параличи, тяжёлое течение болезни с летальным исходом в редких случаях.

Слайд 31: Лечение

Мероприятия, направленные на устранение отека мозга, определяющего тяжесть и исход заболевания. Коррекция нарушений водно –электролитного обмена и дегидратационная терапия проводится методом форсированного диуреза. За первые 2–3 суток водный баланс формируется отрицательным, то есть выведение жидкости превышает ее введение на 20–25 мл/кг массы тела с учетом всех патологических потерь и физиологической потребности (рвота, транспирация, перспирация, диурез). За эти сутки из организма должно выделяться жидкости больше, чем вводится, в количестве примерно 5% от массы тела. Последующие сутки водный баланс удерживается нулевым, то есть сколько организм жидкости получает, столько и выводится Состав инфузионных сред: 10% раствор глюкозы, реополиглюкин, гемодез, препараты крови (замороженная плазма, альбумин). Внутривенно вводится 30–50% потребностей. Соотношение кристаллоидных и коллоидных препаратов 3:1.

Слайд 32

В комплексе лечебных мероприятий обязательно использование глюкокортикостероидов, предпочтительно дексаметазона 0,5–1 мг/кг массы тела в сутки, ганглиоблокаторов, которые также снижают проницаемость гематоэнцефалического барьера Используют 5% пентамин, 2,5% бензогексоний. Данные препараты используются под контролем АД, при гипотонии они противопоказаны. Целесообразным является использование панангина, антигипоксантов ( оксибутират натрия, цитомак, АТФ, аевит ). Кроме того, используются ингибиторы протеолитических ферментов, контрикал в дозе 1–1,5 тыс. ЕД/кг массы тела в сутки в 3 внутривенных капельных введения. Целесообразно использование десенсибилизирующих препаратов ( супрастин, димедрол ) по 1–2 мг/кг массы тела в сутки.

Слайд 33: Иммунитет

Данные обследования переболевших ЛЗН свидетельствуют о стойком иммунитете спустя 1–2 года после перенесенного заболевания. Через год после ЛЗН не имеют антител только 14,7% людей. В более зрелом возрасте антитела сохраняются в более высоких титрах и ниже доля отрицательных результатов.

Последний слайд презентации: Лихорадка Западного Нила: Диспансеризация

Переболевшие ЛЗН без признаков поражения нервной системы обычно не нуждаются в диспансерном наблюдении. Реконвалесценты, перенесшие ЛЗН с поражением ЦНС, нуждаются в диспансерном наблюдении в течение 2 лет врачами кабинетов инфекционных заболеваний, участковыми терапевтами (педиатрами), невропатологами. Обследование данного контингента проводится ежегодно в марте–апреле в течение 5 лет после перенесенного заболевания с определением динамики изменения титров антител к вирусу ЗН.