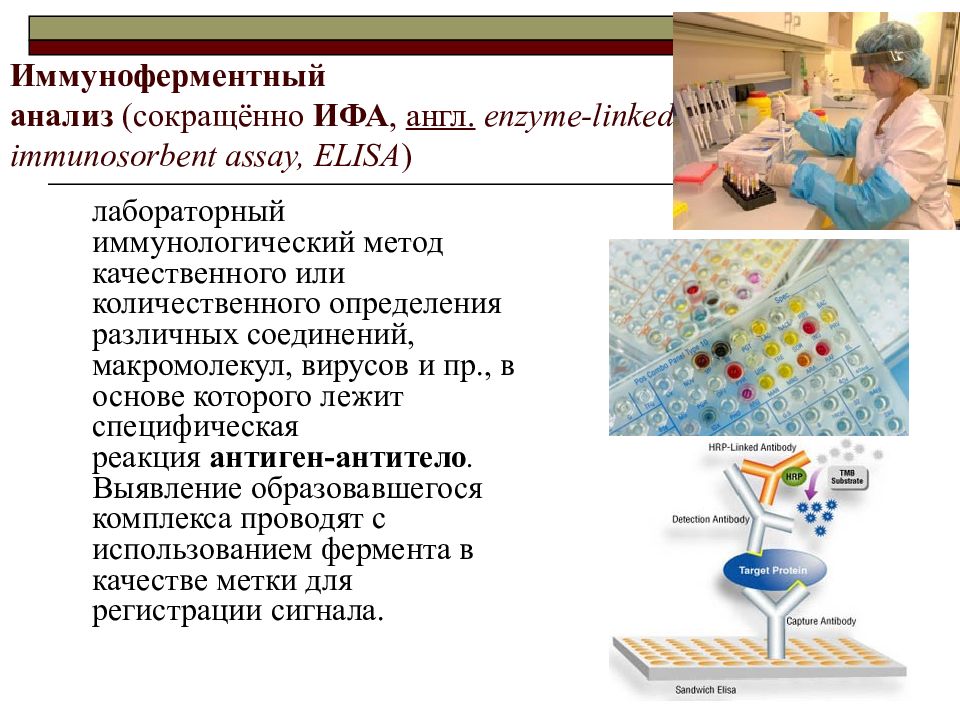

лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения различных соединений, макромолекул, вирусов и пр., в основе которого лежит специфическая реакция антиген-антитело. Выявление образовавшегося комплекса проводят с использованием фермента в качестве метки для регистрации сигнала.

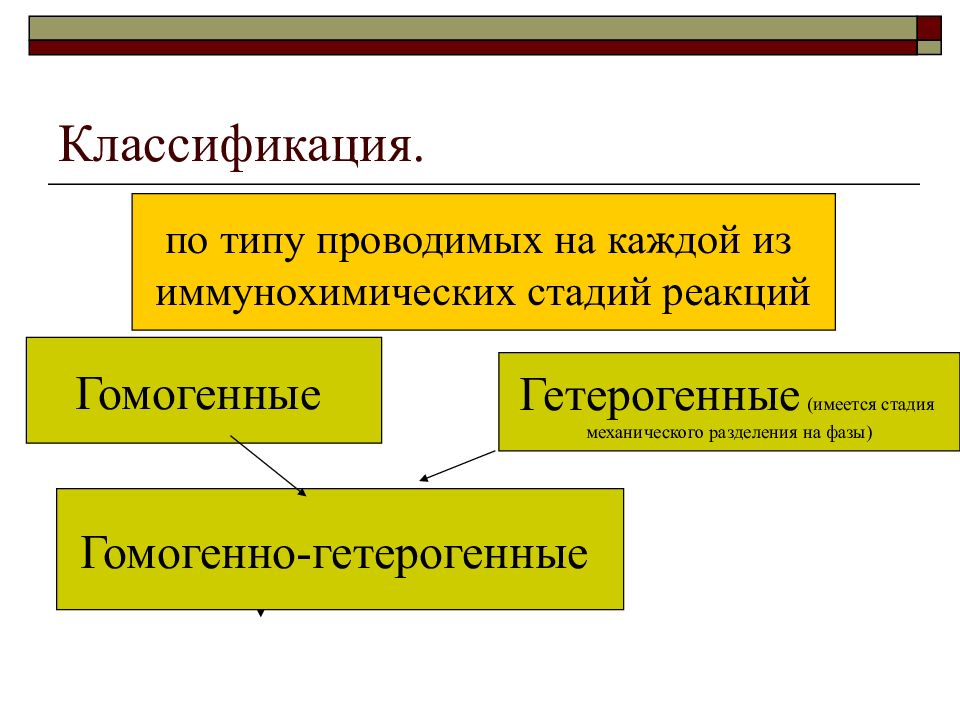

Слайд 3: Классификация

Гомогенные Гетерогенные (имеется стадия механического разделения на фазы) по типу проводимых на каждой из иммунохимических стадий реакций Гомогенно-гетерогенные

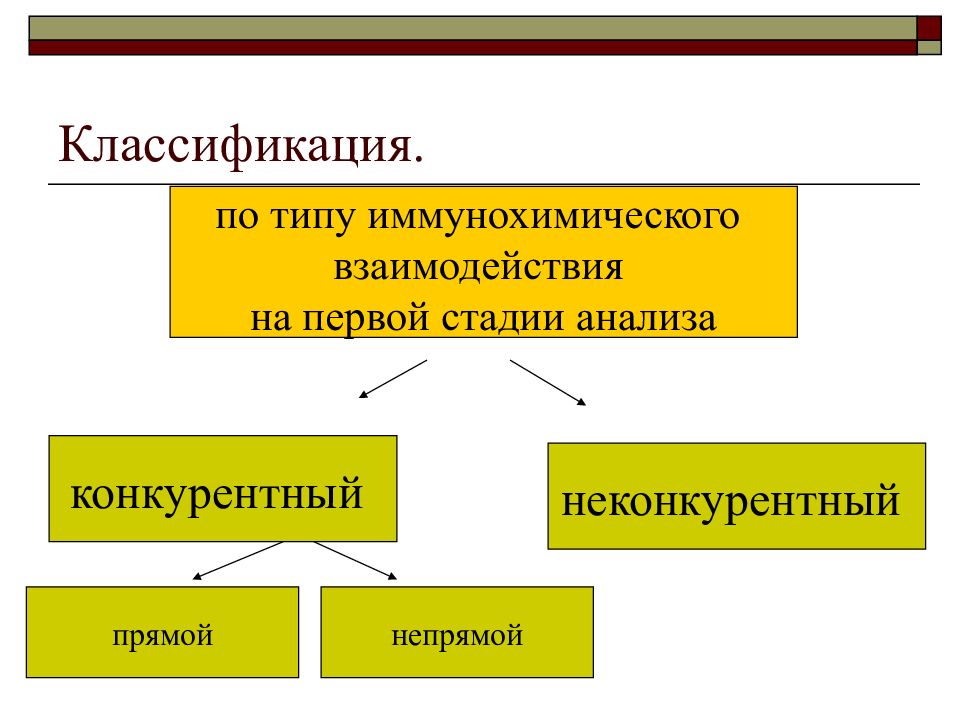

Слайд 4: Классификация

по типу иммунохимического взаимодействия на первой стадии анализа конкурентный неконкурентный прямой непрямой

Слайд 5: Классификация

прямой непрямой по типу используемых меченных антител / антител

Слайд 6: Твердая фазы» для ИФА

пластмасса (полистирол, поливинилхлорид и др.) в виде стандартно штампованных микроплашек с 96 или 60 лунками (или шарики, колпачки и прочее - для постановки единичных проб); Белки хорошо сорбируются на подобранных для ИФА пластмассовых материалах. Все остальные реагенты тест-систем используют в виде растворов. Результат реакции «остается» на твердой фазе и регистрируется количественно.

Слайд 7: Прямой ИФА

Гомогенный ( EMIT- анализ) Гетерогенный 1. конкурентный 2. ингибиторный 3.Сэндвич-анализ 4.иммуномерсентометрический

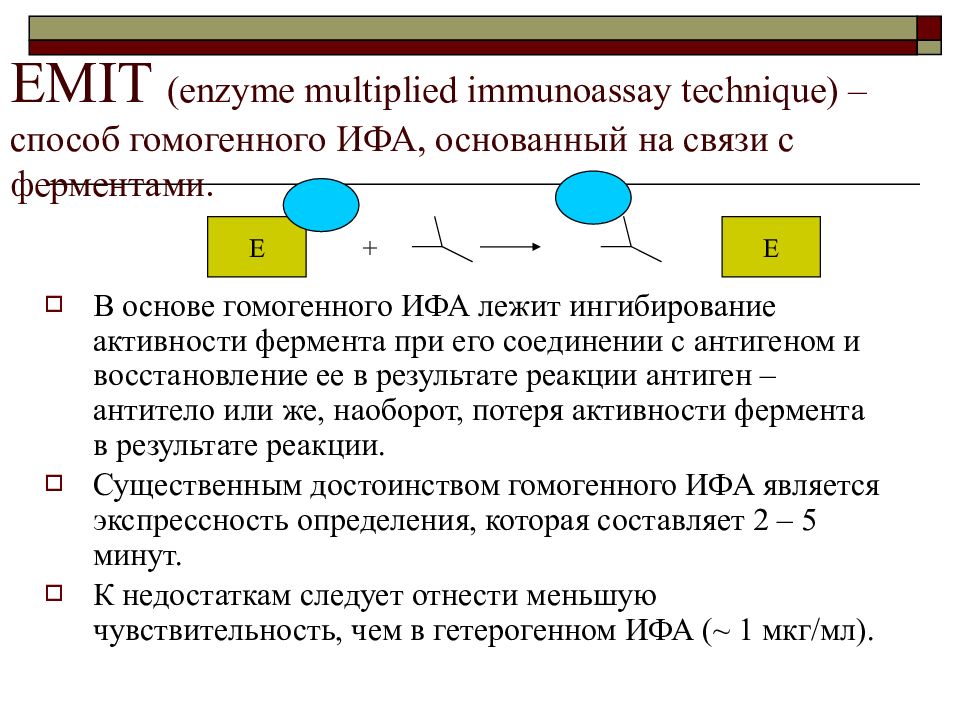

Слайд 8: EMIT (enzyme multiplied immunoassay technique) – способ гомогенного ИФА, основанный на связи с ферментами

В основе гомогенного ИФА лежит ингибирование активности фермента при его соединении с антигеном и восстановление ее в результате реакции антиген – антитело или же, наоборот, потеря активности фермента в результате реакции. Существенным достоинством гомогенного ИФА является экспрессность определения, которая составляет 2 – 5 минут. К недостаткам следует отнести меньшую чувствительность, чем в гетерогенном ИФА (~ 1 мкг/мл). E + E

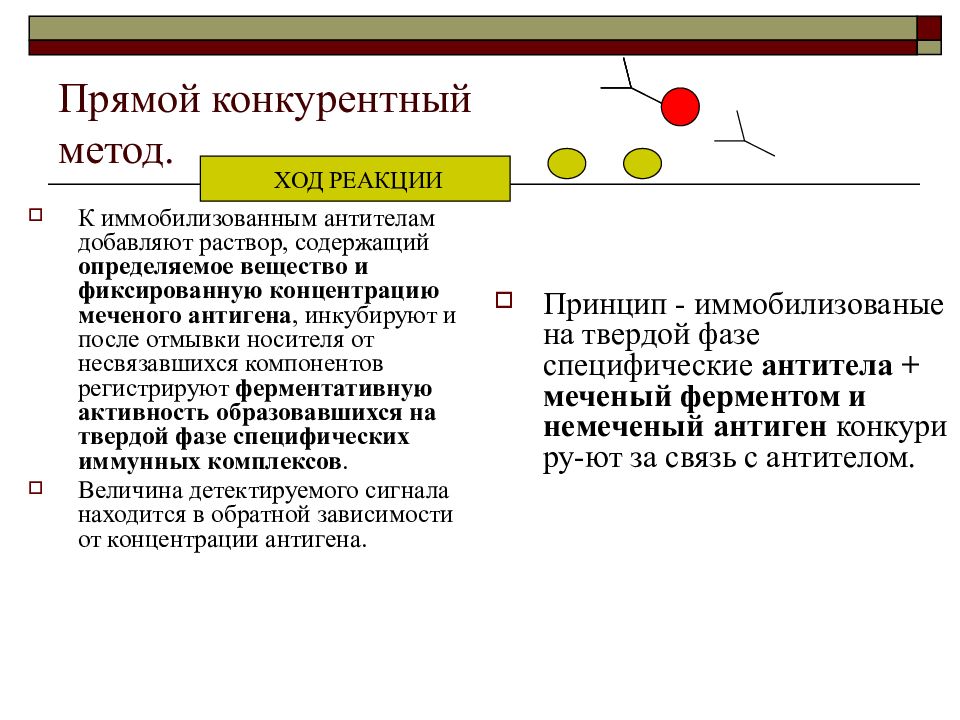

Слайд 9: Прямой конкурентный метод

К иммобилизованным антителам добавляют раствор, содержащий определяемое вещество и фиксированную концентрацию меченого антигена, инкубируют и после отмывки носителя от несвязавшихся компонентов регистрируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе специфических иммунных комплексов. Величина детектируемого сигнала находится в обратной зависимости от концентрации антигена. Принцип - иммобилизованые на твердой фазе специфические антитела + меченый ферментом и немеченый антиген конкуриру-ют за связь с антителом. ХОД РЕАКЦИИ

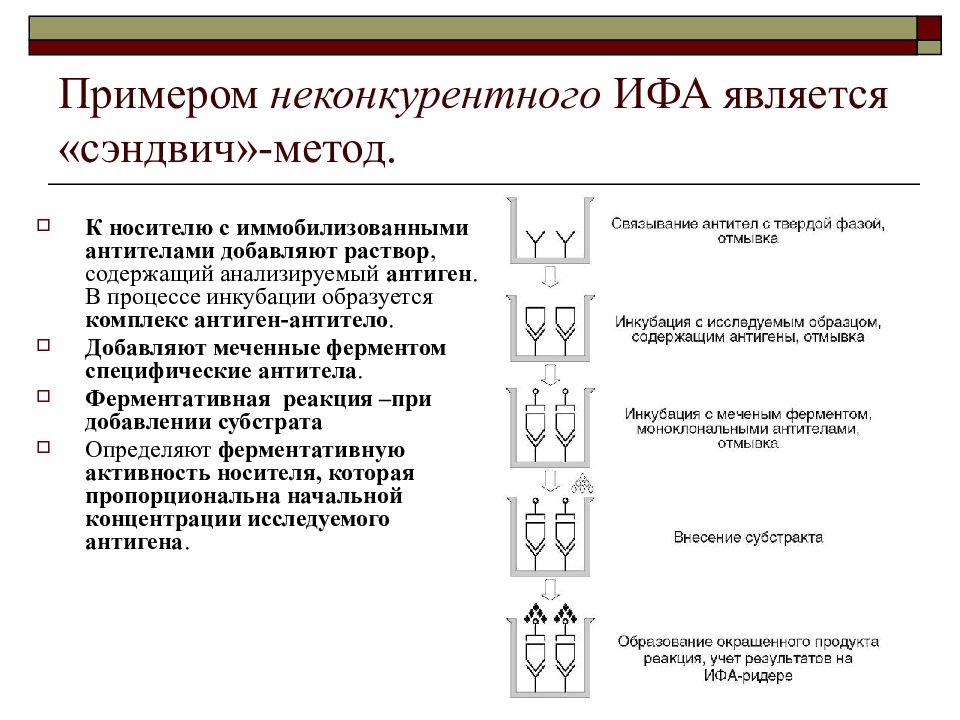

К носителю с иммобилизованными антителами добавляют раствор, содержащий анализируемый антиген. В процессе инкубации образуется комплекс антиген-антитело. Добавляют меченные ферментом специфические антитела. Ферментативная реакция – при добавлении субстрата Определяют ферментативную активность носителя, которая пропорциональна начальной концентрации исследуемого антигена.

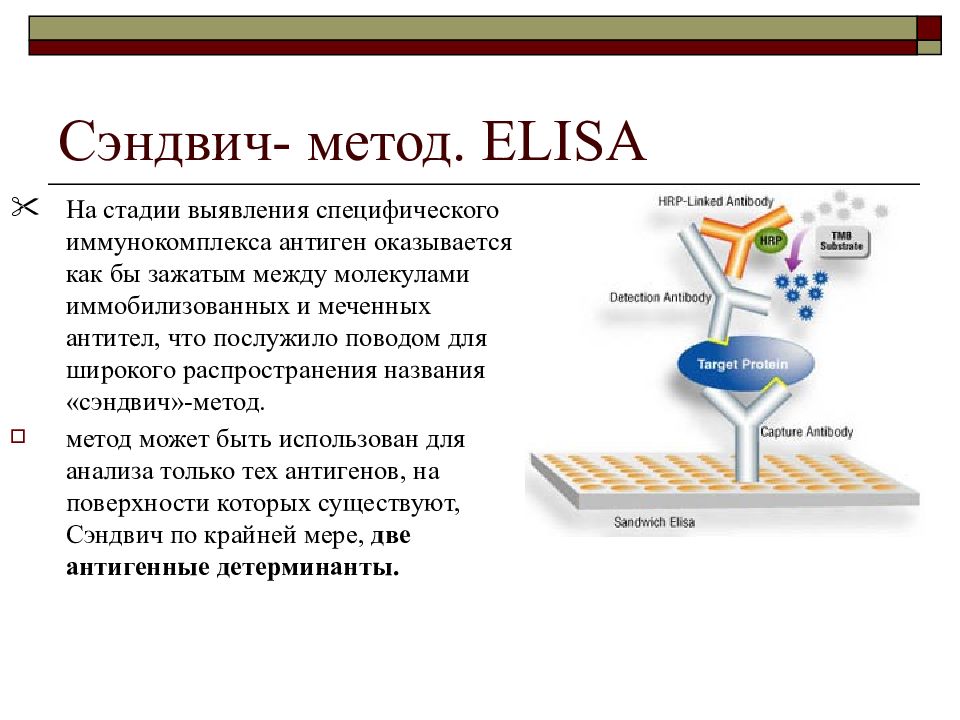

Слайд 11: Сэндвич- метод. ELISA

На стадии выявления специфического иммунокомплекса антиген оказывается как бы зажатым между молекулами иммобилизованных и меченных антител, что послужило поводом для широкого распространения названия «сэндвич»-метод. метод может быть использован для анализа только тех антигенов, на поверхности которых существуют, Сэндвич по крайней мере, две антигенные детерминанты.

Слайд 12: Непрямой ИФА

Гетерогенный 1. конкурентный 2. ингибиторный 3.Сэндвич-анализ (неконкурентный) 4.иммуномерсентометрический

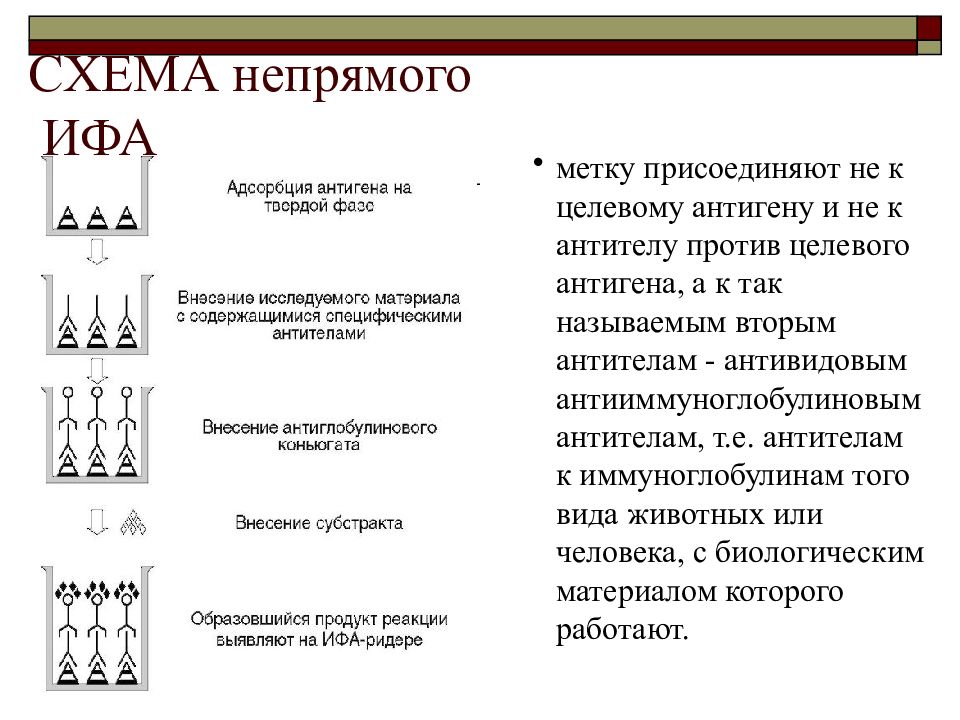

Слайд 13: СХЕМА непрямого ИФА

метку присоединяют не к целевому антигену и не к антителу против целевого антигена, а к так называемым вторым антителам - антивидовым антииммуноглобулиновым антителам, т.е. антителам к иммуноглобулинам того вида животных или человека, с биологическим материалом которого работают.

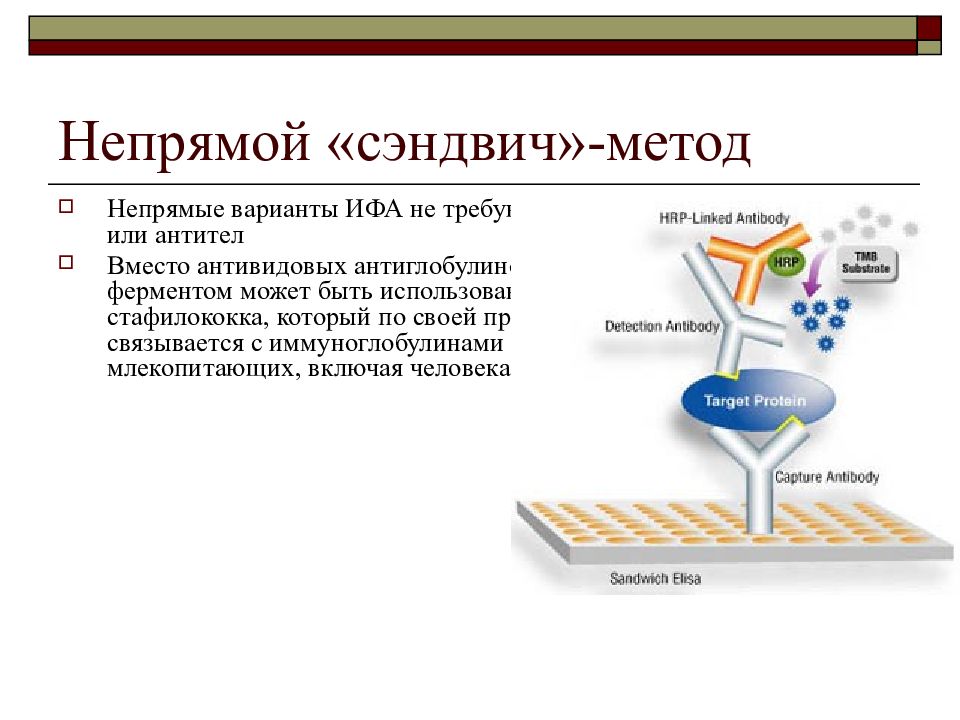

Слайд 14: Непрямой «сэндвич»-метод

Непрямые варианты ИФА не требуют очистки искомых антигенов или антител Вместо антивидовых антиглобулиновых антител для конъюгации с ферментом может быть использован, например, протеин А стафилококка, который по своей природе с высокой аффинностью связывается с иммуноглобулинами класса G некоторых видов млекопитающих, включая человека.

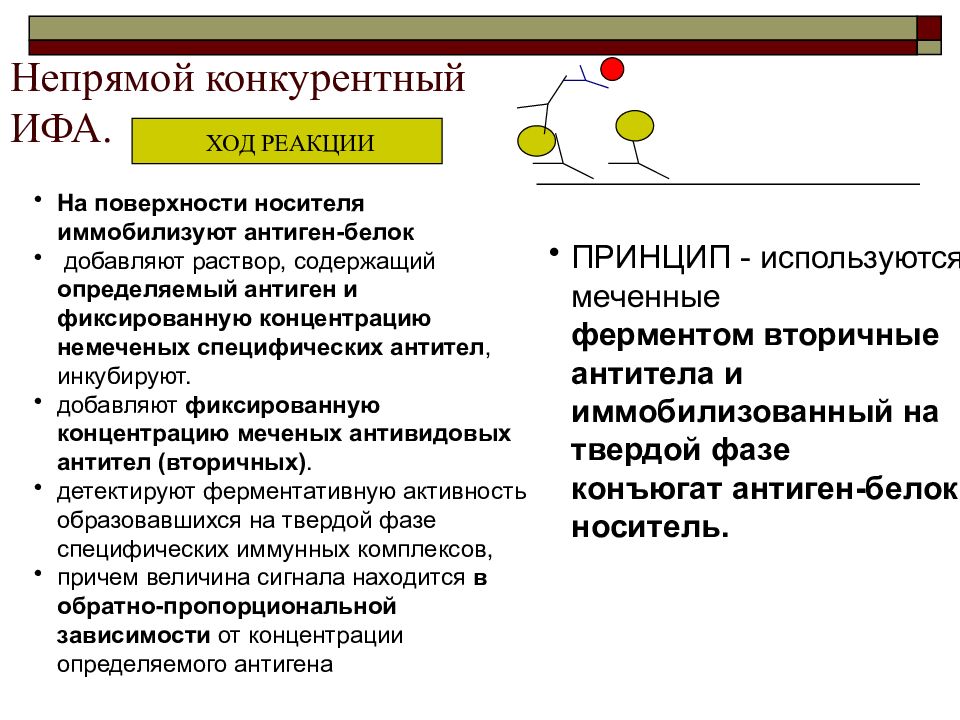

Слайд 15: Непрямой конкурентный ИФА

ПРИНЦИП - используются меченные ферментом вторичные антитела и иммобилизованный на твердой фазе конъюгат антиген-белок-носитель. ХОД РЕАКЦИИ На поверхности носителя иммобилизуют антиген-белок добавляют раствор, содержащий определяемый антиген и фиксированную концентрацию немеченых специфических антител, инкубируют. добавляют фиксированную концентрацию меченых антивидовых антител (вторичных). детектируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе специфических иммунных комплексов, причем величина сигнала находится в обратно-пропорциональной зависимости от концентрации определяемого антигена

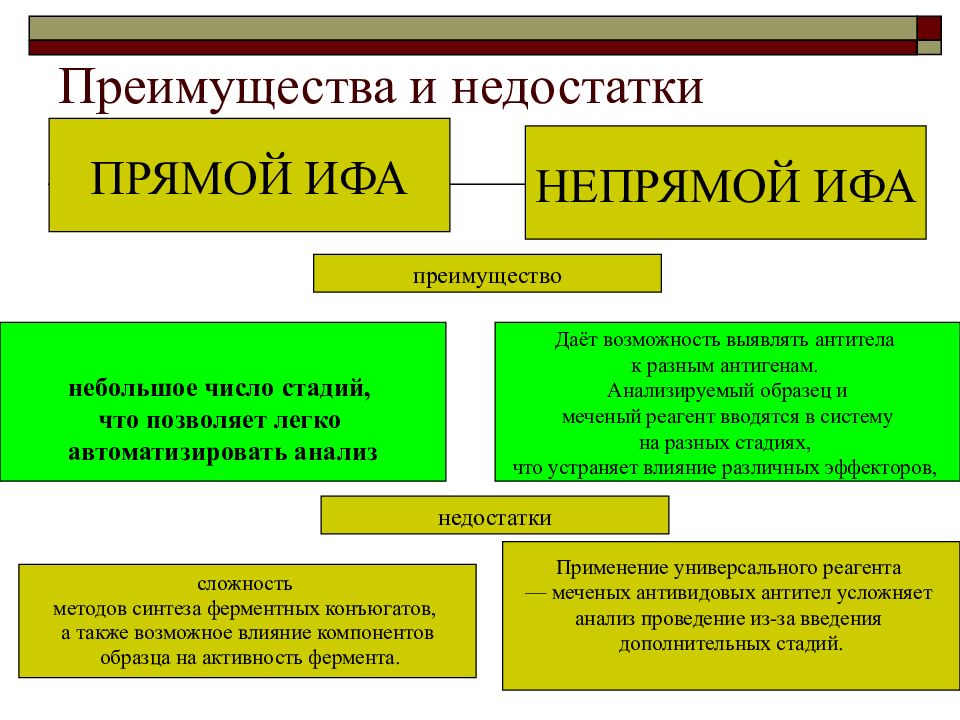

Слайд 16: Преимущества и недостатки

небольшое число стадий, что позволяет легко автоматизировать анализ сложность методов синтеза ферментных конъюгатов, а также возможное влияние компонентов образца на активность фермента. Даёт возможность выявлять антитела к разным антигенам. Анализируемый образец и меченый реагент вводятся в систему на разных стадиях, что устраняет влияние различных эффекторов, Применение универсального реагента — меченых антивидовых антител усложняет анализ проведение из-за введения дополнительных стадий. ПРЯМОЙ ИФА НЕПРЯМОЙ ИФА Преимущества и недостатки преимущество недостатки

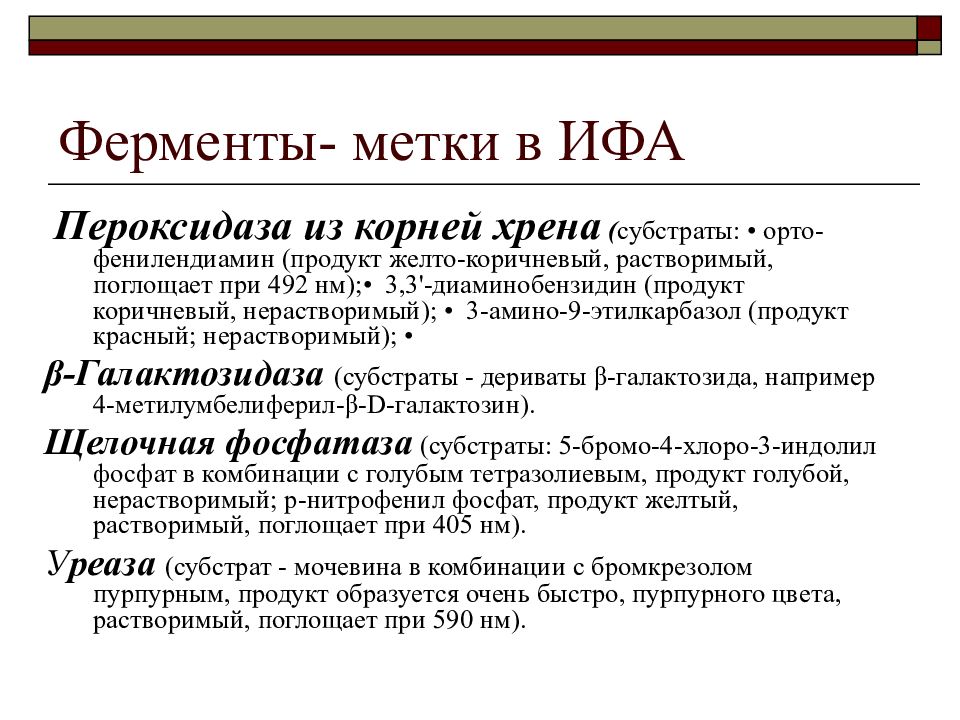

Слайд 17: Ферменты- метки в ИФА

Пероксидаза из корней хрена ( субстраты: • орто-фенилендиамин (продукт желто-коричневый, растворимый, поглощает при 492 нм);• 3,3'-диаминобензидин (продукт коричневый, нерастворимый); • 3-амино-9-этилкарбазол (продукт красный; нерастворимый); • β-Галактозидаза (субстраты - дериваты β-галактозида, например 4-метилумбелиферил-β-D-галактозин). Щелочная фосфатаза (субстраты: 5-бромо-4-хлоро-3-индолил фосфат в комбинации с голубым тетразолиевым, продукт голубой, нерастворимый; р-нитрофенил фосфат, продукт желтый, растворимый, поглощает при 405 нм). У реаза (субстрат - мочевина в комбинации с бромкрезолом пурпурным, продукт образуется очень быстро, пурпурного цвета, растворимый, поглощает при 590 нм).

Слайд 18: авидинбиотиновое» взаимодействие

Если по тем или иным биохимическим причинам заданный антиген или интересующее антитело не удается конъюгировать с меткой без существенных потерь в аффинности их связывания, то в конструкцию тест-системы пробуют вводить дополнительные компоненты. Авидин - белок, выделяемый из «белка» куриных яиц, биотин - витамин Н (он же кофермент R). Авидин по своей природе с высокой аффинностью (Kd ~ 10-15 M) связывает биотин. Биотин легко конъюгируется с флюоресцеином. Кроме того, и против авидина, и против биотина получены высокоаффинные моноклональные антитела. Сходным по аффинности сродством к биотину обладает также белок стрептавидин, выделяемый из грибов Streptomyces avidinii.

Слайд 19: Преимущества и недостатки ИФА

Преимущества метода ИФА: 1) Высокая специфичность и чувствительность метода ИФА (более 90%). 2) Возможность определения заболевания и отслеживания динамики процесса, то есть сравнивание количества антител в разных временных промежутках. 3) Доступность ИФА-диагностики в любом медицинском учреждении. Относительный недостаток: Выявление иммунного ответа (антител), но не самого возбудителя. Оборудование: ИФА-ридер, шейкер, промыватель

Слайд 20: Недостатки ИФА:

влияние фона на результат анализа, наличие в тестируемых образцах модификаторов активности ферментов ( кофакторов, ингибиторов); возможность денатурации ферментов под действием внешних факторов; применение метода возможно лишь к хорошо изученным системам, где есть очищенные антигены и высокоспецифичные антитела.

Слайд 21: Пути преодоления

Для уменьшения вероятности получения ложноположительных результатов ИФА используют в сочетании с соответствующими хроматографическими подтверждающими методами. ВЕСТЕРН БЛОТТИНГ – подтверждающий метод для диагностики ВИЧ

Последний слайд презентации: ИФА – иммуноферментный анализ: Применение

1) Поиск специфических антител к любому инфекционному заболеванию; 2) поиск антигенов каких-либо заболеваний (инфекционных, венерологических); 3) исследование гормонального статуса пациента; 4) обследование на онкомаркеры; 5) обследование на предмет наличия аутоиммунных заболеваний.