Первый слайд презентации: История русской философии

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ Кафедра философии и методологии науки

Слайд 2: Характерные черты русской философии

Сильная подверженность религиозному влиянию; Большая роль проблем нравственности и морали; Социальная проблематика: проблема государства; проблема власти; проблема социальной справедливости; проблема будущего.

От возникновения Киевской Руси до феодальной раздробленности и татаро-монгольского завоевания. Основные темы: моральные и нравственные ценности; объяснение христианства и попытки соединить его с язычеством; государство и право; человек и природа, телесное и духовное.

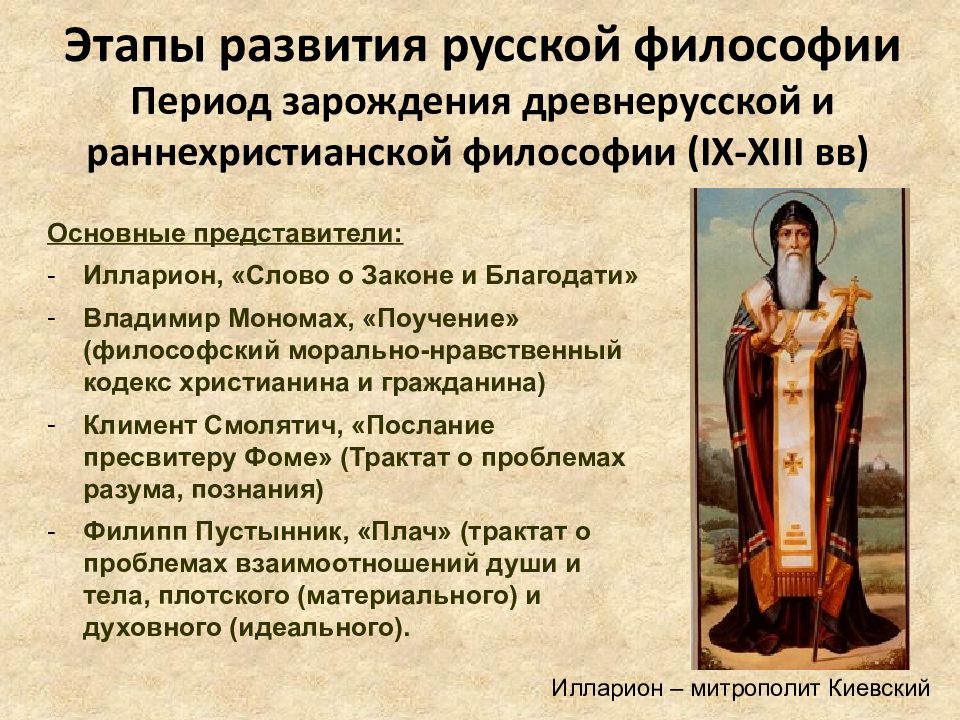

Слайд 4: Этапы развития русской философии Период зарождения древнерусской и раннехристианской философии ( IX-XIII вв )

Основные представители: Илларион, «Слово о Законе и Благодати» Владимир Мономах, «Поучение» (философский морально-нравственный кодекс христианина и гражданина) Климент Смолятич, «Послание пресвитеру Фоме» (Трактат о проблемах разума, познания) Филипп Пустынник, «Плач» (трактат о проблемах взаимоотношений души и тела, плотского (материального) и духовного (идеального). Илларион – митрополит Киевский

Слайд 5: Этапы развития русской философии Русская философия XII-XVII вв

Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления и развития централизованного Русского государства (Московской Руси). Основные темы: сохранение русской духовности; православное христианство; борьба за освобождение и становление национального государства; познание.

Слайд 6: Этапы развития русской философии Русская философия XII-XVII вв

Основные представители: Сергей Радонежский, XIV в.; Филофей Псковский (концепт «Москва – третий Рим), XVI в.; Максимилиан Грек (идеолог монархии, концепт «батюшка-Царь», «Русская идея»); Андрей Курбский (оппозиция царской власти, идея сословно-представительской монархии), Нил Сорский, Вассиан Патрикеев (реформа церкви, идеологи «нестяжателей»); Аввакум и Никон (разделение церкви, формирование «старообрядчества»); Юрий Крижанич (выступал против схоластики, обосновывал рациональное и эмпирическое познание), XVII в.

Слайд 7: Этапы развития русской философии Русская философия XVIII века

Философия эпохи Петровских реформ: вопросы устройства монрхии; императорская власть, ее божественность и нерушимость; права императора (абсолютизм императорской власти); проблемы войны и мира. 2. Материалистическая философия второй половины XVIII века: Механистический материализм (М.В. Ломоносов); Социально-политическая философия (А.Н. Радищев); Отход от проблемы познания Бога, упор на развитие человеческого общества в научной и социальной сферах.

Слайд 8: Основные направления русской философии XIX века

Декабристское и монархистское; Западничество и славянофильство; Революционно-демократическое; Атеистическое и теологическое; Философия космизма

Слайд 9: Основные направления русской философии XX века

Философия марксизма-ленинизма; Философия космизма; Естественно-научная философия; Философия «русского зарубежья» Михаил Нестеров. ФИЛОСОФЫ (Священник Павел Флоренский и Сергей Булгаков)

Слайд 10

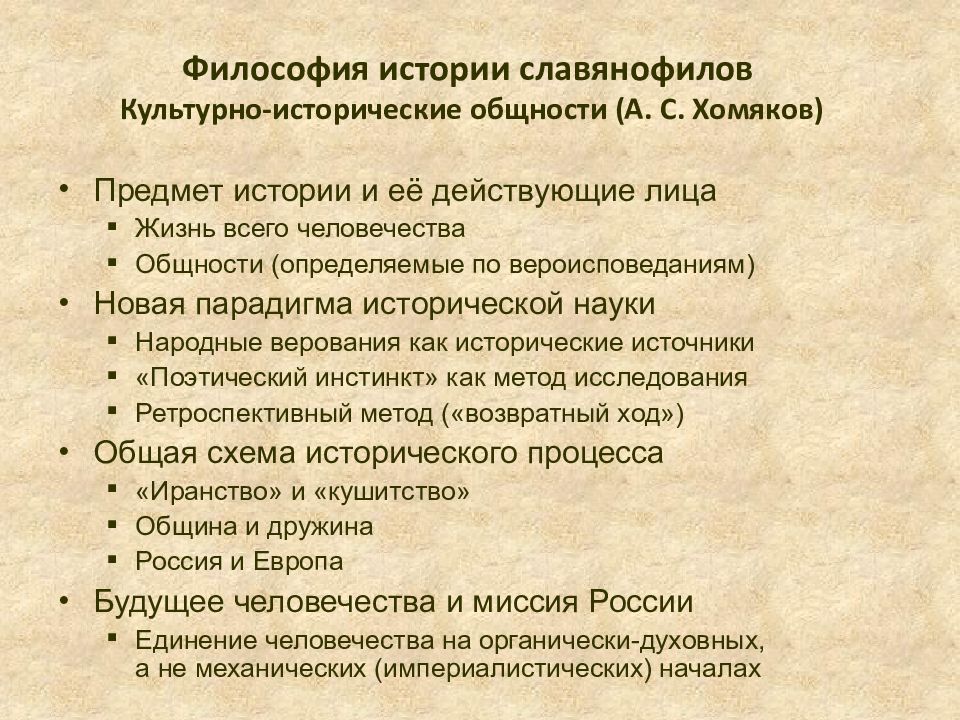

Философия истории славянофилов Культурно-исторические общности (А. С. Хомяков) Доктрина соборности Социальная и политическая онтология Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского Степени развития и типы развития Многообразие культур Десять культурно-исторических типов Положительные и отрицательные деятели истории Законы культурно-исторического движения «Одноосновные» и «многоосновные» цивилизации Философия культуры К. Н. Леонтьева Фазы развития культур

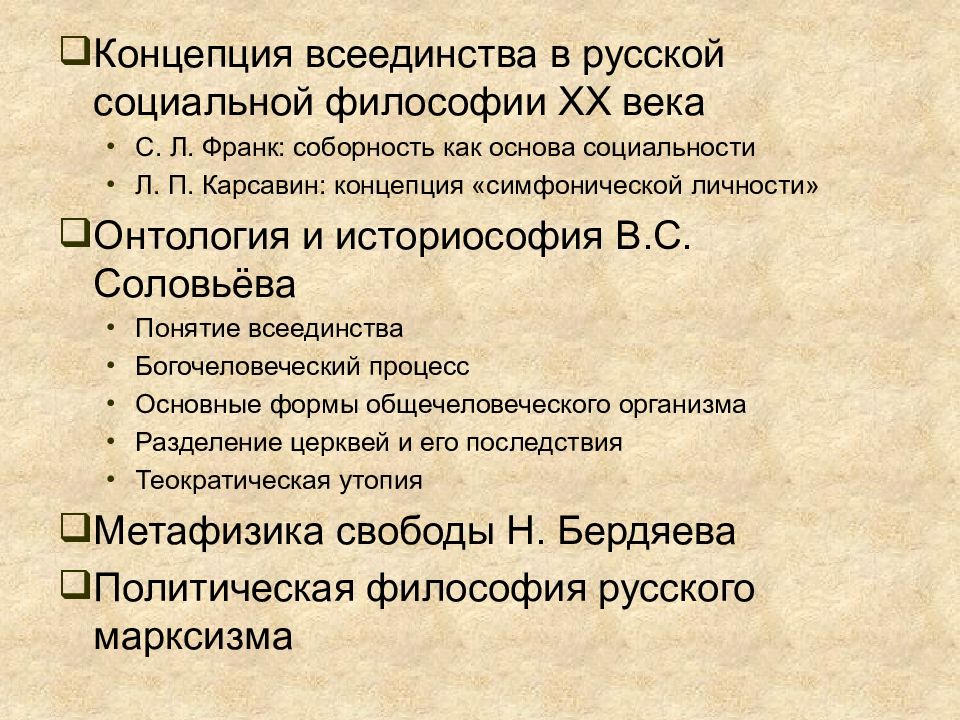

Слайд 11

Концепция всеединства в русской социальной философии XX века С. Л. Франк: соборность как основа социальности Л. П. Карсавин: концепция «симфонической личности» Онтология и историософия В.С. Соловьёва Понятие всеединства Богочеловеческий процесс Основные формы общечеловеческого организма Разделение церквей и его последствия Теократическая утопия Метафизика свободы Н. Бердяева Политическая философия русского марксизма

Предмет истории и её действующие лица Жизнь всего человечества Общности (определяемые по вероисповеданиям) Новая парадигма исторической науки Народные верования как исторические источники «Поэтический инстинкт» как метод исследования Ретроспективный метод («возвратный ход») Общая схема исторического процесса «Иранство» и «кушитство» Община и дружина Россия и Европа Будущее человечества и миссия России Единение человечества на органически-духовных, а не механических (империалистических) началах

Слайд 13: Философия истории славянофилов Доктрина соборности

Соборность – «единство свободное и органическое, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви».

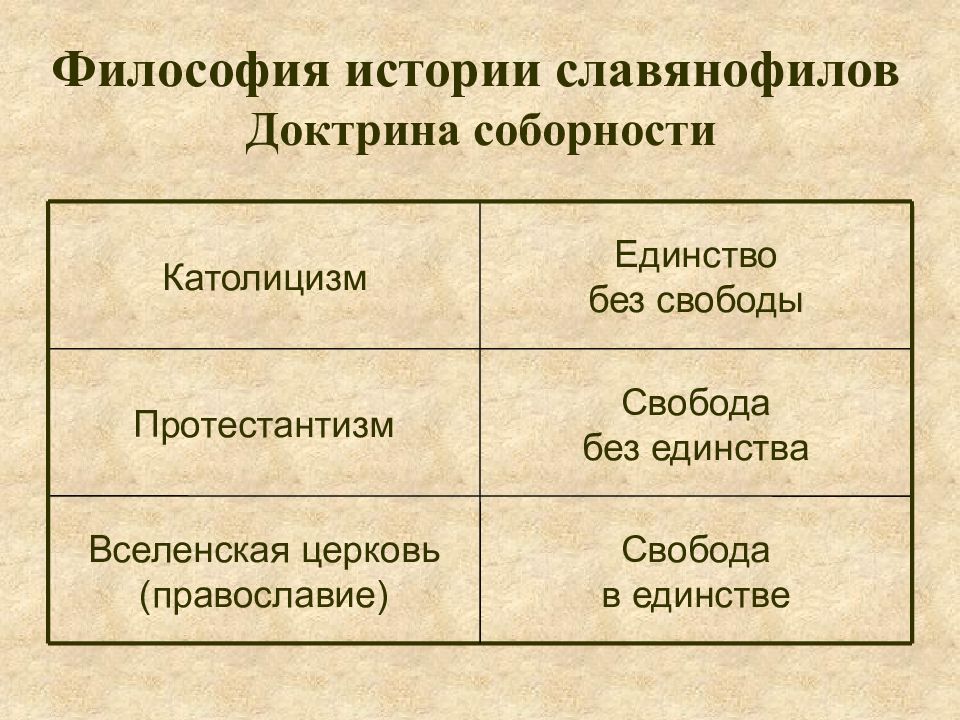

Слайд 14: Философия истории славянофилов Доктрина соборности

Свобода в единстве Вселенская церковь (православие) Свобода без единства Протестантизм Единство без свободы Католицизм Философия истории славянофилов Доктрина соборности

Слайд 15: Философия истории славянофилов Доктрина соборности

В романизме, верно понятом, единство для христиан есть лишь единство послушания центральной власти ; это порабощение христиан доктрине, которой они не содействуют и которая должна навсегда оставаться для них чем-то внешним (так как она всецело почиет в едином главе иерархии), наконец, это узаконенное равнодушие к вере, которая окончательно сводится в подчинение вере другого. Это, очевидно, единство в смысле условном, а не в смысле христианском. А. С. Хомяков. «Ещё несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях».

Слайд 16: Философия истории славянофилов Доктрина соборности

В протестантстве свобода для целой общины есть свобода постоянного колебания, свобода, всегда готовая взять назад приговоры, ею же произнесённые накануне... Для отдельного же лица… свобода есть или свобода сомнения, проявляющаяся в том, кто, зная себя, сознаёт свою немощь, или свобода нелепой веры в себя, проявляющаяся в том, кто творит себе кумир из своей гордости. В том и другом виде это, пожалуй, тоже свобода, но… свобода в смысле политическом, но не в смысле христианском. А. С. Хомяков.

Слайд 17: Философия истории славянофилов Доктрина соборности

Единство истинное, внутреннее, плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит не научный рационализм и не произвольная условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви и молитвы, единство, в котором, при всём различии в степени иерархических полномочий на совершение таинств, никто не порабощается, но все равно призываются быть участниками в общем деле, словом единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению, – таково единство Церкви. А. С. Хомяков

Слайд 18: Философия истории славянофилов Социальная и политическая онтология

... Когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлечённо: собственно действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая сама по себе своё бесконечное, безусловное достоинство, – есть необходимое условие всякого духовного развития народа. К. Д. Кавелин. «Взгляд на юридический быт древней России».

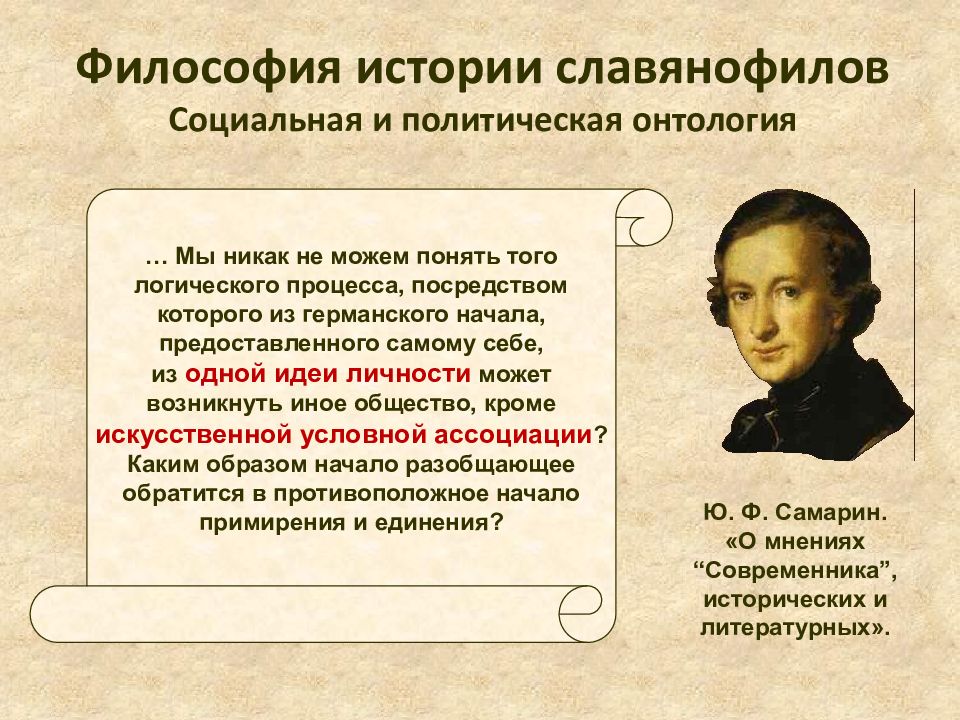

Слайд 19: Философия истории славянофилов Социальная и политическая онтология

… Мы никак не можем понять того логического процесса, посредством которого из германского начала, предоставленного самому себе, из одной идеи личности может возникнуть иное общество, кроме искусственной условной ассоциации ? Каким образом начало разобщающее обратится в противоположное начало примирения и единения? Ю. Ф. Самарин. «О мнениях “ Современника ”, исторических и литературных».

Слайд 20: Философия истории Социальная и политическая онтология

Самобытность (национализм) Универсализм (космополитизм) Социокультурная ориентация Вера и религия Разум и наука Духовная ориентация Органическое развитие Общественный договор Политическая онтология Культура как продукт стихийного развития Культура как сознательное творчество Социальная онтология Славянофилы Западники

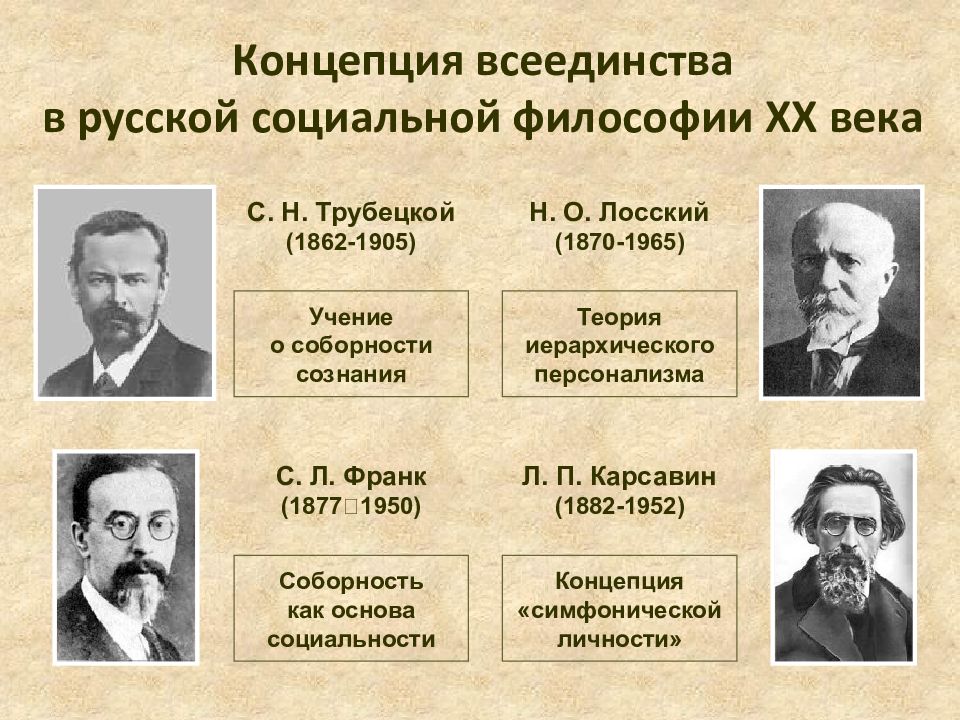

Слайд 21: Концепция всеединства в русской социальной философии XX века

С. Н. Трубецкой (1862-1905) С. Л. Франк (1877‑1950) Н. О. Лосский (1870-1965) Л. П. Карсавин (1882-1952) Концепция «симфонической личности» Теория иерархического персонализма Соборность как основа социальности Учение о соборности сознания

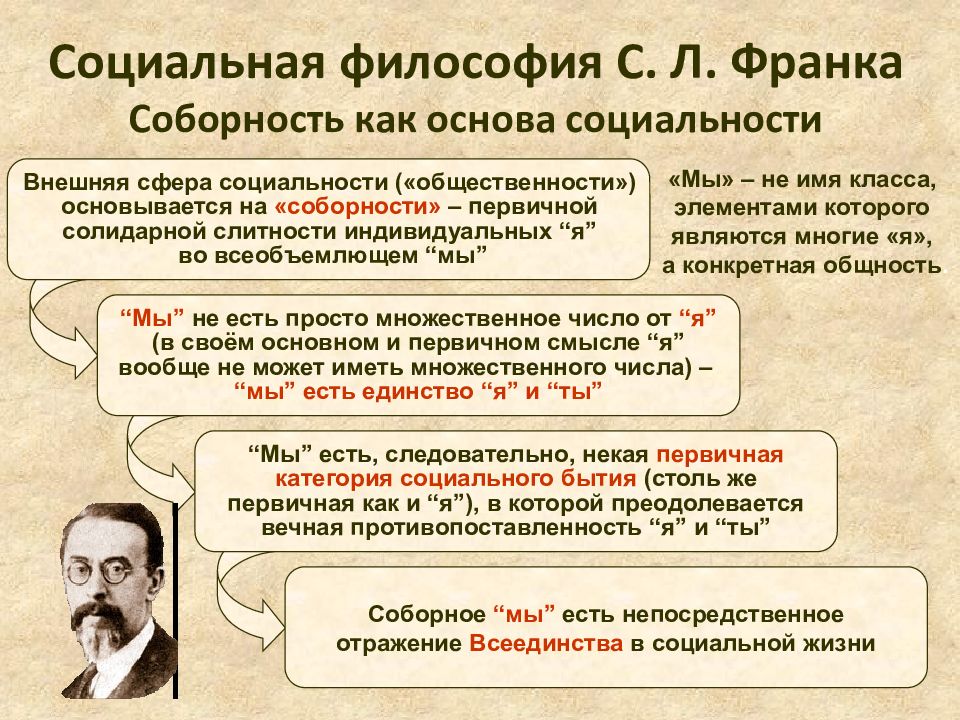

Слайд 22: Социальная философия С. Л. Франка Соборность как основа социальности

Внешняя сфера социальности («общественности») основывается на «соборности» – первичной солидарной слитности индивидуальных “я” во всеобъемлющем “мы” “ Мы ” не есть просто множественное число от “ я ” (в своём основном и первичном смысле “ я ” вообще не может иметь множественного числа) – “ мы ” есть единство “ я ” и “ ты ” “ Мы ” есть, следовательно, некая первичная категория социального бытия (столь же первичная как и “ я ” ), в которой преодолевается вечная противопоставленность “ я ” и “ ты ” Соборное “мы” есть непосредственное отражение Всеединства в социальной жизни Социальная философия С. Л. Франка Соборность как основа социальности «Мы» – не имя класса, элементами которого являются многие «я», а конкретная общность.

Слайд 23: Философия истории Л. П. Карсавина Концепция «симфонической личности»

Человечество Культуры Народы Сословия Роды Семьи Социальные эфемериды Периодические личности Постоянные личности Самодовлеющие личности Функциональные личности

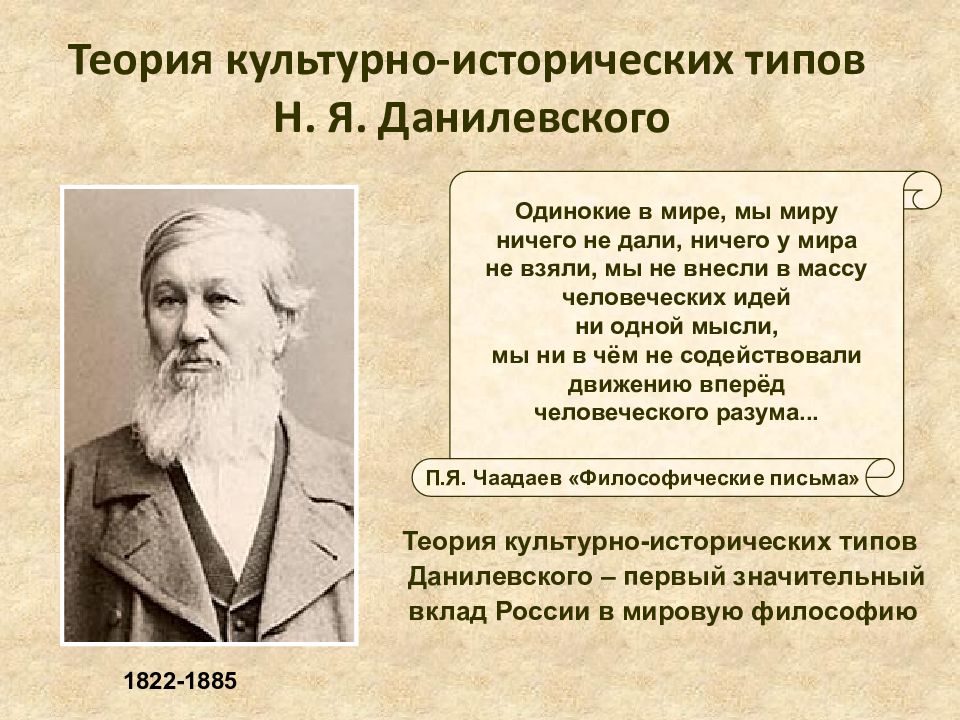

Слайд 24: Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского

Теория культурно-исторических типов Данилевского – первый значительный вклад России в мировую философию Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд человеческого разума... П.Я. Чаадаев «Философические письма» 1822-1885

Слайд 25: Теория культурно-исторических типов Степени развития и типы развития

В основе универсалистской парадигмы лежит логически не корректное деление истории на периоды: древность, средневековье, новое время. В истории каждой цивилизации выделяются свои фазы развития: свои «древность», «средневековье» и «новое время». Между последними больше общего, чем между ними и соответствующими периодами других цивилизаций. Деление истории по уровням развития не исчерпывает всего богатства её содержания.

Слайд 26: Теория культурно-исторических типов Многообразие культур

Культура не универсальна (западная – в том числе). Совокупное человечество не есть реальный субъект истории, но лишь абстрактная идея. Разнообразие, а не единообразие – закон и условие прогресса.

Слайд 27: Теория культурно-исторических типов Многообразие культур

Дабы поступательное движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, т. е. надо чтобы вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-исторического типа. Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа».

Слайд 28: Теория культурно-исторических типов Многообразие культур

Прогресс <…> состоит не в том, чтобы идти все в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую точку развития, в сравнении с её предшественницами или современницами, во всех сторонах развития. Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа».

Слайд 29: Теория культурно-исторических типов Десять культурно-исторических типов

Египетский Китайский Древнесемитский Индийский Иранский Еврейский Греческий Римский Аравийский Романо-германский Мексиканский Перуанский Славяно-русский

Слайд 30: Теория культурно-исторических типов Положительные и отрицательные деятели истории

Положительные деятели истории (самобытные цивилизации) Отрицательные деятели истории (народы-разрушители) Народы, не достигшие исторической индивидуальности

Слайд 31: Теория культурно-исторических типов Законы культурно-исторического движения

Языковое родство как критерий и основа самобытного культурно-исторического типа. Политическая независимость как условие развития самобытного культурно-исторического типа. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Цивилизация достигает полноты развития, когда составляющие её этнографические элементы не поглощены одним политическим целым, а составляют политическую систему государств. Развитие цивилизаций подобно жизни многолетних одноплодных растений, у которых продолжительный период роста сменяется коротким (и никогда не повторяющимся) периодом расцвета.

Слайд 32: Теория культурно-исторических типов «Одноосновные» и «многоосновные» цивилизации

Цивилизации не бывают «лучше» или «хуже» – они просто разные. Цивилизации различаются преимущественным развитием какой-то одной стороны культуры : еврейская цивилизация – преимущественно религиозная, греческая – преимущественно эстетическая, римская – преимущественно политико-правовая. Европейцы расширили область культурного творчества, создав «двуосновную» цивилизацию – научно-промышленную. Грядущая славяно-русская цивилизация будет – впервые в истории – полной «четырёхосновной»: Россия призвана решить и социально-экономический вопрос, который в Европе остался неразрешённым.

Слайд 33: Философия культуры К. Н. Леонтьева Фазы развития культур

Все культуры подчинены общему закону циклического развития, согласно которому всё развивающееся проходит через три периода: «первичной простоты» «цветущей сложности» «вторичного смесительного упрощения»

Слайд 34: Онтология В. С. Соловьёва Понятие всеединства

Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для частей, следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от их исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все частные элементы находили себя друг в друге и в целом, каждое полагало себя в другом и другое в себе, ощущало в своей частности единство целого и в целом свою частность, – одним словом, абсолютная солидарность всего существующего, Бог – всё во всех. В. С. Соловьёв. «Общий смысл искусства».

Слайд 35: Онтология В. С. Соловьёва Понятие всеединства

Всеединство есть категория онтологии, обозначающая принцип внутренней формы совершенного единства множества, согласно которому все элементы такого множества тождественны между собой и тождественны целому, но в то же время не сливаются в неразличимое и сплошное единство, а образуют особый полифонический строй, «трансрациональное единство раздельности и взаимопроникнутости»

Слайд 36: Историософия В. С. Соловьёва Богочеловеческий процесс

В идеальном космосе, воплощающем полноту совершенства, нет места процессу, развитию, переходу от менее совершенного к более совершенному – всей исторической драме «Загадкой для разума» является отнюдь не идеальный, ясный космос, а наш мир, непонятный, нестройный и преходящий

Слайд 37: Историософия В. С. Соловьёва Богочеловеческий процесс

Однако этот мир предполагает мир идеальный как свою норму и критерий оценки: мы не находили бы его полным заблуждений, если бы не имели представления о сущей истине; не считали бы его злым, если бы не носили в себе идею добра; не чувствовали его безобразия, если бы были слепы к красоте. Поскольку он носит в себе идеалы истины, добра и красоты, человек оказывается посредствующим звеном между миром идеальным и земным.

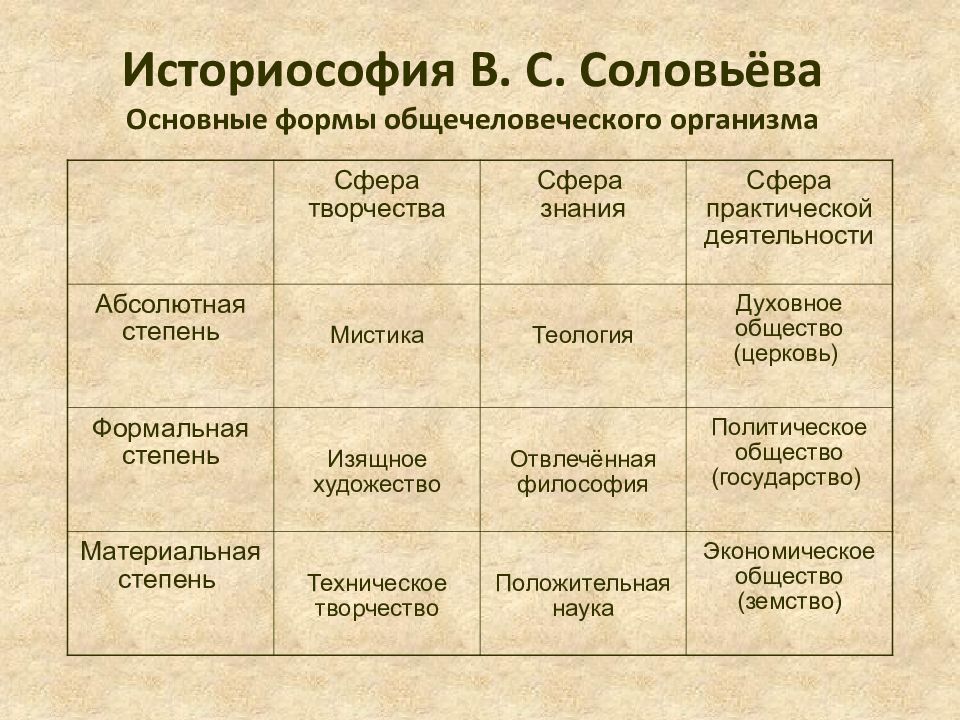

Слайд 38: Историософия В. С. Соловьёва Основные формы общечеловеческого организма

Сфера творчества Сфера знания Сфера практической деятельности Абсолютная степень Мистика Теология Духовное общество (церковь) Формальная степень Изящное художество Отвлечённая философия Политическое общество (государство) Материальная степень Техническое творчество Положительная наука Экономическое общество (земство)

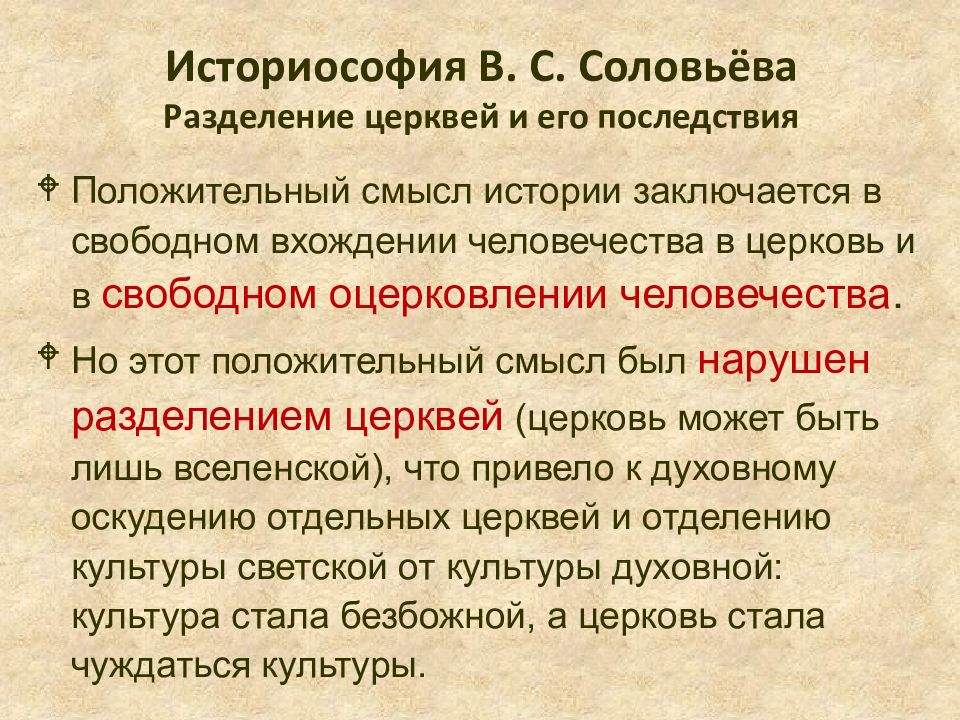

Слайд 39: Историософия В. С. Соловьёва Разделение церквей и его последствия

Положительный смысл истории заключается в свободном вхождении человечества в церковь и в свободном оцерковлении человечества. Но этот положительный смысл был нарушен разделением церквей (церковь может быть лишь вселенской), что привело к духовному оскудению отдельных церквей и отделению культуры светской от культуры духовной: культура стала безбожной, а церковь стала чуждаться культуры.

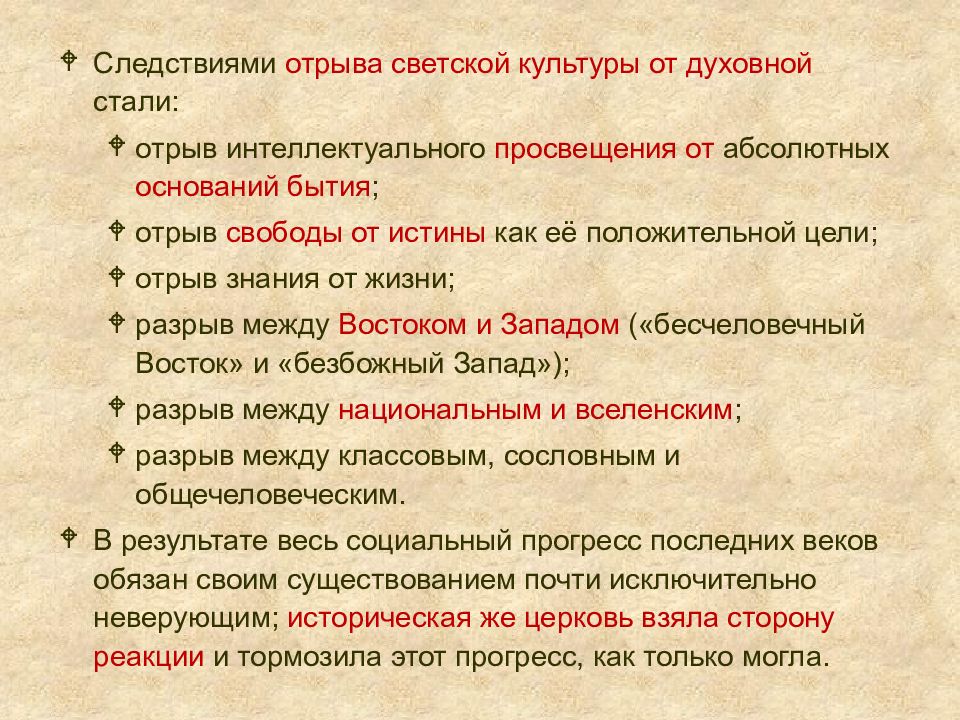

Слайд 40

Следствиями отрыва светской культуры от духовной стали: отрыв интеллектуального просвещения от абсолютных оснований бытия ; отрыв свободы от истины как её положительной цели; отрыв знания от жизни; разрыв между Востоком и Западом («бесчеловечный Восток» и «безбожный Запад»); разрыв между национальным и вселенским ; разрыв между классовым, сословным и общечеловеческим. В результате весь социальный прогресс последних веков обязан своим существованием почти исключительно неверующим; историческая же церковь взяла сторону реакции и тормозила этот прогресс, как только могла.

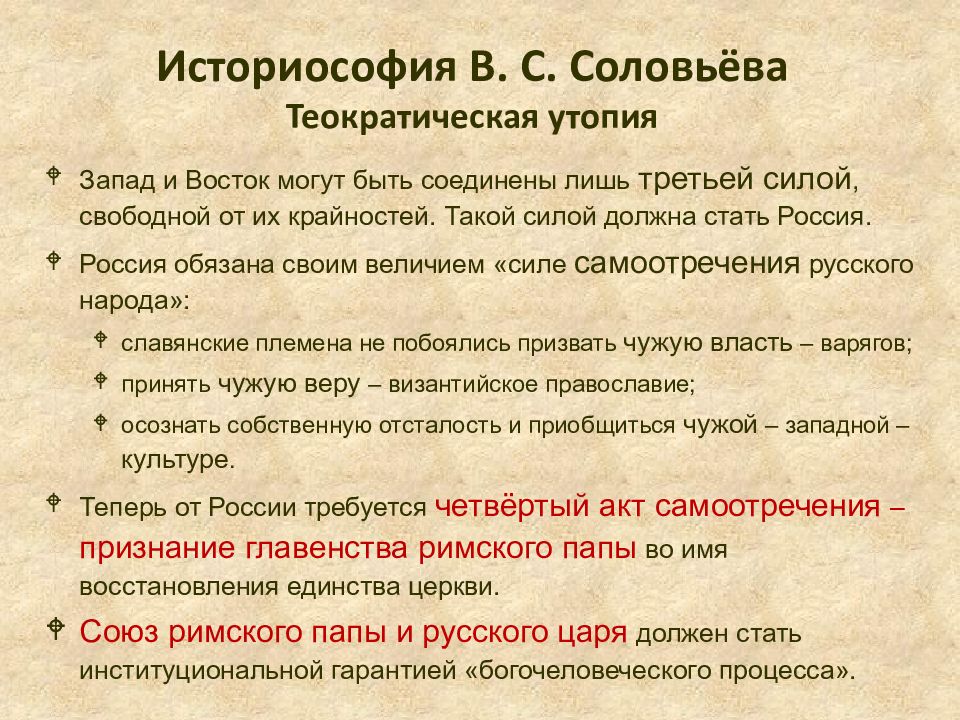

Слайд 41: Историософия В. С. Соловьёва Теократическая утопия

Запад и Восток могут быть соединены лишь третьей силой, свободной от их крайностей. Такой силой должна стать Россия. Россия обязана своим величием «силе самоотречения русского народа»: славянские племена не побоялись призвать чужую власть – варягов; принять чужую веру – византийское православие; осознать собственную отсталость и приобщиться чужой – западной – культуре. Теперь от России требуется четвёртый акт самоотречения – признание главенства римского папы во имя восстановления единства церкви. Союз римского папы и русского царя должен стать институциональной гарантией «богочеловеческого процесса».

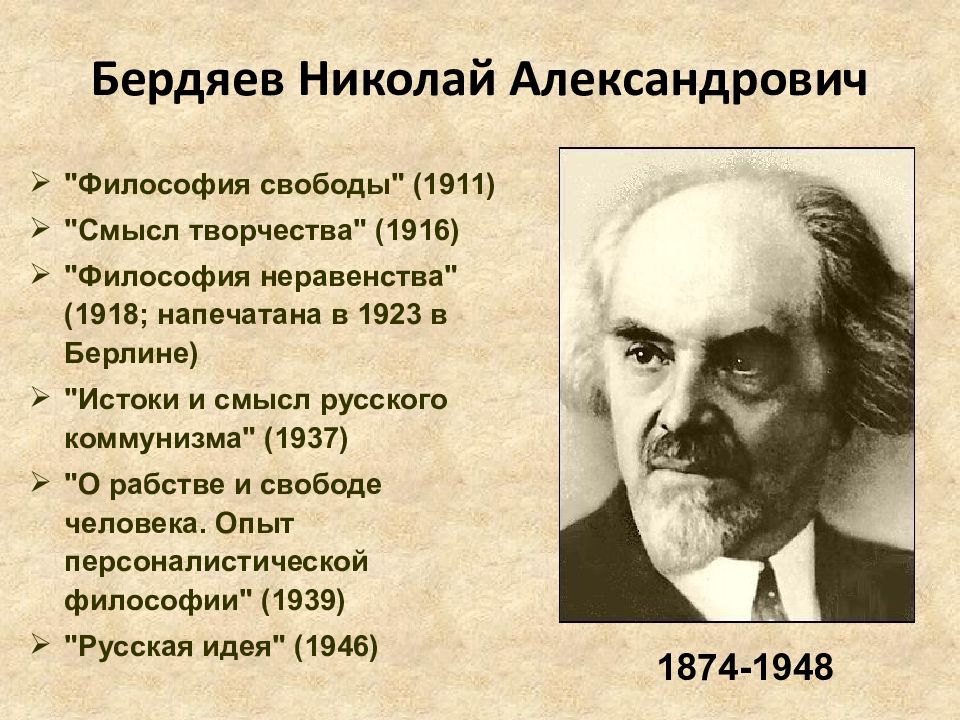

Слайд 42: Бердяев Николай Александрович

"Философия свободы" (1911) "Смысл творчества" (1916) "Философия неравенства" (1918; напечатана в 1923 в Берлине) "Истоки и смысл русского коммунизма" (1937) "О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии" (1939) "Русская идея" (1946) 1874-1948

Слайд 43: Метафизика Бердяева

Свобода человека не сотворена Богом, тварная свобода невозможна; Свобода – нечто первичное, «меон», из которого рождается Сам Бог; По отношению к свободе “Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский”.

Слайд 44: Русский космизм

комплексное учение о взаимодействии человека и мира, построенное на глобальном планетарном мышлении, характерном для плеяды отечественных учёных XIX-XX вв.: Н.Ф.Федоров, Вл.С.Соловьев, К.Э.Циолковский, П.А.Флоренский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.О.Лосский, Н.А.Бердяев, Д.Л.Андреев и др.

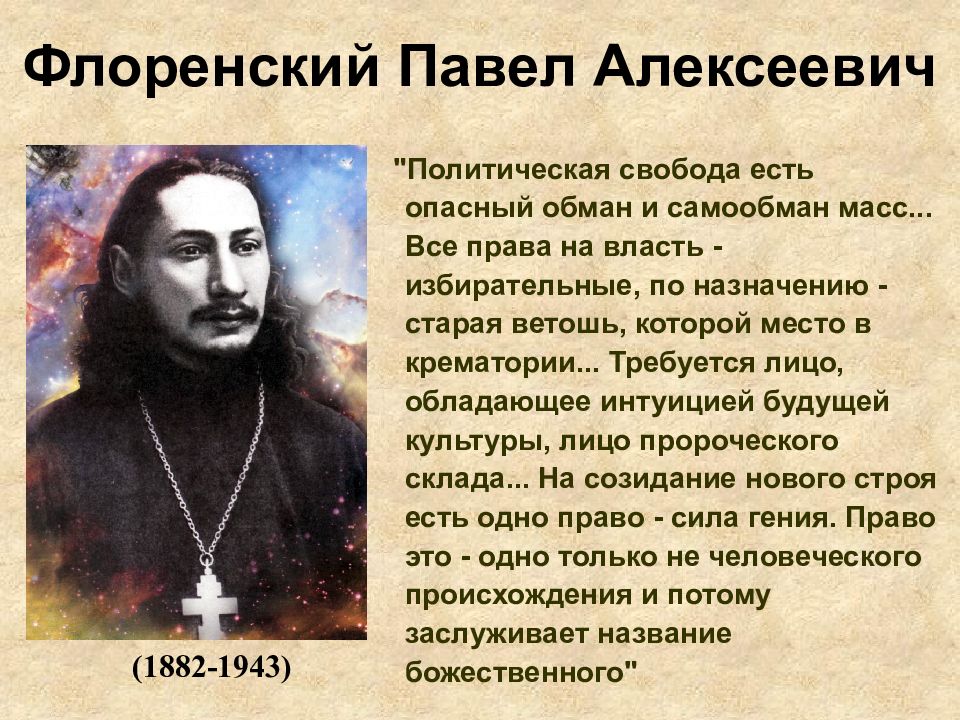

Слайд 45: Флоренский Павел Алексеевич

"Политическая свобода есть опасный обман и самообман масс... Все права на власть - избирательные, по назначению - старая ветошь, которой место в крематории... Требуется лицо, обладающее интуицией будущей культуры, лицо пророческого склада... На созидание нового строя есть одно право - сила гения. Право это - одно только не человеческого происхождения и потому заслуживает название божественного" (1882-1943)

Слайд 46: Космизм Павла Флоренского

Существует "идеальное родство" мира и человека, их "пронизанность друг другом", взаимосвязанность И мир и человек одинаково сложны и внутренне бесконечны, поэтому они могут рассматриваться как части друг друга Мир есть раскрытие Человека, проекция его

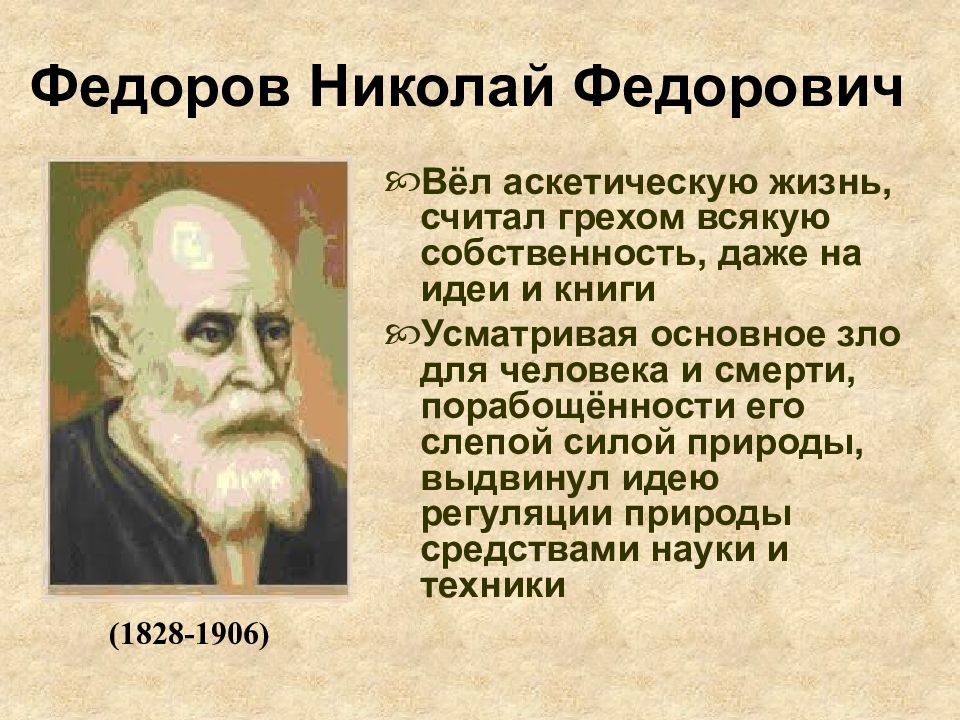

Слайд 47: Федоров Николай Федорович

Вёл аскетическую жизнь, считал грехом всякую собственность, даже на идеи и книги Усматривая основное зло для человека и смерти, порабощённости его слепой силой природы, выдвинул идею регуляции природы средствами науки и техники (1828-1906)

Слайд 48: Философия общего дела (1906)

Высшая цель регуляции – воскрешение предков ("отцов") путь к нему лежит через овладение природой, переустройство человеческого организма, освоение космоса и управление космическими процессами

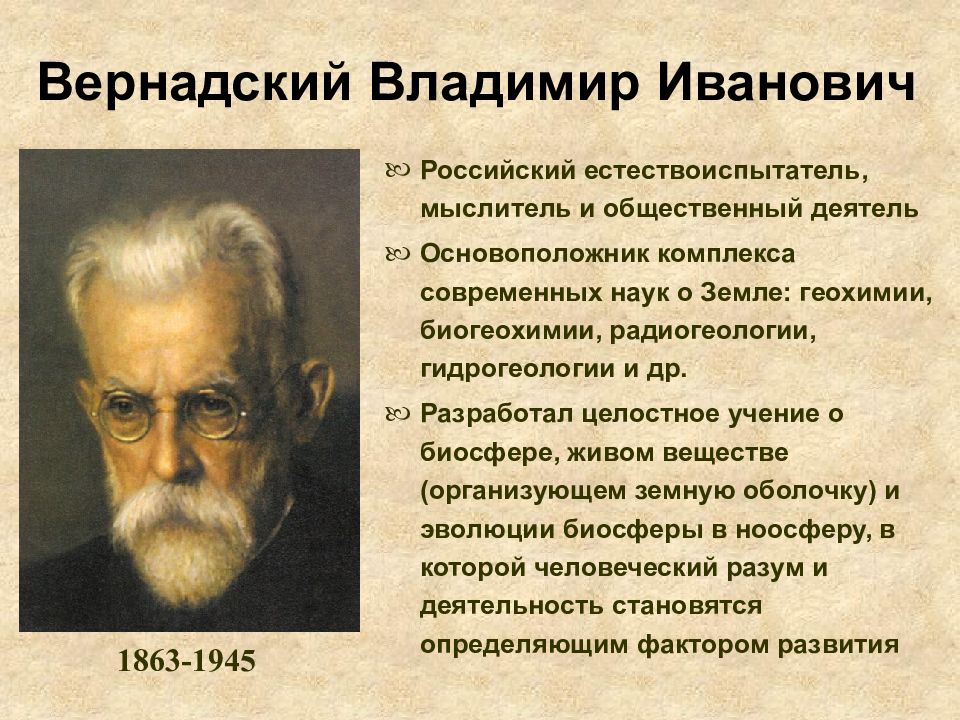

Слайд 49: Вернадский Владимир Иванович

Российский естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Основоположник комплекса современных наук о Земле: геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии и др. Разработал целостное учение о биосфере, живом веществе (организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу, в которой человеческий разум и деятельность становятся определяющим фактором развития 1863-1945

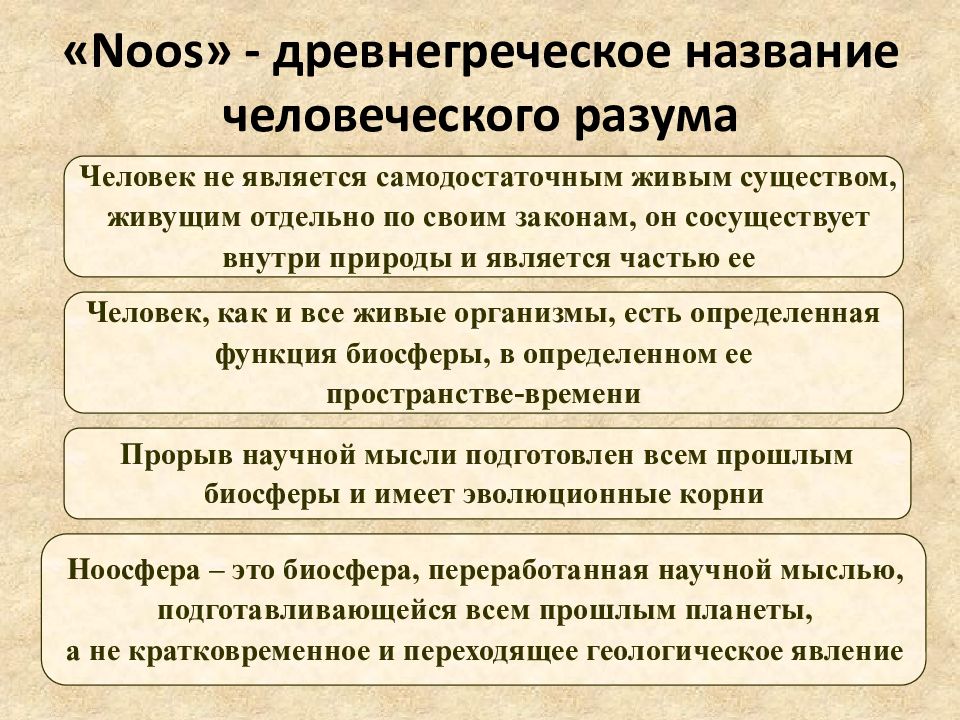

Слайд 50: Noos » - древнегреческое название человеческого разума

Человек не является самодостаточным живым существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее Человек, как и все живые организмы, есть определенная функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени Прорыв научной мысли подготовлен всем прошлым биосферы и имеет эволюционные корни Ноосфера – это биосфера, переработанная научной мыслью, подготавливающейся всем прошлым планеты, а не кратковременное и переходящее геологическое явление

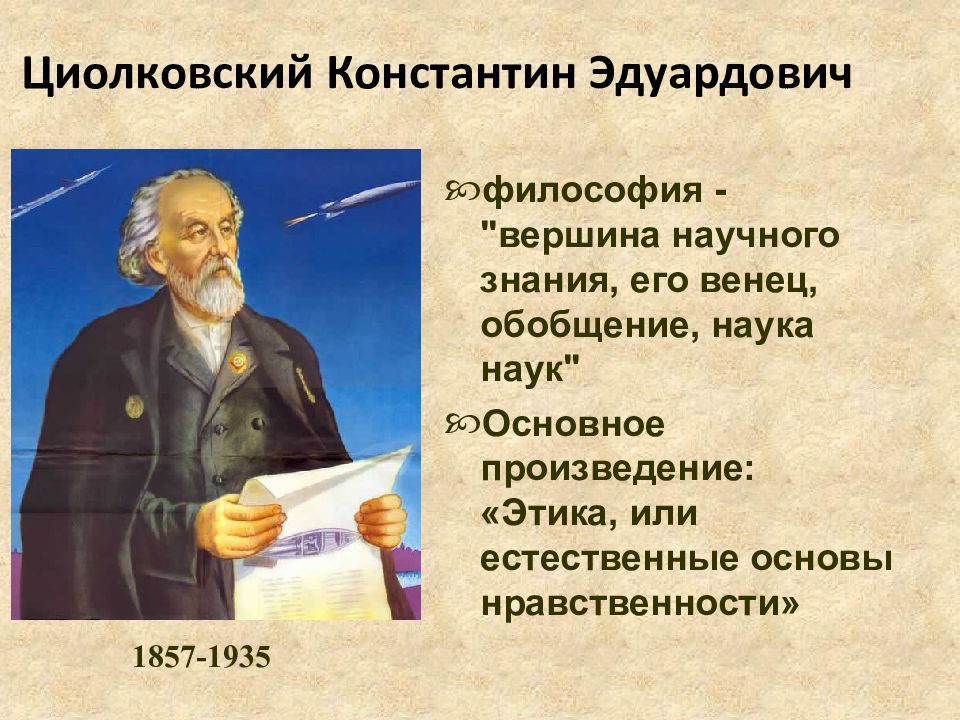

Слайд 51: Циолковский Константин Эдуардович

философия - "вершина научного знания, его венец, обобщение, наука наук" Основное произведение: «Этика, или естественные основы нравственности» 1857-1935

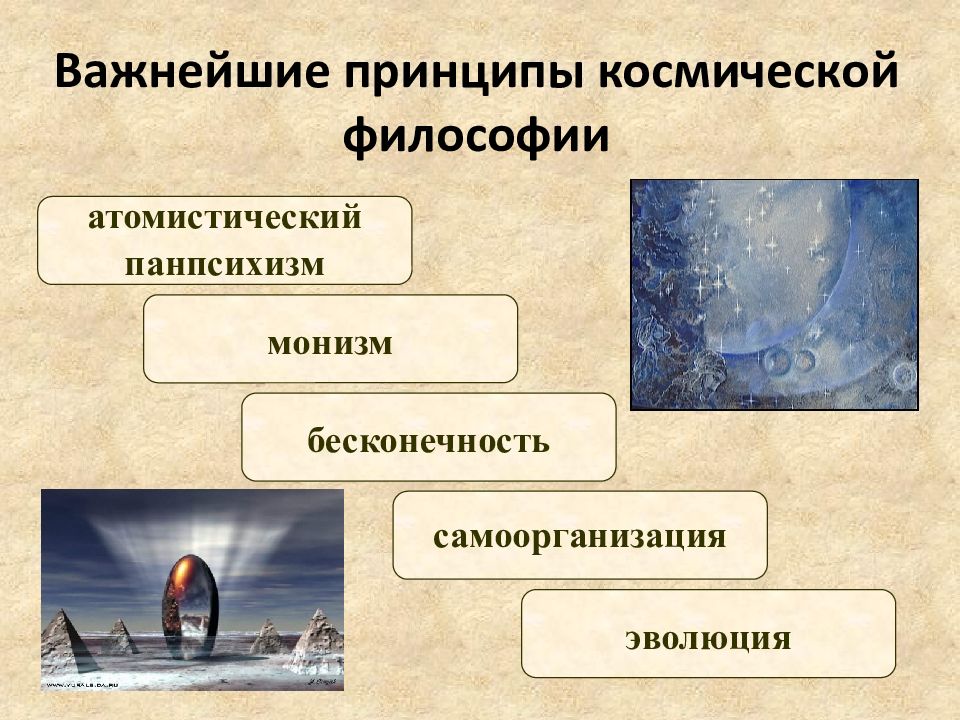

Слайд 52: Важнейшие принципы космической философии

атомистический панпсихизм монизм бесконечность самоорганизация эволюция

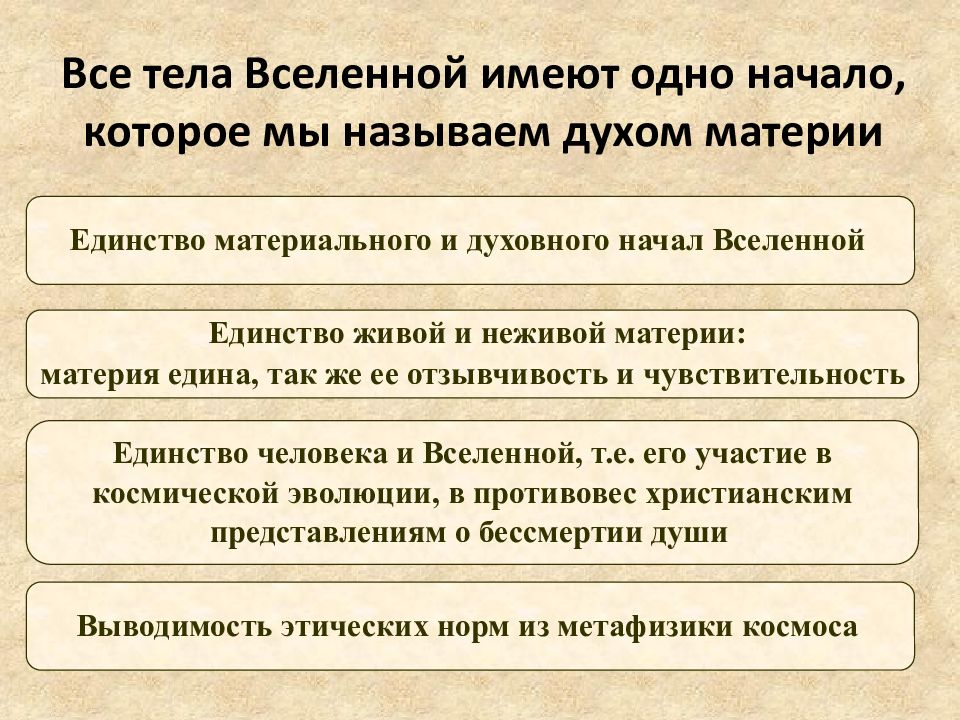

Слайд 53: Все тела Вселенной имеют одно начало, которое мы называем духом материи

Единство материального и духовного начал Вселенной Единство живой и неживой материи: материя едина, так же ее отзывчивость и чувствительность Единство человека и Вселенной, т.е. его участие в космической эволюции, в противовес христианским представлениям о бессмертии души Выводимость этических норм из метафизики космоса

Слайд 54: Человек не вершина эволюции

Человечеству предстоит "идти вперёд и прогрессировать - в отношении тела, ума, нравственности, познания и технического могущества По истечении тысячи миллионов лет "ничего несовершенного... на Земле уже не будет. Останется одно хорошее, к чему неизбежно приведёт наш разум и его сила"

Слайд 55: Русский марксизм

Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) Ильенков Эвальд Васильевич (1924-1979) Троцкий Лев Давидович (1879-1940)

Слайд 56: Г. В. Плеханов (1856-1918)

К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (опубл. 1895) К вопросу о роли личности в истории (1898) Materialismus militans (1908) Основные сочинения

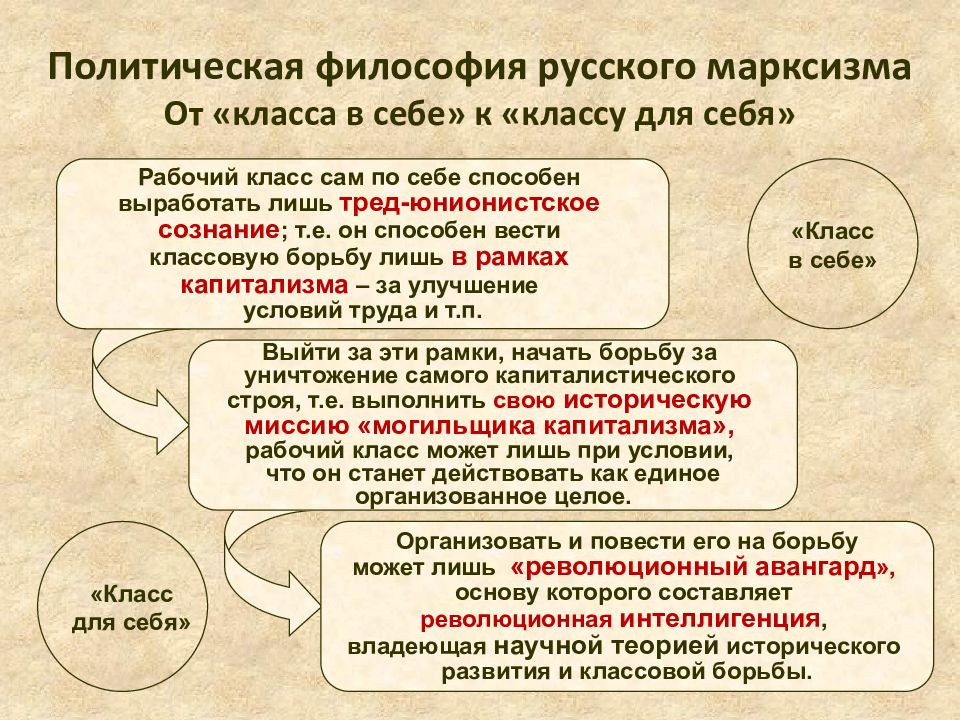

Слайд 57: Политическая философия русского марксизма От «класса в себе» к «классу для себя»

Рабочий класс сам по себе способен выработать лишь тред-юнионистское сознание ; т.е. он способен вести классовую борьбу лишь в рамках капитализма – за улучшение условий труда и т.п. Выйти за эти рамки, начать борьбу за уничтожение самого капиталистического строя, т.е. выполнить свою историческую миссию «могильщика капитализма», рабочий класс может лишь при условии, что он станет действовать как единое организованное целое. Организовать и повести его на борьбу может лишь «революционный авангард », основу которого составляет революционная интеллигенция, владеющая научной теорией исторического развития и классовой борьбы. «Класс в себе» «Класс для себя»

Слайд 58: Характер и функции философии Философия и наука

Философия или опережает науку, предлагая умозрительные решения проблем, которые пока не могут быть решены наукой, или резюмирует и обобщает решения, найденные наукой (науками). Философия изучает мир как целое, науки – по частям. Задача философии – согласовать открытия разных наук и дать целостную картину мира.

Слайд 59: Функции философии Место марксизма в истории философии

Марксизм – высшая точка развития материализма. Основными «вехами» развития материализма до Маркса были: Б. Спиноза, французские материалисты эпохи Просвещения (Ж. О. Ламетри, К. А. Гельвеций, Д. Дидро, П. Гольбах), Л. Фейербах. Карл Маркс распространил материализм на сферу общественной жизни.

Слайд 60: Функции философии Основные части марксистской философии

«Душой» марксизма как философской системы является диалектика как метод и универсальная теория развития. Двумя основными частями философской системы марксизма являются: философия природы (материалистическое понимание природы), философия истории (материалистическое понимание истории).

Слайд 61: Материализм Учение о материи

Единственно сущее в мире – материальная субстанция, основными атрибутами которой являются движение и мышление. Материя существует вне и независимо от человека. Материя – причина ощущений как исходных и основных источников знания.

Слайд 62: Материализм Диалектика

Принцип «всё течёт, всё изменяется» – основной закон всего существующего. При этом мир не просто изменяется, но изменяется закономерно и поступательно. Законы движения мира суть законы диалектики. Диалектика есть «алгебра прогресса».

Слайд 63: Философия истории Материалистическое понимание истории

Научное понимание любой области действительности, в том числе – и истории, может быть только монистическим Две разновидности монизма: материализм идеализм Материализм единственно научен, так как только он представляет историю как объективный процесс

Слайд 64: Философия истории Роль личности в истории

Законы истории – законы человеческой деятельности, поэтому историческая необходимость реализуется не иначе, как через действия людей Великие исторические деятели, как правило, понимают, что действуют не «от себя», а как бы «осёдлывают» объективный исторический процесс (именно это и делает их великими) Критика: «субъективного метода» в социологии (Михайловского) концепции «героев и толпы»

Слайд 65: Философия истории «Осмысленное западничество»

Будущее человечества – социализм, но в России конца XIX – начала XX века капитализм – единственная альтернатива «азиатчине». Капитализм плох, но деспотизм ещё хуже: капитализм развивает в человеке зверя – деспотизм превращает человека во вьючную скотину.

Слайд 66: Философия истории «Осмысленное западничество»

Капитализм налагает свою грязную руку на литературу и науку, деспотизм убивает науку и литературу, а стоны рабов заглушаются лестью да свистом бичей

Слайд 67: В. И. Ленин (1870-1924)

Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения (1902) Материализм и эмпириокритицизм: Критические заметки об одной реакционной философии (1909) Империализм как высшая стадия капитализма (1915) Государство и революция (1917) Основные сочинения

Слайд 68: Основные направления творчества

Политическая философия Классовая борьба Концепция революционного авангарда Учение о государстве Теория познания Партийность философии Гносеологические корни идеализма Теория отражения и учение об объективной истине Абсолютная и относительная истина Диалектика «Ядро диалектики» Принципы диалектики

Слайд 69: Политическая философия Классовая борьба

История классовых обществ есть история классовой борьбы Все значимые события истории – прежде всего, конечно, политические, но отнюдь не только они – должны пониматься как проявление борьбы классов

Слайд 70: Политическая философия Классовая борьба

По учению социализма, т.е. марксизма <…> действительным двигателем истории является борьба классов <…> По учению буржуазных философов, двигатель прогресса – солидарность всех элементов общества, сознавших «несовершенство» того или иного учреждения. Первое учение – материалистично, второе – идеалистично. Первое – революционное. Второе – реформистское. Первое обосновывает тактику пролетариата в современных капиталистических странах. Второе – тактику буржуазии.

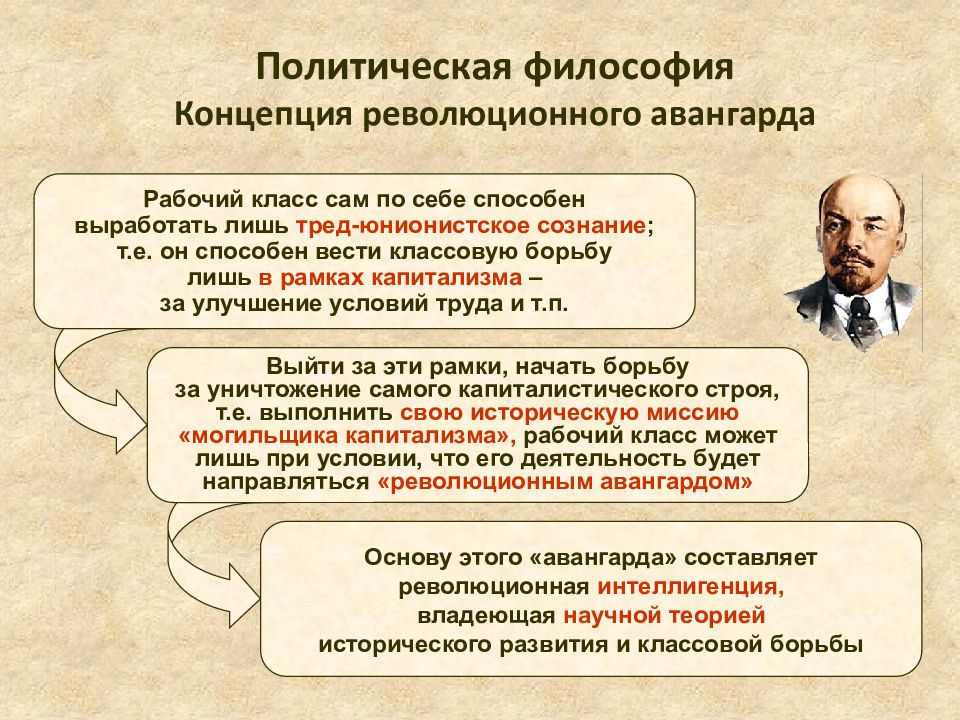

Слайд 71: Политическая философия Концепция революционного авангарда

Рабочий класс сам по себе способен выработать лишь тред-юнионистское сознание ; т.е. он способен вести классовую борьбу лишь в рамках капитализма – за улучшение условий труда и т.п. Выйти за эти рамки, начать борьбу за уничтожение самого капиталистического строя, т.е. выполнить свою историческую миссию «могильщика капитализма», рабочий класс может лишь при условии, что его деятельность будет направляться «революционным авангардом» Основу этого «авангарда» составляет революционная интеллигенция, владеющая научной теорией исторического развития и классовой борьбы

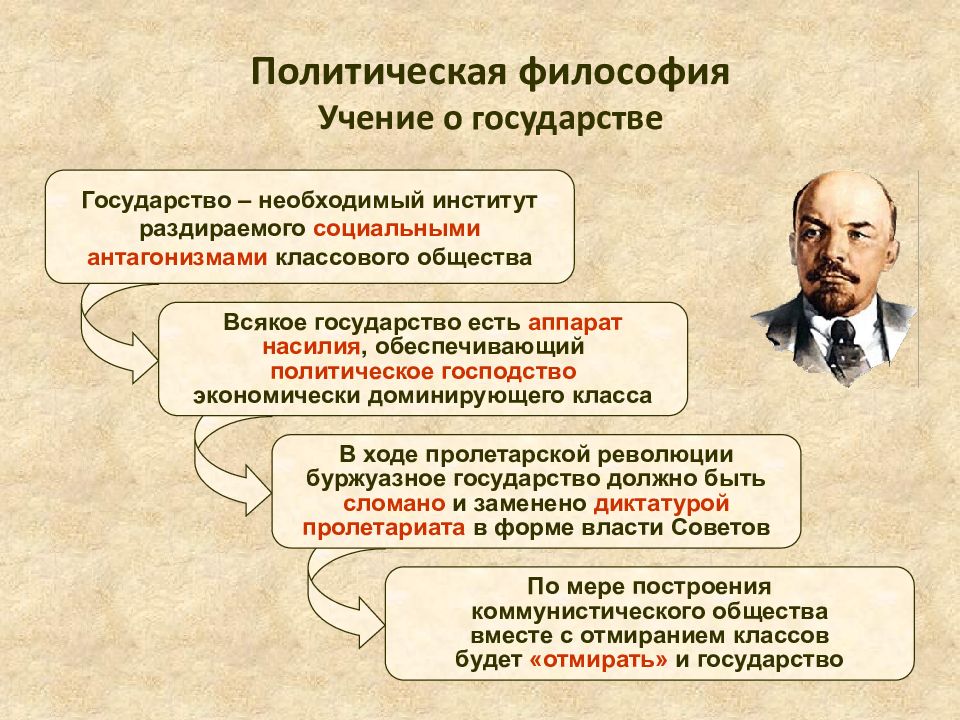

Слайд 72: Политическая философия Учение о государстве

Государство – необходимый институт раздираемого социальными антагонизмами классового общества Всякое государство есть аппарат насилия, обеспечивающий политическое господство экономически доминирующего класса В ходе пролетарской революции буржуазное государство должно быть сломано и заменено диктатурой пролетариата в форме власти Советов По мере построения коммунистического общества вместе с отмиранием классов будет «отмирать» и государство Политическая философия Учение о государстве

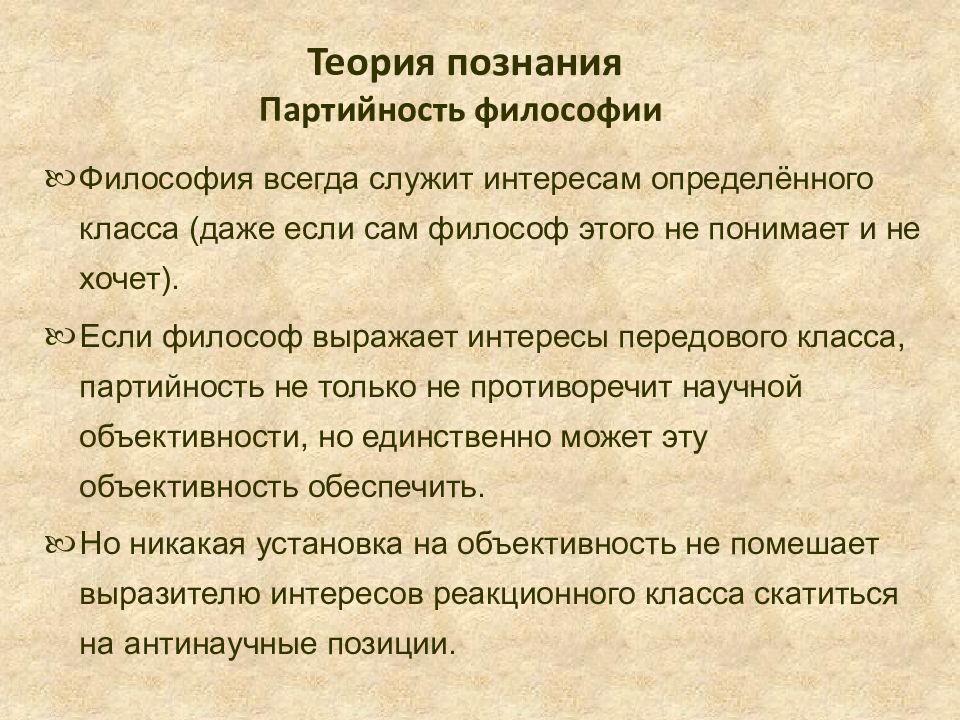

Слайд 73: Теория познания Партийность философии

Философия всегда служит интересам определённого класса (даже если сам философ этого не понимает и не хочет). Если философ выражает интересы передового класса, партийность не только не противоречит научной объективности, но единственно может эту объективность обеспечить. Но никакая установка на объективность не помешает выразителю интересов реакционного класса скатиться на антинаучные позиции.

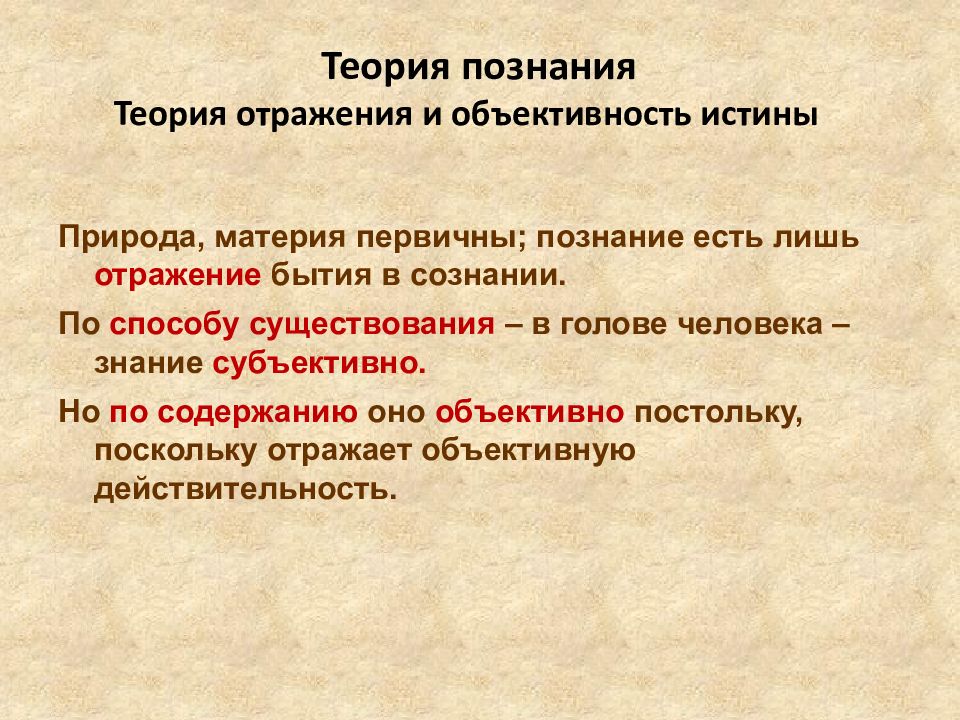

Слайд 74: Теория познания Теория отражения и объективность истины

Природа, материя первичны; познание есть лишь отражение бытия в сознании. По способу существования – в голове человека – знание субъективно. Но по содержанию оно объективно постольку, поскольку отражает объективную действительность.

Слайд 75: Теория познания Абсолютная и относительная истина

Мир в принципе познаваем, и в этом смысле абсолютная истина достижима. Однако на любом конкретном этапе познания человеку доступна лишь относительная (т.е. неполная, обусловленная и ограниченная его специфическими обстоятельствами) истина. Критерием «истинности» такой частичной истины является «материальная» практика, понимаемая как процесс активной, социально организованной деятельности по преобразованию окружающего мира, прежде всего – производственной и революционной.

Слайд 76: Диалектика «Ядро диалектики»

Из трёх «законов диалектики»: единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания – в качестве её «ядра» выделяется закон единства и борьбы противоположностей, как определяющий источник развития и характеризующий само развитие как саморазвитие.

Последний слайд презентации: История русской философии: Диалектика Принципы диалектики

Законы диалектики Закон единства и борьбы противоположностей Закон перехода количественных изменений в качественные Закон отрицания отрицания Принципы диалектики Принцип объективности Принцип развития Принцип историзма Принцип конкретности Категории диалектики Содержание и форма Сущность и явление Необходимость и случайность и пр.