Первый слайд презентации: IV. Синдромный анализ нарушений ВПФ, проблема факторов в нейропсихологии лекция №19

К.м.н. Королева В.В. Челябинск - 2014

Слайд 2: Проблема факторов в нейропсихологии

Слайд 3

Системныи ̆ принцип психологического строения высших психических функций и их системная динамическая мозговая организация являются причинои ̆ того, что при локальных поражениях головного мозга (преимущественно корковых структур) нарушается не одна какая-либо психическая функция (или «психическая деятельность»), а целая совокупность функций, составляющих единыи ̆ нейропсихологическии ̆ синдром.

Слайд 4

Нейропсихологические синдромы представляют собои ̆ не случайное, а закономерное сочетание нейропсихологических симптомов (нарушений психических функций), основои ̆ которых является нарушение (выпадение) определенных нейропсихологических факторов.

Слайд 5

Важнейшим принципом нейропсихологического изучения нарушений высших психических функций у больных с локальными поражениями мозга является синдромныи ̆ ( факторныи ̆, или системныи ̆) анализ этих нарушений. Синдромныи ̆ анализ основан на трех основных положениях.

Слайд 7

Первое положение: синдромныи ̆ анализ предполагает тщательную качественную квалификацию характера нарушений психических функций ( нейропсихологических симптомов), а не просто их констатацию. Под качественным анализом понимается определение формы нарушения психическои ̆ функции (т. е. первичного дефекта или первичного нарушения). П ри обнаружении у больного мнестических расстройств необходимо выяснить, носят ли эти нарушения модально- неспецифическии ̆ характер или связаны лишь с определеннои ̆ модальностью, страдает ли преимущественно звено непосредственного или отсроченного воспроизведения материала и т. д. Уточнение этих особенностеи ̆ мнестического дефекта поможет обнаружить и другие нарушения психических процессов, связанные с мнестическим общим фактором.

Слайд 8

По мнению А. Р. Лурия, «... нейропсихологическое исследование никогда не должно ограничиваться простым указанием на "снижение" той или другои ̆ формы психическои ̆ деятельности. Оно всегда должно давать качественныи ̆ ( структурныи ̆) анализ наблюдаемого симптома, указывая <...> какои ̆ характер носит наблюдаемыи ̆ дефект и в силу каких причин (или факторов) этот дефект появляется ». Качественныи ̆ анализ дефекта предполагает изучение не столько результатов выполнения больными тех или других заданий, сколько особенностеи ̆ процесса их выполнения (характера ошибок и т. д.), т. е. особенностеи ̆ осуществления той или инои ̆ психическои ̆ деятельности.

Слайд 9

Необходимость качественного анализа нарушений психических функций отнюдь не является альтернативои ̆ количественному подходу, количественнои ̆ оценке этих нарушений. А. Р. Лурия считал, что в тех случаях, где это возможно, необходимо вводить и количественную меру нарушений психических процессов, что отражено, в частности, в «Схеме нейропсихологического исследования» (1973), в которои ̆ степень выраженности нейропсихологических симптомов оценивается по трехбалльнои ̆ шкале («нет», «слабо», «сильно»).

Слайд 10

Качественныи ̆ подход к изучению нарушений высших психических функций у больных с локальными поражениями головного мозга отличает отечественную нейропсихологическую школу от традиционнои ̆ западнои ̆ ( в основном американскои ̆) нейропсихологии, в которои ̆ доминирует количественныи ̆ статистическии ̆ анализ дефектов по определеннои ̆, строго заданнои ̆ схеме.

Слайд 12

Второе положение: синдромныи ̆ анализ заключается в сопоставлении первичных расстройств, непосредственно связанных с нарушенным фактором, и вторичных расстройств, которые возникают по законам системнои ̆ организации функций. Это сопоставление позволяет уяснить структуру нейропсихологического синдрома в целом, что в свою очередь дает основание для топического диагноза.

Слайд 13

А. Р. Лурия : « сложная функциональная система может нарушаться при самых разнообразных по своему расположению корковых поражениях, но каждыи ̆ раз ее страдание носит специфическии ̆ характер. Первичным в каждом случае выступает нарушение " собственнои ̆ функции" пораженного участка, которая обеспечивает нормальное протекание определенного звена функциональнои ̆ системы. Вторичным (или системным) следствием данного нарушения является распад всеи ̆ функциональнои ̆ системы в целом ».

Слайд 14

Возможно нарушение не только даннои ̆ функциональнои ̆ системы, но и других систем, которые связаны с первои ̆ ( по принципу общего звена). Выявление и сопоставление различных нарушений высших психических функций требует специальных навыков и опыта, применения специальных сенсибилизированных проб, выявляющих скрытые нарушения, и т. д.

Слайд 16

Третье положение: синдромныи ̆ анализ заключается в необходимости изучения состава не только нарушенных, но и сохранных функций. При любом ограниченном корковом очаге поражения одна группа психических функций нарушается, другие остаются сохранными. Это явление, названное Г. Л. Тойбером «принципом двойнои ̆ диссоциации функций», непосредственно связано с системным избирательным принципом нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга.

Слайд 17

П ри поражении теменно- затылочнои ̆ области левого полушария и нарушении пространственного анализа и синтеза ( как первичного фактора) возникает целыи ̆ комплекс нейропсихологических симптомов, а именно: нарушения пространственнои ̆ организации зрительного восприятия и движений ; трудности ориентировки в пространственных координатах рисунков, схем, циферблата часов; нарушения счета ; трудности понимания логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные и « квазипространственные » отношения.

Слайд 18

Эта группа функций включает в себя пространственныи ̆ фактор. В то же время другие функции, такие как узнавание и воспроизведение музыкальных мелодий, речевои ̆ слух, мнестические процессы (за исключением пространственнои ̆ памяти) и другие, остаются сохранными, поскольку они не связаны с пространственным фактором. Дифференциация нарушенных и сохранных функций — окончательныи ̆ шаг к постановке топического диагноза, являющегося целью синдромного анализа нарушений психических функций.

Слайд 19

Таким образом, качественная квалификация нарушений психических процессов, выделение как основного дефекта ( т. е. первичных нарушений ), так и вторичных системных нарушений, анализ состава не только нарушенных, но и сохранных психических функций и составляет сущность синдромного анализа, направленного на топическую диагностику локальных поражений головного мозга.

Слайд 20

М етоды факторного анализа представляют собои ̆ не случайныи ̆ набор приемов изучения тех или иных психических функций, а специально продуманную систему проб, каждая из которых направлена на решение определеннои ̆ задачи. А. Р. Лурия, создавая свою систему методов исследования высших психических функций, из множества различных приемов отобрал только самые надежные и информативные, лишь необходимое и достаточное количество проб, с помощью которых можно поставить топическии ̆ диагноз.

Слайд 21

При разработке этои ̆ методическои ̆ системы необходимо было учитывать следующее: ♦ широкии ̆ диапазон функций (моторные, сенсорные, гностические, речевые, мнестические, интеллектуальные); ♦ разные аспекты каждои ̆ функции ( произвольныи ̆, непроизвольныи ̆ способы осуществления, степень осознанности, автоматизированности и т. п.); Эти методы должны не просто оценивать ту или иную функцию, а быть инструментом синдромного анализа нарушений психических процессов.

Слайд 22

Луриевские методы неаппаратурного клинического нейропсихологического исследования больных направлены на анализ следующих функций:

Слайд 23

♦ моторных функций; ♦ слухомоторных координаций (восприятия и воспроизведения звуковысотных отношений и ритмических структур); ♦ высших кожно-кинестетических функций; ♦ зрительного гнозиса ; ♦ памяти; ♦ речи ( импрессивнои ̆ и экспрессивнои ̆); ♦ письма; ♦ чтения; ♦ счета; ♦ наглядно-образного мышления; ♦ вербально-логического мышления.

Слайд 24

Помимо перечисленных методов эта система включает также анализ материалов истории болезни и результатов беседы с больным ( его жалоб, отношения к своеи ̆ болезни, выразительности мимики, поз, адекватности его поведения и др.).

Слайд 25

Результаты беседы с больным, так же как и результаты наблюдения за ним в процессе нейропсихологического исследования, служат основанием для заключения о его личностных, эмоционально -волевых особенностях, состоянии его сознания, т. е. о тех сложных, с трудом поддающихся экспериментальному исследованию характеристиках, знание которых абсолютно необходимо для решения вопроса о локализации очага поражения.

Слайд 26

Методы А. Р. Лурия адресуются в основном к произвольному, осознанному, опосредованному речью уровню осуществления психических функций и в меньшеи ̆ степени — к непроизвольным автоматизированным или неосознаваемым психическим функциям.

Слайд 27

Луриевские методы создавались при исследовании больных с локальными поражениями левого полушария головного мозга, однако эта система методов очень эвристична и за последнее время успешно используется для более широких целеи ̆: не только при изучении больных с поражениями правого полушария и глубоких структур мозга, но и в клинике психических заболеваний, для нейропсихологического исследования детеи ̆ с локальными поражениями мозга, лиц с пограничными состояниями ЦНС, здоровых испытуемых и др.

Слайд 28

Метод синдромного анализа в компьютерную эру (КТ, МРТ) нашел новое применение как средство контроля за послеоперационным течением заболевания, эффективностью применения того или иного лечебного препарата или целои ̆ системы различных лечебных воздействии ̆ на больного. В этих случаях синдромныи ̆ анализ, используемыи ̆ при многократном исследовании больного, выявляет динамику нейропсихологических симптомов и синдромов, их стабильность или изменчивость, смену одного синдрома другим или изменение (исчезновение) тех или иных нейропсихологических симптомов внутри синдрома.

Слайд 30

При динамическом прослеживании особенностеи ̆ восстановления тех или иных психических функций в послеоперационном периоде можно видеть изменение структуры синдрома (например, исчезновение вторичных и сохранение первичных нарушений) или — чаще — исчезновение общемозговых симптомов при сохранении локальных, что также имеет большое значение для оценки состояния больного.

Слайд 31

Практическое значение этого нового использования синдромного анализа очень велико, так как оно помогает контролировать состояние больного, и со временем « удельныи ̆ вес» этого типа практическои ̆ работы нейропсихолога будет возрастать. Однако синдромныи ̆ анализ является также и инструментом теоретического исследования однои ̆ из важнейших (если не центральнои ̆) проблем нейропсихологии — проблемы факторов.

Слайд 32

П онятие «фактор» является основным теоретическим понятием, на котором построен синдромныи ̆ анализ нарушений ВПФ. Нейропсихологическии ̆ синдром формируется как результат нарушения определенного фактора; поиск и нахождение этого фактора и являются целью синдромного анализа. П оэтому А. Р. Лурия нередко использовал выражение « факторныи ̆ анализ» как синоним «синдромного анализа»; при этом он подчеркивал, что слово « факторныи ̆» не имеет прямого отношения к математическои ̆ процедуре факторного анализа.

Слайд 33

Таким образом, определение пораженного фактора — конечная цель синдромного анализа; сам фактор — объяснительная причина нейропсихологического синдрома в целом, центральное понятие теории системнои ̆ динамическои ̆ локализации ВПФ.

Слайд 34: Что такое фактор?

Под фактором А. Р. Лурия понимал «собственную функцию» ( modus operandi ) той или инои ̆ мозговои ̆ структуры, определенныи ̆ принцип (или способ) ее работы. Каждая зона мозга, входящая в функциональную систему, лежащую в основе той или инои ̆ психическои ̆ функции, ответственна за определенныи ̆ фактор. Его устранение (или патологическое изменение) приводит к нарушению работы соответствующеи ̆ функциональнои ̆ системы в целом.

Слайд 35

Это означает, что функциональная система может нарушаться при поражении большого числа мозговых зон, но при разных по локализации поражениях мозга она нарушается по-разному. Поражение той или инои ̆ мозговои ̆ структуры ( звена функциональнои ̆ системы) может проявляться либо в полном выпадении способа ее работы (или « собственнои ̆ функции» — по выражению А. Р. Лурия ), либо — чаще — в патологическом изменении режима (угнетении, раздражении и др.) или принципа ее работы. Патологическое состояние разных участков мозга проявляется в изменении физиологических закономерностеи ̆ работы этих структур, т. е. в изменении нервных процессов, их силы, уравновешенности, подвижности, ослаблении аналитическои ̆, синтетическои ̆, следовои ̆ деятельности и т. д.

Слайд 36

Таким образом, в понятие «фактор» входят те локальные физиологические процессы, которые протекают в определенных синдромообразующих мозговых структурах. Нарушения этих процессов локальнои ̆ нейродинамики, которые не могут не отражаться на работе сложных комплексных нейродинамических систем, и являются непосредственнои ̆ причинои ̆ нарушений работы всеи ̆ функциональнои ̆ системы, обеспечивающеи ̆ ту или иную психическую функцию. Следовательно, фактор — это структурно- функциональная (или морфофизиологическая) единица работы мозга, определяющая характер нейропсихологического синдрома.

Слайд 37

Введя физиологические процессы в теоретическии ̆ понятийныи ̆ аппарат нейропсихологии, А. Р. Лурия преодолел присущее психоморфологическому направлению (в любои ̆ из его модификаций) непосредственное соотнесение психического и морфологического. В свое время это «непосредственное наложение психологических понятий на морфологическую канву» И. П. Павлов считал основнои ̆ ошибкои ̆ психоморфологического подхода к решению проблемы «мозг и психика».

Слайд 38

Согласно теории системнои ̆ динамическои ̆ локализации ВПФ психические явления надо соотносить не непосредственно с мозговыми структурами, а с протекающими в них физиологическими процессами. В этом положении содержится принципиальное признание важности физиологических процессов как основ психическои ̆ деятельности. Э ти физиологические процессы А. Р. Лурия рассматривал как системные явления, объединенные в ту или иную функциональную систему в зависимости от содержания психическои ̆ деятельности и способов ее осуществления.

Слайд 39

А. Р. Лурия : Изучение собственно физиологических основ нарушений высших психических функций (т. е. изучение физиологическои ̆ природы факторов) является делом «психологически ориентированнои ̆ физиологии». В задачу клиническои ̆ нейропсихологии входят выделение и изучение этих факторов с помощью синдромного анализа и их характеристика на нейропсихологическом клиническом уровне.

1) морфологическии ̆ (указание на те мозговые образования, поражение которых вызывает определенныи ̆ нейропсихологическии ̆ синдром) ; 2 ) физиологическии ̆, функциональныи ̆ (указание на те физиологические процессы, которые протекают в определенных мозговых образованиях и объединяются в единую функциональную систему, ответственную за психическую функцию и ее нарушения ); 3 ) психологическии ̆ (указание на ту роль, которую играет данныи ̆ фактор в осуществлении различных психических функций).

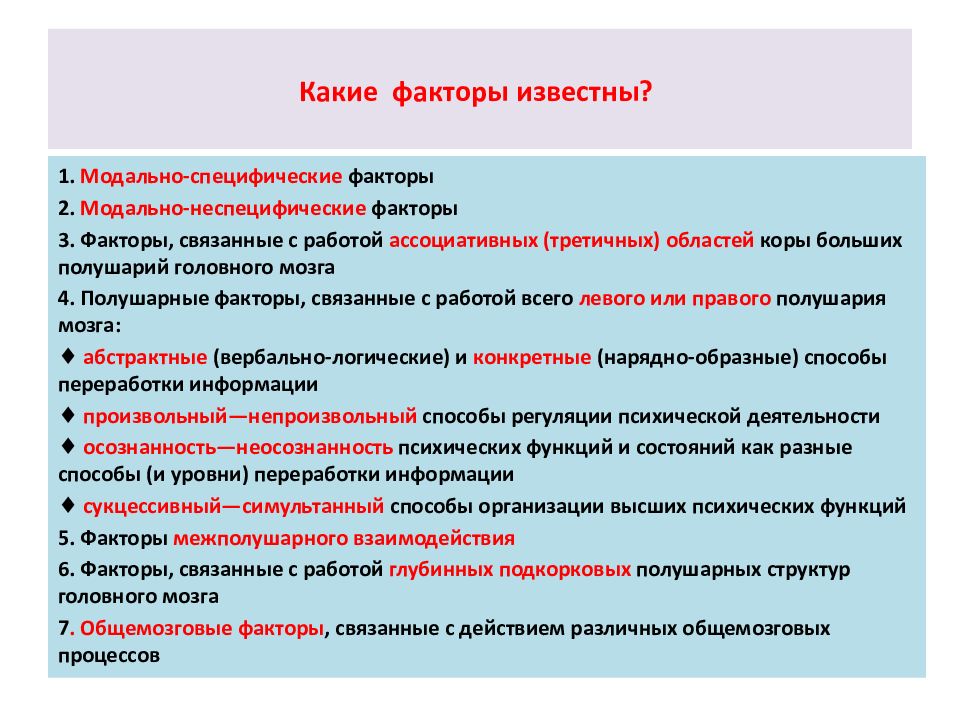

Слайд 41: Какие факторы известны?

1. Модально-специфические факторы 2. Модально-неспецифические факторы 3. Факторы, связанные с работои ̆ ассоциативных (третичных) областеи ̆ коры больших полушарий головного мозга 4. Полушарные факторы, связанные с работои ̆ всего левого или правого полушария мозга: ♦ абстрактные (вербально-логические) и конкретные (нарядно-образные) способы переработки информации ♦ произвольныи ̆— непроизвольныи ̆ способы регуляции психическои ̆ деятельности ♦ осознанность—неосознанность психических функций и состояний как разные способы (и уровни) переработки информации ♦ сукцессивныи ̆— симультанныи ̆ способы организации высших психических функций 5. Факторы межполушарного взаимодействия 6. Факторы, связанные с работои ̆ глубинных подкорковых полушарных структур головного мозга 7. Общемозговые факторы, связанные с действием различных общемозговых процессов

Слайд 42

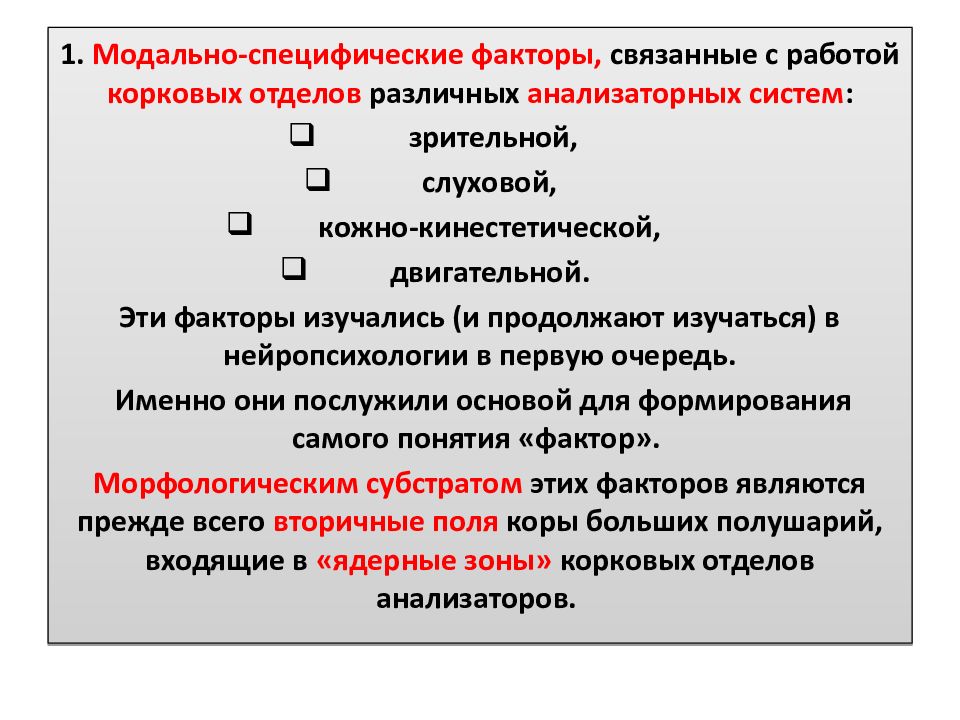

1. Модально-специфические факторы, связанные с работои ̆ корковых отделов различных анализаторных систем : зрительнои ̆, слуховои ̆, кожно - кинестетическои ̆, двигательнои ̆. Эти факторы изучались (и продолжают изучаться) в нейропсихологии в первую очередь. Именно они послужили основои ̆ для формирования самого понятия «фактор». Морфологическим субстратом этих факторов являются прежде всего вторичные поля коры больших полушарий, входящие в «ядерные зоны» корковых отделов анализаторов.

Слайд 43

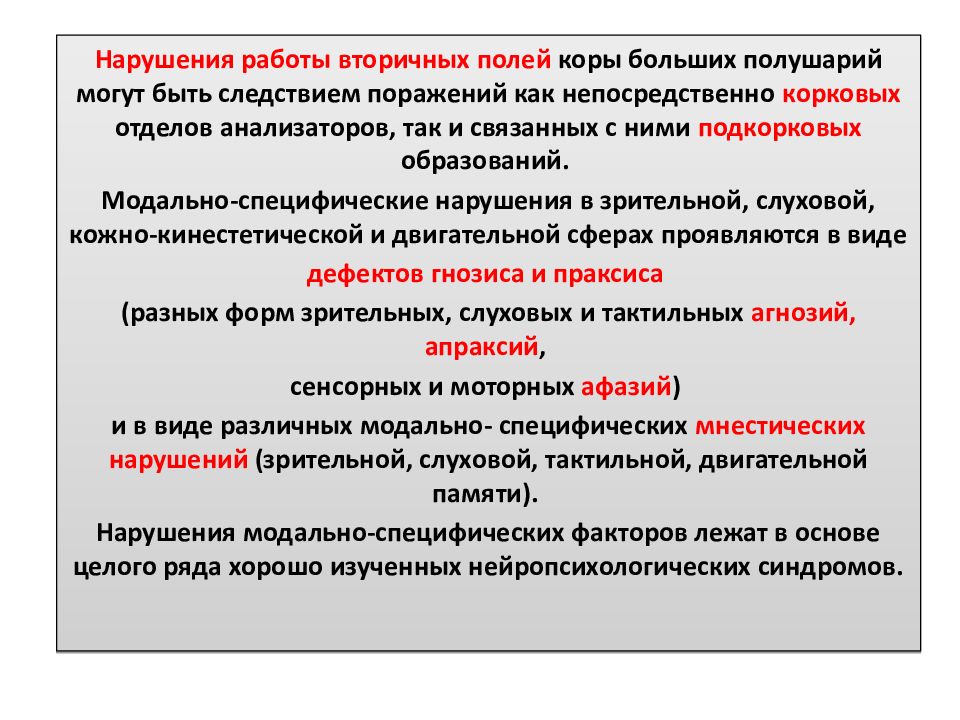

Нарушения работы вторичных полеи ̆ коры больших полушарий могут быть следствием поражений как непосредственно корковых отделов анализаторов, так и связанных с ними подкорковых образований. Модально -специфические нарушения в зрительнои ̆, слуховои ̆, кожно- кинестетическои ̆ и двигательнои ̆ сферах проявляются в виде дефектов гнозиса и праксиса ( разных форм зрительных, слуховых и тактильных агнозий, апраксий, сенсорных и моторных афазий ) и в виде различных модально- специфических мнестических нарушений ( зрительнои ̆, слуховои ̆, тактильнои ̆, двигательнои ̆ памяти). Нарушения модально-специфических факторов лежат в основе целого ряда хорошо изученных нейропсихологических синдромов.

Слайд 44

2. Модально-неспецифические факторы, связанные с работои ̆ неспецифических срединных структур мозга. Сюда входит группа факторов, имеющих отношение к разным уровням (и разделам) неспецифическои ̆ системы головного мозга. В клиническои ̆ нейропсихологии эти факторы описываются следующим образом:

Слайд 45

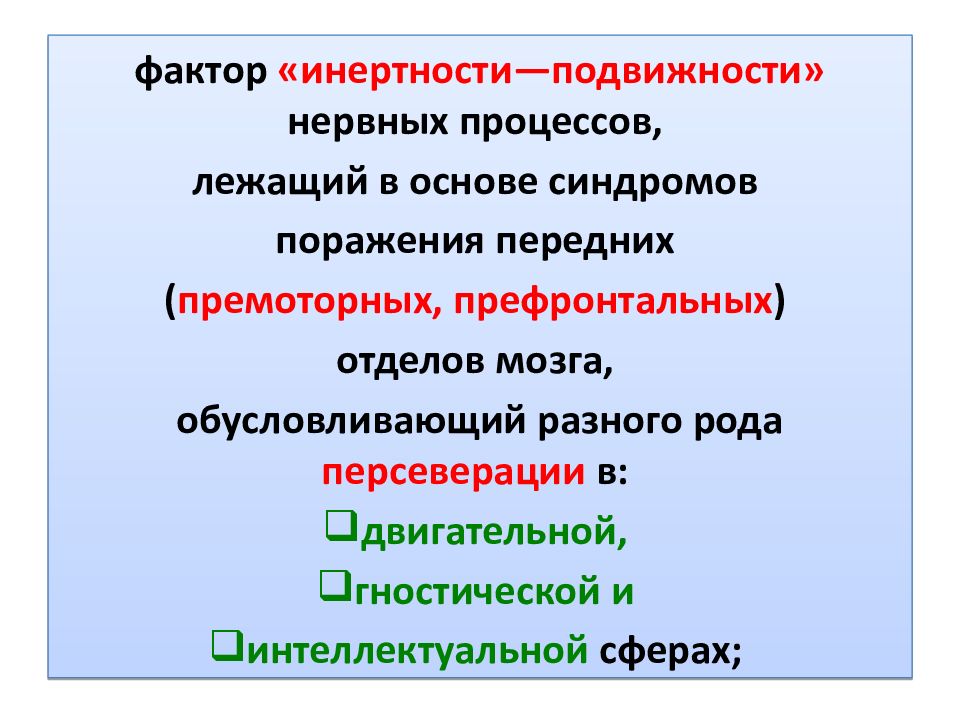

фактор «инертности—подвижности» нервных процессов, лежащии ̆ в основе синдромов поражения передних ( премоторных, префронтальных ) отделов мозга, обусловливающии ̆ разного рода персеверации в: двигательнои ̆, гностическои ̆ и интеллектуальнои ̆ сферах;

Слайд 46

фактор «активации— инактивации », нарушение которого ведет к явлениям адинамии, расстройствам произвольного внимания, памяти, селективного протекания всех психических процессов; к ним относится и фактор «спонтанности – аспонтанности »

Слайд 47

фактор «спонтанности— аспонтанности », лежащии ̆ в основе активного целесообразного поведения, направляемого целями и программами, нарушение которого ведет к замене целесообразных поведенческих актов шаблонами и стереотипами.

Слайд 48

3. Факторы, связанные с работои ̆ ассоциативных (третичных) областеи ̆ коры больших полушарий головного мозга. Данные факторы отражают процессы взаимодействия (интеграции) разных анализаторных систем, процессы переработки информации, уже преобразованнои ̆ в коре больших полушарий. Эти факторы связаны с работои ̆ двух основных комплексов третичных полеи ̆: префронтального ( конвекситального ) и височно-теменно-затылочного (зоны ТРО). Первыи ̆ из них является морфологическои ̆ основои ̆ фактора «программирования и контроля» за различными видами психическои ̆ деятельности, второи ̆ — фактора « симультаннои ̆ организации психических процессов».

Слайд 49

Патологические изменения этих факторов лежат в основе самостоятельных нейропсихологических синдромов — префронтального (или «лобного») синдрома (и его вариантов) и синдрома ТРО (и его вариантов). Действие этих факторов проявляется в различных видах психическои ̆ деятельности.

Слайд 50

При поражении префронтальных ( конвекситальных ) отделов коры больших полушарий нарушения программирования и контроля наблюдаются как в относительно элементарных двигательных и сенсорных процессах, так и в сложных формах перцептивнои ̆, мнестическои ̆ или интеллектуальнои ̆ деятельности.

Слайд 51

При поражении зоны ТРО ( особенно левого полушария) нарушения симультанного анализа и синтеза проявляются в самых разных операциях ( или «умственных действиях »), как наглядно-образных, так и вербально-логических.

Слайд 52

4. Полушарные факторы, связанные с работои ̆ всего левого или правого полушария мозга. Данные факторы являются интегративными, характеризуя работу всего полушария в целом, а не отдельных зон (регионов) мозга. Необходимость выделения таких факторов объясняется хорошо установленным фактом функциональнои ̆ неоднородности, неравнозначности вкладов левого и правoro полушарий в мозговую организацию высших психических функций (и прежде всего речевых).

Слайд 53

Полушарные факторы характеризуют общую стратегию (или общие принципы ) работы левого и правого полушарий мозга и носят характер дихотомий, различающих эти принципы. В современнои ̆ нейропсихологии нет общепризнаннои ̆ классификации этих стратегий-дихотомий. На основании нейропсихологических данных можно выделить следующие (принципы или способы работы левого и правого полушарий):

Слайд 54

♦ абстрактные (вербально-логические) и конкретные (нарядно-образные) способы переработки информации. Абстрактно -логическая и конкретно-образная дихотомия хорошо изучена и в общеи ̆ психологии — как два различных типа кодирования и переработки информации (в психологии восприятия, памяти, мышления). Клинические факты также подтверждают самостоятельныи ̆ характер этих двух основных способов переработки информации. Р ечевые и опосредованные речью функции преимущественно связаны с работои ̆ левого полушария мозга; И звестно также участие правого полушария в анализе и синтезе наглядно- образнои ̆ информации (у правшеи ̆).

Слайд 55

Рассматривая эту дихотомию, следует избегать упрощенных представлений о том, будто бы речевые и неречевые функции строго «разнесены» по разным полушариям. В речевых операциях могут присутствовать наглядно-образные компоненты, а в наглядно-образных операциях — вербально-логические. Таким образом, противопоставление специализации полушарий следует проводить не по функциям (речевые—неречевые), а по способам обработки информации ;

Слайд 56

♦ произвольныи ̆— непроизвольныи ̆ способы регуляции психическои ̆ деятельности. Каждая ВПФ имеет уровневую организацию. Это положение относится не только к процессам переработки информации, но и к процессам регуляции психических функций. После Джексона, впервые высказавшего это положение, идея уровнеи ̆ была принята как в психологии, так и в физиологии. Наиболее четко выделены уровни произвольнои ̆ и непроизвольнои ̆ регуляции психических функций. Клинические, экспериментально-психологические и психофизиологические данные указывают на то, что у правшеи ̆ произвольныи ̆ уровень регуляции высших психических функций связан по преимуществу с работои ̆ левого полушария, а непроизвольныи ̆, автоматизированныи ̆ — с работои ̆ правого полушария.

Слайд 57

Нейропсихологические исследования показали, что произвольная (преимущественно речевая ) регуляция движений и действии ̆ страдает главным образом при поражении передних отделов левого полушария. Произвольное запоминание и воспроизведение вербального и невербального материала нарушаются преимущественно при поражении различных структур левого полушария. Произвольная регуляция временных характеристик интеллектуальнои ̆ деятельности (в виде замедленности, трудностеи ̆ произвольного ускорения темпа, интеллектуальных персевераций и т. д.) страдает главным образом у больных с поражением левого полушария, так же как и произвольная регуляция эмоциональных состояний. Нарушения автоматизированного уровня реализации психических функций (например, письма) наблюдаются у больных с поражением правого полушария;

Слайд 58

♦ осознанность—неосознанность психических функций и состояний как разные способы (и уровни) переработки информации. Осознанность — как способность субъекта дать отчет о собственных психических процессах и состояниях — тесно связана с речевои ̆ системои ̆, с языковыми семантическими категориями, что и объясняет различное отношение левого и правого полушарий мозга к этому аспекту психическои ̆ деятельности.

Слайд 59

Поражение правого полушария значительно чаще, чем левого, сопровождается нарушениями осознания больным своего дефекта (т. е. явлениями анозогнозии ). Этот феномен может проявляться в зрительнои ̆, тактильнои ̆, двигательнои ̆ сферах в виде полного отрицания левостороннего дефекта или в виде явлений игнорирования левои ̆ половины тела (или левои ̆ части зрительного или слухового пространства). Эти симптомы могут протекать на фоне общих нарушений сознания. При левосторонних поражениях мозга подобные дефекты осознания встречаются значительно реже;

Слайд 60

♦ сукцессивныи ̆— симультанныи ̆ способы организации высших психических функций. Сукцессивность, понимаемая как последовательная, развернутая во времени организация психическои ̆ деятельности, ее подчинение определеннои ̆ программе, в соответствии с результатами нейропсихологических исследований в большеи ̆ степени связана с работои ̆ левого полушария. Симультанныи ̆ принцип организации психических процессов (принцип гештальта ) преимущественно представлен в правом полушарии (у правшеи ̆).

Слайд 61

Больным с лево сторонними поражениями в большеи ̆ степени свойственны симптомы адинамии, персевераций как в поведении, так и в различных психических функциях. Для право сторонних больных более характерны трудности объединения разных стимулов (признаков) в единое целое ( зрительныи ̆ образ, мелодию и т. п.). У таких больных наблюдается фрагментарность восприятия, трудности пространственного симультанного синтеза в наглядном и мысленном плане, нарушения рисунка и другие симптомы патологии симультаннои ̆ организации психических функций.

Слайд 62

Перечисленные принципы не исчерпывают функциональную специализацию полушарий. В литературе имеются указания на существование и других дихотомий: « время—пространство», «анализ— синтез», «знакомое—незнакомое» и др. Э ти принципы не получили четкого нейропсихологического подтверждения.

Слайд 63

5. Факторы межполушарного взаимодействия. О беспечивают закономерности совместнои ̆ работы левого и правого полушарий мозга и связаны со структурами мозолистого тела и других срединных комиссур. Важность и самостоятельность этого принципа работы мозга продемонстрировали результаты исследований больных с «расщепленным мозгом», показавшие, что при нарушении межполушарного взаимодействия возникает особыи ̆ синдром в виде « дископии — дизграфии », аномии, трудностеи ̆ переноса информации слева направо и т. д.

Слайд 64

Нейропсихологическое исследование больных с поражением разных отделов мозолистого тела показало, что возможны парциальные синдромы «расщепления» — или раздельные нарушения взаимодействия полушарий — в передних, средних или задних отделах мозолистого тела. В детском возрасте, вследствие недоразвития срединных комиссур мозга, синдромы «расщепленного мозга» протекают иначе, чем у взрослых. Систематическое изучение этого типа факторов в нейропсихологии только начинается, однако совершенно очевидна их важность в целостнои ̆ интегративнои ̆ работе мозга.

Слайд 65

6. Факторы, связанные с работои ̆ глубинных подкорковых полушарных структур головного мозга. Успехи стереотаксическои ̆ нейрохирургии открыли возможности для изучения роли подкорковых структур в осуществлении психических функций и особенностеи ̆ «глубинных факторов». Н ейропсихологические исследования свидетельствуют о том, что глубинные подкорковые структуры головного мозга — стриопаллидум, миндалина, гиппокамп, таламические и гипоталамические образования и др. (а не только кора больших полушарий) — также являются синдромообразующими областями (т. е. факторами) и их поражение ведет к появлению особых подкорковых нейропсихологических синдромов.

Слайд 66

О дностороннее раздражение или поражение ряда глубинных структур имеет латеральныи ̆ характер, преимущественно отражаясь на речевых или наглядно-пространственных функциях. О собую группу подкорковых нейропсихологических синдромов (а следовательно, и подкорковых нейропсихологических факторов) составляют синдромы, связанные с поражением межполушарных комиссур (прежде всего мозолистого тела ), обеспечивающих взаимодействие полушарий. К числу глубинных относятся и модально-неспецифические факторы, связанные с работои ̆ срединных неспецифических структур разных уровнеи ̆, поражение которых лежит в основе целого ряда подкорковых нейропсихологических синдромов.

Слайд 67

7. Общемозговые факторы, связанные с действием различных общемозговых процессов, а именно: с кровообращением, ликворообращением, гуморальными, биохимическими процессами и т. п., т. е. с механизмами, обеспечивающими интегративную, целостную работу всего мозга. Нарушение общемозговых факторов приводит к появлению особых нейропсихологических синдромов, отличных от региональных. Общемозговые факторы влияют на общее функциональное состояние мозга, изменяя протекание всех видов психическои ̆ деятельности. Они могут действовать как изолированно, так и в сочетании с другими — региональными — факторами.

Слайд 68

В нейропсихологии существует проблема дифференциации локальных и общемозговых симптомов и синдромов ( например, при исследовании травматических поражений мозга и послеоперационных состояний). Общемозговая нейропсихологическая симптоматика характеризуется широким спектром нарушений преимущественно динамических аспектов психических функций в виде колебаний в их осуществлении, нарушений временных и регуляторных аспектов деятельности и др. В некоторых случаях при нарушении общемозговых факторов обеспечения психических процессов (например, при грубом нарушении ликворообращения ) возникает вторичныи ̆ « лобныи ̆» синдром — комплекс симптомов, сходных с симптомами поражения префронтальных отделов мозга (однако имеющии ̆ иную динамику), причины появления которого пока недостаточно ясны.

Слайд 69

К числу общемозговых факторов относятся закономерности межполушарнои ̆ асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия. Типы межполушарнои ̆ организации мозга — правши, левши, амбидекстры ( как и другие характеристики преморбида — пол, возраст и др.) — предопределяют протекание нейропсихологических синдромов, что хорошо известно из клинических наблюдений (« нетипичность » симптоматики у левшеи ̆). Изучение природы этих общемозговых факторов, их влияния на характер нейропсихологических синдромов только начинается.

Слайд 70

Все факторы, описанные в нейропсихологии, обладают общеи ̆ чертои ̆: нарушение каждого из них вследствие того или другого локального поражения мозга (или какого-либо иного патологического процесса) приводит к появлению определенного нейропсихологического синдрома, характеризующегося только ему присущеи ̆ структурои ̆ симптомов. Все факторы обладают определеннои ̆ автономностью, независимостью ; нарушение одного фактора не сказывается на других. Это означает, что они отражают работу относительно автономных, дифференцированных мозговых систем ( структурно-функциональных единиц мозга ), характеризующуюся определенными, лишь им присущими закономерностями.

Слайд 71

Исследование проблемы факторов в нейропсихологии неразрывно связано с дальнейшеи ̆ разработкои ̆ теории системнои ̆ динамическои ̆ локализации ВПФ, с изучением специфики тех функциональных систем, которые обеспечивают протекание сложных форм психическои ̆ деятельности человека.