Слайд 2: 1. ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ В ПОТОКЕ РЕЧИ

В связной речи звуки произносятся не изолированно, а в виде цепи звуков. При этом звуки могут подчиняться влиянию общих условий произношения или взаимодействовать, влияя друг на друга. В первом случае имеют место позиционные изменения, во втором – комбинаторные.

Слайд 3: 1. КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Комбинаторные изменения возникают при сочетании звуков в звуковой цепи. Они представляют собой различные типы нейтрализации фонологических оппозиций. Природа комбинаторных изменений зависит от 3 фаз: экскурсия, выдержка, рекурсия. Сдвиги границ между этими фазами и приводят к возникновению комбинаторных изменений.

Слайд 4

Если на экскурсию последующего звука воздействует рекурсия предшествующего звука, то возникают прогрессивные комбинаторные изменения, если же на рекурсию предыдущего звука воздействует экскурсия последующего звука, то имеют место регрессивные комбинаторные изменения.

Слайд 5: АККОМОДАЦИЯ –

- (приспособление) изменение в артикуляции согласных под влиянием соседних гласных, либо наоборот. Или изменения в артикуляции звуков разной природы (гласные и согласные). 1) Прогрессивная аккомодация - предшествующий звук влияет на последующий, e. g. по ды грать Так гласные [ a ], [ o ], [ y ] после мягких согласных становятся более передними: мать – мять, сок – сёк, тук – тюк, а гласный переднего ряда [ u ] после твёрдых согласных становится более задним: ми – мы, бил – быт.

Слайд 6

2) Регрессивная аккомодация – влияние последующего звука на предыдущий. E. g. брат – бра ту ( огубление ), или у гласных перед мягкими согласными, гласные становятся более напряжёнными: цеп – цепь, мол – моль, пар – парь. В современном русском языке в основном гласные подстраиваются под согласные e. g пеку – пе ч ешь. Аккомодация согласных гласными, палатализация согласных имеют место в турецком языке.

Слайд 7: АССИМИЛЯЦИЯ

– (уподобление) – изменения в связи с влиянием друг на друга либо гласных, либо согласных. Ассимиляция может быть: 1 ) по результатам: Полная – два разных звука становятся совершенно одинаковыми и сливаются в один: бе сш умный ( бе шш умный ), сж ечь ( жж ечь ); Неполная (частичная ) ассимиляция, при которой уподобление происходит лишь в одном компоненте артикуляции, т.е. несмотря на сходство одних признаков, сохраняется различие в других и тождества взаимодействующих звуков не возникает: ла в ка – ла ф ка, ко в ка – ко ф ка, лё г кий - лё х кий.

Слайд 8: АССИМИЛЯЦИЯ

2) по направлению : прогрессивной – регрессивной ; Прогрессивная – предыдущий звук влияет на последующий и уподобляет его себе, т.е. процесс идёт от начала слова к его концу: Zi mm er возникло из Zi mb er. Регрессивная ассимиляция – последующий звук влияет на предыдущий и уподобляет его себе, т.е. процесс идёт от конца слова к его началу (назад): сб ить – ( з ’б’ит ’), сд елать ( зд’элът ’).

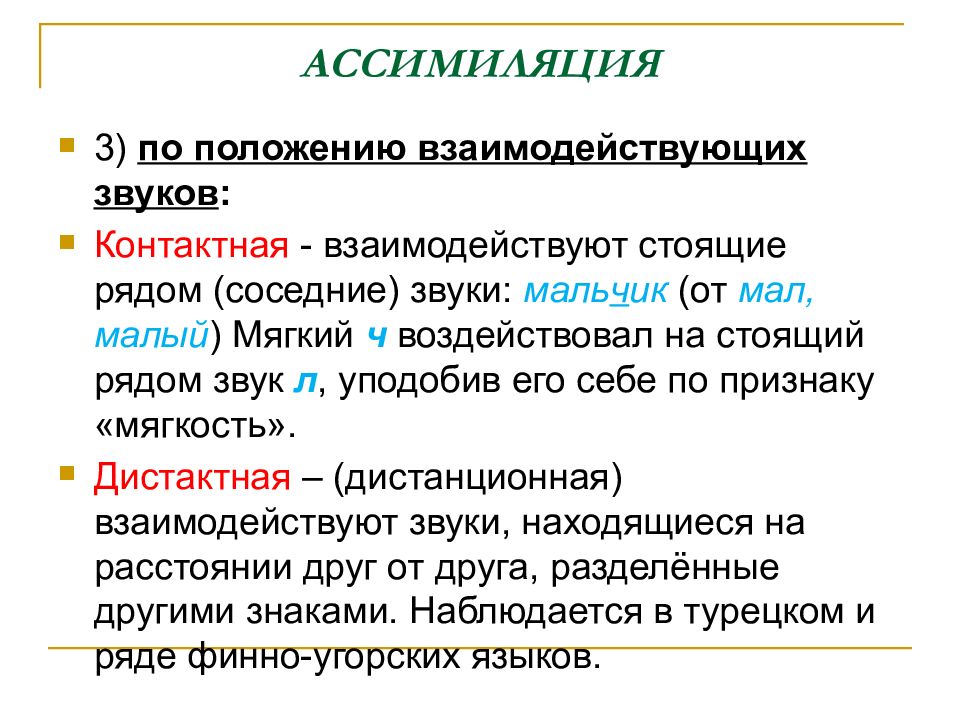

Слайд 9: АССИМИЛЯЦИЯ

3) по положению взаимодействующих звуков : Контактная - взаимодействуют стоящие рядом (соседние) звуки: маль ч ик (от мал, малый ) Мягкий ч воздействовал на стоящий рядом звук л, уподобив его себе по признаку «мягкость». Дистактная – (дистанционная) взаимодействуют звуки, находящиеся на расстоянии друг от друга, разделённые другими знаками. Наблюдается в турецком и ряде финно-угорских языков.

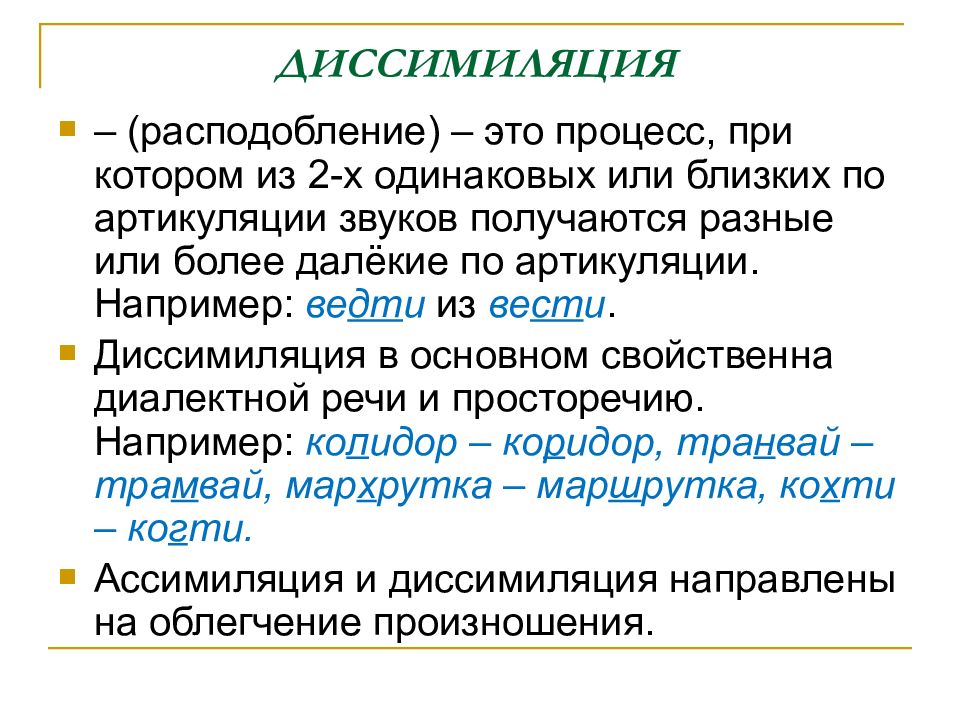

Слайд 10: ДИССИМИЛЯЦИЯ

– (расподобление) – это процесс, при котором из 2-х одинаковых или близких по артикуляции звуков получаются разные или более далёкие по артикуляции. Например: ве дт и из ве ст и. Диссимиляция в основном свойственна диалектной речи и просторечию. Например: ко л идор – ко р идор, тра н вай – тра м вай, мар х рутка – мар ш рутка, ко х ти – ко г ти. Ассимиляция и диссимиляция направлены на облегчение произношения.

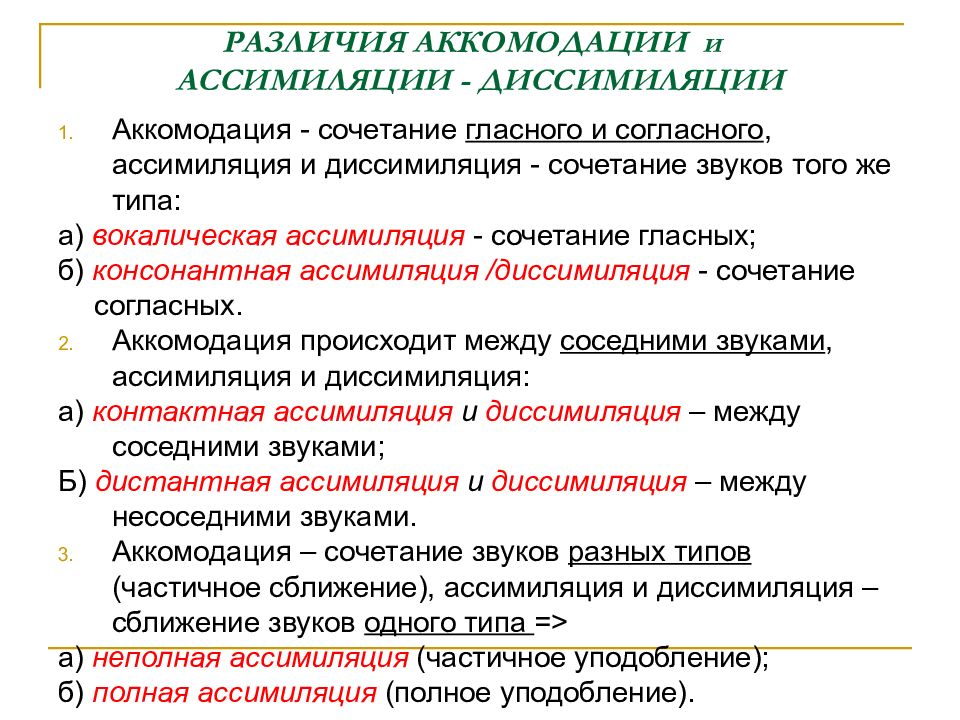

Слайд 11: РАЗЛИЧИЯ АККОМОДАЦИИ и АССИМИЛЯЦИИ - ДИССИМИЛЯЦИИ

Аккомодация - сочетание гласного и согласного, ассимиляция и диссимиляция - сочетание звуков того же типа: а) вокалическая ассимиляция - сочетание гласных; б) консонантная ассимиляция /диссимиляция - сочетание согласных. Аккомодация происходит между соседними звуками, ассимиляция и диссимиляция : а) контактная ассимиляция и диссимиляция – между соседними звуками; Б) дистантная ассимиляция и диссимиляция – между несоседними звуками. Аккомодация – сочетание звуков разных типов (частичное сближение), ассимиляция и диссимиляция – сближение звуков одного типа = > а) неполная ассимиляция (частичное уподобление); б) полная ассимиляция (полное уподобление).

Слайд 12: ГАПЛОЛОГИЯ

– выпадение из слова одного или близких одинаково звучащих слогов: знаменосец – знаменоносец, минералология – минералогия, трагикокомедия – трагикомедия, В основе лежит диссимиляция.

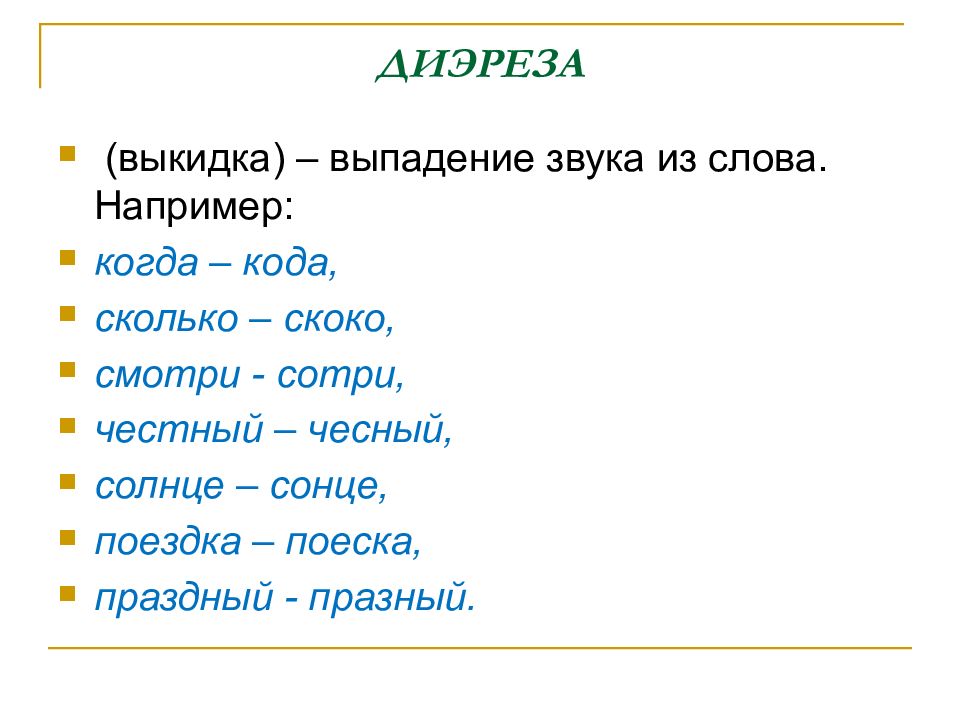

Слайд 13: ДИЭРЕЗА

(выкидка) – выпадение звука из слова. Например: когда – кода, сколько – скоко, смотри - сотри, честный – чесный, солнце – сонце, поездка – поеска, праздный - празный.

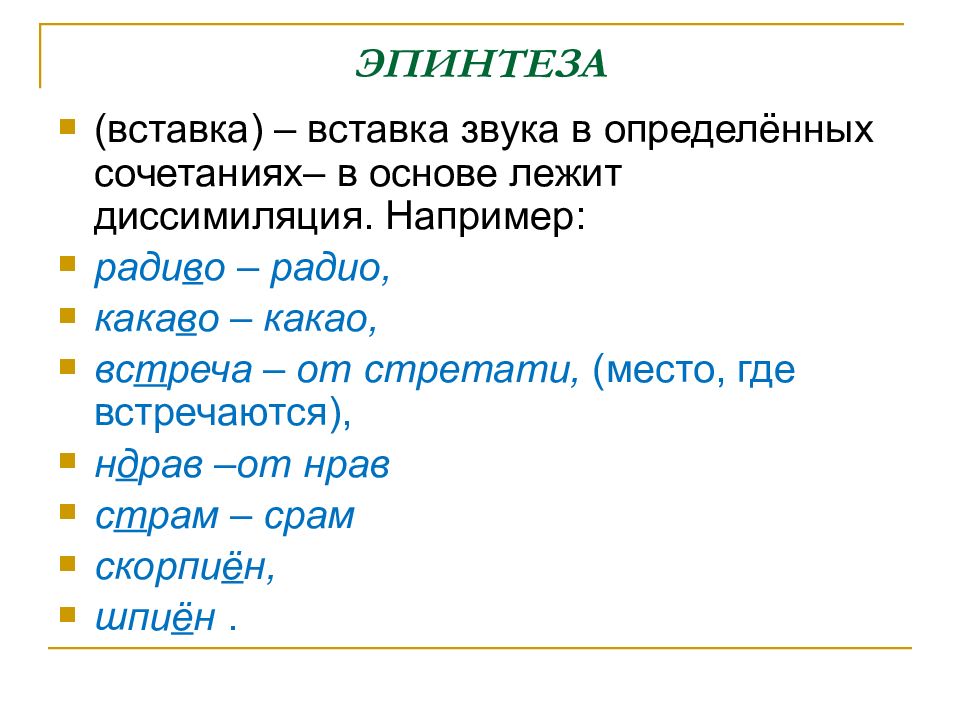

Слайд 14: ЭПИНТЕЗА

(вставка) – вставка звука в определённых сочетаниях– в основе лежит диссимиляция. Например: ради в о – радио, кака в о – какао, вс т реча – от стретати, (место, где встречаются), н д рав –от нрав с т рам – срам скорпи ё н, шпи ё н.

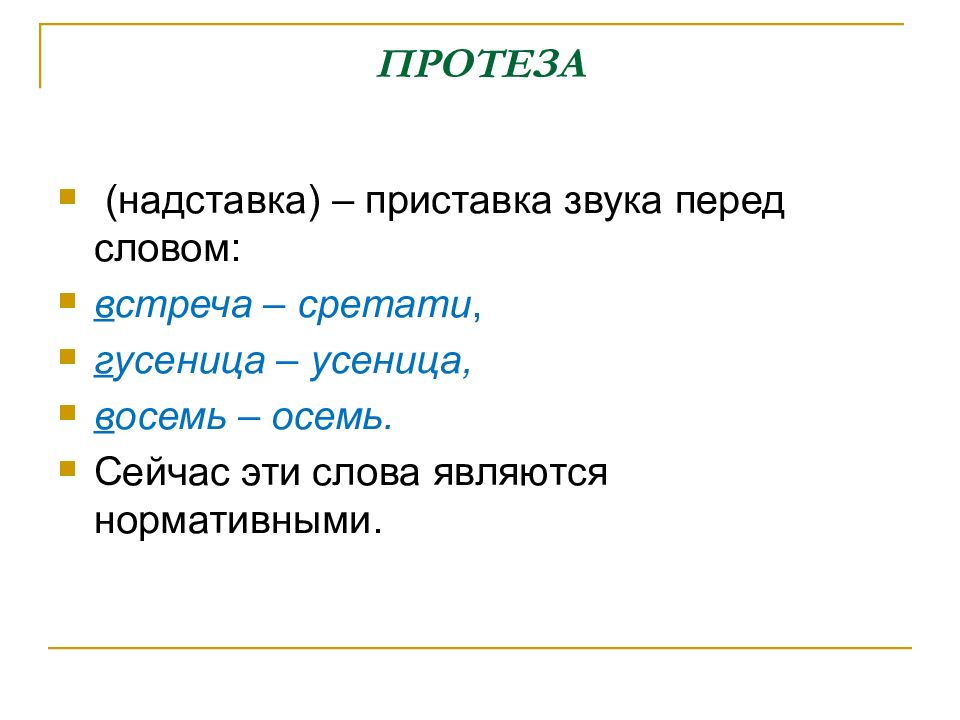

Слайд 15: ПРОТЕЗА

(надставка) – приставка звука перед словом: в стреча – сретати, г усеница – усеница, в осемь – осемь. Сейчас эти слова являются нормативными.

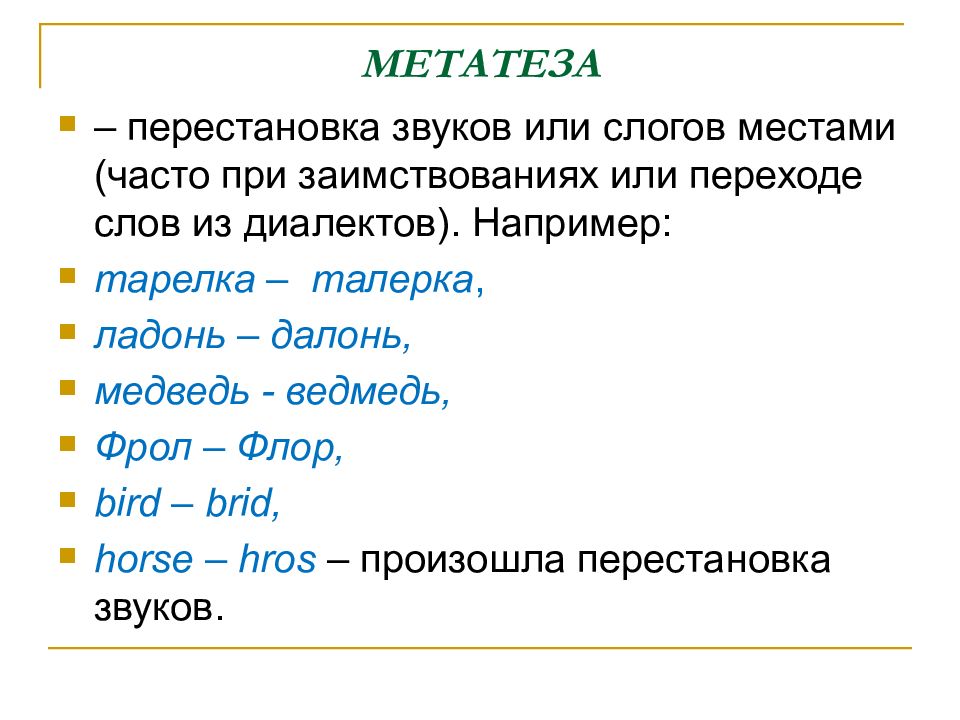

Слайд 16: МЕТАТЕЗА

– перестановка звуков или слогов местами (часто при заимствованиях или переходе слов из диалектов). Например: тарелка – талерка, ладонь – далонь, медведь - ведмедь, Фрол – Флор, bird – brid, horse – hros – произошла перестановка звуков.

Слайд 17: ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Позиционные изменения – изменения звуков, обусловленные их позицией в слове, вызванные наличием особых фонетических условий, т.е. связанные со слабой и сильной позицией фонемы. Редукцией звука называется его ослабление в отношении силы голоса и долготы, т.е. менее отчётливое выражение качественных и количественных характеристик звука.

Слайд 18: Редукция гласных

Для гласных редукция – ослабление гласных в безударном слоге, редукция обусловлена ударением, например: мал – малыш – малыши, гласный а становится короче. Полная редукция – выпадение гласного из середины слова: Иваныч – Иванович, Петь – Петя, чтоб – чтобы.

Слайд 19: Количественная редукция гласных

имеет место в языках с преобладающим количественным ударением, наблюдается в безударных слогах русского языка, при этом тембр гласного не меняется, например, в словах с ý к, суч ó к, сучков á тый ударяемый гласный у постепенно слабеет и делается короче в первом предударном слоге и затем во втором предударном слоге.

Слайд 20: Качественная редукция гласных

Имеет место в языках с сильным динамическим ударением. Ударяемый гласный оказывается в сильных произносительных условиях, а неударяемые гласные звучат слабо, подвергаются различной степени редукции, дифференциальные признаки их нейтрализуются. Так, в русском языке с относительно свободным ударением, ударяемый [ o ] редуцируется в первом и во втором предударных слогах в [ a ] и [ъ], например, вóды, - водá [вада] – водовоз [въдавос].

Слайд 21: КАЧЕСТВЕННАЯ РЕДУКЦИЯ СОГЛАСНЫХ

Для согласных это – оглушение звонких согласных в конце слов в русском языке: ду б, пру д, лу г ; Это – тип редукции, обусловленный положением звука в конце слова.

Слайд 22: 2. СЛОГ

Слог – наименьшая произносительная (артикуляционная) единица речи, состоящая из одного звука, либо из нескольких звуков, соседствующих в речевой цепи. В языкознании имеется несколько теорий, с различных точек зрения определяющих природу слога.

Слайд 23

Сонорная теория слога. В основе лежит акустический критерий слогообразования ( сонорность ). В слоге звук большей сонорности образует ядро, звуки меньшей сонорности – периферию. Теория мускульного напряжения. Слоговая структура речи основана на своего рода пульсации, на сменяющих друг друга моментах нарастания и спада мускульного напряжения.

Слайд 24

С понятием слога тесно связаны понятия дифтонга и трифтонга (полифтонги). Дифтонг – сочетание двух гласных, произносимых как один слог, Трифтонг – сочетание трёх гласных, произносимых как один слог. Но только один из этих гласных составляет вершину слога.

Слайд 25: 3. ПРОСОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Фонемы и слоги – сегментные единицы, или линейные, т.е. которые представлены сегментами (отрезками) определённой протяженностью ( фонами, слогами в речи ), следующими друг за другом в речевой цепи. Одновременно с сегментными единицами реализуются и суперсегментные особенности, которые включают: мелодику, интенсивность звучания и темпа произнесения, паузы, тембровые характеристики.

Слайд 26

Суперсегментные особенности накладываются на сегментные единицы в потоке речи. Эти особенности звуковой материи языка, называются просодическими явлениями, которые наблюдаются: в слоге – слоговый акцент, в слове – словесное ударение, в рамках единиц связной речи – фразовая интонация.

Слайд 27

Раздел науки о языке, изучающий словесное ударение и слоговый акцент, называется акцентологией. Раздел, изучающий фразовую интонацию - просодикой.

Слайд 28: IV. СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ, ЕГО ФУНКЦИИ И ТИПЫ

Ударение – выделение из группы слогов одного слога. Способы выделения : 1) динамическое (силовое) ударение – ударный слог может произноситься с большей интенсивностью; 2) количественное ( квантативное ) – долгота произношения ударного слога. 3) музыкальное (тоновое)– выделяется повышением или понижением тона, 4) качественное – особое качество звуков, составляющих ударный слог.

Слайд 29: Основная функция ударения -

Словоформирующая, т.к. опознание слова зависит от правильного восприятия ударного слога. В многосложных словах отчётливо выступает вершинообразующая ( кульминативная ) функция ударения: ударный слог составляет вершину слога, а безударные слоги примыкают к ней.

Слайд 30

Ударение может быть фиксированным (одноместным) и нефиксированным (разноместным). Фиксированное – всегда на определённом слоге, например, в чешском языке ударение всегда на первом слоге, в польском на предпоследнем, в большинстве тюркских языков – на последнем.

Слайд 31

Нефиксированное – ударение на разные слоги. Примером языка с нефиксированным, разноместным и подвижным ударением может служить русский язык, например, головá – гóлову – голóвку, нá голову. Благодаря способности передвигаться, ударение в русском языке играет большую роль в грамматике, различая грамматические формы, например, р у ки – рук и, нас ы пать – насып а ть и т.п.