Первый слайд презентации: Химико-токсикологический анализ веществ, изолируемых дистилляцией (перегонкой с водяным паром) – «летучих ядов»

Петухов Алексей Евгеньевич к.ф.н., старший преподаватель кафедры фармацевтической и токсикологической химии

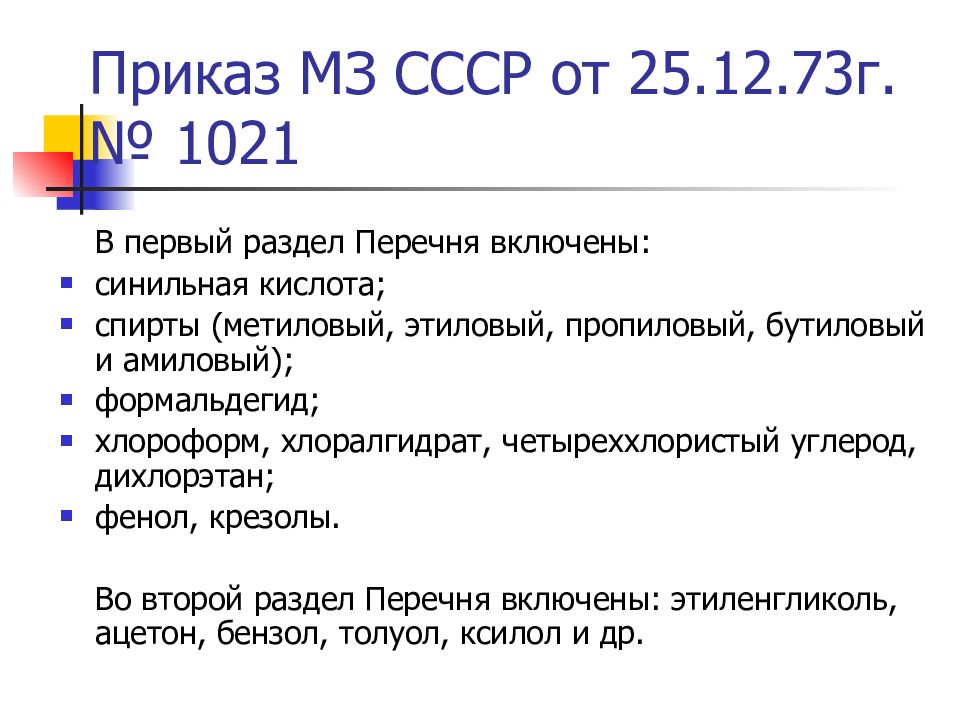

Слайд 2: Приказ МЗ СССР от 25.12.73г. № 1021

В первый раздел Перечня включены: синильная кислота; спирты (метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый и амиловый); формальдегид; хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод, дихлорэтан; фенол, крезолы. Во второй раздел Перечня включены: этиленгликоль, ацетон, бензол, толуол, ксилол и др.

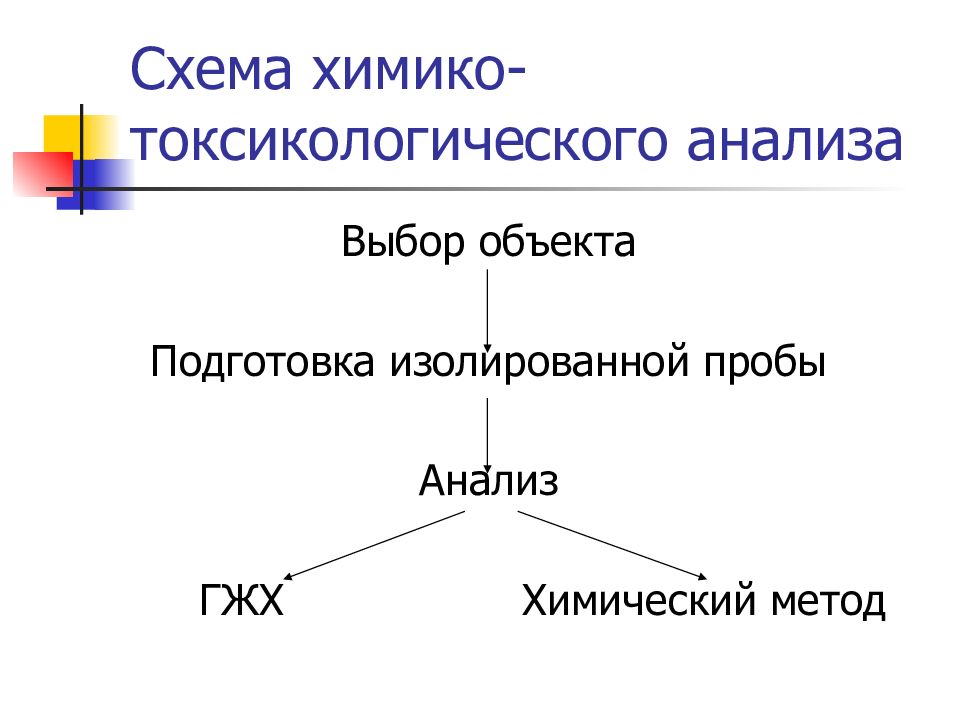

Слайд 3: Схема химико-токсикологического анализа

Выбор объекта Подготовка изолированной пробы Анализ ГЖХ Химический метод

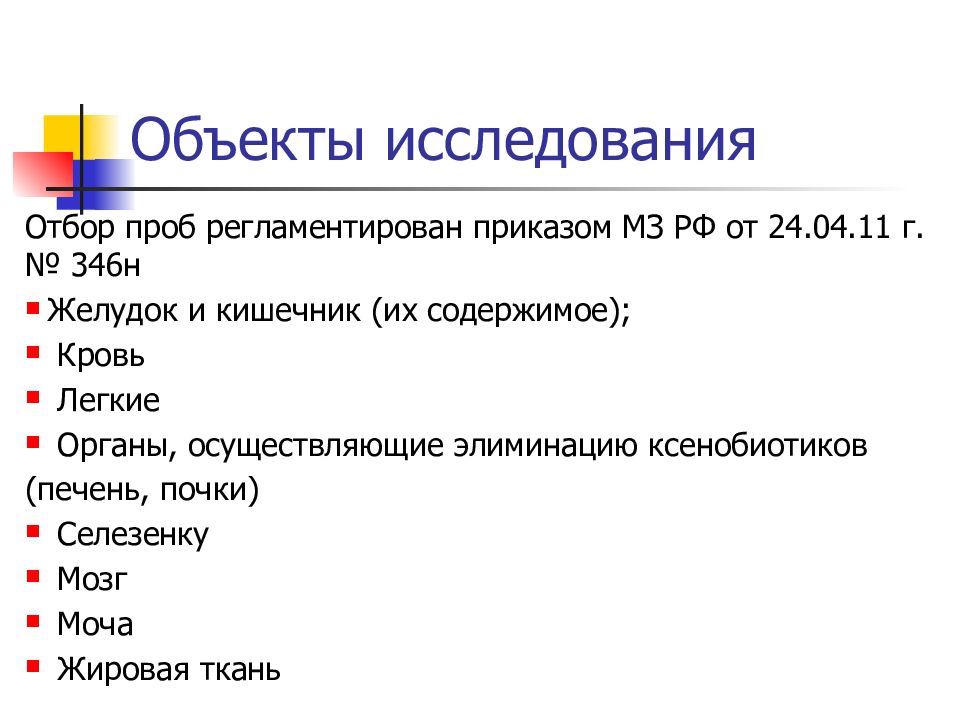

Слайд 4: Объекты исследования

Отбор проб регламентирован приказом МЗ РФ от 24.04.11 г. № 346н Желудок и кишечник (их содержимое); Кровь Легкие Органы, осуществляющие элиминацию ксенобиотиков (печень, почки) Селезенку Мозг Моча Жировая ткань

Слайд 5

Дистилляция Азеотропная (селективная) перегонка с органическим растворителем (для в-в не образующих азеотропы с водой) Например этиленгликоль Дериватизация (для спиртов) Микродиффузионный метод С водяным паром Частный метод дистилляции с пропусканием сжатого азота для HCN и ее солей Методы изолирования Парофазный анализ

Слайд 6

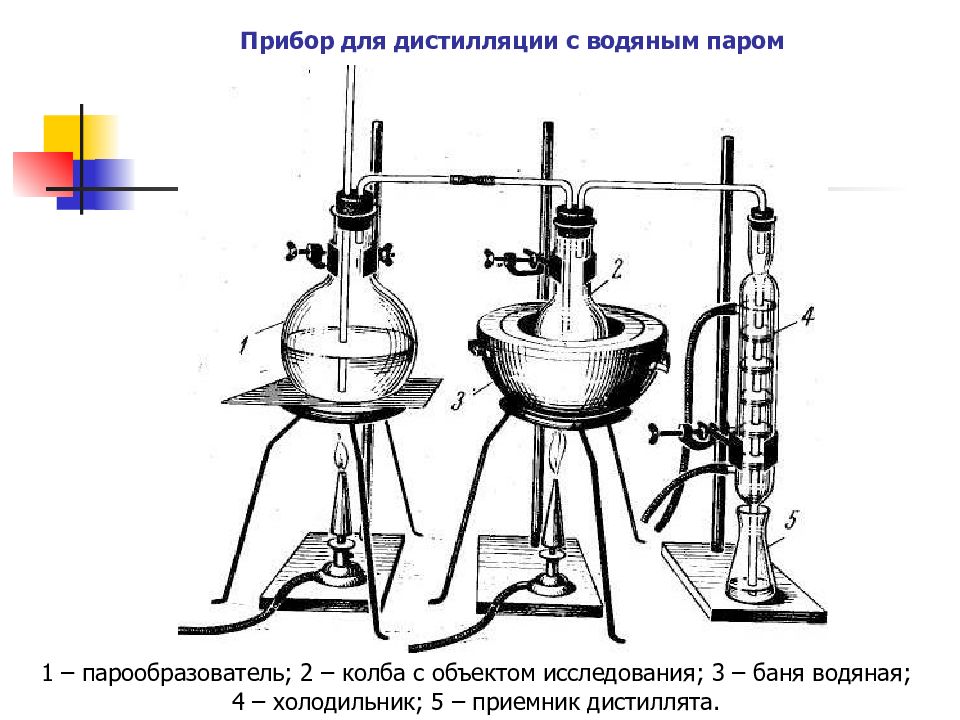

Прибор для дистилляции с водяным паром 1 – парообразователь; 2 – колба с объектом исследования; 3 – баня водяная; 4 – холодильник; 5 – приемник дистиллята.

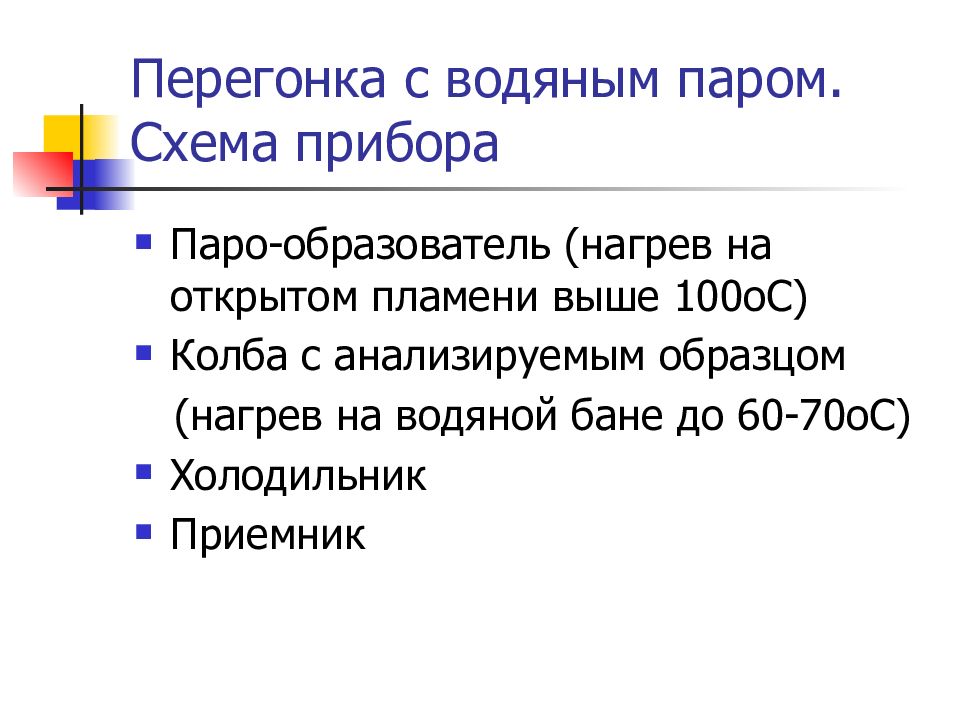

Паро-образователь (нагрев на открытом пламени выше 100оС) Колба с анализируемым образцом (нагрев на водяной бане до 60-70оС) Холодильник Приемник

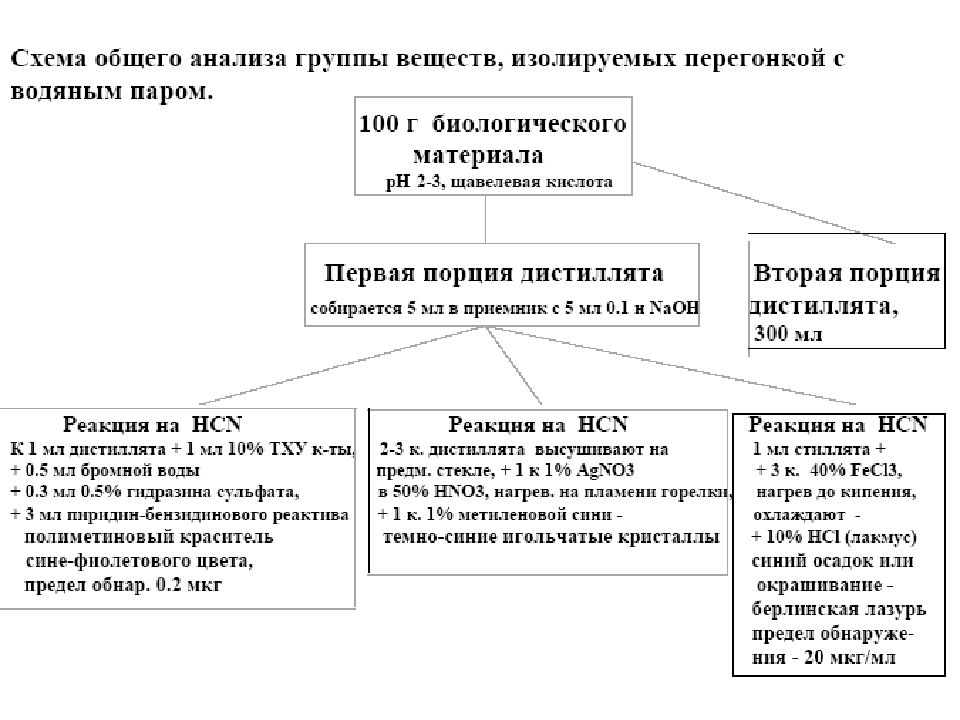

Слайд 8: Схема общего анализа группы веществ, изолируемых перегонкой с водяным паром

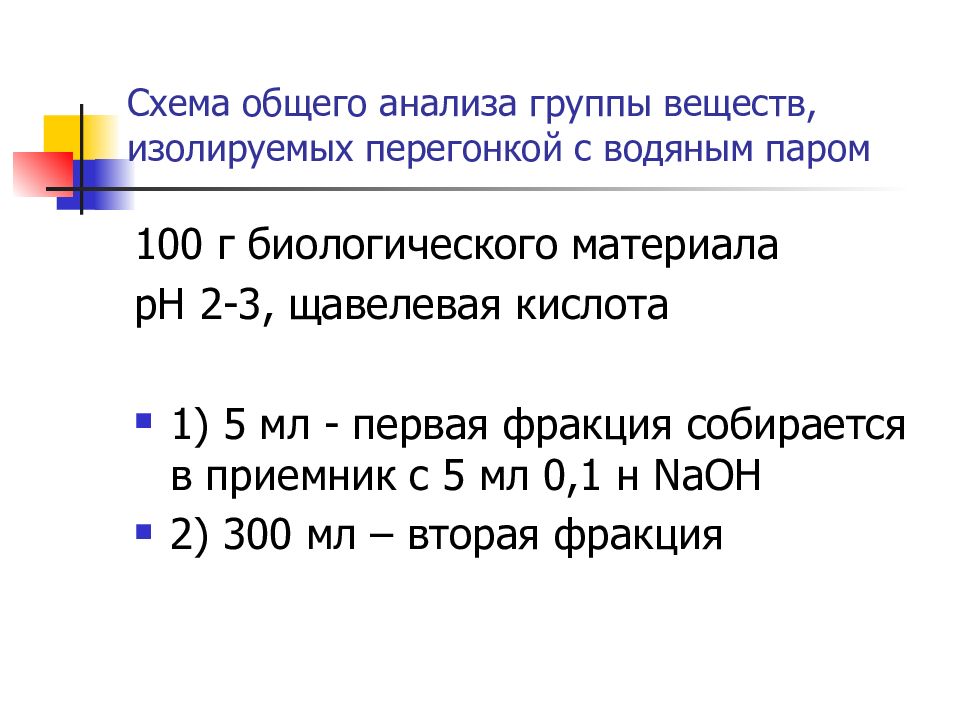

100 г биологического материала рН 2-3, щавелевая кислота 1) 5 мл - первая фракция собирается в приемник с 5 мл 0,1 н NaOH 2) 300 мл – вторая фракция

Слайд 9

В основе метода лежит закон парциальных давлений; Смеси взаимно нерастворимых жидкостей кипят при температуре более низкой, чем температура кипения каждого из компонентов (азеотроп); Суммарное давление паров компонентов над системой Р, равное сумме давлений р 1 + р 2 всегда выше давления пара каждого компонента в отдельности Основы метода

Слайд 10

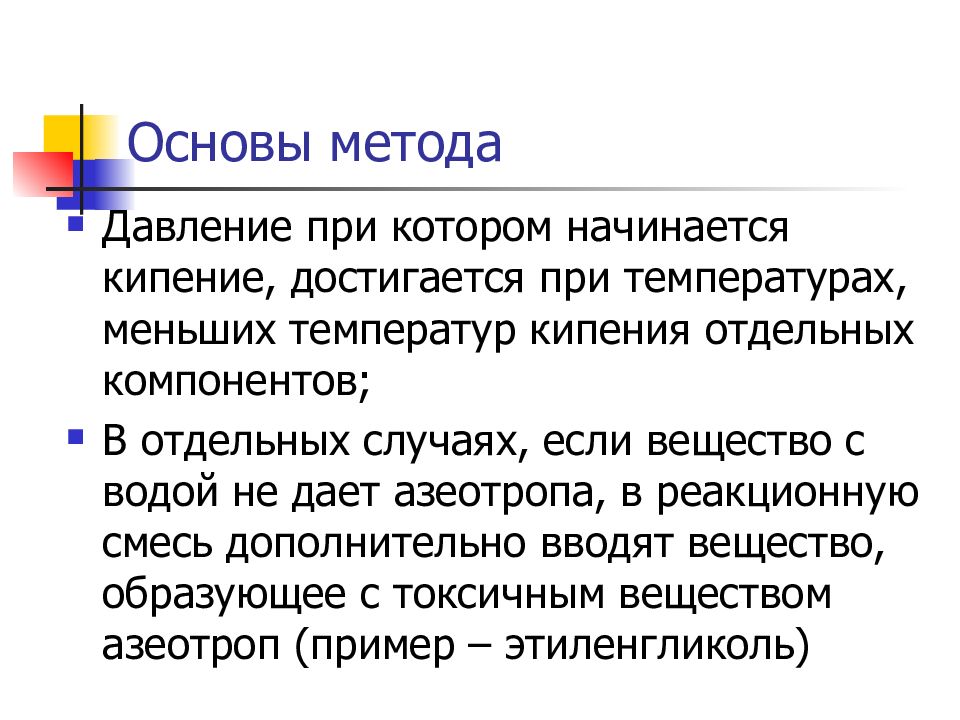

Давление при котором начинается кипение, достигается при температурах, меньших температур кипения отдельных компонентов; В отдельных случаях, если вещество с водой не дает азеотропа, в реакционную смесь дополнительно вводят вещество, образующее с токсичным веществом азеотроп (пример – этиленгликоль) Основы метода

Слайд 11: Пример

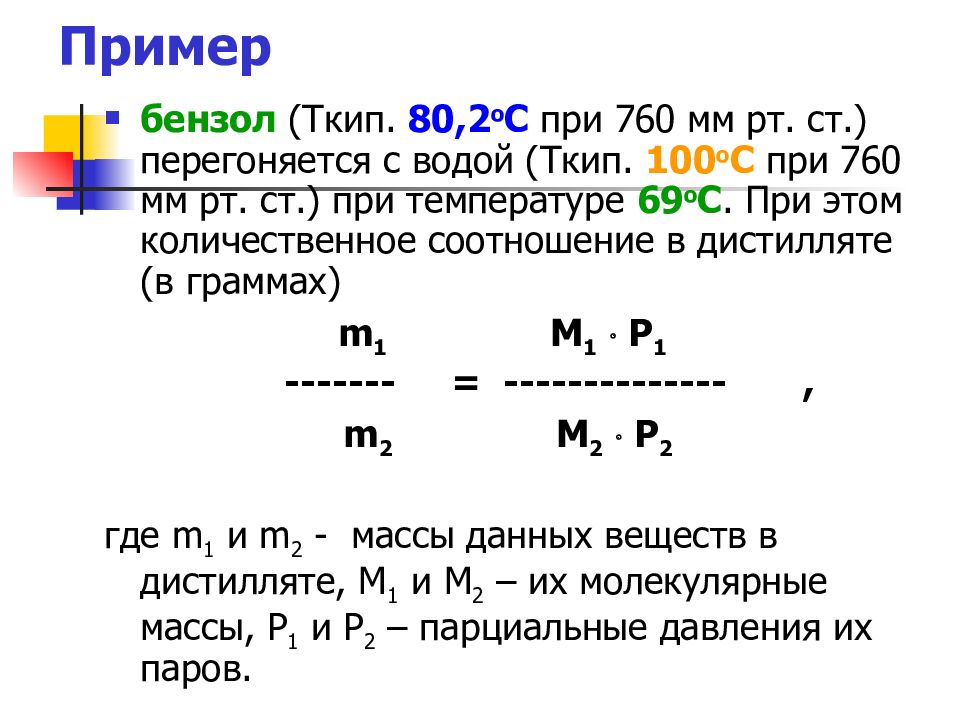

бензол (Ткип. 80,2 о С при 760 мм рт. ст.) перегоняется с водой (Ткип. 100 о С при 760 мм рт. ст.) при температуре 69 о С. При этом количественное соотношение в дистилляте (в граммах) m 1 M 1 P 1 ------- = --------------, m 2 M 2 P 2 где m 1 и m 2 - массы данных веществ в дистилляте, M 1 и M 2 – их молекулярные массы, P 1 и P 2 – парциальные давления их паров.

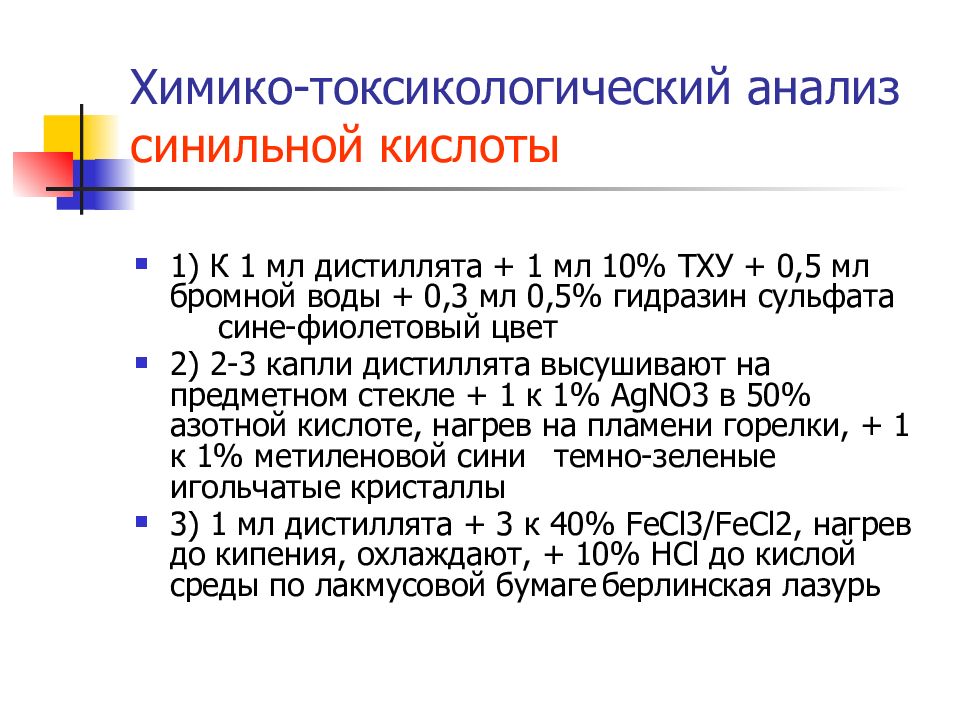

Слайд 13: Химико-токсикологический анализ синильной кислоты

1) К 1 мл дистиллята + 1 мл 10% ТХУ + 0,5 мл бромной воды + 0,3 мл 0,5% гидразин сульфата сине-фиолетовый цвет 2) 2-3 капли дистиллята высушивают на предметном стекле + 1 к 1% AgNO 3 в 50% азотной кислоте, нагрев на пламени горелки, + 1 к 1% метиленовой сини темно-зеленые игольчатые кристаллы 3) 1 мл дистиллята + 3 к 40% FeCl 3/ FeCl 2, нагрев до кипения, охлаждают, + 10% HCl до кислой среды по лакмусовой бумаге берлинская лазурь

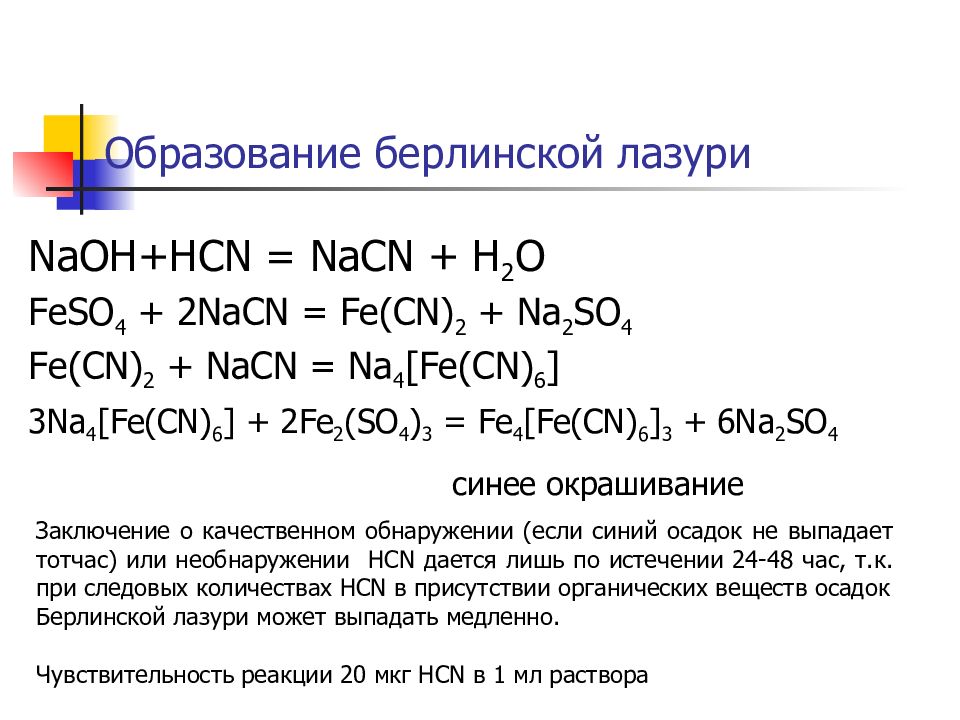

Слайд 14: Образование берлинской лазури

NaOH+HCN = NaCN + H 2 O FeSO 4 + 2NaCN = Fe(CN) 2 + Na 2 SO 4 Fe(CN) 2 + NaCN = Na 4 [Fe(CN) 6 ] 3Na 4 [Fe(CN) 6 ] + 2Fe 2 (SO 4 ) 3 = Fe 4 [Fe(CN) 6 ] 3 + 6Na 2 SO 4 синее окрашивание Заключение о качественном обнаружении (если синий осадок не выпадает тотчас) или необнаружении HCN дается лишь по истечении 24-48 час, т.к. при следовых количествах HCN в присутствии органических веществ осадок Берлинской лазури может выпадать медленно. Чувствительность реакции 20 мкг HCN в 1 мл раствора

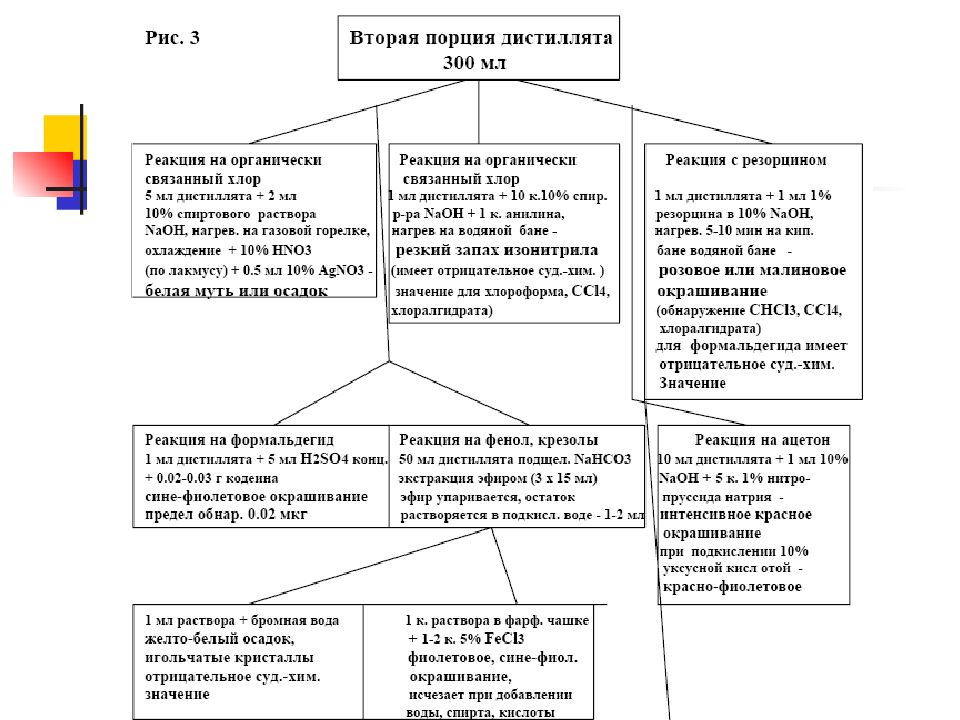

Слайд 17: Химико-токсикологический анализ хлорсодержащих растворителей (хлороформ, четыреххлористый углерод и т.д.)

Вторая порция дистиллята (300 мл) качественные реакции Реакция отщепления атома хлора Реакция образования изонитрила Реакция с резорцином

Слайд 18: Реакции на органически связанный хлор

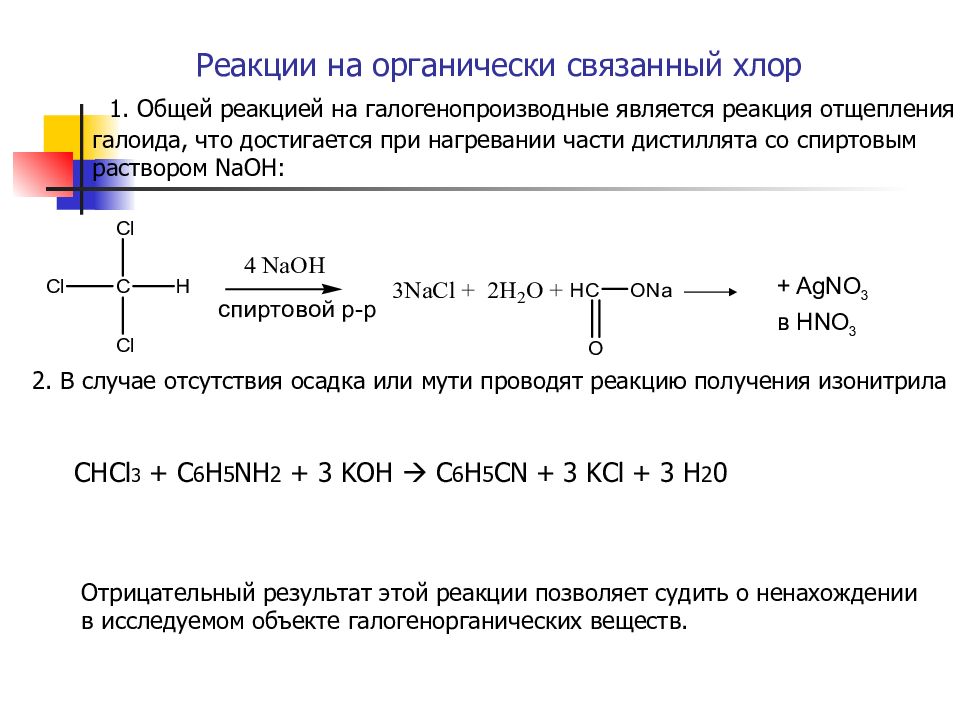

1. Общей реакцией на галогенопроизводные является реакция отщепления галоида, что достигается при нагревании части дистиллята со спиртовым раствором NaOH: + AgNO 3 в HNO 3 2. В случае отсутствия осадка или мути проводят реакцию получения изонитрила Отрицательный результат этой реакции позволяет судить о ненахождении в исследуемом объекте галогенорганических веществ. CHCl 3 + C 6 H 5 NH 2 + 3 KOH C 6 H 5 CN + 3 KCl + 3 H 2 0

Слайд 19: Продолжение

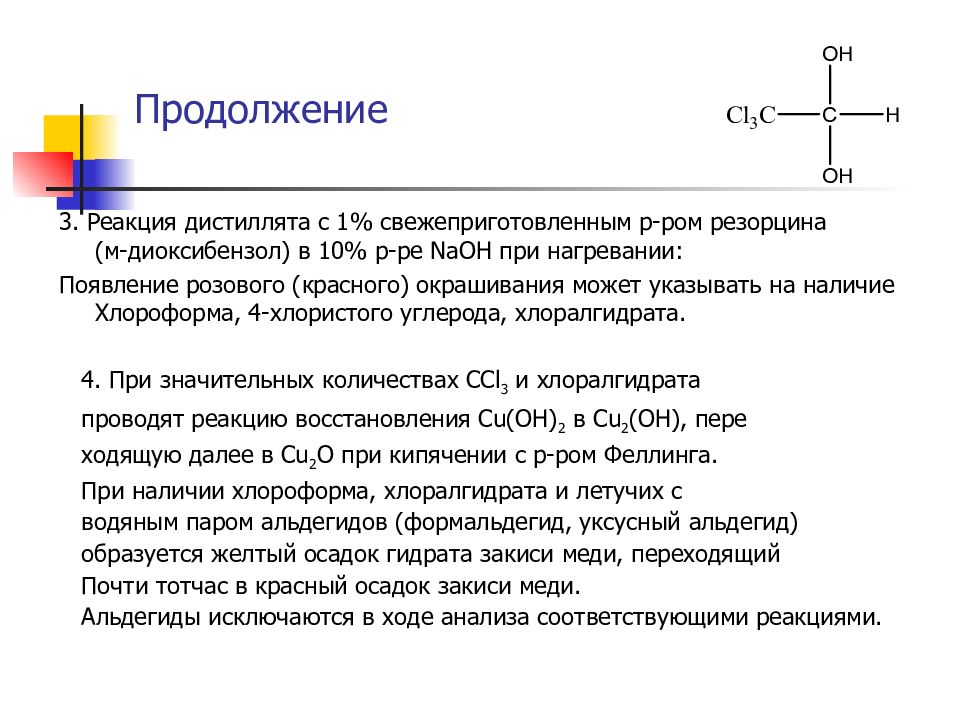

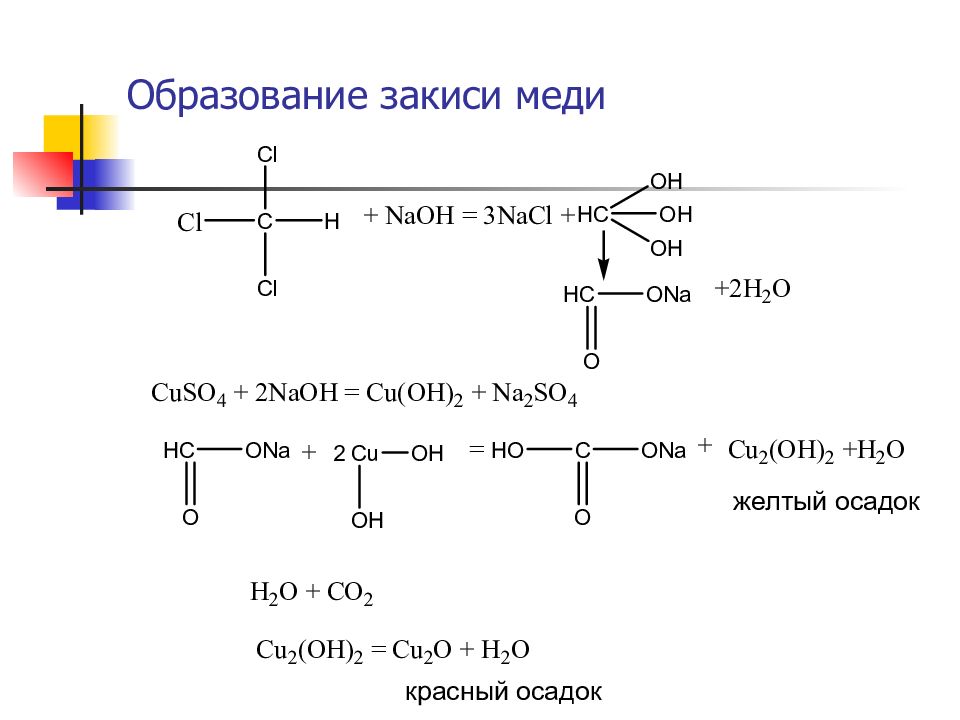

3. Реакция дистиллята с 1% свежеприготовленным р-ром резорцина (м-диоксибензол) в 10% р-ре NaOH при нагревании: Появление розового (красного) окрашивания может указывать на наличие Хлороформа, 4-хлористого углерода, хлоралгидрата. 4. При значительных количествах СС l 3 и хлоралгидрата проводят реакцию восстановления Cu(OH) 2 в Cu 2 (OH), пере ходящую далее в Cu 2 O при кипячении с р-ром Феллинга. При наличии хлороформа, хлоралгидрата и летучих с водяным паром альдегидов (формальдегид, уксусный альдегид) образуется желтый осадок гидрата закиси меди, переходящий Почти тотчас в красный осадок закиси меди. Альдегиды исключаются в ходе анализа соответствующими реакциями.

Слайд 21

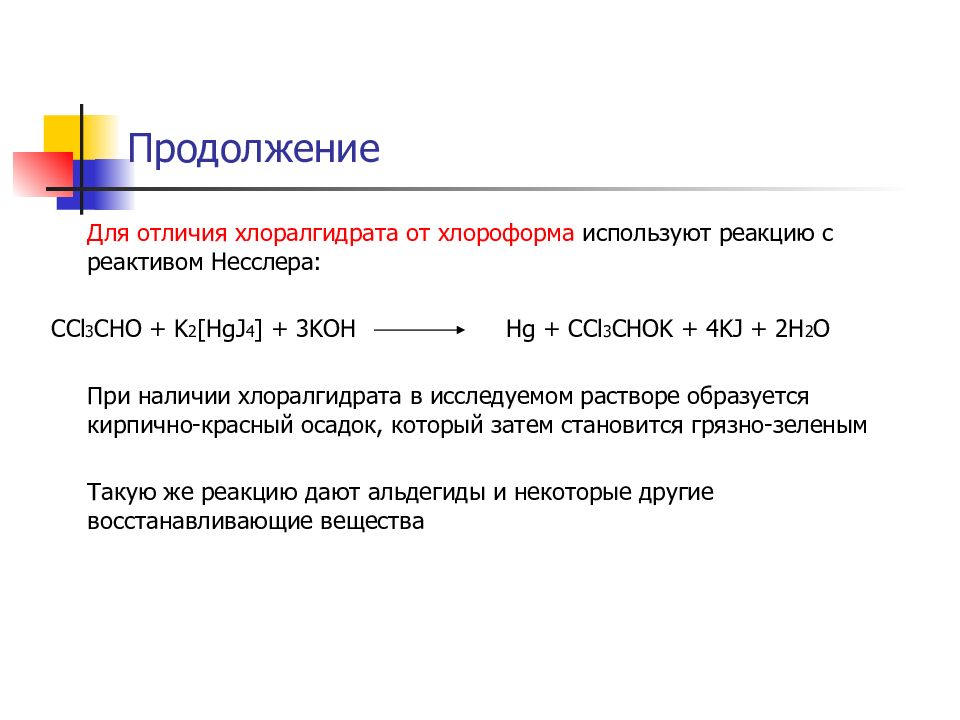

Для отличия хлоралгидрата от хлороформа используют реакцию с реактивом Несслера: CCl 3 CHO + K 2 [HgJ 4 ] + 3KOH Hg + CCl 3 CHOK + 4KJ + 2H 2 O При наличии хлоралгидрата в исследуемом растворе образуется кирпично-красный осадок, который затем становится грязно-зеленым Такую же реакцию дают альдегиды и некоторые другие восстанавливающие вещества Продолжение

Слайд 22

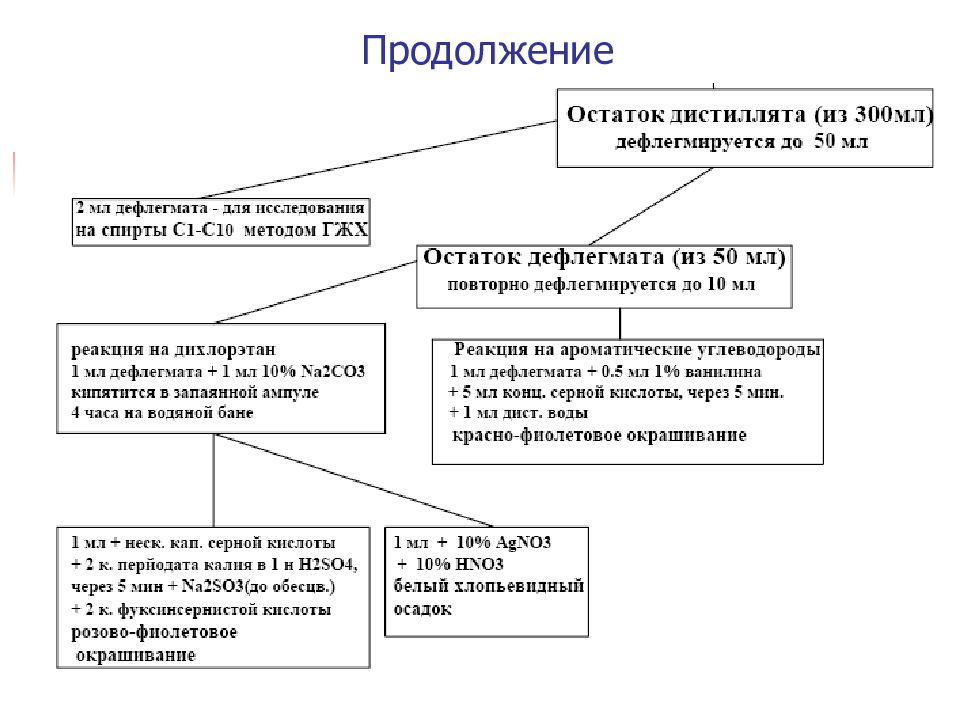

Для отличия дихлорэтана от хлороформа и др. используют реакции: 1) образования этиленгликоля и обнаружение его после переведения в формальдегид: При нагревании 1,2-дихлорэтана с раствором карбоната натрия в запаянной ампуле образуется этиленгликоль. При взаимодействии этиленгликоля с периодатом калия образуется формальдегид Формальдегид подтверждают реакциями с хромотроповой и фуксинсернистой кислотой Такую же реакцию дают альдегиды и некоторые другие восстанавливающие вещества Продолжение

Слайд 23

2) образования ацетиленида меди: При нагревании 1,2-дихлорэтана с раствором гидроксида натрия запаянной ампуле образуется ацетилен, который при взаимодействии с солями меди ( I) дает ацетиленид меди, имеющий розовую или вишневую окраску Продолжение

Слайд 24: Химико-токсикологический анализ формальдегида

1. Реакция с резорцином в щелочной среде. Чувствительность - 0,03 мкг в пробе. Реакция не является специфичной и имеет только отрицательное значение. Белки и продукты их разложения мешают реакции, поэтому ее нельзя проводить (например, для установления факта консервирования формалином) непосредственно с жидкостью, которой залиты внутренние органы трупа. 2. Дистиллят смешивают с 5-кратным объемом конц. H2SO4. После охлаждения смеси вносят 0,02-0,03 г кодеина (морфина) – сразу или через несколько минут появляется красно- или сине-фиолетовое окрашивание. Чувствительность - 0,02 мкг в пробе. 3. Дистиллят смешивают с 2-3 каплями конц. H2SO4 или HCl и р-ром фуксинсернистой кислоты – через несколько минут появляется синее или сине-фиолетовое окрашивание. Чувствительность - 0,03 мкг в пробе. Реакцию дают все альдегиды. Ацетон также дает сине-фиолетовое окрашивание.

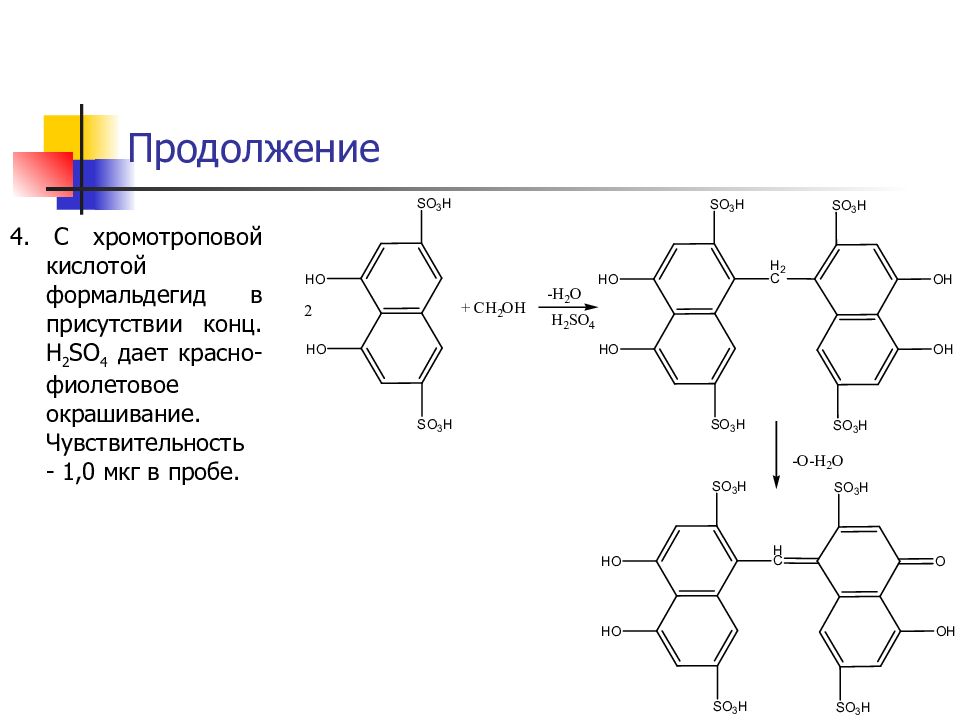

Слайд 25: Продолжение

4. С хромотроповой кислотой формальдегид в присутствии конц. H 2 SO 4 дает красно-фиолетовое окрашивание. Чувствительность - 1,0 мкг в пробе.

Слайд 26

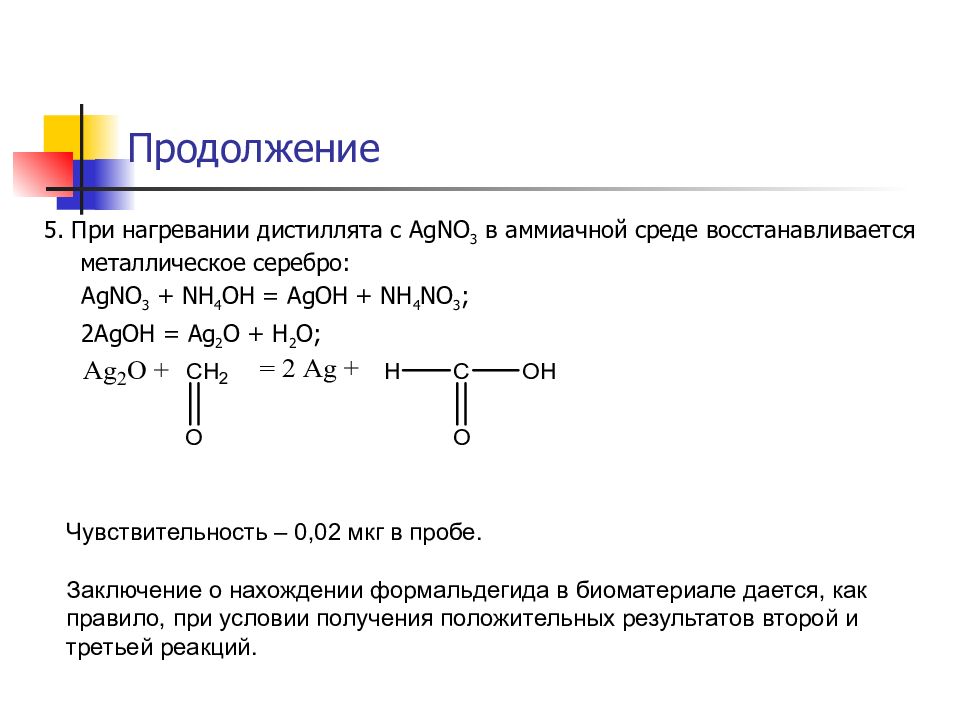

5. При нагревании дистиллята с AgNO 3 в аммиачной среде восстанавливается металлическое серебро: AgNO 3 + NH 4 OH = AgOH + NH 4 NO 3 ; 2AgOH = Ag 2 O + H 2 O; Чувствительность – 0,02 мкг в пробе. Заключение о нахождении формальдегида в биоматериале дается, как правило, при условии получения положительных результатов второй и третьей реакций. Продолжение

Слайд 27

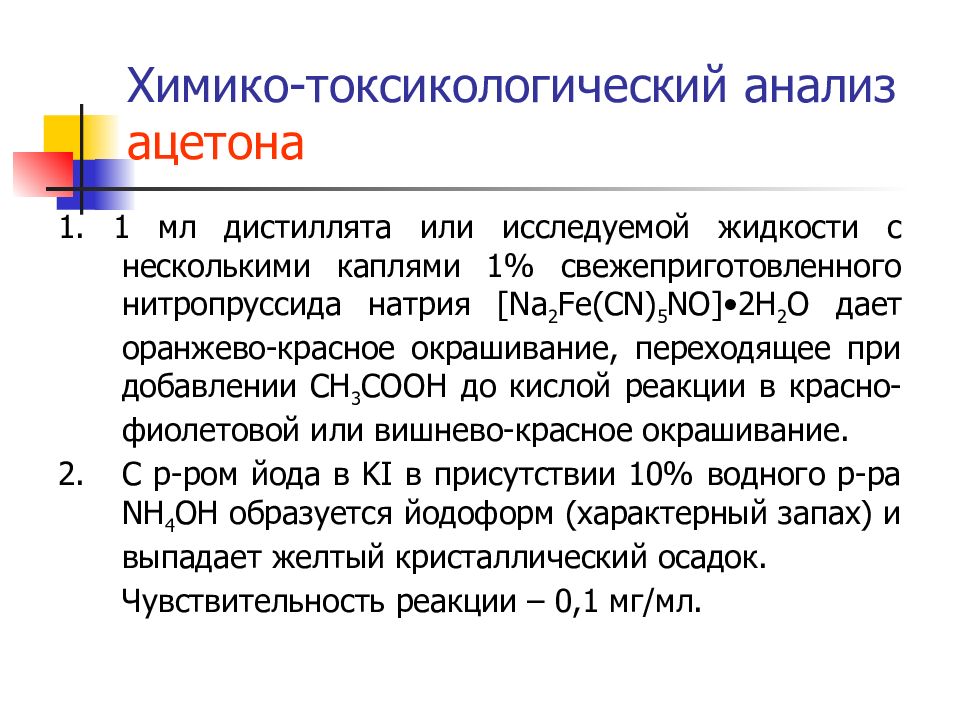

1. 1 мл дистиллята или исследуемой жидкости с несколькими каплями 1% свежеприготовленного нитропруссида натрия [Na 2 Fe(CN) 5 NO] •2H 2 O дает оранжево-красное окрашивание, переходящее при добавлении CH 3 COOH до кислой реакции в красно-фиолетовой или вишнево-красное окрашивание. 2. С р-ром йода в KI в присутствии 10% водного р-ра NH 4 OH образуется йодоформ (характерный запах) и выпадает желтый кристаллический осадок. Чувствительность реакции – 0,1 мг/мл. Химико-токсикологический анализ ацетона

Слайд 28

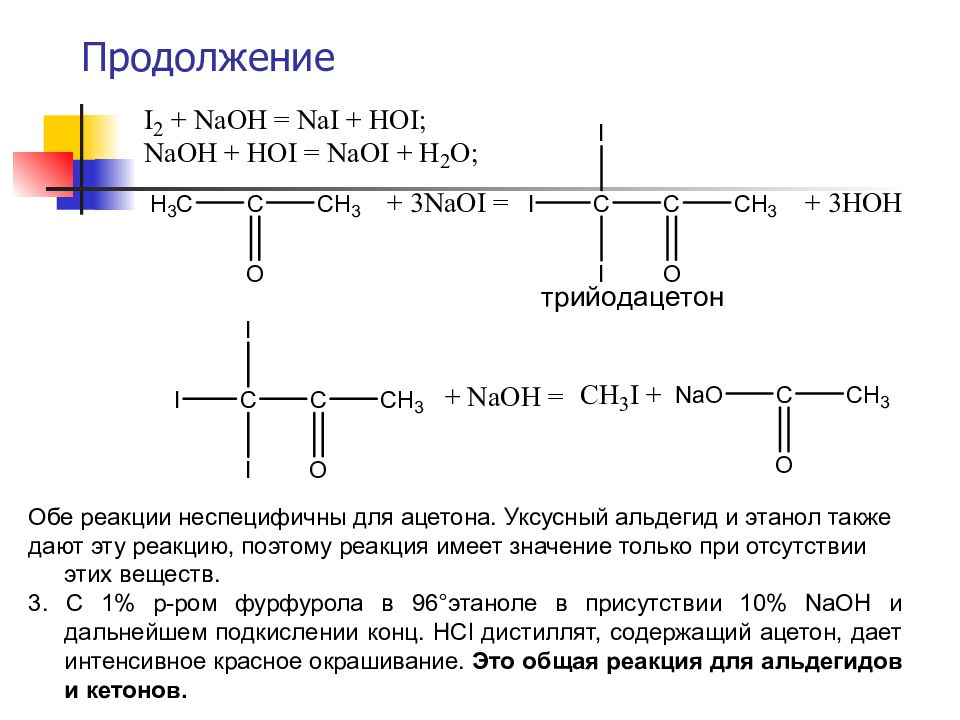

Обе реакции неспецифичны для ацетона. Уксусный альдегид и этанол также дают эту реакцию, поэтому реакция имеет значение только при отсутствии этих веществ. 3. С 1% р-ром фурфурола в 96 ° этаноле в присутствии 10% NaOH и дальнейшем подкислении конц. HCl дистиллят, содержащий ацетон, дает интенсивное красное окрашивание. Это общая реакция для альдегидов и кетонов. Продолжение

Слайд 29

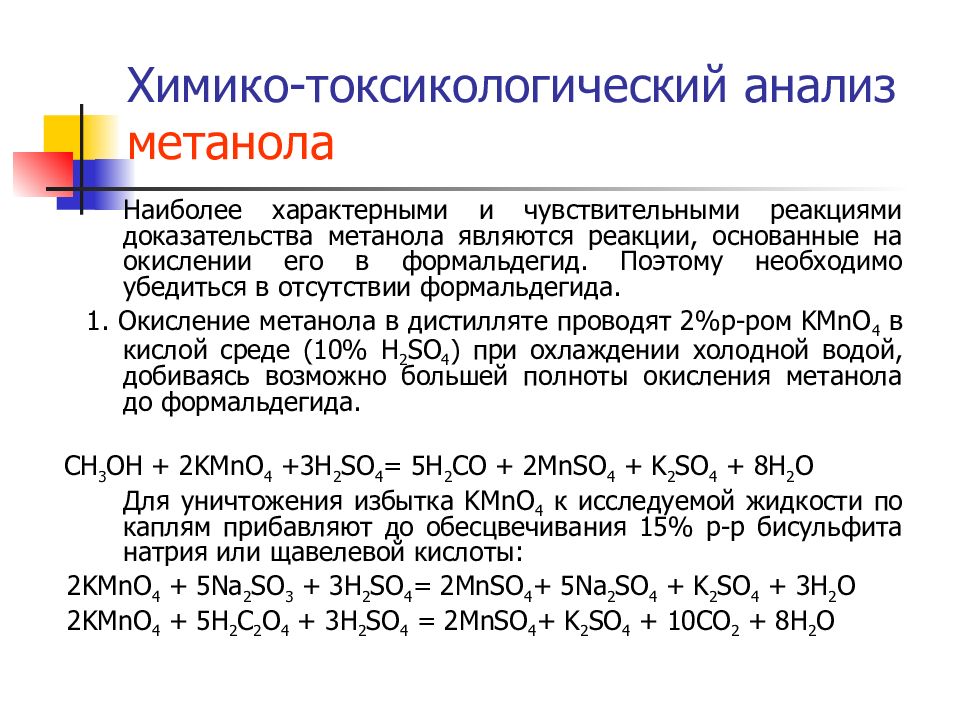

Наиболее характерными и чувствительными реакциями доказательства метанола являются реакции, основанные на окислении его в формальдегид. Поэтому необходимо убедиться в отсутствии формальдегида. 1. Окисление метанола в дистилляте проводят 2%р-ром KMnO 4 в кислой среде (10% H 2 SO 4 ) при охлаждении холодной водой, добиваясь возможно большей полноты окисления метанола до формальдегида. CH 3 OH + 2KMnO 4 +3H 2 SO 4 = 5H 2 CO + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Для уничтожения избытка KMnO 4 к исследуемой жидкости по каплям прибавляют до обесцвечивания 15% р-р бисульфита натрия или щавелевой кислоты: 2KMnO 4 + 5 Na 2 SO 3 + 3H 2 SO 4 = 2MnSO 4 + 5Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + 3H 2 O 2KMnO 4 + 5 H 2 C 2 O 4 + 3H 2 SO 4 = 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 10CO 2 + 8H 2 O Химико-токсикологический анализ метанола

Слайд 30

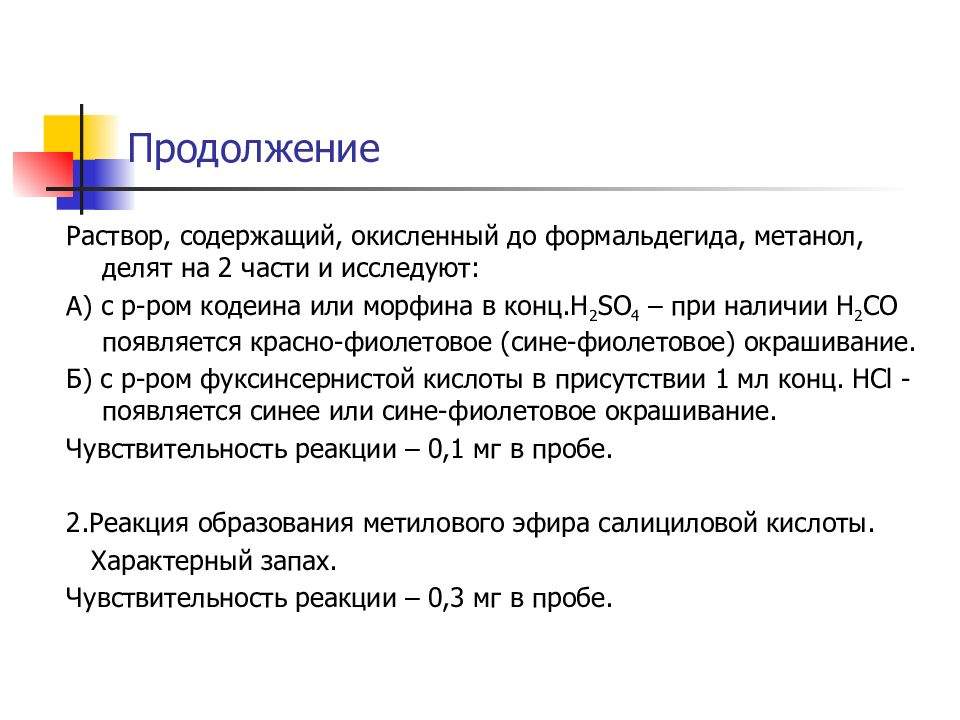

Раствор, содержащий, окисленный до формальдегида, метанол, делят на 2 части и исследуют: А) с р-ром кодеина или морфина в конц. H 2 SO 4 – при наличии H 2 CO появляется красно-фиолетовое (сине-фиолетовое) окрашивание. Б) с р-ром фуксинсернистой кислоты в присутствии 1 мл конц. HCl - появляется синее или сине-фиолетовое окрашивание. Чувствительность реакции – 0,1 мг в пробе. 2.Реакция образования метилового эфира салициловой кислоты. Характерный запах. Чувствительность реакции – 0,3 мг в пробе. Продолжение

Слайд 31

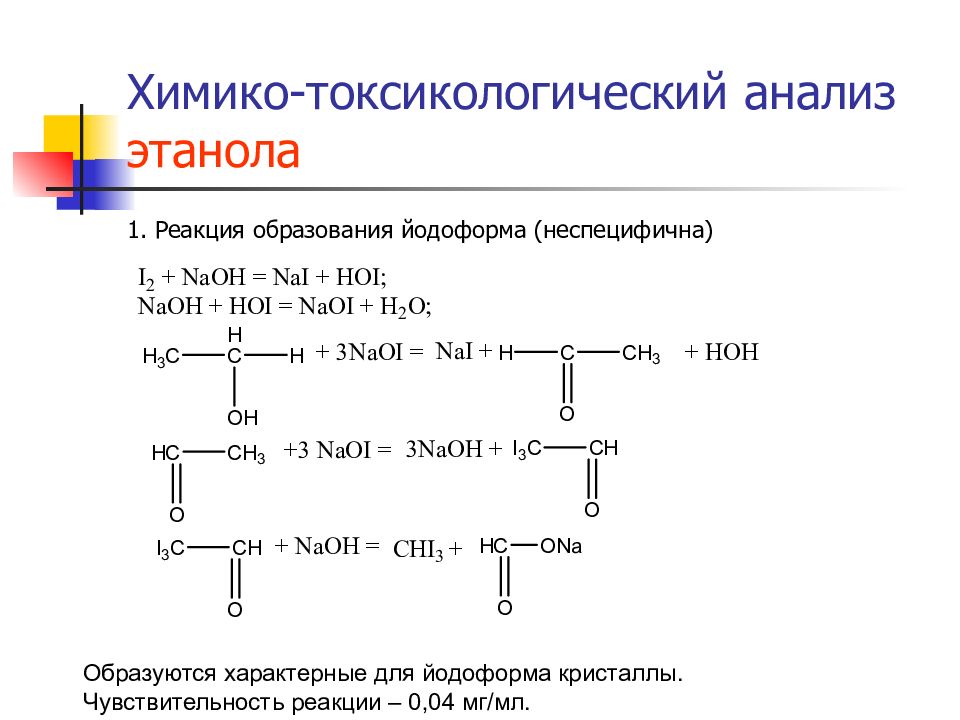

1. Реакция образования йодоформа (неспецифична) Образуются характерные для йодоформа кристаллы. Чувствительность реакции – 0,04 мг/мл. Химико-токсикологический анализ этанола

Слайд 32

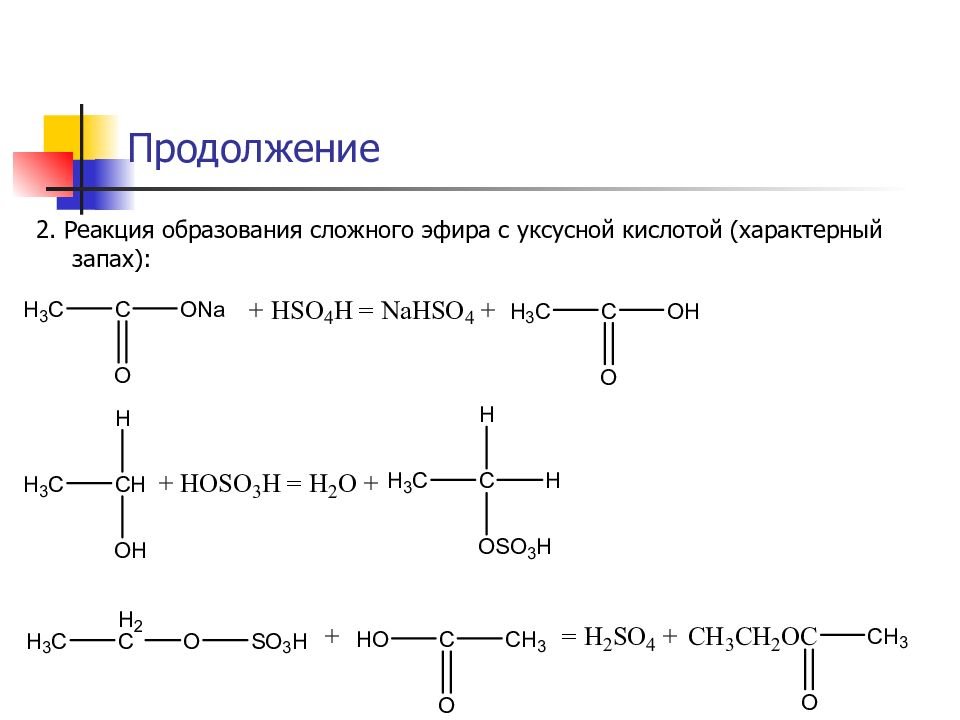

2. Реакция образования сложного эфира с уксусной кислотой (характерный запах): Продолжение

Слайд 33

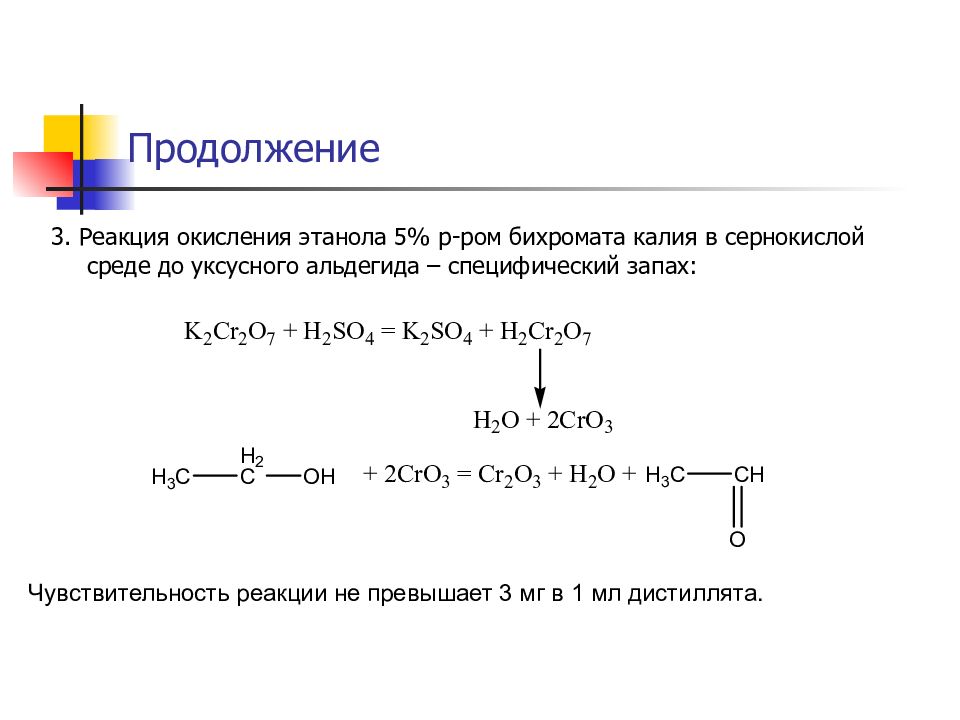

3. Реакция окисления этанола 5% р-ром бихромата калия в сернокислой среде до уксусного альдегида – специфический запах: Чувствительность реакции не превышает 3 мг в 1 мл дистиллята. Продолжение

Слайд 34: Продолжение

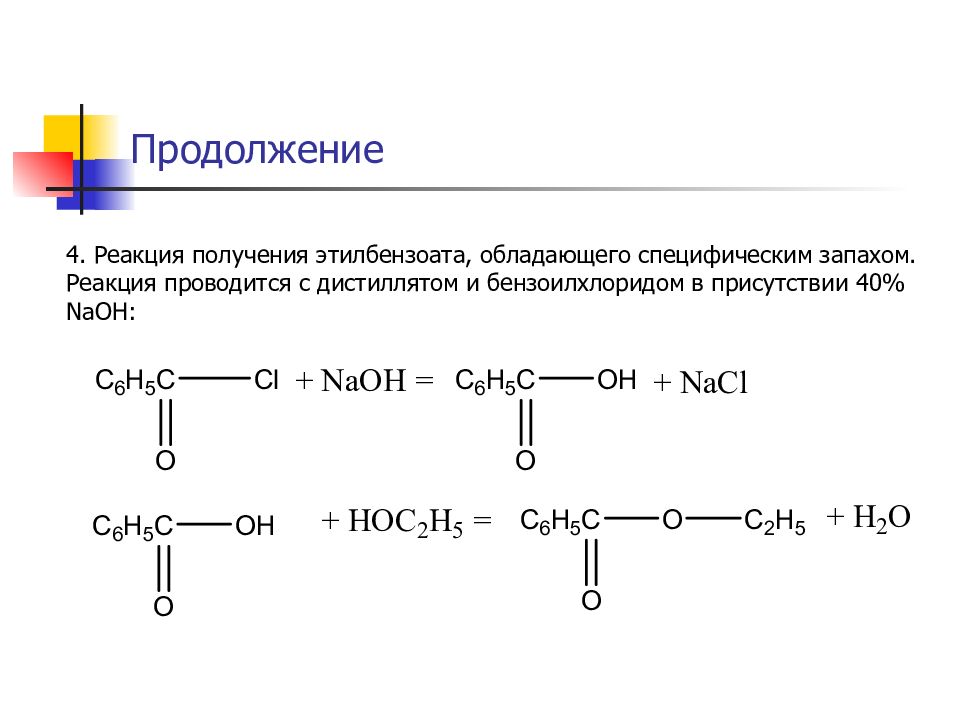

4. Реакция получения этилбензоата, обладающего специфическим запахом. Реакция проводится с дистиллятом и бензоилхлоридом в присутствии 40% NaOH:

Слайд 35

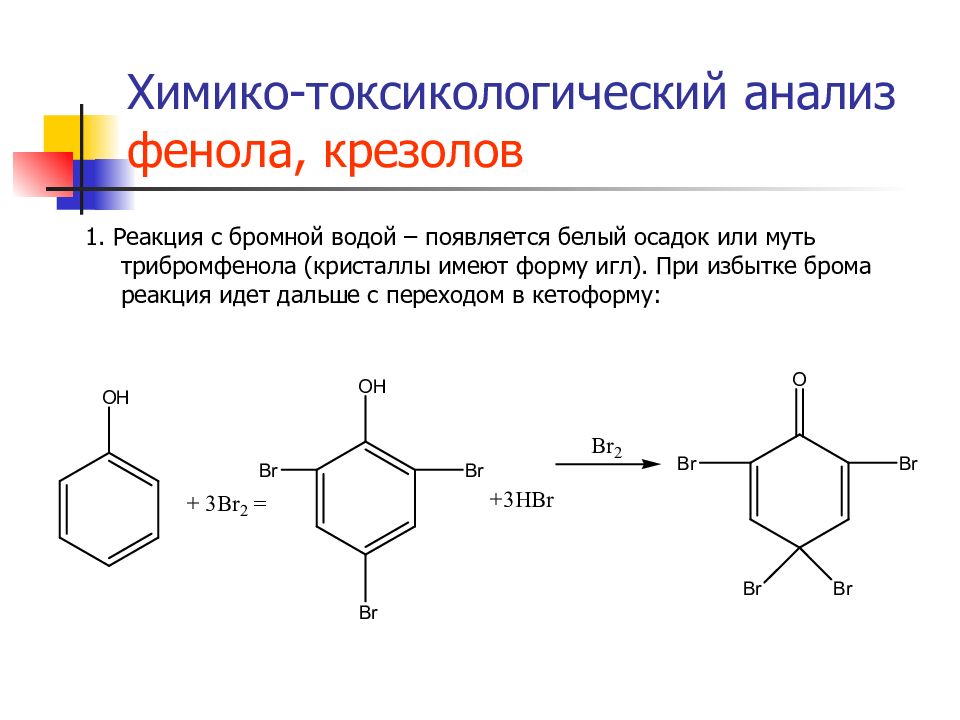

Химико-токсикологический анализ фенола, крезолов 1. Реакция с бромной водой – появляется белый осадок или муть трибромфенола (кристаллы имеют форму игл). При избытке брома реакция идет дальше с переходом в кетоформу:

Слайд 36: Продолжение

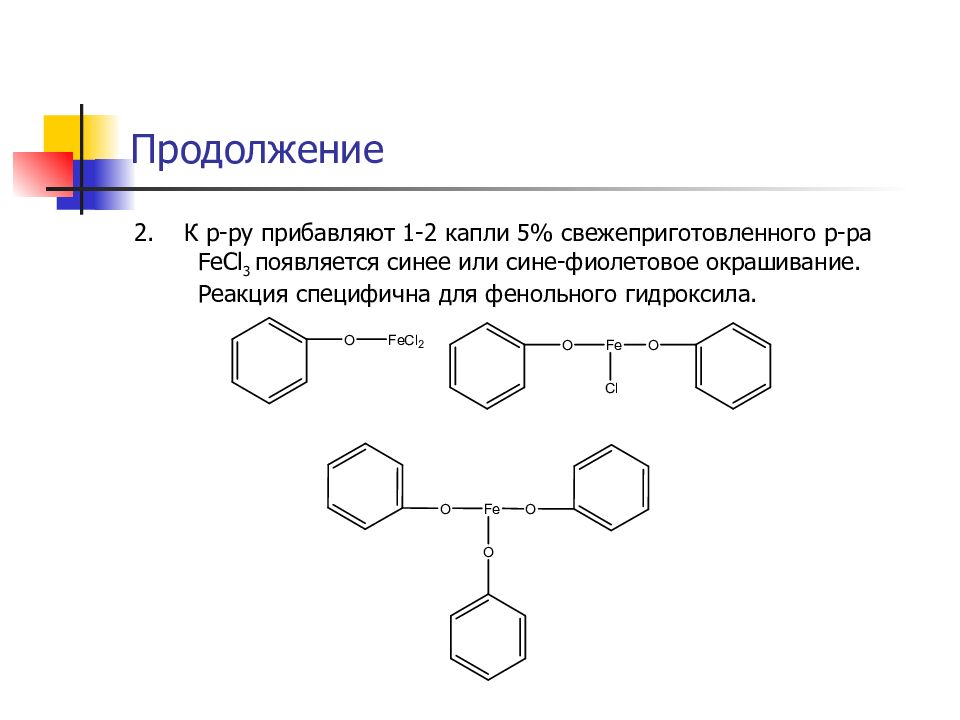

2. К р-ру прибавляют 1-2 капли 5% свежеприготовленного р-ра FeCl 3 появляется синее или сине-фиолетовое окрашивание. Реакция специфична для фенольного гидроксила. Продолжение

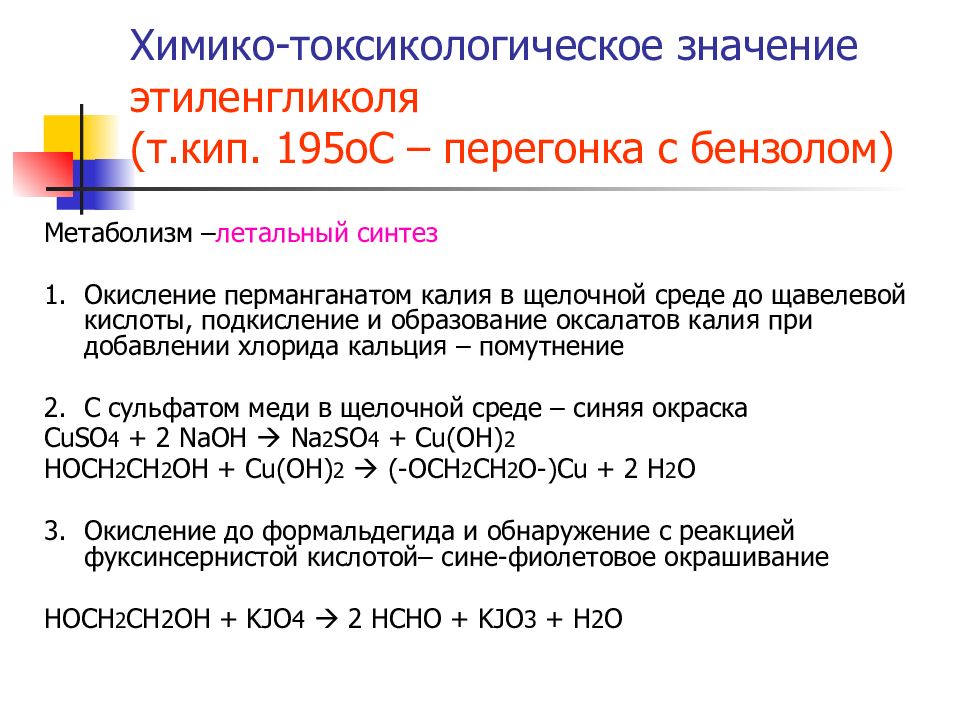

Слайд 37: Химико-токсикологическое значение этиленгликоля (т.кип. 195оС – перегонка с бензолом)

Метаболизм – летальный синтез 1. Окисление перманганатом калия в щелочной среде до щавелевой кислоты, подкисление и образование оксалатов калия при добавлении хлорида кальция – помутнение 2. С сульфатом меди в щелочной среде – синяя окраска CuSO 4 + 2 NaOH Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 HOCH 2 CH 2 OH + Cu(OH) 2 (-OCH 2 CH 2 O-)Cu + 2 H 2 O 3. Окисление до формальдегида и обнаружение с реакцией фуксинсернистой кислотой– сине-фиолетовое окрашивание HOCH 2 CH 2 OH + KJO 4 2 HCHO + KJO 3 + H 2 O

Слайд 38

качественные реакции С ванилином (или салициловым альдегидом) в кислой среде – красная окраска Химико-токсикологическое значение амилового спирта

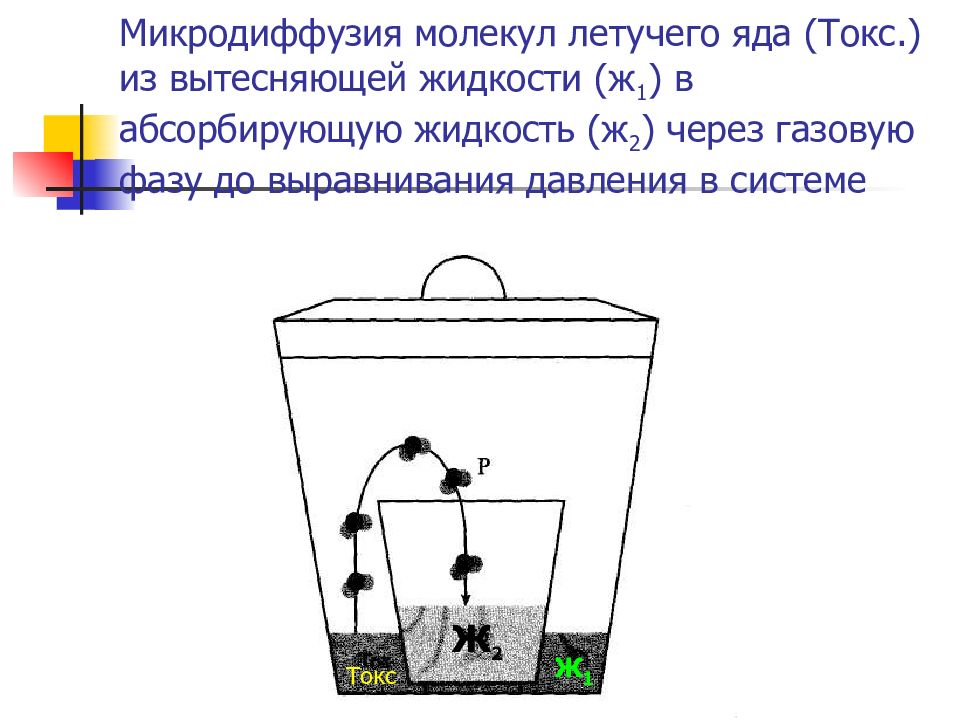

Слайд 39: Микродиффузия молекул летучего яда (Токс.) из вытесняющей жидкости (ж 1 ) в абсорбирующую жидкость (ж 2 ) через газовую фазу до выравнивания давления в системе

Токс Ж 2 Ж 1

Слайд 40: Подготовка пробы к ГЖХ анализу

Прямой парофазный анализ Пробоподготовка, основанная на дериватизации анализируемых соединений

Слайд 42: Алкилнитрильный метод

Качественное и количественное определение С1-С5 спиртов ROH + NaNO2 + CCl3COOH RONO + CCl3COONa + H2O

Слайд 43: Методика

0,5 мл 50% трихлоруксусной кислоты 0,5 мл дефлегмата Закрывается пробкой и закатывается 0,5 мл 30% нитрита натрия Взбалтывается и через 1 мин шприцом отбирается 0,3 мл парогазовой пробы и вводится в испаритель хроматографа Методика

Слайд 44: Методика

При проведении количественного определения в качестве внутреннего стандарта в пробу добавляется 0,5 мл 0,1% н-пропанола Методика