Первый слайд презентации: Хирургический инструментарий. Основные принципы соединения тканей

Дисциплина: «Основы хирургической техники» Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Краснодар 2015

Слайд 2: Инструменты для фиксации

Инструменты для фиксации органов и тканей — медицинские инструменты, предназначенные для захвата и пережатия органов, тканей и предметов при выполнении оперативного вмешательства.

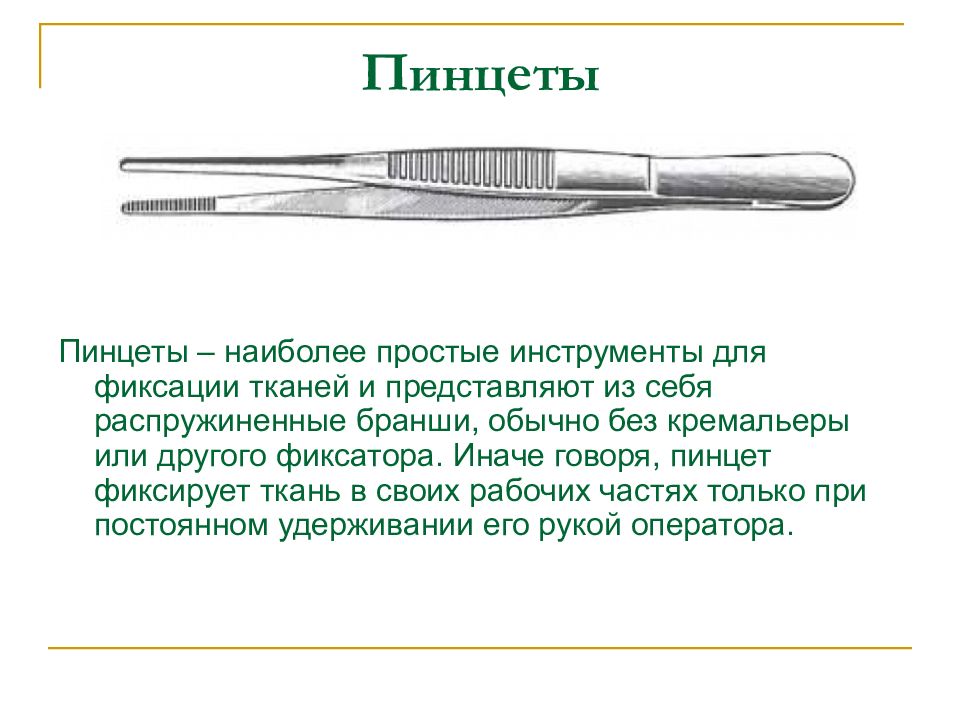

Слайд 3: Пинцеты

Пинцеты – наиболее простые инструменты для фиксации тканей и представляют из себя распружиненные бранши, обычно без кремальеры или другого фиксатора. Иначе говоря, пинцет фиксирует ткань в своих рабочих частях только при постоянном удерживании его рукой оператора.

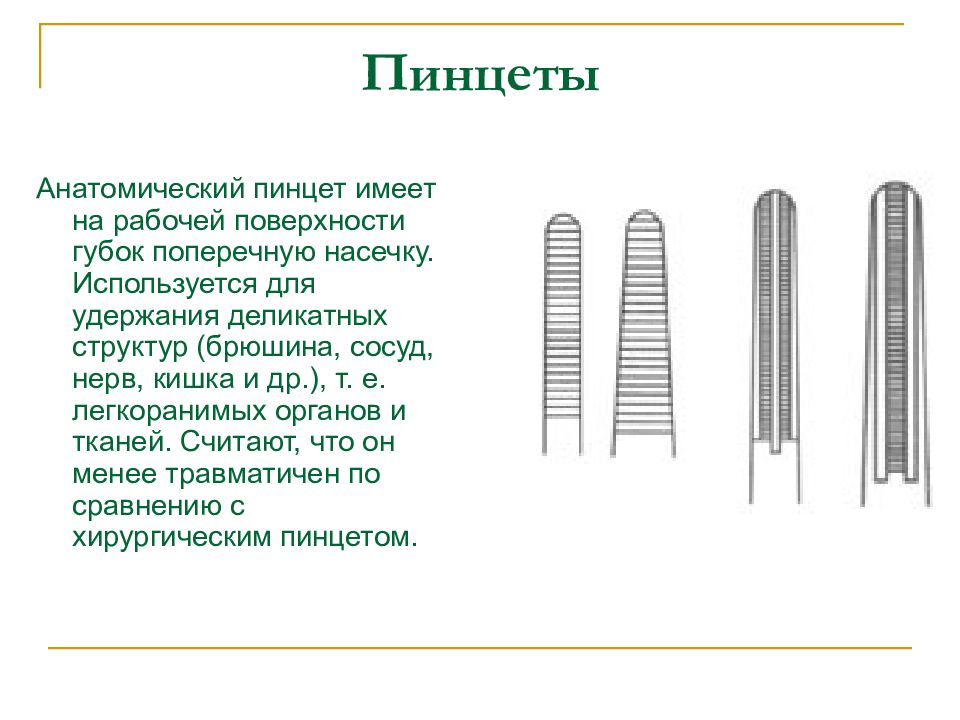

Слайд 6: Пинцеты

Анатомический пинцет имеет на рабочей поверхности губок поперечную насечку. Используется для удержания деликатных структур (брюшина, сосуд, нерв, кишка и др.), т. е. легкоранимых органов и тканей. Считают, что он менее травматичен по сравнению с хирургическим пинцетом.

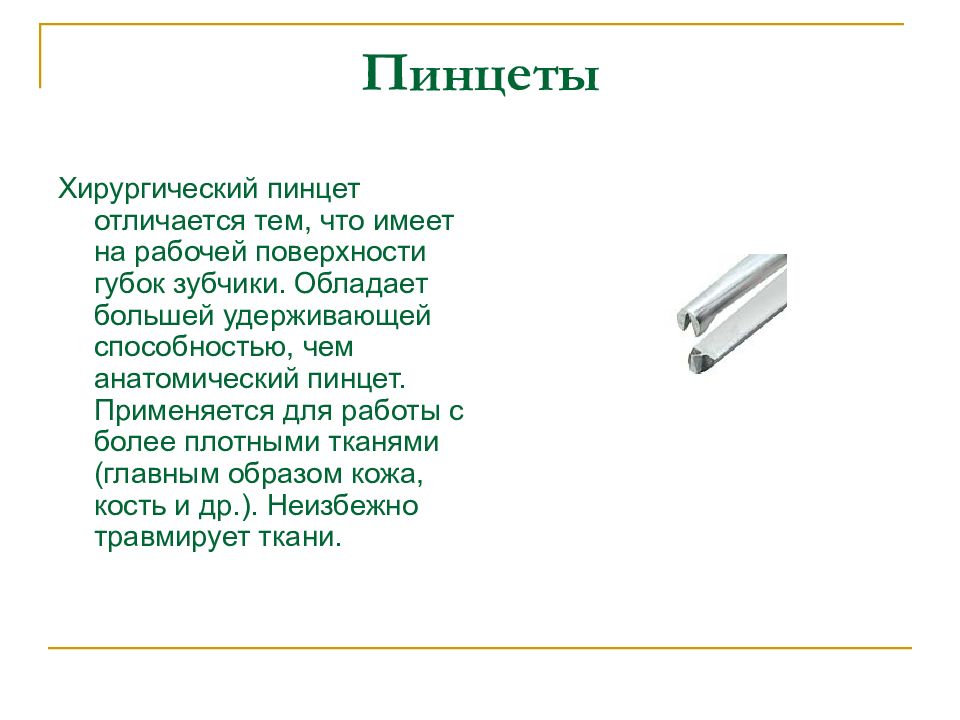

Слайд 7: Пинцеты

Хирургический пинцет отличается тем, что имеет на рабочей поверхности губок зубчики. Обладает большей удерживающей способностью, чем анатомический пинцет. Применяется для работы с более плотными тканями (главным образом кожа, кость и др.). Неизбежно травмирует ткани.

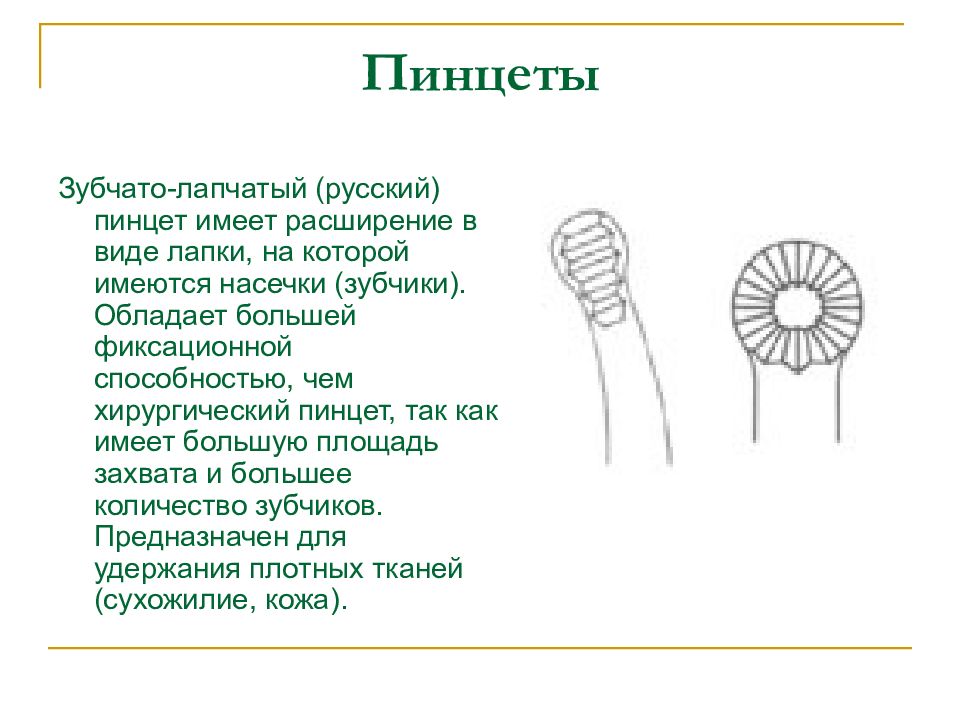

Слайд 8: Пинцеты

Зубчато-лапчатый (русский) пинцет имеет расширение в виде лапки, на которой имеются насечки (зубчики). Обладает большей фиксационной способностью, чем хирургический пинцет, так как имеет большую площадь захвата и большее количество зубчиков. Предназначен для удержания плотных тканей (сухожилие, кожа).

Слайд 11: Инструменты кровоостанавливающие

Кровоостанавливающие зажимы можно подразделить на следующие группы: 1. Зажимы, предназначенные для временного пережатия концов сосудов перед наложением лигатур или электрокоагуляции (собственно кровоостанавливающие зажимы). 2. Зажимы, предназначенные для временного прекращения кровотока перед восстановлением целости сосуда с помощью сосудистого шва (сосудистые зажимы). 3. Зажимы, вызывающие ускоренное тромбирование просвета сосуда непосредственно после наложения (раздавливающие зажимы).

Слайд 12: Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим зажимам

1. Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзыванию. 2. Сохранение постоянства свойств при многократном использовании. 3. Легкость смыкания и размыкания губок (браншей) под действием руки хирурга. 4. Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизвольное размыкание браншей. Для этого обычно используют фиксатор в виде кремальеры.

Слайд 13: Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим зажимам

5. Соответствие требованиям эргономики. 6. Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием тяжести зажимов, наложенных на края раны. 7. Возможность использования инструмента для коагуляции в электрохирургическом варианте. 8. Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного поля. 9. Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов.

1. Первый ассистент двумя хирургическими пинцетами, наложенными на кожу, выворачивает ближайший к себе край раны. При этом одна плоскость края раны становится доступной для обзора. 2. Второй ассистент краем марлевого шарика, зажатого в пинцете, удаляет кровь с плоскости раны, демонстрируя кровоточащие поперечные срезы сосудов. 3. Хирург последовательно пережимает кончиками кровоостанавливающего зажима концы кровоточащих сосудов. При этом рукоятку кровоостанавливающего зажима после наложения на сосуд следует уложить на соответствующий край раны. 4. После временной остановки кровотечения из одной плоскости раны, аналогичные действия производят на другой стороне раны. При этом с зажимами работает первый ассистент, а хирург оттягивает пинцетами край раны. 5. После наложения кровоостанавливающих зажимов следует визуально проверить тщательность временного гемостаза. 6. Окончательную остановку кровотечения производят с помощью лигатур: – с «ближайшей стороны» раны первый ассистент устанавливает кровоостанавливающий зажим вертикально; – хирург заводит за зажим лигатуру; – ассистент наклоняет к себе кровоостанавливающий зажим так, чтобы его кончик был хорошо виден; – под кончиком зажима следует сформировать петлю и постепенно затягивать первый узел; – после снятия зажима узел обязательно нужно затянуть до конца, обеспечивая наложение лигатуры непосредственно на стенку сосуда; - после затягивания первого узла нужно сформировать и затянуть второй узел. 7. Аналогичные действия выполняют и на других зажимах. По мере наложения лигатур второй ассистент должен срезать ножницами Купера концы нитей.

Слайд 15

При этом следует соблюдать следующие правила: 1. Нельзя сильно тянуть за концы лигатур. Это чревато опасностью их срыва с конца сосуда. 2. Плоскость разведенных лезвий ножниц Купера следует ориентировать к нити под углом 40-50°. 3. Перед пересечением сложенных нитей нижнее лезвие ножниц должно упереться в узел. 4. Длина срезанного конца лигатуры не должна превышать 1 -2 мм. На другой стороне раны все действия с зажимами выполняет хирург, а первый ассистент затягивает лигатуры. Обязанности второго ассистента прежние.

Слайд 16: Перевязка в ране концов артерии среднего и крупного калибра

Для эффективной и надежной перевязки артерии в ране необходимо соблюдение следующих условий: – обеспечение хорошего доступа; – тщательное выделение концов сосуда из окружающих тканей. Перед перевязкой сосуда выполняют широкое рассечение раны по ходу сосудисто-нервного пучка. Рассечение раны в поперечном направлении может усугубить кровотечение и осложниться повреждением остальных элементов сосудисто-нервного пучка. Рассечение тканей производят после временной остановки кровотечения с помощью пальцевого прижатия или наложения жгута. После обнаружения в ране концов кровоточащего сосуда на них накладывают кровоостанавливающие зажимы. При остановке кровотечения из артерии среднего калибра (например, плечевой) кровоостанавливающий зажим на конец артерии накладывают так, чтобы он являлся продолжением оси сосуда. На конец крупной артерии (например, бедренной) кровоостанавливающий зажим накладывают в поперечном направлении. При этом следует соблюдать особую осторожность во избежание повреждения остальных элементов сосудисто-нервного пучка. После наложения кровоостанавливающего зажима конец артерии на участке длиной 1 -2 см необходимо тщательно выделить с помощью пинцета из окружающей жировой и соединительной ткани. Критерием правильности выделению артерии является появление матовости ее наружной поверхности.

Слайд 17: Перевязка в ране концов артерии среднего и крупного калибра

Важность освобождения стенки артерии от окружающей соединительной ткани объясняется двумя обстоятельствами: 1.Соединительная ткань обладает свойством рассасываться под давлением лигатуры. Вследствие рассасывания соединительной ткани, ослабление давления лигатуры может привести к ее соскальзыванию с конца сосуда и появлению вторичного кровотечения. 2. Лигатура, наложенная на плохо выделенную артерию, оказывается фиксированной к окружающим тканям. Выскальзывание пульсирующего конца сосуда из-под неподвижнойлигатуры неизбежно осложняется вторичным кровотечением. Критерием правильного наложения лигатуры является пульсация конца артерии вместе с наложенной на него лигатурой.

1.Ширина участка связки (брыжейки) с проходящими сосудами должна быть обратно пропорциональна ее толщине. Следует помнить: – некроз оставшейся культи большого размера может привести к гнойному воспалению; – значительная площадь десерозированной поверхности может являться причиной спаечной болезни; – лигатура, наложенная на большой объем жировой клетчатки, может сорваться в любой момент. 2. На остающийся и, следовательно, наиболее ответственный участок связки (брыжейки) кровоостанавливающий зажим и лигатуру накладывает хирург. Зажим и лигатуру на удаляемый участок связки или брыжейки может наложить ассистент. 3. Связку или брыжейку между зажимами нужно пересекать по возможности ближе к остающемуся участку культи. Несколько больший объем остающейся культи является определенной гарантией предотвращения срыва лигатуры. 4. Зажимы на связки нужно накладывать не параллельно, а под небольшим углом. При косом срезе связки лигатура более прочно фиксируется за счет увеличенного объема культи.

Слайд 19: Зажимы для временного прекращения кровотока

Требования, предъявляемые к сосудистым зажимам Зажимы для временного прекращения кровотока должны иметь следующие особенности: Не травмировать интиму. Раздавливание интимы может привести к активизации тромбопластина с последующим тромбированием зоны сосудистого шва. Для предупреждения этого эффекта конструкция зажимов имеет следующие элементы: – широкие рабочие части для уменьшения удельного давления на ткани; – наличие регулирующего устройства, определяющего величину усилия, передаваемого на стенку сосуда; – Г-образную форму перехода рукоятки в рабочую часть, не ухудшающую обзор дна операционной раны; – неглубокие насечки на поверхности рабочих частей; – возможность использования эластичных втулок, надеваемых на рабочие части для предупреждения чрезмерного сдавления сосудистой стенки. 2. Иметь надежные фиксирующие устройства для удерживания рабочих частей в заданном положении и предупреждения самораскрывания зажимов. 3. Не ухудшать обзор операционного поля.

Слайд 20: Сосудистые зажимы типа «бульдог»

Этот тип зажимов предназначен для наложения на сосуды, расположенные поверхностно. Зажимы типа «бульдог» имеют следующие части: 1. Рабочие части с рифленой поверхностью. 2. Рукоятки небольшой длины с опорными площадками для пальцев рук. 3. Пружинное устройство для фиксации рабочих частей. Рабочие концы зажима могут быть: – прямые; – изогнутые по плавной дуге; – изогнутые под углом.

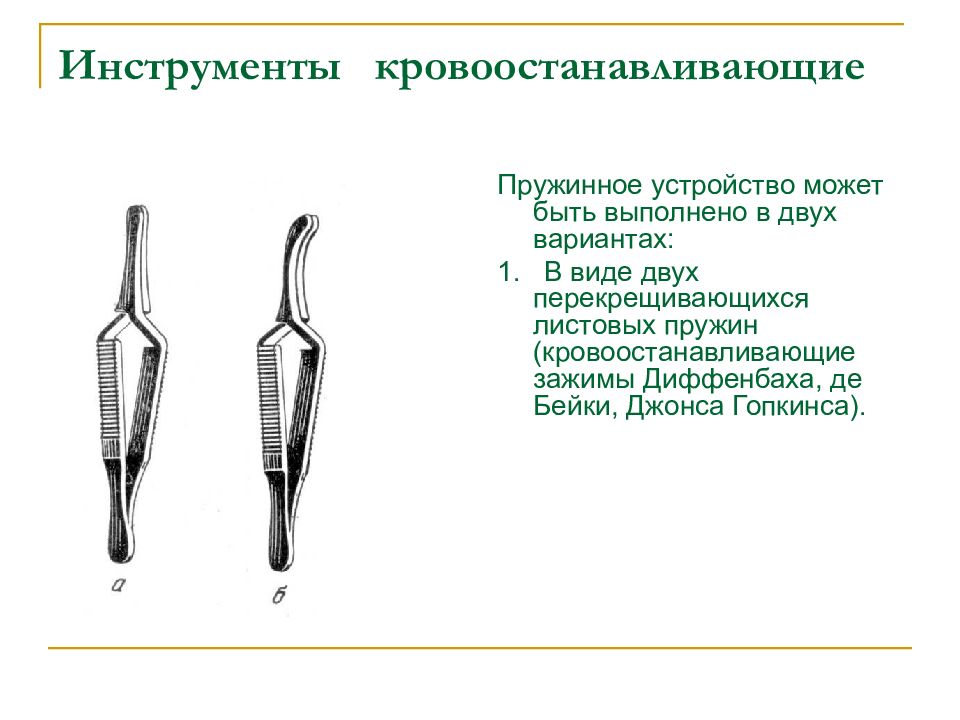

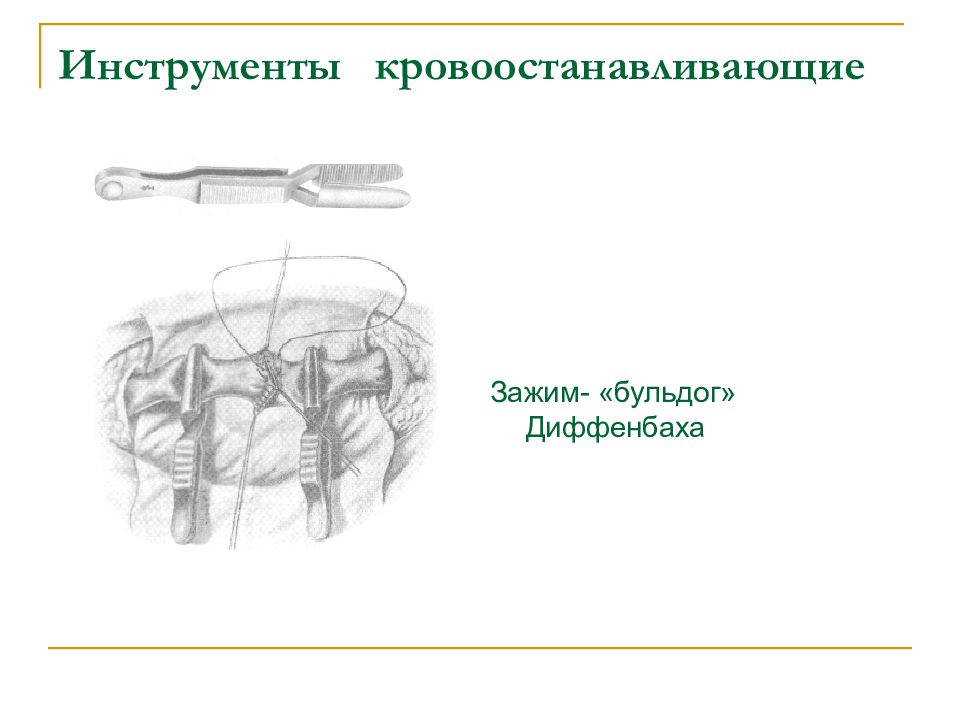

Слайд 21: Инструменты кровоостанавливающие

Пружинное устройство может быть выполнено в двух вариантах: 1. В виде двух перекрещивающихся листовых пружин (кровоостанавливающие зажимы Диффенбаха, де Бейки, Джонса Гопкинса).

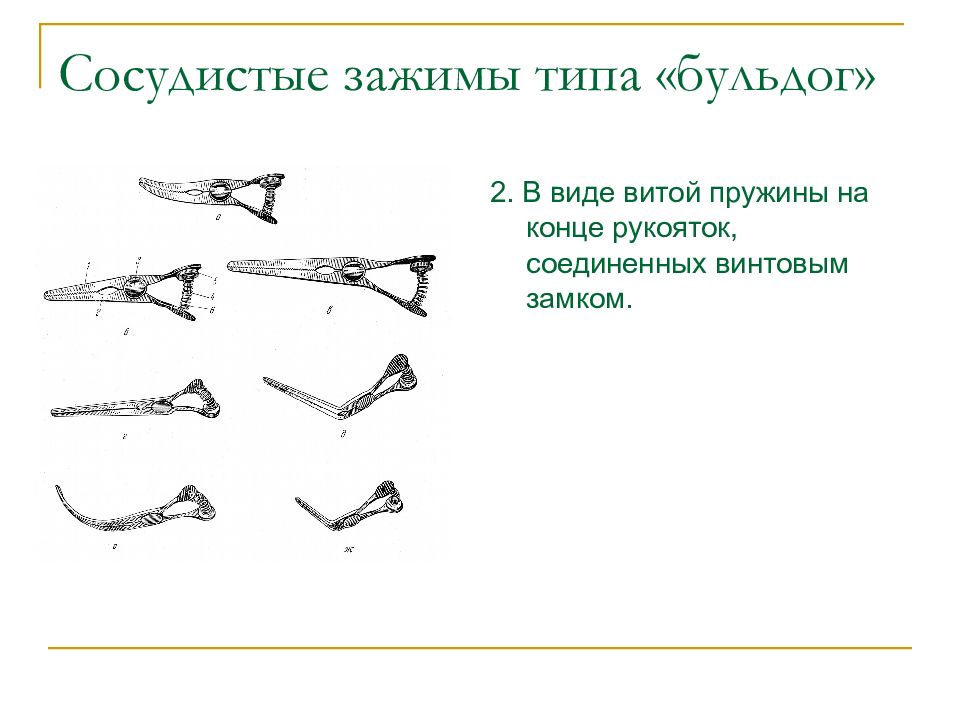

Слайд 23: Сосудистые зажимы типа «бульдог»

2. В виде витой пружины на конце рукояток, соединенных винтовым замком.

Слайд 24

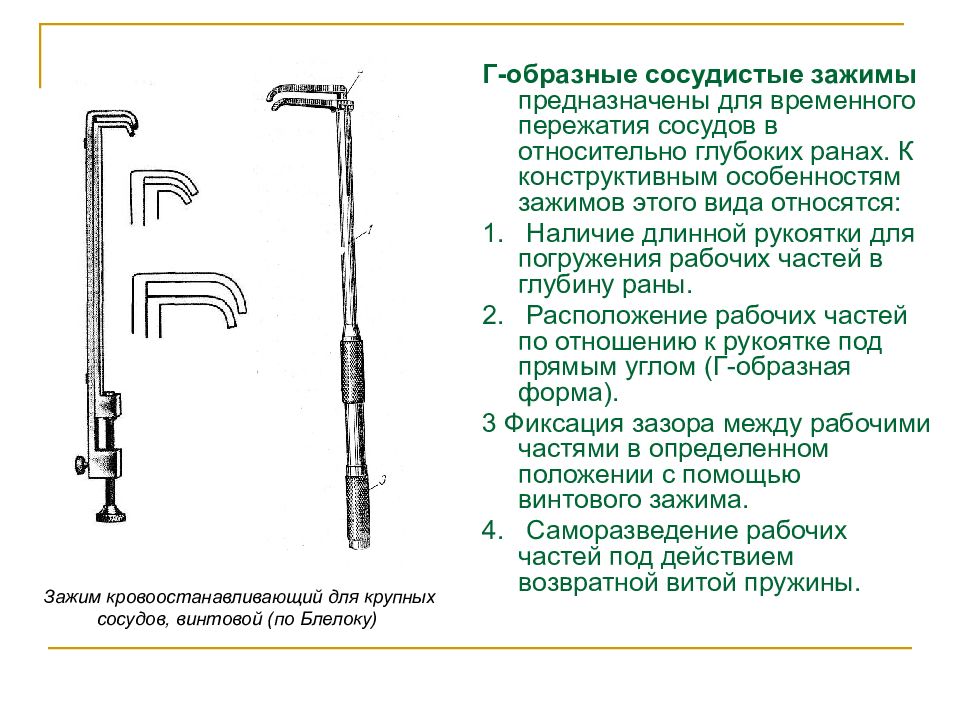

Г-образные сосудистые зажимы предназначены для временного пережатия сосудов в относительно глубоких ранах. К конструктивным особенностям зажимов этого вида относятся: 1. Наличие длинной рукоятки для погружения рабочих частей в глубину раны. 2. Расположение рабочих частей по отношению к рукоятке под прямым углом (Г-образная форма). 3 Фиксация зазора между рабочими частями в определенном положении с помощью винтового зажима. 4. Саморазведение рабочих частей под действием возвратной витой пружины. Зажим кровоостанавливающий для крупных сосудов, винтовой (по Блелоку)

Слайд 25

Зажим кровоостанавливающий пружинный а – в собранном виде; б – в разобранном виде Зажим для временного полного пережатия сосудов пружинный. а – в собранном виде; б – в разобранном виде

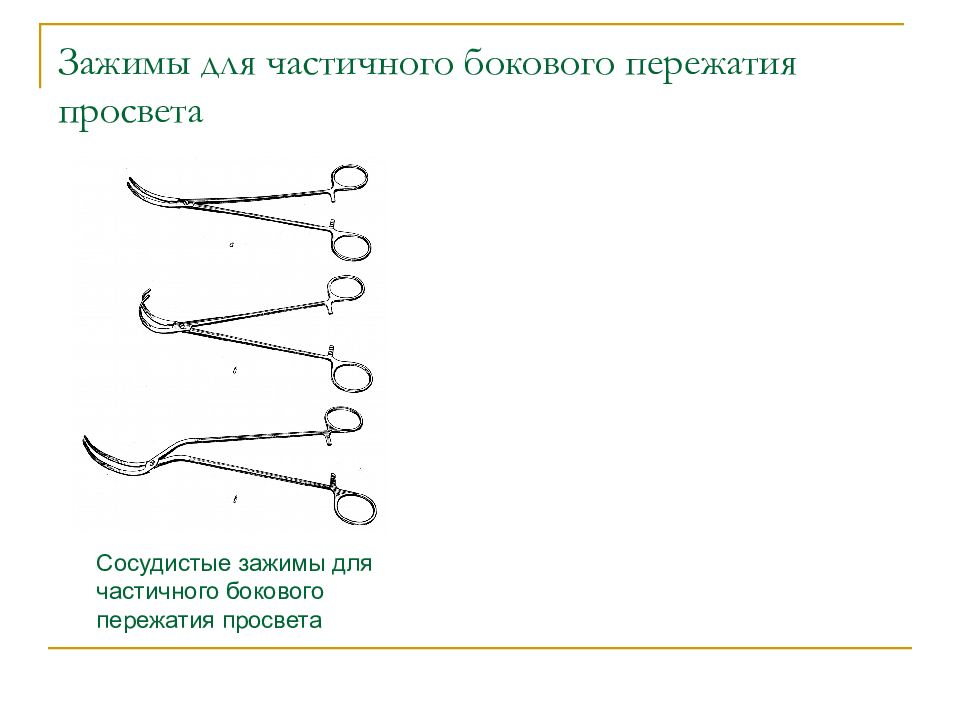

Слайд 26: Зажимы для частичного бокового пережатия просвета

Сосудистые зажимы для частичного бокового пережатия просвета

Слайд 27

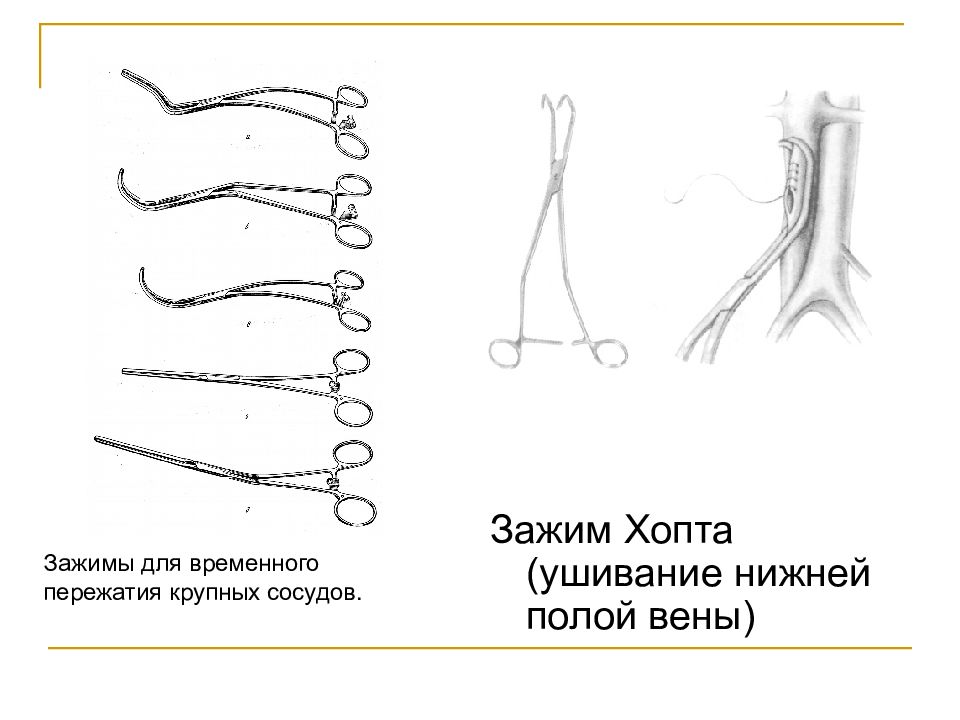

Зажим Хопта (ушивание нижней полой вены) Зажимы для временного пережатия крупных сосудов.

Слайд 28: Правила применения сосудистых зажимов

1. Перед выполнением сосудистого шва первый зажим накладывают на центральный отдел сосуда, а затем вторым зажимом перекрывают просвет периферического отдела. Критерием правильности наложения является прекращение кровотока по сосуду (пульсации). 2. После восстановления целости сосудистой стенки или протезирования вначале должен быть снят зажим с периферического конца, а только потом – с центрального конца. 3. Уменьшению удельного давления на стенку сосуда способствуют эластичные силиконовые трубки, наложенные на рабочие концы зажима.

Слайд 29: Раздавливающие зажимы

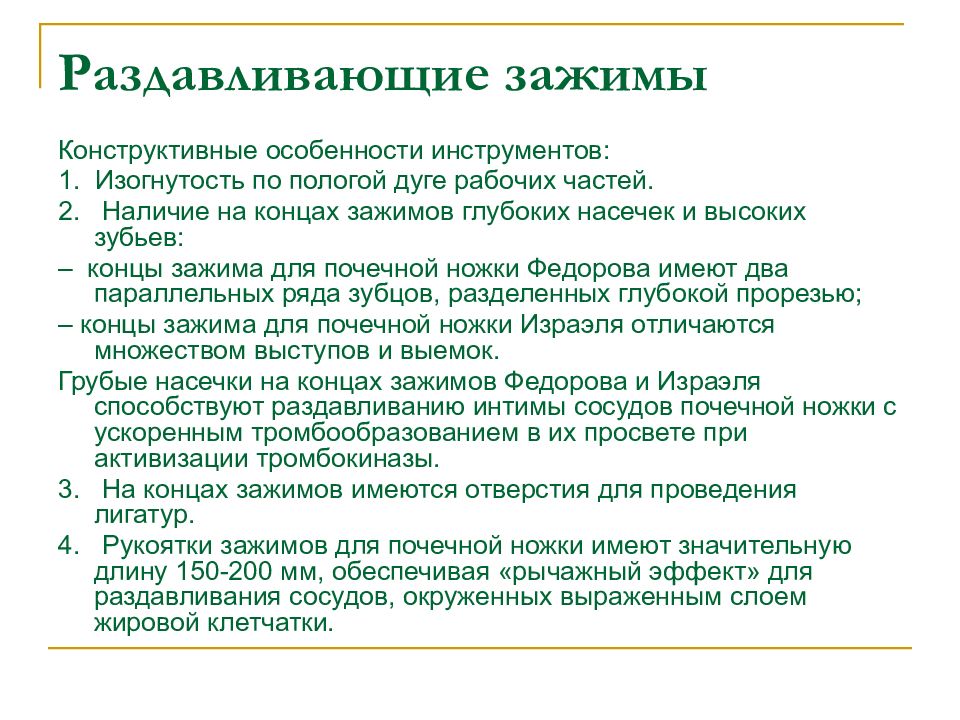

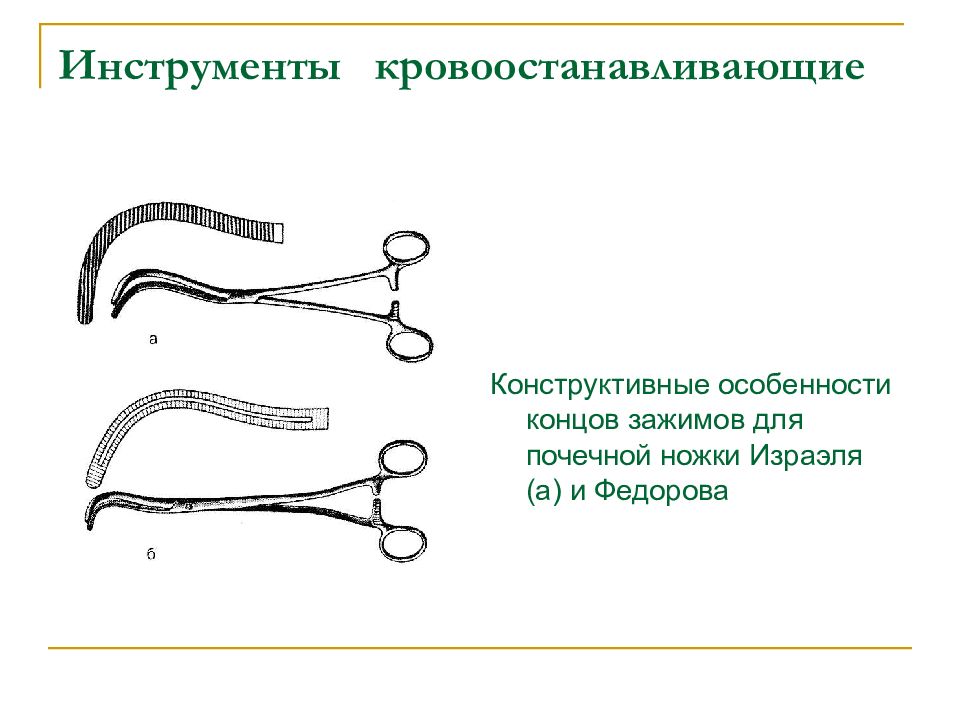

Конструктивные особенности инструментов: 1. Изогнутость по пологой дуге рабочих частей. 2. Наличие на концах зажимов глубоких насечек и высоких зубьев: – концы зажима для почечной ножки Федорова имеют два параллельных ряда зубцов, разделенных глубокой прорезью; – концы зажима для почечной ножки Израэля отличаются множеством выступов и выемок. Грубые насечки на концах зажимов Федорова и Израэля способствуют раздавливанию интимы сосудов почечной ножки с ускоренным тромбообразованием в их просвете при активизации тромбокиназы. 3. На концах зажимов имеются отверстия для проведения лигатур. 4. Рукоятки зажимов для почечной ножки имеют значительную длину 150-200 мм, обеспечивая «рычажный эффект» для раздавливания сосудов, окруженных выраженным слоем жировой клетчатки.

Слайд 30: Инструменты кровоостанавливающие

Конструктивные особенности концов зажимов для почечной ножки Израэля (а) и Федорова

Слайд 31: Последовательность действий при обработке сосудов почечной ножки

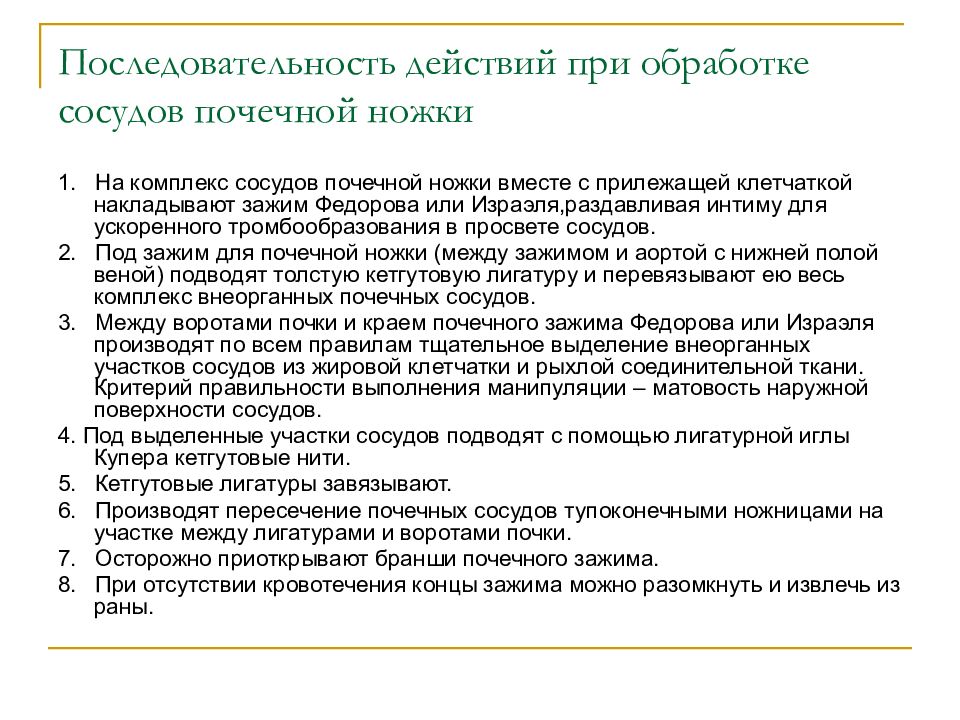

1. На комплекс сосудов почечной ножки вместе с прилежащей клетчаткой накладывают зажим Федорова или Израэля,раздавливая интиму для ускоренного тромбообразования в просвете сосудов. 2. Под зажим для почечной ножки (между зажимом и аортой с нижней полой веной) подводят толстую кетгутовую лигатуру и перевязывают ею весь комплекс внеорганных почечных сосудов. 3. Между воротами почки и краем почечного зажима Федорова или Израэля производят по всем правилам тщательное выделение внеорганных участков сосудов из жировой клетчатки и рыхлой соединительной ткани. Критерий правильности выполнения манипуляции – матовость наружной поверхности сосудов. 4. Под выделенные участки сосудов подводят с помощью лигатурной иглы Купера кетгутовые нити. 5. Кетгутовые лигатуры завязывают. 6. Производят пересечение почечных сосудов тупоконечными ножницами на участке между лигатурами и воротами почки. 7. Осторожно приоткрывают бранши почечного зажима. 8. При отсутствии кровотечения концы зажима можно разомкнуть и извлечь из раны.

Слайд 33: Основные принципы соединения тканей

Дисциплина: «Основы хирургической техники» Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии Краснодар 2014

Слайд 35: Классификация шовного материала

1. По природе исходного сырья: биологические, природные и синтетические; 2. По способности к биодеструкции: рассасывающиеся, нерассасывающиеся (в литературе встречаются термины «условно рассасывающийся» и «условно нерассасывающийся» шовный материал); 3. По структуре нити: мононить (монофиламентный шовный материал), полинить (полифиламентный шовный материал).

Слайд 36: Виды шовного материала по характеру исходного сырья

По характеру исходного сырья хирургические нити можно разделить на три группы: биологической природы, природного сырья (производные целлюлозы) и синтетические нити. К биологическим (природным) шовным материалам относят простой и полированный кетгут, хромированный кетгут, коллаген, шёлк, лён. Нити из природного сырья - производные целлюлозы (окцелон, кацелон) - на сегодняшний день практически не производятся и не применяются.

Слайд 37: Виды шовного материала по характеру исходного сырья

Синтетические шовные материалы: полиамиды (капрон, бралон, монософ и др.), полиэстеры (лавсан, дакрон, ти-крон и др.), полипропилен (сурджипро, сурджилен), полибутэстер (новафил), полигликонаты (дексон, биосин, максон и др.) Синтетические нити в целом имеют значительные преимущества перед природными материалами. Эти нити прочнее, вызывают менее выраженную тканевую реакцию, обладают строго определенными сроками потери прочности и рассасывания.

Слайд 38: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Под биодеградацией (биодеструкцией) шовного материала понимают потерю им своей функции (способности удерживать ткани) и последующее разрушение структуры под действием различных тканевых факторов. К параметрам биодеградации относятся сроки рассасывания (время с момента имплантации до полного выведения из организма), остаточная прочность (способность поддерживать рану in vivo на протяжении определённого времени), скорость биодеградации – скорость потери прочностных свойств. Темп биодеградации для должен соответствовать темпу заживления раны.

Слайд 39: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Принципиальным для шовного материала является его способность удерживать ткани до образования прочного рубца, при этом темп биодеградации не должен превышать скорость образования рубца. После этого нить становится не только ненужной, но и вредной [ Исключение составляет шов протеза, так как рубец никогда не образуется между протезом и собственной тканью ]. Оставшийся в зажившей ране инкапсулированный шовный материал может стать источником хронического асептического воспаления, а в отдельных случаях и нагноения. Поэтому в идеале шовный материал после выполнения своей основной функции должен подвергаться полной биодеструкции. Продукты деструкции не должны быть токсичны, должны включаться в метаболический цикл организма, либо их количество не должно превышать физиологически допустимых норм.

Слайд 40: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Нерассасывающиеся (нерезорбируемые) материалы не обладают способностью к биодеградации. К нерассасывающимся материалам относят нити на основе полиэфиров (лавсан, мерсилен, этибонд), на основе полиолефинов (суржипро, пролен, полипропилен), на основе поливинилидена (корален), на основе фторполимеров (Gore-Тех, витафон), металлические материалы (проволока, скобки) . Полипропилен (Prolene, Surgipro), полибутэстер (Novafil), и политетрафторэтилен (Gore-Тех) доступны в виде монофиламентных нитей; шёлк и полиэстер - в виде полифиламентных; а нейлон и нержавеющая сталь - как в монофиламетной, так и в полифиламентной формах.

Слайд 41: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Большинство нерезорбируемых нитей практически не вызывает реакции тканей. Кроме того, нерассасывающиеся материалы в целом более дешевы, обладают большим разнообразием, легче подобрать нить для специфических областей. Поскольку постоянное нахождение нитей в тканях, может служить причиной воспалительных осложнений, применение нерассасывающихся материалов должно сокращаться и может быть оправдано только абсолютными показаниями к их применению. Таким показанием для применения нерассасывающихся материалов является только протезирование тканей, а также наложение шва на ткани, которые длительное время после операции находятся в натяжении или плохо заживают.

Слайд 42: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Рассасывающиеся (резорбируемые) шовные материалы, находясь в тканях, под действием различных факторов подвергаются биодеструкции и со временем теряют свои прочностные свойства. Идеальной для шовного материала является способность полного разложения на утилизируемые метаболиты. К рассасывающимся материалам животного происхождения относят кетгут и коллаген, растительного - шёлк, искусственного - материалы на основе целлюлозы. Синтетические рассасывающиеся материалы - производные полигликолидов (полисорб, биосин, викрил, дексон, максон), нити на основе полидиоксанонов (полидиоксанон), на основе полиуретанов (полиуретан), полиамиды и др.

Слайд 43: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Различие между натуральными и синтетическими рассасывающими материалами состоит в механизме тканевой деструкции. Нити природного белкового происхождения (кетгут, коллагены, шёлк) рассасываются под действием протеолитических ферментов (протеаз), что сопровождается выраженной реакцией окружающих тканей. На скорость и полноту их деструкции оказывают влияние температура тела, дефицит белка в организме, гнойные осложнения. Все это делает прогноз характера биодеструкции природных белковых шовных материалов малопредсказуемым.

Слайд 44: Виды шовного материала по способности к биодеструкции

Синтетические нити рассасываются в результате гидролиза. Вода, проникая в волокна нити, действует на полимерные цепи. Через некоторое время начинается дефрагментация нити (этот срок называется сроком потери прочности нити), затем нить деполимеризуется, распадаясь на мономеры (у полигликоидов на молочную и гликоевую кислоту, которые затем в цикле Кребса распадаются до углекислого газа и воды). Этот срок именуется сроком полного рассасывания нити и, как правило, в 2-3 раза превышает срок потери прочности.

Слайд 45: Отличия синтетических рассасывающихся шовных материалов от кетгута

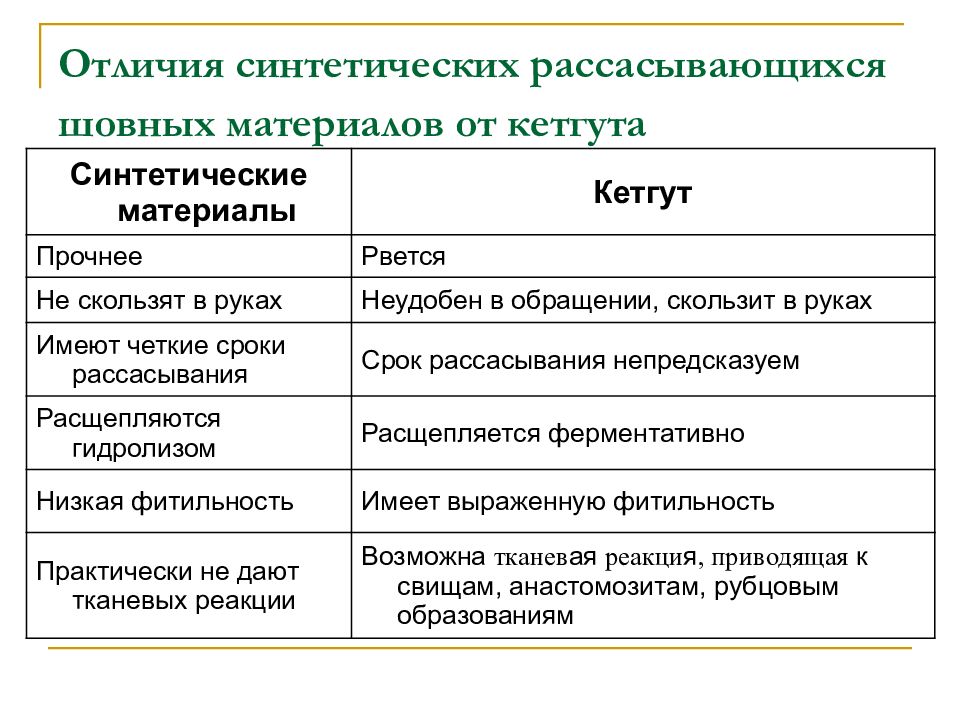

Синтетические материалы Кетгут Прочнее Рвется Не скользят в руках Неудобен в обращении, скользит в руках Имеют четкие сроки рассасывания Срок рассасывания непредсказуем Расщепляются гидролизом Расщепляется ферментативно Низкая фитильность Имеет выраженную фитильность Практически не дают тканевых реакции Возможна тканев ая реакци я, приводящая к свищам, анастомозитам, рубцовым образованиям

Слайд 46: Виды шовного материала в зависимости от структуры нити

По структуре нити (по виду поперечного сечения) шовный материал делится на мононити и полинити. 1. Мононить (монофиламентный шовный материал) представляет собой единое волокно с гладкой поверхностью, в сечении - единая структура с абсолютно гладкой поверхностью. Благодаря этому мононити (кетгут, нейлон)отличаются отсутствием «эффекта пилы» и фитильного эффекта (см. далее), однако их манипуляционные свойства (в частности гибкость) хуже и узел их менее надежен. Монофиламентные нити легко завязываются, но при проведении манипуляций с ними нужно быть крайне осторожным из-за опасности образования "слабых точек", подверженных разрыву. Раздавливание или скручивание монофиламентных нитей может приводить к образованию трещин и снижению прочности нити, что в свою очередь приводит к разрыву. Для предотвращения повреждений монофиламентных нитей не следует захватывать ее иглодержателем или другими инструментами за исключением свободных концов при затягивании. Как и все шовные материалы, на первоначальном этапе мононити вызывают развитие воспалительной реакции, однако эти реакции носят менее выраженный и кратковременный характер, в связи с тем, что обусловленное монофиламентной структурой отсутствие промежуточных пространств препятствует бактериальной инвазии и инфицированию.

Слайд 47: Виды шовного материала в зависимости от структуры нити

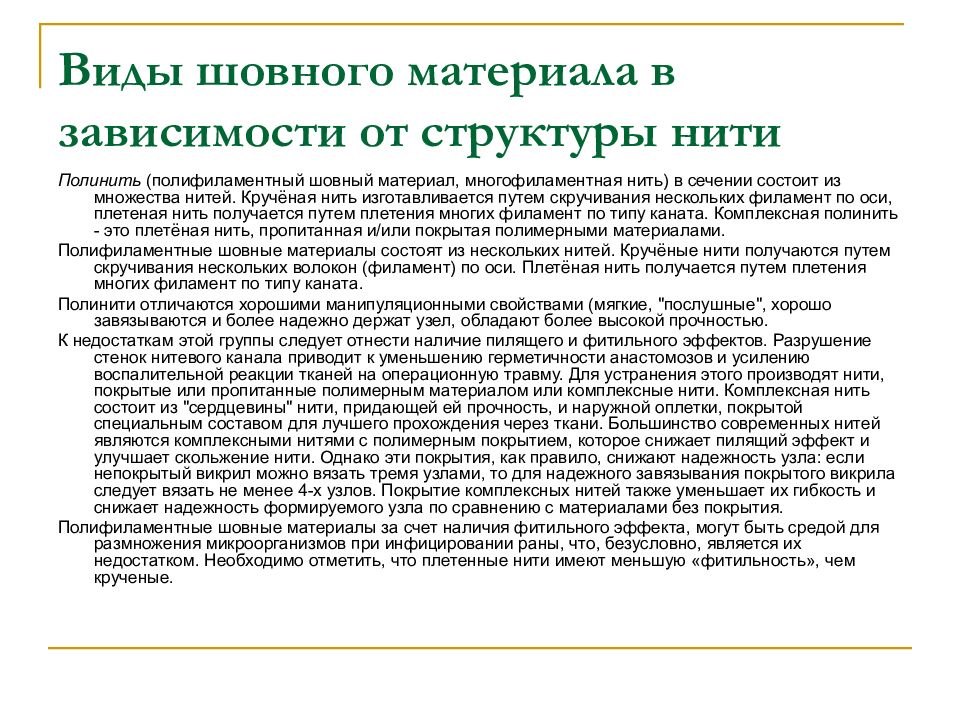

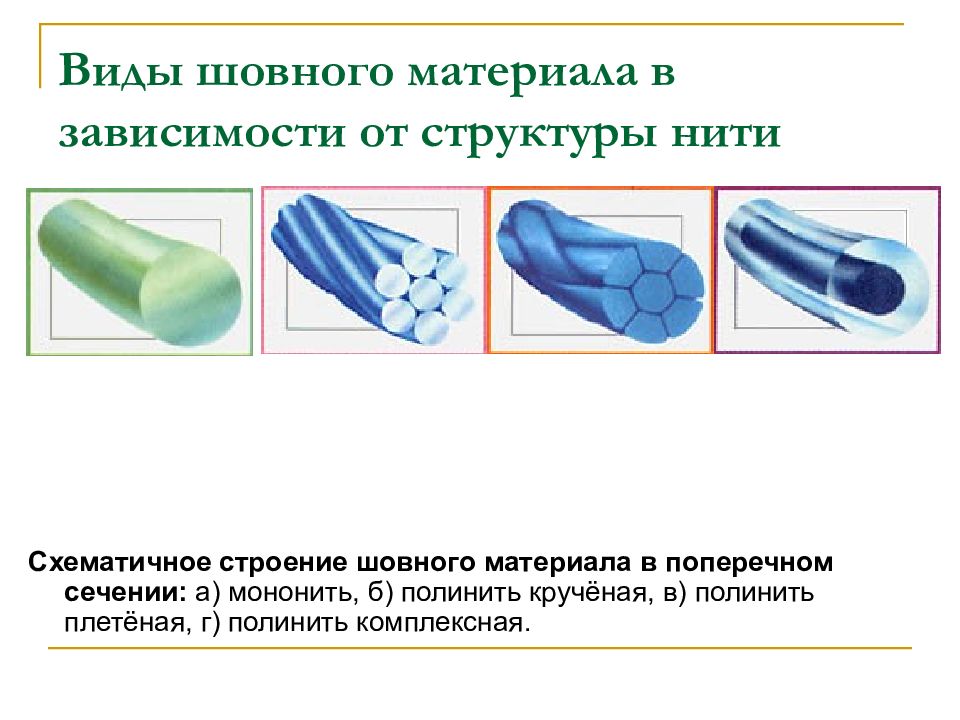

Полинить (полифиламентный шовный материал, многофиламентная нить) в сечении состоит из множества нитей. Кручёная нить изготавливается путем скручивания нескольких филамент по оси, плетеная нить получается путем плетения многих филамент по типу каната. Комплексная полинить - это плетёная нить, пропитанная и/или покрытая полимерными материалами. Полифиламентные шовные материалы состоят из нескольких нитей. Кручёные нити получаются путем скручивания нескольких волокон (филамент) по оси. Плетёная нить получается путем плетения многих филамент по типу каната. Полинити отличаются хорошими манипуляционными свойствами (мягкие, "послушные", хорошо завязываются и более надежно держат узел, обладают более высокой прочностью. К недостаткам этой группы следует отнести наличие пилящего и фитильного эффектов. Разрушение стенок нитевого канала приводит к уменьшению герметичности анастомозов и усилению воспалительной реакции тканей на операционную травму. Для устранения этого производят нити, покрытые или пропитанные полимерным материалом или комплексные нити. Комплексная нить состоит из "сердцевины" нити, придающей ей прочность, и наружной оплетки, покрытой специальным составом для лучшего прохождения через ткани. Большинство современных нитей являются комплексными нитями с полимерным покрытием, которое снижает пилящий эффект и улучшает скольжение нити. Однако эти покрытия, как правило, снижают надежность узла: если непокрытый викрил можно вязать тремя узлами, то для надежного завязывания покрытого викрила следует вязать не менее 4-х узлов. Покрытие комплексных нитей также уменьшает их гибкость и снижает надежность формируемого узла по сравнению с материалами без покрытия. Полифиламентные шовные материалы за счет наличия фитильного эффекта, могут быть средой для размножения микроорганизмов при инфицировании раны, что, безусловно, является их недостатком. Необходимо отметить, что плетенные нити имеют меньшую «фитильность», чем крученые.

Слайд 48: Виды шовного материала в зависимости от структуры нити

Схематичное строение шовного материала в поперечном сечении: а) мононить, б) полинить кручёная, в) полинить плетёная, г) полинить комплексная.

Слайд 49: Свойства шовного материала

Структура. Шовный материал имеет разную по характеристикам поверхность: гладкую или шероховатую. Полифиламентные нити обладают неровной, шероховатой поверхностью, что улучшает свойства узла. Однако при прохождении полифиламентной нити через ткань возникает эффект «распиливания», который приводит к травме ткани. Для снижения пилящего эффекта такие нити покрывают полимерным покрытием. Монофиламентные нити имеют гладкую, скользящую поверхность, не травмирующую ткани. Однако, узлы на монофиламентных тканях удерживаются хуже.

Слайд 50: Свойства шовного материала

Травматичность шовного материала зависит от поверхностных свойств нити (см. выше), её эластичности (ригидности) и способа соединения нити с иглой. В настоящее время предпочтение отдают атравматическому шовному материалу, когда нить ввальцована в заднюю часть иглы и является её продолжением.

Слайд 51: Свойства шовного материала

Эластичность определяет способность материала возвращаться к первоначальной длине после растяжения. При образовании рубца первоначально ткани воспаляются и объем ткани, соединенной нитью, увеличивается. Эластичная нить при этом растягивается, неэластичная - прорезает ткань. При уменьшении отёка эластичная нить возвращается к исходным размерам, обеспечивая краям раны необходимую компрессию. Излишняя эластичность нити нежелательна, так как может приводить к расхождению краев раны. Оптимальным считается увеличение длины нити на 10-20 % по сравнению с исходной.

Слайд 52: Свойства шовного материала

Гибкость обеспечивает не только манипуляционные удобства для хирурга, но и меньшую травму ткани: манипулировать жесткими нитями труднее, что приводит к большему повреждению тканей. Лучшими манипуляционными свойствами обладает шёлк (его называют “золотым стандартом” манипуляционных качеств в хирургии). Необходимо заметить, что удерживать, протягивать и завязывать нити малых диаметров сложнее.

Слайд 53: Свойства шовного материала

Капиллярность - способность шовного материала адсорбировать из полости раны жидкость вместе с микроорганизмами. Шовный материал не должен впитывать в себя секрет из прокольного канала (отсутствие фитильного эффекта) и не склеиваться с его стенками.

Слайд 54: Свойства шовного материала

Диаметр нити (толщина) может измеряться в европейской метрической системе (Metric) или в американской системе условных единиц (USP) в квалификации с использованием нулей. Чем больше нулей при указании условного размера, тем тоньше нить. На упаковке шовного материала используются следующие обозначения 5/0 (пять нулей), 4/0 (четыре нуля) и т.п. Диаметр нити оказывает влияние на скорость рассасывания и на скорость потери прочности. Чем тоньше нить, тем меньше по массе инородного материала остается в тканях: применение нити 4/0 вместо нити 2/0 в 2-3 раза снижает реакцию тканей в два раза. Предпочтительно использовать нити малых диаметров: чем тоньше нить, тем меньше по массе инородного материала остается в тканях. Основное препятствие использованию нитей малого диаметра - снижение прочности нити. Правило хирургии гласит: «Необходимо использовать нить наименьшего диаметра, способного адекватно удерживать еще не зажившие ткани».

Слайд 55: Свойства шовного материала

Сила натяжения – сила, которую необходимо приложить, чтобы вызвать разрыв нити. Эта характеристика важна при выборе материала, т. к. сшивания различных тканей необходима различная сила натяжения шовного материала. При чем должна учитываться не только и не столько прочность самой нити, сколько прочность шовного материала в узле (для большинства нитей потеря прочности в узле составляет от 20 до 50%).

Слайд 56: Свойства шовного материала

Прочность. Чем прочнее нить, тем меньшим ее диаметром можно шить ткань и тем меньше шовного материала остаётся в тканях, менее выражена реакция тканей. Прочность нити должна сохраняться в различных биологических средах и не должна значительно снижаться на всех этапах заживления (допускается потеря не более половины прочности до образования рубца). Нити с большим временем сохранения прочности (Maxon, PDS-II) следует использовать при замедлении процесса заживления ран, например, у пациентов, страдающих диабетом.

Слайд 57: Свойства шовного материала

Скорость потери прочности (для рассасывающихся шовных материалов) не должна быть выше, чем скорость образования рубца, различная в разных тканях. Иногда до 20-30-го дня после операции сопоставление тканей осуществляется в основном за счет нити. В хирургии желудочно-кишечного тракта рубец образуется за 1-2 недели, при шве апоневроза - за 3-4 недели. Если нить при этом быстро теряет прочность, то может произойти ее разрыв с расхождением краев раны. Соответственно, необходимо, чтобы шовный материал сохранял достаточную прочность до 2-4 недель после операции.

Слайд 58: Свойства шовного материала

Сила узла – сила, которую необходимо приложить, чтобы вызвать соскальзывание узла, или завязать плотный узел. Силу узла определяют эластичность и коэффициент трения. Надежность узла или устойчивость материала к скольжению при натяжении является важным показателем при выборе шовного материала. Важна не столько прочность самой нити, сколько ее прочность в узле, так как для большинства нитей потеря прочности в узле составляет от 10 до 50% от исходной. Тканевая жидкость может нарушать способность материала к хорошей фиксации узла. Это может стать проблемой при использовании натуральных шовных материалов. На надежность узлов также оказывает влияние длина оставленных концов, тип узла и хирургическая техника.

Слайд 59: Свойства шовного материала

Память формы показывает, насколько материал имеет тенденцию возвращаться к исходному состоянию после завязывания. При использовании нити с большой степенью памяти необходимо завязывать большее количество узлов. При работе подобными нитями перед их использованием нужно протянуть нить между сжатыми указательным и большим пальцами (в стерильной перчатке), что позволит нити распрямиться.

Слайд 60: Свойства шовного материала

Биодеструкция ( биодеградация, рассасываемость) - способность шовного материала к распаду и выведению продуктов из организма. Идеальным вариантом является выведение шовного материала самим организмом. Продукты деструкции нитей должны включаться в метаболические процессы в организме, не оказывая отрицательного влияния на них; если этого не происходит, то остающиеся в организме продукты деструкции шовного материала не должны по количеству превышать физиологически допустимых норм. Сроки биодеградации шовного материала должны быть более длительными, чем время, необходимое для формирования полноценного рубца.

Слайд 61: Свойства шовного материала

Биосовместимость (тканевая совместимость, инертность). Организм человека воспринимает все виды шовного материала как инородное тело. В первые 5-7 дней ответ тканей обусловлен вторичной травмой в результате присутствия шовного материала. Затем в зависимости от свойств материала раздражение тканей может уменьшаться или увеличиваться. В целом, шовный материал должен обладать хорошей биосовместимостью, т.е. отсутствием токсического, аллергогенного, тератогенного, канцерогенного действия на ткани. Низкая реакция со стороны тканей уменьшает риск образования спаек, а также вероятность развития непроходимости и свищей в области шва. В идеале всякая реакция тканей на шовный материал должна практически отсутствовать.

Слайд 62: Свойства шовного материала

Эксплуатационные свойства. Простота стерилизации, устойчивость к стерилизационным агентам, длительно сохраняемая стерильность. Упаковка шовного материала должна обладать удобной маркировкой, сохранять целостность товара и быть удобной при вскрытии. Нити производятся окрашенными или неокрашенными (белыми). Использование красителя вызывается необходимостью улучшить визуализацию в операционном поле. Экономичность. Низкая цена, точнее оптимальное соотношение цена/качество.

Слайд 64

Иглодержатель – хирургический инструмент, предназначенный для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Требования, предъявляемые к иглодержателям 1. Обеспечение точности проведения иглы на всех стадиях наложения швов. 2. Надежность фиксации иглы в рабочей части инструмента. 3. Простота захватывания и освобождения иглы. 4. Отсутствие-«рубящего эффекта» при фиксации иглы. 5. Универсальность при необходимости соединения тканей с разными свойствами.

Слайд 65

6. Стабильность положения в руке хирурга. 7. Соответствие требованиям эргономики. 8. Сохранение рабочими поверхностями эксплуатационных свойств длительное время. 9. Возможность соединения краев раны не только на поверхности, но и в глубине раны одним и тем же инструментом. 10. Сбалансированность конструкции, исключающая возникновение «рычажного» эффекта. Иглодержатели

Слайд 66

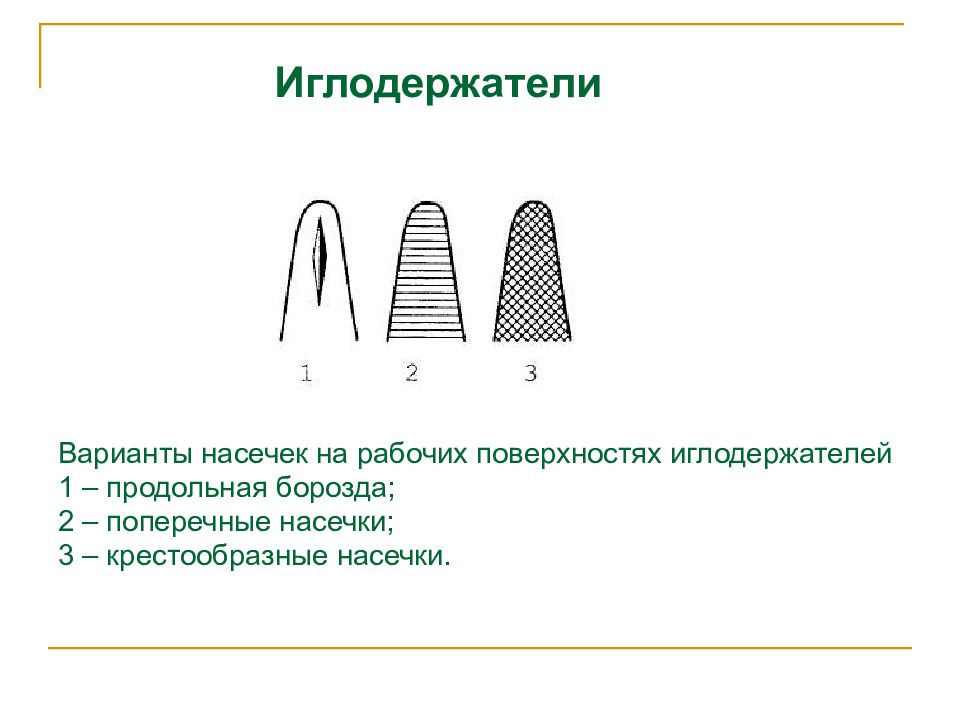

Варианты насечек на рабочих поверхностях иглодержателей 1 – продольная борозда; 2 – поперечные насечки; 3 – крестообразные насечки. Иглодержатели

Слайд 69

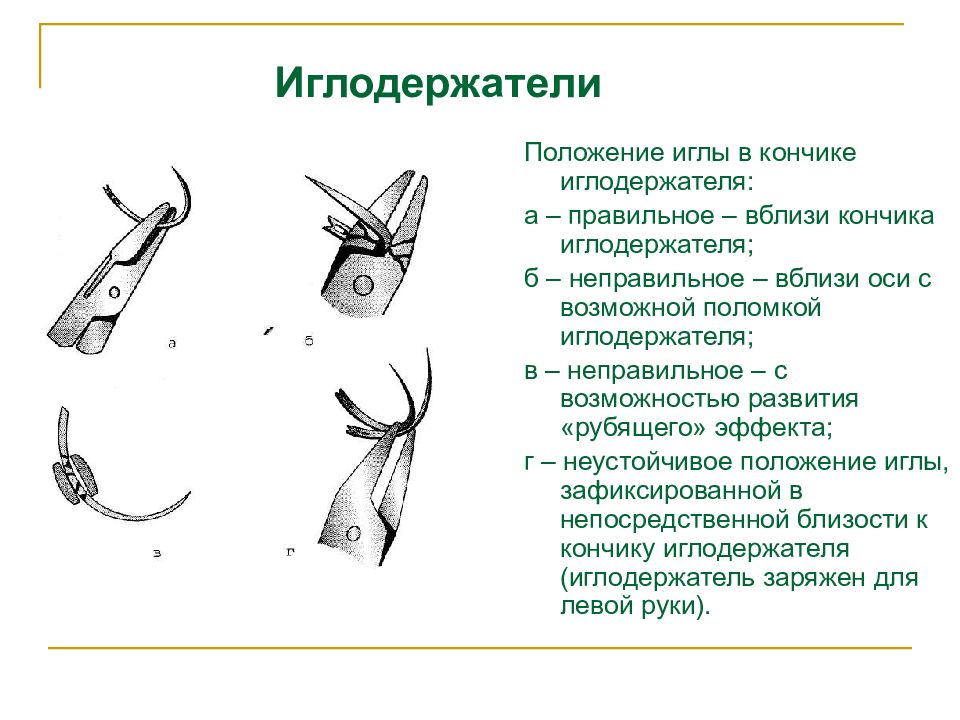

Положение иглы в кончике иглодержателя: а – правильное – вблизи кончика иглодержателя; б – неправильное – вблизи оси с возможной поломкой иглодержателя; в – неправильное – с возможностью развития «рубящего» эффекта; г – неустойчивое положение иглы, зафиксированной в непосредственной близости к кончику иглодержателя (иглодержатель заряжен для левой руки). Иглодержатели

Слайд 70

Правила пользования иглодержателями Не рекомендуется продевать в кольца иглодержателя ногтевые фаланги I и II пальцев. В этом случае через концы пальцев будет проходить ось вращения, придающая иглодержателю неустойчивое колеблющееся положение. Иглодержатели

Слайд 73

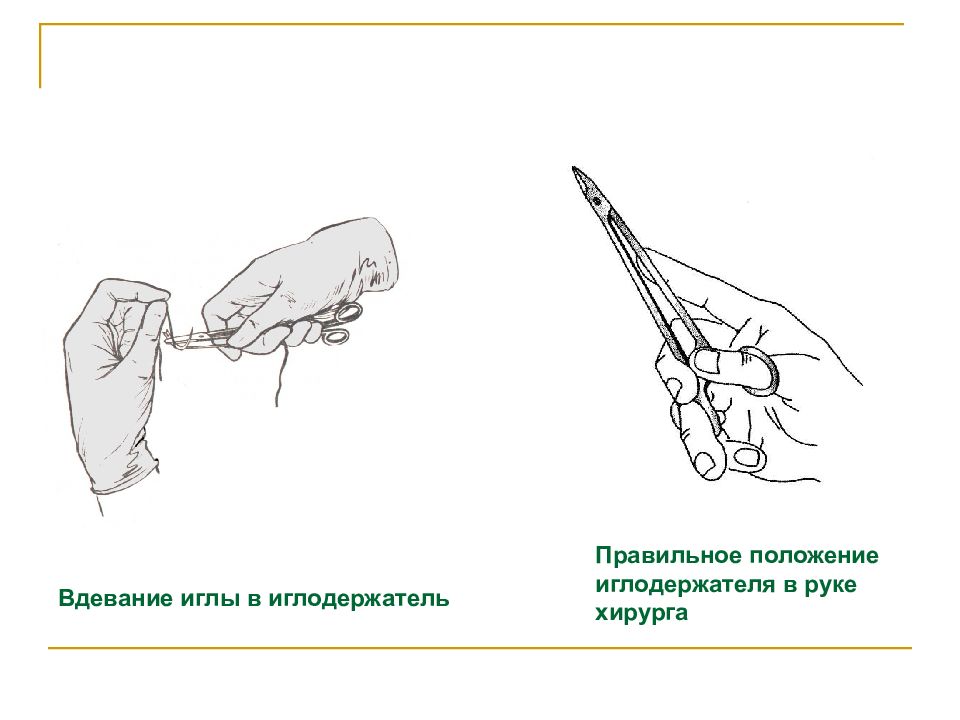

Вдевание иглы в иглодержатель Правильное положение иглодержателя в руке хирурга

Слайд 74: Основные принципы наложения швов

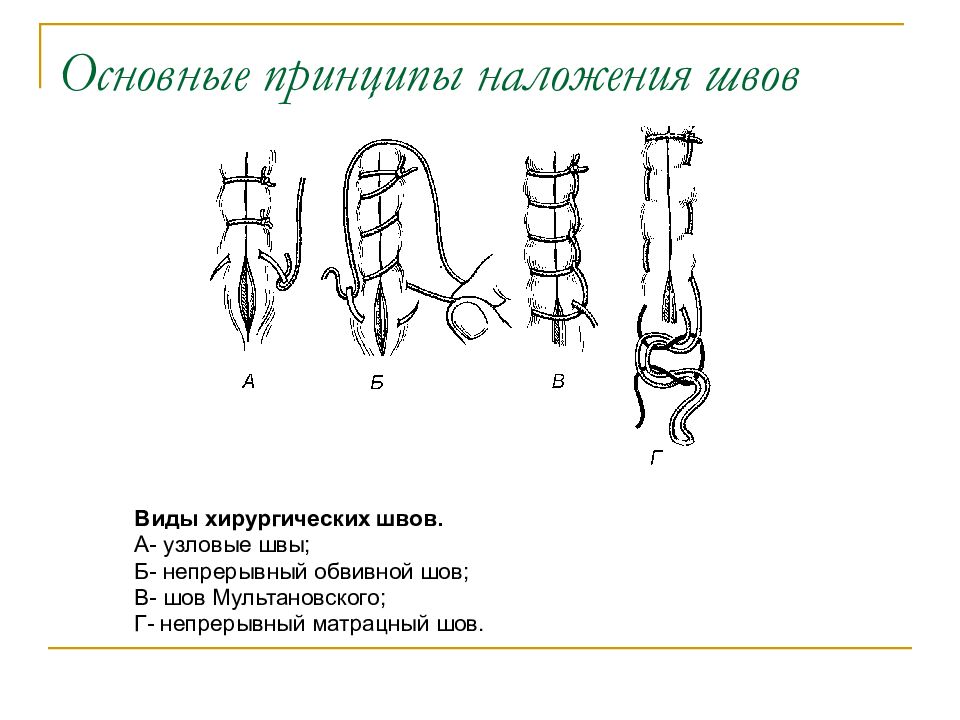

Виды хирургических швов. А- узловые швы; Б- непрерывный обвивной шов; В- шов Мультановского; Г- непрерывный матрацный шов.

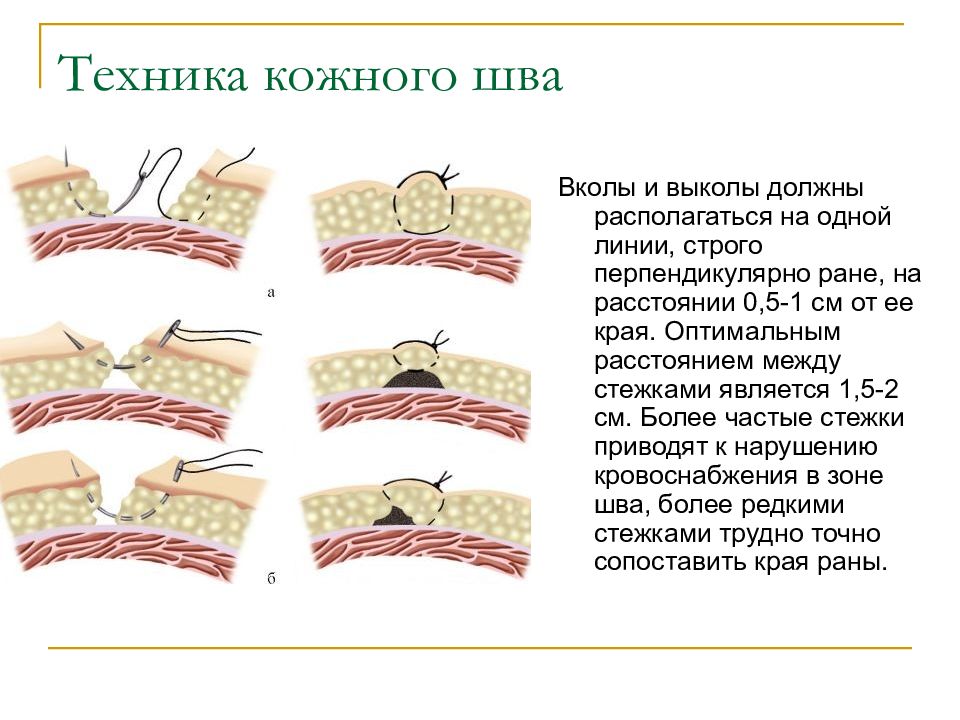

Слайд 75: Техника кожного шва

Кожный шов применяется восстановления целостности кожи. Кожный шов должен накладываться очень тщательно, так как от этого зависит косметический результат любой операции. При наложении кожного шва необходимо учитывать глубину и протяженность раны, а также степень расхождения ее краев. Кожа прокалывается режущей иглой, причем лучше использовать иглу “reverse cutting”. При использовании такой иглы прокол представляет собой треугольник, основание которого обращено к ране. Такая форма прокола лучше удерживает нить. При ушивании края раны должны быть точно сопоставлены. Неаккуратное сопоставление краев раны приводит к образованию грубого рубца.

Слайд 76: Техника кожного шва

Вколы и выколы должны располагаться на одной линии, строго перпендикулярно ране, на расстоянии 0,5-1 см от ее края. Оптимальным расстоянием между стежками является 1,5-2 см. Более частые стежки приводят к нарушению кровоснабжения в зоне шва, более редкими стежками трудно точно сопоставить края раны.

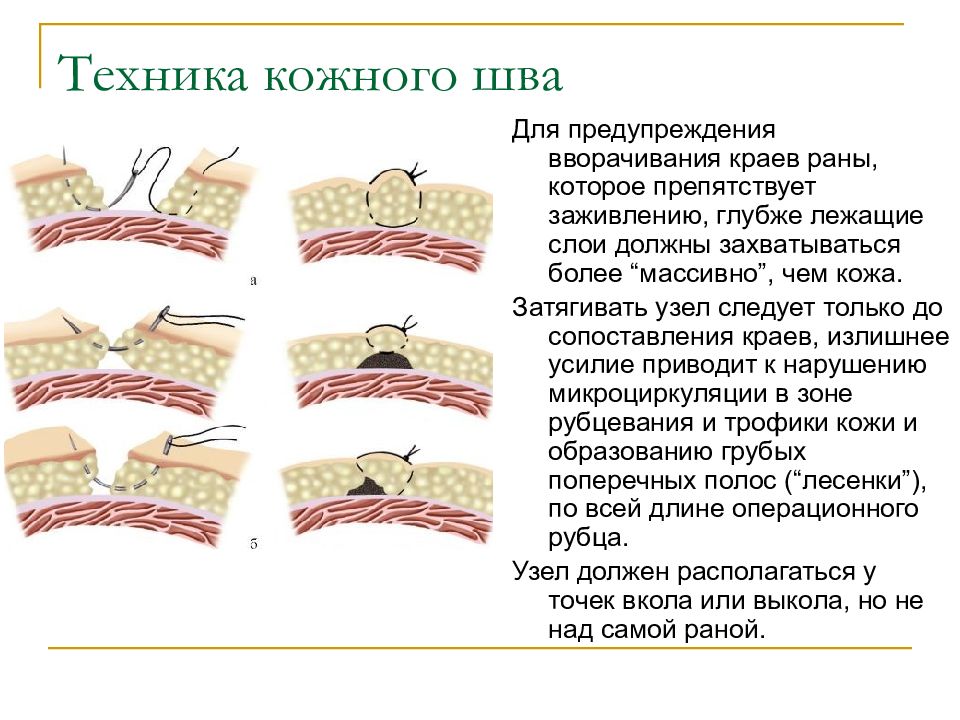

Слайд 77: Техника кожного шва

Для предупреждения вворачивания краев раны, которое препятствует заживлению, глубже лежащие слои должны захватываться более “массивно”, чем кожа. Затягивать узел следует только до сопоставления краев, излишнее усилие приводит к нарушению микроциркуляции в зоне рубцевания и трофики кожи и образованию грубых поперечных полос (“лесенки”), по всей длине операционного рубца. Узел должен располагаться у точек вкола или выкола, но не над самой раной.

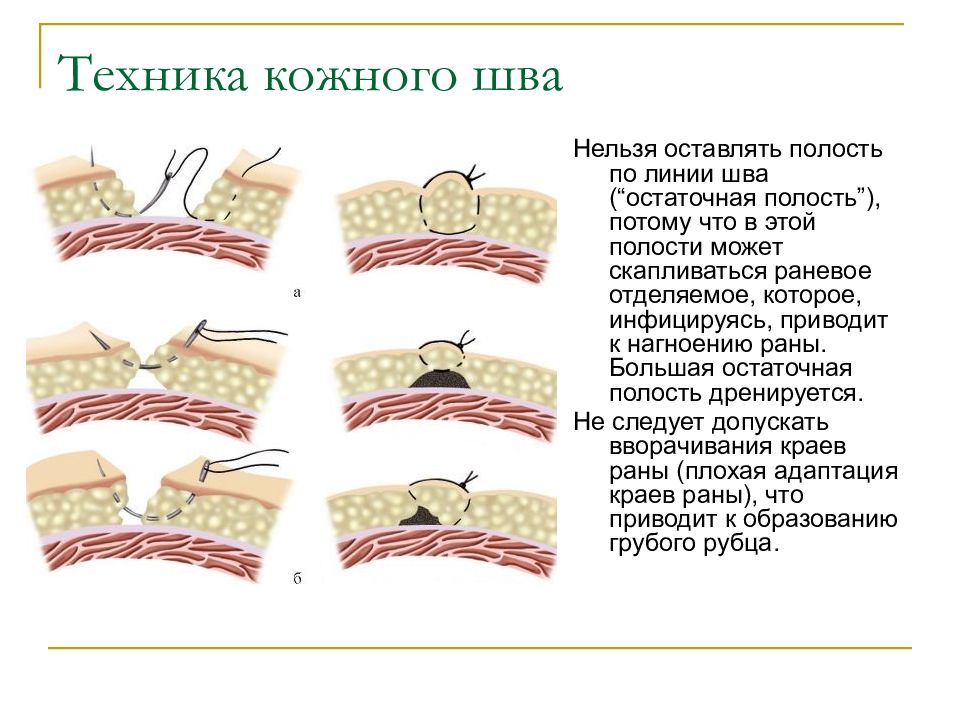

Слайд 78: Техника кожного шва

Нельзя оставлять полость по линии шва (“остаточная полость”), потому что в этой полости может скапливаться раневое отделяемое, которое, инфицируясь, приводит к нагноению раны. Большая остаточная полость дренируется. Не следует допускать вворачивания краев раны (плохая адаптация краев раны), что приводит к образованию грубого рубца.

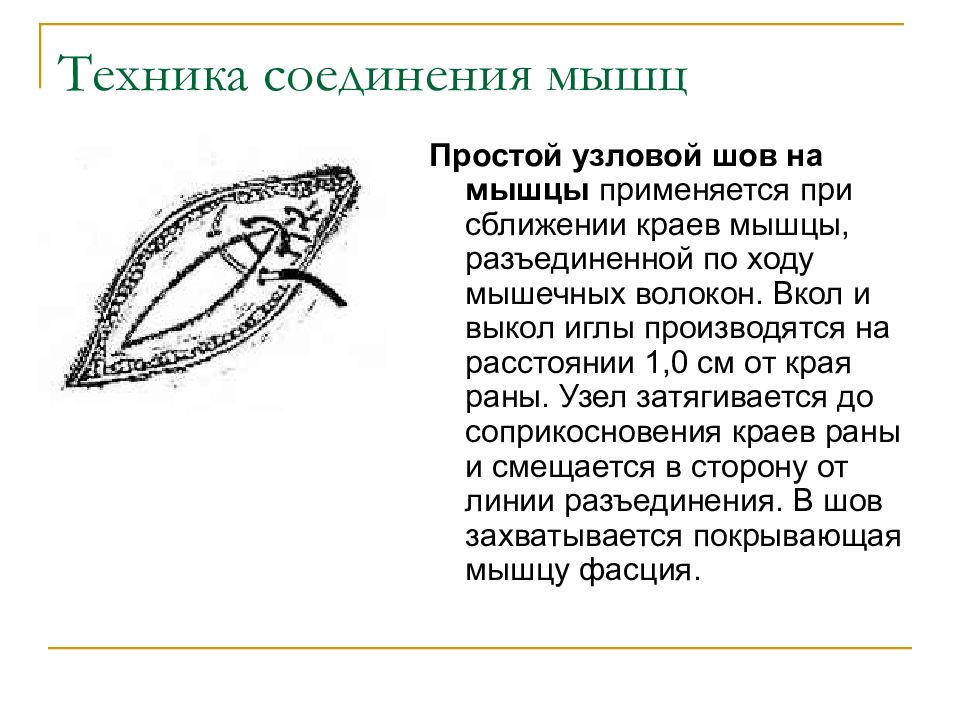

Слайд 79: Техника соединения мышц

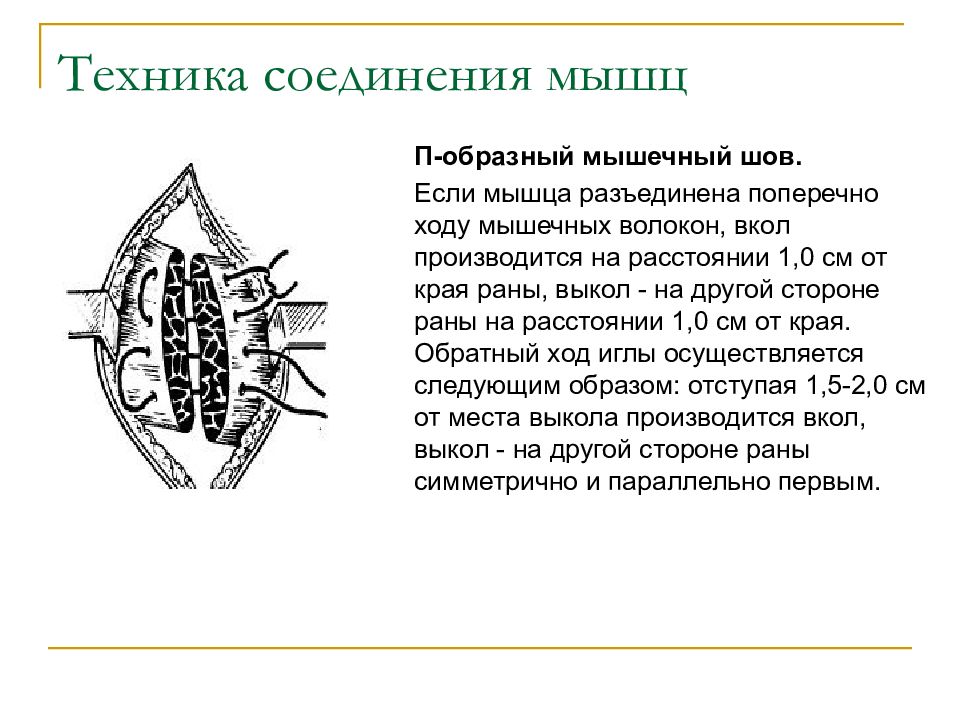

Наложенный на мышцу шов не должен сдавливать кровеносные сосуды и нервные стволы, залегающие параллельно мышечным волокнам, что препятствует атрофии мышечных пучков или их некрозу. Техника наложения шва определяется способом разъединения мышцы: по ходу мышечных волокон или поперечно их направлению.

Слайд 80: Техника соединения мышц

При завязывании лигатуры следует затягивать узел только до соприкосновения краев раны. На мышцы оптимально накладывать П- или 8-образные швы, потому что они образованы нитями, расположенными параллельно пучкам мышечных волокон. Наложенный на мышцу шов не должен вызывать ее расслаивания или прорезывания лигатуры. При этом следует стремиться захватывать в шов покрывающую мышцу фасцию. Шов на мышцу накладывается из рассасывающегося шовного материала.

Слайд 81: Техника соединения мышц

Простой узловой шов на мышцы применяется при сближении краев мышцы, разъединенной по ходу мышечных волокон. Вкол и выкол иглы производятся на расстоянии 1,0 см от края раны. Узел затягивается до соприкосновения краев раны и смещается в сторону от линии разъединения. В шов захватывается покрывающая мышцу фасция.

Слайд 82: Техника соединения мышц

П-образный мышечный шов. Если мышца разъединена поперечно ходу мышечных волокон, вкол производится на расстоянии 1,0 см от края раны, выкол - на другой стороне раны на расстоянии 1,0 см от края. Обратный ход иглы осуществляется следующим образом: отступая 1,5-2,0 см от места выкола производится вкол, выкол - на другой стороне раны симметрично и параллельно первым.

Слайд 83: Техника соединения мышц

8-образный мышечный шов. Техника наложения шва также определяется характером разъединения мышцы: по ходу мышечных волокон и поперечно их направлению. Если мышца разъединена по ходу мышечных волокон: вкол и выкол на одной стороне раны на расстоянии 1,0 см от края и через 1,5-2,0 см друг от друга. Переход на противоположную сторону осуществляется по диагонали: на другом крае раны вкол и выкол производятся параллельно и симметрично первым. При завязывании узла нить приобретает 8-образный ход. Если мышца разъединена поперечно ходу мышечных волокон: вкол и выкол на одной стороне раны на расстоянии 1,0 см от края и через 1,5-2,0 см друг от друга. Переход на противоположную сторону раны проводится по диагонали: вкол и выкол на одной стороне раны на расстоянии 1,0 см от края и через 1,5-2,0 см друг от друга. Таким образом, нить имеет Z-образный ход, а при завязывании узла приобретает 8-образный.

Слайд 84: Техника шва апоневроза

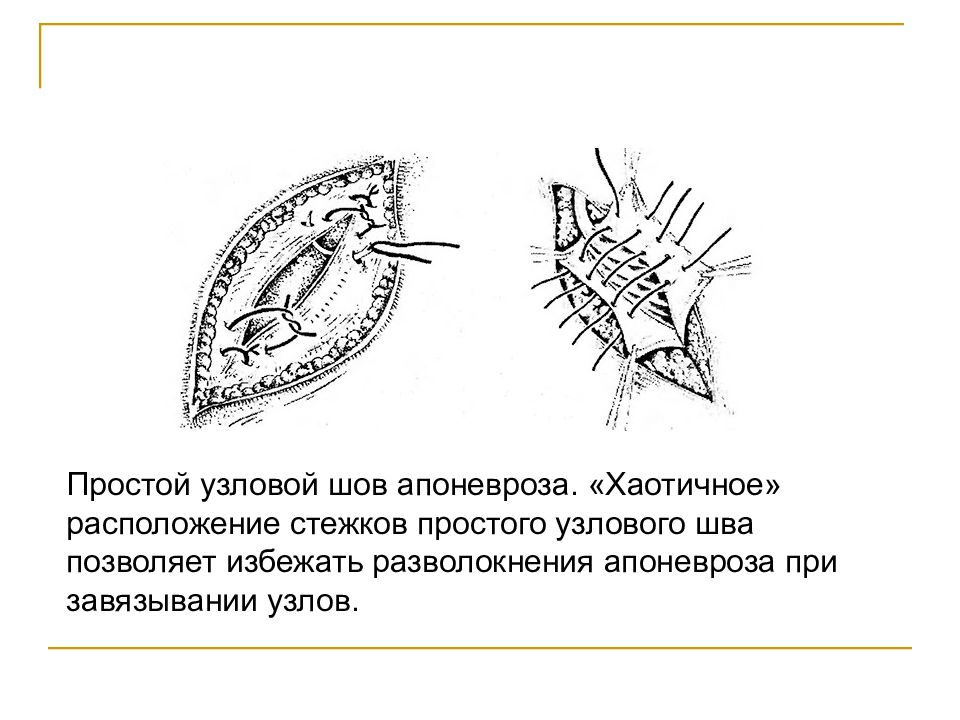

Простой узловой шов апоневроза. Вкол иглы производится на 0,8-1,0 см от края разреза, выкол —на противоположной стороне, симметрично вколу. Необходимо следить, чтобы в шов не была захвачена жировая клетчатка или другие ткани. Узел завязывается так, чтобы он не находился на линии соединения краев. Простой узловой шов с образованием дупликатуры апоневроза накладывается на широко мобилизованные края рассеченного апоневроза (2,5-3,0 см). На одном крае апоневроза производится на расстоянии 0,7-1,0 см от линии разреза сквозной вкол снаружи вовнутрь. Затем переходят на противоположный край, где на таком же расстоянии от линии разреза (0,7-1,0 см) вначале производится вкол и через 1,0-1,5 см выкол от места вкола. При завязывании узла образуется дупликатура, обеспечивающая контакт по всей линии стежка.

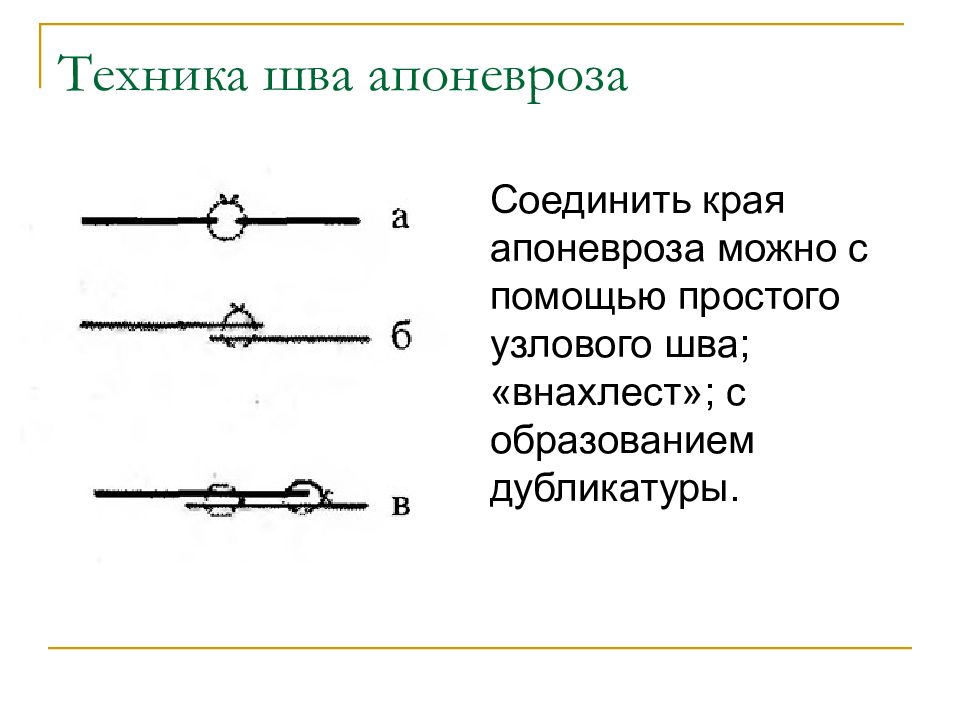

Слайд 85: Техника шва апоневроза

Соединить края апоневроза можно с помощью простого узлового шва; «внахлест»; с образованием дубликатуры.

Слайд 86

Простой узловой шов апоневроза. «Хаотичное» расположение стежков простого узлового шва позволяет избежать разволокнения апоневроза при завязывании узлов.

Слайд 87: Техника шва апоневроза

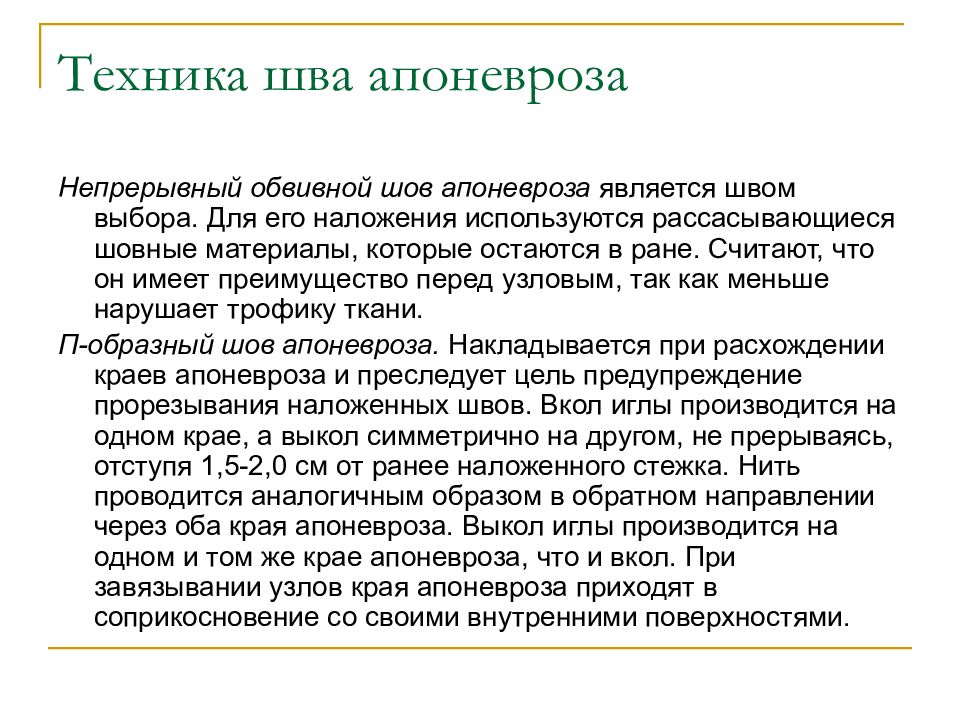

Непрерывный обвивной шов апоневроза является швом выбора. Для его наложения используются рассасывающиеся шовные материалы, которые остаются в ране. Считают, что он имеет преимущество перед узловым, так как меньше нарушает трофику ткани. П-образный шов апоневроза. Накладывается при расхождении краев апоневроза и преследует цель предупреждение прорезывания наложенных швов. Вкол иглы производится на одном крае, а выкол симметрично на другом, не прерываясь, отступя 1,5-2,0 см от ранее наложенного стежка. Нить проводится аналогичным образом в обратном направлении через оба края апоневроза. Выкол иглы производится на одном и том же крае апоневроза, что и вкол. При завязывании узлов края апоневроза приходят в соприкосновение со своими внутренними поверхностями.

Слайд 88

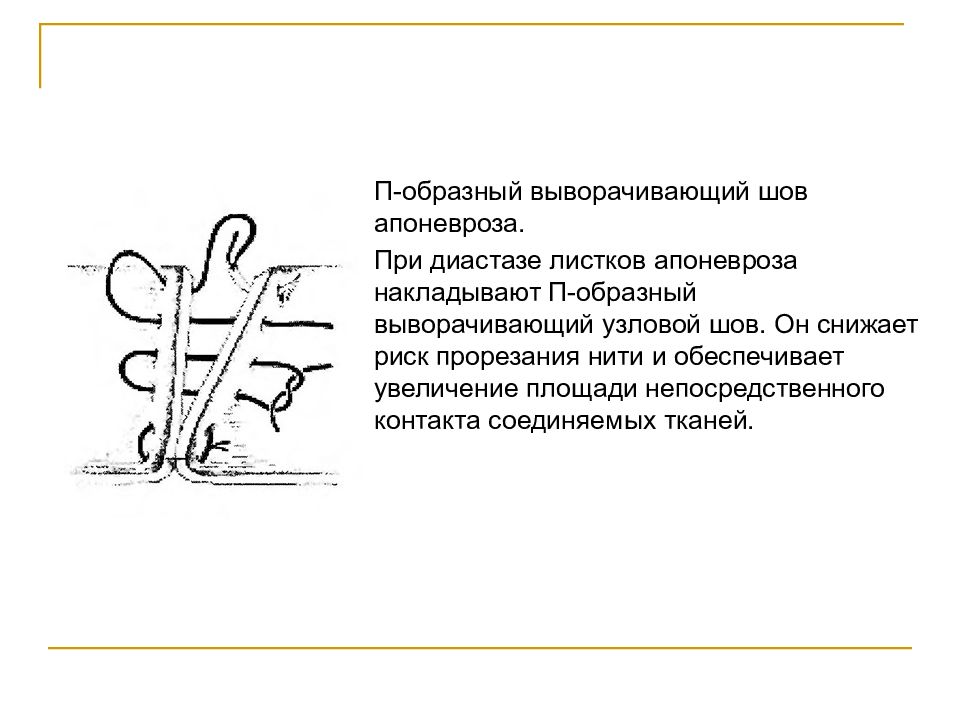

П-образный выворачивающий шов апоневроза. При диастазе листков апоневроза накладывают П-образный выворачивающий узловой шов. Он снижает риск прорезания нити и обеспечивает увеличение площади непосредственного контакта соединяемых тканей.

Слайд 89

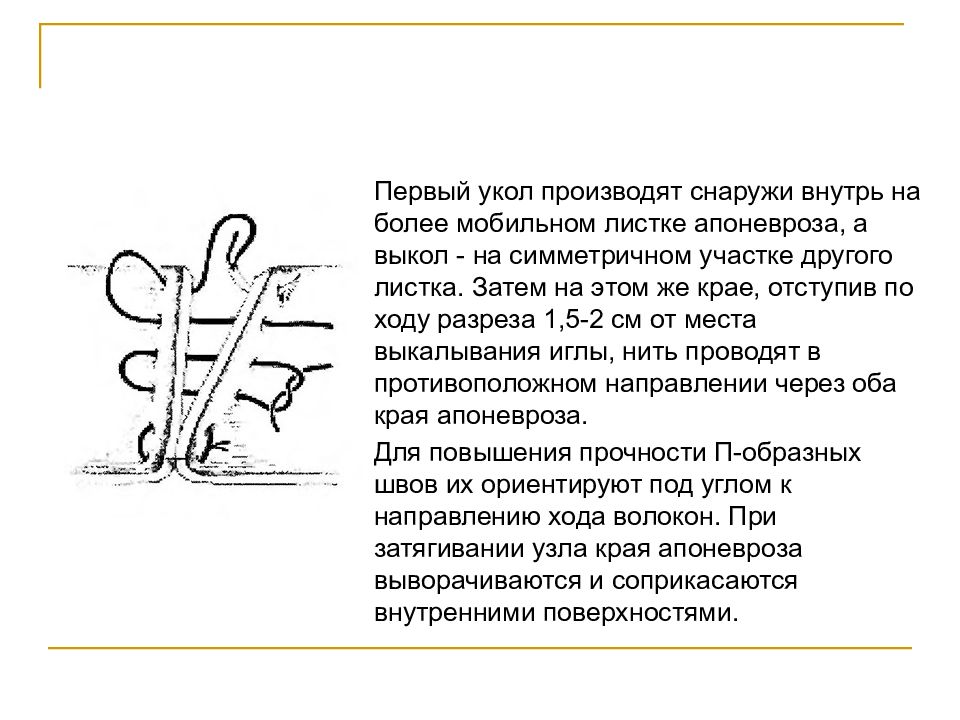

Первый укол производят снаружи внутрь на более мобильном листке апоневроза, а выкол - на симметричном участке другого листка. Затем на этом же крае, отступив по ходу разреза 1,5-2 см от места выкалывания иглы, нить проводят в противоположном направлении через оба края апоневроза. Для повышения прочности П-образных швов их ориентируют под углом к направлению хода волокон. При затягивании узла края апоневроза выворачиваются и соприкасаются внутренними поверхностями.

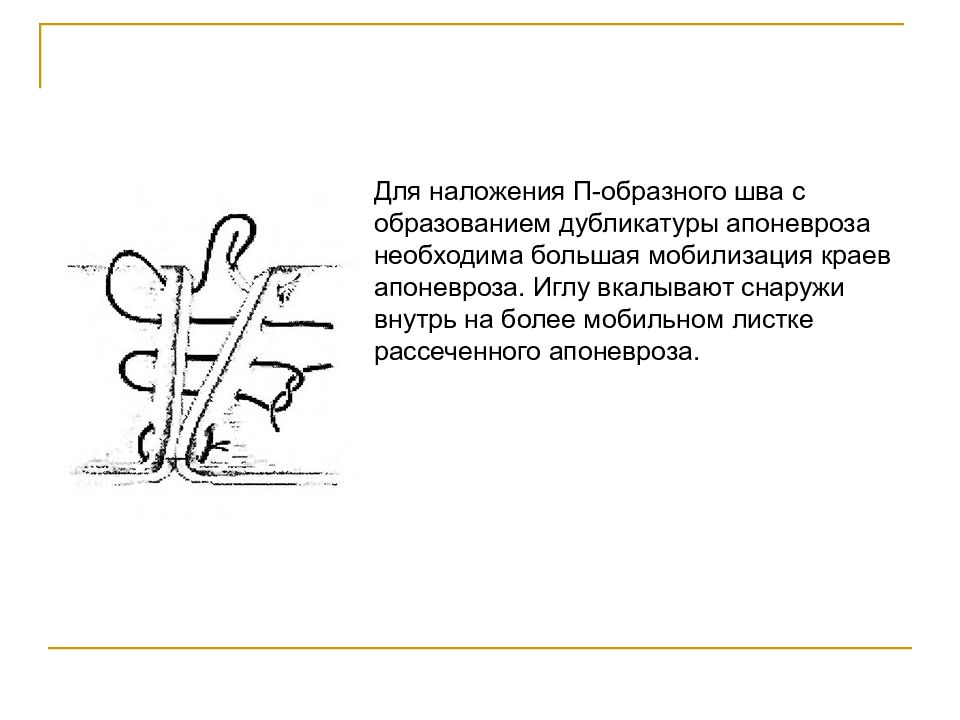

Слайд 90

Для наложения П-образного шва с образованием дубликатуры апоневроза необходима большая мобилизация краев апоневроза. Иглу вкалывают снаружи внутрь на более мобильном листке рассеченного апоневроза.

Слайд 91: Техника шва апоневроза

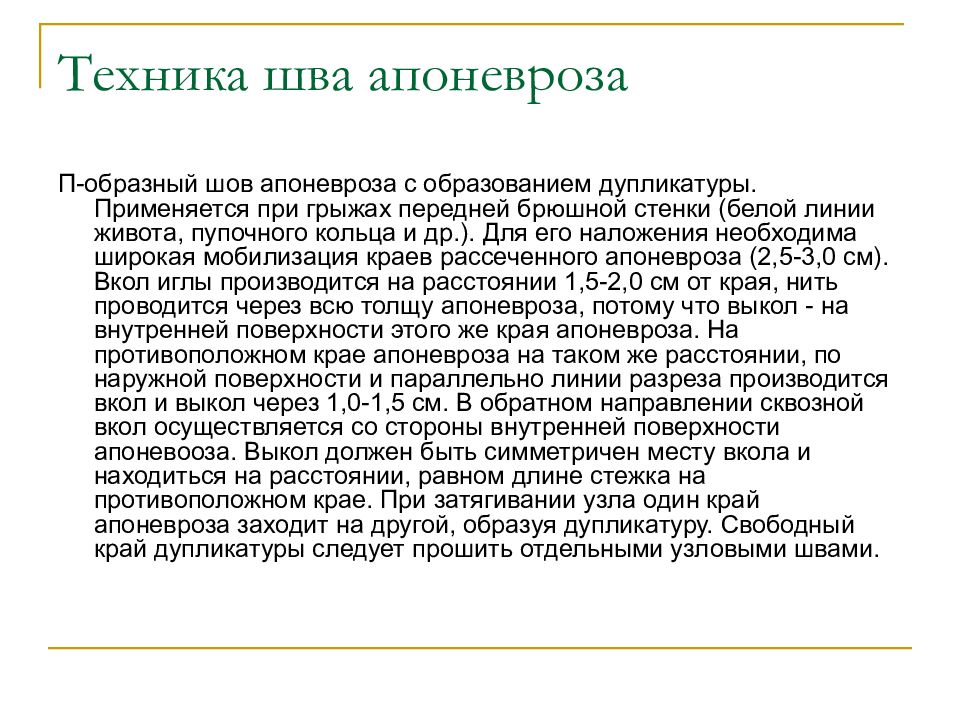

П-образный шов апоневроза с образованием дупликатуры. Применяется при грыжах передней брюшной стенки (белой линии живота, пупочного кольца и др.). Для его наложения необходима широкая мобилизация краев рассеченного апоневроза (2,5-3,0 см). Вкол иглы производится на расстоянии 1,5-2,0 см от края, нить проводится через всю толщу апоневроза, потому что выкол - на внутренней поверхности этого же края апоневроза. На противоположном крае апоневроза на таком же расстоянии, по наружной поверхности и параллельно линии разреза производится вкол и выкол через 1,0-1,5 см. В обратном направлении сквозной вкол осуществляется со стороны внутренней поверхности апоневооза. Выкол должен быть симметричен месту вкола и находиться на расстоянии, равном длине стежка на противоположном крае. При затягивании узла один край апоневроза заходит на другой, образуя дупликатуру. Свободный край дупликатуры следует прошить отдельными узловыми швами.

Слайд 92: Шов жировой клетчатки и брюшины

В настоящее время вопрос о необходимости шва брюшины обсуждается. Брюшина прекрасно заживает и без ее точной адаптации. Более того, использование для шва брюшины кетгута вызывает воспалительную реакцию. Поэтому сейчас раны после срединной лапаротомии ушивают без шва брюшины.

Слайд 93: Шов жировой клетчатки и брюшины

Существуют разногласия и в необходимости шва жировой клетчатки. Как известно, шов нарушает кровоснабжение и увеличивает вероятность нагноения. Поэтому, при наличии фасции жировой клетчатки (как это бывает при паховом грыжесечении), целесообразно сшивать только ее. При невыраженной клетчатке сшивать ее не рекомендуется. Возможно аспирационное дренирование остаточной полости.