Первый слайд презентации

Компьютерная томография при травматических повреждениях головного мозга Янченко А.А.

Слайд 2

ЧМТ по своему значению является одной из самых актуальных проблем современной медицины и составляет около 40% всех травм По данным ВОЗ имеется тенденция к нарастанию ЧМТ в среднем на 2% в год Преобладают пострадавшие в возрасте 20-50 лет, т.е. в период наибольшей работоспособности Летальность при тяжелой ЧМТ составляет около 70%

Открытая ЧМТ сопровождается повреждением мягких тканей. Существует 2 вида ОЧМТ: проникающее ранение и непроникающее повреждение в зависимости от повреждения твердой мозговой оболочки. По механизму возникновения выделют огнестрельное и неогнестрельное ранение Закрытая ЧМТ без повреждения мягких тканей

Слайд 4: Диагностика

В настоящее время золотым стандартом, при обследовании больных с черепно-мозговой травмой, является следующий комплекс обследований: 1. Клинический осмотр нейрохирурга. 2. Рентгенография черепа в двух (как минимум) проекциях. 3. Эхоэнцефалография. 4. КТ (компьютерная томография) головного мозга. Вопрос о дополнительных методах обследования решается индивидуально

Слайд 5: Внутричерепные кровоизлияние

Внутримозговая гематома Эпидуральная гематома Субдуральная гематома Субарахноидальное кровоизлияние

Слайд 6: Эволюция кровоизлияний

Основным прямым признаком острой гематомы является зона повышенной плотности с денситометрическими показателями от 50 до 88 ед. Н.Наличие высокой плотности обусловлено повышенной концентрацией гемоглобина и образованием сгустков крови.

Слайд 7

Изоденсная стадия (подострая гематома) связана с гемолизом эритроцитов, что в определенной фазе сравнивает плотность гематомы с плотностью крови Гиподенсная стадия гематомы (хроническая гематома) характерна для начала формирования постинсультной кисты

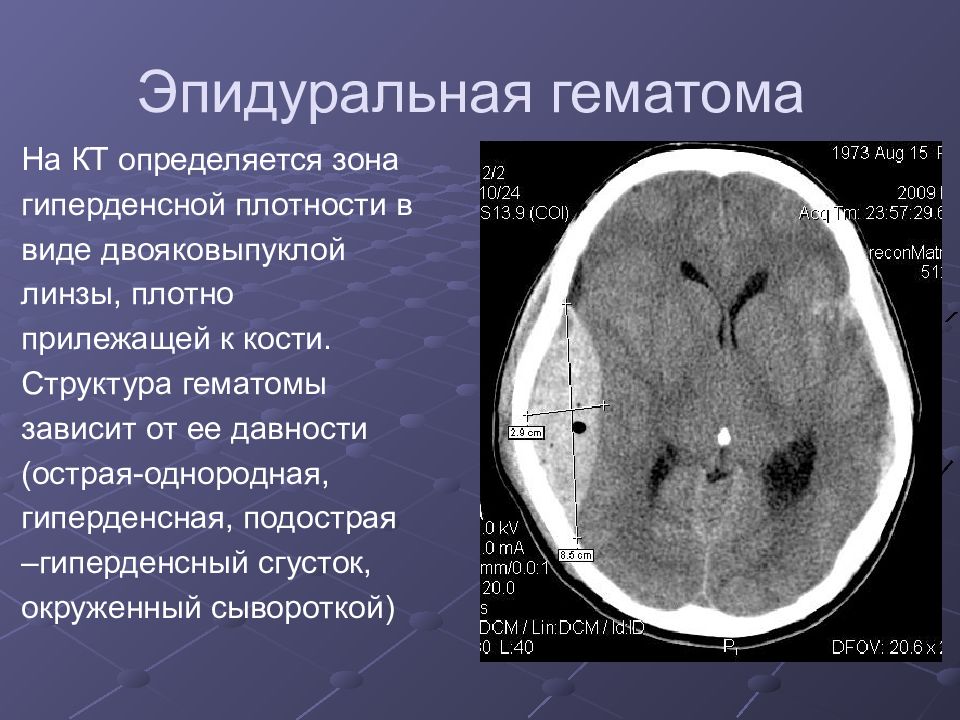

Слайд 8: Эпидуральная гематома

Представляет собой скопление жидкой крови (плотность от +50 до +60 ед Н.) и ее сгустков (плотность от +64 до 88 ед. Н.) между костями черепа и ТМО. Эпидуральная гематома всегда прилежит к кости и имеет форму двояковыпуклой линзы. Источником кровотечения в эпидуральную гематому становятся поврежденые ветви оболочечных артерий, диплоэтические вены или венозные синусы. Эти нарушения чаще возникают при переломах костей черепа. Эпидуральная гематома не распространяется за пределы швов.

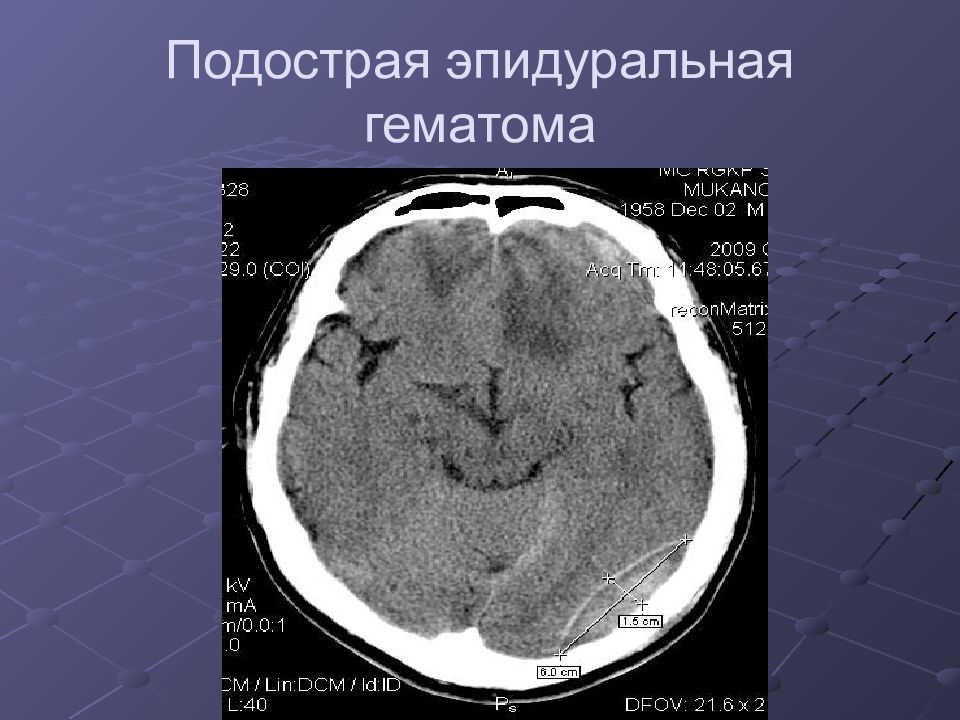

Слайд 9: Эпидуральная гематома

На КТ определяется зона гиперденсной плотности в виде двояковыпуклой линзы, плотно прилежащей к кости. Структура гематомы зависит от ее давности (острая-однородная, гиперденсная, подострая –гиперденсный сгусток, окруженный сывороткой)

Слайд 11: Субдуральная гематома

Возникает при разрыве вен, впадающих в венозные синусы. В отличии от эпидуральной гематомы, которая всегда локальна, субдуральная распространяется весьма далеко, может окружать все полушарие. Это связано с тем, что кровь может спокойно распространяться в субдуральном пространстве. Поэтому субдуральная гематома может распространяться не только вдоль костей черепа, но и вдоль серповидного отростка или намета мозжечка.

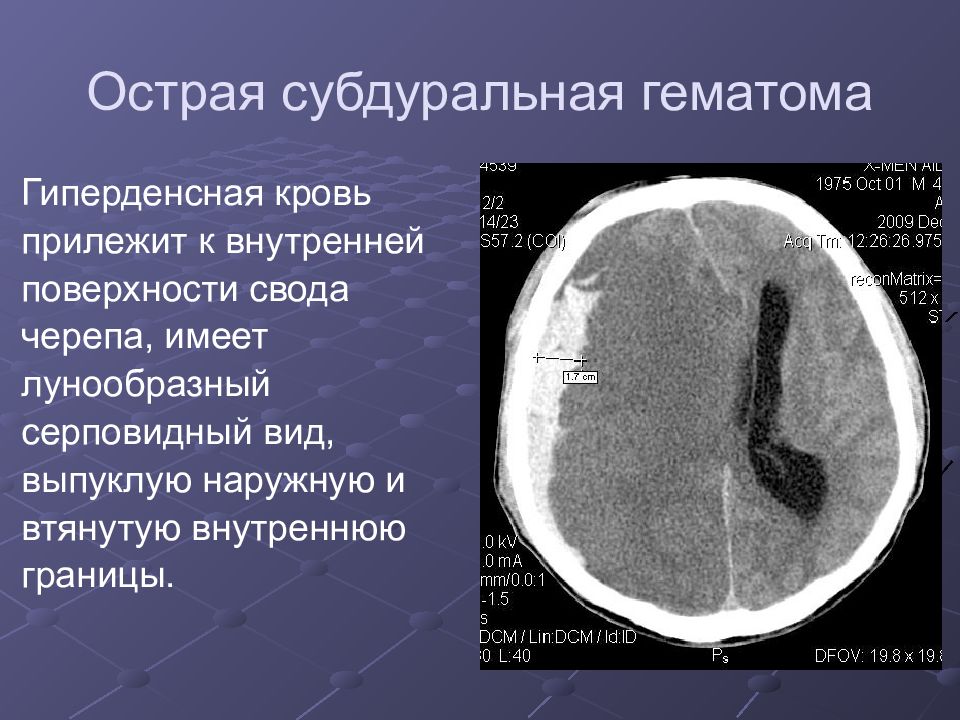

Слайд 12: Острая субдуральная гематома

Гиперденсная кровь прилежит к внутренней поверхности свода черепа, имеет лунообразный серповидный вид, выпуклую наружную и втянутую внутреннюю границы.

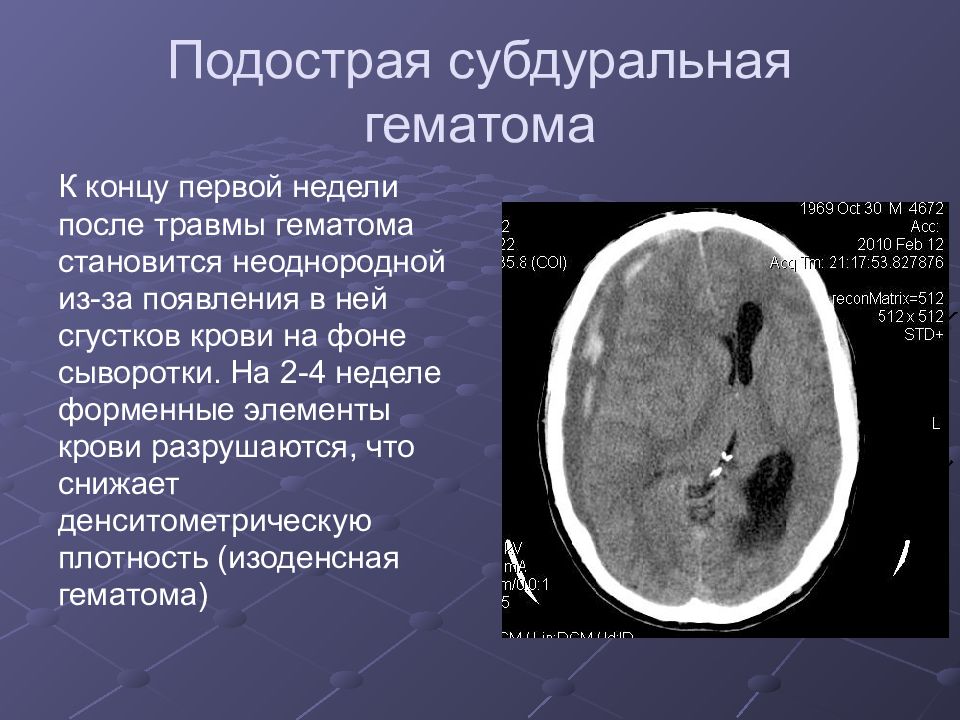

Слайд 13: Подострая субдуральная гематома

К концу первой недели после травмы гематома становится неоднородной из-за появления в ней сгустков крови на фоне сыворотки. На 2-4 неделе форменные элементы крови разрушаются, что снижает денситометрическую плотность (изоденсная гематома)

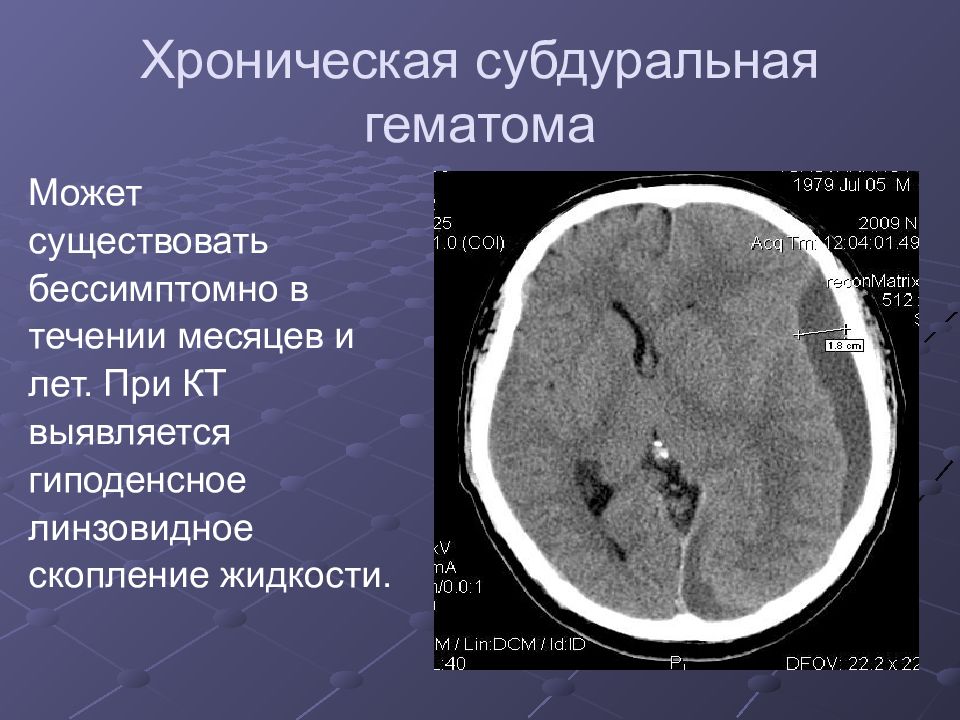

Слайд 14: Хроническая субдуральная гематома

Может существовать бессимптомно в течении месяцев и лет. При КТ выявляется гиподенсное линзовидное скопление жидкости.

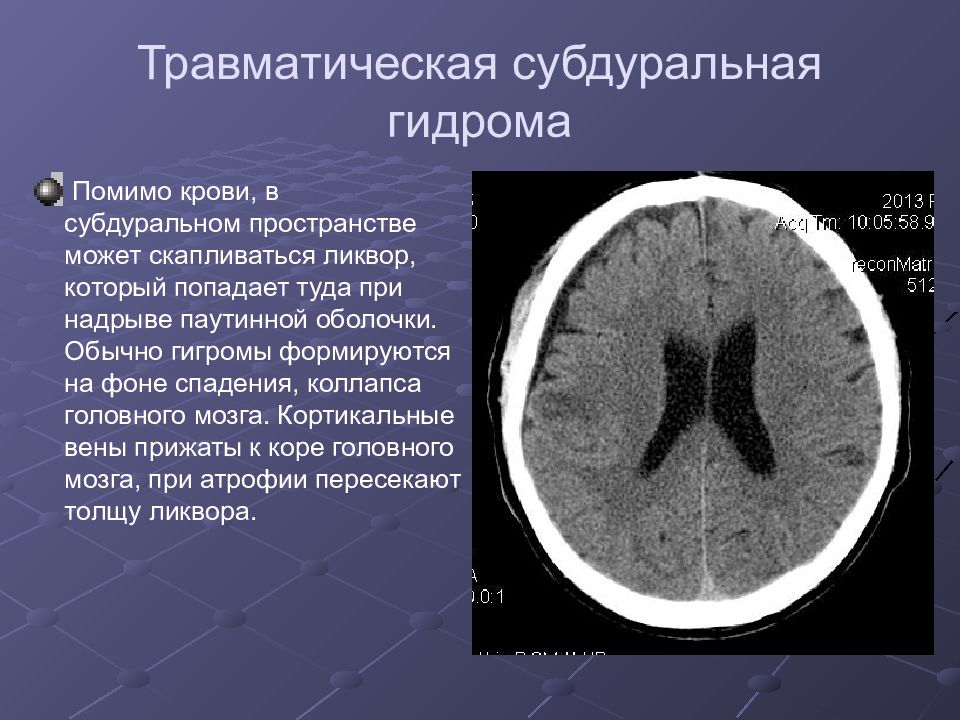

Слайд 15: Травматическая субдуральная гидрома

Помимо крови, в субдуральном пространстве может скапливаться ликвор, который попадает туда при надрыве паутинной оболочки. Обычно гигромы формируются на фоне спадения, коллапса головного мозга. Кортикальные вены прижаты к коре головного мозга, при атрофии пересекают толщу ликвора.

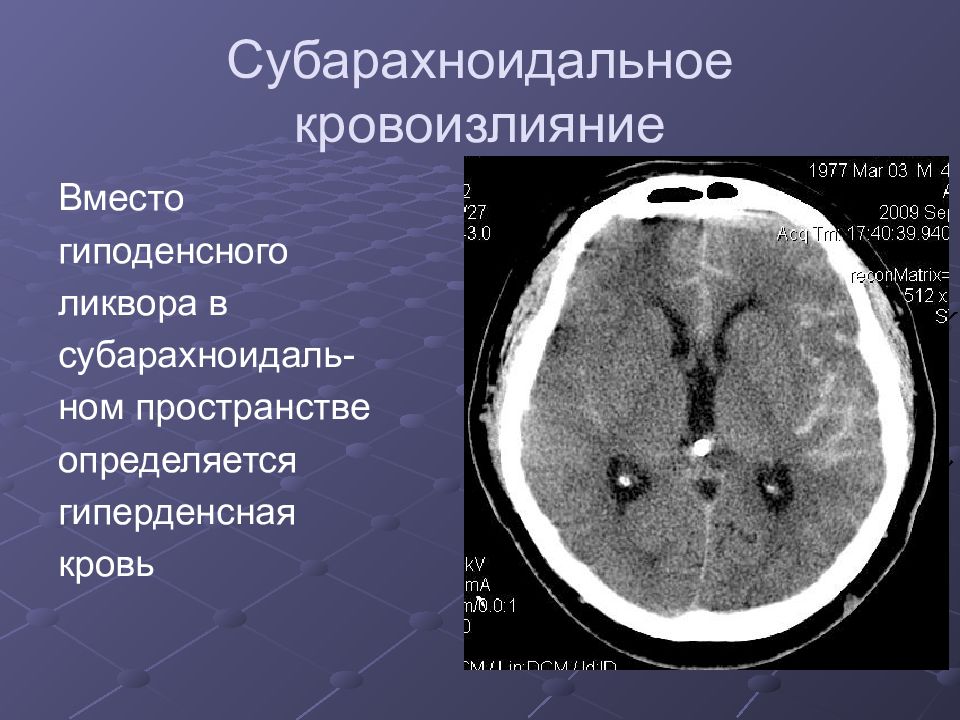

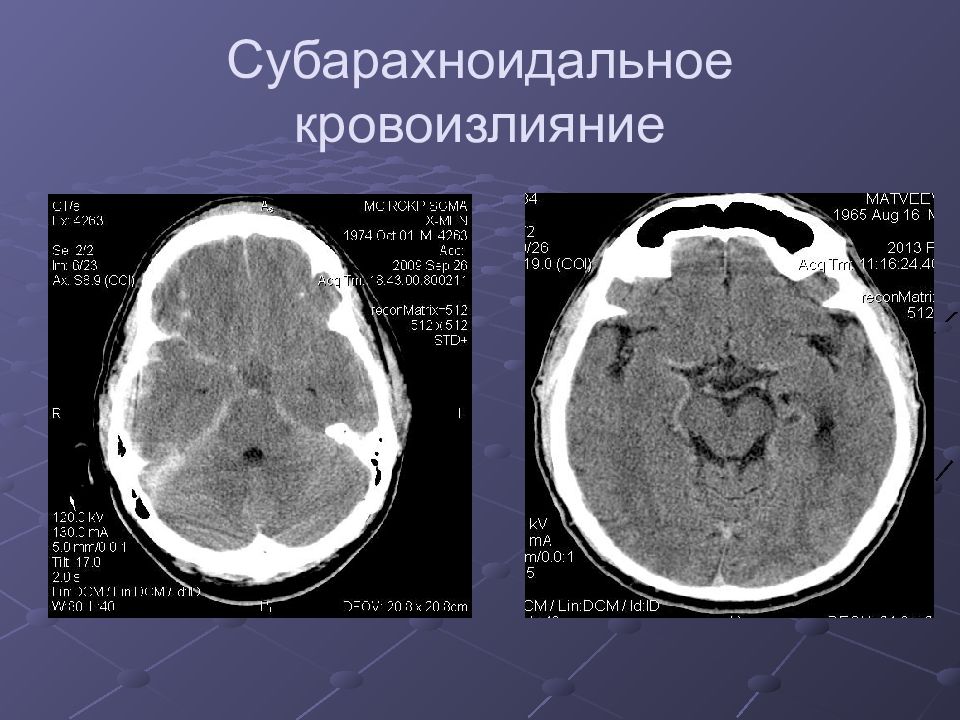

Слайд 16: Субарахноидальное кровоизлияние

Вместо гиподенсного ликвора в субарахноидаль- ном пространстве определяется гиперденсная кровь

Слайд 19: Ушибы головного мозга

Не смотря на высокий удельный вес переломов черепа и оболочечных гематом, чаще всего при черепно-мозговой травме формируются ушибы или контузионные очаги в веществе мозга. В зоне ушиба наблюдаются размозжение, некроз мозговой ткани, кровоизлияния и отек

Слайд 20: КТ семиотика ушибов мозга

Включает в себя зону гетерогенной плотности, состоящую из гиподенсивного фона (размозжение, отек) с яркими гиперденсивными участками (кровоизлияниями).

Слайд 21: Ушибы головного мозга

Могут развиваться по механизму удара (кость внедряющаяся интракраниально деформирует и поражает мозговую ткань) и противоудара (мозг как единая гидродинамическая система продолжает движение внутри черепа в направлении приложенной травмирующей силы и ударяется и неподвижную кость)

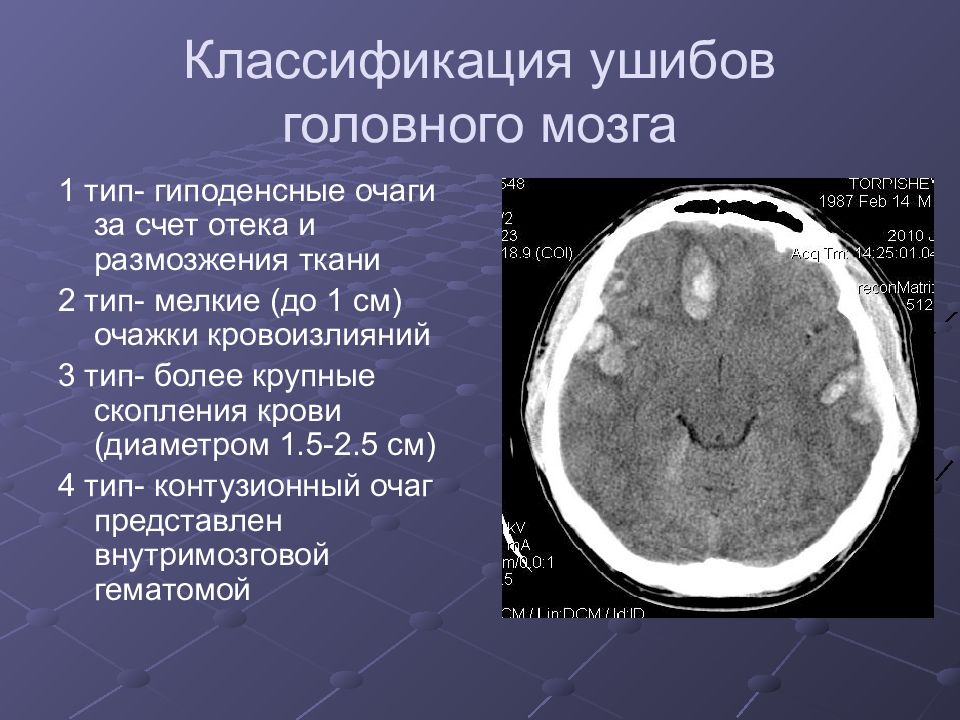

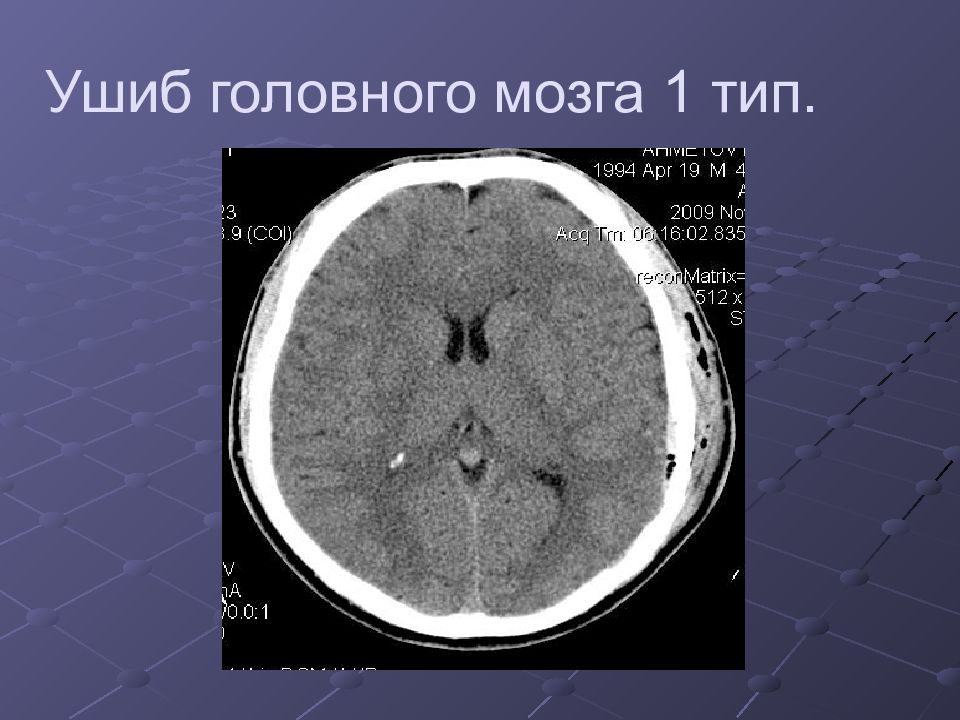

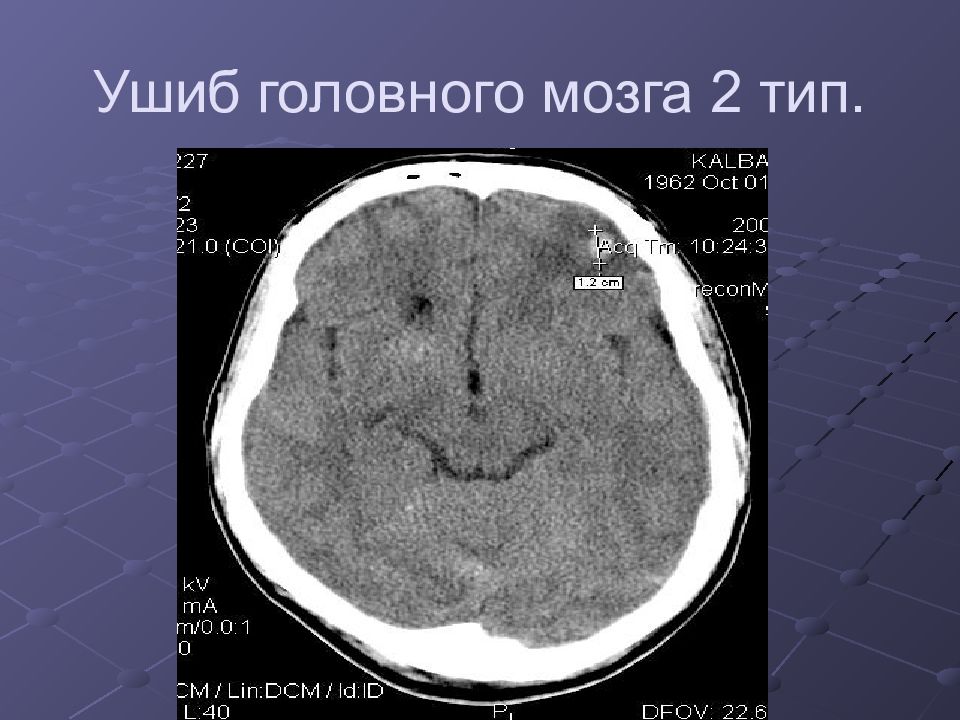

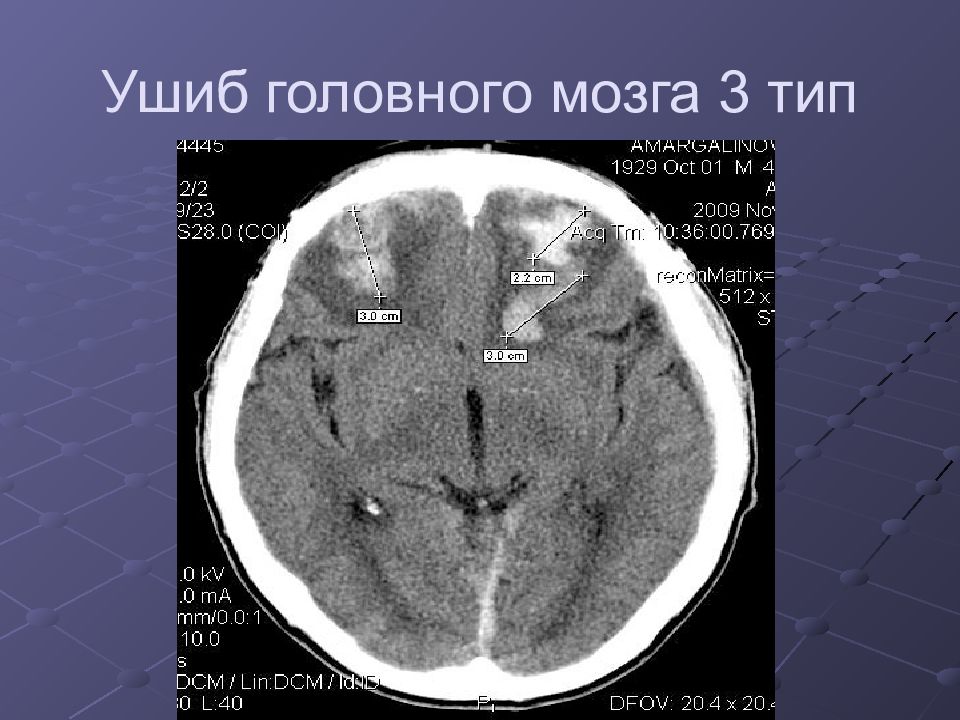

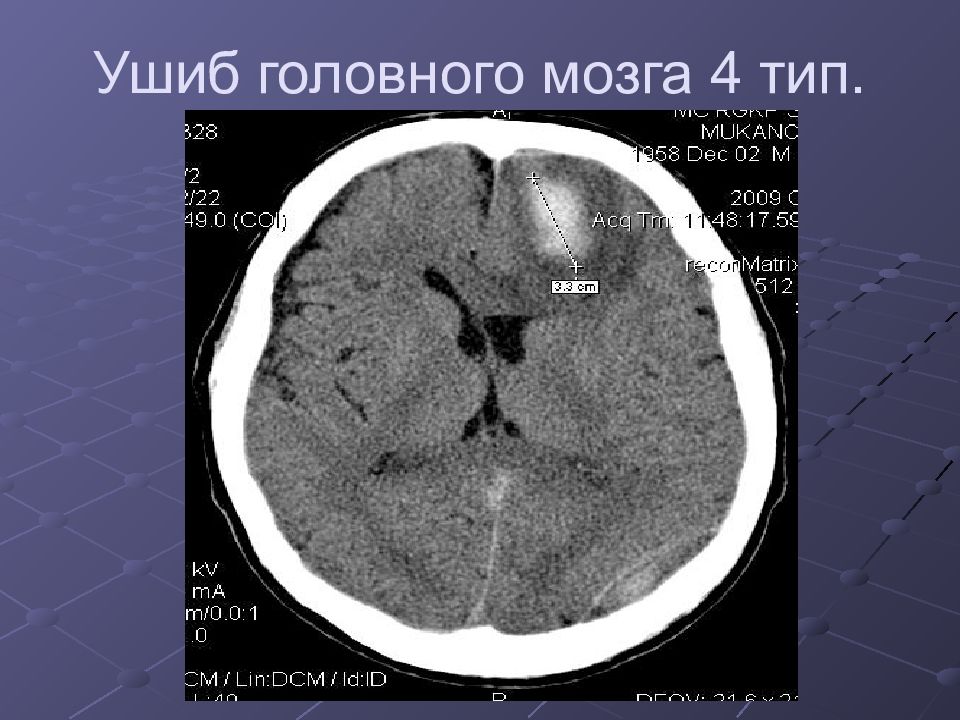

Слайд 22: Классификация ушибов головного мозга

1 тип- гиподенсные очаги за счет отека и размозжения ткани 2 тип- мелкие (до 1 см) очажки кровоизлияний 3 тип- более крупные скопления крови (диаметром 1.5-2.5 см) 4 тип- контузионный очаг представлен внутримозговой гематомой

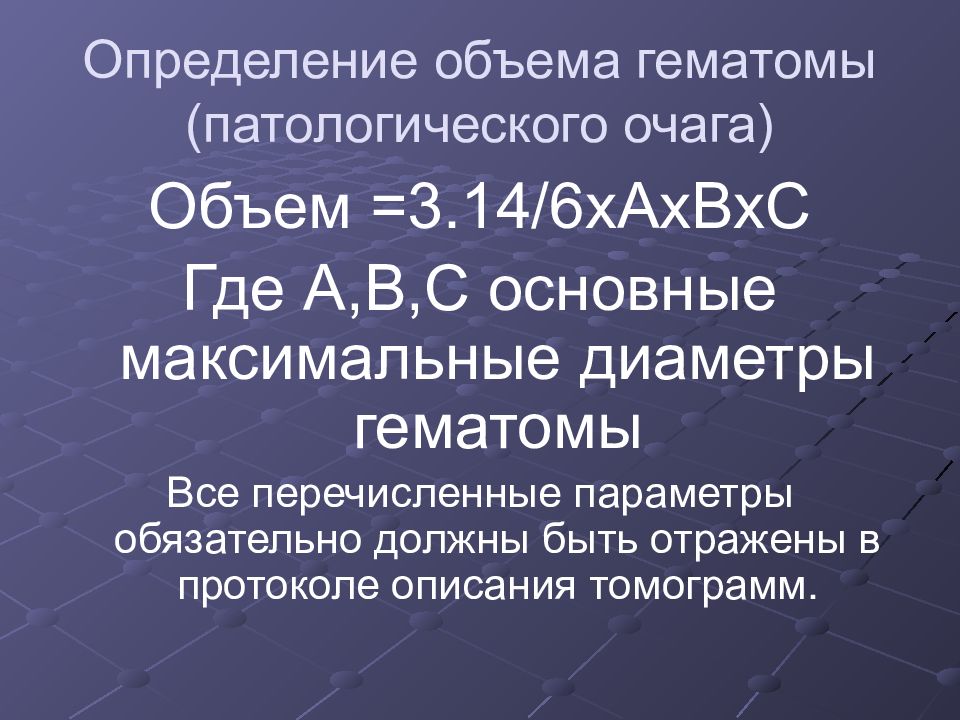

Слайд 27: Определение объема гематомы (патологического очага)

Объем =3.14/6хАхВхС Где А,В,С основные максимальные диаметры гематомы Все перечисленные параметры обязательно должны быть отражены в протоколе описания томограмм.

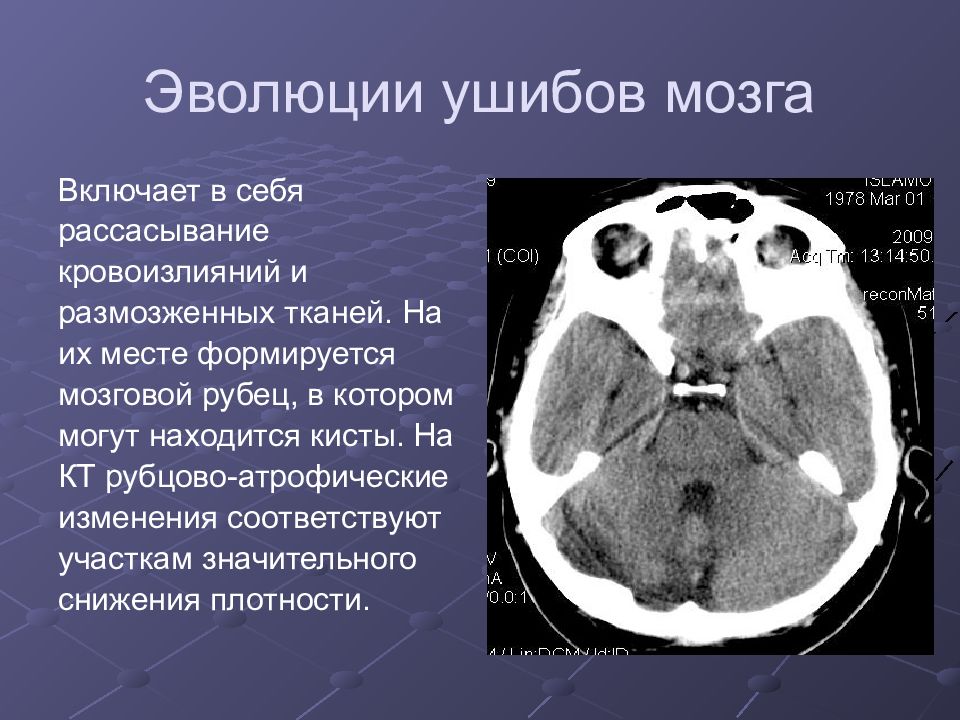

Слайд 28: Эволюции ушибов мозга

Включает в себя рассасывание кровоизлияний и размозженных тканей. На их месте формируется мозговой рубец, в котором могут находится кисты. На КТ рубцово-атрофические изменения соответствуют участкам значительного снижения плотности.

Слайд 29: Вторичные поражения головного мозга

Сдавление мозга, его дислокация Нарушение ликвороциркуляции Нарушение гемоциркуляции вследствии сосудистого спазма, тромбоза или эмболии сосудов Ишемия и лизис некротизированных клеток мозга Набухание мозга вследствие отека, гиперемии, венозного полнокровия.

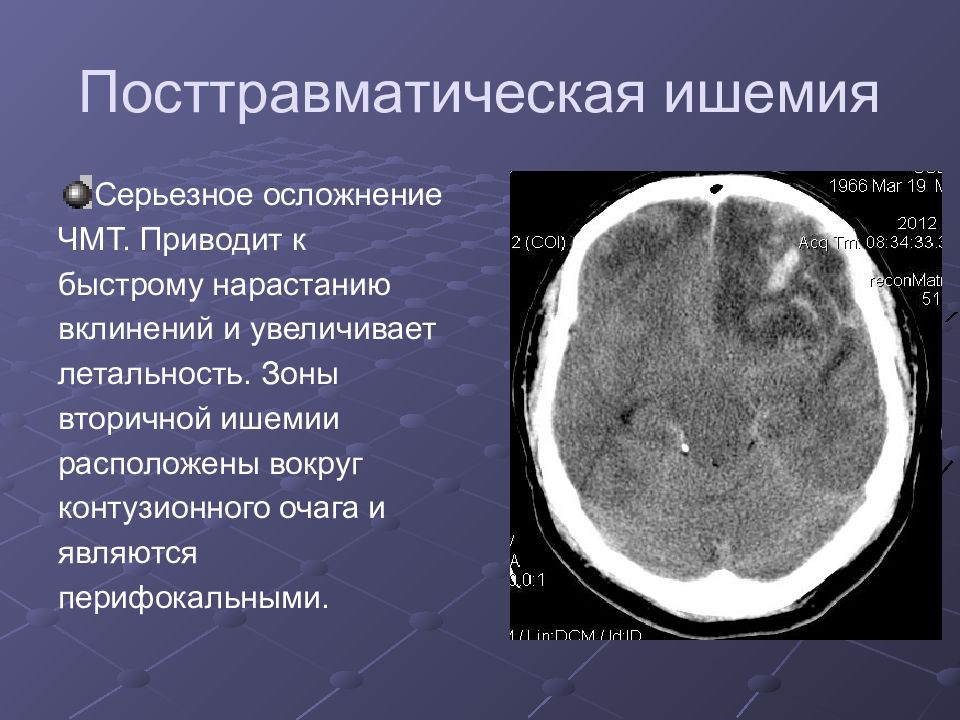

Слайд 30: Посттравматическая ишемия

Серьезное осложнение ЧМТ. Приводит к быстрому нарастанию вклинений и увеличивает летальность. Зоны вторичной ишемии расположены вокруг контузионного очага и являются перифокальными.

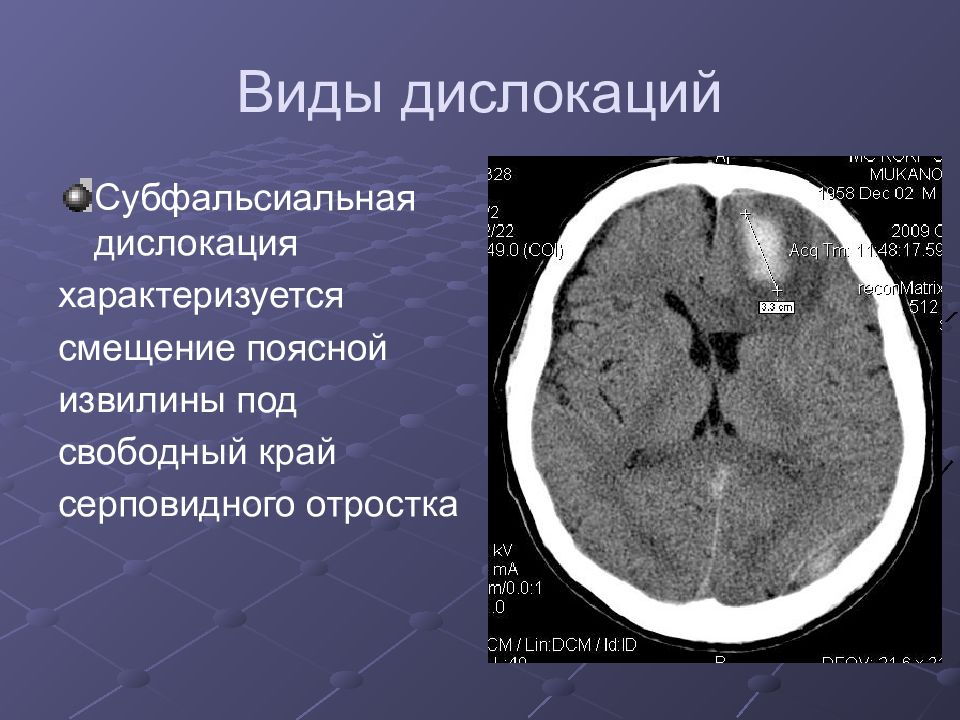

Слайд 31: Виды дислокаций

Субфальсиальная дислокация характеризуется смещение поясной извилины под свободный край серповидного отростка

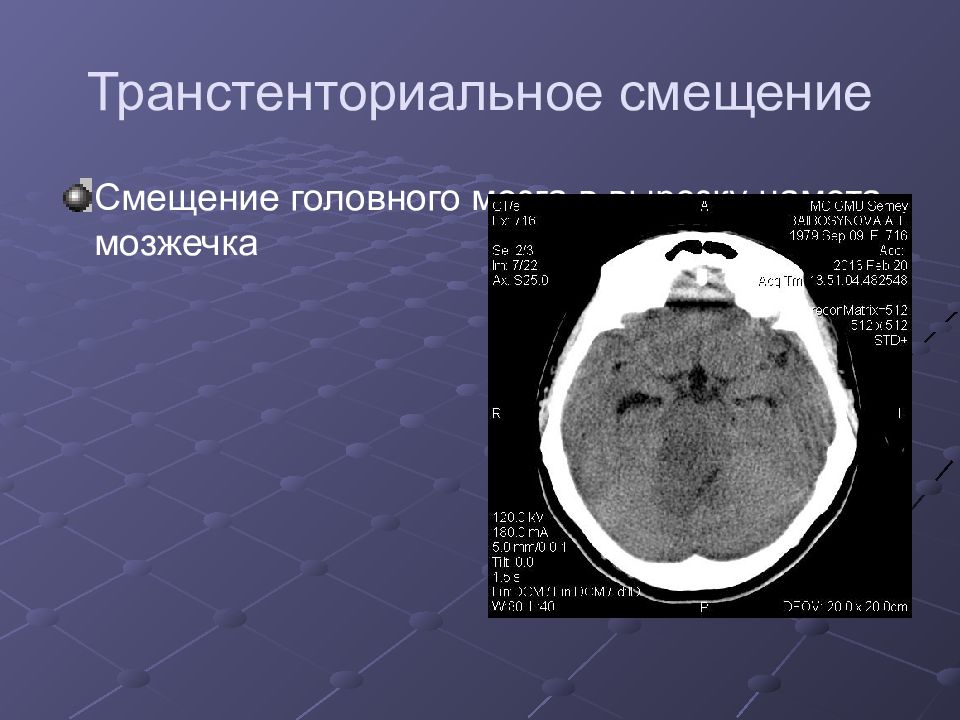

Слайд 32: Транстенториальное смещение

Смещение головного мозга в вырезку намета мозжечка

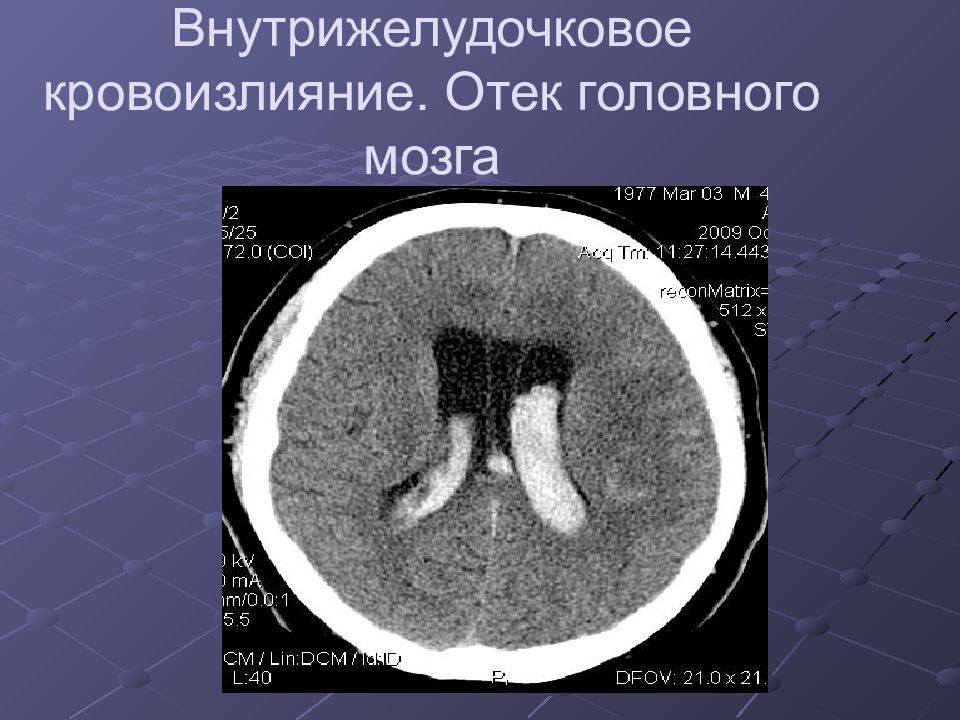

Слайд 33: Отек головного мозга

Вазогенный отек –увеличение проницаемости ГЭБ для плазмы, что влечет за собой повышение содержания внеклеточной жидкости. Этот вид отека типичен для травмы с максимальной выраженностью в первые сутки.

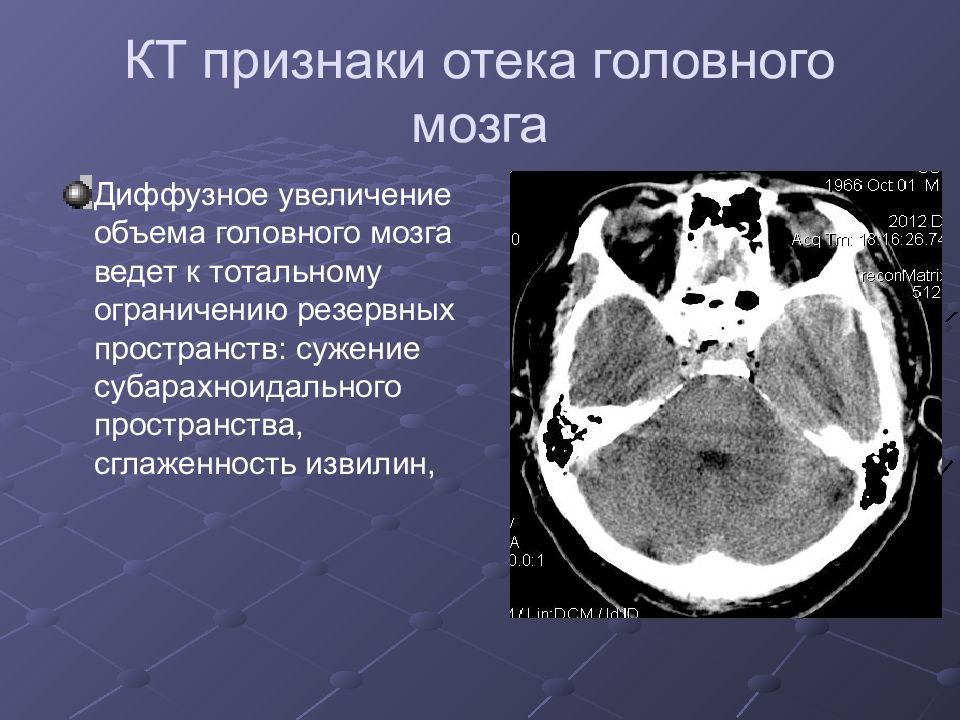

Слайд 34: КТ признаки отека головного мозга

Диффузное увеличение объема головного мозга ведет к тотальному ограничению резервных пространств: сужение субарахноидального пространства, сглаженность извилин,

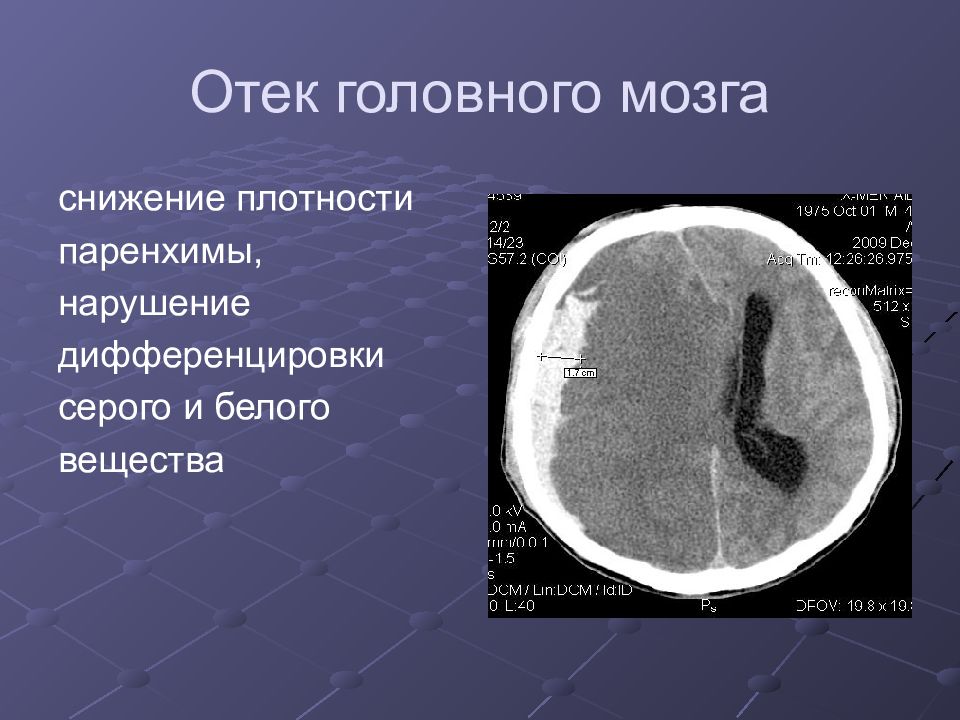

Слайд 35: Отек головного мозга

снижение плотности паренхимы, нарушение дифференцировки серого и белого вещества

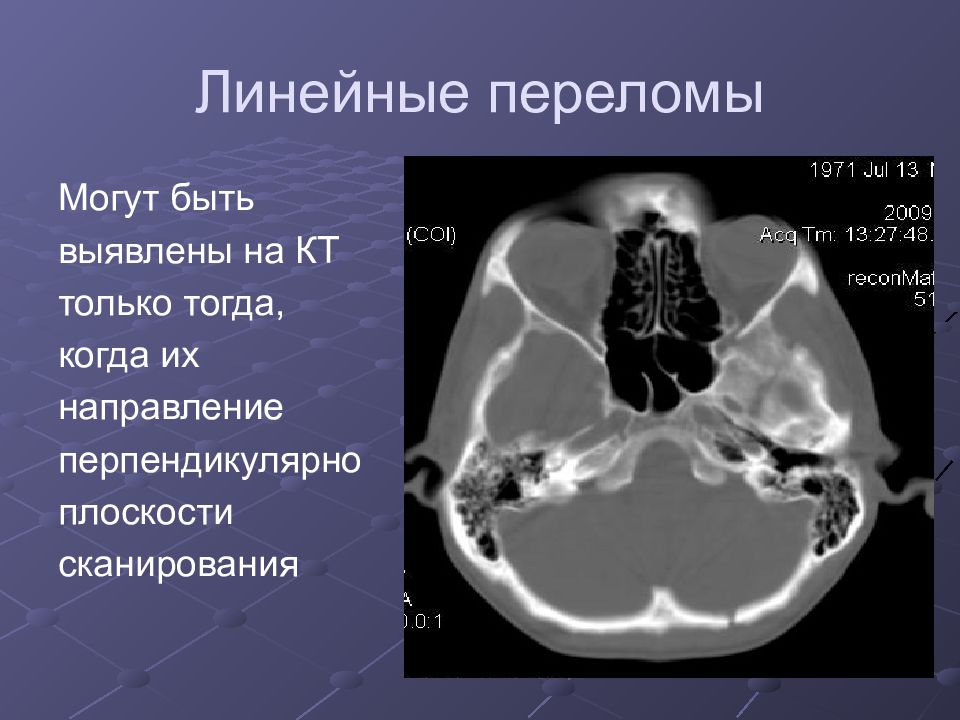

Слайд 36: Линейные переломы

Могут быть выявлены на КТ только тогда, когда их направление перпендикулярно плоскости сканирования

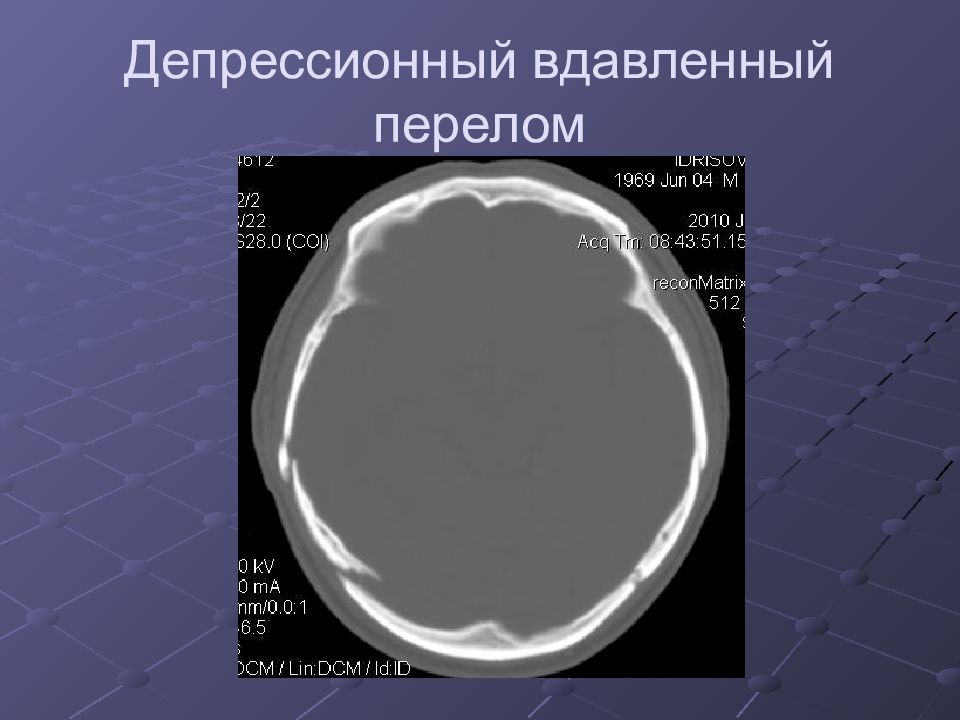

Слайд 37: Вдавленные переломы

Одинаково успешно распознаются на рентгенограммах и на КТ. При выявлении вдавленного перелома необходимо оценить размеры отломков и глубину их интракраниального смещения.

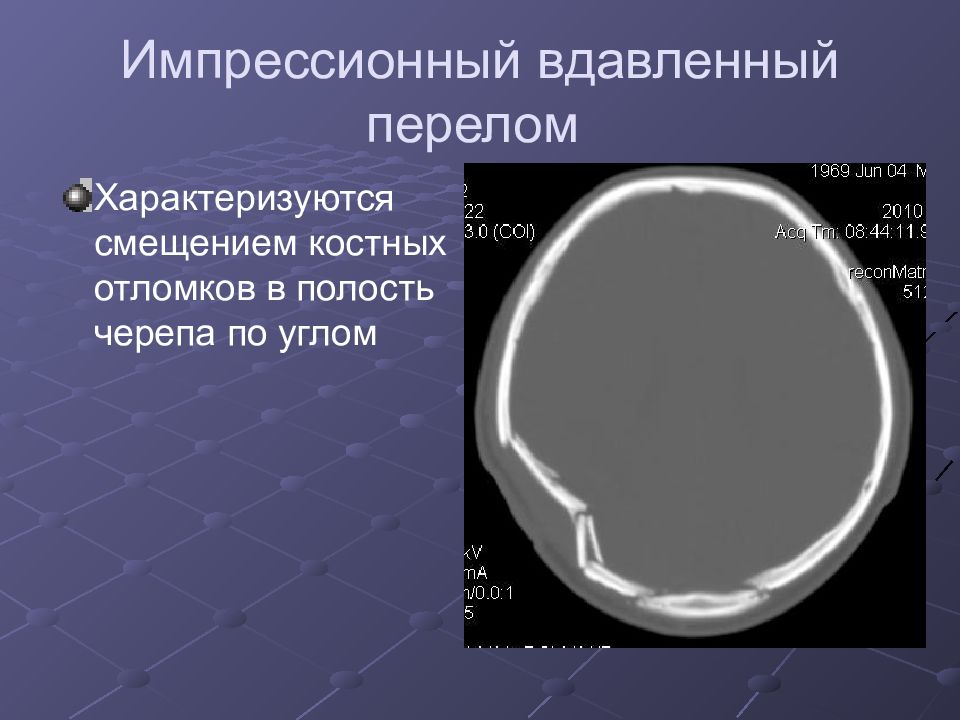

Слайд 38: Импрессионный вдавленный перелом

Характеризуются смещением костных отломков в полость черепа по углом

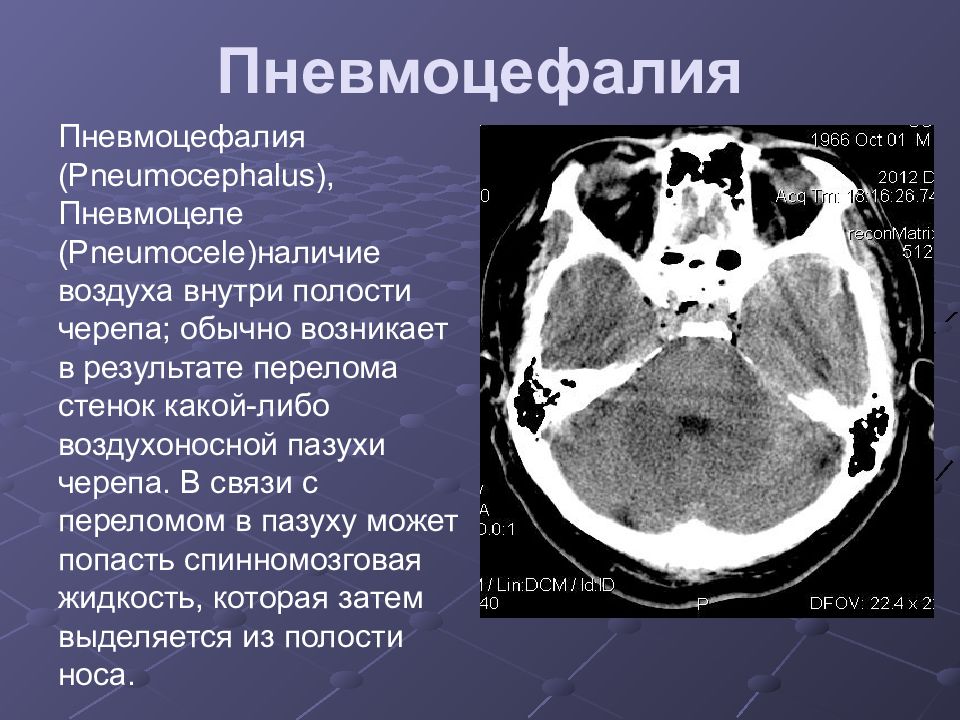

Слайд 43: Пневмоцефалия

Пневмоцефалия (Pneumocephalus), Пневмоцеле (Pneumocele)наличие воздуха внутри полости черепа; обычно возникает в результате перелома стенок какой-либо воздухоносной пазухи черепа. В связи с переломом в пазуху может попасть спинномозговая жидкость, которая затем выделяется из полости носа.

Слайд 44: N. B !

Наличие пневмоцефалии в остром периоде ЧМТ (у неоперированных больных) всегда свидетельствует о проникающем повреждении черепа. Для клинициста это означает возможность развития у больного гнойных осложнений (менингита, энцефалита) и требует проведение энергичной профилактической противовоспалительной терапии.