Первый слайд презентации: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ / НАПРАВЛЕНИЯ (ХХ ВЕК)

Слайд 2

Символическая концепция культуры: язык, миф, религия, наука, история (Эрнст Кассирер 1874-1945) Игровая концепция культуры (Иохан Хейзинга 1872-1945). Типологии культур Шпенглера и Тойнби. Социологические концепции культуры. Теория культурных суперсистем Сорокина. Психоанализ Фрейда, Юнга. Функционализм – теория потребностей. Этология. Структурализм. Эволюционизм и неоэволюционизм – развитие культуры (Лесли Уайт, Джулиан Стюард). Диффузионизм – заимствование культуры (Лео Фробениус). Биосферные концепции культуры: понятие ноосферы (Вернадский 1863-1945), гелиобиологии (Чижевский 1897-1964), этноса и пассионарности (Лев Гумилев 1913-1992) Семиотические теории культуры. Концепция диалога культур (Библер, Бахтин). Национальные образы мира (Гачев)

Слайд 3: ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Представители: Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби Работы А.Тойнби: «Постижение истории» (12 т.) «Цивилизация перед судом истории» Арнольд Тойнби (1889 – 1975)

Слайд 4: Постижение истории

Каждый тип культуры отвечает на «вызовы» Бога, искупая и повторяя историю грехопадения. В настоящее время 7 типов: западная, православная, индуистская, китайская, дальневосточная, иранская, арабская. Каждая культура проходит 4 стадии развития: становление, рост, надлом, распад.

О.Шпенглер – «пророк гибели западной цивилизации» Осн. труд – «Закат Европы» (1917 – 1923) «…у каждой культуры есть собственный тип истории, в стиле которой он непосредственно созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-историческое и биографическое становление» «Закат Европы»

Слайд 6

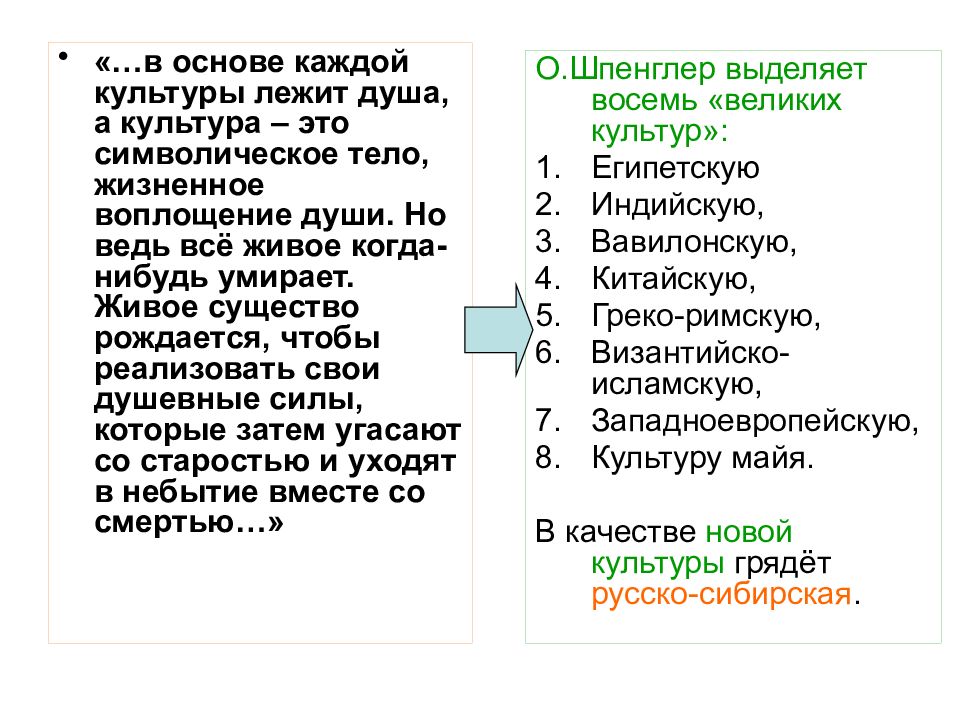

«…в основе каждой культуры лежит душа, а культура – это символическое тело, жизненное воплощение души. Но ведь всё живое когда-нибудь умирает. Живое существо рождается, чтобы реализовать свои душевные силы, которые затем угасают со старостью и уходят в небытие вместе со смертью…» О.Шпенглер выделяет восемь «великих культур»: Египетскую Индийскую, Вавилонскую, Китайскую, Греко-римскую, Византийско-исламскую, Западноевропейскую, Культуру майя. В качестве новой культуры грядёт русско-сибирская.

утверждает, что метод он заимствовал у Гете, а постановку вопросов – у Ницше, для которого существование и мир представляются оправданными лишь как эстетический феномен («Рождение трагедии из духа музыки»). подчеркивает традицию немецкой философии. Богатейшая немецкая культура – с одной стороны, милитаризм и технократия Германии начала XX в. – с другой, отразились в концепции автора «Заката Европы». Отвергая, как и Н.Я.Данилевский, разделение истории на Древний мир, Средние века и Новое время (эту «невероятно скудную и бессмысленную схему», в которой развитые культуры вращаются вокруг западноевропейской как «мнимого центра всего мирового свершения»), Шпенглер предлагает систему отдельных миров становления, имеющих одинаковое значение в общей картине истории: античность, Запад, Индия, Вавилон, Китай, Египет, арабская и мексиканская культуры. Шпенглер подчеркивает принципиальное различие мышления («ощущения») каждой культуры («гештальт одной-единственной своеобразной души»), особое внимание уделяя категории времени, принципиально важной для западноевропейского мировосприятия. Он подчеркивает относительность и принципиальную незавершенность как собственной концепции и системы, так и всякой другой.

Слайд 8

Современник Э.Кассирера (теория символических форм культуры) и К.Г.Юнга (психоаналитическая теория архетипов), Шпенглер определяет основные архетипы (прасимволы) отдельных культур. Античность – «тело»; Египет – «путь»; Запад – «бесконечное пространство»; арабская культура – «пещера»; Россия – «бескрайняя равнина». Примечательно, что Шпенглер уделяет внимание русской культуре, подчеркивая ее «избирательное сродство» с магической душой и предсказывая ей самостоятельное будущее. «Холмообразная церковная крыша почти не выделяется на фойе ландшафта, и торчат на ней шатровые коньки с «кокошником», маскирующие и нейтрализующие обращенность вверх. Они не возносятся, подобно готическим башням, и не покрывают, подобно куполам мечети, но именно «торчат», подчеркивая этим горизонтальность строения, которому угодно быть на виду с исключительно внешней стороны... Это еще не стиль, но обещание стиля, пробуждающегося только с начальными манифестациями собственно русской религии» (с.368). Русская безвольная душа самоотверженным служением и анонимно тщится затеряться в горизонтальном братском мире (даже Христос – брат). «Помышлять о ближнем, отталкиваясь от себя, нравственно возвышать себя любовью к ближнему, каяться ради себя » – все это кажется ей знаком западного тщеславия и кощунством (с.489).

Слайд 9

Как и Н.Я.Данилевский, Шпенглер рассматривает эволюцию каждой культуры по аналогии с жизнью организма, по не только и не столько растения, сколько природы вообще (весна, лето, осень, зима) и возраста человека (детство, юность, зрелость, старость). У Шпенглера другое (по сравнению с Данилевским) соотношение культуры и цивилизации, другое понимание цивилизации : «Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город». Если у Данилевского цивилизация – расцвет культурно-исторического типа (понятия культура и цивилизация могут взаимозаменяться), то у Шпенглера культура противостоит цивилизации и последняя рассматривается как гибель живой самобытной культуры.

Слайд 10: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Ищут истоки и объяснение культуры в общественной природе и организации человечества, т.е. в центре их внимания – само общество, его структура и соц. Институты Представители: француз Эмиль Дюркгейм (1858-1917), немцы Макс Вебер (1864-1920), Альфред Вебер (1868-1958), американцы Талкотт Парсонс (1902-1979), Питирим Сорокин (1889-1968)

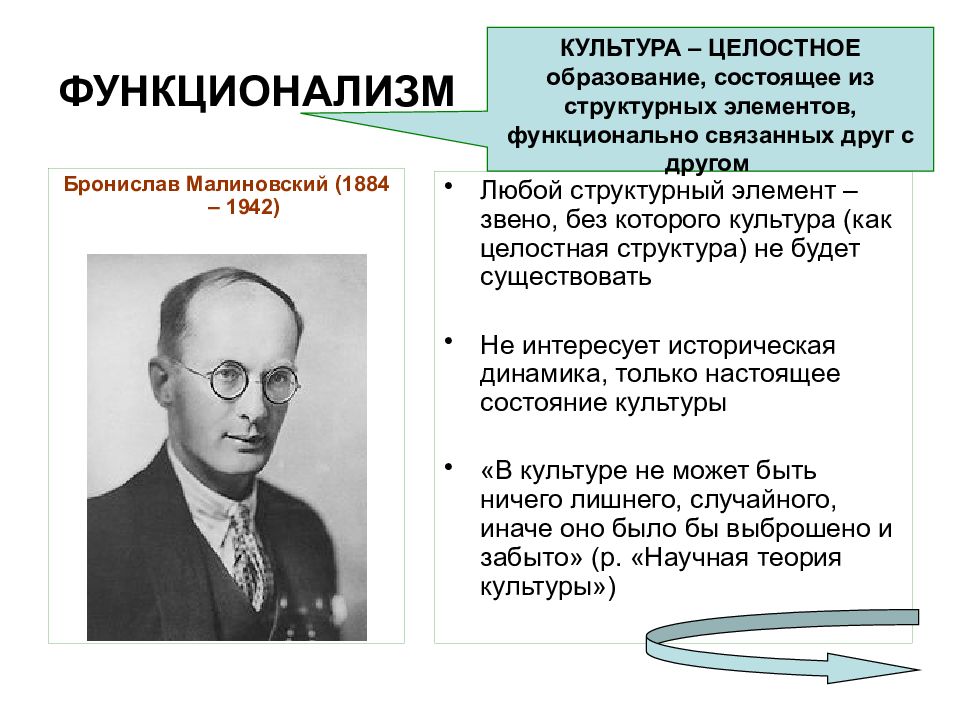

Слайд 11: ФУНКЦИОНАЛИЗМ

Бронислав Малиновский (1884 – 1942) Любой структурный элемент – звено, без которого культура (как целостная структура) не будет существовать Не интересует историческая динамика, только настоящее состояние культуры «В культуре не может быть ничего лишнего, случайного, иначе оно было бы выброшено и забыто» (р. «Научная теория культуры») КУЛЬТУРА – ЦЕЛОСТНОЕ образование, состоящее из структурных элементов, функционально связанных друг с другом

Слайд 12: В основе концепции:

Теория потребностей человека «Культура – это вещественная и духовная система, с помощью которой человек обеспечивает своё существование и решает стоящие перед ним задачи» Идея самоценности каждой культуры Любая национальная культура – целостная система, где субъекты этой культуры решают собственные задачи Вмешиваться в эту систему субъектам других культур нельзя, т.к. они нарушают её целостность ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Слайд 13: Типология Питирима Сорокина «Социальная и культурная динамика» 1937-1941

«Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры»

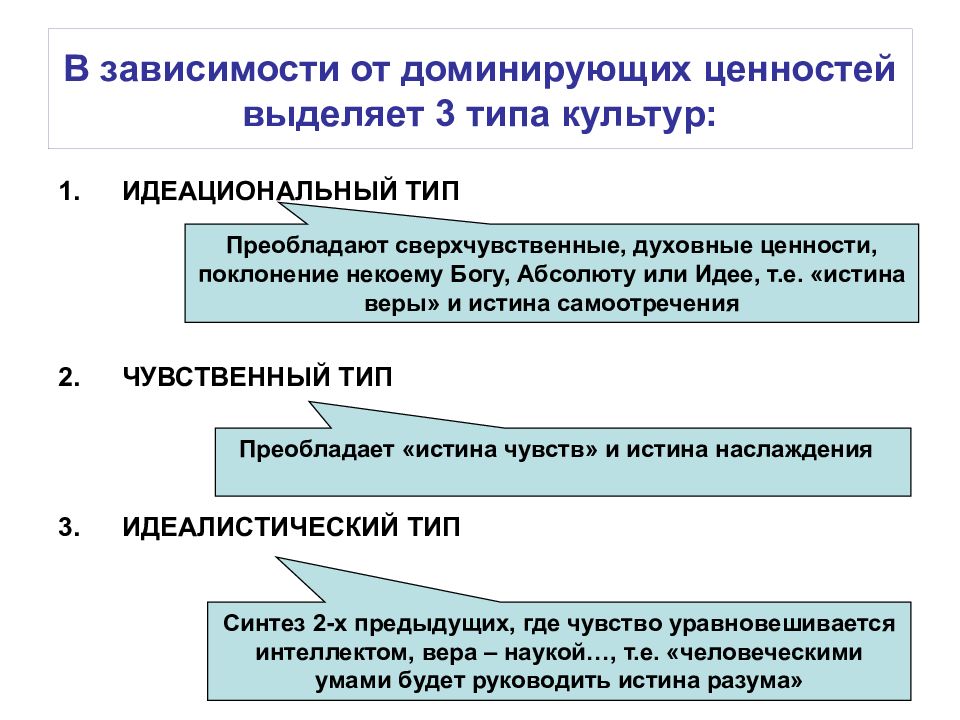

Слайд 14: В зависимости от доминирующих ценностей выделяет 3 типа культур:

ИДЕАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП ЧУВСТВЕННЫЙ ТИП ИДЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТИП Преобладают сверхчувственные, духовные ценности, поклонение некоему Богу, Абсолюту или Идее, т.е. «истина веры» и истина самоотречения Преобладает «истина чувств» и истина наслаждения Синтез 2-х предыдущих, где чувство уравновешивается интеллектом, вера – наукой…, т.е. «человеческими умами будет руководить истина разума»

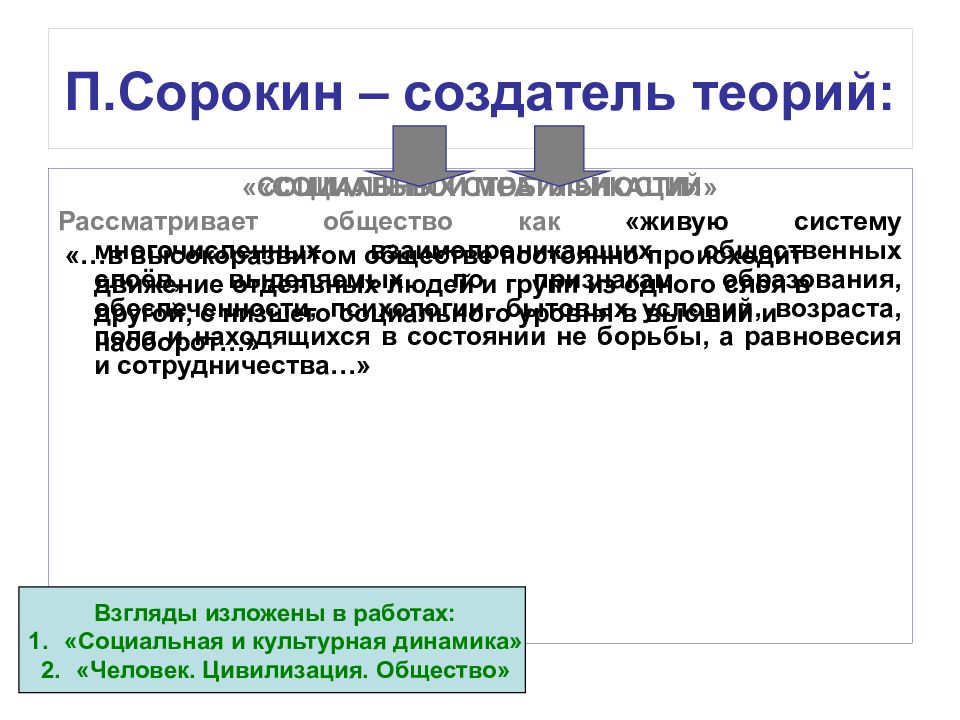

Слайд 15: П.Сорокин – создатель теорий:

«СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ» «…в высокоразвитом обществе постоянно происходит движение отдельных людей и групп из одного слоя в другой, с низшего социального уровня в высший и наоборот…» «СОЦИАЛЬНЫХ СТРАТИФИКАЦИЙ» Рассматривает общество как «живую систему многочисленных взаимопроникающих общественных слоёв, выделяемых по признакам образования, обеспеченности, психологии, бытовых условий, возраста, пола и находящихся в состоянии не борьбы, а равновесия и сотрудничества…» Взгляды изложены в работах: «Социальная и культурная динамика» «Человек. Цивилизация. Общество»

Слайд 17: Психоанализ З.Фрейда

Осн. работы: «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии» (1913) «Я и Оно» (1923) «Будущее одной иллюзии» (1927) Зигмунд Фрейд (1856 – 1939)

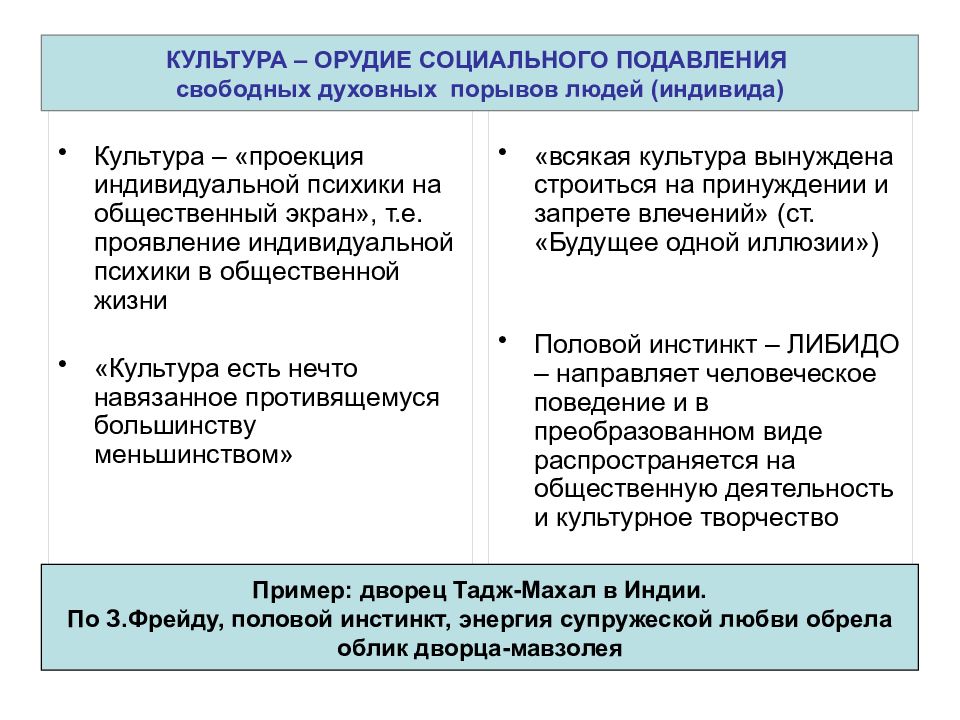

Слайд 18

Культура – «проекция индивидуальной психики на общественный экран», т.е. проявление индивидуальной психики в общественной жизни «Культура есть нечто навязанное противящемуся большинству меньшинством» «всякая культура вынуждена строиться на принуждении и запрете влечений» (ст. «Будущее одной иллюзии») Половой инстинкт – ЛИБИДО – направляет человеческое поведение и в преобразованном виде распространяется на общественную деятельность и культурное творчество КУЛЬТУРА – ОРУДИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОДАВЛЕНИЯ свободных духовных порывов людей (индивида) Пример: дворец Тадж-Махал в Индии. По З.Фрейду, половой инстинкт, энергия супружеской любви обрела облик дворца-мавзолея

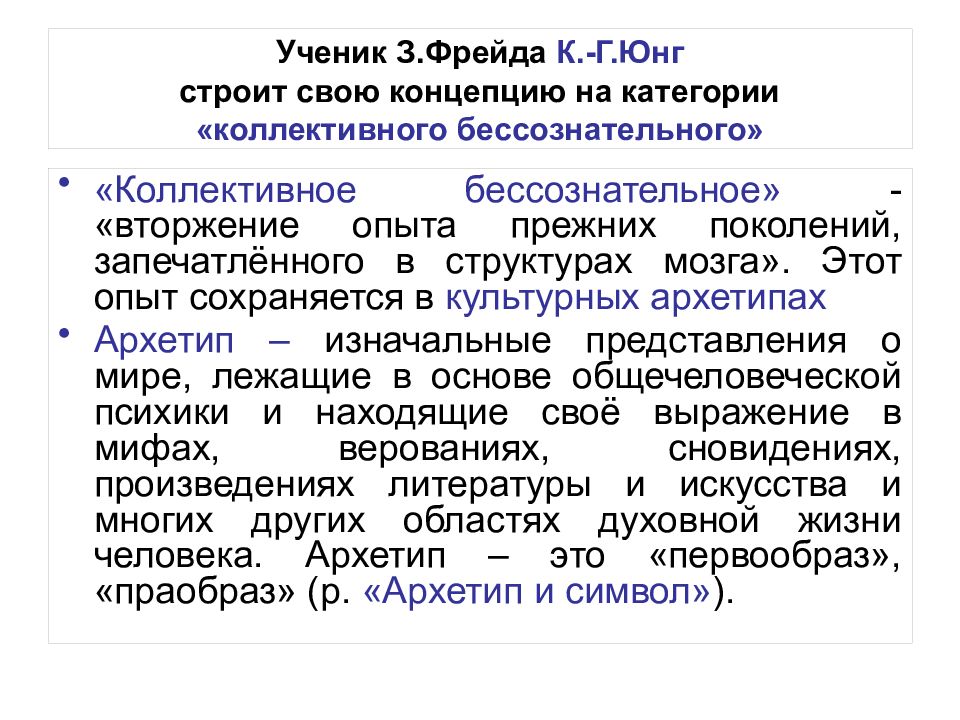

Слайд 19: Ученик З.Фрейда К.-Г.Юнг строит свою концепцию на категории «коллективного бессознательного»

«Коллективное бессознательное» - «вторжение опыта прежних поколений, запечатлённого в структурах мозга». Этот опыт сохраняется в культурных архетипах Архетип – изначальные представления о мире, лежащие в основе общечеловеческой психики и находящие своё выражение в мифах, верованиях, сновидениях, произведениях литературы и искусства и многих других областях духовной жизни человека. Архетип – это «первообраз», «праобраз» (р. «Архетип и символ» ).

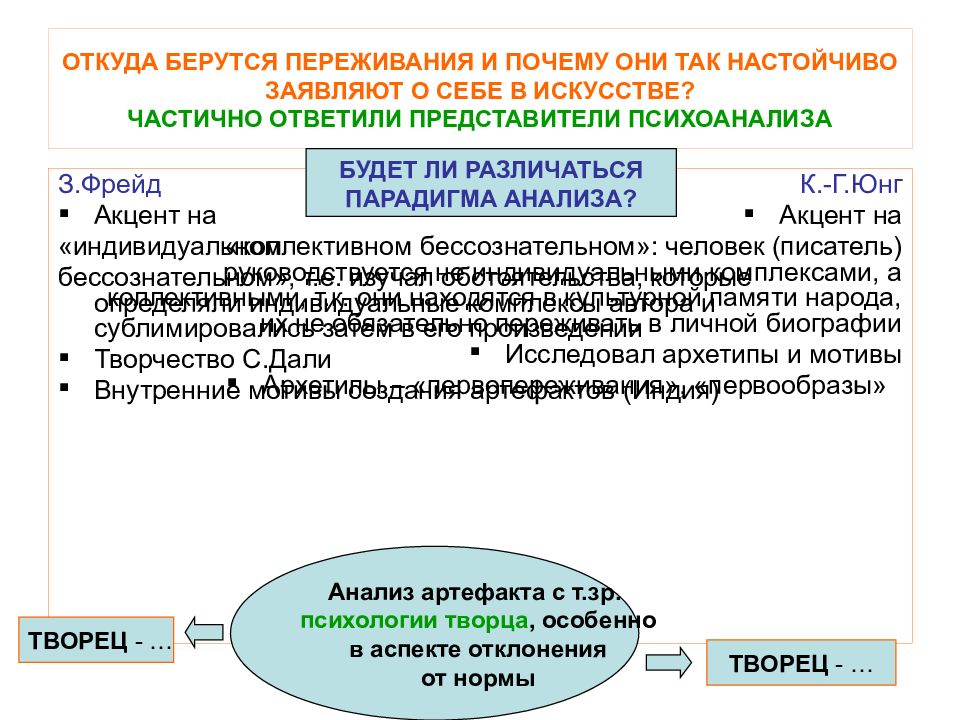

Слайд 21: ОТКУДА БЕРУТСЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ПОЧЕМУ ОНИ ТАК НАСТОЙЧИВО ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ В ИСКУССТВЕ? ЧАСТИЧНО ОТВЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПСИХОАНАЛИЗА

З.Фрейд Акцент на «индивидуальном бессознательном», т.е. изучал обстоятельства, которые определяли индивидуальные комплексы автора и сублимировались затем в его произведении Творчество С.Дали Внутренние мотивы создания артефактов (Индия) К.-Г.Юнг Акцент на «коллективном бессознательном»: человек (писатель) руководствуется не индивидуальными комплексами, а коллективными, т.к. они находятся в культурной памяти народа, их не обязательно переживать в личной биографии Исследовал архетипы и мотивы Архетипы – «первопереживания», «первообразы» Анализ артефакта с т.зр. психологии творца, особенно в аспекте отклонения от нормы БУДЕТ ЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ ПАРАДИГМА АНАЛИЗА? ТВОРЕЦ - … ТВОРЕЦ - …

Слайд 22: Фрейд и Юнг: разные подходы к анализу артефакта

Мавзолей Тадж-Махал в Индии (1632-1653): любовь императора Парфенон в Афинах (447-438 гг. до н.э.): архетип тела как структурная схема З.Фрейд К.Юнг

Слайд 23: Типология Карла-Гюстава Юнга

Предпринял попытку анализа мышления и его связи с культурой 2 типа мышления логическое и интуитивное или западное (это мышление идёт в словесных рассуждениях) и восточное (идёт в виде потока образов) Эти типы мышления связаны с типами личности: экстраверты (люди, ориентирующиеся на внешний мир) – западный тип личности, и интроверты (люди, обращённые к своему внутреннему миру) – восточный тип личности

Слайд 24: Йозеф Хейзинга 1872-1945

Homo Ludens ( Человек играющий) Осень Средневековья Игровая концепция культуры

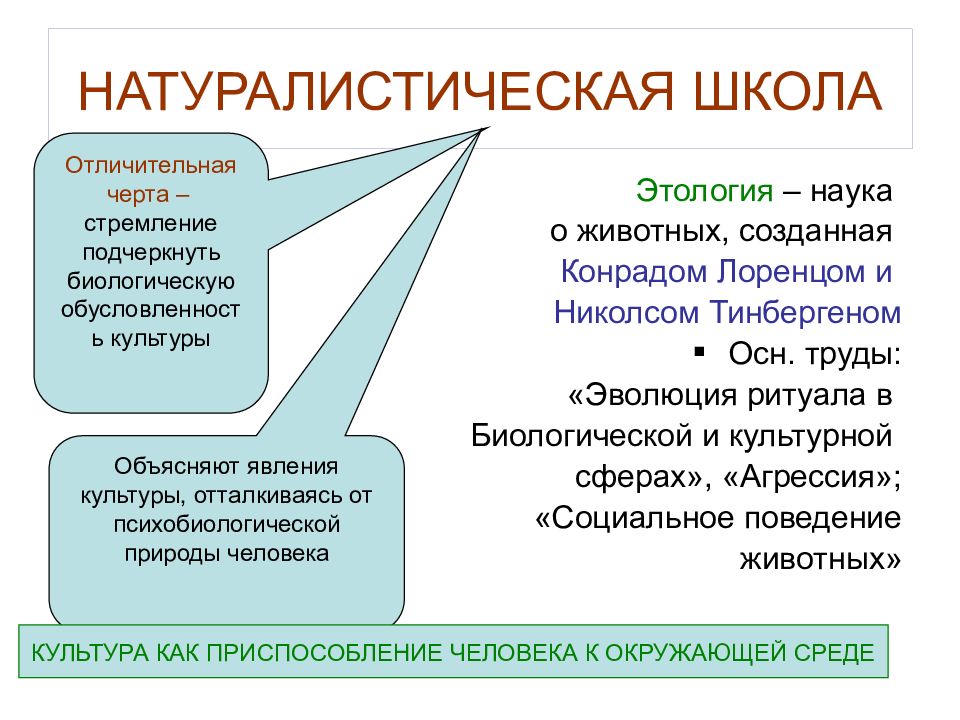

Слайд 25: НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Этология – наука о животных, созданная Конрадом Лоренцом и Николсом Тинбергеном Осн. труды: «Эволюция ритуала в Биологической и культурной сферах», «Агрессия»; «Социальное поведение животных» Отличительная черта – стремление подчеркнуть биологическую обусловленность культуры Объясняют явления культуры, отталкиваясь от психобиологической природы человека КУЛЬТУРА КАК ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Слайд 26: 1970-1980-е гг. – ЭТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Конрад Лоренц (1903-1989) Перенёс наблюдения над животными на человека и разработал теорию «инстинктивных основ человеческой культуры», суть которой в том, что стереотипы поведения животных соответствуют культурным ритуалам и нормам человека и созданы в результате естественного отбора КУЛЬТУРНАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) СРЕДА КАК СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

Слайд 27

У истоков – Фердинанд де Соссюр Не только лингвистика изучает знаки Д.б. всеобъемлющая наука, изучающая все знаковые системы в их совокупности и соотнесении с окружающим миром КУЛЬТУРА – СОВОКУПНОСТЬ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ И КУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ КУЛЬТРНОЕ ТВОРЧЕСТВО - СИМВОЛОТВОРЧЕСТВО

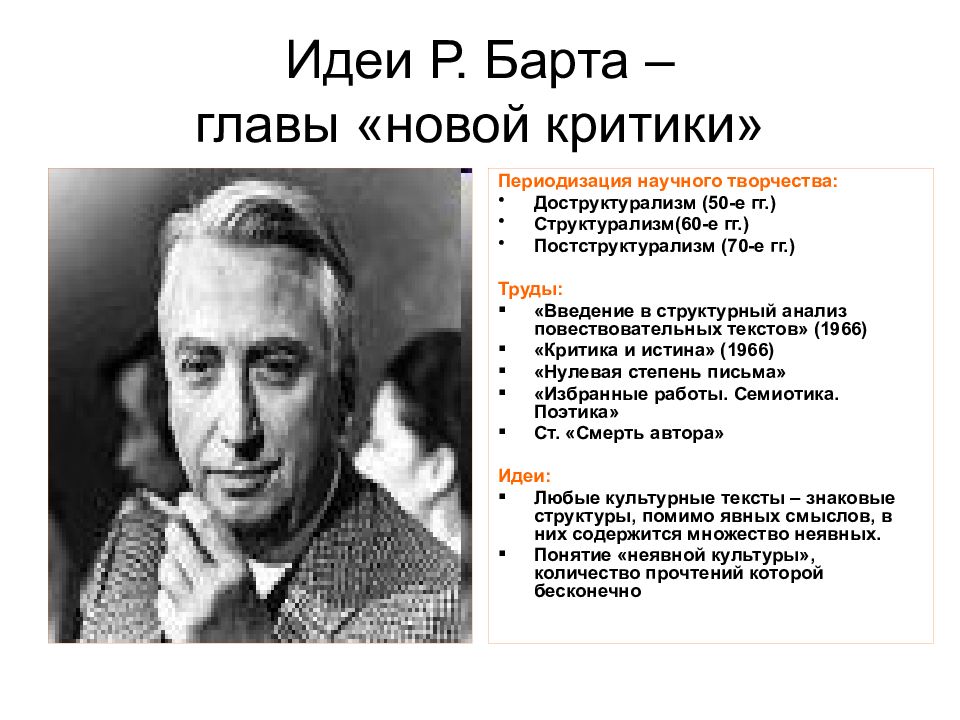

Слайд 28: Идеи Р. Барта – главы «новой критики»

Периодизация научного творчества: Доструктурализм (50-е гг.) Структурализм(60-е гг.) Постструктурализм (70-е гг.) Труды: «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» (1966) «Критика и истина» (1966) «Нулевая степень письма» «Избранные работы. Семиотика. Поэтика» Ст. «Смерть автора» Идеи: Любые культурные тексты – знаковые структуры, помимо явных смыслов, в них содержится множество неявных. Понятие «неявной культуры», количество прочтений которой бесконечно

Слайд 29: Р.Барт методологически обосновывает такое литературоведение, которое занято не разъяснением непосредственного значения произведения тем, кто сам его не понимает, а раскрытием смысловой полноты литературы тем, кто хочет к ней приобщиться»

Р.Барт: «… что бы ни воображали те или иные общества, произведение преодолевает их границы…: произведение «вечно» не потому, что оно навязывает различным людям некий единый смысл, а потому что внушает различные смыслы единому человеку, который всегда, в самые различные эпохи говорит на одном и том же символическом языке…» Р.Барт: «…любая эпоха может воображать, будто владеет каноническим смыслом произведения, однако достаточно немного развернуть границы истории, чтобы этот единственный смысл превратился во множественный, а закрытое произведение – в открытое» «Р.Барт методологически обосновывает такое литературоведение, которое занято не разъяснением непосредственного значения произведения тем, кто сам его не понимает, а раскрытием смысловой полноты литературы тем, кто хочет к ней приобщиться»

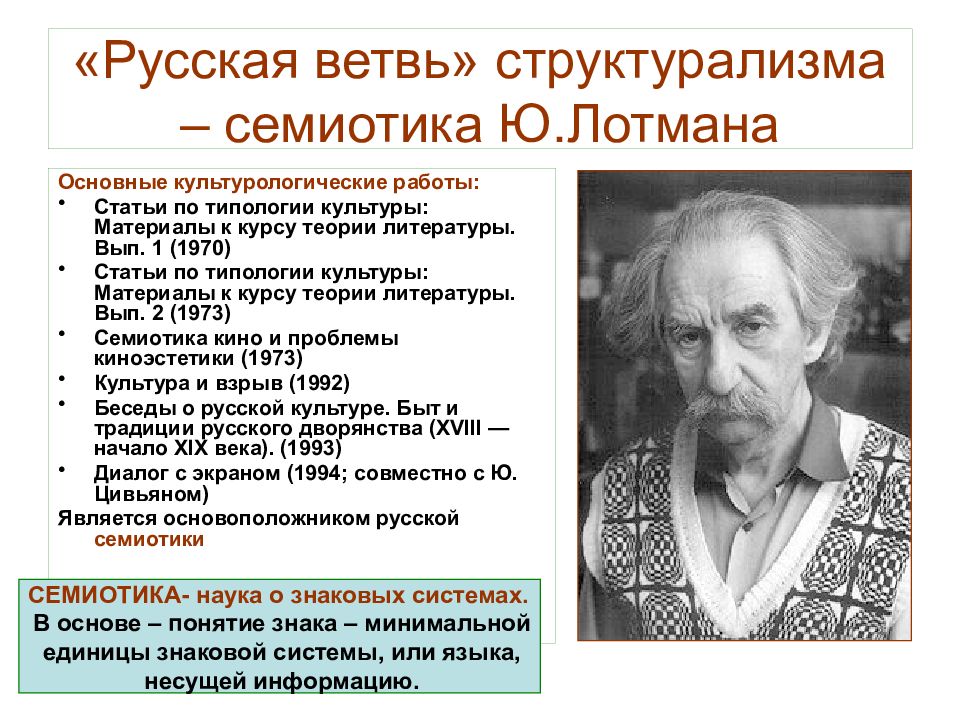

Слайд 30: Русская ветвь» структурализма – семиотика Ю.Лотмана

Основные культурологические работы: Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1 (1970) Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 2 (1973) Семиотика кино и проблемы киноэстетики (1973) Культура и взрыв (1992) Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). (1993) Диалог с экраном (1994; совместно с Ю. Цивьяном) Является основоположником русской семиотики СЕМИОТИКА- наука о знаковых системах. В основе – понятие знака – минимальной единицы знаковой системы, или языка, несущей информацию.

Слайд 31: СЕМИОСФЕРА – это СЕМИОТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, по своему объекту, в сущности, РАВНОЕ КУЛЬТУРЕ

СЕМИОСФЕРА – необходимая предпосылка языковой коммуникации Устройство, состоящее из отправителя, адресата и канала информации, само по себе не будет работать. Для этого оно должно быть погружено в семиотическое пространство. Т.е. участники коммуникации должны иметь предшествующий семиотический культурный опыт… «Представим себе в качестве некоего единого мира… зал музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных эпох, надписи на известных и неизвестных языках…, схемы маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей, и представим всё это как единый механизм… МЫ ПОЛУЧИМ ОБРАЗ СЕМИОСФЕРЫ….» ОБРАЗ СЕМИОСФЕРЫ Ю.Лотмана по сути, совпадает с нашим пониманием РЕАЛЬНОСТИ

Слайд 32: Юлия Кристева (род.1941 г.)

Ученица Р.Барта и истолкователь идей М.Бахтина; представительница постструктурализма «Любая попытка трансформировать мир в его собственный образ каким бы то ни было рационалистическим способом становится ещё одной его интерпретацией, в рамках которой невозможно осознать, что она охватывает некую пустоту» Концепция диалога Бахтина Интертекстуальность (термин введён в 1967 г.) – внутренние связи художественного текста, обращенного не во вне (к жизненным явлениям), а внутрь культуры (к самому себе и другим текстам)

Слайд 33

Умберто Эко (род. 1932 г.) Научные труды: Эволюция средневековой эстетики (1959) «Открытое произведение» (1962) «Поэтики Джойса» (1965) «Отсутствующая структура. Введение в семиологию» (1968) «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (1979) «Шесть прогулок в литературных лесах» (1994) и др. Идеи: Развивает учение об интертекстуальности Вводит понятие «интертекстуальные архетипы» - повторяющиеся повествовательные ситуации, которые цитируются и производятся другими текстами. В р.»Роль читателя» разграничил обыкновенные и интертекстуальные рамки ЛП : ОР – те фактические обстоятельства и ситуации, которые запрограммированы обыденным опытом, ИР – стереотипные ситуации из предшествующей текстовой литературной традиции.

Слайд 34: ГЕРМЕНЕВТИКА (разъясняю, истолковываю) – теория интерпретации и понимания смысла… (Ю.Борев)

«Первоначально это слово применялось к интерпретации библейских текстов, а теперь им обозначается наука о том, как, до какой степени, при помощи каких принципов и процедур мы можем интерпретировать литературные тексты…» (Ю. Борев) Шлиермахер : логическое толкование текста («свободное и научное» толкование) Дильтей : духовное толкование текста (попытка понять автора, исходя из его духовного мира; вживание в образ автора)

Слайд 35: Ганс-Георг Гадамер (1900 – 2002)

Школа новой герменевтики : предложил новые принципы толкования текста: должны учитываться и позиция толкователя, и автора, которого он толкует (историческая эпоха, культурная эпоха и т.д.) полностью толкователь вжиться в произведение другого не может толкователь приближает текст к своему времени Осн.труды: «Истина и метод» «Актуальность прекрасного» ДИАЛОГ?

Слайд 36: Лев Николаевич ГУМИЛЕВ ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА ЗЕМЛИ (1978 - 1979)

соединяет «поэзию, сердца» с критическим разумом ученого русской (даже советской) научной, школы Поэтический «голос» автора особенно отчетливо звучит в идее пассионарности, которая становится ядром его научной концепции. Обстоятельная критика концепции предшественников и современников – традиция отечественной науки. Используя данные географии, биологии, истории, социологии и психологии, Гумилев вводит термин «этносфера». Это мозаичная антропосфера, постоянно меняющаяся в историческом времени и взаимодействующая с ландшафтами планеты Земля. Этнические закономерности просматриваются в пространстве (этнография) и во времени (этногенез). Этнос – это коллектив особей, имеющих неповторимую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, причем обе составляющие динамичны. Этнос – элементарное явление, не сводимое ни к социологическому, ни к биологическому, ни к географическому явлениям. Варианты этнических контактов : сосуществование; ассимиляция; метисация; слияние (гл.5).

Слайд 37

Этнический стереотип поведения и его изменчивость (гл.6). Четыре «ощущения времени» : пассеизм, актуализм, футуризм и статика (гл.6). Системы этносов: суперэтносы и субэтносы. Понятия культуры и этноса (или суперэтноса), по мнению Гумилева, не совпадают: «Этногенез – процесс природный, следовательно, независимый от ситуации, сложившейся в результате становления культуры. Он может начаться в любой момент; и если на его пути оказывается преграда из действующей культурой целостности, он ее сломает или об нее разобьется. Если же он начинается тогда, когда «земля лежит под паром», возникающий этнос создает свою культуру – как способ своего существования и развития» (гл.13. История культуры и этногенез).

Слайд 38

Л.Гумилев определяет пассионарность как основу этногенеза: «формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов необоримого внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной для самого субъекта, представляется ему ценнее даже собственной жизни». Гумилев описывает образы пассионариев (Наполеон, Александр Македонский, Люций Корнелий Сулла, Ян Гус, Жанна д'Арк, протопоп Аввакум) и определяет субпассионариев : гармоничных особей, «бродяг», «бродяг-солдат» и «вырожденцев». В исходной таблице Гумилев перечисляет фазы этногенеза : исходное сочетание этносов и ландшафтов региона, пассионарный толчок; пассионарный подъем (скрытый и явный период), оформление этнической системы; акматическая фаза; надлом; инерция, обскурация; мемориальная фаза; переход к гомеостазу (реликт); возможное возвращение к вторичному сочетанию этносов и ландшафтов, исходному для нового этногенеза.

Слайд 39: Георгий Дмитриевич ГАЧЕВ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ МИРА. КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС (1988)

Георгий Гачев – «неуправляемый» гражданин бывшего Советского Союза, «вольнодумец-шестидесятник», физик и лирик одновременно, хорошо известный филологам как один из авторов трехтомной «Теории литературы». Жанр своего исследования он определяет как научно-лично-художественный и методом «привлеченного мышления» создает цепочки «мыслеобразов» (термин М.Эпштейна, соединяющий научное познание и художественное творчество). Предлагаемый культурологический метод учитывает не только объект изучения (культуру), но и субъективное восприятие ее представителем другой культуры (ментальности). «Образ, способный связывать разнородное, оказывается адекватной гносеологической формой для познания национальной целостности». Уже Дж.Вико в своем подходе к осмыслению культуры стремился соединить миф и понятие. О.Шпенглер использует как промежуточные символ и архетип. Г.Гачев соединяет художественный образ и научное понятие.

Слайд 40

Национальный образ мира, или КОСМО-ПСИХО-ЛОГОС, – это тип местной природы, характер человека и национальный ум, которые находятся во взаимном соответствии и дополнительности. Труд и Культура в ходе истории восполняют то, что не дано стране от Природы. Как посреднический между Материей и Духом «метаязык» Г.Гачев использует древний натурфилософский язык четырех стихий: земля, вода, воздух, огонь. Но соединяет этот «метаязык» со всеми другими известными ему «языками», в том числе языком христианства: единство тела, души и духа. В символике самих чисел отражается постоянство природного ритма (четыре) – с одной стороны; относительность мышления и устремленность духа (три) – с другой.

Слайд 41

Материалом для Г.Гачева, который не имел возможности непосредственно наблюдать образ жизни другой страны, стали книги о ее природе, истории, религии, кухне; ее язык, литература, наука; музыка, живопись, кино, театр. Сам материал подсказывает «язык» его осмысления: дом, еда, тело, танец, музыка, игра, земледелие, знаки зодиака (животные), пространство и время, язык и речь. основные принципы метода Гачева: выбор предмета, сравнительный анализ, диалог

Слайд 42

Национальные образы мира, которые он описал: русский, болгарский, киргизский, эллинский, индийский, германский, итальянский, французский, английский, американский, эстонский, еврейский, китайский, грузинский, литовский, польский, казахский, азербайджанский, Космос ислама... Этот перечень может и должен быть продолжен, потому что культурологическая система Г.Гачева принципиально открыта. Она построена на диалоге природы и культуры, объекта и субъекта, предмета и исследователя, приглашая к разговору каждого, кто может предложить новый материал или новый код его осмысления. По мнению Г.Гачева, культура живет в восприятии потомков ! Поэтому древние и современные, живые и мертвые культуры одинаково актуальны как национальные образы мира.

Последний слайд презентации: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ / НАПРАВЛЕНИЯ (ХХ ВЕК)

После того, как вы прочитали, законспектировали и осмыслили весь обязательный материал, ответили на все вопросы и выполнили все задания, приступайте к составлению сравнительной таблицы. Она не сможет вместить всю программу курса, но поможет увидеть его целостность. Рекомендуем точно сформулировать для каждой из семи рассмотренных нами концепций (указать автора, период и страну) материал (конкретные объекты, источники приводимых примеров); метод и основные понятия ; перечень рассматриваемых культур и характер их соотношения ( систематику ); изменение культуры во времени ( теорию эволюции ). К зачету студент не только должен знать каждую концепцию в отдельности, но и уметь сопоставить любые две концепции, объяснив их сходство и различие. Как правило, зачет проводится в форме собеседования.