Слайд 2: Основные вопросы:

Предмет оториноларингологии Место оториноларингологии среди других клинических дисциплин Краткий исторический очерк развития оториноларингологии Становление и развитие оториноларингологии в России Основные направления развития ЛОР-специальности в настоящее время

Слайд 3: Предмет оториноларингологии

Оториноларингология – клиническая дисциплина, предметом изучения которой являются морфологические и физиологические особенности и заболевания верхних дыхательных путей и уха во взаимосвязи со всеми органами и системами организма. Название специальности – от греческих слов: otos – ухо, rhinos – нос, laryngos – гортань и logos – учение. Сокращенно по первым буквам указанных разделов – ORL или ЛОР-специальность.

Слайд 4: Место оториноларингологии среди других клинических дисциплин определяется следующими факторами:

Различными заболеваниями ЛОР-органов страдают от 15 до 20% населения. За последние 15 лет распространенность болезней носа и околоносовых пазух выросла в 10 раз. В России насчитывается 12 млн человек с различными нарушениями слуха. Злокачественные опухоли в области головы и шеи составляют 15 % всех онкозаболеваний.

Слайд 5: Особенности ЛОР-органов:

ЛОР-органы формируют начальный отдел дыхательного и пищеварительного трактов. Отоларинголог имеет дело с целым рядом анализаторов: слуховым, вестибулярным, вкусовым, обонятельным. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей — мощная рефлексогенная зона. Здесь также могут развиваться аллергические реакции. Топографо-анатомические особенности расположения ЛОР-органов определяют возможность взаимного влияния развивающихся в них патологических процессов (орбита, полость черепа, образования шеи и др.).

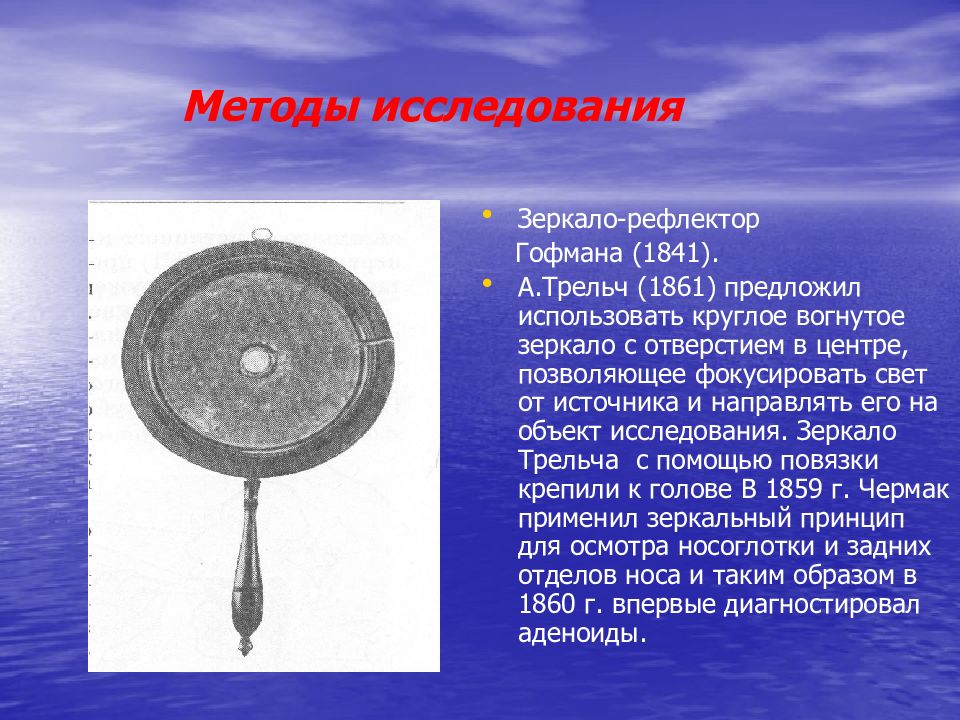

Слайд 6: Методы исследования

Зеркало-рефлектор Гофмана (1841). А.Трельч (1861) предложил использовать круглое вогнутое зеркало с отверстием в центре, позволяющее фокусировать свет от источника и направлять его на объект исследования. Зеркало Трельча с помощью повязки крепили к голове В 1859 г. Чермак применил зеркальный принцип для осмотра носоглотки и задних отделов носа и таким образом в 1860 г. впервые диагностировал аденоиды.

Слайд 8: Методы исследования

Аутоларингоскопия Мануэля Гарсия (1854). В 1859 г. И. Чермак применил зеркальный принцип для осмотра носоглотки и задних отделов носа и таким образом в 1860 г. впервые диагностировал аденоиды. В России в 1861 г. К. Раухфус (Санкт-Петербург), а затем И. Зборовский (Москва) сообщили о применении метода, который они назвали непрямой ларингоскопией.

Слайд 12: Предпосылки для формирования и развития оториноларингологии как самостоятельной дисциплины

В 1844 г. Гушке дал описание гистологического строения барабанной перепонки. В 1851 г. итальянский ученый Корти (1822–1876) описал строение улиткового органа, а Дейтерс, Гензен и Клаудиус — отдельных клеток и образований этого органа. В 1880 г. Карлом Цимом предложен метод пробной пункции верхнечелюстной пазухи.

Слайд 13: А. Политцер (1835–1920) – один из основоположников оториноларингологии в Западной Европе

Добился введения курса отиатрии в Венском университете. Создал первую в Европе отиатрическую клинику в Вене (1873). Посвятил жизнь изучению ушных болезней (операции на среднем ухе, эндоауральная микрохирургия, микроскопическая техника гистологического изучения уха). Создал руководство по ушным заболеваниям, пользовавшееся большой популярностью у отолариногологов всего мира, в том числе в России.

Слайд 14: С.П. Боткин (1832–1889) — выдающийся клиницист и общественный деятель

Создал обширную научную клиническую школу (85 докторов наук, 40 профессоров). Его ученики – у истоков Российской оториноларингологии. Д.И. Кошлаков (1834–1891) – первый в России профессор ларингологии. А.Ф. Пруссак (1839–1897) – первый в России профессор отиатрии. Н.П. Симановский (1854–1922) – добился создания и возглавил первую в России клинику и кафедру оториноларингологии.

Слайд 15: Н.П. Симановский (1854–1922) – основоположник оториноларингологии в России

Основал первую в России объединенную клинику болезней уха, горла, носа (1892 г.) и ввел впервые в мире обязательный курс преподавания ЛОР-специальности. Создал научную школу: Б.В.Верховский, М.Ф. Цытович, В.И. Воячек, Н.П. Асписов, Н.В. Белоголовов и др. Научные интересы: — заболевания лимфаденоидного кольца глотки и гортани; — успешно разрабатывал и внедрял хирургические методы лечения заболеваний глотки, гортани, уха, околоносовых пазух.

Слайд 16: Академик В.И. Воячек (1876–1971) — преемник и продолжатель дела Н.П. Симановского

Руководил ЛОР-кафедрой Военно-медицинской академии в 1917–1957 гг. Научная деятельность: — исследования по физиологии вестибулярного и слухового анализаторов; — развивал и внедрял в широкую врачебную практику щадящие методы хирургических вмешательств на ЛОР-органах; — изучал травматические повреждения ЛОР-органов и разрабатывал методы их лечения.

Слайд 17: С.Ф. Штейн (1855–1921)

Директор первой ЛОР-клиники в Москве, построенной на средства Ю.И. Базановой. Читал курс оториноларингологии для студентов Московского университета. Изучал физиологию и клинику поражений вестибулярного анализатора. Развивал хирургическую оториноларингологию.

Слайд 18: Р. Барани (1876–1936) — лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1914 г.)

Одним из самых важных его открытий считается явление «теплового нистагма». Он также доказал наличие связи между вестибулярным аппаратом и нервной системой, что послужило основой для развития нового направления — отоневрологии.

Слайд 19: Л.И. Свержевский (1867–1941) — основатель ЛОР-кафедры РГМУ

В 1911 г. был приглашен на должность лектора Московских высших женских курсов, которые с 1919 г. были преобразованы во II Московский государственный медицинский университет (ныне – РГМУ) с клиникой в Голицынской больнице. Создал школу: Б.С. Преображенский, Ф.С. Бокштейн, В.Н. Зак, Г.С. Циммерман, О.Г. Агеева-Майкова, Т.И. Гордышевский и др. Научные исследования: амилоидоз гортани, острый тиреоидит, аномалии гайморовых пазух, анатомия слезопроводящих путей, поражение уха при тифах, вопросы онкологии и др.

Слайд 20: Академик Б.С. Преображенский (1892–1970) — зав. ЛОР-кафедрой 2-го Мединститута с 1941 по 1971 г

Основные труды по проблемам ангины и хронического тонзиллита, тугоухости и глухоты, повреждений уха, горла и носа, аллергии в оториноларингологии, истории медицины. Разработал классификацию тугоухости; предложил и усовершенствовал технику некоторых операций, ряд медицинских инструментов. Создал школу оториноларингологов.

Слайд 21: Член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ проф. В.Т. Пальчун – зав. кафедрой оториноларингологии РГМУ с 1971 г

Впервые в стране выполнил операцию на эндолимфатическом мешке. Предложил методику пластической операции при рубцовом стенозе гортани. Впервые предложил сохранять звукопроводящую систему при операциях на среднем ухе, разработал эффективные операции при отосклерозе, храпе и деформациях наружного носа.

Слайд 22: Достижения ринологии в последние десятилетия:

Внедрение эндоскопических методов для совершенствования диагностики и лечения заболеваний носа и околоносовых пазух. Хирургические вмешательства в полости носа и на околоносовых пазухах стали щадящими, внедряется «функциональная» хирургия. Применение эндоскопии, КТ и МРТ позволило более точно диагностировать заболевания клиновидной пазухи и задних ячеек решетчатой кости (Б.В. Шеврыгин, Штамбергер, В. Мессерклингер, Г.З. и С.З. Пискуновы, В.С. Козлов, и др.). В клиническую практику внедрена методика эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии (В.Г. Белоглазов, М.М. Магомедов и др.). Остаются нерешенные проблемы: — во всем мире не удается остановить рост числа аллергических заболеваний носа и ОНП; — синусит также становится все более частым заболеванием.

Слайд 23: Достижения отиатрии:

Применение в диагностике поражений слухового анализатора современных методов диагностики (восприятие ультразвука, исследование слуха в расширенном диапазоне частот, регистрация слуховых вызванных потенциалов, импедансометрия, отоакустическая эмиссия) позволило выявлять нарушения слуха на самой ранней стадии (у ребенка еще до его рождения) (Б.М. Сагалович, Г.А. Таварткиладзе и др.). Совершенствуются методы хирургического лечения заболеваний среднего и внутреннего уха: слухсохраняющие и слухулучшающие операции при воспалительных заболеваниях среднего уха, декомпрессия эндолимфатического мешка при болезни Меньера, оптимизация лечения отосклероза (В.Т. Пальчун, Н.В. Мишенькин, Ю.М. Овчинников и др.). Внедрение кохлеарной имплантации позволяет слышать даже глухим от рождения людям (М.Р. Богомильский, Н.С. Дмитриев, А.А. Ланцов и др.).

Слайд 24: Нерешенные проблемы в отиатрии:

предупреждение внезапной и острой сенсоневральной тугоухости; эффективное лечение больных с ушным шумом.

Слайд 25: Достижения вестибулологии

Разработка методов вестибулярной тренировки при подготовке космонавтов (И.Я. Яковлева, Э.И. Мацнев и др.). Внедрение в практику метода постурографии для оптимизации диагностики расстройств функции равновесия и реабилитации больных с вестибулярными нарушениями (Л.А. Лучихин, О.М. Доронина и др.). Нерешенные проблемы в вестибулологии: Разработка методологии системного подхода к оценке функции вестибулярного анализатора.

Слайд 26: Достижения ларингологии и ЛОР-онкологии:

Внедрение метода прямой подвесной ларингоскопии и микроларингоскопии значительно расширило возможности диагностики и сделало лечение заболеваний гортани более эффективным и «функциональным». Этому способствовало также внедрение в лечебную практику терапевтических и хирургических лазеров (М.С. Плужников, А.С. Лапченко, В.Г. Зенгер и др.). Совершенствование методов хирургического лечения больных со злокачественными опухолями ЛОР-органов (частичная резекция гортани, фотодинамическая терапия и др.) (И.И. Потапов, В.С. Погосов, А.Г. Шантуров и др.). Нерешенные проблемы: Не разработана ранняя диагностика онкологических заболеваний ЛОР-органов. В настоящее время до 70% больных направляют в онкодиспансер с опухолями III — IV стадии.