Первый слайд презентации: Лучевая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта»

Егоров А.Б., д.м.н., профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии.

Слайд 2: Основное правило

Определение показаний к тому или иному виду диагностического исследования обосновывается анамнестическими и клиническими данными. Основное правило.

Слайд 3: Методы лучевой диагностики

Рентгенография Рентгеноскопия По показаниям Эндоскопия КТ Сонография

Слайд 4: Основные преимущества рентгенологического метода:

возможность детальной оценки морфологического и функционального состояния органа; неинвазивность; безболезненность.

Слайд 5: Контрастные препараты:

Высокоатомные: - сернокислый барий; - йодсодержащие (водорастворимые, жирорастворимые); Низкоатомные: - воздух; - оксид азота ( NO 2); - оксид углерода ( CO 2).

Слайд 6: Пути введения:

Пероральный; Ретроградный (ректальный); Внутривенный; Внутриполостной; Внутритканевой; Париетография; Фистулография.

Слайд 7: Методика рентгенологического исследования верхних отделов ЖКТ

1 этап. Обзорное рентгенологическое исследование - оссификация (обызвествление) регионарных лимфатических узлов - наличие свободного газа в брюшной полости; - тени рентгеноконтрастных конкрементов - инородные тела брюшной полости; - рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Слайд 8: 2 этап. Применение контрастных препаратов:

частичное наполнение органов контрастным веществом тугое наполнение – для оценки формы, размеров, локализации органов, а также для оценки функционального состояния органов (тонус, перистальтика, время эвакуации).

Слайд 9: Основные рентгенологические симптомы патологии желудочно-кишечного тракта

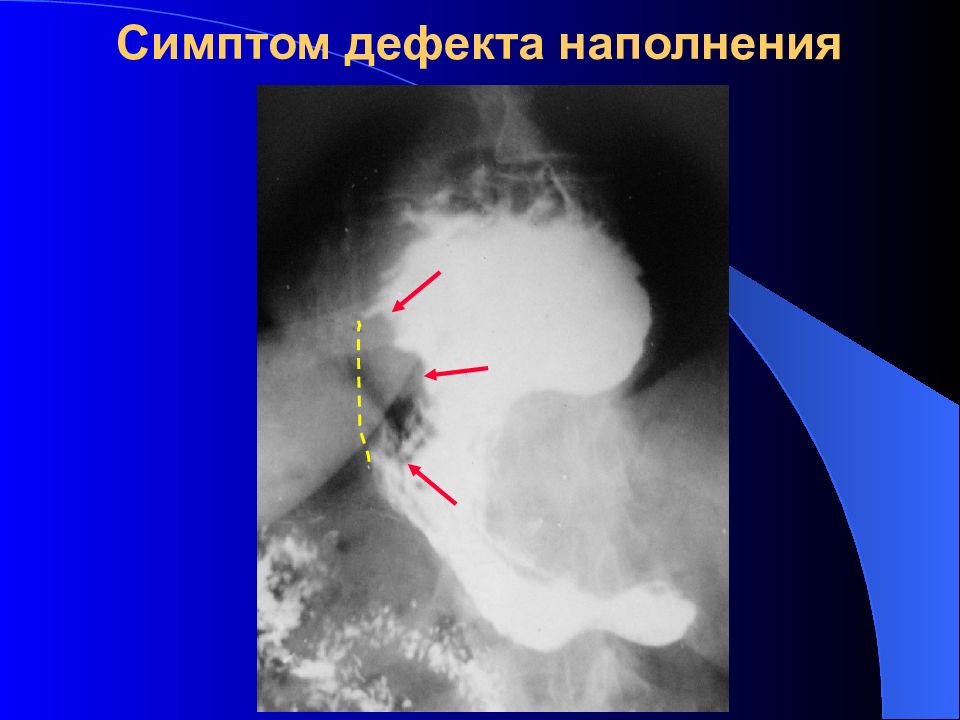

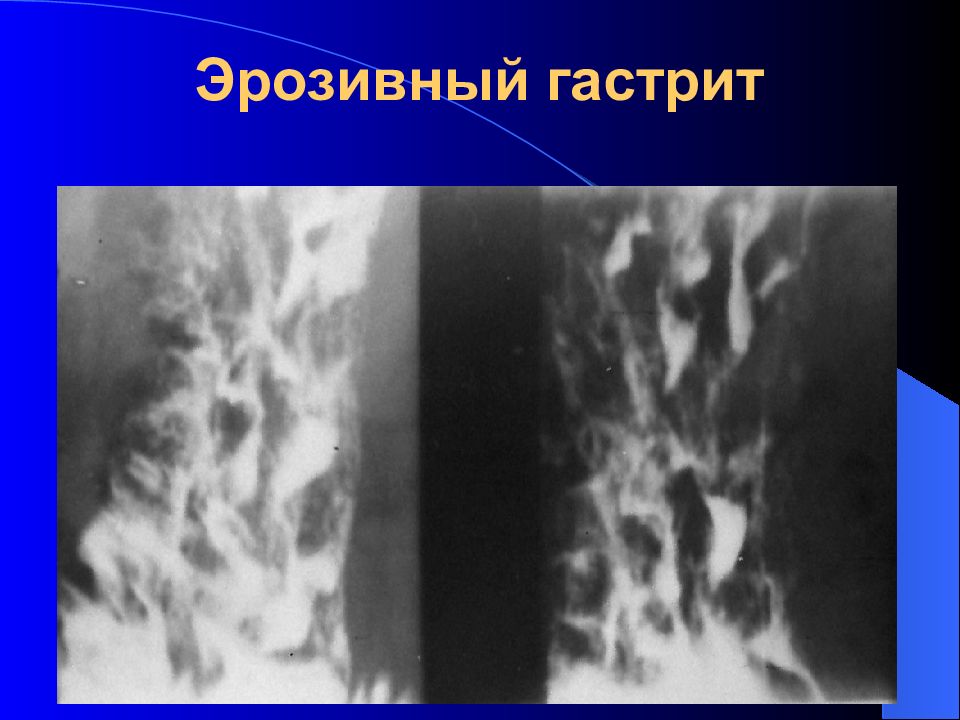

1) гиперплазия складок слизистой оболочки: ( при отеке, гипертрофическом гастрите); 2) изменение направленности складок слизистой оболочки: - конвергенция (схождение складок при рубцевании язвы желудка); - дивергенция (расхождение складок при доброкачественных новообразованиях); - деструкция (обрыв, разрушение складок слизистой при злокачественных опухолях).

Слайд 10: 3) расширение просвета полых органов:

а) локальное: - дивертикулы (складки слизистой сохранены, пульсирует); - язвенные ниши (складки слизистой не прослеживаются на всем протяжении, углубление в стенке органа не сокращается); б) диффузное: - при нарушении иннервации (атония, гипотония), - аганглионарные участки при болезни Гиршпрунга); - супрастенотическое расширение (над участком органического сужения органа при рубцовых процессах и з локачественных новообразованиях).

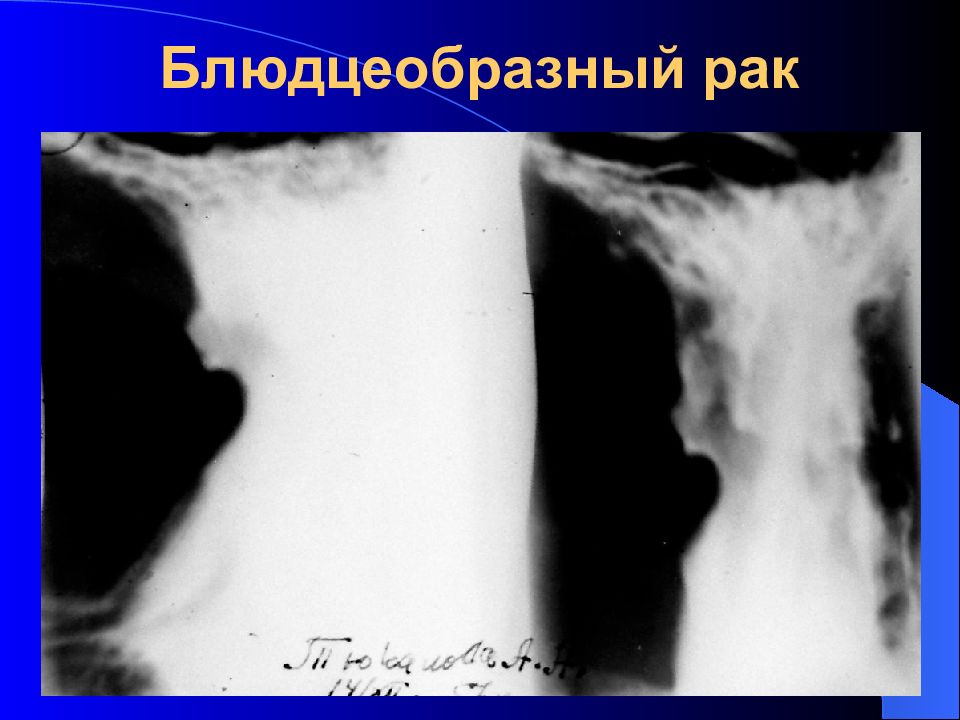

Слайд 11: 4) сужение просвета полых органов :

а) врожденные стенозы и атрезии: - типичная локализация в месте перехода одного раздела ЖКТ в другой; - стенки эластичные, ровные (циркулярные в виде воронки); б) приобретенные стенозы: - функциональные (спастические): равномерное, непостоянное, циркулярное сужение с четкими ровными контурами; - органические: опухолевые (неравномерное с неровными контурами, стенки органа плотные, ригидные); - рубцовые (термические и химические ожоги, хронические язвы); - сдавление извне (одностороннее, асимметричное со смещением органа в противоположную сторону).

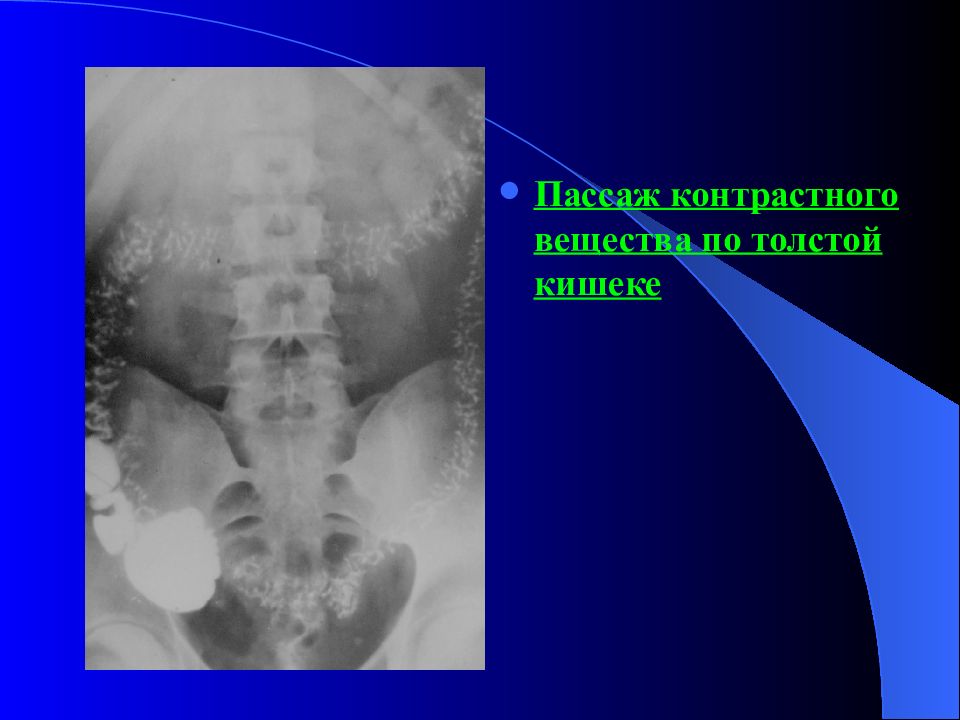

Слайд 12: 5) нарушение скорости прохождения контрастного препарата:

в норме контрастный препарат задерживается в пищеводе до 2 – 3 секунд; в желудке в среднем 1,5 – 2 часа, максимально до 3 часов; от 4 – 6 до 8 часов в тонкой кишке; через 24 часа контрастируется толстая кишка.

Слайд 35: Методы лучевой диагностики

Рентгенография Рентгеноскопия По показаниям Эндоскопия КТ Сонография

Слайд 36: Основные преимущества рентгенологического метода:

возможность детальной оценки морфологического и функционального состояния органа; неинвазивность; безболезненность.

Слайд 37: Контрастные препараты:

Высокоатомные: - сернокислый барий; - йодсодержащие (водорастворимые, жирорастворимые); Низкоатомные: - воздух; - оксид азота ( NO 2); - оксид углерода ( CO 2).

Слайд 38: Пути введения:

Пероральный; Ретроградный (ректальный); Внутривенный; Внутриполостной; Внутритканевой; Париетография; Фистулография.

Слайд 39: Методика рентгенологического исследования верхних отделов ЖКТ

1 этап. Обзорное рентгенологическое исследование - оссификация (обызвествление) регионарных лимфатических узлов - наличие свободного газа в брюшной полости; - тени рентгеноконтрастных конкрементов - инородные тела брюшной полости; - рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Слайд 40: 2 этап. Применение контрастных препаратов:

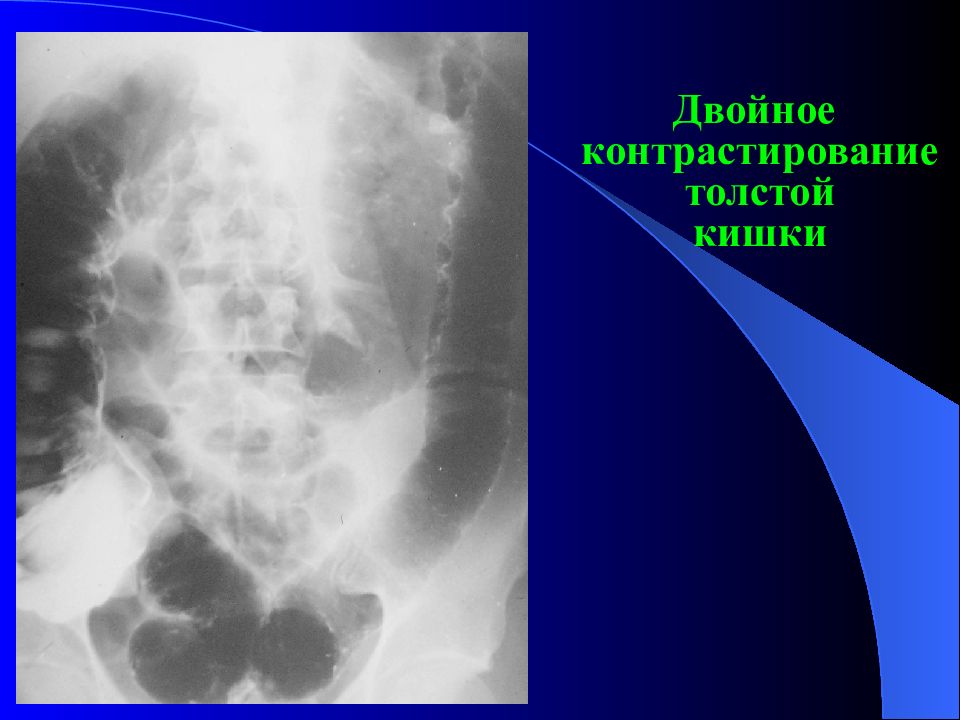

частичное наполнение органов контрастным веществом тугое наполнение – для оценки формы, размеров, локализации органов, а также для оценки функционального состояния органов (тонус, перистальтика, время эвакуации).

Слайд 41: Основные рентгенологические симптомы патологии желудочно-кишечного тракта

1) гиперплазия складок слизистой оболочки ( при отеке, гипертрофическом гастрите); 2) изменение направленности складок слизистой оболочки: - конвергенция (схождение складок при рубцевании язвы желудка); - дивергенция (расхождение складок при доброкачественных новообразованиях); - деструкция (обрыв, разрушение складок слизистой при злокачественных опухолях).

Слайд 42: 3) расширение просвета полых органов:

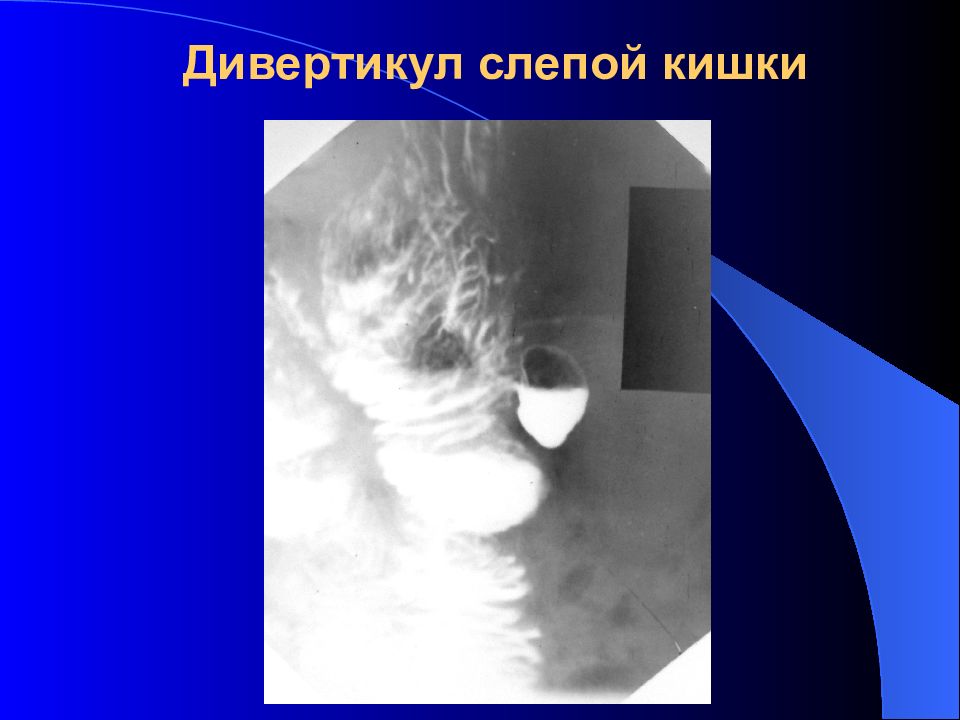

а) локальное: - дивертикулы (складки слизистой сохранены, пульсирует); - язвенные ниши (складки слизистой не прослеживаются на всем протяжении, углубление в стенке органа не сокращается); б) диффузное: - при нарушении иннервации (атония, гипотония), аганглионарные участки при болезни Гиршпрунга); -супрастенотическое расширение (над участком органического сужения органа при рубцовых процессах и з локачественных новообразованиях).

Слайд 43: 4) сужение просвета полых органов :

а) врожденные стенозы и атрезии: - типичная локализация в месте перехода одного раздела ЖКТ в другой; - стенки эластичные, ровные (циркулярные в виде воронки); б) приобретенные стенозы: - функциональные (спастические): равномерное, непостоянное, циркулярное сужение с четкими ровными контурами; - органические: опухолевые (неравномерное с неровными контурами, стенки органа плотные, ригидные); - рубцовые (термические и химические ожоги, хронические язвы); - сдавление извне (одностороннее, асимметричное со смещением органа в противоположную сторону).

Слайд 44: 5) нарушение скорости прохождения контрастного препарата:

в норме контрастный препарат задерживается в пищеводе до 2 – 3 секунд; в желудке в среднем 1,5 – 2 часа, максимально до 3 часов; от 4 – 6 до 8 часов в тонкой кишке; через 24 часа контрастируется толстая кишка.