Слайд 4

Различают нефти сырые и товарные. Под сырой нефтью понимается природная ископаемая смесь углеводородов, которая содержит растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси, иными словами, сырая нефть – это жидкость, извлекаемая из скважин на промыслах и не прошедшая промысловую подготовку. Товарной называется нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке. Согласно ГОСТ Р «Нефть. Общие технические условия» товарные нефти подразделяются на классы, типы, группы и виды.

Слайд 5

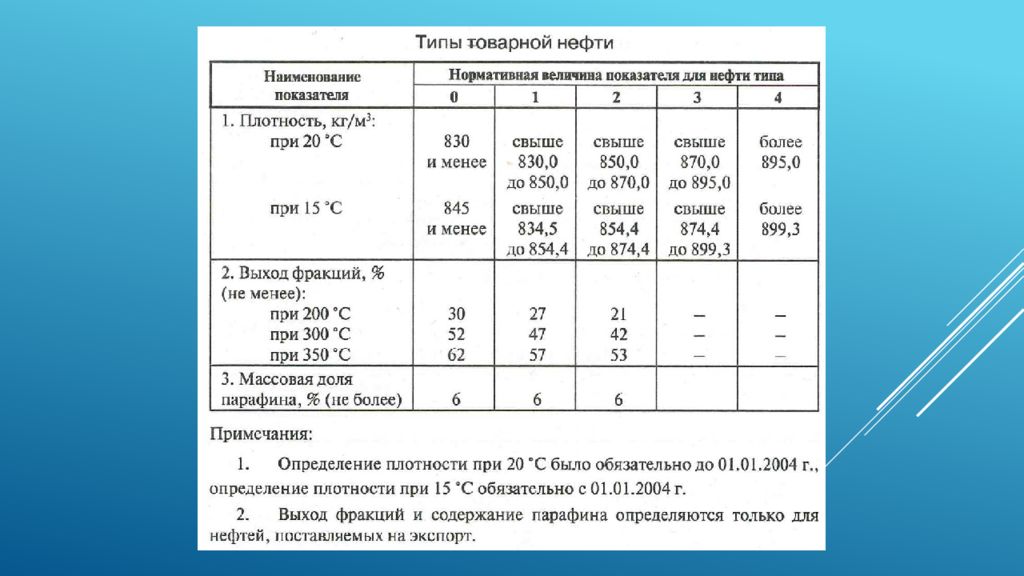

Класс товарной нефти устанавливается в зависимости от содержания в ней серы. Всего классов четыре: 1-й класс – малосернистая (при массовой доле серы 0,60% и менее); 2-й класс – сернистая (серы от 0,61 до 1,80% включительно); 3-й класс – высокосернистая (серы от 1,81 до 3,50% включительно); 4-й класс – особо высокосернистая (серы свыше 3,50%). Тип товарной нефти для российских потребителей устанавливают по её плотности, а если нефть идет на экспорт, то дополнительно учитываются выход фракций и содержание парафина. Типов нефти пять: 0 – особо легкая; 1 – легкая; 2 – средняя; 3 – тяжелая; 4 – битуминозная. Тип нефти, предназначенной для экспорта, устанавливается по худшему показателю. Так, если по плотности нефть относится к первому типу, а по выходу фракций ко второму, то ее считают нефтью 2-го типа. Массовое содержание парафина в экспортной нефти не должно превышать 2%.

Слайд 7

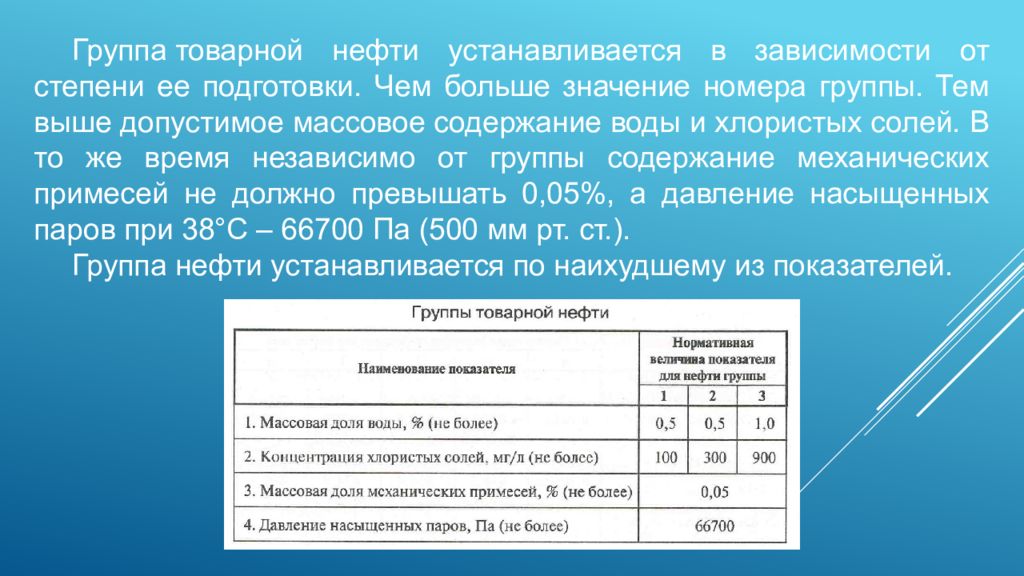

Группа товарной нефти устанавливается в зависимости от степени ее подготовки. Чем больше значение номера группы. Тем выше допустимое массовое содержание воды и хлористых солей. В то же время независимо от группы содержание механических примесей не должно превышать 0,05%, а давление насыщенных паров при 38°С – 66700 Па (500 мм рт. ст.). Группа нефти устанавливается по наихудшему из показателей.

Слайд 8

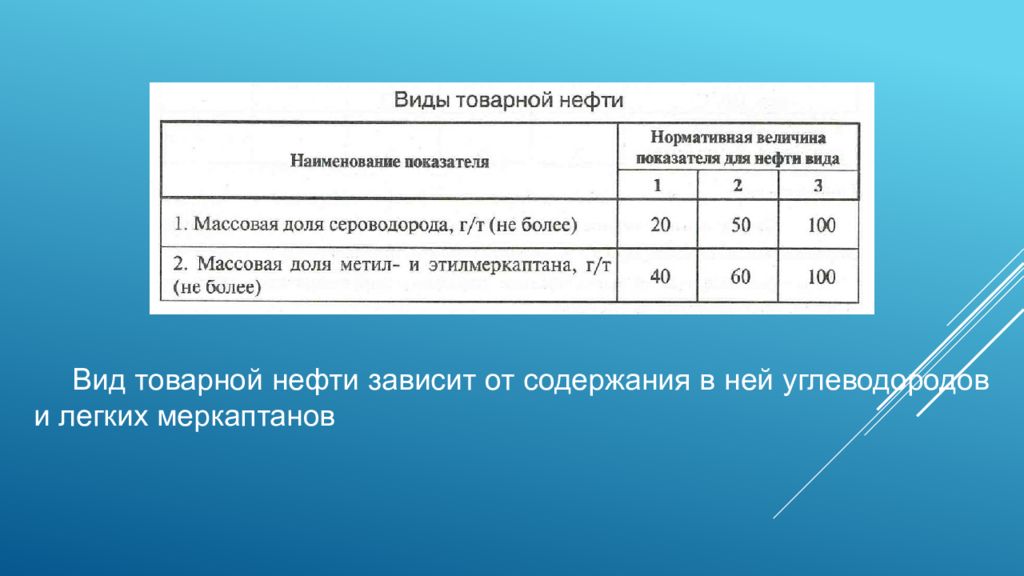

Вид товарной нефти зависит от содержания в ней углеводородов и легких меркаптанов

Слайд 9

Нефть принимают партиями, под которыми понимают любое ее количество, сопровождаемое одним документом о качестве (паспорт качества). Для проверки соответствия нефти требованиям стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

Слайд 10

Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии нефти по следующим показателям: плотность; массовая доля серы; массовая доля воды; массовая концентрация хлористых солей; давление насыщенных паров (только при приеме и сдаче в системе трубопроводного транспорта). При несоответствии любого из показателей требованиям стандарта или разногласиях по этому показателю проводят повторные испытания той же пробы, если она отобрана из пробоотборника, установленного на потоке, или повторно отобранной пробы, если она отобрана из резервуара или другой емкости. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

Слайд 11

Периодические испытания выполняют в сроки, согласованные принимающей и сдающей сторонами, но не реже одного раза в 10 дней по следующим показателям: массовая доля механических примесей; давление насыщенных паров (кроме нефти в системе трубопроводного транспорта); наличие сероводорода (или массовая доля сероводорода и легких меркаптанов при наличии в нефти сероводорода); содержание хлорорганических соединений. При поставке нефти на экспорт дополнительно определяют выход фракций и массовую долю парафина. Результаты периодических испытаний заносят в документ о качестве испытуемой партии нефти и в документы о качестве всех партий до очередных периодических испытаний. При несоответствии результатов периодических испытаний по любому показателю требованиям стандарта испытания переводят в категорию приемосдаточных для каждой партии до получения положительных результатов не менее чем в трех партиях подряд.

Слайд 13

Нефтепроводом принято называть трубопровод, предназначенный для транспорта нефти и нефтепродуктов. По своему назначению нефтепроводы подразделяются на три группы: 1. Магистральные нефтепроводы – инженерные сооружения, состоящие из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и связанных с ними нефтеперекачивающие станции, приёмосдаточных пунктов, нефтебаз для хранения нефти и других технологических объектов, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу нефти потребителям или перевалку на другой вид транспорта. МН предназначены для транспортирования больших грузопотоков нефти на значительные расстояния (до нескольких тысяч километров), рабочее давление в них обычно достигает 5…7,5 МПа. 2. Подводящие (местные) нефтепроводы – нефтепроводы, соединяющие промыслы с головными сооружениями МН; нефтеперерабатывающие заводы с пунктами налива. Их протяженность может достигать нескольких десятков километров; 3. Технологические – внутриплощадочные нефтепроводы между точками врезки в магистральный нефтепровод на входе и выходе НПС и т. п., предназначенные для соединения различных объектов и установок.

Слайд 14

Согласно нормам технологического проектирования к магистральным нефтепроводам относятся трубопроводы протяженностью свыше 50 км, диаметром от 219 до 1220 мм включительно, предназначенные для перекачки товарной нефти из районов добычи или хранения до мест потребления (перевалочных нефтебаз, НПЗ, пунктов налива и др. В соответствии со строительными нормами и правилами магистральные нефтепроводы подразделяются на четыре класса: 1-й класс – Dу свыше 1000 до 1200 мм включительно; 2-й класс – Dу свыше 500 до 1000 мм включительно; 3-й класс – Dу свыше 300 до 500 мм включительно; 4-й класс – Dу менее 300 мм.

Слайд 16

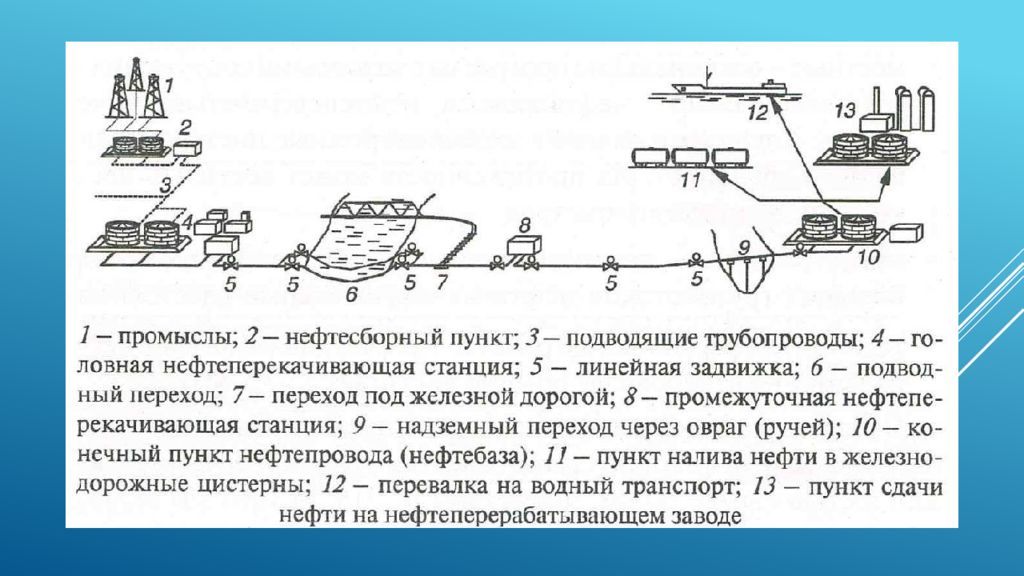

В состав магистрального нефтепровода входят следующие комплексы сооружений: подводящие трубопроводы; головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС); промежуточные нефтеперекачивающие станции (НПС); конечный пункт (КП); линейные сооружения.

Слайд 18

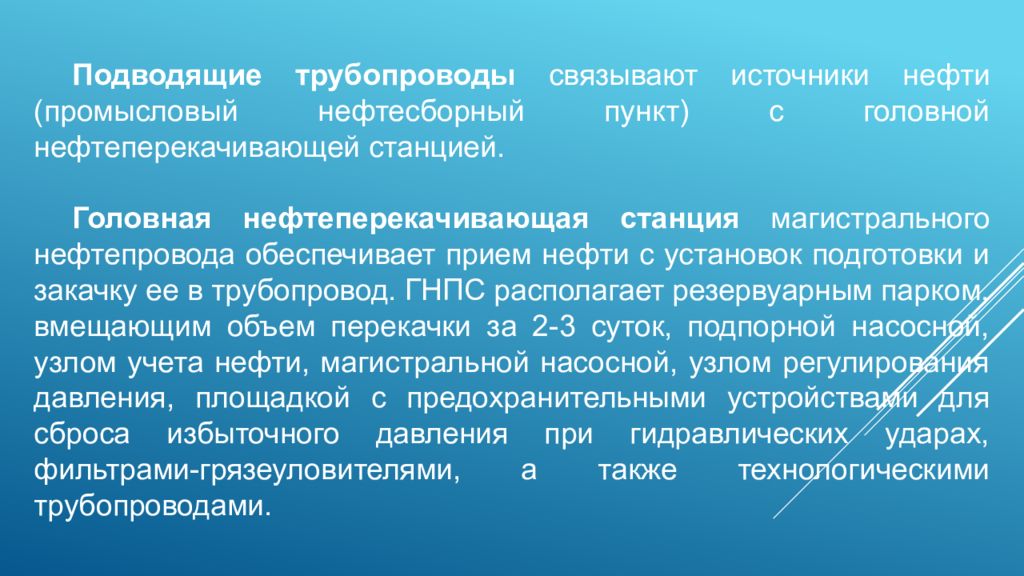

Подводящие трубопроводы связывают источники нефти (промысловый нефтесборный пункт) с головной нефтеперекачивающей станцией. Головная нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода обеспечивает прием нефти с установок подготовки и закачку ее в трубопровод. ГНПС располагает резервуарным парком, вмещающим объем перекачки за 2-3 суток, подпорной насосной, узлом учета нефти, магистральной насосной, узлом регулирования давления, площадкой с предохранительными устройствами для сброса избыточного давления при гидравлических ударах, фильтрами-грязеуловителями, а также технологическими трубопроводами.

Слайд 19

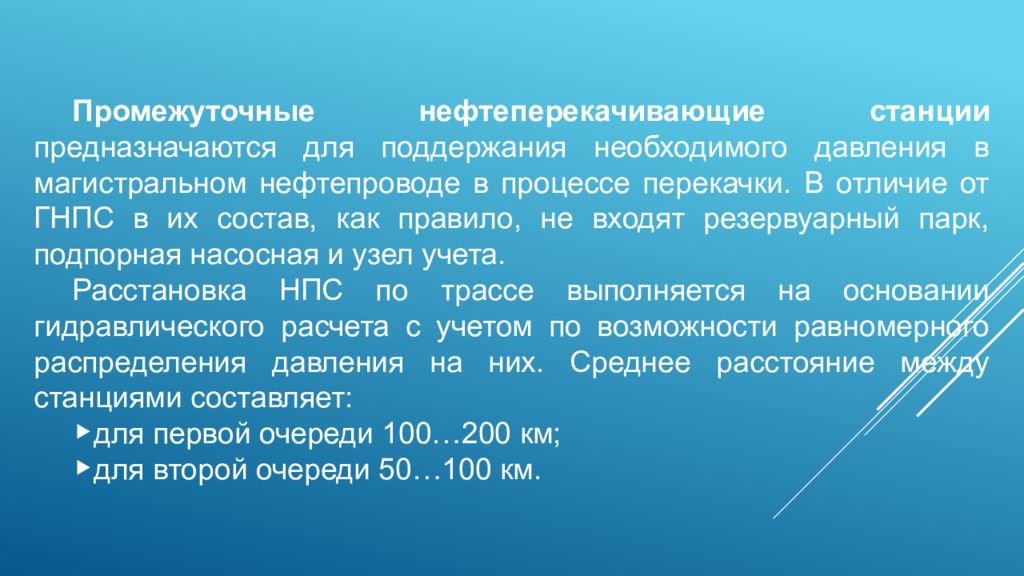

Промежуточные нефтеперекачивающие станции предназначаются для поддержания необходимого давления в магистральном нефтепроводе в процессе перекачки. В отличие от ГНПС в их состав, как правило, не входят резервуарный парк, подпорная насосная и узел учета. Расстановка НПС по трассе выполняется на основании гидравлического расчета с учетом по возможности равномерного распределения давления на них. Среднее расстояние между станциями составляет: для первой очереди 100…200 км; для второй очереди 50…100 км.

Слайд 20

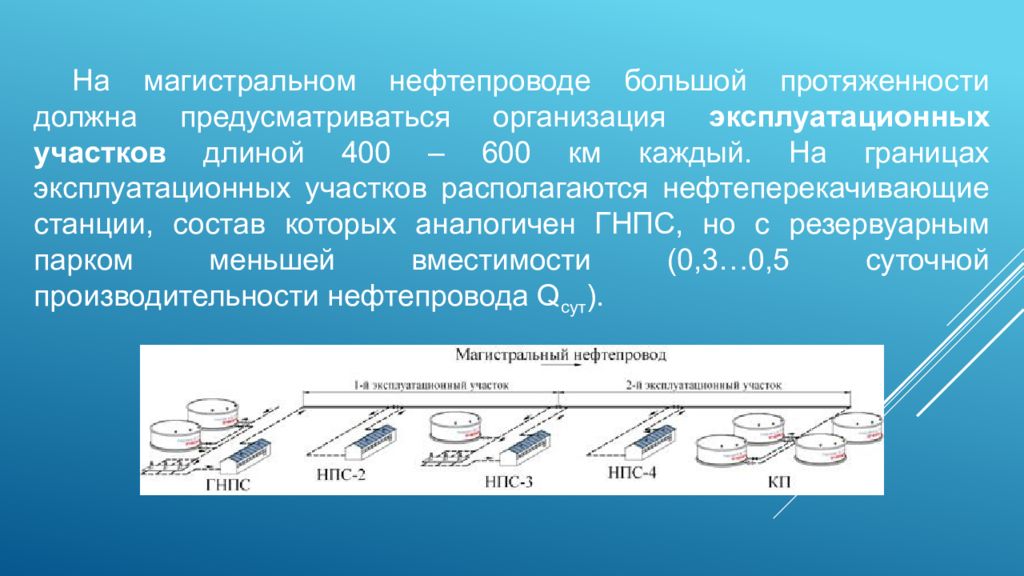

На магистральном нефтепроводе большой протяженности должна предусматриваться организация эксплуатационных участков длиной 400 – 600 км каждый. На границах эксплуатационных участков располагаются нефтеперекачивающие станции, состав которых аналогичен ГНПС, но с резервуарным парком меньшей вместимости (0,3…0,5 суточной производительности нефтепровода Q сут ).

Слайд 21

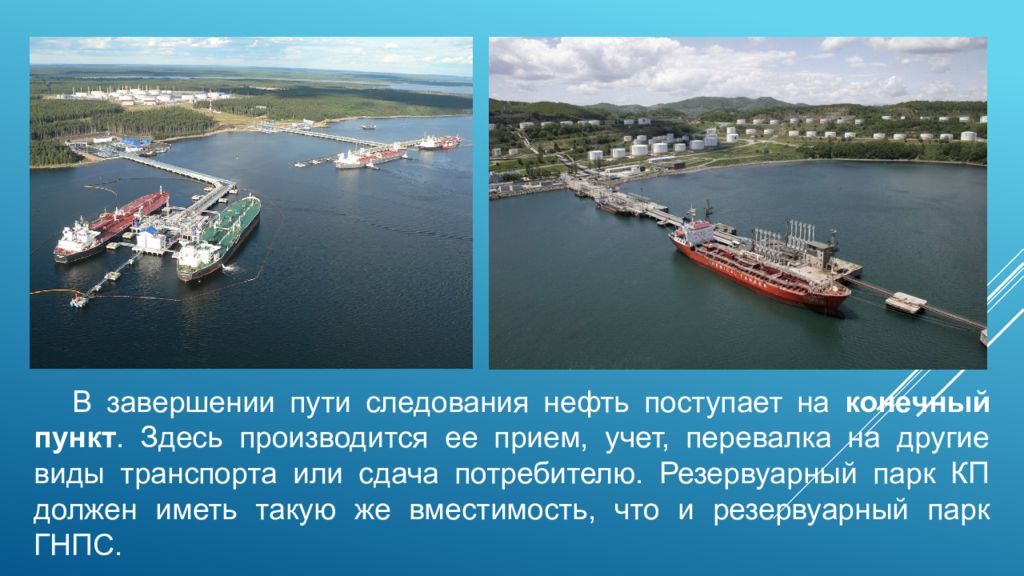

В завершении пути следования нефть поступает на конечный пункт. Здесь производится ее прием, учет, перевалка на другие виды транспорта или сдача потребителю. Резервуарный парк КП должен иметь такую же вместимость, что и резервуарный парк ГНПС.

Слайд 22

К линейным сооружениям магистрального нефтепровода относятся: трубопровод, который в зависимости от условий прокладки (геологических и климатических) прокладывается в подземном (в траншее), наземном (в насыпи) либо в надземном (на опорах) вариантах. Для магистральных нефтепроводов обычно применяются стальные сварные трубы диаметром до 1220 мм. Толщина стенки рассчитывается исходя из максимального давления, развиваемого НПС;

Слайд 23

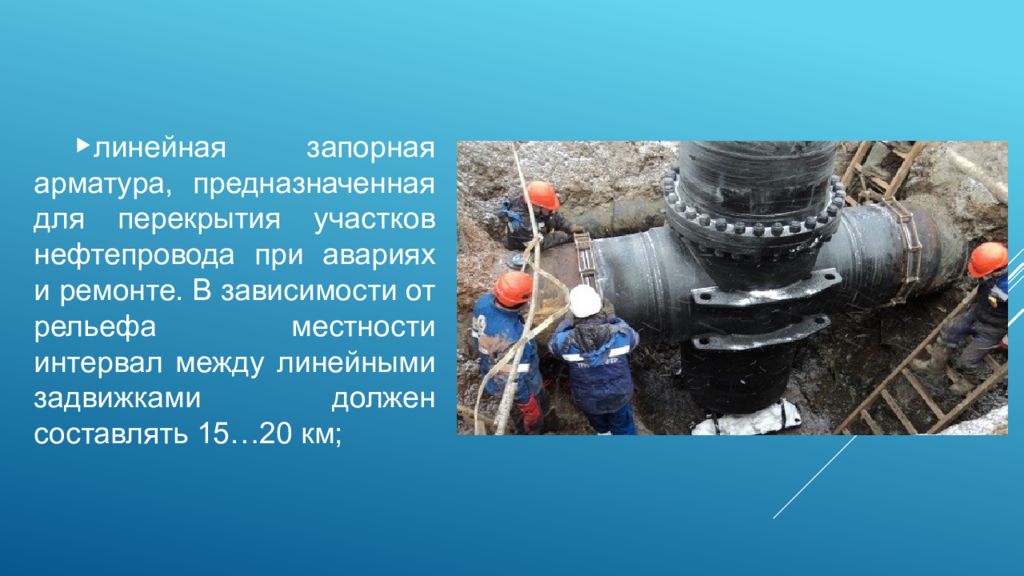

линейная запорная арматура, предназначенная для перекрытия участков нефтепровода при авариях и ремонте. В зависимости от рельефа местности интервал между линейными задвижками должен составлять 15…20 км;

Слайд 24

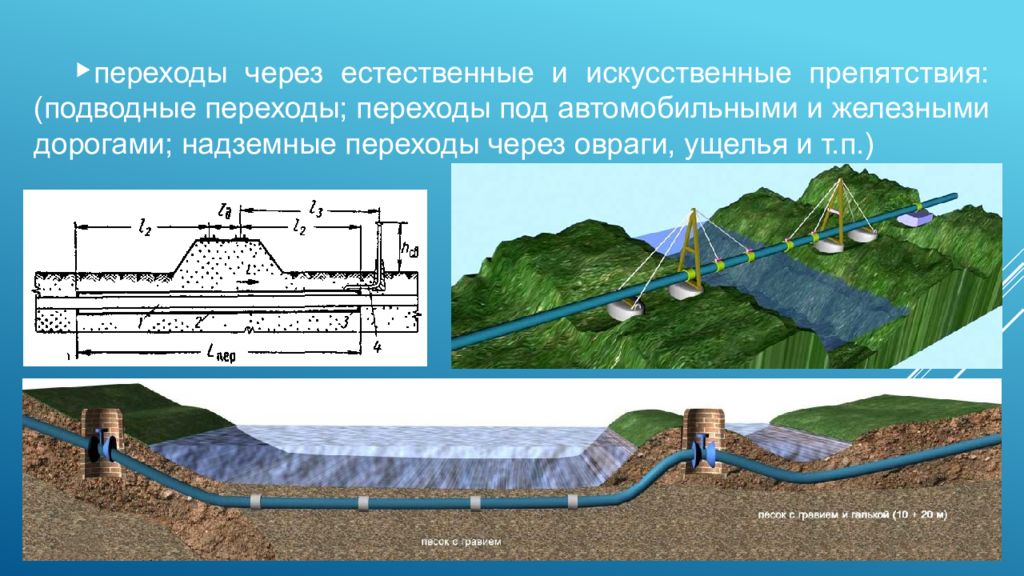

переходы через естественные и искусственные препятствия: (подводные переходы; переходы под автомобильными и железными дорогами; надземные переходы через овраги, ущелья и т.п.)

Слайд 25

узлы пуска и приема средств очистки и диагностики (СОД), предназначенные для очистки внутренней поверхности трубопровода в процессе эксплуатации, а также для запуска и приема внутритрубных инспекционных снарядов.

Слайд 27

линии связи и электропередачи. Линия связи имеет в основном диспетчерское значение и является ответственным сооружением. Нарушение связи приводит, как правило, к остановке перекачки. Линия электропередачи предназначена для питания вспомогательных систем и станций катодной защиты (СКЗ); вдольтрассовые дороги, аварийно-восстановительные пункты (АВП), дома линейных ремонтеров, вертолетные площадки.

Слайд 29

Перекачка – это процесс перемещения нефти по трубопроводу с помощью насосных установок по заданной схеме. Под схемой перекачки понимается движение нефти через сооружения и оборудование НПС и соединяющие их нефтепровод. В зависимости от оснащенности НПС выделяют три схемы перекачки: постанционная, с подключением резервуаров и из насоса в насос. Для технологической схемы перекачки с подключением резервуаров возможны два варианта: перекачка через резервуар и минуя резервуар (с подключенным резервуаром).

Слайд 30

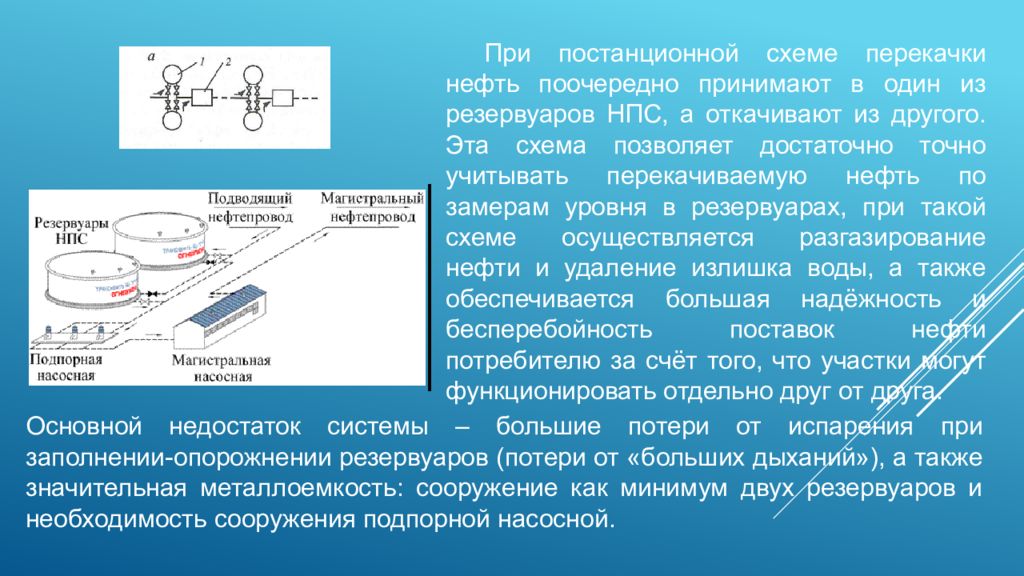

При постанционной схеме перекачки нефть поочередно принимают в один из резервуаров НПС, а откачивают из другого. Эта схема позволяет достаточно точно учитывать перекачиваемую нефть по замерам уровня в резервуарах, при такой схеме осуществляется разгазирование нефти и удаление излишка воды, а также обеспечивается большая надёжность и бесперебойность поставок нефти потребителю за счёт того, что участки могут функционировать отдельно друг от друга. Основной недостаток системы – большие потери от испарения при заполнении-опорожнении резервуаров (потери от «больших дыханий»), а также значительная металлоемкость: сооружение как минимум двух резервуаров и необходимость сооружения подпорной насосной.

Слайд 31

При перекачке через резервуар НПС нефть от предыдущей станции поступает в резервуар и одновременно из него откачивается. При не синхронной работе соседних НПС резервуар служит буферной емкостью. Данная схема позволяет удалять из трубопровода попавший в него при производстве ремонтных работ воздух, а также частично освободиться от воды и механических примесей за счёт значительного уменьшения скорости потока в резервуаре по сравнению с трубопроводом. Вследствие перемешивания нефти в резервуаре интенсифицируются потери от «малых дыханий», а при несинхронной работе соседних НПС возможны потери и от «больших дыханий». Кроме того, необходимо сооружение как минимум одного резервуара и подпорной насосной.

Слайд 32

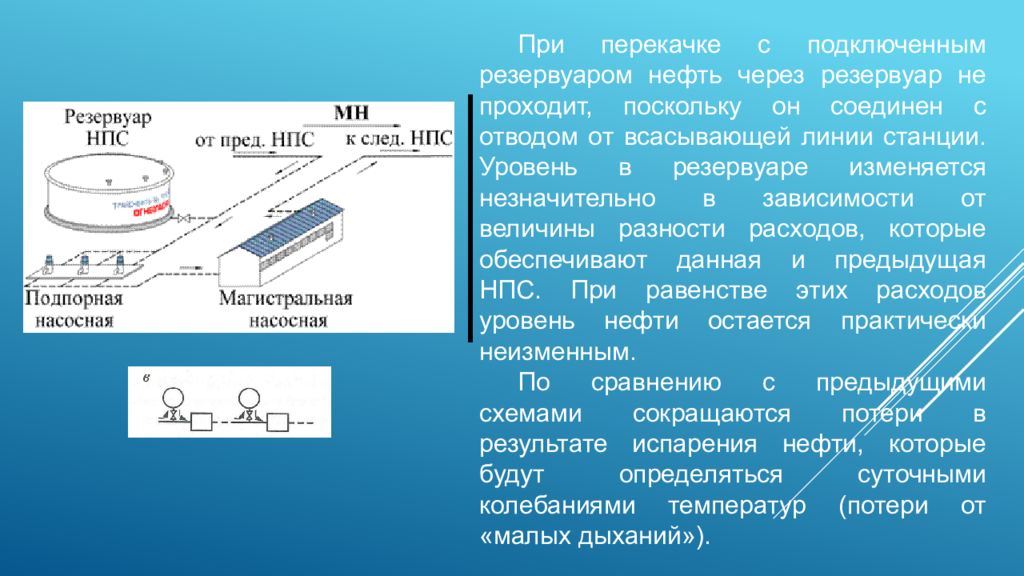

При перекачке с подключенным резервуаром нефть через резервуар не проходит, поскольку он соединен с отводом от всасывающей линии станции. Уровень в резервуаре изменяется незначительно в зависимости от величины разности расходов, которые обеспечивают данная и предыдущая НПС. При равенстве этих расходов уровень нефти остается практически неизменным. По сравнению с предыдущими схемами сокращаются потери в результате испарения нефти, которые будут определяться суточными колебаниями температур (потери от «малых дыханий»).

Слайд 33

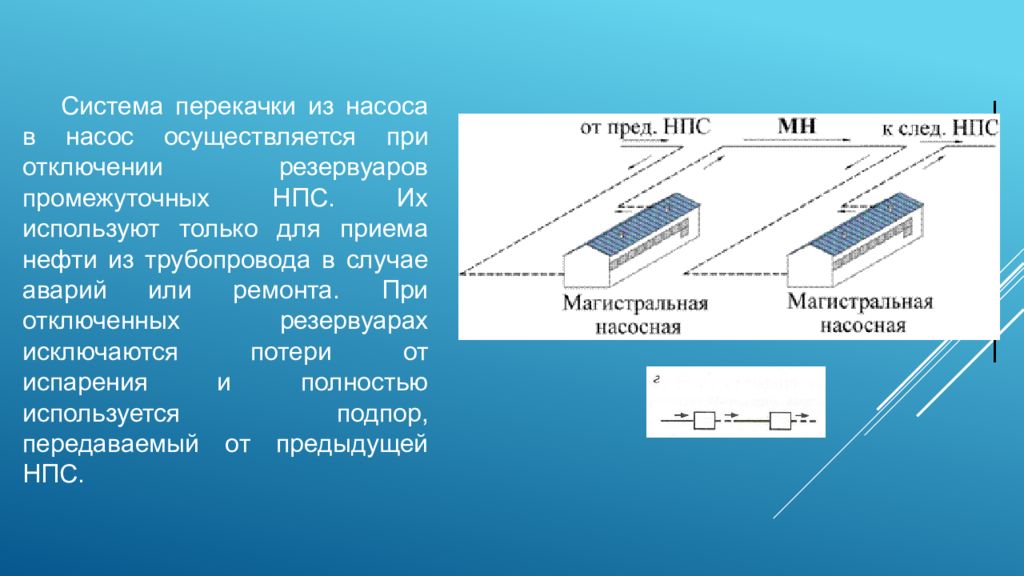

Система перекачки из насоса в насос осуществляется при отключении резервуаров промежуточных НПС. Их используют только для приема нефти из трубопровода в случае аварий или ремонта. При отключенных резервуарах исключаются потери от испарения и полностью используется подпор, передаваемый от предыдущей НПС.

Слайд 36

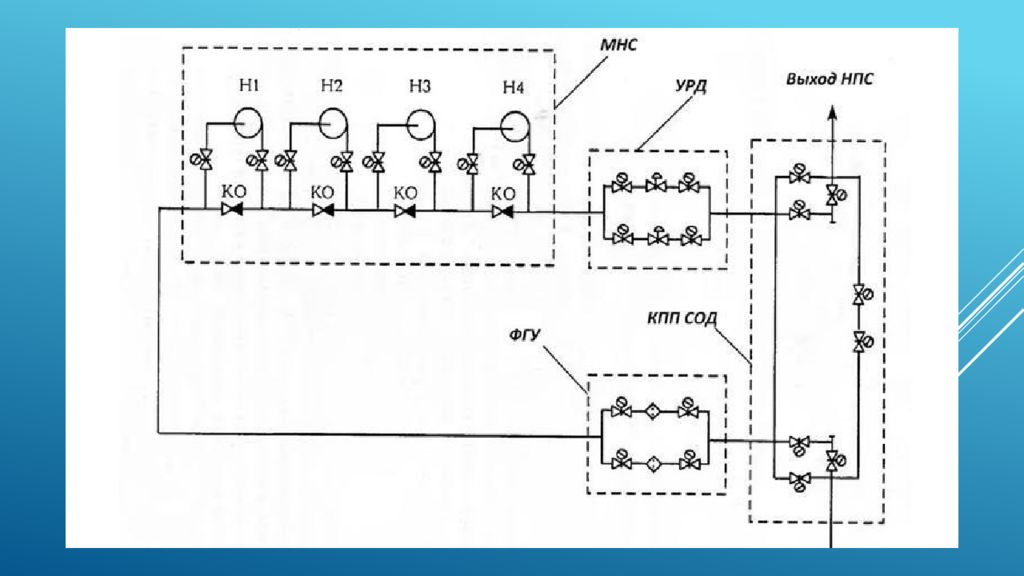

Оборудование нефтеперекачивающих станций условно разделяется на основное и вспомогательное. К основному оборудованию относятся насосы и их привод, а к вспомогательному – оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации основного: системы энергоснабжения, смазки, отопления, вентиляции и т.д.

Слайд 37

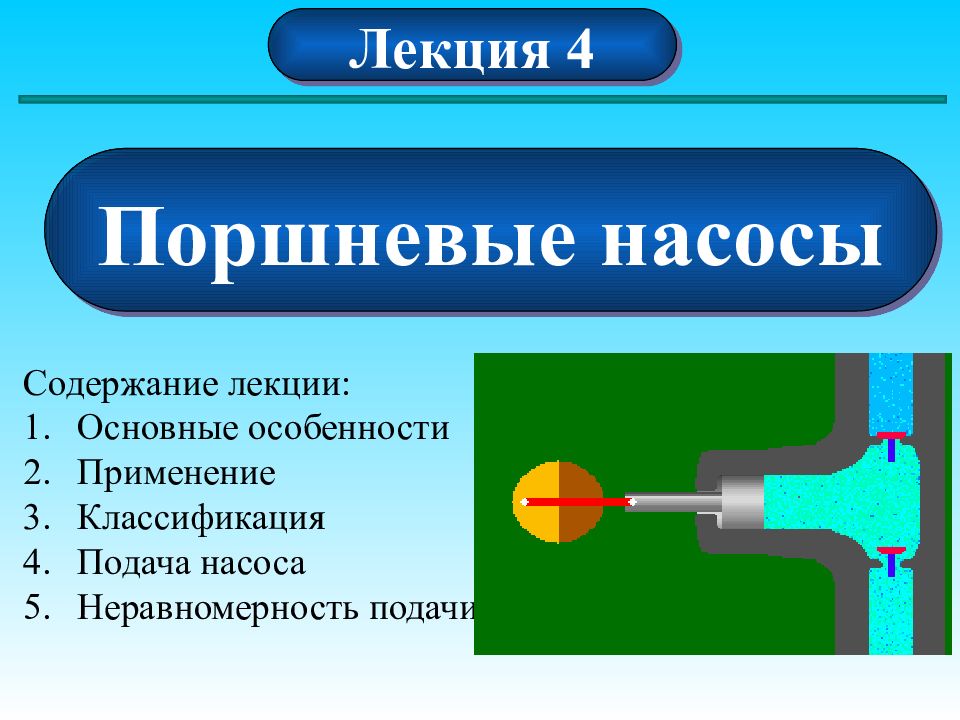

Насосы магистральных нефтепроводов должны отвечать следующим требованиям: большие подачи при сравнительно высоких напорах; долговременность и надежность непрерывной работы; простота конструкции и технологического обслуживания; компактность; экономичность. Такими качествами обладают центробежные насосы.

Слайд 38

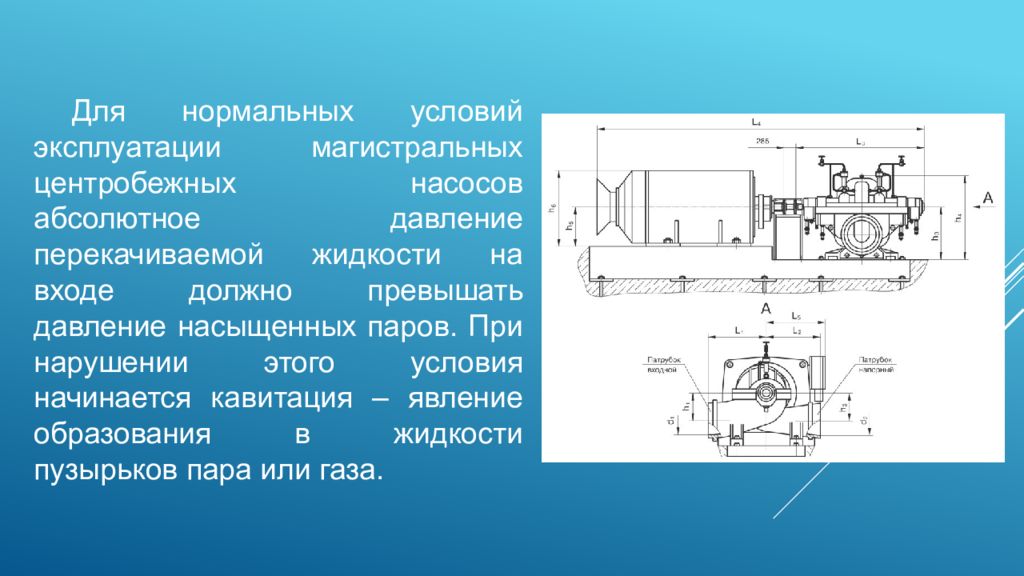

Для нормальных условий эксплуатации магистральных центробежных насосов абсолютное давление перекачиваемой жидкости на входе должно превышать давление насыщенных паров. При нарушении этого условия начинается кавитация – явление образования в жидкости пузырьков пара или газа.

Слайд 39

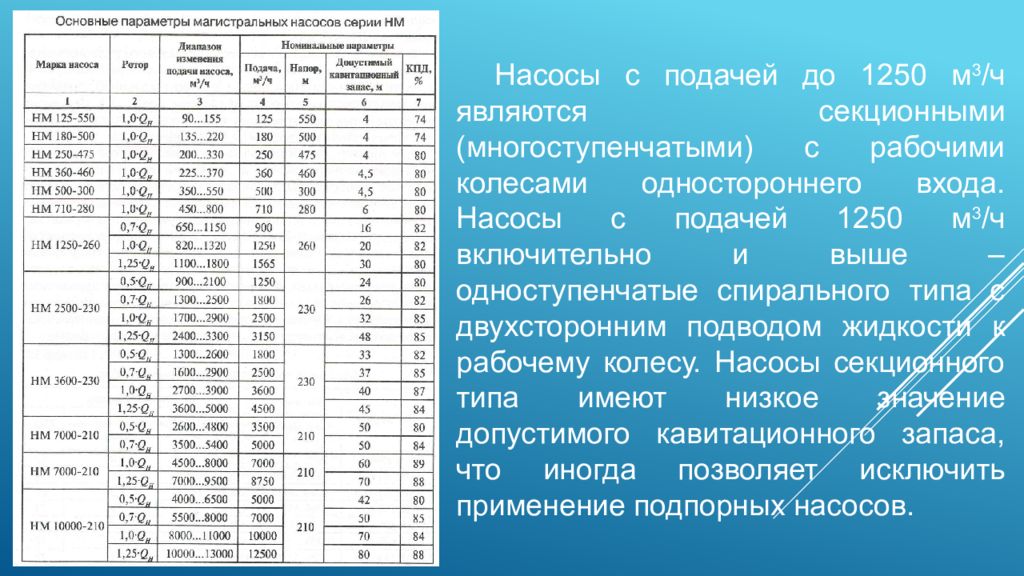

Насосы с подачей до 1250 м 3 /ч являются секционными (многоступенчатыми) с рабочими колесами одностороннего входа. Насосы с подачей 1250 м 3 /ч включительно и выше – одноступенчатые спирального типа с двухсторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Насосы секционного типа имеют низкое значение допустимого кавитационного запаса, что иногда позволяет исключить применение подпорных насосов.

Слайд 40

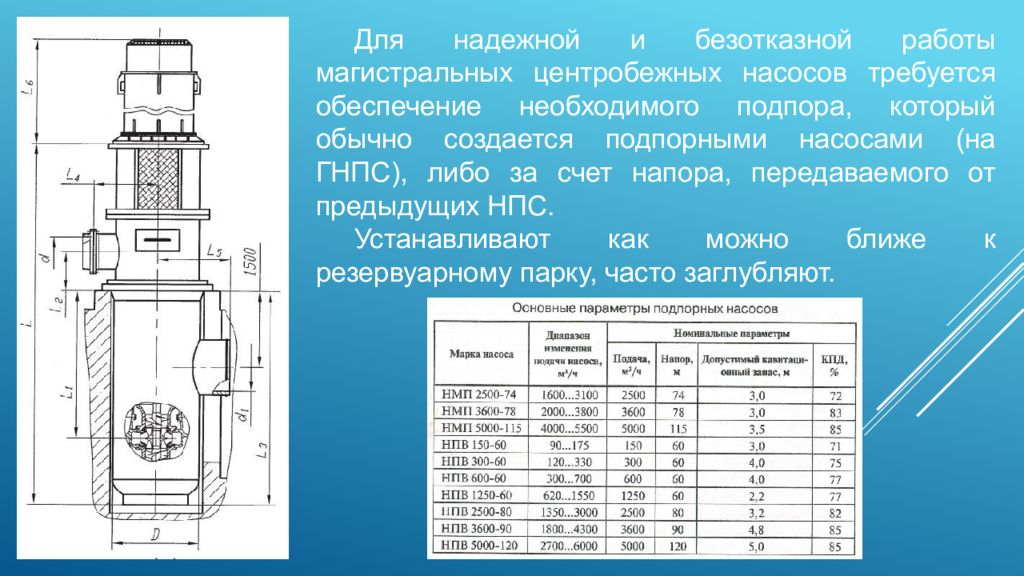

Для надежной и безотказной работы магистральных центробежных насосов требуется обеспечение необходимого подпора, который обычно создается подпорными насосами (на ГНПС), либо за счет напора, передаваемого от предыдущих НПС. Устанавливают как можно ближе к резервуарному парку, часто заглубляют.

Слайд 41

В качестве привода для магистральных и подпорных насосов широкое распространение получили асинхронные и синхронные электродвигатели. В зависимости от исполнения электродвигателей они устанавливаются либо в одном зале с насосами, либо в помещении, отделенном от насосного зала противопожарной стеной.

Слайд 43

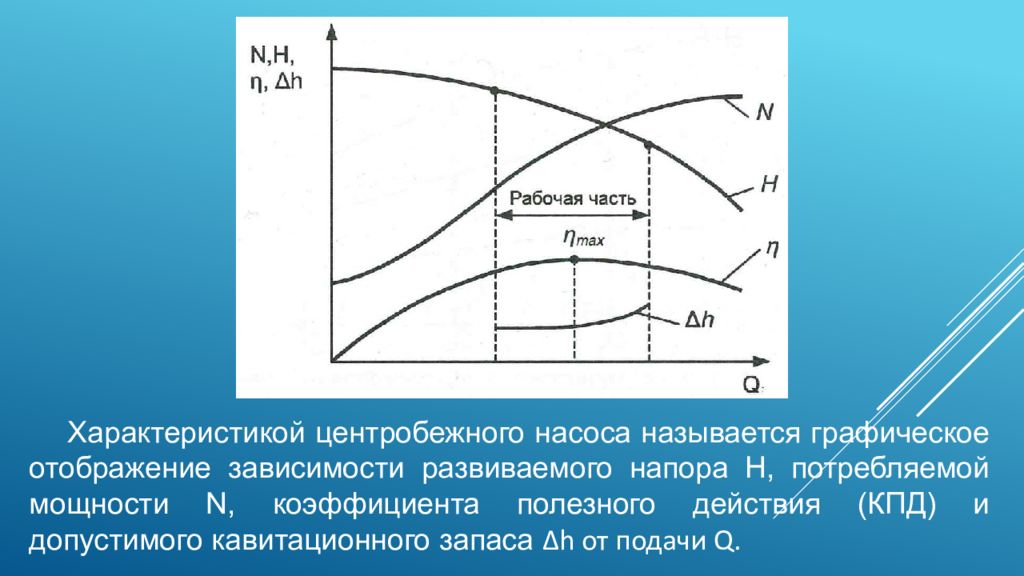

Характеристикой центробежного насоса называется графическое отображение зависимости развиваемого напора Н, потребляемой мощности N, коэффициента полезного действия (КПД) и допустимого кавитационного запаса Δh от подачи Q.

Слайд 44

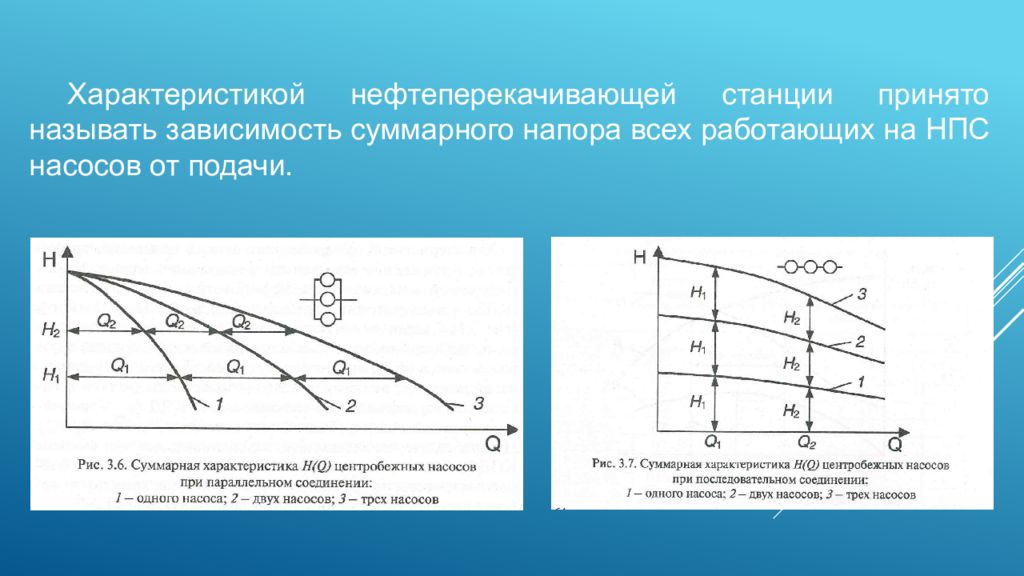

Характеристикой нефтеперекачивающей станции принято называть зависимость суммарного напора всех работающих на НПС насосов от подачи.

Слайд 45

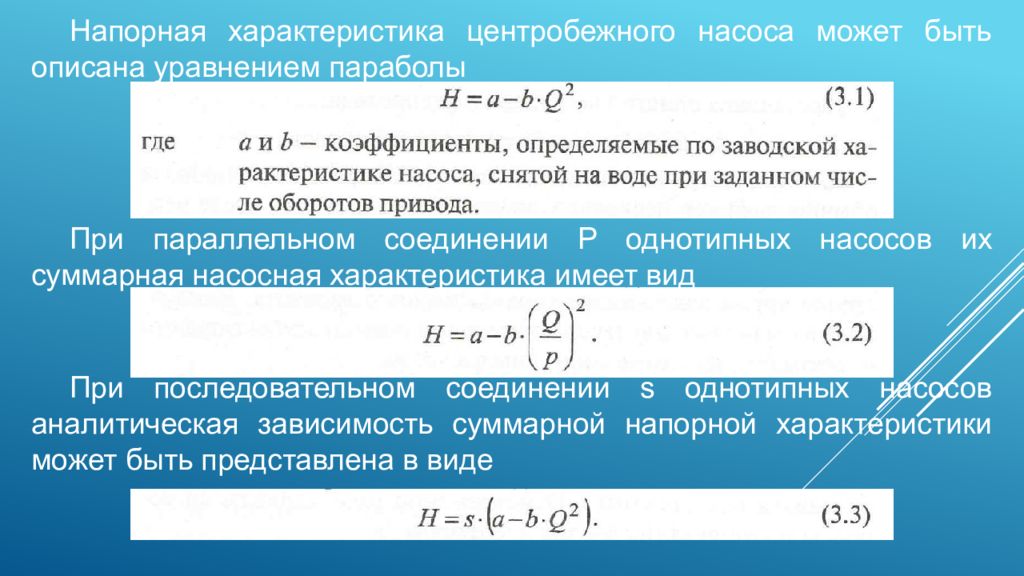

Напорная характеристика центробежного насоса может быть описана уравнением параболы При параллельном соединении Р однотипных насосов их суммарная насосная характеристика имеет вид При последовательном соединении s однотипных насосов аналитическая зависимость суммарной напорной характеристики может быть представлена в виде

Слайд 46

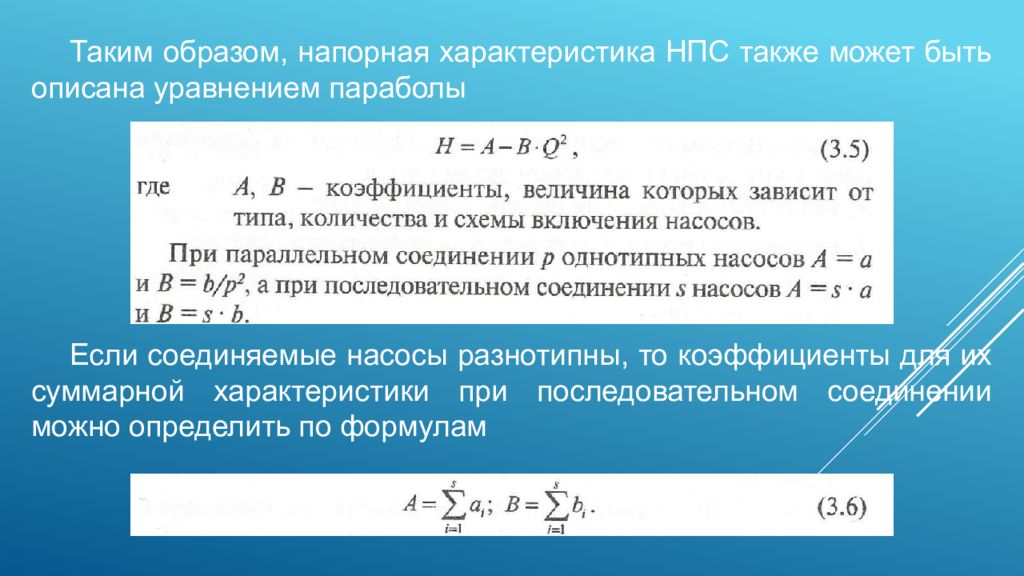

Таким образом, напорная характеристика НПС также может быть описана уравнением параболы Если соединяемые насосы разнотипны, то коэффициенты для их суммарной характеристики при последовательном соединении можно определить по формулам