Первый слайд презентации: Медицина Древней Руси

Слайд 2

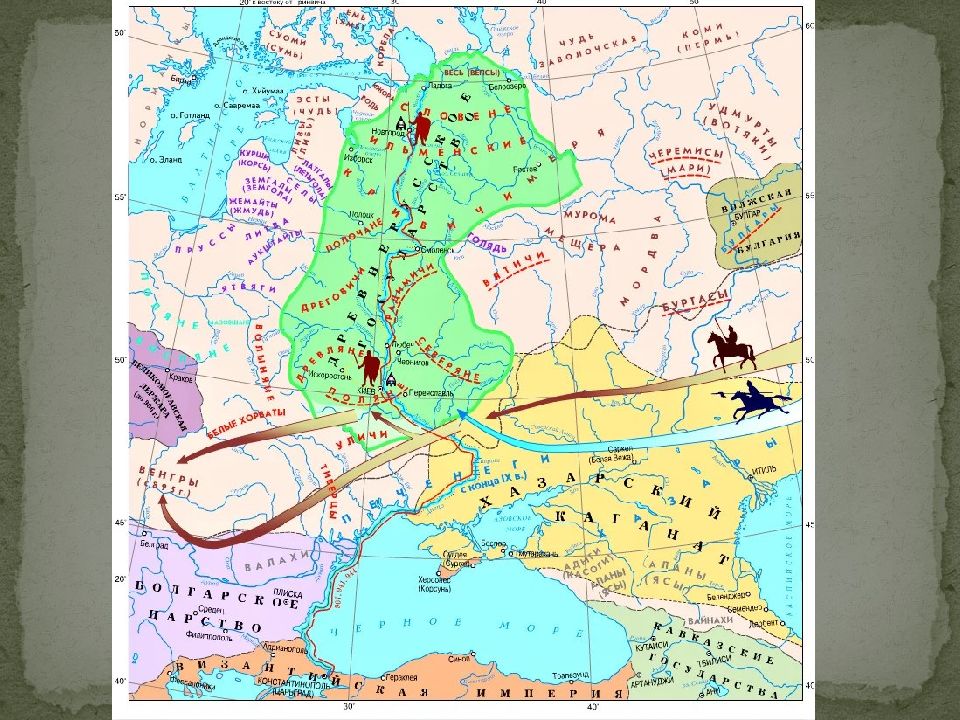

Древнейшее государство восточных славян, известное в истории как Киевская Русь, сложилось в первой половине IX в. К этому времени на Руси сформировались раннефеодальные отношения. Древние славянские города Киев, Смоленск, Полоцк, Чернигов, Псков, Новгород становились крупными центрами ремесла и торговли. Важнейшей торговой артерией древней Руси был «великий путь из варяг в греки», который связывал Русь со Скандинавией и Византией.

Слайд 4

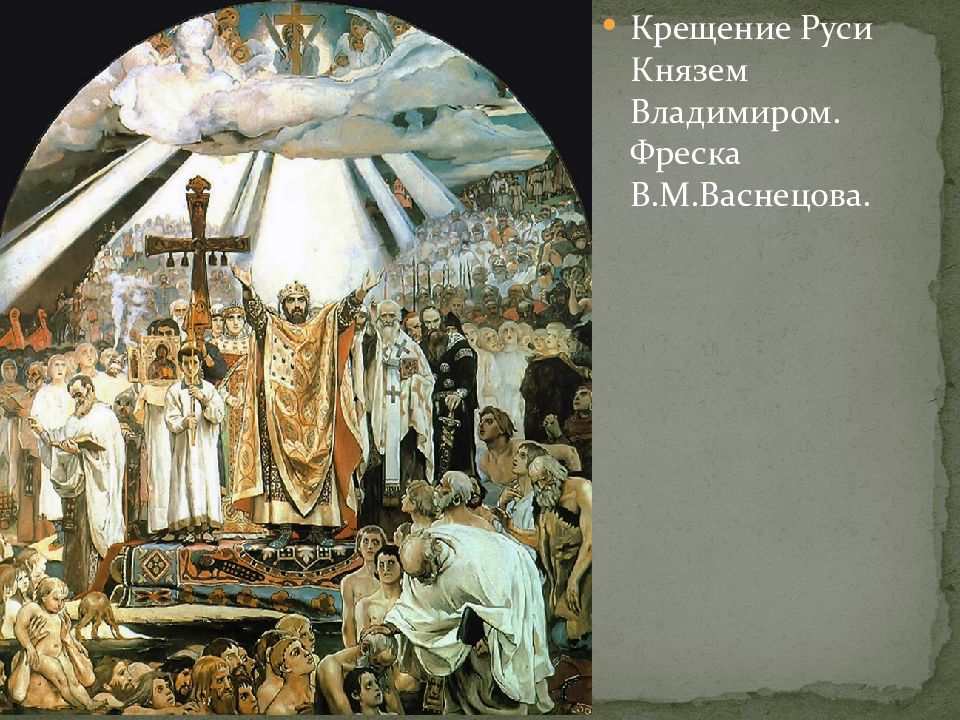

Важным событием в истории Руси было принятие христианства в качестве государственной религии в 988г. при князе Владимире (978—1015). Этот серьезный политический акт не был случайным событием: возникновение социального неравенства и формирование классов явились объективными историческими предпосылками для замены языческого многобожия монотеизмом. Христианство на Руси было известно с IX в. Многие приближенные князя Игоря (912—945) были христианами. Княжившая после Игоря его жена Ольга (945—969) посетила Константинополь и приняла крещение, став первым христианским монархом на Руси. Большое значение для распространения идей христианства в Киевской Руси имели ее давние связи с Болгарией — посредницей в передаче культуры, письменности и религиозной литературы. К концу X в. Киевская Русь уже вошла во взаимодействие с византийской экономикой и христианской культурой.

Слайд 7

Принятие христианства Киевской Русью имело важные политические последствия. Оно содействовало укреплению феодализма, централизации государства и сближению его с европейскими христианскими странами (Византией, Болгарией, Чехией, Францией, Англией, Германией, Грузией, Арменией и др.), чему способствовали также и династические браки. Эти связи благотворно отразились на развитии древнерусской культуры, просвещения, науки. Истоки культуры Киевской Руси связаны с традиционной культурой славянских племен, которая с развитием государственности достигла высокого уровня, а впоследствии была обогащена влиянием византийской культуры. Через Болгарию и Византию поступали на Русь античные и ранние средневековые рукописи. На славянский язык их переводили монахи — самые образованные люди того времени. (Монахами были летописцы Никон, Нестор, Сильвестр ). Написанные на пергаменте в эпоху Киевской Руси, эти книги дошли до наших дней.

Слайд 9

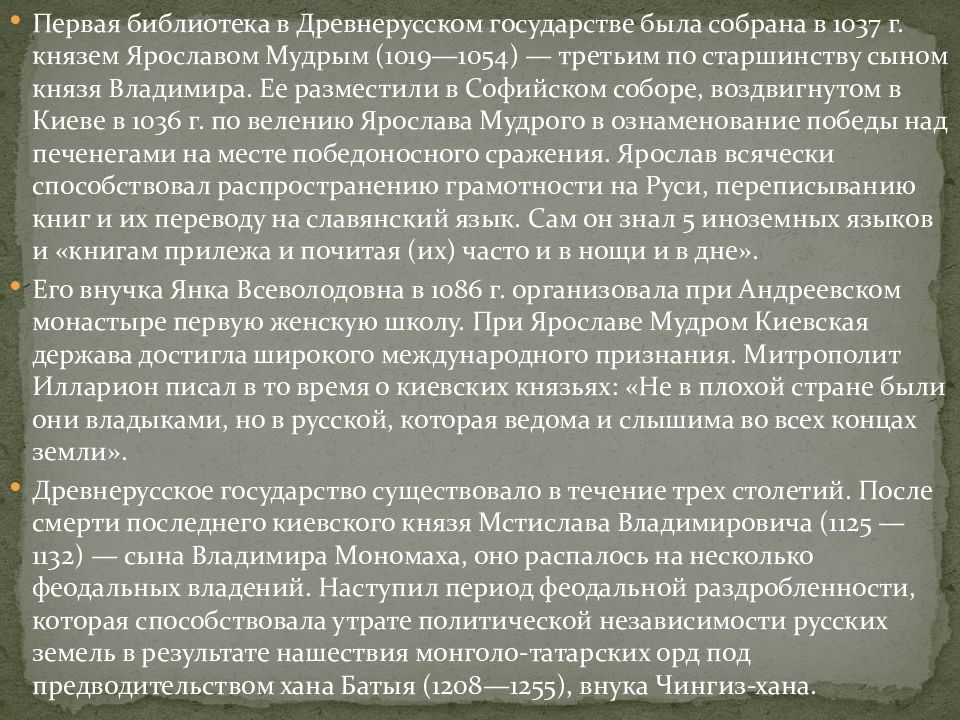

Первая библиотека в Древнерусском государстве была собрана в 1037 г. князем Ярославом Мудрым (1019—1054) — третьим по старшинству сыном князя Владимира. Ее разместили в Софийском соборе, воздвигнутом в Киеве в 1036 г. по велению Ярослава Мудрого в ознаменование победы над печенегами на месте победоносного сражения. Ярослав всячески способствовал распространению грамотности на Руси, переписыванию книг и их переводу на славянский язык. Сам он знал 5 иноземных языков и «книгам прилежа и почитая (их) часто и в нощи и в дне». Его внучка Янка Всеволодовна в 1086 г. организовала при Андреевском монастыре первую женскую школу. При Ярославе Мудром Киевская держава достигла широкого международного признания. Митрополит Илларион писал в то время о киевских князьях: «Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли». Древнерусское государство существовало в течение трех столетий. После смерти последнего киевского князя Мстислава Владимировича (1125 — 1132) — сына Владимира Мономаха, оно распалось на несколько феодальных владений. Наступил период феодальной раздробленности, которая способствовала утрате политической независимости русских земель в результате нашествия монголо-татарских орд под предводительством хана Батыя (1208—1255), внука Чингиз-хана.

Слайд 11: Лечцы

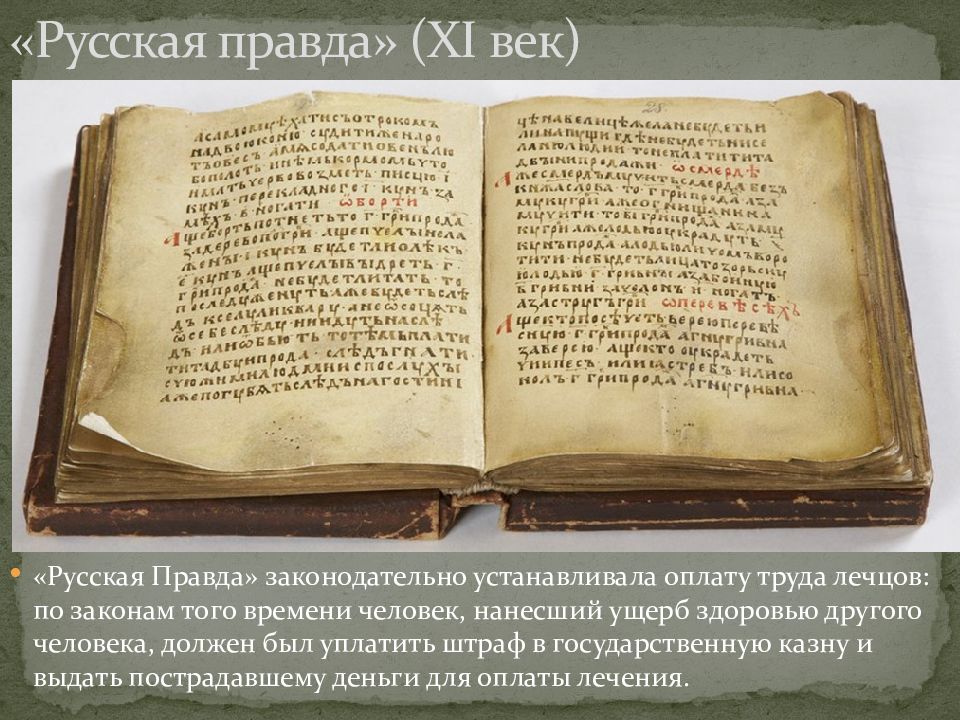

На Руси издавна развивалась народная медицина. Народных врачевателей называли лечцами. «Устав Великого князя Владимира Святославовича» (конец X - начало XI в.) узаконил положение лечцов в обществе, определив их правовое положение, а также, медицинских учреждений, которые были отнесены к категории, подлежащей церковному суду. О лечцах активно говорится в «Русской Правде» — дошедшем до нас своде русских законов, который был составлен при Ярославе Мудром (в первой четверти XI в.) и впоследствии многократно переписывался и дополнялся. В систему правовых понятий стали вводить медицинские термины при оценке здоровья человека, каких-либо повреждений, установлении факта насильственной смерти. Лечцы

Слайд 12: Русская правда» (XI век )

«Русская Правда» законодательно устанавливала оплату труда лечцов : по законам того времени человек, нанесший ущерб здоровью другого человека, должен был уплатить штраф в государственную казну и выдать пострадавшему деньги для оплаты лечения. «Русская правда» (XI век )

Слайд 14

«Устав» Владимира Мономаха окончательно узаконил вознаграждение и оплату за работу лечцов. В летописях Древней Руси (« Никоновская летопись», «Киево-Печерский патерик») есть сведения о создании больниц, о деятельности « врачев », бесплатных лекарей. В Никоновской летописи зафиксировано создание больницы и действий « врачев » при церкви в Переславле (1091), а в Киево-Печерском патерике – этика лечца. Отмечается авторитет и готовность лечца к самопожертвованию, его особое христианское терпение. В Патерике также есть сведения о монастырских лекарях и признании светских врачей. Врачевание считалось особым почётным ремеслом. Помимо народных и светских лечцов, ей занималось духовенство и монахи. Постепенно врачевание разделилось на 3 формы: народное, монастырское, светское.

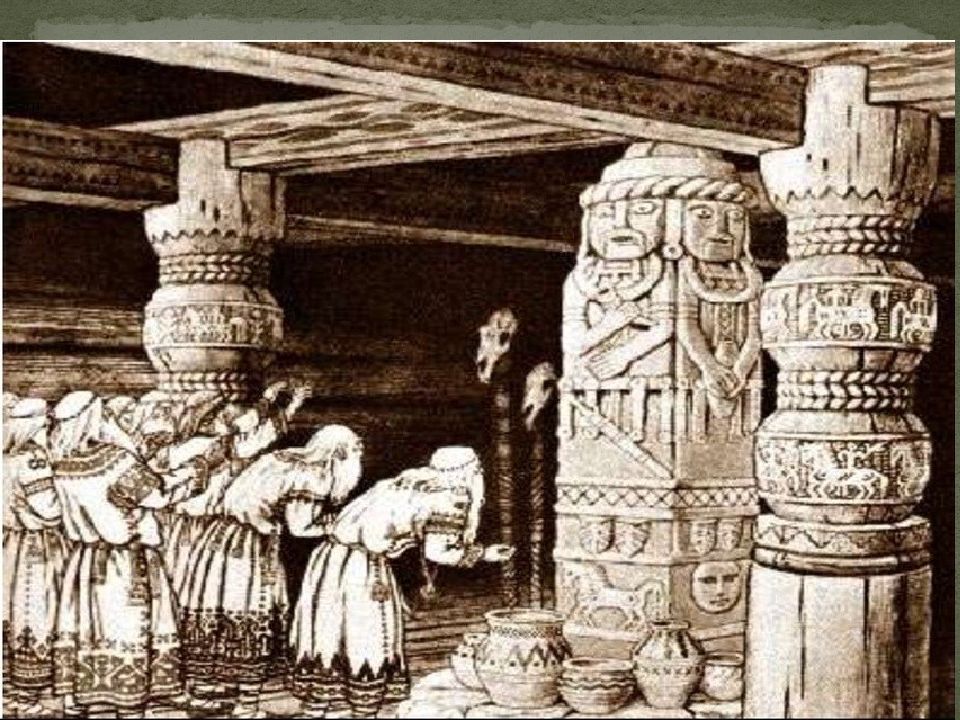

Слайд 15: Народная медицина

в христианской Руси изначально развивалась на базе знахарства и язычества. Волхвами называли знахарей и предсказателей, также существовали ведуны и ведьмы, кудесники, чаровницы, способные использовать особые силы на пользу или во вред человеку, и лишь с принятием христианства их стали называть лечцами. Свои лечебные познания и секреты лечцы передавали из поколения в поколение, от родителя к ребёнку, в так называемых «семейных школах». Народная медицина

Слайд 17

О методах народной медицины писали в многочисленных травниках и лечебниках, большинство из которых было составлено после принятия Христианства и распространения грамотности. Многие такие книги погибли во время войн и иных бедствий. До наших дней сохранилось примерно 250 таких книг. Иногда в таких книгах можно встретить рисунки, на которых изображена помощь раненым, больницы при монастырях, лекарственные травы, протезы, медицинские инструменты. За советом и помощью к народным целителям обращались и простые люди, и великие князья. Согласно легендам, именно странствующие целители – калики перехожие – исцелили русского богатыря Илью Муромца, который тридцать лет и три года «сиднем сидел» в селе Карачарове.

Слайд 19

Есть также широко известная история о чудесном исцелении муромского князя Петра народной целительницей Февронией, на которой Пётр женился после исцеления. Они почитаются, как покровители семьи и брака. Их праобразы – князь Давид и его жена Ефросиния, княжившие в Муроме в XIII веке.

Слайд 21: Монастырское лечение

Монастырское врачевание активно развивалось под влиянием христианства. В конце X века христианство стало вытеснять язычество, а свойства языческих богов передавали христианским Святым. Тексты заговоров также переделывались на христианский манер. Православие, принесённое из Византии, принесло связь церквей и монастырей с лечением. При появлении византийской медицины в монастырях, её стали соединять с практикой русского народного врачевания. Первые «заморские» лечцы приезжали из Византии, Армении, Сирии, Грузии. Часто лечцы прибывали вместе с торговыми караванами, шедшими по Путям «из Варяг в греки», «Варяг в арабы» и Великому Шёлковому пути. Обычно монахи предпочитали молитву, святую воду с крестов и мощей, впрочем, не игнорируя и другие целебные средства. Часто в лечении использовали атрибуты из главного момента богослужений – Святого Причастия. Прежде всего, это миро. Как лекарственный препарат, миро часто упоминается в различных патериках в числе правильных «лекарств». Монастырское лечение

Слайд 22

Широкой известностью пользовалась монастырская больница Киево-Печерской лавры — первого русского монастыря, основанного в первой половине XI в. в окрестностях Киева и получившего свое название от пещер ( печер ), в которых первоначально селились монахи. Основателями были монахи Антоний и Феодосий. Летописцы Нестор, Никон и Сильвестр сохранили сведения истории врачевания в Киевской Руси. Со всей Руси ходили в Киево-Печерскую лавру раненые и больные различными недугами, и многие находили там исцеление. Для больных и раненых при монастыре были специальные помещения (больницы), где дежурили монахи, ухаживавшие за больными. Тяжелобольные постригались в монахи, и в таком случае для них сооружались кельи.

Слайд 25

Монастырские хроники («Киево-Печерский патерик», XIIв.) сообщают о нескольких монахах-подвижниках, которые прославились своим врачебным искусством. Среди них — пришедший из Афона « пречудный врач» Антоний (983-1073), который лично ухаживал за больными, давая им своё исцеляющее «зелье»; преподобный Алимпий, излечивавший прокажённых, которых не могли вылечить «волхвы и неверные люди»; и преподобный «Святой блаженный Агапит » (умер в 1095 г.)

Слайд 27

Преподобный Алимпий излечивал прокажённых, которых не могли вылечить « волхвы и неверные люди ». Алимпий был талантливым художником-иконописцем и нередко с большим успехом использовал некоторые иконописные краски в качестве мазей при лечении заболеваний кожи. Принимая во внимание, что краски для иконописи составлялись на основе природных минералов, можно предположить, что в их состав входили вещества с антисептическим и противовоспалительным эффектом. А масло, на котором эти краски разводили, позволяло наносить их на кожу и способствовало всасыванию. Сама процедура лечения воспринималась участниками как реставрация иконы. Так, в одной из легенд рассказывается, как « Алимпий исцелил больного проказой, смазав его струпья теми же красками, с которыми работал». Как сообщает «Киево-Печерский патерик», « придав прокажённому прежний вид и благообразие ». После такой «реставрации» Алимпий причастил больного и дал ему умыться водой, которой умываются священники после литургии. На этом лечение завершилось.

Слайд 29: Преподобный Агапит

Он был ближайшим учеником Антония, бесплатно лечил и обитателей монастыря, и мирян, сам готовил лекарства, ухаживал за больными и пользовался большой известностью в народе. Согласно легенде, однажды преподобный Агапит исцелил князя Владимира Всеволодовича. Агапит давал в качестве лекарства еду – ту, что ел сам, предварительно сотворив над этим, как он сам говорил, «зельем», молитву. Преподобный Агапит

Слайд 31

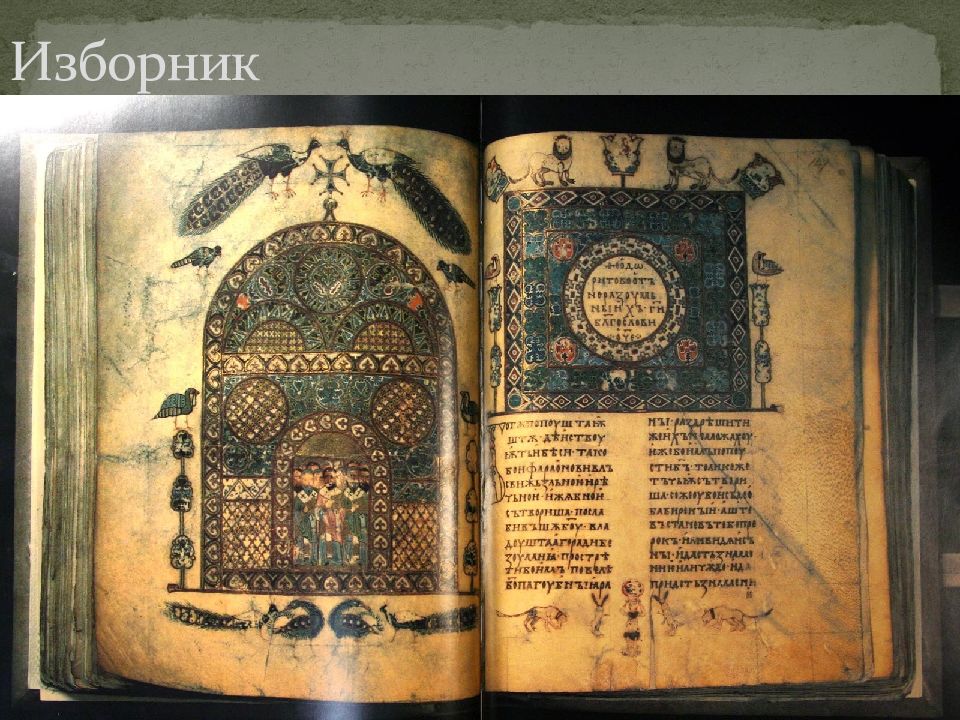

В Софийском соборе (1036), построенном во время правления Ярослава Мудрого, был центр собирания и хранения различных книг и рукописей, среди которых были и медицинские. Князь способствовал распространению грамотности, сбору и переводу книг на славянский язык. Среди переведённых рукописей есть « Шестоднев » и «Изборник». В « Шестодневе » описывается строение тела, функции различных органов: плюще [ лёгкие ], пролуки [ бронхи ], сердце, естра [ печень ], слезна [ селезёнка ]. В «Изборнике» описаны различные болезни, причины, способы лечения и их предупреждения, и неисцелимые болезни. Есть советы по питанию – употребление овощей, отмечено злоупотребление “безмерного питья”. Описываются в книге предшественники хирургов - лечцы-резальщики – которые умели «разрезать ткани», ампутировать конечности, иные больные или некротизированные части тела, делать лечебные прижигания, лечить повреждения травами и мазями. Также в этой книге описаны болезни, перед которыми лечцы были бессильны. Гравюра : Софийский собор с деревянной колокольней (справа) на рисунке Абрахама ван Вестерфельда (1651).

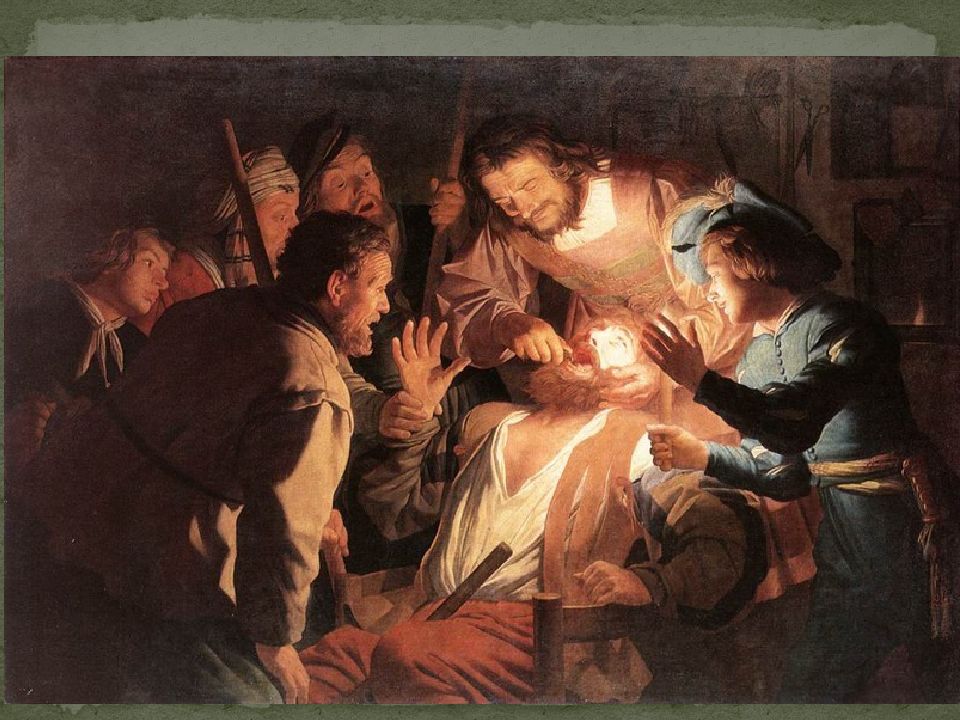

Слайд 35

На Руси проводились операции трепанации черепа, чревосечения, ампутации. Усыпление больного проводилось при помощи мандрагоры, мака и вина. Инструменты (пилки, ножницы, топоры) перед операцией проводили через огонь. Для обработки ран использовали березовую воду, вино и золу, а зашивали волокнами льна, конопли или тонкими кишками животных. Примерно с XI века при монастырях начали строить больницы, предназначавшиеся для лечения монастырского и местного населения. Первые больницы появились в Киеве, Переславле, Новгороде, Смоленске, Львове. При этом больницы были также центрами просвещения и благотворительности.

Слайд 36: Светская медицина

Светское врачевание было широко распространено. При дворе князей и бояр служили лечцы. При военных походах их брали для оказания помощи раненым. Светские лечец из Армении лечил Всеволода и Владимира Мономаха, и считался очень искусным врачом, знающим болезни и их причины, и владел техникой пульсовой диагностики. Но если светский врач не справлялся с задачей, то обращались за помощью к монахам. Согласно легенде, однажды преподобный Агапит исцелил князя Владимира Всеволодовича. Потеряв надежду на исцеление, князь Владимир попросил преподобного Агапита прийти к нему. Однако Агапит, не выходивший за пределы Лавры и лечивший только на территории обители, наотрез отказался исполнять волю князя. «Если я пойду из монастыря для князя, – ответил он, – то должен буду это делать и для простых людей». Но, тем не менее, монах послал князю своего «зелья», от которого Владимир быстро поправился. После выздоровления князь пожелал щедро вознаградить своего исцелителя и послал Агапиту богатые дары. «О, чадо моё, – сказал посланнику Агапит, – я никогда и ни от кого не брал даров за лечение». И только после настоятельных просьб князя Агапит принял дары, но раздал их нищим. «И услышали в городе, что в монастыре есть некий лечец, и многие больные приходили к нему и выздоравливали». Светская медицина

Слайд 37

Светская медицина больше опиралась на научные знания, чем на народные традиции и религиозные верования. Первое свидетельство о попытке применения научной методики лечения заболевания в ранний период истории Древней Руси зафиксировано в XI веке применительно к Киевскому князю Святославу, которому удалили опухоль (по предположению М.Б. Мирского, гранулёму). Операция оказалась неуспешной – пациент скончался. Кто выполнял эту операцию, на что ориентировался, к сожалению, неизвестно.

Слайд 38

Со временем в крещёной Руси «ведовство» и «волхвование» были возведены в степень наказуемого антирелигиозного преступления. Христианство вступило в борьбу с могущественным язычеством и языческим врачеванием. Волхвов и кудесников преследовали за « зелейничество » и «ведовство» вплоть до сожжения на костре. Как раз в «Уставе о церковных судах» Князя Владимира ( X в.), среди медицинских преступлений против христианства, указывается « зелейничество ». В Новгороде в 1227 году духовенство предало огню четырёх волхвов. Новгородская I летопись : « Ижгоша вълхвы 4, творяхуть е потворы деюще, а бог весть; и сожгоша их на Ярославли дворе» Никоновская летопись : « Явишася в Новеграде волхвы, ведуны, потворницы, и многая волхования, и потворы и ложная знамения творяху, и много зла содеваху, многих прелщающе. И собравшеся Новгородци изымаша их, и ведоша их на архиепископ двор, и се мужи княже Ярославли въступишася за них; Новгородци же ведоша волхвов на Ярославль двор, и съкладше огнь велий на дворе Ярославли, и связавше волхвов всех, и вринуша во огнь, и ту згореша вси ».

Слайд 39

Список болезней содержащийся в «Домострое»: « Исново Господь наставляя нас и направляя ко спасению, искушая, словно праведного и долготерпивого Иова, насылает на нас страдания и болезни, и тяжкие недуги, от духов лукавые мучения, огнивание тела, костям ломоту, отёк и опухоль на все члены, запор обоим проходам, и камень в почках, и килу, и тайных членов гниение, водянку и глухоту, слепоту и немоту, боли в желудке и страшную рвоту, и вниз на оба прохода, и кровь, и гной, и чахотку, и кашель, и боль в голове, и зубную боль, и грыжу, и подагру, чирии и сыпь, слабость и дрожание, желваки и бубоны, и парашу, и горб, шею, ноги и руки скрюченные, и косоглазие, и иные всякие тяжкие недуги – всё наказание по Божьему гневу». Для современного человека этот список кажется странным, но таково было вѝдение средневекового церковного деятеля, отягощённое религиозным мировосприятием. При тогдашнем уровне развития знаний, как самому составителю «Домостроя», так и его адресатам трудно было понять истинные причины указанных в нём болезней. В самом общем виде все заболевания, условно, делись на две категории: болезни, излечимые лекарствами, болезни, излечимые церковью и неизлечимые болезни.

Слайд 40: Болезни

Божье наказание: В церковных источниках этот мотив встречается наиболее часто, что совсем не удивительно. Относится он как к отдельным людям, так и к жителям целых городов, а иногда даже и регионов (это касается, в первую очередь, инфекционных болезней). При этом варианте события могли развиваться тремя путями. Самый распространённый путь: больной получает болезнь как наказание, исправляется и выздоравливает. Второй путь: больной умирает, так и не осознав кары и не покаявшись. Третий путь развития болезни как божьего наказания — это случай, при котором больной ощущает кару, совершает при этом очистительные действия (например, постригается в монахи, жертвует своё имущество церкви), но всё равно либо умирает, либо остаётся калекой. Как видно, больной отдавал свою судьбу на откуп высшим силам и не получал никакой специальной помощи. Вовсе не удивительно, что в большинстве случаев за болезнью следовала смерть. Болезнь могла быть естественным завершением жизни, чаще всего так завершали свой земной путь праведники. Болезни

Слайд 42

Болезни, как наказание от людей: Крайне редкой ситуацией была такая, при которой болезнь расценивалась как наказание от людей. Несмотря на редкость, описания таких случаев можно найти в литературных источниках. В данном случае первое место занимает представление об опосредованном влиянии на болезнь и смерть человека порчи и сглаза. Редко, но даже некоторые эпидемии объяснялись вмешательством человека. Так, эпидемия конца XIII века трактовалась летописцами как следствие чародейских действий татар, которые « взмеше сердце человеческое, мочаху во яд аспидном и пологаша в водах, и от сего воды вся во яд обратишася, и аще кто от них пияше, абие умираше ; и от сего великий мор бысть по всей земли русской». К этой же категории относились и совсем уже экзотические причины, например, действия вампира.

Слайд 43

Наказание за грехи. Происки чертей: Часто болезнь рассматривалась как происки дьявола или бесов. Эта трактовка болезни встречается нечасто и связана, в первую очередь, с психическими заболеваниями. Болезни от реальных причин: Самым редким случаем трактовки болезни была оценка заболевания как следствия естественных причин: скученности людей, отсутствия качественной пищи и чистой воды, воздействия неблагоприятных факторов среды.

Слайд 44: Лечение

Рассмотрев взгляды древнерусских людей на причины болезней, нужно перейти к способам лечения заболеваний. В самом общем виде в целительских практиках Древней Руси можно выделить три основных направления: 1. Православные исцеляющие практики (монастырская медицина) ; 2. Житейская магия, связанная преимущественно со знахарством ; 3. Медицинская практика (светская медицина), основанная на гиппократовой медицине, переработанной западноевропейскими врачами. В своей врачебной практике лечцы применяли средства растительного, животного и минерального происхождения. Так, большой популярностью в народе пользовались средства, приготовленные из растительного сырья: полыни, крапивы, подорожника, багульника, злоненавистника [бодяга], цвета липы, листьев берёзы, коры ясеня, можжевеловых ягод, лука, чеснока, хрена, берёзового сока и многого другого. Среди лекарств животного происхождения следует обратить внимание на мёд, печень трески, кобылье молоко и панты оленя. Нашли своё место в народном врачевании и лечебные средства минерального происхождения. При болях в животе принимали внутрь растертый в порошок камень хризолит. Для облегчения родов женщины носили украшения из яхонта. Известны были целебные свойства уксуса и медного купороса, скипидара и селитры, «серного камня» и мышьяка, серебра, ртути, сурьмы и других минералов. Русский народ издавна знал также о целебных свойствах «кислой воды». Ее древнее название нарзан, сохранившееся до наших дней, в переводе означает «богатырь-вода». Лечение

Слайд 48

К сожалению, большинство таких травников не имеют иллюстраций, и при их чтении сложно понять, о каком растении идёт речь. По этой причине лечебники и травники не могли служить учебником для человека, желающего самостоятельно изучить лечебную премудрость. Даже для того, чтобы опознать нужное растение, мало прочитать текст. Словесные описания некоторых растений настолько общи, а иногда и причудливы, что не позволяют опознать эти растения в поле: «Есть трава ряска, растёт кустиками, маленькая, синеватая. По земле тянется». Или «есть трава осот..., кто её знает, такой человек талант на земле отыщет. Растёт она красивая, светлая, листочки кругленькие, будто денежки, высотою в пядь, цветом разная. А растет та трава кустами по плодородным местам на опушках; та трава кому покажется, а кому и нет...» Даже при наличии рисунков (а, как было сказано выше, это, скорее, исключение, нежели правило), такие травы опознать было довольно трудно – слишком уж схематическими и общими были эти рисунки и далеко не всегда позволяли узнать нужную траву. Нужно понимать, что рисунки для травников выполняли со слов знахаря художники, а подчас даже подмастерья, которые, если и видели это растение, то в высушенном виде. Таким образом, рисунок превращался в аналог пословицы «Слепой видел, как немой рассказывал, что глухой слышал».

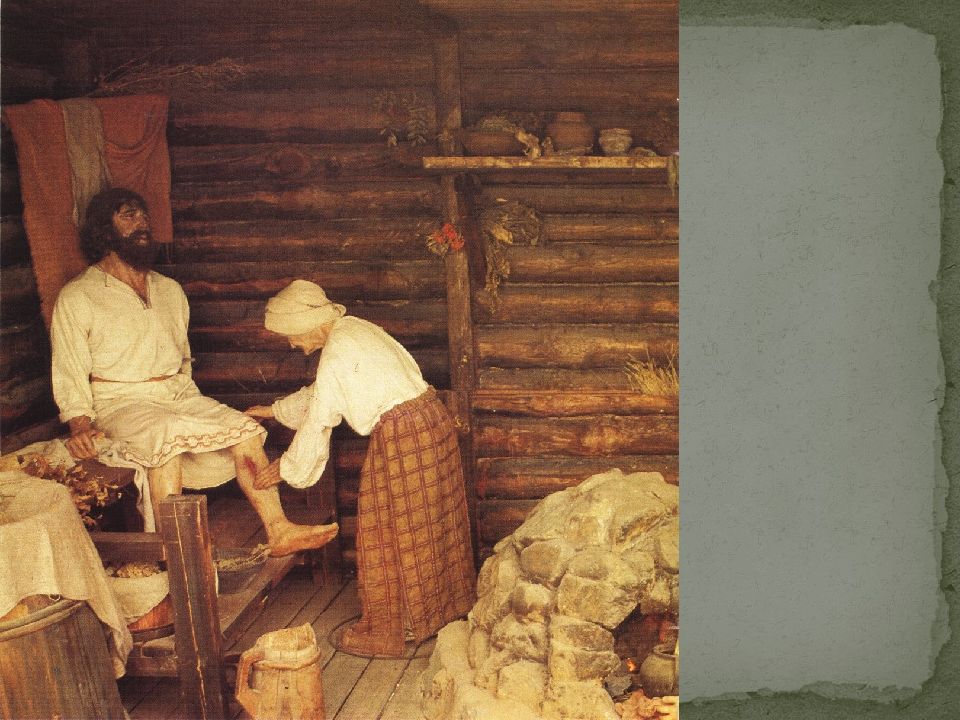

Слайд 49: Санитарно-гигиенические традиции Руси

На территории древнего Новгорода открыты и изучены многоярусные (до 30 настилов) деревянные мостовые, созданные в X—XI вв., более 2100 построек с находящимися в них предметами гигиенического обихода, вскрыты гончарные и деревянные водосборники и водоотводы — одни из древнейших в Северной Европе. Заметим, что в Германии водопровод был сооружен в XV в., а первые мостовые были положены в XIV в. Неотъемлемой составной частью медико-санитарного быта древней Руси была русская паровая баня, которая издавна считалась замечательным средством врачевания. Баня была самым чистым помещением в усадьбе. Вот почему наряду со своим прямым назначением баня использовалась и как место, где принимали роды, осуществляли первый уход за новорожденным, вправляли вывихи и делали кровопускания, проводили массаж и «накладывали горшки», лечили простуду и болезни суставов, растирали лекарственными мазями при заболеваниях кожи. Первое описание русской паровой бани содержится в летописи Нестора (XI в.). Спустя столетия известный русский акушер Н. М. Максимович-Амбодик (1744—1812) писал: «Русская баня до сих пор считается незаменимым средством от многих болезней. Во врачебной науке нет такого лекарства, которое равнялось бы силою... бане» (1783). Санитарно-гигиенические традиции Руси

Слайд 50

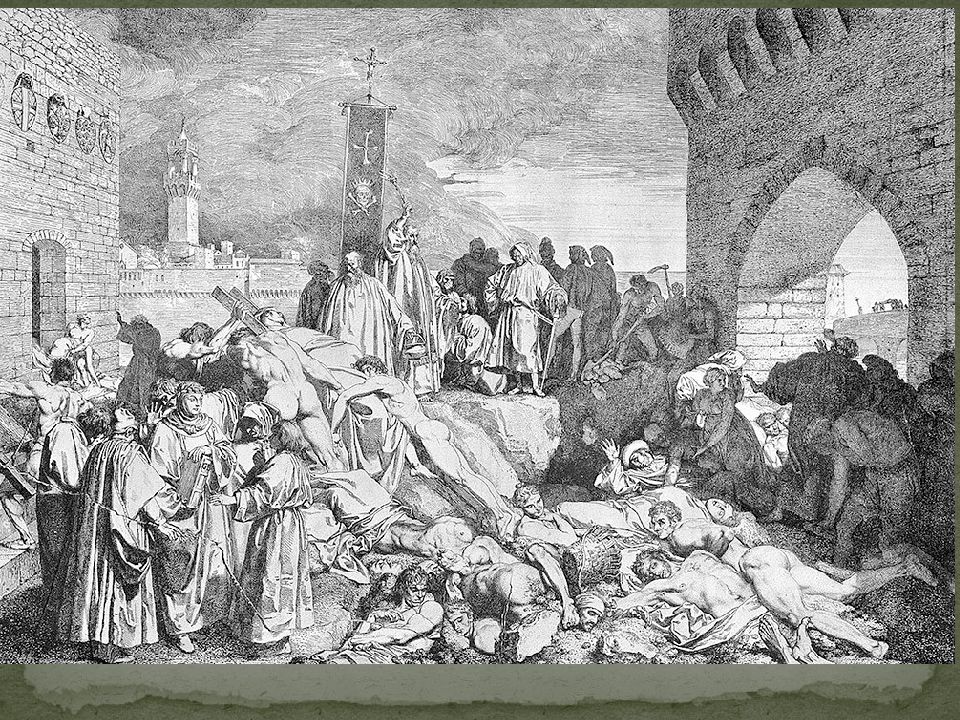

В средние века Европа была ареной опустошительных эпидемий. В русских летописях наряду с многочисленными описаниями болезней князей и отдельных представителей высшего сословия (бояр, духовенства) приведены ужасающие картины больших эпидемий чумы и других заразных болезней, которые на Руси называли « мором », « моровым поветрием » или « повальными болезнями ». Так, в 1092 г. в Киеве «многие человеки умирали различными недугами». В центральной части Руси «в лето в 6738 (1230)... бысть мор в Смоленске, створиша 4 скудельницы [братские могилы] в дву положишь 16000, а в третью 7000, а в четвертую 9000. Се же зло бысть по два летѣ. Того же лета бысть мор в Новгороде: от глада (голода). И ижии люди резж ху своего брата и ядаху ». Гибель тысяч жителей Смоленска свидетельствует о том, что болезнь была чрезвычайно заразной и сопровождалась высокой смертностью. Летопись c ообщает также о «великом море» на I си в 1417 г.: «... мор бысть страшен Ѕѣло на люди в Великом Новгороде и в Пскове, и в Ладозе, и в Руси...».

Слайд 51

В народе бытовало мнение, что яровые поветрия возникают от сверхъестественных сил, изменения положения звезд, гнева богов, перемены погоды. В русских народных сказках тьма изображалась женщиной огромного роста с распущенными волосами в белой одежде, холера — в образе злой старухи с искаженным лицом. Недопонимание того, что грязь и нищета представляют собой социальную опасность, приводило к несоблюдению правил гигиены, усиливало эпидемии: идущий следом за ними голод. В стремлении прекратить повальные болезни народ шел на самые отчаянные меры. Например, когда в Новгороде в XIV в. разразилась чума, горожане в течение 24 часов построили церковь Андрея Стратилата, которая сохранилась до наших дней. Однако ни строительство церквей, ни молитвы не спасали народ от бедствий — эпидемии в Европе уносили в то время десятки тысяч человеческих жизней. Самое большое число эпидемий на Руси приходится на период монгольского ига (1240—1480). Монгольское иго разорило и опустошило русские земли, а также государства Средней Азии и Кавказа. Непрекращающаяся борьба русского народа заставила завоевателей отказаться от идеи создания на Руси своих органов управления. Русь сохранила свою государственность, однако длительное угнетение и разорение страны Золотой Ордой привело к последующему отставанию русских земель в своем развитии от стран Западной Европы. В тоже время, в русскую медицину приносятся множественные элементы восточной медицины.

Слайд 53: Военная» медицина

Разумеется, было множество битв, после которых было большое количество увечных воинов. Оружие часто обрабатывалось навозом животных, соками ядовитых растений, фрагментами трупов, как дополнительное средство поражения сил противника. После сражений, с учетом применявшихся «средств поражения», главной проблемой становилась необходимость определения глубины и тяжести полученных повреждений. Для диагностики повреждения полых органов (желудка, кишечника) применялся достаточно простой способ: пострадавшему давали порцию еды, содержащую большое количество лука и чеснока. Если на следующий день от раны шел запах лука, то это свидетельствовало о повреждении органов, и пострадавший считался обречённым. Одной из «военных» хитростей было использование шёлковой одежды. Шёлк, обладая достаточной прочностью, часто не пробивался стрелой. При этом шелк и особенно-обработанный лен обладали при достаточной прочности ткани повышенным скольжением, что препятствовало развитию пролежней, натираний от «доспехов»... Тогда извлечение наконечников упрощалось при минимальной дополнительной травматизации. Дополнительно шелк и лен, обладая бактерицидными свойствами, способствовали борьбе с раневой инфекцией. Но такие ткани были очень дороги, значит, простой ратник часто был обречён... «Военная» медицина

Слайд 54

Травматологи(костоправы) применяли аналог скелетного вытяжения, напоминавший пыточную «дыбу», когда человека привязывали к специальному «станку», вытягивали и репозировали сломанные кости, а потом оставляли на несколько месяцев в таком виде... до срастания переломанных костей. Основными перевязочными материалами оставались трут, пакля, сухой мох, корпия, полотняные бинты. В качестве обезболивания использовали настои брожения. Для экстренной остановки кровотечений и профилактики раневой инфекции применяли прижигания каленым железом и горящими углями. Надо сказать, что хотя сегодняшняя медицина в научном плане ушла далеко вперёд, многие народные средства сохраняют актуальность до сих пор, и используются довольно широко. И нынешняя научная медицина не потеряла своей светской основы, так как науку часто развивают через клинические испытания. И сейчас возрос интерес к основам традиционной медицины в связи с кризисом научной медицины. Однако, часто народными целителями и знатоками традиционной русской медицины представляются шарлатаны. Это наносит непоправимый ущерб не только здоровью их пациентов, но и репутации русской традиционной медицины.

Слайд 55: Литература

Бужилова А.П. « Homo sapiens. История болезни». Языки славянской культуры. М.: 2005. Медведь А.Н. «Болезнь и больные в древней Руси: от « родомёта » до « дохтура ». Издательство Олега Абышко. СПб.: 2017. Сорокина Т.С. «История медицины», издание 8-е. Издательский центр «Академия» М.: 2008. «Народное врачевание в Древней Руси». Медицинские интернет — конференции. Кулакова Я.О., Иванова М.С. Научный руководитель К.И.Н. В.В.Суворов ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии «История медицины» Проект кафедры истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Бородулин В.И. «История клинической медицины от истоков до середины XIX века»: учеб.пособие. – М.: «Медицина», 2008 г. Мирский М.Б. «Медицина в России X - XX вв ». – М. «РОСПЭН», 2005 г. И. Я. Фроянов. О событиях 1227-1230 гг. в Новгороде. Новгородский исторический сборник 2(12). 1984. Лекции доцента Лихштагофа А.З. Литература