Первый слайд презентации: Молекулы адгезии

Российский университет дружбы народов Медицинский институт Профессор кафедры «Иммунология» Елена Анатольевна Левкова

Слайд 2

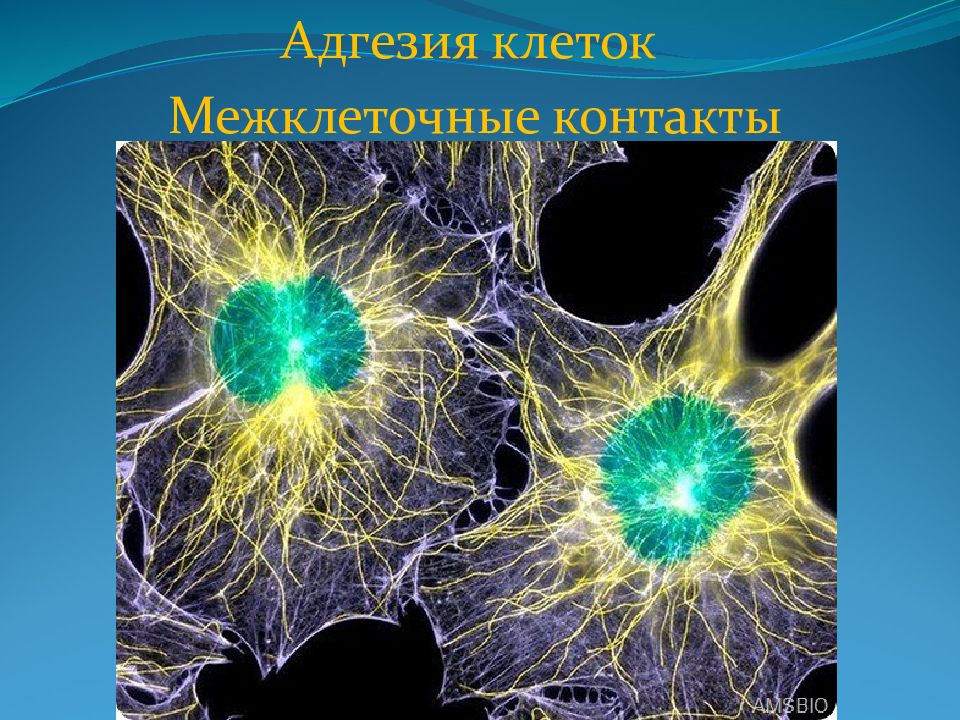

В ходе развития иммунного ответа разные клетки взаимодействуют друг с другом. Известно как минимум 2 механизма такого взаимодействия: • адгезия клеток • взаимодействие при помощи медиаторов:

I. На поверхности клеток: ( рецепторы-лиганды ) а) Молекулы иммуноглобулинового суперсемейства : 1. Ig 2. TcR 3. MHC (HLA) 4. CD2,3, 4,8 5. Адгезины клеток иммунной системы ( ICAM) б) Селектины в) Интегрины г) прочие молекулы (например, CD44 ) II. Дистанционного взаимодействия а) Цитокины б) Интерфероны

Слайд 4

Адгезивные белки Специфичность клеточной адгезии определяется наличием на поверхности клеток белков клеточной адгезии Белки адгезии Интегрины Ig -подобные белки Селектины Кадгерины

Слайд 5

Клеточная адгезия – это соединение клеток, приводящее к формированию определённых правильных типов гистологических структур, специфичных для данных типов клеток. Механизмы адгезии определяют архитектуру тела – его форму, механические свойства и распределение клеток различных типов. Определение адгезии

Слайд 6

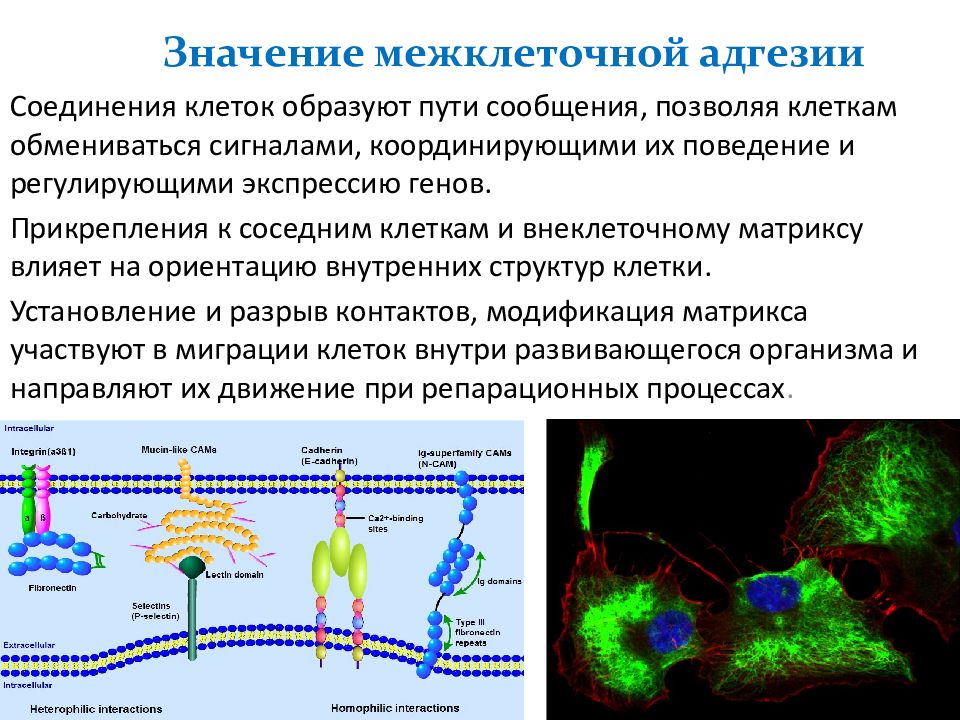

Соединения клеток образуют пути сообщения, позволяя клеткам обмениваться сигналами, координирующими их поведение и регулирующими экспрессию генов. Прикрепления к соседним клеткам и внеклеточному матриксу влияет на ориентацию внутренних структур клетки. Установление и разрыв контактов, модификация матрикса участвуют в миграции клеток внутри развивающегося организма и направляют их движение при репарационных процессах. Значение межклеточной адгезии

Слайд 7

Активным участником воспалительной реакции являются эндотелиальные клетки сосудов. Нарушение функции эндотелиальных клеток или их деструкция приводят к агрегации тромбоцитов, лейкоцитов и формированию внутрисосудистых тромбов. Эндотелиальные клетки являются продуцентами ряда биологически активных веществ и цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-6). Под влиянием микробных факторов и медиаторов воспаления функции эндотелиальных клеток нарушаются. В нормальных условиях эндотелий сосудов регулирует и контролирует движение макромолекул и лейкоцитов в ткани, где лейкоциты осуществляют контроль за антигенным гомеостазом организма. Этот процесс обеспечивается гликопротеиновыми молекулами, получившими название молекул клеточной адгезии (САМ), которые экспрессированы на поверхности эндотелиальных клеток

Слайд 8

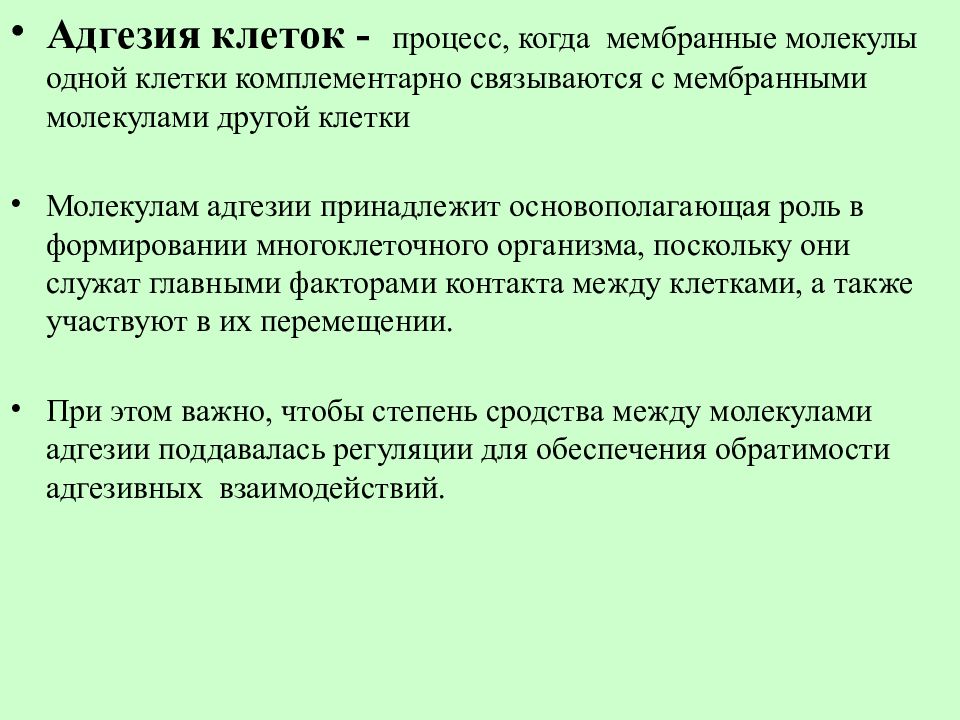

Адгезия клеток - процесс, когда мембранные молекулы одной клетки комплементарно связываются с мембранными молекулами другой клетки Молекулам адгезии принадлежит основополагающая роль в формировании многоклеточного организма, поскольку они служат главными факторами контакта между клетками, а также участвуют в их перемещении. При этом важно, чтобы степень сродства между молекулами адгезии поддавалась регуляции для обеспечения обратимости адгезивных взаимодействий.

Слайд 9: Когда нормальные клетки прекращают делиться?

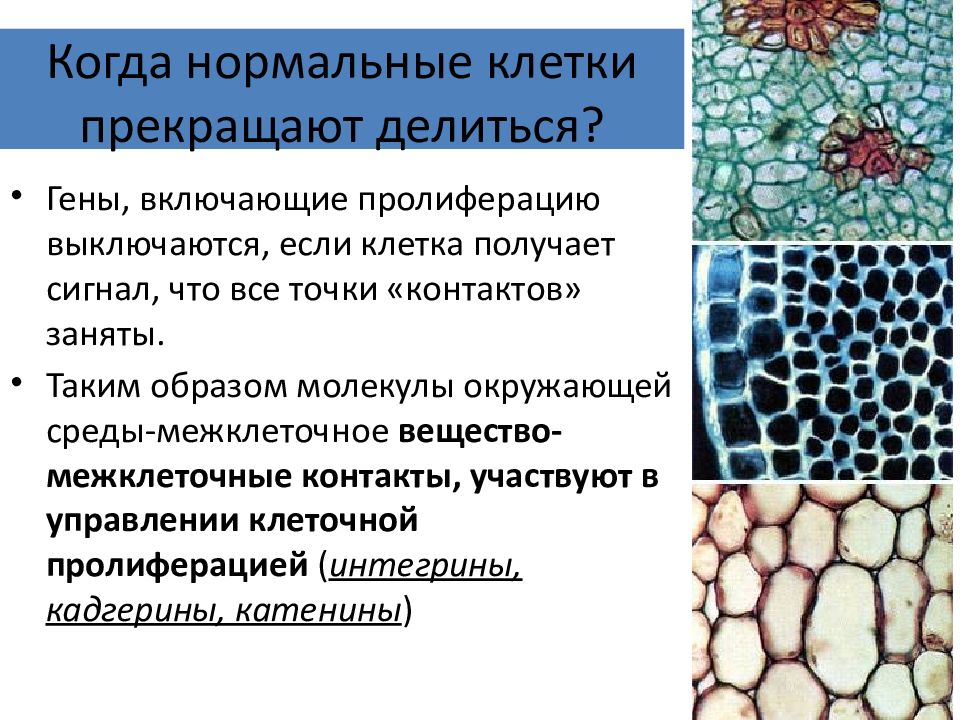

9 Когда нормальные клетки прекращают делиться? Гены, включающие пролиферацию выключаются, если клетка получает сигнал, что все точки «контактов» заняты. Таким образом молекулы окружающей среды-межклеточное вещество-межклеточные контакты, участвуют в управлении клеточной пролиферацией ( интегрины, кадгерины, катенины )

Слайд 10

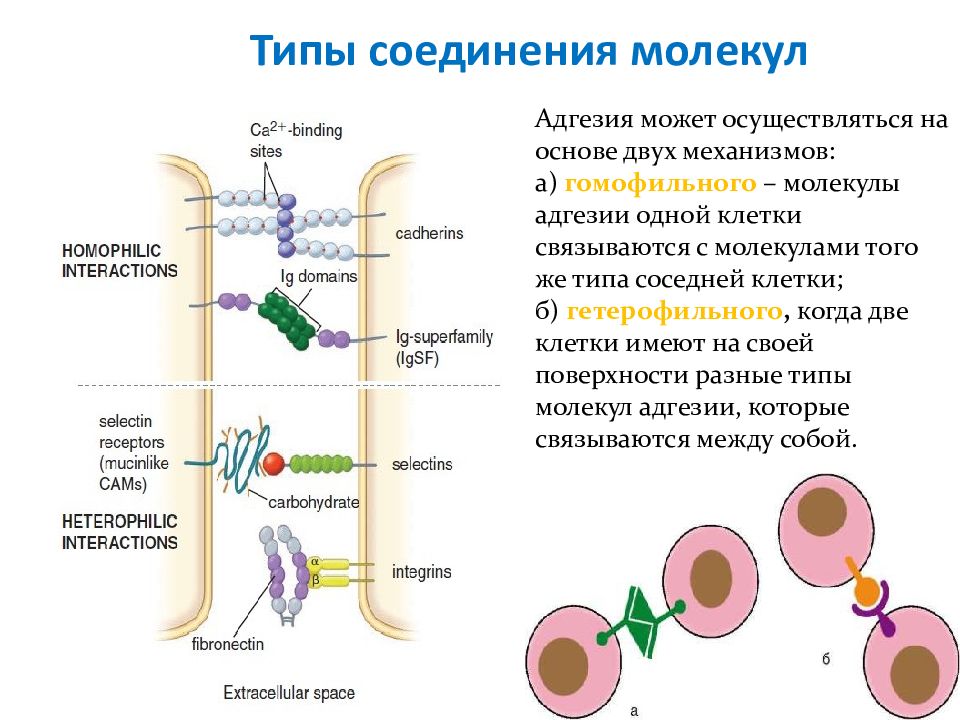

Типы соединения молекул Адгезия может осуществляться на основе двух механизмов: а) гомофильного – молекулы адгезии одной клетки связываются с молекулами того же типа соседней клетки; б) гетерофильного, когда две клетки имеют на своей поверхности разные типы молекул адгезии, которые связываются между собой.

Слайд 11

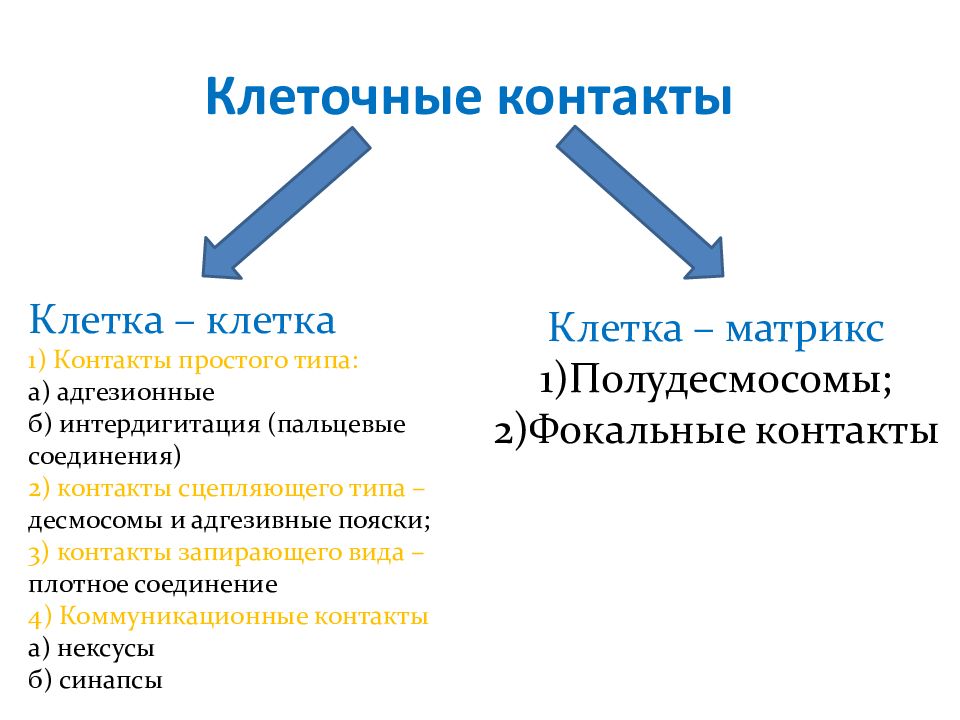

Клеточные контакты Клетка – клетка 1) Контакты простого типа: а) адгезионные б) интердигитация (пальцевые соединения) 2) контакты сцепляющего типа – десмосомы и адгезивные пояски; 3) контакты запирающего вида – плотное соединение 4) Коммуникационные контакты а) нексусы б) синапсы Клетка – матрикс Полудесмосомы; Фокальные контакты

Слайд 12

Архитектурные типы тканей Эпителиальные Много клеток – мало межклеточного вещества Межклеточные контакты Соединительные Много межклеточного вещества – мало клеток Контакты клеток с матриксом

Слайд 13

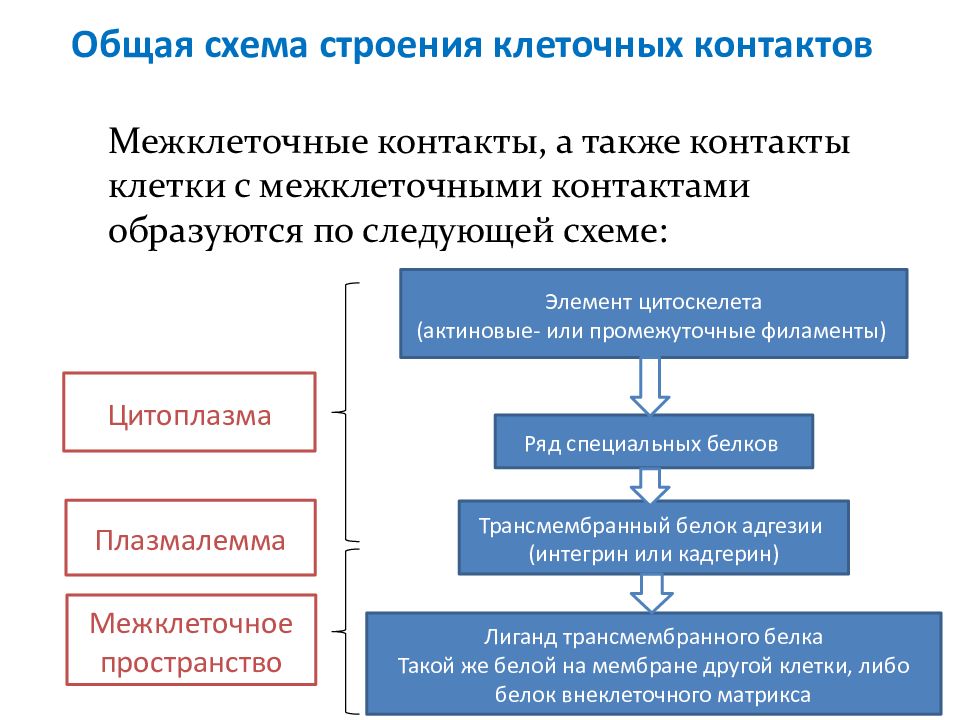

Общая схема строения клеточных контактов Межклеточные контакты, а также контакты клетки с межклеточными контактами образуются по следующей схеме: Элемент цитоскелета ( актиновые - или промежуточные филаменты ) Ряд специальных белков Трансмембранный белок адгезии ( интегрин или кадгерин ) Лиганд трансмембранного белка Такой же белой на мембране другой клетки, либо белок внеклеточного матрикса Цитоплазма Плазмалемма Межклеточное пространство

Слайд 14

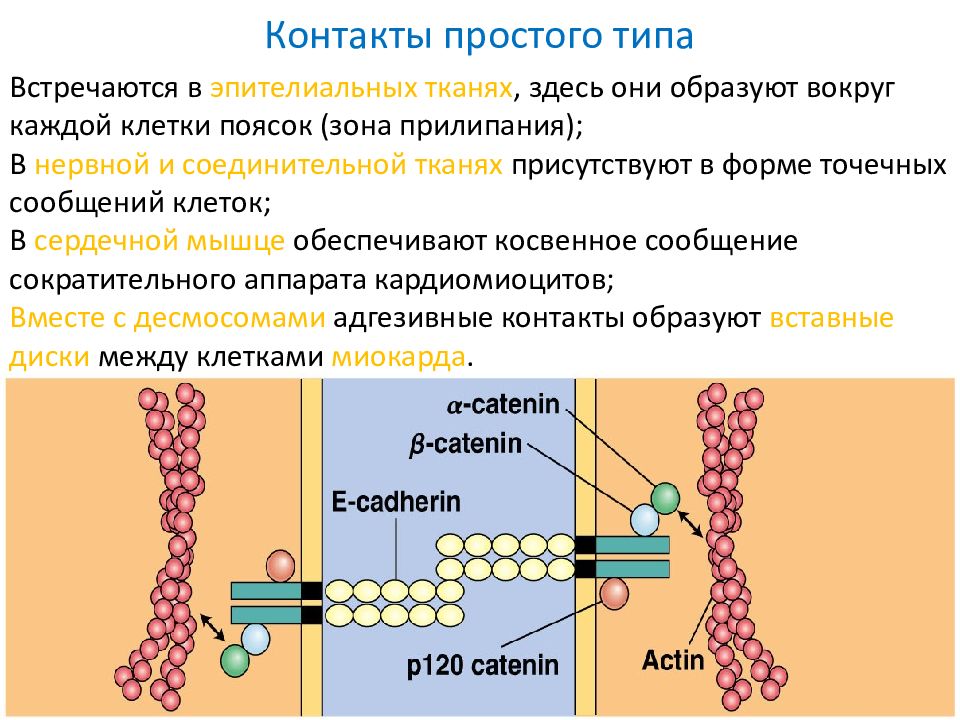

Контакты простого типа. Адгезионные соединения Это простое сближение плазмолемм соседних клеток на расстояние 15-20 нм без образования специальных структур. При этом плазмолеммы взаимодействуют друг с другом с помощью специфических адгезивных гликопротеидов – кадгеринов, интегринов и др. Адгезионные контакты представляют собой точки прикрепления актиновых филаментов.

Слайд 15

Интердигитация ( пальцевидное соединение) (на рисунке) представляет собой контакт, при котором плазмолемма двух клеток, сопровождая друг друга, инвагинирует в цитоплазму сначала одной, а затем – соседней клетки. За счет интердигитаций увеличивается прочность соединения клеток и площадь их контакта. Контакты простого типа Интердигитация

Слайд 16

Контакты простого типа Встречаются в эпителиальных тканях, здесь они образуют вокруг каждой клетки поясок ( зона прилипания); В нервной и соединительной тканях присутствуют в форме точечных сообщений клеток; В сердечной мышце обеспечивают косвенное сообщение сократительного аппарата кардиомиоцитов ; Вместе с десмосомами адгезивные контакты образуют вставные диски между клетками миокарда.

Слайд 18

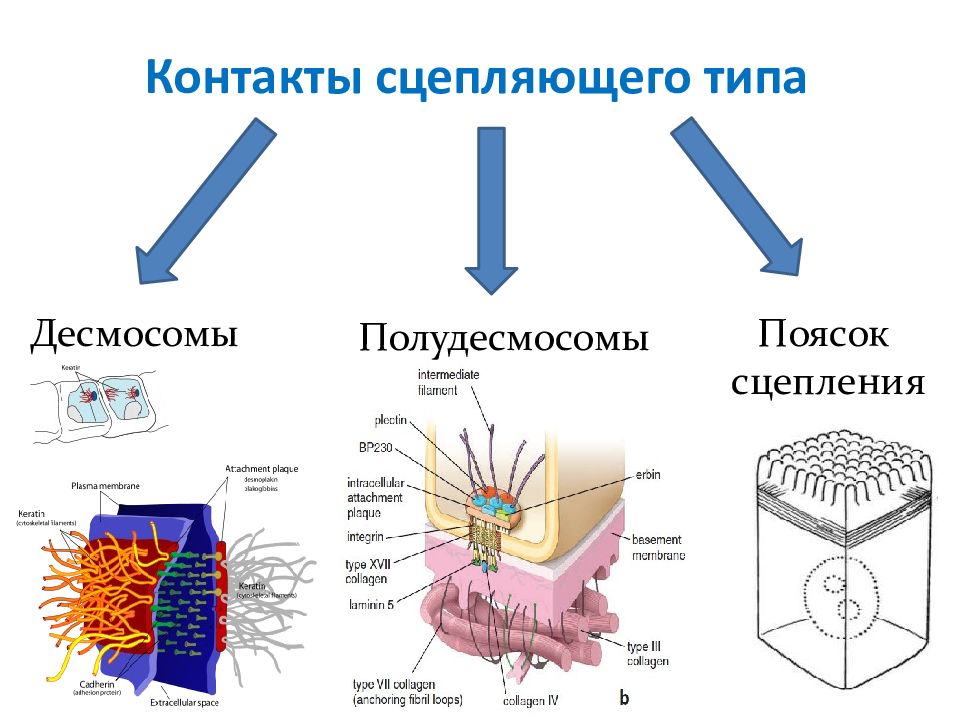

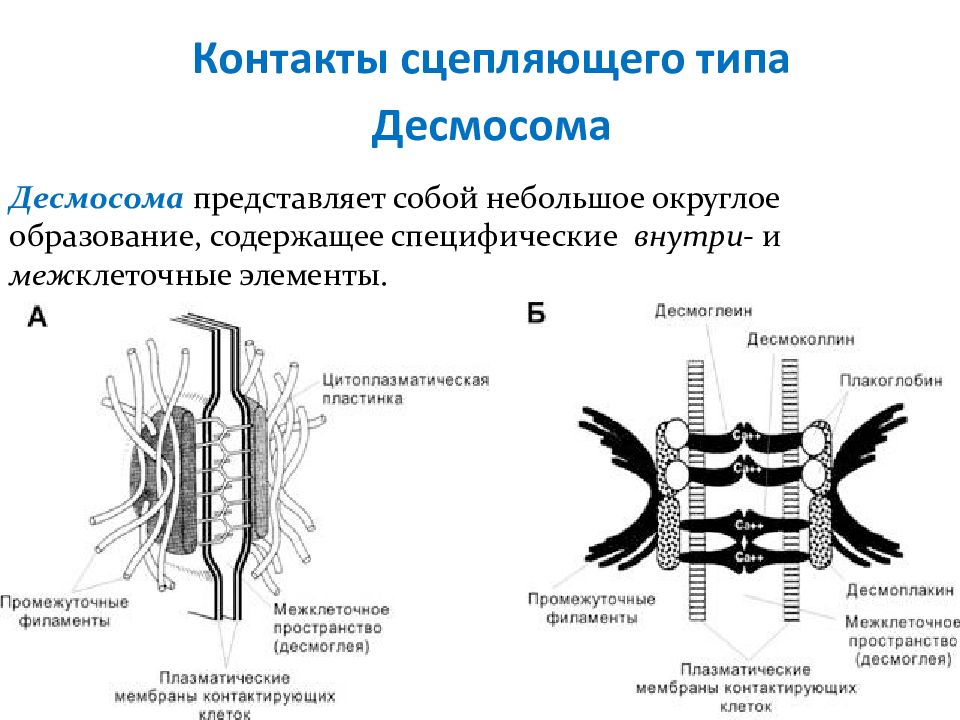

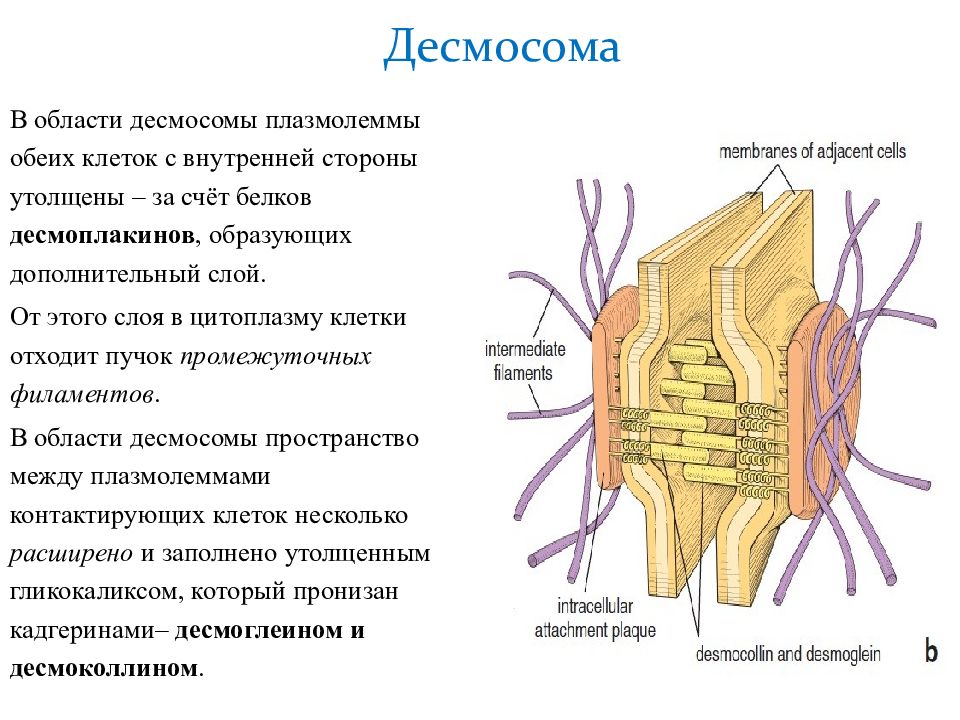

Контакты сцепляющего типа Десмосома Десмосома представляет собой небольшое округлое образование, содержащее специфические внутри- и меж клеточные элементы.

Слайд 19

В области десмосомы плазмолеммы обеих клеток с внутренней стороны утолщены – за счёт белков десмоплакинов, образующих дополнительный слой. От этого слоя в цитоплазму клетки отходит пучок промежуточных филаментов. В области десмосомы пространство между плазмолеммами контактирующих клеток несколько расширено и заполнено утолщенным гликокаликсом, который пронизан кадгеринами– десмоглеином и десмоколлином. Десмосома

Слайд 20

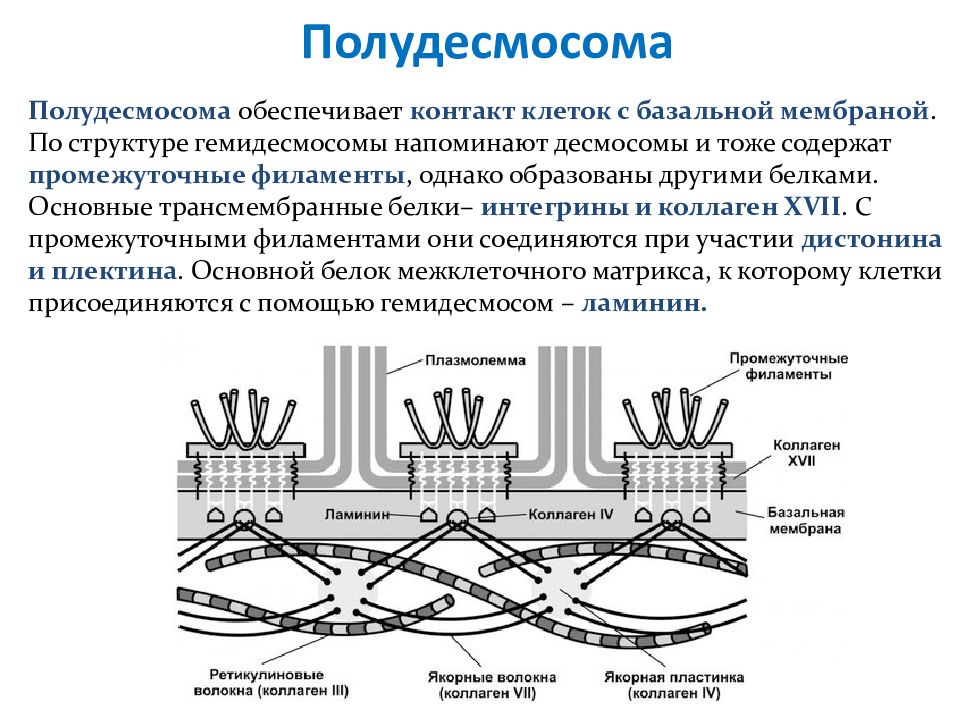

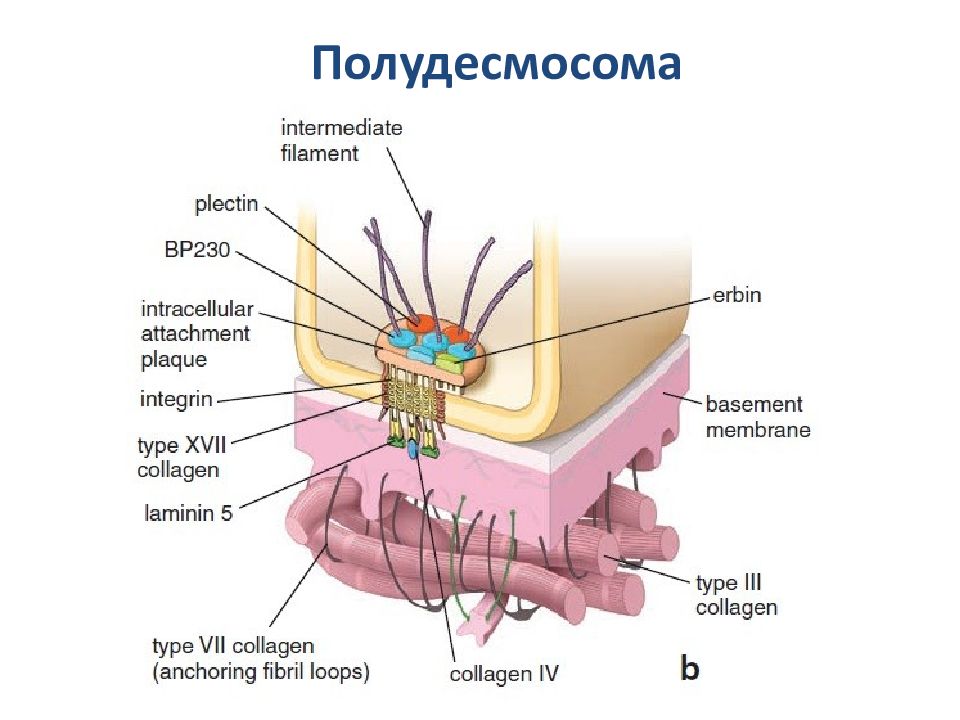

Полудесмосома Полудесмосома обеспечивает контакт клеток с базальной мембраной. По структуре гемидесмосомы напоминают десмосомы и тоже содержат промежуточные филаменты, однако образованы другими белками. Основные трансмембранные белки– интегрины и коллаген XVII. С промежуточными филаментами они соединяются при участии дистонина и плектина. Основной белок межклеточного матрикса, к которому клетки присоединяются с помощью гемидесмосом – ламинин.

Слайд 22

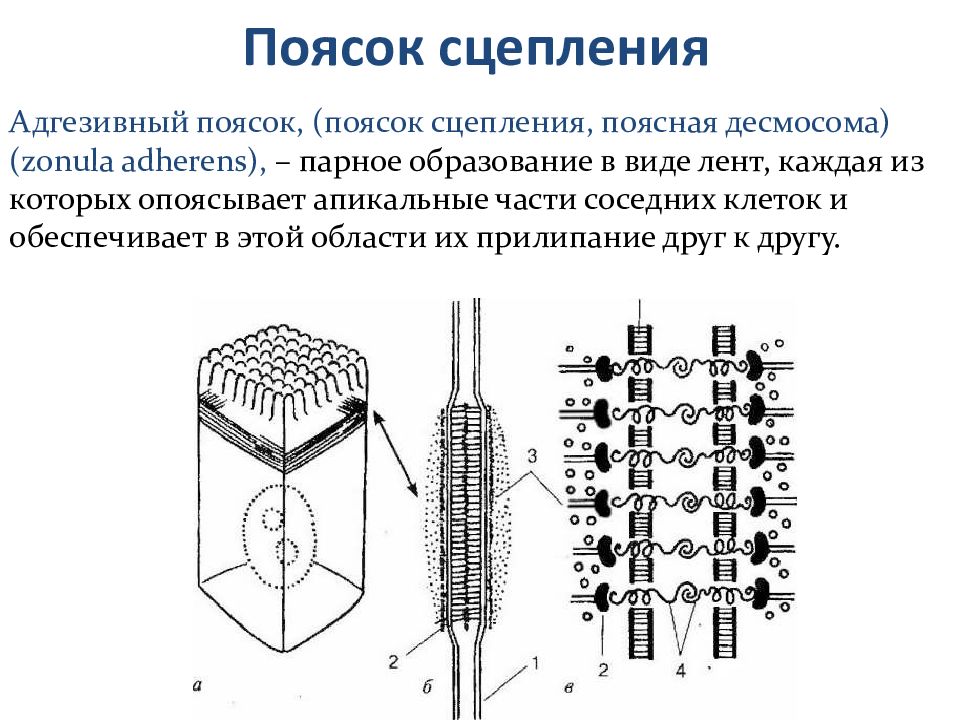

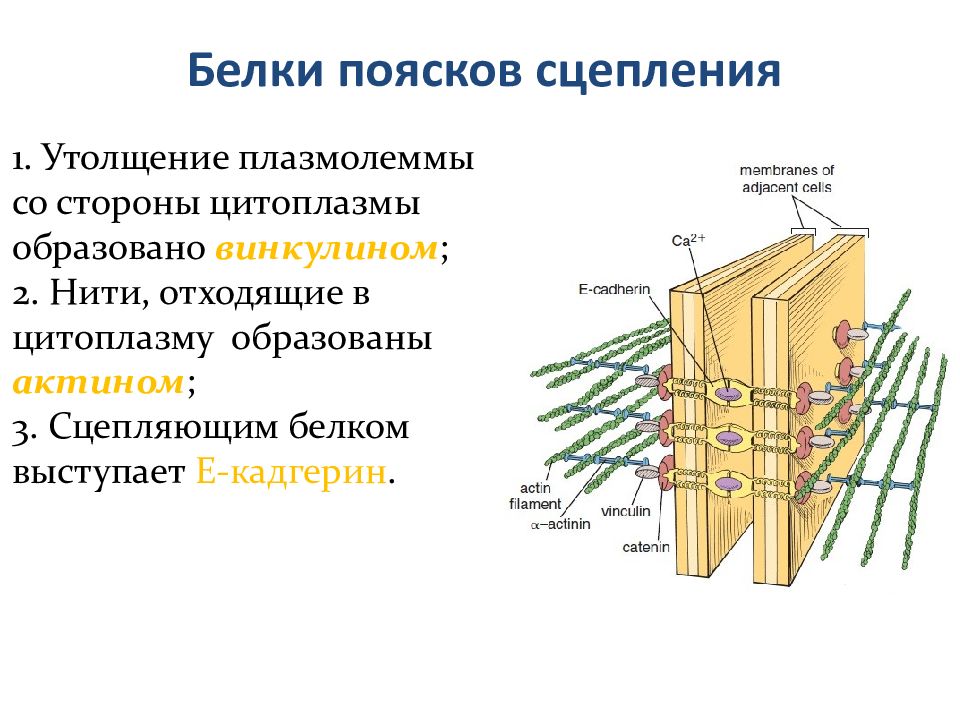

Поясок сцепления Адгезивный поясок, (поясок сцепления, поясная десмосома) (zonula adherens), – парное образование в виде лент, каждая из которых опоясывает апикальные части соседних клеток и обеспечивает в этой области их прилипание друг к другу.

Слайд 23

Белки поясков сцепления 1. Утолщение плазмолеммы со стороны цитоплазмы образовано винкулином ; 2. Нити, отходящие в цитоплазму образованы актином ; 3. Сцепляющим белком выступает E -кадгерин.

Слайд 24

Сравнительная таблица контактов сцепляющего типа Тип контакта Соединение Утолщения со стороны цитоплазмы Сцепляющий белок, тип сцепления Нити, отходящие в цитоплазму Десмосома Клетка- клетка Десмоплакин Кадгерин, гомофильные Промежуточные филаменты Полудесмосома Клетка- межклеточный матрикс Дистонин и плектин Интегрин, гетерофильное с ламинином Промежуточные филаменты Пояски сцепления Клетка-клетка Винкулин Кадгерин, гомофильное Актин

Слайд 25

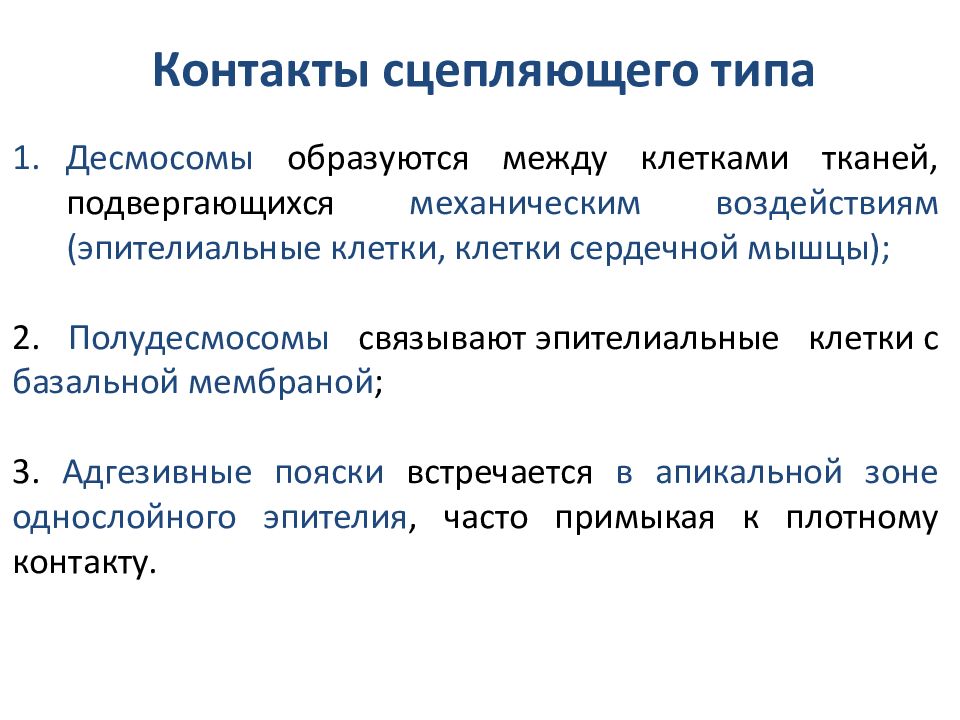

Контакты сцепляющего типа Десмосомы образуются между клетками тканей, подвергающихся механическим воздействиям (эпителиальные клетки, клетки сердечной мышцы); 2. Полудесмосомы связывают эпителиальные клетки с базальной мембраной ; 3. Адгезивные пояски встречается в апикальной зоне однослойного эпителия, часто примыкая к плотному контакту.

Слайд 26

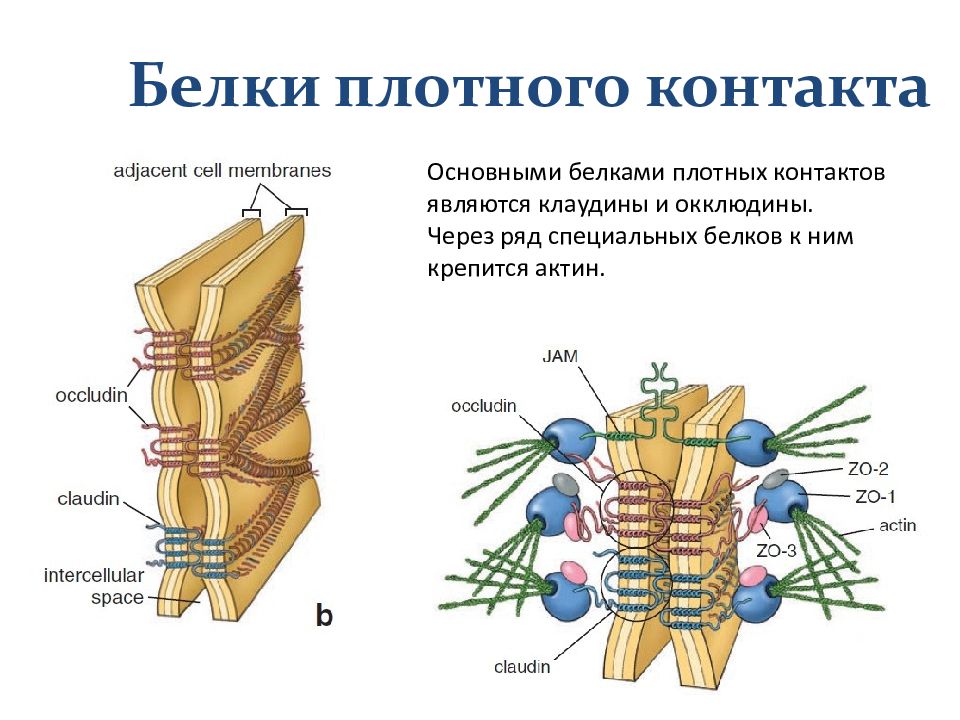

Контакт запирающего типа Плотный контакт Плазмолеммы клеток прилегают друг к другу вплотную, сцепляясь с помощью специальных белков. Тем самым обеспечивается надёжное отграничение двух сред, находящихся по разные стороны от пласта клеток. Распространены в эпителиальных тканях, где составляют наиболее апикальную часть клеток (лат. zonula occludens ).

Слайд 27

Белки плотного контакта Основными белками плотных контактов являются клаудины и окклюдины. Через ряд специальных белков к ним крепится актин.

Слайд 28

Контакты коммуникационного типа Щелевидные соединения (нексусы, электрические синапсы, эфапсы) Нексус имеет форму круга диаметром 0,5-0,3 мкм. Плазмолеммы контактирующих клеток сближены и пронизаны многочисленными каналами, которые связывают цитоплазмы клеток. Каждый канал состоит из двух половин – коннексонов. Коннексон пронизывает мембрану лишь одной клетки и выступает в межклеточную щель, где стыкуется со вторым коннексоном.

Слайд 29

Таким образом, система клеточных контактов, механизмов клеточной адгезии и внеклеточного матрикса играет принципиальную роль во всех проявлениях организации, функционирования и динамики многоклеточных организмов.

Слайд 30

Молекулы адгезии формируют несколько достаточно консервативных семейств. У млекопитающих известно 4 группы молекул адгезии : селектины интегрины молекулы суперсемейства иммуноглобулинов (IgSF) кадгерины

Адгезины клеток иммунной системы ( ICAM) CD – молекулы лейкоцитов и эндотелия сосудов, обеспечивающие неспецифическую адгезию между различными клетками и сопутствующую их стимуляцию ( костимуляцию )

Селектины Небольшое семейство, представленное тремя молекулами, экспрессированными соответственно на: активированном эндотелии ( CD62E) активированных лейкоцитах (CD62L) активированных тромбоцитах (CD62P)

Слайд 33: Селектины

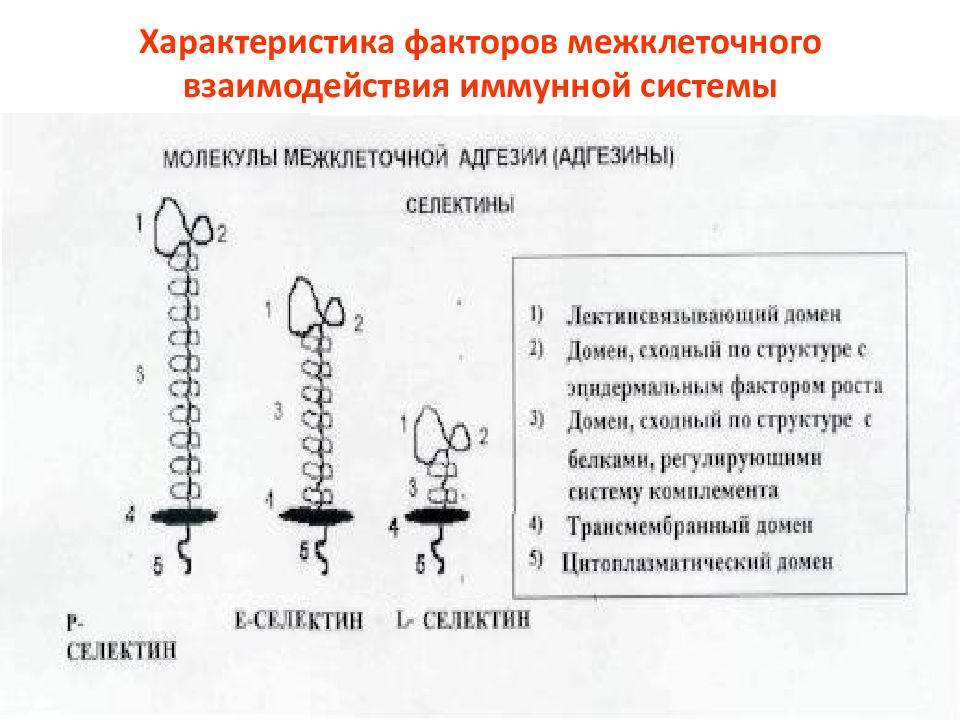

Селектины — трансмембранные белки на поверхности лимфоцитов, лейкоцитов и эндотелиоцитов. Общим для них является наличие во внеклеточной части лектиноподобного домена, способного комплементарно связывать сахара Известно три варианта селектинов: P, E и L Они имеют однотипное строение. В их состав входит 3 домена: наружный — собственно лектиновый, промежуточный — подобный эпидермальному фактору роста, и несколько коротких согласительных повторов, прилегающих к мембране, — доменов контроля комплемента

Слайд 34: Селектины

Р-селектин участвует в активации тромбоцитов и ранних этапах миграции лейкоцитов в очаг воспаления. Е-селектин — основной селектин клеток эндотелия сосудов. Под влиянием активирующих воздействий (особенно провоспалительных цитокинов) Е-селектин экспрессируется на поверхности клеток и играет ведущую роль на ранних этапах эмиграции лейкоцитов из сосудистого русла L-селектин присутствует на лейкоцитах. Он спонтанно экспрессируется на поверхности нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов и обеспечивает осуществление начального этапа миграции этих клеток — этапа перекатывания

Слайд 36

Рецепторами L-селектинов служат вещества, называемые адрессинами — PNAd. Селектины и адрессины обеспечивают селективную адгезию клеток у стенки сосуда, необходимую для их дальнейшего проникновения в очаг поражения. Основные рецепторы L-селектина: молекула CD34, подокаликсин, эндогликан и GlyCAM-1 (экспрессированы на поверхности эндотелиальных клеток). Все перечисленные рецепторы — трансмембранные белки

Слайд 37

L-селектин формирует слабую связь с адрессинами; к тому же его молекула, как упомянуто выше, легко смывается с поверхности клеток (шединг), в связи с чем опосредованный L-селектином контакт между лейкоцитом и эндотелиальной клеткой неустойчив Однако Е- и Р-селектины экспресируются (под действием провоспалительных цитокинов) не на лейкоцитах, а на эндотелиальных клетках. Лейкоциты же несут на своей поверхности их рецепторы PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1 — CD162) и его фукозилированное производное — антиген кожных лимфоцитов CLA (Сutaneous lymphocyte antigen), а также муцины, содержащие sLex (CD66, СD24 и др.), и некоторые интегрины (например, α4β7

Слайд 38: Характеристика факторов межклеточного взаимодействия иммунной системы

Интегрины : Главные молекулы, опосредующие взаимодействие клеток с межклеточным веществом: они связывают цитоскелет клеток с компонентами межклеточного матрикса

Слайд 39: Интегрины

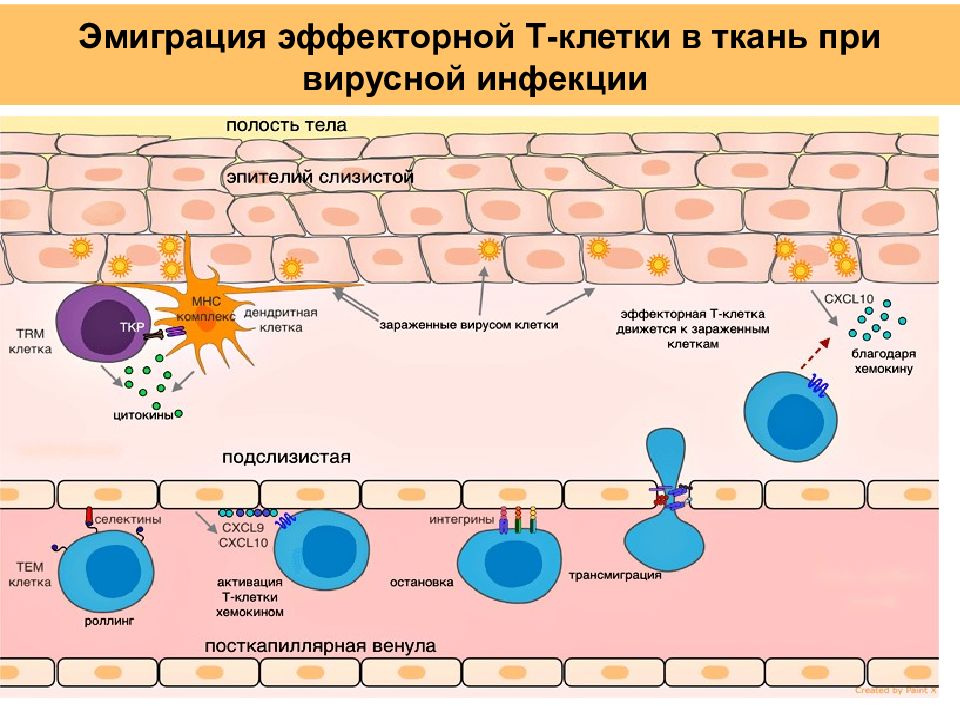

Интегрины — гетеродимерные белки, состоящие из крупной а-цепи и меньшей по размеру бета-цепи Интегрины — наиболее важные и полифункциональные молекулы адгезии Интегрины соединяют внутреннюю и внешнюю среду клетки, проводя сигналы как изнутри клетки наружу, так и наоборот — из внеклеточной среды внутрь клетки. Внутриклеточная часть интегринов связана с компонентами цитоскелета, что определяет многие функции этих молекул. Полипептидные цепи, образующие интегрины, содержат несколько доменов. Наибольший интерес для иммунологии представляют интегрины семейств β1 и β2.

Слайд 40

В качестве рецепторов для β2- интегринов выступают мембранные молекулы, образующие группу ICAM содержащую 5 видов ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-3 (CD50), ICAM-4 и ICAM-5 Все разновидности ICAM могут секретироваться клетками и конкурентно тормозить процессы межклеточных взаимодействий Еще один вариант иммуноглобулинподобных молекул, связанных с системой интегринов, — PeCAM (Platelet-endothelial cell adhesion molecule; CD31). PeCAM участвует в гомотипическом взаимодействии (т.е. связывается с PeCAM на поверхности другой клетки. Интегрины

Слайд 41

Интегрины существуют в клетке в неактивной и активной формах (для некоторых интегринов описано промежуточное состояние). В покоящихся клетках (например, циркулирующих лейкоцитах) связывающая способность молекулы низка, но достаточна, чтобы обеспечить взаимодействие со своими рецепторами на поверхности эндотелиальных клеток. При активации сродство интегринов к лигандам может повышаться на несколько порядков; при этом скорость диссоциации уменьшается в 30–100 раз. Это способствует установлению прочного контакта интегрина с рецептором.

Слайд 42: ИНТЕГРИНЫ

Такой контакт не только обеспечивает надежную адгезию взаимодействующих клеток, но и служит источником вспомогательных сигналов, поступающих внутрь клетки и способствующих ее активации. Конечная реакция в миелоидных клетках определяется набором экспрессируемых генов и активируемых молекул. Она заключается в прочной адгезии, дегрануляции клеток, развитии окислительного взрыва и других проявлениях реакций миелоидных клеток, вовлеченных в воспалительный процесс

Слайд 43

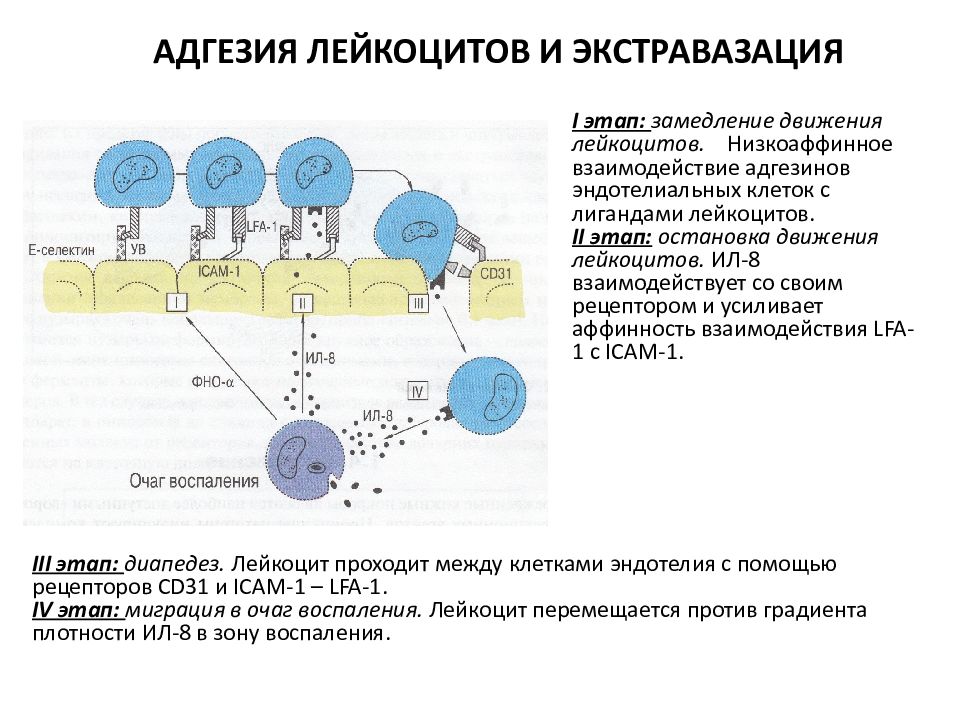

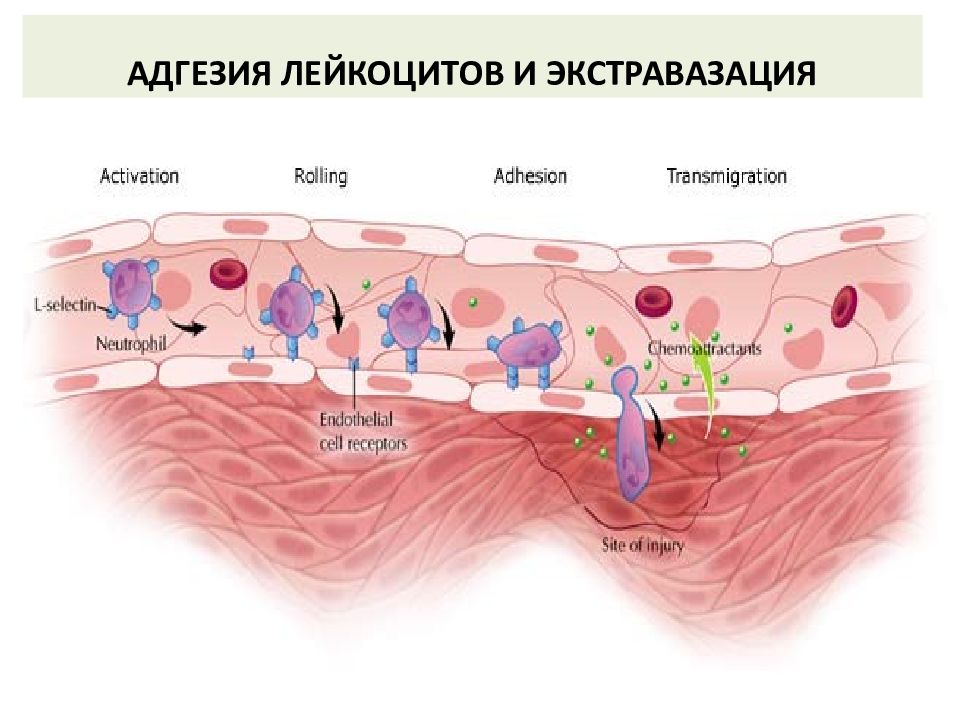

АДГЕЗИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭКСТРАВАЗАЦИЯ I этап: замедление движения лейкоцитов. Низкоаффинное взаимодействие адгезинов эндотелиальных клеток с лигандами лейкоцитов. II этап: остановка движения лейкоцитов. ИЛ-8 взаимодействует со своим рецептором и усиливает аффинность взаимодействия LFA-1 с ICAM-1. III этап: диапедез. Лейкоцит проходит между клетками эндотелия с помощью рецепторов CD 31 и ICAM-1 – LFA-1. IV этап: миграция в очаг воспаления. Лейкоцит перемещается против градиента плотности ИЛ-8 в зону воспаления.

Слайд 46

Кадгерины Кадгерины проявляют свою адгезионную способность только в присутствии ионов Ca 2+. По структуре классический кадгерин представляет собой трансмембранный протеин, существующий в форме параллельного димера. Кадгерины находятся в комплексе с катенинами. Участвуют в межклеточной адгезии.

Слайд 47

Таким образом, система клеточных контактов, механизмов клеточной адгезии и внеклеточного матрикса играет принципиальную роль во всех проявлениях организации, функционирования и динамики многоклеточных организмов. Заключение